|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二章 ビリニュスに着いた

1 リトアニアの首都 top

|

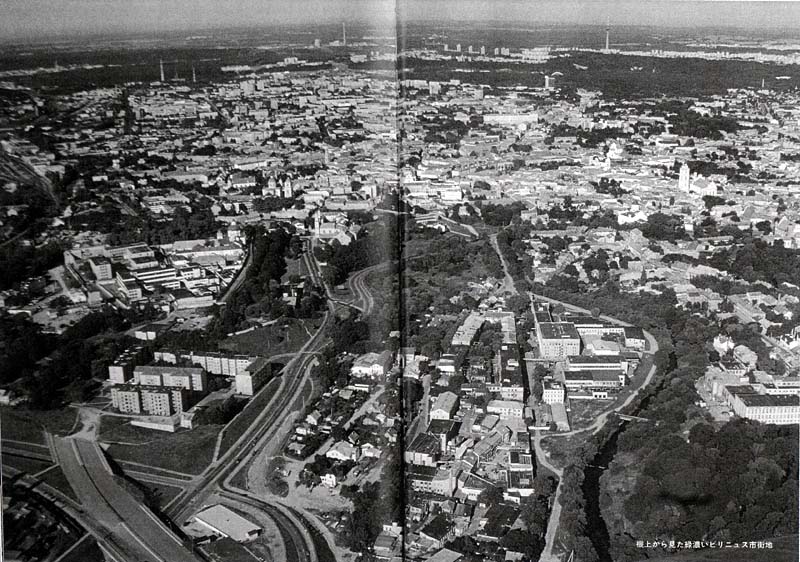

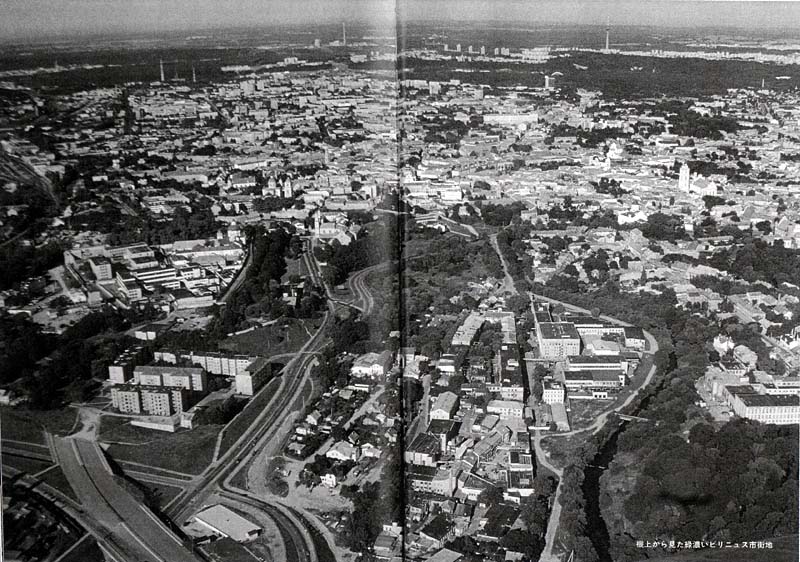

機上からみた緑濃いビリニュス市街地

|

一九九七年八月一六日、朝九時過ぎ、予定通りビリニュス着。

リトアニア共和国の首都だが、かってはポーランド名でヴィルナと呼ばれていた。

快晴の澄みきっだ青い空を見上げて、よくぞ無事に到着できたものと、ほっと胸を、なでおろしたものだ。

杉原夫人を訪れてから、約半年後、ついに決断・行動の時がきてしまったのである。

思い立ったらなんとやらで、やや勇み足の感もなくはないが、現代史の一コマを埋めるべく、あとは前進あるのみである。

昨日午後、成田空港を飛びたって、およそ一〇時間でモスクワに着き、近くのホテルに一泊、早朝まだ暗いうちに空港へと引返した。

やけにものものしく、時間のかかる出国検査を終えて、アエロフロート・ロシア航空の小型機で出発した。

列車なら一七時時間もかかるたころを、一時間半のフライトである。

私たちの一行は、知人友人たち三十余人。日本と違って、およそ交通手段のよくない国で旅のスタートが難なく行っだのは、最先よしである。

なぜ、そんな大人数になったのか。取材ならば、私とカメラマンだけでいいのだが、今回の旅で、大きなネックとなったのは言葉の問題だった。

リトアニア語では、全くお手上げである。

日本人がめったに行くところではないので、現地では英語のガイドしかいないのだという。

とすると、その英語を日本語にしてくれる通訳が、さらに必要になる。

今ではそういう国は世界に稀なのだが、とにかくできるだけ優秀なガイド通訳を選ぶには、団体のほうがよいという結論になったのだった。

といっても、親しい方たちばかりだから気がねはなく、一杯やりながらの交流もまた楽しい。

途中の機内で、ごく単純な挨拶くらいはと、ガイドブックの末尾に出ているリトアニア語に目をやった。

ラバディアナ

アチュウ

ヴィソギャーロ |

こんにちは

ありがとう

さようなら |

実に奇怪な(?)発音である。リトアニアは人口四〇〇万人たらずの小国だから、耳なれないのは当然だが、カタカナのルビを口にしてみても、一体どこまで通じるのかわからない。

どなたかに会って、こんにちはと親しく挨拶したつもりが、

「ヴィソギャーロ!」に、なりそうな気がする。

そうなったら、とんだお笑い草である。にわか仕込みの単語など、むしろ混乱の元で、せいぜい 「アチュウ」ぐらいが無難なところだろう。

しかし、今から五七年も昔のリトアニアには、日本人などいなかっただろうから、一家で赴任した杉原氏は、さぞかし日常会話に苦労したことと思う。

いくらロシア語に堪能だったとはいえ、ロシア語だけで用が足りるわけではない。

もちろん現地で人を雇っただろうが、自分たちも懸命に覚えたに違いない。

外交官もつらいよ、ということか。いろいろな国の会話が少しづつ出来るという杉原夫人の国際色豊かなハイカラぶりを、改めて思い出さずにいられなかった。

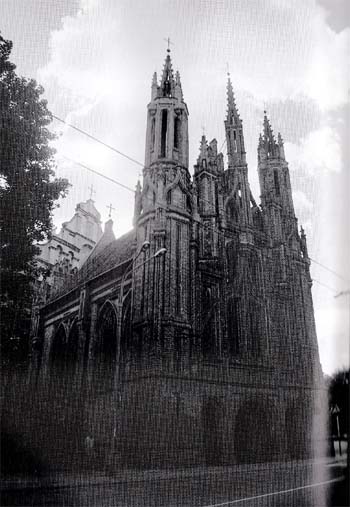

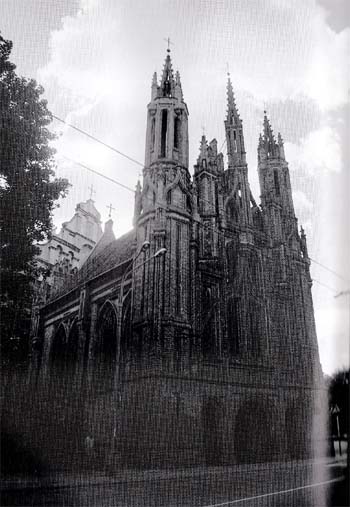

聖アンナ協会(ビリニュス) |

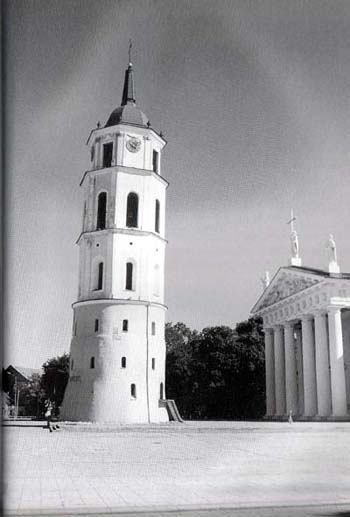

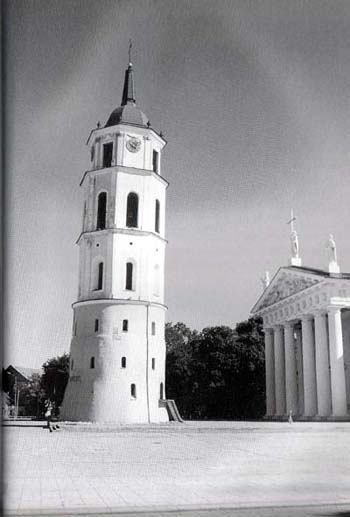

ビリニュスの旧市街カテドゥロス広場の大聖堂と鐘楼 |

2 ソ連戦車のキャタピラ跡 top

当時、日本領事館のあった古都カナウスは、ビリニュスの西北約一〇〇キロ地点にある。車で二時間余りだ。

今日は、夕食までに、目的地のホテル着でいい。

まばゆいばかりの陽光があまりに気持よく、ちょっとだけ市内を見学することにした。

わが家にある少し古い「ソ連」のガイドブックには、もちろんリトアニアを含むバルト三国も入っているのだが、ビリュュスの町を歩いて直感したのは、ここは明らかに∃ーロッパ風だということ。

それも中世の面彫をよく残している。歴史や風土はもちろん、言語や文化、宗教も異なる国を、ソ連領に組込むこと自体に無理があるのだから、何かにつけてぎくしゃくするのは当然だろう。

従って、ご当地における独立運動の高まりもまた、たいそう急進的だった。

ベルリンの壁が崩壊しだのは一九八九年だったが、ソ連の折からの改革=ペレストロイカ路線の隙を衝いて、リトアニア最高会議がいちはやく独立を宣言したのが、九〇年三月だ。従ってそれまでざっと半世紀近くにわたり、ソビエト化政策に抵抗しつづけてきた苦難と悲劇の跡が、今も町のあちらこちらに残されている。

旧市街の名所の一つは、一六世紀に建てられたゴシック調の聖アンナ教会だが、すぐ裏手に修複工事中の修道院がある。

やはり同時期の建造物ということで案内されたが、内部の荒れ模様はただごとではなかった。

まるでゴジラかモスラが暴れまわったように、璧も床も祭壇も傷跡をむき出しにしている。ソ連軍が武器庫として使用していたせいだった。

目下、外回りりから修復作業中だが、予算不足で、内部まで手が届くのはいつのことやらとは、なんとも痛ましい話である。

ところが、不幸中の幸いというべきか、傷だらけの壁の奥から、長いこと隠されていたもう一つの壁が出現し、その壁画がたいそう貴重なものだそうだ。

実は二重壁だったのである。

さらに金銀も隠されていたとは愉快だが、今は祭壇の前には、補修のための募金箱が置かれている。

KGB博物館。旧ソ連の国家保安委員会、略してKGBの地下留置所跡につくられた“新名所”である。

拷問室や独房など、ソ連時代にKGBが反ソ「容疑者」に対して行った恐るべき悪行のあれこれを見ることができる。

スターリンの独裁下、約三〇万人(全人口の一割)のリトアニア人が、強制収容所やシベリアヘ送られ、四〇万人が国外へ脱出したという。

シベリア送りになった人で、生きて帰ったのは一〇人に一人でしかなかった。

そして、旧市街地の中心地、みごとな大聖堂と仰ぎ見るカテドラス広場へ。屹立する塔の上部に、古風な時計が目につく。

下からでは腕時計の文字盤ほどにしか見えないが、直径二メートルだそうだ。

一七世紀のもので、秒針はついていない。

「当時は、今ほどせかせかしてなかったので、分までは必要としなかったのです。とてもよい時代でした」

通訳女史は、そう言ってみなを笑わせたあと、「次に下を、足元をごらんください。

よくない時代が刻まれています。ソ連戦車のキャタピラの跡です」

周囲に屋合が並ぶ憩いの広場は、かなりの面積だが、敷き詰められた石畳は、直線状にひび割れた疸跡がじぐざぐに残されている。

ここは聖地のはずだが、ソ連軍にとっては、むしろ示戚行動の表舞台だったのだろう。

今ははるかな森の彼方の塔上に、リトアニアの三角旗が、ひらひらと風になびいている。

3 反ソ感情は根強く top

|

ビリニュス創設伝説の英雄ゲディミナス大公像

|

ユダヤ人協会の隣に杉原顕彰碑「月光」が建っている

|

リトアニアの独立宣言は七年前のことだが、ソ連邦を構成する一五共和国の中で、最初の造反だったことは記憶しておくべきである。

もちろん、モスクワは納得しなかった。

これを黙認すれば、なだれ現象がたちまち各共和国に波及すると恐れて、断固たる経済封鎖に打って出た。

石油や天然ガスなどの供給停止である。

エネルギーのほとんどをソ連に依存していたリトアニアは、暖房もなく外灯の明かりも消えるという非常事態に直面した。

しかし、リトアニア人民は、屈辱よりも自由と独立とを求めたのである。

もはやソ連も崩壊前夜だったが、保守派による最後のあがきが、直接的な武力介入となって、首都ビリニュスへと向けられる。

一九九一年一月一三日の日曜日、ソ連空挺部隊が市内に突入して、抵抗する市民たちを無差別に発砲した。

ソ連軍はテレビ局などを占拠し、次は最高会議を攻撃するとおどした。

議会を守れと、数万人からの市民がバリケードを築くなか、内外からの激しい非難が巻き起こって、ソ連軍はあわてて撤退せざるをえなかった。

折から中東では、アメリカとイラクとの対決から、湾岸戦争勃発となる。ために世界の目は湾岸情勢に釘づけになってしまったが、ビリニュス市民はこの武力弾圧で、一四人の死者と三〇〇人以上の負傷者が出た流血の惨事を忘れてはいない。

「血の日曜日」と呼ばれているのを、通訳さんが、ことこまかく教えてくれた。

だからというべきか。リトアニア市民の反ソ感情は、かなり根強いものがあるのだ。

ナチス・ドイツもひどいことをしたが、「血の日曜日」は数年前のことだから、まだまだ記憶に新しい。

私たちの今回の旅では、モスクワは乗継だけで市内に出る機会はなかったが、クしムリン図柄の土産袋などぶらさげてこなくてよかった。

決していい顔はされなかっただろう。

海外へ出かける時には、たとえ観光といえども、その国の歴史を少しは学んでおくべきである。

でないと、うさん臭い目で見られることもあるし、もっと不快事に出遭うこともある。ましてや人間的な信頼関係は得られないのだと思う。

それにしても、大聖堂のある憩いの広揚は楽しく、まだ見るべきものがある。快晴のせいか、晴れの日を迎えた若いカップルで大賑わいなのだ。

ウエディングドレスに、タキシードに身をつつんで、花束を手に手に記念写真に収まる風景が、各所に見られるのが微笑ましい。

それっとばかりに私も走っていって、美人の花嫁にばかりカメラを向けたのだが、

「この人たちは、みな初婚です。今日は土曜日ですから」

と、通訳さんがいうのには驚いた。

「え? それはどういうことですか」

「教会での結婚式は、土、日は初婚の方々で、再婚組は木曜日になっているのです」

「なぜですか?」

「よい日は、初めての人の権利ですから」

「再婚で、土、日にもぐり込むのはいないんですか」

「さあ、神のお許しが得られないんじゃないですか。きっと長続きしませんね」

まるで当然のことのような説明には、思わず笑ってしまったが、そんな決まりのある国を聞いたためしがない。

日本だったら、再婚組から差別だぞ、とやられるのではないか。

お国柄の違いとはいえ、なんともおかしな習慣があったものである。

今日は木曜日でなくて、もうけものだったと、買ったばかりのカメラに期待することにした。

top

****************************************

|