|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

三章 カウナスの収容所にて

|

ホテル横のレストランが昔日のメトロポリスの名をとどめている

1 杉原氏ゆかりのホテル top

朝、目がさめたとたん、一瞬古びた学校の会議室か、あるいはがらんどうの収納室かと錯覚した。

染みついと天井に、ひび割れた壁。窓にカーテンもなければ、テレビも冷蔵庫もない。

部屋の隅に頑丈そのものの机と椅子、中央部に古道具のようなテーブルとソファ。 そんなものしかないのだが、ここは紛れもなくカウナスのホテル、リエトヴァだった。

五七年前の同じ八月末に、領事館を閉鎖した杉原領事一家が、ベルリン行きまでのほんの数日を休日にあてたという、なじみのホテルである。 |

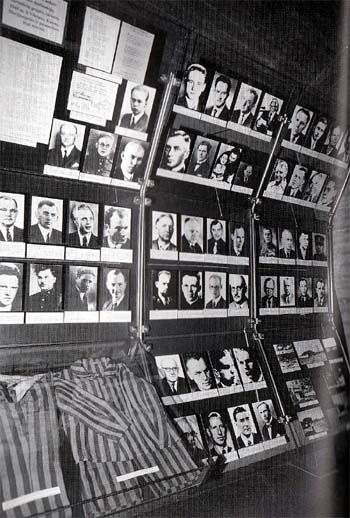

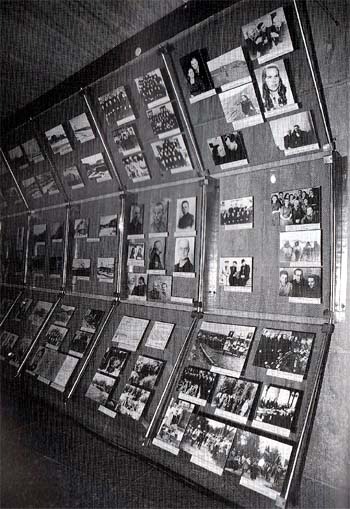

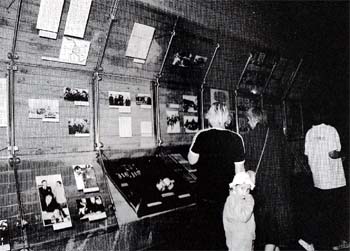

第9要塞収容所の記念館展示室

|

もっとも、当時の名はメトロポリスだった。

「お泊りになった部屋は何号室か覚えていますか」

という私の問いかけに、杉原夫人は苦笑して首を振ったが、ほとんど昔日の面影をとどめているというお話は、旅の当初からずっと私の関心の尾を引いていた。

昨日夕刻、ビリュュスからカウナスまで二時間半ほどかかったが、ダウカウント通りにあるはずのホテルは、容易に見つからなかった。

というのは、骨董品さながらの四階建て群のなかに、少しもその存在を誇示することもなく、煤んだ感じでひっそりと、肩をすぼめていたからである。

正面扉を、ぐいと押して入る。

口ビーは狭く薄暗く、こぢんまりとしたフロントだけ、おしるし程度の照明かあった。

私たちの気配に、中年の細身の女性がやっと姿を現わしたが、パートタイマーさんか。

普段着姿で、それ一人だけだ。一人手間で用がすむということなのだろう。

仏の部屋は四〇四号室で、四階の一番奥になっにいた。トランクを手に階段を上っていくと、廊下の明かりはみな消えていて、鍵穴を探すのに一苦労した。

ドアを開ける。蝶番が錆びているのか、ドアは首を締められた鶏の叫びのような音を立てた。

深夜にでも開け閉めしたら、廊下中に響き渡るだろうと思えるような怪音だった。

それでも部屋は、一応バス・トイレつきである。

念のためバスの蛇口を回してみると、出ることは出るが、冷水か熱湯のどちらかで、その中間がない。

おまけにゆるんだ栓から、どんどん流れてしまう。

「やれやれ、えらいこっちや……」と、にが笑いしか。

このホテルに、何泊かするのもラクではない。

しかし、ものは考えようで、五七年前にタイムスリップするには申し分なく、もしかすると杉原氏一家はこの部屋だったかもしれないなと、想豫力をかき立てられる。

これがピカピカの近代的ホテルだったとしたら、きっと興醒(きょうざ)めしたことだろうと、あえて自分に言いきかせる。

しかし、ほとんど当時のままで、よくぞ今日まで残されていたものだと思う。

部屋数はかなりあるが、私たちのほか泊っている客もないらしく、工事中のままで放置された部屋がいくつもあった。

その経費がないのだろうが、古いものを古いままで持ちこたえているのは、驚くベきことである。

かたくななまでの民族性を感じないではいられない。

|

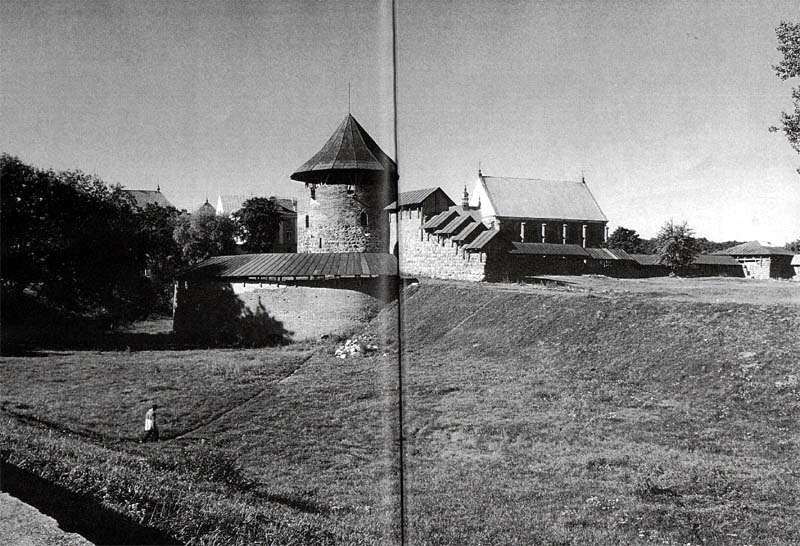

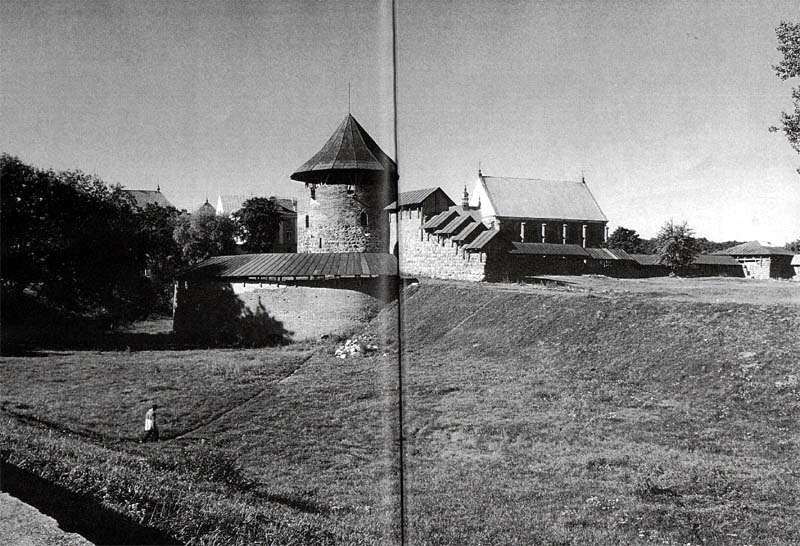

緑の中にたたずむ13世紀のカナウス城

|

2 冴えざえとした空気 top

さっそく、町へ出てみた。

ホテルから右へちょっと行った先に、噴水のある十字路があって、中心部を緑であしらった遊歩道が左右にのびている。

ライスヴェス通りといって、市民ご自慢の社交リラックス通りだという。

車の入れない道の両サイドに商店が並んでいるが、日曜日のせいか、みな休んでいる。

それが一軒の例外もなく、シャッターを下ろして静まりかえっているのは呆れるばかりで、実にお見事ととしかいいようがなかった。

デパートもお休みで、街頭スタンドの類は皆無である。

たとえば東京の銀座通りの日曜日がこんなようだったら、一体どうなることだろうか。 |

ライスヴェス通りは市民たちの憩いのプロムナードだ

|

かわりに、秋も深まった感じの冴えざえとした空気を満喫することができた。

胸の奥まで洗われるようなすがすがしさに、何度でも深呼吸をしたくなる。

空気のうまさというものを、こんなにも感じさせられたことはない。

私たちというより日本人は、物質文明を追いかけるあまり、かけがえもなく大事な自然を失いつつあるのではないだろうか。

ライスヴェス通りをふらふらと歩いていくと、その先が旧市街となる。

石畳の道と古風な外灯、いかにも堅実そうな石造りの建物が並んでいて、やたらと教会が目につく。

絵心でもあれば、ちょっとスケッチブックでも広げてみたくなるような風景である。

ここでもピリニュス同様に市民の憩いの広場があって、左右同じの尖塔を立てたイエズス教会を背景に、バロック様式で何層にも空ににのびる白亜の塔が屹立している。

一六紀に建てられた皇帝の別宅だそうだが、旧市庁舎だった。

といっても、広場にはちらほらとしか人影がない。日曜日ともなると、人々は家でゆっくりしたいのかなと思ったが、そうではなかった。

ちょうどバカンス中で、ほとんど郊外に出ている、という通訳さんの説明である。

「子供たちの夏休みは、六月からはじまって八月末まで、三ヵ月ありますからね。どこへ行くのも自由です」

「へえっ、それはずいぶん優雅ですね」と、感嘆(かんたん)の声を上げたら、

「ただし、ゆとりがあればの話です」の一声が返ってきて、釘をさされた感じだった。

ちなみに、こちらの平均月収はどのくらいかと聞いてみると、米ドル計算で二〇〇ドルほどだという。

日本円なら三万円弱か。ソ連から分離独立したとたんに、国民所得が二三パーセントも落ち込んだとは、容易ならざることである。

ソ連時代は工場もどんどんつくられ、エネルギー資源のほとんどがあなたまかせでよかったものが、すべて自前で調達しなければならなくなったツケは大きい。

もちろん失業者もどっと増大したのだった。

人々の生活はかなりきびしいが、しかし、自分たちが社会の進路を選べる自由を得たのだから、それが未来の展望につながると、通訳女史はつけ足すのを忘れなかった。

広場の片隅に、絵葉書を売る子供がいた。私たちが何枚か買うと、物陰にいた男がぬっと現れて、子供の手にまた一束を追加した。

父親だろうか。ほおのそげたボサボサ髪の、にこりともしない男だった。

子供を出しにして、せっせと稼いでいるのである。

|

第九要塞収容所跡に天を突くモニュメントが

|

3 第九要塞強制収容所 top

トリベ川とネムナス川の合流三角地点に栄えた町カウナスは、現在四〇万人ほどの人口だが、実はリトアニア最古の城郭都市だった。

首都だったこともあるが、古都といわれるゆえんで、起源ははるかな一三世紀にまでさかのぼる。

もうその頃から、東西の大国ロシアとドイツとの影響は避けがたく、ドイツ騎上団の侵略に備えて町を取り囲むように多数の要塞がつくられベネリス川に面したカウナス城もその一つだった。

といっても、現在は赤い三角屋根と、赤レンガで造られた城壁のごく一部分でしかないのだが、いかにもシックなたたずまいではある。

一九世紀末になると、それらの要塞がみな改築されて、太砲まで用意された。

が、第一次世界大戦後は戦略的な重要性もなくなり、もっぱら監獄に使用されるようになったのだそうだ。

一九四〇年、リトアニアがソ連に併合されると、いくつもの要塞群は、たちまちにしてソ連管理の刑務所となり、その後第二次世界大戦が激化してドイツ軍に占領されるや、今度はドイツ軍支配下の暗黒時代のシンボル的存在=強制収容所となる。

四四年、ドイツ軍が敗退すると、またまたソ連へとバトンが移るのだから、話はひどくややこしい。

つまりソ連時代に、社会主義を信じてファシズムに抵抗した者は、ナチに徹底的にやられ、そのナチに多少ともなびいた者は、今度はソ連のひどい迫害に遭った。

時計の振子ではないけれど、支配者がかわるたびごとに、嫌という目にあったというわけだ。

それ自身が、大国のはざまにあって翻奔されつづけてきたリトアニアをはじめ、バルト三国の悲劇の歴史を象徴しているかのようである。

ナチ占領時代のカウナスは、当時の人口の約五パーセントにあたる四万人がユダヤ人だった。

杉原氏が大勢のユダヤ難民にビザを発給したのは四〇年八月だったが、独ソ戦開始は翌年六月頃。

電撃作戦でリトアニアに快速進撃したドイツ軍は、当初は一部の市民から解放軍と歓迎されたが、とんでもないことで、すぐユダヤ人だけを隔離したゲットーをつくる。

ナチによるユダヤ人絶滅政策の前兆だった。

当時のリトアニアには、反ソのみならず反ユダヤ感情が根強く、ユダヤ人の子が悪質ないじめに遭うなどの例が多発していたが、これをさらに煽ったのがナチで、侵攻から一ヵ月余のうちに、約一万人のユダヤ人が殺されたという。

リトアニア人によるユダヤ人虐殺も、残念ながらいくつかの記録に残されている。

たとえば、カウナス郊外の町スラボトケで、ユダヤ人七〇〇人余が、斧や銃、ナイフで武装したリトアニア人に惨殺されたのは四一年六月二五日末明のことだった。

それにつづくのか、ナチによるホロコーストで、ゲットーのユダヤ人は次々と町はずれの第九要塞収容所に連行されて、殺害されたのだった。

「はるか向こうに見える小高い丘の中腹を、延々たる人々の列がのぼっていく。弟九要塞へ向かっているのだ。

何キロもつづく人間の列だった」

カウナスのゲットーに恐怖の日を送っていた一四歳の少年、ソリー・ガノールは克明に記録している。

四一年一〇月末のある日だったが、第九要塞に集められた人々は、男も女もみな全裸にさせられ、一〇〇人ずつのグループにわけられて、死の壁へと追い立てられた。

壁の先を曲がったとき目に飛びこんできたのは、ずらりと並んだ機関銃だ。

一〇も二〇も、内庭の周りの壁のうえにぐるりと据えつけられている。

内庭中央の深くくぼんだ巨大なピット(穴)に向けて、あちらでもこちらでも火を噴き、長い連射を加える。

ピットはまさに阿鼻叫喚(あびきょうかん)の場となった。……

その時、僕の頭に重いものががんときた。あとはわからない」(大谷堅志郎訳『日本人に救われたユダヤ人の手記』より)

結局、カウナスのゲットーで最終的に生きのびた者は二〇〇〇人あまりで、全体のわずか一割弱でしかなかったという。

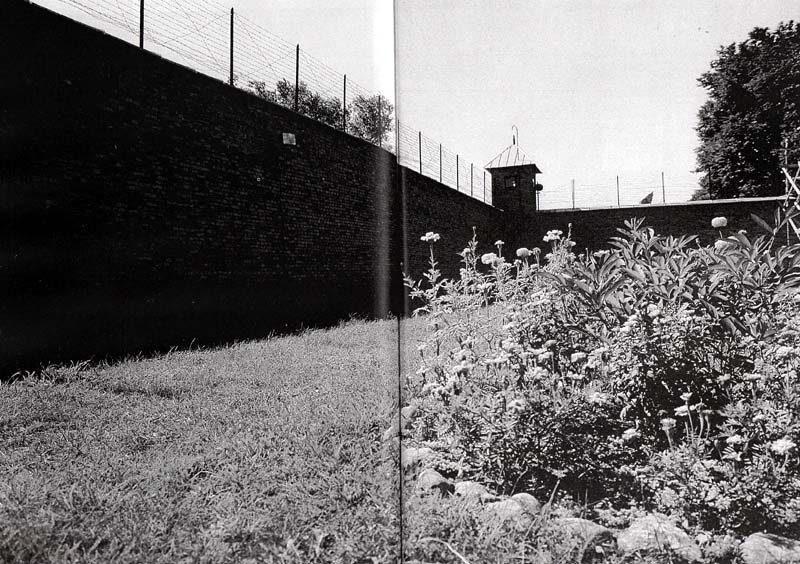

|

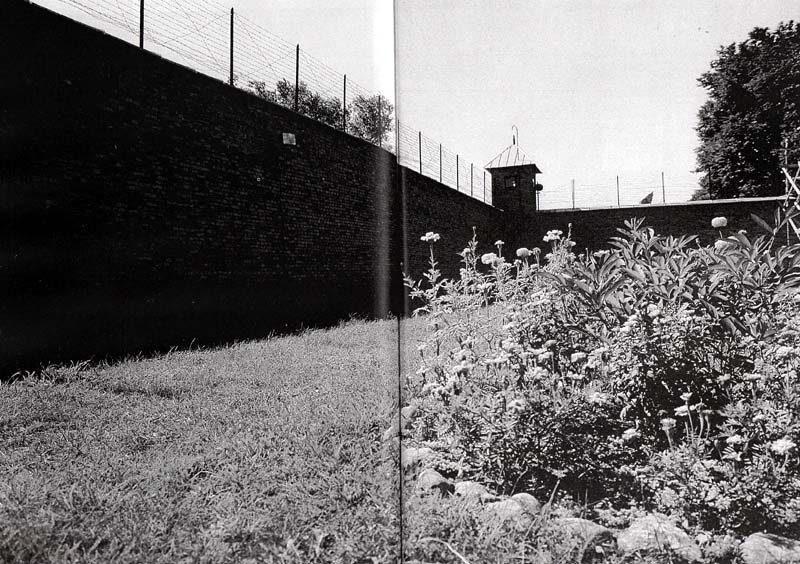

赤レンガの壁でぐるりと囲まれた空き地が死の中庭だった

|

4 窓のない展示館は息苦しく top

|

記念館の奥に収容所跡の博物館がある

|

丘の上の第9要塞記念館入口の表示

|

その第九要塞へと、足を向けてみる。

現在は博物館になっていて、第二次大戦中をメインに、そこで何か行われたのかを如実(にょじつ)に語り伝えているとのことだ。

市街地から、ネリス川を越えて、北へ車で二〇分ばかり。

駐車場からゆるやかな草地の間をを行く一本道は、あまりの快晴のせいか、まるでピクニックにでも来たようなのどかさだが、丘の上に奇怪なコンクリートの突出物が見えてきた。

ナチ強制収容所といえば、アウシュビッツを連想する人が多い。大殺人工場ともいうべき絶滅強制収容所が、ユダヤ人の多かったポートランドに集中していたのは知っていたが、こんなところにまであるとは意外だった。

アウシュビッツの印象が強烈すぎたせいもあるが、やはり認識不足だったといえよう。

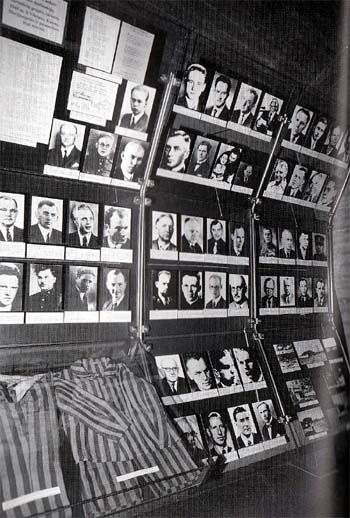

巨大なトーチカのような建造物は、ワン・フロアになっていた。

高い天井の下、周囲の壁面がすべて展示資料で隙なくつづく。

ここにはガス室こそなかったものの、かえってそれだけに銃殺・絞首(こうしゅ)・ギロチン・栲問死と、なまなましくもおぞましい写真ばかりで気が滅入っくる。

それをナチばかりでなくて、ソ連もやったというのが、第九要塞の特徴であろう。

日中戦争やベトナム戦争でもいえることだが、侵略軍と残虐性は一体のものだという気かする。

武器を手に手に他国へ踏み込んでいく以上は、相手を殺さないかぎりは、自分がやられるという恐怖心にかられるのだろう。

殺人マシーンにならざるをえないということか。

軍隊が平和を守るという人が多いが、歴史的に見れば、軍隊の存在そのものが、人心をすさませていくのだ。

ここは、なぜか窓のない展示館で、そのせいか、密閉された空間の息苦しさがつきまとう。

通訳さんの声ばかりが、いやにかん高く反響するのだった。

やっとのこと出口まで来て、外部の自然光と空気に触れてほっとしたら、では次が収容所跡の博物館ですの説明に、やれやれと思った。

今のは記念館だそうで、これからが本番とは、ああ、なんたることかとぼやきたくなる。

それならそれなりの心がまえというか、集中力の配分ができたと思うのだが、後はいささか緊張感を欠いて、矢印のある狭い通路を通訳さんについていく。

|

収容所跡は元要塞だけあって、監視塔のある赤レンガの外回りはもちろんのこと、内部もやけに堅固な造りになっている。 床も天井もコンクリートの地肌むき出しで、通路もそうだった。

いまは八月だというのに、ひんやりとした空気は薄気味悪く、人々が生きてある数日を過ごしたカイコ棚のある収容室から、階段の下になっていて、上り下りの大反響つきの独房、そうかと思うと、天井からぽとりぼとりと冷水のしたたり落ちる穴倉のような拷問室などなど、ナチ収容所を見るのは初めてではないけれど、いつもながらうんざりで、だんだんと足が重くなってくる。

夏でもひんやりとした空気だった

|

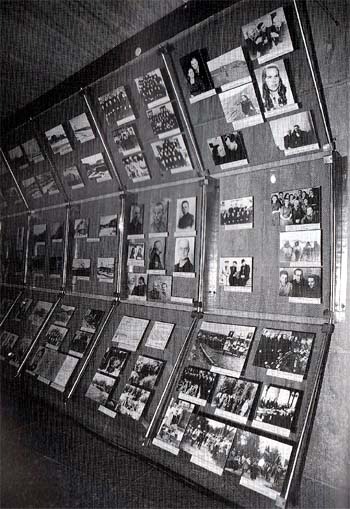

痛ましい展示は隙なくつづく

|

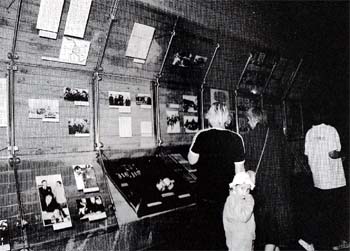

5 杉原コーナーでほっと一息 top

|

杉原コーナーには、協力者ウルビダーテさんの若き日の面影があった

|

ウルビダーテさん

|

曲りくねる通路を行くうち、思いがけず外へ出た。その先もまたレンガの部厚い壁で、中心部に頑丈そのものの鉄扉がある。通称、死の門だ。

門をくぐると中庭になるが、当時この中に入ったユダヤ人で、生きて出てきた者はいなかったという。

ソリー・カブールの記録にあったか、一〇〇人単位で全裸にさせられた人々が、背後からけしたてられて、機銃弾の連射にさらうれた場所に違いない。

その血まみれの死体から、まだ息のある者などを役げ込んだというピットはとこにあったのか、今は痕跡さえもなく、ただ一面の緑の芝生になっている。

ここ第九要塞では、ユダヤ人を主にして、八万人が殺されたということだが、それはもっぱらナチの仕業で、ソ連による犯罪行為まで含めるとなると、犠牲者は二万人を超えるとした資料もある。

死の門から、またひき返した。階段を上がって二階へ進む。その何部屋かが、特別の展示室になっている。

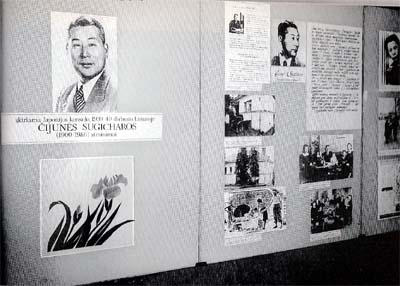

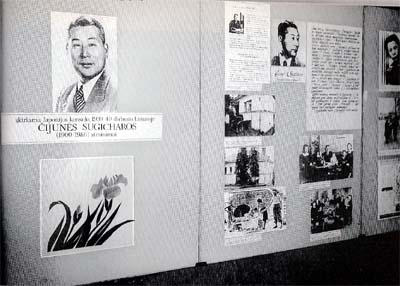

奥まった一部屋に、杉原コーナーがあった。リトアニア語のほかにローマ字で、CHIUNE SUGIHARA(1900〜1986)と標示されたプレートで、それとわかる。

入ったとたんに、杉原氏の肖像が、正面に大きく掲げられていた。多くのユダヤ人を救出した日本人外交官ということで、ごく最近の杉原氏に関する資料が並んでいる。

新聞や雑誌の記事のほか、何枚かの写真などで、旧領事館や、その前に詰めかけてきたユダヤ人たち、さらには当時の杉原氏や、幸子夫人を含めての家族たちの面影などを偲ぶことができる。

幸子さんから聞いた“あの日あの時”が、ふいに甦(とみがえ)ってくるような気がした。

後になって、衫原氏は自ら書いている。

「私は考え込んでしまった。元々、彼らは私にとって、何のゆかりもない赤の他人に過ぎない。

一層のことビザ拒否を五名代表だけに宣言し、領事館オフィスのドアを封印し、ホテルにでも引き上げようと思えば、物理的には実行できる」

通過ビザをと迫るユダヤ難民たちに対し、さてどうしたものかと悩み迷い、夜も眠れずに苦慮したことだろう。

しかし、氏は無難な道をしりぞけて、「妻の同意」のうえ、あえて外務省の指示に背いたのだった。

「そうしておいてよかったよ。人生は平均七、八〇年でしかないんだから、やはり悔いのない日を送らなくっちゃ……」

と、言わんばかりの、微笑を浮かべた横顔である。

「若い時の杉原さんは、写真では、とてもおおらかそうな方でしたね」

と私が口にした時、幸子さんは答えたものだ。

「ええ、当時の男性としては珍しかったですね。

なんでも私に相談してくれました。ただ昔風の人で、とても質素でしたね。

私が主人に気にいらないのは、そのケチなところよ」

ウフフフ……と笑い出し、こちらもつい笑ってしまったが、お酒も煙草も結構いける夫人は細身のわりに江戸っ子肌で、鎌倉のお宅でのあのひとときが思い出された。

杉原コーナーまで来ると、ほっと一息、それまで重苦しい感じだったところの肩の荷が、少し降りるような気がする。

少しと書いたのは、ほかでもない。ナチス・ドイツと結んだ日本軍国主義の歴史的責任を、決して忘れてはならないと思うからだ。

その恐るべき惨禍と深刻な犠牲をかえりみる時、杉原氏のヒューマニズムは一体どんな意味を持つのだろうか。

汚濁の中の一服の清涼剤といっては失礼だが、私にはそんな気がしてならない。一服の清涼剤に注目するのはいい。

しかし、それで国家的な戦争責任が、いささかなりとも、薄められてはならないのだと思う。

「スギハァラさんの資料は、これからもっともっと大きなスベースになります」

通訳女史の説明も、ここでは気のせいか、口調が変って明るくなっている。

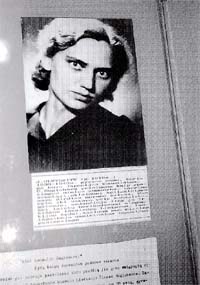

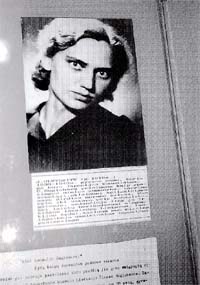

カメラを手に、順次目を移していくうち、現地での杉原氏の協力者として、若い女性の顔写真があった。

イエドビーガ・ウルビダーテさん、二〇歳と紹介されている。

あ、この人がそうか、と足を止めた。

当時の写真だから、若いのは当然だったが、金髪に大きな目を見張って、少し横向きにカメラを見すえている。

きりっとした意志の強そうな口元と、今にも吸い込まれそうなつぶらな瞳が印象的だった。いかにも理知的な表情である。

「この人に会えるんですね、あした?」

と、私は改めて念を押さざるをえなかった。ここまで末て、もしも予定が変更されては困るのだ。

通訳さんは、そんな私の心の内を見透してか、満面の笑顔で、「ナイフナイフ」(はいはい)と大きくうなずいた。

top

****************************************

|