|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

七章 「バラが咲いた」の大合唱で

|

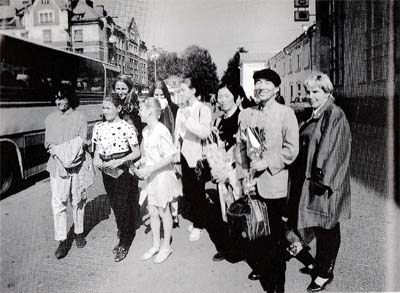

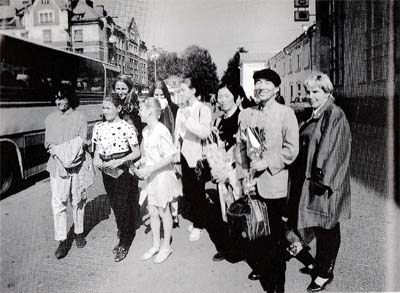

ワーリャ先生とバラの学皎の生徒たちが駅まで出迎えてくれた

1 もう一つの学校ヘ top

サンクトペテルブルグでは、もう少し日数を取ればよかったと思った。

二の町はロシアふうではなくて、西欧文化の香りただよう独特の風情がある。

市街地はネバ川を中心にして、多くの運河が網の目のように交差し、運河沿いに並ぶ建物は、淡い緑を色調にした石造りのバロック風だ。

|

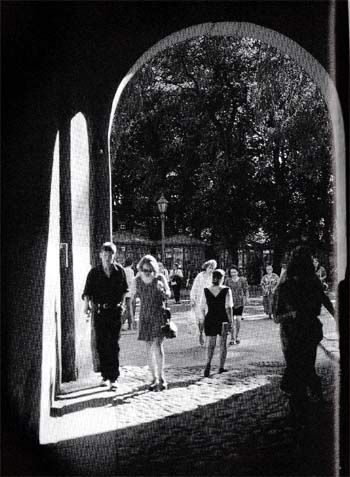

サンクトペテルブルグにて

|

川面に下がる埠頭や階段、さらに大小無数の橋から街灯に至るまでが、みごとに調和されている。

私たちの宿泊しているホテル・アストリアもまた、伝統の重みたっぷりだった。

勝ったヒトラーが早手回しに戦勝祝賀会を予定していたというだけのことはある。

町の中心地に位置しているのが便利で、すぐ前が金ピカドームの聖イサク寺院だ。

ちょっと歩いてネフスキー大通りへ。そして運河の手前を左折すれば、ドストエフスキーの小説『罪と罰』の舞台になる。

一昔前に何度か来ている町だから、もちろん知らないわけではなかったが、ロシアになってからはついぞ機会がなく、それに治安の悪化ばかりを耳にしていた。

ために長居は無用と思いこんでいたのだか、日中の町なかでは、とくにどうという二ともなさそうである。

おかげで観光客は少なく、世界屈指のエルミタージュ美術館もゆっくり見られたし、時間のゆとりがあれば、ドストエフスキーとプーシキンの記念館、人形劇場などを覗いたりして、少しゆっくりしたいところだった。

旅にはそんなゆとりもなくてはならないのだが、ターニャの学校から、レーロチカのパンのある学校につづいて、私たちはもう一つの学校へと急ぐことになった。

バラの学校である。今回の案内役と通訳をかねてくれた、ワーリャ先生のいる学校だ。

数日前、サンクトペテルブルグ駅へカーネーションを手に手に迎えてくれた少女たちは、みな日本語で挨拶したものだが、同校には日本語学科がある。

日本人との交流が持てれば、生徒たちにとっても有意義なことにちがいない。

そのために、夏休み中にもかかわらず、何十人かの生徒がお待ちかねとあっては、ドストエフスキー記念館は断念してでも、ぜひ行くことにしたいと思う。

日本の子供と比べて、どこがどんな風に違うのかも興味あるところだし、彼らが身近な人たちから聞いてまとめた戦争体験リポートも、もらえることになっている。

事前にワーリャ先生に、たのんでおいたのだった。

途中の車の中で、そのワーリャ先生から、バラの学校についての概要をうかがう。

ライラック並木通りにある同校は、正式には第八三学校で、まだ五年前に創立したばかりだそうだ。

東京のロシア大使館付属学校の教師だったカザコフさんが、帰国して日本の伝統や文化を学べる学校をつくろうと思い立ったのがきっかけで、当初一四〇人の生徒からスタートして、今は一年生から八年生まで約四〇〇人。日本語と英語教育に重点をおいている。

学校のある並木通りには、ライラックのほかに小さな赤い野ばらが咲いていたので、副校長のワ−リャ先生の発案で、校章はバラの花、校歌は浜口庫之助作詞作曲の「バラが咲いた」になったとのこと。

ロシアの学校の校歌が、日本語の歌とは奇拔だが、やはりこの数年の動きを反映しているように思われる。

全体主義のソ連時代には、およそ考えられなかったことだろう。

|

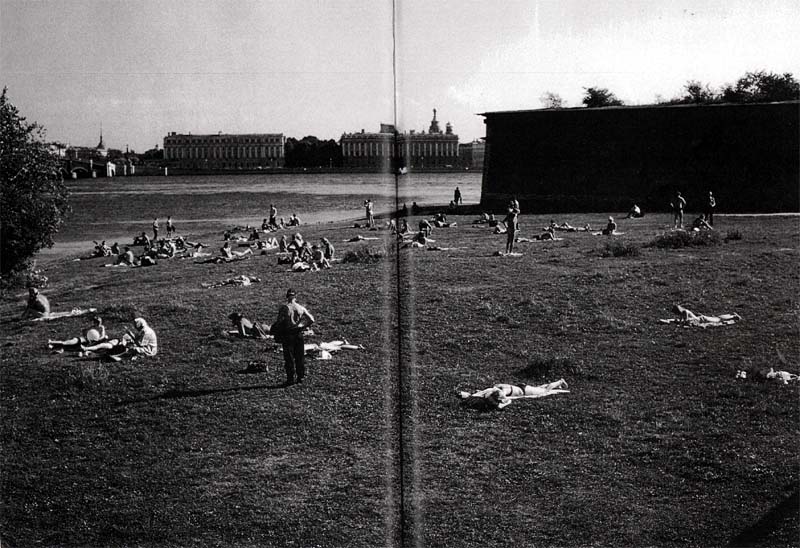

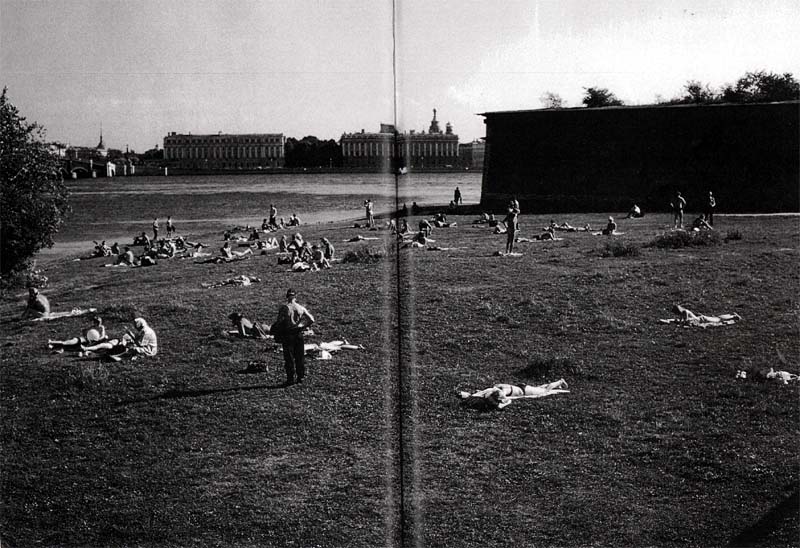

東欧の夏は短かい。ネバ川沿いの芝生で水着姿で甲ぼしをする若者たち

|

2 バラの学校での交歓会 top

こちらの学校は、とくに校門らしいものもなく、一見して学校らしくないのが特徴だ。

バラの学校もそうで、夏休み中で閑散としているせいか、なおさらのことだった。

しかし、二重ドアの入口から、階段を上って案内された二階ホールには、着物姿の女の子たちや、その母親たち先生たちが、大勢待ったいてくれた。

一斉に拍手で迎えられて、大いに面くらう。

とくに歓迎を受ける理由などないのどか、もしかするとワーリャ先生が、この町の戦時中を収材している日本の作家とその一行とでも、犬げさに伝えているのかもしれない。

作家といっても、ピンからキリまであるのだが。……

交歓会は、子供たちの挨拶からはじまった。

ホールの中央部へ三、四人のグループごとに出てきて、それぞれ日本語で自己紹介する。

まだ七、八歳の子もいて、ぴょこんとおじぎをしたあとの表情は緊張気味で、とても可愛い。

日本語で、「コンニチハ!」のあと、自分の名前を言うのでさえ、大変なことだろう。

しかし、なんともおかしかったのは、それぞれの衣裳だった。

女の子たちの着物は、赤やピンクなどいやにカラフルな、てらてらの布地でみんな寸足らずのうえ、運動靴やサンダル穿きである。

男の子の一人は、ハッピにズボンだった。

和服なら和服で、もう少しなんとか、と思うけれど、親たちの生活は決してラクではないのだから、子供にこれだけしてやるのでも容易ではないのだろう。

今日のために、あわてて布地を仕入れて、仕立てた親だっているかもしれない。

そんな親心を考えると、なんともいじらしくなってしまう。

子供たちの挨拶のあとは、歌と踊りに演奏もあれば、こちらからの飛び入りも出て交歓会は大いに盛り上がり、最後はみんな揃っての校歌大合唱となった。

ピアノ伴奏で全員ともなれば、さすがに迫力がある。

バラが咲いた バラが咲いた

真赤なバラが

淋しかったぼくの庭に

バラが咲いた |

たった一つ咲いたバラで、僕の庭が明るくなった、という歌声を聞きながら、私はふっと思わずにはいられなかった。

そうだ。ドイツ軍の包囲封鎖下の、地獄のような家に取り残されたターニャも、このくらいの年頃だったんだなあ、と。 |

夏休みなのに、着物姿で歓迎してくれたバラの学校の生徒たち

|

ワレンチナ、リジア姉妹にしても、当時は一三、四歳。ちょうどそれくらいかと思える思春期の娘たちもいる。

ターニャやレーロチ力たちは、たった一つのバラの花どころか、たった一かけらのパンを夢にまで見たことだろう。

身も心も凍結するような酷寒の中、骨と皮ばかりになって、ついに息をひきとっていった彼らのことを、現代っ子たちはどう見ているのか。

そうしたわが町の受難史を、どれほどまで知っているのだろうか。

3 マリア先生からの手紙 top

|

ワーリャ先生も楽しそう

|

保護者も参加した交歓会

|

もちろん、日本と同じに、親も教師も戦争体験はない。

ワーリャ先生にしたところで、戦後生まれだが、少し立入って当時のことを聞いてみると、

「母が、よく話してくれました。何も食べるものがないので、かわりに料理の本のさし絵をいつも見ていた、と。

それであきらめるより仕方なかった、ということね。いくら見ていても、お腹の足しにはなりません」

と、両手を大きく広げて、ゲラゲラと声をはずませて笑った。

さらにつづけていうことには、

「でも、いつもそうしているわけではないの。

ドイツ軍の爆撃もひっきりなしだから、その時は屋根裏に上がりました。

水や砂で、火災を食い止めるために、です」

「なるほど」

と、私はうなずいたものだが、先生のご夫君(ふくん)の父と兄とが、封鎖下の町で死んだのだという。

さらに彼女の祖父母についていえば、祖母がロシア語のアクセントがおかしいとかで、ドイツ軍のスパイと疑われ、「非国民」のレッテルを張られて収容所送りになったそうだ。

「非国民」という言葉は、戦時下の日本だけかと思ったが、そうではなかった。

ナチス・ドイツが一方的に仕掛けた戦争は、ソ連にとっては祖国防衛戦争のはずだったが、わが町を死守する人々の中にも、スターリン休制の影が暗躍(あんやく)しているということか。

生きることの極限にまで追い詰められた上に、あらぬ疑いで収容所行きでは、たまったものではない。

ようやく、そういうことも語られるようになったのだろうと思う。

バラの学校での、楽しいひとときは終った。

帰りがけに、子供たちの手になる身近な人たちの戦争体験レポートを、ワーリャ先生からいただく。

ちらと見ると、すでに日本語に訳されている。

この学校の大田美紀先生が、私のために訳してくれたのだという。

先生は夏休みで日本へ帰国中とのことだったが、なんともありがたい話である。

ホテルに戻った私は、部屋にこもって、さっそくにレポートをひろげてみた。

今回の旅もすべての日程を終えて、あとは土産物でも仕入れるかというところだが、それよりもレポートの方が気にかかる。

最初の一枚は、生徒ではなくて、バラの学校の一教師、マリア・フェドセーエワ先生にからの手紙だった。

「レニングラードの各家庭には、当時の恐ろしい日々の記憶が残っています。

それは親から子へ、孫へと語り継がれています。

私も包囲下のことを、父や母、祖母から聞きました。そして息子に話して聞かせました。

当時の生活は、人々の記憶からは決して消すことが出来ないほど、あまりにもおぞましく悲惨なものでした。

私の母が思い出したエピソードを、一つだけご紹介しましょう。

戦争がはじまる少し前に、母は学校を卒業しました。

ある日、彼女は友だちと一緒に町を歩いていて、道に誰かが捨てた太い輪型パン(ブーリック)を見つけました。

陽気で無邪気な少女たちは、この輪型パンを、ボールがわりに蹴りはじめました。

この時のこの遊びは、とても面白いものに思わわました。

そして後に、あの息詰まるような包囲下の飢餓の中で、母はこの輪型パン遊びを思い出して、心を痛めたのでした。

なんということをしていたのだろうか、と。

昔ながらのレニングラードの家庭では、今でもパンをとても大事にしています。

それは生命だからです。私たち飢餓を知らない世代も、親たちからパンを大切にしなければならないと教えられ、私も子供たちにそう伝えています。

もしかしたら、このようにして、歴史観というものが養われるのかもしれません」

4 いつまでもいつまでも…… top

次は、子供たちのレポートで、本当は全員分を収録したいところだが、ごく数人のしかも一部分だけにとどめるのを、お許しいただくとしよう。

「私は、この恐らしい戦争が、多くの人の命を奪ったことを知っています。

どの家でも、家族の誰かが亡くなリました。

すべての人が、十代の若者でも、戦争に行かねばなりませんでした。

子供はひとかけらのパンのために、砲架(ほうか)台で働きました。

パンはなんでもあり合わせの材料からつくられました。

糊やおが屑や”あがさ”などからさえも。

それは、ほんのわずかな一片ずつ支給されました。

多くの人が飢えて死んでいきました。

とても、ひどい時代でした。親のいない子が残されました。

彼らは疎開しましたが、衰弱した体のままで、死んでいきました。

私の大祖父も亡くなりました。戦争がはじまった日に前線へ出発し、モスクワ近郊で死んだそうです。

私はこれから先、二度と戦争がないように望みます。六年ワルピーナ・ポリーナ」

|

「ぼくのおばあちゃんは、医者です。戦争がはじまった頃は、まだ学生でした。

封鎖中ずっとレニングラードにいました。女学生は塹壕を掘りました。

それは、とても大変な重労働でした。

何故なら食物がほとんどないのに、仕事はたくさんあったからです。

その後は、軍の病院で働きました。そこには重症の若い兵士たちがたくさんいました。

おばあちゃんは、彼らがとてもかわいそうだと思いました。

二年 ゲラーシモフ・イーゴリ」

|

「私の犬祖母のタリーナ・フョードロブナが、恐怖の日々について話してくれました。

彼女の目には、深い悲しみの涙がありました。

彼女は戦死した夫のことを、思い出していたのです。

とてもとてもやりきれない心でしか 語れないのでしょう。

九〇〇日の封鎖のある日、彼女の下の娘が餓死しました。

犬祖母は、軍の工場に働いていました。愛する町を守るために武器をつくり、塹壕を掘り、対戦車用のバリケード掘りをしました。

町は毎日のように砲撃されました。ある日、仕事から帰る途中、砲撃の破片で足を怪我し、長いこと入院しました。

幼い娘がたった一人、食物も明りも暖房もない部屋に取残されました。

親切な人たちによってなんとか彼女の生命が救われたのです。

それを聞いて、私は自分の家族と、この町がなおきらのこと好きになりました。

シェルバコフ・ニキータ」

|

「私の祖父のトーリャにとって、とてもひどいことがありました。

彼は三人兄弟で、父親は戦場へ行って帰らぬ人となりました。

母親は重い病気にかかり、三人の幼い子を抱えて、生活が困難になりました。

彼女は、戦争最初の一年間を持ちこたえることができませんでした。

小さな村では食物もなく、パンの配給も途切れがちでした。

もし親切な隣人がいなければ、三人の子供は飢えで死んでしまったことでしょう。

彼らは子供たちを、孤児院に連れていきました。お祖父さんは、それ以上は何も語ってくれません。

私は、このテーマについて書くのは、とても気が滅入りました。そして、世界に戦争がないことを祈ります。

ペジルハ・エゴダ」

|

「戦争は、なんて残虐なものなのでしょう! 人間は決して殺し合うべきではありません。

何故なら、そうなったら、子供だけが残されてしまうからです。お父さんやお母さんがいなかったら、子供は泣き出し、お腹がすいて死んでしまうでしょう。

そして、やがて地球が滅んでしまうことでしょう。なぜなら、もう子供たちがいなくなるからです。

だから僕は、次の歌をうたうのが好きです。

いつまでも太陽がありますように

いつまでも空がありますように

いつまでもお母さんがいますように

いつまでも平和がありますように

二年 ロマノフ・ジーマ」 |

この子たちのレポートを、先に読んでおかなかったのが、かえすがえすも惜しまれる。

私は、ほっと熱い息をついて、思ったものだ。

バラの学校のレポートの小さな筆者たち一人ひとりと握手して、

「君たちの未来に期待しているよ!」

とでも伝えられたら、どんなによかっただろうか、と。今改めて、そのひとことを彼らに贈ることにしよう。

top

****************************************

|