|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

六章 レーロチカの形見のパン

|

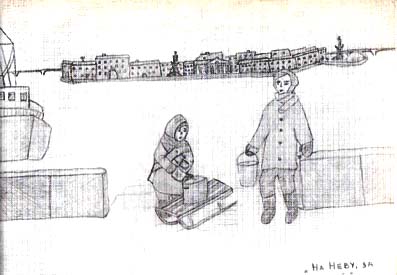

レーロチカの像

|

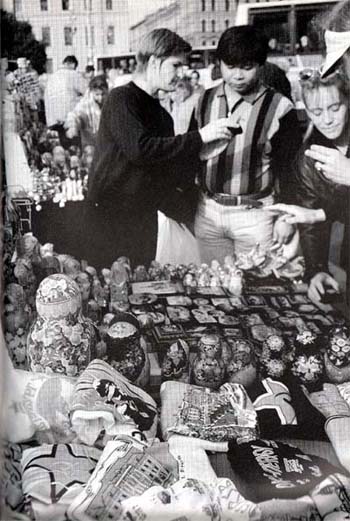

土産品を売る露店

|

1 一九四二年に焼かれたパン top

サンクトペテルブルグでは、ターニャの学校のほか、もう一つ、なんとかして再訪してみたい学校があった。

校内に記念室を設けて、封鎖下の市民生活を伝えようと、一かけらのパンを展示していた第九〇専門学校である。

一かけらのバンと書いたが、それらしいものは、以前のターニャの学校にもあったが、ビスカリョフ墓地の廟をはじめ、歴史博物館でも見ることができる。

この町の人にとってパンは特別な意味を持つのだ。

飢えに飢えて死んでいった人たちと、一二五グラムの配給パンと切り離すことはできないのだろう。

もちろん展示されたそれは、みな、うまくつくられたレプリカである。

ところが、一昔前、私がその学校で見たパンは、当時のオリジナルで、実物なのだった。

しかも、右端にほんの少しだけ、食べかけた跡が確認できる。

待ちに待ったパンを手にした三歳の幼女は、ほんの少し口にしただけで死んだのである。

幼女の名は、レーロチカ。一九四二年二月二八日夜のことだった。

といっても、まさかと首をひねる人が多いことだろう。

同行の皆さんも半信半疑であるらしいことが、久保崎カメラマンの次の会話でもわかる。

「そのパンというのは、ほんとに本物なんですか」

「ほんとにほんとですよ。実際に見てきたんですから。ただし一昔前ですがね」

「だって、実物だとすれば、そのレーロチ力ちゃんが死んだ朝に焼かれたパンですよ。

パン屋さんが、先に焼いておくほどのゆとりはなかっただろうし、配給を受けた方だって当然その日のうちに食べたでしょうからね」

「ですよね。一九四二年に焼かれたパンなんて、世界に二つとないでしょうね」

「しかも、ずっと残されていたというのが、またまたクェスチョンなんだよなァ。だって、食べ物ですよ」

「もちろんです」

「その一家は、どこにいたんですか。レニングラード市内ですか」

「ええ、ネバ川のそばの、労働者アパートです。

町なかのつつましい家庭ですよ」

「家族がみんな死んでしまって、ターニャではないけれど、最後に一人だけになった子が、手にしていたとかいうならわかりますがね」

「いやいや。発電所に働いていた父親が兵隊に行って、母と娘三人の暮しですよ。

小さくて体力もなく、栄養失調でまっ先に死んだのが、レーロチ力ちゃんでした」

「その子のパンが残されたということは、要するに、家族の誰も手をつけなかったことになる。形見の品なんですね」

久保崎氏は、つぶやくように言って、思案気にふーんと鼻を鳴らした。そうだろうなあ、と思いながら、私は苦笑気味に一声をはさんだ。

「やはり、信じられませんか」

「ええ、実物を見るまでは、ね」

「それが見れるといいんですが、行ってみないことにはわからない。

とにかく国自体が消えてしまったんだし、ターニャと違って無名な女の子だし、今はどうなっていることやら………」

|

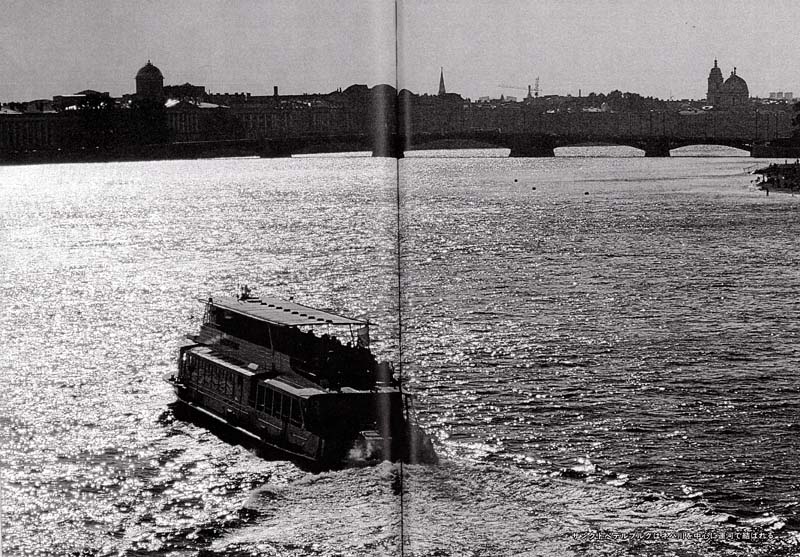

サンクトペテルブルグはネバ川を中心に運河で結ばれている

|

2 黒リボン黒スーツの人 top

私が人づてに話を聞いて、その学校を訪ねたのは一九八五年冬のことだった。

連日にわたり、氷点下二○度もの寒気だったが、ホテルを出たとたん、あいにくと目も開けられないような猛吹雪になってしまった。

目指す専門学校は、市の中心部から南へ二〇キロあまり、極東大通り五一番地にある。日本でいえば、職業高校みたいな専門学校だった。

少し疲れて、車ごと雪だるまになりそうな感じでたどりついた学校応接室には、二人の方が待っていてくれた。

赤ら顔のいかにも陽性なニキーチン氏は、自分も封鎖下を生き延びたそうで、副校長先生だった。

当時はまだ、戦争体験者が現役だったのである。

そして、もう一人の女性が、ワレンチナさん。

私と同じくらいの身長で、そう大柄ではないが、黒髪をうしろに束ね、思慮ぶかい目元がいかにも上品そうな落ち着いた方で、白いブラウスに黒のスーツ姿だった。

胸に喪章のような黒リボンを結んでいた。三歳で死んだレーロチ力のお姉さんだと、紹介された。

封鎖下の家族構成を先におうかがいするに、カルプシキンが姓で、一家はネバ川右岸一八二番地のアパートに住み、一九四一年の戦争開始時に五人家族だった。

父 ピョートル 三八歳 発電所勤務。

母 アンナ 三七歳

長女 ワレンチナ ー四歳

二女 リジア 一三歳

三女 ワレリア 三歳 |

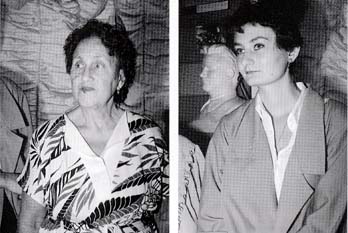

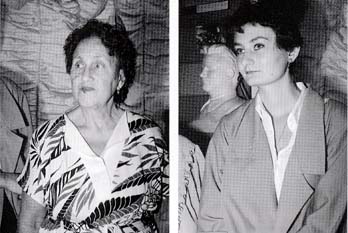

レーロチカの母アンナと父ピョートル。

最初に生まれた男の子(のちに死亡)

|

日本名の幸子がよく「さっちゃん」と呼ばれるように、三女ワレリアの愛称が、レーロチカだった。

フレンチ十さんが持参した一枚の写真には、まだ平和だった頃の、幸せそうな家族がみんな揃っている。

父親が若くて男前なのに対し、母親は大きなぎょろりとした目で口元をひきしめ、ちょっとこわそうで、膝に末娘を座らせている。

鳥の羽根みたいなリボンを髪につけたレーロチカは、どこもかしこも丸々として、縫いぐるみみたいだが、顔が少しピンボケだ。

いたずら盛りで、じっとしていられなかったのだろう。

父親と肩を並べて左側にならんだ二女リジアは、どちらかといえば母親似の大きな目で、しっかり者の表情だが、右端で母に寄り添った長女ワレンチナはすでに年頃のせいか、胸に大きな白リボンがよく似合い、しなやかなほおに憂いがちの澄んだ目だ。

おせじぬきにきれいな娘である。彼女の右手は、母を支えるかのように、そっと母の腕にかかっている。

三人の娘たちの成長に期待を託し、おそらくは誰よりも誡実に働きつづけてきた父は、それ故にか開戦一〇日目に、人民防衛軍を志願し、二ヵ月もしないうちに前線で行方不明になってしまったという。

行方不明だから、戦死と確認されたわけではない。母は一九七七年に亡くなる最後の日まで、いつも決まった時間に、郵便受けを見るのが常だった。

この広い空のどこかに夫が生きているのではないか、と一縷の望みをつないでいたというお話は、聞くだにつらいことだった。

|

カルプシキン家の三姉妹。右からワレンチナ、レーロチカ、リジア

|

カルブシキッ家のアイドル・レーロチカをまんなかに父母と2人の姉

|

3 レーロチカの思い出のために top

それから戦争が激しくなっていって、ドイツ軍包囲下の生活は、都市部へのすべての搬入路を絶たれて、急速に悪化の一途をたどる。

身も心も凍りつく酷寒と飢餓とがやってきたが、窓ガラスも水道も空爆と砲爆でみな破壊されてしまった。

筒抜けの窓枠には板を張りつけ枕をはさみこみながら、水は川からバケツで汲み上げる日々にあって、母は父が働いていた発電所の食堂掃除婦となった。

食学勤務だから、大鍋の底にこびりついた少量のカスを、待ち帰ることができる。鍋をすすいだ洗い水のようなものだったが、ないよりはましだった。

しかし、事態はいよいよ深刻化し、みるみるうちに衰弱していったのが、末娘のレーロチカだった。

薬よりかは食糧がいる。母は自分の配給バンまで、娘たちにおけるのが常だった。

するとベッドに寝たままのレーロチカは、

「あたいはチットでいいよ。だって小さいんだから」

と、いじらしく、蚊の鳴くような声で言言ったという。

そして、猛吹雪の夜のこと。レーロチカは、待ちに待ったパンの一片を手にして、小リスがやっと餌にでもありついたように、ほんの少しを食べたとたんにお腹が痛いと大声で泣き出し、ベッドから降りたところで、ばったり倒れて息絶えた。

一九四二年二月二八日の夜七時頃だった。

|

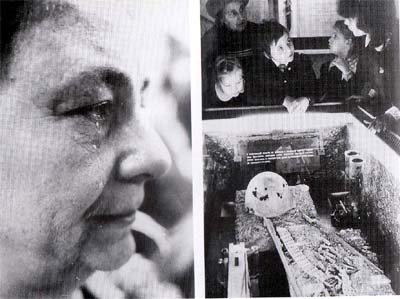

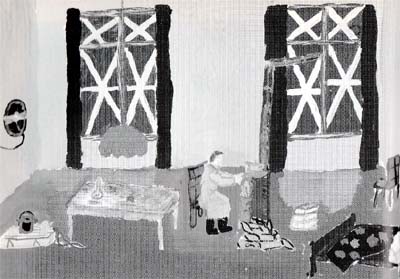

ローレチカの臨終を見守る家族たち

|

母アンナとワレンチナ(右)とリジア(左)

|

母の小さな右手には、食べ残しのパンが、しっかりと握られていた、とワレンチナさんは語る。

「妹が死んでから、どのくらい後だったでしょうか。母は言ったのです。

この子が最後に残したパンは、食べたくても食べられなかったんだから、これはレーロチカの思い出のために、いついつまでも残しておきましょう、と。

私たちは同意しました。でも……、やはり、食物ですがらね。

食物がある以上、どうしてもそっちに気をとられますよね。

当時は、誰も彼もがげそげそに飢えて、朝起さるとみんな無事かどうかを確かめるのが、先に目覚めた者の役目でした。

みんな、眠ったように死んでいたのです。そして、身内が死んでも、その死体を動かす体力も気力もないんですよ。

アパートのベランダや中庭に寝かしたまんま、深々と雪に埋もれていくのです。

そういう私たちだって、明日どうなることか。でも、次の瞬間に死んでも、妹のパンだけは、決して手をつけてはいけない、と……」

「たとえ、死んでも、ですか」

「はい」

フレンチナさんは、かすかにうなずいて目頭をぬぐった。

それから、私は記念室に案内されて、ガラスケースの中に収められたパンを見たのだが、話を聞いていなければ、実物とは思えなかったことだろう。

カルプンキンー家の写真数枚を添えて、特別に縁取りされた白マスクの上に、形見のパンはぽつんと乗っていた。

トーストふうではなく、やや黒ずんだラスク状で、大きさもそんなものでしかなかった。

でも、前かがみになってよくよく見れば、なるほど、歯形はなかったもののパンの右端はやや朋れて、荒い粒子の原料が浮き出ている。

見れば見るほど、痛ましくてやりきれなかったあの日あの時を、私は忘れることができない。

まるで、昨日のことのように覚えている。

4 ワレンチナさんと再会 top

ところが、今回の旅で現地旅行社に連絡を取ったところ、ターニャの学校は夏休み中で見学不可能、第九〇専門学校は地図に出ていないという知らせが来た。

市内地図に、すべての学校が記載されているとは限るまい。

所番地に学校名までわかっているのにとヤキモキしたが、一〇四番の問い合わせ電話で、すべてツーカーといく日本とはお国柄が違う。

とくに悪気があるわけではないけれど、何もかもがごゆっくりしているのだ。

こうなれば仕方がない。

現地にいるワーリャ先生に足で歩いて調べてもらい、ターニャの学校も、なんとか見せてもらえるようにと交渉をお願いした。

それが実を結んで、ターニャなじみの町から南下した私たちは、どうにか無事に、第九〇専門学校へたどり着くことができた。

やれやれと胸をなでおろす思いである。

一昔前のニキーチン先生が今もいるはずはなく、案内役はリュドミラ・パブロリナ先生だった。

口シア女性としてはやや細身の方で、まだ若いが、やはり副校長先生だった。

私のメモによれば、この学校は建築関係の技術者養成校と聞いたはずだが、今回の説明では、伝統芸術を主にした専門学校だという。

聞きちがいだったか、少し内容がかわったのだろうか。ワレンチナさんの娘の母校である。

そこにロシア革命と封鎖期も含めた記念室が設けられることになって、娘があのパンを寄贈してほしいと母に懇願し展示されることになったいきさつは、前に聞いた。

しかし、教室一つ分よりも、もう少し大掛かりな展示室だったのが心配だった。

維持費もかかることだろう。どうなっているのだろうか。

リュドミラ先生につづいて、胸ときめかせながら、長い廊下を歩いていく。記念室は、同じ場所にあった。

「あった!」と、さけびたかったが、それより先に目と目があった。

室内にいたのは、あの時の人ワレンチナさんである。

十年余の歳月は、当時の黒髪を薄茶にかえて、いくらかスリムになったようだが、淡いピンク色のブラウス姿で、目元に娘時代の面影がただよっている。

「あ、またお会いしましたね。とてもお元気そうで……」

と、こみ上げてくる感情を抑えきれずに、思わず声を上げれば、

「まあ、お上手ですわ」

ワレンチナさんは、なつかしくも嬉しそうな笑顔を見せた。

ずっと前、私が送った本を手にしている。再会だから、最初の時のような堅さはない。

そして、横に立っている二人を紹介してくれた。

現代型の長身で、やたらと大きな目を見張ったのは孫娘だそうで、二〇歳。クシケントの大学生で、ちょうど夏休みで帰省中だとのこと。

その右隣に、やや庶民的な感じのリジアさん。今日は妹さんまで来てくれたのだ。

一歳違いの姉妹は今、七〇歳にさしかかっているはずである。

そして、レーロチ力の形見は、あの時とかわらず、ガラスケ−スの中にひっそりと、しかし消えることなく残されていた。

5 戦争の受難を伝えるために top

改めて、そのパンを見る。小さい。とにかく小さい。

前にはラスク状とでもすればいいかなと思ったが、いや、それよりも、マッチ箱程度というほうがふさわしいかもしれない。

ひょいと口に入ってしまうくらいなもの。もっともワレンチナさんの話によれば、これは配給料のそのまた三分の一なのだそうだ。

二一五グラムのパンは、一人当ての一日分なのだから、一回で食べてしまえばそれっきりである。

そういう人もいただろうが、カルプシキン家では、ひとかけらずつのパンを、家族一同でわけ合って食べるのが常だった。

あの日、二月二八日夜、仕事から帰宅した母のアンナは、ひさしぶりのパンを、さも大事そうに食卓の上に置いた。

母は食べず、三等分された一片を娘たちにわけ与えた。

もし、それが一二五グラムのパンだったとすれば、ローレチカが手にしたのに約四〇グラムほどか。

日本では八〇円切手で通用する封書二通分くらいの重さでしかない。

それも水増しパンだったから、半世紀以上もの歳月のうちに、またまたさらに縮んだという。小さいわけである。

パンの右肩上のざらついた跡は、食べかけたというよりも、ネズミがかじったほどでしかない。

衰弱しきった幼女には、もうそれ以上の力はなかったのだろう。

しかし、カルプシキン家に残されたものは、形見のパンだけではなかった。

末娘の臨終に立ち会った家族の写真まで展示されている。

ベッドにあおかけに横たわった幼女は、大きな枕に頭を埋めて目を閉じ、両手を胸に組んでいる。

その周囲に母と二人の姉たちが、血の気のない顔で、まるで幽霊のように寄り添っている。

「これは、貴重な記録ですよね。どなたが写したんですか」と、聞いてみた。

「私たちの知り合いです。彼は赤軍兵士でしたが、たまたま訪ねてきて、カメラを持っていたのです」

ワレンチナさんは答えたが、年頃になりかけた美しい娘に惹かれる若者がいたとしても、不思議はない。

娘も一四歳といえば、こちらではもう一人前である。ほかに生前の末娘をまんなかにした、三人姉妹の写真もある。

「当時の緊迫した状況を思えば、このような写真が残されているのも、ちょっと信じがたいですね」

「母が大事にしてくれたのです。形見のパンと一緒に」

「お母さんは、きっとお父さんの帰りを待っていたんですね」

「ええ。母はいずれ戦争は終わると信じていました。

ですから、妹の死んだことを父にも知らせなければならなかったでしょうし、それに、これからの人たちにレニングラードの封鎖と、恐ろしい受難を伝えるために、これらの写真も大切にしなくては……と言い、今もネガごと家にあります」

6 二〇歳の孫娘の感想 top

ワレンチナさんの妹リジアさん 大学生のオクサーナさんは20歳だ |

学校の展示物を説明する副校長のパブロリナさん |

レーロチカちゃんの葬式は、三月五日に行われたという。

死んだのが二月二八日だから、それから一週間ほど過ぎているが、それでもまだはやいほうだった、と今度はリジアさんが語ってくれた。

葬式といっても、近所の人たちが家具をこわしてつくったオモチャみたいな柩が用意されただけで、橇(そり)に乗せられた遺体は、雪道をギシギシと音を立てて近くの慕地へ運ばれたのである。

したがって葬式までの間、人形のような遺体は、姉たちによって、身体をきれいに洗われてペッドにちんまり横たわったまま、家族と生活を共にした。

どこの家でも一ヵ月から二ヵ月、家族の遺体と同居するのは、決してめずらしいことではなかったというから、カルプシキン家の場合、犠牲者があどけなくいたいけない幼女ということで、同じアパートの人や、姉の友人たちが労力を惜しまなかっかものと思われる。

「でも、あなたたちはまだ一三、四歳でしたね。

感受性の強い年頃で、死んだ妹さんと一週間も過ごすのは、一体どんな気持だったのか……」

「恐ろしいとは思いませんでした。毎日どこかで、誰かが死んでいくし、どこにでも死体が転がっていましたからね。

死に神はすぐそばにいて、死と隣合わせでしたから」

「お墓には、あなたたちも行かれたのですか」

「ええ。でも、あの冬は、ものすごい寒さでした。氷点下四二度まで落ちたのです。

私たちには、妹を墓地まで運ぶのがやっとのことで、土を掘る力もなかった。

なにしろカチカチに凍ってるんですから。みんなが助けてくれたおかけです。妹はいま母と一緒に眠っています。

わりと近いところで、時々出かけていっては、声をかけることにしています」

「そうですか。あの日から、五五年も過ぎたわけですね。妹さんがもし無事だったなら、いま五八歳ですか。

このパンを見ると、いろいろ思い出すのでは」

「本当につらいですわ。こうして、ここにいるのでさえも……」

ワレンチナさんは、一言ぽつりと言ったまま、肩を震わせて絶句し、そっとハンカチを両目にあてた。

涙なしには語れないのだろう。

私は目のやり場に困り、周囲を取り巻いた一同はしゅんとして声もなかった。

お二人にこれ以上聞くのは酷だと思い、私はさっきから身じろぎもせずにいる孫娘に問いかけてみた。

「こんなお話を聞いて、あなたはどう思いますか。

あなただったら、どうしたと思いますか」

「わかりません」

二〇歳のオクサーナさんは、大きな目を見張ったまま、まばたきもせずに、しかしかすれ気味の声で答えた。

「なにしろ体験していないので、何もかもが信じられません。

ただ、私が同し状態におかれたとしたら、そのパンは、たぶん残らなかっただろうと思います」

「え? どういうことですか」

「きっと、がまんできなかっただろう、と」

私はメモを取りながら、黙ってうなずいた。

7 いついかなる時でも top

ワレッチナさんの誕生記念日に。

左から妹のリジア、娘のイリーナ、ワレンチナさんと従妹と |

サンクトペテルブルグはヨーロッパ風建築が多い |

現代っ子のオクサーナさんは、きれいごとは言わなかった。

自分ならば、そのパンを食べてしまっただろうとは、実に正直な感想というべきだろう。

いくら、「レーロチカの思い出のために」と母が言ったにせよ、思い出がからっぽの胃袋を満たしてくれるわけではない。

残された姉たちは明日にも妹のあとを追うかもしれず、いつまで生きるかわからない地獄の日々なら、そのパンをみなでちぎって食べ合って、妹の分まで生きのびようという考え方もなり立つ。

そして、もし死んだレーロチカが喋れたとしたら、

「お姉ちゃんたち、食べてよ」と、いじらしい声を発したかもしれない。

形見というなら、もっと別な品物のほうが、ふさわしいのではないのだろうか。

戦時下の東京にいて、まだ子供だった私は、飢えについて知らぬわけではない。

それは慢性的なもので、一時的な空襲よりも、もっとずっと深刻なものだった。

たとえ一度でも満腹になれば、爆弾で死んでもいいくらいの気持で、ひとの食物を奪ってでも、口に入れたい本能を抑えようがなかった。

あとはどうなるうと、たとえ泥をかぶってでも食いたいと思った日々……。背に腹はかえられないというが、空腹の胃袋だけが私の存在だったような気がする。

だから、オクサーナさんの意見に、嘘はないと思うのだ。

しかし、カルプシキン家の母はもちろんのこと、二人の娘たちは、恐ろしいばかりの要求に耐えた。

パンの所在はわかっているのに、こっそり手をのばした者はいなかったのだ。

たぶん妹への強い愛が理性を支えたのだろうが、どれほどまでに強い精神力を必要としたか、想像を越えるものがある。

私はなんだが胸に溢れてくるものがあって、自分の思いをさらに確かめていた。

二人の女たちは、父と末娘とを失って、飢えに飢えたけれど、心は飢えてなかったといえないか。

それは別々言い方をすれば、人間はいついかなる時でも人間らしく生きられるということにほかならず、ほとんど同じ時期、ドイツ軍侵攻前夜のカウナスにいたウルビダーテさんの心とも、どこがで通じあうものがある。

生命(いのち)をみつめて、共にひたむきに人間の尊厳に迫った人たちだろう。

しかし、そのウルビダーテさんの現在と同様にいや、それ以上に老いた姉妹のこんにちはきびしいものだった。

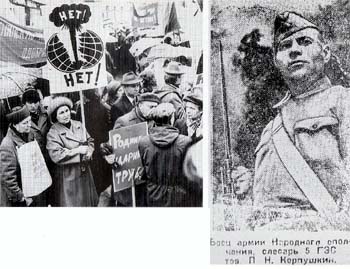

ソ連が解体して、なるほど言いたいことも言えるようはなったものの、大変な生活苦で、年金は月の生活費の半分にも足らず、衣類などはすべてソ連時代のものだという。

リジアさんの娘は働いているが、月給は半年前で停止したままだった。

無給で半年も働いていたら、生活は底をつくに決まっている。

町にすべての品物は溢れているが、すべての人々のの物ではないとは、なんたるジョークだろうか。

テレビも時計もこわれたままで、修理代もないなどと聞けば聞くほど、痛ましくもやりきれなくなってしまう。

それではまるでレニングラード封頑時代みたいではないか、とつい口をすべらせてしまったら、

「いいえ、とにかく自由が舞い戻ってきたんです。

近いうちに生活もよくなって、明るい明日がかならず来ますよ。私の目の黒いうちに」

ワレンチナさんはそう言って、目をしばたたかせ、穏やかな笑顔を見せてくれた。

私のほうが、逆に励まされたような感じだった。

top

****************************************

|