|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

一章 鎌倉に杉原夫人を訪ねる

|

自宅応接間で語る杉原幸子さん

1 異国風の静かな応接間で

top

一九九七年三月二九日、西鎌倉のお宅に、杉原千畝夫人の幸子さんを訪ねる。

JRの大船駅からモノレールに乗って行く。

湘南モノレールというのだそうだが、すべるように動く出して、ほとんど音もなく走るのが不思議だった。

東京下町生まれで下町育ちの私は、都心部まで出ることはあっても、鎌倉ヘ足をのばす機会はあまりなかった。

モノレールの窓外に見る町並みは、やはり下町の雰囲気とはどこか違って、おっとりとしている。

もうすぐサクラの季節だっが、空は濃い雲に被われているものの、暗い感じはない。 |

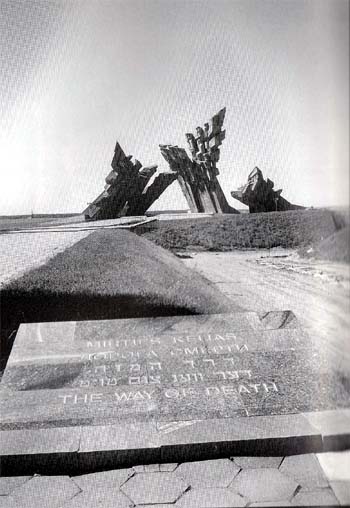

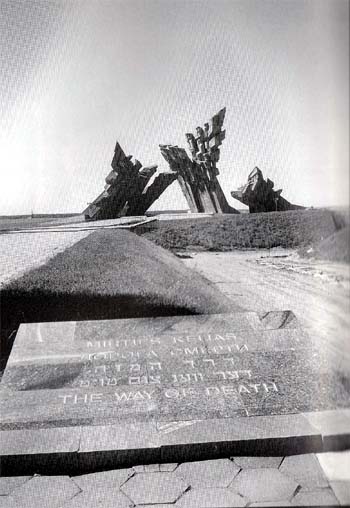

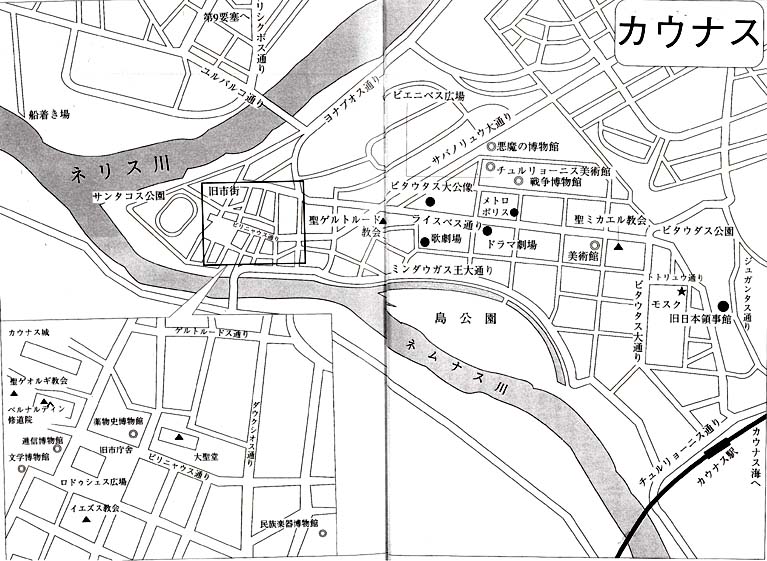

リトアニアの第9要塞強制収用所のモニュメント

|

杉原さんのお宅は、すぐにわかった。閑静な住宅地の、なだらかな坂を上って行った右側、庭にサクラの木のある家である。

「さあ、どうぞどうぞ。お待ちしていました」

と、玄関先に迎えてくだったのは、今日の予定を設定してくださった杉原美皆さん。

幸子夫人のご子息のお嫁さんである。ふっくらとした顔立ちで笑顔が親しみやすいわりに、伸び伸びとした大柄な方である。

応接閲に通された。窓ぎわに、ソファが並んでいる。これはさすがに外交官だった人の家だ、と感じ入る。

壁もピアノの上も、外国からのレリーフやトロフィーなどが溢れていて、やはり日本の一般家庭にはない独特の雰囲気がある。

異国風といったらいいか、室内を見ているだに楽しく、一〇年ほど前にこの家で亡くなられた杉原千畝氏の人柄を偲んでいると、

「お待たせしました。はるばるよくいらっしゃいましたね」

と、別室から幸子さんが現われた。

すでに著書に掲載された写真でお目にかかっていたので、初めてという気はしない。

にもかかわらず存在感のある人である。

小柄で細おもてだが、赤のドレスに麻の力−ディガンをはおって、向かい合ったソファに座ると、ますます異国風の空気が濃くなった感じだった。

一九二二年生まれだから、いま八三歳か。

ドレスと同じ色の赤いルージュを引いた口元は、外交官の夫ともに、第二次世界大戦の激動のヨーロッパを駆けぬけてきた意思の強さがうかがえる。

「お元気そうで、なによりですね。お目にかかれて幸せです」

と私は言ったが、内心ほっとする思いがあった。

予定はしていても、風邪でもひかれて、先のばしになることもないとはいえないからだった。

「いえいえ、カラ元気でしてね。皆さんに生かされているようなものですよ」

と、幸子さんは、物静かに笑った。

録音係で連れてきた娘の愛を紹介すると、娘がドイツに留学していたことに、幸子さんは関心を持ったらしい。

「どこに、いつまでいらしたの?」

「ケルンです。二年ほど前まで」

「フォア、ツバイヤーレ」

と、ドイツ語で繰返して、つづけることには、

「私ね、いろいろな国の言葉が少しづつ出来るのよ。ドイツ語も好きなの。ちょっときつい感じが、何かいいじゃない」

今でも、ドイツ語で「野ぱら」を歌えるのだ、と少し自慢気な口調になり、急にうちとけた表情になった。

そこで私は、あの日あの時、一九四〇(昭和一五)年七月二七日のことを、改めてうかがうことにした。

2 一九四〇年七月二七日朝 top

――あの時のことですか。ええ、今もはっきり覚えてますよ。

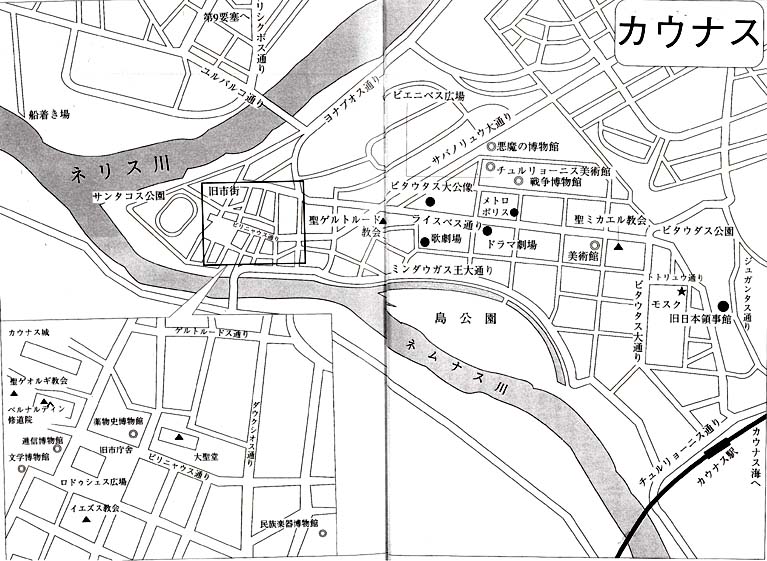

私どもの日本領事館は、カウナスの中心街から少し離れた高台にありました。

八月が間近といっても、北国ですから、ちょっと肌寒い日でした領事館はまだ出来たばかりの新しい建物でしたが、三階建てでしてね。

半地下室が主人の執務室になっておりました。

一階で朝食をすませると下に降りていく主人が、その日、また会談を上がってきたんですね。

「ちょっと、外を見てごらん」と、言うんです、 |

杉原千畝夫人の幸子さんを自宅に訪ねて。

左から筆者、幸子さん、早乙女愛さん、筆者夫人直枝さん

|

|

|

カーテンの隙間からちらと見た私は、びっくりしました。高さ一メートルほどの鉄柵の先に、大勢の人が溢れている。

みんなワイワイガヤガヤ、若い人は鉄柵をよじ登って、今にも越えようとしているんですよ。

一体、何事が起きたのか。

代表を入れて聞いてみると、ポーランドから逃げてきたユダヤ人だっていうんですね。

もうドイツ軍によるユダヤ人迫害がはじまっていて、ぐずぐずしてはいられないと逃げてきた。

けれどヨーロッパじゅう、どこにでもドイツ軍がいて、残されたところは、ここリトアニアしかない。

脱出ルートはリトアニアからソ連、日本経由で、アメリカへ渡る方法しかなくて、それで日本領事館から通過ビザをもらおうと、詰めかけてきたんですね。

みんな、歩いてきたんですよ。

ボロボロの格好で疲れはてているのが、顔にも現れていました。

私が窓越しに見ると、手を合わせたりして、ぜひビザを、と拝むようなしぐさです。

でも、事は簡単ではありません。

何故って、日本はすでにドイツと防共協定を結んでいて、日本領事館がユダヤ人にビザを出したとなれば、ほら、敵対行為ですよね。

主人はとにかく外務省に聞いてみるが、話はむずかしいだろうと言って、その日は、代表の人たちに帰ってもらいました。

それから私、主人と話し合い、夜も眠らないで、どうしたらいいかを考えました。

当時の私は、二六歳。お宅の娘さんくらいですよ。

今のトシなら判断もつきますが、とにかく若かったから迷いましたね。

ええ、ほんとに迷いました。五歳の子は、こう聞くんです。

「あの人たち、何しに来たの?」

「悪い人に迫いかけられて、助けてくださいと言ってきたのよ」

「助けてあげようね。かわいそうだから」

私だって、哀れれで見ていられませんよ。

でも考えがまとまらないでいるうち、次の日、また五人の代表がやってきました。要件は同じです。

何や一枚や二枚のビザならなんとかなるけれど、何百枚何千枚ともなると、主人の権限ではどうすることもできません。

20-14

すぐ、本省に電報を打ちました。請訓(せいくん)電報っていうの。

でも、答えはノー、「否」でした。

3 ーヵ月近く朝から晩まで top

|

結婚前「満州国」(中国東北頡の外交部に勤務していた杉原千畝

|

リトアニアに移り住んだ家族。

左から妹・節子、千畝、次男・千暁、長男・弘樹、幸子(1940・2)

|

そうこうしてますうち、人波がどんどん増えてきました。黒山のようです。

また次の日も、眠ることもできずに考えました。

三回目の電報を打ちましたが、結果はやはりダメでした。

そればかりか、リトアニアそのものがソ連に併合されてしまって、ソ連からも本省からも、私たちに退去命令がきていました。

もう、ほかの国の領事館はみんな店閉まいしていたんですよ。

でも、本省はノーでも、現に目の前に、大勢の人たちがすがってきているのです。

もし独断でビザを出したとしたら、ドイツ軍に捕まるかもしれないし、外務省を辞めさせられるかもしれません。

主人はすでに腹を決めていたのか、「それでもいいかい?」と、私に聞きました。

二人の小さな子供がいましたからね。やはり念を押さずにはいられなかったのでしょう。

「君が嫌なら、やめてもいいよ」

「かまいません」私は、うなずきました。

退去は迫っていましたが、外の人たちを見放していくことなんかできませんよ。

私たちの返事を祈るように待っているんですから。

でも、皆さんが日本へ渡るには、シベリア経由です。ソ連が認めてくれるかどうかが先決です。

それを確かめましたらOKとなりまして、ではビザを発給すると伝えましたら、皆さん、よろこびましてね。

暗かった顔が、ぱあっと明るくなりましたよ。。

それから主人は、朝、下に降りていくと、夜まで上がってこないありさまで、次から次へとビザを書き続けました。

今みたいにコピーがあるわけでなし、ありあわせの紙に、全部手書きです。

とにかく書けるだけ書こうと、食事にも上がってこないで、休みなくうち込みました。

ええ、一ヵ月近くというもの、それこそ朝から晩まで。

途中で万年筆の先が折れてしまったり、右腕がおかしくなったりしましたけれど、ほんとに時間とも競争ですね。

九月の末、とうとう最後の退去命令がきて、ベルリンへ行くことになりました。

もうふらふらで、汽車に乗る力もないんです。

それでちょっと休養していこうと、市内のホテルへ移りました。

ホテルの名前? 覚えてますとも、メトロポリスといって、今もありますよ。

でも、そのホテルまでユダヤ人が押し寄せてきて、休むどころの騷ぎじゃありませんでした。

え? どうしてホテルへ避難したのが、わかったのですか。

それはね、主人が閉鎖した領事館に、行く先をそっと張り出しておいたんです。

だから、まあ自業自得(じごうじとく)っていいますか、仕方ないんですけどね。(笑)

このあいだ、ニューヨークででしたが、私のところに、年配の女性が訪ねて来ましてね。

「杉原さんの最後のビザで救われました」と言うんですね。

いきさつは、こうなんです。

ホテル・メトロポリスで、主人ともうこれきりにしょうと扉を閉めかけたとたんに、彼女はあきらめきれず、私にぜひとたのんだとか。

それで、私を仲介役に、最後の一枚を書いてもらったと言うんですが、忘れていました。

そんなことありましたっけ、と目を丸くしましたが、「奥さんのおかげで、命を救ってもらえました」

と言われたのには、驚くやら戸惑うやらで、でも、うれしかったですね。

さて、九月一日、いよいよベルリンへ向かうことになって、カウナス駅へ行きましたら、そこまで追いかけられましてね。

ほんとに発車のベルが鳴って、汽車が動き出すまで書きつづけましたよ。

でも、残ってしまった方には、お気の毒で、なんと申し上げてよいのやら……。

列車の窓から遠ざかる駅を見て、私はもう涙が出て出て、どうしようもありませんでした。

それだけは一生、忘れられません。

|

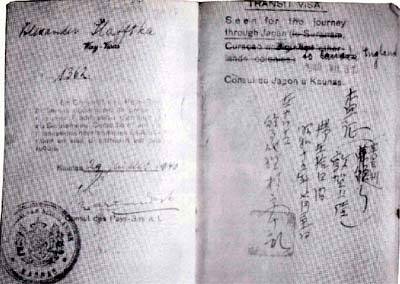

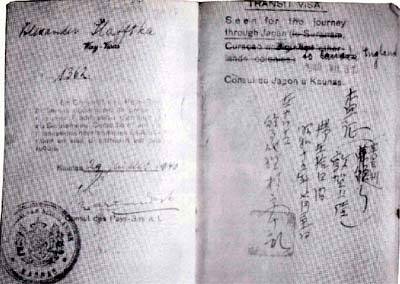

1940年7月31日に発給された最初のビザ

4 二〇〇〇枚余のビザ top

幸子夫人のお話は、よどみなくつづいて、少しも無駄がなかった。

ご自分で回想記「六千人の命のビザ」を執筆されたり、また講演に呼ばれて、あちらこちらで話していることもあるのだろうが、夫妻の心の葛藤(かっとう)も含めて、さながらドラマでも見るよういに、“あの日あの時”が甦(よみがえ)ってくるかのようである。

人間の一生には、その人の生涯を左右するような重大事があるのだと思う。 |

ドイツ・ベルリンのブランデンブルク門で(1940・9)

|

崖から飛び降りるようなという表現があるが、そうすべきかやめるべきかの勇気と決断を必要とする際に、ついひるんでしまって一歩身を引く人もいる。

それがその後の人生に大きなひずみとなる場合もあれば、一歩を踏み出したが故に、思わぬ人生のひろがりと豊かさを得られる場合もある。

杉原氏にとってのカウナスでの夏は、後に大きなハンディになったけれども、人間の生き方という点から見れば、かけがえもなく大事な意味を持ったのではないのか。

そして、それは幸子さんについてもまた、言えることである。

だからこそ、幸子さんのお話は非常にさわやかで、聞くほうもついつい時間を忘れてしまう。

しかし、お話が一区切りついたところで、私はごく事務的なことから切り出してみた。

「杉原さんが、独断で発給されたビザですが、結局、何枚くらいになるんですか」

「さあ、よくはわかりません。最初のうちは一日三〇〇枚くらいのペースでしたが、そのうちどんどん来るので手間を省いて、番号づけも止めてしまいましたからね。

全体では二〇〇〇枚を超えていたんじゃないか、と」

「ビザといいますのは、一人一枚とは限らないんですよね

「そうです。家族で一枚。子供の分はいりませんからね。学校単位で生徒さんと先生が来た例もありますしね

「一家族三人としても、計六〇〇〇人ですか。実際には四、五人の家族もいたでしょうね」

「ええ、皆さん、一家中で逃げてきたわけですから」

「すると大変なものですね。救われた人の数は……」

私は、ウーンと唸(うな)らざるをえない。

たなに高校からの講演依頼で、一〇〇〇人からの生徒が前にいることがあるが、それでも一瞬、目がくらみそうになる。

いくらヒューマニストであったといえ、個人的行為にしては、ちょっと考えられないことである。

しかも外務省の指令に背いてである。

官僚というのは、上意下達の決まりきったことしかやらないのが一般的ではないのか。

何が杉原氏をしてそうさせたのかはわからないが、まさに執念のようなものが感じられる。

しかし、杉原ビザを手にした人たちが、必ずしも助かったとはいえないのだそうだ。

日本通過ビザ発給は、受入国の許可証と、目的地まで行けるキップや旅費があるかどうかの確認がいる。

世界を半周するほどの旅費は、現在でもただごとではない。

もちろん自己申告だから、調べるわけにはいかないが、長期におよぶ逃避行で所持金を使い果たして、それだけの金を持たない者、また工面できない者はどうなったのだろうか。

やむおえず、子供だけ国際列車に乗せて、後から行くからと駅に残った親たちもいただろう。

そういう人たちは、まもなく侵攻してきたドイツ軍によって、ほとんどが収容所送りとなり、二度と再び子と会うことはなかったのだ。

ビザ発給後のことまではわからないが、生死にかかわる話が無数にあったはずと幸子さんは、沈痛な表情でつけ足した。

|

5 痛恨事が次々と top

カウナスを後にした杉原氏一行は、ベルリンに到着したが、そのとたんに日独伊三国同盟(日本・ドイツ・イタリア)が調印され、東西を結ぶファシズムのトリオが成立している。

第二次世界大戦の火ぶたが切られてからというもの、ヨーロッパ情勢は目まぐるしく変貌していた。

刻一刻と黒雲が押し寄せるかのように、杉原氏の赴任先もチェコ・スロバキアから、ドイツ、東プロイセンへ、さらにはルーマニアへ移動した。

この間に、一九四一年六月、ドイツ軍によるソ連攻撃で独ソ戦がはじまり、半年後、日本軍の真珠湾攻撃からヨーロッバの戦火が太平洋にまで拡大して、ファシズム対連合軍という構図になる。 |

ケーニヒスベルグ総領事館で杉原一家と使用人たち

|

赴任先のルーマニアで、幸子夫人が銃撃戦に巻き込まれ、あわや危機一髪の非常事態に遭遇したのは、四四年五月のことだった。

その翌年五月にドイツは降伏し、七月には日本に対して降伏を促すポツダム宣言が出されるなか、日本公使館の関係者はみなソ連軍に軟禁されて、収容所送りとなってしまう。

杉原一家は収容所で二度の秋を過ごしたあと、零下四〇度もの厳冬のさなかのシベリアを何日も列車に揺られ、連絡船に乗り継いで、やっとの思いで帰国できたのは、戦後二年目の春先のことである。

実に一〇年ぶりに祖国の土を踏んだ夫妻だったが、焼け野原に響く「リンゴの唄」の明るくはずんだメドレーとは逆に、痛恨事が相次いだ。

ユダヤ人に対するビザ発給問題で、千畝(ちうね)氏が外務省を追われ、カウナス生まれの三男が病死、さらに幸子さんの実妹、節子さんが死んだ。

海外での生活を支えて、ずっと行動を共にしてきた頼り甲斐のある妹だった。

二人とも収容所生活の無理がたたったのではないかと思われる。

「……痛恨事ねえ。その皮切りは、なんといっても主人の退職騒ぎでしたが、まあ、一言でいえば、辞めてくれっていうことなんですよね」

と、幸子さんは、その時のショックを隠し切れずに、窓の外へと目を向けた。

鳥籠のインコが、チチッチチッとさえずった。

「やはり、ユダヤ人へのビザ発給が尾をひいていたんですか」

「ええ、外務省としても、かばいきれないと言われたのを聞きました。

私は、元々辞めさせられるかもしれないというのに同意したんですから、ああ、そうかと思いましたが、本人はがっくりしたようですね。

もうそれっきり、カウナスでのことは口にしなくなりました」

「なるほど、その気持よくわかります。おまけに不幸つづきで、大変でしたね。」

「そう。あの時が最悪の時代でしたね。子供が亡くなった時など、私も死にたいと思いましたよ。

ええ、本当に。あの頃は、生きているのがつらかったですね。

妹だって、死ななくてもいい病気で死んだのです。

うちの子供たちにとっては、育ての人で、私にかわって、まるで母親のようによくしてくれたのに……」

6 現存する領事館とその人 top

|

リトアニア・カウナス時代の杉原夫妻

|

領事館前の杉原家の人びと

|

「いかがですか。もう一度、カウナスへ行ってみたいという気はありますか」

話題をかえて、私は聞いてみた。

少し憂(うれ)いがちだった幸子さんの表情に生気が走り、その目がにわかに光をおびたようだった。

「あります。なつかしくってね。この間、行きましたら、泊ったホテルも、ほとんどそのままでした。

入口がちょっとかわったくらいのものでしてね。

木の階段も部屋も、そっくりそのまま。それに昔の領事館が残っていたのはうれしかったですね」

「へえっ!」と、私は、思わず感嘆の声を上げたものだ。

「ホテルも領事館も? あれから五七年も経過したというのに、まだ残っているんですか。

こりやオドロキだなァ。日本だったら、何もかもが一変していますよね」

「領事館は、いまはアパート式に、何家族かが住んでいるの。そのほかに、当時から一緒にいた方が、今もいますよ」

「え? それはどういう方で」

私は、少し身を乗り出した。建物のみならず、人も残っているなんて、信じがたいことではないか。

「私よりも若くて、当時は二〇歳でしたが。

お兄さんと住んでいて、ユダヤ人が押し寄せてきた時のことも、よく知っています。

彼女は家の主人にお茶を入れてくれたり、ユダヤ人を世話して、お洗濯をしてあげたり、そりゃとても協力的でした。

「お名前は?」

と聞けば、横から口を添えた美智さんが、イエドビーガ・ウルビダーテさんだと教えてくれた。

当時からずっと独身で、現在も一人暮しなのだそうだ。

私は、その名前をしっかりとメモした。

杉原関係の資抖は、もちろん何冊か目を通してきたが、その女性については、これぞという記述もなかったように記憶している。

ほとんど光があてられていない。

しかし、杉原氏のユダヤ人救出活動に陰の協力者がいて、現在も旧領事館の三階にご健在とは、なんと耳寄りな話であることか。

とたんに私の脳裏に稲妻のようにひらめくものがあった。

「あのう、カウナスまで行けばホテル・メトロポリスに泊まれて、旧領事館も見られるし、その女性にもお会いできるんですか」

「ええ、できますよ。そんなに大変なことじゃありませんよ」

幸子さんは、こともなげにそう言い、テーブルの下からひょいと煙草を取り出して、慣れたしぐさで一服をぷかぷかと吸った。

私の心は、瞬間的にリトアニアの古都カウナスの町へと、飛んでいた。もしウルビダーテさんから直接にお話をうかがうのなら、ぐずぐずしてはいられない。

善は急げだが、さて一歩をふみ出すべきかどうかである。

杉原氏ほどではないけれれど、これまた決断の時かもしれない。

そのあいた、幸子さんは煙草の煙をほおにくゆらせながら、隣席の娘と何かドイツ語でやりとりをして、ひとしきり笑い声をあげていた。

笑いながらこういった。

「そりゃ、あなた。人生は何もないよりかは、いろいろあった方が楽しいじゃない。

あなたなんかは若いんだから、何もかもこれからよ」

top

****************************************

|