|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

四章 私は20歳の女子学生だった

1 高台の旧日本領事館へ top

|

現存している旧日本領事館正面。

庭には杉原領事が植えたリンゴの木がある

|

小粒だがたわわに実ったリンゴ

|

快晴、ぬけるような空の青さで、陽光がさんさ人と降り注いでいる。

聞けば、リトアニアでは晴れの日が、一年のうしに七○日ほどでしかないという。

あとはどんよりとした薄曇か雨か、うっとおしい日ばかりで、長い冬期は雪また雪だそうだから、太陽はまさに天の恵みなのだそうだ。

そんなさわやか日和に、ウルビダーアさんに会えるのは、なんたる幸運だろうか。

かって杉原氏がいた日本領事館は、市の北東、カウナス駅にほど近く、バイツガント通り三〇番地にある。繁華街を望む高台の住宅地で、その昔は樹木だらけの丘陵だったにちがいなく、なだらかな坂を上がり、木洩れ日の道を行くうち、すぐにわかった。

クリーム色の洋風の建物で、今は五世帯が住むミニアパートだ。

ちょっと見たところは二階建て民家だが、幸子さんの著書によれば、半地下つきの三階屋で、当時は一階に杉原一家の部屋が並んでいた。

半地下が執務室、二階に使用人がいて、裏側の別階段から上がれる三階には、ウルビダーテさんが兄と一緒に住んでいたのだそうだ。

領事館というイメージからはほど遠く、あっけないほど小さな建物だった。

もっとも、ヘルシンキからここに赴任した杉原氏は、同行の家族のほか、部下の日本人が一人もいないという奇妙な領事代理で、ソ連とドイツとの情報収集が目的だったとされている。

必要な使用人は、カウナスへ来てから雇ったのだろう。

日独伊三国同盟が結ばれる以前のことで、日本の外務省はソ連とドイツとがにらみ合う要衝で、双方の国がどういう動きをするのかを、いちはやくキャッチする必要があった。

ためにロシア語が得意で、有能な杉原氏をポイント地点に配置したのだった。

しかし、ナチに追われて、ポーランドから逃れてきた大勢のユダヤ人が、ビザをと必死にすがってきたのは、杉原氏にとっては予想外のことでしかも一身上の決断を要する非常事態だったといえる。

「この建物には、一九三九〜四〇年、日本領事館があって、杉原千畝領事が、多くのユダヤ人を助けた……」

玄関壁のプレートに、英語とリトアニア語で、そう刻まれている。

三年ほど前、東京の劇団「銅鑼」(どら)が「センポ・スギハァラ」のリトアニア公演を記念して、カウナス市に要請し実現したものだが、お手柄である。

プレートが付く以前は、この建物にどんな歴史が刻まれているのかを、現地の人さえ知らなかったにちがいない。

現存する家屋はいかにも庶民的で、横のベランダには洗濯物がはためき、小さな庭にはコスモスの花が咲き乱れている。

通訳さんが、「ちょっと待って」と室内に消えたあと、私は内心の不安をおさえようがなかった。

もちろん事前に連絡を取って、OKの返事はもらってはいたけれど、なにしろこちらは大勢だ。

ご当人とは、道端での立ち話になるのかどうか、出たとこ勝負でヒアリング(聞取り)する以外にないと思う。

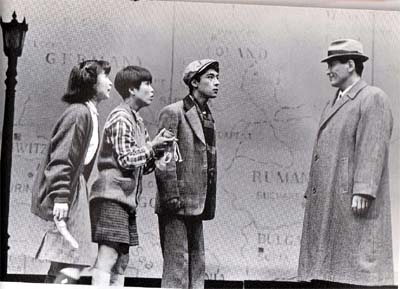

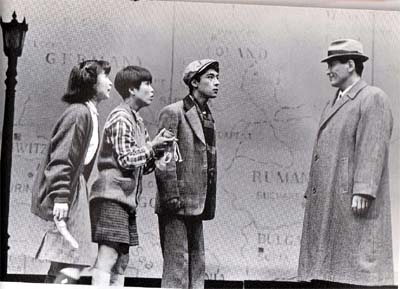

劇団銅鑼公演「センポ・スギハァラ」の舞台。ユダヤ人が杉原に

ビザの発給を懇願している場面(撮影/中野英伴、劇団銅鑼提供)

|

カナウスの親と子

|

2 ウルビダーテさんは語る top

玄関壁のプレートの内容を、皆さんに紹介したりしているうち、すぐ横の小道から、ワンピース姿の女性がひょいと笑顔で現われた。 ウルビダーテさんその人だった。

気さくな普段着姿だったが、青春期の顔写真によるイメージとは違って、かなり大柄な、がっしりとした方である。

きれいな白髪に縁なしメガネ、よく日焼けしか顔をほころばせて、

「さあ、どうぞどうぞ」と、言ってくれる。

道端では話にもならぬ、というようだった。

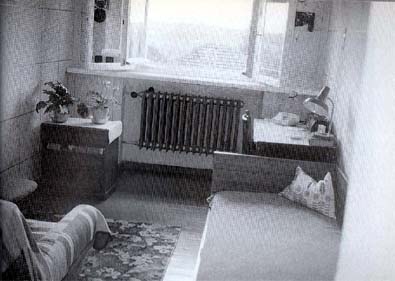

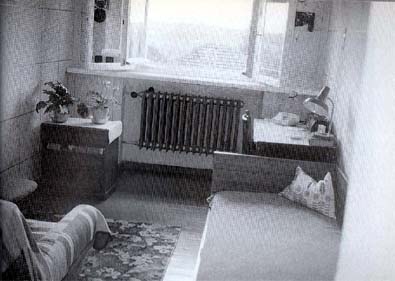

コスモスだらけの裏庭に回って、階段をぞろぞろと上り、三階の一室へと案内されたが、なんとも小ぢんまりとした部屋だった。

ビジネスホテルに気をもった程度でしかなく、とうてい入りきれるものではない。

中庭に面した窓ぎわに、女史と通訳さんが並んで立ち、その足元にまで座り込んでもまだまだで、後は廊下に立つことになってしまった。

こわだけの人数と知っていながら、よくぞ居室に招いてくださったものと、頭が下がる。

手挾な室内はいかにもつつましく、壁に十字架が飾られていて、卓の上には小さなマリア豫があった。

彼女の部屋は、ここと隣のキッチンと二部屋だけだそうだ。

杉原夫人の紹介だったせいかもしれないが、最切からうちとけた感じで、特別なおもてなしである。 |

折鶴を首にかけたウルビダーテさんと筆者

|

|

ウルビダーテさんの部屋は簡素だった

|

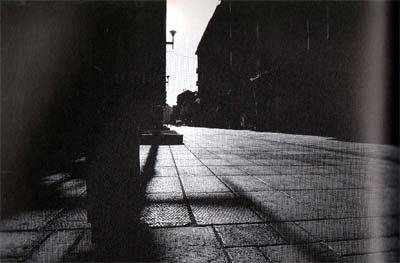

ウルビダーテさんの部屋から町並みが眺望できる

|

「当時はね、今よりかずっと見晴らしがよくって、この窓から町中が見渡せたものですよ。

中庭の、ほら、その大きなリンゴの木、杉原さんの木と呼んでいます。

一九四〇年というと、ええと、何年前になるかしら。ああ、五七年ね、杉原さんが植えたんですよ。

それが、こんなに大きくなってしまって……。私もそりゃトシをとるわけですよ」

窓外に目を向けながら、ウハウハ……と、ひとしきり声をはずませて笑った。

話しながら外を示した彼女の右手に目をやれば、女性とは思えないほどに骨太だった。

ずっと独身で通してきたということだったが、戦争とソ連併合時代を生きぬいてきたこの人の、苦難の人生を象徴しているかのようである。

「あのう、当時のあなたは、この部屋にいらしたんですね。お兄さんと一緒に。何をしていたんですか」

と、私は、ごく日常的なことから切り出してみた。

「学生でした。兄は教師をしていて、二人だけ。

両親はもういませんでした。母は私の二歳の時に亡くなり、一三歳で父が死にましたからね」

「あ、そうだったんですか。それはそれは……」

「いうなれば、孤児ってわけね。だから、寂しかったですね。年頃になるにつれて、時には自分くらい不幸な人間はいないんだと、思いこんでしまってね。

心がふさぐのよね。そんな時に、杉原さんらと出会ったのです、この家で。

この家はまだ出来たばかりで、杉原さんとは、たった一年間ののつき合いでしたが……」

3 一九四〇年夏の思い top

「杉原さんの名前が出ましたが いろいろあるでしょうけど、とくに思い出すことをお話くださいませんか」

「すぐに親しくなりました。なにしろ、ほら、同じ屋根の下にいるんですから。

杉原さんは裏庭を菜園にして、採れたての野茱なんかわけてくださったり、お子さんたちが、ちょこちょこ遊びに来たり、ええ、この窓の外を見たかったんですよ。

一番高いい窓ですから。息子さんはまだ五歳くらいでしたが、結構リトアニア語を話せて、すぐ仲良くなりましたよ。

僕がどこへでも連れたいってやる、なんてね」

「杉原さんのお子さんは三人いたんですね。

一番下の子は、まだ生まれたばかりで」

「そうそう、まだまだあります。

よくさせられましたよ、キューピット役を」

「え、杉原さんと?」

「私は、ぎょっとなって聞いた。とたんに彼女は顔をくしゃくしやにして、またひとしきりウハウハ……と笑った。

「いえ、妹さんですよ。 奥さんが妹さんを連れてきていて、ご一緒にいたんですよ。

セツコさんという方、やさしくって、とてもきれいなの。

それで兄の友だちが熱を上げましてね、

私、その仲介役ってわけ」

「なるほど。それは大変でしたね。

うまくいかなかったのは残念ですが」 |

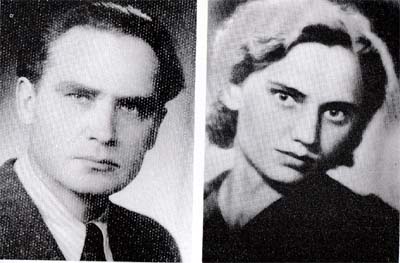

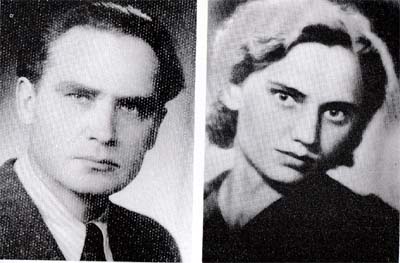

ウルビダーテさんのお兄さん 20歳のウルビダーテさん

|

「それやこれやで、ふさぎこんでいた私も、急にまわりが賑やかになりましてしね、

救われたんですよ。また杉原さんは、こうも言いました。

不幸せがあればこそ、幸せがある、と。

それで私もいいことがあるような気がしてきたの」

「いいこととはいえませんが、一九四〇年夏、ここに大勢のユダヤ人が詰め掛けてきたのを、覚えていますか」

「ええ、そりゃもちろん。思い出すと涙がこみ上げてきます。

リトアニアのユダヤ人と、ポーランドから逃げてきたユダヤ人が着のみ着のままの方も多かった。

この家のまわりに、びっしりと。それから杉原さんの活動が始まりました。

私、考えたの。彼を少しでも助けられたなら、私もまた追われているユダヤに多少なりとも、手を差しのべられる、と」

「すると、あなたも、ビザ発給を手伝ったのですか」

「いえ、それはさせてくれませんでした。後でちしも何か問題が起きた時に、責任はご自分で負うつもりだったんでしょう。

ただ、あまりの過労に見ていられませんでした。手造りのリンゴジュースなんか、差し入れたりもしましたけどね」

「あなた自身も、ユダヤ人をかくまったことがありますか」

「いえ、それはありません」

と、首を振った。

正直な方である。当時の目撃者はもういないのだから、どんなようにでも答えられただろうに、と思いつつ、私は博物館での顔写真を思い出しながら、この人の生き方と心の内を、もう少し知りたくなった。

|

日本領事館前でビザ発給を訴えるユダヤ人たち(1940・7)

4 ユダヤ難民を見るにみかねて top

当時、ポーランドには三〇〇万人ものユダヤ人がいたという。

ドイツでヒトラーとナチが台頭して暴力的な専制政治の猛突風となり、やがて第二次次世界大戦の火ぶたが切って落とされると、ユダヤ人は迫りくるナチの魔手から逃れようとしたが、まさに民族の大移動だった。

その一部が、リトアニアを目指した。首都だったカウナスまで、どのような交通手段を用いたのだろうか。

ナチの監視の目を振り切るために、鉄道や車ではなく、荷車や徒歩で何日もかけてきた人が多かった。

長期にわたる逃避行で所持金を使いはたし、食うや食わすの行き倒れも続出しただろうし、病気の子や、老人の手をひいてきた人も少なからずいたはずである。 |

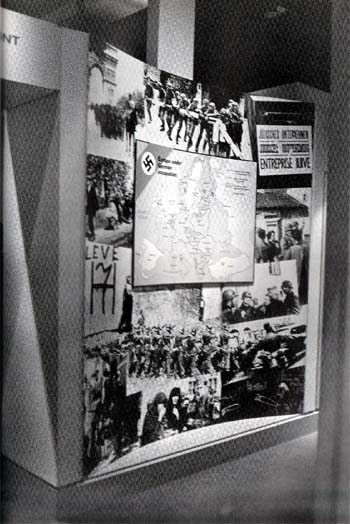

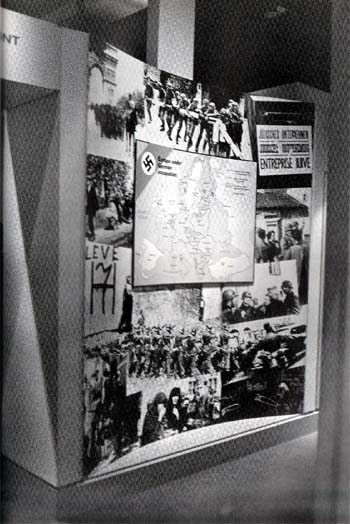

ナチス・ドイツがポーランドに侵攻する状況を示すパネル

(イギリス戦争博物館)

|

それこそワラにでもすがる思いで、最後の脱出ルートを求め、日本領事館を取り巻いた人たちに対し、彼らを見るにみかねたのは、杉原氏と幸子夫人ばかりではなかったのだ。

「そりゃ、何ができるかって、杉原さんと違って、私はお手伝いらしいことは、とてもとても。

トイレを借りたいといってくる人が多かっだけれど、その際にお茶を出したり、少しばかり、少々の食べ物を用意してあげたり 洗濯物など、そんなことぐらいでしたね」

と、遠い日を慥んで目を細めながら、しみじみとした口調で語る。でも、と私は問い返した。

「領事館の周囲は、数日というもの、そういう人たちでいっぱいだったとのことですが、彼らはどこに寢泊まりしていたんでしょうか。

ホテル代のない人など、道端のベンチで夜を過ごしたりして、具合の悪くなったような人もいたのでは……」

「ええ、そういう方には、こんな狭いところですけどね、よろしかったら、と。兄も協力的でしたから」

「ここに泊められたんですか。そういうこともなさったんですか」

「困ってる時は、お互いさまですよ」

と、控えめな声だったが、私は大事なことを聞いたと思った。

ご当地における反ユダヤ感情は相当なもので、ドイツ軍が侵攻する前に、もうリトアニア人によるユダヤ人迫害があったことを知っていたからである。

杉原幸子さんの著書に出にいた一枚の写真が思い出される。

一九三九年冬、公園の鉄柵を前にしての記念写真だったが、柵には「ユダヤ人入るべからず」の看板が出ていた。

すでに、そういう状態だったのだ。しかも追い詰められた一部のユダヤ難民は、ほとんどホームレ人とかわりなく、なかには非行に走る者もいただろう。

町の治安は決してよくなかったはずである。

それなのに、と思う。杉原氏は日本の外交官とわかっているから、何人もうかつな手出しはでき々いが、ウルビダーテさんの場合は明らかに違う。

そして、ユダヤ人が彼女を名指しにしてすがってきたというわけではない。

ましてや生活力のない学生なのだ。見て見ぬふりすることもでぎただろう。私はあえて、そのことを聞いてみた。

「当時、ユダヤ人を泊めたりすれば、あとでいろいろと面倒なことになるんじゃないですか」

「ええ、確かにリスクはありました」

「かくまった、と受けとられかねないですものね」

「でも、このあたりには、ポーランド人が多く住んでいて、皆さん、ユダヤ人にはわりと同情的でしたよ。

だから、私なんかはほとんど目立たなかったの。大したことじゃなかったから………。

杉原さんのほうが、よっぽど大変だったと思いますよ」

と、彼女は、日焼けした顔をほころばせて答えたが、どことなくうれしそうな表情だった。

5 「ヴィソギャーロー」 top

「あのう、ずっとお立ちになっていて、疲れませんか」

ソファに座っている私は、メモを取りながらも、気が引けてならずにたずねた」

「いえいえ、私はごらんの通りでして、頑丈なのが取り柄でしてね」

また、顔をくしゃくしゃにして、ウハウハ……

と笑いながら、ふと視線をむけて、

「こちらからも聞きたいことがあります。杉原夫人は、お元気ですか」

「ええ、この三月にお会いしましたが、そりゃもうシャンとしたものでした。あの分では百歳ぐらいは軽いんじゃないか、と思いますよ。息子さんのお嫁さんからも、手紙を預かってきましたからしたがね」

「それはうれしい。私、今日はとても幸せです」

と、胸に手をあてる。

「ところで、まだちょっとおたずねしたいことが……。あのう、あなたと一緒にいられたお兄さんは、どうしていますか」

「兄は、亡くなりました、昨年。私と同じに丈夫なのが取り柄だったのに、あまりにも突然でした。

その昔、杉原さんが日本へ仕事にこないかと誘ってくれたんですが、兄はここが好きだから、やはり住みなれたところがいいって……」

「そうですか。お兄さんからも、話を聞ければよかった」

私はつぶやいたものだが、今から五七年も昔の話を聞こうということ自体に、かなりの無理があるのだと痛感せざるをえない。日本でもどこの国でもそうだが、第二次世界大戦の証言者たちは、次々と時間切れになりつつある。一年前になくなったというお兄さんは残念だったが、ウルビダーテさんから、今日これだけのお話を聞けただけでも、よしとしなければならないと思う。

最後に、現在の生活状態をうかがってみた。リタイヤして七年になるという。この国では、ふつう男六〇歳、女五五歳から年金をもらえるのだが、彼女は七○歳まで気張って働いてきた。若い頃はエコノミスト、それから経理事務、お年寄りのヘルパーなどをして、年金生活に入って七年になるが、ソ連から分離独立したとたんから、リトアニア経済の落ち込みはひどくなった。

「今はとてもとても、としか言いようがないですね。心細くて、涙が出そうになる」

とのことで、やはり生活は火の車なのだろう。

室内を見ただけでも、それがわかる。

言葉が途切れて、間があいた時に通訳さんが補足してくれたが、高齢者の年金はドルにすれば月に六〇ドルほどでしかないという。ある程度まで予想はしていたが、現実はそれ以上のきびしさなのだと思われた。ずっと独身で子供がいないせいもあるが、息子の嫁同伴で海外を自由に駆け歩く杉原夫人と違って、どこか寂しそうで、これから先の不安が見え隠れしている。

私は、悪いことを聞いてしまったような気がして、いささか心が重くなった。

しかし、通りまで見送りに出たウルビダーテさんの別れの握手は、こちらの指がとうにかなるかと思えるほどに、たくましくも力強いものだった。

それも、私たち一人ひとりにである。

「ヴィソギャーロー」

さようなら! と涙を浮かべている。

車が動き出しても、道端でしきりに手を振ってくれた。

ふたたび、この人に会えるのは、いつのことだろう。私はリトアニア語で「お元気で!」と伝えたかったのだが、とっさに開いた会話帳からは、その文字が探せなかった。

6 カウナス駅での思い top

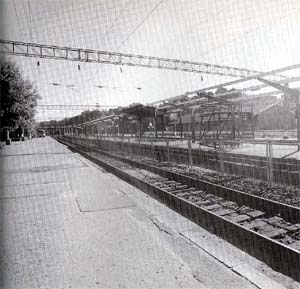

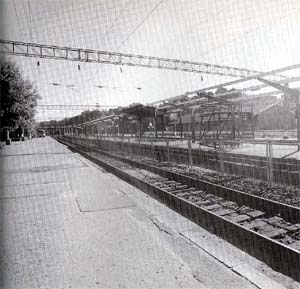

旧日本領事館訪問のあとは、かっての杉原氏の足跡を追って、カウナス駅へ行ってみた。

五七年前の同じ夏、一ヵ月近くにわたって、執念(しゅうねん)のように多量のビザを発給しつづけた杉原氏が、領事館を閉鎖しホテルで三日ばかりを過ごしたあと、九月一日早朝、ベルリンへ向けて出発したその駅である。

ホームで列車を待つあいだにも、ビザをとすがってくる者が絶えなかった。

氏は列車が動き出すまで、ビザに代わる許可証(正式な書類やら公印は先にベルリン大使館へ送ってしまったので)書きつづけたという。

たまたま待合室にいたウルビダーテさんの兄が、その光景を目撃したということだが、雑踏はばまれて、別れの声をかけることはできなかった。

「許してください。私はもう書けない。皆さんのご無事を祈っています」

ホームに立ちつくすユダヤ人たちに、杉原氏は深ぶかと頭を下げたと、幸子さんは書いている。

|

杉原領事がドイツへ向かったカナウス駅のホーム

|

ウルビダーテさんを囲んで

|

カウナス駅は、夏季の午後のせいか、人影も少なく閑散としていた。

日本のように改札口がないので、誰でも自由にホームに出ることができる。

ひろびろとした野天のホームには、樹木の下に木製のベンチが一つ二つ、それこそのどかな公園とかわりなかったが、ホームの端に立つと、遠くの彼方まで一直線にのびレールが陽光にきらめいいていた。

「ベルリンはどっち?」と、通訳さんに聞けば、右だという。

すると、杉原一家は右へ、そして多くのユダヤ人たちは左のソ連へと向かい、左を目指した者も見送る者との永遠の別れになったかもしれず、同じホー厶での発車のベルが、運命の岐路になったはずだ。

このホームを旅立っていったまま、二度とふたたび戻ることのなかった人も、数知れずいたことだろう。また戦後に戻ってこれたにしても、待ち人がいなかった例も考えられよう。

ベルリンへ出発した杉原一家にしても、飛んで火に入る夏の虫ではないけれど、戦火の渦に巻き込まれて、生死の境をさまようことになる。

ウルビダーテさんに会って、当時の話を聞いたばかりのせいか、私はレールの果てに目をやりながら、胸の内から、さまざまな感慨が湧いてくるのを抑えようがなかった。空にツバメが飛び交っていたが、ツバメのように、どこへでも自由に飛んでいけたら……と思った人が、どのくらいいたことだろうか。

カウナス駅のあとビリニュスへ戻り、郊外のスギハラ通りと、「月光」と名づけられた杉原顕彰碑を見て、リトアニアでの日程は終了した。

top

****************************************

|