|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

五章 旧レニングラード(サンクトペテルブルグ)の悲劇の少女

|

レニングラード攻防戦の死者たちの眠るビスカリョフ墓地

|

1 国境を越えてロシアへ top

一九九七年八月二一日、早朝六時半ヘルシンキ発の国際列車で、サンクトペテルブルグへと向かう。

リトアニアから空路で、森と湖と作曲家シベリュウスの国(フィンランド)へ飛び、ここではとくに仕事もなしで、新たなエネルギーを補給すべく数日を過ごしたが、いよいよ旅も後半に入るというわけである。

列車の名は、なんとシペリュウス号、その名と音符を横っ腹にあしらったスマートな列車で、座席もコンパートメントになっている。

広くてゆったり、これから六時間ほどの車中旅もまんざらではない。

途中で税関の審査と入国手続きがあって国境を越え、ロシアに入ったが、窓の外はどこまでもつづく白樺林である。

やたらと背が高く、ひょろひょろと天にのびている。わが家の庭にも、数本の白樺があったものだが、すぐに枯れてしまった。

寒気のきびしいところでないと、この木は育たないのだろうか。

たまに屋根にぺチ力の煙突つき農家が点在するが、耕地はすくなく、外に出ている人影もまばらである。

牧歌的といえばその通りだが、一年のうちでもっともよい季節なのに、どうも豊かな収穫は望めそうになかった。

ロシアは広いから、まだまだ人手のおよばぬ湿原や樹海が無限にあるのだろう。

列車に揺られながら、私はカウナスで心に焼きつけたことが、ずっと尾をひいているのを感じた。

いや、ごちゃまぜに詰め込んだものが、数日を経て、より鮮明になってくるのかもしれなかった。

「杉原さんなら知ってますよ。

あの人は、ここへルシンキの公使館から、カウナスの領事館へ行ったんですよ。

いわば、僕らの大先輩だなア」

と言って、顔をほころばせたのは、たまたまこの春からフィンランド大使館勤務となった甥っ子たった。

ヘルシンキが、杉原氏の足跡と重なるのは偶然とはいえ、彼にとっては好ましいことである。

彼は、奥さんと子供同伴で来ているが、その家たるや湖のほとりの静かな邸宅で、サウナやプールつきなのには、恐れ入った。

まだうちの長男くらいなのに、外交官となればこんな生活ができるのかと驚く。

念のため、その彼に、杉原氏の行動についての感想を聞いてみた。

「そうだなあ。もしかして日本政府か軍部の方に、ユダヤ人に対するなんらかの方針があったのとちがいますか。

ソフトな方針が……。でも、直接的には外務省がノーと言ったんだから、それに背いてまでというのは、やっぱりすごいですよ。

しかも手書きで二〇〇〇枚以上も?

、よく書いたものよなァ。僕なら四、五〇枚でお手上げですね」

「そうだろうな、それがごく一般的な考え方ではないのかな、と思わざるをえない」

では、杉原氏は、どうし常識的な一線を踏み超えてまで、執念のようにユダヤ人救済に全力を傾注したのだろうか。

同じ外文官であるせいか、甥っ子の言葉は、いいところを衝(つ)いていているようである。

旅の途中で読んできた『自由への逃走−杉原ビザとユダヤ人』(中日新聞社社会部編)によると、近衛文麿内閣の日本政府は一九三八年一二月の時点で、「猶太(ユダヤ)人対策要綱」なるものを決定している。

「戦争ノ遂行(すいこう)特ニ経済建設上外資ヲ導入スルノ必要卜対米関係ヲ悪化スルコトヲ避ク」ために、ユダヤ人を特別に「排斥」(はいせき)することは避けよ、と出ている。

たとえ一時的な決定であったにせよ、外交官だった杉原氏が、それを知らなかったはずはない。

また日本の支配層には、満州の一部にユダヤ人を招き、その知力と財力を利用しようという「フグ計画」なるものがあったのも確からしい。

「フグ計画」までが杉原氏に通じていたかどうかは不明だが、前記の日本政府決定が頭のどこかにあったとすれば、氏の思いきった行動に、いささかなりと作用したかも……と考えるのは妥当だろう。

しかし、杉原氏は、本省からの三度にもおよぶ直接指示を無視してまで、思い切りよくビザ発給をつづけたのだった。

まさに、「スゴイ」と甥っ子がいう通りである。

もちろん氏のヒューマニズムが基本にあって、そこに若い妻の賛同がプラスしたことは間違いないが、しかし、と私は考える。

|

一つ屋根の下のウルビダーテさんの存在も、まったく無関係とはいえないのではないか。

二〇歳の彼女が、杉原氏との出会いから大きな影響を受けたという言葉を、改めて思い出す。

それはそうかもしれないが、でも、ひよっとして、その逆の場合もあり得たかもしれない。

生命をみつめるという共通の場所にいて、杉原氏や幸子さんが、女子学生のひたむきさから、無意識のうちに、人間的な生き方へのなんらかの示唆を得ていたとは考えられないか。

持ちつ持たれつで、お互いによい刺激を糧にしながら、人はより人になっていくのかもしれない、などと思う。

ピヨトール大帝像の前で結婚式の記念写真

|

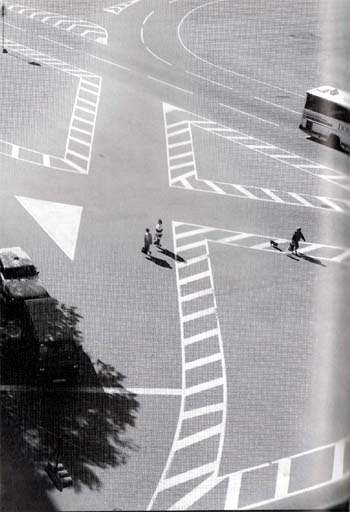

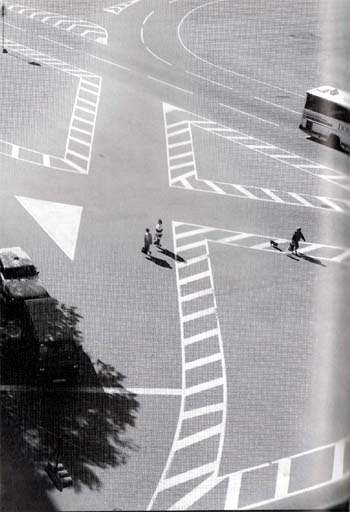

サンクトペテルブルグのアストリアホテルから広場を周回するロータリを見る。かってこのホテルでヒトラーが戦勝記念パーティを開く予定であった。

|

2 残されたターニャの日記 top

人間とは、「人」の「間」であり、人と人とのかかわりあればこそ人間足りうるのだとすれば、次のサンクトペテルブルグ(旧レニンダラード)でも、私はそのテーマになお、こだわってみたいのだ。

二〇世紀の歴史は、戦争の悲劇に事欠かないが、レニングラードにもたらされた恐るべき戦禍=餓死(がし)は、日本ではあまり知られていないようである。

極限の飢餓に追いつめられた人々は、それぞれの生命をどのように見つめながら、どれほど人間的であり得たのか。

ナチス・ドイツ軍による対ソ連戦の火ぶたが切られたのは、一九四一年六月二二日の早朝だった。

日本の真珠湾攻撃より、半年ほど前のことである。 |

ターニャが通っていた第35学校

|

すでにヨーロッパの国々を力づくで制圧したドイツ軍が、銃口をぴたりとソ連に向けて来たにもかかわらず、スターリンはまさかと疑い、ごく一部の将兵の挑発だぐらいに甘くみていた。

それが、ほとんど無防備のまま、国土を戦場化する引き金になったのだといえる。

開戦からわずか二ヵ月で、古都レニングラードは、ドイツ軍によって完全包囲された。

袋のネズミ同様となった市の人口は、周辺地区も入れて約三〇〇万人、人々はこれより九〇〇日もの包囲封鎖下に耐えることになる。

人々を襲ったのは、空襲や砲撃ばかりではなく、言語に絶する飢餓とマロース(酷寒)だった。

パンの配給量はどんどん削減されていって、一人一日一二五グラムまで落ち込み、誰もが、犬、猫、ネズミに壁紙から鞄の革まで、それにそありとあらゆるものを口にしたけれど、みるみる骨と皮ばかりになっていった。

封鎖期間中の餓死者は六二万人を超えるが、空襲や砲撃で、あるいは戦闘または野戦病院で死んだ軍人、軍属まで入れると、約一〇〇万人が犠牲になったという。

総人口の三人に一人が死んだのだった。

そのレニングラード攻防戦の悲劇のシンボルといえば、なんといっても少女ターニャ・サビチェワだろう。

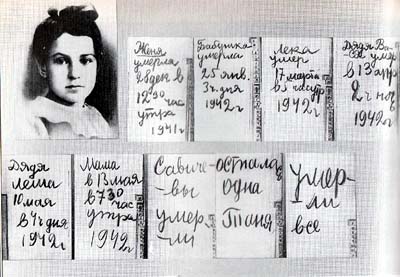

彼女はたった九行の日記を残して、ひっそりとこの世を去った。

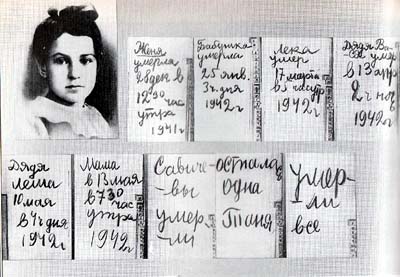

ジェーニャが、死んだ。一九四一年一二月 二八日、午前一二時三〇分。

おばあちゃんが、死んだ。 一九四二年一月二五日、午後三時。

リョーカが、死んだ、一九四二年三月一七日、午前五時。

ワーシャおじさんが、死んだ。一九四二年四月一三日、夜中の二時。

リョーシャおじさん。一九四二年五月一〇日、午後四時。

ママ。一九四二年五月二日、午前七時三〇分。

サビチェワ一家は、死んだ。

みんな、死んだ

残ったのは、ターニャひとり。 |

|

ターニャの日記の全ページ

|

サンクトペテルブルグ郊外の「ターニャの日記」モニュメントを訪ねた

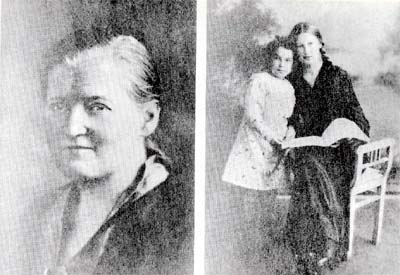

ターニャのお姉さんのニ−ナ・サビチェワさん

|

ターニャの家では、戦争がはじまった四一年の暮から、翌年初夏までの半年間に、なんと六人もの家族が、次々と息を引きとったというわけである。

最後に死んだのはママだが、それまで「死んだ」と四回も反復されてきた文字が、なぜかはぶかれている。

一人残された少女には、あまりにも残酷な現実であり過ぎたのか、それとも、もはや書く力もなかったのだろうか。

|

ターニャの学校の展示室で、展示を説明するリンマ・ニコラエブナ先生

|

|

ターニャ(10歳)のクラスメート。中央が担任のリンダ・クビヤス先生。

前列右端がターニャ(1939・5)

|

ドイツ軍による封鎖直前の1941年のターニャのクラスメート。

うしろから2段目、左から2番目がターニャ

|

3 一二年前のメルヘンルーム top

思えば戦後四〇年めの一九八五年、私は何度かレニングラードを訪ねて、少女ターニャのことを調べて歩いた。

わざわざ日本から、そのために来る者も稀(まれ)だったのか、ネバ川沿いの歴史博物館では、ガラスケース内に展示してあったターニャ日記のオリジナル(原本)を、直接に手にしページをめくることができた。

それから、ターニャの住んでいた家にも、足を向けてみた。

ソンリェフスキー地区二丁目一三番地が、その目標だったが、花崗岩づくりのがっちりしたビルだった。

アーチ形の入口を入った先は、何家族もの集合住宅になっていて、冬だったせいか外に人気(ひとけ)もなく、取りつく島もない。

まるで浦島太郎の家を探すようなものだと思いながら、うろうろしていた時に、ビルの角にあるパン屋のおばさんが、親切に教えてくれた。

ターニャのことなら、すぐそこの第三五学校が彼女の母校で、記念室があるはずよ、と。

その記念室に入った時の感激を、今も忘れることができないでいる。

ターニャのメルヘンとでもいったらいいか、かって彼女が学んでいた教室は、いじらしい生涯を閉じた少女を偲ぶにふさわしい、見事なモニュメントルームになっていた。

末発表写真も含め、攻防戦の市民生活をいきいきと伝える子供の絵や、ある生徒の父親が描いたターニャの肖像も。そして、墓のある疎開地の土を運んできて台座に収めたという“永遠の火”が、奥にあかあかと燃えていた。

もちろん、本物の火ではないが、よく細工されていた。

すべて、生徒たちの手になるものだという。女生徒の説明を聞きながら、私の胸は次第に熱くなってきたのだった。

それから一二年もの歳月が通り過ぎてしまい、この間にソ連は音を立てて崩壊した。

ロシアになってからは、実は初めての訪問なのだ。

ソ連解体後、この国の迷走ぶりは大変なもので、とくに経済混乱にまつわる話は、限りがないほどである。

たとえば私が来た頃の貨幣一ルーブルは、三〇〇円ほどで、食事代は一日八ルーブルもあればまずまずだった。

ところが現在の一円は五〇ルーブルだという。その下のカペイカはとっくに姿を消した。

通貨価値の驚異的な下落ぶりで、三〇〇円を換金すれば、二万五〇〇〇ルーブルになってくるという超インフレである。

一昔前の一日分の食事には、なんと一二万ルーブルがいるというわけだ。

ロシアになってから市場経済化に伴い、消費者物価は何千倍にもはね上ったが、労働者の平均賃金は五〇万ルーブル=約一万円ほどでしかない(来年からは通貨ルーブルを千分の一に切下げるデノミネーションが実施されるという)。

賃金は半年から一年にもおよぶ長期の未払いで、各地で労働者のス卜が続発している。

とくに農家と高齢者の生活苦はすさまじいもので、自殺者が出ているほど。

サンクトペテルブルグは、貧困家庭や虐待、アルコール中毒の両親から逃れた家なき子=ストリートチルドレンが、三〇〇〇人もいる、と報道されていた。

治安の悪化は避けようもない。子供集団によるスリ、ひったくり、強奪は目に余るというなら、状況は一変したとみてよく、がっての戦禍を語り継ぐ姿勢はどうなったことか。

第三五学校のターニャ記念室は、はたして今も健在なのかどうか。

4 記念室の様がわり top

午後一時半、サンクトペテルブルク駅着。

バラの学校のワーリャ先生をはじめ、何人かの女子生徒たちが、花束を手に手に出迎えてくれた。

「コンニチワー」という挨拶も、決まっている。

バラの学校は、日本語を教える新設校だから、驚くことはないのだが、事前に連絡をとっていたとはいうものの、うららかな快晴の下、愛らしい少女たちの歓迎は、さまざまな悪い憶測を一掃してくれるかのよう。

「これから先は、現地のガイドさんのほか、日本語のうまいワーリャ先生がついてくれるという話に、ああ、よかった、と胸をなでおろす思いである。

ホテルに旅装を解いだあと、何はともあれワシリェフスキー島の第三五学校を目指した。 |

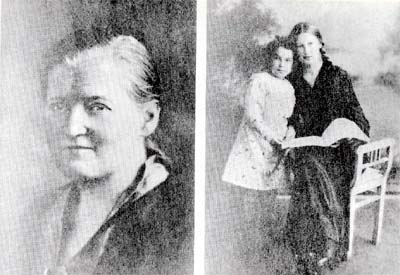

ターニャのお母さん ターニャとお姉さん

|

島へ渡るなどというと、東京から大島へでも行くような感じだが、この町は実は島だらけで、市内のもっとも大きな島が、ネバ川を越えた先のターニャなじみの故郷である。

大通りに面した四階建ての第三五学校は、外から見た限りでは、一昔前と何もかわるところはないかのようだった。

一九四一年、独ソ戦が開始された年に、ターニャはこの学校の五年生だったはずである。

初めて来た時、母校だけにさすがに貴重な写真が残されているな、と感心した。

日本では未発表のクラスメートたちの集合写真で、一九三九年に写されたもの。

最前列の右端にヘアバンドをつけたタ−ニャが、大きな目を見張っていた。

そのあどけない表情が、まざまざと甦ってくる。

しかし、やはりというべきか、記念室のおもむきはかわっていた。

写真・絵画などの展示物は廊下側と背後の璧に寄せられてしまって、あかあかと炎が燃え上がるようにみえた“永遠の火”もなければ、ターニャ形見の机と椅子もない。

かわりに、生徒たちの勉強机がずらっと並んでいる。

単独の記念室ではなく、今は教室に使用されているのである。

生徒数が増えたのか、あるいは学校の方針変えなのか、メルヘンというには、もはやほど遠かった。

夏休み中にもかかわらず、私たちを快く迎えてくれたリンマ・ニコラエブナ先生は副校長で、歴史の担当だと紹介された。

もちろん初対面である。私が一二年前に来校したのを告げて、写真入りの著書を渡すと、手にとって笑顔で見ていたが、

「その後いろいろありまして、学校の運営も、きびしくなったものですから……」

と言いかけて、とたんに涙ぐんでしまった。

私はとまどったが、その胸の内が、少しはわかるような気がした。

本の写真を見れば、記念室の様がわりは一目暸然である。

もっとも、私以外はみな初めて見た人たちだった。

黒板に見取図を書いて封鎖時を語るリンマ先生が、途中で何度か声を詰まらせるのを、ターニャへの一途な感情の高ぶりと受けとったことだろう。

学校への、公的補助はどうなっているのかまでは聞けなかったが、この国の賃金未払い問題は、各分野で人きな社会問題になっている。

公務員も例外ではなく、教員のストで授業もできない学校もあるという。

いや、そればかりか、学校へ行けない子供たちが増えてしまって、先生たらも極端に安い給料としかも未払いから、転業する例が後を絶たないとのこと。

ターニャ記念室だけが、昔のままであるはずがないのだ。

しかし、そんな深刻な教育状況にもかかわらず、ターニャの展示が残されていただけでも評価したいと思う。

リンマ先生の涙に、私は教師たちがけんめいになって、悲劇の少女を語り継ごうとしている姿勢を見たような気がしてならなかった。

5 ターニャ最後の面影が… top

レニングラード攻防戦の死者たちのほとんどは市の北東に面したピスカリョフ共同墓地に眠っている。

市の中心部から、車で三〇分ばかりの森の中である。

ここもかって来たことがあるが、身を切るような寒気ばかりが、やたらと思い出される。

雪は止んでいたのだが、北風がひゅうと唸ると、ほおの皮膚がひきちぎられるみたいで、鼻水も凍結し、指先からじーんと感覚がなくなってくるのだった。

墓地の入口の両側には、左右同じの石造りの廟があって、一階部分が展示室になっている。

包囲封鎖下の市民生活を伝える記録写真のほか、リボンを頭に結んだターニャの幼い顔写真と、その日記の復製を見ることができた。

全ページが大きく拡大されている。

ミニ記念館を出て、正面入口の階段を上って進むと、黒の大理石の台座に、めらめらごうごうと真紅の炎が燃えている。

死者を弔“永遠の火”で、その先は、あっと声を上げたくなるほど広大な墓地だった。

墓地の、もっとも奥まった女人像のあるところまで、かなりの距離があるが、直線上に五本の道がつらなり、その両側におびただしい墓石が並ぶ。

一つの墓石は数千人単位で、犠牲者を埋葬した年と月が刻まれ、個人名はない。

餓死した人々の墓へ、一かけらのパンと、水を添える人が多いとのことだった。

今回は皆さんに女人像まで行ってもらう間に、ワーリャ先生の案内で、私だけ入口の事務室へ立ち寄った。

ターニャについて書いた本を届けるためにである。

ところが、驚いたことに、事務室のガラス・ケースの中には、すでに手渡すべき本がきちんと収まっていて、大げさなほどの歓待を受けた。

ソ連解体後、ターニャに関心を持つ日本のライターの訪問は、よほどめすらしかったのだろう。

記念の立派なメダルをもらい一枚の写真を見せてもらった。

ターニャのいる集合写真で、隅に一九四一年のサインが記入されている。

初めて目にするもので、ロシアでもまだ末発表なのだそうだ。

一昔前に、第三五学校から寄贈されたのも集合写真だったが、三九年撮影のものだった。

よくとかした髪にヘアバンドをつけたターニャは一〇歳。

それしかないと思っていたら、三年後、なんと開戦時の写真である。

そのあとは戦慄の日々になってしまうわけだから、おそらく彼女の最後の面影かもしれない。

こららでは、半世紀以上も前に、こんなに自由な雰囲気でクラスの記念写真を写すのか、真ん中の女先生を囲んで、座ったり立ったりする男女生徒の二段目、左から二番目がターニャだという。

一二歳。少し娘らしくなって、ややぽってりした唇を結び、目は二年前のいたずらっぽさから、落ち着いた光を放っている。

ういういしい感じで、なかなかいい表情である。

「これ、とても貴重だと思います。ぜひ日本で紹介させてください。ついては、ちょっと拝借するわけにはいきませんか」

私は、メダルなんかよりも、写真の方に関心があった。

返事は、「ニエット」(だめ)だった。

一枚しかないものだから門外不出というのを、リーリャ先生が間に入ってくれて、明日までという約束で借用することにした。

ホテルに戻れば、同行の久保崎カメラマンに復写してもらえるからか。

一枚の写真を後生大事に抱えて、ピスカリョフ墓地を後にしたのだが、犬も歩けばなんとやらではないけれど、ああ、来てよかったと思う。

ふっと墓地の正面壁に刻まれた女性詩人オリガ・べルゴリッツの詩の一節が、頭をよぎった。

墓石の下に眠る人々のことを

だれ一人忘れまい

なに一つ忘れまい |

ぜひ、その通りであってばしいものだと思う。

top

****************************************

|