|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

五章 隠れ家を守った人たち

|

オットー氏* 1945年10月、オットー氏は

隠れ家の支援者たちと再会した。

左からミーフ、コーフバイス、オットー氏、クラーレル、エリー

|

ミープ一家とオットー氏 ミープ一家は家族同様なつきあいをした

|

アムステルダムに アンネの足跡を追いかけようという私たちのプログラムは、その大部分を消化した。

アムステル川の跳ね橋に近い並木道を歩きながら、高潔な理想の途上で、あえなく息を引きとったアンネの心中を思い、私はいつのまにか寡黙になっていた。

わが子たちも、黙って歩く。

そのうち、8ミリカメラを手にした中学生の息子が、ふと思い出したように、

「アンネは、最後の収容所で、小学校時代の親友に会ったんだってね」

「ああ、リースといってね、彼女は生きのびたんだよ」

「そのリースって子が、柵の向こうにいるアンネに、ビスケットの包みを投げてやったんだってね。

ほかの人に、みんな拾われちゃったらしいが……」

「よく覚えてるな。シュナーベルの本に、そんな話があった」

と、私は歩きながらうなずく。

「けど、自分だって生きるか死ぬかって時に、なけなしの食物を人にやるなんてこと、できるのかな。

アンネも、アウシュビッツで、そうしたっていうけど」

「うむ。普通じゃ考えられないが、世界と人類のために働きたいといったアンネなら、ありえたかもしれない。

できるかどうかじゃなくて、きっとそうしないではいられなかったのだろう。

そういう人間的な心のある人たちが、隠れ家のアンネらを、二十五ヵ月間も守りつづけたんだ」

「そっちも、命がけだったろうな」

「もちろん。ドイツ軍の占頷下、厳重な監視の目が光っている」

「おとうちゃん。毎日の食べ物、だれが隠れ家に運んでいたの?」

と、横合いから、けげんそうに声をはさんだのは、小学生の娘だ。

なるほど、私たちがこの目で見たアンネたちの隠れ家には、電気もつけば、ストーブもトイレも、台所もあって、洗面所もある。

洗濯も、たらいによる入浴も不可能ではなかったが、毎日の食糧ならびに日用品は、どうしていたのか?

私は、この疑問に答えなければならない。

実はそのために、事前に連絡をとって、アンネの短い生涯に切っても切れない親密な関係のあった人に、わが子ともども、これから会える約束になっている。

|

右から

コープハイス=オットー氏の商売上の友人

クラーレル=回転本柵を考えアンネたちを守る

エリー=トラフィース商会のタイピストとして勤務

ミープ=トラフィース商会勤務。ヘンク氏と結婚し、物心両面にわたって助ける

|

アンネたちの隠れ家を守った人たちは、間接的な援助者まで加えたら、おそらく相当数になるにちがいないが、直接的な関係でいえば、やはりかねてからオットー氏の事業の協力者だったコープバイス、クラーレルの両氏に、タイピストのエリー嬢、ミープさん、さらにミープさんの夫で、当時オランダの福祉局の役所勤務だったヘンク氏……ということになろう。

このうち、コープバイス、クラーレルの両氏は、アンネたちをかくまった重大事件を聞かれて、同時に逮捕された。

その際の、一つのエピソードがある。

コープバイス氏は、取調室の外のベンチで、たまたまオットー氏と隣り合わせた。

オットー氏が、これまでの迷惑だけでも並たいていのことではなかったのに、とんだ巻き添えを……と深く頭を下げた時、病気がちのコープバイス氏は弱々しく笑い、しかしきっぱりと答えたという。

「何を、そんな。ちっとも後悔なんかしていません。もし機会があったら、またやりますよ」

あんたのおかけで、ひどいことになったといいたいところが人間の本音だろうに、後悔はおろか、もう一度やってもいい、というのである。

コープバイス氏にとっては、こうなる運命も覚悟の上だったとはいえ、隠れ家を守った男たちの熱情と心意気とが、続々と胸に迫るではないか。

だからこそ両氏は、ゲシュタポの手から、二人の女性――エリー嬢と、ミープさんを守り抜くことができたのにちがいない。

この二人の女性こそ、実は隠れ家のアンネたちに食糧や日用品の差入れに当っていた張本人たちだった。

エリー嬢は、オットー氏がかって経営していた商社のタイピストとして勤務をつづけていたが、アンネより八歳ほど年上の、まだ二十歳を越えたばかり。

病気がちの父親をかかえ、婚約者がドイツに連れ去られるという悩みをかかえて、隠れ家の生活に悩むアンネと、よく気持がふれ合った。

隠れ家への日用品の補給にあたったエリー嬢を、アンネは精神的にも相当たよりにしていたと思われる。

しかし、もっとも困難な食糧の調達は、主としてミープさんの肩にかかっていた。

そして、彼女の分身として活動し、妻をはげましつづけたのは、結婚したばかりの夫ヘンク氏である。

一九三三年からオットー氏のもとで働くようになったミープさんは、オーストリア生まれ。

第一次大戦の敗北と混乱の中で、栄養不良児となり、ボランティアの手によってオランダに送られてきたという薄幸な生いたちを通じ、アムステルダムで大人になった。 |

ミープ夫妻と語り合う編者

|

この逆境が、何事にも屈することのない負けん気と、人の苦痛を分かち合う心情につながったのだろう。

ミープさんが選んだ男性、ヤング氏は、小柄な彼女と首一つ分もちがうほどの長身、温顔な役所づとめの青年だったが、実の名は、ヤン・ギースという。

「ヘンク」と、アンネが日記のなかでそう呼んでいるのは、彼が反ナチ・反戦地下組織のメンバーだったことを暗に知っていたからだろう。

彼の属する組織は、隠れ家の人たちをできるかぎり援護し、あるいは安全な場所への逃亡に協力することだった。

しかし、アンネたちが隠れ家にひそむ頃には、もう逃げ道などどこにもありはしなかったのだ。

ミープ夫妻が、アンネたち隠れ家の人たちを、物心両面から献身的に支えた理由が、これでうなずける。

心情は理解できるが、それを実践するのは、どれほど深刻な勇気と困難を伴ったことだろうか。

戦時中の極端な食糧不足を、ここで説明しているゆとりはないが、ドイツ軍の占領下、厳重な配給制度のもとで、自分の口に入れるものさえ容昜でないのに、非合法で八人分からの食糧確保は、想像を越えるものがある。

しかも、二日や三日のことではないのだ。

来る日も、来る日も、雨が降っても、風が吹いても。……

|

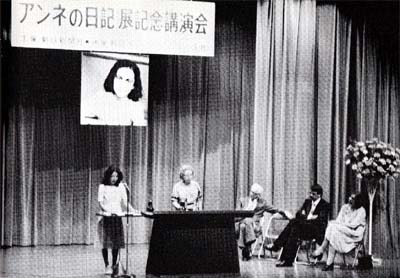

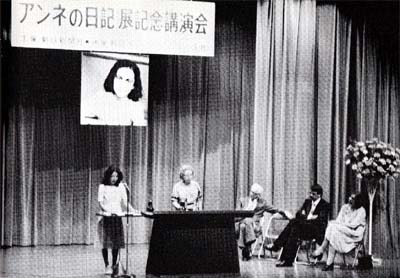

『アンネの日記』展記念講演*

1978年8月10日、朝日新聞社主催の『アンネの日記』展を記念して

来日し講演するミーブさんと、通訳の吉田寿美さん(左)。

ヘンク(ヤン)氏の顔も見える

|

寝巻き入れ 祖母の誕生祝いにアンネが贈った。

「おやすみなさい」とアンネが刺しゅうをしている

|

彼女が、もしこの任務を何日か怠れぱ、隠れ家の人々が餓死することもないとはいえない。

どんな空腹にあっても、八人からの人々は、一歩たりとも外に出られなかったのだから。

アンネは、この隠れ家の命綱ともいうべき人たちのことを、決して忘れなかった。

「ミープはまるで荷物運びのロバのように、いろいろなものを持って来てくれます。

ほとんど毎日のように、野菜を見つけたり、何かしら手に入れて、それを買物かごに詰め、自転車につけて……」(43・7・11)

「彼女は途中でSS(ナチス親衛隊)の自転車にぶつけられそうになり、腹だちまぎれに“このばか野郎”とどなってしまいました。

もしSSの本部へ連れて行かれたら、どんなことになったか……」(43・8・10)

「大変なことが起こりました。エリー家の者が、みんなジフテリアにかかって、エリーは六週間も私たちのところへ来られません。

寂しいのはもちろんのこと、食物や買物のことでとても不自由します」(43・11・17)

「ミープが“平和の一九四四年”と書いたきれいなクリスマス・ケーキを作り、エリーは戦前のような上等なおいしいビスケットを一ポンド持って来ました」(43・12・27)

「このご恩を、決して忘れてはなりません」(44・1・28)

「ヘンクは、一時にここへ来ることになっています。――ちょうど動物園の飼育係のようなものです。

今日の午後、彼は久しぶりに世間の話をしてくれました。私たち八人が彼のまわりを取り巻いている様子を想像して下さい。……

彼はのべつまなしに、熱心に耳を傾ける八人に、食糧のことはもちろん、私たちの尋ねるあらゆることについて早口で語りました」(44・3・15)

「今朝、私たちに野菜を売ってくれる八百屋さんに、ユダヤ人を二人家にかくまっていたというので逮捕されました。

このかわいそうなユダヤ人はどうなるかわかりません。

八百屋さんも気の毒です。……

朝食をぬきにして、昼食にはおかゆとパンだけ。……しかしそれでも、見つけられてつかまるよりはましです」(44・5・25)

多量の野菜を分けてくれる八百屋さんも、実はほかならぬアンネたちの協力者であり、支持者だったのだ。

狭いアパートに、この時点まで二人のユダヤ人をかくまい、何者かに密告されてともどもに逮捕されたというニュースは、隠れ家のアンネの耳に、また隠れ家に心を寄せる人たちの耳に、どう響いたことか。それを考えると、私の綯はふさがる。

八百屋さんは、毎日のように、たくさんの町菜を注文するミープ女史が、いくら野菜好きでも、夫婦だけでそんなに食べきれるものでないくらいのことは、はじめから知っていたのだ。

しかし 彼はその瞬間を決して口にしなかった。なぜなら、自分のところにも、余分な食糧を持ってかえらなければならない人間が、息をひそめていたのだから。

主食のパンにしても、同しことがいえる。

コープバイス氏のなじみのパン屋は、配給キップがなければ一片だって売ることのできないはずの貴重なパンの包みを、ただ黙って、そっと手渡してくれたという。パン屋の主人は、通りの角の八百屋さん同様に、買主の人柄を信じ、言葉はなくても、ほんの一瞬にかわした視線だけで、すべてを理解したのにちがいない。

ということは、まだオランダ国内のあちこちに、多くのユダヤ人がかくまわれていたことを実証するだろう。

しかし、その数は、人々の目に見えにくいところで、日増しに減っていった。

市民たちは知っていたのだ。

かくまわれていたユダヤ人ばかりでなく、かくまいつづけた影の英雄たちも 次々逮捕されていったからである。

同じ町の中には、そうした高い人間性を失わなかった人々のかわりに、心ならずもゲシュタポの手先になって、甘い汁にありつこうというスパイや密告者もいた。

すでに、SSの管轄下に置かれたオランダ秘密警察からは「ユダヤ人をかくまい、あるいは密出国させ、または身分証明書を偽造したりした者は、全財産を没収したほかに、政治犯収容所に入れられる」という布告が発表されていた。

そればかりではない。この布告に従って、ユダヤ人逮捕につながる確実な情報役供者には、賞金がついていた。

ユダヤ人一人に対して、七ギルダー五十五セント。

現在の為替レートだと、一ギルダーは約百円に相当するが、いまから四十年以上も昔の価値がどれほどのものであったかは、日本の場合を考えてみればおおよその想像がつく。

網の目のように張りめぐらされた管理・監視組織と、そのなかをボーフラのように泳ぎまわるスパイ・密告者たちによって、アムステルダムだけでも、一九四三年五月二十六日に三千人、六月二十日には五千七百人が逮捕された。逮捕者は、ユダヤ人ばかりではない。

そのユダヤ人に、なんらかの手を差しのべた布告の該当者もふくまれる。該当者は、もちろんユダヤ人と同罪である。

アンネらの隠れ家を支える人たちは、どんなに脅え、ひるんだことか。

「クラーレルさんは、あまりの責任の重さに疲れ果てて、口もきけないような時があります」

一九四四年五月二十六日づけで、アンネが日記にしたためた一行は、ずしんとした重みで読む者の胸に突きささる。しかし、彼らはくじけなかった。

平和な日まで隠れ家のアンネたちを守り通せなかったのはおしまれるが、おそろしい極限状態にもめげず、心の灯をともし続けた人たちだった。

その人たちは、いま、どこにどうしているのだろう。

戦後、オットー氏に再会することのできたクラーレル氏はカナダに、病気がちのコープバイス氏は引退したということだが、その後の消息はわからない。

隠れ家の住人で、ただ一人だけ生きてかえったオットー氏も、いまは匸く、アンネと仲の良かったエリーさんは、昨年五月に死んだ。

戦後四十年からの歳月は、第二次大戦下のかけがえのない証言者を、次々と奪っていく。

しかし、アムステルダムに、いま、私たちを迎えてくれる人がいる。

|

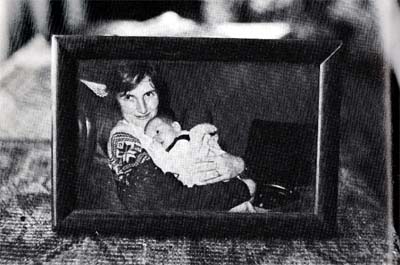

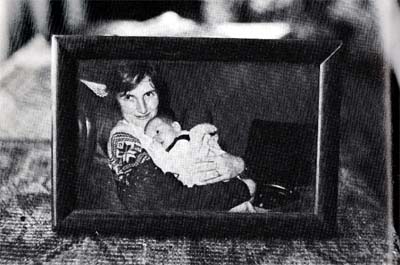

ミープ・ギースさん ヘンク(本名はヤン)・ギース氏

|

ミープ夫妻の居間に飾られたお孫さん

|

市の中心地、ダム広場から車を飛ばして、ほんの十五分ほど。

車は、いくつかの運河にかかる橋を越え、アムステルダムの西方、ボズドゥイン街の、閑静な住宅街の一隅にとまった。

ゆったりとボートの浮かぶ運河に近く、緑豊かななかに、古風ではあるが、いかにも趣のある棟つづきのアパー卜が、私たちの訪れる人の住居だった。

玄関ドアの呼鈴を押すと、ウエルカムといわんばかりに、ドアが自動的に開いて、娘は大喜びだ。

階段を上がっていった二階に、クリーム色のワンピース姿の金髪の女性が、にこやかに笑っている。

小柄だが、メガネごしのそのまなざしは理知的で、親しみよかいものがある。

「ミープさん、ですね」

私は、思わずさけんだ。

「ようこそ、いらっしゃいました。今日の日を、お待ちしてましたわよ。さあ、どうぞどうぞ」

と、室内に手まねきしてくださる人は、だれあろう、かってアンネたちのいた隠れ家に「荷物運びのロバのように」せっせと食糧を抱えこんだミープ・ギースさん、その人だった。

金髪にいささか白いものが交じったミープさんは、いま七十四歳、当時と変らず、心優しく、ふっくらと美しいレディである。

そのかたわらに、チェックのYシャツにダンディなネクタイ姿で立つ長身の、いかにも温厚な紳士は、アンネが尊敬してやまなかった“自由オランダ”の闘士、ヘンク(ヤン)氏だ。

老闘士は微笑し、私たち一人ひとりに、大きな手を差し出した。

かってアンネたちを支えたその手が、娘のおかっは頭をなでる。

「いくつ」

「十二歳です」

「モア・チルドレン!」

かわいい子と、ミープさんが、目を細くして笑った。

そうか、と私は急にアンネの年を思い出していた。

どしゃ降りの雨の日、小猫モールチェと別れを告げて、隠れ家生活に飛びこんだアンネは、十三歳。

わが娘とたいして変らなかったわけである。

ミープさんも、とっさに、そのことを連想したのかもしれない。

「朝、少し早めに事務所に出勤しますと、すぐ奥の隠れ冢をたずねるのが、私の日課でした。

みなさん、ごらんになったあの本棚の秘密の入口は、ある特別なサインで、内側から開くようになっていたのです。

その日その日の、ショッピング・リストをもらわねばなりません。

食糧のほか、日用品などで特に必要なものはないかとうかを聞くわけですけど、私がなかに入りますと、隠れ家の人たちはみな固唾を飲む感じで、何かいいニューースはないかと緊張していました。

声も出せず、目ばかり大きく見張って。

そんななかで、アンネだけは、いつも生き生きとはずんで、

「ハロー、ミセス・ミープ、みんな元気よ。あなたもね?」

と、笑顔で、聞いてくれるのです。

それで時々 エーディトに、はしたないとたしなめられることかおりましだけど、私はほっと胸をなでおろし、さあ、今日もがんばらなくちゃ……という気になるのです。

隠れ家のみんなが、いつもしょんばりとふさぎこんでいたら、私だって、やはり不安になりますものね。

だって、みなさん。アンネは早乙女愛ちゃんより二年しか上でないのに、来る日も来る日も、世間から完全に隔離されているんですから、それも一寸先のことはわからないんですから、本当は明るい笑顔なんか出来るはずはないのです。

あの冷静なマルゴットだって、ふさぎこんでいる時がよくありました。

マルゴットも本当にいい子で、隠れ家の人たちのめんどうをよく見ていましたが、バイタリティーという点では、妹のアンネのほうが勝っていたように思います。

彼女は最後まで希望を捨てることなく、生きることの力を自分の胸にたしかめ、少々にぎやかでおしゃまでしたが、隠れ家の暗い生活に、オレンジ色の灯をともしつづけたのだと思います。

たとえ、隠れ家の外にはいましても、私たちだって、明日の生命のわからないような、暗い日々でした。

ですからね、あるいは私のばうが、アンネにはげまされていたのかもしれませんよ……」

アンネの思い出を語る時、胸によみがえってくるものを抑えきれず、小刻みに声をふるわせるミープさんだった。

アンネから逆にはげまされていた、とミープさんはひかえめにいうが、しかし、「荷物運びのロバさん」が果たした役割は、あまりにも重大だったと思う。

たとえば、休日の一日、雨など降ってたまたまわが家の一同が家にいたとすると、朝昼晩と、食事作りと後かたづけにのみ追われるような気がする。

五人家族の一日分の食糧は、もしテーブルに並べてみたとしたら、大変な物量である。

それが、さらに三人追加して、八人。

しかも、一日や二日のことではない。二十五ヵ月間もだ。

ごく常識的にいって、一トンの穀物は、年間に六、七人を扶養するといわれる。

八人からの人たちが二十五ヵ月間となれば、ミープさんが主になって、せっせと艤のように隠れ家にかかえこんだヤミの食糧は、ざっと三トン近くにもなる。

気が遠くなるような物量である。

その途方もないエネルギーの、よりどころとなったものは何か。

|

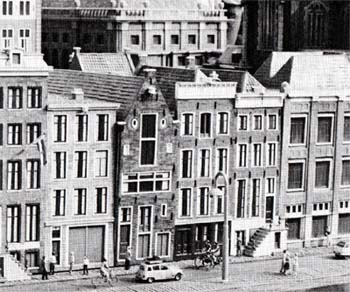

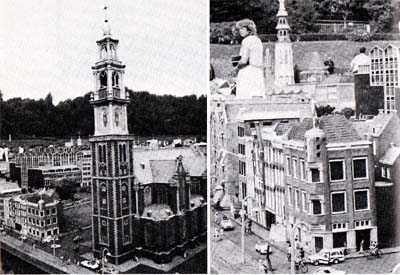

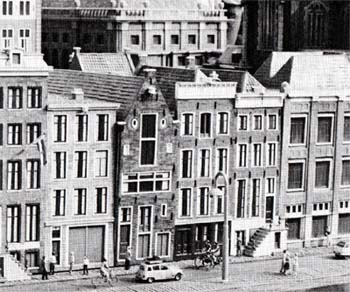

ミニチュアの隠れ家ビルの前を、二台の小人人形自転車が行く

|

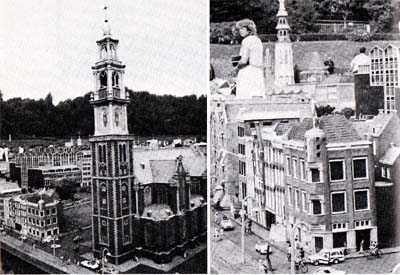

マロードダムのミニチュアの町 西教会と隠れ家ビルがある。

みな精巧な小型模型である

|

「そんなこと……」

と、ミープさんは、急に顔を赤らめ、恥ずかしそうに手を振って、

「人間として、当然のことで、とりたてていうべきものじゃありません。

だって、きのうまで同じ事務所で仲良く働き、あるいは親しい隣人なんですものね。

その人たちが、ユダヤ人ということ以外に何一つ悪事をはたらいてないことは、私たち、誰よりもよく知ってましたから」

「でも……」

と、私の口から、つい一言が洩れた。

「密告者やスパイがあちこちにいたのですが、もし発覚した場合には」

「ええ。そりゃ今にして思えば、ずいぶん危険なことだったとは思うけれど、あの時は、毎日が無我夢中でしたのよ」

「私たちは」

と、横にすわった彼氏が、もの静かな口調できり出した。

「家内もそうですが、特に私の場合、アンネ一家のみならず、危険の迫った他の人たちをも援助しなければならない立場にありましたが、なに、戦場で銃を手に敵とたたかう兵士にくらべれば、大したことじゃありません。

困った人がいれば助けるのは当り前で、深く考えるよりも行動するほうが先でしたよ」

「しかし、なかなか考えられないことです」

「アンネとちがって、私たちは自由の身でしたから…」

と、ミープさんがつづけ、

「私どもの家の前で、ユダヤ人のおばあさんが、つかまったことがあります。

ゲシュタポが、ちょっと目を離した隙に家の中に引っぱりこむことはできましたが、そうしたら、私も一緒につかまるでしょう。

隠れ家の人たちのめんどうは見れなくなりますものね。心からおわびして……。つらいことでした」

「そう。毎日、気持ばかりがせいて、自分を納得させるようなことは、何もできませんでした」

と、老闘士は、しんみりとした口調で語った。

ソファに並んで腰かけたわが子が、神妙な顔でうなずく。

大したことはできなかったという夫妻の謙虚な発言だったが、しかし、と私は考える。

はたして同じ状況下に置かれた時、どれだけの人が同じ行動を成し得るだろうか。

夫婦は、アンネたちが隠れ家にひそむ前年に結ばれ、その新婚生活もまだ一年になっていなかったのだ。

いわけ新婚ホヤホヤで、やがて生まれてくる赤子のことを思えば、普通だったら他をかえりみるゆとりなどなかっただろう。

できることなら、危ないところには近よらず、目を耳をふさぎ、口も閉じて、わが家の安全に執着するのが人間の常ではないか。

にもかかわらず夫妻は、生死にかかかる危険を承知の上で、ユダヤ人をかくまうナチスへの抵抗者になったのだ。

ほんの紙一重の差で、逮捕を逃れることができたというものの、その死をも恐れぬ勇気に圧倒される。

夫妻にとっては、アンネやマルゴットは、わが子としか考えられなかったのだろう。

夫妻の結婚式場に向かうオットー氏と、アンネたち一同の一枚の写真がある。

大きなつばのある帽子をかぶったアンネは、二人の結婚式をよほど心待ちにしていたのか、冴えた明るい顔で笑っている。

この笑顔は、そのまま夫妻の心にも生き続けていたにちがいない。

その笑顔を絶やすまいと思う愛が、真紅の炎となって、まだ若い日の夫妻をつき動かしたのではないか。

おまけに、夫妻はさらに大きな貢献をした。

隠れ家生活がついに発覚し、アンネたち八人が連れ去られた後の部屋に入った二人は、床に散乱している日記帳や、ノート、紙片類を発見した。

見覚えのあるアンネ愛用の日記である。

「いつか、隠れ家をたずねましたら、窓ぎわの小さな机に向かって、アンネが日記帳に何か書いていました。

ところが、部屋は昼間でも厚手の力−テンで閉ざされていましたから、とても薄暗いのです。

“あら、目が悪くなるわよ”

カーテンの裾を少し持ち上げて、ドアにはさみましたら、アンネは気まずそうに笑ってその日記を両手でかくしました。

“未来の犬傑作かな”

“もちろんよ”

と、肩をすくめていいます。

ところが、隠れ家の人たちは、アンネにいろいろ書かれるのと、彼女のゆずらぬ自己主張に閉口していました。

それでいつも大人たちの批判の的になってましたが、でもね、彼女の内面には、謙虚で素直なもう一人のアンネがいて、いつも深く自己反省をしていました。

日記は、アンネの青春の教科書でもあったのです。

また、書くことにより、閉ざされた外の世界に向かって平和な未来の夢を語り続けたのですよ」

ミープさんは、隠れ家の床で持主を失った赤いチェック模様の日記帳を拾った。

ノート類や紙片も、ひとまとめにして自分のデスクにしまい、誰にも見られないように鍵をかけた。

いずれアンネが戻って来た時、ほうらね、と手渡すつもりで。……

ところが、戦後生きてかえってきたのは、オットー氏一人だけだった。

アンネの死を確認した時、ミープさんは、大切に保管しておいた日記類を、オットー氏に贈った。

もしミープさんがいなければ、『アンネの日記』が、世に出ることはなかったのである。

それからミープさんは、大きなゼスチュアで坐っていた長椅子組の一同を立たせた。

私が、最後に何かアンネの形見の品はないかとたずねた時である。

「特別に、みなさんにお見せしましょうね。これは、私たちの最高のシークレットです」

なんのために立だされたのかと思ったら、長椅子の腰かけ部分を持ち上げたところが、そっくり収納庫になっていて、彼女はそこから一封の包みを慎重に取出した。

みな、包みのなかから現われたものに注目した。

一つは、アンネ自身の化粧用ケープに靴入袋。

靴の形をした布製の袋の上部には、アンネの手になる赤糸の刺繍で「A・F」と、かわいらしいイニシャルが入っている。

隠れ家生活では、こういうものも作らなければならなかったのか。

どちらも、一同が逮捕された直後の隠れ家で、ミープさんが先の日記帳ともども拾得したのを、今日まで保存したのだという。

二つめは紙片で、これは隠れ家からの、ある日のショッピング・リストだそうだ。

ファン・ダーン氏の筆によるものだそうでレバー、ソーセージなどこれだけは緊急に必要だという鉛筆メモである。

もちろん、最低ぎりぎりの注文だったにちがいないが、肉店で金を出せば自由に入手できるというものではない。

ほとんど毎日のようにリストを出すほうも、受けとるほうも、どんなにせつなかったことかと思う。

リストの内容を正確に訳してもらっているうち、ミープさんは、アンネの形見の化粧用ケープを取って、ふわりと自分の肩に回した。

「これは、あの日から、まだ一度も洗ったことはありません。

洗濯しますとね、ほら、あの子の面影がそれだけ薄れるように思いましてね……」

と、小さな声でつぶやくようにいう。

薄桃色のケープには、たしかに、四十年からの歳月を偲ばせる染み跡がうっすらとにじんでいる。

「ミープさん、ちょっと、こちらを」

カメラマン氏が、レンズ越しに声をかけたが、ミープさんは容易にふり向かなかった。

手前に坐った私の側から、その横顔がちらとうかがえたが、彼女は頬をふるかけて、嗚咽(おえつ)しているのだ。

「何もかも、つい昨日の出来事のようです。

青白い顔に、思いやりのある目の澄んだアンネ……。

忘れることはできませんよ」

七十八歳のヘンクさんこと、ヤン・ギース氏は、そういって、遠く過ぎ去った日を偲び、窓の外に向けた目を細めるのだった。

私たちの一行は、三人のわが子を先頭に、笑顔の夫妻と固い握手をかわして別れた。

アパートを出て、振り返ると、二階の窓ガラス越しに、手を振っている夫妻が見えた。

「ミープさん、さようなら!」

「おじさん、ごきげんよう!」

「いつまでも、いつまでも、お元気で!」

みな、口々にさけんだ。

私たちは歩きながら、何度も何度も振り返り、ガラス窓の夫妻の姿が見えなくなるまで、手を振り続けた。

夫妻がアンネの面影を永遠に忘れられないように、私もまた、ミープ夫妻の美しい笑顔を決して忘れることはないだろう。 |

ミープ夫妻を囲んで

左から、輝君、民君、直枝さん、ヘンク(ヤン)氏、

愛ちゃん、ミープさん、編者

|

top

****************************************

|