|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

三章 隠れ家生活七六一日間

|

1942年7月6日、隠れ家へ

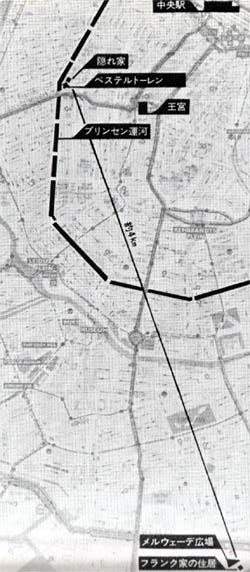

アムステルダムのメルウェーデ広場からプリンセン堀へ

|

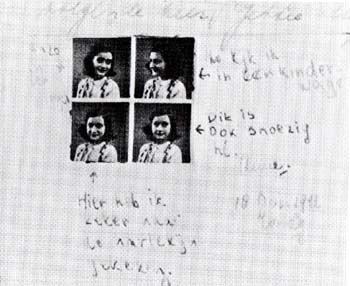

最初の日記の一部*

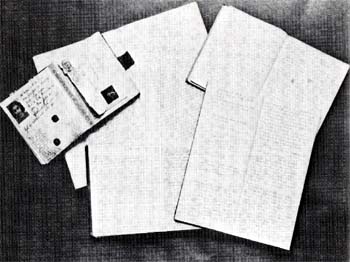

日記帳やノート*

|

|

|

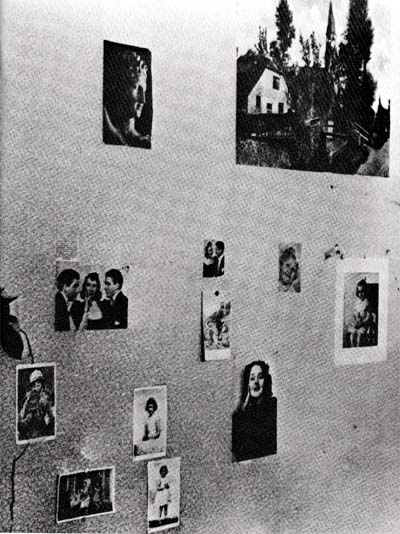

アンネの部屋の壁* 壁には写真やブロマイドが貼られ、“銀盤の女王”ノニア・へニー、

英国のエリザベス王女(現・国王)、女優ディアナ・タービンらが見える |

一九四一一年七月六日は、どしゃ降りの雨だった。

しかし、この悪天候は、もしかすると神の、アンネ一家へのささやかなはなむけだったかもしれない。

雨は、ゲシュタポや周囲の目をしりぞけてくれる。

朝七時過ぎ、まず姉のマルゴットが、通学鞄に日用品をぎっしり詰めて、学校へいつものように行くように、さりげなく出発。

次いでアンネの番だが、実はアンネもマルゴットも、「まるで北極へでも行くように」ぎっしりと着込んでいたのだった。

「私は下着を二つ着て、パンティーを三つはいた上にドレスを着て、その上にスカートをはき、ジャケツと夏のコートを着て、二足の靴下の上に編上靴をはき、毛糸の帽子をがぶり、スカーフを首に巻き……」(42・7・8)

といった具合である。

トランクや、スーツケースにいろいろ入れていけばよさそうなものだが、ユダヤ人の場合、人日につく姿は危険そのもので、極力さけなければならなかった。

七時半、一家は家のドアを閉め、室内には小猫のモールチェが、一ポンドの肉とともに残された。

アンネは、モールチェにそっと別れを告げる。

まさか、これが小描とわが家との、永遠の決別になろうとはつゆ知らずよ……

メルウェデ・プライン三七番地の、アンネ一家の住居の前に私は立った。

四階に屋根裏つきの近代的なアパートである。

オランダ風のしゃれたテラスがついていて、とても戦後四十年からを経過した建物とは思えない。

歩道の左右から三段ばかり上がるところに古風な手すりつきの踊り場があって、そこから階段がアパートの二階へと伸びている。

アンネ一家が住んでいたのは、37の標示のある二階だが、テラスに真紅のバラの花が息づいていた。

もちろんいまは、どなたかの住居になっている。

小猫のモールチェも、とっくにアンネたちのところへ行ってしまったはずである。

メルウニデ広場のこの家から、オットー氏の事務所兼倉庫だったプリレモン堀の隠れ家まで、ざっと四キロ。

あたりの様子をうかがいつつ、建物の陰から陰へと、雨に濡れながら小走りに行く十三歳のアンネと、その両親たちの着ぶくれした姿や、張りつめた横顔が目に浮かぶようである。

いくら緯度の高いオランダとはいえ、真夏のまっさかりに、身体じゅう汗みどろになったことだろう。

アッネー家が隠れ家入りを決断した日は、実は予定より十日ほど早かった。

それは、前日の七月五日に、ベステルボルダ収容所へ出頭せよというマルゴットあての通達が郵送されてきて、もはや一刻の猶予もなくなったのだった。

出頭命令にさからってぐずぐずしていれば、今日明日のうちにも、ゲシュタポがドアをたたいて踏みこんでくることが考えられる。

どしゃ降りの雨の七月六日に隠れ家生活に入った人々は、最初はアンネー家の四人だけだった。

一週間遅れて、この人数は七人になる。

オットー氏の商社に密接な関係のありたファン・ダーン氏が、その夫人、一人息子のぺーターとともに、運命を共にすることになったからである。

さらにまた四ヵ月ほど過ぎて、歯科医のデュッセル氏が入居することになり、隠れ家の住人は倍増して八人になる。

それと、猫一匹。ペーターが愛用の自転車とともに抱えこんだオス猫のモッシである。

隠れ家生活は、アンネたちが入居した日より約二年一ヵ月=七六一日続くことになる。

隠れ家を守り支えた人たちは、かってオットー氏の事業に協力したコープバイス氏、クラーレル氏の二人の男性で、オットー氏から引きついた商社の維持のために隠れ家ビル二階の事務所に日勤していたが、ほかにミープ、エリーの二人の女性事務員。また別に事業を持っていたが、ミープさんの夫ヘンク氏も加えなければならない。

この人たちの勇気ある行動については後の章にゆずるとして、隠れ家生活に入ったアンネは、そのせつない思いを、ひそやかに日記帳に書きつらね始めた。

赤いチェックの模様のついたかわいらしい日記帳は、隠れ家に入る二十日ほど前、一三歳の誕生日に、アンネが父から贈られたものだった。

その日記は、私たちがよくやるありふれた書きかたとちがって、最初の一週間ばかりを除き、その日その日の書き出しが、「キティ様」 と、手紙のように、呼びかけるところから始まる。

「私は長い間待っていたお友だちを、自分の心の中で理想的な人として描いておきたいので、ひとのように、あまりあけすけなことを日記に書きたくありませんが、この日記帳を心の友にしようと思います。

そして、このお友だちをキティと呼びます」

一九四二年六日二十日のくだりに、アンネはそう書きとめているから、仮空の友キティは、彼女の心の友と見てよいだろう。

その友に向かって、誰にも打ちあけることのできない思いのたけを、ありのまま告白することになる。

将来、ジャーナリストになるのが夢だったアンネは、いつの日か自分の書いたものが日の目を見ることもあるかも知れないと考えていた。

戦後何年かしてから、自分たちが隠れ家でどのような生活をしていたか、そして隠れ家でのロマンスもふくめて出版されたら、どんなに愉快かと少々得意気に書き、ひそかに『隠れ家』という題名まで連想したりする。

アンネは、日記のほかにも、数多くのメルメンを綴り、詩・エッセイも残した。

一通り目を通すだけでも大変な量で、わずか十五歳までの恐怖と孤独の二年間で、どうしてこんなにたっぶりと内容豊かに書けたものか、と驚くばかりである。

アンネにとっては、自分の生活を見つめて書くということが、唯一の心の支えであったかもしれない。

もし、このよりどころが彼女になかったとしたら、二十五ヵ月間に及ぶ異常な隠れ家生活は、ただ極限状態に耐えるという意味だけしかなくなる。

次々と襲ってくる様々な危機の前に、遊びたいさかりの少女は恐れおののき、あるいは萎縮(いしゅく)し、ふさぎこみ、この生活にあってはならぬ心身の病気になったかもしれない。

いつも人に逆らうことなく柔順そのもののマルゴットでさえ、口数も不足して、意気消沈している時が何度かあったというのだから。

耐えるだけなら、普通の生活とはちがうみじめさが、その人をとりこにするだろう。

ところが、アンネは、この異常な生活を一つの冒険と考えていた。

冒険は、みずから積極的にいどんでいくものである。

未知の世界に横たわる危機を恐れて尻込みする者には、新たな発見と創造は得られない。

アンネは、だれよりもしなやかな強靭さを持つ少女だった。

一つの問題にぶつかるたびごとに、ふさぎこむことなくペンを手にし、ノートを前にして書いた。

書きながら、その問題に対するところの考え方を深めたのだろう。

書きながら考え、考えながらまた書くというひたむきな日々の積みかさねと、隠れ家に共に生きる人、その隠れ家を守る人との奥深い心の触れ合いから、普通ではおよそ考えられない精神的成長がもたらされたのではないのか。

しかし、すべての目を遮断しての隠れ家住まいは、冒険とはいえ、死の恐怖と隣合わせの危機の連続たった。

そのすべてをここに紹介しているゆとりはないが、事務所に働く人たちが帰宅した後など、道路に面した三階の窓から、厚手のカーテン越しに、ちらとでも運河沿いの並木道を見ればわかる。

「外の様子は言葉では言い表わせません。

夜となく昼となく、かわいそうなユダヤ人が、リュックサック一つにわずかばかりのお金を持つただけで、ひき立てられていきます。

途中で、こうした持物さえ奪われます。男、女、子供は別々にされ、家族は生木を裂ぐように別れ別れにされて……」(43・1・13)

その時、アンネはおそらく、はっと火のような息を飲みこんで、カーテンの隙間から目をそらしたことだろう。

アンネだって、ほかならぬそのかわいそうなユダヤ人のひとり。

壁一つへだてて、いまのところは家族一同、知人とともに無事でいるか、生木をひき裂くような別離が、次の瞬間にもやってくる可能性はある。

ないという保障はない。その危機を一日でも先に持ち越すためには、細心の注意が必要なのだった。

まず、音。日中は、隠れ家の一階倉庫に出入りする者のために、時計の針が八時半になった途端から、ひとたらしの水を出すのもひかえねばならなかったし、もちろんトイレに入ることもできなかった。

みしみしときしむ床の足音でさえも、警戒しなければならない。

従って、一同は四階のファン・ダーン一家の寝室兼居間にこもって、ただ黙って坐っているだけだった。

時計の針が、夕方の五時になるまでは。……

それも、一同がみな申し合わせたように健康ならよかった。

風邪を引いても、咳をする自由はない。

小学二、三年生頃、痼気がちでよく学校を休んだアンネは、気が張っていたせいか、隠れ家生活では思ったより丈夫だった。

しかし一度だけ、風邪を引いたことがある。

毛布の中にくるまってけんめいに咳をこらえ、むずがゆい喉を、とっておきの蜂蜜でうるおす以外になかった。

オットー氏もまた発熱し、身体中に赤い発疹が出て、もしかしてハシ力かとアンネが心配した日もあったが、たとえ、どのような急病になろうとも、ここだけは咳はおろか、くしゃみ一つできず、医者か来てくれようはずはない。

医者を呼ぶことができないのだから。

だれか、急性の盲腸にでもなったら………と考えただけでも、ぞっとする。

隠れ家は、建物の階下ならびに周囲から、人の気配をちらっとでも感づかれたら最後だった。

だから窓はあっても、四季を通じて閉め切ったまま。密封状態の狭い室内は、夏の炎天下にどれほどの熱気になったことだろうか。

クーラー、冷蔵庫の類(たぐい)はないのだから、いつかくのバターもたちまち溶けだし、貴重なパンも乾いてカビが生え、牛乳はすぐねばねばになる。

窒息しそうになって腐った牛乳を捨てる自由はあっただろうが、かわりの品は、そう簡単にやってくるはずはないのだ。

二年余の間には、停電の夜もあれば、トイレが使用できぬ日もあった。

停電の夜は、窓に板を打ちつけた室内でローソクをともせばよかったが、下水がつまったのでは、トイレの水は流せない。

市の衛生局から修理人夫がくるまでは、トイレの汚物は、一時的に容器に入れることになる。

階下の倉庫の人たちが帰宅した後に、下のトイレにまで、たまった汚物を捨てにいく。

また、隠れ家つきのノッポビルを、夜間は無人だろうとねらいをつけて、何度か泥棒が侵入したこともある。

事務室や屋根裏に貯蔵してある食糧を盗まれるたび、アンネたちは、息もつけぬ時を過した。

どんな貴重品を盗まれても、一声も出せないし、警察に届けるわけにいかない。

隠れ冢が、警察官にばれてしまう。泥棒よりも、そっちのほうが恐ろしいのだ。

しかし、泥棒が無人のはずのノッポビルに人の気配を感じて、ゲシュタポへの密告者になる場合も考えなければならなかった。

味をしめた泥棒が、再び踏みこんできても、手出しは出来ず、照明を消した暗闇にじっと息をひそめている以外にない。

泥棒の後に、ピーポ、ピーポ……の、あの音がやってきたとしたら、どうするか。

ともかく、一冬は無事に越えた。

一九四三年の春が過ぎて、外部から完全に隔離された異常な生活が十ヵ月を過ぎる頃、隠れ家はまたまた次の危機に直面しなければならなかった。

今度は連日連夜にわたって、空襲警報のサイレンが鳴り始めたのだ。占領下のドイツ軍基地の爆撃に、イギリス軍機が来襲する。

連合軍の機影を厚手の力ーテンの隙間越しに見るのは、隠れ家の人々にとって、まことに複雑な気持だったろう。

爆撃はドイツ軍の戦力消耗につながるのは確かだが、オランダの町は破壊されるし、いつ、とばっちりを受けないともかぎらない。

高射砲がドカドカと鳴り、ドイツ側の迎撃機も舞い上がる。

高射砲が鳴るたびに、一本足で立ったような古いノッポビルは激しく列車のように震動し、あちこちに投下されるな弾の響きに、アンネたちは震え上がった。

こんな時、室内にまごまごしている市民は、だれもいない。

みな、警報のサイレンと同時に地下室か、地下の防空壕に駆けこんだはずである。 ゛

一九四三年五月一日、メーデーの日の日記では、アンネは、昨夜の空襲のあまりのすさまじさに、“避難用鞄”に自分の大切なものを詰めて、さあとばかりに四回も手にしたと書いている。

「一体、どこへ逃げるつもり?」

と、母に問いかけられて、へなへなと腰を落とした。

どのような事態になるうとも、隠れ家の人々には、逃げる場所はないのだった。一歩でも外に出れば、空襲と同じ危険が待ち受けている。

アンネもそれを知らないではなかったが、何かにすがっていたい気持が、“避難用鞄”を抱きしめる結果になったのではないかと思う。

何がこわいといって、たとえ頬焼といえども、火災は最悪の事態だった。空襲、失火の区別なく、隠れ家がなくなってしまえば、殼を失ったヤドカリと同じではないか。

まだある。ドイツ軍の洪水作戦である。

イギリス軍がもし上陸を決行するような場合、ドイツ軍は必要に応じて、すべての水門を開き、オランダを水没させる用意がある、という警告だった。

全人口の約六割が、水位以下に住んでいるオランダ国民にとって、至るところにある水門こそ生命線である。

隠れ家は倉庫ビルの二〜四階部分だから、まさかそこまで浸水することはあるまいが、三百年からを経過した老朽家屋は、浸水一メートルで土台が崩れてしまうことだろう。

どうしたらよいのか。

当初アンネが心ひそかに考えたスリルある冒険も、次々と目の前にやってくる難問をひかえ、しかも食事といえば、パンがゆとか、茶碗一杯きりのおかゆに、まるで浸水を始めたノッポビルのように揺らぎ始めるのだった。

それでも、アンネの澄んだ目は、常に人間的に問題の本質をとらえずにはおかない。

一九四四年五月三日の日記に、彼女はいつになくきびしい文体で、

「戦争が何の役に立つのだろう? なぜ人間は仲よく平和に暮らせないのだろう?」

と、現代にまでつながる疑問を投げかけ、次のように書きとめた。

「人間は復興用に組立式の家を発明する一方において、どうして飛行機や戦車を大きくしようと努力するのでしょう?

毎日、戦争のために何百万というお金を使いながら、どうして医療施設や、芸術家や、貧しい人のために使うお金が一文もないのでしょうか?

世界には食物があまって、腐らしているところがあるのに、どうして餓死しなければ、ならない人がいるのでしょうか?」

top

****************************************

|