|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

四章 隠れ家から収容所へ

|

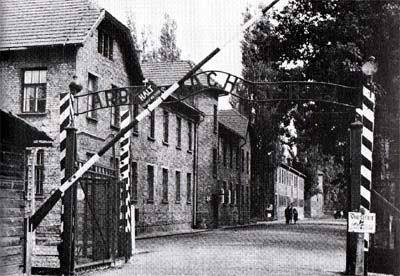

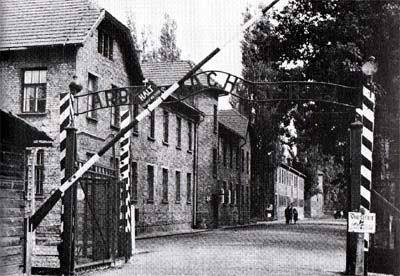

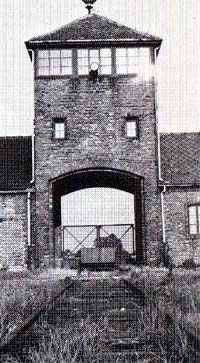

アウシュビッツ強制収容所正門

“労働は自由への道”と鉄扉にかかげられている

アンネがそのとぎすまされた感性で、極限状態にめげないみずみずしい思有期を綴った日記は、一九四五年八月一日をもって、ぷつんと途切れて終了する。

それから三日後、何者かの密告によって、隠れ家生活はついにピリオドを打つたからである。

ピストルを手にした制服姿のゲシュタポなど五人の男たちが、ドカドカと回転本棚の奥に踏みこんできたのは、八月四日の午前十時過ぎのこと。

オットー氏の回想記(『アンネの日記展』)によれば、氏はその時、屋根裏部屋に一つ机をはさんでぺーターと向かい合い、学校へ行くことのできないペーターに、いつものように勉強を教えていたという。なんの教科か、なぜそこにアンネがいなかったのかはわからない。 |

|

突然、階下に響く男たちの荒々しい喊声に、ペーターがぎょっと息を呑み、その眼に恐怖が走ったのを、オットー氏はよく記憶にとどめている。

と、たちまち、ピストルを持った男が、屋根裏の梯子階段を駆け登ってきた。

両手を上げた二人が、ピストルを背に階下へ降りると、そこに、アンネをふくむ六人からの人たちが、壁を背にホールド・アップの姿勢で立たされていた。

ゲシュタポは、手回りの品物を早くまとめろ、と命令した。

宝石や貴金属の類(たぐい)は、この時点で没収されたが、彼らはそれらの手土産を持っていくのに鞄を必要とした。

非常用持出しの“避難鞄”が、一人の男の目についた。なかには、アンネの赤いチェック模様の日記帳と、ノートなどが束になって入っていた。

子供の学習ノートとでもにらんだのだろう。その中味はあっさり床にぶちまけられて、かわりに略奪品が詰めこまれた。

それから一同は引き立てられて、囚人護送車に乗せられ、国立劇場近くのゲシュタポ本部ヘと連行されている。

ここで一同は、十人になっていた。

隠れ冢の人々を援助しつづけた事務所のコープバイス、クラーレル両氏も、ユダヤ人をかくまったかとによる連帯責任を聞かれたからである。

しかし、両氏はゲシュタポのきびしい尋問(じんもん)に対して、隠れ家の“陰謀”に関係したのは、自分たちだけだったと強く主張した。

事務室には、ミープ、エリーの二人の女性がいるが、まさか彼女たちにまでこの深刻な責任を負わせるわけにはいかなかった、と。

そういわれると、そもそも女性を蔑視していたゲシュタポも、うなずかないわけにはいかなかった。

こうして、両氏はすべての責任を自分たちでかぶり、二人の女性を守り通した。

コープバイス、クラーレル両氏とも、捕われの身となったが、奇蹟的に生きて戦後を迎えることができたのは幸運だった。

では、アンネは、どうなっただろう。

数日後、アンネたち一同は、ゲシュタポ本部の監房から、列車に乗せられ、オランダ北部ドレンデ州にあるベステルボルブ収容所へ移された。

列車は、同じ運命をたどる人たちでいっぱいだった。

“ユダヤ人狩り”で逮捕された人々が、こん何もいようとは、アンネも意外だったことだろう。

この時点まで、あちこちの隠れ家にひそんでいた人々は、決してアンネたちだけではなかったのだ。

ベステルボルダ収容所で、オットー氏は、再び家族と再会した。

もちろん収容棟は別で、昼間の強制労働はきつかったが、夕方の六時以後はみな自由に顔を合わせることができたという。

「ちょっと奇妙に聞こえるかも知れないが、新しい捕われの生活は、プリレモン堀の隠れ家生活よりは我慢しやすかった。

天候はよし、アンネとマルゴットは同じ年頃の子供たちと一緒に暮すことができた。

米英軍がパリの先まで進撃したというニュースを聞いて、ここにいるうちに、救出される日がくるだううという気がしてきた」

と、オットー氏は回想記に述懐している。

捕われの身となって、ほっとしたという感じがうかがえるが、それは逆にいえば、隠れ家の生活がどんなに息苦しく、たえまのない緊張と不安、恐怖とにさいなまれつづけた日々であったかを物語っている。

アンネもまた、やっと太陽の光の下で、思いきり新鮮な空気を吸い、同年齢の友とも語り合うことができたのだった。

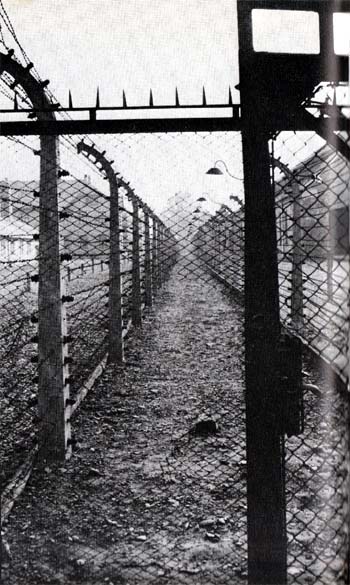

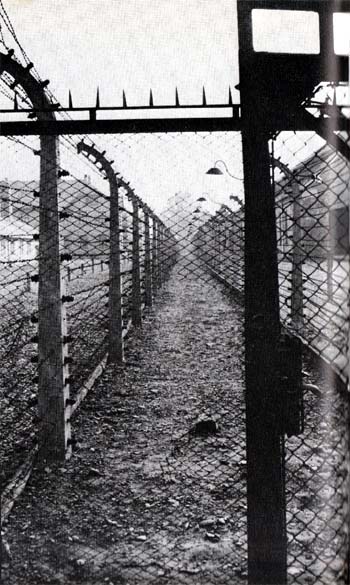

といっても、それは、有刺鉄線の中での、ほんの束の間の、かぎられた自由でしかなかったが。……

一ヵ月もしないうち、収容所のすべてのユダヤ人に、移動命令が下った。行先は知らされなかったが、国外であることは確かで、しかもオランダを基点にして東へ向かうという。

もよりの駅には、家畜用貨車を長々とつらねた機関車が、不気味な黒煙を吐きながら待機していた。

貨車には一両当り七十人から百人近い人たちが、ラッシュ並みの状態で密閉された。鉄の引戸には、外部から錠がかけられた。

人々は、ほとんど直立したまま、かがむゆとりさえもなく、換気用の鉄格子つき小窓が、手の届かぬ高いところに一ヵ所あるだけで、トイレもなかった。

やがて、不吉な警笛が。……

アンネたち千人からのユダヤ人を詰めこみ、さながら生身の缶詰を数珠つなぎにしたような鉄道貨車が、ペステルボルダに近い小さな駅から出発したのは、短い夏の日も傾き始めた九月三日のことてある。

私たちは、アムステルダム市内の東側にあるユダヤ人犠牲者のモニュメントに足を向けた。

プランクーダ通りといい、いわけオフィス街ともいうべき大通り沿いに、古いゴシック調の建物があって、そのアーチをくぐった小空間が緑の芝生になっていた。

私は、ベレー帽を取った。

現地通訳さんの話だと、ここはかっての国立劇場跡だという。ドイツ占領軍は、劇揚を暫定的な収容所として、こには特に十五歳以下のユダヤ人の子供たちが一時的に収容され、やがて、ポーランドのガス室つき強制収容所へと送りこまれたのだそうだ。

赤レンガの劇場らしい壁面が崩れかけたままの形で左右に残された中央部に、ニレの巨木を背にして、かなりの高さの記念碑が立っている。

紫色の大理石を組んでいった、美しいモニュメントだ。

一九四〇〜一九四五年の、不幸な時代の西暦がしるされ、「ここから、彼らは召された……」の文字が、心に剌さる。

子供たちだけのというのが、なんとも痛ましくてやりきれない。

彼らは、親、兄姉たちから無理矢理引き裂かれ、ここをステップにして、二度と再び生きて帰ることのできぬ世界へ送りこまれていったのだ。

十五歳のアンネが、一時的にせよ、ここに連行されたかどうかはわからない。

ただ、劇場に閉じこめられていた大勢の子供たちと、同じ運命をたどったことだけは確実である。

アンネやマルゴットたちを家畜並みに詰めこんだ列車は、夜昼休みなくヨーロッパ大陸を走り続けた。

三日間連続六十時間を費やして、たどりついたところは、ポーランドも国境に近いアウシュビッツ。

アウシュビッツ。……

別名を、ナチス最大の死の収容所、ホロコースト(大量虐殺)の絶滅センターという。

「人類の文明の歴史が開けて以来、初めて火葬場つきの完備した死の収容所が、一つの近代国家の手で作られたのである」

と、きわめて象徴的にアウシュビッツを表現したのはフリードマンだったが、ここではヨーロッパ全体から移送されてきた人々のほんの一部分を労働力として残したほかは、あらかた毒ガスで殺害した。

旅の疲れをジャワー室でどうぞ、というあくどい口実のもとに、ガス室へ送りこんだのだった。

鉄道貨車による立ちずくめの旅程を、ほとんど垂れ流しの状態できた人々は、シャワー室への異論があろうはずがない。

一回あたり二千人からを詰めこんだコンクリートの密室に、チクロンBの猛毒ガスが発射された。

アウシュビッツでの死者数、およそ四百万人とは桁はずれな数字だが、収容所管理と運営にあたるナチスSS(親衛隊)は、さらに死体を最大限に活用する冒涜(ぼうとく)もやってのけた。 |

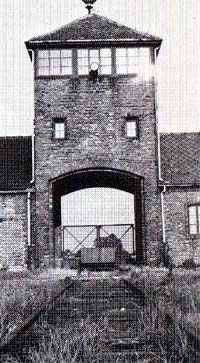

アウシュビッツ収容所

ビルケナウの監視塔

|

死体の頭髪は切取られ、口の歯からはずされた金・銀はインゴットにして本国へ送りこみ、脂肪は固めて石けんを、また灰は肥料にするための研究・実験に精勤した。

いまは博物館となった収容所の中に、ピラミッド型に累積した信じがたい物量の髪の毛の山を見ることで、だれもが、神もおののくほどの地獄と修羅(しゅら)を連想することだろう。

SSは、これらの頭髪を、枕やサンダルの詰めもののみならず、もっぱらカーペットに織ったのだった。

アウシュビッツの全期間中に、女、子供たちから切取られた頭髪の総重量は六十トンに達したといわれる。

そのなかに、愛らしいリボンを結んだおさげ髪まであって慄然(りつぜん)としたが、ピラミッドみたいな頭髪の山には、アンネの母エーディトのはあったかもしれぬが、アンネの金髪はないけずである。

処刑室とは夢にも知らず、ガス室に向かって行進していくジプシー少女たちに、はなむけの涙をとめどなく流したアンネは、アウシュビッツには二ヵ月ほどしかいない。

それでこの世の生地獄を脱出しだのではなく、次の地獄へ引きずり回されることになった。

ドイツ本国の収容所へ。……

オットー氏の同想記によれば、アウシュビッツ収容所で生残ったある婦人は、収容所でのアンネについて、次のように語っている。

「フランク家の三人の女のうちで、一番年のいかないアンネが、最も勇敢で元気がありました。

彼女は何時間もつづいた収容所のつらい行進中も、しっかりした態度を保ち、泣き言などは言いませんでした。

彼女は乏しい食物をいつも母親や姉に分けてやり、お腹がすいている人には、とっておきの小さなパンきれを惜し気もなくやりました。

彼女は勇気と精神力をもって、あらゆる苦難を耐えしのびました……」

隠れ家で運命を共にした人々は、アウシュビッツに到着した時点では、みな顔をそろえていたのだが、ここで一同の運命は別れ別れになった。

ファン・ダーン氏は、ガス室に送られた。アンネの母は、餓死した。

ぺーターは、ソ連軍接近とともに、SSに連れ去られて消息不明。デュッセル氏、ファン・ダーン夫人は、他の収容所に移送されて死んだ。

かろうじて生残っだのは、オットー氏一人だけだった。……

十月末。

アンネとマルゴットが、アウシュビッツからまたまた貨車に詰めこまれて荷物並みに投げ出されたところは――ハンブルグ市の南約八十キロ、かっこうの鳴く林の中の小さな村、ベルダンだった。

平和な時代だったら、秋の深まりゆく紅葉の森は、見渡すかぎり燃え立つような自然の景観だったにちがいない。

しかし、村の名にちなんだベルゲン・ペルゼン収容所には、ガス室も焼却炉もなかったかわりに、収容所らしい施設は何もなかった。

黒い森に囲まれた荒野には、有刺鉄線のバリケードはあるが、バラックもトイレもない。

あるのは、サーカス小屋にもにた、いくつかの大テントだけだ。

テントだから、床はなくて、とうてい人間の生活できるような場所ではなかった。

なんでこんなところに、大勢の女、子供たちを移し変える必要があったのだろう。

アンネの場合でいえば、シュナーベルの説によるのだが、アウシュビッツでマルゴットがナチ監視兵に犯されそうになり、それに抗議したことでの事件の隠蔽のために、ということらしい。 |

姉のマルゴット

|

それもあるかもしれぬが、ポーランド国内の各収容所にソ連軍が接近してきたことが大きいと思う。

敗走をつづけるドイツ軍は、自分たちの悪魔的な犯罪行為の生き証人を連合軍に渡さぬために、証拠かくしをする必要があったのだ。

従って、収容所らしいなんの設備も用意もないベルゼン村が、急遽、移送されてくる囚人たちの最後のたまり場になった、と考えられる。

当初、最大収容能力一万人を予定していたベルゼン村は、またたくまに六万人にもふくれ上がった。

当然ながら、食糧や飲料水が極端に欠乏する一方で、もともと衰弱しきってたどりついた囚人たちの健康は急速にそこなわれ、伝染痼がひろがった。

おまけに、何もかもが凍結する冬の寒波がやってきた。

最悪の事態が、人々を襲った。

囚人たちが、朝、目がさめて、すぐにでもやらねばならぬ作業はといえば、つい昨夜まで生きていたのに、眠りからさめない仲間たちの糞尿にまみれた死体処理だった。

短いロープで、死体の手首をしばり、森の中に大きさな穴を掘った“死の溝”へと運ぶ。

後に、ベルゲン・ヘルゼン収容所を解放したイギリス軍が、軍医総監に提出した報告書(『黄色い星』自由都市社)によれば、

「ここ数ヵ月に三万人がベルゼンで死んだ。

イギリス軍が進攻してきたときには、収容所には炭化した骨でいっぱいの大きな墓穴のほかに、なおいくつかの屍体の山があった。

それらのどれもみな腐敗の若しい幾百という裸の屍体からなっていた。

デムプシイ将軍配下の兵たちがブルドーザーを使って、それぞれ五百ないし千体の遺体を埋葬できる長い墓穴をいくつも掘った。

そのあと、かって見張り役をしていたものたちが男も女も総出で、伝染病で死に、餓死し、窒息死したり、あるいは射殺された者たちの遺体を、それらの穴に運び込まなければならなかった……」

これより前、戦争最後の年の春の声を心待ちにしながら、アンネとマルゴットは、チフスにかかった。

マルゴットが、チフスで死んだのは、十一月の終り頃、といわれる。

骨と皮ばかりになったアンネは、物いわぬ姉にとりすがって、最後の涙を惜しげなく流したことだろう。

涙の壺がからっぽになって、ここで、アンネの生きる望みの綱は切れた。隠れ家で喜びと悲しみと、恐怖を共にした人たちは、もうだあれもいない。

たった一人、最後に残ったやさしい姉も、とうとう。……

これで、あたしの帰るべきところは、なくなった。

アンネは、隠れ家で日記にしるした次の一節を思い出し、声にならぬかすれ声で、つぶやいたのではなかったか。

「もし神様がわたしを長生きさせて下さるなら、……私は、世界と人類のために働きます……」

骨と皮ばかりになったアンネが、ついにマルゴットの後を追いかけて、息を引きとったのは一九四五年三月のある日。

二十一日だという説もあるが、もし、そうだとすれば、それから半月後にベルゲン・ペルゼン収容所は解放され、一ヵ月ちょっとで、長い狂気の戦争は終了した。

十五歳九ヵ月の、はかなくも美しく、痛ましいアンネの生涯だった。

top

****************************************

|