|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ 自動車の誕生

|

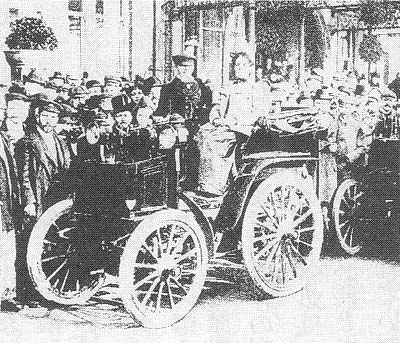

1895年、世界初のスピード・レース、パリ~ボルドー~パリ・レースに出走するバナール・エ・ルバッソール車(フランス)。

平均時速24キロ、ドライバーはルバッソール

|

1 はじめのはじまり top

三つの“自動車百年”

近代的で実用に耐えうるガソリン自動車の誕生は、一般的には一八八五年とされる。

ドイツのカール・ベンツの発明した3輪自動車の完成が、八五年秋のことだったからである。

そして生誕百年に当る一九八五年には、それを記念する企画が各国の多くの自動車専門誌にとり上げられた。

だがそれは日本やイギリスなどでのことで、少くとも二つの主要自動車生産国は、この常識もしくは通説にしたがおうとはしなかった。

それがドイツとフランスである。

ドイツの場合、自動車の誕生の年を一八八六年としているが、それはベンツが3輪自動車の特許の申請をしたのが八六年一月二九日のことであり(ガス・エンジンにより駆動される車両、特許No.37435)また、ゴットリープ・ダイムラーのモトールワーゲン(4輪)の完成が一八八六年の冬のことだったためである。

つまり、ダイムラーとベンツの両人に“花を持たせるため”あえて八六年を選んだといってよいだろう。

だがフランスの場合は少し事情が異なっている。フランスでは一九九四年が“100 ans de I'automobile francaise”(フランス自動車百年)に当るとして、フランス自動車工業会の主催で大々的に祝われた。

百年前に現在24時間レースで知られるルーマンの街を走ったとされる(異説あり)4輪自動車の、オリジナルの設計図にもとづく精巧なレプリカが製作され、それはパリのグラン・パレーに年間を通じて展示された。

この自動車の発明者は、ルーアン近くの綿紡績工場を経営する富裕な一家に生れた(一八五六年二月八日)エドアール・ドラマール・ドブットヴィルと、工場支配人のレオン・マランダンである。

ドブットヴィルは発明の才に恵まれ、紡織機の発明などを行ったが、ガス・エンジンにも関心を示し、それを利用したかなり進歩した自動車(レプリカで見る限り)を作ったとされている。

ただし、それが実際に路上を走ったかどうかに関しては、確たる証拠のないこともまた事実らしい。

一九世紀の末から今日まで、野心的な発明家が手がけた自動車の数は三〇〇〇種類とも四〇〇〇種類とも言われている。

そして一台だけ作られて陽の目を見ずに終った自動車の数も莫大である。

ドブットヴィルの場合は、むしろ、フランス自動車工業が、自動車発明の"先陣争い”(宿敵?ドイツとの)のために政治的に利用された、特殊なケースと考えられぬこともない。

現につい最近まで、世界最古の(一八七七年製)と考えられた、オーストリアのジークフリート・マルクス(元来はドイツ人)のガソリン自動車の製作年代は誤りであることが判明している。

なぜドイツで“発明”が

それはともかくとして、実用的自動車の“発明”がドイツでなされたことは、フランスを除けば、ほとんどの国で支持されている歴史的事実といってよいだろう。

だが、なぜそれがドイツであったのか、よく考えてみると興味深い。

内燃機関は、蒸気機関の延長線上にあるほぼ同一の原理にもとづく発明である。

蒸気機関には二つの大きな問題点があった。

第一は効率をよくするためには大型化する必要があるという点てある。

そしてそれには巨大な資本が前提となるが、工業後発国であったドイツには望めぬことだった。

第二に、あたり前のことだが蒸気機関は水施設のないところでは使えなかった。

つまり都市の上下水道設備の完備していないドイツでは、少くとも大型蒸気機関は使えなかった。

どうしても水に頼らぬ小型で能率のよい定置用の原動機が必要となった。

スウェーデンの技師でアメリカに帰化したジョン・エリクソンは、シリンダー(気筒)の内部に高温の空気を送り込んでピストンを動かすヒート・エンジンのアイディアを発表した。一八○○年ごろのことである。

ルノアールのガス・エンジン

その考案を生かして、ガス灯用の石炭ガスを気筒内で爆発させて動力を発生させるガス・エンジンの特許を取得したのが、フランス人のエティエンヌ・ルノアールで、一八六〇年一月二四日のことである(特許No.43624)。

これが世界初の内燃機関ということになる。

ルノアールはこのガス・エンジンの製作を企業化し、工場用の定置エンジンの生産にあたりかなりの成功をおさめた。

また彼は一八六二―六三年にかけて、毎分一〇〇回転で〇・五馬力を発生するガス・エンジンを搭載した3輪車を作り、それがパリからジョアンヴィル・ル・ポン間の約二マイルを走行したことが記録に残っている。

ただしこれは近代以前の自動車への試みであり、ルノアール自身この研究を推し進めることなく終った。

ルノアールの業績は高く評価され、二コラウス・アウグスト・オットー博士やゴットリープ・ダイムラーを含む自動車開発のパイオニアが多数ルノアールの工場を訪れている。

ダイムラーとベンツ

そして内燃機関の開発はその後ドイツで急ピッチで進められることになる。

まずニコラウス・アウグスト・オットーが、はじめ燃料に安いアルコールを用いた4ストローク・エンジンの研究を開始(一八六三年)、一八七六年に試作品が完成した。

しかし点火系統に難があり、より完成度の高い“オットー式静粛(せいしゅく)エンジン”が市販に移されるのは七八年のことである。

そしてこのオットー・エンジンの開発には、七二年からオットーの「ドイッツ・ガス・モーター製造会社」の工場長となったゴットリープ・ダイムラーと、彼の生涯にわたる片腕だった設計主任のヴィルヘルム・マイバッハの二人が、きわめて大きな役割をはたしている。

ただし開発方針について、(ともに頑固者である)オットーとダイムラーとの間の対立は深まり、八二年、ダイムラーはマイバッハをともなってドイッツ社を離れ自立した。

(なお、オットーの4ストローク・エンジンの特許は、八六年に消滅している)。 |

ゴットリープ・ダイムラー

(1834~1900)

|

カール・ペンツ(1844~1929)

|

いっぽうカール・ベンツは一八七七年からオットーの特許に関係ない2ストロークの定置用のガソリン・エンジンの開発にとり組み、七九年一月に完成した。

それはさらに改良され、それまでのホット・チューブ式点火(気筒内に挿人したチューブを外部から熱して行う点火方式)の代りに電気システムによる点火(マグネト点火、史上初)を採用した。

|

|

|

|

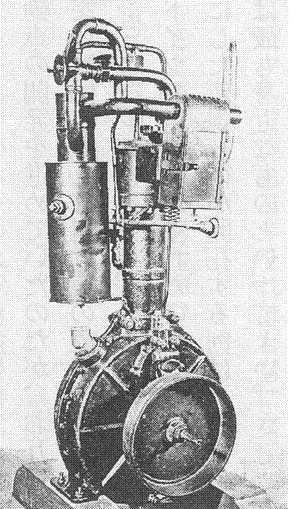

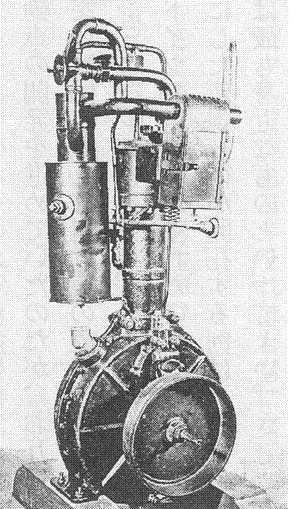

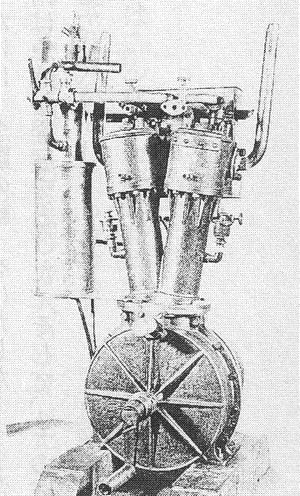

ダイムラー・エンジン。左は単気筒(1885年)、右はV型2気筒型(1889年) |

この間、ダイムラーはシュツットガルトに本拠をかまえ、ベンツは直線距離でわずか一〇〇キロしか離れていないマンハイムにあって自動車の開発を進めていたのだが、お互いの存在には全く気づいていなかった。

そして二人は時をほぼ同じくして自動車の完成に成功するのだが、その鍵は言うまでもなく、小型軽量のガソリン・エンジンにあった。

工業の発達していたイギリスでなく、なぜドイツで自動車が生れたのか、これまで見てきたとおりだが、後発国のほうにコンセプトを異にした新規技術が開花する例は、歴史の中で珍らしいものではない。

二〇世紀後半の日本の例は最も身近なものといってよい。

一九世紀後半、普仏戦争(一八七〇年)をきっかけに、念願の統一をはたしたドイツ帝国(一八七一年)は新興の意気に燃え、その科学と技術は急速な発展をとげた。

そして、その成果の一つが、ベンツとダイムラーのガソリン自動車だった。

2 二人の女性パイオニア top

女性と自動車

一九世紀の半ばすぎ、当時のヨーロッパではこんなことが言われていた。

「(新規技術は)ドイツが発明し、フランスがそれを開発し、イギリスがそれでもうける……」。

自動車にもその言葉が一部あてはまる。

“一部”というのは、まず自動車(の量産)で大もうけしたのはアメリカが最初だからである。

そしてその言葉を裏書きするような二つのエピソードがある。

それはともに女性が主役となっており、その意味でも興味深い。

自動車はあくまでも男性の世界であるといってよい。

欧米の男性が、もし他人に“運転が下手だ”などと言われようものなら、その人は自己のパーソナリティと自尊心への最大級の侮辱と受けとりかねない。

自動車の運転は、かっての貴族の乗馬と同じく、昔も今も“男らしさ”を表現する重要な要素だった。

男性が女性ドライバーの不器用さ、カンの悪さをあげつらうのは、男性の特権と考えられてきた分野へ進出してきた女性への、いわれなき(だが無理もない)反感の表れだ、と説く社会心理学者もいる。

ベルタ・ベンツの大旅行

初期の自動車の歴史に重要な役割をはたした女性の一人がベルタ・ベンツ――言うまでもなく自動車の発明者の一人であるカール・ベンツの妻である。

前述のとおり、ベンツの第一号車は一八八五年秋に完成し、水平に置いた新規開発の単気筒4ストローク・エンジン(二~三馬力/毎分二五〇回転)を搭載したこの3輪車は、発表当時こそ注目されたものの、科学技術界での反応は冷やかなものだった。

例えば八八年発行の、権威ある『ドイツ自然科学イヤーブック』には次のように書かれていた。

「ペンツはまたガソリン車を作り、ミュンヘン展示会でかなりの評判をとった。

しかし、ガソリン・エンジンの採用は蒸気エンジンが路上の走行に適していないのと同じく将来性は薄い」。

ベルタは気性の強さで知られるドイツ女性の典型だった。

カールが一八七一年にマンハイムに移り、マンハイム・エンジニアリング社を設立してパイオニアの苦しみを味わっているとき、彼をいつも励ましていたのが、ヘルダ・リンガーだった。二人は七二年七月二〇日に結婚した。

カールが2ストロークのガス/ガソリン原動機(定置用)の発明や、自動車の研究に取り組んでいた七〇年代から八〇年代にかけて、ベルタは妻として、また母としての役割を十分に果たしながら、カールの研究に対して献身的な助手をつとめた。 |

ペルタ・ペンツ

|

ペルタは、夫の発明した自動車への世間の評価の冷たさには不満だった。

そのためベンツ車の“ロード・トランスポーター”としての有用性を実際に証明して見せることを思いたった。

一八八八年八月のある早朝、カールがまだ寝ている間に、ペルタは長男のオイゲンと次男のリヒアルトの二人をのせて、ベンツー号車でマンハイムの街を後にした。

ときおり故障(車輪を駆動するチェーン切れが一番多かった)を起したものの、カールの有能な助手だったベルタにとって修理は手馴れたものだった。

ハイデルベルクを経由して、シュツットガルトの西四〇キロにある、フォルツハイムの町に着いたのは夕方だった。

行程は約一〇〇キロである。

ベンツ第一号車の最高速は時速約一三キロと計測されているが、おそらくこの長距離ドライブの平均時速は一〇キロ弱と推定される。

これは、当時の最も進歩した駅馬車のスピード(時速九・五キロ)と同レベルである。

とにかくベルタと二人の息子は、史上初の自動車旅行者となった。

またベルタはこれまた史上初めての女性ドライバーということになる(ただし、実際にはこの旅行でハンドルを握っていたのは、ほとんど一五歳の長男のオイゲンだったという)。

ペルタたちはフォルツハイムの祖母の家に行くつもりだったが、あまりにも疲れはてていたため、イスプリングン街の手近な旅館に泊ることにした。

クルマの回りにはすぐに大勢の人々が集まって来た。

一部の者は懐疑的だったが、多くは感嘆の声を上げた。

その中の一人が声高に叫んだ1「さあみんな、もう馬車馬なんか殺してしまっても大丈夫だぞ、これさえあれば!」。

居合わせた人々はドッと笑ったが、じつはそれは正確すぎるほどの予言だった。

カール・ベンツは最初、この冒険ドライブを知るとひどく心配し、折り返し電報でかなり厳しい調子の訓戒を行った。

だが、どうやら内心では三人のことを誇らしく思っていたらしいことは、彼の自伝からもうかがえる。

「史上初」の数々

この長距離ドライブでは、登坂時のエンジン・パワーがかなり不足していることがわかった。

このことは直ちに次のモデルの改良に反映された。つまり、ペルタと二人の息子のフォルツハイム・ドライブは、史上初のロード・テストということになる。

史上初はこれだけに止まらない。ベルタたちは史上初の交通違反者となった。

一八八七年、なんと自動車で公道を走ることは禁止されており、そのほかの場所でも(いったいどこで走ればいいのだろう?)、午後二時から四時までしか自動車の運転は認められていなかった。

警察をはじめとする当局者は生まれたばかりの自動車に冷たかった。

民衆に自由を与えることに対して“お上”はいつの時代にも難色を示す。

ことにお上の権威の強大なドイツではなおさらのことである。

公道上の走行禁止は一八九三年に解除されるが、自動車のスピードは、広い直線路で時速一一・三キロ、市街地では五・六キロに制限されていた。

これでは自動車の開発など思いもよらない。

その後の開発が、より“自由”なフランスで行われたのも当然だった。

サラザン夫人の冒険

そしてまず自動車の開発に着手したのが、フランスの、今日では社名すら残っていないパナール・エ・ルヴァッソール社で、自動車の歴史の初期には、ダイムラーやベンツに比肩する役割をはたした。

同社の前身は木工機械の製造を行っていたペラン社(一八四五年創立)である。

ルイ・ルネ・パナールは一八六七年、二六歳のときにペラン社に入社した。

やがて株を手に入れて共同経営者となり、社名もペラン・パナール社と改められた。

その後、バナールの友人であるエミール・ルヴァッソールも加わり、一八六八年ペランの死とともに、社名はパナール・エ・ルヴァッソール社となった。

いっぼう八五年に高速ガソリン・エンジンの特許をとったドイツのゴットリープ・ダイムラーは、翌八六年、フランスにおける製造権をパリ在住の代理人、エドワール・サラザンに与えた。 |

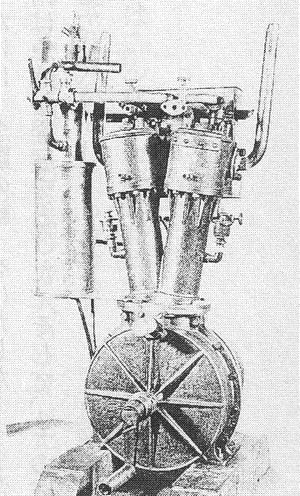

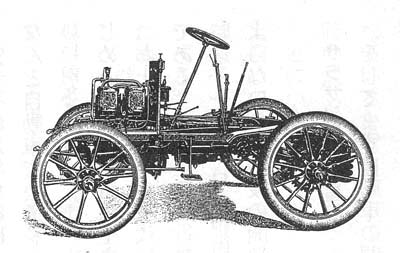

バナール・エ・ルヴァツソール(フランス、1898年)エンジン/ギアボックス/後輪駆動のFR方式が確立された。丸ハンドルも定石

|

ダイムラーはベンツとは違って自動車づくりにはさほど力を入れず、むしろ自分の発明になるエンジンを普及させることに、より関心を示していた。

ダイムラー社の有名なエムブレム、“スリー・ポインテッド・スター”も、彼のエンジンを、陸(バス・トラック)、海(モーターボート)、空(飛行船)の三分野で実用化することを象徴したものだった。

それはともかくとして、フランスのサラザンの場合、ダイムラー・エンジンを製作する資金も設備も持ちあわせていなかった。

そのため彼は友人のルバッソールに製造を依頼した。

ところがサラザンは、八七年末に重病にかかり、それが不治の病であることを悟った彼は、妻を呼んでこう忠告した。

「お前のためにも子供たちのためにも、ダイムラーとの仕事の関係は大事にしておかなくてはいけない。

彼の仕事は信頼のおけるものだし、自動車は、現在想像もつかないような明るい未来をもっているのだから……」

サラザン夫人は夫の死後、この言葉を忠実に守った。

彼女は自らダイムラー社のあるカンシュタットに赴き、パリにおけるダイムラー社の代理権の確認を行い、ダイムラー車を自分で運転して、帰途についた。

ベルタ・ベンツは、フォルツハイム旅行に際しては、息子のオイゲンがほとんど運転していたのだから、女性の本格的な長距離ドライブ記録としては、サラザン夫人のほうを第一号と呼ぶのがふさわしいかもしれない。

彼女が独仏国境を越え、フランス税関に着いたとき一悶着が起った。

自動車など見たことはもとより、聞いたこともない税関吏は、古今東西の役人がいつもそうであるように、“前例かない!”の一点張りで、通関に難色を示した。

ところが幸いにも、たまたま居合わせたフランス政府高官の、騎士道精神あふれたとりなしにより、彼女はなんとか通関を終え、パリに戻ることができた。

その後彼女はエミール・ルヴァッソールと結婚し、ダイムラー・エンジンの製造権はパナール・エ・ルヴァッソール社に引きつがれることになる。

このようにして、自動車の開発は、まずパナール・エ・ルヴァッソールによりはじめられ、同社からダイムラー・エンジンの供給を受けたプジョー社がつづき、ともに一八九一年から製品の販売を開始した。

そしてこの両社の自動車開発を一歩も二歩も推し進めたのが、自動車レースだった。

3 自動車レースはじまる top

パリ~ルーアン・トライアル

一九九五年は“自動車レース百年”の年(一八九五年六月の“バリ~ボルドー~パリ・レース”から)として各国それぞれの催しがあった。

これは“発明”の場合とは違って全世界共通である。

もっとも本格的なスピード・レースではないが、その一年前の一八九四年に、“バリ~ルーアン・トライアル”が開催されている。

これは「ル・プティ・ジュルナール」紙の主催で行われたもので、世界初の“自動車のコンペティション”と見なされている。

もっとも一八八七年にも同じような試みがなされたが、参加車がたった一台きりだったためにお流れになった。

パリ~ルーアン・トライアルは、しかしきわめて熱気にあふれたものだった。

四月三〇日に出走の申し込みが締め切られたとき、その数は一〇二に達した。

もっともその多くは発明者の想像の中だけに存在するようなしろもので、その原動機にも変り種(だね)が多かった。

運転者の体重によって動かされる“バリサイクル”“生命力と機械力の組み合わせられたモーター(?)”

そしてお定(き)まりの“永久運動モーター”などの類(たぐい)である。

初期の自動車は、野心的な技術者をひきつけただけでなく、空想的な発明家、金もうけをたくらむ山師、ベテン師の類にとっても格好な手品の“種”だった。

はたして七月二二日に、マイヨー街のスタート地点に出走車が整列したとき、それらは僅か二一台で、その機関はすべて蒸気もしくはガソリン・エンジンだった。

ルーアンまでの距離は一二六キロで、一二時間以内に到着するよう定められていた。

先頭でルーアンに着いたのは、ド・ディオン蒸気トラクターで、所要時間は六時問四八分、平均時速は一八・六七キロ、二、三位はプジョーである。

ただしドーディオン車は操縦に二名を要したため二位と判定され、プジョーとバナールが一位となった。

賞は個人でなくメーカーに与えられた。

二一台中完走できなかったのは四台のみで、それらはみな蒸気車だった。

このあたりからガソリン車の蒸気車に対する優位がしだいに確立されていく。

史上初の本格的なスピード・イベントである“バリ~ボルドー~パリ・レース”は、「ループティ・ジュルナール」紙が、事故など起きては、と尻ごみしたため、ドーズユーラン男爵をはじめとする自動車愛好家が委員会を構成し、レースの運営にあたることになった。

そしてこれらのメンバーが、後にフランス自動車クラブ(ACF)を結成し、自動車レースの運営にあたる。

話は少し先にとぶが、モーター・スポーツ運営団体は、一九二二年にAIACR(承認自動車クラブの国際連盟)となり、さらに第二次大戦後にはFIA(国際自動車連盟、わが国のJAFもその傘下)へと発展する。

“パリ・レース”はじまる

さて、世界初のこのレースの全長は一一七八キロと長大であり、自動車誕生後わずか一〇年間に自動車そのものの発達がいかに急速に(フランスで)行われたかを物語っている。

四六台のエントリーがあったが実際にスタートしたのは二二台で、うち一五台がガソリン、六台が蒸気、一台が電気だった。

そしてここでも、蒸気車に対するガソリン車の優位は明白に示された。

完走したのは九台だったが、上位八車はガソリン車だったからである。

トップはエミール・ルヴァッソール操縦のバナールだったが(平均時速二四・一四キロ)、これは2座モデルだったため、優勝はプジョーに乗るケクランと判定された。

このレースには史上初の空気入りタイヤをつけたプジョー・ルクレール車が参加した。

ドライバーはミシュラン兄弟である。

しかし用意した二二本のスペア・チューブを使いはたし、パンク修理にあまりにも時間をかけ過ぎたため、九〇時間後にリタイアした。

エミール・ルバッソールは、「空気入りタイヤが自動車に使用されることはまずありえない」と予言したが、それはみごとに外れた。

パリを起点に、フランスもしくはそれ以外のヨーロッパの主要都市を結ぶ、いわゆるパリ・レース(都市間レースともいう)は一九〇三年まで続けられるが、これがひ弱だった自動車をより実用に耐えうるものに育て上げるうえできわめて大きな役割をはたした。

そのことは年ごとの平均時速の上昇ぶりからもうかがえる。

年ごとに高まるスピード

例えば一八九八年のパリ~アムステルダム~パリ・レース(一四八五キロ)では、四三・二九キロ、一九〇〇年のパリ~トゥールーズ~パリ・レース(一三四七キロ)では六四・七〇キロだった。

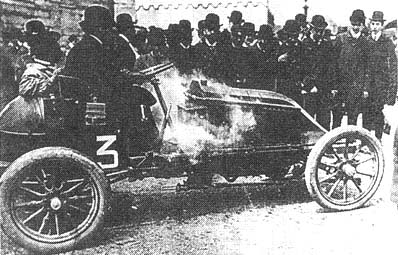

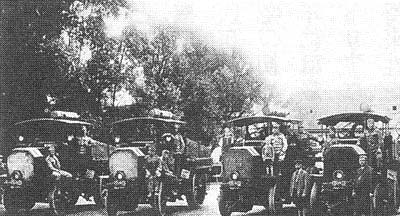

一九〇三年の最後の都市間レース、パリ~マドリッド・レースはかつてない大規模なもので、エントリー・リストには自動車二一六台、オートバイ五九台がのせられていたが、実際にスタートしたのは一七九台だった。

一台ずつのスタートであったため先頭のルイ・ルノー(ルノー社の創立者、一八九八年)の車が、パリから二一七キロ離れたトゥールに到着したとき、ようやく最後のオートバイがスタートを切るというあんばいだった。

そのスピードはきわめて高く、時速一三〇キロちかい車も珍らしくないほどだった。

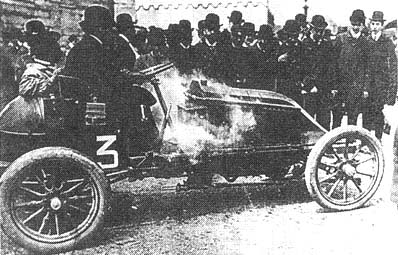

だから、沿道を埋めつくした観客が、そうしたスピードについていけなかったとしても無理はない。 |

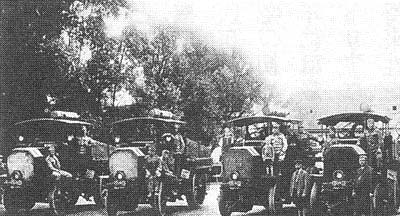

1903年、パリーマドリッド・レース(途中ボルドーで中止)の

スタートでのルノー車(フランス)。ルイ・ルノー運転

|

事故は起るべくして起った。

少くとも五人のドライバーとメカニック(同乗者)が事故で死亡し、かなりの数の観客、犬、そして牛が犠牲となった。

死者の中にはルイの兄のマルセル・ルノーもいた。

フランス内務省は現場の警察からのヒステリックな報告に驚き、レースをボルドー(パリから五五〇・四キロ)で中止するよう命令した。

そしてその時点でトップの成績をおさめたモルズ車(フランス)に乗るガブリエルの平均時速は一〇五・〇九キロと、軽く――〇〇キロをこえていた。

ナポレオンの遺産――道路

自動車の開発と改良の試みは、フランスのみならずイギリス、ドイツ、イタリア、そして大西洋のかなたのアメリカでも急ピッチで進められていたが、フランスのこの分野での業績は群を抜いていた。

その理由の一つに道路がある。

フランスの道路は、ナポレオン・ボナパルトにより飛躍的に整備が進められた。

彼はアルプスの戦略的重要性に着目し、シンプロン峠道やグロースグロックナー街道などの建設を推進した。

道路整備は、彼御自慢の砲兵隊の急速な展開には不可欠だったからである。

もちろんフランス国内の道路も舗装が進められた。

そしてロシアへの侵略にあたっても、ドイツ、オーストリア、ポーランド、ロシアの道路建設を積極的に行った。

敗れたナポレオンが、モスクワからパリに馬車を乗りついで逃げ帰ったとき(一八一二年)も、その道路に救われた。

その平均時速は一一キロと歴史家は推定しているが、それは当時の駅馬車のそれ(四・三キロ、一八一四年)の三倍近いスピードだった。

逃げ足にかけても彼は天才的だった。

フランス占領軍がダルマチア(ユーゴスラヴィア西部)を撤退して、オーストリアが解放された後、フランツ皇帝は国中を回って、フランス人が完成できなかった大規模な道路網を視察した。

彼は従者に言った――「もっと長く居てくれなくて残念だったな」。

その言葉どおり、ナポレオンはわずか九年の治政の間に、ヨーロッパ大陸の道路網の整備に革命的な変化をもたらした。

その業績はかつて“すべての道をローマ”に結びつけたローマ人のそれに匹敵する、と説く歴史家もいる。

そして、パリを中心にレースが行われることによって自動車そのものを急速に発達させるためには、この“ナポレオンの遺産”なしには考えられぬことだった。

そして後年、アドルフ・ヒトラーがナポレオンの先例にならい“歴史は繰り返す”かたちでアウトバーンの建設を急ピッチで進めたのも、決して偶然ではない。

国の威信をかけたレース

自動車レースは、最初は個人もしくはメーカー間の争いだった。パナール・エ・ルヴァッソールやルノーのように、創立者自らハンドルを握ってレースに参加した例がある。

エミール・ルヴァッソールのように一八九六年のパリ~マルセイユ~パリ・レースで負傷し、はじめは軽(かる)そうにみえたのが悪化して、死亡した例もある。

一見華やかな自動車にはある種の避け難い死の影がつきまとっている。

そのことがかえって人々をレースに引きつけた。

一九世紀後半になると自動車レースにはもう一つの要素が加わった。

それが国と国との間の威信争いである。

愛国心というものが、大衆を動かす一つの大きな原動力となるのは、フランス革命、それにともなう市民兵の登場以来のことと言われているが、一九世紀末から第一次世界大戦(一九一四~一八年)にかけてはその高まりは異様といってよいほどになる。

それが戦争だけでなく、社会の一般生活の中にも浸透しはじめたのがこの時期だが、自動車レースにおいても、それは例外ではなかった。

史上初の国際レース・シリーズといわれるのは一九〇〇年に第一回を迎える“ゴードン・ベネット盃レース”である。

これはアメリカの「ニューヨーク・ヘラルド」紙の経営者、ジェームズ・ゴードン・ペネットの提案により、フランス自動車クラブ(ACF)が運営したが、これは国を代表するチーム間で争われたことに最大の特徴がある。

現在のレースでは全く採用されなくなったナショナルカラー(ボディの国別の塗色)も、第一回レースから実施された。

自動車レースは出場する国の技術力の競合の場としても大きな意味をもっていたし、“愛国心”に裏づけられた“国威発揚”の絶好の塲でもあった。

4 ゾラとアポリネール top

人間解放を求めて

フランスで自動車という新規技術の開発が急ピッチで進められた原因の一つに、整備された道路網の存在をあげたが、原因はそれだけには止まらない。

フランスは当時ヨーロッパ文化の中心地としての自負にあふれていた。

フランス大革命のスローガン、「自由、平等、博愛」の理想を、フランス人は大きな誇りをもって支持しようとしていた。

革命後のフランスの歴史は、たしかに進歩派の独占というわけにはいかなかった。

むしろ旧体制(アンシャン・レジーム)派もしくは王党派とのシーソーゲームの続いた感もあるが、自由と人間解放への信念は、フランス人のメンタリティの底流として力強く流れていた。

ゾラの予言

“社会派”の文豪エミール・ゾラは一九世紀の末、当時まだ危険視されていた自動車にはじめて乗った後、感想を求められてこう答えた。

「未来は自動車のものだ――それは人間を解放するからだ」。

アンチ自動車の立場をとる質問者がその危険を未練がましく指摘すると、ゾラは言った。

「それならブレーキを改良すればよいでしょう」。

まことにもっともな話で、その後の自動車の技術史の流れは、エンジンとブレーキの改良が中心となった。

当時、科学技術による人類の進歩発展は一つの信仰にまで高まろうとしていた。

そして人間を時間と距離の制約から解放してくれる自動車は、フランス革命の理想の延長線上に生まれたといってよい。

一九世紀のヨーロッパはきわめて特異な時代を経験していた。

そのすこし前、フランスは、それまで絶対的存在と信じられていた王様を“廃棄”した(もっとも一時的ながらすぐ復活した)。

ダーウィンの進化論(一八五九年、『種の起原』)も従来の物の考え方に強大なインパクトを与えたし、“神は死んだ”とするニーチェの主張も決して突飛なものとは受けとめられなかった。

新しい神の使徒・自動車

「もし神がなければ、それを発明する必要がある」といったのはヴォルテールだが、一九世紀末、急速な進歩をとげた科学技術は、神に十分代わりうる重厚な存在感をもっていた。

自動車が、この新しい神の使徒として諸手(もろて)を挙げて迎えられたのも偶然ではない。

それは路上において神にも比すべき“生殺与奪(せいさつよだつ)”の権をもった、まばゆいばかりの存在だった。

フランスにおいて自動車は急速に、まず社会の上層部(富裕階級)に普及しはじめた。

フランスは一九〇五年まで世界一の自動車生産国として世界に君臨し(以後アメリカ)、一九一三年までは世界一の自動車輸出国だった。

フランスに比べ保守色の濃いイギリスでは、事情はやや異なっている。ドイツと同じく、交通法規の壁が自動車の普及を遅らせたためである。

赤旗法のつけ

一八六五年、イギリスは歴史上アメリカの「禁酒法」にならぶ悪法といわれる「赤旗法」を施行した。

馬車業者が既存の利益を守るためロコモティブ(蒸気バス)を締め出す目的で、その速度を郊外で時速四マイル(六・四キロ)、市街地では二マイル(三・二キロ)に制限する法律である。

さらに三人の乗務員が必要とされ、そのうち一人は赤旗を振って車の前方五五メートルを先導することが義務づけられていた。

この赤旗法は蒸気バスだけでなくすべての蒸気車に適用されたため、自動車メーカーはこの悪法の撤廃に力をつくした。

そしてようやく一八九六年の解放令により、速度制限は三トン以下の車で時速一九キロに引き上げられた。

これを記念して、今でも毎年恒例の“ロンドン~ブライトン・ラン”(参加車は一九〇四年一二月三一日以前に作られたものに限る)が行われている。

そしてイギリス初のガソリン自動車メーカー、ダイムラー社の創立も一八九六年のことだった(ドイツのダイムラー車のライセンス生産)。

なお、一九〇三年にスピード制限は時速三二キロに引き上げられ、これは一九三〇年まで続いた。 |

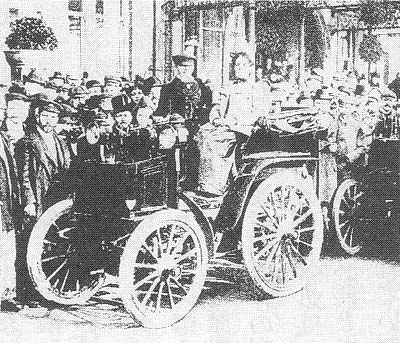

赤旗令の廃止(スピード制限の緩和)を祝して1896年11月14日に

行われた第1回ロンドン~ブライトン・ラン(今日も続く)

|

アンチ自動車の底流

たしかに自動車は新時代の旗手として華やかな脚光を浴びはしたが、それに反感を抱く保守派もかなり強硬だった。

そこには感情的な反発もあったのだろう。

自動車と人間との愛憎関係は自動車時代のスタートと同時に始まった。

またそれに対する世代の対立もあったことだろう。

ハワード・ド・ワルデン卿は、息子のイヴリン・エリス(赤旗法の改正に力をつくした英国国会議員)が自動車にうつつを抜かすのが面白くなくて仕方なかった。

当時の自動車は油洩れがかなりあり、それもシャクの種だった。

彼は息子に、駐車中はエンジンの下に油の受け皿を置くように命じた。息子は反論した。

「それはいいですが、父上も私の家で馬車を停められたら、大きなたらいを用意したほうがいいんじゃありませんか?」

クルマは一部の人々により目の敵にされたが、ことに交通違反をさばく治安判事が自動車嫌いだと、簡単に法で許される最高額の罰金が課せられた。

AAの特殊任務

警察も自動車をうさんくさい顔で見るのが常だった。いわゆる“ネズミ捕り”といわれるスピード違反の取締りには大いに熱をいれた。

だがモータリスト達も、ただのネズミではなかった。

イギリスには王立自動車クラブ(RAC)と呼ぶ自動車団体があるが、そのほかにオートモービル・アソシエーション(AA)と呼ぶ組織がある。

実はこれは、警察のスピード違反の取締をしている場所を会員に警告することを目的として設立された団体である(一九〇五年)。

だが警察はそれを違法として提訴し、警察の主張は認められた。

AAは法に触れぬ方法を考え出した。

AAのスカウト(偵察員)は、AAの会員バッジをつけたクルマに敬礼することが義務づけられていたが、もし無視して敬礼をしないときにはドライバーは停車して、その理由を質すよう定められた。

このときスカウトは次のように答えることになっていた。

「申しわけありません。ついうっかりいたしまして。こう申しては何ですが、一マイルかそこらゆっくり走られたほうがいいと思います。この先道の凸凹が少しひどいようですから――」。

イギリス人らしいユーモラスな対応法である。とにかく警察とモータリストとの“いたちごこ”もまた、自動車時代の開幕と同時に始まった。

アポリネールと時代精神

だが自動車は多くの人々に好意的に受けいれられた。

それは素晴らしき新世界の息吹きを端的に伝えてくれるものだったからである。

ピカソなどとともに新しい芸術運動をはじめ、いわゆるモダニズム芸術の創始者の一人といわれるギョーム・アポリネールが二〇世紀の初頭に書いた“小さな自動車”という詩は、当時の時代精神の一端をうかがわせてくれる。

私の身体は巧妙さに満ちあふれた

新しい存在を感じている

それは、新しい宇宙をつくり上げ

組み立てようとしている……

…………

そして私と仲間は

この小さな自動車が

私たちに新しいエポックを

もたらしてくれることを知っている

私たちはもう大人なのだが

実は生れたばかりと同じなのだ |

5 ポルシェ登場 top

ポルシェ、電気技師となる

現在はチェコ領内にある、マッフェルスドルフ(現グフティスラヴィーツェ)に生れた(一八七五年九月三日)フェルディナント・ポルシエは、一九世紀の末、オーストリア・ハンガリー帝国の主都ウィーンに出て新興の電気技術を学んでいたが、その彼にも時代の新しい息吹きは無縁ではなかった。

フェルディナントは子供の時から技術的な実験が好きだったが、一三歳のとき、ブリキ細工職人として手広く仕事をしていた父アントンの工場に電鈴(ベル)をとりつけ、一八歳になると発電機を自製して、さまざまな実験を行った。

早くから彼はウィーンに出て勉強をしたいと望んでいたが、職人気質(かたぎ)のアントンは、自分の仕事の跡つぎとみていたフェルディナントの遊学には反対だった。

しかし周囲の人々の説得もあり、彼はまずライヒエンベルク(現リベレッツ)の帝国技術学校の夜学に学び、ついでウィーンに出てベラ・エッガー社に勤務することができた。一八九三年四月のことである。ここでも彼はウィーン工科大学の聴講生(夜学)として勉強に励んだ。

ベラ・エッガー社にあって、フェルディナントは電気技術を貪欲に吸収した。

当時の電気工学は、第二次大戦後の原子物理学や、宇宙工学などに例えられる最先端の技術分野だった。

二〇世紀初頭の自動車技術界の三巨人――ヘンリー・フォード、ヘンリー・ロイスそしてポルシェ――はいずれも電気技師としてスタートしたが、そのことは同時に、自動車づくりが若い才能をひきつける強烈な魅力に満ちていたことをも物語っている。

フェルディナントは一八九七年には支配人の助手をつとめ、あわせてテスト部の主任になった。その間、彼は電気自転車を作り(九七年)、またホイールのハブに取りつけた電気モーターによる駆動方式の研究を行った。

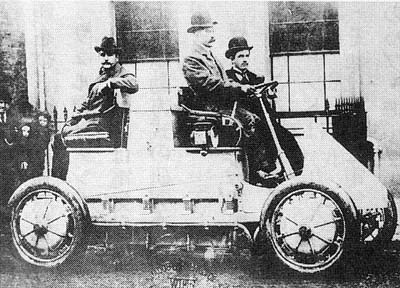

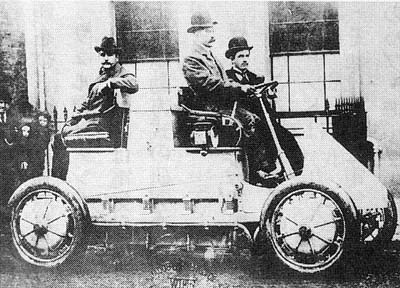

ローネル・ポルシェ電気自動車

そのころウィーンの馬車メーカー、ローネル社は電気自動車の開発を行っていたが、フェルディナントは一九〇〇年の初夏、同社にまねかれてその製作にあたることになった。

それは前輪に電気モーターを装着した(ハブ・モーター方式)前輪駆動車である。

余談だが、このハブ・モーター駆動システムは、第一次大戦(一九一四~一八年)後は長く忘れられていたが、一九九〇年代に入って電気自動車の研究開発が精力的に推進されると、きわめて効率の高い駆動方式として再び見直されるようになっている。

ポルシェが自動車技術の傑出したパイオニアだったことは、この事実からもうかがえる。

ローネル・ポルシェ車と呼ばれるこの電気自動車の優秀さを実証するため、ポルシェは直ちにレーシング・タイプを製作し、ゼメリンクのヒルクライムに自らの操縦で出走、当時の電気自動車としては異例の時速四〇キロをマークした。

この車の前部には風切り板がついており、幼稚ながらエアロダイナミックス(空力学)的な手法が試みられていた。 |

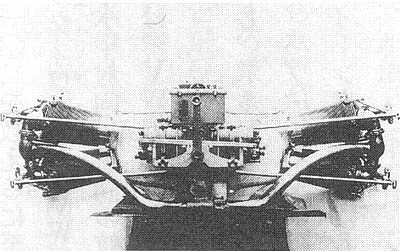

ローネル・ポルシェ(1900年)。

4輪ハブモーター駆動のレーシング・タイプ

|

博覧会の時代

第一次産業革命が華々しい成果をあげた一九世紀から二〇世紀初頭にかけては博覧会が盛大に開催された時期でもある。より国際的な万国博覧会も一八五一年ロンドンではじめて開催されたが、やがてそれはパリに舞台を移し、より有名になった。動物園や植物園が次々と開設されるのもこの時期だが、ヨーロッパの人々が自分の身の回りだけでなく、世界にも好奇の目をそそぎはじめたのも、このころからだった。

生れたばかりの自動車も、パリの万国博覧会で注目を集めることでようやく一人前になったのである。

“鉄の時代”を象徴するエッフェル塔が呼び物だった一八八九年のパリの万国博覧会に、ゴットリープ・ダイムラーの片腕といってよいヅイルヘルム・マイバッハは、(馬車にエンジンを取り付けたのでなく)はじめから自動車として設計したシュタール・ラート・ワーゲン(鋼輪車)を自らの操縦で出品し、各界の視線を集めた。

すでにのべたバナール、ルバッソール、プジョーなどによる自動車の開発にもそのような伏線があった。

そして一九〇〇年のパリ万国博覧会の出品物のハイライトは、何といっても最新の科学技術の成果を告げる数多くの機械、装置類だった。

そこには巨大なランツ製の定置原動機、電動コンベア、最新工作機械、エジソンのX線カメラ(レントゲンのX線発見は一八九五年)、機関銃、そして自動車の数々が出品されていた。

そしてオーストリアで最も早く自動車の製作を手がけたローネル社も、同国を代表するかたちで電気シェース(二人乗り2輪馬車の意味)を出品した。

もちろん設計者はポルシェで、その新方式のハブ・モーター駆動システムは識者に注目された。

こうして若きポルシェは、はじめて世界の脚光を浴びることになる。

ミクステ・タイプの誕生

静粛な走行というメリット(当時のガソリン車は“騒音の塊”といってよかった)により、上流社会の人々に愛好された電気自動車だが、その後急速な進歩をとげたガソリン車と性能面での太刀打ちが難しくなってきた。

一九〇一年にはドイツのダイムラー社は、マイバッハ設計の“メルセデス”を発表したが、そのスピードはかるく時速一〇〇キロをこえた。

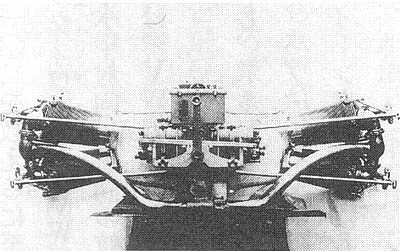

ポルシェがガソリン・エンジンで発電し、ハブ・モーターで駆動した「ミクステ」(英語でハイブリッド、混血の意)タイプを開発したのもこのころである。

そしてこれまた一九九〇年代に入って、排ガス減少(エンジンは定速回転のため排出ガスが少ない)のために、再び見直されようとしているシステムである。

だがローネル社においての本格的自動車開発は足踏み状態が続き、彼のあり余る才能は新天地を求めていた。

そんなおり、それまでアウストロ・ダイムラー社の技師長をつとめていたゴッドリーグの長男パウル・ダイムラーが、一九〇五年シュツットガルトのダイムラー本社に戻らなくてはならなくなった。

メルセデスの生みの親の一人で、その命名者であるダイムラー社の役員エミール・イェリネック(娘の名がメルセデスだった)は、ポルシェを後任として強く推し、ポルシェも直ちに同意した。

アウストロ・ダイムラーの技師長となる

アウストロ・ダイムラー社におけるポルシェの業績は多岐にわたっている。

一九一一年のプリンツ・ハインリッヒ・トライアルのために純ガソリン車を設計、自らの操縦で優勝したし、航空エンジンの開発にも力をいれた。

アウストロ・ダイムラー社のこの分野への進出は一九〇七年と、かなり早い。

というのはヨーロッパでの初飛行が行われたのは一九〇六年一〇月二三日のことで、このときブラジル人のサントス・デュモンは、自製の複葉機で約二三メートルを飛行した。

アウストロ・ダイムラー社の最初の航空エンジンは水冷直列型で、初めパーセヴァル軟式飛行船に搭載された。

ついで一九一〇年には最初の飛行機用エンジンが完成した。

ただし、当時オーストリアには飛行機は一機もなかった。

しかしポルシェは飛行機の将来性を強く主張し、その航空エンジンの優秀性もてつだって、一二年にはオーストリアの保有機数は――〇二を数えるに至る。

|

空冷水平対向・4気筒航空エンジン(1912年)。

後年のVW用エンジンの源流

|

オーストリア陸軍の重砲牽引車(1914年)。

ガソリン発電ハブモーター駆動

|

そして一九一二年、彼は後のフォルクスワーゲン(VW)用エンジンの遠い祖先といってよい、空冷水平対向4気筒の航空エンジンを設計した。この対向した気筒は、VWのそれとは違って互いに僅かな角度をなしていた。

アウストロ・ダイムラー社にあっても、ポルシェはそのお家芸ともいえるガソリン・エンジン発電、ハブ・モーター駆動方式のミクステタイプの開発を進め、ウィーン市のバスにもこのシステムが使われた。

そして科学技術がいちはやく軍事目的に転用されるのは、当時の時代の流れといってもよかった。

ポルシェもオーストリア陸軍のために重砲(口径三〇・五センチ)の牽引車(ミクステ)や、路上列車(ロード・トレーン)といってもよい、多数の貨車(軍輪にハブ・モーターがつく)を連結した牽引車の設計を行い、これらはやがて大戦中、イタリア戦線で大活躍した。職人気質に徹したポルシェは、軍用であれ民需用であれ、与えられた課題に真剣にとり組んだ。

6 日本自動車事始め top

お濠ばた転落事件

日本に最初に自動車が輸入された日時、その車種については、これまでにさまざまな異説があった。

中でも最も長く信じられていたのが、サンフランシスコの在留邦人会が、当時の皇太子(後の大正天皇)の御成婚記念に際して献上した電気自動車(一八九九年、明治三二年五月)であるとする説である。この説にはさらにおまけがついている。

宮内省は、ある蒸気機関車の運転士に命じて皇居周辺で試運転を命じた。

当然野次馬が集まり、一人の老婆が人垣から離れ道の真中に出て物珍らしげに、走ってくるクルマを見つめた。

それを避けようとしてハンドルを切りそこね、クルマはお濠(ほり)にザブリと飛び込んだ。

幸い運転士もクルマも無傷で引き上げられたが、宮内省では、このような危険な乗り物は使用するわけにはいかないとお蔵入りにしてしまった、となっている。

ただし、日本の自動車事故第一号というべきこのハプニングが、はたしてどこで起ったのか――それにも三宅坂(みやけざか)説、紀の国坂説などがあり、かんじんの自動車の銘柄も不明である。

輸入車第一号、ロコモービル

しかし現在では、同じ年ながら皇太子への献上の電気自動車の上陸より1ヵ月早く(九九年四月=明治32年)アメリカン・トレーリイング・カンパニーの手をへて輸入され、横浜の山手に住んでいたJ・W・トムソンが購入した、アメリカのロコモービル蒸気自動車を輸入第一号とするのが定説になっている。

この間の事情は以前NHKのドキュメンタリーでもとり上げられたことがある。

ただし一八九八年(明治31年)、フランス人デブネが自動車を持ち込んだという説もある(『くるまたちの社会史』齊藤俊彦著)。

だが、その車種、また日本人とのかかわりについては不明の点も多い。

それはさておき、アメリカン・トレーリィング・カンパニーの横浜支店長だったW・S・ストーンは独立してロコモービル・カンパニー・オブ・アメリカの日本代理店の社長となり、販売活動を行うが、アメリカン・トレーリイング・カンハニーに勤務していた日本人の宮崎峰太郎も移籍している。宮崎は日本人としてはじめてロコモービルの操縦を行った人間である。

国産車第一号、山羽式蒸気自動車

日本への自動車の輸入はごく限られた台数であり、人々の目にとまることは稀だったが、一九〇三年(明治36年)三月一日から七月三一日まで大阪の天王寺公園で開催された第五回内国勧業博覧会には、三台の自動車が出品され、観衆の熱い視線を集めた。

アメリカ製のロコモービル、トレド蒸気自動車、そしてイギリスのハンバー(ガソリン3輪車)がそれである。

岡山県上道郡三蟠村からこの博覧会見物にやって来た森房造と楠健太郎の二人は、新時代の乗物である自動車にすっかり魅せられ、どうしてもそれを作ってみたいと思い立った。

さまざまな曲折の末、岡山市天瀬可真(あませかしの)町九三番地(当時。現在は表町三丁目一一番)で山羽(やまば)電機工場を経営していた山羽虎夫にその製作を依頼した。

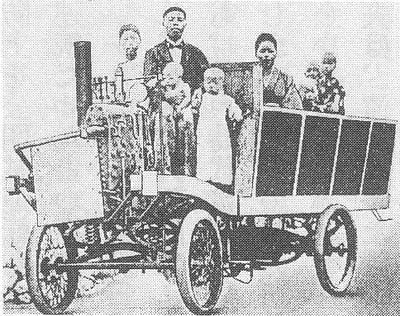

山羽は自動車など見たこともなかったが、乏しい文献と持ち前のカンと独創力をたよりに製作に取り組んだ。 |

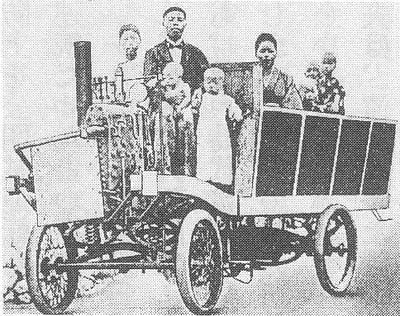

日本最初の自動車、山羽式蒸気乗合自動車(1904年)

|

この車は、ガソリン・バーナーと多管式ボイラーを備えた2気筒蒸気エンジンを車体前部に置き、後輪を駆動したが、本来は乗合自動車を目的としていたため車体が重すぎ、一九〇四年五月、山羽工場から瀬戸内海に近い三幡村の森宅まで旭川の堤防上を公開試運転したが、ソリッド・タイヤが重さに耐えきれずにのびてしまうなど、苦労の連続だったという。

一九〇四年二月八日には、明治日本にとって最大の苦難といってよい日露戦争の戦端が開かれている。

文明開化により西欧の技術文明に追いつこうとしていた日本は、科学技術の分野でも、江戸時代にすでに萌芽のあらわれていた日本人独特の創意工夫を活かして欧米の水準に達しようと必死の努力が続けられていた。

いわば“無から有”を生ずるように蒸気自動車(国産車第一号)を作り上げてしまった山羽虎夫は、遠くなった明治の人々の心意気、そして当時の時代風潮をよく示している。

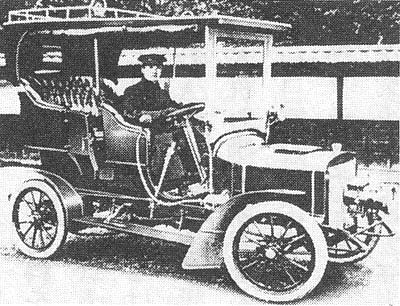

ガソリン車第一号(組立てと国産)

日本の組立車第一号は、それより早い一九〇二年(明治35年)七月に、東京の銀座三丁目五番地にあった双輪(そうりん)商会の吉田真太郎が、技師の内山駒之助の手で組み立てたガソリン4輪車(アメリカで買い求めた水平対向2気筒一二馬カエンジンつき)である。

吉田と内山はやがて双輪商会から独立した東京自動車製作所(一九〇四年創立)において、国産ガソリン自動車第一号を製作することになる。

それは日露戦争終了二年後の一九〇七年(明治四〇年)のことだった。

この車の誕生は有栖川(ありすがわ)宮威仁(たけひと)親王と深いかかわり合いがある。

一九〇五年、ドイツ皇太子の結婚式に天皇の名代として列席された親王は、帰朝のときフランスのグラック車を持ち帰られたが(フランス人運転手つき)、鎌倉極楽寺坂でスリップし、フロント・アクスル前車軸)が曲ってしまった。

東京自動車製作所は、当時東京で一軒のみの自動車修理工場であり、グラックの修理を依頼された。

修理は立派に行われ、このとき親王から車を日本で作ることはできまいかと御下問があった。

内山技師は直ちに「出来ます」と答え、かたわらの吉田社長をハラハラさせた。

東京自動車製作所といえば聞えはいいが、工場には四尺(一・二メートル)旋盤ただ一台しかなく、材料を賈う金もなかったからである。

だが半金(二〇〇〇円)を支払ってもらい、内山技師は直ちに製忤にとりかかった。

とはいえ彼は輸入した自動車の組立や修理には経験があったものの、新規の設計・製作は全くの手さぐり状態だった。

しかもエンジンもシャシーもすべてたった一台の旋盤で作り上げようとしたわけで、今日なら無謀のそしりはまぬがれないところだろう。

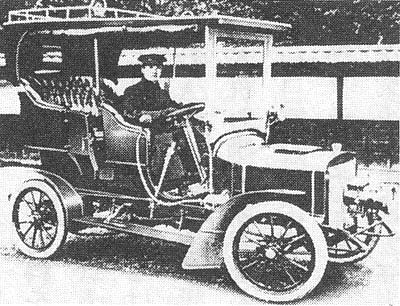

エンジンは水平対向2気筒、2ストローク・タイプで、コーン(円錐)クラッチを備え、プラネタリ・ギア(遊星歯車)セットによる前進2段・後進1段のギアボックスを備え、チェーンにより後輪を駆動した。

車体構造その他はグラック車にならって作り上げられた。

タグリー号の登場

この自動車(警視庁登録名は国産吉田式)はきわめて優秀な出来映えで、親王自ら運転され、大いに満足されたという。

このため注文が相ついだが、最終的には一七台で生産は中止された。

“外車”の運転手たちはこの車がカタクリ、カタクリ走るといい、“タクリー号”の仇名(あだな)が定着した。

明治の文明開化の一側面である、舶来崇拝の考え方は根強かった。

日本の自動車工業はその後、軍事と結びついて、いわば跛行(はこう=ジグザグ)的な発達を続ける。

日本の工業水準自体が、欧米とはあまりにも隔絶していたからである。

自動車生産は、その背後に広範囲の分野にわたり、成熟した工業技術がなければ成立しえない。

日本の自動車工業の真の開花は、タクリー号の半世紀以上後の一九六〇年代まで待たなくてはならなかった。 |

日本最初のガソリン自動車、通称タクリー号(1907年)

|

top

****************************************

|