|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅱ ひしめく新技術

|

1000万台目の累積生産台数を示したT型(左)とフォード第1号車。右端はヘンリー・フォード |

1 量産と新規技術 top

アメリカ自動車事情

フランスを中心に急ピッチで自動車の開発が進められているあいだ、大西洋をはさんだアメリカはやや出遅れの感があった。

何しろ一八九七年のアメリカ車の全保有台数はわずか九〇台、一九〇〇年になっても四一二九台という状態だったからである。

アメリカ最古のガソリン自動車は、チャールズとフランクのドゥーリエ兄弟(一八九三年)によるものだが、現存する銘柄として最も古いのはオールズモビールである。

アメリカ初のガソリン・エンジン

一八六四年生れのランサム・E・オールズは、まず父の機械工具の販売店で機械工としての修業を積み、やがてアメリカとしては最初のガソリン・エンジンを忤った。一八八五年のことである。

オールズはこのエンジンの販売にのり出し、やがて3輪蒸気自動車(一八九三年)を作った。

これに注目したのが『サイエンティフィック・アメリカン』誌で、紹介記事がのせられた。この記事はインドでも読まれ、そこから注文が舞い込んだ。オールズ車はアメリカ製自動車の輸出第一号となった。

一八九七年にオールズ・モーター・ヴィークル社が設立され、九九年から高級タイプの本格的生産が始まったが、車はさっぱり売れず、一九〇〇年には八万ドルの赤字を出した。

そしてこの財政危機を救ったのが、有名な“カーヴド・ダッシュ”で、これはまた世界初の量産車として知られている。

世界初の量産車“力ーブド・ダッシュ”

誰にでも運転できる操作のやさしい車で、どんな田舎の修理屋でも修理のできる簡単な構造――それがカーブド・ダッシュの特徴だった。

プロトタイプは一九〇一年初めに完成した。

この車のダッシュボード(車の前部につける泥はねを防ぐ構造)にカーブがつき、丸くそり返っていたことが命名の理由である。

工場が火災にあうなどのハプニングもあったが生産は順調に進み、一九〇一年度は四二〇台が売れた。

それというのもオールズ社にはそうそうたる人材がひしめいていたからである。

一八九六年にデトロイトで最初の車を作ったチャールズ・ブラディ・キング、ジョナサン・D・マクスウェル(後にマクスウェル社を作る)、ロバート・C・パップ(後にパップモビールの製作者)、ロイ・D・チャビンとハワード・E・コフィン(後にハドソン社を創設)といったメンバーである。

一九〇二年には四〇〇〇台を生産すると宣言して人々を驚かせたオールズだが、実際には二五〇〇台を生産し、はたしてそんな台数が売れるかどうか半信半疑の人々に口をつぐませるに十分だった。

オールズモビール・カーヴド・ダッシュ(アメリカ)は、1905年

ニューヨークからオレゴン州ポートランドまでの長距離ドライブに挑戦 |

カーブド・ダッシュの巧妙な宣伝

力ーヴド・ダッシュの好調な売れ行きの理由の一つが、巧妙で近代的な宣伝である。

まず一九〇一年に、ロイ・チャピンはデトロイトからニューヨーク間一三〇〇キロの耐久走行に成功した(七日間かかった)。ニューヨークにオールズモビールの代理店を開くにあたって、いささか乱暴だが金のかからぬ効果的な宣伝が行われた。

ニューヨークの中心部五番街にカーヴド・ダッシュを乗り入れ、自転車に乗る警官にわざとぶっけて転倒させ、スピード出しすぎで警官に逮捕される――新聞はそうしたハプニングを面白おかしく書きたてた。

そしてそれをきっかけにニューヨークだけで七五〇台のカーブド・ダッシュが売れたのである。

それから間もなく、カーブド・ダッシュはポピュラーソングの中に“メリー・オールズモビール”として登場した。

「ぼくのメリー・オールズモビールに乗って、いっしょに行こうよ、ルシルちゃん……」。

今日でもそんな口説(くど)きがありそうだ。

「車を作るのは簡単だが、売るのはずっと難しい」

といったのは後のヘンリー・フォードだが、カーブド・ダッシュは、いかに車を売るべきかをアメリカ人に教えた。

この車こそは後のT型フォードの天文学的数字に達した量産へのさきがけとなったモデルだった。

自動車技術のアイディア時代

一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて、自動車技術に関係したニューアイディアが欧米でいっきょに噴出した。

それは若い才能に恵まれた技術者の自動車にかけた期待、もしくは思い入れがいかに強かったかを物語っている。

現在自動車メーカーが“新規”技術として宣伝するもののほとんどは、この時期にアイディアとして生れている。

例えば一九七〇年代末から新しい出力向上の手段としてもてはやされたターボチャージャーにしても、スイスの技術者アルフレード・J・ビュッヒの発明で、その特許申請の日付は一九〇五年となっている。

ターボはその後航空エンジン用に開発され、ことに軍用機では不可欠の装備となった。

スーパーチャージャー(過給機)も一九八〇年代以降の自動車エンジンに愛用されている。

ターボが排ガスでタービンを回すのと違って、エンジンの回転を機械的にとり出す方式で、この研究を最初に手がけたのは、“自動車の父”ゴットリープ・ダイムラーで、その特許(DRP 34926)は史上初のガソリン4輪自動車の誕生の一年前(一八八五年)に取得されている。

自動変速機も一九世紀末に

今日広く普及しているオートマチック・トランスミッション(自動変速機、AT)にしても、その歴史は一九世紀末にさかのぼる。 ゛

最初のイギリス製ガソリン4輪車を作ったのは、フレッド、ジョージ、フランクのランチェスタ三兄弟だが(一八九六年)、特にフレッドは独創的な技術者だった。

彼はその第三号車のために、複合型のプラネタリー・ギアをもった3速のプリセレクター式ギアボックスを開発した。

あらかじめ(プリ)、希望する変速段階を選んで(セレクト)、クラッチを入れると、自動的にギアが噛み合うようになる。

このシステムは一九〇〇年に発売された一○馬力型に搭載され好評を博した。

現在私たちは、ATというとトルクコンバーターつきのもののみを思い浮べがちだが、実はそれには各種の異なった方式がある。

フランスのルイ・ルノー(前出)は、きわめてユニークなアイディアの持主だったが、一九〇七年に流体静力学的方式のATの特許をとっている。

これは入力シャフトの油圧ポンプの力を出力シャフトのモーターに斜板(スワッシュ・プレート)を用いて伝達する方式である。

ルノーの場合は、工作上の問題などのため実用化には到らなかったが、このアイディアはその後トラクターや排土機の駆動系として欠かせぬシステムになっている。

ルノーの先進性を物語るエピソードといってよい。

古い“新規技術”

このような“古い”新規技術は数え上げればきりがない。前輪独立懸架は一八九九年のフランスのボレー車(後輪も独立式)が最初である。

4輪駆動はオランダのシュペイケル兄弟が開発し(一九〇四年)、前輪駆動はアメリカのウォルター・クリスティが一九〇四年に実用化させている。

この車はさらに、イギリスのミニ(一九五九年発表)と同じく、4気筒エンジンを横置きにしたパイオニアでもある。

燃料噴射システムの開発の歴史は内燃機関のそれと軌を一にしているが(例えば一八三三年ドイツのJ・ジュバイル特許)、それというのも効果的な気化器(キャブレーター)の発明は二〇世紀初頭まで待たなければならなかったからである。

燃焼効率のすぐれたダブル・オーバーヘッド・カムシヤフト(DOHC)エンジンにしても、その第一号は一九一二年のフランス・グランプリ(GP)に出走したフランスのプジョー車だった。

一九世紀末から二〇世紀初頭は自動車技術の激動期だった。それに量産というインパクトが加わって、自動車の発達のピッチはいやが上にも高まったのである。

2 ロールズ・ロイス・シルヴァー・ゴースト――質の追求 top

アラビアのロレンスと“RR”

ピーター・オトゥール主演の映画「アラビアのロレンス」でもお馴染みのトーマス・E・ロレンスは、この世でいちばん欲しいものは、と問われたときこう答えた――

「それは何といったってロールズ・ロイスだ――シルヴァー・ゴーストだ。一生乗れるだけのタイヤもつけてね」。

その映画にも、メタリック塗装のボディのシルヴァー・ゴーストが登場している。高い性能と信頼性、そしてすぐれた乗心地と静粛な走行ぶりを買われ、シルヴァー・ゴーストは第一次大戦中(一九一四~一八年)、指揮官車として各地の戦線に活躍したが、酷熱の中東の戦場ではことにその威力を発揮した。

それは文句なしに“The Best Car in the World”(世界最良の車)だったのである。 |

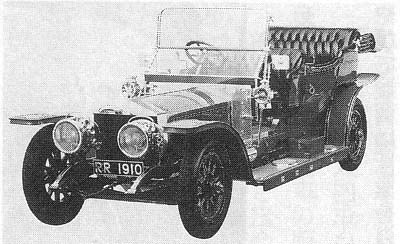

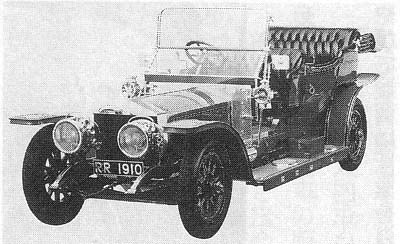

ロールス・ロイス・シルヴァー・ゴースト・ツアラー(イギリス、1910年)

|

ロイスの第一号車

フレデリック・ヘンリー・ロイスは、貧しい粉挽きの息子として、一八六三年三月二七日、ピーターバラの近くに生れた。

父が早く死んだため、一四歳でグレート・ノーザン鉄道で見習工として働き、その一方で苦学して電気工学を修めた。

そして一八八四年には友人と共同出資して小さな電気メーカー(F・H・ロイス社)を設立、やがて順調に社業をのばしていった。

ロイスがはじめて自動車に出会ったのは一九〇二年のことである。

フランスのデコーヴィル車を買った彼は、その工作の不備、数多くの欠陥に驚いた。

「満足できるクルマに乗ろうと思ったら、自分で造る以外、道はない」と結論づけた彼はさっそくクルマ造りに取り組み、一九〇四年に試作第一号車を完成させた。

2気筒一〇馬力エンジンつきのこの第一号車は、スムーズさ、また静粛さにおいて時代の水準遙はるかに超えており、性能も高かった。

そしてこのクルマに惚れ込んだのが、チャールズ・スチュアート・ロールズだった。 |

ヘンリー・ロイス

|

ロールスとロイスの出逢い

C・S・ロールスは一八七七年、富裕な貴族の家に生れ、ケンブリッジ大学で工学を学んだ。

早くから自動車を乗り回し、スピード記録に挑戦したり(一九〇二年、フランスのモルズ車で時速 一〇一・五キロをマーク)、現在のRAC(王立自動車クラブ)の前身の組織づくりに熱中していた彼は、やがて外国車の販売会社、C・S・ロールス社を設立した。

そしてロイスと出会ったロールスは、話し合いの末一九〇四年に契約を交わし、ロールス社がロイス社製の自動車の販売を独占的に行うことになり、事名は“ロールズ・ロイス(以下RR車)と定められた。

C・S・ロールスはRR車でレースやトライアルに積極的に参加し、一九〇六年の第二回の“ツーリスト・トロフィ(TT)レース”では優勝した。そして両社の自動車部門はその年合併した。

ロールズ・ロイス社の誕生である。

ロールズ・ロイス社の誕生

RR車は当時の最高水準の技術、材料を意欲的に採り入れた。

例えばシャシーやアクスルには軽量で強度の高いニッケル鋼を使用して軽量化をはかった。

またロイスの信条ともいえる工作の入念さにより、RR車の総合性能はきわめて高かった。

ロイスは技術者としては傑出した、鋭い思考能力をもつ完璧主義者だった。

ときにRR車が“設計よりも工作を優先させたクルマである”と評されたように、彼は品質管理(QC)を極端なまでに重んじた。

QCの重視は、一九七〇~八〇年代から世界の自動車メーカーの合言葉となったが、ロイスはじつに半世紀以上前からそれを実践していた。

当時のRR社には、2、3、4、6気筒車があったが、全く問題がないわけではなかった。

ことに最上級車であった6気筒三〇馬力型は、ライバルであったネピアの同タイプにやや見劣りがした。

RRの直列6気筒エンジンはクランクシャフトが長いため振動が発生しやすかったのである。

ロイスは社運をかけて、新しい6気筒車の設計にとりかかった。

それが彼の生涯最大の傑作といってよい6気筒四〇/五〇馬力型(四〇はRAC課税馬力、五〇は制動馬力)である。

世界最良の6気筒車

シャシーはそれまでの三〇馬力型と同じものを流用したが、新設計の直6エンジン(3気筒ずつの分割鋳造)は、鋳鉄製の一体シリンダー・ヘッドに、七個のメインベアリング支持によるニッケル・クローム鋼製の頑丈なクランクシャフトをもっていた。

潤滑(じゅんかつ)には特に注意がはらわれ、潤滑油はシリンダー壁、タイミング・ギア、そしてベアリングに圧送された。

排気量は七〇三六cc(後に七・四リットル)、出力は四八馬力/毎分一二〇〇回転だった。

当時市販されていた気化器は、いずれもロイスの求める基準に達していなかったので、彼は新エンジン用に効率の高いものを設計した。

また現在では当りまえのこととなっているクランクシャフトの振動をおさえるバイブレーション・ダンパーも採用された。

比類ない静粛さとスムーズさをもっ新しい6気筒エンジンは、このようにして生れた。

そしてRR社は自信をもって、“The Best Six-Cylinder Car in the World”のキャッチフレーズで、ネピアとの対決をはかったのである(後に“6気筒”ははぶかれる)。

“銀色の幽霊”出現す

四〇/五〇馬力型のデビューは一九〇六年の暮れのことだったが、翌年RR社にとって記念すべきモデルが誕生した。それが生産一三台目の、四〇/五〇馬力型のシャシーに銀色に塗装した軽快なツーリング・ボディをのせ、ランプや金具類に銀メッキを施した“シルヴァー・ゴースト”(Silver Gohst=銀色の幽霊)である。

以後四〇/五〇馬力型はすべてシルヴァー・ゴーストと呼ばれるようになった。

シルヅアー・ゴーストはロイスが目指した信頼性、耐久性をみごとに実証した。

RAC主催の二〇〇〇マイル・スコティッシュ・トライアルを含む一万四三七一マイル(二万三一二三キロ)のテスト走行中、一時停止をよぎなくされたのは一回だけ――それも燃料コックが自然に閉じたためだった。

RR伝説の数々

ロールズ・ロイスほど数多くの“伝説”をもったクルマはない。

前述のシルヅアー・ゴーストの時代、エンジンをかけた室内できこえるのは懐中時計の音だけ、といわれ、その静粛さには定評があった。

またシルヴァー・ゴーストのエンジンの超絶的なバランスの良さと、ロールスのエンジニアがいかにエンジン振動の除去に苦心したかを示す実験が行われた。

まずボンネット上にコップを三個置き、それぞれ色の異なった水を縁まで一杯にそそぐ。

エンジン回転数を毎分一一五〇回転にまで上げ、四分間露出でその写真を撮った。

そしてRR社の思惑どおり、その写真では一滴の水もこぼれていなかった。

つまり振動が全くないことの証拠であり、写真は当時の宣伝に使われた。

シルヴァー・ゴーストはシャシーの頑丈さでも定評があった。

第一次大戦中、四トンの装甲と重機関銃を装備した装甲車は、西部戦線などで活躍した。

“安くつく”RR

シルヴァー・ゴーストはヘンリー・ロイスの完全性追求の哲学を具体化したクルマだった。

彼は自らの考えを次のように要約している。

「最上のものは結局のところ最も安くつく。購入時の価格が忘れられてからも、ずっと長く残るからだ……」。

残念ながら私たち庶民は“最も安くつく”ものをおいそれと買うわけにはいかない。

このあたりが資本主義経済固有の仕組みなのだろう――

ロールズ・ロイスは昔も今も、富裕階層のステータス・シンボルの一つでありつづけている。

3 フォードT型――量の追求 top

“自動車の世紀”の育ての親

ダイムラーとベンツを自動車の父とすれば、さしずめヘンリー・フォードは“自動車の世紀”の育ての親といってよい。

ヘンリー・ロイスがあくまでも質を追求したのに対して、フォードは量の追求によりモータリゼーションの開花をうながしたからである。以後の自動車の歴史は、この二人のヘンリーが求めつづけた質と量という二大要素の発展の歴史といってよいだろう。

フォード第一号車の完成は、彼がエジソン電気会社の技師長時代(一八九一~九九年)の一八九六年だが、フォード・モーター・カンパニーの設立は、一九〇三年六月、そしてあの伝説的なT型フォードのデビューは一九〇八年一〇月一日のことだった。

大衆のクルマT型

T型には、それまでの自動車製品にはないいくっかの特徴があった。

第一に当時の常識だった“クルマは高いもの、金持ちのもの”という通念を破って、あくまでも大衆にも手のとどく価格を設定したことである。

もちろんフォードも最初は大型の高級モデルK型なども作っていたが、たまたま不景気が到来し(一九〇七年)、一〇〇〇ドル以下のモデル(N型など)のほうの売り上げが伸びたこともT型に踏み切るきっかけとなった。

ヘンリー・フォードは、ただ安いだけでなく、軽量かつ頑丈で、誰でも簡単に取り扱いのできるクルマ作りを目指した。安グルマと言われながら、当時最新の技術が惜しみなく盛り込まれていた。

これが第二の大きな特徴であり、これは三〇年代になってフェルディナント・ポルシェがフォルクスワーゲンにおいて踏襲した手法である。 |

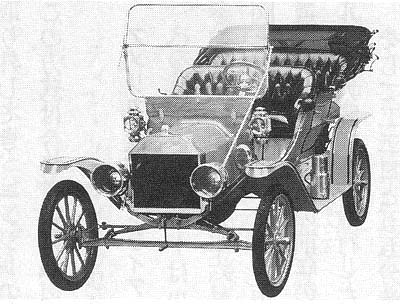

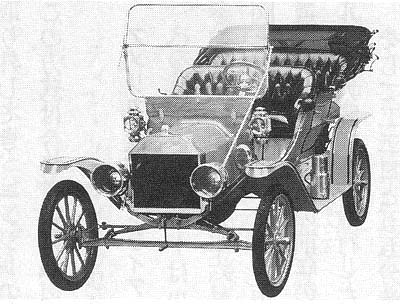

フォード・モデルT・ツーリン(アメリカ、1909年)

|

例えばフレームには当時まだ珍らしい、強度のきわめて高いヴァナジウム鋼を用い(軽量化が可能)、4気筒エンジンもそれまでのように単体のシリンダーを熔接したものではなく、一体鋳造されていた。

またシリンダー・ヘッドも取り外しでき、エンジンのオーバーホールも(従来よりは)より容易にできるようになっていた。

この方式は今日では常識以前といってよいが、当時としては極めてざん新たった。

アメリカ大陸横断トライアル

ヘンリー・フォードはT型の頑丈さを実証するために、アメリカ大陸横断のトライアルに参加した。

一九〇九年六月一日、五台(T型は二台)のクルマが、タフト大統領のピストルの合図とともにニューヨーク市役所前をスタートした。

当時のアメリカ大陸の内陸部には道らしい道はなかった。

その前年の一九〇八年のニューヨーク~パリ二万キロレースにおいて六台のクルマが大陸横断を敢行(かんこう)したのだが、太平洋岸にたどりつけたのは半分の三台だけだった。

そして二二日と五五分を経過した後、一台のT型がトップでシアトル市のゴールに入った。

いちばん安いクルマ(当時八五〇ドル)が最もタフであることを証明したのである。

フォードは直ちに、同社がその後T型のみの生産に集中し、他の銘柄の生産を中止することを宣言した。

さらに一九一〇年の元日から、世界最大の自動車工場で、流れ作業の生産ラインを備えたハイランド・パーク工場が稼働を開始し、T型が続々と市場に送り出された。

伸び続ける生産

T型の生産台数は一九〇九年には一万三八五二台、一〇年は二万七三九台とさはどの数ではなかった。

このときの全米生産台数は一二万七二八七台と一八万七〇〇〇台であるから、T型の市場占有率(以下、シェア)はそれぞれ一〇・九%と一一・一%となる。

ヘンリー・フォード自身もT型はせいぜい一〇万台も売れればよいと予想していたほどである。

しかしT型累計生産台数が――〇〇万台をこえた(一〇二万九二〇〇台)一五年には、全米生産九六万九九三〇台に対して四一万八一〇〇台と四三%を、さらに第一次大戦後の二四年には実に五五・三%をT型が占めるまでになった(全米生産三六〇万二五四〇台、T型一九九万一五二〇台)。

価格も一五年には四九〇ドル、二四年には三八〇ドル、そしてその翌年には二九〇ドルに下った(最低)。

“ティン・リッツィ”の氾濫

T型はアメリカを象徴するコカコーラやハンバーガーのように、世界中の市民生活の改変を行った。

人びとはモデルTの歌をうたい、その本を書き、生活の伴侶(はんりょ)とし、そしてジョークを言った。

「T型は決して追い越すことができない――なぜなら二台抜いても」その先に必ずT型がいるから……」。

ティン・リッツィ(ブリキ製の安グルマ)の愛称で親しまれたT型は、なぜこれほどにも売れたのか?

その理由はいくつかある。

第一に考えられるのは、広大きわまりないアメリカ大陸において、一部の鉄道を除いては交通手段が極度に不足していたことがあげられる。

アメリカの国家統一は、T型の普及によってはじめて実質的に完成した、と言われるのも、そのことを示している。

日本の新幹線は対面での情報交換を可能にした、とよく言われるが、実はT型にも同じことが当てはまる。

開拓時代の記憶

アメリカ初期の歴史は、ひらすらに西へ西へと太平洋を目ざす開拓の歴史だった。

その主役は幌馬車であり、人々はその中に生活し、インディアンと闘い、国土をひろげていった。

そうした民族の記憶、もしくは集団的無意識が、アメリカ人のトランスポーテーション(交通運搬手段)へのこだわり、ないしは愛着を生んだ、と説く人がいる。

T型はそうしたアメリカ人のメンタリティにぴったりの乗物だった。

だがT型は、先に述べたように“扱いやすい車”ではなかった。

『エデンの東』や『怒りのぶどう』で知られる作家、ジョン・アーネスト・スタインベックは、T型について次の回想を残している。

「モデルTは今日我々の考えている意味の自動車ではなかった。

それはひとつの人格をもっていた。

気まぐれで、意地悪く、それでいてひどい冗談好きだった……

モデルTとつき合うことで、人間は短気を起すことを忘れ、虚栄の罪を犯すことはなくなった。

東洋的といってもよい寛容の徳を身につけることができたのである……」。

T型の気まぐれ“ケッチン”

そしてモデルTが最も気まぐれで意地悪いのが、エンジン始動のときだった。

今の方々は博物館以外では見たこともないだろうが、少くとも一九二〇年代ごろまでの自動車は、ラジエータの下に必ずといっていいくらい、始動用のクランク・ハンドルをぶら下げていた。

これを手で回してエンジンを始動させるのだが、これが容易ならざる作業だった。

クランク・ハンドルを回すには一定の手順があり、かなりの“年季”が必要だった。

うっかりすると“ケッチン”を喰らって、ひどい目に合うからである。

ケッチンという言葉は、足踏み式のスタータをもったオートバイではよく聞く言葉だが、これは英語の“kicking (back)”の日本なまりで、クランク・ハンドルが強い力で逆回転することを言う。

つまり馬に蹴られるような反動である。

馬に蹴られて死ぬこともあるように、ケッチンも致命的な結果をまねくこともあった。

いちばん“並みの”被害は親指の骨を折ることで、これを防ぐためには、クランク・ハンドルを握らずに親指はハンドルの上に添える、などの配慮が必要だった。

しかしアメリカのキャディラック社(そして後にリンカーン社)の創始者であるヘンリー・リーランドのある親友の場合は、それぐらいではすまなかった。

キックバックしたクランク・ハンドルのために(身体を前にかがめすぎたためだろう)、あごの骨を折られ、手当のかいもなく死んでしまった。

余談だが、リーランドのその嘆きを耳にした知人の若い電気技術者チャールズ・ケタリングが、今日と同じ電気スターターの開発に乗り出し、実用化に成功している(一九一一年)。

一五〇〇万台余の果て――

それはともかくとして、T型の爆発的な普及は、逆にT型の命取りになった。

アメリカの他の自動車メーカーも指をくわえてT型の成功を見過していたわけではない。

フォード流の量産方式を学び、さらにT型とは一味違ったモデルを市場に送りはじめた。

“黒でさえあればどんな色でもある”(じつは赤や緑色に塗ったものもあった)とヘンリー・フォードの豪語した飾り気のないモデルの単品生産で、劇的な価格の低下には成功したものの、T型はしだいに人々に飽きられるようになった。

ヘンリーの長男エドセルがT型をより近代的なモデルと交代させるべきだと提案したが、ヘンリーは言下に反対した。しかし売上げの低下も決定的で、T型は一九二七年六月五日生産中止となった。

あくまでもT型に固執したヘンリーは怒って工場を飛び出した。

T型の累計生産台数は一五〇〇万七〇三三台にの記録は一九七二年二月一七日、フォルクスワーゲン・ビートルによりほぼ半世紀後に破られるまで、自動車の歴史に大きな金字塔としてそびえ立っていたのである。

T型による自動車の量の爆発的な増大は、自動車による人間社会の質の変化をうながす最初のインパクトだった。

4 自動車は飛行機より速かった top

蒸気機関車は馬より速いか?

人類の歴史の中で、馬の使用はかなり古い。

いわゆるアラビア馬と呼ばれる駿足の種類が生れたのは紀元前一四〇〇年ごろと言われる。

このように馬は、きわめて長期間にわたって陸上のスピードの王者として君臨する。

というよりは、人類はスピードについてはほとんど無関心でありえたといってよいのだろう。

そのような“太平の夢”を醒ましたのが、産業革命、そして資本主義の抬頭(たいとう)である。

はじめて実用に耐えうる蒸気機関車の製作に成功したのは、ジョージ・スティーヴンスンとされている。(一八二五年)。

イギリスのストックトン・ダーリントン間に世界初の鉄道会社が開業し、スティーヴンスン製作のロコモーション号が使用されたが(一八二五年)、世間一般が蒸気機関車の実用性を認めるようになるのは一八二九年まで待だなくてはならなかった。

この年リバプール~マンチェスター間の鉄道が開通したとき、一つの懸賞がかけられた。

はたして蒸気機関車は馬より速いか、ということが、当時の人々の最大の関心事だったからである。

馬と蒸気機関車との競走にあたって、スティーヴンスンは、自ら製作したロケット号を運転した。

三〇人乗りの客車一台を引いたロケット号は、はじめこそ馬との併走を許したものの、やがて難なく引き離し、時速二九マイル(四六・七キロ)のスピードを記録し、賞金五〇〇ポンドを受けた。

これこそは蒸気機関車が将来陸上交通の王者になることを告げる重要なエピソードだった。

産業革命の原動力となった蒸気機関は、人類のスピードを急激なペースで押し上げていった。

人類ははじめて、スピードの妖(あや)しい魔力という、いわば禁断の木の実を昧わった。

だが蒸気機関車は、スピード新時代のほんのつつましい前奏曲でしかなかった。

蒸気機関車のスピードの向上は続き、一九世紀半ばすぎには時速一〇〇キロをこえ、一八九○年には時速一四三・九キロをマークするまでになった(フランスのクロンプトン六〇四型)。

生れたばかりの自動車には、とうてい及びもつかぬスピードである。

自動車と自転車のスピード比べ

そして自動車と自転車二八八五年、イギリスのジェームズ・スターリーがペダルとチェーン方式の自転車を発明)のどちらが速いかが、一九世紀末の人々の話題になった。蒸気機関車と馬と全く同じ関係である。

そしてフランスの自動車専門紙「フランス・オートモビール」が自動車と自転車の“スピード・コンテスト”を企画した。

自転車は専用のトラックを走るため、自動車は併走できない。そこでタイム・トライアルのかたちがとられた。

なお自転車のスピードの当時の世界記録は、フランス人アルペ・ルーシャンピオンの保持する一キロ区間六六秒(時速換算五四・五キロ)である。

主催者が選んだ場所は、パリのアシェールにあるアグリコール公園で、その中央大通りはかなり長い直線路だったが、そのうち二キロをコースにした。

これにより一キロ区間の静止(スタンディング)スタートと、その先の助走(フライング)スタートの二種類の記録が同時に得られるわけである。

このやり方は今日でも踏襲されている。

一八九八年八月こ一日、会場にジャントー電気自動車に乗って姿をあらわしたのは、ガストン・ド・シャスルー・ローバ伯爵である。助走スタートでのタイムは五七秒、時速換算で六三・一五八キロである。

これが史上初の自動車のスピード記録であり、自動車は自転車より速いことがはっきりと示された。

時速一〇〇キロの壁

そしてシャスルー・ローバに挑戦して記録を伸ばそうとする人間があらわれ、主催者側をよろこばせた。

格好の新聞種である。それがベルギー人のカミーユ・ジェナッツィだった。

一八九九年の一月から四月にかけて二人は交互に五回のスピード記録にいどみ、最後の試み(四月二九日)でジェナッツィのラ・ジャメ・コンタント号電気自動車は、時速一〇〇キロの壁を破った(一〇五・八八二キロ)。

「ジャメ・コンタント」(決して満足しない)は、あくことなき人類のスピードの追求の合言葉と解釈されがちだが、実のところ、派手好みで浪費家のジェナッツィ夫人を念頭においての、皮肉をこめた命名、という説が有力である。

一九世紀末、電気自動車と蒸気自動車は、ガソリン自動車と共存していた。

ガソリン車が幼稚な構造で、信頼性に欠けていたためだが、苛酷なレースを通じて“体質改善”が行われると、そのスピードも目に見えて上昇した。

ガソリン車が時速一〇〇キロの壁を破ったのは、一九〇二年八月五日、フランスのモルズ車に乗るアメリカの石油王の息子、ウィリアム・K・ヴァンダービルト(フランスのアブリにて、一二二・四四九キロ)、時速一五〇キロの突破は、一九〇四年三月ご二日、フランスのゴブロンブリリエ車に乗るルイ・リゴリー(ニースにおいて、一五〇・〇〇〇キロ)である。

この頃になると蒸気車と電気車は、陸上交通手段の主役の座をガソリン車にはっきりとゆずっていた。

そしてガソリン自動車にとって、スピードの向上は一種の至上命令として、あくことなき追求が続いた。

二〇世紀はまた“スピードの世紀”になろうとしていた。

ベンツ社の挑戦――時速二〇〇キロ

ゴットリープ・ダイムラーとならんで近代自動車の父であるカール・ベンツは、かなり頑固で保守的な人物だった。

たしかにベンツは自動車の企業化についてはダイムラーに一歩先んじていたのは事実だが、一八九三年にヴィクトリアと呼ぶガソリン4輪車を完成、発売のしばらく後にこう言った――

「ビクトリアにはもはや改良の余地はない」。

自動車に限らず、二〇世紀の科学技術の産物は、絶え間ない進歩発展を前提とする。

一種の自転車操業といってもよい。

それが停止したとき、残る道は滅びでしがないのが宿命である――というのが科学技術万能時代の信仰でもあった。

ペンツがその辺のところをどう考えていたのかよくわからないが、二〇世紀に入ると、さすがに彼も、好きではなかったが自動車レースに参加して自社製品の真価を広く知らしめる必要に目ざめた。

はじめはダイムラー・チームに歯が立だなかったが、ハンス・ニベルをはじめとする若手の優秀な技術者の手でそのレーシングカーはしだいに強力になり、一九〇八年の、当時唯一のグランプリ・レースである“フランスGP”では、メルセデス(ダイムラー社)につづいて二位に入った。

そしてその余勢をかって、ベンツ社はスピード記録に挑戦する。

目標は時速二〇〇キロ突破である。

当時、世界で最も速い陸上の乗物は電気機関車だった。

ジーメンス・ウント・ハルシュケ社製の電気機関車が時速二〇〇キロの壁を突破したのは一九〇三年のことだったからである(二一〇・五キロ)。

余談だが、ライト兄弟のフライヤー号の初飛行も同じ一九〇三年のことで、そのときの時速は約四八キロである。今日とは全く逆で、飛行機のスピードは汽車、自動車にも劣っていたのである。

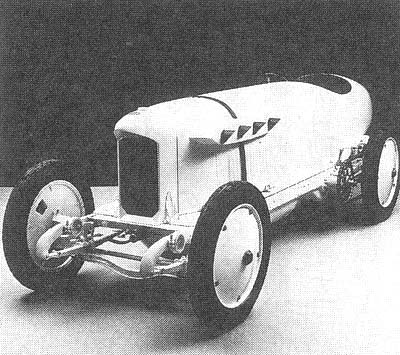

一九〇九年の秋、ペンツ社は排気量二万一五〇四ccの直4(気筒が一列に配置された4気筒)型エンジンを搭載したマンモス・マシンを完成させた。

ブリッツェン(電光)ベンツである。

今日では考えられぬ大排気量であるが、当時エンジン出力の増大には排気量をふやすのが唯一の手つとりばやい方法だった(ただし、前述のように一二年のプジョーのDOHCエンジンの発明までは)。

一九〇九年一一月八日、ブリッツェン・ベンツに乗ったヴィクトール・エメリ(仏)は、イギリスのブルックランズのサーキットで、助走スタートの一キロ区間を一七・七六秒で走りきり、時速二〇二・六九一キロと史上はじめて公式にこの区間で二〇〇キロの壁を破った。

ブリッツェン・ベンツはさらに改良が加えられ、一〇年三月二三日、アメリカのデイトナビーチで、バーニー・オールドフィールドは記録を時速二二・二六七キロに伸ばした。

そしてこの世界記録が破られるのは一二年後(一九二二年五月一七日、イギリスのリー・ギネス、サンビーム車、二一五・八二キロ)のことである。

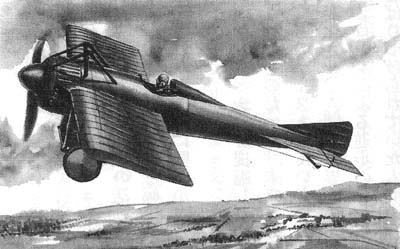

後発の飛行機の進歩も目ざましかったが、二〇〇キロの壁は厚く、それを突破したのはフランスのド・ペルデュサン機で、自動車に遅れること四年の一九一三年のことだった(二〇四キロ)。

だが第一次大戦中、戦争の新しい道具としての飛行機は長足の進歩をとげ、スピードの王者の座を不動のものとした。

そしてそのためには自動車技術(ことにエンジン)の急速な成熟が前提となっていたのである。 |

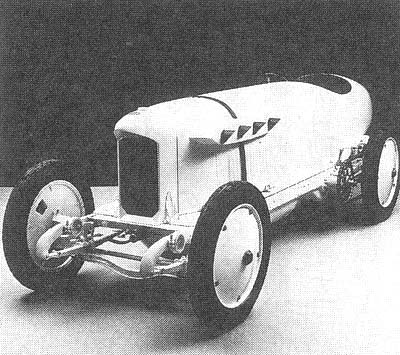

ブリッツェン・ベンツ速度記録車(ドイツ)。

1911年デイトナ・ビーチで時速228.10キロ(未公認記録)

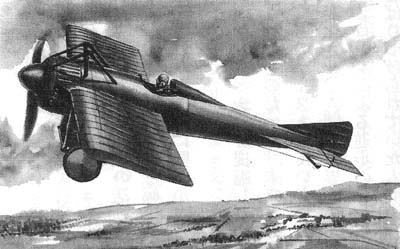

飛行機として史上初の時速200キロをこえた

ド・ペルデュサン単葉機(フランス、1913年)(鴨下示佳画)

|

5 未来派宣言の意味 top

自動車に触発された未来派

二〇世紀初頭、絵画の世界でもさまざまな模索が行われた。

立体派、シュールレアリスム、フォービスム等々の流派のほかに、未来派といわれた主張があった。

この活動は、イタリアを中心として絵画のみでなく演劇、インテリア・デザイン、写真、音楽など幅広い分野に及んでいるが、それが自動車のダイナミックな存在感に触発されたところに興味がある。

このような例はこの未来派一つしかない。

一九〇九年に詩人で宣伝家のフィリッポ・トマソ・マリネッティが提唱したのが未来派であるが、それは自動車を含む近代テクノロジーに啓発されたものだった。未来派の人びとはテクノロジーに全幅の信頼を置いた。

それは前述のゾラなどのケースと似ていないこともない。

未来派の人びとは、自動車こそは環境を物理的に変化させ、人間の世界への知覚を変えるものとしてとらえ、そのため自動車は、近代性とテクノロジーによる進歩のシンボルと化した。

その特性の一つである急激な運動は、都市空間にしばりつけられていた人間の経験をさらに強化拡大し、力の感覚、鋭い快さ、そして解放をもたらすものと考えた。

こうした主張が、単なる思弁的な考察だけによって生れたものでないことに大きな意味がある。

それは自動車との触れ合いという体験から発したものである。

彼らは自動車のもつスポーツ性、その力強さ、それによって味わえる陶酔的な興奮、そしてドライブによる自由を重んじた。

鼻息荒い未来派宣言

マリネッティの有名な未来派宣言(正確には『未来主義の基礎とその宣言』、一九〇九年)には全部で一一項目があるが、そのうち主要なものを次に示そう。

1、われわれは危険を愛し、エネルギッシュで勇敢であることを歌う。

2、われわれの詩の原理は、勇気、大胆、反逆をモットーとする。

…………

4、われわれは世界の栄光は一つの新しい美、すなわち速度の美によって豊かにされたと宣言する。

爆発的な息を吐く蛇にも似た太い管で飾られた自動車……散弾(さんだん)に乗って駈るかのように咆哮する自動車は“サモトラケのニーケ”よりも美しい。

…………

8、われわれは世紀の突端をなす岬に立っている。

不可能なるものの神秘の門を破らねばならぬとき、なぜ後を振り向かねばならぬか?

時間と空間は昨日すでに死んだ。われわれは永遠にして普遍なる速力を創造した。…………

9、われわれは戦争――それはこの世の唯一つの健康の泉だ――軍国主義、愛国心、アナーキストの破壊力、殺すことの美的趣向、女性蔑視を讃えよう。

………… (鈴木重吉訳) |

マリネッティの言いたかったのは、過去への訣別であり、二〇世紀の新しい神である科学技術を力とたのみ、古典的な秩序への挑戦を試みたといってよい。

それは当然ながら、後になるとイタリアの国家主義(ファシズム)とも結びっくことになる。

画家と自動車

|

“疾走するレーシング・カー”ジャコモ・バッラ(イタリア、1913年)

|

現在とは違って、一九世紀末自動車は画家にとって新奇な題材となった。

風俗画家トゥールーズ・ロートレックは、一八九六年に毛皮のドライビング・スーツに身を固め、ゴーグルをかけたドライバーをリトグラフに残した(「モードリスト」)。

アンリ・マチスも運転席の前方に開ける並木道をテーマにした一幅の画を残した(「ウインドスクリーン」、一九一七年)。

だが当然ながら、未来派の画家と自動車とは切っても切れぬ縁にある。

中でもジャコモ・バッラ(一八七一~一九五八年)はあくことなく自動車のスピード感、そのダイナミズムを追求しようとした。

バッラは一台の動かぬ車(一九〇九~一二年のフィアット)のスケッチから始め、元の車の少し前にイメージを重ねていった。

そのイメージの数が増すにつれ、抽象的なパターンがあらわれて来る――

“スピードを出す自動車”、“抽象されたスピード”、“自動車のダイナミズム”といったタイトルからもわかるように、彼の一〇〇点近い作品は、高速で走る自動車もしくはその効果の視覚的な記録を描いている。

同じ未来派に属するルイジ・ルッソ、ジーノ・セヴェリーニ、ウンペルト・ボッキオーニ、そしてカルロ・カッラも自動車、電車、オートバイなど、動く物体をテーマとしてとり上げた。

当時イギリスにもテクノロジー重視の芸術運動(ボーティシズム)があったが、その中心人物の画家兼作家のウィンダム・ルーイスは、未来派を“オートモビリズム”と呼び、自分たちの考え方との違いを示そうとした。

つまり未来派は“自動車主義”だ、というわけである。 |

バッラ“自画像"(1921年)

|

ベルグソンと未来派

未来派の考え方は、もう一人の二〇世紀の思想家、アンリ・ベルグソンからも影響を受けている。

彼は真の実在は不断の運動、生成変化、自由の世界、一言でいえば“純粋持続(デュレ・ピュール)”であると説いた。

それを下敷きにして、未来派の画家達はスピードとダイナミズム、新しいテクノロ

ジーの発現が現実の本質であると結論づけた。セヴェリーニは言っている――

「スピードはわれわれの感覚を変換させた――それはわれわれに、空間と時間に新しい概念を与えてくれた」。

ボッキオーニは言う――「ダイナミズムが現実を構成する。休止などというものはない」。

彼らはあくまでも、古典的な安定した秩序に反抗しようとした。

自動車に代表されるニュー・テクノロジーは二〇世紀に入ったばかりの人々に大きなインパクトを与えた。

さらに時代が進むにつれてそれはまた新しい形へと変容していくのだが、少なくともその影響はむしろ建設的といってもよいくらいだった。

自動車は人々にとって最も身近なところにある、テクノロジーのプラスのシンボルだった。

自動車によって人々は、二〇世紀の神の一つであるスピードの世界に開眼した。

その目くるめく神への心からなる讃歌――それが未来派の画家たちの作品だった。

6 ルドルフ・ディーゼルの悲劇 top

ディーゼル・エンジンの開発

テクノロジーによる明るい未来を夢見た二〇世紀の人々と併存して、当然ながら、それを手中におさめることで、新たな征服のための力(戦争手段)をつくり出そうとする一派もあらわれた。

ことに軍国主義のはびこった“世界に冠たる”ドイツではその傾向が強かった。

ルドルフ・ディーゼルは一八五八年八月一八日、職人の息子として生れた。少年時代を貧困のうちに過した彼だったが、ミュンヘン工科大学に学び、大学始まって以来のすばらしい成績で卒業した。

恩師の一人に断熱膨張の原理を応用した近代的な冷凍機を発明したカール・リンデがいて、彼に大きな影響を与えた。

学生時代から内燃機関の研究に取り組んだ彼は、二五歳のとき「合理的熱エンジンの製作理論」と題した論文を発表している。

彼の提唱したこのエンジンは、冷凍機の原理をそっくり“裏返し”にした理論にもとづいており、圧縮熱で燃料に点火する方式だった(圧縮点火エンジン)。

高価なガソリンの代りに、安価な軽油や重油を燃料(粉末石炭も試みたがこれは失敗)として用いたこと、また当時信頼性の不足していた電気点火を必要としないことも大きなメリットだった。

まず彼はドイツ有数の企業、クルップ社に話をもちかけ、ここで研究開発を行った。

クルップ社の技術陣も、この若い発明家に全面的な協力を惜しまず、極秘裏に四年にわたる研究が進められた。

この間次々と多岐にわたるアイディアが試みられ、新しいエンジンはしだいに洗練され、ついに一八九八年、世界初のディーゼル・エンジンが完成、ミュンヘンで公開された。

ディーゼルはその特許を取得、バイエルン地方のアウクスブルクに工場を建設、生産に乗り出した。

英独建艦競争の波紋

当時のドイツ帝国は、一八七一年の統一以来、新興の意気に燃えており、ことに普仏戦争に勝利をおさめたことで、軍国主義、愛国主義の風潮も強かった。また英独の建艦競争も一九世紀末にはじまっていた。

だがディーゼルは偏狭な物の見方をきらい、自分の発明は世界の人々の利益になるよう、いかなる国からの申し入れてあっても、適正な特許料を支払えば、新技術の使用を許していた。

ディーゼルがもうすこし商才にたけでいたら、この特許で財をなすことも容易だったろう。

だが彼は一貫して自由で博愛的な気質の持ち主だった。

このことは人類にとっては幸運となり、彼にとっては災いの種となった。

ディーゼルの発明は当然ながらドイツで大いに注目され、近代的自動車の生みの親であるカール・ベンツと当時の有力な工業会社であるMAN社は、ディーゼル・エンジンの開発に精力的に取り組んだ。

構造上、きわめて頑丈に作られているため耐久性に富み、さらにアメリカに比べて経済水準の低いヨーロッパでは、安価な燃料(軽油、重油)が使える経済性の高さが大きな魅力だった。

ベンツとディーゼル・エンジン

カール・ベンツがディーゼル・エンジンの試作研究にとりかかったのは一九〇九年のことだったが、ベンツのほかにも各国で研究が進められ、話はすこし先へ飛ぶが、後にベンツがこれらの成果をも合わせて、第一次大戦後に予燃焼室式ディーゼル・エンジンの特許を取得した。

このエンジンは、最初農業用トラクターに搭載されて好評を愽し、直ちに生産体制が拡大され、五トン・トラック用の4気筒五〇馬力エンジンへと発展した。

この試作トラックは二二年に完成、二四年のアムステルダム・モーターショーに出品されて一大センセーションをまき起した。

なお生産型ディーゼル乗用車(メルセデス・ベンツ260D)のデビューは三六年のことである(余談だが、ダイムラーとベンツ両社の合併は一九二六年)。

しかし生みの親のディーゼルは、こうした順調なこのエンジンの成長過程を目にすることはできなかった。

ドイツの潜水艦作戦

一九〇〇年代初頭のドイツ帝国海軍は、強大な大英帝国海軍に追いつこうと必死の努力をしていた。

主力艦の数では圧倒的にまさる英国海軍に対し、効率よく対抗する手段として潜水艦に白羽の矢が立てられた。

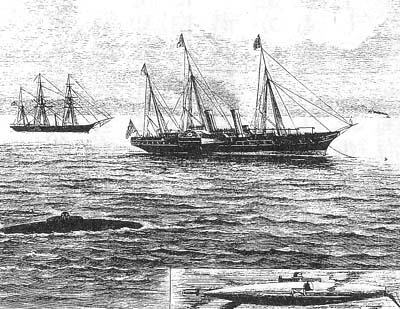

潜水艦は自動車と同じく一八八五年、スウェーデン人のノルテンフェルトによって発明されたが、はじめその主機は蒸気エンジンで、水上での行動はかなり制約を受けていた。

だが主機にもしディーゼル・エンジンを使うことができれば、潜水艦の機動力、行動半径は飛躍的に向上し(ディーゼル・エンジンは燃料効率が高い)、戦術上計算のできる戦力となりうる。

一方、英国海軍も当然ながらディーゼル・エンジンに注目した。

しかもタイミングよく、ルドルフ・ディーゼルはイギリスに自分の会社を設立していた。 |

ノルテンフェルト、潜水艦を発明(スウェーデン、1885年)。

主機にディーゼル・エンジンが使用されると威力は倍加した

|

一九一〇年代に入ると、ドイツとイギリス間の緊張は高まるばかりで、誰の目にも戦争の回避は不可能であると映っていた。

そうしたある日、ディーゼルはベルリンの海軍省に呼びつけられた。

海軍省の高官は高飛車に、戦争のために役立つ彼の特許のすべてを国家に提供するよう要請した。

当然ながらディーゼルはその申し出を頭から拒否した。

ドイツ以外の国でもディーゼル・エンジンの製造は相変わらず続けられ、さらにその後、ディーゼルは新型ディーゼル・エンジンの特許を取得したが、それは潜水艦に最適なコンパクトなタイプのエンジンだった。

英独海軍のはざまで

一九一三年の秋、英国海軍軍令部長ジャブキー・フィブシャー海軍大将は、英国政府は彼の新型エンジンに大いなる関心を抱いているが、その件について話し合いをしたい旨の手紙をディーゼルに送ってきた。

ディーゼルはちょうどその時イギリスの彼の会社に出向く用件があったため、その申し出を喜んで承諾する、と返事をした。

ディーゼルは多くの科学者や技術者がそうであるように、政治的な思考とは全く無縁の人物だった。

彼の言動が、神経をとがらせたドイツ政府当局にどのような反響を生じさせるかについては全く無頓着だった。

そのため、イギリス行きについても、英国海軍省から話し合いの申し入れのあったことも、誰はばかることなくしゃべった。ドイツ海軍の高圧的な姿勢への批判も口にした。

ディーゼルの“失踪”――その謎は?

運命の日、一九一三年九月二九日がやって来た。

ディーゼルはアントワープ(ベルギー)からイギリス東海岸のハリッジ行きの汽船ドレスデン号に乗船した。

同行者はベルギーの関連会社の役員カレル、ドイツ人技師のルックマンの二人だった。

二九日夜、三人は夕食の席で顔を合わせ、一〇時ごろ別れた。

翌朝ボーイがディーゼルの客室に行くと、もぬけの殼で、船内をくまなく捜索してもその姿はどこにも見当らなかった。

もちろん彼の手荷物は何一つなくなっておらず、ディーゼル本人だけが煙のように消えていた。

ハリッジに入港したドレスデン号の報告を受けた警察は、ただちに捜査を開始したが、手掛りは何ひとつつかめなかった。

そして失踪から二週間、オランダのトロール漁船の網に一つの遺体がかかった。

所持品などからディーゼルであることがわかった。

検死の結果、後頭部を鈍器で殴られた後、海中に投棄されたものと判断された。

状況から推察できることは、イギリスに新型ディーゼル・エンジンのノウハウを渡すことを“利敵行為”と見なし、ディーゼルを“売国奴”扱いにしたドイツ秘密警察が、二人の同行者に命じて殺害させた、ということになる。

ただしすべては状況証拠のみで、この二人が罪に問われることはなかった。

かつて科学技術に国境はなかった。

だが二〇世紀に入って軍国主義、国家主義が抬頭してくると、しだいに国家間の壁は厚くなった。

ルドルフ・ディーゼルの悲劇には、迫り来る未曾有の大戦争を告げる足音が不気味に反響していた。

top

****************************************

|