|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅲ 戦争と自動車

――第一次世界大戦と大戦間のヨーロッパ――

|

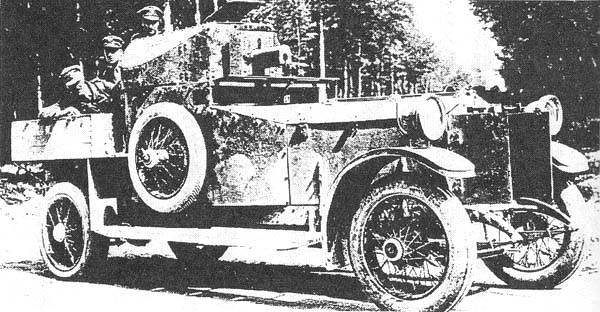

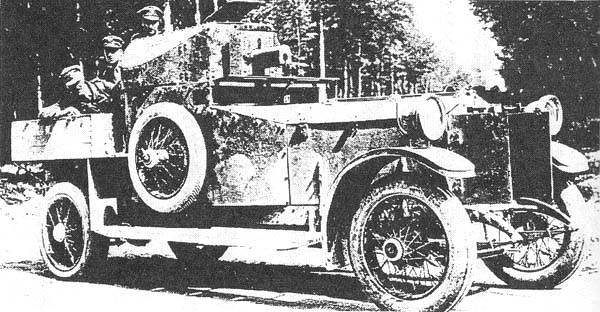

ロールス・ロイス装甲自動車(イギリス) |

1 戦争と技術革新

戦闘の立体化と機動性の増大

明治三七~三八年(一九〇四~〇五年)の日露戦争は、自動車ならびにそれから派生した兵器が戦場に投入されなかった最後の大戦争である。

だが、そのほぼ一〇年後の第一次大戦(一九一四~一八)になると戦争の様相は一変した。

新しい特徴は二つある。

第一が戦闘の立体化(三次元化)で、第二が機動性の増大だった。

前者は飛行機(そして潜水艦)の登場であり、後者は兵員や物資の輸送のためのトラックの大量使用、さらに装甲自動車や戦車(タンク)の登場である。

いわゆる“近代戦”と呼ばれる飛行機と戦車を主体とした戦闘のパターンが幼稚な形であらわれたのが第一次大戦だった。

飛行機も戦車も、もしも欧米の自動車工業が三〇年近い年月を経過し、ある程度の成熟をとげていなかったとしたら実現は難かしかったろう。

それが現代の戦争の大量破壊と大量殺戮の図式を定着させた。

陸戦の立体化は、まず気球の使用からはじまった(日露戦争にもその幼稚な試みがあった)。

ロープで地上に固定した気球に吊したゴンドラに兵員をのせ、地上とは電話線で通じ、敵情の偵察と砲兵の着弾観測を行った。

これは相手にとって目ざわりな存在である。

装甲自動車登場す

これに対応するためまず使われたのが自動車だった(続いて飛行機)。

軍事技術の開発に異常なほどの熱意を示したドイツでは、すでに大戦前の一九〇六年にこのタイプの自動車の開発を行った。

それがエアハルトBAK装甲自動車である(BAKとはバロン・アプズエール・カノーネ、つまり対気球砲)。

車体に装甲をほどこし、砲塔内におさめた大砲で気球を狙撃するのが目的だった。

エア・ハルト社(一九〇四年創立)につづいてダイムラー社もBAKタイプ、ついで純粋な装甲自動車を製作した。

その特徴はパウル・ダイムラー(ゴットリープの長男、当時ダイムラー社の技師長)の開発した4輪駆動(4WD)システムを採用し、不整地走行も可能だった。

また大戦中の一九一六年にデビューしたエアハルト装甲自動車には、今日のシステムとは使用目的は異なっているものの、四輪操舵(4WS)システムも組み込まれていた。軍事技術、ことに戦時中のそれは、平時では採算ペースに乗らぬハイテク技術が惜しみなく投入されるのが通例である。

ロールズ・ロイス・シルバー・ゴーストが装甲自動車に転用されたことはすでに述べたが、それを最初に使用したのは陸軍ではなく、フランスのドーバー海峡の沿岸地帯にある海軍航空隊の飛行場警備のためだった。

これは、ときには積極的にドイツ軍を攻撃して思わぬ戦果をあげた。RR装甲車はその抜群の信頼性のため各地の戦線で引っ張りだことなり、第二次大戦の勃発した一九三九年にもなお一〇〇台近くが現役として働いていた。

ロールズ・ロイスは富裕階級のステータス・シンボルだけの存在ではなかった。

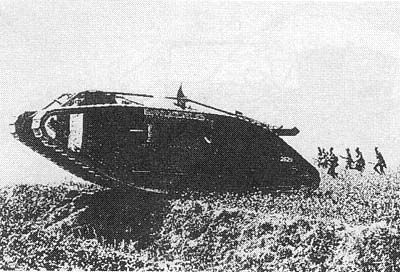

タンクあらわる

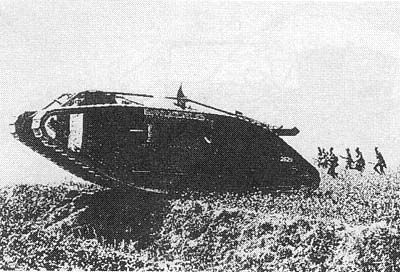

地上戦の様相を一変させた戦車を“タンク”というのは、イギリスで開発中に機密保持のため水槽(タンク)と呼んだためだが、これまた自動車工業の成熟なしには不可能だったろう。

タンクがはじめて戦場に姿をあらわしたのは、第一次世界大戦中の一九二八年九月一五日、フランスのフレール・クールスレットの戦線だった。

イギリスの名門、ダイムラー社製の一〇五馬力エンジンを搭載したタンクのスピードは、時速五・九五キロと、人間が速足で歩く程度だったが、見たこともない鋼鉄の怪物が、塹濠を乗りこえ砲門から火を噴きながら進んでくる姿に圧倒されたドイツ軍は、一時パニック状態に陥ったという。以後タンクは交戦各国で競って採用された。

驚きからさめたドイツ軍は、まず捕獲したイギリスのタンク(マーク・ワン・タンク)からスタートし(一六年末)、やがて独自のモデルを生み出した。 |

タンクの出現は地上戦の様相を一変させた(イギリス、1916年)

|

イタリアではフィアット社が、フランスではルノー社が開発に取り組んだが、中でもルノーのFT17型軽戦車(一九一七年完成)は、大戦後の戦車の一つの典型となり、各国でライセンス生産が行われた。

日本帝国陸軍もこれを使用したし、以後の日本の戦車設計にも強い影響を及ぼした。

これらは一定の目的をもった武器だったが、一般の自動車そのものが重要な戦略兵器の一つとなることは、大戦の初期にはっきりと証明された。

マルヌのタクシー

一九一四年八月三日に、独仏の国交が断絶すると、ドイツ軍はあらかじめ練りに練った作戦計画(いわゆるシュリーフェン・プラン)に従って西部戦線の右翼(ドーバー海峡側)に強大な兵力を集中し、まずベルギーの中立を侵して怒濤(どとう)の進撃を続け、一ヵ月後にはパリ郊外三〇キロの地点にまで迫った。

これを迎えうったのがフランスの第六軍(総司令官ジョッフル)で、ここに有名なマルヌの会戦が闘われることになる五月五日)。

だがフランス軍は手薄であり、この戦線に新鋭部隊を急速に投入することがどうしても必要になった。

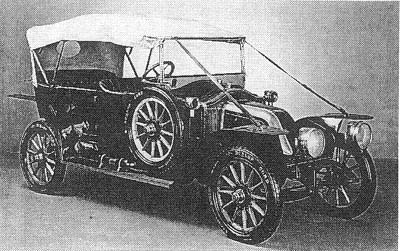

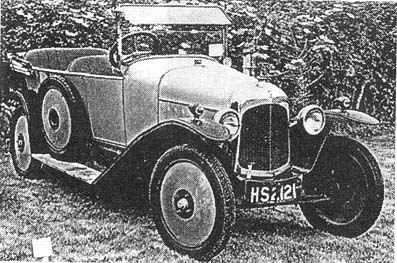

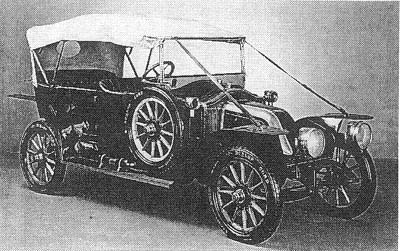

そのころ、パリの街を走るタクシーはルノー製のものがほとんどだったが、フランス軍はそれらを大急ぎでかき集め、前線への兵員輸送に当たらせた。 |

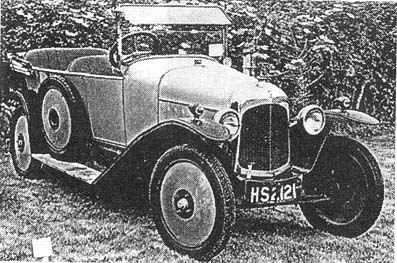

ルノー40CVの4気筒FKモデル(フランス、1912年)

|

その数は六〇〇台と伝えられる。その作戦はみごとに成功し、マルヌ会戦はフランスの勝利に終り、ドイツ軍は退却をよぎなくさせられ、以後は塹濠戦/陣地戦の膠着(こうちゃく)状態に入り、これがドイツ敗北の遠因となった。

パリ陥落の危機は救われた。

そしてルノー製のそれらの車は、後々までも“マルヌのタクシ-”として歴史に名を留めている。

現在もその一台は、パリのルノー博物館に誇らしげに展示されている。

なおこれらのタクシーは、使用のたびごとに通常の料金を払ってもらった。

“タクシーに乗って”戦場に、そしてあるいは死へとおもむいたことになるが、そこにはどこか二〇世紀ならではのブラック・ユーモアが見え隠れしている。

ドイツ帝国陸軍の自動車政策

自動車の戦略的価値にいち早く着目していたのは、やはりドイツだった。大戦前のドイツ自動車工業を特徴づける一つの制度があった。

ドイツ帝国陸軍による自動車工業の保護政策である。

この自動車保護法(一九〇八年より)によると、綿密な設計上の規定によって作られた“保護トラック”の所有者は、毎年補助金が与えられた。戦争になればいちはやく徴発される、という条件つきである。

この制度はやがて日本(軍用自動車保護法/自動車製造事業法)やイギリスで第二次大戦前に踏襲されるのだが、ドイツの場合、一九一四年八月の開戦とともに五万台の自動車をすぐさま軍用に使うことができた。

イギリスでも遅ればせながら自動車の徴発をはじめ、大戦中に軍が使用した自動車は一六万五〇〇〇台に達した。

アメリカの参戦は一七年のことだが、一四年当時、アメリカ陸軍の車の保有台数はちょっと信じられないことだがわずか三五台だけだった。

もちろんその後急速に自動車の保有は拡大し、フォードT型だけでも、一万九〇〇〇台がヨーロッパ戦線で使われた。

もっとも一九一七年当時のT型の生産台数は年間八四万台だったことを考えると、むしろ少ないといってよい。

ただしT型は他の連合国軍にも多数使用された。とにかく大戦中アメリカは金にあかせて大量の軍需資材をフランスに運び込んだが、戦争の終ったころ、その中には一〇万台分のトラックと乗用車の組み立て用の予備部品があった。

それをアメリカに送り返すのは費用の無駄である。アメリカはフランス政府にそれらの半製品の自動車を、二年間にフランス国内で競売するよう提案した。

一〇万台といえば、一八年のフランスの自動車登録台数と同じである。これらのアメリカ車がフランスのモータリゼーションを急激に発展させたことも容易に想像できる。

とにかく第一次大戦の主役の一つが自動車だった。

「石油の一滴は血の一滴」(フランス首相クレマンソーの、アメリカ大統領ウィルソンあての電文中の一節、一九一七年)という言葉が生れたのもむしろ当然のことだった。

2 飛行機の急速な発達 top

偵察機と戦闘機

自動車工業の戦争への参加は、直接に車両だけの分野に限られていたわけではない。

これまた史上はじめて、戦争の決定的な武器となった飛行機も、実は自動車工業の発展と充実という技術史的な背景なしには決して実用化されることはなかったろう。

大戦のはじめ飛行機は偵察(ていさつ)の目的だけに使われ、武器はもっていなかった。

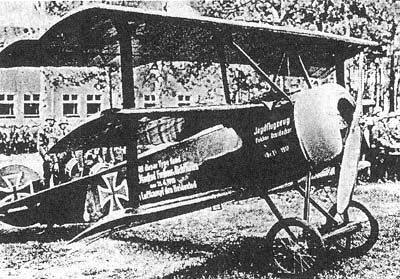

しかし偵察機を駆逐するための戦闘機があらわれたが、主要な武器である機関銃をいかに配置するかについて技術者は頭を悩ました。

イギリスのデ・ハビランド・DHのようにエンジンをパイロットの後に置く推進タイプでは、機関銃の装着は容易だった。

また翼の上部に置く方法などもとられた。フランスのパイロット、ローラン・ギャロは、通常の前エンジン・プロペラ機の前部に機関銃を置き、プロペラの後面に鋼製のデフレクター(そらせ板)を取りつけ、銃丸をはじく方法を考えた(フランスのモラン機)。

最後にオランダのフォッカーは、プロペラの回転と機関銃の発射とをシンクロナイズ(同期)させ、銃口の前面の位置にプロペラが来たときは発射されない、インタラプター(遮断)システムを考案し、これは直ちに各国で採用され、空中戦のおそるべき武器となった(最初の例がフォッカー・アインデッカー、単葉E型型。ドイツ空軍、一九一五年)。

華やか(そうに見える)空中戦が行われるようになるのもそれ以後で、戦闘機隊による制空権の確保が至上命令となった。

それなしには爆撃機の活躍も思うようにいかなかった。制空権を失ったドイツ空軍は、夜間爆撃に努力を集中せざるをえなかった。ツェッペリン飛行船によるロンドン空襲も夜間行われた。

飛行機の急テンポな発達

第一次大戦中、飛行機は軍事上の必要に迫られて長足の進歩をとげた。

それは“空気より重い”飛行機が初飛行してわずか一〇年そこそこのことだった。

それは自動車の発達よりもはるかに速いテンポだった。

アメリカのライト兄弟の製作したフライヤーⅠ号の初飛行は一九〇三年一二月一七日、場所はノースカロライナ州のキティ・ホーク海岸である。

水冷式の直列4気筒エンジンはライト兄弟の自製であり、出力は一二馬力だった。

技術的に見て興味深いのは、そのエンジンに今日では常識となっている燃料噴射システム(気化器を使わない)が、ごく幼稚なかたちだが採用されていたことである。

このときの飛行時間は一二秒、距離は三七メートルである。なおそのスピードが時速約四八キロであったことは前に述べた。

ライト兄弟はフライヤーⅠ号に次々と改良を加え、アメリカ政府やフランス政府にその売り込みをはかったが、当局者たちは(いつものことながら)あまりにも新規すぎる発明に全くの無理解と無関心を示しただけだった。

その間、ヨーロッパでも、ブラジル人のアルベルト・サントス・デュモンが、一九〇六年一〇月二三日、ヨーロッパでの初飛行に成功し(前述)、飛行機への関心も高まって来たが、それを決定的にしたのが、ライト兄弟のフランスでのデモンストレーション飛行だった。

一九〇五年製のフライヤーⅡ号が飛んだのは、パリの南西約一八〇キロに位置するルーマンにおいてだった〔一九〇八年)。

現在でもルーマン24時間レースが行われるルーマンは、一九〇六年、史上初の自動車のグランプリ・レースが行われ、またフランス自動車クラブの発祥の地であり、モータースポーツとゆかりが深いが、ここでデモンストレーション飛行が行われたことは、自動車と飛行機の血縁の深さを暗黙のうちに物語っている。

フランス、世界一の航空国に

当時ヨーロッパで作られていた飛行機(ボアザン、ブレリオ、ファールマンなど)は、そのころようやく直進飛行ができただけだったが、フライヤーⅡ号は、かなり急角度の上昇、バンク(翼を左右に傾けること)旋回も可能だったし、難しいとされていた8の字飛行さえ楽々とやってのけた。

当時フランスは世界の中心的な工業国だったが、ライト兄弟のこの成功は新聞のトップ記事でとり上げられ、飛行機への産業界の関心はいっきに高まった。

このときが実質的な飛行機時代の開幕だった。二〇世紀初頭のフランスが世界一の自動車生産国だったように、しばらくの間、世界一の航空機生産国の状態が続く。

自動車工業はそのころ最先端技術の代表選手だった。

大手のメーカーも次々に基盤を固めつつあった。

一九〇八年のライト兄弟のルーマンでの飛行の成功は、当然そのような自動車メーカーの注目を集めた。

ことに航空エンジンづくりのノウハウは、すでに長足の進歩をとげていた自動車にたよるはかなかった。

また自動車エンジンそのものも大きな転換期を迎えようとしていた。自動車レースは、そのころの自動車技術の開発のための最大の刺激となっていた。

より速く走るためには、エンジン出力の増大が不可欠である。

そのため二〇世紀初頭の一時期、出力増大のためにむやみに排気量を増す(安易な)方法がとられたことがある。

例えば第一回フランスGP(一九〇六年)で優勝したルノーは、一二・八リトル、一九〇七年優勝のフィアットは一五リットル、○八年のメルセデス(ダイムラー車)は一三リットルといったぐわいであった。

だがこのようなマンモス・エンジンは、実用性には程遠い。このためには、エンジン自体の熱効率を高める(気筒内の燃焼を効率よく行わせる)ように、吸入排出弁の適正な配置を考え(このため前に触れたダブル・オーバーヘッド・カムシャフトつまりDOHCの採用が一九一二年以降常識化した)、燃焼室の形状を改め(平球形が一般化する)、エンジン自体の軽量化をはかる方式が主流となろうとしていた。

そして軽量で高出力を発生するエンジンこそ、飛行機にとって不可欠のものだった。

自動車メーカーによる航空エンジンの開発

フェルディナント・ポルシェがアウストロ・ダイムラー社で航空エンジンの設計開発を行ったことはすでに述べたが、欧米の自動車メーカーで航空エンジンの分野に進出したものはきわめて多い。

第一次大戦中、連合国軍の主力航空エンジンを開発生産したのは、スイス人のマルク・ビルキヒトがスペインに設立した(後にはフランスでも生産を行う、一九一一年から)イスパノ・スイザ社だった(一九〇四年創立)。

イスパノはボアチュレット(小型車)レースで活躍し、自動車の熱狂的な愛好家だったスペイン王アルフォンソⅩⅢ世の援助を受け、後にアルフォンソと名づけた名車を生んでいる(一九一二年)。

大戦がはじまると、スペイン政府はイスパノ・スイザ社に航空エンジンの生産を要請した。

ビルキヒトは水冷式V型8気筒、SOHC(シングル・オーバーヘッド・カムシャフト)タイプの航空エンジンを設計した。

軽合金モノブロック(各気筒が一体となって鋳造されている)が採用され、出力は一五〇馬力だった(大戦末期は二〇〇馬力)。

当時の航空エンジンの主流は、空冷式の星型ロータリー・タイプ(エンジン本体も回転した)だったが、イスパノースイザのV8(気筒がV字形に配列された8気筒)型は、それと同じ馬力荷重(一馬力あたりのエンジン重量)でありながら、前面投影面積(エンジン軸に直角に切った最大面の面積)が少なくてすんだ。

つまり空気抵抗が少なくなり、当然スピードが上昇する。一九一五年になるとこのエンジンは連合国空軍に競って採用された。

これに対抗するのがダイムラー社(独)の製品だった。

これは直列6気筒シングルーオーバーヘッド・カムシャフト・タイプで、1気筒当り四個の弁をもった軽量型で、出力は一六〇馬力だった。 |

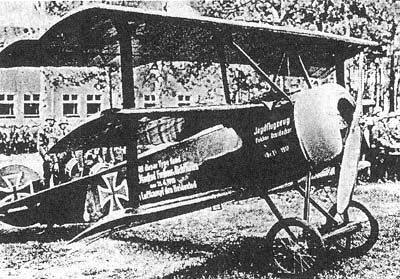

スパッド13C-1戦闘機(フランス)。イスパノ・スイザ・エンジンつき

フォッカーDr.I戦闘機(ドイツ)。

“撃墜王”リヒトホーフェン大尉の乗った三葉機

|

じつはこれと全く同じ構造の4気筒型のエンジンは、大戦前夜といってよい一四年七月四日、フランスのリヨンで行われたフランスGPに出走したメルセデスに搭載されていた。

レースはいわば独仏の対決といった色が濃かったが、メルセデス・チームはライバルのプジョー・チームにオーバーペースを強(し)い、一、二、三位を独占している。

そのプジョー社にも航空エンジン部門が創設されているが、その主任のルイ・ヴェルデは史上初のDOHCエンジンの完成(一九一二年)にあずかって力があった人物である。

イーグルとリバティ・エンジン

イギリスのロールズ・ロイス社も航空エンジンの分野で大きな成果を残している。

そのイーグル(後にファルコン)エンジンはイギリス空軍の主力エンジンとなり、その後、鷲(わし)や鷹(たか)の名をつけた各シリーズ(例えばケストレル、マーリンなど)は第二次大戦までイギリス空軍の基本的な原動機として使用されている。

アメリカでは、パッカード社のジェス・ビンセント大佐の設計したリバティ航空エンジンが、米空軍の主力エンジンとなった。

また二〇年代のルーマン24時間レースで活躍でその名を知られたベントレー車の設計者、W・O・ベントレーも、大戦中ロータリー・タイプの航空エンジンを開発し、英空軍に採用されている。

そのほかにも、フランスでクルマ作りをしたイタリア人エットーレ・ブガッティもこの分野に手を染めるなど、著名な自動車技術者のほとんどすべてが、航空機と何らかのかかわり合いをもっている。

前述のように、飛行機のスピードが時速二〇〇キロをこえたのは一九一三年のことだが、大戦中にそれは急速に伸び、大戦末期になると、急降下の際ではあるが三〇〇キロをこえることも珍らしくなくなった。

飛行機がスピードの王者の座につくのはこの頃からで、以後、自動車とのスピードの差はひろがるばかりだった。

3 「狂乱の二〇年代(roaring twenties)」 top

大戦の惨禍

一九一四年に第一次大戦が勃発したとき、交戦各国の民衆は急激な愛国心の高まりを見せた。

誰もが兵隊になってお互いの“宿敵”と闘おうとした。

誰もが戦争は簡単にケリがついて、クリスマスには故郷に帰れるものと信じており、それが四年以上も続くとは誰一人想像しなかった。

飛行機、タンク、毒ガスといった“近代兵器”がどれはどの人命の犠牲を強いるものか、誰にもわがらなかった。

だが戦死者の数は古今未曾有の八八〇万人に達した。

ヨーロッパがかつて経験したことのないほどの荒廃の中で終戦を迎えたとき、誰の心にも疑問があった。

――はたして科学技術の進歩、そしてそれによる戦争の苛烈化は人類にとって幸福なのだろうか?

しかし戦争中の各国の、“勝つこと”を至上命令とした“金に糸目をつけぬ”開発によって、科学技術は飛躍的に発展した。

自動車の分野でも戦争技術の成果が相ついでフィードバックされてきた。

中でも冶金(やきん)学の進歩により、軽量で高速回転のエンジンが安価で普及するようになり、自動車そのものの性能も一段と向上した。そのことが大衆車の量産への道を開いた。

戦争中、交戦各国の自動車工業は、市民のための車の生産をやめ、飛行機、トラックをはじめとする軍需生産を大規模に行った。

それは莫大な利益を自動車産業にもたらした。二つの大戦の間の時期の自動車の急速な普及は、戦争によるこのような利潤で自動車工業の基盤が強固になったためだと説く人もいる。

ヨーロッパ初の量産車――シトロエン

そしてヨーロッパで最初に大衆車の量産を行ったフランスのアンドレ・シトロエンは、この狂乱の二〇年代を代表する自動車人である。

一九二七年五月二〇日、映画「翼よあれがパリの灯(ひ)だ」でよく知られているチャールズ・リンドバーグが、そのパリの灯としてまっさきに認めたのは何だったろう?

それがパリの象徴ともいうべきエッフェル塔の灯だったことはまず間違いない。

そしてリンドバーグの大西洋横断飛行のころ、エッフェル塔は新興シトロエン社の巨大な広告塔と化していた。

この鉄塔には二五万個の電球と延長九〇キロに及ぶ電線がはりめぐらされ、パリの夜空に宣伝文句を描き出していた。

“シトロエン。よく考えて御決心を!直ちにお買い下さい!シトロエン5CV最新型を”。

この文字はパリっ子にもおのぼりさんにも、いやでも目に入った。

シトロエンはこのほかにも巧みな宣伝で売り上げを加速させることにかけては天才的だった。そして空からのパリの訪問者リンドバーグにしても、いやおうなしにシトロエン工場に連れて行かれ、集まった労働者の前で一場の演説を行った。 |

アンドレ・シトロエン(1878~1935)

|

さすがのリンドバーグも、シトロエン氏のあやつり人形になった観がある。

むりもない、シトロエン工場を見ずしてはパリを語れない時代だったのである。

アンドレ・シトロエンはフランス中のエリートの集まるエコール・ポリテクニク(国立工科学校。もう一つが文科系のエコール・ノルマル)を出た後、モルズ社に入社し、そこの主任技師となり、一九一三年に歯車メーカーを設立、大戦がはじまると陸軍将校となった。

ドイツ軍に比べて弾薬の絶対量が少ないことを知ると、関係方面にはたらきかけ、パリのジャベル河岸に工場を建設、日産五万発の砲弾を生産して人々を驚かせた。

シトロエンはヘンリー・フォードを個人的に尊敬していたし、事実デトロイトにフォードを訪ねて教えをこうている。

彼はフォードのコンベア・ラインによる量産システムを詳しく研究しており、その成果が砲弾生産にあらわれたといえるし、それにより得られた巨額の利益は、戦後の自勁車生産につぎ込まれた。 |

シトロエン・タイプA(第1号車)(フランス、1919年)

|

蛙に化けたミカン

はじめタイプA(一九一九年)、やがて一九二二年には5CV型(タイプC)がデビューするが、巧みな宣伝もあり、ともに大衆の足として売れに売れた。

5CVは、ドイツのオペル社が(無断で)そっくりコピーした。5CVはシックな黄色一色に塗装されていたため、シトロン(ミカン)と呼ばれていたが、オペルのイミテーションは緑色に統一されていたためラウプフロッシュ(雨蛙)と呼ばれた。

ミカンが蛙に化けたこの事件で、アンドレ・シトロエンはかんかんに怒り、裁判沙汰になった。

模倣やコピーは、少なくとも自動車の場合、欧米がじつは“先進国”だった。

大衆車の量産はじまる

二〇年代にはヨーロッパ各国で相ついで大衆車の量産がはじまった。

イギリスのオースチン・セブン(二二年デビュー)はその代表選手で、それはフランス(ロザンガール)、ドイツ(ディクシー、後のBMW)、そしてアメリカ(バンタム)でライセンス生産された。

セブンのコンセプトは日本のダットサン(三二年)にも大きな影響を与えている。

禁酒法時代はじまる

アメリカの「ローリング・トウェンティ(roaring twenty=狂乱の二〇年代)」は、ジャズ・エイジであり、禁酒法(一九二〇年一月一七日~三三年一二月五日)、そしてシンジケート(大規模犯罪者集団)の時代だった。

さらにT型フォード、電気掃除機、電気冷蔵庫といった大衆製品の量産にともなう、消費社会の成立した時期でもあった。

禁酒法は“高貴な実験”(ノーブル・エクスペリメント)と皮肉まじりに評されたが、アメリカの大多数の人々のアルコールへの嗜好を変えることはできなかった。

アルコールの摂取量は禁酒法時代の約一四年間ほとんど横這い状態だった。

禁酒法は、酒の製造、販売、運搬を禁じたが、アメリカ人への酒の供給は“とどこおりなく”行われた。

密造、密輸入は日常茶飯事で、犯罪者集団をうるおすだけに終った。

密輸は高速船、鉄道、そして自動車を使って行われた。

ことにカナダからの密輸は莫大な量に達し、カナダ政府の貴重な財源となった。

ブートレッカーの活躍

トラックの荷台にウイスキーのケースを積み、まわりを他の品物で隠すなどは序の口で、大型乗用車のリアシートを外してウイスキーびんを積み、その上にシートまがいのカバーをかけたり、シャシーの下に大型のトレーを作り、そこにびんを隠した。

上手に積むと一〇〇本ぐらい収納できた。

霊柩車を改造して運んだケースもあったらしい(映画「お熱いのがお好き」後述)。

カナダで一びん四ドルのウイスキーは、アメリカとの国境を越えると八ドル、ニューヨークまで運ぶと一二ドルにはね上るのだから、もうけもなかなかのものだった。

酒の運び屋は、ブートレッカー(Bootlegger=ブーツの胴に酒を隠したことから)と呼ばれたが、後には密造業者のことをさすようになった。

彼らは必らずといってよいくらい何らかのシンジゲートと組んでいた。

シカゴのシンジケートのボスであるアル・カポネは言った。

「禁酒法はビジネスだ。私のすることは一般市民の需要に応えることだ」。

聖バレンタイン・デーの虐殺

自動車は酒の運搬だけでなく、ギャングの抗争にも貴重な機動力を与えた。

聖バレンタイン・デーといえば、今の日本ではチョコレートしか連想しないが、ギャング同士のすさまじい殺し合いの代表例である、“聖バレンタインーデ・の虐殺”が有名である。アル・カポネと対立するギャング団をひきいるジョージ・モランがカポネの幹部の一人を殺した報復に、一九二九年二月一四日の朝、モランのアジトをカポネの配下が襲った。

ただし彼らは警察の車に似せたパッカードのツアラーに乗り、警官の服装をしており、何ら疑いをもたなかったモランの部下七名は、あっという間に軽機関銃でなぎ倒された。もっともモランは不在だった。

この事件を下敷きにして、マリリン・モンロー、トニー・カーティス主演、ビリー・ワイルダー監督の傑作「お熱いのがお好き」(Some like it hot)が生れている(一九五九年)。

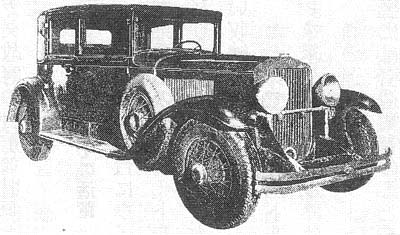

なおアル・カポネの乗った車は、キャデラックだが、厚い装甲がほどこされ防弾ガラスが使用され、リアウインドウには銃眼があり、軽機関銃を発射できた。 |

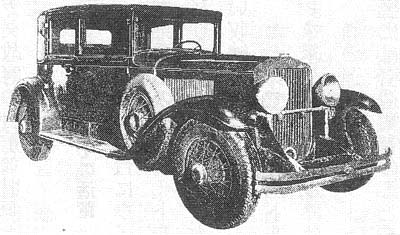

アル・カポネの乗ったキャディラック(1928年)。

防弾がほどこされ、後部に銃眼があった

|

後年、アドルフ・ヒトラーも厳重に装甲されたメルセデス・ベンツK770に乗っていた。

アメリカのギャングとドイツのナチ党のやり口には、どこか相通ずるところがある。

例えば強大となりすぎて国防軍と対決姿勢を示すまでになったナチの突撃隊(Sturmabteilung,

SA)をひきいる、かってのヒトラーの親友エルンスト・レームとその一党を粛清した、“長いナイフの夜”と呼ばれる残虐な処刑(犠牲者は一〇〇名とも二〇〇名ともいう)には、どこか“聖バレンタイン・デー”の虐殺の面影がある。

“邪魔者は消せ”というむき出しの力の論理がうかがえる。

戦争がない、というだけの平和の時代である二〇~三〇年代の社会には、どこか血なまぐさい“うさんくささ”が秘められていた。

4 大恐慌の波紋 top

一家に二台の自動車を

狂乱(roaring)には“景気がよい”という意味もある。たしかに一九二〇年代は景気のよい時代だった。

全米には三〇〇〇万台の自動車が走り、国民総生産の増加は毎年五%をこえ、アメリカの消費社会はいっそう充実の度を加えた。

第三一代のフーバー大統領(一九二九~二三年)の大不況直前の楽天的な「スープ鍋には一羽のチキンを、一家に二台の自動車を」と公約した言葉は、政治家の発言のむなしさを教える好事例として歴史に名をとどめたが、そうした言葉がさそい出されるに十分な繁栄の図式も現実にあったのである。

そして二九年一〇月二四日の“暗い木曜日”にはじまる大不況の波は、アメリカばかりでなく全世界を覆いつくした。

そして世界の自動車界も冬の時代に突入した。三〇年代に入ると名門メーカーの倒産もしだいにその数を増した。

ビンテージ・カー時代

イギリスには特有の自動車についての時代区分がある。

その誕生から一九〇四年までをベテラン時代、一九〇五年から一六年までをエドワーディアン時代(エドワードⅦ世の治政)、そして一九年から三〇年までを、“よいブドウがとれた”という意味をこめて、ビンテージ時代とするやり方である。

イギリスを代表する、アストン・マーチン、ベントレー、MGといったスポーツカーは、すべてこのビンテージ時代の産物であるし、ヨーロッパの他の自動車生産国にもこの時期に名作が生れている。

イタリアのアルフア・ロメオ、フランスのブガッティ、スペインのイスパノ・スイザなどがその代表である。

そしてビンテージ時代が大恐慌の翌年の三〇年に終っていることは象徴的である。

だが見せかけだけだった株価高に支えられた経済が、暗い木曜日を境に泡(バブル)と消えると、市民生活も深刻な影響を受けた。

消費社会を築いた各種製品のメーカーも全く新たな対応に迫られることになった。

自動車業界においても弱小メーカーの整理統合、そして廃止がはじまり、アメリカではビッグ・スリー、つまりフォード、ゼネラル・モータース(GM)、クライスラーと、ごく一部の量産メーカーによる寡占体制はいっそう推進された。

だがじつは、アメリカの自動車界のそうした動きはすでに二〇年代半ばからはじまっていた。

大恐慌はそれに拍車をかけただけだったといってよい。

計画的旧式化

GMのアルフレッド・P・スローン(一九二三年当時副社長)は、消費社会においては、はじめこそ均一の量産製品に満足しているが、やがては他人と差のつく商品を求める機運が生れることに注目した。

そのことは、すでに述べたT型が均一性ゆえにあきられたことにもあらわれている。

消費社会は均質化した製品の供給によって成立するが、やがてそのことから逆に差異を求める動きが生れる。

GMには傘下にシボレー、ポンティアック、オールズモビール、ビュイック、キャディラック(二七年にラサールも加わる)の五つのディビジョンがあったが、スローンはそこに属する車の価格体系を綿密に定め、広範囲な顧客層のそれぞれの財布の中身に見合った車種を選べるようにした。

つまり、どんな顧客もすべてこの価格の網の目ですくい取ろうという作戦である。

これはGMにはじまり、今日では世界の量産メーカーでは常識以前のものとなっている。

これとほぼ同時に考え出されたのが、“planned obsolescence”(計画的旧式化)と呼ばれる販売促進計画で、毎年恆例のモデルチェンジが、アメリカでは二〇年代末から(今日まで)たゆまず実施されている。

モデルチェンジといっても、技術的内容を一年ごとにそっくり改めることはとうてい不可能であり、それに代ってスタイリスト(自動車デザイナー)が一部に“化粧直し”をほどこして、ほぼ同一の内容のものを“目新しく見せて”顧客の気をひくことが必要になってくる。

それはまた“年式”による差異をも生むことになる。

正札のつけられた消費者

このような価格体系の整備などが自動車界の販売戦略を一新したのだが、そのことは消費社会の中に与えられた消費者の身分をもがんじからめに縛ったことを意味している。

現代社会の中にあって、大は自分の所有するもの――それが洋服、ネクタイ、ライターであれ、住む家、乗っている車であれ、それにより、その人の社会的地位を人目にさらすことになる。

かつて車に乗ること自体がステータス・シンボルだった。

しかし量産車の普及によってその意味あいは薄められたのだが、逆に各個人は、いわば正札(しょうふだ)がつけられたことになる。

消費社会は地獄ではないのだろうが、“金(かね)しだい”の世界でもある。

工業デザイナー脚光をあびる

いずれにせよ、大恐慌後の市民の購買意欲ははっきりと低下した。バブル後と同じである。

企業は市場での消費拡大に真剣に取り組み、消費者の購買意欲を刺激しようとした。

前に述べたとおり、新しい製品をゼロからスタートさせるには莫大な金がかかる。

従来からあるものに新しいデザインの衣裳を着せて、それをまるで新しいものであるかのように“何くわぬ顔で”市場に送るほうがより手っとり早い。

つまりリデザイン(再設計)ということになるが、ここで新たな脚光を浴びたのが、それまでほとんど市民権をもっていなかったインダストリアル(工業)デザイナーたちだった。

だが市民たちは、企業側の吹く笛に、必ずしも思ったとおりには踊らされなかったのも事実だった。

大恐慌を、人々は一つの裏切りと考えた。そのことがテクノロジー文明に対する姿勢にも微妙な変化を与えた。

例えば自動車に対する人々の考え方は、テクノロジーを、それによる力を、スピードを至上のものと譛美した前述のマリネッティ当時とは、かなりの変化を見せはじめていた。

それは二〇世紀文明の底流である力とスピードへの信仰、そこから生れた独特の美学が人々の心を強くとらえ続けていたのはもちろん事実だが、識者の中には、自動車が文明悪を象徴するものとして、その急速な普及に危惧の念を抱くケースも増えてきた。

それは“暗い木曜日”を境に、急速に顕著なものとなった。

フォーディズムの波紋

恐慌前、人々はフォード流の量産と大量消費の行き方にはかなり寛容だったし、フォードは二〇世紀の新しい生き方を築き上げた人物として神話化された。

二〇年代半は当時のアメリカの大学生のこの件についての意識調査によれば、フォードは、イエス・キリスト、ナポレオン・ボナパルトについて三番目の歴史上の重要人物と判定された。

当時ヒトラーはまだ抬頭していなかった。

ドイツでは“フォーデイズム”といえば“量産”を意味していたし、ソビエトでは一九二七年当時スターリンより人々によく知られていたが(フォードはソビエトのトラック工場の建設に助力した。ただし共産主義は嫌いで若さ日のヒトラーに政治資金を提供したという噂さえあった)、そこでは“フォーダイズ”(フォード化する)という言葉は“アメリカナイズ”と同義語だった。

だが大恐慌はアメリカ人の意識を変えた。アメリカン・ドリームのシンボルだった自動車は、今やその夢を裏切るものと見なされるようになった。

例えば画家のグラント・ウッドは「リッジ・ロードでの死」(一九三五年)という絵で自動車を悪者扱いにした。

フォード元年とフォード狩り

オールダース・ハクスリーは『みごとな新世界』(Brave new world、一九三二年)の中で、暦年の原点としてAFを採用した(西暦はAD。アンノ・ドミニ、神の年)。

アフター・フォード(フォード紀元)の頭文字なのだが、これがフォードの誕生、そしてその社会への影響を反語的にとらえたものであることは言うまでもない。

そして大恐慌の前の二七年、ヘルマン・ヘッセはすでに『荒野の狼』の中で、自動車を文明悪の象徴として“フォード狩り”のシーンを挿入している。

そしてそのような文明論的な危機感――それは新たな人間不在の時代、直接的には当然予想される次の戦争に対する不安ともオーバーラップしていたが――とは別に、自動車が二〇世紀の社会の不可欠な構成要素となろうとしていたのも一九三〇年代だった。

思想家の危惧と、社会や民衆の動きは必ずしも一致しないものなのだろう。

5 流線形時代 top

ツェッペリン飛行船会社の流線形研究

経験的なかたちで、自動車の空気抵抗を減少させスピードを高めようとする試みは、例えば前述のジェナッティの“ジャメ・コンタント”(一八九九年、魚雷形のボディ)に見られるように一九世紀の末から見られるが、流線形の理論的な研究は飛行船の船体形状を定めるために推進された。

ドイツのツェッペリン飛行船会社では、早くからボルフガング・E・クレンペラーを長として風洞実験を重ね“理論的に最も理想的な流線ボディ”を発表した。

すこしややこしいが、それは。累積分布曲線からなる頭部をもっ魚雷形で、全長と(円形断面の)直径の比が六対一という形状だという。

この形ではCd値(空気抵抗係数、Coefficient of drag)は○・○四になるという(現在の自動車のCd値は、○・三程度)。

クレンペラーたちはこの理論を自動車にも当てはめようとしたが、なかでも部下のパウル・ヤーライはその中心人物で、その理論はやがてダイムラー・ペンツをはじめとするヨーロッパのメーカーに競って採用された。

そしてアメリカにあっても、自動車デザインのおり方に決定的な意味をもった流線形ボディをもった車が誕生した。

それがクライスラーのエアフロー(一九三四年デビュー)である。

このデザインに当って、カール・ブリアーを長とするクライスラー社のスタッフは、パウル・ヤーライの理論を学び、さらに飛行機の父といってよい、オービル・ライトのアドバイスを受けた。

ライト兄弟はフライヤーⅠ号(前述)の設計にあたり、幼稚な形ながら風洞を作り、かなり入念な実験を行った。

自動車ボディの設計に風洞実験が行われるようになるのも三〇年代からである。

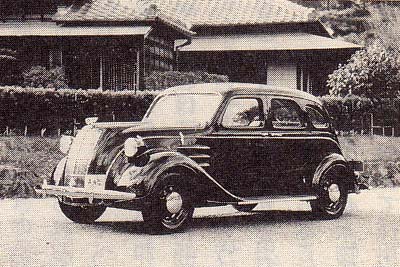

エアフローのスタイリングは保守層には評判が悪く、商業的には失敗に終ったが、以後のアメリカやヨーロッパの自動車デザインに広範囲の影響を及ぼした。

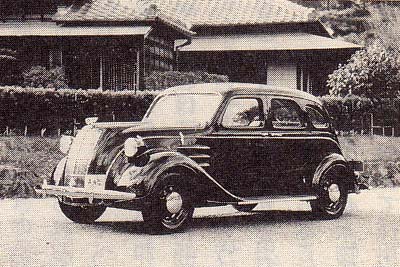

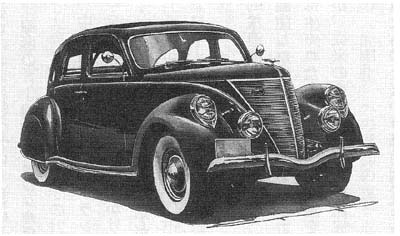

日本のトヨタAA型(三六年)にしても、同一のデザイン・コンセプトによるスタイリングとなっている。 |

トヨタAA型乗用車(1936年; 1987年10月復元)

|

飛行機と流線形

流線形の追求について、飛行機は当然ながら一歩進んでいた。

というより飛行機にとって流線化は至上命令だったといってよい。

一九二〇年代の飛行機の多くが複葉で空気抵抗の大きい機体をもっていたのに対して、三〇年代に入ると単葉で流線化されたスマートな機体が一般化した。

フェルディナント・ポルシェはかってこう言った――「形の美しいものは性能にもすぐれている……」。

第二次大戦中の主力戦闘機、スピットファイア(英)にしてもメッサーシュミット(独)にしても、そして日本のゼロ戦にしても、この言葉はそっくり当てはまる。

自動車ボディの流線化もあるいは飛行機のそれにならってより促進されたものかも知れない。

三〇年代、航空機は新時代のスピードのシンボルとして人々の意識に強い印象を与えていたからである。

ダグラスDC3型の意味

「バズーカ(対戦車ロケット)、ジープ、原子爆弾、そしてダグラスDC3が第二次大戦の勝利を決定づけた」、とは大戦中の連合軍総司令官ドワイト・アイゼンハワー元帥(後に米大統領)の言葉である。

ダグラスDC3が大戦中の航空輸送にはたした役割の大きさは、歴史家の一様に指摘するところだが、DC3に限らずこの時代の航空機が“実用的な”流線形の考え方に大きな影響を及ぼしたと見てよい。

DC3の原型であるDC1は、A・E・レイモントとE・F・バートンにより設計され、一九三三年七月一日に初飛行を行ったが、その後改良を加えてDC2となり、さらに最終型のDC3は三五年に就航した。 |

ダグラスDC3(アメリカ)(鴨下示佳画)

|

以後第二次大戦後も生産が続けられ、全部で一万三〇〇〇機が世界の空を飛んだ。

DC3はなめらかで継目のない軽合金製の機体をもった単葉双発機で、当時主流の複葉機とは全く異なる新時代の息吹きを感じさせる作品であり、民間航空の急速な発展をうながすとともに人々に新しいスピードのかたちのイメージを植えつけた。

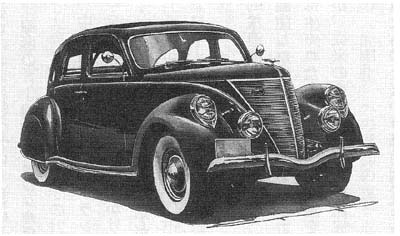

リンカーン・ゼファーの成功

自動車の流線化は、エアフローについで、リンカーン・ゼファー(一九三六年)の商業的な成功で完全に定着し、さらに鉄道車両の流線化もほぼ同時期にはじまった。

E・G・バッド・マニュファクチュアリング社の製作した三両編成のディーゼル・エンジン搭載の機関車バーリントン・ゼファーは、三四年から就役した(リンカーンはこの列車の名前を借用した)。

また工業デザイナーの草分けといってよいレイモンド・ローウィも、流線形のS1機関車(ペンシルバニア鉄道)をデザインしている(一九三七年)。

三〇年代の建築も時代の新しい風潮に敏感に反応した。中でも代表的なのが、フランク・ロイド・ライト(日本の旧帝国ホテルの設計者)で、その作品のうち三七年から三九年にかけて建てられたジョンソン・ワックス・アドミニストレーション・ビルディング(最近修復の手が加えられたという)は、流線化時代の代表的建築とされている。 |

リンカーン・ゼファー(アメリカ、1936年)(鴨下示佳画)

|

ファッションとしての流線形

このころになると流線化という考え方は、当初の理論的な追求とはほとんど無縁の、一種のムード、もしくはファッションと化した。

そして新しく誕生したばかりの工業デザイナーの強力な武器となったと同時に、民衆には“新しさ、それ故にすぐれたもの”という印象をもたせるものとなった。

スピード感を盛り込んだスタイリングが、従来のやや固苦しい機能性と使用目的の重視という姿勢にとって代った。

流線化――ストリームライニングという言葉が“すぐれたもの”という価値観をもって使用されるようになったのもこの時期の特徴である。

“ストリームラインド・ビジネス”といえば円滑な事業経営を意味する言葉となったが、それは以前の“能率化”への信仰の裏を返したものだった。

身近な生活用品にも流線化の波が押し寄せた。工業デザイナーたちは、冷蔵庫も真空掃除機も、はては鉛筆けずりさえも、競って流線化した。

それは別に機能的な意味がないのはもちろんだが、人々は大恐慌後の苦難の壁をうまくくぐり抜け、ある種の気ぜわしさに満ちた生活の中に、優雅で抵抗の少ないなめらかな形を求めようとした。

自動車そのものが、ある一つの確固たる大衆文化のにない手としての地位を築くのは、じつはこの流線形時代においてだった。

以後自動車は、消費社会の中の大衆文化として、市民の生活環境、その心情に深い影響を与えるようになる。

トラクシオン・アバンと2CV

流線形時代、自動車は形態のみならず機構面においても大幅な進歩をとげる。

その代表例が、シャンソンにも唱い込まれたシトロエン・トラクシオン・アバン(7CV、前輪駆動車、一九三四年)であり、その後に設計開発され、第二次大戦後のフランスの国民車(四八年デビュー)として九〇年まで生産されたシトロエン2CVである。

この二つのモデルは、ともに技術面をアンドレ・ルフェーヴルが担当し、デザインはフラミニオ・ペルトーニが行ったものだが、例えば7CVは一体構造ボディ、トーションバー(捩(ねじ)り棒)全輪独立懸架、FF方式など、はるかに時代を先取りしたモデルである。

また2CVのユニークきわまりない前後関連全輪独立懸架なども、やはり流線形時代のエレガントな解決法の一つといってよい。

ほかにもこの時代の傑作は数多い。チェコスロバキアのタトラ77/87(ハンス・レドウィンカ設計、VWの設計に大いに影響した)、イタリアのランチア・アプリリア、フィアット500トポリーノ(ミッキー・マウス。ダンテ・ジアコーサ設計)、そしてフォルクスワーゲン・ビートル(当時はKdF)もその代表例である(別項参照)。

だが三〇年代半ばの流線形時代のモデルとして、最も優雅でしかも強烈な個性を発揮している作品こそ、エットーレの長男ジャン・ブガッティのデザインになるブガッティ・タイプ57SCアトランディックだろう。

形としては従来の箱形セダンの要素をそっくり残しながらも、車体はすべて女性的な曲面に包まれ、しかも力強さと航空機を連想させるスピード感にあふれている。

時代の閉塞感

歴史の流れの中で、今それを遠くから眺めると、三〇年代は限りなく優雅で、どこか哀しみをたたえた時代だった。

美術にしても音楽にしても平和な未来を招来しようとする大胆な試みにあふれていながら、例えば映画では、ジュリアン・デュビビエの作品に代表されるように、どこか焦立(いらだた)たしい時代の閉塞感、それからのひそやかな解放である嘆息のつぶやきの聴える作品が生れた。

そして一九三九年九月、人々の“まさか”の怖れは現実のものとなり、ヒトラーの精鋭軍団はポーランドヘの侵攻を開始した。

“面白うて、やがて哀し”くなった時代、それが三〇年代だった。

その“面白さ”を支えたものの一つが流線形であった。

6 独裁者たちと自動車レース top

ナチ党の政権獲得

話はすこしさかのぼる。一九三三年というのは二〇世紀の歴史の中で節目(ふしめ)の年だった。

第二次大戦の立役者の一人、フランクリン・デラノ・ローズベルトが第三二代アメリカ大統領に就任したのも、アドルフ・ヒトラーが政権についたのも、この年だった。

一九二〇年から“国家社会主義ドイツ労働者党”(National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei,

NSDAP)つまりナチ党をひきいるヒトラーは、ミュンヘン一揆(プッチュ)による挫折(二二年)はあったものの、二〇年代半ばから党勢を拡大し、資本家との結びつきも強くなり、政権獲得の可能性も高まった。

そして三〇年九月の総選挙で地すべり的な大勝利をおさめた。ナチ党の獲得票数は、六四一万となり、国会に一〇七の議席を得た。しかし当時のドイツ大統領ヒンデンブルク元帥は、伍長勤務上等兵あがりのヒトラーを軽蔑していた。

三二年になるとナチ党は第一党にのし上がり、当然ヒトラーは首相の座についてもおかしくはなかったのだが、ヒンデンブルクは常に彼を拒否し続けた。

しかしヒトラーを支持する産業家、銀行家はしだいに数を増した。

ナチズムは、ベルサイユ体制の不当さに報復しようとする素朴な大衆だけでなく、ドイツ経済の基幹をなす産業界にも強力に推進された。

二九年一〇月にはじまる大恐慌により、ドイツ経済も当然不振となり、そのこともナチズムの浸透に有利にはたらいた。

そしてヒトラーがヒンデンブルク大統領から渋々ながら首相に任命されたのが、三三年一月三〇日のことだった。

三月には総選挙が行われたが、ナチ党の得票率は四三%と半分に満たなかった。

パンとサーカス

こうした状勢下で、ヒトラーは力による共産党などの弾圧政策と並行してドイツ国民への懐柔策にも力を入れざるを得なかった。

古代ローマの民衆統治の基本は、“バンとサーカス”に集約されていた。

民衆をひもじくさせずにおき、サーカス(円形競技場。今も残るコロセウムでは、闘剱士、闘獣士、そしてチャリオットによるスピードレースなどが定期的に開催されていた)によってエンターテインメントを与え、不満の芽を早いうちにつみ取ってしまうことが最大の目的だった。

そして近代の独裁者は、フランス革命以来の“自由、平等、博愛”の考えにすこしでも触れてしまった各国国民大衆への懐柔政策を織りまぜることが、どうしても避けられないものとなる。

そしてその姿勢が、独裁者たちの自動車レースを含む自動車政策(ことにドイツのVWビートル計画、後述)に反映されることになる。

“イタリアのためにレースに勝て!”

二〇世紀を代表するもう一人の独裁者、イタリアのファシスト党をひきいるベニト・ムッソリーニも、自動車レースのサーカスとしての効用をよくわきまえていた。

北イタリアを舞台としたミッレ・ミリア(一○○○マイル)レース(一九二三~五七年)は、うっかりするとイタリアの社会の機能の半分を麻痺させるおそれさえあったが、あえてゴーサインを出したのもムッソリーニだった。

サーカスとしては絶好なイベントである。

一九二〇年代半ばからアルファロメオ社はモーター・レーシングに傑出した成績をあげたが、経営状態は必ずしもよくなかった。

このため三〇年からは国が援助を与え、三三年には完全に国営化された。

二つの大戦の間の時期、モータ・レーシングはしだいに国の威信をかけたイベントとしての性格が強まっていった。

アルファ・ロメオは、イタリアを代表するメーカーとして、新興のファシスト国家の力と名誉を代表する存在と見なされたのである。

ムッソリーニは、重要なレースの前には“イタリアのためにレースに勝て!”という電報をアルファロメオ・チーム(エンツォ・フェラーリ監督)に送るのを常としていた。

750㎏フォーミュラ

“イタリアの名誉”は少なくとも一九三三年までは小ゆるぎもしなかった。

だが三三年に政権についたヒトラーは、ムッソリーニの成功を指をくわえて見ているつもりはなかった。

そして彼が目をつけたのは、三四年から施行されるGPレースの、いわゆる“750㎏フォーミュラ”(車体重量の上限が750kg)だった。

ヒトラーの要請に応え、ダイムラー・ペンツ(DB)とアウトウニオンの両社は、画期的な技術内容をもったGPマシンの開発にとりかかった。

DB社のW25型のエンジンはDOHC直列8気筒、三・三六リットル、過給機つきで三〇〇馬力を発生した(後に三・九九リットル、四三〇馬力)。

ギアボックスはデフ(デファレンシャル。差動装置)と一体化して後車蚰にとりっけられ(トランス・アクスル方式)、全輪独立懸架と、当時のいかなるGPマシンよりも進歩した内容をもっていた。

いっぽうフェルディナント・ポルシエ博士の設計になるアウトウニオンPワーゲンはさらにざん新な内容をもっていた。

エンジンは、SOHC、V型16気筒、四・三六リットル、過給機つきで二九五馬力を発生した(後に六リットル、五二〇馬力)。

さらにポルシェは後のVWで行ったようにこのエンジンをリアに置き、VWと同じトーションバー独立懸架を全輪に採用した。

最高速はそれぞれ、時速二ハニキロと二九〇キロである。

750kgフォーミュラのはじまった三四年には、アルファ・ロメオにもまだチャンスはあったが、三六年ごろになるとドイツの両チームには全く歯がたたなくなった。

フェラーリがフィアット社から引き抜いた(二三年)優秀な技術者ビットリオ・ヤーノ設計のタイプBモノポスト(単座、三一年)は、GPカーの典型として数多くの勝利をアルフア・ロメオにもたらしたが、三四年以降、性能的にはドイツ勢とは格段の差があった(出力一八〇馬力、最高速二二五キロ)。

だがその劣勢なマシンを駆って、勝ち誇るドイツチームに一泡吹かせた男がいる。

史上最高のドライバーと言われるイタリア人タティオ・ヌボラーリである。

三五年ドイツ・グランプリ

一九三〇年代半ばになると、ドイツGPの行われるアイフェル山中のレース・サーキット、ニュルブルク・リックには五〇万人近い観客が集まることもあった。

おそらく規律のきびしさに馴れたドイツ人以外の民族では、収拾のつかぬ混乱は避けられなかったに違いない。

それはドイツ車がドイツの地で勝利するのを見ようとする国民的祝祭であり、最上のサーカスだった。

しかし三五年七月に行われたドイツGPで、タツィオ・ヌボラーリは超絶的なドライピンクを披露する。

彼には、ニュルブルク・リンクのカーブの多さと高低差が幸いした。

このコースには左カーブ八九ヵ所、右カーブ八五ヵ所、そして最高地点はピット・エリアの海抜六二〇メートル、最低地点はブライトシャイトの三二〇メートル、つまり三〇〇メートルの高低差があった。 |

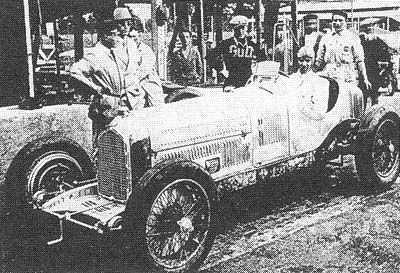

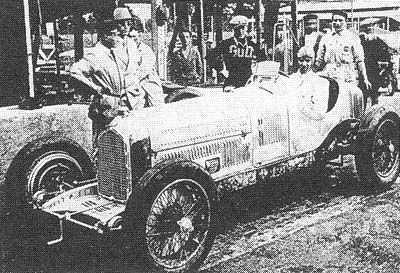

アルファ・ロメオ・モノポスト(P3)に乗るタツィオ・ヌボラーリ(1935年)

|

序盤はヌボラーリのトップで終ったが、ピット・ストップで燃料補給に手間どって六位に後退した彼が、アウトウニオン一台、MB車三台を抜き去って二位に浮上するのにあまり時間はかがらなかった。

トップのフォン・ブラウヒッチュ(MB)との差は一分以上ある、と誰しもが安心していたのだが、ヌボラーリは次々とラップ記録を更新し、最終の二二ラップは三五秒差で入った。

観客はドイツの勝利を確信した。三五秒の差は決定的だからである。

だが最後のドンデン返しがこのラップに待っていた。

フォン・ブラウヒッチュは技術にもすぐれた速いドライバーだったが、その走りぶりはやや荒っぽく、タイヤに負担をかけすぎるきらいがあった。

このときもリアタイアがかなり痛んでいたが交換の余裕はない。

さらに追われるもののあせりも加わって、彼の運転の慎重さを失わせた。

コース半ばでリアタイアがバーストし、ブラウヒッチュは赤いアルフア・ロメオがゴールラインに向かうのを茫然と見送るほかなかった。

イタリア国歌のレコード

ヌボラーリがゴールラインを切ったとき、放心したような深い沈黙が彼を迎えた。

ドイツ人観客は、あまりといえばあまりの逆転劇に自らの目を疑った。拍手どころではなかった。

困惑したのは観客だけではなかった。レースの役員はドイツ車以外が勝つことなど考えてもいなかったので、ヌボラーリの表彰式のとき、スピーカーで流す国歌――この場合イタリア国歌――のレコードを用意してなかった。

しばらくスピーカーは沈黙を続けたが、この気づまりな場を救ったのは、当のヌボラーリだった。

彼は縁起をかついで(レーサーには多かった)、いつもイタリア国歌のレコードを手提鞄の中に入れており、やおらそれを取り出すと、あわてふためく役員に差し出した。

国歌が流れて無事に表彰式は終った。

それまで沈黙していた大観衆も、夢から醒めたようにこの小男のイタリア人に拍手を送り、祝福の歓声をあげた。

ヌボラーリはドイツ人にも人気があり、信ぜられぬ逆転劇のヒーローは、いつの時代でも常に大衆のアイドルだった。

ヒューンラインとドライバーたち

「総統閣下(マイン・フューラ)、小官はつつしんでドイツ車がまたしてもレースを制圧し、ドイツのレーシングカーのデザインならびに構造が世界に冠たる事実を示しましたことを御報告いたします」。

当時のヨーロッパの主要レースが終るたび、モーター・スポーツの担当官コルプス・フューラー、アドルフ・ヒューンラインはこの電文を総統官邸あてに送った。

一九三六年に入ると、ドイツ車以外がメイン・レースに勝つことは皆無といってよかったからである。

もと陸軍少佐のヒューンラインは、昔からのヒトラーの友人で、二三年一一月八日の失敗に終ったミュンヘン一揆に加わり、電話局の占領を命ぜられたものの、マゴマゴしているうちに逮捕されてしまったという人物である。

彼はモータースポーツの統轄のほか、ナチ党のお歴々のクルマのオートバイ護衛隊の管理、手配の任務も与えられていた。

レーシング・ドライバーたちをやかましく管理したがるピューレラインだったが、彼らもまた一筋縄ではいかなかった。

ドイツ人ドライバーたちはすべて士官待遇であり、制服好きなドイツ人のことだから、公の席ではそれを着用するよう命ぜられていた。

ところがドライバーたちは一度も制服を着用しなかった。持っていなかったからである。

もっともフォン・ブラウヒッチュ(同名のドイツ陸軍最高司令官の甥)とルーディ・カラッチオラは一度だけ制服をあつらえた。

いざ着ようとすると、メルセデス・ペンツ・チームの名物監督アルフレート・ノイバウァーがあまりにも巧みにからかって周囲の人々を笑わせたため、二人ともそんな目にあうくらいなら永久に制服など着るものかと決心した。

ノイバウァーの“名演技”

あるときヒトラーは、例の大演説の中でこう言った。

「怖れを知らぬレーシング・ドライバーたちはスポーツを愛するためでなく、ドイツの名誉のためにその生命を危険にさらしているのだ」。

これまた彼の大きな勘違いの好例である。

ドライバーたちは、スポーツを愛する国際人であり自由人だった。

ノイバウァーは、ドライバーたちと酒をのむと、“直属上官”であるヒューンラインのもったいぶったしぐさをみごとに真似して見せた。

やんやの喝采に気をよくした彼はさらにアルコールのいきおいで、今度はドイツ国民に向けて一大演説をぶつヒトラーの真似まではじめた。

ドライバーのなかには床をころげまわって笑いが止らぬものもいた。

独裁者とモーター・スポーツとは、本質的に相いれぬものだったのかもしれない。 |

1938年ベルリン・モーターショーの開幕前、会場前に

レーシングカーがならべられ、ドライバーたちがヒトラーと握手。

右端はアルフレード・ノイバウアー

|

top

****************************************

|