|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅳ 再び戦争と自動車

――第二次世界大戦から東西冷戦へ――

|

闘うジープ

|

1 カヘの信仰 top

より速く、より高く……

西欧文明の底流の一つに力への信仰がある。

決闘裁判(決闘の勝者を正しいと認める)の昔から、力は正義であり続けた。

第一次大戦は、そのことを明瞭な形で再認識させた。

イタリアやドイツといった独裁国家では、その信仰がさらに明確な形で一つの教義と化した。

今日まで続くオリンピックのスローガン「より速く、より高く、より力強く」は、一九二六年からIOC(国際オリンピック委員会)により採択されたものだが、その言葉は単にスポーツのみでなく、実は第一次大戦後のヨーロッパの精神的風土をそっくり言い表わしている。

戦争において、力は唯一の切札である。人々は高い代償を払ってそのことをはっきりと学んだ。個人においても国家においても、力だけがすべてを決定すると短絡的に決めこむことは容易であり、その傾向はことに後進国のイタリア、ドイツそしてソビエトではより顕著だった。 |

1936年、ベルリン・オリンピックで、アメリカのジェス・オーウェンスは

100mをはじめとする陸上競技で大活躍した。

だがヒトラーは握手をこばんだ。黒人だったからである

|

再びポルシェ博士

一九二〇年代の自動車も、前記のオリンピックの標語どおり「より速く、より(性能が)高く、より(エンジンなどが)力強く」あることが追求された。

そのための自動車技術の進歩発展に大きな力を発揮した一人が、すでに取りあげたフェルディナント・ポルシェ博士である。

一九二三年にダイムラー社に技術担当重役として入社したポルシェは様々な業績を残したが、中でもスーパーチャージャー(過給機)つきのスポーツ・タイプ、Sシリーズの開発(二〇年代後半)は傑出している。

また倒立V12型航空エンジンの設計も注目すべき業績で、後にDB600型として完成する(一九三七年、後述)。

しかしダイムラー・ペンツ(DB、一九二六年両社は合併する)社でのポルシェの立場は、必らずしも安定したものではなかった。

彼の歯に衣着せぬ発言も最大の原因だったろうが、元来DB社には超一流の技術者が掃いて捨てるほどいた。

優秀な技術者は当然のことながら、いつの場合も極端な個人主義者である。

そうした一癖も二癖もある人物の集団を統率して行くことは容易なことではない。

ポルシェに政治力や巧みな外交術を求めるのはどだい無理というものだった。

DB社の取締役会は技術者同士の“きしみ”を心配して、ポルシェを体(てい)のよい棚上げ状態に置こうとしたが、彼自身はおめおめとそこに留まるつもりはなかった。

オーストリアのシュタイア社に一時移籍した後、独立してシュツットガルトにポルシェ設計事務所( Dr.

Ing. h.c.Ferdinand Porsche, Konstruktionsburo fur Motoren und Hahrzeugbau)を発足させたのが一九三〇年一二月一日のことだった。

ポルシェの名声のため、設計の依頼は絶えなかったが、経営は“火の車”の状態が続いた。

ポルシェのソビエト紀行

そして一九三二年のはじめのある日、シュツットガルト市クロネン街一四番地の彼の設計事務所に、正体不明の男から電話がかかってきた。

強いロシア訛りのドイツ語で、ぜひともポルシェ博士に会いたいという。

明らかにソビエトの技術者で、話してみると自動車界のことにもかなり詳しい。

ポルシェはおそらく農業用トラクターの特許でも買いに来たのだろうと考えたが、二人の技術者は全く興味を示さず、話はなかなか本題に入らなかった。

おそらくポルシェやスタッフの人物の品定めを行っていたのだろう。

三回目の会見でようやく、彼らはソビエト政府からの公式文書をポルシェに手渡した。

「我が政府は、貴殿に我国の国家再建の時期がはじまったことをお見せしたいと思います。

技術的進歩、動力化及び電気設備の充実が新生ソビエトの力により進められています。

無限の国土と無尽蔵(むじんぞう)の資源を持った我国の可能性を貴殿の目で判断していただきたいのです……。」

傑出した技術者であるからには好奇心が旺盛でなくてはならない。

ポルシェは大いに食指を動かし、よろこんでソビエト政府の招待を受けることにして、三週間後にソビエト旅行に出かけた。

ソビエト側は手厚く彼をもてなし、手紙の約束どおり何一つ隠そうとしなかった。

「科学技術に国境はない」という言葉はやがて死語になるわけだが、当時ポルシェにとっていかなる国境もなかった。

キエフ、クルスク、ニジニノブゴロド、オデッサと旅を重ね、彼は自動車工場、鋳造所、タービン、戦車、トラクター、航空機の工場を視察した。

ロシア特有の豪華な宴会が毎日続いた。

ふと彼がウオッカは好きでないと言うと、翌日は彼の口にあったピルゼン・ビールが食卓にならんだ。空輸以外には考えられない。

ソビエトの国家設計家ポルシェ

ポルシェはその歓待ぶりに薄気味悪くなったし、視察した各種の工場施設にも驚嘆した。

だがかなり長期間にわたったソビエト旅行中にも、ポルシェは彼らの真意がつかめず、いらいらした。やがてある工場でスターリンの大演説の抜粋が横断幕に書かれていたが、それを翻訳してもらってハタと気がついた

――「ソビエトは工業技術をマスターするすべを学ばなくてはならない。

それは国家再建の現在、あらゆるものを決定するからだ……我々は百年も遅れている。

だが西欧の水準に十年で追いつかなければならない。それが達成できないとき、それは我国の破滅を意味している……」。

スターリンがポルシェに求めているのは(このとき両者が会見したかどうか記録は伝えていない)、まさに遅れた技術水準をいっきょに引き上げるため原動力として、最高のブレーンとして働いてもらうことだった。

ポルシェは自動車ばかりでなく、技術のあらゆる面に通暁していた。

そしてスターリンをも含めて、二つの大戦のはざまの時代、独裁者はもとより国家の指導者たちは、テクノロジーを不可能を可能としてくれる“魔法の杖”と考えたがった。

スターリンとしてはポルシェその人が欲しかった。その強烈なパーソナリティと傑出した技術力が欲しかった。

ポルシェがもしその申し出を受諾すれば、直ちに“ソ連邦国家設計家”の称号が与えられ、何か一つの仕事をするたびに彼の望みのままの報酬(白紙の小切手帳が与えられる予定だった)を受けとれることになっていた。

前述のように火の車のポルシェ設計事務所としては、ソビエトからの提案はまさにのどから手が出るくらい、願ってもない奸条件だった。

だがポルシェは冷静に状況判断を行った。たしかにソビエトの工場建設は急ピッチで進められていたが、かんじんの自動車工業は当時全く幼稚な段階にあった。彼の腕を振う余地はなかった。

そのころ乗用車工業は、一国の総合的な工業力の指標として重要な意味をもつようになっていた。

しかしソビエトも当時の日本と同じく、軍事技術に過大に傾斜した産業構造をとっていたが(航空機、軍艦、戦車、火砲が中心)、近代的工業国家としてのバランスのとれた成熟度は低かった。

ポルシェは気難しい人づき合いの悪い人間だったが、それ故かえって家族や友人とのつき合い、心のかよう交流をきわめて大切なものと考えていた。

ソビエトという異国に住むことは耐えられなかった。

彼は別に共産主義やその他のイデオロギーに注文をつける気はなかった。

自分の打ち込める仕事が心おきなくできれば、そんなことは問題ではなかった。

また仕事を手伝ってくれる職人との会話、交流を非常に大切にした。

ソビエトの工場でも工員達と会話しようとしたが、言葉の壁がそれをははんだ。彼は言った。

「私も五七歳だ。今からロシア語を習うには遅すぎるよ」。

魔法の杖を求めて

だが、ソビエトが彼の才能の獲得に異常といってよい熱意を示したことには、大きな意味が隠されている。

前にも述べたように、一九世紀の半ば以降、急速に進歩、発展した科学・技術は、人間に自由と解放を与えてくれるものとして素朴に肯定された。

だがそうしたナイーヴな信仰は、第一次大戦の悲惨さを契機として少しずつ変質した。

やがてそれは姿を変えて、一九三〇年代に入ると、“科学技術―イコール―カ”という新たな信仰になる。

それは当然ながら独裁国家では強かった。

独裁者は前述の“魔法の杖”をきたえ上げてくれる手段としてそれに熱い期待を寄せた。

話は先へ飛ぶが、ヒトラーもその例に洩れなかった。彼は優秀な航空機と機械化軍団(ともに自動車工業、そしてポルシェに関連)による電撃戦で、第二次大戦初期に圧倒的な勝利をおさめた。

敗色濃くなっても究極的な“秘密兵器”の存在を匂わして崩れかかった国民の戦意を高めようとした。

それは史上初のV2型ロケットやジェット戦闘爆撃機(メッサーシュミットMe262)として戦争に投入されたが、時すでに遅かった。

日本でもゼロ戦や戦艦大和、武蔵あたりがそれに相当するのだろうが、アメリカとイギリスは別の形の“究極的な魔法の杖”ともいえる原子爆弾により決着をつけた。

スターリンのポルシェ招請にはもう一つの意味がある。

それはポルシェがおそらく二〇世紀としてほとんど唯一にして最後の、個人の能力で国家の運命を左右できる技術者としての評価を受けた、ということである。

個人としての技術者がそれほどまでに重要な役割をはたしうることは、実は第二次大戦以降はほとんどない。

現在技術者はほとんどの場合、集団体制で、ある国家もしくは企業に奉仕するよう飼いならされている。

そのことの是非を問うわけではない。

ポルシェが最後の“個人的”な技術者だったことが重要なのである。

2 フォルクスワーゲンの誕生 top

ヒトラーのフォルクスワーゲン構想

アドルフ・ヒトラーが政権をとって間もない一九三三年二月一一日、恆例のベルリン・モータ・ショーが開催された。

その開幕にあたって、ヒトラーは名調子(映画「チャプリンの独裁者」で想像できるような)で一大演説をぶった。

「自動車が金持ち階級のものであるかぎり、それは国民を貧富の二階級に分ける道具にしがならない。

国家を真に支えている国民大衆のための自動車であってこそ、文明の利器であり、すばらしい生活を約束してくれる。

われわれは今こそ「国民のための車」を持つべきである……」。

すでに触れたように、ナチ党の支持率は最終的に五〇%に達することはなかった。

それでなくとも、二〇世紀の独裁者は、かっての専制君主とは違って国民の人気取りからはじめなくてはならない。

“国民(フォルクス)のための車(ワーゲン)”はその意味でも絶好の手段であり、“バンとサーカス”政策の一環でもあった。

だがそれを実行に移す人物は?――

スターリン同様、ヒトラーの眼中にはフェルディナント・ポルシェの姿しかなかった。

ヒトラーはすでに一九二五年にポルシェに会っており、その後ポルシェが、ツュンダップ社とNSU社のために国民車的な小型車の設計を行った(ともに具体化せず)こともよく知っていた。

ヒトラーもはじめは平和主義者のポーズをとり、ベルサイユ体制に痛めつけられ、荒廃したドイツの再建を前面に押し出していた。

彼を当時六〇〇万の失業者をかかえていたドイツの若き“救世主”と見なす人も多かった。

しかし首相であるヒトラーに、全権を委任する“授権法”が三三年三月二三日に国会を通過すると、次々と既成の権威を手中におさめ、独裁体制を固めた。新しい社会・経済政策もそのような背景のもとにはじめて可能となった。

そしてフォルクスワーゲンの具体化もこのような独裁国家ではじめて可能となった。やがてヒトラーは、VW計画、アウトバーンの建設、そして軍備の拡充を新政策の三本柱としたのだった。 |

アウトバーンの建設はじまる(1933年9月23日)

|

ポルシェはヒトラーのモーターショーの開幕演説の後しばらくして、総統官邸に呼ばれた。

仲介者は当時ダイムラー・ペンツ社の役員の一人、ヤーコブ・ヴェルリンであり、この人物はヒトラーの自動車政策全般のアドバイザーをつとめていた。

会談中ヒトラーは国民車についてのアイディアを述べ、その締めくくりとしてこう要求した。

「きみはそれをいくらで売るっもりか訊(たず)ねるのかね?

ポルシェ博士――それなら言おう、一〇〇〇マルク以下ならいくらでもいい。きみの計画を提出してくれたまえ!」。

ポルシェ、三つの夢

ポルシェには三つの生涯の夢があった。

第一は傑出したレーシングカーを作ること、第二が小型大衆車の設計、そして第三が優れた農業用トラクターの製作である。

第二の夢についてはこれまで二回にわたって(ツュンダップとNSU)具体化せず失望を味わっているだけに、今度ばかりは陽の目を見ることができると思い、大いに喜んだ。

一九三四年一月、ポルシェは新しいドイツ大衆車に関して次のような基本構想を発表した。

「私の考える大衆車は、従来の乗用車の寸法、出力、重量などを単に小型化したものではない……。

これでは乗り心地や寿命が劣るし、乗用車としての価値が低くなる。

さらに安全にも十分留意する必要があり、乗用車としての価値の低下をまねくすべての条件は排除しなければならない。

私のいう大衆車とは、現行の車に決してひけをとらない、乗用車としての十分な価値をもったものである……。

そしてそのためには、根本的な新しい解決法が必要である」。

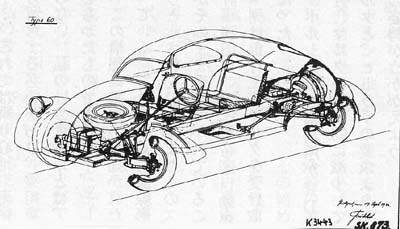

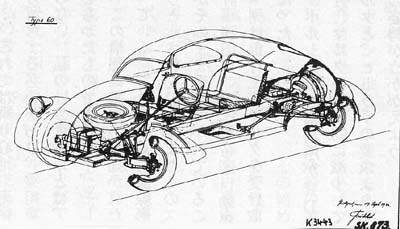

この構想に基づいて描かれた最初のアイディア・スケッチの日付は、三四年四月二七日となっている。

ここで早くも流線形ボディ、リアエンジンといった後のVWの重要な特徴がはっきりと示されていた。

またこのスケッチには、ツュンダップとNSUのプロトタイプ設計の経験がそのまま受けつがれていることがわかる。

このスケッチができてしばらくして、ポルシェ設計事務所は、ドイツ帝国自動車産業連盟(RDA)と正式に契約した(三四年六月二二日)。

ポルシェ側は毎月二万マルクを受け取り、三台のプロトタイプを一〇ヵ月以内に製作することが条件だった。

ポルシェ設計事務所がRDAとかわした契約書の中で、VWの価格は、最初の試算の一五五〇マルクから劇的に減少していた。

つまり五万台製作した場合、その生産費は一台九〇〇マルクと、ヒトラーの要求よりもさらに低くなっていた。

ポルシェがこの計画実現にかけた強気の姿勢がうかがえよう。

VW・プロトタイプの完成

当時のドイツ自動車業界はヒトラーのVW計画への参加を目ざしていたが、ポルシェはあくまでも中立の立場をとり、ただ設計と計画のまとめだけに留まっていた。

一九三五年に入るとVW構想はさらに明確となり、リアに置かれた空冷エンジン、横置きしたトーションバー・サスペンション(ポルシェ特許)、中央バックボーン・フレームなどが採用されることになった。

中央バックボーン・フレームは、チェコのすぐれた自動車技術者ハンス・レドウィンカが一九二二年発表のタトラ11にはじめて採用したものである。

ポルシェはすぐれた他人のアイディアを自分なりに消化することにかけても名人だった。

RDAとの契約内容は金銭的にはまことにしぶいものだったが、ポルシェは意に介さなかった。

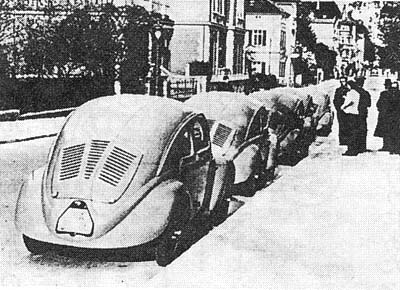

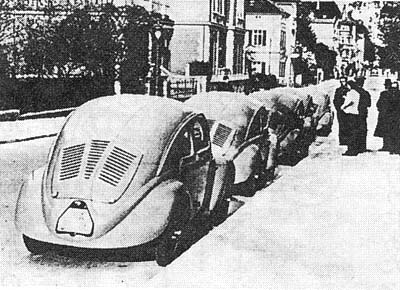

彼はさっそく自分の別荘のガレージで三台のプロトタイプの手づくりを開始した。これらはVW3と名づけられ、はじめは資金難のためテスト走行さえできぬ状態だったが、三六年半ばになると長距離テストがポルシェ事務所のエンジニアの手で行われた。アウトバーンをも含めてテストは日夜続けられ、三台の各車はそれぞれ三万マイル(四万八〇〇〇キロ)を走破した。

これより先、一九三五年のベルリン・モータ・ショーの開幕演説で、ヒトラーは例の派手な身振りをまじえてVWの誕生を予告した。

「私は、優れた技術者、ポルシェ博士がそのスタッフの協力のもとに、その才能のすべてを注ぎ込んだドイツ大衆車の設計を完了し、本年半ばには試作車のテストを行うまでになったことを大いなるよろこびとするものである。

従来の中型オートバイより安く、しかも燃費のよい乗用車をドイツ国民に贈ることが、将来必らず可能になるものと信じている……」。その言葉を裏書きするように、三〇台のプロトタイプ(VW30)の製造がダイムラー・ペンツ社の手で進められた。 |

VWのアイディア・スケッチ。1934年9月17日付

VWビートルの試作型(VW 30)のテスト行われる(1936年)。

リアウィンドウがない

|

VWの量産計画

VWの量産を行うにあたって、その施設をどうするかが最大の問題だった。

GM系のオペル社は大いに乗り気だったが、かえってヒトラーの機嫌をそこね、ヒトラーは既成の企業にVWの生産をゆだねるのはやめようと決心した。

このためポルシェは一九三六年にアメリカを訪問し、そこの自動車工場の視察(ことに量産体制の研究)を行った。

ポルシェはアメリカで著名人として歓迎され、どこの自動車工場も彼と忌憚(きたん)なく意見の交換を行った。

さらに三七年にも二度目の訪問を行い、このときはヘンリー・フォードと会見している。

だが大衆乗用車に関しての二人の意見は全く対立した。フォードはVWのような高級・複雑なレイアウトには大反対だった。晩年のフォードは極度に保守的だったのである。

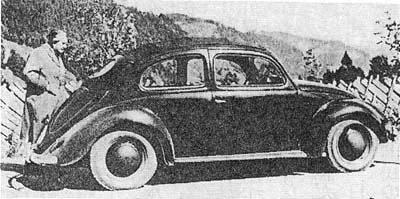

三七年になると前述のVW30で、より入念な走行テストが行われた。

SS(親衛隊)の中から選ばれた二〇〇名のドライバーは、いわば素人ばかりで、通常の運転条件のもとにテストが続けられた。

その走行距離はのべ二四〇万キロに及び、なかには一〇万キロを走った車もあった。

これと同時にデモンストレーションと展示を目的とした車も三〇台作られた。

このころVWの生産の準備のため、独立した会社が設立され、ポルシェ博士のほか、前述のヤーコブ・ヴェルリン、ポルシェの娘婿で弁護士のピエヒ博士などがその首脳陣を形成した。

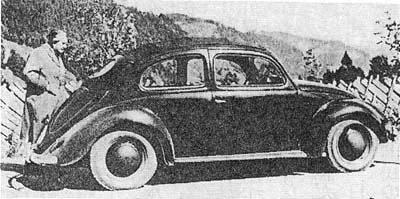

一九三八年になるとVWの生産を前提として、最終プロトタイプが四〇台製作され、VW38と名づけられた。

絵に描いた餅

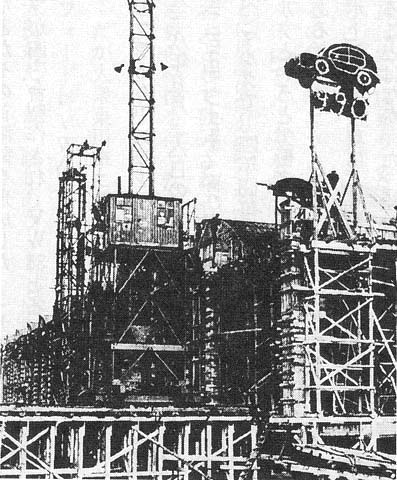

北ドイツ、ミッテルラント運河沿いのファーラースレーペン(現在ウォルフスブルク)で、VW(KdF)工場の礎石が置かれたのは一九三八年五月二六日のことだった。

車名はヒトラーにより、KdF(Kraft durch Freude「喜びを通じて力を」、ドイツ労働戦線のスローガン)と名づけられた。

価格は九九〇マルクで、四年間毎週六マルク(保険を含む)を払い込めば手に入ることになっていた。

六マルクというと労働者の平均賃金の約四分の一から三分の一と、かなりの負担だったのも事実である。

だが三九年九月一日、ドイツ陸軍のポーランド侵攻により第二次大戦の幕が切って落された。

KdFはドイツ国民の手には一台も渡ることはなかった。絵に描いた餅となったのである。 |

グロスグロックナー峠でVWのテストを行うポルシェ博士(1939年)

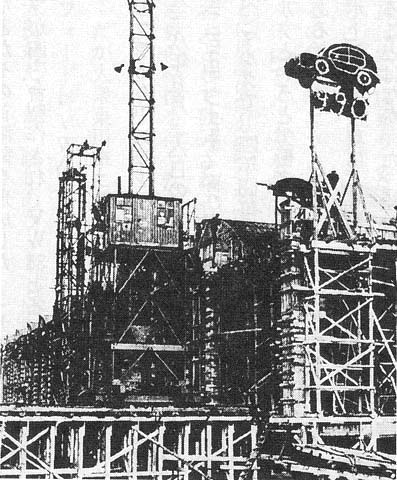

ファーラースレーベンでVW(当時はKdF)工場の建設はじまる(1938年)

|

3 再び戦争と自動車 top

英本土上陸作戦

先ごろ映画にもなった「バトル・オブ・ブリテン」(英国本土の戦い)は、第二次大戦の流れを大きく変える重要な戦闘(バトル)だった。

バトル・オブ・フランスではナチ・ドイツ陸空軍に完膚(かんぷ)なきまでに破れた英仏連合軍だった。

イギリスはダンケルクの敗退を迫られ二九四〇年五月二六日より)、フランスは降服した(四〇年六月一七日)。

ヒトラーはしつようにイギリスに和平を呼びかけたが、チャーチルをはじめとするイギリス戦時政府は一顧も与えず、ヒトラーはイギリス本土上陸を目ざす“あしか(ゼー・レーベ)”作戦の準備を行った。

だがそのためには英仏海峡の制空権を確保しなくてはならない。

ヒトラーに諮問されたヘルマン・ゲーリング空軍元帥は、「二週間で英空軍(Royal Air Force=RAF)をたたきつぶして見せます」と豪語した。

バトル・オブ・ブリテンがはじまったのは公式には四〇年七月一〇日のこととされている。

ドイツ空軍(ルフト・バッファ)は英仏海峡ぞいのイギリスの飛行場などの施設を爆撃し、迎えうつRAFの戦闘機と空中戦を演じた。

RAFは寡勢ながら、レーダー(史上初)を利用して巧みな戦闘機編隊の展開を行い、一歩もゆずらなかった。

ロールズ・ロイス(英)対ダイムラー・ベンツ(独)

|

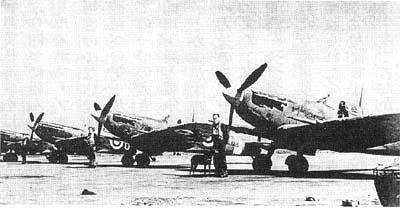

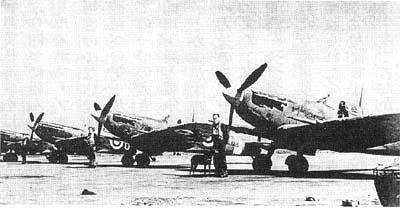

スーパーマリン・スピットファイア戦闘機(イギリス)

|

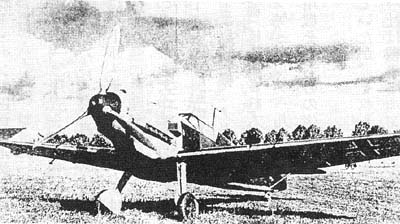

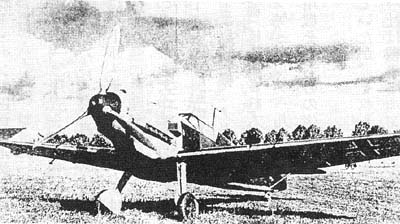

メッサーシュミットBf109戦闘機(ドイツ、Ms109ともよぶ)

|

しびれを切らしたゲーリッグは、しばしばフランスの戦闘機編隊に足を運んで叱咤(しった)激励した。

なぜこのように手間取っているのかとの詰問に対して、後に三〇歳でドイツ軍で最も若い将軍になったほどのエース中のエース、アドルフ・ガラントはこう答えた。

「我々にスピットファイアがあれば問題はないのですが」、ゲーリングは激怒した。

RAFの主力戦闘機は一九三六年に初飛行したスーパーマリン・スピットファイアだった。

これに対し、ドイツ空軍ではメッサーシュミットBf一〇九型が戦闘機隊の中心となった。

ガラントの発言とは違ってこの二機の性能はほぼ同レベルにあった。

四一年型の場合拑一〇九の最高速は時速六〇〇キロ、スピットファイアは六〇二キロであり、武装もほぼ同じだった。

そのエンジンは、Bf一〇九はダイムラー・ベンツ社製のDB60-N型、倒立V12、一二○馬力、スピットファイアはロールズ・ロイス社製のマーリン45型、V12、一四四〇馬力だった。

つまり英仏海峡をはさんで、自動車界の両巨人ダイムラー・ペンツとロールズ・ロイスが、がっぷり四つに組んで闘ったことになる。

バトル・オブ・ブリテンは結局引分けというかたちで四〇年一〇月三一日終了し、ドイツ空軍は損害の少ない夜間爆撃に切り換え、あしか作戦も棚上げとなり、ソ連侵攻(四一年六月)という破滅への第一歩を踏み出すことになる。

その意味ではバトル・オブ・ブリテンは連合軍にとっての一つの大きな転機といえる。

自動車工業と戦争の関(かかわ)り合いは第一次大戦以上に緊密だった。

航空エンジンのほとんどが自動車メーカーが生産にたずさわった。

アメリカのパッカード社は前記のRRマーリン・エンジンの大量のライセンス生産を行い、これはアメリカの主力戦闘機、ノースアメリカンP51ムスタング(日本本上空襲のボーイングB29爆撃機の護衛戦闘機)に搭載され大きな偉力を発揮した(マーリン系エンジンの総生産は二〇万基)。

BMW社もフォッケ・ウルフ一九〇型戦闘機などに使用された空冷星型エンジンの製作を行っている。

また軍用機そのものの生産も自動車メーカーにゆだねられた(フォード・カイザーなど)。

第二次大戦では戦車は戦闘の勝敗を決する鍵をにぎっていたが、それも自動車工業の支援なしには生産できなかったろう。

例えばドイツのマイバッハ社は戦車用エンジンを一手に引き受けて生産した。

そしてポルシェはドイツ戦車委員会の議長として、戦車の発展改良に重要なアドバイスを行った。

ジープの誕生

だが第一次大戦と異なる戦術兵器も新規に投入された。それがジープ・タイプの車輛である。

すでに述べたように、それは「連合国軍の勝利の鍵の一つを握っていた」(アィゼンハワー連合国軍総司令官)。

第一次大戦の戦訓を生かしてアメリカ陸軍といくつかの企業では一九二〇年代からさまざまな軍用車輛の開発が進められたが、オースチン・セブンのライセンス生産を行っていたバンタム社、ウィリス社は中でもその中心となった。

はじめは前輪駆動の機関銃担送車(マシンガン・キャリア)という形で生産が進められたが(三六年より)、第二次大戦がはじまりアメリカの参戦も近づく四〇年ごろ、この計画は前輪駆動から4輪駆動に切り換えられ、“1/4トン4×4(4輪駆動)”を基準とする各社のモデル、バンタム、フォード・ピグミー、ウィリス・クァドが試作され、それらの最良の点を集めて標準モデルが決定された。

その第一号車はMAと名づけられ、さらに改良を加えたMBが四一年から次々に生産に移された。

ジープという名前はMB以前から一連のテスト・モデルに用いられていたが、MB以降定着した。

この名称は“ポパイ”の漫画に出てくるこっけいな動物“ジープ”に由来するとされている。

漫画のジープ同様何でもできる万能車だったからである。

ただし異説もあり、フォード・ピグミーのコードナンバーの頭文が“GPW”であり、ジーピーが訛ってジープになったともいう。

このジープは第二次大戦中各戦線において大活躍した。太平洋戦線においても、サンゴ礁の海浜からぬかるみのジャングルに到るまで縦横無尽に走りまくった。

偵察用、傷病兵の運搬はもとより、重機関銃を装備して戦線の後方攪乱(かくらん)といった放れ業も演じた。

大戦中水陸両用ジープ(GPA)一万二〇〇〇台を含めて六四万七〇〇〇台が生産されている。

“たらい”のクルマ、“泳ぐ”クルマ

そしてこのジープに相当するドイツの軍用車輛が、VW(KdF)をベースとするキューペル(たらい)ワーゲンと、水陸両用のシュビム(泳ぐ)ワーゲンだった。ここで疑問が生ずる。

はたしてヒトラー自身はVW計画をあらかじめ軍事目的だけのために考えていたのだろうか?

たしかに後年ヒトラーは、軍事用として“自分が”企画したVWの戦場での成功を自慢した発言を残している。

例えば一九四二年六月二二日に側近に語った言葉の中にそれがうかがえる。

当時北アフリカ戦線では、エルウィン・ロンメル将軍のひきいるアフリカ軍団がイギリス第八軍に対して優勢に闘っており、ドイツ軍がエル・アラメインで決定的な敗北を喫するのはちょうど四ヵ月後の一〇月二三日である。

「ロンメルの勝利は、砂漠における戦争は機械の闘いであるという事実をわれわれがいち早く認識したために可能になったものだ。

これに対して敵は、砂漠の戦争に対して全く誤った考え方を持っていた……

私の常々言っているのは、この種の理論的なテーゼは実際に試してみなければ分らないということだ。

そしてこのようなことを背景に私はフォルクスワーゲンの製作を命令した……」。

とにかくヒトラーはVW計画において、和戦両用の“二足のわらじ”をはこうとしていたのかもしれない。

空冷エンジンのメリット

第二次大戦の勃発とともに、ウォルフスブルクのKdF工場は直ちに戦時生産に切り換えられ、セダン・タイプのKdFは指揮官車用に転用され(4WD)、不整地走行用のタイプ62(キューベルワーゲン)が急ピッチで生産された。

これはさらに改良が重ねられ、タイプ82へと進化した。

80シリーズにはさらに酷熱の地のための(例えば北アフリカ戦線)タイプ82a、そして4輪駆動のタイプ86と87などがあった。

いずれも地上高を高め、エンジンははじめは九八〇ccだが、四八年三月以降は一二二〇ccへと増量された。

空冷エンジンは酷暑にも酷寒にも強く、ドイツ軍兵士にも信頼され、ヒトラー自身も空冷エンジン礼讃の言葉を側近に洩らしている。

また水陸両用車としてはタイプ128のほかに、四一年からよりボートの形にちかいVW166も製作された。

これはスクリュー部分を持ち上げて陸上の走行も可能だった。このVW166は四二年から四五年までに一五五八四台が製作された(すべて4WD)。 |

VWベースのキューペルワーゲン

|

ウォルフスブルクの工場は、ポルシェが渡米したときに連れ帰ったドイツ系のアメリカ人の生産技術者によって設計・建設された。 当時ヨーロッパで最も進歩した自動車工場であり、空襲の被害にもかかわらず、軍用車輛の生産はたゆみなく続けられた。

KdF系のジープ・タイプの生産台数は、水陸両用タイプをも含めて約七万台と見積られている。

日本にも、実は4輪駆動のジープ・タイプの不整地走行車が作られていた。「くろがね四輪起動車」がそれである。

だがその生産台数は約四五〇〇台にすぎなかった。

第二次大戦の勝敗の鍵は生産力のレベルいかんにかかっていた、とはよく言われることだが、ジープ、KdFそしてくろがねの生産台数の差が、歴然とその事実を物語っている。

4 フォードの否認 top

一文の価値もない車――VW

一九四八年一二月のある日、大戦の惨禍の跡のまだ失せ切っていない、西ドイツのケルン市にあるイギリス軍政府の一室で、ある会議が開かれていた。

中央の大きなテーブルには若かりし日のヘンリー・フォードⅡ世(ヘンリー・フォードの孫)、当時フォード社の最高幹部の一人のアーネスト・ブリーチ、それにイギリスとドイツ・フォード社の役員数人が坐っていた。

さらにイギリス軍政府のラドクリフ大佐のほか、VWのウォルフスブルク工場の支配人をつとめていたハインツ・ノルトホフ教授も陪席した。

議題はただ一つ――ウォルフスブルク工場の処分をどのようなかたちで決定するか、である。

会議はいつまでたっても堂々めぐりを続けラチがあかなかった。

少しばかり頭に来たラドクリフ大佐は、軍人気質をむき出しに、単刀直入に一つの提案をした。

――ウォルフスブルクのVW工場をそっくりヘンリー・フォードⅡ世の手に引き渡そう、というものだった。

しかも全くの無償でである。

フォードは向かい側に坐ったアーネスト・ブリーチの顔を見つめ、無言で眉をあげた。

「ミスター・フォード」――ブリーチが言った。

「あの工場も車も、私の見たところ一文(もん)の価値もありませんよ」。

VW育ての親、ハインツ・ノルトホフ

この一言でVWの運命は大きく変った。

工場はドイツ人の手に返され、以後ハインツ・ノルトホフの粉骨砕身の努力により再建の道を歩みはじめた。

ノルトホフとVWの縁は深い。戦前オペル社の技術者だった彼は、ドイツ帝国自動車産業連盟(RDA)の同社の代表をつとめ、VWの開発段階からその計画にタッチしていて、いろいろな意見を出した。

VWの高級なマグネシウム合金製のエンジンについても、「これは航空エンジンだ」といってそのコスト高をきびしく批判したほどだった。

敗戦直後のウォルフスブルク工場の稼働状況はみじめなものだった。

工場の片隅にあった軍用VW車の部品を探し出しては細々と生産を開始した。

一九四五年の生産台数は、わずか一七八五台だった。

四八年から支配人となったノルトホフに負わされた責任は、まことにきびしいものだった。

彼は工場の従業員と膝をつき合わして語り、工場の片隅に寝泊りした。

はじめは一台作るのに三〇〇~四〇〇時間もかかっていたのだが、それを一〇〇時間に引き下げるのが何よりの課題だった。

生産も徐々に増大し、四八年に一万九〇〇〇台だったのが、五〇年には八万二〇〇〇台、五四年には二〇万二〇〇〇台、そして五五年には累計生産台数がついに一〇〇万台を突破した(一〇〇万八七八五台)。

戦後大衆車の典型

単一車種の量産によってその価格を引き下げ、さらに品質を向上させる行き方は、すでにT型フォードで実証された方法である。

だがノルトホフの哲学は、その品質を向上させることにいっそうの力をそそぐ結果を生んだ。

さらに偶然とはいえ、VW社には幸運が重なった。

ウォルフスブルク工場の所有権はその成立の事情からもわかるとおり確定していなかった。

このため他の自動車企業のように株主に利益を配分する必要はなかった。

さらに戦後の急速な世界経済の回復にともない、自動車は売り手市場を迎えることになった。

VW社の販売利益は、そのまま工場の拡張と、その近代化にそっくり還元されることとなった。

その間ノルトホフは、かたくなに新車種への切り換えを拒否しつづけた。

フォードがVW工場の引き取りを否認したことは世界の自動車界に大きな波紋を投げかけたことになる。

もしVWがフォード社の傘下に入ったとしたら、戦後の世界の自動車の性格、そして自動車産業の勢力分布地図は大きく変わったに違いない。

かってポルシェ博士が戦前渡米したおりに、ヘンリー・フォードと会見したが、大衆車には高級な技術は必要ないとするフォードとはついに意見が合わなかったことはすでに述べた。

アーネスト・ブリーチの発言も、まさにそのようなフォード流の(そしてその他デトロイト勢の)クルマづくりの哲学をそっくり踏襲したものだった。つまりできるだけ金をかけぬやり方である。

だがVWの行き方は、第二次大戦後のクルマづくりに、はかり知れぬ影響を与えた。

ビートルは戦後の世界の乗用車の典型となった(アメリカを除く)。

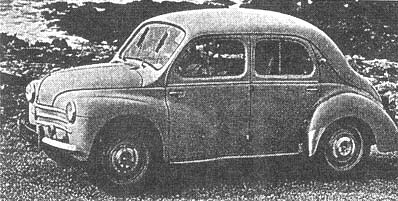

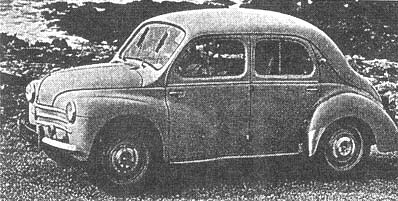

いずれもリア・エンジン車のフランスのルノー4CV、イタリアのフィアット600そして500、そして日本のスバル360もポルシェ・コンセプトに基づいた作品である。

前エンジン後輪駆動車ではあるが、イギリスで初のミリオンセラー・力―になったモーリス・マイナー(アレック・イシゴニス設計。彼は後にミニを設計する、後述)、そして日本のトヨペットSA(一九四七年)も、実はポルシェの思想を受けついだ作品だった。

増え続ける対米輸出

VWビートルは一九五〇年代半ばに入ると、年産は三〇万台をこえ、五九年にはそれが五七万五〇〇〇台へとはね上がった。

輸出も世界中に行われた。

ことにアメリカでの人気は高く、五〇年代末になると(“一文の価値もない”はずの)VWを筆頭とするヨーロッパからの輸入車は、アメリカの乗用車販売の一〇%をこえるまでになり、デトロイトはそれへの対応に苦慮した。

その結果生れたのが「コンパクト・カー」だった(六○年)。

フォードはファルコンを、クライスラーはダッジ・ランサーが、そしてGMからはシボレー・コルベアが、VWビートルたたきのために市場に投入された。

そしてこのコルベアこそは、実はVWビートル流のコンセプトをデトロイトふうにアレンジしたモデルだった。 |

ルノー4CV (フランス、1946年)、日本でも組立生産された

シボレー・コルヴェア(手前.アメリカ、 1960年)

|

空冷水平対向6気筒エンジンをリアに置き、全輪コイル独立懸架、ボディは一体構造式の六人乗りセダンだが、これはアメリカ(の量産車としては)はじめてのリア・エンジン車であり、全輪独立懸架タイプである。

ファルコンなどが旧態依然たるシャシーと駆動系統をもつにすぎなかっただけに、コルベアの技術の新しさは(アメリカ車としては)目を見張らんばかりだった。

アメリカ車はガソリンがぶ呑みの大排気量エンジンに物を言わせて、直進スピードは高いが、屈曲路の走行を前提としてコーナリング性能を重視するヨーロッパ(日本)車とは性格的に明白な対比を示している。

そしてコルベアはあえてヨーロッパ的な、というよりはむしろVW的な内容をもたせようとした野心的な試みだった。

しかしその操縦性はオーバーステア(ハンドルを切った以上に、車がカーブの内側に向くこと)などもあって、必ずしも万全ではなく、安全性問題の提唱者ラルフ・ネーダーの攻撃(Unsafe at any speed)の的になったし、人気もいま一つのまま終った。

ポルシェ・コンセプトは次にとり上げるタッカーと同じく、アメリカでは実を結ぶことはなかった。

しかしアメリカに輸入されたVWビートルやそれから派生したポルシェ356は、大型化して大味(おおあじ)なアメリカ車、それに代表されるアメリカ文化へのアンチ・テーゼとして知識層がきそって愛用した。

ビートルや356に乗ることは、アメリカそのもののあり方に対する一つのプロテストの表明であり、六〇年代マーシャル・マクルーハンはVWをもとに“インボルブメント”などの新規の哲学的概念を提唱した。

累積生産台数T型フォードを抜く

いっぽう西ドイツでのVWビートルの生産は年ごとに増え続け、一九六五年には年産一〇〇万台を突破(一〇九万一〇〇〇台)、七二年二月一七日、ついに自動車の歴史上最大の生産量の記録保持者T型フォードを抜いた。

VWはこの日、一五〇〇万七〇三四台目のクルマをラインから送り出したのだった。

T型フォードと同じく、VWビートルの社会に与えたインパクトは巨大なものだった。

それは西ドイツの“奇蹟の経済復興”の牽引車の役割をはたし、世界の自動車のコンセプトに一大変革を与えた。それはアウトバーンとならぶ“ヒトラーの(良き)遺産”だった。

5 タッカーの挫折 top

横紙やぶりの車 タッカー

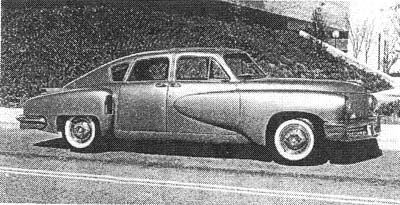

話はすこし前にさかのぼる。ここでとり上げるタッカーというクルマは、自動車の歴史のなかできわめて特異な存在である。変り種といってもよい。

第一にそれはデトロイトの常識とは正反対の性格を持っていた――デトロイトは技術面や装備面で常に現状維持をポリシーとし、生産コストをおさえて安定した利益をあげようと努めてきた。

だがタッカーは、シャシーの新機軸のレイアウト、安全対策など、当時誰も考えつかぬ、突出した新技術を惜しみなくこの車に盛り込もうとした。

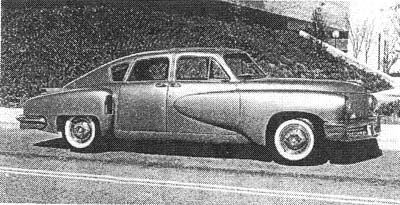

第二はそれが僅か五〇台しか作られなかったのに、現在までそのうちの四六台が優れた状態で保存されていること。 |

タッカー(アメリカ、 1946年)

|

第三に、それが映画の準主役として登場したこと――などである。

歴史に“もしも”は禁句であることは承知しているが、もしもタッカーが商業的に成功していたら、アメリカ車のかたちは五〇年代に入って全く別なものとなっていたに違いない。

いかに保守的とはいえ、フォード、クライスラー、GMのビッグ・スリーも、タッカーの先進性と肩を並べなければ企業としての存立さえ危うくなるからである。

そしてまさにその理由から、タッカーの成功はスタート時から否定されていたのである。

ミラーとインディーカー

プレストン・タッカーが自動車と縁をもつようになるのは、戦前、ハリー・アーメニアス・ミラーのもとでアメリカ最大のレース、インディアナポリス・500マイル・レース(インディ500)用の、いわゆるインディ・カー造りを行ったときからである。

ミラーは日本ではあまり知られていない技術者だが、一九二〇~三〇年代にアメリカのレース界における輝かしい存在だった。

インディ500で彼の作ったエンジンが一二勝をあげた(マシンともにでは一一勝)ことでも、その優秀性がよくわかる。

またミラーは、ときとしてアイディア倒れになることもあったが、いつもざん新な技術をその作品に盛り込もうとした。

例えば前輪駆動のレーシングカー(三五年)や、ガルフ石油がスポンサーとなった、

直列6気筒3リットルエンジンをミッドシップ(車体中央)に搭載した4輪駆動のレーシングカー(三八年)などがその代表例である。

このミッドシップ・マシンがドイツのフェルディナント・ポルシェの影響を受けたことは明白である。

つまり彼はポルシェ設計のアウトウニオンPワーゲン(GPカー、三四年)のレイアウトをアメリカではじめて採用したことになる。ミラーもまたポルシェのコンセプトを高く評価したわけだが、このような考え方は彼の部下として働いたタッカーにもそっくり受け継がれたと見てよい。

ポルシェ・コンセプトによるタッカー車

そして第二次大戦の終った翌年(一九四六年)の春、タッカーが革命的な乗用車の生産にのり出したとき、その基本的コンセプトもまさに、ポルシェを下敷きにしたものだった。

ただしそれはヨーロッパ的な大衆車ではなく、あくまでもアメリカの風土にマッチした大型快速セダンだった。

一九四五年春、ローズベルト大統領は死の直前、大戦の行くえはすでに定まった、として戦後余剰となる巨大な軍需工場を、既存の大メーカーにではなく、小さな独立企業(今でいうベンチャー・ビジネス)に貸与する方針を固めていた。

彼は“アメリカン・ドリーム”の信奉者だった。どんな企業も最初は無名の人間によってスタートした。

自由競争こそはアメリカン・ドリームの原点である。

そしてこのようなアメリカ政府の基本方針により、タッカーはシカゴの巨大な工場を借り受けることができた。そこはダッジ(クライスラー社の一部門)が戦時中、B29爆撃機用のエンジンを製造していたところだった。

これと同時にタッカーは、生産される車の構想を新聞に発表した。

スマートでモダンな流線形ボディ、リア・エンジン水平対向6気筒型、アメリカ初)、オートマチック・トランスミッショッン(AT)、そして4輪独立懸架(テメリカ初)である。

特に当時として時代にさきがけて安全性に力をいれたことも注目された。

前席は衝突時の乗員保護のためクラッシュ・コンパートメントに収められ、前面ガラスは衝撃を受けると前方に飛び出すホップアウト(ポンととび出す)構造となっていた。

またブレーキも全輪ディスクタイプと、はるかに進んでいた(今日のタイプのディスク・ブレーキは四九年型のクライスラーが初)。

またタッカーは前席にシートベルトを採用しようとしたが、危険だからベルトが装備されているのかと誤解を招く、との忠告を受け、これを見送ったという。

さらに今日では常識だが、ダッシュボードには緩衝パッドが設けられていた。

難行するタッカー車開発

この発表は一大センセーションを巻き起した。ことにビッグ・スリーヘの衝撃は大変なものだった。

タッカーはその反響に乗ずるため、生産が始まる前に販売網の整備に乗り出し、ディーラーも喜んで予約金を支払い、その総額は八〇〇万ドルをこえた。販売店の数は一八〇〇にも達した。

この後タッカーは会社の設立に踏み切り、アメリカ政府の証券取引委員会の監督下に置かれることになった。

だが組織は一応整ったものの、かんじんの車の開発には数多くの難問が山積していた。その第一がエンジンである。

当初の計画では、それは巨大な九六五〇ccの水平対向6気筒型で、しかも吸排気弁の作動はプッシュロットではなく、流体ポンプを用いた可変タイミング方式が予定されていた。

だがミラーの場合と同じでアイディア倒れといってよく、現実にはうまく機能してくれなかった。

タッカーはこの野心的なエンジンを放棄し、エアクールド・モーター社のヘリコプター用の空冷水平対向6気筒エンジンを、水冷式に改めたうえで使用することになった。

この企業はアメリカにあって戦前唯一の空冷エンジン搭載車メーカーのフランクリン社(一九〇一~三四年)の後身である。

いっぽう、トルクコンバーターを使ったATも悩みの種だった。

後退機能がどうしても加えられなかったのである。

そこで同社はデモンストレーション走行用としてコード(アメリカ車。二九~三七年)の電気式セミ・オートマチック・ミッションを手直しして装備したプロトタイプを作りあげた。

デトロイトヘの脅威

一九四八年のはじめ、タッカー車は人々の前に姿を現し、これまでにない反響を巻き起した。

それはさまざまな課題を抱えていたとはいえ、デトロイトの生産モデルと比べて、比較にならぬほどの先進性を示していたからである。

ビッグ・スリーはこの成り行きに大きな危惧の念を抱いた。

発表直後、アメリカの権威ある科学技術専門誌『ポピュラー・メカニックス』のトム・マッカーヒル記者は試乗を行い、次のように記事に書いた。

「工場を出て道路を走り出したとたん、私にはこれがかって大西洋のこちら側で作られた、最高の性能をもった乗用車であることがすぐわかった。

直線路に入ってスロットルを全開にすると、みるみる加速して時速一〇五マイル(一六九キロ)に達した」。

デトロイトの反撃

だがアメリカの有力誌『リーダーズ・ダイジェスト』や『コリアーズ』といった雑誌は、タッカー車について、ほとんど悪意といってよい批判記事を掲載した。

マッカーヒル記者はそれまで『リーダーズ・ダイジェスト』にも寄稿していたのだが、彼の試乗記事の発表以来、同社から一切の仕事を断わられてしまった。

ラジオのコメンテーター(今日のニュース・ショーのキャスターにあたる)として著名な、ドルー・ピアソンも、口をきわめてタッカー車の欠陥をならべ立てた。

そこには当然ビッグ・スリーの差し金があったのだが、さすが尻尾をつかまえられるようなことはなかった。

さらにタッカー社は、証券取引委員会に申し込んだローンを却下され、追い打ちをかけるように、デッチ上げとも思える詐欺罪の容疑で起訴されてしまった。

その容疑とは“説明書と異なる内容の車を売りつけた”というものだった。

タッカーたちは四九年末に無罪となりはしたが再起の道は断たれ、タッカー社は破産宣告を受けた。

デトロイトの危機は救われた。ここにも、“邪魔者は消せ”という、すでに触れた力の論理がはたらいたかにみえる。

資本主義下にあっても当然“力は正義”だからかもしれない。

崩れた“アメリカン・ドリーム”

映画「タッカー」のフランシス・フォード・コッポラ監督は「ゴッドファーザー」でもよく知られているが、彼自身タッカーの愛好家であり、自らも二台所有している。

傑出した内容をもちながら、悲運のうちに消滅したタッカーヘの愛惜の念がこのユニークな映画を作らせる動機となったのだろう。

タッカーこそは、ついに現実のものとなりえなかった、壮大な“アメリカン・ドリーム”の代表の一つといってよいだろう。 |

映画「タッカー」(F. F.コッポラ監督.1987年)より(提供:

(財)川喜多記念映画文化財団)

|

6 ビッグ・スリーとウェッジ・シェイプ

top

相つぐ名車の消滅

デトロイトの圧力に屈したタッカーの例はほんの“序の口”だった。

第二次大戦後の空前の自動車ブームは、同時に自動車企業の整理統合、そして寡占体制への道をととのえることにもなった。

アメリカン・クラシックと呼ばれた、オーバーン、コード、デューセンバーグ、そしてピアスアローなどの高級車シリーズはすでに戦前に姿を消していたが、戦後の五〇年代から六〇年代にかけても多くの由緒ある名前が滅びた。

戦前、キャディラックをしのぐ高級車の代名詞だったパッカードも戦後凋落の道をたどり、一九五四年にはスチュードペーカー社と合併して生き残りの途をさぐったが、六二年その名前は消えた。

そのスチュードベーカーも、アメリカで最も古い企業の一つだったが(一九〇二年自動車製作)、戦後有名なインダストリアル・デザイナー、レイモンド・ローウィのデザインによるスターライナーを発表(五三年)、大いに注目されたものの社業はのびず、やがて六三年には乗用車の生産を中止した。

一時は生産台数が全米三位をしめた(二九年)ハドソンも戦後の五一年頃から深刻な財政危機を迎え、五四年にナッシュと合併、アメリカン・モータース(AMC)が設立されるが、五七年その名はナッシュと共に消えた。

AWCはドル箱的存在のジープ部門を七〇年に加えて、何とかビッグ・スリー、プラス・ワン的な存在を続けはしたが、八七年ついにクライスラー社に吸収合併されている。

自動車産業は国家そのもの?

二〇世紀は消費社会の成立という大きな出来事をかかえているが、その中の花形というべき自動車産業も時代に従ってその性格が変ってきている。

そして第二次大戦後の時期に、その体質は最も強化されたといってよいだろう。そのきっかけとなったのが大戦そのものである。

戦争はあきれるほどの大量消費――いや浪費が許容される“イベント”である。勝つためには武器資材の大がかりな量産が鍵になる。

自動車工業は航空機、エンジン、戦車を含む軍用車両のあくことなき量産に従事した。

そうしたノウハウは平和とともに民需にふりむけられ、消費者の実質収入の増大、車の実質価格の低下、またアメリカにおいては、安いガソリン、広大な国土の中で自動車が最適のトランスポーテーションである、といった要因も重なって、自動車はいっきょに街にあふれた。

そして自動車産業そのものも、国家経済の行方を左右しかねない大きな存在となっていく。

フォルクスワーゲン・ビートルが、西ドイツの“奇跡の経済復興”の牽引車役をはたしたことはすでに述べた。

“朕(ちん)は国家なり”と言ったのはフランスのルイⅩⅣ世だが、自動車企業が国家そのものになろうとしたのは一九五〇年代半ばのことだった。

五〇年代はじめに、GMの会長をつとめたチャールズ・E・ウィルソンは言った。

「アメリカにとってよいことはGMにとってもよいし、その反対も成り立つ」(国務長官就任直後の合衆国上院での発言、五三年)。

まさに強烈きわまりない自負だといってよい。

それも無理はない――当時自動車企業とその関連産業を含めると、アメリカの労働人口の半数近くが雇用されており、GMの自動車市場でのシェアは五〇%近くに達していたからである。

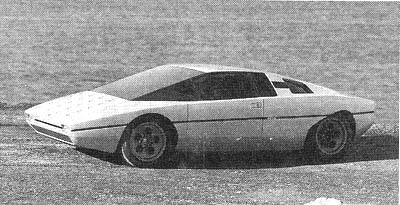

ウェッジ・シェイプの登場

大戦に勝利し、気分の高揚していたアメリカ人は、自我の延長と見なしているクルマにも派手な力強さを求めた。

戦後の自動車ボディの第一の変革は、それまでむき出しだったホイールを包み込み、ヘッドライトをフェンダーに埋め込む、いわゆる”オール・エンベロッピング(すべてを覆う)・ボディが一般化したことである。

その第一号は一九四八年のカイザー・フレーザー社の発表したフレーザー・マンハッタンだがその方式は間もなくデトロイト各社の製品に行きわたった。

第二が五〇年代後半の力の誇示といってよいテール・フィン(尾ひれ)の全盛である。 |

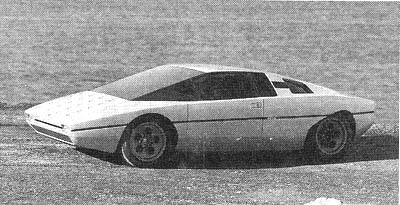

窮極のウェッジ・シェイプ、ランボルギーニ・ブラーボ(イタリア、 1974年)

|

これは流線形に代って、戦後のイタリアン・カロッツェリア(元来は馬車製造業者の意味だが、後にデザイン工房を表わす)がメイン・テーマとした、ウェッジ(くさび)シェイプ(形)の視覚的な表現といってよい。

流線形は、空気の壁をうまく“くぐり抜け”ることをねらっているが、クサビ形はそれとは反対に、クサビの上面にかかる空気の圧力により下向きの力(ダウン・フォース)を発生させ、車体を地面に押しつけ、動力をより効率的にタイヤに伝えようとする考え方である。つまり凧と正反対の発想である。

もっともそれはロードカーとは次元の異なる、高速度の世界に挑む速度記録車など、ごく限られた例に止まっていた。

流線形にしても実効のあるのは高速領域においてであり、通常の巡航スピードでは、理論上それほど大きな意味はなかったと見てよいだろう。

流線形と併立したデザイン・コンセプトであるウェッジ・シェイプは、前述のとおりイタリアン・カロッツェリアが戦後いちはやく採り上げたものだが、五五年のイタリアのトリノ・ショーに発表された、カロッツェリア・ギアの“ジルダ”は、きわめて先進的なコンセプトカーで、明らかにウェッジ・シェイプの先駆者と呼んでいいモデルだった(将来のガスタービン・エンジンを想定したモックアップ・モデル)。

テール・フィンの流行

ビッグ・スリーの一つとはいえ、クライスラー社は、他の二社が一九四九年型から前述のオール・エンベロッピング・ボディの魅力的なスタイルにより好調に売り上げをのばしていたのと対照的に、凋落の途を歩んでいた。

真に顧客に訴えかけるボディ・スタイリングが欠除していたからである。

このため五五年型のデザイン一新のために一億ドルを投じて巻き返しをはかった。

同社のデザイン担当役員のバージル・エグズナーは、ギア社の一連のコンセプトカーに注目した。

そして両社は協力の道を歩むことになり、前述のジルダをペースに、クライスラーのシャシーを用いた試作車ダート(五六年)が一〇万ドルを費して生れた。

これにはかなり大きなテールフィンがつけられていた。

このダートをより量産車向けに解釈し直したのが“ノースマン”だが、この車はアメリカに向けて、イタリア船アンドレア・ドーリア号にのせて運ばれる途中、この船がスウェーデンのストックホルム号と衝突、転覆した船体とともに水没した。

とはいえノースマンは五〇年代後半のクライスラー車のスタイリングの方向づけを示す車であり、やがて五六年以降のクライスラー車を特徴づける巨大なテール・フィンは、ダートから生れたといってよい。

ダートは投げ槍、投げ矢の意味であり、元来攻撃的な意味あいをもったネーミングだが、いわゆる冷戦時代に入った時期には、アメリカ車のスタイリングには、積極性――もしくは人を押しのげても一歩でも早く前に出ようとする攻撃性がうかがわれる。 |

プリムス・フューリー(アメリカ、 1949年)

キャディラック・セダン・デ・ビル(アメリカ、 1949年)

|

元来ウェッジ・シェイプは、空気の壁への貫入(ペネトレーション)という基本的な性格があり、そのような積極性は、時代の雰囲気にマッチしていたかもしれない。

また大戦後の五〇年代はレシプロ機からジェット機への革命的な転換の時代であり、自動車のスタイリングそのものにも、そのオーナメントにも、ジェット機のイメージを盛り込むことが流行したが、クライスラー車を皮切りに、キャディラックをはじめとする他のアメリカ車が競って採用することになったテール・フィンも、その一つと考えてよい。

前述のようにテール・フィンをつけた車の真横からのシルエットは、視覚的にウェッジ・シェイプとなるが、それは流線形の場合と違って、理論的な追求からはじまったわけではない。

イメージから具体化していったわけだが、そのことはやはり、時代のあり方、さらにモータリゼーションの成熟度の時間差を物語っているようだ。

top

****************************************

|