|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅴ 20世紀の恋人

|

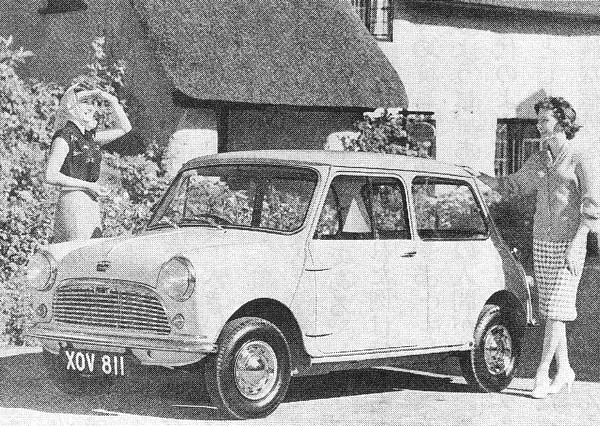

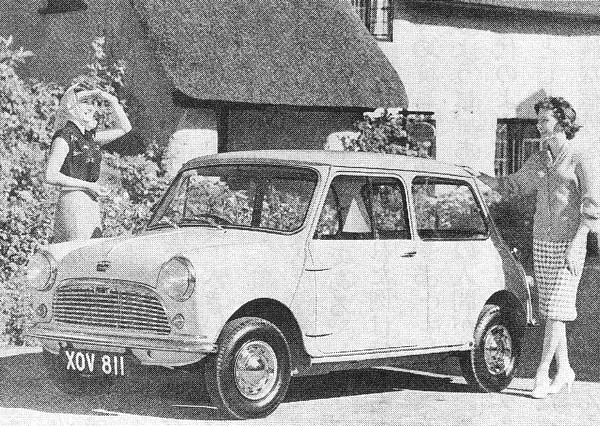

BMCミニ(イギリス、1959年)

|

1 ミニとマキシ top

ミニ・スカートを生んだミニ

あるひとつのクルマの誕生が、自動車そのもののコンセプトを変革し、さらには社会的存在として人々の生活様式にまで深い影響を与えた例が、自動車の歴史の中で、大きいものだけをとり上げても少くとも三つある。

その最初の例は、言うまでもなくアメリカのフォードT型、第二が西ドイツのフォルクスワーゲン・ビートル、そして三つめがここにとり上げるBMC/BLミニである。

歴史の中でクルマの名称そして性格の一部がファッションに採り入れられた例はほとんどない。

だが六〇年代の“ミニ・スカート”は、実はクルマのミニに由来している。ミニの場合にも、T型フォード、VWビートルと同じように、ある一人の人間がその誕生に深いかかわり合いをもっている。

この三車はすべて、現代のように“集団指導体制”でクルマがつくり出されるのとは違って、一人の個人のハッキリとした責任のもとに生み出された。

そしてミニの設計者のアレック・イシゴニスにしても、明確な個性をもったクルマをほとんど独力で設計し、その計画を成功させている。

イシゴニスとモーリス・マイナー

イシゴニスの生い立ちは波乱に富んでいる。生れたのは、当時のオスマン・トルコ帝国の第二の都市スミルナ(現在イズミール)である(一九〇六年)。

父はイギリス国籍をもつギリシア人で、造船技師兼船主であり、母はドイツ人だった。

血縁の複雑さもさることながら、この生いたちが、彼の安定したひとつのものの見方にとらわれない発想の自由さの原因なのだろうか。

イギリスで学校生活をおくったアレックは、やがていくつかの自動車会社に勤務して、地味ながら経験を積んでいった。

彼がようやく人々に知られるようになるのは、第二次大戦が終って間もなく、四〇歳を過ぎてからのことだった。

それがイギリス初の“ミリオン・セラー・カー”であるモーリス・マイナー(二代目)の設計と成功によるものである(前述)。

マイナーの設計は大戦中にはじまる。なによりの特徴は、ボディの小型軽量化のためできるだけ球に近い形状(球は同一体積で表面積は最小)をとり、前輪にトーションバー独立懸架を採用したことだった。

じつはこれらのアイディアは、ポルシェ・コンセプトつまりVWビートルの場合と全く同一である。

イシゴニスがどれだけポルシェ・コンセプトに影響を受けたかを知る手がかりはないが、彼がこのとき空冷水平対向4気筒エンジンをも開発していた(ただし途中で放棄)ことを考え合わせると、その間の事情の推察はつく。

イシゴニスは一九四八年一〇月から七一年まで、すべてのタイプを含めて一六○万台を売り切ったマイナーの成功に満足してはいなかった。

五一年に彼はマイナーの前輪駆動(FF)化を試みているが、この頃発足したばかりのブリティッシュ・モーター・コーポレーション(BMC)の社内では旧モーリス系と旧オースチン系とで激しい主導権争いが続いており、とうていFF車などという新規の試みを具体化できる雰囲気ではなかった。

嫌気のさしたイシゴニスはアルビス社に移り(五二年)、新しいスポーツタイプの設計を行った(イニシアル・コストが高すぎて生産されず)。そして彼は五六年、再びBMCに戻った。

スエズ動乱の波紋

BMCは彼を大手をひろげて迎え、社長のサー・レオナード・ロード直属で、かなり自由な裁量権を与えられた。

条件はただ一つ、時代にさきがけた、しかも売れるクルマを作ることだった。

ミニの誕生にはもうひとつ、予期せぬきっかけがあった。

一九五六年九月のいわゆる“スエズ動乱”は、これまでのガソリンを大喰いするクルマの出番を封じた。

のちにエジプト大統領として敏腕をふるった、当時の軍事政権の指導者ナセル大佐は、スエズ運河を国営化し(九月)、英仏軍はエジプトに侵攻した(一〇月)。

スエズ運河に大きな利権を持っていたイギリスが軍事、外交的な報復措置をとったわけだが、エジプトは運河を閉鎖したうえ、シリアを通過するイランからの石油パイプラインをシリアにおいて封鎖してしまった。

イギリス国内では急速にガソリン不足が深刻化した。イラン・シリアのパイプラインがイギリスの石油需要量の二〇%を負担しており、ケープタウン経由のタンカー輸送だけではとうてい間に合わなかったからである。

イギリスでは戦時中と同じくガソリン配給制が施行され、自動車専門誌は競って“経済走法”についての特集記事をのせた。

BMCのロード社長は、当時有名な技術者でありジャーナリストでもあったローレンス・ポメロイと、アレック・イシゴニスの二人に、小型経済車の競作設計を依頼した。

「とにかく売れるエコノミー車――しかし単に新しい小型車というだけでなく、これまでの枠を破ったすぐれた超小型車」というのがロードの要請だった。

当時小型大衆車といえば、VWビートル(リヤエンジン・リヤドライブ、RR車)という確固たる定石があった。

ポメロイは理論家らしく、それまでの定石を忘れずRR車を手がけた。

だがその設計はあまりにも急進的すぎて、生産にも問題があり、BMCの採用するところとはならなかった。

いっぽうイシゴニスのほうは、ロードから、“BMCの手持ちのエンジンを流用してくれればどんなクルマでもよい”という自由裁量を与えられていたが、外形寸法についてはきびしい注文がついた。

全長は三〇〇〇ミリ、全幅と全高は一二〇〇ミリという枠である(これは戦後の日本の軽自動車とほぼ同一である)。

全長のうち二〇〇〇ミリを車室にあてて、トランクに四五〇ミリを割りふると、エンジンルームのスペースは四五〇ミリしかなくなってしまう。

最初イシゴニスは、BMCの一一〇〇ccエンジンを二つ割にして2気筒にしてみた。

だが振動が激しすぎて使い物にならなかった。

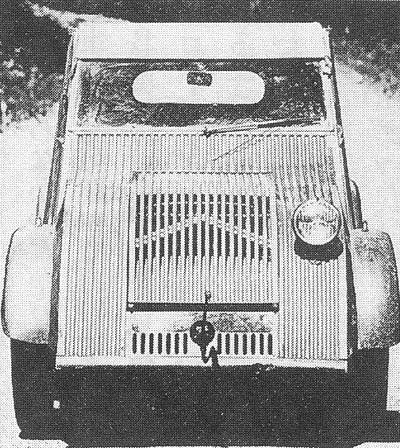

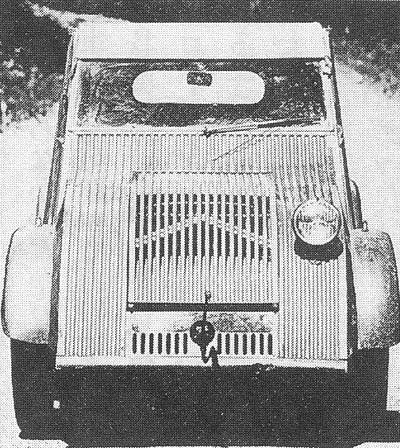

イシゴニスは早くからシトロエン2CV(フロントエンジン・フロントドライブ、FF車)の方式に感心していた。

当然新小型車は前述のマイナーのFF版の後をうけてFF方式を採用することになっていたが、このときコロンブスの卵的なアイディアがひらめいた。 |

A・イシゴニスにミニのヒントを与えたシトロエン2CVプロトタイプ(戦前)。

ヘッドライトは1個のみ

|

今日の定石――横置きエンジンFF

エンジンを横置き(車体の前後軸に対して直角に置く)にし、その下にギアボックスとデフを一体化する解決法である。

もちろん歴史的に見ると、横置きエンジンFF方式を史上はじめて採用したのは、アメリカのクリスティ・レーシングカーである(一九〇五年、前述)。

だがイシゴニスはクリスティの例にならったわけではないし、もしかするとその存在すら知らなかったとみてよい。

ミニというクルマが市場に送られるや、その基本的レイアウトが、二〇世紀後半の大衆車の定石的レイアウト、いわば一つの典型になったことが重要なのである。

生産型のミニの外形寸法は、ロード社長の定めた枠よりわずかに大きくなっている。

ホイールベース(軸距=前車軸~後車軸間の長さ)は二〇三〇ミリ、全長×全幅×全高は三〇五〇×一三九〇×二五○ミリである。ボディは後の小型大衆車のこれまた定石となる2ボックス・スタイルで、さらにボディの四隅のできるだけ外側に車輪を配置することで、車の安定性は飛躍的に向上した。

サスペンションはかってイシゴニスが戦前に考えたように、(プログレッシブ・レートの)圧縮ゴムが四輪に使用された。

前輪はゴム・エレメントを垂直に置き、横置きアームと組み合わせ、後輪はゴム・エレメントを水平に置き、トレーリング・アームと組み合わせたユニークなレイアウトの全輪独立懸架方式だった。

エンジンはBMCのA型で、排気量は八四八四、出力三四馬力で最高速は時速一一六キロだった。

室内装備はいわば“スパルタン”だった。イシゴニスは元来保守的で、戦前のごつごつした乗心地で騒音も高いスポーツカーがいつも念頭にあった。

彼は言っている――

「シートはあまりカムファタブル(快適)でないほうがいい。緊張があって運転に集中できるから……」。

またラジオの装備を打診されると、運転中気が散るからいけない、といって拒否した。

イシゴニスの極度の先進性と頑固な保守性の奇妙にミックスしたミニ――そこに五九年夏の発表から今日まで変らぬ人気を保つミニのユニークな魅力の源泉があるのかもしれない。

ミニとモータースポーツ

ミニの独特のサスペンションは、文字どおり“足が地についた”走りを可能にした。

そのためミニは、日常的なクルマであると同時にモータースポーツでも大活躍した。レーシングカーで有名なクーパー社は自らチューニングを買って出て、一九六一年にミニ・クーパーがデビュー、六二年の一年だけでもクラブマン・レース(アマチュア)で一五三回優勝した。

さらにミニ・クーパー(一二七五cc、七〇馬力、時速一六○キロ)があらわれると、ミニのレース活動はより国際的になった。

ことに苛酷なモンテカルロ・ラリーに六四年、六五年と二連勝したことで、ミニのモータースポーツでの栄光はさらに輝きを増した。

六〇年代の末、がってのミニ・スカートの大ヒットを忘れられない服飾界は、マキシと呼ぶ新しい流行を目指した(ミニは最小、マキシは最大)。

だがマキシ・ファッションは、まったくの不発に終った。

ミニの成功にあやかろうとした、オースチン・マキシ(六九年四月デビュー)も、また不振をきわめた。

柳の下の二匹目のドジョウは、ついにいなかったのである。

2 “国民車構想”の波紋 top

日本の乗用車元年

話はすこし前にさかのぼる。一九五五年(昭和30年)は日本の乗用車元年と呼ばれる節目の年だった。

日本の二大メーカーから相ついで戦後初の本格的モデルがデビューしたからである。

つまりトヨペット・クラウンRS(一月)とダットサン110(二月)がそれである。

元年とはいったものの、欧米の自動車工業の基本テーマである自動車の大衆化の面で、当時の日本は決定的に遅れていた。

例えば一九五〇(昭和25)年における乗用車一台当りの人口数は、アメリカが四・六人、ヨーロッパが四八・五人であるのに対して、日本は何と一九六三・六人――つまりゼロといってもよい数字だった。

なおその年の生産台数は、アメリカ六六二万八五九八台、ヨーロッパ一一〇万五八六台、そして日本は一五九四台だった。前述のジープの場合より格差はさらにひろがっている。

五四(昭和29)年に日本の乗用車生産は、ようやく一万台の大台にのせたが、その保有台数の七五%はタクシーに占められていた。

その三年後の五七年においても、それは五〇%をこえていた。

通産省の国民車構想

そしてそうした現状を見据えたうえで、同じ五五(昭和30)年五月、第二回全日本自動車ショーの開幕にタイミングをあわせて、通産省自動車課がまとめた“国民車育成要綱案”が発表になった。

それはタクシー中心という変則的な日本の自動車工業に対する一種の危惧の念が背景にあったかもしれないし、しばらく前の一万田(いちまだ)日銀総裁の発言も何らかの形で反映されていたのかもしれない。

当時経済と金融界に絶大な影響力をもっていた一万田総裁は“国産車育成無用論”をとなえて波紋を呼んだ。

“幼稚な”国産車に金をかけるより、アメリカ車などを積極的に輸入したらよい、という発言である。

通産省としては、欧米の自動車生産国では、第二次大戦後急速に大衆化が進展した事情を横目でにらんでいた。

西ドイツのVWは五五年に累計生産台数一〇〇万台を突破し(一〇〇万八七八五台)、フランスのルノー4CV(日本でも組立生産が行われる。五三年より)や前述のモーリス・マイナーも相ついでミリオンセラー・カーになろうとしていた。

日本もそれにならった自動車生産国になってほしい――それが通産省の本音だったのだろう。

通産省の川原技官のまとめたこの要綱案は次のようなものだった。

将来の国民車の条件として、

①最高速度時速一〇〇キロ以上。乗員四人、経済性の点ではガソリン一リットル当りの走行距離三〇キロ以上。

②月産二〇〇〇台の場合、工場原価一五万円以下、最終価格が二五万円以下であること。

エンジンは三五〇~五〇〇ccを適当とする。

③通産省はこの条件を示して後、一定の期日までに試作を奨励する。

テストの上で量産にふさわしい車種を選定し、それに対して財政資金を投入して育成をはかる。……

“育成”は可能か?

戦前の日本の自動車工業は、陸軍主導型で“育成”がはがられたが、見るべき成果はなかった。

戦後は今度は通産省がその徹(てつ)をふもうとしたと見られなくはないが、その要綱の内容は、一部を除いてがってのVW計画(三四年、前述)を下敷きにしたと見られぬこともない。

VWの戦後の成功を知る者としては当然の行き方だった。

ただ本来どこの国でも、自動車工業の発達は民間主導型が本命であり、おいそれと“育成”できるものではない。

それ以外の成功例はほとんどない。それは戦後の旧ソビエトや東ドイツの例を見れば歴然とする。

ともかくこの通産省の要綱案は結局のところ、外国にも有名な“行政指導”の形をとったものの、具体的には実施されなかった。

それはあるいは日本の自動車工業にとっては幸いだったのかもしれない。

とはいえ、当時その案の与えたインパクトはかなり強烈なものだった。

それはその後の日本の自動車工業の方向を示す一つの提案として、歴史的に大きな意味をもっている。

たしかにこの試案は、当時の自動車工業界がすんなり消化するにはあまりにもきびしいものだった。

四人乗りで時速一〇〇キロ、しかも値段が二五万円以下というのは一種の夢物語だ、と否定的に考える人もいたが、その反面多くの企業は前向きの関心を示した。そしてメーカーの多くは積極的に自社構想をまとめようとした。

ただ国民車構想に猛反発したのが、その頃いわば独占的な利益をあげていたタクシー業界だった。

この構想に近い車が発売されると、それがタクシーに転用され、料金のダンピングが起こりかねない、というのがその第一の理由である。

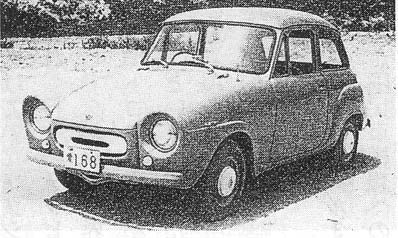

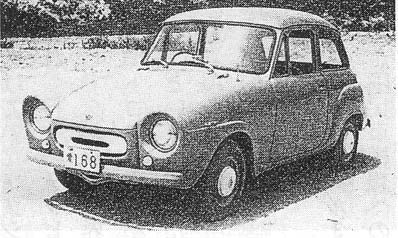

そしてタクシー業界にその業績の多くを依存していたトヨタは、構想に応えた幻のプロトタイプ、トヨタIAI型をいち早く発表した(五六年)。

そしてこれはとうていタクシーには使えない、という証明のため――いわば政治的な対応のため――の作品だとも見られている。

だがこのIAIは後年(六一年六月)、トヨタ・パブリカとして実を結ぶ。

六〇年四月デビューの三菱500もこの提案への対応から生れている。

模範解答――スバル360

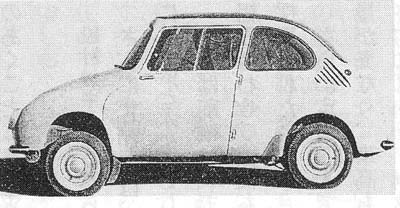

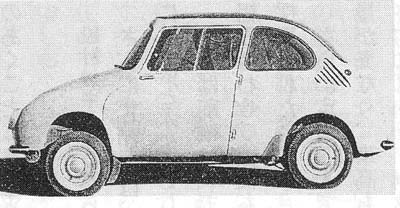

だが国民車構想への模範解答といってよいモデルが、一九五八年三月にデビューしたスバル360である。

スバル360は、五五年一二月九日、当時の富士重工伊勢崎製作所での“軽4輪車計画懇談会”の席上でスタートした(コード名、K10)。

スバル360は、最初から純粋にオーナー・ドライバーのためだけの設計だったことが最大の特徴であった。

富士重工としては購買層がはっきりとつかめていないのに、新しい車格をつくることは大きな冒険だったが、その賭(かけ)は思ってもみないほどの成功をおさめることになる。

第二の重要な特徴は、それが輸出可能であること、という条件をつけていたことである。 |

トヨタの国民車構想への解答、トヨタIAI型(1956年)

スバル360(1958年)

|

これまた当時としては大胆きわまりない条件だった――いや一部には荒唐無稽(こうとうむけい)とさえ見なされたに違いない。なぜなら一九五五年の輸出台数は、乗用車がわずかに二台、トラック、バス、特装車を含めてもようやく一二三一台でしかなかった時期だった。

輸出を念頭に置くからには、その車は世界に通用するレベルの性能を備え、乗り心地(良路悪路とも)にすぐれ、高速安全性も十分で、全体としての商品性(スタイルを含む)の高いものが求められる。

だが富士重工にそのような技術経験は全くないに等しかった。

すべては一からのスタートだったのである。

富士重工の前身は航空機メーカー(旧中島飛行機)であり、航空技術者も何人かいた。

飛行機の設計と自動車のそれとは、いちがいに共通点は見出せないが、軽自動車の場合はきびしい寸法の制限、そして重量の軽減という至上命令があり、この点は航空機にしても同様である。

そしてK10計画のプロセスは、文字どおり骨身をけずる軽量化へのあくことなき追求の道程だった。

設計はキャビンからはじまった

さらにK10では、大人四人が十分に乗れることも最大の条件だった(当時の軽自動車では後席には子供と犬ぐらいしか乗れなかった)。

設計はまず客室からはじまった。

例えば前輪は、できるだけ前方に置いた横置きのトーションバーにトレーリング・アームを組み合わせ、後輪も同じ横置きトーションバー/トレーリング・アーム方式の全輪独立懸架が採用された。

さらに定員四人であるから、一人乗車のときとフル荷重のときのサスペンションのたわみの量が異なり、車高も変動する。

これに対応するため、いくつかのアイディアが出されたが、最終的にはトーションバーの中央に、アームを介して前後一個ずつのコイルスプリングを置いた。

これが独特の柔らかく、しかもねばりのある“スバル・クッション”を生み出した。

K10計画の背後にはポルシェ博士のVWコンセプトが見え隠れしている。

トーションバー・サスペンション、そして日本初のリア・エンジン方式にも見られるし、〇・六ミリという薄い鋼板によるボディの強度を十分にとるためのVW流の曲面構成にも示されている。

だがそれはVWの模倣ということにはならない――設計の基本条件に従って開発を進めているうちに、必然的によく似たレイアウトに到達したというべきだろう。

欧米でも高い評価――スバル

完成し市販に移されたスバル360に対する識者の評価は高かった。

日本車といえば欧米のイミテーションの域を一歩も出ないといった先入観をもった欧米の専門家のなかにも、スバルの独創性(ことにサスペンション)に敬意を表する論評を加える人が出てきた。

それは日本車として史上初のことであり、“日本車あなどり難し”と感じた人もいたに違いない。

スバル360は、はじめて世界に向かって窓を開いたクルマだった。

ヨーロッパの自動車技術者のあいだにはこんな口伝がある――“小さなクルマ、大きな冒険”。

スバル(そしてミニ)はその冒険に成功したが、日本独特の存在である各社の軽自動車もすべて寸法とエンジン排気量の制約のもとでの冒険に挑戦し、それぞれ独自の個性的モデルを生み出した。

そこでは技術の最先端を行く試みがなされた。マツダR360(一九六〇年五月)、少しおくれてホンダN360(六七年三月)などがそれである。

日本自動車技術の底辺――軽自動車

日本の自動車工業は、軽自動車という底辺層の技術の下支(したささ)えのもとに発達したといっても過言ではない。

それは急ピッチで拡大の一途をたどった。

乗用車一台あたりの人口は、一九七五年には六・五人とアメリカの二・七人、ヨーロッパの四・一人には及ばなかったが、九四年になると二・九人と欧米と肩をならべた(アメリカ二・五人、ヨーロッハ二・一人)。

そして一九八〇年、日本の自動車生産台数は七一七万六二五〇台と、アメリカの六四三万六○六八台を抜き、一九〇六年から七四年間続いた生産トップの座を手中におさめたのである。

乗用車元年の五五年からわずか二五年で、欧米の自動車一〇〇年の歴史を駆けぬけたことになる。

日本の自動車工業には、いくつかの特徴がある。

まず欧米のノウハウを短期間に吸収・消化しつくしたこと。

だがモーター・レーシングはほとんど経験しなかったこと。

また、強力な軽自動車層という底辺のあることなどである。

そうした日本のモータリゼーションには欧米のそれと、どこか微妙な違いがある。

そのあたりを次節では文芸を通じてさぐってみることにしよう。

3 文芸の中の自動車 日本を中心に top

高峯の花――自動車

日本で自動車がようやく実用化しはじめたのは大正時代(一九一二~二六年)からだが、当然ながら人々は、自動車に驚きと新時代の息吹きを感じた。

だが、いわゆる自家用車は貴族、富豪といった一握りの恵まれた階層だけの独占物であり、一般の人々は羨望の念を抱いているばかりだった。

大正三年(一九一四年)発表の『道程』のなかで、高村光太郎は「冬の詩」でその間の気分を次のようにうたっている。

「冬は自動車のひびきを喜び/停車場構内の雑沓と秩序を荘重に彩り/時のきびしさを衆人に迫る」。

だがこの後、彼はパリにあってさえ自動車にはほとんど関心を示していない。

たしかに自動車の実用性は早くから認められていた。

だがそれはあくまで“ハレ”、つまり冠婚葬祭、そして何らかの緊急の場合に限られていた。

昭和時代に「円タク」が登場しても、庶民としてはクルマはハレの場合にのみ使うもの、という意識が強かった。

「和解」の中の自動車

大正九年(一九二〇年)発表の『和解』のなかで、志賀直哉は、俥(くるま)、電話、電車、汽車をとりあげ、自らも自転車に乗っているが、自動車は子供の病状の悪化した場合にのみ登場する――「彼は電報で、“赤児危篤、此所の医者は脳の刺戟という、『自動車』にておいで願う”」と来診を請うている。それほどの緊急事だった。

だが大正末期から昭和初期にかけて、自動車はしだいにごく一部の金持階級のステータス・シンボルとなる。

車はもちろん国内組立のアメリカ車、もしくは輸入外車である。

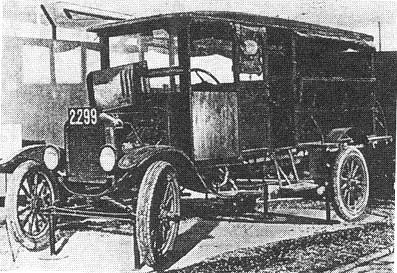

大正一二年(一九二二年)の関東大震災後、T型フォードが緊急輸入され、いわゆる「円太郎バス」として復興に寄与したこともあり、日本フォード自動車株式会社は一九二五年に、そして日本ゼネラル・モータース株式会社が二七年に設立され、日本の乗用車の供給をほぼ一手に取りしきった時代である。 |

T型をベースの円太郎バス.関東大震災(1923年)後の東京で活躍

|

例えば長田幹彦の「霧の小唄」(昭和四年、一九二九年、『苦楽』発表)の中の“常務”は専用の自動車で通勤しているし、女事務員を連れての遊山旅行にも自動車はかかせない交通手段となっている。

文中“フォードの自動車”も出てくるが、小説の中に車名がはっきり示されているのも珍らしい。

解放としてのドライビング

昭和三年(一九二八年)発表の佐藤春夫の『厭世家の誕生日』の中の「侘しすぎる」という短篇の主人公の清吉は、「手袋をはめ、モロッコ皮のシガレットケースを持ち、ホットウィスキー」をすするしゃれ者である。

煙草も、“舶来”のロードバイロンを吸いつつも、女に向かってふと「革命ということがあるのだぜ」など口走るキザな面もある男である。

弟の妻で芸者となった百合子との話し合いのすえ、車を呼ばせるが「どこでもいい、そこらじゅうを精一杯走らせてみろ、と運転手に言いつけようとして、「しかし馬鹿な」と思いかえ」したりする。

おまけにそれは「清吉が時々乗ったことのあるボロ車(おそらくT型だろう)では気恥しいほど大きくもあり立派でもあった(輸入外車だろう)――これはおれが乗るにはもったいない」と感ずる。

すでに“金持”と“庶民”とでは“乗ってよい”車種が違ってくる。

だが問題は、清吉がうっ屈した気分を解放するために“精一杯走らせてみよう”とする点にある。

スピードによる解放感は、後述するように自動車のもつ重要な要素であるが、この時期にすでにそのことが顔をのぞかせている点は注目してよい。

ともかく大正末期になると、自動車、といってもタクシー、ハイヤーは中産階級にしだいに使われるようになった。

ちなみに日本最初のタクシーは大正元年(一二年)に姿を見せている。

大正一五年(二六年)に発表の野上彌生子(のかみやえこ)の、『茶料理』の中には「(上野)広小路の“ガレジ”」のことが出てくる。

“流し”ではなく、各所のガレジに行ってハイヤーに乗ったようすがわかる。

多分に“ハイカラ”な風俗である。

高価なハイヤー運賃

だいたいタクシー、ハイヤーの値段はかなり高額だった。

明治の末、日本全国でバスの定期運行が開始されたとき、その料金は汽車の二等なみ(当時は一、二、三等があった)と定められ、それは大正時代にも受けつがれた。だがハイヤーの料金ははるかにそれを上回った。

大正一四年(二五年)発表の佐々木茂索(もさく)の『兄との関係』には次の描写がある。

「もう乗合自動車は勿論ない時刻だった。……彼は不相応に高い賃金を自動車屋に払って、普通の車を出させた」。

兄のところに着き、自動車賃の話が出て、兄が言う――

「俺なら歩くよ。乗合の十五倍は出せんからな、今時の若い者は無駄ばかりするわ」。

今日のタクシー代が平均してバスの五倍程度であることを考えるとこれがハレの場合にしか使えぬ乗物であったことがわかる。

ましてや一般の個人がクルマを運転することは、ごくまれな習慣だった。

スピードへの陶酔、それによる解放感、さらに破壊へとつながるスリルは当然小説にあらわれてもよさそうなのに、日本の場合その例を探し出すことは困難である。

スピードの疑似体験

だが藤沢桓夫の『首』という散文詩風の短篇(大正一四年、一九二五年)は、彼の実質的な処女作であるが、冒頭に幻想的な自動車の狂乱が描かれている 。

「まるで疾風だ。骨張った建物が……蒼ざめ、盛り上っては地の底に沈んでいく。……

活動を停止し切った都会のなか、この自動車のみが、爆発の持続に耽(ふけ)っているのだ……

私はこの自動車を都会の胃袋だと感じた……」。

その自動車は雪の街を疾走し、遂には街路樹や電柱をなぎ倒し、さては赤いポストに衝突して停止する――

だがこの車は主人公が運転しているわけではない。

主人公は“乗客として”いわば“架空の”スピードの狂乱を味わっているだけである。

そしてこの種の、スピードの妖しい魅惑を扱った作品は、今日までもほとんど見ることはできない。

オールダース・ハクスリーが自分で車を操縦したかどうかは不明である。

だが“Those Barren Leaves”(二五年)の中で、当時イギリスを代表するスポーツカー、ボクスホール30/98型を疾走させる場面が描写されている。

「スピードが高まるにつれ、ホブンデン卿の気分は高揚してきた。

唇はひきまげられ歓喜の微笑が消えずに漂っていた。

ゴーグルのガラスのうしろの目はひどく輝いていた。

『なかなか快適だな』彼がいった」。

自動車、二つの顔

自動車が二〇世紀の人々の心を捉えたのは二つの理由からである。

一つは便利な交通手段として、そしてもう一つが、そのスポーツ性――つまりスピードの魔力である。

ハクスリーはすでにこの魔力を理解していたし、それなしに『素晴らしい新世界』(前出)の中の“フォードは神にとって代った”という発想は生れてこなかったろう。

半世紀以上前に彼は自動車が、それに代表されるテクノロジーが、人間の精神生活の代用になりうることを予見していた。

もっとも事日本に関する限り、文士たちがテクノロジーに積極的に反応した形跡はない。

だが自動車は西欧の人々にとっては“最も身近な”機械だった。

裏切りの可能性を秘めながらも、人間のコントロールに応えてくれる機械である。

いっぽう日本の場合、自動車の運転は、大人のなすべきことではなかった。

夏目漱石の言う、“車夫・馬丁の輩”の扱うべき下等な行為だった。

風俗としての自動車

自動車は日本人の目からすると、少なくともそれが文学作品にあらわれている範囲では、一つの風俗であり、かなり役に立つ“道具”でしかなかった。

そしてこの姿勢は今日までも尾を引いている。

それはテクノロジー文明のシンボルでも何でもない、いわば真摯に問題にしないでよい存在だった。

日本の文士の場合、特別な場合を除いて、テクノロジーに関係したことについての無知と無理解をカバーするため、軽蔑をもって接しようとした。

いや文士だけでなく、一般的日本人とテクノロジーのかかわり合いの仕方が、それと同じだったのだろう。

第二次大戦後になり、日本の自動車工業が本格的に成長しはじめても、自家用車の比率はごく低く、タクシー優勢の状態はしばらく続く。

“純粋に自家用車として”設計されたはずのスバル360でさえ、純オーナー用は初期においては八%にすぎなかったという調査報告もある。

中小企業向けの社用車が大部分だった。

そして多くの人々が自らの手でハンドルを握ることのできるのは、経済が異常なテンポで成長を続ける一九六〇年代半ば以降である。

消費社会の成立

戦前と最も異なる性格は、かって軍需と結びついていた自動車産業が、家電製品と同じ、消費経済にその活路を見出そうとしたことだった。

この中にあって、梶山季之(かじやまとしゆき)の『黒の試走車』(昭和三七年、一九六二年)は、しのぎをけずり合う自動車メーカーとその中の人間を描くものとして、戦前に見られぬジャンルを開拓した。

作家はようやく自動車という社会現象にも目を向けはじめたのである。

そして自らハンドルを握る“戦後派”作家も、しだいにその数を増してきた。

ただ確かに梶山は“自動車メーカー”を描いたのは事実だが、自動車そのものについてはそれほどつっ込んだ理解を示していないかもしれない。

それは他の作家についても同様だろう。

日本人の意識の中で、かって自動車とは、トラック、バス、タクシー、自家用車ぐらいの分類で事足りた。

そして戦後の乗用車時代になっても、金持の乗る外車、ふつうの人の国産車、いかれた若者のスポーツカーと分けて考えるだけでよかった。

歴史的背景の違い

車名や車格は、よほどの通でもないかぎり、どちらでもよいことだった。

だが欧米人にとって、車名はメルセデス・ベンツにしてもロールズ・ロイスにしても、独特な歴史と性格を背負った存在だったし、それにふさわしい人間がふさわしい車に乗ることが、社会で暗黙のうちに了解されているのである。

だが日本の小説において、車名というものは特殊な“外車”を除いてどうでもいい。

歴史の重みのない日本のクルマは、極端にいえばいずれも大して違いがないからかもしれない。

このような状況のもとでは、作家は自動車そのものに過大な注意を払うことは、かえって作品に不自然さをもたらすことになる。

巧みな車種の使い別け 欧米

欧米ではそうではない。

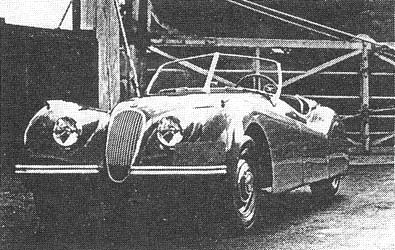

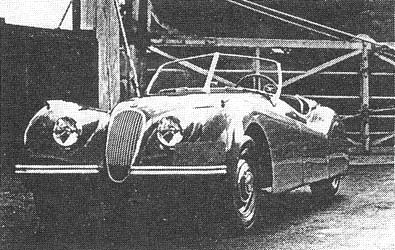

例えばアメリカのハードボイルド作家レイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』では、冒頭に銀色のロールズ・ロイス(大金持の女の所有)が出てくるのはともかく、アル中の作家はジャガー、その奥さんでひと癖ある女性は、ジョエット・ジャベリンというあまり名の知れぬイギリス製スポーツカーに乗っている。

このクルマは当時のアメリカ上流社会にあっては、きわめてナウな存在だったことがおもしろい。

そして主人公の私立探偵フィリップ・マーロウのクルマは、くたびれたオールズモビールである。

アメリカ、イギリスのエンタテインメント小説は、このように巧みにクルマの性格による使い分けがなされている。

ジェームズ・ボンドの007がミニに乗ったのでは格好がつくまい。 |

ジャガーXK120 (イギリス、 1953年)

|

映画においてもクルマの選択は、配役の性格づくりに重要な役割をはたしている。

日本にもクルマに大きなこだわりを示す大薮春彦(おおやぶはるひこ)のような作家もいるが、これは例の、「原則を証明する例外」でしかない。

4 映画と自動車 top

動くもの――映画と自動車

二〇世紀を特徴づけるものとして、自動車のほかに映画がある。

ほぼ同時期(一八九五年、リュミエール兄弟、フランス)に生れたこの二つはきわめて“相性”がいい。

ともに“動くもの”だからかもしれない。映画のごく初期から自動車は大切な小道具だった。

ハロルド・ロイド、バスター・キートンといった喜劇役者と自動車とは切っても切れぬ縁があり、彼らはひたすらクルマで走りまくった。

力ー・チェイスは、はじめから映画の重要なテーマだった。

チェイスこそ映画の真髄

“North by North-West”(「北北西に針路を取れ」一九五九年)など、追っかけもので名を知られるアルフレッド・ヒッチコックは言っている。

「私にはチェイスこそ映画という媒体の最終的な表現のように思える」。

もっともそれとは裏腹に、チェイスの全くない「裏窓」(五九年)も彼の作である。

映画の中で自動車にはさまざまな意味づけがなされた。男性の力強さ、暴力を表現するもの、さらには人間に敵意をもつものとして(スティーブン・スピルバーグ監督のTV映画に)“Duel”(「激突!」、七二年、後述)、さらには“Grapes of

Warth”(「怒りのぶどう」、四〇年)のように、経済的苦境からの脱出手段として使われることもあった。

故障ばかりしている一九二五年製ダッジのトラックで西へ西へと進むジョード一家がふと目にした、ハイウェイを疾走する“流線形のヒット商品”リンカーン・ゼファーの姿は、“持つ者と持たざるもの”の対比を鮮明に浮彫りにしている。

自動車はこのころ、二〇世紀社会の(良きにつけ悪しきにつけて)欠かせぬ隣人になったことをうかがわせている。

映画は平均的市民の心理と感情(そしてときにはモラル)の平均値を表現するものとも言われている。だが時としてそれは架空の世界にも深く足を踏み入れる。 |

映画「激突!」(S.スピルバーグ監督、1972年)より

(提供:(財)川喜多記念映画文化財団)

|

架空の世界の中の自動車

ジャン・コクトーの“Orphe”(「オルフェ」、一九五〇年)では、黒塗りのロールズ・ロイスは冥界(めいかい=あの世)との通信を可能にする手段だったし、ウォルド・ディズニーの“Absent-minded Proffeser”(「うっかり教授」、六一年)や、“Chitty Chitty Bang Bang”(「チキチキバンバン」、六八年)では、自動車は空を飛び、水を渡り、主人公の危難を救ってくれる。

映画という空想の世界で、自動車は擬人化され、さらに機械としての理想である知性さえもつ。

自動車は、すくなくとも映画の中では一足早く、“インテリジェント”だった。

しかし自動車が人を愛し、自由意志で行動をはじめるとなると事はおだやかでない。

だが同じくディズニーの“Love Bug”(「ラブ・バッグ」、六九年)ではそれが実現した。

そしてその主人公の自動車がVWビートルであることで、アメリカ人なら誰でも納得する。

フォードやシボレーでは、こうはいかなかったろう。

VWビートルは、自動車が日常生活の道具となりきった戦後のアメリカ人にとってさえ、独得で親密な心情的価値をもっていた。

ジェームズ・ボンドとアストン・マーチン

映画の中に出てくる自動車は、それぞれの場に応じた車格、雰囲気をもった銘柄でなくてはならない。

視覚的要素が強いだけに、小説以上にその点に気をつかうものらしい。

ジェームズ・ボンドの007は、小説では戦前の名門スポーツカー、ベントレー四・五リットル(スーパーチャージャーつき)に乗ることになっていたが、映画の中ではロータス・エスプリからシトロエン2CVまでさまざまな車に乗っている。

だが最もきまったのはアストン・マーチンだった(最初が“Living DayLights”)。

アストン・マーチン社にその使用を申し入れたところ、ビクター・ゴーントレッド会長(当時)は一も二もなく承知し、自分の秉っていたバンテージ・ボランテを提供した。

同社のスポークスマンのジョフリー・コートニーは言っている。

「ジェームズ・ボンドがアストン・マーチンを運転したからといって車が売れるわけでもない。

だがDB5が、“Gord finger”(六五年)で使われたことで、アストン・マーチンの名前は市場にはっきり刻み込まれた。

それはPRとして大成功だった」。

トヨタの野心作、トヨタ2000GTのコンバーチブル(市販されず)も“ボンド・カー”に使われた(九州の小島にロケしたことで話題となった「007は二度死ぬ」、六七年)。

日本の自動車工業が、ようやく一人前になったことを示すエピソードといってよい。

破壊は消費社会の重要な要素

消費社会とは言うまでもなく、規格化された商品を量産し、市場で大量販売を行うことである。

だがそこにはもう一つの要素が必要となる。

“計画的に”旧式化され、また破壊された商品の廃棄処分である。

消費社会は、いわば機能的なゴミ処分場なしには成立しない、といってもよい。

破壊はこの二〇世紀社会の現実的また心情的な因子の一つである。

そのことは映画にも反映している。

「ET」(一九八二年)などで知られるスティーブン・スピルバーグ監督のいわば出世作が、前にも触れた「激突!」だったが、それに続く劇場用映画の第一作「続・激突! 力-・ジャック」(七三年)は、ある若夫婦に警官ごと乗っとられたパトカーを何と二五〇台のパトカーが追っかけるという壮絶なカー・チェイス映画だった。

スピルバーグは、チェイスにも破壊(クルマ壊し)にかけても巧みな腕を見せる映画づくりをした。

「激突!」の不気味さ

「激突!」では、何の気なしに追い越したトレーラー・タンクローリーが、突如猛スピードをあげて主人公の乗るプリムス・バリアント(セダン)を追いかけてくる。

その男はこのときから絶え間ない恐怖のとりことなる。いくら逃げてもだめだ。

トレーラーの運転手は決して姿を見せない。トレーラーは、無気味な悪意の化身となる。

登り坂が見えてきた――ここでプリムスは差を開けるはずだ――主人公は思い切ってアクセルをふかす。

トレーラーを振り切ったかに見えたとき、エンジンルームから白煙が噴き上がった。オーバーヒートである。

スピードは徐々に失われていく。

ようやく坂の頂上に達したがそれ以上は走れない。

主人公は血走った目であたりを見回す。

トレーラーが勝ち誇ったようにその姿を現わす。

主人公はついにドアをあけ、草地の上に身を投げ出す。

トレーラーはセダンに激突、炎上する。

トレーラーの運転手は何とか両車を切り離そうとするが、二台はもつれ合って谷底に転落、大爆発が起る。

破壊のシーツを目のあたりにした視聴者は、例の“代償的満足”なるものを味わうわけだが、カー映画の本道はチェイスから破壊へと通じているのかもしれない。

破壊本能という言葉は簡単に口にされる。

だが二〇世紀の暴力と破壊への嗜好は、もっと根深いものがある。

徹底した破壊以外の何物でもなかった二つの大戦の記憶が、あるいはその下敷きにあるのだろうか。

5 スピードの美学 top

|

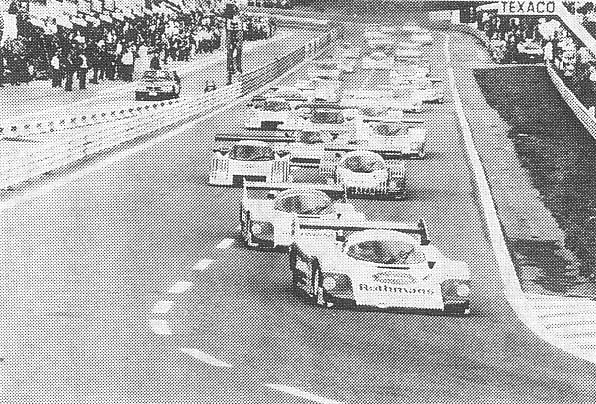

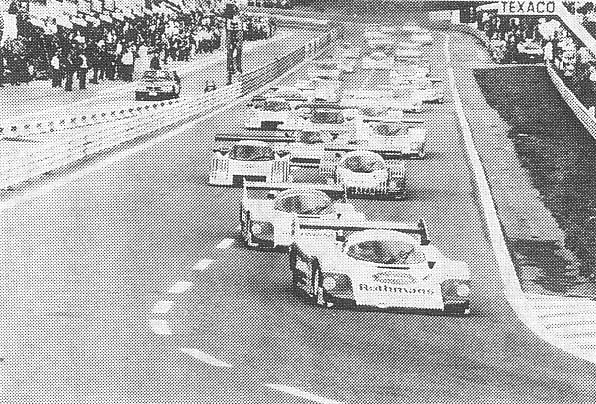

モーター・レーシング。ポルシェ956/962は“コンストラクターズ・チャンピオンシップ・シリーズ”で活躍。

82-87年の6回選手権獲得

|

人間と機械の“もたれ合い”

人間と機械の関係のあり方、その変化の様態は二〇世紀を理解するうえで大きな意味をもっている。

前章で見たように、映画という庶民のひそかな願望の中で、機械(特に自動車)は人間と親しく交流し、コミュニケートし、心情的にも相互理解を行う。

と同時に光にともなう影のように、無惨な破壊も顔をのぞかせている。

二〇世紀とは人間と機械の“もたれ合い”その愛憎関係が着実に強まっていき、機械なしに人間は生きられなくなっていく状態にまでなった時代である。

だがそうした“機械の中の機械”というべき自動車の魅力(もしくは魔力)は、はたしてどこにあるのだろうか。

ネオ・フロイディアンと言われるアメリカの心理学者エーリッヒ・フロムによると、現代人は生に接する態度がしだいに機械的になりつつある、と指摘する(『悪について』鈴木重吉訳)。

生を愛するバイオフィリアではなく、むしろ死を愛するネクロフィリアの傾向が強いという。

また創造することのできない人は破壊したいと願う、とも言っている。

彼はそれを裏書きするものとして、実は前述のマリネッティの『未来派宣言』を引用している。

スピードの魔力

二〇世紀の神話の一つ、スピードへの異常な嗜好も、よく考えてみると、紙一重に存在する死によっていっそう鮮烈なものとなる。

二〇世紀はまた人類を破滅に導きかねなかった、大量破壊をともなう二つの世界大戦によっても特徴づけられる。

その後も長い間、原水爆の恐怖は続き、人々は死に直面して生きるほかなかった。

自動車のもつ根本的な魔力は、言うまでもなくそのスピードにある。

そこに現代人を一瞬なりとも現実から解放し、深く陶酔させる強烈な美学が生れる。

ペストが流行した中世ヨーロッパで、人々は「メメント・モリ」(死を忘れるな)を相言葉として生きのびようとした。

逆に、文明も宗教も人々に死を忘れさせる効用をもつ場合もある。

二〇世紀人はあまりにも身近な“死を忘れて”生きる道を選んだのかもしれない。

モーター・レーシングは筋書きのないドラマといわれる。

たった一つの判断ミスが、一個のボルトのゆるみが、勝敗の明暗をわける。

そのような意外性の連続が二〇世紀の人々の心を強くとらえたのだろうが、さらに別の理由も考えられる。

戦争に明け暮れた二〇世紀にあって、モーター・レーシングは、日常性のらち外にある一種の“代理戦争”とみることも可能なのである。

代理戦争としての自動車レース

轟然たるエンジン音、“死を賭しての”デッドヒート、ときとして発生するクラッシュ事故――さらにそれは、たまたま純粋の傍観者であるべきはずの観客まで巻き込むことがある。

一九五七年のイタリアのミッレ・ミリア(一〇〇〇マイル・レース)では、ゴールのわずか三〇マイル手前の地点で、路上のキャッツアイ(路面に埋めこんだ夜間用反射標識)のためタイヤをバーストさせたスペインのデ・ポルタゴ侯爵の操縦するフェラーリは、鈴なりの観衆の中につっ込み、空中高く飛び上ると溝の中に落ち、ポルタゴと同乗者は即死、同時に子供五人を含む一〇人の生命が奪われた。

二七年にはじまったミッレ・ミリアは、この年を限りに中止となった。

さらにその前の一九五五年のルーマン24時間レースでは、メルセデス・ベンツ300SLRに乗ったフランス人のピエール・ルベーは、先行するオースチン・ヒーレーと接触して空中を舞い、満員の観客席にとび込んだ。

車は爆発炎上し、八〇名以上の死者を出した。

富士スピードウェイでの死亡事故

このように観客をまきぞえにした事故は、“モーター・レーシング後進国”である日本にも無縁ではない。

一九七七年(昭和52年)一〇月二三日、富士スピードウェイで行われた日本グランプリ・レース(F1GPレース)で、第六周目の第一コーナーで、カナダ人のジル・ブィルヌーブのフェラーリの前輪が、先行するロニー・ペテルソンの後輪と接触、はずみで空中高く飛び上り、立入り禁止区域に金網を破って侵入していた観客につっ込んだ。

「朝日新聞」二〇月二四日朝刊)は次のように報じている。

「……競走中の車同士が衝突、うち一台が立入禁止区域にいた観客につっ込んだ。

この事故で観客一人と場内警備中のガードマンが死亡、観客七人が重軽傷を負った。

富士スピードウェイのレース中の事故で観客が死亡したのは初めて」。

……スーパーカー・ブームの影響で子供の観客も多く、延べ七万四〇〇〇人の入場者でふくれあがった中での事故だった。

このレースはTBSテレビで録画中継され、事故の模様を茶の間で見た人たちを驚かせた。

とにかくこのような事故は、まさに非戦闘員までも情ようしゃなく巻きぞえにする近代戦争そのものである。

代理戦争にさえ死の影がつきまとっている。

こうした危険にもかかわらず(いやその予感ゆえに)、モーター・レーシングは二〇世紀の人々の心をとらえた。

二〇世紀の精神風土として、疾走するスポーツカー、白熱のモーター・レーシングは、欠かせぬ背景となっている。

それはネクロフィリア志向の最たるものである――だがその価値判断は別として、それは今や善悪の彼岸(ひがん=向こう側)にあるとでも言うほかない。

芸術作品と自動車

自動車はしばしば芸術作品に例えられる。かつでのブガッティ、そして現代ではフェラーリなどのあるものに、人はつい、そうした形容詞を使いたがる。

ここで注意しておきたいことがある。

車は映画と同じく、“動くこと”だけに生命がある、という点てある。

サモトラケのニーケ像も(そして唐招提寺の木彫仏トルソも)、言ってみれば“破損品”である。

だが、それに高度の芸術的価値、そして美があることを誰も否定しない。

しかし、事故で破損し、廃棄された自動車は単に醜悪なだけである。

自動車は尖鋭な動きのなかに、スピードのなかにのみ、美をもっている。

一九二〇年代からハンドルを握る人が増え、レーシングにも百年の歴史を背景にした西欧人の血管の中にはスピードが流れている。

ことに美しいクルマをひたすらに速く走らせることにかけては比類のないイタリア人は、小型大衆車の代表フィアット500のハンドルを握ってさえ、“フェラーリのように”走らせる、という。

日本人とスピード感覚

だが日本人のスピードへの反応はそうした“本場”の姿勢とはすこし違っている。 |

フェラーリ288GTO(イタリア、1990年)

|

たしかに暴走族はいるし、高速道路でフェラーリF40を時速三〇〇キロでつっ走らせる痴(し)れ者もいる。

だがそれらは例外中の例外であり、平均的日本人は全体にオットリとしたものである。

“文芸”の項でふれたように、日本の作家はもしかすると、文明の狂気といってもよいスピードについては、ついに理解しえなかったといってよいのではあるまいか。

このあたりに、西欧と日本のモータリゼーションとの間の決定的な差違がありそうだ。

スピードの美学と日本人はついに無縁だったのだろう。

6 そして―― top

自動車に恋をした二〇世紀

「自動車――二〇世紀の恋人」。この言葉はヨーロッパでも大衆車の量産が本格化した一九三〇年代半ばに、イギリスで生れたものと見られている。

人々の自動車のある生活への願望は、きわめて強烈だった。移動の可能性、時間の短縮、そして思いきって遠方へ行けること――これらの魅力は妖しいまでに二〇世紀の人々をとらえた。

そればかりでなく、車を運転することは、自己拡大の手段でもあり、弱き者の自己補完のための道具ともなった。

いつもはおとなしいのに、ハンドルを握ると人が変ったようになる――などというケースがこれにあてはまる。

さらに工業化社会の非情で仮借ない生活からのがれて、休日には田園地帯へのピクニックに出かけ、自然を体験できることも大きなメリットだった。

三〇年代、ようやく実用化したばかりの力-・ラジオのダンス音楽に耳を傾け、ランチ・バスケット(お弁当)を積み込んでイギリスの田舎道を走らせる――それがこの時代の典型的なレクリエーションとなった。

だがそうした自由を享受できる人の数は、今日に比べて相対的にきわめて少なかった。

量より質の転化

はじめに述べたように、自動車は質の追求(ロールズ・ロイス)と量の追求(T型フォード)の二つの流れのもとに発達を続けて来た。

そして量の追求は、当然ながら大衆的モータリゼーションの充実へとつながって行く。

大衆化により、はじめは少数者だけが味わうことのできた自由な移動という便利さが、一般の人々のものとなる――という善意の期待を、ヘンリー・フォードやアドルフ・ヒトラーをはじめとする多くの人々が抱いたことだろう。

だが戦後になってしばらくたった六〇年代から、これが幻想にすぎないことがしだいにわかりはじめてきた。

恋人だった自動車の“不実”ぶりが、次々とさらけ出されたからである。

大衆化による自動車の数の爆発的な増大が、モータリゼーションの深刻な質の変化をうながした。

まず手のつけられない交通渋滞、交通事故、そして安全性問題、さらには大気汚染が、七〇年代に入ると自動車のマイナス面としてあらためて指摘された。

渋滞の中にあって、“移動の自由”は空約束となった。

自動車を運転する人の最大の“天敵”が他人の車となり、一人のドライバーの意図は他のすべてのドライバーの意図と対立するようになった。

自然体験のためリゾート地に行く、ハイウェイの長蛇のクルマの列は数十キロ、ときには簡単に一〇〇キロをこえた。

これはフランスのバカンス・シーズン、日本の盆暮(ぼんくれ)の帰郷ラッシュのおりには珍らしくなくなった。

賭好きのイギリス人は、幹線道路M5などの車の列の長さで賭けをした。

自動車漬けの社会生活

自動車の存在はさまざまな悪循環をかかえでいる。自然と親しむため、悪路も踏破できる4輪駆動のRV(レクリエーショナル・ビークル。ただし、アメリカではキャンピングカーのみを示す。日本のRVはオフロード・ユーティリティーカー)が増大することで、かえって自然が荒されてしまうなどもその一つだが、増えすぎたことで、本来の機能がそこなわれてしまうといった矛盾はあまりにも多い。

だが今日の工業化社会において、人々は自動車漬けになって暮らす以外、生きる途はなくなっている。

山野にかくれての晴耕雨読の生活などは夢のまた夢であるし、山野にあってさえ、生活物資の流通は自動車にたよるはかない。

ストレンジ・ベッドフェロー

英語には“Strange bedfollow”という言い回しがある。

直訳すれば“奇妙な同床者”となるが、最初はシェークスピアが『テムベスト』の中で使った言葉という。

ニュアンスとしては、“互越同舟”とも“同床異夢”とも少し違うようだが、どうして親しくなったか納得できないが、ふと気づくと身近かな存在になっているものを示すのだろうか。 自動車も今では“奇妙な同床者”と呼んでもさしつかえない存在といってよいかもしれない。

だが、二〇世紀の社会はこれまでも見てきたとおり、はじめのうちは、自動車を双手(もろて)をあげ迎え入れたといういきさつもある。 |

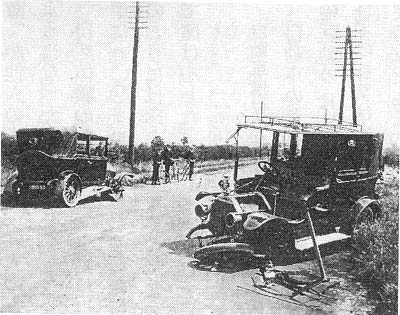

衝突事故はクルマの登場とほぼ同時に発生.1908年のシーン

首都高はもはや「高速」道路とは呼べない

湾岸線八潮付近1995年7月、PANA通信提供)

|

たやすくベッドから放り出すわけにはいかないのが現実である。

ある一つの輝やかしい文化が、自縄自縛(じじょうじばく)の状態に陥ることは、これまでの人類の歴史の中でもしばしば見られた現象といってよいだろうが、二〇世紀の自動車文明もそうした状況にあると考えられないこともない。

自動車文明はどこへ?

自動車はさらに大きな問題をかかえている。それまでほとんど無限と考えられていた化石燃料(石油、石炭、天然ガス)には“限りがある”ということである。

二一世紀に向かって、それまでの陸上トランスポーテーションの主役だったガソリン/ディーゼル自動車に代替しうる、さまざまな新規原動力を用いた試みがなされている。

電気自動車がその筆頭で、さらに水素自動車、燃焼効率の高いガスタービンや通常のエンジンで発電するハイブリッド・カー(二〇世紀のはじめ、ポルシェが手がけている)などがそれである。

電気自動車にとって最大の難関は、効率よいバッテリの新規開発だが、この点ではいまだに成功していない。

水素自動車にしても、その爆発の危険性への対応、補給をいかにするか、などの難問をかかえている。 |

東京電力で開発した電気自動車、IZAレコード・ブレーカー

|

陸上交通の未来像がどのようになるのか、多くの関係者の必死の努力にもかかわらず、ハッキリした解決法はまだ見つかっていない。

二〇世紀の自動車を中世のゴシック大聖堂に例えた人がいる。

ともにある一つの世紀、そしてその文化の象徴だからだろう。

ゴシック大聖堂はその本来の機能をはたした後も一つの文化遺産として壮麗なかたちを残し続けている。

はたして現代の自動車が、そのような形の遺産として二一世紀を生き続けることができるかどうか――その答えは、神のみぞ知るというほかはないだろう。

top

****************************************

|