|

****************************************

Index 一章 二章(その一 その二 その三) 三章

|

第二章 ミュンヘンに「白バラ」を追跡(その一)

|

|

1 一九八三年の夏に top

「白バラ」とは、学生たちによるナチス・ドイツヘの抵抗運動のビラの名で、その運動グループの呼称でもあります。

一九四二年六月から翌年二月までの活動で、一種の反戦ビラと考えてよいかもしれません。

当時、ミュンヘン大学の学生だったショル兄妹たちを中心に、数人の仲間たちの手作りビラ「白バラ」通信は、一号から六号まで発行されました。

大学構内で兄妹が散布したのは六号ビラです。

発覚して逮捕され、公開裁判のあとすぐに処刑されてしまったのですが、私が彼らの青春と最後の息づかいを、ミュンヘンの現場で確かめたいと思い、動き出したのは一九八三年夏のことです。

そう、今からさかのぼること二五年も前で、当り前のことですが、昔は若かったなァ、と思います。

だから、その気になりさえすれば、容易に行動がともなったのだ、といえましょう。

直接の動機は、それまでに刊行された何冊かの関連図書と、まだ完成したばかりで、日本での公開も決まっていなかった一本の映画でした。

幸いにも特別試写会で、誰よりも先に観ることができたのです。

関連本のほうは後にして、ミヒャエル・フェアヘーヘン監督による西ドイツ映画「白バラは死なず」(一九八二年作品)は、私の記憶に今なお鮮(あざ)やかに焼きつけられたままの映画です。

とにもかくにも衝撃的な作品でした。

観(み)終った後に、があんとぶちのめされた感じで、しばらくは席を立てなかったのを覚えています。

反戦ビラを撒いただけで、すぐさまギロチンで処刑されるなんて、現代からは想像もつきませんが、そのドイツと同盟を結んだ日本でも、数年前に若い作家の小林多喜二(たきじ)が、特高警察の拷問で虐殺されているのです。

殺し殺されるのが戦争の宿命ならば、国内も殺伐たるもので、身の毛のよだつような暗黒の時代なのでした。

|

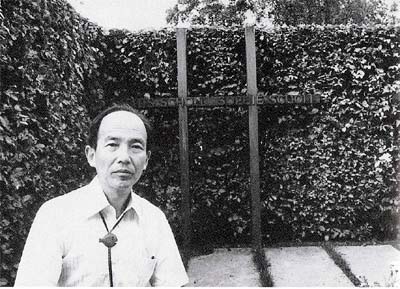

ハンス、ゾフィー兄妹の墓碑前で筆者(1983年)

|

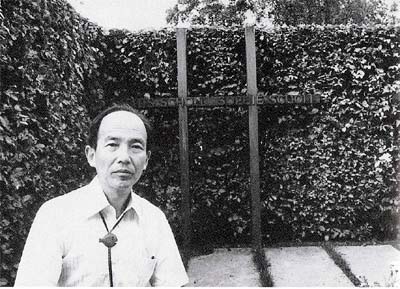

ハンス、ソフィーが逮捕されるまで住んでいた13番地のアパート前で

|

2 ハンス二四歳、ゾフィー二一歳 top

映画の物語は、一九四二年。独裁者ヒトラーが全盛をきわめたナチス・ドイツ南部の大都市ミュンヘン。

二四澂のハンスと二一歳のゾフィー・ショル兄妹は、名門ミュンヘン大学に学ぶ若者です。

ヒロインのゾフィーを演じた女優さんはやや東洋ふうで、艶のある黒髪に大きな黒い瞳の、まだあどけないような感じの可隣な美しさです。

ある日のこと、彼らの大学で、驚くべき事件が起きました。反ヒドラーの反戦ビラが撒かれたのです。

匿名で誰のしわざかは不明ですが、学生たちが顔色を変えたのは、もしも拾ったり読んだりしているのを目撃されれば、たちどころに密告、逮捕される。

ゲシュタポ(秘密国家警察)による監視の目が、至るところに張り巡らされているのです。

ゾフィーは偶然の機会から、兄のハンスとその仲間三人ほどが「白バラ」主謀者だとわかり、非合法活動をやめさせようと説得します。

しかし、兄の決意は固く、その心意気にうたれたゾフィーは、若さの正義感と情熱から、ためらうことなく自分も活動に加わり、積極的に動き出します。

彼女は兄以上にひたむきで大胆で、今度は兄が

「危険だからやめろ」と反対するのですが、ゾフィーは首を振るばかり。

彼女の参加でグループが活気づいたのは確かで、さらに一人の大学教授のは力も得て、「白バラ」はミュンヘンのみならず、他の都市にまで広がり始めました。

ゾフィーには、フリッツという「婚約者」がいて、軍人を志望した彼は国防軍の少尉です。

当然ながら気持の一致点は見出せず、時折のデイトもぎくしゃくし、「ナチスと争うなんて無理だよ」と彼はいさめるのですが、ゾフィーはいうことをききません。

秘密警察の目をたくみに逃れて、活動を継続。ほんの数人のグループから始まった反戦運動は、背後に大組織があるのではと秘密警察がうろたえるほど、具体的な活動になっていきます。

しかし、年が変わって、一九四三年二月一八日、兄妹は大学構内でビラ撒き中、ついに逮捕されます。

たまたま授業中で、中央ホールは静まりかえっていました。

授業終了前に手元のビラは撒き終えていたけれど、なけなしの金をはたいて紙を訓達したビラが、トランクにまだ少し残されていたのです。

それもこの際にと引返して、階上からばら撒いたとたん、守衛に見つかってしまったのです。

この日は木曜日でしたが、見せしめの公開裁判の後の二二日、つまり次の月曜日に大逆罪の判決がおりて、ギロチンによる斬首刑になりました。

ゾフィー、ハンスに続いて処刑されたのは、仲間のプロープストであり、シュモレル、グラーフに、少し遅れてライペルト、そしてフーバー教授と。……

あまりにも残酷で悲劇的な結末ですが、ゾフィーもハンスも、誰かにやれと命じられたわけではありません。

すでに組織的な抵抗者たちは、とっくに処刑ずみか、さもなければ獄中か、強制収容所に閉じこめられていたのです。

ですから、やらなくてもよかったし、見ても見ぬふりのほうが安全で、そう考える人がほとんどだったはずです。

しかもこの時点では、手作りビラの何枚かを撒いたところで、飛ぶ鳥を落とす勢いのヒトラー政権が、どうこうなるというものでもありよせん。

|

『シネ・フロント』1985年7月号表紙

|

『シネ・フロント』(1985年7月号)掲載のシナリオ全文の冒頭部分

|

|

ハンス、ゾフィーがビラ撒きのため駆けのぼった階段

|

ミュンヘン大学のホールの像

|

3 昭和一八年の日本では top

「白バラ」グループが処刑された一九四三年は、日本に目を移せば、昭和一八年です。

アメリカやイギリスなどとの開戦から二年ばかり。

最初のうちこそ勢いづいていた戦局は、にわかに風向きが変わって緊迫度を深め、町には「撃(う)ちてし止(や)まむ」のポスターが、はたはたと風になびいていた秋に、学徒出陣が始まりました。

各大学の学生たちが、キャンパスを追われる日がやってきたのです。

文部省主催による出陣学徒壮行会が行われたのは明治神宮外苑でしたが、当時の首相、東条英機に送られた学徒七万人が、どしゃ降りの雨中を、銃を肩にして戦場へと赴(おもむ)いていきました。

彼らが残した悲痛な声は、戦没学生の手記『きけわだつみの声』(岩波文庫)などで、読むことができます。

学生たちは追いつめられた極限状況に、もはや逃れる道もなく、人間的なうめきや嘆きの声を、きれぎれに残した者もいます。

もうこの時点では、逆流を押しとどめることはおろか、誰もがさからう余地もない大勢で、津波のような戦火の渦に巻きこまれていく以外に、どうしようもなかったのです。

すべては遅すぎた、という絶望の心情が、行間ににじんでいます。

学生たちは「明日では遅すぎる」の明日を今日に置きかえて、「撃(う)ちてし止(や)まむ」へと足並を揃えていったのが、ほかならぬ日本の現実だったのです。

|

|

|

しかし、ドイツではどうだったのか。

ドイツもまた手遅れといった状況だったにもかかわらず、ショル兄妹とそのグループは何の組織も資金もないのに立上がったのです。

「我々は、アドルフ・ヒトラーの国家に、個人の自由を返せと要求する」(ビラ六号)と。

効果という点では、もはや絶望的なものがあったけれども、ハンスたちは学生でありながらも軍人で、戦場の実態やユダヤ人への迫害をよく知っていました。

沈黙は容認と考えたのでしょう。

真実を知らせて、一日も早く残虐な戦争に終止符をの一念で、兄と妹は手を取合い、「白バラ」という平和の花束を、学友たちに贈ったのです。

ああ、ドイツにはそういう学生もいたのか、と私は心をうたれました。

ゾフィーもハンスも、特別な人ではありません。

映画には危険な活動を続けて、「この先どうなるのか」と不安を兄が口にすると、妹もうなずくシーンがありました。

やがて前線にいる恋人とはもとより、仲間たちや教授との意見の違いも出てきます。

悩みつつ迷いつつ、弱音をもらしながらも、時には歌ったり踊ったりで、ごく普通の青春群像として描かれています。

彼らはなによりも、人間らしく生きる自由を求めていたのでした。

しかし、ラストシーンでは、思わず固く目をつむりました。

処刑台の上にうつぶせに寝かせられるゾフィー。

重く鋭いギロチンの刃が、ぐぁーんと落下してきて、その瞬間に画面は暗黒になり、白ヌキの文字が浮かび出ます。

「西独最高裁の見解によれば、「白バラ」グループへの判決は正当であり、現在もなお有効であるという」

え? これは一体どういうこと?

あまりにも重苦しい幕切れで、私はぎょっとなりました。

頭の中が大混乱で、西ドイツとはそんな国なのか。

もしかするとフェアヘーヘン監督は、そうした西独の理不尽な現実に対して、映画人としての良心の一矢を放つだのではないのか。

映画自体も、映画促進協会と連邦内務省の助成金を拒否され、ミュンヘン大学内の撮影許可もすぐには下りなくて、制作は難渋したといいます。

それでもなお監督はあきらめずに、「白バラ」グループに、歴史的な光を当てようとしたのではないのか。……

(当時のドイツは西と東に別れていて、西側はドイツ連邦共和国、東はドイツ民主共和国です。

二つの国を区切っていたベルリンの壁が崩壊し、統一ドイツになったのは一九九〇年のことです)

これで疑問というか、課題がまた一つ増えました。西ドイツでは、なぜナチ時代の裁判結果が生き続けているのか、少しでも調べられたらいいなと思いました。

そこで改(あらた)めて、関連図書を再読しましたが、映画で一定のイメージができていたせいか、親近感と切実感で、ゾフィーたちの青春がいきいきと迫(せま)ってくるかのようでした。

古典的な主著としては、『白バラは散らず――ドイツの良心ショル兄妹』(インゲ・ショル著、内川啓一訳)と、『白バラ抵抗運動の記録〜処刑される学生たち』(C・ペトリ著、関楠生訳)の未来社版があって、さらに昨年には『ゾフィー21歳jヒトラーに抗した白いバラ』(ヘルマン・フィンケ著若林ひとみ訳)が、草風館から出ました。

私は、上記本の訳者である内垣啓一先生に手紙を出し、ミュンヘンまで取材したいとの意向を伝えて、ゾフィーの姉で長女のインゲ女史と連絡がとれました。

しかし、彼女は体調がすぐれず避暑のため、お役に立てずに申しわけないという返事で、代わりに次女のエリーザベトさんを紹介してもらいました。

またドイツラジオ東京特派員のフィンケ氏とは直接にお会いして、現地取材のアドバイスをいただくことができました。

さあ、こうなればどんと行けで、「犬も歩けば棒にもあたる」ではないけれど、何かがつかめるかもしれません。

そうして、かすかなときめきを胸に、成田空港を飛び立つだのが、一九八三年の夏だった――という次第なのです。

4 ショル兄妹、広場から大学ヘ top

ミュンヘン中央駅には、現地通訳とガイド役を兼ねるK青年が、出迎えてくれました。

ツーリストのほうから斡旋してもらったミュンヘン大学社会学部の、日本人留学生です。

一四時一〇分着の特急列車で、駅で待ち合わせるという約束でしたから、当然、改札口だろうとトランクを引きずって構内を歩いてきたら、改札口がないのに、あれあれと当惑。

そういえば、駅に改札がないのはヨーロッパほとんどで共通しています。

改札は車掌が車中で行う一回きりの検札だけで、したがって乗客がホームに入るのに入場券は不要なのです。

日本の国鉄(当時、現在はJR)は、何とガメツイことか。

ただし改札係員がいるから、差引きとんとんか…などと考えているうち、

「早乙女先生ですね」

と、ひげもじゃの男から、唐突に声をかけられました。

「ぼく、Kです。お待ちしていました」

カストロひげで長身の青年は、意外に折目正しく、しかもやさしそうな眼と声でした。

Gパンのコンパスも長くて、伸びやかです。

この分なら特に気付かいも不必要のようで、ほっと胸をなでおろしました。

海外の取材はどんな人柄の通訳氏に巡り会えるかで、ずいぷんと違うものです。

「長旅でお疲れでしょう。まずはホテルにいったん落着いて、それから今後の予定など、ご相談できたらと思います」

と、ひげ男は、私のトランクに手をかけます。

「ええ、とにかく宿に荷物だけ置いたら、その足ですぐ大学へ。まずはショル兄妹のなじみの場所へ…、真先に」

私は、はやる気持を、抑えきれずにいいました。

すべてはそこからで、彼は笑ってうなずき、片手を上げてタクシーを拾いました。

ホテルはうまい具合に、大学の隣町にあって、そのあたり一帯をシュヴァービングというのだそうです。

元々文化の都で知られるミュンヘンの中でも、この街区はとりわけ多くの学者や作家、芸術家に愛されたところだそうで、それは伝統的な名門大学の存在と無関係ではなさそうです。

街の中心部から北へ延びる大通りはルートヴィヒ・シュトラーセだそうで、凱旋門を通り抜けた先の通りは、レオポルド通りと名称が変わります。

もうすでに大学街で、車を捨てて歩くことにしました。

「日本の大学とちがいましてね。こちらでは、いわゆるキャンパスというのはないのです。

四万五千人からの学生かいますから、大学そのものが、一つの町を作っているというか。

だから、さっき通り過ぎた地下鉄入口も大学前とついていて、わかりいいのです」

「なるほど」

私は彼と並んで歩きながら、舗道沿いの建物の切れたところから、一望に開けた石畳の広場へと目を向けました。

ショル兄妹が朝に夕にと往来しただろう町並みは、経過した歳月を除けば、当時とそうは変わってないかのようで、夏休み中のせいか、学生たちの姿はまばらです。

|

|

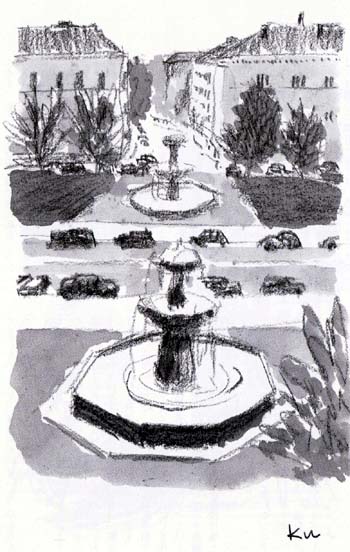

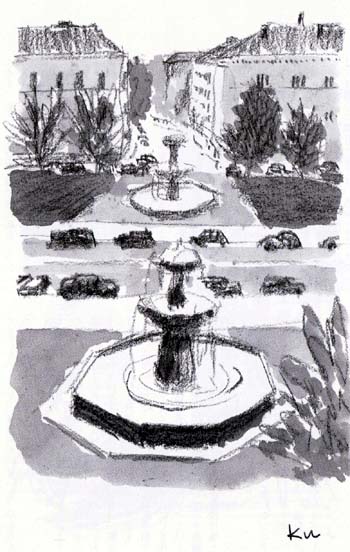

重厚(じゅうこう)そのものの、白亜の建物に囲まれるようにして、半円型の広場がありました。

広場の中心部に、これまた古めかしいゴシック調の噴水があって、ぴゅうぴゅうと水滴が宙に飛び交い、散乱するしぶきが、午後の陽光にきらめいています。

彼の説明によれば、この広場は一九世紀中頃にバチカンのサン・ピエトロ広場をモデルにして作られたとかで、通りをはさんでペアになっている。

両方合わせると円型になるという具合で、手前側はショル兄妹広場、向い側はフーバー教授広場と名づけられているのだそうです。

「ほら、そこに…」

と、彼は先を歩きながら、通りに面したコンクリートの壁の角に、ひとさし指を向けました。

そこも大学校舎の一部にちがいなく、通行人の目の高さの位置に、白抜き文字の鮮やかなプレートが打ちつけてありました。

“Geschwister−scholl−Platz”

もし彼の説明がなければ、語学力のとぼしい外国人の私は、たぶん住所表示の一部かと、かんちがいしたとこでしょう。

ミュンヘン大学には、「白バラ」グループのゆかりの広場がある。

それは、いつも学生たちの目に入り、琴線(きんせん)に触れている。

どう感じるかはそれぞれだろうけれど、来た、ついに来たんだという熱い思いのなかで、私は足を止め、深く息を吸いこみました。ゆっくりと二度三度と…。

5 リヒト・ホープの群像碑 top

噴水を中心部にすえた半円形のショル兄妹の広場は、通りに面した両端から回っていくと、もっとも奥まったところが大学本館の入口になっています。

自分の通学する大学とあって、勝手を知った彼の足取りは軽い。

入口の左側に、受付の守衛室らしい部屋があって、その前の通路を抜けたとたん、ふいに視野が拡大して、私はまばたきしました。

「リヒト・ホープといいまして、光の中庭ということでしょうか」

それは、まことに荘重な吹き抜けでした。

大理石の柱と壁と、階段に囲まれた大空間が大学の中央ホールだそうで、リヒト・ホープと呼ばれ天井の円型ドームから、さながら宇宙からの光芒(こうぼう=光)めいた自然光が、惜し気もなく降り注いでいます。

中央階段は、吹き抜けの左右から二、三、四階へと伸びていて、突き当りの壁には古めかしいパイプオルガンが、何本もの金属性の管をきらめかせています。

さすがは伝統ある大学だけあって、歴史の重みを感じさせるに充分です。

|

|

「先生、ここですよ」

という声に気づいて振り向くと、K青年は少し離れて、ホールの左手の壁に近寄っていきました。

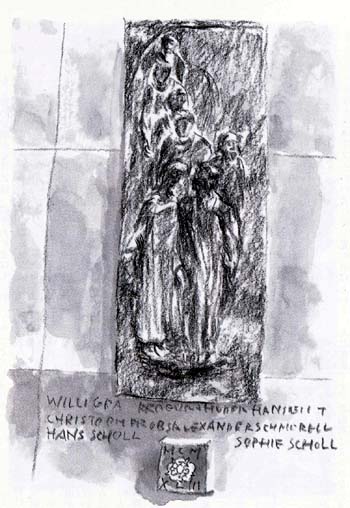

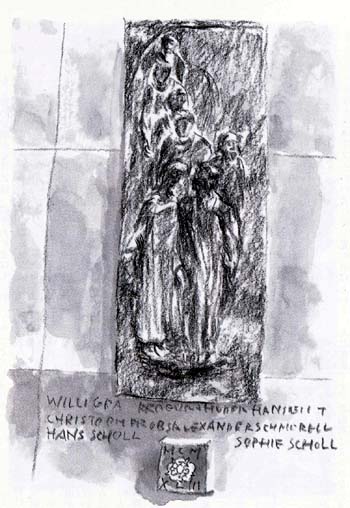

大理石の壁の、銅板レリーフが、私をとらえました。目の高さから上に、長さ一メートルほどの縦長です。

壁にはめこんだというより、壁を支えにして、いくらか浮いている感じ。

群像碑でした。

やや象徴的な造形で、若者たちが縱一列に並んだ配置です。最前列に立つのがショル兄妹です。

長いドレス状の衣類をまとって、髪を背に垂らし左側に立つのがゾフィーで、その肩に手をまわした兄のハンスは、愛する妹をいたわるかのように、そっと横顔を向けています。

兄妹の左肩上に、一列に並んで寄り添うように四人の若者と、その間にいくらか背をかがめるようにして、広い額の下にくぼみがちの目の年配の男。

これは、たぶんフーバー教授。

若者の一人ライペルトは、ショル兄妹らの処刑後に「白バラ」六号を広め、またフーバー教授の遺族への募金活動によって逮捕。

かなり遅れて戦争の終る三ヵ月ほど前に、処刑されたのです。

レリーフの下には、ひたむきに情熱を燃やし、帰らぬ人とされた七人の名前が刻まれて、その下に白いバラの花を模した小さな象眼(ぞうがん)が一つ。

つつましくも、誇り高く浮いています。

6 二人の逮捕と学友たち top

七人の名前と年齢とを、心に刻んでおきたい。

ゾフィー・ショル、

ハンス・ショル、

クリストフ・プロープスト、

ヴィリー・グラーフ、

アレクサンダー・シュモレル、

ハンス・ライペルト、

クルト・フーバー、 |

二一歳

二四歳

二四歳

二四歳

二五歳

二五歳

四九歳 |

天井ドームの光もここまでは充分に届かず、ほの暗い感じのなかに、銅板そのものが何とも重厚なせいか、その下にひっそりと添えられた一輪の白いバラが、いかにも清楚に引き立って見えるのでした。

それが、ほかならぬ彼らの心情の証しのように受けとれて、私はしばらくは声もなく、その場に立ちつくしていました。

ふと思いついて尋ねました。

「ショル兄妹が、二人が撤いたビラは、たしか六号でしたね。男女学生諸君、いざ立ちあがれと。

このホールのどこいらへんから、撤いたんでしょうか」

「最初は、そこの階段や手すりに数枚ずつ束ねて置き、ちょっと中断してから、また引返してきて、そして、ばら、あの最上階からばら撤いたとか…」

と、彼は吹き抜けの三、四階にあたる回廊を指さしました。

「あそこから、ですか」と、私は目を向けました。

「ええ、それで逮捕されたところが、ちょうどこの地点かな。その場所を偲(しの)んで、モニュメントが設置されたと聞いています」

「あのう、二人がビラを撤き終えたとたんに、授業終了のチャイムで、学生たちがどっと教室から出てきたんですよにね。

同じ瞬間に、二人を怪しいとにらんだ守衛はたった一人だけ。大勢の学友たちの中へ紛れこめば、何とかなったのでは…」

「学友たちは何をしていたか、なぜ二人を守れなかったか、ということで卞か」

「ええ、結果があまりにも残酷だから、ついつい考えてしまう」

「フーん、そりゃ、難問ですね」

彼は少し首を傾げて、思案気な表情になりました。

「今という常識からは、容易に判断できないんじゃないですか。

だって、常識の通じる時代じゃなかったんですよ。

彼らはビラを撤いただけで、すぐ死刑になったんですからね。

もしもその一味とでも思われたら、どうなることか。

「白バラ」ビラを手にしただけでも、ひどい目に遭うはずだし、運命が一変するのは目に見えています」

それはそうかもしれない。いや、その通りだろうと思います。

しかし、そんな状況にもかかわらず、いざ立ちあがれのメッセージを送った兄妹と、その兄妹の大ピンチに、見て見ぬふりで目をつぶった者だちと…。

それをどう考えたらよいのか。

この話題をさらに深めたかったのは、

「あなただったら、どうしますか?」と、逆に聞かれそうな気がして、思わずたじろいだからでした。

ただ、いえることは一つ。二人の逮捕を見送った学友たちも、決して傍観者であったはずはなく、それぞれがなんらかの心の傷を引きずっていったのではないのか、と思うのです。

少し甘いかもしれないけれど、そうとでも考えないことには浮かばれません。

7 ショル兄妹のアパートへ top

昨日は旅の疲れもなんのその、ショル兄妹を偲ぶ第一の現場を、確かめることができました。

記憶の印画紙に、しっかりと焼きつけたつもり。

今日はその二で、かって兄妹が最後に住んでいたというアパートの探訪です。

アドレスは先に調べてあって、手紙で彼に伝えてあります。フランツ・ヨーゼフ通り一三番地で、大学からわりと近距離だそうです。

今日も、昨日に続くすがすがしい快晴で、ミュンヘンの町並は輝いています。

陽光が屋根や窓ガラスにきらきらとはねかえり、石畳の歩道にもきらめいています。

八月の終りはこちらではもう秋の気配で、昼頃になったら一汗かくかもしれないけれど、朝のうちはとてもさわやかです。

私たちは、ハンスとゾフィーが、毎日のように踏んでいったであろう歩道を歩きました。

「おかしいなあ。前に一度通って、あ、ここだなと思ったんですが…」

|

|

区画の整然とした同じような通りの角地で、彼の長いコンパスはちょっと停帯したものの、まもなく、その足の行く先が決まりました。

「あ、そこです、ほら、そこそこ!」

フランツ・ヨーゼフ通りに面した建物は、一見してビジネス街で、所帯じみた生活臭がありません。

多少それらしいものといえば、白ペンキの縁取りのある窓の下、一台の古びた自転車が大げさなチェーンにつながれて、ぽつんとあるくらいなもの。

「ほら、そこに表示が、記念板のモニュメントが…」

彼の指さすところに、目を上げると、二階ほどの高さのトタン塀の壁に、黒ずんだ長方形の銅板が無造作に掲げられていました。

「ああ、これね…」

と口にしたものの、私は次の言葉につかえました。

大学内の群像群も地味な感じでしたが、それでも歴史的な悲劇を継承して重厚な趣(おもむき)があったのに比べ、こちらはいかにもおざなりで、しかも鳥の糞の垂流(たれなが)しのまま、惨(さん)たるものです。

「こりゃ、ちょっと見苦しいですねえ、これは」

とK青年がいうのに、私も同感でうなずきました。

たぶん野鳩でしょうが、銅板の上はさぞ居心地がよいのだろうけれど、大量の糞がずらずらと下部にまで付着しているのは、記念板が長期間に放置されたままだということ。かえりみる人がいないのを物語っているわけですが、碑文はどんな内容なのか。 「よく読めませんので、必ずしも正確でないかもしれませんが。

ええと…」 |

ハンス、ゾフィーが往んでいたアパートを示す記念板

|

白バラの名のもとに、

第三帝国に対して、勇気ある抵抗を行った

ゾフィーとハンス・ショルは、

一九四二年六月から、

一九四三年二月二二日に処刑されるまで、

この裏手の建物に住んでいた。 |

第三帝国とはナチス・ドイツのことで、第一帝国はローマ帝国、第二はビスマルクの時代の強いドイツで、それに続くヒトラーのナチスは一千年は続くと豪語されていたものの、たった一二年でついえ去りました。

そのナチスに抗したショル兄妹が、一九四二年六月からここに住んだという記述は腑(ふ)に落ちず、はてなと思いました。

でも、住居跡ほ間違いないのです。

「この裏手にね。すると、奥があるんじゃないですか」

「ええ、行ってみましょう」

彼は臆することを知らず、記念板下の横の扉をぐいと押して、足を踏み入れました。

8 ここはもう一押しと top

扉の先は通路になっていて、その先にうっそうと樹木の茂る中庭がありました。

通りからほんの一歩入っただけなのに、緑が目にしみて、吸う空気も少し違ったようにも思えました。

中庭の右手に、クリーム色の壁の古びた洋館がある。

どっしりと落着いたたたずまいで、緑色に縁取りされた玄関のひさしと同色のドアは、古風なカンテラを添えて、いかにもドイツのアパートメントらしく、堅実でありながらも調和がとれています。

ドアの右上に、大きく13のナンバーが出ています。この建物が目的の番地かと話合っていると、その声を聞きつけてか、玄関ドアが開いて、うさん臭そうに女の顔が覗きました。管理人でしょうか。K青年が、愛想のいい歯並を見せて、何かやりとりをした後でいうことには、

「写真など発表されて、どかどか見物人がきたら困るんだそうですよ。ショル兄妹が住んでいた家にはちがいないが、なかの二部屋だけで、それもすっかり模様変えしてしまったから、というんですね」

「そう…」

私は、ちょっと寂しくなり、気持が滅入ってきました。

「せめて、記念室くらい残してくれても悪くはないのにな。ほとんど来る人はいない、ってことか…」

「ぼくも、ここには初めてですが、いやァ、驚きましたね」

「でも、はるばると来たんだから、せめて玄門先にでも入れてもらって、写真の一枚も撮らせてもらえないかな」

ここはもう一押しです。チャンスは二度とないのです。

私はふと思いついて、バックから小さな卓上電卓を取出して、彼女にプレゼントすることにしました。

取材のお礼に用意してきたのですが、それが効を奏してか、女は少し頬をゆるめて、室内は他人の住居だから困るが、玄関ホールから階段を撮るくらいなら…といいます。

はるばる日本から来たというのに、同情してくれたのか、一枚か二枚の写真で日本から見物人が押しかけてくるはずもないとでも思ったのか、プレゼントを手に立ち去りました。

9 思い出すラブシーン top

ほっと一息ついて、室内へ。

白壁と、窓にかかったレースの力−テンがよく調和して、病室みたいな清潔さです。

といっても、ごく庶民的なアパートで、玄関フロアも狭く、つましいもの。

しかし、階段は木目(もくめ)で、手すりなど骨董品のような光沢があって、人面味があります。

靴底のゴツゴツと響く音は、昔から誰もが同じ個所を踏みしめていたらしく、木目の減り具合にも目がいきます。

「朝に夕にと、ハンスとゾフイーは、この階段を登り下りしたということか…」

私は、踊り場に少したたずみました。

ふっと、東京で観てきたばかりの映画「白バラは死なず」の一シーンが、思い出されました。

それは下宿先の一室で、ゾフィーを抱きしめているのは、軍人のフリッツです。フリッツがはやる心で燃えているのに対し、ゾフィーはとこか醒めてその気になれない感じ。実家の父親がヒトラーの独裁を口にしたことで逮捕されたのが、彼女の心に疼(うず)いているという設定です。

フリッツがそれを「失言だ」となじると、ゾフィーは「本当のことをいったまでよ」と切返し、そこから二人の関係は、急にとげとげしくなっていきます。

次いでフリッツが、「ナチスと闘うなんて損だよ。我慢しなきゃ」といえば、

「あなたはヒトラーの手先になったのね。卑怯(ひきょう)だわ。民衆を撃つのね」

と、損得論で傷ついたゾフィーはいきりたつ。 |

|

「まだ撃ったことはないぞ」

「でも、部下には撃だせるわ」

たがいに愛してはいても、心は平行線のままで、いや、愛すればこそ内面の葛藤は深まるばかり。

アパートの一室から、恋人たちを引裂く不条理な戦争の本質にまで迫った、忘れられぬシーンでした。

もちろん映画ですから、事実とはいえないけれど、おたがいに二十代そこそこなら、このアパートの一室でそんなこともなかったとはいえず、私はいつになく気持が高ぶり、かすかな胸のときめきを感じないではいられません。

「しかし、先生、なんだか妙な気持ちになりますね」

と、現代っ子のK青年も、やはりそれなりに思いが及んだようです。

「ここまでくると、今にもそのへんのドアが開いて、ゾフィーがひょいと顔でも出しそうな…」

「ハンスじゃないの?」

「いえ、そりゃ、やっぱりゾフィーですよ!」

と意気込んでいうのに、思わず笑ってしまいました。

アパートは、階段の壁に何枚かの風景画が飾られ、日中のせいか人気はなく、ひっそりとしています。

階段を登りつめた二階の奥のドアが、ふときしんだ音を立てたような気がしたものの、そう思えただけのことでした。

top

****************************************

|