|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

第三章 民主化の進展と行き詰り

1 「ルーズベルト連合」の形成 top

1.1 新しい政治技術

ニューディールは経済政策の全般にわたり新しい局面を開いたが、それを推進するにさいし、政治技術の点でも、ルーズベルトにより多くの注目すべき開拓がなされた。

まず、ルーズベルトは大衆操作の面で画期的ともいえるすぐれた手腕を示した。

当時すでにアメリカではラジオの普及率がきわめて高かったか、彼はそれをとおして国民に直接語りかける方式を大々的に採用し、「炉辺(ろばた)談話(fire side

chat)」とか「腹をわっての相談(hart to hart talk)」と名づけて、さかんにラジオ放送により政策説明を行なった。

第一期選挙当時からすでに、「フーバーは放送するたびに味方を失い、ルーズベルトは放送するごとに敵を味方に変える」と言われていたが、実際にテノールに近い彼の声は声量豊かで、まる味があり、格調高い話し方とあいまって、国民をひきつけるのに十分であった。

また、新聞経営者の多くはルーズベルトに好意的ではなかったが、ルーズベルトは記者連とはきわめて親密な協力関係を保っていた。

彼は合計一〇〇〇回近い記者会見をしたといわれているが、毎週二回彼らと膝を交えて語り合い、つねに問題点をくわしく説明し、紙面をとおして国民の政府に対する理解が深まるように努めた。

これも以前にはあまりみられないことであった。

そしてルーズベルトは現代のマス・メディアを世論操作に最大限に活用した最初の大衆政治家の一人となったのである。

議会に対しても、ルーズベルトはかつてないほどに強力な指導力を発揮した。

彼は政策上の大幅な自由裁量権を行政機関に与えるように要求したばかりでなく、政策立案の多くを政府内で行ない、議会はそれらを票決する単なる投票機械といった様相を呈したことさえあった。 |

ラジオを通じて国民に呼びかけるルーズペルト

――炉辺談話――

|

しかも深刻な社会危機のもとにあって、議会は法案審議にさいし、受け身の立場にたたされていた。

ルーズベルトは政策の要請にあたり、たえず「非常時」「緊急」「最大必要事」といった言葉を用いて危機感を高め、折をみてラジオ放送をとおし国民にも直接呼びかけて、議会に世論の圧力がかかるような方策をとった。

彼は大統領就任以来、教書や演説の中で少なくとも九二回も非常時の存在を宣言したとさえいわれたほどであった。

国家的危機も、彼には行政府の権限を拡大する政治上の武器の一つになっていたのである。

政府の経済的機能が拡大した結果、当然のことながら行政機関もつぎつぎに新設され、アメリカ国民は、NRA、AAA、PWA、NLRB、WPA等々、数えあげればきりがないほど多くの耳なれないアルファベット名の機関のもとで生活することになった。

これは一面でニューディールの無計画性を端的に示していたが、他方必要に応じて積極的に対策を講じるルーズベルトの柔軟性をあらわす印(しるし)でもあった。

また彼は多数の学識経験者や青年を起用して、これらの政策活動にあたらせた。

こうした人材の組織化はすでに「ブレイン・トラスト(Brain Trust)」を設けたときにもあらわれていたが、行政府の権限が拡大されるにつれ、いっそう進展をみた。

これまでは実業界で成功することを夢見ていた有能な若者たちがワシントンに殺到するようになり、彼らの多くは膨張しつづける政府機関の中に吸収されていった。

こうしてニューディールをとおしてアメリカの政治社会は一変し、現代的な行政国家とともに新しいエリート層が生まれた。 |

ホワイトハウス内のルーズベルト(1935年)

|

大統領のまわりだけでも、秘書官や補佐官など数百人にのぼる行政事務機構ができたが、こうした巨大な官僚組織を動かすには新しい手腕が必要とされた。

そしてルーズベルトは慣習にこだわらずにそれを操作する技術を有していた。

彼は形式的な繁雑さを嫌い、こみいった書類に対してはつねに「それを一ページに煮つめたまえ」と要求した。

電話の活用、手紙の整理、面接の応対にいたるまで、彼には新しい行政機構にふさわしい一種の合理主義が働いていた。

また、ルーズベルトはしばしば相反する考え方の持ち主を同じ行政部門の中に組み合わせて使ったが、これは政策方針を動揺させるおそれがあったものの、それだけ政策の潜在的可能性を広めたともいえる。

そして互いに矛盾しあうようなもろもろの立場から長所をひきだし、それらを巧みに結びつける技倆は、ルーズベルトならではのものであった。

だがなによりもましてアメリカの政治に重要な転換をもたらしたのは、一九三六年の選挙戦にみられたように「ルーズベルト連合」とも呼ぶべき新しい社会勢力がうまれたことであった。

1.2 一九三六年の選挙戦 top

第二の「百日間」の諸立法で「中央よりやや左」の道を歩み始めたルーズベルトは、広汎な大衆層の支持をいっそう強固にするために、一九三六年保守勢力に対しまっこうから挑戦するような姿勢をとった。

この年の年頭教書で、彼は富と権力にしがみつこうとしている「経済的貴族を打倒せよ」とか、「反動勢力は今や民衆の自由を抑圧しようと暴力団を組織している」などと、激しい語調で保守派を非難し、ある議員は「これが教書か? まるで選挙演説だ」と批判したほどであった。

これはもとより実業界を激昂させたか、ルーズベルトには彼らを憤慨させることも予定の行動に入っていた。

彼は全国の大衆がこの演説を聞いているのを計算にいれており、実業界の反感が彼に政治的に有利に作用することを見通していたのである。

そして実際に大統領の急進的な言葉は国民の多くを感激させ、その心を強くとらえた。

彼らの目には、今やルーズベルトは自ら先頭にたって強力な経済支配層に立ち向かう雄々しい大衆の指導者のように映ったのである。

一九三六年は大統領選挙の年(ルーズベルト二期目)であった。保守派に対し大胆な挑戦がなされたのも、そこに大きな原因があった。

ルーズベルトにとり、選挙運動は早くも始まっていたのである。

大統領候補を指名する民主党大会でも、彼に代わりうるような者はいなかった。

もとより保守派の反対はあったが、ニューディールの実績はそれをおしつぶすのに十分な力があった。

そして指名受諾演説において、ルーズベルトは「経済的王党派」を攻撃する姿勢を一段と強めた。

ニューディールの改革政策により、このときまでにロングやタウンゼントらの過激なルーズベルト批判勢力はほとんど姿を消していた。

したがって彼の主な競争相手は共和党であった。共和党はカンザス州知事アルフレッド・ランドンを大統領候補に指名し、アメリカ自由連盟など保守的な反ニューディール勢力を結集して、ルーズベルトに対決する態勢を整えた。

ニューディール政策の是否(ぜひ)が選挙戦の争点になることは明らかであった。 |

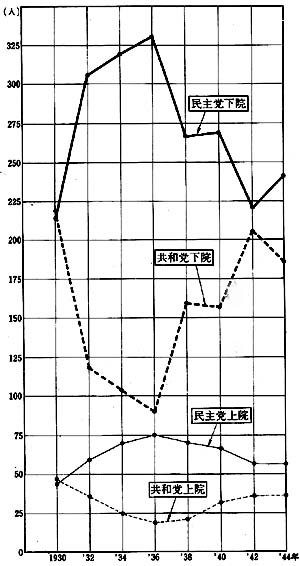

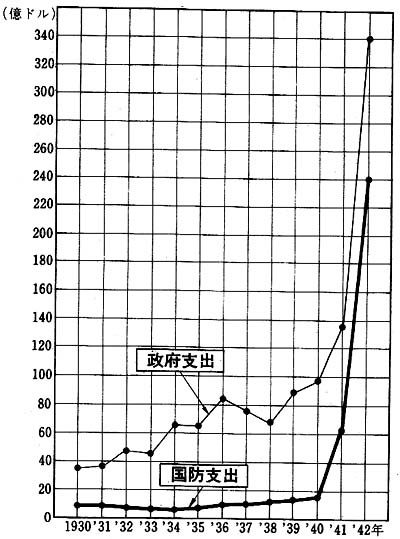

連邦議会における民主・共和両党の勢力

1936年には圧倒的な民主党の優位になっている

|

だか共和党も国民の支持を得るには全面的なニューディール批判の立場にはたてず、その政策綱領も実際には赤字財政に対する反対など若干の点を除き、ニューディールの内容をかなり受け入れていた。

このことは逆に共和党の独自性をうすめ、不利に働きかねなかった。

こうしたニューディールの強昧とルーズペルトのすばらしい大衆的人気にもかかわらず、選挙の見通しは必ずしも楽観をゆるさなかった。

とくに保守派に牛耳られている新聞界は、多くがランドン支持の論陣をはり、彼を有利とみる選挙予測さえあらわれるありさまであった。

このような状況の中で、ルーズベルトは慎重かつ効果的に勢力伸長の布石を行なっていった。

まず彼は、北部の大都市の大衆を基盤とする新しい政治連合をつくりあげていった。

ルーズベルト自身は貴族的な背景をもつパターナリスティック(paternalistic=強者の弱者の導き)な性格の持ち主であったが、ニューディールの中には、ロバート・ワグナーのような下層階級の間にしっかり根をおろした者が多数入っており、こうした連中がアメリカの進歩派の新しい中心になろうとしていた。

そしてニューディールの種々の福祉政策で、大衆は自ら受益層になった、あるいは政府に保護されているといった意識をもち、ルーズベルトの政策に満足感を覚えるようになっていた。

それに加えて、ルーズベルトが広い包容力を示して、カトリック教徒や比較的新しいあるいは少数の移民者層からも積極的に人材を起用したことも、これらの集団の多い都会部を支持勢力に確保するのに有利に作用した。

これまで圧倒的に共和党支持であったニグロを民主党にひきつけるうえに、ニューディールはやはり一つの大きな転換点となった。

第一次世界大戦ごろより、ニグロの北部への移住が急速に進み、北部の都会に多くのニグロの居住地がうまれたが、政治的に重要な意味をもったのは、公民権を奪われている南部のニグロよりこうした北部のニグロであった。

ルーズベルト自身は人種差別問題に十分な理解力をもっていたとはいえず、決してニグロの地位の向上に積極的に取組もうとはしなかった。

彼はリンチ禁止法案を支持したものの、南部民主党議員を敵にまわすのをおそれて、他の立法のようにそれを強引に成立させようとしなかったし、大統領在任中、ただ一つの公民権法も制定されなかった。

その意味で、ニグロの解放はニューディールの「民主化」から大きくおとされていたといえる。

だがルーズベルトは政府機関内でニグロを従来より高い地位に任命し、政府の救済金支給の場合も、彼らに対し差別や割当制がとられなかった。 |

黒人指導者と握手するルーズベルト(アラバマ州タスキーギにて)

|

また、ルーズベルト夫人は積極的にニグロに接近する姿勢を示し、かつて全国有色人種向上連盟(NAACP)の会長をやったこともあるハロルド・イッキーズ内務長官は、内務省におけるニグロの雇用を重視し、スラム一掃計画で彼らの新住宅入居割当をふやすなど、その生活条件の改善に努めた。

投票日の一週間前には、ルーズベルト自ら慣例を破って、ワシントンにあるニグロだけのハワード大学の化学館落成式に臨席し、人種差別の排除を叫んだりした。

このような政府の救済活動と非差別的扱いは、ニグロの共感を呼び、公民権の点ではほとんどなにも改善がなされなかったにもかかわらず、彼らをルーズベルト支持勢力の中にしっかりと組み入れたのであった。

それにもましてルーズベルト勢力の社会的基盤を強力にしたのは、組織労働の活動であった。

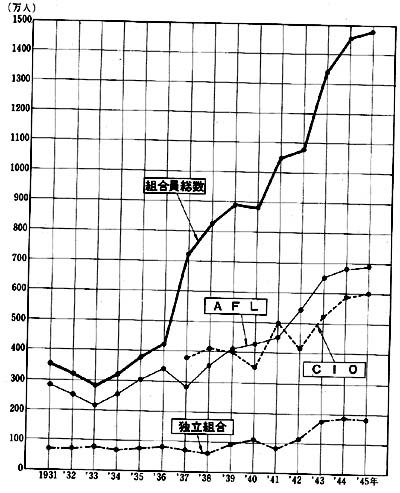

ワグナー法のもとに政府の確固とした支援を受けた労働組合は一段と力強く組織活動を展開し、その中からアメリカ労働総同盟(AFL)に加え、新たにジョン・ルイスを指導者とする産業別組合委員会(CIO)の活動も始まった。

彼らにとり、ルーズベルトはまさに労働者の権利と利益を守って先頭にたった闘士のように映り、とくにルイスはCIOの組織をルーズベルト支持に動員し、選挙資金に七七万ドルもの巨額の寄付を行なった。

これは民主党の財政的基礎に歴史的な転換をもたらすものとさえいえた。

さらにCIO指導者は社会党系組合指導者をもひきいれて、ルーズベルトの再選に協力する労働者非党派同盟を組織し、活発に選挙運動を行なった。

この同盟はイギリス労働党のような労働者政党の誕生を意味するものではなかったが、いずれにせよ政治活動を避けるアメリカ労働運動の伝統から大きく離れ、労働者票をルーズベルトに動員するうえに重要な役割を果たした。

そしてこれら広汎な諸勢力を含む「ルーズベルト連合」の形成をとおして、民主党は勤労大衆層を基盤とする政党へと発展をとげていったのである。

こうした大衆の支持に自信を深めたルーズベルトは、選挙運動のクライマックスにあたるニューヨーク市での演説で、

「金権勢力は私に対する憎悪で一致している。そして私は彼らの憎しみを歓迎する」

と集まった群衆に語りかけ、さらに

「治政第一期では、これらの勢力に政府が好敵手であると思わせたかった。

第二期では、彼らに政府こそが自分たちの主人であるといわせるようにしたい」

と叫んだ。会場はこの言葉にわきかえり、興奮につつまれた。

あたかもこの演説会場が国全体の選挙の縮図でもあるかのように、投票の結果はルーズベルトの大勝に終わった。 |

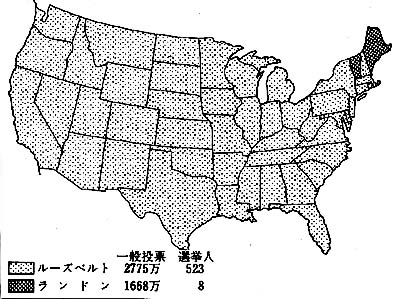

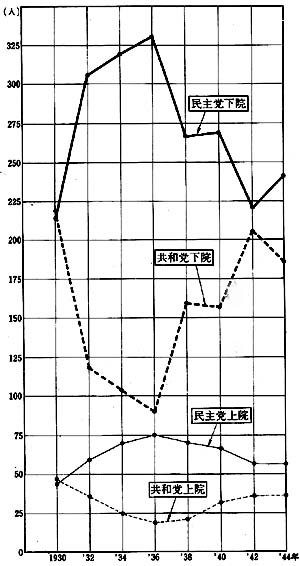

1936年の大統領選挙戦の結果――ルーズベルト一期目

|

彼は一般投票で二七七五万票(六一パーセント)を獲得し、選挙人得票では五二三対八と、ランドンを大きく引き離したのである。また議会でも民主党の優位は一段と強まった。

社会党や共産党、さらには右翼的傾向の連合党からも大統領選挙に候補者がたったが、いずれもその無力さを示しただけであった。

今やアメリカ国民がニューディールの方策を支持し、それに希望を託していることは明らかであった。

1.3 労働運動の進展 top

ルーズベルトの再選に一役かった組織労働は、ニューディールの「民主化」を、推進する中心の存在となった。

AFL(アメリカ労働総同盟)は、恐慌の克服には購買力の増強が必要であり、それには労働組合の強化が先決であるとの信念にもとづいて、NRA体制のもとで積極的に組織活動に従事してきたが、以前からの熟練労働者を中心とする職能別組合主義から脱け出すことができず、そのため鉄鋼、自動車など重要産業部門の組織化に十分とりくめないことがしだいに明らかとなった。

組合運動の発展には未熟練労働者を産業別組合に組織する方式か必要であると認めたルイスやシドニー・ヒルマッ等は、AFLの保守的な政策にあきたらず、一九三五年にはAFL内にCIO(産業別組合委員会)を結成し、独自の組合運動にのりだした。

ここにアメリカの労働運動は二大組織の競争が展開されることになったが、とくにCIOの活動はめざましく、従来のAFLの壁を破る大胆な行動にでた。

一九三六年六月、ルイスは組織労働者の最大の敵と目された鉄鋼産業のU・S・スティールに大攻撃をかけることをきめ、年末には大自動車会社ゼネラル・モーターズで大ストライキがおこった。

しかもここで画期的ともいえる「坐りこみ」戦術が採用され、これは効果的な闘争手段となり、またたくまに各地に広まった。

そして一九三七年二月にはゼネラル・モーターズが屈服し、ついでU・S・スティールも戦わずして降伏した。

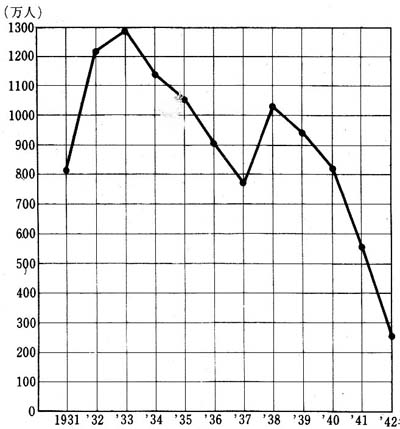

これらの牙城を切りくずしたCIOは破竹の勢いで、自動車や鉄鋼産業はもとより、ゴム、電機その他の基幹産業において労働者の組織化を進めた。 |

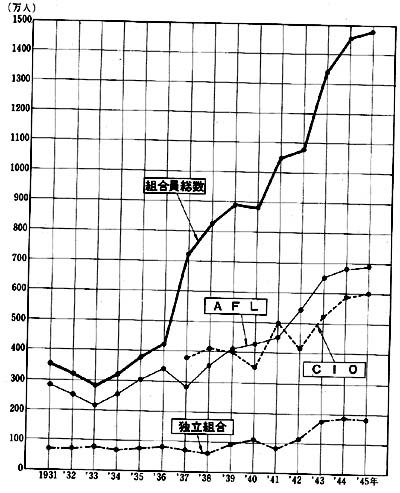

労働組合の発達――AFL(アメリカ労働総同盟)と

CIO(産業別組合委員会)が競い合って発展していった

|

その結果、CIOは産業別組合会議と名を改め、AFLから正式に独立した一九三八年に、AFLの一〇二組合三六〇万組合員に対し、四二組合四〇〇万加盟者を擁する大組織へと成長していた。

こうして組織労働は一大政治勢力になるとともに、資本側との団体交渉をとおして産業界の民主化を進める原動力ともなった。

だが激しい闘争と新しい組織形態や活動の進展にもかかわらず、アメリカの労働運動が根本において従来の階級協調と経済闘争を重視するいわば保守的な立場から離れようとしなかったことは注目する必要があろう。

組織労働は社会主義建設のビジョンを示さなかったし、独自の政党結成の方向にも動かなかった。

そして激しい組合闘争も、むしろこうした組織労働の保守性を見ぬけない反動勢力側の頑固な抵抗によって余儀なくされたのであり、団体交渉が制度化され、軌道にのるや、労使双方の関係はふたたび本来の協調関係に立ちもどったのであった。

こうしてニューディール期の労働運動の高揚は、実際には、左翼勢力をおさえてルーズベルトの地歩を固め、体制の変革なしに資本主義の経済構造を安定させるように機能したのである。

2 保守勢力との抗争 top

2.1 『最高裁を改組せよ』

一九三七年一月、ルーズベルト政権は第二期に入った。

その冒頭の就任演説で、ルーズベルトは

「国民の三分の一がいぜんとして不十分な住居、不十分な衣服、不十分な栄養状態にある」

と指摘し、いっそう急進的な改革にのりだすかのような期待を国民に抱かせた。

ところが彼が最初にとった行動は国中に強烈な衝撃を与えた。

大統領は新たな社会立法ではなく、最高裁判所の改革を要求したのである。

最高裁がわずかの差ではあるが保守派に支配されがちな状態にあることは、進歩派にとり頭痛のたねになっていた。

一九三五年には初期ニューディールの支柱となっていたNIRAに違憲判決を下し、翌年はじめにはもう一つの柱であったAAAにも同様の判決をした。

さらに瀝青炭資源保存法やニューヨーク州最低賃金法も同じ運命をたどった。

最高裁のこうした態度には、保守派さえ驚く場合があった。

もしも司法部がその頑迷な立場を改めないならば、ワグナー法や社会保障法など第二期ニューディールの諸立法も抹殺されてしまうおそれがあり、最低労働条件を規定する法律の制定も不可能に近かった。

したがってルーズベルトが最高裁こそ保守勢力の砦となっており、進歩的な社会改革にとり最大の障害であると考えたとしても当然であった。

だが三権分立のたてまえ上、行政府が司法部に圧力をかけ、その政策に同調するよう強制することはもとより不可能であった。

そこで現実的な感覚をもつルーズベルトは一つの案を手にした。

それは最高裁判事の定員を増加させ、新たに生じた席にニューディールの支持者を送りこむことであった。

こうして最高裁改組法案が議会に提出された。大統領は最高裁の人員不足ないし老齢による非能率をその理由にあげ、最高裁の増員が政治的配慮とは関係のないことを強調したが、だれの目にも、法案が最高裁の保守性の克服を目的としていることは明らかであった。

だがある意味で当然と思われるこの政策要求は、ルーズペルトの予期に反し、保守勢力を結集させたばかりでなく、進歩派をも混乱におとしいれた。

また、政策の立案にあたり、ルーズペルトは彼らしからぬ政治的失策を犯していた。

つまり彼は選挙運動期間中、この問題にまったくふれなかったし、法案提出のさいにも議会指導者と打ち合わせをしなかった。

閣僚の中でも、この法案について知っていたのは検事総長ただ一人というありさまであった。

こうした大統領の独断的なやり方は法案の真意についてよけいに疑惑を抱かせ、保守派に絶好の攻撃材料を提供した。

今や彼らは行政府への権力集中の危険を指摘し、国民にむかって自分たちこそアメリカ民主主義の擁護者であり、最高裁を政略の道具にするような企図をつぶさなければならないと叫ぶことができた。

こうした状況のもとでは、最高裁改革はほとんど実現の見込みがたたなかった。

自己の政治力を過信したルーズベルトは、はじめて重大な敗北を喫するかにみえた。

しかしここで、ルーズベルトはもとより保守派も予期しなかったような事態があらわれた。改組問題が論議されている最中に、最高裁判所が先に違憲判決を下したニューヨーク州最低賃金法と類似したワシントン最低賃金法に合憲判決を下し、ついでワグナー法にも同様の態度をとった。

さらに保守派の一判事が引退を表明したため、ルーズベルトは進歩派の判事を任命する機会を得、社会保障法も合憲とされたのである。

最高裁は自らニューディール支持に方向を転じたのであった。

ここに改組法案の必要性そのものが消滅してしまい、この問題は立ち消えになった。

ルーズベルトは自ら戦闘には負けたが戦争には勝ったと主張したように、改革の実現には失敗したが、本来の目的は達成したのであった。

しかもこのあと二年半のうちに、彼は九人の最高裁判事のうち五人を任命し、最高裁を文字どおり「ルーズベルト法廷」と呼ばれるようなものにしたのである。

2.2 ニューディールの退潮 top

選挙運動や就任演説で急進的な見解を表明したルーズベルトは、最高裁改組問題でつまづき、事態が好転してからも、第二期ニューディールを上まわるような改革の動きはあらわれなかった。

農産物販売協定法や農業小作法が制定され、小自営農民層の復活を図る農業保障庁(FSA)が設置され、公正小売価格維持法や全国住宅法も成立をみた。

だが、これらはルーズベルトか叫んだ金権勢力の打倒の手段としてはあまりにも微力であった。

ニューディールの改革のエネルギーはあたかも第二の「百日間」で出つくしていたかのようにみえた。

しかしニューディールの退潮には、保守勢力の台頭も大きく影響していた。

彼らは最高裁問題で力をもりあげたが、一九三七年夏には民主党保守派上院議員のグループはルーズベルトと手をきり、ニューディールをおさえるために共和党と結束する姿勢を示した。

民主党の分裂は大統領にとり深刻な障害となった。

それは、彼の政治指導力をもってしても、これ以上急進的な改革は実現がきわめて困難なことを意味していた。

それでも一九三七年末の特別議会で、ルーズベルトは「七つのTVA」を含む諸種の改革案を提出したか、それらはやはり民主党保守派と共和党の反対によりほとんど流産に終わった。

アメリカ政界のより根本的な体質の変化がないかぎり、ニューディールの改革は限界にきているようにみえた。

ニューディール立法活動の最後の年ともいうべき一九三八年に、ルーズベルトが成立に導いた重要な法律といえば、農業調整法と公正労働基準法にすぎなかった。

前者は農業ブロックの圧力のもとに、土壊の保全、耕作割当、作物保険や融資などをとりきめ、いわばニューディール農業政策の総括ともいうべきものであった。

後者は多くの除外例を認めながらも、最低賃金と最長労働時間を定めた労働条件の改善を図る画期的な施策の一つといえた。

だが議会対策上のほとんどあらゆる武器を動員したにもかかわらず、政府はこれらを成立に導くだけで精いっぱいで、きわめて不十分な立法にとどまった。ここにもニューディールが息切れに近いことがあらわれていた。

反ルーズベルト勢力が強まったことは、政府諸機関を能率的に再編成しようとする再編成法案についてもみられた。

行政機構の改革は保守派の要望でもあったので、ルーズペルトは楽観視していたが、実際に審議か始まると、保守派は、最高裁改組の場合と同様、これは大統領に独裁的な権限を与え、民主主義を危険にするおそれがあると批判し、結局それを葬ってしまった。

さらにマーチン・ダイスを委員長とする下院非米活動調査委員会の創設により、保守化の傾向はいっそう拍車をかけられた。これは本来ファシズム分子の調査をするものと期待されていたのであったか、ダイス委員会は実際には左翼の糾弾にのりだし、反共を宣伝するための場となった。

そして極端な場合には、ニューディールさえ「赤」の戦略とみなされ、進歩派に対する中傷が行なわれたのであった。

2.3 党内改革の失敗 top

このような保守派のまきかえしに直面して、ルーズベルトはしだいに、ニューディールを支えるには、彼の政治力を行使して民主党内の保守勢力を弱めなければならないと考えるようになった。

そして上下両院議員の民主党予選会が各地で開かれるにおよび、ついに反ニューディール派議員を追放する運動にのりだした。

彼は全国遊説にでて、保守派分子を候補者に指名しないよう党首として一般党員に警告し、さらにニューディール支持者を対立候補にたてて争わせた。

だがこの党内浄化運動は完全な失敗に終わった。わずかの例外を除き、ルーズベルトが支援した進歩派の連中は敗退し、保守派議員は再選された。

これはアメリカの政党組織が地方分権的性格をもち、大統領の地方政治への干渉が反発をかいやすいこと、予備選挙が一般国民ではなく民主党員にかぎられていること、そして彼らがその地方の有力者に根強い忠誠心を抱いていることなど、種々の原因があったか、ともかくルーズベルトは政治的に困難な立場にたたされた。

国民の間で彼の人気はいぜんとして高く、「ルーズベルト連合」も確固とした社会的基盤を保っていたが、議会に対する彼の指導力は弱まり、以前はそれを自由に操った神通力もしだいに効き目がうすれていくようにみえたのである。

3 臨戦体制への移行 top

3.1 「恐慌の中の恐慌」

以上のような政治的困難に加えて、ルーズベルトは第二期に経済的にも苦しい事態に直面した。

ニューディール諸政策にもかかわらず、一九三七年夏に景気がふたたび急速に後退し、アメリカ経済はいわば「恐慌の中の恐慌」ともいうべき状態に陥ったのである。

一九三五年以来、ルーズベルトは経済活動に刺激を与えるために、財政支出を大幅に拡張してきた。

そのせいもあって、一九三六年から翌年にかけて景気はめざましい上昇をみ、一九三七年春にはついに生産高が一九二九年の水準をこえた。

だがこの年前半の「繁栄」はきわめて不安定な基礎にたっていた。

失業者はいぜんとして八〇〇万近く存在し、建設業は足ぶみを続けており、財界はまだ新投資に着手する自信に欠けていた。

景気の上昇は主として政府の赤字支出に支えられたインフレ的性格の強いものにすぎなかった。

しかし、政府にはまだ確固とした財政政策の理論体系がなく、せいぜい景気の変動にあわせ、それを補う形で支出を行なうといった補整支出の考え方が出始めていただけであった。

そこで景気の回復に歩調をあわせて、公共事業などの政府支出を大幅に削減し、予算を均衡にする措置がとられたのである。

だか一九三七年八月、景気は突然下落した。経済活動の崩壊する速度は二九年の大暴落のときよりももっと激しかった。

わずか三ヵ月の間に、鉄鋼産業の操業率は八〇パーセントから一九パーセットに下がり、株式市場でも平均株価は一九〇から一一五に転落し、二〇〇万人が職場から放り出された。

ここに一九三五年以来の経済回復の成果はいっきょに消滅したのであった。

この急激な景気後退は政府内に重大な政策論争をひきおこした。

保守的なヘンリー・モーゲンソー財務長官は、財界が投資をしぶっているところに不況の最大の原因があり、大規模な連邦支出は租税負担を大きくするので投資の振興にはマイナスだと主張した。

これに対し、ハリー・ホプキンスやマリナー・エックレスら進歩派は、政府支出の削減か景気後退の要因であり、さらに産業独占体の硬直した管理価格か復興を妨げていると論じた。

彼らには財政支出の大幅な拡張と反トラスト政策の強化こそが必要であると思われた。

とくにエックレスはケインズ的な理論をふりかざして、財政支出が景気調整策の効果的な武器になりうることを示唆した。

ルーズベルトは経済活動のメカニズムや理論を理解せず、この論争の部外者であったか、はじめは積極的な行動をとらず、保守派に近い立場にたっているようにみえた。

だか恐慌か長びくにつれ、新たな施策に着手する必要に迫られた。

これまでもろもろの経済政策を手がけてきたあとだけに、彼の掌中にある手段はわずかであった。

それは進歩派の主張にしたがって、大規模な政府支出政策を展開し、独占的企業の活動を規制することであった。

3.2 独占対策の再検討 top

しかしルーズベルトは以前から言葉のうえでは金権勢力に対しはなばなしい攻撃を行なってきたものの、実際の反独占政策の実施となると、きわめて慎重であった。

彼の独占批判は大衆を昧方にひきいれるための政治的意図のこいもので、政策上の裏づけに乏しかった。

二〇世紀初めの革新主義者と同様に、彼も独占体の解体は不可能に近く、それを強行すれば、アメリカ経済全休を混乱に陥れ、破綻させるおそれがあることは十分承知していた。

ニューディールがアメリカ資本主義の変革ではなく、その救済に最大の目的があった以上、独占批判の姿勢が中味のないものであったとしても当然といえた。

したがってあらためて反トラスト政策の実施が考慮されるようになっても、ルーズベルトは経済規制策そのものの立案作成ではなく、まず独占的企業の活動の実態をさぐり、経済回復をにぶらせる原因となっている要素をみきわめることに重点をおいた。

もしもこの弊害となっている点が明らかにされたら、独占体を軸とする経済発展を阻害することなしに、それを是正する対策をうちだすことができよう。

そこで一九三八年四月、ルーズベルトは経済力集中の実状を調査する機関の設立を議会に要請し、これにもとづいて臨時全国経済調査委員会(TNEC)が設けられた。

TNECの調査活動は質量ともに、アメリカ経済に関する研究としては他に類をみないほどの成果をあげた。 |

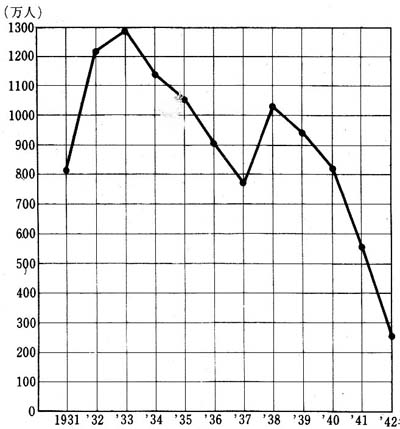

失業者の推移(政府統計による)

実際のアメリカは世界の兵器庫になることで、失業者は減っていった

|

調査はほぼ三年間にわたり、公聴会だけでも一八ヵ月つづいた。

そして三一巻の証言記録と経済学者による四二巻の研究報告がまとめられた。

だがこうした活動にもかかわらず、反トラスト政策の観点かもみると、TNECはほとんどなにも実らせなかった。

TNECはルーズベルトがもともと独占反対にふみきったことを意味したわけではなく、むしろトラスト対策にとりかかるのを延期させ、回避させる効果をもった。

またその調査は、必ずしも景気の回復と完全雇用を実現するには独占体をどうすべきかといった実践的な課題に正面からとりくんではいなかった。

しかもTNECの活動が終わったとき、アメリカ経済はすでに臨戦体制に入っており、独占攻撃どころか、むしろ反対に大企業化の促進が必要とされ、政府は積極的にそれを支援する施策をとったのであった。

ルーズベルトは他方で一九三八年サーモン・アーノルドを反独占政策の担当者に任命し、彼が積極的にトラスト規制に着手したため、TNECの設立とあいまって、国民には大統領がニューディールの末尾を飾るべく独占的企業への攻撃に本格的にとりかかったかのように思われた。

だがアーノルド自身、反トラスト法が独占の成長という経済の必然的な趨勢をおさえるのにどれほど無力かを承知しており、彼のトラスト規制も結局のところ不正取引行為の取り締りの域をあまり出ず、国民にルーズベルトが独占に批判的であるといった印象を与え、ニューディールに有利な政治的効果をあげただけで、現実の独占資本の発展を阻止することにはならなかった。

しかも戦時経済動員計画が始まるや、反トラスト政策はその障害になるとみなされ、独占資本を規制しようとするプログラムはほとんどが崩壊してしまった。

そして皮肉なことに、反独占と銘うったTNECとアーノルドの政策は、逆に反トラスト政策が実効性をもたぬことを最終的に確認したことになった。

実際これ以後独占問題は政治的争点としては影がうすくなり、むしろ大企業体制の長所や利点を重視する傾向が支配的になっていったのである。

3.3 財政支出と経済の軍事化の進展 top

景気後退に対する政策として、反トラスト政策より大きな期待をもたれ、また実際に成果を収めたのは、大幅な財政支出であった。

はじめは躊躇(ちゅうちょ)していたルーズベルトも、ついに財政支出論者の見解を受け入れて、一九三八年四月、議会にあてた不況対策特別教書の中で政府支出政策の恒久化を提案し、公共事業用の巨額の資金を含む大規模な貸付・支出計画の実施を要請した。

これに対し、議会は三七・五億ドルにのぽる支出法案を成立させ、PWA、WPAはじめ、FSA、NYA等の諸機関に資金が割り当てられた。

財政支出の増加とともに、景気は回復の兆(きざし)をみせ始め、アメリカ経済はともかく危機をのりこえた。

だが経済活動は上昇にむかっても、失業者はいぜんとして数百万人に達していた。

こうした状況のもとで、アメリカの成熟した経済においては好況時にも完全雇用の実現は不可能であり、それを克服するには、単なる景気変動に対する補整というよりは恒常的な巨額の赤字支出により有効需要をうみだす積極的な財政支出政策が必要であるとみなされるようになった。

問題はこのような巨額の政府支出を毎年吸収し、かつそれに雇用増加の効果をもたせうるような部門を見出すことであった。

アメリカ経済が資本主義に立脚している以上、民間企業と競争関係にたつ政府企業をおこすことはもとより不可能であり、またこれまでニューディールがとってきた社会政策の拡充も、経済成長と雇用の増加を進めるのに不十分なことはすでに明らかであった。

だがここに恒常的財政支出をこれらの経済的目的のために効果的に活用できる重要な部門があった。

それは軍需産業であった。

しかもちょうどこのころ、枢軸国側(日独伊)の侵略政策の進展により、国際情勢は悪化の一途をたどっていた。

ルーズベルトは早くも一九三八年一月に、国際的対立が深まり、列強が軍備拡張に狂奔しているとき、自国の防衛力を確実にするには軍備の大拡張が必要であると主張し、一〇億ドルにのぼる海軍の建造計画と陸軍の増強を提案した。議会はそれを受け入れ、ここにアメリカの軍備拡張策は本格的にスタートした。

もとよりルーズベルトはこの軍事支出をはじめから恐慌対策と直接結びつけていたわけではなく、あくまで国際政治上の配慮に力点をおいていた。

だが彼の意図がどうであれ、軍事支出はすぐに経済活動の刺激策と関連づけられ、しかもそのもっとも効果的な手段となった。ニューディールを推進した進歩派でさえ、その社会的実験の経済的失敗と軍備拡張との間のひそかな関係をみぬいていた。

鋭い政治的感覚をもつルーズベルトが、国防力の強化と景気の回復という二つの課題をいっきょに解決する軍事支出の意味あいを認識しないはずはなかった。そのうえ軍事支出には、社会政策の場合と異なり、保守派から反対を受けないですむという大きな利点もあった。

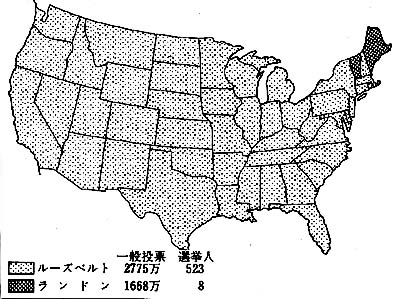

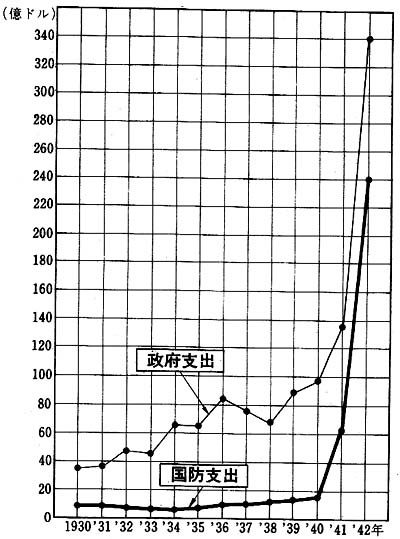

こうして政府支出が全般的に膨張する中で、とくに国防関係費は急激にふえ、それが予算に占める比率は上昇した。むしろ軍事支出が財政支出全体の増加の牽引力になったといえよう。

一九三九年冒頭に、大統領はふたたび国防強化の必要をいっそう強い語調で訴え、総額約九〇億ドルの予算のうち一四億ドルの国防費を要求した。

その後もこの傾向は一段と強まり、一九三七年に政府支出七七億ドル、うち国防支出九億ドル(一二%)であったのが、一九四〇年にはそれぞれ九一億ドルと一五億ドル(一七%)になり、翌年には一三三億ドルと六一億ドル(四六%)に達した。 |

政府支出と国防支出の推移

|

それとともに政府はしだいに臨戦体制を明確にしていった。

陸軍省は早くも一九三七年に産業界の臨戦体制をつくる産業動員計画を作成していたが、翌年九月には国防会議が設置され、一九三九年なかばには戦略上重要な原料物資を非常時に備えて貯蓄する作業まで開始された。

実業界も軍事支出を軸に活気を呈するようになり、第二次世界大戦の開戦後、経済動員のテンポがいっそう急速になる中で、一〇年あまりにわたる大恐慌からやっとぬけだせる見通しがはっきりとしてきた。

アメリカ経済は大戦の圧力のもとに、恒常的財政支出にもとづく軍事化の道を歩み始め、その過程ではじめて経済危機を最終的にのりきることになったのである。

こうしてアメリカの経済社会は大恐慌期をとおして大きな変貌をとげた。資本主義体制を救うために国家権力は経済活動に大幅に介入し、多くの分野でそれは制度化された。

そして政府の経済的機能は独占的企業を中核とする民間資本の存続のために欠くことのできない要素となった。

そこにできあがったものは、種々の改良を加えられた「修正資本主義」であり、民間経済部門と公共部門とが組み合わされた「二重経済」ないし「混合経済」と呼ばれるものであり、国家権力の梃子(てこ)いれによって大資本の安定と強化が図られた「国家独占資本主義」であった。

これは、あくまで資本主義を維持しながら経済の再建を図ろうとした以上、当然たどるべき道だったといえた。

そしてイデオロギーや変革の理論にこだわらず、プラグマティックな姿勢を保ったルーズベルトは、この過程で卓越した政治力を示したのである。

だがルーズベルトをアメリカ史上の偉大な改革者にしたのは、単に資本主義を救済したからではなく、積極的な施策をとおして多分野にわたり社会改革や民主化をなしとげたり、その先鞭をつけたからであった。

このことは、ニューディールの改革が政治的配慮がこく、現実の政策上の裏づけの弱いもので、また、独占資本主義の基盤を安定させる方策の一環にすぎないものであったにせよ、非常に大きな意味をもつことであった。

アメリカの大衆層は自ら「忘れられた人々」でなかったことを悟り、現行の社会体制から離反しなかったばかりでなく、改革政策をおし進める政党を支援する一つの有力な社会勢力となった。

そしてこれを背景に、アメリカの改革の伝統あるいはリベラリズムは息を吹き返し、自信をとりもどしたのである。

しかも社会福祉政策は恐慌期の一時的なものとして終わらずに制度化され、独占資本の力を補強する政策とともに、「ニューディール体制」の中に定着することになったのである。

しかし、一九四〇年までにニューディールの改革のエネルギーはほぼ燃焼しつくしており、ルーズベルトの国内危機を救う指導者としての役割も終わりに近づいていた。

そしてこれまでアメリカの大統領は二期で退陣することが慣例になっていたことを考えると、ルーズベルトが一九四一年に政権から離れたとしても自然のなりゆきだったといえよう。

だか歴史の動きは彼に身をひくことをゆるさなかった。一九三九年に勃発した第二次世界大戦により、ルーズベルトは国内危機についで国際危機の克服というより困難な課題に取組むように運命づけられていたのである。

そしてこの対外政策の分野でも、一九三〇年代および大戦期を通し、彼はすぐれた指導力を発揮したのであった。

top

**************************************** |