|

1 中立からの離脱 top

1.1 武器禁輸の撤廃

世界大戦が勃発したとき、アメリカがいずれの側を支持しているか、疑問の余地はなかった。

第一次世界大戦をはじめ帝国主義諸国間の戦争であると考えたウィルソンと異なり、ルーズベルトは最初からこの大戦を民主主義に対するファシズムの侵略であるとはっきりとらえ、したがって一九一四年のウィルソンとはちがい、アメリカ国民に中立の立場をとるように要求したりせず、実際にそうすべきではないと確信していた。

ギャラップ世論調査でも、国民の八四パーセントが連合国の勝利を望み、枢軸国側に支援を表明したのは、わずかに二パーセントにすぎなかった。

アメリカは開戦当初から、厳密な意味で中立ではなかった。そのため国民の多くは、好むと好まざるとにかかわらず、アメリカが連合国側に参戦することを余儀なくされるのではないかという宿命ににた不安感におそわれていたが、それだけに戦争にひきこまれる可能性を少しでもなくそうと神経質になった。

そしてここにルーズベルトの行動のむずかしさがあった。

ドイツのポーランド侵入の三週間後に、ルーズベルトは特別議会を召集し、中立法を改正して武器禁輸を廃止するように要請した。

孤立主義者の反対は予想以上に強かった。彼らの論理は簡単であった。

武器禁輸の撤廃はそれだけアメリカを戦争に近づけると警戒されたのである。

そこでルーズベルトも武器禁輸の廃止を、連合国への援助ではなく、アメリカの参戦回避という観点から強調した。

つまりアメリカの直接の武力介入を避けるためにこそ、西欧諸国を軍事的に支援する必要があると主張したのであった。

これは武器輸出がどういう結果をもたらすかという判断の問題に帰着することであったが、ルーズベルトの説明はともかく世論に対し説得力をもつ一つの論理をなしていた。

その結果、議会は一一月初め、新しい中立法で武器禁輸を撤廃し、ここに連合国はアメリカから必要な軍需品を購入できることになった。

アメリカは事実上中立の立場をすてたのである。

だが孤立主義者も武器輸出に「現金・自国船」方式の条件をつけ、アメリカ船の戦闘区域立ち入りを禁止するなど、紛争にまきこまれる危険を少なくするために、政府から譲歩をかちとった。

ルーズベルトは西半球の結束強化の面でも積極的な行動にでた。

リマ決議にもとづいて、一九三九年一〇月に米州諸国外相会議が開かれ、そこでカナダ国境以南の大陸周辺に幅五〇〇マイルから一〇〇〇マイルの水帯を設け、この海域内で交戦国が海軍作戦を行なわぬよう警告したパナマ宣言が採択された。

これは米州諸国側の一方的な宣言であり、国際法的に拘束力をもつものではなかったが、アメリカは軍事的配慮を含めた米州諸国の集団行動の実現にむかって第一歩をふみだしたのである。

だがヨーロッパの戦況はまもなくアメリカ人の間に従来の楽観的なムードをもたらした。

「八百長戦争」と呼ばれたように、ポーランドが征服された後、一九三九年末から翌年にかけて、ヨーロッパ大陸には平穏な状態が訪れ、英仏両国とドイツとの軍事的衝突はおこらなかった。

アメリカ人はこれをつぎの戦闘準備の時としてではなく、双方が暗礁にのりあげた徴候であり、ヒトラーは長期的な包囲網の中で力を消耗していくだろうと考えた。

ルーズベルトも、アメリカが窮極には大戦にひきずりこまれざるをえないだろうという宿命論的な気持ちがうすれ、西欧側に援助を与えれば、あくまで「大中立国」として戦争の外にとどまれるだろうという確信を深めたのであった。

しかしこうした幻想は、一九四〇年春にとつぜん破られた。ドイツは四月にデンマークとノルウェーを侵略し、翌月にはベルギーを、そして六月にはフランスを征服した。そしてこの数ヵ月間にイギリス軍は大陸から駆逐され、ドイツに対する抵抗はくずれさったのである。 |

エリザベス女王とルーズベルト夫妻 中央はジョージ6世

(1939年ポトマック号上にて)

|

フランスの崩壊で、アメリカ国民の気持ちは一転し、深刻な危機感につつまれた。今やドイツとアメリカの間にたつのはイギリスだけとなり、それもいつ屈伏するかわからず、アメリカはファシズムの侵略の脅威に直接さらされたようにみえた。

だがこの危機感は、ルーズベルトに強大な指導力を発揮させる機会を提供した。

それはあたかも軍事政策面での「百日間」のようであった。

早くも五月に、大統領はドイツ空軍によるアメリカ本土爆撃の可能性を指摘して、陸軍の機械化と機動化および空軍力のいちじるしい強化のために巨額の支出を要請し、議会は異例のスピードで、大統領の要求した以上の軍事予算を計上した。それでもまだたりず、大統領の増額要求にこたえて、議会は軍事支出を追加した。

また両大洋海軍の必要を勧告すると、ただちに一三〇万トン以上の新艦船の建造が承認された。

さらにルーズベルトは軍事研究を調整するために、国防研究委員会を設立し、原子爆弾の開発をうみだすもとをきずいた。

共和党の政府批判をにぶらせるためにも手がうたれた。

ルーズベルトは政府に挙国一致体制の装いをもたせるために、内閣の重要な国防ポストである陸海軍長官に、それぞれ共和党の有力者ヘンリー・スチムソンとフランク・ノックスを任命した。

しかも彼らは大統領以上に対外強硬論者であり、軍備強化と国内結束を図るルーズベルトにとり、いわば一石二鳥の効果をもった。

ここにも彼のすぐれた政治的手腕が認められた。

このように非常事態の意識がもりあがる中で、アメリカは国防動員計画の整備にとりかかった。

ヨーロッパの戦局が悪化するのをみて、国民の一部から平時徴兵運動がおこり、議会にも法案が提出された。

徴兵制度はアメリカを大戦にまきこむ可能性を強めるとの理由で反対論も強く、ルーズベルトもはじめ消極的であったが、ドイツによるイギリス侵攻の不安が高まり、世論も支持の方向に傾くと、彼は平時徴兵制度の実施にふみきったのであった。

1.2 西半球の結束の強化 top

ヨーロッパ大陸を征服するや、ヒトラーは実際にラテンアメリカ諸国に対して圧力をかける構えをみせた。

イギリスが屈伏したら、ラテンアメリカはドイツを頼りに市場を求めざるをえなくなるだろうとの警告がだされ、とくにアルゼンチンではナチス分子の活動が盛んになった。

この挑戦に対し、ルーズベルトは対ラテンアメリカ外交をもう一歩前進させた。

一九四〇年七月に、キューバのハバナで米州外相会議が開かれ、アルゼンチン、チリなど数ヵ国はドイツに遠慮して参加しなかったが、アメリカは所期の成果を収めた。

ハバナ会議では、ナチスに敗北したヨーロッパ諸国の西半球における領土がドイツの手に入るのを防ぐために、譲渡を否認する原則がうちたてられ、それらの領土に対し、集団的信託統治制度が設定されることになった。

そしてラテンアメリカ諸国はアメリカに対し、非常事態の場合、いかなる対策をとることも容認した白紙委任状を与えたのである。

また、兵器生産上重要なこの地域の原料資源を確保するために、政府は輸出入銀行の活動を大幅に拡大し、米州諸国への貸付額は急速に増加した。

ニューディール期に開始された「金融外交」はここに豊かに結実し、大戦の危機のもとで、アメリカの軍需生産を支える一つの支柱となったのである。

そして外交上の協力および経済的結びつきをとおして、西半球の一体化は進み、一九四〇年末までに、アメリカはアルゼンチンを除くすべての南アメリカ諸国と防衛協定を結んだのであった。

ルーズベルトが対英援助にあたり、彼独特の柔軟性を示し、策略ともいえるような手をうって西半球の防衛を強化したのは、基地と駆逐艦の交換協定であった。

アメリカ国民はイギリスを支援することに異論はなかったが、イギリスが勝利を収められる可能性がきわめてうすくなった現在、対英援助のためとはいえ、アメリカ自体の防衛力を弱めることになりかねない軍艦供与のような政策には、強い反対がでてくることは十分に考えられた。

また、交戦国に対する軍艦の提供は国際法違反になることもほぼ確かであった。

だが軍需資材の確保のために海洋の支配権の維持を絶対に必要とするイギリスは、ドイツ潜水艦に対抗する艦船に不足しており、アメリカに対し、五、六〇隻の老齢駆逐艦の譲渡を要請してきた。

これを議会が容認する見通しは小さかったので、ルーズベルトは駆逐艦と引きかえにバミューダやニューファウンドランドなど西半球のイギリス領基地を手に入れる交渉を行ない、しかも議会をまったく通さずに協定をまとめてしまった。

ルーズベルトは、「これは国防強化のためにとられた措置の中で、ルイジアナ購入以来のもっとも重要なものである」と国民に釈明したが、議会の権威を無視し、国際法を逸脱した点で、この政策には問題が多かった。

しかしルーズベルトの崇拝者にとり、こうした大胆な行動はまさに彼のすばらしい政治力を示す賞讃すべきものと映ったのである。

1.3 大統領三選へ top

この間にも、対外政策をめぐる論争は、一九四〇年秋の大統領選挙が近づくにつれて一段と激しくなったアメリカでは、初代大統領ワシントンが二期で大統領職を退いて以来、どの大統領も二期でしりぞくのが慣例になっていた。

はじめルーズベルトも三選には立たないだろうと信じられていた。

彼が強引にこの神聖な掟を破って引続き政権を維持しようとしたら、権力欲に飢えた野心家として強い反発を受けたことだろう。

だが二つの状況がルーズベルトをアメリカ史上初の大統領三選にのりださせることになった。

まず民主党内に、彼の代わりになるようなスケールと実力をもった候補者がいなかった。

この点、ルーズベルトの指導力があまりに大きく、独裁者に近い地位陪占めていたため、むしろ後継者ができにくいところがあった。

しかも彼は党内の保守派と進歩派の双方を含むさまざまなグループの利害や主張を調整し、それら全体を統率する力を備えた唯一の政治家といえた。

しかしそれ以上に重要であったのは、これまでにない深刻な国際情勢の危機にアメリカが遭遇していることであった。

早くも一九三九年春に、一部の民主党有力者は、「もしもヨーロッパで戦争がふたたびおこったら、大統領を再指名することになるだろう」と考えていたが、実際に四〇年西欧の敗北が濃厚になる中で、彼以外の強力な指導者を見出すことは、いっそう困難となった。

ルーズベルト自身、フランスの崩壊が決定的になったころ、持ち前の政治的野心に責任感が加わって、三選に出馬する決意を固めた。しかし彼はそれを表面にださず、民主党全国大会で文字どおりすばらしい決定をやってのけた。

つまりルーズベルトは自分では望まないのに国民の意思で仕方なく選挙にひっぱりだされるという形をとらせた。

そして民主党全国大会において、「我々はルーズベルトを望む!」さらに「世界はルーズベルトを望んでいる!」といった叫び声がわきあがる中で、この歴史的な指名が行なわれたのである。

一方、共和党も大統領候補の人選にあたり、困難な事態に直面した。

ルーズベルトの強大な指導力に対抗できる人物を見出し、彼の政策と対照的で、かつ魅力のある綱領をうちだすのはむずかしかった。

結局、伝統的な共和党の体質を強くもつ保守的な候補者の代わりに、国際主義的な立場にたち、TVAに関してルーズベルトと争ったが、国内改良政策にもかなりの理解を示すウェンデル・ウィルキーが指名された。

しかし、ウィルキーの出馬は共和党内の進歩派を勇気づけることにはなったか、逆にルーズペルトとの争点がうすれ、共和党は不利な選挙戦をしいられることになった。

彼はニューディールが繁栄の回復に失敗し、国防状態も不安定であると攻撃したが、アメリカ経済は戦争ブームにのって長年の不況をまさに克服しつつあったし、軍事力強化の点でも、ルーズベルトはむしろ共和党以上に積極的であった。

そこでウィルキーはルーズベルトを戦争屋と非難し、国民に平和の保持を約束する態度にでたが、これを受けて、ルーズベルトも、

「何度でもくり返しますが、皆さんのご子息を外国の戦争にはやりません。私はこの国が決して参戦することはないと約束します」と公言したのである。

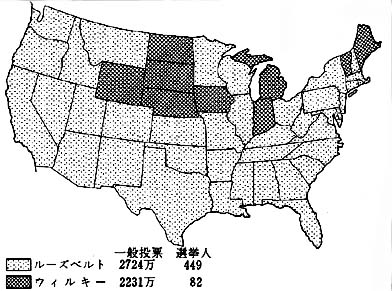

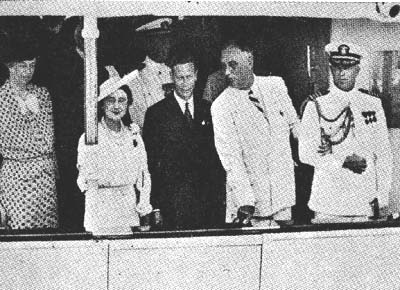

選挙の結果はルーズベルトの大勝に終わった。

国民は経済危機に示された彼の指導力を、ひきつづき戦争の危機にさいして求めたのであった。

勤労大衆層の間でみせたルーズベルトの高い得票率は、「ルーズベルト連合」が今や確固としたものとなり、民主党はそれを基盤に永続的な多数派勢力になっていることを示唆していた。 |

1940年の大統領選挙戦の結果――国民は戦争するかどうかより、どう難局を切り抜けるかの指導力で判断し、ルーズベルトの圧勝となった

|

それと同時に、ウィルキーが国内改革政策に対する全面的な攻撃を差しひかえたことにより、ニューディールが政権の移動にかかわりなくアメリカ社会に定着する可能性が強まり、ここにルーズベルトは単なる当選以上に重要な政治的勝利を収めたといえた。

また二大政党の候補者がいずれも国際主義的立場にたち、積極的な国防対策を主張したため、国民は対外政策に関していわば選択の余地を奪われ、アメリカが参戦の危険を冒しながらも、孤立主義を退け、ファシズムと対決する姿勢をいっそう強くうちだすようになることは決定的となった。

2 真珠湾への道 top

2.1 民主主義の大兵器廠(りょう)

ルーズベルトは三選で国民の支持に自信を高めると、ファシズム勢力を封じこめる新たな施策にとりかかった。

一九四〇年の末に、彼は大規模な対英援助を予告するかのように、アメリカを「民主主義の大兵器廠」にする決意を表明し、ついで翌年一月に、七〇億ドルにのぽる軍需品を連合国に供給する武器貸与法案を議会に提出した。

これはアメリカ自身の参戦を防ぐための援助であると説明されたが、アメリカの防衛にとって絶対に必要であると認められた国に対し、航空機、船舶、その他の武器や軍需物資を売却、貸付、交換したり、あるいは供与する権限を大統領に与えることが規定されていた。

したがってこの政策は、実際にせよ名目的にせよ、枢軸国と戦争しているあらゆる国に、アメリカが武器や食糧を大量に提供できるようにするものであり、最終的に中立の立場を破棄することを意味していた。 |

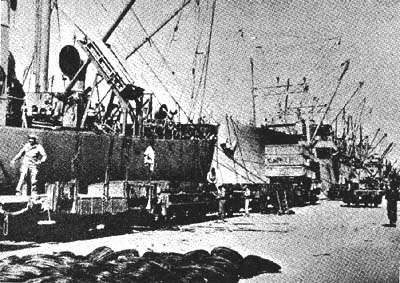

連合国への武器貸与始まる

|

しかし戦争行為に事実上近いものでありながら、それがあくまで参戦回避を意図していた点で、ルーズベルトがまだ参戦には一線を画していたことは明らかであった。

そしてこの微妙な戦術は、反対派からルーズベルトが危険な方向に独走していることを示すものと攻撃されたが、むしろ当時の世論のジレンマを忠実に反映していたともいえよう。

武器貸与法は二ヵ月間ものあいだ議会で論議され、頑固な孤立主義者はもとより、良識をもってアメリカの平和と安全を考えている人々からも批判をあびたが、結局圧倒的多数で可決された。

今やアメリカの国民は、ルーズベルトの判断に身を委ねるよりほかはなかった。

武器貸与法はファシズムに対する戦略の重要な進展を示すものであったが、同時に、長期的にみて、アメリカの対外政策に一つの新しい局面を開くきわめて意義深い措置でもあった。

これにより、アメリカははじめて単なる軍需品の輸出とは異なる「軍事援助」政策にふみだし、輸出入銀行による「経済援助」とともに、アメリカ外交の新しい重要な政策武器としたのである。実際にイギリスに対し、武器貸与と引きかえにイギリス経済圏の門戸開放を要求したように、アメリカは援助政策を、国際経済のブロック化を排除し、対外経済進出を促進する一つの手段として利用しようとした。

また武器貸与のかたちをとったため、第一次世界大戦の場合のように、戦後深刻な戦債問題をひきおこし、国際経済秩序に悪影響を及ぼすような事態が生ずるのを、あらかじめおさえることにもなった。

このようにルーズベルトは、現実の軍事的必要に対処する中で、「金融外交」と同じくらい画期的ともいえる政策に手をつけたのである。

2.2 「四つの自由」の宣言 top

ルーズベルトはファシズムに対しまっこうからたちむかう姿勢を固めたが、ただ単に軍事的に対決しようとしただけではなかった。

彼はファシズムとの闘争で自ら守るべき価値を示し、道義的側面でも優位にたとうとした。

そして一九四一年一月、議会にあてた教書の中で、自由の理念を高々とかかげたのであった。

彼はアメリカ国民、さらには世界の人々にむかって、つぎのように言言した。

「我々はつぎの四つの必要欠くべがらざる人間的自由を理想とし、その基盤の上にたつ世界をきずこうと努力しているのである。

それは第一に世界のいたるところにおける言論の自由であり、第二にすべての人の信教の自由であり、第三は世界全体にわたる欠乏からの自由であり、あらゆる国家がその住民に健康で平和な生活を保障できるように、経済的結びつきを深めること、である。

第四は世界のいたるところにおける恐怖からの自由であって、これは世界的規模で徹底的な軍備縮小を行ない、いかなる国も武力行使による侵略ができないようにすることである。」

以上のような「四つの自由」があまねく認められた社会の実現こそがこの大戦の目的であると強調して、ルーズベルトは連合国への援助政策を推進するかたわら、それに対する強い精神的支柱を与えたのであった。

彼は国際関係を権力政治的観点からとらえ、対策をうちだす傾向が強かったが、ここではそれに加えて、いわばウィルソン的な理想主義の面が頭角をあらわし、国際社会のあり方に一つのビジョンを提示したのである。

軍事情勢が悪化する中で「四つの自由」を宣言したルーズベルトは、枢軸国に対する闘争の目的をさらにいっそう詳細かつ鮮明に示して、広範な反ファシズム勢力の結集を容易にしようと図った。

一九四一年八月中旬、彼はイギリス首相チャーチルとニューファウンドランド沖で会見した。

当面の最大の関心事は対英援助の効果的な方法を検討することにあったが、この会談をとおして、「世界の将来に関する若干の共通原則」が宣言されたのである。

これは第一次世界大戦のときのウィルソンの「一四ヵ条」にも匹敵するもので、「四つの自由」を基礎にした八項目からなり、領土の不拡大、住民による政体の自由な選択、通商および資源に関する機会均等、経済条件向上のための国際協力と全人類の欠乏からの解放、公海の自由、武力の使用禁止と恒久的安全保障制度の確立などの諸原則がおりこまれていた。

「大西洋憲章」と呼ばれたこの共同宣言の法的性格はきわめて漠然(ばくぜん)としていたが、ここにアメリカとイギリス両首脳の戦争目的に関する見解の一致が明らかにされ、両国の戦時協力体制が一段と強化されたのである。 |

チャーチル首相(右)と会談するルーズベルト

|

以上の理念や原則は、アメリカ国民のみならず、連合国側の人々の間に、しだいに根をおろし、彼らにファシズムとの戦争遂行にあたり道義的自信を与えることになった。

そしてこれ以後、連合国宣言や国際連合憲章などにおいても、これらの原則はうけつがれ、ルーズベルトは形式上は中立国の大統領でありながら、早くも単に連合国の兵器廠であるだけでなく、戦後の国際平和構想を推進する民主主義陣営の指導者と目されることになったのである。

2.3 宣戦布告なき戦争 top

この間にも、世戦大戦はいっそう規模を拡大し、新しい局面に入っていた。

ドイツ軍はユーゴスラビアとギリシャを席捲するとともに、一九四一年六月、突如としてソ連邦に攻撃を開始し、破竹の進撃を続けた。

一方アジアでは、フランスの降伏後インドシナ北部に進駐した日本は、四一年七月インドシナ南部をも占領し、東南アジア全体が戦乱にまきこまれかねない情勢にあった。

そして自由の理念と大西洋憲章で道義的に武装したルーズベルトは、軍事面でもより大胆な行動にでる姿勢をとった。

まず武器貸与の実施に伴い、アメリカの海軍と空軍は大西洋の巡視に派遣され、その活動範囲は東方に広く拡大された。

四月に入ると、ドイツの占領下にはいった本国政府から解任されていた駐米デンマーク大使と交渉して、グリーンランドの占領と軍事基地の設置を認めさせる協定をとりつけ、さらに三ヵ月後に、アメリカ軍はイギリス軍に代わってアイスランドに進駐し、海軍は同島にいたる航路を防衛する任務についた。

また、紅海は戦闘地域でないど言明して、アメリカ船を送り、エジプトのイギリス軍を援助したりしたのである。

この間、ルーズベルトはこうした事態の進展を必ずしも十分に国民には知らせず、政府の独断で手をうつといった面が強かった。

だが五月には民間防衛局を設置し、ついで非常事態宣言を発して、国民に情勢が緊迫していることを訴え、連合国支援のためには多くの危険を冒さなければならないことを明らかにしたのであった。

そしてアメリカの港湾にあった枢軸国(日独伊)の船舶は拿捕(だほ)され、ドイツ領事館の閉鎖およびアメリカの銀行にある枢軸国関係の預金の凍結が行なわれた。

このような状況のもとで、ドイツとの間に武力衝突がおこるのは、いわば当然のなりゆきであった。

一九四一年九月、アイスランドに郵便物を運びながらドイツの潜水艦の行動に関する情報をイギリス船に与えていたアメリカの軍艦が魚雷攻撃をうけた。

アメリカ海軍が中立に違反していたことは明瞭であったが、ルーズベルトは直ちに、アメリカ船がドイツ潜水艦と接触した場合、攻撃をも辞さないだろうと警告を発し、実際に海軍に攻撃を許可する指令を与えたのであった。

これは大統領の合法的権限をいちじるしく拡大解釈したものであり、事実上ドイツに対し一種の非公式の戦争を開始したことを意味した。

だがルーズベルトには、武器貸与がアメリカの国防にとって絶対に必要であり、国民の支持を受けているとすれば、それを支障なく遂行するのに十分な手をうつことが、政策担当者の使命であると考えられたのである。

もとよりこうした行動はアメリカを大戦にまきこむ危険性が強く、狡猾(こうかつ)な策略めいた面もあった。

しかしルーズベルトは持ち前の柔軟性を発揮し、現実の事態の進展に応じてもっとも効果的な対策を講ずることこそ、安全を確保する道であると信じていた。

そしてアメリカ国民は彼の情勢判断を信頼し、それに追随するほかはなかった。

武器貸与法でしかれた軌道にのり、実力行使をしても対英武器補給路を守る決意を固めたルーズベルトは、一〇月にいっそう積極的な行動にでた。

彼は「アメリカの旗のもとで物資を送る」ことが必要になったとして、アメリカ商船を武装させることを認め、さらにアメリカ船が戦闘区域に立ちいるのを禁じていた中立法の制限条項を撤廃するように要求した。

議会の中には、大統領のこうした要請に対しかなり強い反対があったが、結局これも全面的に認められた。

今やルーズベルトが手にしていないものは、宣戦布告だけであった。

しかしこれだけは彼の指導力をもってしても不可能に近いことであった。

これまでルーズベルトが独断で戦術をエスカレートした場合、議会が批判的になりながらも同調したのは、それがすべて参戦の回避を目的としていたからであって、ルーズベルトもこの一線だけはくずせないことを承知していた。

したがって世論を参戦の方向に転換させるには、単なる情勢の悪化だけではなく、国民全体を圧倒するような異常な衝撃が必要であった。

2.4 戦争の裏口 top

この異常な衝撃は、ほとんどすべてのアメリカ人の意表をついて、太平洋方面で発生することになった。

彼らの主要な関心がドイツとの戦争にまきこまれることを避け、かつイギリスを援助してヒトラーに勝利を収めることに向けられていたとすれば、東アジア問題はいわば裏口にすぎなかった。

だが参戦の危機はまさにこの裏口からしのびよっていたのである。

アメリカがドイツとしだいに公然たる交戦状態にひき寄せられていた間に、日米関係も緊張の度合を増し、実りのない長い交渉の後、行きづまり状態に陥ろうとしていた。

日本は中国侵略戦争の泥沼にはまりこみながら、ヨーロッパにおけるドイツの勝利に乗じて北部インドシナに進駐し、一九四〇年九月には日独伊三国同盟を締結した。

そして大陸侵略の方向をシベリアではなく東南アジアにとることをしだいに明確にし、翌年四月の日ソ中立条約で、この南進政策を決定的とした。

これに対しアメリカは、一九三九年夏に日米通商条約の廃棄を通告して以来、鉄鋼のスクラップなど日本向け輸出品に対する統制を拡大するなど、経済的圧迫を強める方策をとってきた。

だが、日本にとりもっとも重要な政略物資とみなされた石油については、国民一般からきびしい制裁を加えるようにとの要求がでていたにもかかわらず、ルーズベルトはその輸出禁止にふみきることには躊躇(ちゅうちょ)してきた。

それは日米間の関係を調整不能なまでに悪化させてしまうおそれがあったからである。

ルーズベルトは、ドイツのヨーロッパ征服は西半球に対する直接の脅威とみなしていたが、日本のアジア侵略はアメリカ本土にとって間接的な危険でしかなく、したがって正面から日本に対決するよりは、その侵略政策の速度を少しでもにぶらせることに主眼をおいていたのである。

しかし一九四一年七月、日本がインドシナ全体を占領し、イギリスの交通路やインドネシアとフィリピンなどが直接その脅威にさらされるようになると、ルーズベルトは連合国とアメリカ双方の利益を擁護するためにも、いっそう強硬な態度をとる必要に迫られた。

そして日本に対して中国ないしインドシナからの撤兵を要求し、それが拒否されるや、ついに日本資産の凍結および石油を含む対日貿易の全面的禁止の措置をとったのであった。

これは日本に対し、石油その他の資源を求めて東南アジアに進出するのを余儀なくさせ、事態をいっそう悪化させかねないものであったが、ルーズペルトはすでに、日本が侵略地域からの撤退に同意しないかぎり、強硬な対抗手段にでる以外に道はないと考えるようになっていた。

そこで日本と意見を調整するために話し合いが行なわれたにもかかわらず、アメリカ側には日本の要求に譲歩する意向がほとんどなく、交渉は進展しなかった。

八月末に日本が近衛首相とルーズベルトとの首脳会談を提案したさいも、ハル国務長官は日本の侵略地域からの撤退など、基本原則に関して事前に取りきめがなされないかぎり、それに反対であるとの考えに固執し、ルースペルトもこの強硬な態度に同調したのであった。

その結果、日米開戦を回避する最後の機会ともいうべき日米首脳会談は結局実現をみずにおわり、一〇月に近衛内閣が倒れ、好戦的な東条内閣が誕生するや、両国間の調整は絶望的というよりほかはなくなった。

そして一一月に入ってから日米両国政府は意見を取りかわしたものの、それはただ双方の立場の間に埋めることのできない深いみぞが存在していることを、確認したにとどまった。

日本は、アメリカが中国に対する援助を中止し、かつ中国における日本の行動の自由を認めたら、インドシナから撤退する可能性のあることを示唆したが、アメリカは、中国およびインドシナ双方からの日本の全面的撤退の線から一歩もひかず、それまで両国間の正常な経済関係の復活を拒否する旨を伝えたのである。

この回答がどのような事態をもたらすか、ルーズベルトには自明の理であった。

アメリカの政府首脳部はすばらしい情報網をもっており、日本の暗号を解読した結果、交渉の最終段階で、日本が武力に訴える態勢を固めていることを知っていた。

問題は、日本の攻撃により、アメリカ国民が戦争の支持に結集するかどうかにあった。

そしてこの点で、日本はルーズベルトに願ってもない行動力を示したのである。

2.5 真珠湾攻撃 top

一九四一年一二月七日(日本時間では八日)、日本軍はハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、アメリカ太平洋艦隊に甚大な損害を与えた。

それは日本国民を狂喜させるめざましい戦果であった。

これに対し、アメリカの世論は真珠湾攻撃でひどい衝撃を受け、憤慨にわきかえった。

ルーズベルトが対日関係のもつ危険性を国民に十分に警告していなかったこともあって、東アジアで危機がそれほどまでにさし追っているとは一般に理解されていなかった。

それだけに日本の軍事行動はアメリカ人の意表をつき、従来の戦争回避から一八〇度転換して、いっきょに戦争に結束させる効果をもったのであった。

一二月八日、ルーズベルトは日本の軍事行動を激しい言葉で非難して、議会に日本に対する宣戦布告を要請した。

今や報復の意気にもえる世論を反映して、議会もほぼ全員一致で大統領の要請にこたえた。

こうしてアメリカ国民は、長年の参戦回避の努力にもかかわらず、ついに大戦にまきこまれた。

そしてアメリカの介入により、この国際紛争は文字どおり世界的規模に拡大したのである。

ここで問題になるのは、ルーズベルトが、戦争にひきこまれることだけは避けたいという世論の意向を知りながら、アメリカを参戦に導き、かつ国民の圧倒的支持をとりつけるために、策略を用いたかどうかということである。 |

対日宣戦布告に署名するルーズベルト

|

実際にアメリカ人にとり、戦端は思わぬところで開かれ、しかも政府は日本軍による奇襲攻撃の可能性を事前に察知していたにもかかわらず、それに対し十分に備えることを怠っていた。

対日交渉の最終段階でも、戦争に突入することになるのを知りながら、日本に対し強硬な姿勢をとり続ける一方、国民には事態の緊急さをはっきりと説明しなかった。

その結果、真珠湾攻撃はアメリカ国民に対し、これ以上にない見事な演出効果を収めることになったのである。

ましてや、もしもルーズベルトがアメリカの参戦の必要を認めて、それを実行する決意を固め、ただ大西洋ではヒトラーがアメリカとの全面的衝突を避けて慎重に行動しているために戦端が開かれる可能性がうすく、かりにアメリカ側の大胆な挑発行為で交戦状態に入ったとしても世論の結集に不利であると考えて、日本に真珠湾攻撃をさせる戦術をとったのだとすれば、アメリカ国民はまさに彼の思惑にうまくはまりこんだことになったといってもよいであろう。

だがルーズベルトが意識的に国民を罠(わな)にかけ、彼らの意思に反して大戦にひきいれたとみるのは、必ずしも妥当ではないだろう。

平和を守ることと枢軸国を打倒することのうち、どちらを重視するかを問いかけた世論調査でも、無条件に平和の維持に固執(こしつ)したものは、一九四〇年五月の六四パーセントから真珠湾攻撃直前の三二パーセントへと、いちじるしい減少を示しており、その意味で、国民の意識の面でも参戦の機はすでに熟しかけていたと、いえないことはなかった。

また、アメリカはまだ日本に対する戦略体制を十分に整えておらず、真珠湾の防衛の不備も、ひとつには政府と軍当局が日本軍の侵攻がまず東南アジア方面に向かうだろうと予測していたことにも原因していた。

したがって参戦にいたる過程は、ルーズベルトが術策を用いた面が多分にあったにせよ、それ以上に、対日関係の悪化を利用し、国民の結束を確保しながら、連合国全体の勝利に不可欠なアメリカの参戦を実現させた、彼の巧みな手腕と政治力を示すものであったと評価することができよう。

3 民主主義陣営の指導者 top

3.1 反ファシズム戦線の結成

アメリカの参戦により、第二次世界大戦は新しい段階に入り、ルーズベルトは名実ともに民主主義陣営の指導者の立場にたった。

一九四二年一月一日、ルーズベルトの提議で、反ファシズム戦線に属する二六ヵ国の代表がワシントンに集まり、連合国宣言が発せられた。

そこでは、これら諸国が単独講和を行なわず、軍事的・経済的に協力して枢軸国に勝利を収めるまで戦いぬく決意が表明され、大西洋憲章の諸原則に賛意が示された。

そしてこの宣言においてはじめて、後に国際連合を意味することになる「ユナイテッド・ネーションズ(United Nation's)」という言葉が用いられ、アメリカは早くもその中心となる存在とみなされたのである。

だが一九四二年の前半、アメリカはきわめて困難な立場にたたされた。

日本軍の東南アジアへの進撃はめざましく、マニラ、香港、シンガポール、インドネシアはつぎつぎと攻略された。

アジアには、アメリカの同盟軍としては、敗退したイギリス軍と無気力な蒋介石の軍隊しかなかった。

他方ヨーロッパでは、イギリスがドイツ空軍の猛爆撃をかろうじて撃退していたものの、ソ連邦は領内に深く侵略をうけ、枢軸国側の優位は不動のようにみえた。

ルーズベルトは東西の両面にわたる広大な戦線において、主要戦力をどちらに向けるべきかを決定しなければならなかった。

もとよりこれは相対的な問題で、一方をなおざりにすることではなかったが、ルーズベルトとチャーチルの協議の結果、当面はドイツに主力を傾けることが決定された。

実際にヨーロッパの戦闘は東部戦線が主戦場となっており、ソ連軍がドイツの大軍を一手に引き受けていた。もしもドイツの打倒が最大の目標であるとすれば、共産主義とも手を握り、効果的な対ソ援助を行なうことは緊急の課題であった。

この点でも、ルーズベルトは柔軟性に富んでいた。彼は早くもヒトラーの対ソ開戦の翌月に、もっとも信頼をおいている側近のハリー・ホプキンスをソ連邦に派遣し、イデオロギーや社会体制の相違をこえて、ソ連邦に対する軍事援助問題の検討にとりかかっていた。

アメリカ国内には、共産主義に対する不信感や、とくに大戦直前の独ソ不可侵条約に対する憤慨もあって、根強い反ソ感情があり、ソ連邦に援助を与えることには、世論はもとより財界や軍部からも強い批判があった。

しかしルーズベルトは純軍事的観点からその必要性を認め、四一年九月に援助品目の原案をまとめ、翌年三月にはあらゆる反対を押しきって対ソ援助を指令したのである。

ここにはソ連邦承認政策の場合と同様、必要に応じて行動をおこすルーズペルトの現実的姿勢と政治的包容力とがあらわれていた。 |

ソ連外相モロトフ(右)と会談するルーズベルト

|

もっともはじめのうちは、武器貸与によるソ連邦への補給の流れはほんのわずかで、道義的援助の域をあまりでなかった。また、ソ連邦との提携もまだ相互の信頼にまで高まってはおらず、戦後の平和構想の実現のために協力しあうような態勢はできあがっていなかった。

しかし対ソ援助は、本来ならば敵対する可能性の強いこの二大国をともかく「大同盟」に結束させ、ファシズム勢力を包囲する軍事網を完成させる重要な端緒となったのである。

西欧に連合軍を上陸させて第二戦線をつくる問題も難航した。

アメリカ政府の首脳部は、早くからイギリス海峡を横断し、大挙して大陸に侵攻することを考えていたが、慎重を期するチャーチルの批判にあい、結局それは見送られた。

一九四二年の段階でフランスに上陸しても、成功の見込みがうすく、他の地域で反撃を開始したほうが効果的と考えられたのである。

したがって参戦後半年以上もの間、ヨーロッパ戦線におけるアメリカ軍の活動はそれほどめざましくはなかった。

だがこの間にも、国内の軍需生産は急速な発展を示し、反撃にうつる準備は着実に進められていった。

3.2 国内戦線の整備 top

一九三〇年代の末より、ルーズベルトは大規模な政府支出による軍需生産の増強にのりだしていたが、国際情勢が悪化する中で、戦時経済動員体制の整備を進めた。

早くも一九四〇年には生産管理局を設置し、ゼネラル・モーターズ社長ウィリアム・S・ヌードセンや合同衣料組合会長シドニー・ヒルマンなど、財界や組織労働者の代表を政府機関に招いて、産業界の戦時協力体制の樹立に努めた。

一九四一年には軍需景気のもとに、アメリカ経済は長年の恐慌からぬけだし、完全雇用の状態に近づいていたが、政府は軍事生産を促進するために企業に種々の有利な政策を講じた。

実業家は軍需面における資本支出の減価償却を通常の二〇年の代わりに五年で行なうことを許可され、戦後の産業転換費も租税から差し引いておいてもよいことになり、超過利潤税が事実上軽減された。

このように経済の軍事化を積極的に育成する中で、政府の施策の重点も、ニューディール期のような経済社会の民主化よりは、資本の力の強化の方向にうつり、とくに軍需生産を担当する巨大企業と政府との結びつきが深められたのであった。

真珠湾以後、アメリカ経済の生産力はさらにいっそうめざましい上昇を示した。

一九四一年より四四年までに、商船建造数は四倍以上に増加し、軍艦建造数も七四六隻にのぼった。

航空機の製造でも、一九四〇年に大統領が年間五万機の生産を言明したときは空想的と批判され、実際にこの年は一万二千機しか製造されていなかったが、四年後にはその八倍にまで増加したのである。

軍需産業の発展はこのような量的な面にあらわれただけでなく、研究開発の分野でもめざましい成果があった。

とくに日本の東南アジア征服で天然ゴムの供給がたたれたために、合成ゴムの生産が緊急となり、その大量生産が実現をみた。

さらにレーダーその他の科学技術の進歩の面でも、目をみはらせるものがあった。

以上のような生産力の増強は、単に民間の努力だけでなく、政府の積極的な補助政策によリ拍車をかけられた。

なかでも復興金融公社(RFC)は重要な役割を果たした。

RFCのもとに、軍需資材の買い付けを担当する防衛生産資材公社、戦時重要金属の生産を助成し、価格補助金を支出する金属備蓄公社、さらには国防生産設備を建設し、民間に委託経営させる国防生産施設公社が新設され、経済の軍事化のために巨額の財政支出が行なわれた。

戦時中の新規の工場建設のうち、少なくとも六分の五は政府の融資によって実施され、それは最新のすぐれた生産設備を含んでいた。

海外では、輸出入銀行がラテンアメリカの戦略物資の生産を高め、それらを買い占めるために、大がかりな金融活動に従事していた。

こうして恐慌期に不況対策として始められた政府の金融・財政政策は、今や戦時の生産能力の伸長のために生かされることになり、ニューディールにおける政府の経済的機能の拡大は、いわば戦時経済動員体制を確立する基盤ともなったのである。

政府と実業界との協力を円滑にするために、多数の財界指導者が戦時生産庁その他の重要な政府機関のポストにつき、両者の結びつきは人的交流の面でも一段と強まった。

財界人の多くは「ダラー・ア・イヤー・マン」と呼ばれ、ほとんど無報酬で公務につき、政府の内部で民間企業の利益のために働いた。

また主に軍部などを中心に、政府関係者が軍需生産に従事する巨大企業に入ることも多くなったのである。

労働問題の操作も、政府と財界の協力と同様に重要であった。

ニューディールで達成された労働組合の強化をもとに、政府は労使協調政策をおし進め、AFLとCIOの指導者はストライキをしないという誓約に加わった。

真珠湾攻撃後わずか三週間たらずのうちに、労使双方の代表者はワシントンで会合を開き、争議の平和的解決と、当事者間で解決できない紛争を処理する労働委員会の設立を宣言し、さらに翌月、ルーズベルトは各四名の資本、労働、公益の代表から成る戦時労働委員会の設置にふみきった。

そしてこれらの積極的な施策により、石炭産業など少数の例外を除き、戦時下の労働問題はかなり順調に処理された。

物価の上昇に伴う生活難には当然大きな不満が生じたが、政府は賃金と物価のつり合いを保つために両者の統制政策にのりだし、この面でも、経済生活をそれほど大きく破綻させずに、統制を図ることに成功した。

そしてこうしたアメリカの国内戦線の安定と強化こそ、民主主義陣営に逆境に耐える力を与え、ファシズムに対し反撃に転じさせる一つの原動力となったのである。

3.3 勝利への道 top

開戦当初の数ヵ月間に、日本は西太平洋から東南アジアにかけて、巨大な勢力圏をきずきあげた。

だが早くも一九四二年六月、日米両海軍の決戦を期したミドウェー海戦で敗北を喫し、攻撃力に重大な損害をこうむった。

ことにこの海戦で空軍兵力が決定的な役割を演ずることが明らかとなったが、この点日本が大戦艦を中心とする巨砲主義をとり続けていたのに対し、ルーズベルトははじめからこの大戦では航空機が主要な戦力になることをみこし、空母の建造と航空機の生産に力を注いでいたのであった。

そして強力な空母を保有し、制空権を握ったアメリカ軍は、しだいに優位にたち、とくにソロモン群島のガダルカナルにおける戦闘で日本の兵力を消耗させてからは、はっきりと戦局の主導権を握り、太平洋の島づたいに本格的な反撃作戦に転じた。

日本軍はしだいに後退を余儀なくされ、一九四四年六月に本土空襲の基地となるサイパン島を奪われ、一〇月にはフィリピンのレイテ湾海戦で海軍兵力の過半を失った。

今や海上で交戦する能力もなくなり、日本の敗北は決定的となった。

だがルーズベルトはヨーロッパ戦線で、いっそう大がかりな反撃作戦にとりかかった。

一九四二年一一月、チャーチルの主張にしたがい、アメリカ軍はヨーロッパ進撃の前哨線として北アフリカに上陸ずる「炬火(トーチ=torch)作戦」を展開し、枢軸国軍を打ち破るや、シシリー島を席捲し、ついでイタリア南部に侵攻した。

こうして一九四三年九月、イタリアは降伏し、ファシズム陣営の一角が早くも崩壊した。

この間に、レニングラードやスターリングラードを死守したソ連邦も反撃に転じ、ドイツ軍は後退を余儀なくされ始めた。

だが、第二戦線の設立をめぐる問題はいぜんとして難航を続けた。東部戦線の負担を早く軽くしてほしいというスターリンの再三にわたる要望にもかかわらず、米英両国はフランス上陸作戦にはなかなか着手せず、スターリンは両国の対ソ協力に不信感を抱きかねないありさまであった。

第二戦線の作戦については、米英首脳の間で必ずしも見解が一致していなかった。

チャーチルは、戦後ソ連がバルカンを支配下に収めるのを防ぎ、この地域の勢力均衡を達成しようとする政略的な配慮もあって、ヨーロッパ戦線の「軟かい下腹」ともいうべき南欧から北に向かって進撃することを考えていたのに対し、ルーズペルトは純軍事的観点からのみならず、戦後引続きソ連邦との協力を維持する必要からみても、その要望にこたえてフランスに新しい戦線を結成するほうが得策であると考えていた。

そして一九四三年八月、両巨頭によるケペック会談の結果、結局後者の線にそって作戦がたてられることになった。

翌年六月、ついに連合軍はノルマンジーに上陸する「重荷作戦(Over Load)」に着手し、ここに第二戦線が生まれた。連合軍はそのまま西ヨーロッパ内部に進撃を続け、東西の両面から反攻をうけたドイツの敗色は濃厚となった。

そして共通の敵であるナチス・ドイツを打倒するために進められた米英両軍とソ連軍の作戦行動は、だれの目にも、軍事占領による勢力圏拡大の競争というよりは、世界を再建するための協力活動と映っていた。

実際に、当時戦況の進展と並行して、ルーズベルトも国際秩序を再編する構想をまとめるために精力的に活動していたのである。

4 戦後の世界平和の構想を求めて

top

4.1 集団安全保障の模索

戦時中、ルーズベルトの外交上の主要な任務は、当然のことながら連合国間の結束を保持することにおかれ、その他のことはすべて、この至上命令ともいうべき課題に従属していた。

そして彼は軍事上の勝利に導く作戦会談においてはもとより、戦後の平和構想の立案作成にさいしても、連合国の協力体制を促進するうえに卓越した手腕をふるった。

軍事的な「大同盟」を戦後の政治的な「大同盟」に発展させることこそ、彼がもっとも重視し、精力を注いだことであったのである。

国際的な政治指導者として、ルーズベルトは参戦当初から、大西洋憲章の中にもりこまれたような国際秩序の実現をめざして、着実に努力をつみかさねていった。

一九四二年一月、民主主義陣営の共通の戦争目的をうたった連合国宣言においても、「一般的安全保障に関する、より広範にして、恒久的ななんらかの制度」を樹立する必要が指摘されていた。

そしてこの安全保障制度の立案をめぐる問題は、早くからルーズベルトや国務省の役人はもとより、種々の民間団体や有識者によってとりあげられ、いろいろな角度から検討されてきた。

彼らの提案にはさまざまなニュアンスの相違があったが、一般的に一つの共通した見解が認められた。

それは、世界一の強国という地位に伴う国際的な責任をアメリカが果たす必要があり、そのためには自ら率先して国際機構を設立し、その中で指導的な役割を果たさなければならないということだった。

このような世論の動きを背景に、ルーズベルトは、単に軍事的共同作戦のためだけでなく、戦後の国際協力を確実にするために、たびたび連合国の首脳と会談をもち、終戦の条件とその後の方針を決定するうえに重要な役割を果たすことになった。

まず、北アフリカ侵攻作戦が開始されてまもない一九四三年一月、ルーズベルトはチャーチルとモロッコのカサブランカで会談し、戦争の終結にあたり枢軸国と取引したりせず、全面的な勝利まで戦いぬくという「無条件降伏」の原理を採択した。

これは枢軸国側の抵抗を頑強にし、大戦を長引かせたばかりか、これらの国の瓦壊によって力の真空地帯をうみだし、共産主義勢力の進出を助けることになったと、後になって強い批判を浴びた。

だがルーズベルトは大戦を民主主義とファシズムの闘争ととらえ、枢軸国の体制を変革して民主化しなければ、国際社会の一員に復帰させることは不可能であり、さらに世界平和を維持するにはソ連邦と友好的関係を保つことがなによりも必要であると考えていた。

したがって当時としては、無条件降伏を主張しても当然だったといえる。

米英両国の首脳がこうした考え方にたっていたことは、半年後にカナダで開かれたケベック会談で、ドイツの非軍事化と工業力の破壊が検討されたことにもあらわれていた。 |

ケベック会談――左端はカナダ首相

|

ソ連邦との協力を確保できるかどうかについては、まだ一沫(いちまつ)の不安があった。

だが一九四三年春にコミンテルンが廃止されると、対ソ外交関係はいちじるしく好転し、その年の一〇月にハル国務長官はモスクワを訪れ、英ソ両国との外相会議に出席した。

そしてそこで採択されたモスクワ宣言では、第二戦線の設定とともに、三大国が戦後においても引続き緊密な協調を続け、さらに国際組織を樹立する必要があることを正式に認めたことがうたわれたのである。

ここに国際連合の設立に向かって第一歩がふみだされた。

ハル国務長官は帰国後、意気揚々として、大国間にこの了解ができたからには、「もはや勢力範囲も、同盟も、力の均衡も必要ではなくなった」と楽観的な意見を表明したが、これはルーズベルトの国際主義の信念でもあったのである。

|

カイロ会談(左端が蒋介石)――蒋介石政府を同盟国とした

|

テヘラン会談の三巨頭

(左よりスターリン、ルーズベルト、チャーチル)

|

モスクワ会談の翌月、ルーズベルトはふたたび大西洋を渡って、チャーチルおよび蒋介石とカイロ会談を開き、日本が侵略した領土の剥奪を宣言し、さらに中国に対し戦後の国際機構で大国の地位を与えることを約束した。

ルーズベルトの頭の中には、日本の崩壊後について、早くも中国を中心とする安定したアジアの再建が構想されていた。ついで彼はイランのテヘランにおもむいて、チャーチルとともにスターリンと会談し、軍事面の共同作戦の協議に加え、ここで「世界平和維持のための国際連合」案を提示した。

そしてこのスターリンとの初めての会合で、ルーズベルトはスターリンが話し合いのできる人物であり、交渉のやり方しだいでは十分にうまく手をとりあっていけると考え、自信を強めたのであった。

このように大国間の話し合いが進み、首脳者の個人的な接触が深まるにつれて、ルーズベルトの平和構想はしだいに現実性を帯びてきた。

彼は国際秩序を維持するには、米英ソ中四大国の緊密な協力関係がその基盤になければならず、いわば「四人の国際警察官」を柱にしてそれを実現しようと考えていたのである。

ハル国務長官によれば、ルーズベルトはフランスを含めた他のすべての国が武装解除されたら良いのではないかと望んでいたほどであった。

これは大国を中心とした発想であり、国際関係の前提となるべき主権平等の原則と矛盾する面があったか、ルーズベルトは国際社会の組織化という理想をかかげる一方、その実現にあたり、国際政治に占める力の要素を重視する現実主義的な立場をとったのであった。

また、共産主義との体制の相違をそれほど気にせず、スターリンとの個人的な友好関係を保てれば、米ソ両国の関係もうまくいくと楽観的にみている面があった。

これを現状認識に甘い非現実的な見解とみるならば、ルーズベルトにはたしかにそういった要素もあった。

このようにルーズベルトの国際平和へのアプローチには、理想主義と現実主義、それに楽観的な側面とが奇妙に混じりあっていたが、いずれにせよ国際社会の組織化をめざす熱意が全体を貫いて存在していた。

そして彼の国際主義は、世界の諸問題を大国の指導者の間の相互理解によって処理しようとする傾向があり、その意味で、エリート政治的な性格がこかった。

ここには、国内政治の場合と同様、彼の貴族的な背景の影響も認めることができよう。

このような大国首脳の個人的折衝と政治力に大きく依存するアプローチは、世界平和を保障する手段としては弱い点があったが、逆にイデオロギーとか社会制度の違いに拘泥せずに大胆な同盟政策をうちだすことも可能にしたのであった。

また、それだけにこの時期の集団安全保障の構想は、ルーズベルト自身の指導力に負うところが大きかったといえる。

4.2 四選への道 top

国際社会を組織化しようとする計画は、ルールベルトの個性に大きく影響されていたが、彼は決して独走しているような印象を国民に与えなかった。

この点、第一次世界大戦のときと異なり、国際主義の風潮がアメリカ社会の中に深く浸透していたことがルーズベルトに有利に作用した。

だがそれ以上に重要なのは、ルーズベルトが議会と世論の支持をとりつけるために、第一次大戦時のウィルソン大統領よりもはるかにすぐれた政治的配慮を示したことであった。

彼は戦後構想を超党派の基盤にたってまとめるように努め、その各段階で議会の指導者を参加させ、さらに巧みに戦争の遂行と国際平和機構の樹立とが不可分の関係にあることを強調して、世論の啓蒙を図った。その結果、民主党のみならず共和党も、一九四三年には「恒久平和を達成するため国際協力機構にアメリカが責任をもって参加する」立場を正式に確認し、大戦末期の対外政策の基本方針について、超党派外交を行なう基盤がつくられたのであった。

一九四四年、ふたたび大統領選挙戦が近づいたとき、両党はいずれも国際協力を支持する態度をとり、この重大な時期に、対外政策をめぐって世論に大きな分裂をひきおこすような事態は避けられた。

だが戦時中の選挙であるため、アメリカにとりやはり一つの大きな試練であった。

民主党の候補指名はルーズベルト自身の意向にすべてがかかっていた。

党内のボスや保守派は彼の再出馬に批判的であったが、ルーズベルトはついに全国大会の一週間前に、「私は心の中ではハドソン河の故郷に帰りたい気持ちにかられている。しかし良き兵士として、私は大会の指名を受けるし、また奉仕するだろう」と述べ、第四期出馬の決意を表明した。

民主主義陣営の勝利は確定的となっており、アメリカの指導者が交代しても戦況の行方にはそれほど支障はないと考えられたが、国際平和機構をきずく作業はむしろこれから重大な段階に入ろうとしており、その意味でもルーズベルトの指導力はいぜんとして必要とされていた。

そして民主党大会はこの人類にとって重要な仕事をなしとげることを期待して、彼を大統領候補にふたたび指名したのである。

だがここで、当時はあまり重視されなかったが、後になってきわめて大きな意味をもつことになった人選が行なわれた。

それは副大統領候補の指名であった。

一九四一年以来副大統領の職にあったヘンリー・ウォーレスは進歩派に属し、ソ連邦にも好意的で、もしも対ソ協調を戦後のアメリカ外交の根本方針とするなら、それを推進できる適任者といえた。

だが彼は保守的な党の領袖のうけがよくなかった。

その結果、ほとんど無名に近いハリー・トルーマンが特別に深い考慮もなく選ばれた。

ルーズベルトはもとより国民一般も、副大統領にはそれほど注目しておらず、それだけにトルーマンの反共精神や国際政治の指導力の有無などは十分吟味されたりしなかった。

そしてこの決定が一年もたたぬうちに世界の歴史に重大な影響を及ぼすことになるだろうとは、だれ一人として夢にも思っていなかったのである。 |

4選され、次期副大統領ハリー・トルーマン(中央)、

前副大統領ヘンリー・ウォレス(右)とともに記者会見するルーズベルト。

ウォレスはルーズベルトと同様、ソ連とも協調的であったが、

ここで副大統領が変わったことが、ルーズベルトの死後、

米ソの対立を生みだしたとも言われている。(NTT出版、p223) |

選挙戦は終始ルーズベルトに有利に展開した。

彼は戦時大統領として、また総司令官として、国民の信頼を一身に集めていた。

しかも対立候補である共和党のトマス・デューイは、外交政策の面で争点を見出せなかったばかりか、ニューディール以来の国内改革にも効果的な批判を行なうことができなかった。

ニューディールはますますアメリカ社会に定着しており、ルーズベルトの平和構想も、大多数の国民の信念となっていた。そしてあたかも自明の理であるかのように、ルーズベルトは四選されたのであった。

4.3 「一つの世界」の実現へ top

第二次世界大戦はようやく最終段階に入り、東アジアでは日本本土の空襲と並行してフィリピン攻略作戦が進展し、ヨーロッパでは連合軍が東西からドイツ国境に迫ろうとしていた。それと同時に、国際社会を組織化する活動も仕上げの段階に入りつつあった。

アメリカはすでに食糧農業機関や連合国救済復興機関を設立したり、国際労働機関を復活させる各種の国際会議に参加し、国際機構を整備する課題に積極的にとりくんでいた。

また一九四四年七月に開かれた経済問題を討議するブレトンウッズ会議では、国際復興開発銀行や国際通貨基金を創設する協定が結ばれ、ドルを国際通貨の中心として世界経済秩序の再編が図られるとともに、アメリカ資本を軸にして世界的な規模で自由企業体制を再建しながら経済復興を進めようとする構想がうちだされた。

これはアメリカが圧倒的に強大な経済力を保有している実状からみて当然のことといえたが、アメリカの政策担当者の間には、大戦後に再発するかもしれない経済危機を対外進出によって未然に防正し、かつこの機に乗じてアメリカの経済圏を拡大しようとする積極的な意図も働いていた。

それはアメリカ資本の力と自由企業の理念のもとに、経済の分野で国境のない「一つの世界」を構築することを意味していた。

国際平和機構の設立についても、一九四四年八月よりワシントンの近郊でダンバートン・オークス会議が開かれ、アメリカ案をもとに、国際連合憲章の具体的な計画が米ソ英中の四国代表者によって作成された。

そこでは、大国の協力を集団安全保障の軸にしようとするルーズベルトの考え方に、主権平等の原則が組み合わされ、拒否権やソ連邦の代表数など未決定の問題が残されたものの、国際組織の実現に向かって大きな前進をみたのであった。

そして翌年二月に、三大国首脳の戦時協力のクライマックスともいうべきヤルタ会談が開かれることになった。

当時ルーズベルトの健康はあまりすぐれておらず、クリミア半島のヤルタのような遠方に出向くのにはむいてなかったが、スターリンはソ連邦を離れることを望まないので、無理をおして長い旅路についた。

それだけにこの会談にかけるルーズベルトの期待は大きかった。

彼は未解決の問題を処理してソ連邦の国際連合への加入を確実にしなければならず、最終段階にきた大戦の効果的な終結を図る共同作戦を打ち合わせ、さらに占領地域の戦後処理方式を協議する必要があった。

そしてソ連邦との協力体制を固め、「大同盟」を軸とする平和構想の総仕上げを行なおうと大きな抱負をいだいていたのである。

これらの諸点で、ヤルタ会談は注目すべき成果を収めた。

ドイツの非軍事化や分割管理を含む処理方針、枢軸国の民主化と東欧の臨時政府の改善、さらには大国間の緊密な連携を引続き保持するための外相会議の定期的開催などかとりきめられ、国際連合についても拒否権問題が解決し、憲章を採択する連合国会議の日取りまできまった。

また対日戦争の早期終結をめざして満州の利権や南樺太と千島列島を交換条件にソ連邦の参戦が協定され、ソ連邦の中国国民政府支持も約束されたのである。

ここに国際連合の設立が確実になり、大戦の終結およびそれ以後の諸問題について、大国間の協力体制が整えられたようにみえた。

実際に本国にもどる帰途、深い疲労にもかかわらず、ルーズベルトや彼の側近たちは喜びにもえ、明るい顔をしていた。

彼らは勝利を確実にする手段、恒久平和の機構、それを支える大国の協調のすべてを手にいれたと考えていたのである。

後になって、ルーズベルトはこの会談で持ち前の政治的判断力がにぶり、スターリンに多くのものを与えすぎ、共産圏を拡大させるもとをつくったと批判されることになった。

だが冷戦になってからかえりみてソ連邦に対する過大な譲歩と思われることがあったとしても、ソ連邦の軍事力がきわめて重要な役割を果たし、ましてや対ソ協力が戦後の世界平和の第一要件とみなされていた当時としては、それらは当然必要とされる取引という面を強くもっていた。

かりにこの取引においてソ連側に有利な面があったにせよ、むしろそうした犠牲を払って得た協力体制を維持し、それを積極的に活用していくことこそ、アメリカにとってより大切なことであったといってよかろう。

少なくともルーズベルトにはそのように考えられていたように思われる。

4.4 指導者の死 top

ヤルタ会談から帰ったルーズベルトは二月末にサンフランシスコ会議(多数国が参加する国際連合創設会議)の招請状を発し、三月一日には自らヤルタ会談(対ドイツ戦終決会議)の結果を議会に報告した。

彼の報告には国際平和の実現が近いことを示す力強いひびきがあった。

だがそれと同時に、この演説はルーズベルトの健康が非常に悪いことをも暗示していた。

彼は二〇年間にはじめて公開の席で自分の身体の障害について口にし、腰かけたままの姿勢で語り、発音にもかなり困難をきたしているようにみえた。

そこにはもはや昔からの他とくらべるもののない名調子は失われていた。

彼と身近に接している人々の間には、大統領の健康について不安に思うものがでてきた。

しかし、多くのものはやはり彼の超人的な力に盲信に近い感情をいだいていた。

ルーズベルトの健康の衰えと並行して、ソ連邦との関係も、ヤルタ会談以後、しだいに悪化する不吉な兆候をみせ始めた。

ソ連軍による東欧諸国の解放が進み、この地域で戦後の再建の問題が具体化するにつれて、ソ連邦に対するアメリカの不信感は高まった。

ルーマニアで親ソ的政府がうまれると、アメリカはソ連邦が傀儡(かいらい)政権をたてたと考え、またポーランドでも、ロンドンの亡命政府か復帰できないのは、ソ連邦が自由選挙の約束を破って、自分に都合のよい政権を保持しようと画策したからであるとみなした。

そしてこれらをとおして、アメリカの目には、ソ連邦が戦後の混乱に乗じて共産圏を拡大するためにヤルタ協定に違反する行動にでたと映ったのである。

このことは反共主義者のみならず、ルーズベルトのようにソ連邦との相互理解を重視する人々についてもいえた。

ルーズベルトはいぜんとしてソ連邦との協調の可能性に期待をかけていたが、それだけにスターリンの行動にいらだち、三月末にはチャーチルに電報を発して、ヤルタ以後ソ連邦の態度が変化したことに憂慮していることを伝え、四月一日には、スターリンに「ヤルタでとりきめられた政治的決定、とくに「ポーランド問題に関する決定が行なわれていない」ことに対して、強い語調で不満の意を表明した。

しかし彼はソ連邦との完全な了解に達するには時間と忍耐か必要であり、ともかくいつも「ドアをあけておこう」と考え、そうすればスターリンと協力していっしょに仕事をすることができるだろうという信念をもち続けていた。

ルーズベルトがこのようにソ連邦との協力を志向しながらも、スターリンの東欧政策に不信感をもったのは、彼の対ソ協力がアメリカ的な民主主義の考え方にそった世界の再建という構想にもとづいていたことに原因していた。

つまりファシズムから解放された地域は自由主義制度が確立されるべきであると考えていたのである。

しかもルーズベルトの国際平和構想は理想主義的性格が強く入っていたため、一面で社会体制の異なる国とも提携しようとする包容性があったと同時に、他方で権力政治や勢力均衡の観点から国際政治をとらえようとする姿勢に欠けていた。

その結果、彼が東ヨーロッパがソ連邦の安全保障にとってどれほど重要な意味をもつか、あるいはこの地域が新しい勢力関係からみてソ連圈にくみこまれるのがどれほど自然ななりゆきであるかを理解しようとせず、多くのアメリカ人と同様、共産圏の拡大をソ連邦の侵略のように受けとめたのである。

ましてやルーズベルトには、アメリカを中心に世界を再建することにより、アメリカが自ら「帝国」になり、解放者から抑圧者に変わる可能性があることなど念頭になかった。

アメリカ的世界の拡大は民主主義の拡大と同一視され、それに反する行為はすべて戦後の世界平和を危くするもののように思われたのである。

今や世界の動向が必ずしもルーズベルトの期待しているようにならないことが明らかになりつつあった。

彼の手のとどかないところで、彼がコントロールできない動きが始まっていた。

もしもルーズベルトが長く生きていたら、持ち前の柔軟性を発揮して、この現実にうまく対応する手段を見出したかもしれない。

だが彼の生命は、だれも予期しない間に、終わりに近づいていた。

一九四五年三月二九日、ルーズベルトはしばらくの間休息するために、ジョージア州のウォームスプリングスに行った。

これは以前、彼が小児麻痺の療養をするために滞在した土地であり、しばしば静養に利用されていた。

このときルーズベルトの身体にはとくになにも異常はなく、彼の主治医はもとよりルーズベルト夫人も同行していなかった。

実際にルーズベルトはこの保養地で平常どおり職務を行ない、すこぶる快適に過ごしているようにみえた。

四月一二日彼は朝少し頭痛がしたか、そのままなにごともなくすぎ、雑務を片づけたり、描きかけの肖像画のモデルになったりしていた。

だが昼近く、ルーズベルトは急に頭に手をあてて椅子の背に倒れ、そのまま失神した。

これが彼の最後であった。

死因は脳溢血であった。政府の高官はもとより、ルーズベルト夫人も主治医も臨終には居合わさなかった。 |

晩年のルーズベルト(中央)とその一族(1943年)

右から二人目が妻のエリノア、後は子供と孫

|

アメリカの、そして世界の偉大なる指導者の最後としては、あまりに急激であり、はかないものであった。

また、ワシントンで大統領の死を聞いたルーズペルト夫人が気をとりなおしてから口をひらき、「私たちよりも、アメリカの人々と全世界の人々にとって、悲しいことです」と述べたように、彼のとつぜんの死は世界に大きな衝撃を与えた不幸なできごとであった。

大戦の勝利は確定していたものの、戦後の国際秩序をまさにきずきあげようとする大切なとき、しかも新しい対立が芽ばえ始めた困難なときに、この偉大な指導者は地上を去ったのである。

彼の葬儀は四月一四日、生前の指示にしたがって短く簡素に行なわれた。

監督教会派の司教が、ルーズベルトの最初の大統領就任式の演説から、「我々が恐れるのはただ恐怖だけである」という言葉をとりだし、くり返し述べた。それは彼の生涯を飾るにふさわしいひびきをもっていた。

遺骸はハイドパークの彼の生地に埋められた。

トルーマンがすぐに大統領の職務についたが、ルーズベルトの死を悼(いた)む弔(とむらい)の鐘は、新しい不安な国際対立の時代の始まりを告げる不吉な合図でもあった。

なお、対日戦終決会議のポツダム会談は5ヵ月後の7月に新任のトルーマンが出席し、日本に対する無条件降伏が決められた。

top

**************************************** |