|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

第一章 貴族的政治家の誕生

1 アメリカ名門の貴公子

top

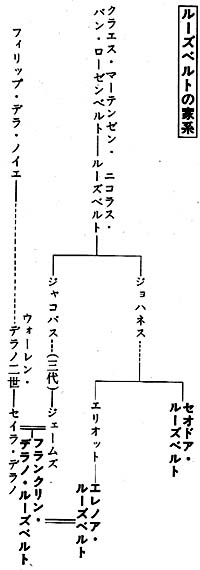

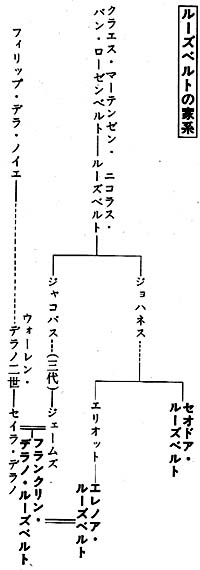

1.1 名門の血統

一八八二年一月三一日、フランクリン・デラノ・ルーズベルトはハドソン河に沿う美しい自炊につつまれたニューヨーク州のバイトパークで生まれた。

ルーズベルト家はこの上流階級の宏壮な邸宅が散在する田園の一角を占めるのにふさわしいアメリカの名家であった。

彼の祖先はアメリカがまだイギリスの植民地であった一七世紀なかぱに、当時ニューアムステルダムと呼ばれていたニューヨークの地に、オランダから移住してきた商人であった。

貿易取引などでめざましい成功をおさめたルーズベルト家は、ニューヨークの上流階級にはいり、アメリカの独立革命にさいしても、多くの富裕な商人がイギリス側についたにもかかわらず、独立を支持して、革命派の中に社会的地歩をきずいた。

その結果、独立後はニューヨーク政界の有力者として州憲法の起草に参画したのみならず、その一家から上院議員もだした。

ルーズベルト家はその後もひきつづき実業界をもとに活躍し、フランクリンの父ジェームズも鉄道をはじめ、石炭業、運河建設など手広く事業を行なっていた。

彼は見かけは乗馬をたのしむ昔ふうの田舎紳士で、道楽に民主党の政治に首をつっこみ、当時の産業界の巨頭のようなめざましい活動こそなかったか、経営や財産管理に手腕を示して、後にフランクリンが政界にのりだすのに必要な経済的基盤をつくりあげていた。

こうしてルーズベルト家は単なる名ばかりの名門ではなく、富裕な経済力の裏づけをもっていたのである。

ある系図研究家によれば、ルーズベルト一族は少なくとも十一人の大統領と血筋のつながりをもち、新大陸に最初に移住した先祖の直系だけをみても、三人の大統領をだしたといわれている。

母方のデラノ家もフランダース出のやはり由緒ある名家であり、祖先は一六二一年ニューイングランドにわたった清教徒であった。

彼らも海運業で財をなし、その地方で資産家としての地位を保っていた。

フランクリンの母親セイラは意志の強い婦人で、二六歳の若さで、当時夫人に死別していた五二歳のジェームズと結婚した。

彼らの結婚生活は年齢のへだたりにもかかわらず、平穏で幸わせなものであった。 |

|

だがフランクリンが生まれたとき、ジェームズは高齢で、健康もあまりすぐれなかったので、日常生活はセイラがきりまわすことになり、そのためフランクリンも家庭では、父よりこの気丈な母から強い影響を受けることになった。

フランクリンはハドソン河の自然の中で幼少時を過ごし、恵まれた環境のもとで、なに不自由なく育てられた。

読書好きというよりは、鳥の標本を集めたり、小馬や帆船をあてがわれて遊ぶなど、戸外の生活に多く親しんだ。

教育も地方の富裕な家庭によくあるように、小学校にははいらず、両親や家庭教師から受け、友人も同じ上流階級から選ばれた。

したがって一般の民衆の生活とは接触がなく、庶民性に欠ける面があった。

その反面、青年期に入る前に八度もヨーロッパに遊山旅行につれていかれたことからもわかるように、早くから海外の様子を見聞する機会をもち、自然に国際的感覚を養われたのであった。 |

母親セイラとともに(1893年)

|

1.2 上流社会の学校ヘ top

フランクリン・ルーズベルトは一四歳のとき、良家の子弟だけを集めるボストンのクロトン校に入学した。

これはニューイングランドの社交界をバックにした私立学校で、入学条件はきびしく、秀才を教育するというよりは、貴公子たちの交際の場といった性格が強かった。

それだけに上流階級の徳性を養うことに重点がおかれ、彼らの特権意識や優越感が自然のうちにはぐくまれることになった。

ルーズベルトはバイトパークの家庭からいっきょに寄宿舎の集団生活に入ったが、これまでのせまい殼を破って、しだいに社交性の豊かな人間へと成長した。

クロトン校では、その保守性を反映して、ラテン語など古典的科目が中心であり、社会科学の分野でも、自由競争や自然調和の理念に支えられた古典派経済学など、まさに時代おくれになろうとしている内容が多くを占め、後に政治家として社会問題に直面したさいに役にたつようなものにはとぼしかった。

そしてルーズベルトは必ずしも優秀な学生ではなく、成績もそれはどよくなかった。したがって、彼の主要な活動舞台は正規の授業以外のところにあった。

クロトン校では、ディスカッションを通して実際的な思考力を養うことが重視され、弁論大会もたびたび開かれたが、ルーズベルトは弁舌の点ですぐれた才能を示し、彼の巧みな論法と雄弁な演説は学内でかなりの名声を得た。 |

クロトン校時代のルーズベルト(左)、右はいとこ

|

そうした論戦に加わることによって、ルーズベルトは現実の問題に対する視野を開かれ、それを単に理解するだけでなく、相手を説得する技量を修得していったのである。

実際にそこでは、自由銀貨鋳造をめぐる一八九六年の大統領選挙戦、キューバ解放と米西戦争、さらに植民地の領有の是非など、当時の重要な政治問題が議論の対象となった。

この時期にルーズベルトが示した見解は必ずしも一貫性がなく、矛盾する要素が含まれていたが、いくつかの点で、彼の基本的な考え方をあらわしていた。

通貨問題については、農民の苦境をインフレ通貨によって救おうとした自由銀貨鋳造の要求に反対して、保守的な実業界の観点にたって安定した健全通貨を主張したが、独占的企業の支配力には批判の目を向け、農民側に同調する姿勢をとった。

また、世紀転換期のアメリカの帝国主義的風潮を反映して、米西戦争にさいしてはスペインに対する強硬な政策を支持し、遠縁の伯父にあたるセオドア・ルーズベルトがキューバで義勇騎兵隊の指揮をとって名声をあげると、自ら出征を志願しようとさえした。

だがその反面、米西戦争の結果フィリピンの植民地化をめぐって世論の分裂がおきると、帝国主義批判の側にまわって、フィリピンの独立を主張し、さらに南アフリカでボーア戦争が勃発すると、イギリスの植民地政策に反対するボーア人の闘争を支持する態度を表明したのであった。

しかし、他のなによりもましてルーズベルトが傾倒したのは、海軍拡張論であった。

彼は大海軍主義を無条件に信奉し、その主張は生涯を通して、彼の思想の根底に横たわったほどであった。

当時アメリカで、海軍史家のアルフレッド・マハンが書いた『海の支配力が歴史におよぼす影響』や『現在と将来におけるアメリカ海軍力の利害』が広く読まれていたが、ルーズベルトも彼の著書から大きな感銘を受け、世界的強国になるには大海軍力の建設が必要であるとの確信を抱いた。

そして、海軍基地の観点からハワイの真珠湾の重要性を論し、こうした海軍力をバックにアメリカが国際舞台で指導的な役割を果たすべきであると主張したのである。

一九〇〇年、クロトン校の卒業生の多くと同様に、ルーズベルトはこれまた上流教会の私立学校であるハーバード大学に入学し、しかも、その中でも貴族的なサークルに所属した。

ハーバードでの四年間も、彼の主な関心は学業以外の面に向けられた。

政治学や経済学に興味をもったものの、成績は概して思わしくなかったのに対し、彼の政治家としての才能は諸々(もろもろ)の学内活動を通して、早くもその片鱗(へんりん)が示されたのであった。

クロトン校以来の特権意識や優越感に支えられて、彼はつねに学生組織のリーダーになろうと運動した。

クラスの終身委員長の選挙にさいしては、非常に不利な状態から種々の政治的工作をしてみごと当選し、歌はうまくないが、自ら合唱隊を組織して幹事となり、また、運動神経や技量がすぐれていたわけではなかったが、フットボールやボート・クラブのキャプテンになったりした。

彼にとって学内活動は一種の政治活動であり、統御力のある優秀な指導者として才能を認められることに重点がおかれていたのである。

なかでも彼が情熱を注ぎ、政治的手腕を発揮したのは、大学新聞「クリムズン」紙での記者活動であった。

彼は絶大な活動力と耐久心とによって、最後には編集長の地位を獲得したが、これには彼の持ち前の政治的野心が強く働いていたといえよう。 |

ハーバード大学時代のルーズペルト

|

実際に彼は新聞の編集者として特別にすぐれた天賦の才能をもっていたわけではなかった。

しかし、一般学生の意向をとらえるのには敏感であり、学内の日常生活から問題をとりあげたり、イギリスの植民地政策に反対する論陣をはってボーア人救済運動をおこすなど、活発に行動し、それを通して世論の動きをつかみ、また、それを操作する技術を身につけていった。

だが、このような多方面にわたる野心的な活動にもかかわらず、ハーバード大学におけるルーズベルトは実質的には社会意識にとぼしく、政治性もうすかったといわざるをえなかった。

この時期の彼の政治意識はなによりもましてさまざまな組織の指導者になることにあり、そのために政治的工作の巧妙さを競うといった一種のゲーム的な色彩が濃(こ)かった。

したがって、当時アメリカ国内にもりあがってきた革新主義の社会改革運動を学内活動に反映させることはもとより、ボーア人救済運動にみられた帝国主義批判をアメリカ自身の対外政策の批判に発展させることもなく、上流社会に深く根をおろしたハーバードの気風や考え方にも全然疑問を抱かなかった。

学内政治家としてのルーズベルトは、結局のところ貴族的なサークルの温床の中で旺盛な自負心を満足させるといった面が強く、社会問題に対する関心も、特権的な紳士が一般庶民の問題について抱く使命感のような意識をそれほど超(こ)えるものではなかったのである。

1.3 政界にのりだす top

とくにニューヨーク州で初めて選挙戦に自動車を乗りまわしたり、また、選挙区の住民に直接話しかけるといった当時としては進取的な態度をとるなど、彼の運動は選挙民の注目を集めるのに十分であった。

だが、彼の政治的手腕は、アメリカの多くの地方選挙がそうであったように、この場合も論争点となるような重大な政策の提唱ではなく、投票を集める政治技術にかぎられていたといえる。

彼がとりあげた問題といえば、リンゴ樽に標準樽を用いるといった、農民には関心が深いが、政治的にはきわめてささいなことにすぎなかった。

しかし、ともかくルーズベルトは、元大統領の威光に加えて、精力的、かつ斬新な選挙運動により、僅少の差ながら長年にわたる共和党の支配を破って勝利を収め、ニューヨーク州の上院議員となり、アメリカのみならず世界に重大な影響を及ぼす長い政治生活の第一歩をふみだすことになったのである。

2 帝国主義と革新主義 top

2.1 独占資本の成長

ルーズベルトは一九世紀末期に少年時代を過ごし、二〇世紀初めの一〇年間に成人して、早くも政界にはいることになったが、この時期のアメリカはまさに急激な変貌をとげつつあった。

青少年期のルーズベルトは、いわば世間知らずの貴公子として、そうした社会変化のもつ意味を十分に認識していなかったが、一九世紀末より急速に進んだ独占資本の成長と、それを背景に展開した帝国主義および革新主義の運動こそ、後にルーズベルトが偉大な政治的手腕をふるうことになる舞台のお膳立てをしたのであった。

ルーズベルトが生まれたのとちょうど同じ年に、スタンダード石油の独占企業が組織されたことに端的に示されたように、当時のアメリカは南北戦争以後のめざましい産業の発展の中で、早くも独占資本主義が芽ばえようとしていた。

西部ではまだ血なまぐさいインディアンとの戦争が続いていたが、それも終わりに近づき、一八九〇年には開拓地の前線を示すフロンティア・ラインの消滅が宣言されるような状態であった。

そして、経済の中心は農業から工業に移り、北部の産業資本は奴隷制を解体された南部のみならず、大陸横断鉄道の建設を通して西部をも支配下に収めて、全国的な市場を形成し、技術の進歩に伴い、大企業化がいちじるしい進展をみせた。

さらに産業資本の手は政府にまでのび、政治は事実上実業界に左右され、金権政治と呼ばれるような事態がうまれていた。

こうした状況のもとで、鉄鋼業に君臨したアンドルー・カーネギー、鉄道網を支配したコーネリアス・バンダービルトやE・H・ハリマン、石油王国をきずいたジョン・D・ロングフェラー、鉄道や鉄鋼業を背景に最大の金融王にのしあがったジョン・P・モルガンなど、企業活動を通して巨大な富をなす者が輩出したが、これら産業の将帥の出現は、めざましい独占資本の成長を具体的に物語っていた。

しかもルーズベルトとは対照的に、彼らの多くは貧しい家庭に生まれながら努力と才覚によって実業界に頭角をあらわした成功者であり、一面で目的のためには手段を選ばぬといったやり方に批判の目が向けられながらも、当時の立志伝の人物として偶像視され、ビジネス崇拝の風潮をうみだすとともに、アメリカ社会内部の流動性を立証するものとして高く評価されたのであった。

しかしこのような工業の発展、とくに独占資本の成長が、アメリカに深刻な社会問題をひきおこしたのは当然であった。

工業の発展を支える労働力はこのころ急激に増加したヨーロッパからの移民によってまかなわれる面が大きかったが、「新移民」と呼ばれる一九世紀末期の移民は西欧や北欧を中心とした従来の移民とは異なり、主に南欧や東欧系で、一般に貧困であったのみならず、アメリカの政治制度にもなじめず、新しい社会に同化することが困難であった。

そのため都市にスラム街がうまれ、彼らを政治的に利用するボス政治家をはびこらせ、政治の腐敗さえ招いた。

また、劣悪な労働条件や悲惨な幼少年・婦人労働などにより労働争議は絶えず、労使間の対立は激しくなり、頻発する経済不況とともに社会の動揺は一段と深まった。

それに加えて、企業合同や合併が進展し、経済力が巨大な独占資本に集中する中で、従来の自由競争にもとづく経済機構は破綻しはじめ、取引活動が不当におさえられたり、企業にのりだす機会がしだいにせばめられるようにさえなってきた。

一方アメリカの経済力はこの間にめざましい上昇を続け、一八八〇年代には輸出額が輸入額をこえ、九〇年代には世界一の工業生産高を誇るまでになったが、これは逆にフロンティアの消滅とあいまって、過剰生産の脅威をもたらし、とくに九〇年代の深刻な経済恐慌のもとで、飛躍する工業生産力にとり国内市場がもはや十分でないのではないかという不安感がかもしだされた。

こうして独占資本の成長に伴い、実業界による政治の支配とその腐敗が顕著になり、独占行為によって自由競争が抑圧されただけでなく、苛酷な労働条件のもとで階級対立が激しくなり、しかも過剰生産の不安に脅かされるようになると、アメリカ社会にはこれまでにない新しい危機感がでてきたのである。

2.2 帝国主義への移行 top

アメリカ経済が独占資本主義の段階に入り、以上のような諸種の問題が発生すると、これに対処するために二つの動きがあらわれた。一つは海外進出によって国内の不安から国民の目を外にそらせ、かつ経済的困難をも解決しようとするもので、もう一つは逆に国内の政治改革にとりくみ、政府の手で独占資本の弊害を取りのぞこうとする運動だった。

こうして世紀転換期ころより、アメリカには、帝国主義と革新主義の二つの風潮がいわば並行して台頭してきた。

アメリカは大陸国家として発展を続けてきた間、ヨーロッパから労働力のみならず資本の供給も受けていたが、他方伝統的にヨーロッパの紛争にはまきこまれるのをさけようとする孤立主義的政策をとってきた。

だが、西半球などの後進的地域に対しては、原料資源を確保するために資本を投下したり、余剰商品のはけ口として海外市場を獲得しようとする姿勢をしだいに強めていた。

一八九〇年代は、まさに大陸的規模の発展からこうした新しいフロンティアを求めて海外に積極的にのりだす転換期となり、対外経済進出の必要と結びついて、ルーズベルトが傾倒したマハンの大海軍主義の思想や熱烈な宣教師の活動までがあらわれたのである。

この海外への膨張の動きは、二つの方向をとり、一つはハワイ併合運動にみられたように太平洋を越えて西へ、もう一つは汎米主義の活動に示されたようにラテンアメリカに向かっていた。

一八九八年に勃発した米西戦争はこれら双方の対外進出をいっきょに実現する機会をもたらした。

アメリカははじめはスペインの植民地政策に反対し、キューバの解放を唱えて宣戦布告したのであったが、フィリピンを攻略し、ハワイの併合を実現したのみならず、スペインに代わって自らキューバを支配下に収め、戦争の結果、カリブ海から東アジアにかけて植民地を領有する帝国として国際舞台に登場したのである。

さらに二〇世紀に入ると、ラテンアメリカおよびアジア双方への進出を結びつける戦略上重要な地点であるパナマ運河地帯を強引な手段で手に入れた。

そしてアジアに対しては、一八九九年の門戸開放宣言で、帝国主義列強の中にわけいって中国市場への進出を図る一方、ラテンアメリカについては、アメリカが西半球の国際警察力として中南米諸国の問題に干渉する権利があると主張し、ヨーロッパの勢力を排除しながら独占的な支配をきずきあげようと企てた。

こうしたアメリカの海外膨張策は、ルーズベルトを含む国際主義者の対外政策にも影響を及ぼすいくつかの理念を含んでいた。

まず、アメリカは古い専制政治や社会秩序から解放されたもっとも自由で民主的な社会をきずきあげたという信念にもとづいて、アメリカの勢力圏の拡大はこのすばらしい世界の膨張を意味しており、アメリカ人は自ら進んで後進地域の人々を指導し、文明を伝播させる使命をになっているという考えが横たわっていた。

これは当時広まっていた「白人の責務(White Man's Burden)」の思想とも結びついて、アメリカ人の中に根強い「宣教師意識」をうえつけたのであった。

また、アメリカは、植民地分割競争におくれて登場したこともあって、米西戦争の発端にもみられたように、対外進出にあたり「反植民地主義」をかかげ、ヨーロッパ諸国の苛酷な支配から植民地を解放するという主張のもとに、それらを自己の支配下におこうとした。

さらに門戸開放宣言に示唆されたように、アメリカは国際政治の舞台に公正な自由競争の理念を導入し、勢力圏の分割を図る権力政治に批判を加えて、その対外政策に道義的色彩をもたせようとしたのである。

このような理想主義的な理念にもかかわらず、現実の政策はアメリカを植民地帝国にしたてあげ、他の帝国主義列強と競争しながらナショナル・インタレストを追求するために種々の手段を講じさせた。

とくにセオドア・ルーズベルトにつづくタフト政権のもとでは、「ドル外交」の名のもとで、アメリカの経済支配をうちたてるために、カリブ海地域を中心に内政干渉や武力介入まで含む侵略的政策がとられた。

しかしながら、アメリカの勢力圏を確立するそうした帝国主義政策が理想主義的理念でいろどられていたことは、アメリカが世界の指導的な大国として国際秩序の建設に重要な役割を果たすようになったさい、無視できない影響を及ぼすことになったのである。

2.3 革新主義運動の展開 top

一方独占資本の支配力の強化に伴い、その弊害を是正する施策の必要が高まり、ここに国内改革を行なおうとする運動がでてきた。

この改革運動ははじめ巨額の負債をかかえてデフレに悩み、鉄道会社を中心とする大企業の不当な搾取に苦しむ農民の間で発生し、しだいに勢力を増して、一八九〇年代には人民党が結成されるまでに成長した。

この間に政府の鉄道規制立法やシャーマン反トラスト法の成立をみたが、人民党は一歩進んで、農民の苦境を救うためにインフレ政策を主張するとともに、独占資本の支配をくずすには、政治を人民の手にとりもどす民主化が必要であるとして、政治改革のプログラムもかかげた。

しかし、人民党はしだいに農民のせまい利害関係だけに結びついた要求にうもれるようになり、改革的性格はうすれていった。

そして一八九六年の選挙戦で。、ルーズベルト自身クロトン校の討論でとりあげたように、インフレ通貨の発行をめぐって大論争が展開されたか、結局敗れさり、この農民運動は衰退にむかった。

それと並行して、都市部では中産階級を中心に、政治の浄化を図り、貧困者の救済のために社会事業を行なおうとする動きがあらわれた。

この運動は地方政治の改革に成果をあげたが、やがて独占資本の不正な行為を暴露し、強力な連邦政府による独占取り締まり政策を要求するまでに発展した。

この新しい改革の気運はひろく革新主義運動と呼ばれるようになり、セオドア・ルーズベルトはその指導者のひとりとみなされ、実際に二〇世紀はじめ、彼の政権のもとで、トラスト攻撃、鉄道規制、政府による労使関係の調停、自然資源の保護など、種々の革新的政策が着手された。

革新主義はこのように公共の利益を代表する政府の手で、独占資本主義のもとで生ずる問題を解決し、社会の民主化を促進しようとするものであったが、当時西欧諸国などにみられた組織労働を基盤とする改革運動とは異なる性格をもっていた。

つまり労働者階級というよりは、資本と労働の組織化の進展と階級対立の激化に危機感を抱いた中産階級がこの改革運動の主要な担い手となり、したがって独占資本の支配力に対してのみならず、労働組合勢力の増大にも批判的立場がとられたのである。

そして革新主義は社会意識や責任に目覚めた良識ある市民がその倫理感にもとづいて社会の改良に取組むといった道義的色彩を強く帯びていた。

運動の目標も社会主義社会の建設とは反対に、政府の経済規制や福祉事業などをとおして、アメリカ自由主義の伝統的な価値を保持することにおかれ、その意味で保守的な体質をもち、また、改革が社会的優越意識をもつ中産階級の使命感に根ざしていたため、パターナリスティック(Paternalistic=強者が弱者を導く)な要素が入っていた。

ここに、生まれながらに「貴族的」な面をもつルーズベルトが革新主義に共感を覚え、参加するようになる素地があったといえよう。

実際にこの運動の指導者は、セオドア・ルーズベルトをはじめ、従来の政治指導者とはあまり変わらないエリート層によって占められ、革命勢力の下からのつきあげによる社会変革というよりは、政府による上からの改良というコースをとったのである。

こうして革新主義は労働組合の力を社会的基盤とせず、確固とした変革のイデオロギーの裏づけをも欠いていたため、大資本と対決するのに十分な力をもたず、政府の経済規制もむしろ大企業と政府との結びつきを深め、両者の協力によって問題の解決を図る国家独占資本主義の形成に道を開くものであった。

しかし、このような制約があったにせよ、革新主義はアメリカ国民が社会批判に目を開き、改革の伝統をつくりあげるうえに、重要な役割を演じたのである。

3 幸運より苦難の道ヘ top

3.1 ウィルソンとの接触

革新主義の風潮の中でニューヨーク州の上院議員になったルーズベルトは、抱負と期待にみちて政治生活の第一歩をふみだした。

彼は上流階級出身の貴公子らしく、一年生議員にもかかわらず自信にあふれた態度をとり、周囲の者には他人を見下しているような印象さえ与えた。

だかそれだけに、従来の政治の慣習にとらわれず、思いきって行動する理想主義的な面があった。

そして実際にルーズベルトの名を最初に高めたのは、一九世紀以来民主党機関の本部として党活動を牛耳(ぎゅうじ)ってきたニューヨークのタマニーホールにこもるボス政治家連中に対し、彼が敢然と挑戦したことだった。

当時ニューヨーク州では連邦上院議員が州議会で選出されていたが、おりから欠員ができ、党のボスはタマニーホールの実力者ジーパンを選出させようと策謀した。

それに対してルーズベルトは反対運動をおこし、頑強に抵抗した結果、けっきよくその計画を挫折させた。

これは政治の浄化をめざす革新主義運動の一環をなすものとみなされ、上院議員を国民の直接選挙で選出させる改革の動きを促進するうえに一役かったのであった。

だがこのジーパン事件を除けば、ルーズベルトにはとくに注目すべき活動はみられなかった。

もとよりこの時期に、彼は社会問題や経済界の動きなどについての理解を深めた。

しかし、主要な関心は自然資源の保護策などに向けられ、改革政策の核心をなす経済規制の問題からは離れていた。

むしろ後の政治活動からみて重要であったのは、このころアルフレッド・スミス、ロバート・ワグナー、フランシス・パーキンス、ルイス・ハウ等、都市の下層社会の問題に深い関心をもち、自ら社会事業に従事するなどして、積極的な社会政策をうちだそうとしている活動家と親密な交際をもったことであった。

彼らとの交わりを通して、貴族的な環境に育ったルーズベルトは、別世界ともいうべき庶民の社会の問題に触れることになり、実際に彼らの多くは後にニューディールの社会政策の実施にあたり、ルーズベルトの良き協力者となったのである。

一九二一年、ルーズベルトはふたたび州上院議員選挙戦にのりだし、今回は絶対多数で輝かしい勝利を収めたが、この年の選挙は革新主義運動の歴史からみても、きわめて重要な意味をもった。

大統領選挙戦(注)に共和党候補のタフトに加え、新たに革新党を結成したセオドア・ルーズベルトと民主党のウッドロー・ウィルソンがたったが、セオドア・ルーズベルトは「ニューナショナリズム(New

Nationalism)」、ウィルソンは「ニューフリーダム(New

Freedom)」と呼ばれる政策綱領をうちだし、革新主義の理念をこれまでになく明確に示したのである。

(注=共和党のセオドア・ルーズベルトは一旦政界を退いたものの、共和党のタフトへの不信から新党の革新等を結成して出馬した。

このため共和党の票が二分され、選挙結果は民主党ウイルソン、革新党セオドア・ルーズベルト、共和党タフトの順になった。)

前者は大企業の発展を必然と認め、連邦政府をそれ以上に強力にして、公共の利益の立場から独占資本を規制させ、さらに大胆な社会政策を実行にうつそうと構想したもので、それに対し後者では、同様の趣旨をもちながら少々ニュアンスが異なり、巨大な産業組織が成長する社会では個人や企業の自由が抑圧されがちなので、自由と公正な競争を維持するために連邦政府による積極的な施策と規制が必要であると主張されていた。

これらはアメリカの社会改革運動の基本的な考え方を示すものとして注目された。

ルーズベルトは以前からセオドア・ルーズベルトに親近感をもっていたが、民主党員なので当然のことながらウィルソンを支持した。

ウィルソンはルーズベルトと同じく一九一〇年に、ニュージアージー州知事選挙で政界入りしたばかりであったが、改革派知事の名声を獲得し、一躍有力な政治指導者となった。

ルーズベルトはそれまでウィルソンとはまったく面識がなかった。

しかし大統領選挙戦の前に会って感銘を受け、民主党大会でウィルソンを大統領候補に指名するために積極的に活動したのであった。

しかもそこで、ウィリアム・マカズー、ジョセフス・ダニエルズ、コーデル・ハルなどウィルソン派の人々と知り合い、これがまた彼に幸運をもたらすことになった。

大統領選挙戦は共和党と革新党との共食いにより、けっきょくウィルソンが当選したが、ルーズベルトは彼を支持した功績もあって、海軍長官になったダニエルズにより海軍次官補に推挙された。

ウィルソンも穏和な平和主義者であるダニエルズに加えて、大海軍主義を信奉するルーズベルトを海軍省の要職に起用したほうが有利なことを認め、この人選を採択した。

その結果ルーズベルトは政界入り二年にして、早くもニューヨークから中央の政府機関に飛びこむことになったのである。 |

上院議員から海軍次官補の執務につくルーズベルト

(1919年)

|

3.2 大海軍主義の信奉者 top

ウィルソン政府の最初の二年間は。「ニューフリーダム」の線にそって、独占資本に有利とみなされていた関税の改正、政府の管理機関を創設した銀行制度の改革、企業活動を指導し、公正競争を維持する役割をもつ連邦取引委員会の設立、独占的行為を具体的に列挙して禁止したクレイトン反トラスト法の制定など、一連の改革政策が実行にうつされた。

これらは革新主義運動のピークをなすものとみなされ、政府の経済的機能はいちじるしく拡大された。

しかしルーズベルトは、海軍次官補の職についていたこともあって、こうした改革政策にはほとんど関与しなかった。

彼の胸はむしろ幼少年のころより憧れていた大海軍の建設を実現することでいっぱいであり、実際に自ら船の操縦法を習得したばかりか、一万冊に近い海軍関係の書物やパンフレットを収集し、それらを読破していった。

一九一四年七月、サラエボ事件に端を発して第一次世界大戦か勃発するや、ルーズベルトが敏腕をふるう絶好の機会が訪れた。

アメリカははじめ、従来の孤立主義の伝統にそって中立を宣言し、ヨーロッパの紛争に不介入の態度をとった。

だか、当初から英仏側に共感を抱き、とくに大西洋の制海権をイギリス海軍が握っていたため英仏側にだけ軍需品を供給する事態が生じ、実質的には中立の線から大きく離れていった。

しかも、これら諸国に軍需品を購入する資金が枯渇すると、アメリカは信用貸付までして経済的結びつきを深めていった。したがって、ドイツの無条件潜水艦作戦をきっかけに、アメリカが一九一七年四月ドイツに対し宣戦布告したのは、いわば当然のなりゆきだった。

ルーズベルトもウィルソン政府の人々や国民の多くと同様に、連合国、とくにイギリスに好意をもち、早くから大戦が長期化し、アメリカも参戦を余儀なくされるようになるだろうという見通しをたてていた。

こうした見通しのうえにたって、彼は参戦前から海軍の機構の整備にとりかかるとともに、海軍拡充計画を推進し、ドイツのUボートに対抗できる快速駆潜艇の建造や北海に二四〇マイルにわたって機雷網を敷設する計画にも参加していた。

そして参戦を機会に海軍力の増強に力をいれ、終戦までにアメリカ海軍を長年世界一を誇ってきたイギリス海軍と並ぶような強大なものにするのに専心したのであった。

また行政面でも、ルーズベルトはすぐれた能力を示した。海軍工廠関係の労働条件について、賃金決定権を自己の権限のもとにおき、融通性のある賃金基準を設定して、任期中に一度も工廠で労働争議をおこすことなく事態を管理した。

また参戦期間中、海軍関係の仕事は莫大なものとなったが、彼は予算折衝でかけひきの技術を習得し、前例にあまりこだわらずに、実際的に問題を処理して実績をあげ、とくに海軍用資材の獲得には敏腕を発揮した。

こうして軍部と密接な協力関係をつくりあげ、将校連中とも海軍長官以上に深い交わりをもったほどであった。

行政官としてのこのような有能ぶりは、ウィルソン政府内はもとより民主党の間でも広く認められるにいたり、彼は全国的な政治家として頭角をあらわす地歩をきずいた。

そして一九二〇年の大統領選挙戦にさいし、ルーズベルトは海軍次官補から副大統領候補に抜てきされ、政界入りよりわずか一〇年にして、アメリカ政治の檜舞台に登場することになったのである。

3.3 はじめての挫折 top

ウィルソンは参戦当初から戦争目的を民主主義の擁護におき、一九一八年一月には終戦の条件と戦後の平和構想を示した有名な「一四ヵ条」を発表し、なかでも国際協力機構となる国際連盟の設立に最大の期待をかけていた。

ベルサイユ講和会議でも、英仏両国の強硬な対独要求に譲歩しながら、いわばそれと引きかえに国際連盟設立への同意をとりつける態度をとった。

ウィルソンの構想はアメリカにとって文字どおりこれまでの孤立主義的伝統からの全面的な離脱を意味し、さらに勢力圏の分割や権力政治が国際政治を左右しているかぎり紛争は絶えないとの認識にたって、それを克服するまったく新しい国際秩序を建設しようとする理想主義的な性格をもっていた。

だがそれと同時に、自由主義理念にもとづくこの平和構想は、大戦を通して債務国より債権国になったばかりか、世界一の巨大な経済力をもつ指導的な大国となり、今や世界的規模で海外進出にのりだそうとしているアメリカの国情にそった現実的な側面も有していたといえよう。

しかし、ウィルソンの国際連盟案はアメリカ国内で大きな障害に直面した。

これには議会で多数派を占める共和党を無視した彼の政治的失策や、その指導者ヘンリー・C・ロッジとウィルソンとの個人的反目も影響していたが、事態を困難にした最大の原因は、国際機構に加わることによって行動の自由を奪われるのを恐れたロッジ派の連盟修正案を、ウィルソンが頑強に拒否したことにあった。

その結果、国際連盟加入の是非をめぐる問題は一九二〇年の選挙戦にもちこまれることになった。

ルーズベルトは大海軍主義を奉じたことからも明らかなように、強大な軍事力が国際政治にもつ重要性を認識し、権力政治的発想に深くはまりこんでいたが、他方ウィルソンと同じく理想主義的な面ももち、特に彼の国際協力の思想には共感を覚えていた。

そして軍事力を十分に備えたアメリカが孤立主義を排し、国際舞台で指導的な役割を演じるべきだと考え、国際連盟を支持する態度をとった。

しかし、アメリカの世論は戦後の混乱期にあって動揺していた。

国際平和機構の樹立に反対というわけではなかったが、第一次世界大戦の結果に対する幻滅やロシア革命に端を発した共産主義活動への恐怖もあって、しだいに保守的傾向を強め、国際社会の組織化の大きな実験に消極的になっていった。

こうした状況を反映して、一九二〇年の民主党大会は大統領候補の人選に苦しんだが、けっきょくウィルソンの政策に直接関係をもたないJ・M・コックスを指名する一方、国際連盟支持者の票も確保するために、ウィルソン政府の一員であり、熱烈な国際主義者として知られたルーズベルトを副大統領候補に選んだのであった。

これは不安定な世論に対処するための苦肉の策といえたが、コックスが国際連盟を選挙戦の争点にすることにふみきったため、民主党はルーズベルトが信奉する国際主義の立場を明確に打ち出すことになった。

その結果、選挙運動では大統領候補自身よりも、ルーズベルトのほうが立役者となった。

彼は精力的に遊説旅行を行ない、約千回もの演説で雄弁をふるった。

とくに最大の争点である国際連盟については、「連盟は戦争をなくすことはできないかもしれないが、諸国民はともかく実験を求めているのだ」と論じ、アメリカ国民が孤立主義の殼にこもることなく、進取的な態度で国際問題に取組むよう説得に努めたのである。

これに対し共和党は決して国際連盟に正面から反対していたわけではなかったが、国民を長年の緊張状態から解放して平穏な生活にもどすことをうたった「平常への復帰」のスローガンのもとに、民主党との相違を強調し、この戦術が効を奏して、ルーズベルトの奮闘も空しく、民主党は敗北を喫したのである。

そして世論が国際機構にますます無関心になるとともに、共和党政権も、一方で積極的にアメリカ資本の海外進出を推進し、アジアの国際問題の処理に指導的な役割を果たしながらも、けっきょく国際連盟への加入をとりやめたのであった。 |

笑顔でこたえる副大統領候補ルーズベルト

|

3.4 小児麻痺(1955年にワクチンが開発された)との闘い

top

一九二〇年の選挙戦に敗れたルーズベルトは、あまりに恵まれすぎていたといえる政治生活ではじめて挫折を体験した。彼は公職から身をひき、ふたたび弁護士として法律事務所で働きながら、妻と子どもに囲まれて家庭生活を楽しむ一介の市民にもどった。

緊張のたえることのない政治活動から解放されて、いわば「平常に復帰」したのであった。

しかし、まもなく思いかけない不幸がルーズベルトを襲い、彼は平穏な生活を送るどころか、いっきょに苦悩のどん底に落とされたのだった。

一九二一の夏、ルーズベルトは家族をつれて、メイン州のカンポベロー島にある別荘で避暑を楽しんでいたが、水泳をしたあと、とつぜん激しい寒気に襲われ、下半身の筋肉を動かすことかできなくなった。

思いがけぬ小児麻痺の病いにかかったのである。

こうして彼は長い絶望的ともいえる闘病生活に入った。

それは精神的にも肉体的にも苦痛の連続であり、ルーズベルトはなによりもまして自分自身と闘わなければならなかった。

このような逆境にあってもなお、彼が公私の生活をあきらめず、再起を期したのは、勇気と決断力の証拠であると同時に、野心の強さをも示していた。

彼は良い医師にも恵まれたが、強靭な意思をもつエレノア夫人の献身的な看病によって危機をのりきり、精神的な再起はもとより、肉体的にも歩行かできるように、連日運動の練習か続けられた。

そしてともかく副木をつけて立ち上がれるようになり、一九二四年には温泉のあるジョージア州ウォームスプリングスで療養生活に入り、温泉の効能のおかげもあって、めざましい回復ぶりを示したのであった。

この小児麻痺との闘いはルーズベルトにとって文字どおり悲劇であったが、それだけに長期的にみると、彼の政治生活にとり大きなプラスになったともいえる。

彼はこれまで名門の家に生まれ、グロトン・ハーバードの特権的コースをたどり、政界に入ってからも幸運に恵まれた、苦労を知らぬ貴公子であった。

それが今やいかなる人にもひけをとらない逆境を体験し、それに耐える強靱さを身につけ、精神的にも大きな成長をとげた。 |

小児麻痺から立ち直るルーズベルト(中央)

|

彼と親しかったハーキンズ女史も、病気前のルーズベルトは陽気で、ちょっと高慢な若者であったが、傲慢なところがなくなり、民衆の困っている問題にもよく耳を傾ける温かい人間になったと認め、ホプキンスは、病気を克服したルーズベルトはむしろ自信過剰という欠点をもつようにさえなったと指摘したほどであった。

もとより病気による彼の精神的変容を過大評価すべきではないし、闘病生活をとおして彼が大統領になる資質を備えるにいたったなどとみるのはまちがいだろう。

ルーズベルトはこの苦難の体験をとおして、非正統派の政治的見解を抱いたり、非特権階層と結びつく確固とした社会観を身につけ、一つの新しい哲学ないしイデオロギーへと脱皮したわけではなかった。

彼のものの考え方はいぜんとして実験的、実際的であり、「高貴なる者の使命」感に支えられて行動するタイプであることにはかわりはなかった。

だが彼の経歴には、上流階級出身の逆境を知らぬエリートとも、貧困から富豪にのしあがった立志成功伝的人物とも異なる、名門の血と英雄的な闘いとが混じりあった、民衆に強くアッピールする要素が加わったのである。

3.5 ビジネス中心の時代 top

病床にあった時も、ルーズベルトは政界から完全に遮断されていたわけではなかった。

州上院議員時代以来の友人とは接触を保っていたし、とくにハウは外界との連絡係の役を果たしていた。

そして早くも一九二四年、民主党全国大会で活躍し、注目を集めることになった。

アルフレッド・スミスはアイルランド移民の出で、都会育ちであり、下層階級を基盤とする大衆政治家的な性格を備え、ルーズベルトとは対照的な背景をもつ政治家であった。

だが同じニューヨーク州の出身者として、彼ら二人は以前から交友関係があり、この年の大統領選挙戦にルーズベルトはスミスを支援して出馬させ、自ら選挙事務長として大会にのりこんだ。

そして、スミスの大統領候補指名はけっきょく失敗に終わったが、ルーズベルトが行なった推薦演説は「幸福の騎士」演説として名声を博し、彼が今だに健在であることを世間に示したのである。

だが政治的空白ともいうべきこの時期に、ルーズベルト自身社会の保守的なムードにそまり、改革的政治家といった面影はうすれていった。

二〇年代はアメリカ資本主義の黄金時代であり、農業など一部の経済部門を除いて、前代未聞の繁栄を謳歌していた。

実業界は革新主義のもとでしかれた政府との協力体制をとおして、企業活動の合理化を進め、労働運動も沈滞し、経済全体にわたり資本家のヘゲモニーが確立された。アメリカ資本の対外進出も、ラテンアメリカや中近東はもとより、ヨーロッパなど先進地域でもめざましい進展をみせ、世界的な規模でアメリカ資本の支配網がうちたてられた。

こうした財界の自信にみちた動きを反映して、アメリカ国内ではビジネス中心の考え方が深く浸透し、普通の市民も株式に投資したり、ビジネスに手をだす風潮が強まった。

そして二〇年代後半には、景気の上昇に刺激されて、一獲千金を夢みる投機熱が社会をつつむまでになった。 |

選挙事務長として活躍するルーズベルト、右はデービス(1924年、スミスに勝った民主党大統領候補)

|

ルーズベルトもその例外ではなかった。彼は合同自動販売機会社などいくつもの事業に関係し、しかもそれらはただ一つの例外を除き全部失敗に終わったほど、投機的な性格の強いものであった。

また、建築業界の同業者組織であるアメリカ土建会議の会長になったか、そこでルーズベルトは、当時実業界の指導者として自他ともに認じ、実際にその考え方を風靡(ふうび)していた商務長官ハーバート・フーバーの「産業の自治」の経済哲学をそのまま受入れ、財界に対する政府の干渉は望ましいことではなく、産業は自らの規制によって問題の解決を図るべきであるといった保守的な見解を表明したのであった。

こうして確固とした政治的イデオロギーを欠くルーズベルトは、時流にしたがって国民一般とともにビジネスの中に埋没し、繁栄の安堵感にひたっていた。

プラグマティック(実際的)な性格の彼を改革者として登場させるには、経済機構を根底から破綻(はたん)させ、社会全体を混乱におとしいれるような危機の発生が必要であったのである。

4 よみがえった指導者 top

4.1 政界への復帰

一九二八年、アメリカの政界は永遠に続くかと思われた好況の中で、大統領選挙を迎えた。

民主党では、ニューヨーク州知事をしているスミスがふたたび大統領選への出馬の決意を固めたが、そのさいルーズベルトに後をついで州知事に立候補するように要請した。

スミスはアイルランド系のカトリック教徒であり、当時大きな争点となっていた禁酒法の撤廃をめぐる論争にもまきこまれていたので、自己とは対照的な社会的背景をもち、ウィルソン派にも人気のあるルーズベルトと手をくむことを望んだのである。

ルーズベルトは政界復帰をまだ時期尚早とみて、この申し出を辞退したが、スミスは強引に彼を引き出す策をとり、同意をえないままに党大会でルーズベルトを州知事候補に指名してしまった。

こうしてルーズベルトはいわば自分の意思に反して政界にもどることになった。

だが皮肉なことに、スミスに強要されたこの出馬こそが、世界的な指導者になる道の門出となったのである。

彼の側近は、今回の選挙では経済的繁栄という有利な条件にたつ共和党のフーバーの勝利がほぽ確実であり、それが八年間続くであろうから、ルーズベルトが大統領になれる機運が生まれるにしても三〇年代のなかばすぎと予測し、したがって一九三二年までは知事選挙に立候補しないほうが得策だろうと考えていた。

ところが歴史の歯車はこの予想よりも四年間早くまわり、あたかもルーズベルトが偉大な政治家になるよう運命づけられていたかのように、彼の二八年選挙戦への出馬をもっとな時宜をえたものにしたのである。

ひとたび選挙戦にのりだすや、ルーズベルトは持ち前の粘り強い闘争心を発揮し、不自由な身体をおして、全精力を選挙運動に注ぎこんだ。

この努力が実を結び、スミスが一般の予想どおりフーバーに大敗したのに対し、ルーズベルト自身は接戦のあげくみごとに勝利を手にした。

そして彼が州知事に就任してから八ヵ月もたたぬうちに、、アメリカ社会をゆるがす大恐慌が勃発したのであった。 |

ニューヨーク州知事に就任したルーズベルト、左はモーレイ

|

4.2 大恐慌の危機 top

州知事になったルーズベルトはスミスが手がけていた社会改革の政策をひきつぎ、予算面でも議会の反対をおさえて実権を自分のもとに集め、早くも強力な指導体制をきずきあげた。

そして経済好況が続く中で、政界復帰の第一歩は順調なすべりだしをみせた。

しかしこのときアメリカ経済はだれもが予期しない間に、しだいに奈落のふちに近づいていた。

十九二九年一〇月二四日、ニューヨーク株式取引所は突如として株価の大暴落を記録した。

しばらく前から投機熱のあおりをうけて、株価は異常な値上がりをみせ、この高値がいつまで続くか一沫の不安がもたれていたが、現実の株式暴落はきわめて急激で、その波紋は直ちにひろがった。

フーバー政府や財界指導者は景気がまもなく回復するだろうと、再三にわたって楽観的な見解を表明したが、それとは反対に不況は悪化の一途をたどり、さらにアメリカ資本に大きく依存していたヨーロッパ経済にまで波及して、世界恐慌の様相を帯びてきた。

そして不況が長期化し、企業が生産活動の縮小にとりかかると、失業者数は急速にふえ、賃金の引き下げも始まった。

生活に困窮した民衆は銀行預金の取りつけにつめかけ、社会不安がアメリカ全土をおおい、こうした状況に直面して、フーバー政府もついに失業救済活動の必要を認め、本格的な恐慌対策にのりだした。

これに対しニューヨーク州では、ルーズベルトの指導のもとに敏速に恐慌対策が検討され、後に小型ニューディールと呼ばれたような種々の画期的な社会政策がうちだされた。

フーバーと異なり、強固な経済哲学をもたず、理論的な拘束をうけぬルーズベルトは、それだけに現実の必要に応じてすみやかに行動をおこせたといえる。

彼の統串のもとに、ニューヨーク州は全国で初めて失業救済基金を設定し、養老年金制度も創設された。

また、水力資源の使用や自然資源の保護にも新機軸がだされ、赤字財政を気にかけずに、失業救済を目的とする大胆な公共事業計画が着手された。 |

大暴落に混乱する株式市場

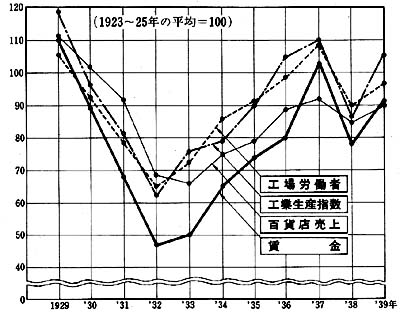

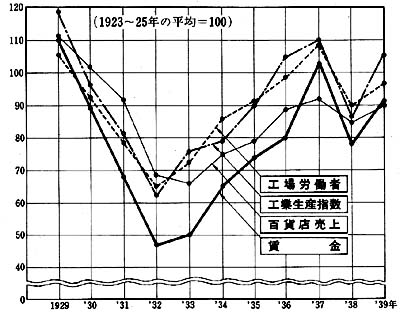

大恐慌時の経済――生産・雇用・商業活動指数

|

世論操作の面でも、ルーズベルトはラジオ放送を通じて州民に直接語りかけたり、州内を巡回して不況の状態を自ら視察するなど、意欲的なところをみせ、新聞記者との会見を効果的に活用する技術も習得した。

こうしたニューヨークにおける改革政策の「実験場」において、ルーズベルトは後にニューディールの本番で立役者となる多くの人材を得た。

旧知の間柄のハーキンズ女史は労働局に起用され、ホプキンスは緊急救済機関で敏腕をふるい、ヘンリー・モーゲンソー二世やサミュエル・ローゼンマンも良き協力者となった。

ルーズベルトの政治的成功の一因は、以前から人づきあいのよい広い社交性にあったが、州政治でこの対人関係をいっそう有効に生かし、人材を効果的に組織して、彼らの結集した能力を政策遂行の原動力としたのであった。

そして州知事の中では新顔であるにもかかわらず、自らイニシャチブをとって、失業とその救済問題を協議するために東部産業諸州の知事会議を招集するなど、社会政策の先頭にたつ革新的知事としての地歩をきずきあげたのである。

一九三〇年にふたたびニューヨーク州知事選挙に立候補したルーズベルトは、当然のことながら対立候補を問題とせずに再選された。

この勝利はルーズベルトが示した圧倒的な人気で全国的に注目を浴びたが、それ以上に、彼が初めて民主党の力によるよりも自分自身のすぐれた政治的実績で獲得した点に、大きな意味があった。

彼は今や強固な基盤をもつ有力な政治家としてうかびあがり、一躍民主党の次期大統領候補の一人と目されるまでになったのである。

そして実際に州知事の第二期には、改革事業がすでに軌道にのっていたこともあって、彼の主要な関心は次の大統領選挙戦の準備にむけられるようになった。 |

ニューヨーク川知事に再選され、

よろこびの妻子とともに(1930年)

|

4.3 新しい社会改革の気運 top

|

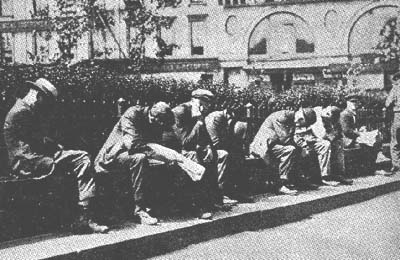

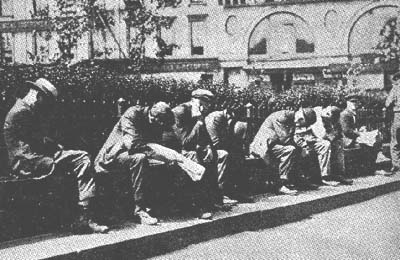

ちまたにあふれる失業者の群(1930年)

|

|

倒産した銀行に押しよせる群衆(1930年)

|

ルーズベルトがニューヨーク州での成功をもとに、ふたたび中央政界への道を歩み始めようとしていたころ、経済危機の圧力に促(うなが)されて、アメリカ経済の各分野にわたり、新しい改革を求める動きがおこりつつあった。

まず産業界では、長年の間フーバーの指導のもとにビジネスの合理化を促進する組織活動が進められてきたが、これはあくまで「産業の自治」の原則にそうように各企業の自主性に委ねられていたため、大恐慌により経営条件が悪化すると、もとより破綻せざるをえなかった。

さらに生産と消費との不均衡か歴然としてきたため、なんらかの経済計画を実行にうつす必要が認められるようになり、その結果、ゼネラル電機会社社長ジェラルド・スウォープら財界指導者や合衆国商工会議所など実業界の団体を中心に、ビジネスの組織活動の法制化と計画経済の構想とを結びつけた経済再建案の作成が進められたのである。

そこでは「組織された資本主義」の実現が目標におかれ、反トラスト法の停止とカルテル的産業組織へのすべての企業の強制的加入、およびこれら諸組織の代表から成る全国的な経済計画機関の設立などが提案されていた。

これは一言でいえば、資本主義体制の基盤を維持しながら、国家権力の介入によって経済統制機構を樹立し、危機をのりきろうとするものであった。

一方、組織労働側も労働不安が高まる中で、従来のように経営者の福祉政策に依存して労働条件の改善を図ろうとする消極的な方針から脱皮し、組合勢力の強化に本格的に取組む姿勢を示した。

とくに大恐慌の最大の原因は所得分配の不均衡から生じた購買力の不足にあるとみて、労働者の購買力の増強、つまり賃金引き上げと雇用の増加の必要を訴え、それにはまず、労働組合の力を拡充しなければならないと主張したのであった。

こうした見地から、組織労働側もアメリカ労働総同盟(AFL)を中心に具体的な制度改革案を示したが、その骨子は連邦政策による積極的な労働組合保護政策の要求にあった。

アメリカの組織労働は伝統的に労使協調主義にたち、資本主義制度の基本的な変革をめざしはしなかったが、労働運動の高揚をとおして、産業社会の民主化と購買力の増強を実現し、経済危機の克服を図ろうとしたのである。

農業政策の面でも画期的な提案が行なわれた。

アメリカ農業は第一次世界大戦以後深刻な不況に陥り、二〇年代の繁栄の最中にも、農村の状態は悪化の一途をたどった。

共和党政権は政府資金を注入し、農民の金融的苦境の緩和を図る一方、農民の組織活動を育成して、農産物市場を安定させようとした。

しかし、農業不況の根本の原因は過剰生産にあったため、これらの政策は所期の成果をあげることができず、とくに大恐慌が勃発してからは、このような市場活動や金融面の対策だけでは問題が解決しないことは明白となった。

その結果、主要な農業団体により、政府の手をとおして農産物の作付制限を実施し、生産を統制しようという計画があみだされたのであった。

今や農業面でも、抜本的な救済策が必要とされていることは明らかであった。

これ以外にも、大恐慌の直接の原因となった投機的な証券発行や取引行為、ピラミッド型の複雑で巨大な機構をきずき、不健全な体質をもつにいたった公益事業持株会社、さらには預金の取りつけで倒産が続出し、資本基盤の弱体さを暴露した銀行制度など、経済制度のもろもろの欠陥が指摘され、その改革をめざす大規模な調査活動も開始された。

だが財界指導者や組織労働などからだされた諸改革案は、フーバー政府のもとでは実現の見通しがほとんどなかった。

もとよりフーバーは恐慌に対して無策ではなく、経済機構がくずれていく中で、失業者の救済事業を未曽扣の規模に拡大し、とくに一九三二年一月には、巨額の政府資金で復興金融公社を設立し、銀行と鉄道を中心に、大がかりな国家資本の活用をとおして民間経済の立直しを図ろうとする文字どおり画期的な政策に着手したのであった。

しかしフーバーは、経済の再建はあくまで民間企業家の自主性にもとづいて行なわれるべきであり、政府の全面的な経済統制は全体主義に道を開く危険性があるので回避しなければならないという固い信念を抱いていた。

そのため政府の経済的機能の拡大にもおのずから限界が生じ、必要に応じてプラグマティック(pragmatic=実際的な)に政策を立案する柔軟性を欠いていた。

国家権力の介入による産業全体のカルテル化や労働組合の育成、農業生産の統制などは、政府の機能を補佐的なものにとどめるべきと考えるフーバーにはファシズム(fascism=全体主義)と映り、彼の政治経済哲学からしてとうてい受入れることができなかったのである。

これらの改革を実現するには、大胆な政策実験をも辞さない行動力のある指導者が必要であった。

4.4 大統領選挙戦に挑む top

ルーズベルトは一九三〇年の州知事選挙戦で大勝を博すや、直ちに次期大統領選挙にのりだす決意を固め、一九三二年一月に正式に立候補を宣言したときには、早くも選挙準備体制を整えていた。

アメリカ経済はいぜんとして恐慌のどん底にあえいでおり、「フーバーでさえなければ誰でもよい」といった民主党にはきわめて有利な情勢だった。

したがって民主党の中からつぎつぎと候補者が現われ、六月の民主党全国大会では激しい指名争いか展開した。

だが革新的知事として名声をあげ、すばらしい出足をみせていたルーズベルトが最後に指名を獲得した。

そして彼は慣例を破って自ら大会にのりこんで指名受諾演説を行ない、国民に「ニューディール」の実施を約束したのである。

この選挙戦でルーズベルトの勝利は最初からほぼ確実と目されていたが、彼は精力的に運動を展開し、すぐれた組織力と国民をひきつけずにはおかない魅力を発揮した。

まず経済危機に対処する諸方策を検討するために、ルーズベルトはこれまでの慣行を破って広く学識経験者を集め、「ブレイン・トラスト(Brain

Trust=賢者への委託)」を組織した。 |

選挙戦で遊説中のルーズベルト(1932年)

|

このグループには、、法律学者レイモント・モーレイ、経済学者アドルフ・A・バーリやレクスフォード・タグウェル、さらに第一次世界大戦時における経済統制の経験者ヒュー・ジョンソン将軍などが加わったが、ブレイン・トラストは各専門分野の問題に関し、学問的な検討を経て政策を立案することを可能にした。

そしてこのような組織された知識人の頭脳と、実験を恐れないルーズベルトの行動力とがいわば車の両輪のように組み合わさって、広範な分野にわたるニューディール諸政策をうみだす基盤をつくりだしたのである。

だが、ルーズベルト自身が明確な社会変革のビジョンをもたなかったように、ブレイン・トラストの連中も、彼らの間で統一のとれた一貫した政策構想を有していたわけではなかった。

政府の経済的機能の拡大と画期的な施策の必要を認めた点では、彼らは共通していたが、タグウェルが実業界の計画能力に深い不信感をもち、強力な国家の経済統制を重要視したのに対して、バーリやモーレイはむしろ政府と資本との協調体制に期待をかけるなど、具体的方針については必ずしも意見の一致をみなかった。

しかし、こうした政策立案者の多様性は逆にニューディールに広い可能性をもたせることになり、ルーズベルトの操作しだいではすぐれた成果をあげることが期待できたのである。

このような事情を反映して、選挙運動期間中のルーズベルトの政策表明も、多岐にわたると同時に、矛盾にみちていた。

はじめは長期的な経済計画の実施や政府による生産分配機構の管理と購買力の増強を主張していたか、しだいに資本側の自主性を尊重する方向に傾くようになり、また、農業州では農民への援助を、工業地域では労働者の保護を呼びかけるなど、一貫した政策構想の提示というよりは、その場に応じて内容を変えるという政治的配慮の濃(こ)いものであった。

しかし、こうした政策内容のあいまいさや矛盾は、ルーズベルトにとりマイナスとはならなかった。

むしろ反対に、それはルーズベルトがさまざまな分野にわたり、いかなる政策であれ、手につくところから積極的にとりかかる姿勢をもっているといった印象を国民に与え、また国民のほうも、筋のとおった論理的な政策論よりは、すぐにでもなにか行動をおこす現実的な政治指導者を求めていたのである。

ルーズベルトと同様に、あるいはそれ以上に、アメリカ国民自体がプラグマティック(実際的)な性格の持ち主であり、ルーズベルトはうまくそれに便乗したのであった。

ルーズベルトになにか基本的な理念があったとすれば、それは彼が選挙戦のクライマックスにあたるサンフランシスコでの演説で示したような「諸利害の調和」という考え方であったといえよう。

ここで彼は、政府がいわばブローカー的な役割を果たしながら、自ら「忘れられた人々」と呼んだ政治力をもたぬ大衆をも含むさまざまな経済的諸利益集団の利害を調整し、それによって経済の復興と安定を図ることを提唱したのであった。

これはきわめてあいまいな概念であったが、それだけに融通性に富み、いかなる経済的グループにも政府の手をとおしてより大きな利益の配分を受けることを期待させ、広範な層をルーズベルト支持にひきつける効果をもったのである。

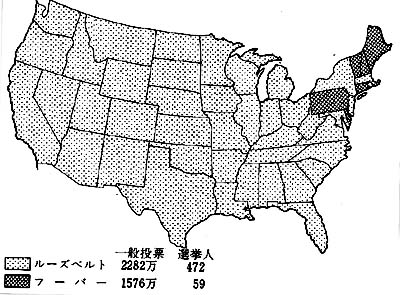

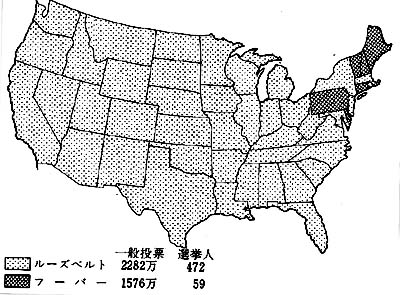

一一月八日の投票の結果、おおかたの予想どおりルーズベルトはめざましい勝利を収めた。

一般投票数では二二八〇万票を得て、フーバーを七〇〇万票引き離し、選挙人投票では、四七二対五九という大差となった。

こうしてルーズベルトは政界復帰後四年にして、ホワイトハウスに入り、経済危機を克服するために指導的な役割を演ずることになったのである。 |

1932年の大続領選挙戦の結果

ルーズベルトの圧勝であった

|

top

**************************************** |