|

****************************************

Index 大陸への野望(その一 その二 その三 その四 その五)

4 大陸侵略の夢 top

① 馬賊の話

「バーン、ババーン」

広々とした満州の広野に、突然、拳銃のひびきが、あたりのしずけさをやぶってきこえてきました。

男を乗せた馬のかげがふたつ、ニレの木のむこうに、うつしだされています。

「空気が撃てなくて、ものを撃つことなどおぼつかないぞ。もういちどみていろ。」

ふたたび拳錬かなりひびきます。

「いいが、銃はかんと呼吸と度胸でうつもんだ。」

いいきかされていた男は、おおきくうなずくと、一発、空にむかって投げ撃ちをかけました。

「こくうをねらっても、まとは、ちゃんときめてあるんだ。でたらめに撃っても練習にはならんぞ。」

どなるようなおおごえですが、あたりにさえぎるものがないので、相手にはやっときこえるていどです。

しばらく、こんな練習がくりかえされたあと、

「よーし、おわりだ。いこう。」

という声で、二頭の馬は、土煙をたてて、地平線のかなたへきえていきました。

二人のうちの先輩格のほうは、伊達順之助という男。もと宇和島藩主の次男坊だとが、水沢藩主の三男坊だとかいわれている男でした。

東京の隅田川のほとりで人をころし、満州にながれてきたのだということでした。

拳銃の指導をうけていたもうひとりの男は、松本要之助といい、これもまた北海道小樽の網元(漁業主)の次男坊で、満州にあこがれ、はるばるやってきたのです。

日露戦争がおわってから、昭和のはじめころにかけて、この二人のように、ひとあばれしてやろうと、満州にわたる命しらずの男たちが、あとをたちませんでした。

ぼくもゆくから 君もゆけ

狭い日本にや 住みあきた

波のかなたにゃ 支那(中国)がある

支那にや四億の 民がまつ |

大正から昭和にかけて、日本でさかんにうたわれた『馬賊のうた』の一節ですが、満州浪人(満州をほっつき歩いていた日本人)のなかには、馬賊のかしらとなって、あばれまわった人もいました。

馬賊というのは、もともとは、満州の農民たちが、政治のみだれのなかで、盗賊たちから、自分たちのくらしを自分たちでまもるためにつくった武装した集団でしたが、のちには盗賊の集団になったり、満州を日本の植民地にしようとねらう日本軍部の手先になったりするものもありました。

また、彼らのなかには、日本軍部の満州侵略に抵抗したものもあります。

伊達や松本は、日本人でしたが、おおくの手下をしたがえた、馬賊のかしらでした。 |

|

ぼくには父も 母もなく

うまれ故郷にや 家もなし

幾年なれたる 山あれど

わかれを惜しむ ものもなし |

父は中国人で、母は日本人だった尚旭東(シャンシュイドン)、満州お菊とよばれた山本菊子、いずれも馬賊のかしらとして名をとどろかせていました。

なぜ、日本人の若い野心家たちの心が、満州の土地にとらわれていたのでしょうか。

日清・日露の戦争で戦場となった満州は、植民地をねらう日本にとって、ほしくてほしくてならない土地でした。

日露戦争に勝ってから、日本は満州にちゃくちゃくと、侵略の足がかりをつくっていました。

政府のあとおしでつくられた南満州鉄道株式会社(満鉄)は、鉄道を足場にして、満州の権益をどんどんひろげていました。

また、これにあわせるように、軍部は、日本の満州における権益や、満州にいる日本人をまもるという理由で、兵隊をおくりこんでいました。

「狭い日本で、くよくよするな。

我々の祖先が尊い血をながした満州の広野は、日本人の手による開拓をまちのぞんでいるのだぞ。」

こういった宣伝にしげきされ、満州にわたってひと儲けしようとする日本人も数をましていきました。

日本の資本家も、中国へ工業製品を大量に輸出して儲けていました。

そればかりでなく、中国の上海(シャンハイ)や青島(チンタオ)には、日本の資本で織物工場などがつくられていました。

このころ、中国は長いあいだつづいた清朝が倒れ、一九一二年(明治四十五年)に、共和制の中華民国ができましたが、広い中国を統一して支配する政府はまだできあがっていませんでした。

一九二七年(昭和二年)、やっと蒋介石(しょうかいせき)が南京政府をつくりましたが、北方の満州では、おおくの軍閥が、たがいに勢力をきそいあっていました。

軍閥とは、地方をおさめていた勢力家が、軍隊をたくわえて、独立政権のようにふるまっていたものです。

満州が統一されず、おおくの軍閥がたがいにあらそっていたことは、ここをねらう日本にとって、まことにつごうのよいことでした。

力のある單閥とむすび、たくみにこれらをあやつって、権益の獲得をねらうのが、日本政府や軍のやり方でした。

満鉄・軍・中国の軍閥、このあいだをうまくおよいで、満州浪人や馬賊の頭目がとびあるいていました。

きのうは東 きょうは西

ながれながれて うき草の

果しなき野に ただひとり

月をあおいで 草枕 |

なにか事がおこれば、もちまえの拳銃の腕と度胸で、あらかせぎをしようと彼らはまちかまえていたのです。

② 東方会議

一九二七年(昭和二年)四月二十日、日本では、もと陸軍大臣の田中義一(ぎいち)があたらしい内閣をつくりました。

大正天皐かなくなったのは十二月二十五日ですから、昭和元年はわずか一週間で、昭和二年になりました。

昭和という年号は、中国の古い本の「百姓昭明、万邦協和」のなかからとったものです。

“国民はみな太陽の光にめぐまれ、世界の国々が平和で仲良くやっていく時代”という意味でした。

けれども、昭和は、どんな時代だったのでしょうか。

内閣をつくった田中義一首相は、外相もかねていました。

そのまえの外相幣原(しではら)は、アメリカ・イギリスと仲良くし、中国政府もあまりしげきしないようにしながら、日本にも利益をもたらそうという考えでやっていました。

そこで、中国侵略を夢みる軍部や右翼からは、腰ぬけ外交だとさんざんな悪口をあびたのです。

そのあとに、現役軍人をしりぞいたばかりの田中首相が、外相をかねて外交も受持とうというのですから、中国にたいしてどういう態度をとるかは、およそ予想のつくところでした。

あんのじょう田中は、外務次官に満州の事情にくわしく、軍部や右翼とつながりのある森恪(もりつとむ)*を任命しました。

* 彼の子分には戦後国鉄総裁になった十河信二がおり、その後の満州事変で満鉄理事であった十河は関東軍に協力した。この時にはすでに、森恪は病死しており、その臨終にも十河は一人で立ち合っている。

満鉄の総裁には、田中と仲のよい山本条太郎をすえ、気の合った仲間で、やりたいことができるような体制をととのえてしまったのです。

彼がまず手はじめにやったことは、中国にいる日本人(居留民)を、中国人から保護するという名目で、旅順から二千の兵を山東省の青島に出動させたのです。これを第一次山東出兵とよびました。

東方会議は、それからしばらくのちにひらかれました。

それは、田中内閣がこれからどういう方針で、中国にたいする外交をやっていくかをきめる重大な会議でした。

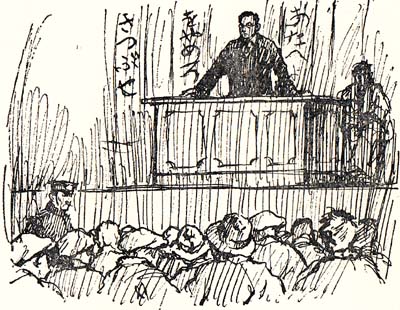

六月二十七日、会場にあてられた外務大臣官邸には、政府・軍部・現地の外交官など、会議に必要な人がぞくぞく集ってきました。

田中首相兼外相・森恪(もりつとむ)外務次官はもとよりのこと、アジア局長木村鋭市、中国に派遣されていた公使芳沢謙吉、奉天総領事吉田茂、陸軍次官畑英太郎、参謀次長南次郎、関東軍司令官武藤信義、そのほかの人たちでした。

会議は五回にわたってひらかれ、中国をあまりしげきしないような、やわらかいやり方を主張するもの、だんこ侵略を強行しようというもの、いりみだれて意見がたたかわされました。

いろいろな意見に耳をかたかけていた田中首相は、会議のさいごの日、きっぱりとつぎのよつな中国にたいするやり方を明らかにしたのです。 |

|

一、おだやかな考えをもっだ支那人(中国人)にたいしては、同情をもって協力する。

一、支那(中国)に、強力な統一政府ができるのがのぞましいが、その見込みはまだないので、しばらくは各地のおだやかな軍閥と仲良くしていく。

一、政治がみだれているのを利用して、悪いやつがはびこるおそれがあるが、日本の権益や支那(中国)にいる日本人の生命財産がおかされる危険がある場合は、必要におうじ、断固とした処置をする。

一、みだりに排日運動(日本人を排斥する運動)をする支那人(中国人)にたいしては、日本の気持をわかってもらうように努力するが、日本の権利をまもるためにはべつの処置をとる。

一、満蒙(満州・蒙古)は、国防上また、国民の生活上、大切なところなので、わが国としては、特別に考えなくてはならない。 |

このなかでおだやかな考えの支那人(中国人)といっているのは、日本が満州でどんなことをやろうと、黙ってそれをみとめてしまうような中国人をさしているわけで、悪いやつというのは、日本の侵略に反対し、中国を、植民地になろうとする危機からすくおうという人たちのことでした。

ですから、表現はやさしいようですが、内容にきびしいものでした。

このころの中国は、日本やそのほかの国々の中国侵略に反対し、民族の独立をまもろうとする運動が、急速にたかまっていました。

ですから、日本政府が、東方会議で示したような方針でやるかぎり、衝突はさけられない運命にありました。

日本人のなかにも、日本政府や軍部のやり方はかってすぎる、よその国を侵略して、日本の不景気をきりぬけようとする、軍国主義のやり方も反対だ、という人たちもいました。

こういう人たちは、政府の目からみると、中国の排日運動をやる人たちと同じだ、いやそれ以上に日本人としてふとどきだということで、治安維持法という悪法をさらになおして、最高刑として死刑をくわえ、きびしいとりしまりや、弾圧をおこなうようにしました。

一九二八年(昭和三年)三月十五日には、社会主義者千六百人をとらえましたし、河上肇(はじめ)ら五人の大学教授を、大学から追放してしまいました。

田中首相は、“おらが大将”といわれ、首相官邸にいる間、そのおこった顔をみたことがないといわれるほど、おおらかな人柄だといわれましたが、そんな表面上のこととはかかわりなく、彼のはたした役割は、中国侵略戦争への音頭とりであったわけです。 |

|

③ 張作霖(ちょうさくりん)の爆殺

一九二八年(昭和三年)六月三日の夜、北京駅をたった特別列車は、一路奉天へむかって、満州の広野を走りつづけています。

翌朝の五時頃、快走する列車は奉天(ほうてん)まじかの、京奉線が満鉄とまじわるあたりにさしかかりました。

この列車には、馬賊あがりの軍閥で、満州に実力をとどろかしていた張作霖(ちょうさくりん)将軍がのっていたのです。まもなく、自分の本拠である奉天へ帰りつくというので、張作霖は、ほっとしているところでした。

ところがこのとき、突然大きな爆発音とともに、列車はよこだおれになりました。

部下がかけつけだときは、張作霖は重傷をおってたおれていました。

張はすぐ自動車で、奉天城へはこびこまれましたが、手当てのかいもなく息をひきとりました。

この事件が知らされると、中国人や、外国人のあいだでは、

「これは、日本の軍部(関東軍)がやったことにちがいない。」といううわさがながれました。

関東軍の指導者たちは、「とんでもない」とこれを強くうちけしました。

――京奉線のあの地点は、中国側の警戒兵が監視にあたっていた。

あの朝、午前三時ごろ、あやしい支那人三人が、ひそかに満鉄線の鉄道の土手をあがろうとしていたので、わが方の監視兵がといただしたところ、支那人は爆弾を投げようとしたので、ただちにそのうちの二名をさし殺した。

他の一名は逃亡してしまったが、死んだ二名の死体をしらべたら、国民政府軍(蒋介石軍)の手紙をもっていた。

これは明らかに蒋介石軍のまわしものにちがいない。

なお、当時、張作霖の列車がいつ北京を発車するかは秘密とされていたことで、日本側は夜中のうちに張作霖の列車は、ここを通過したと思いこんでさえいたのだ。――

このような声明が発表されても、現地ではだれも信じません。

これはいいわけのようにきこえ、ますます日本軍にたいする疑いをこくしていくばかりでした。

満州にすみついていたある日本人が、仲良くしていた中国の青年に、

「なぜ、きみたちは、そんなに関東軍を疑うのかね。遠慮せずにいってほしいものだ。」

と質問しました。すると、中国の青年は、あざわらうようにいいました。

「私は、日本人のあなたを、ふだんのつきあいでは、立派な人だと信じています。

だが、関東軍のやることを、ふだん、みたりきいたりしていると、すこしも信用できません。

つい最近、蒋介石が日本をおとずれて、田中首相と会談した報道を、あなたは知っているでしょう。

そのとき、秘密のとりきめで、蒋介石は、

“日本政府が、張作霖を北京から奉天におだやかにひきあげさせることができれば、国民政府は満州における日本の行動に、なにももんくはいわない”といっているのです。

こうなったとき、蒋介石軍は、なんで張を殺す必要がありましょう。

ところが関東軍はどうです。近ごろ、張と関東軍かうまくいっていないことは、だれでも知っていることです。

イギリスやアメリカに接近する張作霖に、関東軍はふんがいしていたではありませんか。

蒋介石と関東軍のどちらが、張を殺して利益あると、あなたはおもいますか。

それに関東軍の声明をよくよんでごらんなさい。

張作霖がいつ北京をたつが、そんなことは知らなかったというのです。

軍閥の動きはどんなこまかいことでも、さぐっている関東軍が、見えすいたウソをみずからあからさまにしているようなものです。

あの朝、到着する張作霖をむかえるために、奉天駅には、日本人の記者もつめがけていたのですよ。

これでも、あなたは関東軍をかばう気になれますか。」

④ 満州某(ぼう)重大事件

張作霖の爆殺事件について、日本の新聞は、軍の発表するままに報道しました。

六月五日づけの、『朝日新聞』の夕刊にのった見出しは、つぎのようなものでした。

南軍の便衣(べんい)隊 張作霖氏の列車を爆破

けさまさに奉天に入らんとして張氏鼻柱に負傷し気絶

この事件はたしかに便衣隊のしわざ、 遭難状況を語る儀我(ぎが)少佐 |

といったぐあいですが、これをよんでみて気のつくことは、四日の午前五時半におきた事件が、同じ日の夕刻、すでに日本の新聞にはっきり犯人が南軍の便衣隊と発表されていることです。

しかもその証拠は、関東軍発表の、事件まえにあやしい中国人二人をとらえたということだけなのです。

ところがその後、中国側のしらべで、現場に日本側のしかけた爆弾用の導線のあとがのこっていたこと、爆薬の量がおおく、とても便衣隊などで扱える物ではなかったことなどから、ことの真相がだんだん明らかになってきました。

事件後、二ヵ月ほどたつと、外国の新聞は、爆殺は関東軍のやったことであると、報道しだしました。

このことが日本にもつたえられると、議会で内閣の反対党(民政党)が、政府攻撃のまたとない材料としてさっそく取上げました。

「某重大事件について、陸軍の名をきずつけるようなうわさがある。

しかもあれから半年もたっているのに、この不名誉をうちげすような調査が行われずにいるのは、一体、どうしたことなのか。」

演説のじょうずなことで、名のとおっていた永井柳太郎は、田中首相につめよりました。

「奉天でおこった事件は、慎重に調査している最中ですが、ただいまこれ以上申上げられません。」

首相はこまってにげをうつばかりです。

こんなことではなまぬるい、とばかり、予算総会では、中野正剛(せいごう)がたちました。

「世界の世論から、ふくろだたきにされながら、ちゃんと疑いをはらすべき手段をとらないとはなにごとか。」

これにも首相は、調査中です、の一点ばりでした。

その答えにはいかにも力がなく、さらにつっこんでいくと、政府はどうにもたらなくなるのですが、もうこのころは、軍部に遠慮する空気が議員のなかにも強く流れていました。

政府はたおしたいが、陸軍は傷つけたくない、そんな複雑な気持があったので、野党のおいうちも、迫力にかけるところがあったのです。

議会の答弁とはべつに、首相は天皇にたいして、この事件を報告しなければなりません。

はじめは、

「今度の事件は、陸軍に関係者がいるかもしれまんが、くわしいことは調査中です。」

とあいまいな報告をしていました。

ところが世の中がうるさくなって、天皇もこれを心配されていることがわかると、首相もほっておくわげにはいかよくなりました。

調査の結果は、現地の参謀、河本大佐がこれをしくんだ張本人だということがわかっていたのですが、首相はそれをかくして、

「張作霖事件を調査しましたところ、日本陸軍には犯人がいないことがわかりました。

しかし、警備上の手落ちがあった事実については関係者を行政処分にいたします。」

と、しどろもどろの報告をしてしまいました。

「おまえの最初にいったこととちがうではないか。」

天皇は不機嫌にそういって席をたちました。

国民はともかく、天皇にウソをついたことが、首相にとっては、たいそう気がかりでした。

――いつが、この責任はとらなければ……。――

首相はひそかに、こう考えていました。

七月一日、日本陸軍がやった張作霖爆殺事件は、国民にとうとう真相を伝えないまま、現地責任者の処分が行われました。

そして首相は、この機会に内閣を投げ出してしまったのです。

けれども、田中首相がやめた *

ことなどそしらぬ顔で、軍部は関東軍をどんどんふやしていきます。

* 田中義一はその後すぐ(昭和4年)、病死した。

満州へ、満州へ、大陸に渡っていく日本人の数がましていきました。

日本人の数がまし、軍部のやり方が露骨になっていけばいくほど、中国本土の日本人を排斥する気運は高まるばかりです。

こうして無気味な空気が、満州の空一面をおおっていくのでした。

5 山宣(やません)ひとり孤塁(こるい)を守る top

① 海をわたる

みなさんは「山宣」(やません)という字をみただけでは、なんのことが、だれのことが、わからないとおもいます。

山宣というのは山本宣治(やまもとせんじ)という昭和のはじめのころの代議士のことです。

山本宣治は労農党の代議士で、労働者や農民のために議会で活躍したため、右翼に暗殺されたひとでした。

山宣が生まれたのは、一八八九年(明治二十二年)の五月二十八日でした。

子供の頃から体が弱く、いちど中学校に入学はしたものの胸をわずらって、中途退学しなければならないほどでした。

ある日のこと、学校にもいけず、家でぶらぶらとしている宣治を、父親の亀松はよんで、いいました。

「じつは石原さんがカナダからお嫁さんをさがしに日本にかえってきたのだが、さいわい立派なお嫁さんもみつかり、ふたたびカナダにかえるそうだ。

このさい、宣治を一緒につれていきたいがどうだろうかと相談をうけたのだがな。」

宣治にとってみれば、天から降ってきたようなうれしい話でした。

「お父さん、ぜひいかせてください。ぼくも外国にいってみたいと思っていました。

お父さんもまだお若いし、四、五年したらかえってきますから、石原さんにおねがいしてください。」

当時の日本は外国とくらべるとまだまだおくれていました。

全く突然の話だったのですが、宣治は外国で生活する自分の姿を夢にえがいて、期待に胸がふくらむおもいでした。

宣治がついたところは、カナダのバンクーバーという町でした。おじさんの石原さんは眼科医でした。

なかなか繁盛していましたが、宣治はおじさんの世話になってはいけないと思って、皿洗いをしたコックの見習をしたりしながら、むこうの小学校にかよいました。

宣治は五歳以上も年のちがう子供たちと一緒に小学校にかようのは、はずかしかったのですが、英語を覚えるためには小学校からはじめるよりほかに方法がなかったのです。

こうして、一年ほど学校にかよううちに、生活するのにあまりこまらないだけの英語を身につけることができました。

そこでブリタニヤ・ハイスクールという中学校に入学させてもらいました。

宣治は外国の少年たちに負けないように、一所懸命に勉強しました。

彼は理科、とくに生物の勉強がすきでした。毎日顕微鏡をのでいて生物の観察をつづけていました。

ハイスクールも優秀な成績で卒業し、今度は大学にはいるための準備をはじめたのですが、突然、日本から「チチ ヤマイワルシ ハヤクカエレ」という電報をうけとりました。

宣治はカナダでもっと勉強し、立派な生物学者になろうと思っていたのですが、父が重病であれば、自分のことばかり考えてはいられません。

とるものもとりあえず帰国することにしました。

カナダ滞在はわずか五年間でしたが、この間に英語も覚え、生物の勉強もし、キリスト教についても勉強をしたのですから、宣治は、それほど心のこりはありませんでした。

日本にかえってみると、お父さんの病気はすっかりよくなっていました。

しかし、宣治はもうカナダにかえろうとはしませんでした。

日本にいて、お父さんと一緒に生活をしようと思いました。宣治はすでに二十三歳になっていました。

よく年の四月、同志社中学の四年生(いまの高校一年にあたります)にいれてもらい、ここを一年で卒業すると、京都の第三高等学校(いまは京都大学に編入されています)の理科に入学しました。

このころになると、宣治は、自分は立派な生物学者になるうという決心をいっそうつよくしていました。

高等学校を卒業してからは、東京へでて、東京帝国大学(いまの東大)理学部動物学科にはいり、生物学の論文を書いて学士号をもらいました。

大学を卒業したときにはすでに三十歳になっており、子供が三人もいました。

山本宣治は、大学を卒業すると京都にかえり、同志社大学の先生になりました。

② 「山宣」たのむぞ

一九二六年(大正十五年)春、京都府の佐和山(さわやま)村で有名な小作争議がおこりました。

「おいら百姓は本当につらいなあ。年がら年じゅう、汗水ながして働いても、半分以上を地主さまにおさめねばならないんだから。」

「そうだとも、自分で土地をもってさえいれば、十俵とれれば十俵が自分のものになるのに、土地をもっていないばっかりに、十俵の米がとれても、六俵も地主におさめなければならないとは、全く悲しいことだなあ。」

「自分で米をつくっても、米のめしは一週間に一度ぐらいしかたべられないで、あとはあわやひえをたべなくちゃたらないとは、一体どういうことだい。」

「いっそのこと地主にかけあってみるか。小作料をまけなければ、もう、田圃を耕さんぞって。」

「そんなことをしたら大変なことになるぞ。土地を取上げられてしまうじゃねえか。

土地を取上げられたら、俺たちは死ななけりやならねえぞ。」

「俺たち百姓もこまるけど、地主だって、小作米がはいってこなけりやこまるわけだ。

我慢くらべをしなけりや、いつまでたったって、小作米は安くならねえぞ。」

土地をもたない小作百姓たちは、口ぐちにこんなことをいいあっていました。

小作料があまりにも高すぎるのです。

ながいあいだ、黙って我慢していた百姓たちも、もう我慢できなくなりました。

佐和山村の農民は、みんなで団結して、小作米を安くしてもらうために地主と交渉をはじめました。

「地主さま、今年から小作米を二割ほど安くしてください。おねがいです。」

「ばかなことをいうな。おまえたちが田圃をたがやすことができるのは、だれのおかげだと思っているんだ。

土地をもっていないからがわいそうだとかもって、土地を貸してやっているんじゃないか。 それなのに小作米を安くしろだと生意気なことをいうんじやない。」

「しかし、地主さま。田圃を耕している俺たちが四俵で、なにもしない地主さまが六俵もとるというのは、むちゃじゃないですか。 小作料をおさめないというんじゃないんです。 小作米を四俵にして、俺たちに六俵のこしてくださいと、お願いにきたんですよ。」

「だめだ、だめだ。文句をいうんならもうおまえたちに田圃は貸せない。土地を取上げるからそのつもりでいろ。」 |

|

地主は、小作人たちの話をきこうともしないで、とうとう、土地を取上げてしまいました。

そして、小作人が耕している田圃になわをはって、百姓たちがはいれないようにしてしまったのです。

農民たちの怒りは、爆発しました。

「兵蔵さんよ、地主のやつ、いよいよ土地を取上げてなわをはってしまったぞ。どうしたらいいだろうか。」

「こうなったら、もう、どうもこうもない。実力で田圃を取りかえすだけだ。

ここで、だまっていたら俺たちの負けだぞ。」

「よし、それじゃ、おれも死ぬ気になって、、頑張ってみるぞ。

だけど、おれひとりじゃだめだ、村じゅうの小作衆たちを集めてくれ。」

「おお、いいとも。さっそくあすの朝八時に村じゅうの百姓たちを集めて、土地を取返しにいこうじゃないか。」

翌日、朝くらいうちから百姓たちはぞくぞくと、天神さまの境内に集ってきました。

小作人たちが、気勢をあげているところに、山本完治がすがたをあらわしました。

「山宣だ、山宣がきたぞ。」

「山宣さんが応援にきてくれれば、もう心配いらないぞ。」

農民たちは山宣があらわれたので、すっかり勇気づけられました。

大学で生物学の先生になったはずの山本宣治(やまもとせんじ)が、どうして農民の味方になり、小作争議の応援をするようになったのでしょうか。

山宣は生物学の先生として、農民たちとつきあい、その生活をくわしく知るようになると、ひとつの大きな疑問をもったのです。

――日本の農民は、こんなに一所懸命働いているのに、どうしてこれほど貧しい、みじめた生活をしているのだろう。――

農民は罔早く、太陽がまだのぼらないうちから畑や田圃にでて働き、夜は家でたわらをあんだり、ござをつくったりしていても、満足にご飯がたべられないのです。

ところが地主は土地を何人もの小作に貸し、自分はほとんどはたらかないのに、大きな家に住み、毎日、白いご飯をたべています。

そのことにきづいた山宣は、日本の農民たちの生活をよくするためには、小作料を安くしなければならないと思いました。

自分は学者であっても日本をよくするために、農民の生活をよくするために力をつくそうと考えるようになったのです。

そして、二年ほどまえから農民組合にはいって、各地の小作争議の応援をしていたのです。

山宣は学者ですから、知識もゆたかだし、法律にも明るいのです。

農民たちが怒りにまかせて、実力で田圃を取り返す運動をおこしたときに、法律にくわしく、地主と対等に交渉できる山宣が一緒にいてくれるということは、農民たちに百万の味方を得たような勇気をあたえました。

山宣がきてからしばらくすると、村じゅうのあちこちから応援の農民たちが集ってきました。

はるかむこうの土手の上を、農民の列が、何十人も何百人もむしろ旗をおしたててちかづいてきます。

反対側の道からも十人、二十人とかたまった農民たちがぞくぞくと到着しました。

村の農民たちだけではありません。ちかくの村々からも、地主の土地取りあげに反対する農民たちが集ってきました。

こうして、朝の七時ごろには千名ちかい農民が天神さまの森に集ったのです。

山宣は、集ってきた農民をまえにして注意をあたえました。

「私たちの目的は暴力をふるうことではない。地主から土地を取り返すことが目的なのだ。

だから、土地をとられた留吉と私が、まず地主とかけあう。

みんなはそばにいて、まもってくれていればいい。

しかし、地主の方はヤクザの青年たちをずいぶん集めているようだし、警察にも連絡をとっているようだから、充分に注意をしてほしい。」

山宣がおだやかに話をすると、農民たちは「わかったぞ」「山宣たのんだぞ」と口々にさけび、はげしい拍手を送りました。

「さあ、みなで出発しようぜ。しっかり、仲間同志で肩をくんでくれ。途中、絶対にばらばらになるなよ。

警察や暴力団が邪魔をしても我慢して、こっちから手だしをしてはいけないぞ。わかったら出発だ。」

山宣を先頭にして、千人をこえる百姓の交渉団が、つぎからつぎへと列をつくって、村道を行進しはじめました。

村道にそった家々からは、仲間の女房や子供たらが見送りにでて、手をふっていました。

|

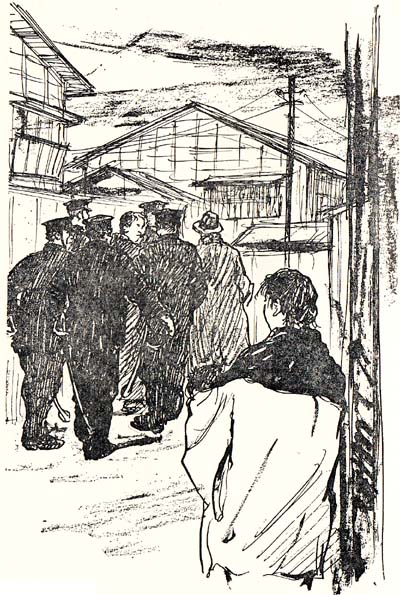

先頭に立つ背広姿の山宣

|

ところが、地主の家に到着するとどうしに、数十人の警官があらわれました。

制帽のあごひもをかけ片手で腰のサーベルをにぎりしめて、いまにもつかみかかりそうな勢いでした。

「おまえたちは、なにをしにきたのだ。邪魔だ、そこをどけ。いうことをきかないと捕まえるぞ。」

農民たちは、ワッショ、ワッショとかけごえをかけながら、先頭の山宣をまえにおしだしました。

「きさま、抵抗するつもりか。」

警官はまっかになって山宣をどなりつげました。山宣はおちついて、答えました。

「あなたたちこそ邪魔をしないでください。私たちは小作料のことで地主と交渉しにきたのです。

正しい行動をしているのですから邪魔をしないでください。」

こんな押問答をしているときに、村道のむこうのほうから応援の警官をのせた数十台のトラックがおそろしいスピードで突進してきました。

パラパラと車からとびおりた警官は農民たちのあいだに割込んできて、かたっぱしから捕まえてしまいました。

土地を取上げられた留吉は、警官とぶつかって、石ころだらけの村道のまんなかへたたきふせられ、鼻血をだして顔じゅうを真赤にそめていました。

警官隊のトラックの上には、顔や腕を血でそめた農民たちが二十人ほど、たがいにだきあいながらうなっていました。

この小作争議は、警官のためにつぶされてしまいました。

そして大勢の農民たちが犠牲になって、警察につかまってしまいましたが、しかし地主は小作人たちの団結をおそれて、ついに小作料を六割から四割にさげてきました。

農民たちの犠牲はおおきかったのですが、小作料を安くしろという要求はとおったのです。

③ 「山宣」代議士となる

一九二八年(昭和三年)一月、わが国最初の普通選挙がはじまりました。

普通選挙というのは、身分や財産によって制限をしないで、一定の年令にたっしたら、だれでも国会議員を選挙する資格をあたえ、その人たちによって、議員を選挙するという制度のことです。

これまでの日本の選挙は制限選挙といって、財産をもっていない人々には選挙権があたえられていなかったのです。

ということは、財産をもっている人たちだけが選挙権をもっているために、結局は資本家や地主の代表だけがえらばれていましたが、今度、普通選挙が行われるようになると、財産をもっていない労働者や農民心選挙権をもつようになり、国会議員をえらぶことができるようになったのです。

労働者や農民たちは、明治のころから二十年以上もの長い期間にわたって、日本国民には平等に選挙権をあたえよ、と主張してきたのが、やっと今年になって実現したのですから、このたびの選挙にたいする熱意ははげしいものでした。

いままでの日本の旧会議‥貝には農民の代表はひとりもいませんでした。

しかし、今度普通選挙が行われるようになって、農民や労働者の代表は日本全国の各地区で立候補しました。

山宣は労農党から立候補しました。

このとき、山宣はあまりにも農民のために働きすぎて病気になっていましたが、農民の強い希望で、病気をおしてひきうけたのです。

政府は、普通選挙で農民や労働者の代表が国会議員としてでてきては大変とばかりに、あらゆる方法で邪魔をしはじめました。 農民や労働者の代表が選挙演説をすることさえも邪魔をしたのです。

山宣は京都から立候補しました。

山宣の事務所にはちかくの町や村々から農民や労働者が応援のためにぞくぞくとつめかけていました。

選挙が行われたのは一月から二月にかけての寒いころでした。 きびしい寒さがつづき、演説会へむかう道路は霜柱がこちこちに凍りついていました。

しかし、山宣の演説会場は、いつも農民や労働者でいっぱいになっていました。

山宣は、演説会場で直接に政府を攻撃すると見張りの警官に中止をめいぜられてしまうので、たとえばなしをして農民の団結をうったえました。 |

|

「諸君! アフリカにすんでいるおとなしいシマウマの群は、いつもライオンにねらわれています。

シマウマは、いつも用心ぶかく仲間の一ぴきを見張りにたてて、ライオンがちかづくと、あたまを内がわにし、尻をそとにむけて円陣をつくります。

そしてライオンがかみつこうとすると、後足でいっせいにライオンをけとばしてしまいます。

諸君! たとえ弱いシマウマでも、このように団結すれば、強いライオンを退治することができるのです。

諸君! 弱いシマウマは農民です。強くて悪いライオンは……。」 |

と、ここまではなすと、警官が、「中止!」と大きな声で命令しました。

会場を埋めつくしている農民たちが、「警官横暴!」「さいごまで山宣の話をきかせろ!」とさけびますが、警官は絶対に許しません。

山宣はつぎの会場ではこんな話をしました。

「アリは、あんなに小さい体ですが、動物のなかで一番の働きものです。

夏のあついときでも朝から晩まで、せっせと働きつづけています。

途中に水たまりがあれば、一番先をいくアリはまず、こちら側の岸につかまって死んでも手を離しません。

つぎのアリは先頭のアリにつかまって、自分のからだをそのさきにつなげます。

こうして、二十ぴき、三十ぴきのアリは生命を犠牲にして橋をつくるのです。

そうしてできあがった橋をわたって、アリは目的地に荷物を送ることができるのです。

もちろん、私たちは生命をそまつにしてはいけませんが、正しいことをするために、どうしても犠牲が必要なときは、私がその犠牲になりましょう。

みなさん! 私を国会議員にえらんでください。

私は生命をかけて、地主や資本家とたたかい、農民のために全力をつくします。」 |

講堂いっぱいにあふれている五百人あまりの聴衆は、嵐のような拍手をおくり、火の気のない寒い夜々のに、ひとりとして途中で帰る者はいませんでした。

演壇の下までかけよってきた農民は、たくましいうでをふりあがら山宣を激励しました。

「山宣! 俺たちがついているぞ、負けるなよっ。」

一ヵ月後の二月二十日、投票が行われ、翌日、開票の結果が発表されました。

「ばんざーいっ。」

「山宣ばんざーいっ。」

「労農党ばんざーいっ。」

農民たちは、おどりあがってよろこびました。

顔見知りのものも、はじめてのものも、肩を叩きあい、手をにぎりあってよろこびました。

山本宣治は、日本でさいしょの農民の代表者として国会議員に当選したのです。

「ありがとう! これからは貪しい人々のため、しいたげられている人々のために全力をつくしてたたかいます。」

山宣は、農民や労働者とともに、肩をだきあってよろこんだのです。

この選挙で、労働者や農民の代表は八名当選しました。

④ 私はさびしくない

山宣が代議士になってからわずか三週開のちの一九二八年(昭和三年)三月十五日に、突然、日本じゅうの警察は、労働者や農民のために働いている人々をいっせいにとらえました。

野坂参三・徳田球一というような日本共産党の指導者を中心として、千六百名以上の人々が逮捕されたのです。

この人たちはどんな悪いことをしたというのでしょうか。

農民や労働者の生活をよくするために政府を批判し、戦争へかりたてようとするやり方に強く反対してたたかった人だちなのです。

警官は捕まえた人々をはだかにして、竹の棒でなぐったり、畳屋のつかう太い針を体のあちこちにつきさしたりしました。

それどころではありません。

のどをしめて、窒息させ、息をふきかえすとまたのどをしめる、というようなことをしたり、足になわをつけて天井からさかさまにつって、靴でけったりしました。

そういうむごいことをされた人々は、滝のように口から血を流し、目は真赤にふくれあがってしまったのです。

このころの警察はこのようにひどいことをへいきでやっていました。もちろん、警官や刑事がこういうことをすることは法律でゆるされていないのですが、政府の役人たちは、みてもみないふりをし、知っていても知らないふりをしていました。

山宣は共産党員ではありませんでしたが、自分と同じように、農民や労働者のために働いた人々が、こんなひどいめにあっているのを、黙ってみすごすことはできませんでした。

山宣は衆議院で政府の代表者にたいして、厳重に抗議しました。

「三月十五日の事件で検挙された共産党員にたいして、警官がとても人間とはおもえないようなことをやりました。

北海道のある警察では、共産党員を四つんばいにさぜて、「モウ、モウ」といって牛のまねをさせ、竹の棒で四十回もなぐり、血だらけにさせた例があります。

大阪のある警察では、鉛筆を指の間にはさみ、三角形の柱の上にすわらせて、ひざの上に重い石をのせて上からおしつけて足を折ってしまった例もあります。

東京のある警察では、手と足に綱をつけて天井からぶらさげ、えびのようにしてなぐりつけ、ついに殺してしまったということもきいています。

いま、全国の警察では裁判もしないで、こういうひどいことが行われていますが、政府はなぜこんなことを許しているのでしょうか。」

山宣は顔をまっかにして、はげしい言葉で政府の役人を追及しましたが、政府の役人は、

「そんなことは許していません。そんなことはきいたことかおりません。」

などといって、のらりくらりとにげまわっていました。

この議会で山宣は、治安維持法(共産主義連動をとりしまる目的でつくった法律だといわれたが、実際には、労働者・農民の運動から民主主義運動まで、この法律でおさえられた)にひっかかって捕らえられたものの刑を、もっとも重い場合は死刑にするという改正案に、徹底的に反対して、このように政府を追及していたのでした。

山宣は、ある日のこと、つかれきった体をひきずるようにして、神田の光栄館という宿にかえってきました。

彼の奮闘のかいもなく、治安維持法の改正、特高警察の設置、労農党の結社禁止といった、民主運動をおさえつける田中内閣のやり方は、ますます露骨になってきて、これとたたかう宣治は、すっかり体がまいっていました。

彼が宿でやすんでいると、女中が面会人のきたことをつげてきました。

山宣はつかれていましたが、せっかくあいにきた人をかえすのは悪いと思い、部屋にとおすようにいいました。

やがて部屋にあらわれた青年は、突然ものもいわずに、右手ににぎりしめた短刀で山宣にきりつけました。

山宣は、心臓をさされ、ほとばしる血の海のなかで、息をひきとりました。

彼の死体は、赤旗につつまれ、棺におさめられて、全国から集った働く人々に永久の別れをつげたのでした。 |

|

京都にある山本宣治の墓には、彼の最期の言葉がきざまれています。

山宣ひとり孤塁を守る

だが、私はさびしくない

背後には大衆が 支持しているから |

6 世界をおそった不景気の嵐 top

① 失業者の群(むれ)――アメリカ

「私が大学をてて、アメリカへはじめて技術の勉強にいったとき、一九三〇年代のはじめごろ(昭和五、六年から七、八年ごろ)のアメリカの不景気といったら、ひどいものでした。」

おじさんは、遠い昔を思い出すように、話をはじめました。

「なにしろ、その頃のアメリカの失業者は、労働者全部の三分の一をこえる千五百万人といわれたのだから、大変なものです。

失業者は、ニューヨークといわず、シカゴでも、ワシントンでも、とにかくアメリカじゅうの町にあふれていました。

その頃の大統領フーバーは、“みんなの家庭のなべにニワトリを”といっていましたが、とんでもないことでした。

街角には、パンとスープのほどこしをうける人の行列が、毎日、長々とつづいていました。

そこには、子供から年寄りまで、ボロをまとった黒人も、立派な身なりのジェントルマンやレディもならんでいました。

有名なルーズベルトが大統領になった一九三三年(昭和八年)は、不景気のどん底でした。

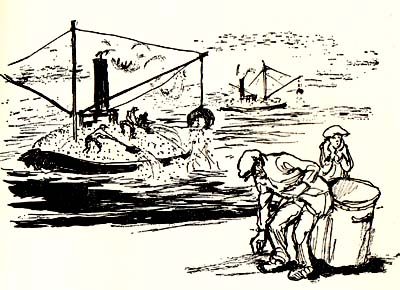

港には、はこぶ荷物とてなく、空船が何隻も、さびついた船腹をむきだしにしていました。

鉄道の操車場には、長い貨車の列が、退屈そうにむれをなしてとまっていました。

なにしろ、外国から夕世界一ゆたかな国々とうらやましがられ、“永遠の繁栄”とアメリカ人自身も自慢していたアメリカは、不景気にうちひしがれていたのです。」

おじさんは、その頃、自分で写したという写真を、何枚かみせてくれました。

ジェントルマンが、貧しい身なりの人にまじって、スープ入れの缶をさげてならんでいる写真もあります。

ひげをはやした立派なおじさんが、とかく国会議事堂を背景に、リンゴ売りをしているのもあります。

はだしの少年が、靴みがきをしているのもあります。

おじさんは、たばこをおいしそうにすってから、またつづけました。 |

|

「じつは、“世界一ゆたかな国”アメリカといっても、アメリカ人全部が一様にゆたかだったわけではないのです。

労働者や農民のおおくは、貧しいくらしをしていました。

第一次世界大戦ちゅうから大戦後にかけて、アメリカの資本家はどんどん品物をつくり、海外へ売って大儲けをしていました。

ところが、大戦がおわってしばらくすると、ヨーロッパの国々も、戦争の痛手からたちなおって、品物をつくるようになったのです。

アメリカの商品が、それまでほど海外で、どんどん売れるというわけにいかなくなりました。

国内で売ろうとしても、労働者の賃金はあまりあがっていないので、簡単にさばけません。

けれども資本家は、儲けるために、生産をやすむわけにはいきません。

しだいに、商品がだぶつきはじめました。

こんな具合で、“永遠の繁栄”の国アメリカにも、不景気のきざしがみえはじめていたのです。

農村でも、そうでした。

小麦・ジャガイモなどの食料品にしても、綿花のような工業原料にしても、作付面積をぶやして、どんどんつくりました。

けれども、ヨーロッパの農村でも、戦争の痛手からたちなおると、生産をはじめました。

アメリカの農産物が思うように輸出できなくなって、国内にだぶつき、値下がりをはじめて、農民たちのくらしが苦しくなりました。

国内でだぶついている工業製品を買うゆとりが、農民にはありません。

そんなとき、アメリカ経済の中心であり、世界経済の心臓であるといわれたニューヨークのウォール街で、“株式の大暴落”という事件がおきたのです。

一九二九年(昭和四年)十月二十四日のことです。

資本家が事業(生産や商売など)をするには、自分で資金をだすだけでなく、一般の人から、株式を買う(投資する)というかたちで資金を集めます。

事業をしてもうかったお金の一部を配当金として株主(資本冢や投資した一般の人)にわけるのです。

事業の儲けがおおければおおいほど、配当金がおおくなるから、投資をする人は、そのような事業に投資する(株式を買う)ことになり、買い手がおおくなるから、その株式の値があがります。

その反対だと、株式の値がさがります。

資本主義の国では、ひとりひとりが、ひとつひとつの事業(株式会社)を相手にするのは、面倒で手間のかかることなので、株式取引所をつくって、そこで一手にやるわけです。

日本にも、東京や大阪などの大都会にあります。

ウォール街におこった“株式の大暴落”事件とは、ウォール銜の株式収引所で行われる株式の売買が、売り手ばかりで、買い手がない、ということだったのです。

だから、どの株式の値段も一挙に、めちゃくちゃに下がってしまいました。

株式をもっていた人が、それを売って手ばなす、というのは、その事業への投資(資金をだすこと)をやめるということですから、“株式の大暴落”は、“永遠の繁栄”をほこっていたアメリカの産業にたいする信用がうすくなったということにほかなりません。

それまで、不景気のきざしのあったところへ、この大事件です。

資本家は、儲けをへらさないように、生産をてびかえます。

規模をちいさくしたり、仕事をやすんだりする工場もでてきます。

なかには、つぶれる工場もあります。

労働者の賃金はきりさげられ、また、首になる労働者もあります。

社会主義の国をうちたて、計画的に生産をすすめていたソ連をのぞいて、ヨーロッパの国々は、“世界一ゆたかな国”アメリカと、経済のうえで、ふかくむすびついていました。

おおくの国々が、戦後の復興のために、アメリカからたくさんのお金を借りていました。

ウォール街におこった“株式の大暴落”という事件をきっかけに、不景気の嵐はたちまちアメリカ全土をおおい、やがて世界じゅうにふきあれました。

アメリカでは、たくさんとれた綿花を土にうめたり、畑につんでもやしました。

ジャガイモの収穫期がきても、ほりださずに、そのままくさらせました。

政府がブタを五百頭買いあげて殺し、ゴミすて場にすてました。

ブラジルでは、収穫したコーヒーを焼く煙があちこちにたちのぼりました。

イギリスのロンドンでは、船いっぱいにつんだオレンジを、海にすてました。」 |

|

おじさんは、ここで、一息いれました。

そして、「本当に、あった話なんだよ。」といって、しばらくたってから、またつづけました。

「ボロをきている人に綿をやればいいのに。

すきっぱらをかかえている人に、ジャガイモをあげればいいのに。

きみたちは、そう思うにちがいない。だが、資本主義の世の中では、そうはいかない。

品物が出回りすぎて、売れのこっている。

値段をさげてもまだ売れない。そういうところへ、ジャガイモがゴロゴロ出回ってごらん。

どういうことになるかわかりますね。

だから、もったいない話だが、儲けのためには、収穫したものをすてて、品物を少なくしておくのです。

こんなひどい不景気でも、お金持はまだよかったのです。

お金にかえる自家用車がありました。旅行者にお金をとって貸す部屋がありました。

けれども、貧しい労働者は、大変でした。

私はアメリカで友人になった、貧しい労働者が何人かいました。

彼らは賃下げになっても、職があればいい方でした。

一日中、足を棒のようにして、働き口をさがしても、ないのが普通でした。

ほどこしのパンやスープ、はてはゴミ箱をさがして、その日を食いつないでいたのです。

私は、彼らの苦しい生活ぶりをみるにつけ、一所懸命に働き、またはたらこうとしているのに、どうして貧乏人ばかり損をするのだろう。

そんな世のなかのしくみに、強い疑問をもちはじめていました。

日本も、この世界的な不景気におそわれていました。

町の人々も、農村の人々も、本当にひどい生活をしていました。

私は、自分の化学の技術を、そのような人々のしあわせのために役だてたいと、強く思うようになりました。

留学の期限がきれるとすぐ、とぶように日本へかえってきたのです。」

② 身売りの娘――日本の農村

「久代、おめえにはすまねえが、三年ほどでいいから、東京さいって働いてきてくんねえか。」

ある日、突然、父によばれた久代は、こういわれました。それは、久代にとって、おもいもかけないことでした。

――まさが、身売りをしろというのではなかろう。――

そうおもいながらも、久代のあたまには、村役場の掲示板にはってある、“身売りのときは当所に相談してください”という貼紙が、ちらついてなりませんでした。

――あんなやさしいとうちゃんが、おらを身売りにだすなんて……、そんなはずはない。――

久代は、首をふって、いやな予感をうちけそうとしました。

「とうちゃん、東京さいって、何して働くの?」

久代は、おもいきってききました。

「じつはな、おめえにはすまねえが……。」

父親の言葉は、いいにくそうに、そこできれました。

それをごまかすように、キセルの灰をたばこぼんに、ポンとおとしました。

「じつはな、地主さまから紹介されたんだが、東京の下町の料理屋で働いてもらいてえと思ってな。……」

料理屋ときいて、久代は、はっとしました。

この村ではもう、百人をこえる若い娘が、東京の料理屋で働くということで、村をてていったのです。

それは、みな、いかがわしい料理屋だと、うわさされているのでした。

東京から吉田という男がやってきて、ずっと地主の家にとまりこんでいました。

吉田は、田舎の娘を料理屋に紹介して食っている男でした。

さかんにあちこち、若い娘のいる貧しい農家に手をまわしているようだ、ということは、久代も耳にしていました。

「とうちゃん、それじゃおらに身売りしろというのかね。」

久代は怒りと悲しさと無念さで、涙声になっていました。

「なに、身売りじゃねえんだ。……」

といったものの、父親は言葉につまってしまいました。

「とうちゃん、古川という男に、もう、金をもらってしまったのかよー。はっきり返事してくれ!」

久代が泣き叫ぶようにいうと、父親は、よわよわしい声で話しはじめました。

「久代、すまねえが、よくきいてくんろよ。

じつはな、小作料がおさめられねえで、地主さまには、もう百円以上の借金がたまってしまったんだ。

地主さまがいうには、三年間、久代を東京さ働きにいかせれば、借金を棒引きにしたうえ、二百円を前借させてくれるというんだ。」 |

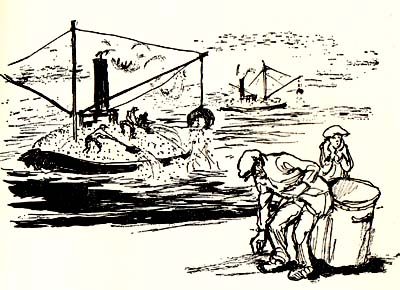

吉田から借金をする久代の父親

昭和初期の東北の農家はこんな状態でした。

|

「……」

「なあ、久代。このまんまでいけば、おめえもわかるように、借金がふえるばかりで、どうにもなんねえ。」

涙こそみせませんが、父親のこえもないているようでした。

――とうちゃんだって、あんなに一所懸命働いているのに、なぜ借金ばかりがふえるんだ。

この自分だって、米をつくる百姓の娘でありながら、ここんところ、米など食べたことがない。

あわやひえ、ひどいときには、山からひろってきたドングリの粉のこともある。――

久代は、だれにむけていいのかわからないいかりが、ふつふつと胸にわいてくるのでした。

それは、とめどない涙となって、久代の頬をつたわりました。

奥羽山脈からながれる最上川にそそいでいる小国(こくに)川と、陸羽本線がならんで走るあたりの山あいに、山形県最上郡小国村があります。

久代は、この小国村にすんでいました。

四百戸あるうちの三百戸以上が小作人で、それも五反(五十アール)未満の貧しい農家が半数以上でした。

家には布団もなく、ただ床ばかりの片隅に、ワラをしきつめて、その上にきたきりすずめで寝る、といったくらしでした。

世界をおそった不景気の嵐は、日本じゅうをふきまくり、都市では労働者が職をうしなって、町にあふれ、故郷の農村にかえっていきました。

けれども農村では、次男・三男が都市で失業者になったからといって、彼らをむかえるどころの話ではありませんでした。

農村では、一番のお得意さきのアメリカが、絹の輸入をおさえたので、まゆが売れなくなり、まゆの値がひどく下がってかいこをかう農家は、大きな痛手をうけていきました。

一九三〇年(昭和五年)の米は大豊作でしたがかえってそのために、米の値段は、まえの年の半分になって、農村はまたまた痛手をうけてしまいました。

そこへもってきて、一九三一年(昭和六年)には、北海道・東北一帯が、冷害のため大凶作にみまわれたのです。

どこの村でもひどいありさまで、親子心中、娘の身売り、小学校の子供の欠食などは、普通のことのようにおこっていました。

涙をながすだけ流すと、久代はすこしおちついてきました。

働きずくめの過労がたたっておととし死んだ母親、去年、満州事変に出征した兄大作の面影が、なぜか久代のあたまのどこかをよぎりました。

「とうちゃん、おら、東京さいくよ。だから、借金はかならず返しておくれよね。

ただ、キヨだけは、おらみたいにならぬように、とうちゃん、頑張ってくんな。」

久代は、妹のキヨだけには、まっとうな娘のくらしをさせてやりたかったのです。

そのキヨもすきっぱらに食べ物がなく、くさったドングリの実を食べて腹をこわし、部屋のすみで、ねているのでした。

「すまねえな、久代。三年たったら、元気でかえってきてくんろ、なあ。」

父親は、久代にあたまをさげて、こころからわびると同時に、

――おっかあ、許してくんろよ。せめてキヨだけはまもるからな。

働き手の大作が満州事変でとられ、米の値はべらぼうにさがるし……。

おっかあ、目をつぶって、黙ってみのがしてくんろ。――

と、死んだかみさんに、心の中でわびるのでした。

久代は、東京で、下町の大和屋という料理屋に、住込みで働くことになりました。

約束の前借金の二百円は、吉田が周旋料として六十円、久代のきもの代だといって四十円、合計百円ひかれて、父親にわたったのは百円だけでした。

東京にきてから、そのことがわかったとき、久代は吉田のような男は、人の足もとにつけこんで、ひどいことをするものだと思いました。

いくら借金があるからといって、吉田のような男とくんで小作人を地獄におとすような地主も、許しておけないと思いました。

久代は三年間、まじめにはたらけば、田舎にかえることができると、それを楽しみに、苦しい大和屋のつとめも、耐えぬこうと思いました。

けれども、大和屋の主人は、「とんでもない、おまえには五百円もかけているのだから、五年はみっちり働いてもらう」、というのです。

そんなはずはないというと、大和屋は、ちゃんと五百円の領収書と、五年間はただではたらきます、という誓約書をだしてきました。

そして、文句があるなら、でるところへでて、法のおさばきをうけるんだな、とおどすしまつです。

犬和屋に働く娘たちは、ほとんど東北の農村から、久代のようにだまされてつれてこられたものでした。

そんな娘でしたが、東北の農村でドングリ粉のパンを食べるより、どんなに大和屋のつとめがつらくても、ここのほうがいいという娘も、たくさんいました。

東京の生活は、みかけははなやかでした。

満州事変が上海に飛火して戦争がひろがって、やれ不景気だといっても、酒を飲んで景気よくやっている者もいます。

けれどもそれは、ほんの一部の人たちでした。

職をうしなった労働者のみじめな生活は、農民のみじめさと、あまりちがわないようでした。

――山形も東京も、同じように息がつまる。

日本中の空が、どうにもならないほど、不景気におおわれているんだ。――

そう思うと久代は、たまらなく悲しくなるのでした。

top

**************************************** |