|

****************************************

Index 大陸への野望(その一 その二 その三 その四 その五)

|

大陸への野望(その五)

13 毛沢東と蒋介石

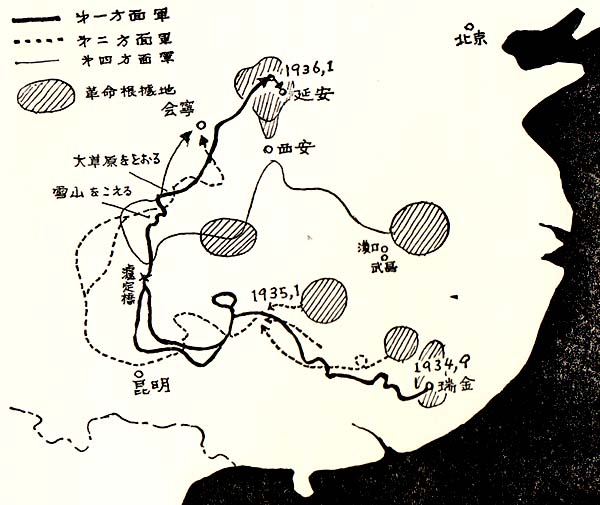

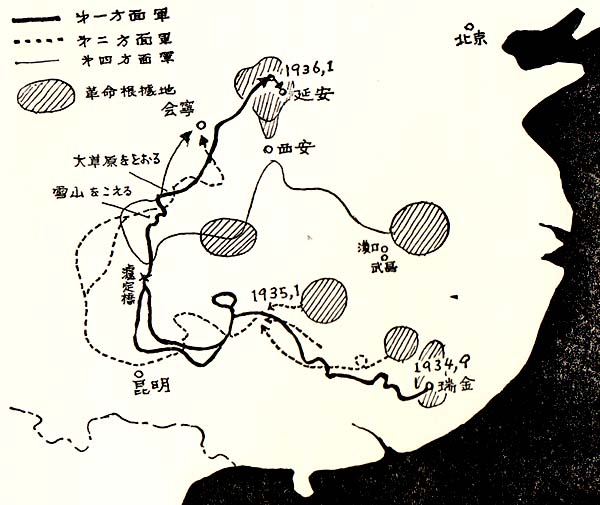

① 紅軍、長征の途にのぼる

② 大渡河をわたる

③ 陝西省北部にたどりついた紅軍

④ 西安(シーアン)事件 |

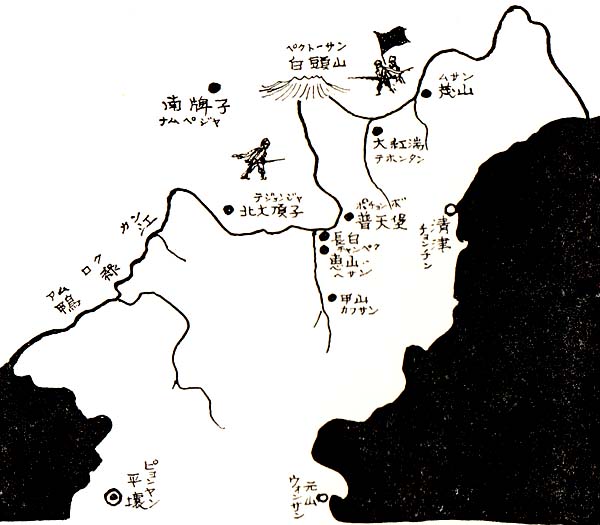

14 長白山(チャンペクざん)の虎

① 祖国にむかって進撃

② 朝鮮を朝鮮人民の手に

③ 普天堡(ふてんぽ)の戦い

15 日中戦争はじまる

① その前夜

② 盧溝橋(ろこうきょう)の銃声

③ 平型関(へいけいかん)の戦い |

13 毛沢東(もうたくとう)と蒋介石(しょうかいせき) top

① 紅軍、長征の途にのぼる

一九三四年(昭和九年)の秋もふかまりかけた十月十六日、中国南部、江西省瑞金(ずいきん)の町は不気味なほど、緊張した空気につつまれていました。

司令部のあるこの町を中心に集結していた、約十万の中国労農紅軍(中国共産党の軍隊)が、一隊また一隊と、足音もしずかにこっそりと、西へむかって行軍をはじめたのです。

町の人たちは、なぜ紅軍が西へいってしまうのか、くわしいわけも知らずに、別れの声をたてないで、ただ不安と悲しみのまなこで、見送るのでした。

第一、第二軍団をせんとうに、中国共産党の指導者たちをふくむ中央縦隊と輸送隊がつづき、第五軍団、第八軍団、第九軍団は後衛部隊として、本隊のあとを行軍しました。

これを、中国紅軍長征隊の第一方面軍とよびました。 |

|

第一軍団長は林彪(りんぴょう)、第三軍団長は彰徳懐(しょうとくかい)、ともに新中国になってからの中国人民解放軍の最高指導者となる人たちでした。

中央縦隊には、毛沢東、朱徳(しゅとく)、周恩来(しゅうおんらい)、劉少奇(りゅうしょうき)、それに総参謀長の劉伯承(りゅうはくしょう)など、のちに新中国の最高指導者となる人たち、それに老人や三十数名の婦人もふくまれていました。

このとき、朱徳が四十八歳、毛沢東四十一歳、周恩来三十八歳、劉少竒は三十六歳でした。老大組のなかには、五十八歳の徐特立(ジュイドーリー、毛沢東が長沙第一師範学校の生徒だったときの先生)、五十二歳の林伯渠(リンポーチュイ)、それに四十八歳の頂必武(ドンビーウー)などがおり、婦人のなかには、毛沢東夫人の賀志珍(ホージーチェン)、朱徳夫人の康克清(ガンコーヂン)、それに蔡暢(ツァイチャンいまの全国婦人連合会主席)などがいました。

紅軍といっても中央縦隊は、あまり軍隊らしくありませんでした。

ことにそのなかの幹部第一中隊というのは、年とった共産党員や学者、体のよわい知識人、足の丈夫でない婦人・子供などで編成されていました。

行軍のさきざきで民衆は、これが軍隊かと、目をみはりました。

ものずきな民衆が、よくはなしかけたものです。

「おまえさんらは、どこの部隊かね?」

「中国労農紅軍だよ。日本の軍隊や国民党の軍隊をやっつけて、中国人民を解放するための軍隊だよ。」

「へえー、あのお爺さんも紅軍の兵隊さんかあー。あのめがねをかげた人もねえー。」

長征隊のなかには、第十五大隊というふうがわりな部隊がありました。

これは、正しくいえば、「中央労農政府国家銀行部隊」でした。

金貨、銀貨、おさつなどをいれたざるを、六十あまりの天びんぼうでかついで行軍したのです。

長征隊全軍のお金の出し入れから、宿営、食料の買いこみなどまで引受けている経理部隊で、責任者は毛沢東の弟の毛沢民でした。

ふうがわりといえば、長征隊全体が、ふうがわりの軍隊でした。

戦闘部隊のなかにも、大きなあみがさやカンカン帽、むぎわら帽子をかぶったものもいれば、学生服をきているもの、上衣だけ中国服のもの、雨がさを背袋にさしこんだもの、毛布・洗面器・鍋・釜をせおったものもいました。

水飲み用のコップはみんながぶらさげていました。

つばびろのむぎわらぼうしのひさしを針山がわりに、針をさしこんだものもいました。

まるで、たくさんの村が、引越しでもはじめたようなありさまでした。

瑞金の中国紅軍は、なぜ、西にむかって長征をはじめたのでしょう。

一九三一年(昭和六年)、関東軍(満州・中国東北にいた日本軍)は、満州の中国軍に戦争をしかけて満州事変をおこし、またたくまに満州を占領、翌年、満州国をつくって、日本の植民地のようにしてしまいました。

これをみた中国の民衆は、日本のひどいしうちをおこりました。

中国共産党は、中国国民に抗日をよびかけました。

しかし、蒋介石の国民党政府は、中国にせめこんだ日本軍とすすんで戦おうとはしないばかりか、かえって国民の抗日運動をおさえ、抗日をよびかける共産党をやっつけようと、一所懸命でした。

――日本軍は皮膚病のようなものだが、紅匪(こうひ)は心臓病のようなもので、これをほっておくと命にかかわる。――

蒋介石をはじめ、国民党の幹部は、こう考えていました。

紅匪(こうひ)とは、赤い賊、つまり共産主義の賊という意味で、中国労農紅軍をさげすみ、にくんでよんだ名です。

蒋介石は、これまで、紅軍をつぶそうと四回にわたって、大軍をくりだしました。

しかし、紅軍のゲリラ戦勁戦にはばまれて、おもうような成果はあげられませんでした。

それどころか、そのたびに、国民党軍の兵士のなかには紅軍に走ってしまうものもたくさんでたり、兵器をたくさんとられたり、さんざんな目にもあいました。

満州事変の年の十一月、共産党は、中国南部、江西省と福建省にまたがるあたり一帯に、中華ソビエト共和国をたて、江西省の瑞金を首都として臨時政府をつくりました。

労働者や農民や兵士の代表が政治をするのです。

南京の国民党政府のちからをはらいのけてつくった、このような地域を、解放区とよびました。

紅軍は、解放区を根拠地にして、ゲリラ戦を展開するのです。

中国には、いくつかの解放区がありましたが、瑞金を中心とした解放区には、中国共産党中央政治局があったので、中央解放区とよびました。

ここの政府の主席は毛沢東、紅軍の総司令は朱徳将軍でした。

一九三三年(昭和八年)から翌年にかけて、蒋介石は五回めの紅軍撃滅戦を大きくはじめました。

これまでの紅軍のゲリラ機動戦にこりた蒋介石は、解放区のまわりにかぞえきれないほどのトーチカをきずき、紅軍のゲリラ機動戦をおさえながら、包囲せんめつしようというのでした。

蒋介石は、このために、百万人の大軍と、アメリカから買い入れた近代兵器と二百機の飛行機を動員したのです。

蒋介石は、毛沢東や朱徳のいる中央解放区のせんめつに重点をおきました。

解放区のまわりに三千ちかいトーチカをきずき、五十万の兵力で遠まきにしながら、ジリジリと攻撃をはじめました。

中央解放区の紅軍は十万、しかも、小銃のほかにはなにひとつ近代兵器らしいものはありませんでした。

一九三三年の十二月から約九ヵ月にわたって、両軍のあいだに激しい戦闘がくりかえされ、紅軍の損害がしだいに大きくなっていきました。

そのうえ、包囲されているために物資が不足し、なかでも塩がたりなくなってしまいました。

このままでは、中央解放区の紅軍は全滅するかもしれません。

これは、中国全土にちらばる共産党と紅軍にとっても大きな危機でした。

ひそかに首都瑞金では、指導者だもの会議がひらかれました。

中央解放区には、陳毅(ちんき)を指揮官として一万五千人の紅軍をのこし、主力の八万五千と後方勤務の一万五千をあわせた十万の紅軍は、西北地方の解放区へ移動しようということになったのです。

② 大渡河(だいとうが)を渡る

一九三五年(昭和十年)の一月、紅軍は貴州省の遵義(そんぎ)を占領すると、ここで大切な会議をひらきました。

共産党の指導者のなかには、冒険をこのんで、損害ばかり大きくするものがいました。

また、紅軍は国民党の軍隊からにげまわっていると考えているものもいました。

毛沢東は、この二つの考えを批判しました。中国紅軍の目的は、中国人民を解放することです。

そのためには、中国を侵略している日本軍を、中国の民族がひとつになって追いださなければなりません。

できれば国民党とも手をにぎって、抗日をしたいのです。

しかし日本軍と戦うより共産党をつぶすほうがさきだといって、共産党に戦いをいどむ国民党は、やっつげなければなりません。

できるだけ損害をすくなくし、できるだけはやく日本軍が侵略しはじめている中国北部へいって日本軍と戦わなければなりません。

遵義の会議では、このような「北上抗日」(ほくじょうこうにち)という毛沢東の主張がとおりました。

それがきまると紅軍は、北上の長征をつづけるのでした。

長征隊は行軍をしているだけではありません。

あらゆるところで、国民党軍の攻撃と戦わなければなりませんでした。

長江(ちょうこう、揚子江)の支流、四川(しせん)・靑海(せいかい)両省の省ざかいから流れだす大渡河(だいとうが)の川べりについたのは、五月のなかばすぎでした。

ここでも国民党軍は、紅軍のゆくてをはばんでまちかまえていました。

大渡河へでる近道には、昔から漢族に怨みをもつロロ族のすむ山岳森林地帯がよこたわっているのです。

ここをさけて遠まわりをするのが普通でした。

長征隊の総参謀長劉伯承は、ロロ族について知識をもっており、言葉もいくらかはなせました。

ロロ族は、わずかな平地の田畑を漢族にうばわれ、しだいに山のなかへ追われました。

トウモロコシやジャガイモをつくっていましたが、いつも食料不足になやまされていました。

山育ちのロロ族は、サルのように岩から岩をわたって山をのぼります。

病気になれば占い師をよんでまじないをしてもらい、家畜を殺してやくばらいをし、それでもなおらないときには、死ぬにまかせるのです。

また、どれいをもっていて人間を自由に売り買いしていました。

そのころのロロ族は、このようにおくれた生活をしていたのです。

しかし、紅軍はいさましく、しかし慎重に、ロロ族の住む地帯をとおりぬけることにしました。

ロロ族の地区にはいった紅軍の、民衆のものは針一本、糸一すじもとってはならないというきびしい軍規が、ロロ族の指擇官たちを感心させました。

劉伯承は、ロロ族の指導者とニワトリの血をすすりあって兄弟の誓いをたてたうえ、紅軍の通過をみとめてもらいました。

紅軍はぶじに、しかも数日もはやく、大渡河(だいとうが)の川べりにたどりつくことができました。

紅軍は安順場(アンシュンチャン)というところで、渡河を決行することにしました。

さがしあてた小舟は一艘、これで濁流さかまく幅三百メートルの川をわたらなければなりません。

決死隊が、敵の砲火をくぐりぬけて、対岸に上陸しました。

舟はすぐひきかえして、第二の決死隊が渡河しました。

この二組の決死隊の、いさましいはたらきで、二百名の国民党軍はにげてしましました。

こうして紅軍の一連隊が、安順場(アンシュンチャン)で大渡河を渡ることができたのです。

しかし、きゅうをきいて、国民党軍が北からも南からもあつまってきました。

紅軍の主力はさらに北にのぼった、瀘定(ルーディン)の町にある橋を渡ることになりました。

渡河を成功させるには、百六十キロの道のりを三日間で行軍しなければなりません。

途中には国民党軍もまちぶせています。道は、平らではありません。

曲がりくねった絶壁の小道も通らなければなりません。

一歩ふみそこなえば、濁流のさかまく、ふかくくらい谷底へおちてしまうのです。

しかし、彼らは、それをやりぬきました。一日に百二十キロも歩きました。まるで人間わざとは、おもえません。

たどりついた瀘定(ルーディン)橋は、普通の橋ではありませんでした。

清王朝の時代につくられたもので、十三本の鉄ぐさりをわたした吊り橋だったのです。

そのうちの二本は、右と左に手すりがわりにつかわれ、のこりの九本の鎖の上に板をならべたものです。

いつもは鎖の上に横板をならべ、さらにその上に縦板を並べてありますが、この時は紅軍の渡橋にそなえて、国民党軍がほとんどの板をはずしてしまったのでした。

紅軍は敵のねらいうちにあいながら、味方の援護射撃のもとで、板を並べながらすすみました。

五月二十四日の午後四時のことでした。

敵のたまにあたって、濁流のなかにのまれていくものもいました。

紅軍のあまりに勇ましい活躍に気をのまれたのでしょうか、国民党軍の攻撃がしだいに弱くなっていきました。

やがて、安順場で渡河した紅軍の部隊が、応援にかけつけました。

六月二十五日の朝には、完全に浪定橋を確保することができたのです。

毛沢東は、大きなからだをまげるようにして、瀘定橋をわたりました。年寄りや足の弱い者は、仲間の腕に支えられながら渡りました。 |

|

大渡河をわたった紅軍のまえには、まだまだ難関がよこたわっていました。

万年雪におおわれた五千メートルぢかい大雪山と氷河、水と草だけの大湿原がそれでした。

③ 陜西(いんせい)省北部にたどりついた紅軍

激流を渡り、雪山をこえ、沼地の草原をぬけて、一九三五年(昭和十年)十月、第一方面軍が江西省の根拠地を出発してからちょうど一年ののち、一万二千五百キロの大長征をおえて、陜西省北部にたどりつき、まえからこのあたりを根拠地にしていた紅軍と合流しました。

十万の兵力は三万にへっていました。

一万二千五百キロといえば、日本の北海道の北の端稚内から、九州の南の端鹿児島までの、ちょうど四倍にあたります。

一年間にあるいて稚内・鹿児島間を二住復したことになります。

気のとおくなるような話です。

彼らは、合計三百六十八日の行軍のうち、一日一回は、どこかで小規模な戦闘をおこない、合計十八昼夜は激しい戦闘をおこなっていたということです。 |

|

また二百三十五日は昼の行軍に、十八日は夜の行軍に使われ、一日平均三八・五キロ歩いたことになるそうです。

「どんな事実や数字をあげても、また、ふみこえた幾百の山や川の名前をあげても、紅軍の行った長い遠征の意義と、それにくわわった十万の人々の苦しみを伝えることはできない。」

そのころ、中国にいた、アメリカの女流新聞記者アグネス・スメドレーは『偉大なる道』という本のなかで、このように書いています。

中国共産党主席毛沢東は、長征をおえてから二ヵ月ばかりのもの十二月二十七日、陜西省北部の瓦窰堡(ワーヤオパオ)でひらかれた中国共産党の活勁者会議の席上「日本帝国主義に反対する戦術について」という報告のなかで、つぎのようにいいました。

「中国のふるい歴史がはじまってこのかた、我々のこのような長征が、かつて歴史上にあったであろうか。

十二ヵ月のあいだ、空では毎日、何千機という飛行機が偵察と爆撃を行い、地上では何十万という大軍が包囲しており、道中ではいいつくせない苦しみにであったにもかかわらず、我々はめいめい二本の足をうごかして、一万二千五百キロを歩きつづげ、十一の省を横断した。

……長征はまた宣言書であった。それは、紅軍は英雄であり、帝国主義者やその手さきの蒋介石などには全く歯のたたないものであることを、世界に宣言した。

長征はまた宣伝隊であった。

それは、十一の省のおよそ二億の人民に、紅軍のすすむ道だけが中国人民を解放する道であることを宣伝した。

これがなかったら多くの民衆は、世界に紅軍があるというこの大きな道理を、どうしてこのようにはやく知ることができたであろうか。

長征はまた種まき機であった。それは、十一の省にわたって、たくさんの種をまいた。

芽を出し、葉がつき、花がさき、実がなり、将来はかならずかりとられるであろう。

一口でいえば、長征は、我々の勝利と敵の失敗という結果でおわりをつげた。

だれが長征を勝利させたか? 共産党である。

共産党がなかったならば、このような長征は、想像さえできなかったであろう。」

やがて、一九三六年(昭和十一年)の正月、陜西省北部のふるい町延安(えんあん)に、毛沢東はじめ指導者たちが移り住み、ここに中国共産党中央委員会や軍事委員会をおいて、抗日戦争の本拠としました。

このような大長征という試練にたえぬいた中国紅軍が、のちに八路軍・新四軍となって日本軍と戦うことになるのです。

けれども日本の新聞は、この大長征について、ほとんど報道しませんでした。

このような中国紅軍を中心とする中国人民の抗戦の底力を、日本の民衆は知ることができなかったのです。

④ 西安(シーアン)事件

長征をおえた中国共産党は、全国民にむかって、「内戦停止、一致抗日」をよびかけました。

国内で国民党と共産党、か戦うことをやめ、中国の民族がひとかたまりになって日本軍と戦おう、ということです。

満州を植民地のようにしてしまった日本は、軍隊を華北に送って、ここも第二の満州にしようとねらっていました。

中国の民族はひとかたまりになって日本軍にあたらなければ、中国全体が日本の植民地のようになってしまうと、中国の民衆は考えました。

満州事変のすこしまえまで、満州では張作霖(ちょうさくりん)という軍閥が幅をきかせていました。

日本軍ははじめ、この張作霖を利用して、満州占領を考えていましたが、日本よりもアメリカにちかづいた張作霖が、日本の邪魔になりました。

関東軍はひそかにはかって張作霖を、かれの乗っていた列車ごと爆破してしまいました。

張作霖の子の張学良(ちょうがくりょう)にとって日本軍は、親のかたきでした。

満州をにげだして、いまは陝西省の省都西安に本拠をおく張学良は、共産党のよびかけにこたえ、共産党と一緒になって日本軍にあたろうと考えました。

西北地方の軍閥である楊虎城(ようこじょう)将軍も、張学良に賛成でした。

けれども、張学良や楊虎城の頭目格である、国民党総統の蒋介石が、張学良の意見に賛成するはずはありません。

――張学良はけしからんことをいいだした。とっちめてやろう。――

とばかり、蒋介石は、幹部をしたがえ、張学良の本拠、西安へのりこんできました。

西安(シーアン)は昔、隋や唐の都長安のいまの名です。

西安の東の郊外二十五キロほどのところ、臨潼(リントン)の驪山(リシャン)という小山のふもとに、中国ではめずらしい温泉のわきでる華清池(かせいち)があります。

その昔、唐の玄宗のきさきで美人のうわさの高い楊貴妃(ようきひ)が別荘にしていたといわれるところです。

蒋介石は西安につくと、華清池のりっぱな守殿を本拠にして、張学良や楊虎城と交渉をはじめました。

けれども、意見は対立したままでしか。

「きみは、共産党のアカどもにまどわされているのだ。

いま、きみが、わしをピストルでうったとしても、わしの共産党討伐の計画は、すこしもかわらん。」

抗日の必要と内戦の停止を、なんとかききとどけてもらおうとする張学良の説得を蒋介石は、いたけだかにつっぱねるのでした。

張学良(ちょうがくりょう)と楊虎城(ようこじょう)は、

「この、頑固おやじに、これ以上いってもむだだ」とばかり、非常手段にでました。

彼らの軍隊は、十二月十二日の朝、くらいうちに、華清池を包囲してしまったのです。

同時に西安の町にいた国民党の幹部を監禁しました。

おどろいた蒋介石は、わずかの護衛兵にまもられながら、うらの驪山(リシャン)の中腹のあずまやにかくれましたが、結局、楊虎城の部下に発見され、かれも監禁されてしまいました。

張学良や楊虎城は内戦をやめ、抗日をするように蒋介石を説きました。

頑固な蒋介石は、とらわれの身でありながら、なかなか、「うん」とはいいませんでした。

西安の町でひらかれた「抗日集会」にのぞんだ張学良は、

「蒋介石総統のやりかたは、中国人民の願いを無視するものです。

私は、すべての武装している同志だちとともに、抗日戦の戦線にたちたいのです。」

と演説をしました。

南京の国民政府の幹部の間では、日本軍とつながりのある軍政部長何応欽(かおうきん)を中心とする一派は、あくまでも張と楊とを討伐して、共産党をやっつけるべきだと主張し、蒋介石夫人の宋美齢(そうびれい)ら親米派(アフリカとちかづきのある一派)は、一時的にでも内戦をやめて、とにかく蒋介石を救いだそうと主張しました。

何応欽は討伐軍をひきいて西安にむかいました。

内戦が大きくなるのをよろこぶ日本の政府や軍部は、何応欽の軍隊こそ正義の軍隊だといって、ほめそやしました。

夫の身を案じる宋美齢も、飛行機で西安へ飛びました。

中国紅軍の大長征には口をとざしていた日本の新聞は、この国民党内のごたごたを、いち早くしかもくわしく報道しました。

張学良のたのみで、延安から共産党を代表して周恩来が西安へやってきました。

多くの人たちに説きふせられて、何応欽の軍隊が西安へつくまえに、蒋介石はしぶしぶながら内戦をやめ、まじめに日本と戦うことを約束しました。

十二月二十五日には、西安前線の全国民軍に、作戦の・停止を命じました。

このニュースは、全中国の民衆の歓呼をあびました。

日本の新聞は、「これはまずいことになった。

しかし紅匪(こうひ)はたいしたことはない」と、みくびったように報道しました。

十年このかたつづけてきた内戦をやめ、国民党が共産党と一緒になって、日本軍と戦うということは、中国にとって大変大きなできごとでした。

これを国共合作(こっきょうがっさく)とよんでいます。

そのことは同時に、中国を侵略しようとたくらんでいる日本軍にとっても、大きな事件だったはずです。

けれども日本軍は、それほど重要視してはいませんでした。

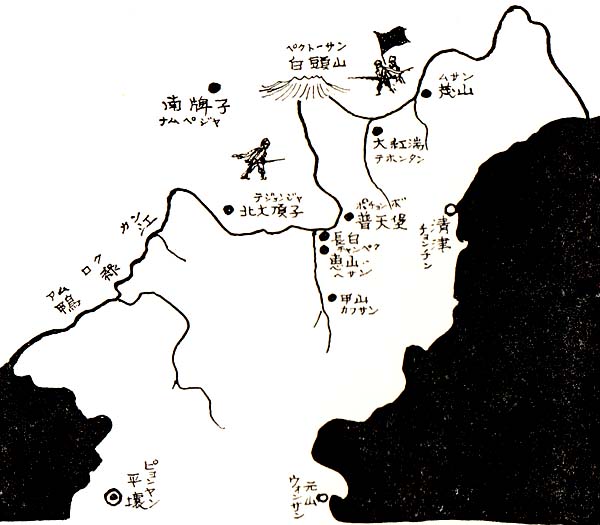

14 長白山(チャンペクざん)の虎 top

① 祖国にむかって進撃

「おお、白頭(ペクトー)山だっ!」

「白頭が見えるぞーっ。」

ボンドル峰の頂上に立った戦士たちは、みな、くりかえし叫びました。 うれしさとなつかしさで、戦士たちの声はふるえていました。

「白頭のむこうが、オレたちの祖国だ!」

「苦しめられている祖国の人民が、解放をのぞんで、オレたちをまっているのだ。」

戦士たちのゆびさすかなたに、雪をいただいた二七四四メートルの長白(チャンペク)山脈の主峰、白頭(ペクトー)山がそびえていました。

満州(いまの中国東北)の東南部の間島(ジェンダオ)省(いまの吉林省延辺朝鮮族自治州のあたり)を中心に活躍していた朝鮮人民革命軍の主力部隊は、金日成(キムイルソン)の指揮のもとに、朝鮮と満州の国境地帯の警戒線を突破し、祖国朝鮮国内で大遊撃戦をはじめようとしていました。 |

|

その国境には、日本軍と朝鮮の警察が、厳重な警戒線をしいているのでした。

一九三六年(昭和十一年)、革命軍は、祖国光復会のたすけをうけながら、祖国へせめこもうという方針をたてました。

祖国光復会は、祖国朝鮮を解放し、朝鮮を朝鮮人民の手にとりもどそう、という目的でつくられたものです。

それを知ったとき、革命軍の戦士たちもの胸は、よろこびでたかなり、勇気は百倍しました。

――うばわれた祖国よ! 銃剣の林と飢えのどんぞこにさまよう祖国の同胞よ! 恋しいふるさとの野よ、山よ!――

解放にむかって、たかなる胸とにえたぎる情熱をいだいて、革命軍の主力部隊は、白頭山の朝鮮側のふもとの町ち、普天堡にむかって進撃をつづけました。

そして、満州国通化省長白県の白頭山ボンドル峰のちかくの密林のなかで、一九三七年(昭和十二年)の正月をむかえることになったのです。

国境をまもっている関東軍(満州にいる日本軍)やそのてさきの満州国軍の襲撃を、いつうけてもいいように、革命軍は宿営のまわりに、雪のざんごうと、雪をかためた砲台をつくりました。

作業をおえた戦土たちは、ボンドル峰の頂上まで足をのばして、白頭山の雪の峰をあおいだのです。

長白(チャンペク)地区の祖国光復会の朝鮮人たちは、まごころをこめて、わずかしがない米でつくった酒を、正月用にと山のなかの宿営地まで、こっそりとはこんでくれました。

「反日民族統一戦線の炎をいっそうたかくかかげるために、人民がつくってくれたこの酒をのみほそう!さあ乾杯だ!」

金日成はそういって、右手のさかずきをたかくかかげてから、きゅっとのみほしました。

戦士たちも、それにあわせて、「乾杯!」とさけんで、さかずきをほしました。

やがて、正月をむかえ、祖国へ進撃する門出をいわって、娯楽会かはじまりました。

みんなはくるま座になり、手拍子を打ちながら、「たのしい舞踏曲」の歌をうたい、あるものは歌にあわせて「武装の舞」をおどりました。

金日成(キムイルソン)は、戦土たちにせがまれて、独唱をしました。

漢陽城(ハンヤンソン)の赤旗 たかくなびき

自由の鐘の音 ひびき渡る

勝利の砲声 天地にこだまし

圧政うけた 朝鮮民族

万歳をさけぶ |

うたいおわると、戦士たちはアンコールを叫びました。

金日成は、自分でつくった「少年先鋒隊の歌」を、アンコールにこたえてうたいました。

……………………

いざ行かん むかえ討たん

明けゆく 東方の空

戦わん 銃と剣で

われらの道 切り開かん |

金日成の歌声は、たかくひくく、密林にこだましました。

娯楽会もおわり、戦士たちは三々五々、焚火をかこんで、ふるさとの話、祖国の話に、はなをさかせはじめました。

白(パク)、金(キム)、李(リ)、韓(ハン)、林(リム)などの戦士の仲間に、金日成がくわわりました。

そのなかで、白鳳錫(ペクポンソク)がいいました。

「韓(ハン)同志は、まだ朝鮮にいったことがないんだってね。

だから、ぼくらよりももっと祖国がこいしいんだらうなあ!」

韓鶴林(ハンハクリム)は、祖国を追われた両親が、満州で生んだ子でした。

「じゃ、ぼくのふるさとの話をしてあげよう。」

白鳳錫の故郷は成鏡南道の咸興(ハムフン)ちかくの村でした。

家のうらには、おじいさんがうえた大きなナシの木がありました。

そのナシの木には毎年、こぶしほどのナシが百キロもなりました。

ところが、咸興(ハムフン)にすんでいる崔(チエ)という地主が、このナシの実が熟すと、だれにもさわらせないで、そつくりそのまま、自分のところへもってこさせるのでした。

鳳錫(ボンソク)少年は、

「うちのお爺さんがうえたナシの木の実が、地主のものだなんて……、そんなバカな話があるものか」

とおこって、おもいきりナシをもいで、たべてしまいました。

それを知った地主は、おさない鳳錫をめちゃくちゃになぐったうえに、鳳錫がとってたべたナシの値段の何倍もの金を、かれの父母にはらわせたのです。

こうしてまきあげたつぶよりのナシを、地主は咸興の日本人の役人の家へ、つけとどけにもっていくのでした。

「これから、故郷を解放したら、あの崔という地主をおもいきりとっちめてやるんだ。」

白鳳錫はさいごに、いかりをこめて、こういいました。

「わたしの故郷はね、平壌のちかくの万景台(まんけいだい)というところなんだよ。」

白鳳錫のあとをうけて、金日成は思い出をかみしめるように、ゆっくり話し出しました。

「革命軍のなかには、いや、中国や日本に流れていった朝鮮人のなかには、故郷どころか、祖国を知らないものがたくさんいる。 悲しいことだ。

しかし、祖国を解放したとき、その人たちは、ほこりをもって祖国に帰ってくることができるのだよ。

私が父親と一緒に、祖国をはなれて鴨緑江を渡ったのは、今から十年以上まえ、十四歳のときだった。

鴨緑江を渡るとき、祖国朝鮮の独立が回復されないかぎり、再びもどるまい、と心にちかったものだよ。」

金日成(キムイルソン)の父親、金亨稷(キムヒョンチク)は学校の先生で、貧しい生活をしていましたが、熱烈な愛国者として、日本が朝鮮を治めていることに早くから反対し、朝鮮を独立させようという運動(反日独立運動)にくわわっていました。

しかし、その運動のため、一九一六年(大正五年)、日本の警察にとらえられ、平壌の監獄にいれられました。

刑期をおえて出獄すると、彼は息子の日成をつれて中国にのがれ、国境ちかくで反日独立運動をつづけました。

金日成は、吉林(きちりん)の堉文(いくぶん)中学にはいるとすぐ、共産主義青年団にくわわって活動していましたが、中国の軍閥につかまり、十五歳から十六歳まで、吉林の監獄ですごしました。

一九三一年(昭和六年)、満州事変がはじまると、金日成は共産党にはいり、パルチザン(遊撃隊)をつくり満州の日本軍(関東軍)にたいして遊撃戦をはじめました。

そのとき、彼はまだ二十歳になっていませんでした。

戦士たちは目をかがやかして、朝鮮人民革命軍の司令、祖国光復会の会長、しかし、たいそう若い二十五歳の指導者金日成将軍の話にききいるのでした。

② 朝鮮を朝鮮人民の手に

一九一九年(大正八年)の「三・一独立運動」からのちは朝鮮の国内でまた外国で、独立運動がひそかにつづけられていました。

一方、日本は、朝鮮総督府を中心に、憲兵や警察や軍隊をつかって厳しく朝鮮を治め、厳重に朝鮮人を取り締まりました。

一九三一年(昭和六年)の満州事変のあと、満州国をつくったとはいいながら、実際は満州を植民地のようにしてしまった日本は、いよいよ華北をはじめ、中国大陸に大きく手をのばそうとしはじめました。

そのためには、朝鮮を中国侵略の完全な基地にしておく必要があったのです。

朝鮮の人民や資源を総動員して、軍事施設をどしどしふやしはじめたのでした。

ことに北部朝鮮では、軍需生産とかかわりのふかい金属工業や化学工業などの大工場がたくさん、日本の資本でたてられました。

工場の大切な地位には、日本人がつき、労働者には安い賃金で朝鮮人をつかいました。

しかも、朝鮮人の労働者は、一日に十四時間から十六時間もはたらかされるのが普通でした。

もうけは、どんどん日本の資本家のふところにはいり、工業がさかんになっても、そこにすむ朝鮮人には、なにひとついいことがありませんでした。

また農村では、不景気にたたられて、貧しい農民は、借りた金がかえせなく、土地を地主にとりあげられました。

土地がなく、また小作もできずに村をはなれて、満州や日本にながれだした農民が、一九三〇年(昭和五年)から一九三五年(昭和十年)のあいだに三十万人もいたということです。

朝鮮を治めていた日本の朝鮮総督府は、日本人と朝鮮人は「同祖同根」(どうそどうこん、祖先が同じ)とか、「内鮮一体」(なんせんいったい、日本内地も朝鮮も一つである)とかいって、朝鮮民族の歴史や文化や言葉の伝統をないがしろにして、「皇民化」(こうみんか、大日本帝国の国民のようにする)といいながら、朝鮮人を日本人のおもうままの人間にしようとしていました。

だから、朝鮮民族の独立を考えたり、その運動をしたりするものを、憲兵や警察をつかって厳しくとりしまったのです。

あやしいと思う朝鮮人は、その本人はもちろん親兄弟や親類縁者までとらえて、牢獄につないだり虐殺したりしました。

このような者を、総督府は思想犯とよびましたが、一九三四年(昭和九年)一年間だけでも、思想犯が六万六千人もいたということです。

これは、総督府のうちわにみた発表ですから、実際にとらえられたり虐殺されたりした者は、もっと多かったにちがいありません。

一九一〇年(明治四十三年)の日韓併合(朝鮮を日本の植民地にしたこと)のころから、日本のやりかたに反対する朝鮮人がたくさんいました。

彼らは、長い間、反日独立の運動をつづけてきました。

朝鮮のなかの取り締まりが厳しくなるにつれて、ことに満州事変からあとは、満州の東部や南部で、この運動をつづけるものがおおくなり、なかには、武装した抗日パルチザンをつくって、関東軍や満州国軍にたいして、ゲリラ戦をする者もあらわれました。

反日独立運動の力をいっそう強くするため、満州のあちこちにちらばっていた、このような武装抗日パルチザンをひとつにまとめて、朝鮮人民革命軍がつくられたのです。

その司令には二十二歳の金日成がえらばれました。一九三四年(昭和九年)のことです。

金日成は、このような革命軍の活躍をたすける、広い朝鮮人民のあつまりをつくらなければならないと考え、祖国光復会というものをつくりました。

「祖国の光復のために、民族をすくうために、民族独立をすすめるために、祖国を愛するすべての朝鮮人民がひとつになって、朝鮮民族の敵、日本侵略者を“満州国”から、そして朝鮮からおいだそう。」

祖国光復会の宣言書には、このように書かれてありました。

それは、一九三六年 (昭和十一年)五月のことでした。

この会長には、二十四歳の金日成がえらばれました。

祖国光復会ができて二ヵ月めには、会員が二十万人をこえるというありさまでした。

これまでの遊撃戦は、満州を鰥台におこなかねていましたが、祖国光復会ができると、金日成は、

「光復会の助けをえながら、一日もはやく国境地帯にすすみ、朝鮮国内にまで武力の戦いをひらめ、民族独立運動の炎を、国内でいっそう力づよく燃えたたせなければならない。」

という方針を主張しました。

この主張にはみんなが賛成し、ことに、革命軍の戦士たちの志気をはげますかぎりない力となりました。

朝鮮内に進出するための根拠地として長白山脈一帯がえらばれたのです。

その主峰白頭山は、朝鮮人民にとって、あこがれのしるしでした。

白頭山から東に豆満江(とまんこう)、西に鴨緑江(おうりょくこう)が流れ出し、その二つの川が、朝鮮と満州の国境をかたちづくっていました。

長白山脈一帯は、うっそうとした原始林地帯で、秋は早くから春は遅くまでふかい雪にうもれ、交通も通信も不便でした。

朝鮮に近いにもかかわらず、日本の国境警備隊の目からのがれ、遊撃隊の根拠地とするには、もってこいのところだったのです。

おまけに、このあたりには、祖国をおわれた貧しい農民がたくさんすんでおり、彼らは心から金日成(キムイルソン)らの朝鮮人民革命軍の遊撃戦をたすけようとしているのでした。 |

|

③ 普天堡(ふてんぽ)の戦い

長白山脈一帯は、その名のとおり、長くつらなる真っ白な雪におおわれています。

そのふかい雪をかきわけ、かきわけ、密林をぬけて、朝鮮国内から農民や労働者がやってきました。

百キロ以上のけわしい山道を、国境警備隊が目をひからせている厳重な警戒線をつきやぶって、革命軍の根拠地にやってきたのです。

一日もはやく、愛国の英雄金日成将軍にあい、そして祖国の独立のために戦いたい一心でした。

彼らは、くるしい生活のなかからくめんして、食べ物や着る物をはこんできました。

金日成は、たずねてきたこれらの人々に礼をいい、彼らに、反日民族解放運動の明るい将来について話して、彼らに新しい勇気と希望をあたえるのでした。

しかし、実際に朝鮮国内に攻め込むということは、たやすいことではありませんでした。

革命軍が長白地帯に進出すると、日本の朝鮮総督府は、国境地帯に軍隊と警察をたくさんふやし、鴨緑江(おうりょくこう)と豆満江(とまんこう)沿岸の国境線全体に軍用道路をつくり、二キロごとに警備隊をおき砲台をもうけました。

日本側は、

「鮮満国境(朝鮮・満州の国境)の警備は“金城鉄壁”、まわりはかたいぞ。

朝鮮人どもが束になって攻めてきても、やぶれるものではない。」

といばっていました。

金日成は参謀たちと作戦をねりました。

そして、二つの方面の国境線をつきやぶって、朝鮮にせめこもうと考えました。

まず、一部の部隊を、満州側の安図(アントー)から朝鮮の茂山(ムサン)へむかって攻撃させ、そちらへ日本軍の目をひきつけておいて、主力を、満州側の長白(チャンペク)から朝鮮側の普天堡(ふてんぽ)を攻撃する、というものでした。

作戦どおり一九三七年(昭和十二年)五月、安図・茂山の攻撃で、革命軍は日本軍をやぶり、国境警備隊が混乱をおこしているすきに、主力部隊は普天堡(ふてんほ)攻撃の準備をととのえました。

六月三日、革命軍の主力部隊は、ついに鴨緑江をわたり、普天堡の町はずれにつきました。

金日成は、鴨緑江の支流隹林川(カリムチョン)のほとりの、背の高い枝のはったドロヤナギの木かげに司令部をおきました。六月四日の朝のことです。

「昨夜のうちに、普天堡につうじる道路と通信線をたち切ってありますから、敵の反撃は充分くいとめられるでしょう。」

一人の参謀が、金日成にいいました。 「わかった。準備ができたら、午前十時、普天堡の総攻撃を開始しよう。」

金日成は命令をだしました。

十時、総攻撃開始とともに、革命軍は普天堡の市内にせめこみました。

革命軍の戦土たちは、非常にいさましく戦いました。

またたくまに、警察をはじめ、大切な建物を占領したり、こわしたり、火をつけたりしました。

四日の夜、激しい炎は、普天堡の警察・役場・銀行など、朝鮮人民を苦しめてきた建物をながめながら、夜空をこがしました。

その炎は、苦しみと悲しみと怨みにうちひしがれていた朝鮮人民の胸の、新しい解放への力に火をつけるのでした。

こうして普天堡は、革命軍によって完全に占領されました。

「朝鮮独立万歳!」

町の隅々からとびだしてきた男も女も、年寄りも青年も、革命軍の戦士たちの肩をだきあいなから、叫びました。

一九一九年(大正八年)の「三・一独立運動」のときから、二十年ぶりに大声でさけんだ「朝鮮独立万歳!」だったのです。朝鮮人民は、どれほど、この叫びをまちのぞんでいたことでしょう。

「金日成将軍万歳!」

「朝鮮人民革命軍万歳!」

まちの人々は、涙をながしながら叫びつづけました。 |

|

翌日、金日成は、まちにすがたをあらわし、歓呼にわく普天堡の人々にあいさつをおくりながら、演説をしました。

「日本侵略者は、朝鮮を占領してから二十年間、総督政治という植民地政治で、我々の同胞をほしいままにいじめぬき、虐殺してきました。

我々朝鮮の同胞が血と汗でつくりあげた財産も文化も、彼らのためにのこらず奪い取られ、みじめな植民地ドレイの生活を強いられてきたのです。

そればかりではありません。

いま、彼らは、中国侵略のための戦争の道具として我々をかりだしています。

わが朝鮮民族は生きるかほろびるかのせとぎわに立たされているのであります。

いま、朝鮮を解放し、朝鮮を朝鮮人民の手にとりもどし、朝鮮人民の幸福な生活をきずくために、しいたげられている朝鮮人民のみなさん!

いますぐ立ちあがり、いっさいの反日愛国勢力は一致団結して、日本侵略者と戦おうではありませんか。

いま、我々が、日本帝国主義をうちたおすために戦うことは、戦争のために苦しんでいる中国の人民に、日本の人民に、どれほど勇気をあたえることでありましょうか。」 |

国境警備線をやぶられたうえに、普天堡まで占領された日本軍は、いそいで国境警備兵力を総動員して、革命軍の追撃戦を行いました。

しかし、長白(チャンペク)県の隅水山(ウスサン)で、逆に押し返されてしまいました。

咸興(ハムフン)にいた日本軍の朝鮮駐屯軍第十九師団の第七十四連隊を国境一帯の「討伐戦」にむけましたが、これもまた負けてしまいました。

朝鮮人民革命軍の朝鮮国内の進撃と普天堡の勝利の知らせは、暗い闇におおわれた朝鮮全土に、電光のように明るくはやく伝わり、全朝鮮人民を感激と興奮でわきたたせました。

| 「普天堡(ふてんぽ)の戦いは、朝鮮人民がほろびずに生きており、民旅が一致団結して日本侵略者とたたかえば、かならず勝つことができるという信念をそだて、民族を解放するという明るい光で朝鮮全土を照らしたのであります。」 |

金日成は、完全に普天堡の戦いに勝ったあと、こういいました。

朝鮮人民は、普天堡の戦いに力をえて、朝鮮を解放するまで、何年でも戦いつづけることを誓いあうのでした。

金日成は「長白山の虎」とよばれ、朝鮮人民からは救世主のようにしたわれ、日本軍からは生きた虎のように恐れられました。

15 日中戦争はじまる top

① その前夜

「本日、ドイツ・ベルリンにおいて、日独防共協定

* が調印されました。」

* これは広田内閣が結んだものですが、後にヒトラーがスターリンと独ソ不可侵条約を結んだので、当時の平沼首相がありえないことがおこったとびっくりして、総辞職している。これはスターリンがヒトラーにだまされていた。

一九三六年(昭和十一年)十一月二十五日、ラジオの電波にのってニュースが日本じゅうの町や村に伝えられました。

「ドイツと手をにぎれば、もう、しめたものだ。」

「ヒトラーの軍隊は、とても強いそうだからな。」

「こうなれば、ソ連も、ちょっと日本に手出しができまい。」

と、国民のなかには、このニュースをきいて、安心する人もたくさんいました。

日本の政府や軍部は、ことあるごとに、

「日本人のとうとい血を流してたてた満州国は、日本の生命線である。」

と、口ぐせのように宣伝していました。

どうしに、赤い(共産主義の)ソ連が、ソ満国境(ソ連と満州の国境)をこえて、満州国を横取りしようとしている、という宣伝も、わすれずにしました。 |

ヒトラーと広田弘毅?

|

だから、多くの国民は、赤いソ連、ことにソ満国境のソ連軍を、怖れ憎んでいました。

このような日本が、強国をほこるヒトラーのドイツと手をにぎり、

「互いに力をあわせて、共産主義から、お互いに自分たちの国を守りあおう」という日独防共協定が調印されたことに、ひと安心というところだったのです。

けれども、国民のなかには、

「ソ連と戦争するようになるかもしれない」

* と考えて、心配する者もいました。

* このために松岡洋介がスターリンと日ソ中立条約を結んだが、その後すぐヒトラーは独ソ不可侵条約をホゴにし、また日本の敗戦直前にスターリンは日ソ中立条約をホゴにしている。

政治家や軍人のなかにも、ソ連との戦争の準備が、それほどととのわないうちに、あまりはっきりとソ連を敵にまわすのは感心しないと、政府のこのやりかたに賛成しないものもいました。

そのような心配や不満をおさえるかのように、広田内閣の外務大臣有田八郎は談話を発表しました。

「この日独防共協定は、けっしてソ連をやっつけるためにむすんだものではありません。

けれども、そのころ、共産主義の考えで国をつくっているのは、世界にソ連しかありませんでした。

あんのじょう、日独防共協定がむすばれたとき、日本とドイツは、こっそり秘密の約束をしていたのです。

「日本とドイツのどちらかがソ連と戦争したときには、他の一方の国が、ソ連に味方することはもちろん、ソ連の肩の荷がかるくなるようなことは、いっさいしない。」

こんな約束をしながら、日独防共協定がソ連を敵にまわさないといえるでしょうか。

ヒトラーのドイツと手をむすぶことができて気をよくした日本の軍部は、ソ連と戦争しても負けないように、対ソ作戦計画を、それまでよりいっそう念入りに考えるようになりました。

関東軍(満州国にいる日本軍)の華北(中国の山東省や山西省のあたり)にいる日本軍は、対ソ軍事訓練に、たいそう熱をいれだしました。

この年の二月の血なまぐさい二・二六事件のあと、その責任者の将校たちや、民間側の指導者北一輝(きたいっき)などは、死刑をはじめいろいろの罰をうけました。

けれども、この事件の一番の責任は軍部にあったはずですが、軍部は、事件の直接の責任者の処罰がすむと、責任をとるどころか、これを機会に、政治にいっそう口出しをするようになりました。

政治家も大資本家も、軍部のいうことをきかないと、大変なことになる、と軍部をおそれてしまったのです。

そのうえ、この年の五月には、陸軍大臣も海軍大臣も現役の軍人でなければならないという、明治のころのふるい軍部大臣現役制にもどしました。

それからは、現役軍人である陸軍大臣や海軍大臣が、軍部の一致した意見を、一身に引受けて発言するので、政治のうえでの軍部の発言権は、いっそう強くなりました。

こうなって、世のなかの軍国主義のいろあいが、いっそうこくなっていきました。

国民は、このような軍部をにくみ、なんとなく感じる戦争の気配に、不安な気持をいだいていました。

政治家のなかにも、このような軍部のやりかたを、こころよく思っていないものもいました。

一九三七年(昭和十二年)一月、政友会の国会議員浜田国松は、国会で、

「軍部は、政治に口を出しすぎる。」

と、軍部を批判しました。これをきいた寺内陸相は、真赤になっておこりました。

「なにをいうか。腹を切って、軍部にあやまれ!」

そして寺内陸相は、閣議(総理大臣をはじめ大臣たちでおこなう内閣の会議)で、

「このように、軍部をないがしろにする政党をこらしめるため、議会を解散させよう。」と主張しました。

議会を解散して総選挙を行い、軍部のいうことをきかない国会議員をおいはらってしまおうと考えたのです。

けれども、政党出身の大臣や海軍大臣が反対したため、内閣の意見がまとまらず、そのときの広田内閣は、とうとうたおれてしまいました。

広田内閣が総辞職したあと、元陸相で陸軍大臣の林銑十郎が首相になりました。

この人はドイツには政党がナチスしかないのをまねて、日本も一国一党とし、ますます軍部や右翼のおもうままの政治をしようとしました。

そこで、軍部や右翼のいうなりになる議員をおおくしようと、林首相は議会を解散し、総選挙を行いました。

ところが、どうでしょう。総選挙の結果、働く者や貧しい者、戦争に反対する人たちの味方をする無産政党の議員が、一度に三十八名も当選してしまったのです。

自分の気持を口に出したり、態度にあらわしたりすることこそあまりしませんでしたが、軍部や右翼のやりかたに反対する国民の気持は、あんがいつよかったのです。

ヨーロッパのフランスなどでは、国民のこのような気持が、共産党を中心に人民戦線というしくみをつくって、戦争反対の活動をつづけていました。

日本では、昭和のはじめの二度に亘る大きな弾圧と、その後の圧迫によって、共産党はほとんど活動できなくなっていたので、人民戦線をつくることけできませんでした。

やがて評刊かわるく、能力もない林銑十郎は首相をやめ、国民をうまくてなずけ、軍部ともうまくやっていく首相として、貴族出身の近衛文麿が、内閣をつくりました。一九三七年(昭和十二年)六月はじめのことでした。

さて、中国の東北(満州)を侵略した日本軍は華北をはじめ中国へ多くの軍隊を送り、内蒙古や華北をねらっていました。

これを見て中国の民衆は、日本に強い憎しみをいだき、抗日(こうにち、日本の帝国主義に抵抗すること)の気勢をしだいに強くしていきました。

一九三六年(昭和十一年)の十一月、内蒙古の綏遠(スイエン)で、関東軍が指導した内蒙古軍が、中国軍閥の愽作義(ふさくぎ)の軍隊と戦って負けました。

中国の民衆が愽作義軍を応援したからです。

そのすぐあとの十二月の西安事件で、蒋介石の国民党は、まえまえからの毛沢東の主張をいれて、中国労農紅軍(中国共産党の軍隊、いまの中国人民解放軍の前身)と一緒に、日本軍と戦おう、ということになりました。

この二つの事件は抗日をつづける中国の民衆の自信をいっそう強くし、抗日運動は日をおって激しくなっていきました。

軍部ことに陸軍のなかでも、関東軍や華北に駐屯する日本軍の第一線の部隊長は、はやいうちに、中国の抗日運動をたたいておかないととんでもないことになる、と考えていました。

六月六日、関東軍の参謀長東条英機は、首相になったばかりの近衛文麿に進言しました。

「シナ人(中国人のこと)はしだいにぱげしく日本軍に手向かうようになっていきます。

これからのち、ソ連と戦う準備をすすめていくことを考えると、今のうちにシナに一撃をくわえておく必要があります。」

華北の日本軍第一線の部隊長のなかには、これと同じ考えのものがおおく、中国に一撃をあたえる機会を、てぐすねひいてまっているのでした。

② 蘆溝橋(ろこうきょう)の銃声

北京の西の郊外を北から南に流れる永定河(えいていが)に、蘆溝橋という大理石でできた美しい橋がかかっています。

一九三七年(昭和十二年)七月七日、華北の日本軍は、この橋の付近で、いっしんに対ソ戦の訓練をしていました。

北京は、七月の声をきくと、きゅうに暑くなり、寒暖計の水銀も三十度をこえます。

それは風のないむし暑い夜でしたが、星がきれいにまたたいていました。

牟田口(むだぐち)部隊のある中隊が、橋のちかくで、激しい演習をはじめました。

真夜中だというのに、するどい銃声がひびき、人かげが軍靴の音とともに動き回っていました。

それは、中国軍や中国人にたいして、これ見よがしに日本軍の威力をしめしているようでした。

橋のたもとの中国軍のトーチカからは、中国軍の兵隊たちが、日本軍の演習のようすを、じっと見つめていました。

そのとき、突然、中国軍のいる方角から銃声がきこえ、弾丸がとんできた、と中隊長は思いました。

「ふいに、中国軍が戦闘をしかけてきた?」と、中隊長はとっさに判断しました。

「演習中止! 全員集合。各小隊長は人員点呼、事故の有無を中隊長に報告せよ!」

中隊長から命令をうけた伝令は、すぐさま、各小隊長に伝えました。

「中隊長どの、兵が一人たりません!」

一人の小隊長が、息をきらしながら報告しました。

「なにっ、たりない? どうしたのだ? 徹底的にさがせ!」

中隊長の声は、たかぶっていました。

その兵隊は、中国側へ逃げたのかもしれません。中国側にさらわれたのかもしれません。

ものかげて、殺されているのかもしれません。

ことは大変重大です。中隊長は、さっそく大隊長に報告しました。

大隊長は、行方不明の兵隊をさがすために、中国軍に協力をもうしこみました。

けれども中国側は、それを日本軍が中国軍を攻撃するたくらみにちがいない、と考えたのです。

中国側の返事はつめたいものでした。

「日本軍が、わが国の領土のなかで、かってに演習するのを、我々はみとめていない。

日本の兵隊の行方不明は、我々となんの関係もないことだ。」

中国側は、全く相手にしません。

「バーン」

大隊長が、中国側の返事に舌うちしたそのとき、また、中国軍のいるあたりで、銃声らしいものがきこえました。

銃声はそれきりでした。しかし、大隊長は、中国軍が、てっきり戦闘をしかけてきたにちがいないと判断しました。

そのことを、大隊長はすぐ連隊長に報告しました。

「それは、たしかに、シナ軍側が軍に攻撃しかけてきたにちがいない。断固として戦え。」

連隊長は、きっぱりといいました。

「応戦せよ!」

大隊長は各中隊長に命じました。対ソ戦の訓練が一夜のうちに、中国軍との実戦に早変わりしてしまったのです。

蘆溝橋(ろこうきょう)の付近では、激しい戦闘がはじまりました。

「だが、まてよ?」と、命令をくだしてから連隊長は考えこみました。

「この銃声が、中国側が本当にうってきたものかどうか、たしかめてみなければいけない。」

彼は中国側とはなしあった結果、現地を調査するために、両国の代表を現地に行かせることにしました。

しかしその代表団が現地につくころ、戦闘はそのあたり一帯にくりひろげられていて、調査するどころではありませんでした。

華北の平原に朝日がのぼるころ、蘆溝橋には日の丸の旗がはためき、ゆうべまで中国軍がいたトーチカにも、銃剣にちいさな日の丸の旗をつけた日本軍の歩哨が立っていました。

日本軍は、いっきょに蘆溝橋とその付近を占領してしまったのです。

華北の日本軍は、二千人から六于人にふえたばかりだし、装備も中国軍とはくらべものにならないほどすぐれていました。

付近の中国人たちは、おどろきと、おそれと不安と、憎しみと怒りのまじった目で、橋の欄干に高々とかかげられた日の丸を、じっと見つめるのでした。

事件のきっかけとなった行方不明の兵隊は、じつは用便のために部隊からはなれていたにすぎなかったのですが、事件がここまで発展したいまとなっては、そんなことはどうでもよくなっていました。

満州事変のときは、はじめから日本軍の計画で鉄道を爆破し、それを中国人のしわざだとして、満州をせめ、一挙に満州全体を占領してしまったのですが、この蘆溝橋事件は、それと少しようすがちがっていました。

陸軍省にしても、関東軍司令部や華北の日本軍司令部にしても、中国に一撃をくわえる機会をねらっていたとはいえ、はじめから本格的な戦争をやろうというほどの武力があったわけではありません。

このへんで、一発ガンとやって日本軍の威力をしめせば、中国人の抗日の気勢もしぼんでしまうだろうぐらいに、かるく考えていたのです。

日本政府は、事件を大きくしないで現地で解決する、という方針をきめ、そのことを現地に電報で命令しました。

杉山陸軍大臣は、

「蘆溝橋の事件は、二ヵ月でかたづきます。」と天皇ににいいました。

現地では、政府の方針にもとづいて、

一、中国側の責任者を処罰すること。

二、日本軍が要求する線まで、中国軍部隊をさげること。

三、蘆溝橋を日本へひきわたすこと。

四、抗日団体の取り締まりを厳しくすること。 |

という要求を中国側につきつけ、これを承知すれば停戦しよう、と申入れました。

華北の実権をにぎっている中国の軍閥、第二十九軍軍長宋哲元(そうてつげん)は、装備のいい日本軍とこれ以上戦って、自分の兵力をうしなうのをおそれ、事件から四日後の七月十一日、日本軍の要求をぜんぶ承知しました。

近衛首相は一方では事件を大きくするなといいながら、この事件を口実としていっきに中国をやっつけてしまえと主張する軍部の一部の人たちにおされて、内地からあらたに二個師団を、華北に送ることをきめてしまいました。

それに関東軍からも応援部隊を送ることにしたのです。

中国軍や中国の民衆は、蘆溝橋事件で、抗日の怒りをいっそうもえあがらせました。

七月二十五日には、北京と天津のあいだの廊坊(ろうぼう、いまの安次)駅で、二十六日には北京の広安門で、日中両軍の衝突事件がおこりました。

日本内地と関東軍からの応援部隊をあわせて八万になった京北の日本軍は、

「停戦協定をむすびながら、日本軍に手向かうとはなまいきだ」 とばかり、七月二十七日に、宋哲元の軍隊に総攻撃をかけました。 そして二日間で、北京・天津地区を占領してしまったのです。

こうして、戦争はどんどんひろがっていきました。 |

|

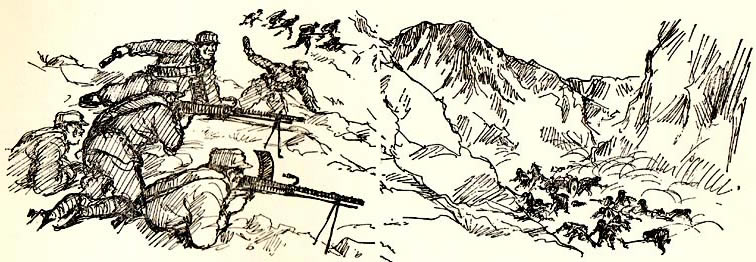

③ 平型関(へいけいかん)の戦い

八月にはいると、戦火はさらにひろがり、十三日には、上海でも戦闘がはじまりました。

華北の日本軍は、兵力を二十万にふやし、四つのコースにわけて進撃をはじめました。

ひとつは、八月のはじめ、チャハル省(いまの河北省北部と内蒙古自治区の一部)を攻撃し、八月二十七日には、その省都張家口(ちょうかこう)を占領し、九月には山西省になだれこみ、省都太原(たいげん)を十一月九日に占領しました。

もうひとつは、綏遠省(スイユェン、いまの内蒙古自治区の一部)にせめこみ、十月にはその西のはしの包頭(パオトー)まで占領しました。

他の一軍は、北京・漢口(かんこう)間の鉄道で南下し、九月二十四日には保定(ほてい)を、十月十日には石家荘を占領しました。

あとのひとつは、天津(テンチン)・南京(ナンキン)間の鉄道で南京にむかいました。

このように、日本軍はすさまじいいきおいで、中国をせめたてました。

しかし軍部の一部の人や近衛首相が考えていたように、すこしせめれば簡単に降参するほど中国はよわい国ではなかったのでした。

中国の民族は、ひとかたまりに団結して、日本侵略軍に抵抗していたからです。

七月八日、蘆溝橋事件がおこった翌日、中国共産党は宣言を発表して、全中国に抗日をよびかげました。

「全国の同胞諸君! 北京かあぶない。天津があぶない。華北があぶない。中華民族があぶない。

我々の生きる道はただひとつ、全民族が団結して、抗日戦を戦いぬくいがいにはない。

せめこんできた日本軍に、すぐさま抵抗しよう!」

このときからちょうど二年まえの一九三五年(昭和十年)八月一日、日本が華北をねらってのり出してきたとき、やはり中国共産党は、全国に抗日をよびかけていたのです。

「幾千万の民衆が武器という武器で武装して日本侵略軍と戦うために、金のあるものは金を、武器のあるものは武器を、食料のあるものは食料を、力のあるものは力を、技術のあるものは技術をさし出そう。」

これが有名な「八・一宣言」といわれるものですが、この宣言を、蘆溝橋(ろこうきょう)事件のおこったいま、もう一度かみしめて実行しよう、というのです。

蘆溝橋事件のときは、宋哲元(そうてつげん)に応援の軍隊を送らなかったほど、抗日に熱意のなかった蒋介石でさえ、盧溝橋事件のあとしばらくすると、避暑地で有名な江西省の廬山(ろさん)で、声明を発表しました。

「ひとたび戦闘がはじまったからには、南の人も北の人も、年寄りも若者も、みんな国土を守って、日本に抗戦しなければいけない。」

日本の政府や軍部は、民族がひとつに団結した辛抱強いかくれた底力が、中国にあることを見落としていたのです。

|

国共合作(こっきょうがっさく)で強くなった中国軍 |

八月二十二日、蒋介石は、中国紅軍のうちおもに華北で活躍していた部隊を、国民革命軍の第八路軍(はちろぐん)として編成しました。

総司令が朱徳(しゅとく)、副司令が彭徳懐(ほうとくかい)、林彪(りんぴょう)・賀竜(がりゅう)・劉伯承(りゅうはくしょう)がそれぞれ一一五・一二〇・一二九の師長となり、兵力は四万五千、国民政府からすこしの武器と給与があたえられました。

(このあと十月十二日、華中・華南の各地で遊撃戦をつづけていた中国紅軍をひとまとめにして、新編第四軍、りゃくして新四軍をつくりました)

八路軍は九月にはいると、チャハル省を攻略して山西省へなだれこもうとする日本軍の進軍をくいとめるため、黄河をわたって北へいそぎました。

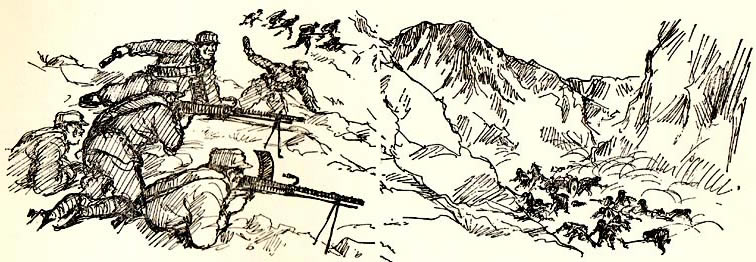

一方、日本軍は、板垣征四郎中将がひきいる第五師団第一二旅団の精鋭約四千が、百台以上の自動車隊で、山西省北東の山あいの平型関をいっきに突破して、山西省の省都、太原(たいげん)にむかおうとしていました。

九月二十五日のあけ方のことでした。山あいの平型関(へいけいかん)は、前進する日本軍の目のまえに迫りました。

先頭部隊の大隊長は、――たいした敵の抵抗もなく、どうやらぶじに平型関も突破できそうだ――と思ったそのときです。

左右の山頂から、「バリ、バリ、バリ」と機関銃がうなりだしました。

林彪(りんぴょう)の一一五師が、はやくも平型関にたどりつき、奇襲をかけてきたのです。

さすがの板垣師団の精鋭も、せまい道での自動車隊なので、どうすることもできません。

自動車は、たがいに衝突して、故障をおこします。

兵隊は自動車からとびおりて、戦闘配置につきましたが、そのときは林彪の大軍が、銃剣をかざしておどりこんできました。

朝もやのなかで、激しい白兵戦がくりひろげられました。

白兵戦は、日本軍が得意の戦法ですが、八路軍もなかなか得意です。

日本軍の急をきいて航空隊が救援にかけつけましたが、敵味方いりみだれての、あまりに激しい白兵戦で、爆撃することができませんでした。

日本軍は、おもわぬところで、さんざんな目にあい、いちじ、後退するよりしかたがありませんでした。

八路軍も約千人の死傷者をだしましたが、日本軍は三千以上の死傷者をだしてしまったのでした。

こうして日本軍の太原(だいげん)占領は、ずっと遅れてしまいました。

top

**************************************** |