|

****************************************

Index 大陸への野望(その一 その二 その三 その四 その五)

|

大陸への野望(その三)

7 不景気をのりきるために

① アメリカのニューディール

② フランスの人民戦線

③ ソ連の五ヵ年計画

|

8 満州事変

① 浜口首相の死

② 満州事変おこる

③ 五・一五事件

9 国際連盟を脱退する

① 関東軍の工作

② 満州国をつくりおける

③ 四十二対一で

④ 軍部のむりおし |

7 不景気をのりきるために top

① アメリカのニューディール

――ジョージ・ワシントン、アブラハム・リンカーン……、

歴史と伝統にかがやくアメリカ大統領、その三十二代目の椅子に、いま、自分はすわっているのだ。――

大統領の宣誓式を、最高裁判所判事長のまえでおえたばかりのフランクリン・ルーズベルトは、大統領に就任した感激をかみしめるように、ふかぶかと椅子にもたれるのでした。

一九三三年(昭和八年)三月四日のことです。

けれどもがれのあたまのなかは、これから議員をまえに、大統領としてはじめてやる就任演説のことで、いっぱいになりました。

ルーズベルトは、大統領に当選してから今日まで、この演説の場面を、なんど考えたかしれません。

しかしどう考えても、どの議員からも祝福の拍手をおくられるようなきれいごとの演説など、思いもよらないことでした。

――これまで考えつづけてきた、自分の信念を主張するほかはない。だが、どこまでも冷静に、わかりやすくうったえることにしよう。――

いよいよ、その時刻がせまったとき、自分にいいきかせるようにして、椅子から立ちあがりました。

「満場の議員諸君!」

ルーズベルトは、就任の演説をはじめました。

「我々の偉大な国アメリカ合衆旧は、今日までと同じように、将来もかぎりなくつづくでありましょう。

そこで私は、まずはじめに、私自身のかたい信念をみなさんに申上げることにいたします。

ともうしますのは、私たちが、いま、一番恐れなければならないのは、“現在をこわがる”ということです。

しりぞくことをやめ、まえへすすむことを考えなければならないとき、目さきのできごとをこわがって、なにも手がつかなくなってしまうこと、そのことこそ、私たちが一番恐れなげればならないことだと信ずるものであります。」

一語、一語がんでふくめるようなルーズベルトの演説がつづきます。

「私は、これから、憲法のさだめにしたがって、わが国民に必要だと思われる法律案を、どんどん議会に提出いたします。

そして、外敵がわが国に侵入してきたときに大統領にあたえられるあの権限と同じような権限を、この危機をのりきるために、私にあたえてほしいと思います。

それが、今日のアメリカの危機をのりきるただひとつの方法であると信ずるからであります。……」

確信にみちた犬統領の演説に、反対派の議員たちも、せきばらいひとつせず一心に耳をかたかけていました。

ルーズベルトが大統領になったこの一九三三年(昭和八年)は、アメリカの不景気はどん底におちこんでいました。

ルーズベルトは、就任演説でしめした信念をもって、不景気をなくすために必要だと思われることを、ためらいなく実行にうつしていきました。

銀行をすくうための法律を議会にかけて、とおしました。 政府が銀行に資金をだして、銀行を再開させ、銀行がつぶれるかもしれないという世間の不安をのぞこうとしたのです。 |

|

これをかわかりに、ルーズベルトは、つぎつぎと、アメリカの不景気をふきとばす手をうちはじめました。

こうしてうった手をひっくるめてニューディール(新規まきなおしの政策)とよんでいます。

ルーズベルトは考えました。

――アメリカの不景気をすくうための、大本(おおもと)の理屈は、ごく簡単なのだ。

物がおおいのに、買い手がすくない。このために物が売れのこって不景気の原因をつくっている。

だから、これをのりきるためには、物を買う人々、つまり、労働者・農民・市民に、物を買うだけの経済的なゆとりをもたせなげればならない。

それには、失業者に職をあたえ、労働者の賃金をあげ、農産物の値段もたかくして農民の収入をふやすことが必要だ。 資本家、ことに大資本家がもうけるためにやっている自由競争を、政府の力であるていどおさえるようにしなければならない。―― |

もとの理屈は簡単でも、実施は資本家たちがいうことをきいてくれるかどうか、それが問題でした。

けれども、ルーズベルトは、信念にもとづいて、いろいろの法律案をつくって議会をとおしました。

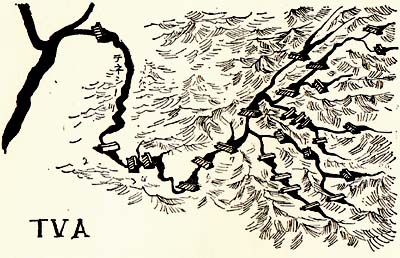

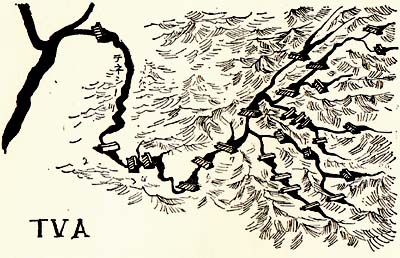

ニューディールのなかで、とくに評判をたかめたものに、「T・V・A」 (テネシー渓谷開発公社)による、テネシー川の総合開発事業があります。

ミシシッピ川の支流テネシー川は昔から、たびたび大洪水をくりかえす「魔の川」として、流域の人々からおそれられていました。 政府が多くの資金をだして、ここの総合開発を計画したのです。

ダムをつくって洪水をなくし、同時に発電をする。

そうすれば、流域の人々が洪水からすくわれるだけでなく、ここの電力で工業をおこすこともできます。

そればかりか、この新しい開発事業で、たくさんの失業者に働き口をあたえることができる、というものでした。

ダムの工事がはじまると、まわりの七つの州から、たくさんの農民が、はたらきにやってきました。

彼らは、工事現場で、これまでよりもいい家にすみ、技術も教えられました。 |

|

公園やレクリェーション施設もできました。おくれていたこの地域に、活気がみなぎりはじめたのです。

けれども、ダムの工事は大変な仕事でした。ダムをつくるためにほりおこした土の量は、エジプトの大ピラミッド二十個分よりおおかったのです。

ダムをつくるのにつかったコンクリート・岩石・土の量は、アメリカから地球の中心をつきぬけて、むこうがわの中国につうじる直径三メートルの穴をうめつくすほどのものでした。

一九三七年(昭和十二年)一月、オハイオ川に洪水がおこり、九千もの人が死に、五十万もの家がながされたときでさえ、これまではかならず荒れくるったテネシー川の流域では、なんの災害もおこりませんでした。

船が自由にとおれるようになり、水力発電所からおくられるやすい電力で、それまで電燈さえなかった家々が、電気冷蔵庫や電気洗たく機をそなえつけられるようになりました。

安い電力を利用した化学工場では、化学肥料をつくって、農民にやすく売りました。

ダムの水は、また潅漑用水として利用され、土地はこえ、山は緑におおわれ、マラリヤをうつす蚊も退治されました。

一九三六年(昭和十一年)、ルーズベルトは、つぎの大統領選挙にも、再びえらばれました。

ニューディールがすすむ一方では、資本家のなかに、ルーズベルトのやり方に強く反対するものがいました。

資本家の自由競争をおさえ、政府が計画し資金をだして生産をするというのは、アメリカ本来の資本主義の道にそむくというのです。

また、資本家の利益をおさえて、労働者の賃金をあげ、生活をよくする、ということも我慢ならないというのでした。

大統領選挙ではルーズベルトを落とせと、運動しました。

けれども、一方、生活のうえで差別されてきた労働者や、人種差別でしいたげられてきた黒人たちが、ルーズベルトを支持したのです。

ルーズベルトは、二度めの大統領就任演説で、力づよくいいました。

「富んだ人々をいっそう富ますことではなく、貧しい人々をゆたかにすることが、我々の進歩の基準です。

このことを、私は信じています。」

ルーズベルトが労働者や農民たちに支持されながら、信念をつらぬきながらやったニューディールでも、失業者を完全にすくうことはできませんでした。

不景気の嵐を、本当にふきとばすこともできませんでした。

一九三八年(昭和十三年)の夏ごろになると、また不景気がはげしくなり、失業者もニューィールをはじめたころと同じくらいになっていました。

けれども、一九三〇年代のはじめ(昭和のはじめ)の大不景気をのりきるために、大資本家の反対をおしきって、ルーズベルトは、産業をおこし失業者をすくうことに力をいれたのは、勇気のあることでした。

ところがドイツや日本は、よその国を侵略することで不景気をのりきろうとしていたのです。

② フランスの人民戦線

七月十四日、それは、フランス人にとって輝かしい革命記念日でもあり、建国記念日でもあります。

一九三五年(昭和十年)のこの日のことでした。

パリの西郊エトワール広場に集った労働者の一群が、凱旋門をぬけ、シャンゼリゼー通りを、コンコルド広場にむかって、デモ行進をはじめました。

行け 祖国の国民 時こそいたれり

正義のわれらに 旗はひるがえる

きかずや 野山に 敵のさけぶを

悪魔のごとく 敵は血にうえたり

立て 国民 いざ 矛(ほこ)とれ

進め 進め

あだなず敵をほおむらん |

フランスの国歌「ラ・マルセイェーズ」の合唱が、行進のなかから起りました。つづいて、

立て うえたるものよ いまで日は近し

さめよ わが同胞 あかつきはきぬ

暴虐(ぼうぎゃく)の鎖たつ日 旗は血にもえて

いまで高くかかげん わが勝利の旗

いざ たたかわん いざ ふるい立て いざ

ああ インターナショナル われらがもの

いざ たたかわん いざ ふるい立て いざ

ああ インターナショナル われらがもの |

労働者の国際的な統一と団結を世界の労働者にむかってよびかけるたたかいの歌「インターナショナル」がうたわれました。 赤旗をなびかせ、プラカードをかかげた労働者からか、あとからあとから、道いっぱいになってつづきます。

その四十万人もの労働者のデモの先頭には、社会党・急進社会党・共産党のそれぞれの党首が、がっちり腕をくんで行進していました。

世界じゅうをおそった大不景気の嵐はフランスにも吹きあれ

* ていました。 * この時、フランスは上記の民主主義があったため、ヒトラーに攻め込まれると簡単に敗れた。ついで日本もフランスの植民地ベトナムに簡単に侵入できた。

労働者も農民も市民も、どん底の生活にあえぎ、これからさきどうしていくか不安は高まる一方でした。

それなのに政治家も資本家も、自分のことばかり考えて、不景気をのりきるための、うまい手は何もうちませんでした。

政治にたいする国民の不信は、いっそう高まっていきました。

不景気が底をついたころのことです。一九三三年(昭和八年)、政治家たちの不正があかるみにでました。

フランスを支配しようとねらっていた右翼が、この機会を利用して政府を攻撃しながら、勢いを増しはじめたのです。

翌一九三四年(昭和九年)二月、右翼にそそのかされたパリ市民数万人が、コンコルド広場に集りました。

そして、在郷軍人(戦争のときにがりだされる軍人や退役になった軍人)を先頭に、議会へむかって行進しました。

彼らは、

「泥棒どもをやっつけろ!」

「泥棒に政治をまかされるか!」

「政治を我々の手に!」

と、口々にさけびました。

けれども、デモ行進の群衆は暴徒となって、パリの目ぬき通りの商店街をおそい、品物をぬすみ、店をこわしました。

やがて、右翼は、国民の政治への不信と生活の苦しさを利用して、また暗殺や暴力でおどして、右翼を中心とする内閣をつくりあげてしまいました。

一方、政治家や資本家のだらく、生活の苦しさなどは、労働者をめざめさせます。

生活と権利をまもる労働者のたたかいが、はげしくなっていきました。

右翼が内閣をつくると、このような労働者の運動を、いろいろなやり方でおさえつけようとしました。

いつも、警察と軍隊が、右翼内閣の手先となって、労働者をいじめました。

このようなやり方がファシズムです。

このファシズムにたいして、労働者が団結してたたかわなければ、ヒトラーのドイツのように、労働者の生活はめちゃくちゃにされてしまう。

彼らは手のくめる資本家とくんで、よその国を侵略して、不景気をのりきろうとするだろう。

戦争は、勝っても負けても、労働者や農民などはたらく者が一番バカをみることは、第一次世界大戦でよく承知していました。

ファシズムに反対する統一戦線をつくらなければだめだと、共産党が叫びました。

社会党もこれに賛成して、このふたつの政党ががっちり手をくんで、労働者・農民をはじめ、知識人や学生を組織しました。

平和と民主主義をのぞみ、生活をよくしていこうとするすべての国民が団結して、ファシズムをたおし、民主的な政党の連合政府をうちたてようというのです。このような統一戦線を人民戦線といいます。

一九三六年(昭和十一年)五月の総選挙で、人民戦線派の社会党・共産党が大勝利をしました。

社会党の党首のレオン・ブルムは、社会党・急進社会党・共和社会主義同盟など民主的な政党の連立内閣をつくりました。

共産党は、内閣にははいらないで、外から政府を応援することになりました。

③ ソ連の五ヵ年計画

大不景気の嵐がアメリカをふきまくっていた一九三一年(昭和六年)のことです。

ソ連から、熟練工を六干人おくってほしいという求人申し込みが、アメリカにまいこみました。

失業者が街にあふれているおりから、この話がつたわると、アメリカ全土から十万人の希望者がおしかけて、ニューヨークのソ連経済代表部(臨時に大使館の役目をするところ)の人たちをおどろかせました。

いや、おどろいたのは、ソ連経済代表部よりも、むしろ、アメリカ人だったかもしれません。

世界じゅうのどこの国も不景気にみまわれて、人手があまっているというのに、六千人の求人申し込みをしてきたというのですから。

ソ連は、世界じゅうをおそった不景気の嵐の被害をうけませんでした。

一九一七年(大正六年)に革命をおこして、労働者と農民の国、社会主義の国に生まれかわったソ連は、世界の資本主義の国々に邪魔されながらも、一所懸命に、新しい国づくりをつづけてきました。

そして、一歩一歩、国の基礎をかため、すこしずつ国をゆたかにしはじめていたのです。

ロシア革命を指導したレーニンが一九二四年(大正十三年)に死ぬと、そのあとをうけて、スターリンが新しい国づくりをめざしてすすむソ連の指導者となりました。

「我々は、先進国よりも、五十年か百年たちおくれている。 我々は、このたちおくれを十年間でとりもどさなければならない。

我々がそれをなしとげて国を栄えさせるか、さもなければやつらに、力のない我々の国がただきつぶされてしまうか、そのどちらかなのだ。」

と、スターリンはソ連の国民にむかっていいました。

彼がやつらとよんだのは、ほかでもない、社会主義国を目の上のこぶのように、ソ連の発展の邪魔をしている資本主義諸国のことです。

資本家はひとりもおらず、労働者・農民が国の主人公となった社会主義国ソ連がうまく発展していくということは、資本主義国をおもいのままにうごかしている資本家たちにとって、大変おそろしいことでした。

スターリンは、さらにつづけて、

「輝かしい未来の社会主義建設のために、歯をくいしばって、現在のこの苦しみを耐えぬこう。」

とさけびました。

それには、一日もはやく、おくれた農業国ソ連をすすんだ工業国ソ連にして、資本主義諸国の攻撃に負けないようにしなければならない。 |

|

それこそが社会の主人公となった労働者・農民の未来の幸福を約束するものだ。

そのためには、現在のどんな犠牲、どんな苦しみにも、うちかたなければならない。

スターリンをはじめ、ソ連の指導者は、こう考えました。

そのために、一九二八年(昭和三年)十月一日から、第一次五ヵ年計画をはじめたのです。

五ヵ年計画は、なまやさしいものではありませんでした。

いそいで工業化をすすめるためには、発電所もつくらなければならない。

トラクター・コンバインなどをつくる工場をたてなければならない。

そして、炭田・油田そのほか地下資源の開発や鉄道をしく仕事など、大きな事業をかたっぱしからすすめていかなければなりませんでした。

労働者や技師は、いくらでも必要でした。アメリカへ熟練工の求人申込みをしたのも、このためでした。

機械工業やそのほかの重工業をいそいでおこすためには、軽工業でつくられる日用品や食料・衣料などの生産は、どうしてもあとまわしにしなければなりません。

労働者は社会の主人公になっても、その生活は、そう簡単によくなりませんでした。

アメリカでは、パンはありましたが、人々にはそれを買うお金がありませんでした。

ソ連ではお金はあっても、パンがたりませんでした。

長い行列をつくっていても、売りきれて、買えないときもありました。

農民も同じでした。貴族や大地主に、奴隷のようにこきつかわれた昔とちがって、革命後は自分の土地をもてるようになりましたが、簡単に収穫をふやすことはできませんでした。

農具もおくれていました。新しい農具を買うこともできません。化学肥料も簡単に手にはいりません。

こうして、農民もまずしく、また、都市にすむ人たちの食料不足をおぎなうこともできませんでした。

けれども、五ヵ年計画のなかで、農民たちは、共同で農業をすることを考えました。共同ならば、農具も買えるし、うまく使える、肥料も充分やることができる。こうして、農民たちは集団農場(コルホーズ)を考えだしたのです。

ソ連の労働者も農民も、くらしはゆたかではありませんでした。

けれども不景気になやむ資本主義国のように、失業や飢え死の心配をしないで、未来の建設のために、歯をくいしばって、たたかいにたちあかっていたのです。

8 満州事変 top

① 浜口首相の死

浜口首相の屋敷に、山梨海軍次官、加藤海軍軍令部長、それに岡田啓介海軍大将がよびだされました。

「今日、あなたがたに集っていただいたのは、ほかでもない。

ロンドンの軍縮会議に出席している若槻全権から入電があったからです。」

浜口がここまでいうと、三人の顔は、ぐっと緊張しました。

「それによれば、大型巡洋艦は六〇におさえられそうだ、ということです。」

「そんなばかなっ!」

怒鳴るようにいいはなったのは、加藤軍令部長でした。

一九三〇年(昭和五年)一月から、イギリスの首都ロンドンで、海軍の軍縮会議がひらかれていました。

日本の全権大使は、若槻(わかつき)礼次郎でした。

第一次世界大戦ののち、世界列強のあいだに、軍備を制限しようといううごきがありました。

まず、一九二一年(大正十年)には、アメリカの首都ワシントンで、航空母艦・戦艦など大型艦の制限がきめられ、米英日の比率は一〇〇・一〇〇・六〇でした。 ゛

これについで、今度のロンドン軍縮会議です。ここでは、巡洋艦・駆逐艦・潜水艦などの制限が議題でした。

日本は、米英との比率を一〇〇・一〇〇・七〇にしたいとねがっていました。

ことに、作戦をうけもつ海東軍令部(陸軍の参謀本部にあたります)が、そのことを強く主張していました。

「まあ、しずかに話しましょう。もすこし、くわしくきいたうえで……。」

とりなすようにいったのは、岡田大将でした。浜口首相は、あとをつづけます。

「大型巡洋艦は六〇だが、潜水艦は日米英同率で五万二千七百トン、全体を平均すれば七〇になる勘定です。」

「そんな数字でごまかされてはいけません。わが帝国は、四方を海にかこまれた海軍国です。

大型巡洋艦の七〇は、絶対にゆずれません。

それに、潜水艦は同率だといっても、我々が主張しているのは七万八千トンです。

そんな米英の主張は、つっぱねるべきです。」

加藤軍令部長は、いぜんとして強い態度です。

「私も、そう思います。」

山梨海軍次官も、あいづちをうちました。

浜口首相は、しばらくだまっていましたが、おもいきったように、口をひらきました。

「海軍の主張はよくわかる。ことに、作戦をうけもつ軍令部の気持も、充分に察します。

しかし日本はまだ、アメリカやイギリスにくらべたら小さな国です。

これ以上の要求は、むりというものではないでしょうか。

若槻全権も、その意味で訓令をもとめているのです。」

「首相、そんな弱腰で、どうするのですか。

日本は、これからアジアを支配していくのですぞ。

海軍力がこんなことで、なにができるというのですか。」

加藤軍令部長は、強引にくいさがります。

「いや、いや。そうばかりはいえません。

不景気につぐ不景気で、国民はだいぶまいっている。

軍備も大事だが、まず、民心を安めなければなりますまい。」

浜口首相は岡田大将のとりなし *

もあって、加藤軍令部長の意見をおさえて、「報告の線で手をうつように」と、若槻全権に訓令電報をうちました。

* 岡田大将はその後、総理大臣になったが、在任中に二・二六事件がおこり首相官邸も襲撃された。しかし彼の弟が秘書をやっていたので、犯人側が弟を総理と思い殺してしまった。危うく岡田大将はたすかったが、その後、岡田大将は東条打倒でがんばり、日本の終戦に尽力した。

昭和のはじめに世界をおそった大不景気で、アメリカもイギリスも経済が混乱していました。

産業の回復にちからをいれ、しばらく、軍備をてびかえたかったのです。

日本も、昭和にはいってからのうちつづく不景気で、国民生活は底をついていました。

けれども、一部の軍人や右翼などは、政府のやり方を弱腰とみてとって、強く非難しました。

軍備を強くして、それをうしろだてに海外へのりだすことで、不景気をのりきろう、というのが彼らの主張だったのです。

その年の十一月十四日、浜口首相は陸軍大演習の観兵式(天皇のまえで行進する式)に出席するため、東京駅についたところを、ピストルでうたれました。

犯人は、その場でつかまえられましたが、右翼の青年、佐郷屋留雄(さごうやとめお)という男でした。

首相浜口雄幸(はまぐちおさち)は、このときの傷がもとで、翌一九三一年(昭和六年)八月、なくなりました。 |

|

② 満州事変おこる

中国東北、遼寧(りょうねい)省の南部に、遼東半島が渤海(ぼっかい)につきだし、その先端に旅大(リューダー)市があります。

その昔、このあたりは関東州とよばれ、日本の植民地でした。

一九〇四~五年(明治三十七、八年)の日露戦争に勝った日本は、それまでロシアが中国から借りていたこの地方を、中国から租借するというかたちで、ここを植民地にし、中国侵略の基地としました。

旅大市は、そのころ旅順(りょじゅん)と大連(だいれん)にわかれ、旅順は大切な日本軍の軍港、大連はこのあたりでただひとつの冬でもこおらない(不凍)貿易港でした。

一九三一年(昭和六年)九月のある日。

旅順港をみおろせる丘の中腹の料理屋で、数人の男が、料理屋のお手伝いさんまでとおざげて、なにごとか密議をこらしていました。

「政府すじは、腰ぬけぽかりで、たのむにたらず。戦争にふみきることは、まずあるまいな。」

「戦争がこわくて、満州が手にはいるものか。」

「政府がやらにや、関東軍の独断でやったらどうですか。」

「それがいい。しかし、戦争の口実がほしいな。」

「いや、その心配はいらん。じつは、奉天の独立守備隊とは、すでに、連絡ずみだ。」

「といいますと……。よほどうまくやらんと、日本政府はともかく、アメリカやイギリスがなんといいますか……。」

「わかっとる、わかっとる。おれの胸三寸にまかせておけ。」

それからは、話し声がいっそう小さくなりました。

その席にいたのは、関東軍(満州――いまの中国東北――に駐留していた日本軍)の参謀、板垣征四郎(いたがきせいしろう)大佐、石原莞爾(いしはらかんじ)中佐、花谷正(はなやただし)少佐などの面々でした。

九月十八日夜、そのころ、奉天(いまの瀋陽)に駐屯していた独立守備歩兵第二大隊第三中隊の約百名は、満鉄沿線を警備するといって、もてるだけの実弾を身につけた完全武装で出動、柳条溝部落ふきんで、線路をへだてて北大営の西がわで待機しました。

北大営には、中国東北軍閥張学良の部下、王哲以(ワンジャーイ)がひきいる三千の部隊がねしずまっていました。

時計の針が十時のあたりをさしていました。

第三中隊河本中尉のひきいる一隊が、鉄道線路の一部を爆破しました。

やがて、となりの文宮屯(ウェンガントン)駅を発車して奉天(ほうてん)駅にむかう列車が爆破地点にさしかかりましたが、何事もなく走りさりました。

その直後、第三中隊は、目のまえの北大営にむかって攻撃を開始、市内の大隊本部からは大砲がうなりだし、正確に北大営に命中しはじめました。

これは、まえまえから、大隊木部に、野菜貯蔵庫といつわってほった地下室に、昭準を北大営にあわせてすえつけられていた数門の二十四センチ砲からうちだされた砲弾でした。

王哲以(ワンジャーイ)の三千の軍隊は、北大営をすてて、にげだしました。

そのとき戦死した王哲以の部下が、鉄道爆破の犯人にしたてあげられていました。

事件がおこると、すぐ、満鉄の沿線各地で、関東軍にこっそりやとわれた、流れ者の日本人に爆弾をなげさせ、治安がわるいからといって、どんどん出兵する口実をつくりました。

十八日の夜のうちに、関東軍は、満鉄沿線一帯で行動をおこし、翌十九日には、沿線の重要な都市、長春(ちょうしゅん)・四平街(スーピンジェ)・奉天などを、すばやく占領してしまいました。 九月十九日の日本陸軍の発表は、つぎのようなものでした。

| “十八日夜十時ゴロ、奉天北方、北大営西側ニオイテ、暴戻(ボウレイ)ナル支那軍隊ハ満鉄線ヲ破壊シ、ワガ守備隊ヲ襲イ、カケツケタワガ守備隊ノ一部トショウトツシタ。 報告ニヨッテ、奉天独立守備第二大隊ハ現地ニムカイ出勤チュウデアル” |

九月十九日、浜口内閣のあとをうけた若槻内閣は、あわてて閣議をひらき、いちおう、事件を大きくしない、という方針をきめました。

けれども実施には、軍部をおさえ事件が大きくならないようにするために、なにひとつ手をうつことができませんでした。

関東軍が、なにやら満州で事件をおこそうとたくらんでいる、という情報が、満州にいる日本の外交官から、政府にはいっていました。

また、柳条溝(りゅうじょうこう)の爆破も、関東軍がたくらんでやったものらしいという報告が外務省に入電されていましたが、政府は、軍部になにひとつ注意することができませんでした。

九月二十一日になると、関東軍は、満鉄沿線をはなれた吉林(きちりん)に進撃しました。 関東軍は、関東州と満鉄沿線の日本の権益をまもるための軍隊のはずでしたが、そんなことはおかまいなしでした。 |

|

戦線をひろげると、満州南部が手うすになり、そこへは、朝鮮にいた日本軍守備隊がひとりきめで、朝鮮と満州(中国)の国境線を無断でこえて、満州へせめこみました。

政府はこの日この事件を「満州事変」と名づけると発表して、満州における軍部のかってな戦争を認めてしまいました。 中国政府は、日本のひどいやり方を国際連盟にうったえました。

九月二十二日、国際連盟は、日本に停戦をすすめてきましたが、二十四日、日本政府は、

“日本軍の行動は、自衛のためにやむをえずやったものだ。いまは、日本軍はもとの地域にかえりはじめている。”

といって、国際連盟の言い分をつっぱねました。

ところが、その口の下から、関東軍はますます進撃をつづけ、翌一九三二年(昭和七年)の二月には、満州のほとんど全地域を占領してしまいました。

こうして板垣とか、花谷とか、関東軍の参謀たちは、満州に独立国をつくり、実施は日本の植民地のようなものにしようと、計画をたてていたのです。

ところが、満州事変がおわるまえ、一九三二年(昭和七年)の一月、今度は、中国中部の上海で事件がおこりました。

上海事変です。

一月十八日、上海で日本人の僧が何者かに襲撃された事件をきっかけに、二十八日には上海にいた日本海軍の陸戦隊が、中国軍を攻撃しはじめたのです。

そのすこしまえ、板垣・花谷参謀から、上海にいる陸軍武官田中隆吉少佐に、相談がもちかけられました。

「満州を独立させるためには、国際連盟がうるさい。

そうなると、政府は弱腰でやきもきするから、満州独立の計画をすすめにくい。

上海で事件をおこし、列国の注意をそちらへむけ、そのすきに独立を実行しようとおもうが、なんとかたのむ。」

田中少佐は、さっそく、中国人のゴロツキを買収して、日本人の僧をうたせたのでした。

ところが、上海の戦闘は、満州のようには、うまくいきませんでした。

上海は中国一番の都市で、労働者・学生・市民が抗日運動を力づよくすすめていました。

中国の第十九路軍も、勇ましく戦い、労働者・学生・市民のなかにも、銃をとって、日本軍と戦うものも、たくさんでてきたのです。

日本の海軍陸戦隊は、たちまち苦戦におちいってしまいました。

上海事変は、日本軍の思うようにはいきませんでしたが、はじめの計画どおり、上海で戦闘が行われているすきに、三月、満州を中国からきりはなして、日本軍の手で独立させてしまいました。

その名は満州国とつけられましたが、実施は日本の植民地のようなものでした。

日本の政府は、軍部や資本家のあとおしで、昭和のはじめからつづいている不景気をのりきるために、大陸侵略という戦争の道をえらんだんだのです。

国民は、生活にあえいでいたし、本当のことを知らされていなかったので、日本の国民のおおくは、大陸へのりだしていくことで、不景気をなくすことができるからと、戦争を支持しました。

戦争はいけない、中国人民を苦しめることで不景気をふきとばそうとするのはいけない、と考える人もたくさんいました。

けれども、このような戦争反対のちからを組織していく指導者も政党も、そのころの日本にはありませんでした。

昭和になってから何回かの弾圧で、そうした政党は全くこわされ、指導者のおおくは牢獄にとらえられていたからです。

中国の人民は、五族(日本・朝鮮・満州・漢・モンゴル)が仲良くし、王道楽土をきずくための満州建国だという日本の宣伝にだまされはしませんでした。

中国の領土のひろい部分が、日本に侵略され、その植民地になったのです。

満州事変のおこった一九三一年(昭和六年)九月十八日、あの柳条溝事件を、彼らは「九・一八」事件とよんで胸にたたきこみ、抗日の火、民族解放の戦いの炎を、強くもやしつづけるのでした。

彼らのうたう「九・一八」(ジューイーパー)の歌は、中国全土の中国人民のあいだにひろまっていきました。

わが家は満州松花江(しょうかこう)のほとり、

森あり 林あり 炭鉱あり。

大豆 高粱も 山野みわたすかぎり。

わが家は満州松花江のほとり、

わが故郷はそこにあり。

老いたる父母も そこにいます

九・一八 九・一八

かの惨たる時より、

九・一八 九・一八

かの惨たる時より、

わが故郷をのがれいでたり。

愛する父母をみすてたり。

…………………… |

③ 五・一五事件

日本軍の中国東北の侵略、満州事変はおわりにちかづいていましたが、侵略の戦火が、中国中部の上海にとび火していたころのことです。

一九三二年(昭和七年)二月、国内では、民政党の若槻内閣にかわった政友会の犬養内閣の手で、臨時総選挙が行われようとしていました。

投票日を十一日後にひかえた二月九日、政友会も民政党も、選挙戦にしのぎをけずっていました。

浜口・若槻両内閣の大蔵大臣をつとめた井上準之助は、この日午後八時、民政党の立候補者を応援するため、演説会場にあてられていた本郷追分(東京都文京区)の駒込小学校の門をくぐりぬけました。

「ダン、ダン、ダン」

そのとき、でむかえの人々にまじっていたひとりの青年の手に、ピストルがにぎられていました。

一弾を胸に二弾を腹にうけた井上は、すぐ、帝大病院(今の東大病院)にかつぎこまれましたが、手当のほどこしようもなく、絶命しました。

それから一ヵ月もたたない三月五日、まっぴるまの午前十一時、日本橋(東京都中央区)の三井銀行本店の玄関にむかって、自動車をおりたった団琢磨が、射殺されました。

団は、日本の大財閥、三井財閥の指導者で、「三井の大番頭」といわれていた人です。

井上準之助を殺しの犯人小沼正も、団琢磨を暗殺した犯人菱沼五郎も、ともに血盟団という右翼団体に属し、茨城県の農村出身の青年でした。

日蓮宗の僧の出身である井上日召(にっしょう)を指導者とする血盟団は、一人一殺主義をとなえ、政治家や資本家の人たちを、ひとりがひとりを殺していこう、とくわだてていたのです。

この事件で、犯人のほかに、井上日召以下十三名の血盟団員がとらえられました。

血盟団員は、いまの国のなかが不景気で暗いのは、日本を支配している政治家や資本家の気持がくさっているからだとして彼らをこの世からけし、軍部の暴動によって、軍部が政治権力をにぎらなければだめだと考えていたのです。

血盟団員は、軍部、ことに海軍将校とふかいつながりのあることが、取調べの中でわかりました。

けれども政府や警察は社会主義者のとりしまりには全力をあげていても右翼のとりしまりはてぬるく、ましてや暴動をたくらむ軍人には、なんの手もつけようとはしませんでした。

そのころ、右翼の青年や若手軍人に大きな影響をあたえていたものに、北一輝(きたいっき)という男がいました。彼は右翼の指導者の重要なひとりで、『国家改造案原理大綱』という本をあらわしました。

その本のなかで、北一輝は、

“日本のように、領上のせまい国は、発展のために広大な領土をもつイギリスやロシアと戦う権利をもっている。

日本は、このようなイギリスやロシアの勢力をアジアからおいはらい、日本を中心とした大アジアをつくらなければならない。 そのためには、天皇を奉じて国家の大改造をする必要がある。” |

といっています。

また、同じ右翼の指導者のひとり、橘(たちばな)公三郎は、

「うららかな太陽のもと、足が大地をはなれないかぎり、人の世は永遠である。

農業を国のもとにしてこそ、その国は永遠にさかえるのだ。」

と、農業を国の基本にすえることを主張しました。

こうした右翼の考え方は、うちつづく、ひどい不景気に苦しむ農村青年の心をとらえたのです。

また、多くの貧しい農村青年を部下にもつ青年将校は、兵隊の家庭のみじめなさまをきくにつけ、政治家や資本家の政治のやり方に強い不満をもっていました。

それを解決するには、軍部が政権をにぎって、戦争の道を歩むしかないと信じ、その道にたちはだかるものは誰であろうと、暴力でたたきつぶすほかはない、と考えていたのです。

浜口・井上・団らの暗殺事件で、国民は、いいしれぬ不安におののいていました。

そんなやさきのことです。

五月十五日、日曜日の夕方、軍人の一団が、大養首相の屋敷をおそいました。

孫たちと食事をしようとしていた犬養は、土足のままはいりこんできた青年将校をみて、すべてをさとりましたが落着きをとりもどして、いいました。

「まあ、まて。あっちへいってはなそう。」

犬養は、ゆっくりと客間のほうへ、将校たちを案内しました。将校たちは、

「国賊っ! かくごっ!」

と、ピストルをつきつけました。

「話せばわかる。暴力はよせっ。」

という犬養のことばを無視して、指導者のひとり山岸中尉は、さけびました。

「問答無用、うてっ!」

なん発かの銃声がひびきわたり、犬養のこめかみから血がはとばしりました。

彼らは、三上卓・山岸宏両中尉にひきいられた青年将校の一団でした。

べつの一団は、自動車に分乗して、内大臣(内閣から独立したもので、直接天皇の相談にあずかる役)の牧野伸顕(のぶあき)の屋敷や、政友会本部・日本銀行・警視庁・三菱銀行をおそって、手榴弾などをなげこみました。

また、その夜、茨城県の農村青年でつくられた「農民決死隊」は、東京ちかくの変電所をおそいました。

犯行をおかした青年将校は、事件後、憲兵隊に自首しました。

事件の責任をとるべき荒木陸軍大臣も、大角(おおすみ)海軍大臣も、責任をとるどころかゆうゆうとしたものでした。

荒木は、事件直後の十七日、 |

|

「これら純真な青年が、このような行動をとったその心情(しんじょう)を考えれば、涙がでるほどだ。

名誉のためとか、名を売るとかのためにやったのではない。

まこと、皇国のためになると信じてやったのだ。」 |

といい、大角も、

| 「何が彼ら純粋の青年にこの誤りをさせるようになったかを考えるとき、深く反省しなければならないものがある。」 |

といって、白昼集団で、一国の首相を暗殺した連中の行いをほめそやし、そそのかすような口ぶりでした。

犬養首相の死によって、つぎに、海軍大将斎藤実が内閣をつくりました。

ここで議会制度の大切な土台である政党内閣が終りをつげたのでした。

9 国際連盟を脱退する top

① 関東軍の工作

溥儀(ふぎ)が、清朝十二代の皇帝となり、陸海軍の大元帥をかねることになったのは、三歳のときでした。

これを宣統帝(せんこうてい)とよびます。

宣統帝が五つのとき、一九一一年(明治四十四年)、中国に革命がおこり、翌年清朝はたおれ、おさない皇帝は北京の紫禁城(しきんじょう)をのがれました。

あれから二十年、溥儀は、天津(中国北部の都市)の日本租界でひっそりとくらしてきました。

租界は、開港都市の一地域に外国人がすみつき、そこの警察・政治までにぎっているところでした。

日本租界といえば、日本占領地域と同じことでした。

中国側がうかつに手だしはできませんから、溥儀にとってはひろい中国のうちでも安心してくらせるところになっていました。

日本租界宮島町の溥儀の屋敷には、清国皇帝のころからつかえてきた老人・夫人・門番などふくめて十数人がいました。

一九三一年(昭和六年)十一月はじめ、その屋敷へ果物かごが二箇とどきました。

「奉天市長の名刺がついております。」

と、ひらいてみると、中国式爆弾がでてきましたから、溥儀一家のものはふるえあかってしまいました。

満州では戦火がもえひろがっています。そんなときだけに、爆弾いりの果物のかごは、いっそう不気味でした。

そのころ日本領事館へ、中国側からの注意がとどけられました。

「日本租界に武器がかくされているという情報が入った。」

日本警察がしらべると、日本軍の小銃五百数十丁がでてきました。

だれが、なんの目的で武器をあつめたのかはわかりません。

溥儀の屋敷を警戒する日本警察は、人数を二倍にしました。

それから二、三日たった夜、租界境界線で、いきなり日本駐留軍と中国巡察隊のうちあいがはじまりました。

小銃、機関銃の音は夜空にひびき、租界の人たちは家のなかで息をのんでいました。

夜あけちかくなると、日本軍は大砲をうちこみました。

天津には、イギリス・フランスそのほかの国の租界もありました。それらの領事館からは、

「いったい、なにがおこったのだ。」

と、日本領事館へひっきりなしに電話がかかってきますが、日本総領事らも、なんのことか、見当もつきません。

中国側からは、

「日本租界から、いきなり発砲してきた。市街地に重砲をうちこむとは、あまりにも乱暴ではないか。」

と抗議がくりかえされ、日本駐留軍は、

「なにをいう。そっちからうってきたのだ。」

といいはりました。

こんなさわぎの天津日本租界の日本人料亭で、人をあつめて酒をのみ、密談をつづける人たちがいました。

あまりにかねづかいがあらいので、日本警察が取調べをしたほどですが、これは関東軍参謀土肥原大佐らでした。

関東軍をうごかす人々は、満州事変をひきおこして、満州に独立国をつくる計画をすすめていました。

独立国とはいえ、それはかたちだけのことで、日本がおもいのままにうごかし、産業を盛んにし、きたるべき対ソ戦・対米戦にそなえようというものです。

それにしても国家をつくるとすれば、中心になるもの(元首)が必要です。

こうして清国さいごの皇帝である溥儀(ふぎ)をかつぎだそうというのが彼らのプランでした。

幣原(しではら)外務大臣は、この計画に反対しました。

「それでは、中国領土の安全を約束した九ヵ国条約(一九二二年、大正十一年にむすばれた)にそむくことになる。

アメリカをはじめとする諸外国も、だまってはいないだろう。」

すると関東軍の幹部たちはわらいました。

「日本政府などに、なにがわかるか。」

工作はがまわずつづけられました。

土肥原大佐らは、天津にのりこんで溥儀の側近のものをときふせ、さそいをかけましたが、溥儀は腰をあげようとはしませんでした。

「もういちど清朝の皇帝にもどしてくれるというなら、話はべつだが。」

日本軍部が、なにをたくらんでいるか、わからないからでした。このころ、天津の日本領事館は、

「溥儀を日本租界のそとへだしてはならぬ。」

という命令を、外務省からうけていました。日本の海軍も、

「軍艦をつかって溥儀の脱出の手伝いをすることは、お断わりだ。」

と、政府の方針にしたがうことにしていました。

「そういうことなら、こっちにも考えがある。」

土肥原(どひはら)大佐らは、まず溥儀をおどかすことにしました。

爆弾いりの果物のかごがそれでした。

つづいて人をつかってさわぎをおこさせ、日本軍を出動させたのでした。

「とにかく、このままではおいのちがあぶない。

くわしいことはあととして、とにかく日本租界を脱出しなさい。関東軍が責任をもちます。」

と、土肥原らは、自動車をまわし、溥儀をトランクにかくして、天津租界からつれだし、港へつくと日本兵の服をきせて、船にのせました。十一月十一日のことでした。

② 満州国をつくりあげる

日本政府のうちでも、外務省は、関東軍のかってなやりかたに反対をしていました。

アメリカをはじめとする諸外国も、これをみのがすはずはなく、すでに国際連盟でも、満州事変をとりあげて討論をすすめていました。

「どこかでさわぎをおこして、外国の注意をそこへひきつけるほうが、やり安い。」

一九三二年(昭和七年)一月、あらたな事件を中国中部の大都市上海でおこしました。

この上海事変にまぎれて、中国の東北地方には「満州国」がつくりあげられました。

一九三二年(昭和七年)三月一日、満州国成立が発表されました。

溥儀が執政となり、首都を新京と名をかえた長春、国旗は五族協和をあらわす五色旗、年号は大同、すでに国歌までできあがっていました。

日本はさっそく満州国と軍事同盟をむすび、これまで満州鉄道の沿線にかぎっていた関東軍駐留部隊を、奉天省、吉林省、黒竜江省、熱河省など全土にばらまいて、軍事基地をひろげました。

交通も、通信も、ゆたかな資源の開発も、すべて日本の資本家がにぎりました。

政府の大臣などは、ずらりと中国人をならべましたが、実施に力をもっているのは、たくさんの日本人の役人でした。 |

満州国の首都、新京

|

やがて一九三四年(昭和九年)三月一日、溥儀(ふぎ)は執政(しっせい)でなく、皇帝となりました。

のちに日本が第二次大戦にやぶれて、とらわれるまでの十三年のあいだ、溥儀はロボットのようにしてくらしました。

皇帝とはいえ、すべては日本軍と日本人の役人の手でうごかされていました。

いまは外国となった北京でくらす友人とあうこともできませんでした。

親戚のものでも、日本軍からわたされたリスト以外のものとあってはいけないと命じられていました。

手紙もいちいち宮内府の日本人役人にしらべられました。

満州国皇帝は、なにもすることがなく、召使をステッキでなぐりつげたりしていました。

満州国には軍隊もできましたが、皇帝がそれを自分でうごかすことはできませんでした。

「しかたがない。護衛兵が七、八人ではどうしようもないから、自分で給料をだして、雇うことにしよう。」

皇帝の護衛兵はしだいにふえ、二百人から、ときには七、八百人にもなりました。

日本軍が、皇帝の護衛兵を白い目でみたことはいうまでもありません。

あるとき、新京(いまの長春)の公園で、日本人と皇帝護衛兵が喧嘩をしました。

日本側は、護衛兵をひきたて、水ぜめの拷問やむちうちで、さんざんためにあわせました。

そればかりでなく、日本軍部から、「三種の神器」を拝むことを強制されました。

第二次世界大戦のあと、溥儀は連合国軍にとらえられ、極東軍事裁判にかけられましたが、そのとき、被告席でがらだをふるわせながら、

「私が日本で三種の神器を拝まされたということを話したら、家族のものはみな声をあげてなきました。

これは私の一代の恥辱でした。

日本人は満州をしたがえ、中国と南方をおさえつけ、世界をおもいのままにしようとしていたのです。」

とのべました。

③ 四十二対一で

満州事変がはじまると、中国政府は、国際連盟に日本軍の侵略をうったえました。

「日本軍が満州に出動したのは、日本の権益をまもり、動乱をしずめるためである。

目的が達成されれば、すぐ兵をひく。」

と、日本代表はいいましたが、事変はひろがるばかりでした。

こういう日本の軍事活動にアメリカ政府は強く反対しました。

国際連盟のイギリスそのほかの代表も、

「日本のいうことは、全く信用できない。」といいだしました。

「それならば、中立的な訓告団をつくって、上海、満州などの実情をしらべてもらいたい。」

と日本代表らはいいました。 |

|

これは国際連盟に直接のりだされてはこまるからでした。

また、そうするうちには、満州国をつくりあげてしまって、中国や諸外国に、満州への口出しをあきらめさせようというものでした。

日本では内閣がかわり、政府も軍部と力をあわせて、満州侵略の方針をかためるようになったのでした。

一九三二年(昭和七年)二月二十九日、リットン卿(もと国際連盟イギリス代表)を団長とする調査団が東京につきました。

イギリス大使などは、

「右翼暴力団が、調査団を暗殺するといううわさもあるが、大丈夫ですか。」

と、外務省をたずねたほどでした。『大阪朝日新聞』は、

「国際連盟は、日本を誤解している。一行の公平な調査で、誤解がきえるだろうと確信している。」

と書きました。

しかし、リットン調査団は、なにをみ、なにをきいたことでしょう。

一行は、上海・南京・漢口・北京をまわって、七月満州を調査し、いったん東京に引返してから、北京にでて報告書をつくり、国際連盟におくったのは九月でした。

この間に日本のうごきはどうだったでしょう。

すでに一行が日本へはいるまえ、上海事変ははじまり、二月九日には血盟団のひとりが、前蔵相井上準之助を暗殺しました。

調査団が東京へはいると、それをまっていたように三月一日に満州国県国宣言が行われました。

三月五日には三井財閥の大番頭といわれた団琢磨(だんたくま)が、同じく血盟団員の農村青年に射殺されました。

血盟団は一人一殺をとなえた右翼暴力団でした。

五月十五日には、陸海軍の将校らが、犬養首相を暗殺する五・一五事件をひきおこしました。

日本の政党政治は、右翼と軍人の殺人のために、とどめをさされてしまいました。

八月二十五日の臨時議会で、内田外務大臣は、調査団の仕事をおさえつけるように。

「満州のことでは、たとえ国をやけ野原としてでも、一歩もゆずるわけにはいかない。」

と演説して、政府の方針を明らかにしました。

けれども調査団の報告書は、日本政府や関東軍や右翼の考えとは反対でした。

「日本が満州をおさえたいということには、いちおう理由がある。」といいながらも、

「満州国は、独立国とみとめるわけにはいかない。」としました。

この報告書にもとづいて、国際連盟では、日本をさばくことになりました。

このころ、熱病のような軍国主義の考えは国民のあいだにひろまり、全国の小学生や中学生は、あらそって陸軍省にお金をとどけていました。

軍部は、国民がお金をだしあってつくる飛行機・戦車などを愛国号とよび、村や町のすみずみまで、「愛国号づくり」の宣伝をくりひろげていました。

「満州問題をとりあげる国際連盟の会議で、日本の運命がきまるだろう。」

と、新聞は書きたてました。

十月二十日の夜、人の波が東京駅をめがけておしよせていました。

日の丸の旗がうちふられ、提灯がゆれ、白のぼりがはためき、東京の秋の夜空に「万歳!」のさけびが、うしおのようにひびきわたっていました。

「日本の運命」をせおって、首席全権大使松岡洋右(まつおかようすけ)が、東京駅を出発するのです。

全権ののった汽車のとおる駅や沿道でも、いたるところで、旗と提灯がうちふられました。

スイスのジュネーブは、山と湖にかこまれたしずかな都市でした。

レマン湖のほとりの国際連盟のガラスの間で、理事会がはじまりました。松岡全権はとくいの英語で、

「日本は、正しい。日本軍の行動は正義の行動である。

満州国は三千万の住民のねがいでつくられたものであり、けっして日本のあやつり人形ではない。

リットン報告書には、あくまで反対である。」

と演説しました。中国の顧全権は、立ち上がって、はげしく反撃しました。

「日本の主張は、でたらめである。

満州事変は日本軍の計画ではじめられた。

満州偽国(にせの国家)が、民衆の意志による独立国家であるなどとは、おわらいぐさである。 日本は、わが国の領土の一部である満州を占領し、植民地にしようとしていることは、だれの目にも明らかである。」

イギリス・フランスなどの世界の大国は、日本のいいぶんもききながら、まるくおさめようとしました。

けれども、スウェーデン・ノルウェー・アイルランド・チェコスロバキアなどの小国はそうではありません。

日本を非難する先頭にたちました。

一九三三年(昭和八年)二月二十四日、国際連盟の総会は、四十二対一で「日本軍は満州からひきあげるように。」という勧告案を採択しました。

反対の一票は日本でした。

席をたった松岡全権大使は、「サヨウナラ」と日本語でいいはなって、退場していきました。

それは平和と民主主義へのサリウナラでした。

カメラマンのフラッシュが、背のひくい、しかし胸をはった日本人のまわりで火花をちらしました。 その日のジュネーブは、前日の粉雪でうす化粧をし、おだやかなレマン湖の湖面に日差しがてりはえていました。

三月二十七日、日本政府は国際連盟を脱退し、みずから世界の孤児となりました。

あとになって、ドイツ・イタリアなど、ファシズムの国か国際連盟を脱退しますが、日本はそのさきがけをつとめたのです。

天皇は国民に詔書をくだしました。

これは連盟脱退反対の声が、国民のなかから起るのをおさえるという役目もはたしました。

これより日本は、ヒトラー、ムッソリーニらと手をくんで、第二次世界大戦への道をつきすすむこととなるのです。

すでに日本軍は、中国の北部に作戦をくりひろげていました。

帰国した松岡首席全権大使は、出発のときよりもいっそう盛んな歓迎をうけて、東京駅におりたちました。 |

|

④ 軍部のむりおし

大阪の天神町の交差点を、第四師団の兵士がわたろうとしました。

「信号をみなさい、信号を。赤のときにわたってはだめですよ。」

と、交通巡食かどなりました。すると、兵隊が怒鳴りかえしました。

「なにを! 俺は兵隊だ。おまわりなどのさしずをうける筋合いはない。」

「規則じゃないか。軍人だから規則を無視していいということはないぞ。」

とうとう二人のなぐりあいとなりました。

この喧嘩は、交差点だけではすまなくなりました。

まず憲兵隊がいきりたち、第四師団の参謀長も、

「皇軍の威信にかかわる重大問題である。警察はわびをいれるべきだ。」

といいだしました。しかし、警察も、

「交通規則に違反したのは軍人のほうだ。」

ときめつけて、わびようとはしませんでした。 |

警官と兵士の喧嘩

|

交差点のなぐりあいは、陸軍大臣荒木大将と、警察の総元締めである山本内務大臣のあらそいとなり、五ヵ月あまり大もめにもめました。

これを「ゴー・ストップ事件」といいます。一九三三年(昭和八年)のことでした。

事件は警察側がわびをいれておさまりましたが、内務大臣まで喧嘩にのりだしたのは、役人や警察までが、軍のわがまま、横暴に反感をもっていたからでした。

満州事変や上海事変をきっかけに、「神国日本」「忠君愛国」の宣伝はいたるところで行われ、教科書も少年雑誌も、

「天皇陛下のおんために死んで、靖国神社にまつられてこそ日本人の名誉。」と教えていました。

そのころ、少年たちに人気のあった熱血小説の作者平田晋作は、『少年倶楽部』に、つぎのように書きました。

“極東特別司令官ブリューベルは、ハバロフスク市の司令部で、こんなえらそうなことをいいました。

「日本陸軍がなんだ。わがロシアには百三十万人の強い兵隊がいるのだ。

そのうえ千六百台の飛行機もあるし、戦車も六百台以上ある。

しかしロシアは国内の仕事が忙しいから、いますぐ戦争はしたくない。

十年後をみよ、きっとわが軍は日本を満州からおいはらってしまうから!」

十年後というと、諸君が帝国軍人として、カーキ色の軍服をきて、菊の御紋のついた小銃を、しっかりとその手ににぎるときではないか。

諸君は、世界一の大陸軍を向こうにまわして、天皇陛下の軍旗のもとに、勇ましく戦うことができるでしょうか。” |

日本では、軍部や右翼の力がぐっと強まり、ファシズムの嵐が、軍国主義の考えが、急ぎ足でひろまっていくのでした。

top

**************************************** |