|

****************************************

Index 真珠湾への道(その一 その二 その三 その四 その五)

|

真珠湾への道(その一)

1 南京占領

① 戦火、上海にとぶ

② 杭州湾敵前上陸

③ ちょうちん行列と中国人虐殺 |

2 すべてを戦争に

① こくなる戦時色

② 労働組合は武器をすて、政党は力をうしなう

③「だまれっ!」議会

3 麦と兵隊

① 「国民政府をあいてにせず」

② 「徐州、徐州と人馬はすすむ」

③ 持久戦のなかの遊撃戦

④ 武漢と広東をせめおとす |

1 南京占領 top

① 戦火、上海にとぶ

青海やチペッ卜の高原から、華中の平原を約五千キロ流れつづけてきた長江(揚子江)が東シナ海にそそぐところ、長江の支流黄浦江(こうほこう)と蘇州(そしゅう)河の流域に発達した港町上海(シャンハイ)は、中国一の大都会です。

中国にのりだしたイギリス・アメリカ・フランス・日本などの大資本家たちは、きそって上海に工場をつくり、銀行をたて、貿易商社をおきました。

黄浦江ぞいのバンド(河岸通り。いまの外灘(ワイタン))には、これらの外国人が経営する何階ものビルディングがたちならび、ビュイックやシボレーなどの外車が走りまわっていました。

蘇州河が黄浦江にそそごうとするところに、ガーデン・ブリッジ(いまの外白渡橋)があります。

この橋の南側に、イギリス・アメリカ・フランスのそれぞれの租界、北側に日本そのほかの国々の共同租界がありました。 上海で仕事をする外国人は、それぞれの租界にすみ、それぞれの国の領事がその国の租界を管理し、警察の仕事もひきうけていたのです。

各国は、自分の租界をまもるために、軍隊をおいていました。

上海の外国人は、自分の国の軍隊と警察にまもられながら、幅をきかせ、いばりちらしていました。

ガーデン・ブリッジぎわの黄浦(こうほ)公園には、「犬とシナ人は、はいるべからず」という立札をたて、中国人を犬なみにあつかっているのでした。

蘆溝橋事件のあと、戦線がしだいにひろがる気配がこくなると、国際色の強い上海の町の空気は、ひどく緊張しました。

日本の海軍陸戦隊は、共同租界の警戒をいっそう厳重にし、いつでも戦闘の配置につけるよう、準備をしていました。

それにつれて、中国の保安隊も、上海の警備をきびしくするようになりました。

一九三七年(昭和十二年)八月九日のことでした。

陸戦隊の大山海軍中尉は、斉藤一等水兵をしたがえて、いつものように共同租界を巡視し、家並みと家並みのあいだのあき地にさしかかりました。

それは、四十度ちかい、うだるように暑い日です。

「バン、バン」

突然、銃声がひびくと、大山中尉と斉藤水兵は、午後の太陽がギラギラとてりつける地上に、あけにそまってたおれました。

キリキリとひきしばったような緊張が、音をたててくずれていきました。おおさわぎになったのです。

日本の海軍陸戦隊は、このふたりの暗殺を中国保安隊のしわざとにらんで、さっそく、中国に抗議しました。

「保安隊はすぐさま、上海から立退いてもらいたい。」

けれども、上海は中国の領土です。そこからたちのけとはむりなはなしです。

それを承知している日本の陸戦隊は、中国保安隊に抗議すると同時に、全軍を戦闘配置につけてしまいました。

いつでもやるぞ! というかまえです。

電報で上海の大山事件の報告をうけた日本の政府は、このさい、いっきに上海を攻撃してしまえ、という腹をきめました。 陸軍参謀本部は、十二日、とりあえず一個師団を、上海へ応援におくることにしました。

一方、中国軍も、上海付近の兵力をふやし、抗戦のかまえをとりました。

十三日の夜、ついに、両軍は衝突してしまいました。

「バリ、バリ、バリ……」まめをいるような機関銃の音にまじって、耳をつんざく砲弾の炸裂するひびきが、大地をゆすります。

上海の中国人たちは、五年前の上海事変のときのことを、恐ろしさと悲しみと怒りの気持で思い出しました。

労働者や学生のなかには、銃をとって抗日にたちあがろうと、義勇軍に身を投げだすものもいます。

けれども、おおくの市民は、銃声がなりひびく殺伐とした空気のなかで不安におびえ、まちのそとへ逃げ出していきました。

あげて十四日。

黄浦江に高い水柱があがりはじめました。

中国の空軍がはじめて出動し、上海港に錨をおろしていた日本の軍艦に空襲をかけたのです。

中国側は、ほんごしをいれて抗戦をはじめました。

「シナ軍は、空軍を出動させた。わが空軍の掩護をたのむ。」

陸戦隊は、あわてて、海軍軍令部に電報をうちました。 |

|

十五日、九州の基地からとびたった海軍爆撃機隊が、東シナ海をこえて上海を空襲し、ついでに南京にも爆弾をおとしました。

上海の戦いは、しだいに激しくなっていきました。

日本の軍部のなかには、参謀本部第一作戦部長の石原大佐や陸軍軍務局長の後宮(うしろみや)中将のように、

「シナとの戦争はあまりてびろくしないでおいて、日本の一番の強敵ソ連との戦争の準備にこそ力をいれるべきだ。」

と主張するものがいました。

陸軍が二個師団をおくることをきめるときにも反対した後宮中将は、

「海軍の大バカモノめが、よけいなおせっかいをしては困るじゃないか。

日本は、華北で手がいっぱいなのだ。揚子江あたりまで手をのばすわけにはいかない。

対ソ戦を準備するほうが先だ。」

と、海軍のやりかたを、苦々しく非難しました。

政府・陸軍・海軍のなかには、

「中国との戦争は、いいかげんで手をうって、はやく対ソ戦の準備に全力をあげるべきだ。」

「対ソ戦は大切だが、今、中国をできるだけ叩いておかないと、抗日が激しくなって、対ソ戦のときにも困る。」

など、いろいろの意見があって、なかなかまとまりませんでした。

しかし、政府や軍部に共通していたのは、「シナは、たいしたことはない」という、中国をあなどった考えでした。

杉山陸相も、

「この事変は、三ヵ月でかたづけます。」

と天皇に報告しましたし、参謀本部のおおくの幹部たちも、

「南京さえ占領すれば、国民政府は抗戦をあきらめるだろう。」

といっていました。

上海を簡単に占領して、その足で南京を攻め落とそうと考えていたのです。

② 杭州湾敵前上陸

陸軍全言師団をおくることにきめ、㈲軍が渡洋爆撃をはじめ、上海の戦いが大きくなると、政府も、「戦争を大きくしない方針だ」などといっているわけにはいかなくなりました。

近衛首相は、さっそく声明を発表しました。

「わが帝国は、シナのしうちに我慢をかさねてきたが、いまはその限度にきた。

無礼千万なシナ軍をこらしめ、南京政府の反省をうながすために、断固とした処置をとらなければならなくなった。」

“日本はやむをえず戦線をひろげるが、それは無礼千万な中国軍のせいである”として、責任を中国側におしつけました。 また、“断固とした処置をとる”といえば、中国は抗戦を手びかえるかもしれないと考えたのです。

日本の政府は、中国との戦争を、これまで「北支事変」とよんでいましたが、このときから「シナ事変」とよぶことになりました。

戦線が「北支」(華北)だけでなく、西に南にひろがってしまったからでした。

しかし政府は、戦争という名はけっしてつけませんでした。

それは、世界の国々のあいだできめられている国際法によって宣戦を布告しなければならなかったからです。

宣戦を布告すれば、アメリカやイギリスは中立の態度をとり、それらの国から日本が必要とする軍需品が買えなくなる心配があったのです。

そのうえ、中国を弱い国とばかにし簡単に戦争をかたづけるつもりでしたから、何もめんどうな宣戦の布告をする必要もなかろうという考えも、政府や軍部のなかにあったのです。

けれども、中国との戦争は、三ヵ月でかたづくどころではありませんでした。

そのはずです。中国は、むかしのように弱い中国ではなかったのです。

日本の侵略から、祖国の土地と民族をまもるために、中国の民衆全体が一つに団結して、抗日にたちあかっていたからでした。

これより二年ほどまえの一九三五年(昭和十年)八月一日、日本軍が華北をおかそうとのりだしてくるのを見て、中国共産党は、

「抗日のために、お金のあるものはお金を、武器のあるものは武器を、食料のあるものは食料を、力のあるものは力を、技術のあるものは技術をさしだそう。」

という「八・一宣言」をだして、中国全体に抗目をよびかけました。

その翌年の一九三六年(昭和十一年)十二月の「西安事件」ののち、蒋介石の国民党は、前々からの中国共産党の主張を受入れ、共産党と一緒になって、抗日をすることにきめました。

これを国共合作といいます。

また、一九三七年(昭和十二年)七月七日に盧溝橋事件がおきると、その翌日、中国共産党は再び声明をだしました。

「全民族が団結して日本と戦いぬく以外に、中華民族の生きる道はない。

我々は、せめこんできた日本軍に、すぐさま抵抗しよう。」

八・一宮言の実行を、全国によびかげたのです。

八月二十二目に、蒋介石は、中国共産党の軍隊である中国紅軍のめざましい活躍におされて、紅軍のうち、華北を中心に活躍していた部隊を、中国国民革命軍の第八路軍として編成し、武器と給与をあたえました。

(このあと、十月十二日には、華中・華南の各地で遊撃戦をつづけていた中国紅軍を、新四軍として編成しました)

八月二十五日に、中国共産党は「抗日救国十犬綱領」を発表し、

「徹底的な抗日のために民族の団結をかため、日本軍に占領された祖国の土地を取り返すために、最後まで決戦をしようではないか!」

と中国全体の民衆によびかげ、国民党にはいっそう強い協力をもとめました。

中国共産党の、これらのいくつかのよびかけは、全中国民衆の胸にしみわたりました。

労働者・農民・市民・学生は、愛国の熱情にもえて、ぞくぞくと抗日の戦線にくわわっていくのでした。

蘆溝橋事件がおこったころ、抗日にあまり熱心でなかった蒋介石でさえ、やがて

「南の人も北の人も、若いものも年よりも、みんな国土をまもるために戦おうではないか。」

というようになりました。

上海の攻撃をはじめてから、はや三ヵ月になろうとしていました。

ところが、上海はおちるどころか、総攻撃をくりかえすたびに、日本軍の損害がふえる一方です。

日本の軍部心政府も、あせりました。

上海をおとして南京を占領すれば、日本の勝ちだとおもっても、上海がおちないのです。

参謀本部は、作戦を変えました。

「新しい応援部隊を、上海のすぐ南の杭州湾に上陸させよう。

敵の背後から上海をついて、その足で南京へすすめばいい。」

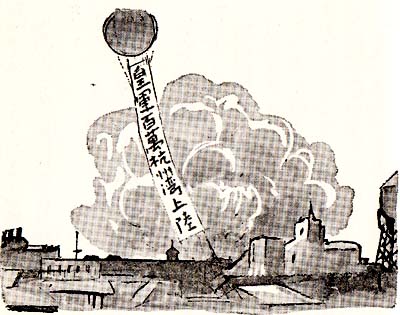

十一月五日、柳川兵団が、杭州湾の敵前土陸に成功しました。

この報告をうけた上海の日本軍は、さっそく、上海のまちに空高く、アドバルーンをあげました。それには、

「皇軍百万杭州湾上陸」と、書いてありました。

柳川兵団は、杭州湾に上陸すると、湾の付け根にある杭州(こうしゅう)の町になだれこんで、ここを占領しました。

このまちはふるい歴史をもち、うつくしい西湖のある、景色がいいことで有名なまちです。

柳川兵団は、杭州のまちをやき、人を殺し、あらゆるものをうばい、こわし、その足で上海へむかいました。

上海の中国軍は、あらての日本軍に背後をつかれたからたまりません。

十一月十一日、ついに全市を占領されてしまいました。 |

|

しかし日本軍は、三ヵ月以上の月日をついやし、五万人の死傷者をだしてしまったのです。

これは、予想以上の損害でした。

日本軍は上海占領の勢いをかりて、国民政府の最後のとりで南京攻略にむかいました。

③ 提灯行列と中国人虐殺

十二月十四日の夜、東京、靖国神社前の九段の通りは、提灯行列の人波でいっぱいでした。

「皇軍大勝、バンザーイー」

「南京陥落、バンザーイー」

そのたびに行列の人々は、竹ざおの先につるした赤い提灯を高くかかげます。

人々の叫び声は、十二月のつめたくすんだ夜空にはねかえりました。

行列は、九段坂をおり、神田神保町の交差点を右にまがって、宮城(皇居)まえへとむかいました。

「南京さえ占領すれば、シナは降参する」という、政府や軍部のいうことを信じていた国民は、日本軍が南京の攻撃をはじめてからというものは、毎日のように「南京陥落」のニュースを、今か今かとまちこがれていました。

「南京が陥落すれば、戦争はおわる」「戦地へいった息子が帰ってくる」「兄さんが帰ってくる」「夫が帰ってくる」「お父さんが帰ってくる」と、国民は考えていたのです。

十二月十日、総攻撃開始のニュースがはいりました。

そして十三日、ついに南京を攻め落としたという知らせがはいったのですから、国民がとびあがって喜んだのも、むりはありません。

政府のよびかけて、さっそく「南京陥落奉祝」の提灯行列をすることになったのです。

「南京陥落バンザーイ」のどよめきと、提灯の火の赤い行列は、日本じゅうの町や村を埋め、十四日の夜遅くまで、たえませんでした。

そのとき南京の町には、中国人の苦しいうめきごえと、日本軍にたいする怒りと呪いが、みちあふれていました。

中国の国民政府は、南京があぶないとみるや、日本軍がせめてくるまえに政府を武漢にうつしていました。

日本軍が考えていたほど、南京占領は、簡単ではありませんでした。

南京のまもりは、以外にかたかったのです。日本軍は西の長江がわをのでいて、北・東・南から南京城をとりかこんでせめたて、じわりじわりと、その包囲の輪をちぢめていきました。

南京陥落も、あとわずかの時間だ、となったとき、中国の政府軍は、ほとんど南京城から逃げ出していました。

南京のまもりが手薄になったことを知った日本軍は、「あと、ひといき」とばかり、十二月十日、最後の総攻撃を開始しました。

けれども、南京城内からは、それまでよりいっそう激しい抵抗がはねかえってきました。

すさましい戦いが三日間つづきました。

政府軍がほとんどいなくなったあと、中国紅軍を中心に、労働者やず生や巾民の、戦闘のできるものはすべて銃をとって、城壁を死守していたのです。

女性や少年たちも、弾丸や食料をはこび、負傷者のてあてをするなどが以外しくたちはたらいていました。

中国の民衆は、祖国の土地をおかし、郷土をうばい、物をとり、人をきずつけ殺し、町をやき、女性をはずかしめる日本軍を「日本鬼子」(リーベングイズ)とよんで、心の底から怖れ、憎んでいました。

その憎しみが、世界最強の軍隊の一つといわれた日本軍の進撃をはばむほどの、すごい抵抗ぶりをしめしたのでしょう。 |

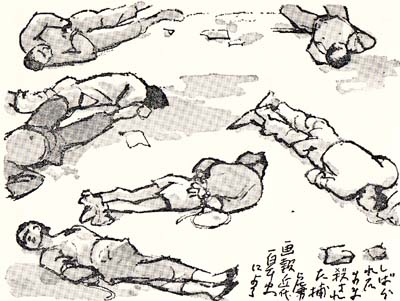

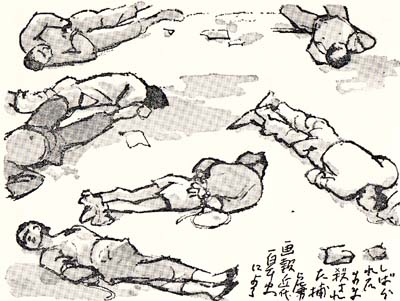

しばられたまま殺された捕虜。画報近代百年史による。

|

「ダダーン、ダダーン」

十三日の明方、静かな空気をやぶって、町の東の中山門の方角に、大地をゆるがす砲声がとどろきはじめました。

それが合図でもあるかのように、北からも南からも、砲声がひびきはじめ、砲弾の炸裂する音、煉瓦のくずれる音、女や子供の泣き叫ぶ声が、いりみだれました。

それにつづいて、まめをいるような機関銃の音です。日本軍の総攻撃がはじまったのです。

馬を走らせた中国紅軍の兵上が、まちかどにとまっては、命令をつたえてまわりました。

「鬼子は、総攻撃を開始した。老人と女と子供は、西方の五台山のふもとに退避しなさい。

我々は、南京城を死守するため、最後の一兵まで戦う。」

南京城内には、老人や女性や子供が、にげおくれたり、軍隊の手つだいをしたりして、まだたくさんのこっていました。

五台山付近の城壁をぬければ、すぐ長江の岸です。

ここは、日本軍の包囲もてうすです。

日本軍が都市を占領したあと、中国人に、どんなひどいしうちをするかしれません。

できることなら、この人たちを、日本軍の手からにがしてやりたいと、中国紅軍の兵上たちは考えていたのです。

しかし大声で叫ぶ馬上の兵上の声も砲声にかきけされ、それよりすさまじい炸裂音とともに、大きな火柱がたちました。

日本海軍の渡洋爆撃隊が、爆弾をおとしはじめたのです。

すさまじい火柱とともに、煉瓦や土塀が、そして人間までが高くとばされていくのでした。

老人も子供もにげるひまはありません。町の広場にかたまるのが、せいぜいでした。

中国がわの必死の抵抗も、日本軍の空と陸からの重火器の攻撃にはかないませんでした。

城壁の一角が、日本軍の決死隊に占領されてしまいました。

城壁にひるがえる「日の丸」の旗を見たとき、中国人たちは、「ついに、最後のときがきた」と思いました。

日本軍が、どっと南京城内になだれこむと、そこには、爆撃や銃撃でころされた人々が、かさなりあうようにたおれており、きずついた人、親をなくした赤んぼうなどが、苦しみと悲しみのうめきごえをあげていました。

日本軍は、中国紅軍の兵士をはじめ、銃をとってたたかったと思われるものは、みんな捕虜としてとらえ、片っぱしから、銃殺にしました。

銃剣でさし殺したり、日本刀できり殺したりしました。

死骸をかたづげるのはめんどうなので、大きな穴をいくつもほり、そのなかに死骸をけおとしました。

捕虜だけではありません。

日本軍のいうことを「ハイ、ハイ」ときかないものは、男だろうが女だろうが、老人だろうが子供だろうが、これもかたっぱしから殺しました。

女や子供が日本軍を怖れてにげこんだ家に火をつけ、何百人も一緒に焼き殺しました。

数百人をならべて、機関銃でなぎ殺しました。なん人も船と一緒に川に沈めました。

生きたまま大きな穴のなかにいれて、ガソリンで焼き殺しました。

こうして殺された中国人は、南京だけで四万二千、南京へ進撃の途中では三十万以上もいたといわれます。

これが日本の歴史のうえに、いくらぬぐってもぬぐいきれない、大きな汚点をのこした「南京の大虐殺」です。

アジアに強大な力をしめした日本軍も、のちの第二次世界大戦ちゅうのナチス・ドイツの軍隊とならんで、世界じゅうの人々から、むごいことをする「野蛮な軍隊」として、怖れられ嫌われるようになりました。

蘆溝橋の銃声から四ヵ月と二十日めの十二月二十七日、南京攻撃にくわわった日本軍の全部隊が、南京に入城しました。

歴史と伝統をほこる中国の都市南京は、そのときから、完全に日本軍の支配下におかれるようになりました。

「南京さえ占領すれば、中国は降参する」と日本の政府や軍部は考えていましたが、降参するどころか、「南京の大言殺」は中国人をいっそうおこらせ、日本軍にたいする抗戦の気勢をますます強くさせるばかりでした。

2 すべてを戦争に top

① こくなる戦時色

勝ってくるぞといさましく

ちかって国を出たからにゃ

てがらたてずに死なりょうか

進軍ラッパきくたびに

まぶたにうかぶ旗のなみ

……………………

* この歌は年寄りは誰でも知っている。 |

今日も出征兵士をおくる『露営の歌』が、にぎやかにきこえています。

一九三八年(昭和十三年)三月、日中戦争がはじまって二年めです。

去年の暮、南京がおちたので中国は降参するだろうと、喜んで提灯行列までやりましたが、どうもその気配がありません。

それどころか、戦争はだんだん大きくなっていく一方のようです。

町からも村からも、毎日のように、召集をうけた兵隊が、出征していきました。

戦線はひろがっていきますが、知らせは、すべて日本軍の勝利です。

中国の、ききなれた都市、ききなれない町や村が、日本軍に占領されていきます。

そのたびに銃後、つまり内地にいる人々は、壁にはった中国地図のその場所その場所に、赤い日の丸を書きこむのでした。 |

|

そのころ、朝鮮・台湾や満州のような植民地にたいして、日本本土を内地とよんでいました。

こうして、国のなかは、しだいに敗戦色がこくなっていきました。

一月には、「これからは、蒋介石の国民政府を相手にしない」と、政府は第一次近衛声明をだしていました。

政府は、「シナ事変」をはやく始末しようとおもっても、中国の抵抗がおもいのほか強く、武力だけでは、簡単にかたをつけられないことが、しだいにはっきりしてきました。

そこで、国民政府とはべつに、日本のいうことをきく政府をつくり、中国の抗日戦線を分裂させようと考えたのです。

一方、国のなかでは、国民に、「戦争をながびかせない」といいながら、近衛内閣のスローガンである「挙国一致」(きょこきいっち)「尽忠報国」(じんちゅうほうこく)「堅忍持久」(けんにんじきゅう)を、国民にしみわたらせようとしました。

挙国一致、それは国をあげてすべてがひとかたまりになることであり、尽忠報国、それは天皇に忠義をつくして国の恩にむくいることであり、どんな苦しいことがあっても戦争のためにたえしのんで頑張るのが、堅忍持久ということでした。

政府はいったい戦争にたいしてどう考えているのだろうか。

国民のなかには、こんな疑問と不安をいだくものもありました。

そんな気持をふきとばすように、

見よ東海の空あけて

旭日(きょくじつ)高くかがやけば

天地の精気(せいき)はつらつと

希望はおどる大八州(おおやしま)

……………………

起(た)て一系の大君を

光と永久(とわ)にいただきて

臣民(しんみん)われらみなともに

御稜威(みいず)にそわん大使命

往(ゆ)け八紘(はっこう)を宇(いえ)となし

四海(しかい)の人をみちびきて

正しき平和うちたてん

理想は花とさきかおる

…………………… |

『愛国行進曲』が、景気よくうたわれました。

『露営の歌』のレコードの売れゆきは半年で六十万枚でしたが、『愛国行進曲』のほうは、一九三七年(昭和十二年)のくれに売りだされ、政府の宣伝もあって、たちまち百万枚も売れました。

この歌のなかにある「八紘(はっこう)を宇(いえ)となし」というのは、もとは『日本書紀』にある言葉で、「八紘一宇」(はっこういちう)という言葉とともに、そのころ、さかんに叫ばれはじめていました。

八紘は世界のこと、宇は家のことで、「世界を一つの家」とし、その家の主人は日本の天皇がなる、というもので、世界侵略の思想が、ちゃんとうたいこまれていました。

② 労働組合は武器をすて、政党は力をうしなう

政府は「国民精神総動員」で、国民の気持を戦争にむけてひとつにしたあと、今度は日本の産業も経済も、国民の生活も、いっさいかっさい、国をあげて戦争に協力させるような法律をつくろうと考えました。

すでに、一九三七年(昭和十二年)十月十八日には、全日本労働総同盟が、大会をひらいて、

「シナ事変ちゅうは、ストライキやサボタージュをしない」ときめ、戦争を支持し戦争に協力することを誓いました。

「国のため」ということで、侵略戦争に一番強く反対しなければならないはずの労働組合が、自分からすすんで、たたかいの武器をすててしまったのです。

十二月にはいると、戦争に反対の態度で、労働者の武器であるストライキ権をさらりつづけてきた日本労働組合全国評議会や日本無産党は、政府から解散させられてしまいました。

そしてついさきごろ、政府は、「これからのちのメーデーは、いっさいやってはならない」

と、命令をだしました。

そんななかで、国民のすべてを戦争にささげさせるための法律が考えられていたのです。

戦争に直接必要なもの、つまり軍需物資はいうまでもなく、すべての資源も、工場も、機械・設備も、労働者も、貿易・交通運輸・通信も、日本の産業・経済のうえのあらゆるものを、政府のおもうままにできるようにしておく必要があったのです。

また徴用といって国民がその時やっている仕事をやめさせ、軍需工場へひっぱっていって働かせることも必要でした。

そのために考えだされたのが「国家総動員法」でした。

これは、戦争をすすめていくためには、国家の産業も経済も、国民の生活も、すべて、どのようにしばってもいいという権利を政府にまかせる、という法律でした。

議会があってもなくてもいいようになる、こんな「法律」にたいして、政党はどう考えたでしょうか。

そのころ、国会に議席をもっているおもな政党は、政友会・民政党の二大政党と、そのほかに社会大衆党がありました。

政友会は、本当の名は立憲政友会といい、明治のころ、伊藤博文らによってつくられた歴史のふるい政党で、三井・安田・渋沢・大倉などの大資本家と、横浜の生糸貿易商や長野県そのほかの製糸業者、それに大地主などがうしろだてでした。

民政党も、正しくいえば立憲民政党ですが、これは、昭和のはじめ、それまであったいくつかの政党が集まってつくられたもので、初代の総裁はライオン首相といかれた浜口雄幸(はまぐちおさち)でした。

都市の資本家をうしろだてとしており、どちらかといえば、政友会よりほんのわずかながら、自由主義的な考えをもっていました。

けれども、どちらの政党にしても、一九三二年(昭和七年)の海軍の若手将校がおこした五・一五事件、一九三六年(昭和十一年)の陸軍の若年将校が軍隊まで出動しておこした二・二六事件というような、軍部のいうことをきかない政治家や資本家を殺してしまうという事件のあとは、軍部のわがままなやりかたにも、賛成するようになっていました。

また、共産党は、一九二八年(昭和三年)の三・一五事件、一九二九年(昭和四年)の四・一六事件のようなきちがいじみた取り締まりや、そのごのきびしい取り締まりで、活動はとまったようなものでした。

指導者のほとんどが監獄(刑務所)にぶちこまれたり、国外へのがれたりしてしまっていたのです。

そうなってからは、社会大衆党は、労働者やまずしい農民など、いわゆる無産階級といわれる人たちの味方になる、法律でみとめられた、たった一つの政党でした。

資本主義に反対するが、共産主義にも反対する、ドイツのヒトラーやイタリアのムッソリーニのようなファシズムにも反対する、というのがこの政党の主張で、党首は安部磯雄(あべいそお)でした。

これらの政党、ことに政友会や民政党は、軍部や右翼から議会政治をまもるどころか、かえって彼らにへつらい、政党の地位と権威をおとすばかりでした。

働く者、貧しい者の味方をするはずの社会大衆党も、中身はその看板とはおよそちがい、ほかの二つの政党とあまりかわりがありませんでした。

ことに日中戦争がはじまってからというものは、ずるずると戦争に協力するようになってしまいました。

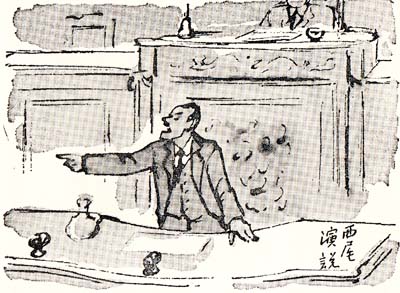

一九三八年(昭和十三年)のはじめにひらかれた国会で、社会大衆党の西尾末広は、

「わが日本の政府はかのヒトラーのように、ムッソリーニのように、またスターリンのように、ファシズムと戦争にむかって、大いに奮闘すべきである。」 と演説をするしまつでした。

西尾は実はファシズムと戦争に賛成し、ヒトラー、ムッソリーユのような独裁の力をもてと、政府をはげましたつもりだったのですが、スターリンの名をだしたばかりに、政友会と民政党は、西尾はソ連のスターリンを支持しているといいがかりをつけて、西尾を国会議員から除名してしまいました。

このような政党からなりたっている国会は、軍部や右翼にあとおしされる政府のいうままで、議会政治とは名ばかりのようになっていました。 |

西尾演説――この人は戦後も長く議員をつとめた。

|

③ 「だまれっ!」 議会

一九三八年(昭和十三年)のこの国会に、政府は、「国家総動員法」の法律案を提出しました。

いまの日本国憲法では、政府はもちろん、国会に一定数以上の議席をもつ政党も、法律案(議案)を提出することができますが、まえの大日本帝国憲法では、法律案を提出できるのは政府だけでした。

国会に提出された法律案は、まず、委員会で審議されます。委員会で可決する(きまる)と、国会議貝全部で審議する本会議にもちだされます。衆議院で可決されたあと、貴族院(いまは参議院)にまわされます。

この「国家総動員法」の法律案も、もちろん、委員会で審議されました。

何事も政府や軍部のいうとおりになって戦争に協力する心がまえをしていた政党でしたが、戦争のためとはいえ、国家総動員法のように国の産業も経済も、国民の生活も、何もかも統制することをいっさい政府にまかせてしまうというのでは、国会は必要ではなくなってしまうではないか、すると法律を曽めるのは国会であるときめている大日本帝国憲法にそむくことになる、と考える人たちが、政党のなかにいました。

三月二日、病気がなおったばかりの近衛首相は、委員会で説明しました。

「この法律の中身をくわしく申上げないために、議員諸君が、いろいろ心配されているようであります。

そのお気持はよくわかりますが中身は軍事秘密に関することが多いため、どうしても公表するわけにはまいりません。

そこのところをおわかりいただきたいと思うのでありますが……。」

議員のなかには、近衛首相の説明で、まあ、戦争だからしかたがない、と思う人もたくさんいました。

けれども、民政党の衆議院議員、斉藤隆夫は、どうしても納得がいきません。

三月三日、かさねて政府に質問することになりました。

斉藤は、やせたからだを、発言者のテーブルにはこびました。

「そもそも、わが憲政(憲法にもとづいて政治をとること)の大もとである大日本帝国憲法におきましては、議会を立法府(法律をつくるところ)としてみとめているのであります。

しかるに、このたびの国家総動員法案におきましては、戦争協力といいながら、いっさいの立法の権限を政府に渡してしまおうというのであります。

それは、憲法があっても憲法がないにひとしく、憲法の精神をないがしろにするものでありまして……。」

片手をうしろにまわし、片手を上衣のポケットにつっこんだ斉藤は、用意したメモにときどき目をおとしながらしゃべりました。

「その点につきまして、政府ならびに軍当局におかれましては、どのように考えておられるか……。」

斉藤の質問の演説はまだつづくかにみえましたが、そのときです。

「だまれっ!」

政府委員席(大臣や政府の役人の席)から、大声で怒鳴ったものがあります。 斉藤の声の何倍も大きな声でした。

斉藤が、あっけにとられたように声をのんだとき、怒鳴った声の主は立ちあがりながら、テーブルをドンとたたいて、さけびました。

| 「いまをどのような時と心得ておられるのか。戦争という非常時を挙国一致でのりきらねばならんときに、憲法にそむくなどと……。」 |

|

|

声の主は、いかめしい陸軍の軍服をきた、大きな体の、陸軍省軍務課の佐藤賢了(さとうけんりょう)中佐でした。

佐藤のよこにいた陸軍省の軍人は、佐藤をなだめて椅子にすわらせましたが、佐藤をぐっとにらみつけた斉藤の顔は怒りで青ざめ、手は興奮のあまりこきざみにふるえていました。

いくら幅をきかせている軍人とはいえ、陸軍省からでている一政府委員が、質問ちゅうの国会議員にむかって「だまれっ!」とどなることは、ゆるされません。

委員会は、ハチのすをつついたように、大さわざとなりました。

「政府委員が国会議員にむかって、だまれとは何事だ。」

「いや、あんな質問をするほうがけしからんのだ。」

わめきあい、ののしりあいがつづきました。前の日の近衛首相の説明で、大したこともなく、国家総動員法の法律案は委員会を通過するかとおもわれましたが、佐藤の「だまれ」事件で、大混乱におちいってしまいました。

佐藤が「だまれっ!」をはじめ斉藤にむかっていった言葉全部をとりけし、委員会場を退場しましたが、それでも問題はおさまらず、ついにその日の委員会はつづけることができなくなってしまいました。

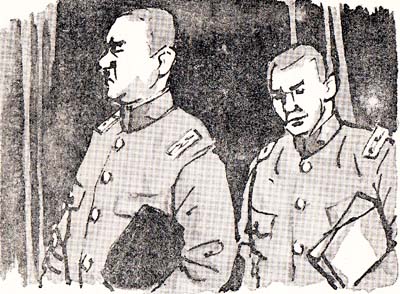

翌三月四日、杉山陸相が委員会に出席しました。

「昨日、私の部下の言葉使いに、よくない点がありましたそうで、これはまことに遺憾なことでありまして……。」

杉山陸相は、わけのわからないようないいわけをしましたが、それでも、委員会の審議を、どうにか、レールの上にのせることに成功しました。

ちょっとした波風はありましたが、国会をないがしろにした、国の産業・経済、国民の生活などのいっさいをしばる国家総動員法の法律案はぶじに委員会をとおり、三月二十四日には国会で可決され、四月一日に法律として公布されました。

政府は「戦争を大きくしない」「はやくしまつをつける」「蒋介石の国民政府を相手にしない」など、いろいろのことをいっておりましたが、この法律がでてからは、次々に国をあげて戦争につきすすむ、数々の方策がうちだされてくるのでした。 |

部下の不手際でしぶい顔の杉山陸相

|

3 麦と兵隊 top

① 「国民政府を相手にせず」

一九三八年(昭和十三年)の正月がやってきました。

中国と戦争をはじめてから、最初の正月です。

戦地の兵隊さんのことを考えると、正月でも、あまりばかさわぎもできません。

しかし政府や軍部が、「南京さえおちれば……」といっていたその南京が、去年の暮れ(十二月十三日)におちたのです。

戦争のおわりもまぢかいと考えて、国民はすこし明るい気持で、正月をむかえました。

正月もやがてすぎ、新しい年の仕事の歯車が動きはじめた頃の一月十五日、突然、近衛首相の声明が発表されました。

| 「これからのち、わが帝国(日本のこと)は、蒋介石の国民政府を相手としない。 帝国と本当に手をにぎっていく新しいシナ政権ができて、それが発展していくように期待する。」 |

日本の政府は、南京を占領したあと、国民政府に反省する機会をあたえるため、いままで、そっとしておいてやった。

しかし、国民政府は、日本のその気持もわからず、東洋の平和を考えないで日本にてむかっている。

だから、そんなわからずやの国民政府はもう相手にしないのだ、というのです。

「戦争をしているその相手を、相手にしないというのは、どういうことなのか?」

国民は、この第一次近衛声明の意味が、よくわかりませんでした。しかも、

「東洋の平和にたいするわが帝国の責任はいっそうおもくなった。

わが帝国の国民は、この任務をはたすために、いっそう力をいれて頑張ることを、政府は心からのぞんでいる。」

と、近衛声明はむすんでいるのです。

「南京が陥落しても、中国が降参しないから、戦争がまだつづくというのかしら?」 |

|

国民はどうやら、そんなことらしいということだけは、わかりました。

南京をうしなった中国の国民政府は、気持のうえのゆとりをなくしましたが、命とりにはなりませんでした。

南京が占領されるまえに、国民政府の本拠を湖北省の武漢にうつして、抗日をつづけていたのです。

それどころか、ふるい歴史と伝統をもつ南京が占領され、そのうえ、罪もないたくさんの同胞か虐殺されたのを知って、中国人は怒りにもえ、憎しみにたぎり、どこまでも抗戦するぞという気持を却って強くしました。

陸軍参謀本部の石原大佐などは、ソ連との戦争準備に重点をおいていましたから、中国との戦争をできるだけはやくおわらせたいと考えていました。

このままでは、中国はなかなか降参しそうもない、それならば、日本に有利な条件で停戦しようと、和平交渉の機会をさがしていました。

ところが、現地の部隊は、王克敏(おうこくびん)を中心にして、十二月十四日、日本軍のいいなりになる「中華民国臨時政府」を、北京につくってしまいました。

南京虐殺事件とこの臨時政府の成立のため、国民政府はおこってしまい、とても和平交渉にのってくる見込みはなくなってしまいました。

日本の政府は、はじめに「戦争を大きくしない」「三ヵ月でおわらせてみせる」などと、大きなことをいってしまいましたから、政府も軍部も、ひっこみがつきません。

政府は、軍部と相談した結果、中国に、日本のいいなりになる政府をつくり、そこに、第二、第三の「満州国」をつくろう、という夢をえがいたのです。

一九三八年(昭和十三年)の三月には、南京にも、「中華民国維新政府」をつくり、梁鴻志(りょうこうし)を主席にしました。

これらの政府は、日本のいうなりにはなるのですが、政府それ自身にはなんの力もなく、その付近の中国人たちにとっては、「虎の威(日本軍の力)をかりる狐」にすぎませんでした。

民衆の支持は、すこしもえられなかったのです。 |

|

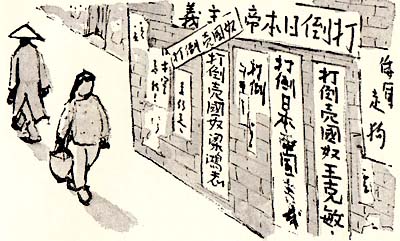

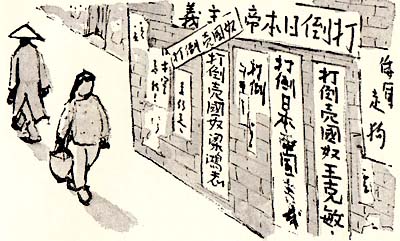

それどころか、北京の町でも、南京の町でも、

「打倒! 日本帝国主義」とならんで、

「打倒! 売国奴王克敏(おうこくびん)は国を売る悪いやつ、王克敏をたおせ!」

「打倒! 売国奴梁鴻志(りょうこうし)」

などと、土塀や城壁に書かれるしまつでした。

これが、近衛声明の「新しいシナ政権」でした。

それらの政府は、発展するどころか、その地方をおさめていく力さえ、ありませんでした。

中国との戦争をどうしたらいいか?

その見通しは、政府にも、軍部にもありませんでした。

その見通しもないままに、有利に戦争をつづけていこうということだけで、新しい作戦に、つっこんでしまいました。 それが、徐州作戦です。 |

|

② 「徐州(じょしゅう)、徐州(じょしゅう)と人馬はすすむ」

徐州、徐州と人馬はすすむ

徐州いよいか、すみよいか

しゃれた文句にふりかえりゃ

お国なまりの「おけさぶし」

ひげがほほえむ、麦畑

……………………

ゆけどすすめど麦また麦の

波の高さよ、夜のさむさ

こえをころしてもくもくと

かげをおとしてしゅくしゅくと

兵は徐州へ、前線へ |

|

|

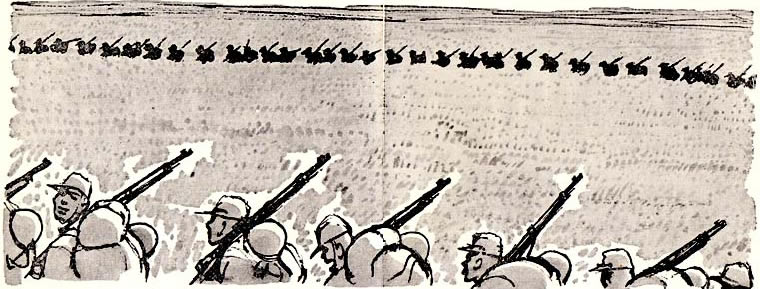

見わたすかぎり、はてしない麦畑がつづいています。

一九三八年(昭和十三年)五月、麦の穂もでそろって、時々ふきよせる風が、穂波をみごとにうねらせています。

麦畑の緑のなかに、菜の花畑の黄が点々としています。

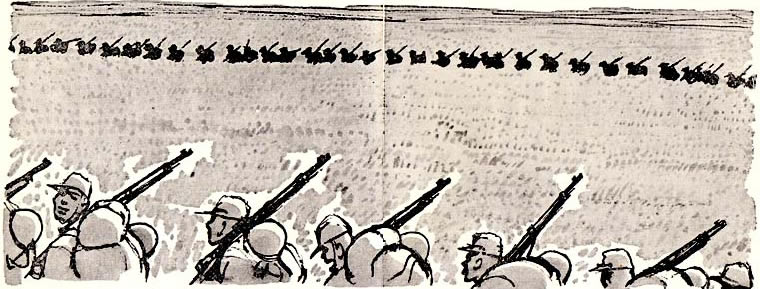

その麦の中を、銃をかつぎ、背嚢(はいのう、リュック)をせおった日本軍の兵隊が、くたびれた足をひきずりひきずり、もくもくと、北から、南から、徐州へ、徐州へと進軍をつづけていました。

時々あらわれる中国の国民党の軍隊や八路軍の遊撃隊と戦いながら、昼となく、夜となく、行軍をつづけています。

天津と浦口(プーコー、揚子江をへだてて南京の西どなりのまち)をむすぶ津浦(ジンプー)線と、それをよこぎって奥地の蘭州から海ぞいの連雲港にぬける隴海(ロンハイ)線、この二つの鉄道がまじわるところが徐州です。

それは、中国の穀倉地帯の一つ、華北大平原のちょうど真中にあります。

日本軍は華北をおさえ、南の南京・上海・杭州を占領しましたが、南と北は、「隴海(ロンハイ)ライン」とか「蒋介石ライン」とかよばれる徐州付近一帯の中国軍の防御線でたちきられていました。

そのうえ、徐州には、五十万から六十万の中国軍の大部隊が集結していたのです。

これにたいして、北から北シナ派遣軍、南から中シナ派遣軍を進め、徐州をはさみうちにし、一挙に中国の大軍をおしつぶしてしまおうというのが、日本軍の徐州作戦でした。

徐州攻撃をはじめるすこしまえ、徐州のちかくにいた瀬谷(せたに)少将がひきいる日本軍は、徐州の北東三十キロにある台児荘で、強力な中国軍と衝突しました。

三月二十七日、日本軍は台児荘の北門に突入しましたが、中国軍は頑強に抵抗して、なかなか攻め落とすことができませんでした。

そして、四月六日、中国軍の激しい逆襲にあって、瀬谷部隊はついに、台児荘をすてて、北へにげました。

「台児荘の中国軍大勝利! 日本軍敗退!」

というビラが、中国のあちこちの町や村にまかれました。

平型関(へいけいかん)の勝利につぐ、中国軍の勝利でした。

けれども、日本軍は態勢をととのえ、五月二十日をめどに、北の部隊は四月二十九日の天長節(いまの天皇誕生日)、南の部隊は五月五目の「しょうぶの節句」に、それぞれ徐州にむかって進軍をはじめました。

五月十三日、日本軍は東西南北から徐州とその付近の町や村を大きく囲み、その輪をしだいにちぢめていきました。

十七日には、覇王山の要塞を占領、ここから徐州めがけて激しい砲撃をはじめたのです。

そして、十九日には徐州城内に突入、二十日には徐州を占領しました。

占領の日の『朝日新聞』は、鈴木特派員の記事をのせました。

「日本軍の一部は、十九日朝八時十五分、徐州城西門に突入、午前ちゅうに、城内をはじめ北と東の停車場、東西飛行場など大切なところを完全に占領し、すぐさま城内の残敵掃討(のこっている敵兵をすっかりうちはらうこと)をおこなった。

四十個師団の敵の大軍は、難攻不落をほこった徐州城をすてて、周囲の山岳地帯の防御線をたのみに激しい抵抗をつづけていたが、わが軍は十九日朝、最後の抵抗線臥牛山(がきゅうさん)をおとしいれ、そのまま背後から城内に進入したのである。」

しかし、武漢にいた蒋介石は徐州をまもりきれないと知って、徐州の中国軍をひきあげさせようと決心したのでした。

十七日には、日本軍の包囲網をくぐって、中国の大軍が、ぞくぞくと南へ、西へと退却しました。

中国軍の五分の一ほどの日本軍では、敵を完全に包囲することができなかったのです。

徐州を占領した日本軍は、にげる中国軍の追撃にうつりました。

けれども、中国軍は、日本軍の追撃をはばむために、水量ゆたかに流れている黄河の堤防を、鄭州の北東あたりでこわしたから、たまりません。

おりからの雨でにごっていた黄河の水は、南へむかってあぶれだし、河南平原を一夜にして水びたしにしてしまいました。

日本軍は、中国軍の追撃をあきらめなければなりませんでした。

③ 持久戦のなかの遊撃戦

天皇を大元帥とする日本の軍隊を、政府や軍部は「皇軍」(こうぐん)と、国民によばせていました。

その「皇軍」は、中国戦線で、「むかうところ敵なく、破竹のいきおいで、各地を占領している」と、新聞・ラジオは報道していました。

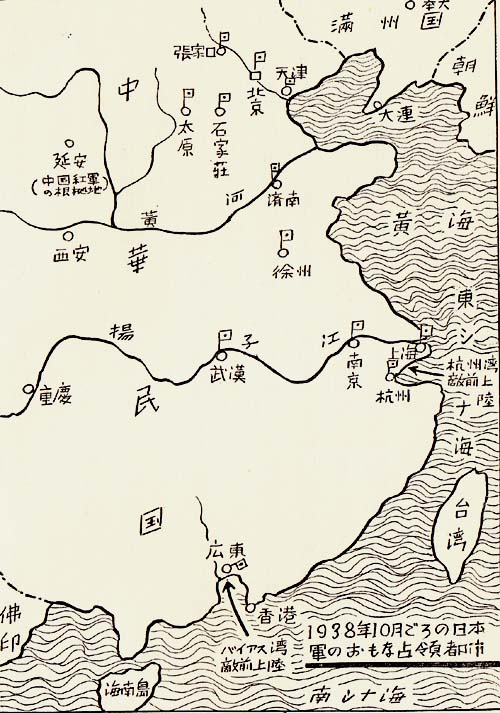

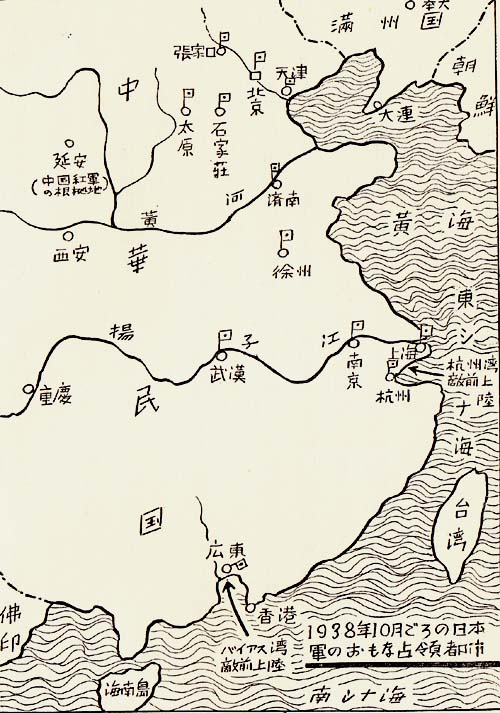

事実、一九三七年(昭和十二年)七月七日、蘆溝橋事件がおきてから、華北の北京・天津・石家荘・張家口・太原・済南(せいなん)など、華中の杭州・上海・南京などの町々を占領し、そしていま、華北と華中を行すぶ要地の徐州を攻め落とし、それぞれの町に「日の丸」の旗をかかげました。

それらの叮まちをむすぶ鉄道も、ほぼ、日本軍の手でおさえました。

けれども、中国は広いのです。

中国軍は、網の目からのがれる魚のように、日本軍の包囲からぬけでては、抗戦をつづけます。

包囲して全滅させるということは、とてもむずかしいことでした。

ことに、前進する日本軍のうしろへまわって遊撃戦をする八路軍(はちろぐん)や新四軍になやまされました。

「皇軍」が「破竹のいきおい」で占領した都市や鉄道は、「点と線」の占領といわれました。

面積の占領、つまり、あいてをおさえつける、本当の占領にはなっていなかったのです。

徐州を占領して、華北と華中をむすんでみたものの、そこにいた中国の大軍のほとんどは、西に南ににげちらばって、また抗戦をつづけているのです。

日本の政府は、しっかりした見通しもないままに、「長期戦」のかまえをとらないではおれなくなってしまいました。

現地の兵力や軍需物資の補給、国内の国民の生活などが、いっそう大変になっていったのです。

そのころ、中国共産党の中央委員会や書記局は、陝西省の省都西安(シーアン、昔の長安)から北へ約二百六十キロメートルもはいった延安(えんあん)という町にありました。

毛沢東・劉少奇(りゅうしょうき)・周恩来(しゅうおんらい)・朱徳(しゅとく)らをはじめ中国共産党の指導者たちは、ここで、全国から報告される情報をもとに、抗日戦の作戦をねっていたのです。

ここには、軍隊も、軍人の学校も、文芸の大学も、新聞社も、銀行も病院もありました。

それらの建物の大部分は黄土を利用した洞窟でしたし、人々も洞窟にすんでいました。

徐州で激しい戦いがおこなわれているころのある日、中国共産党主席毛沢東は、延安で『抗日遊撃戦争』について論文を書きました。

「わが中国は、大きくて弱い国であり、日本は、小さくて強い国です。

日本はいま、中国にせめこんできて、非常に広い地域を占領していますが、日本が占領地を自分のものとしていくためには、兵力がとてもたりません。

だから占領地が多くなればなるほど、隙がでてきます。 |

|

そこで、私たちが主張している遊撃戦が、非常に大きな効果をうむことになるのです。

遊撃戦が成功するのは、共産党が指導する強い軍隊と、それを支持してくれるたくさんの人民大衆がいるからです。

そのためには、敵のうしろに抗日遊撃戦争のための根拠地が必要です。」

また、徐州が占領されたすぐあとの五月二十六日から六月三日まで、延安で抗日戦争研究会がひらかれました。

毛沢東はそこで『持久戦について』という講演をしました。

「全民族が団結して、どこまでも抗戦をつづけ、英雄的な戦争をはじめてから、やがて一年になります。」

毛沢東は、七月七日、つまり「偉大な抗日戦争」の一周年記念がまもなくやってくることを、みんなに確かめながら、話をつづけます。

「抗日戦争は、持久戦になりますが、それを戦いぬけばかならず中国が勝ちます。

だが、そのためには、三つの時期をとおることになるでしょう。

第一は、日本がせめ、中国がまもるという時期です。

いま、まだこの時期はおわっていません。

日本はたぶん、広州・武漢・蘭州(西北地方にある甘粛省の省都)を攻め落とし、この三地点をつなぐでしょうが、そのためには、日本軍は百五十万の兵力が必要になります。

それは、日本軍にとって大変なことです。

第二は、日本が占領した趙域をさらり、中国が反攻準備をする時期で、持久戦のかまえにはいります。

我々にとって、ここで一番効果があるのは遊撃戦(ゲリラ戦)です。

第三は、中国が反撃をし、日本が退却をする時期で、いわば中国にとって、うしなった地域を取戻すための反攻の時期です。

こうしてみてくると、日本はそうとう長い間、中国の広い地域を占領するでしょうが、持久戦のかまえで、どんな苦難の道でも、へこたれずに歩んでいけばがならず日本が負け、中国が勝つでありましょう。」 |

毛沢東は、日本との戦争について、いろいろの方面から研究して提案したのです。

『持久戦について』の講演は、そのごまもなく論文として発表され、『抗日遊撃戦争』の論文とともに、国民党政府の取り締まりの目をくぐって全国各地で読まれ、八路軍・新四軍の軍人はもちろん、労働者・農民・市民・学生を、たいそう勇気づけました。

銃をとって遊撃隊にくわわるものも、ぞくぞくとあらわれました。

④ 武漢と広東を攻め落とす

「中シナ派遣軍は海軍と協同して、南口付近の要地を攻略し、できるだけおおくの敵を撃破せよ。」

大本営では、現地の部隊に、武漢(武昌・漢口)攻略の命令をくだしました。

中シナ派遣軍の司令官は畑俊六(はたしゅんろく)大将です。

このときすでに、現地の部隊は、武漢めがけて進撃をはじめていました。

南京がおちてからの中国国民政府の根拠地は武漢です。これこそ、中国の最後のとりでだと、日本軍は考えたのです。

徐州からにげた中国軍の一部が武漢の防御にくわわって、約六十個師団が集結していました。

これをせめる日本軍の主力は、中シナ派遣軍の第二軍と第十一軍の約七個師団。

武昌(ぶしょう)と漢口のあいだには、海をへだてること千百キロメートルの上流とはいえ、大河揚子江がゆうゆうと流れていました。

武漢の東には廬山(とうざん)山塊、北東には大別山系、また、大小さまざまの湖水が点々としており、武漢はまもりのかたい都市でした。

第二軍は、大別山系の北のふもとをまわりながら、一部は、途中でこれをよこぎって武漢にぬかいました。第十一軍は、揚子江をさかのぼる海軍の砲艦隊と力をあわせて、揚子江の両岸を、武漢へと西にむかいました。

中国軍、とくに八路軍や新四軍の遊撃隊は、山岳戦がとくいです。

大別山系を途中でよこぎって南進した日本軍は、けわしい山を利用して、激しく抵抗する中国軍になやまされどおしでした。

すすむことも、しりぞくこともできません。

補給も、おもうようにいきません。

おまけに、暑さと疲労がくわわって、病気でばたばたたおれるものもでるしまつでした。

揚子江の南岸を西へすすんだ日本軍は、武漢の東方約二百キロメートルのところの廬山(ルーシャン)にたてこもる中国軍になやまされました。

廬山山系には、数百メートルの岩山が、けわしくならびたち、中国軍はその峰々に、臨時の保塁をつくって、日本軍にたちむかいました。

日本軍が廬山南麓の町を占領できたのは、二ヵ月ものちのことでした。

揚子江の北岸をすすんだ部隊は、十月二十四日、武漢の北三十キロメートルの黄坡(ファンポー)を占領、二十五日には、ようやく武漢(ぶかん、漢口)につきましたが、そのときは、中国軍は漢口(かんこう)全市に火をはなって、退却をはじめていました。

まだもえつづけている十月二十七日、日本軍は、武漢を占領しました。

日本軍はこうして、中国軍の激しい抵抗をおしのけて武漢を占領しましたが、中国軍を撃滅することはできませんでした。 それどころか、四ヵ月の歳月と二十万人の死傷者という大きな損害をだしてしまったのです。

このときもまた、武漢があぶないとみた蒋介石は、十月十七日、漢口をのがれて重慶(じゅけい)にむかいました。

これからのちの国民政府は重慶に本拠をおいて、抗戦をつづけるのでした。

華北と華中の大切な都市が日本軍に占領され、しだいに大陸の與地へしりぞいていった中国政府にとって、外国と連絡をとるために、華南は、いっそう大切になりました。

蒋介石をたすける外国の物資(援蒋物資)の大部分が、香港~広東(カントン、いまの広州)のルートと、ラングーンからビルマにはいって昆明(こんめい)にぬけるビルマ・ルートではこばれていました。

これを援蒋ルートとよびました。

日本軍は、武漢攻略作戦とならんで香港・広東の援蒋ルートをたちきり、南方進出の基地をつくるため、広東攻略作戦をはじめました。

ビルマはそのころイギリスの植民地のようになっていたので、日本軍は、ビルマ・ルートに手をだすことはできませんでした。

九月のすえ、三個師団の兵力が、こっそり、大連・青島・上海で船にのりこみ、三百三十隻の上陸用舟艇を用意して、十月十二日、広東の東のバイヤス湾(大亜湾)に、奇襲上陸をしました。

日本軍は、あちこちにいる中国軍と銃火をまじえながら進撃し、十月二十一日には、はやくも広東に突入、この都市を占領してしまいました。

敵の本拠、武漢をおとし、南の入口の広東を占領すれば、、さすがの国民政府も、和平の交渉におうじるかもしれない、と日本の政府は考えていました。

けれども、国民のほうは、いくら都市を占領したところで、簡単に戦争がおわりはしない、ということを知っていました。

広東がおちても武漢かおちても、国民はもう、南京陥落のときのようには喜びませんでした。

top

**************************************** |