|

****************************************

Index 真珠湾への道(その一 その二 その三 その四 その五)

|

真珠湾への道(その二)

4 第二次世界大戦への道、ミュンヘン会談

① ムッソリーニの野望、エチオピアを

② ヒトラーの野望、ズデーテンを

③ ミュンヘン会談 |

5 汪兆銘の南京政府

① 「和平交渉」の腹の底

② 重慶からハノイへ

③ 南京に「正統」国民政府誕生

6 ノモンハン事件

① ホロンパイルのあらし

② 甲(かぶと)戦車、あらわれる!

③ 地獄の戦い

④ 停戦協定 |

4 第二次世界大戦への道――ミュンヘン会談 top

① ムッソリーニの野望――エチオピアを――

白くかわいた砂丘がどこまでもつづき、ときどきふく風が、砂をまきあげています。

ここは、アフリカの砂漠地帯です。

一九三五年(昭和十年)十月はじめのことでした。

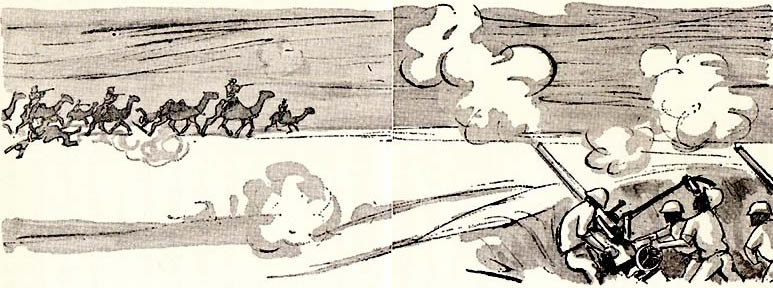

ラクダにのった一隊が、砂丘のみねをこえ、谷をわたって、南へ南へといそいでいました。

彼らは、みじかい騎兵銃をせなかにしよっています。

エチオピア南軍総司令官ラス・ナイブスが指揮をとる、ラクダ部隊でした。

ローマ・東京の二回のオリシピックで、マラソン連続優勝という偉業をなしとげたアベベは、エチオピアの人です。

この国は、ヨーロッパの国々の植民地のおおかったアフリカではめずらしい、ふるくからの黒人の独立王国でした。

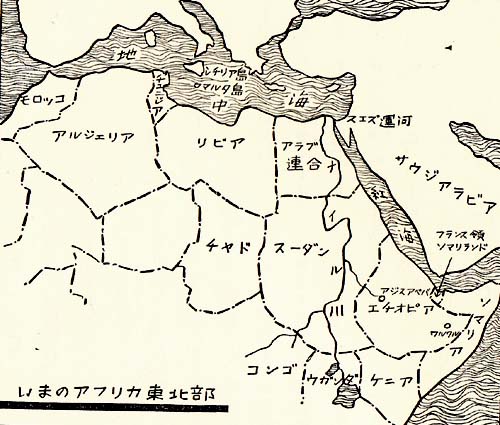

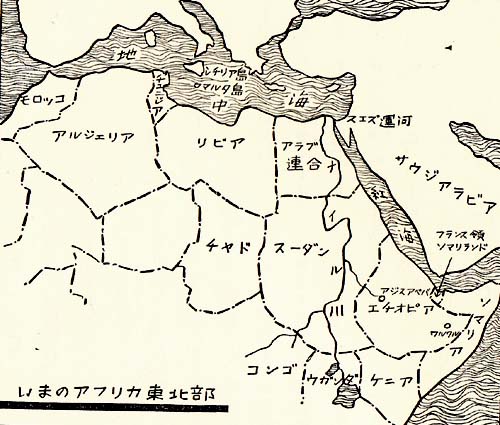

一九三五年(昭和十年)頃、エチオピアのまわりはイギリス・フランス・イタリアなどの槓民地にとりかこまれていました。

ことにソマリランド(いまのソマリア共和国)の大部分と、エリトリア(いまはエチオピアの一部)は、イタリアの植民地でした。 |

|

ムッソリーニのファシスト・イタリアはエチオピアを侵略して、自分の領土にしようとたくらんでいたのです。

南へむかうラクダ部隊は、ソマリランドとの国境からせめこんでくるイタリア軍をむかえうつための進軍でした。

一九二九年(昭和四年)、アメリカにおこった不景気のあらしは、またたくまに、世界じゅうをふきまくりました。

どこの国も、不景気におそわれて、大変でした。

社会主義の国をうちたて、五ヵ年計画をすすめていたソ連だけが、その影響をあまりうけませんでした。

ルーズベルト大統領のアメリカはニューディールの政策で産業をおこし、この危機をのりきろうとしました。

日本・ドイツ・イタリアなどは軍国主義の考えをさかんにし、軍備をととのえ小さな国、弱い国を侵略して、不景気をのりきろうとしました。

まず日本は、軍部と資本家が手をにぎり、一九三一年(昭和六年)満州事変をおこして中国東北を侵略、そこに日本の植民地のような満州国をつくりました。

このいきおいにのって、さらに華北もおかそうとねらっていました。

中国のうったえで、事件を調査した国際連盟が、一九三三年(昭和八年)、

「日本のやったことは侵略だから、満州から手をひくように」

と注意すると、そんなうるさいところはごめんだとばかり、日本は国際連盟をぬけてしまいました。

同じころ、ヒトラーのドイツも、国際連盟をぬけ、第一次世界大戦のあとしまつのためにきめたベルサイユ条約をかってにやぶって再軍備を宣言し、まわりの国々をねらいはじめました。

第一次世界大戦をひきおこし、そのうえ負けたドイツは、再軍備をしてはならないと、べルサイユ条約で、世界の国々と約束をしていたのです。

ムッソリーニのイタリアは、アフリカにもっていたソマリランドとエリトリアの植民地をエチオピアにまでひろげようと、チャンスをうかがっていました。

一九三四年(昭和九年)十二月五日のことです。

イギリスとエチオピアの国境をきめる委員の一行が、エチオピアの東部の町、ワルワルにまちかまえていたイタリアの軍隊と衝突するという事件がおきました。

ワルワルはエチオピアの町です。

けれども、イタリアはかつてはワルワルはイタリアの領土だといいはっていました。

なにか事件をおこしてエチオピアに攻め込むいいがかりをさがしていたのです。

ワルワルでたくさんの死傷者をたしたエチオピアは、さっそく年のあけた一九三五年(昭和十年)一月三日、イタリアのひどいやりかたを国際連盟にうったえました。

この事件にまきこまれたイギリスは、地中海につきでたイタリア半島の鼻先にあるイギリス領マルタ島に、有力な艦隊をだして、イタリアの攻撃にそなえました。

エチオピアからのうったえをとりあげた国際連盟がぐずぐずしているうちに時がたち、ようやく五月二十五日に、国際連盟は理事会をひらきました。

けれども、これといって、解決の方法はなにもだすことができませんでした。

これは、イタリアのおもうつぼでした。

こうして時間をかせいで、そのあいだに、着々とエチオピア侵略の準備をととのえていたのです。

社会主義のソ連は、ヒトラーのドイツやムッソリーニのイタリアのやりかたを、どこの国よりもにくんでいました。

侵略戦争は、戦争をしかげられる国の人民が悲惨ためにあうだけでなく、しかけるほうの国の人民もまた苦しみます。

ソ連は国際連盟にくわわっている国が力をあわせて、イタリアに経済封鎖(経済のうえのつきあいをやめること)でこらしめるべきだと主張しました。

ヨーロッパのおおくの中小諸国もソ連の主張に賛成で、エチオピアを支持しました。

スウェーデンの外相は、

「平和を愛する人民は、いまや、どっちつかずのあいまいな態度でなく、お互いに力をあわせて、戦争をやめさせようと主張しているのです。」

といいました。

東ヨーロッパの国々、チェコスロバキア・ルーマニア・ユーゴスラビアなども、イタリアに反対すると、自分の国が不利になるかもしれないにもかかわらず、イタリアのやりかたを非難しました。

イタリアへの第一の石油輸出国であるルーマニアは、ソ連とともに、イタリアに石油を輸出することをやめる用意があると、発表しました。

チェコスロバキアのペネシュ外相も、

「平和という大切な目的のために、みんなが力をあわせて、イタリアをこらしめなければいけない。」

と主張しました。

けれども、なによりも、国際連盟の中心国であり、ヨーロッパの大国であるイギリスとフランスは、この侵略者イタリアをこらしめようという意見には、にえきらない態度をとりつづけているのでした。

イギリスは貿易のうえで、イタリアとふかくむすびついていました。

侵略者ファシストのやることでも、すこしぐらいはおおめにみてやろう、というのがイギリスの考えでした。

フランスも、イギリスの考えに賛成でした。

イギリス・フランスの態度がにえきらず、国際連盟が弱腰であることを見ぬいたイタリアは、エチオピア侵略の自信をつよめました。

|

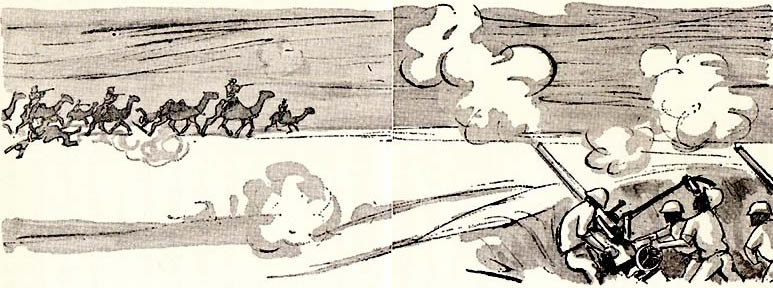

駱駝のエチオピア部隊、大砲のイタリア部隊

|

こうして一九三五年(昭和十年)十月三日、イタリア軍総司令官デ・ボーノ大将は、エチオピアヘの進撃命令をくだし、北から、西から、南から、せめこみました。

旧式の小銃、わずかの機関銃、それに竹やりというそまつな武器しかもたない黒人軍でしたが、祖国をファシストの軍隊からまもるためにいさましく戦いました。

二十万の兵力をもつラクダ部隊は、ソマリランド南部のイタリア軍をさんざんなやませました。

イタリアがおおがかりにエチオピアヘせめこんだのを見て、国際連盟はあわてて、イタリアを経済封鎖でこらしめることにきめましたが、それに賛成した国々の足なみはかならずしもそろいませんでした。

イタリアでは、さっそく、ファシスト党の大会をひらいて、国際連盟をぬけることにきめてしまいました(実際にぬけたのは、二年のちの一九三七年です)。

イタリアはヽ一九三六年(昭和十一年)四月一日、エチオピアにむかって、再びおおがかりな攻撃をはじめました。

どんなにいさましくても、そまつな武器しか持ないエチオピア軍は、近代装備をほこるイタリア軍、しかも、国際法で禁じられている毒ガスまでつかい、兵隊も兵隊でないものも、みさかいなく殺すという残酷なイタリア軍に、かなうはずがありません。

五月五日、エチオピアは、首都アジスアベバを占領されてしまいました。

九日、ムッツリーニは、エチオピアをイタリアに合わせることをほこらかに宣言しました。

二千年もつづいてきた王朝の、エチオピア皇帝ハイレ・セラシエは、一家をひきつれてロンドンに亡命しました。

エチオピア人は、そのごもゲリラ戦をつづけましたが、エチオピアの独立はうしなわれてしまいました。

七月二十五日、ナチス・ドイツは、ファシスト・イタリアのエチオピア併合をみとめ、この二つの国は、かたく手をにぎりあって互いに自信をつよくしました。

けれども、それは世界の「平和の敵、侵略者」としての問盟だったのです。

いっぽう、民主主義国といわれる大国のイギリスやフランスは、ファシストたちの侵略にたいして積極的に反対しないことがはっきりし、ソ連やヨーロッパの中小諸国の信頼をうしなってしまいました。 |

|

② ヒトラーの野望 ――ズデーテンを――

ヒトラーのナチス日ドイツは、イタリアにおくれてはならないと、まず、一九三六年(昭和十一年)、これまたベルサイユ条約をやぶって、ラインラントに軍隊をすすめてしまいました。

ラインラントは、ライン川両岸の地域の軍事的に大切なところで、どの国もここには軍隊をいれたり、軍事施設をつくったりしないと、ベルサイユ条約できめられていたのです。

このような地域を非武装地帯とよんでいます。

また、この年に、ドイツはイタリアとのファシズムのつながりをつよくし、翌一九三七年(昭和十二年)、日独伊防共協定をむすび、共産主義から国をまもるという理由で、ヨーロッパとアジアのファシズムがかたく手をにぎりあいました。

互いに侵略のてだすけをしようというのです。

こうして、気をよくしたドイツは、一九三八年(昭和十三年)の三月、まずオーストリアを自分の国の領土にしてしまいました。

このころ、ズデーテン問題が、おおきくうかびあがってきたのです。

ズデーテンとは、チェコスロバキアの西のはずれ、ドイツとの国境あたり一帯のよび名です。

この地方には、八十万のチェック人にたいしてドイツ人が三百三十万も、すんでいました。

これらのドイツ人は、とくにズデーテン・ドイツ人とよけれ、その人たちのおおくは、昔ドイツからやってきてうつりすんだ人たちでした。

第一次世界大戦までは、ズデーテン・ドイツ人が、この地方で幅をきかせていましたが、大戦後、チェコスロバキアが共和国として独立すると、勢力はチェック人にうつりました。

チェコスロバキアは民主的な共和国でしたから、ズデーテン・ドイツ人に文化的な自治権をみとめ、彼らを圧迫するようなことはありませんでした。

資本主義が発展し、工業がさかんになってくると、工場ではたらく人がおおくなりました。

このような労働者だものあいだでは、チェック人やスロバック人とドイツ人とのあいだの民族的な対立がしだいに良くなり、やがてこれらの民族は、うまくとけあうようになりました。

ところが、一九三三年(昭和八年)にヒトラーのナチスがドイツの政治をするようになると、コンラート・ヘンラインはヒトラーにそそのかされて、ズデーテン・ドイツ人党をつくり、自分が党首になりました。

一九三五年(昭和十年)の選挙では、この政党がチエコスロバキアの国会で一番議席のおおい政党にまでなっていました。

第一次世界大戦のあと、それまでヨーロッパでは大きな国に支配されていた少数民族や力の弱い民族が、「民族自決(自分たちの民族のことは自分たちできめる)」というスローガンのもとに、それぞれの民有かいくつか集まって独立国をつくるようになりました。

チェコスロバキアも、チェック人・スロバック人、それにズデーテン・ドイツ人そのほかなどで一つの国をつくっていたのです。

ヒトラーは、ズデーテン・ドイツ人を独立させ、それをドイツにあわせてしまおうと考えていました。

そのことで、ヒトラーはヘンラインをそそのかしていたのです。

そのうえ、チェック人とスロバック人もそれぞれ独立したほうがいいとそそのかしていました。

それでは、チェコスロバキアは小さないくつもの国に分かれ、力の弱いものになってしまいます。

また、ズデーテンのドイツ人が、チェコスロバキアからはなれるとすれば、人口の割合からいって、ズデーテンはドイツの領土となってしまうのと同じです。

ヒトラーは、そこがつけめでした。

チェコスロバキアのなかでは、ズデーテンは、農業・工業・鉱業の一番さかんな、大切な地域でした。

ヒトラーをうしろだてとしたヘンラインの、ズデーテン・ドイツ人を独立させろという要求をのむわけにはいきません。

チェコスロバキア政府はことわりました。

そんなことでひきさがるヒトラーではありません。

大切なズデーテン地方を、うでずくでも手に入れようとねらっていました。

③ ミュンヘン会談

|

左からムッソリーニ(伊)、ヒトラー(独)、ダラジェ(仏)、チェンバレン(英)

|

一九三八年(昭和十三年)九月二十九日早朝のこと、イギリス首相チェンバレンは、よろこびと不安のいりまじった表情で、機上の人となりました。

その片手には、おとくいのこうもりがさがにぎられていました。

飛行機がドイツのミュンヘン飛行場に着陸すると、そこには、ヒトラー総統、リッペンドロープ外相など、ナチス・ドイツの指導者がずらりとでむかえているのでした。

同じ日、フランス首相ダラジェも、やはりミュンヘン飛行場におり立ちました。

イタリアのムッソリーニ首相は、外相チアノをつれて、汽車でミュンヘンにやってきました。

洋服の下に黒シャツをきたムッソリーニを、腕にナチスのしるしのハーケンクロイツの腕章をまき胸に鉄十字章をつけたヒトラーが、イギリス・フランスの首相をでむかえたときには見せなかった笑いを顔いっぱいにうかべてでむかえました。

「侵略者」の両雄は、ミュンヘン駅頭でかたい握手をかわすのでした。

イギリス・フランス・イタリアの三人の首相は、それぞれ、ヒトラーの別荘「総統の家」へとむかいました。

ヒトラーやリッベンドロープをまじえ、昼食をともにしてから、休憩もそこそこに、十二時四十五分、ヒトラーを中心に、四ヵ国首相会議がひらかれました。

ズデーテン問題は、オーストリア侵略につづくナチス・ドイツの侵略計画の一つでした。

ソ連は、そのころ、ファシズム諸国に対抗して集団で安全をまもらなければならないとして列国会議をひらき、ナチス・ドイツのチェコスロバキアヘの侵略をやめさせるように主張していました。

けれども、イギリスは侵略者にたいして寛大な態度をとり、フランスもこれに同調していました。

チェコスロバキア政府は、チェコスロバキアにおけるドイツ人の自治権をみとめることにしました。

けれども、それでは、ヒトラーは不満でした。

ドイツ人の独立をみとめさせなげれば、がまんできませんでした。

ヒトラー・ヘンラインとチェコスロバキア政府との交渉はこわれてしまいました。

ヒトラーは大そう強腰で、どこまでも自分の要求をとおしてみせるぞ、というかまえでした。

チェコスロバキアも、自分たちの独立をまもるために、簡単にひきさがるわけにはいきませんでした。

それに、チェコスロバキアとフランス・ソ連三国は、こまったときにはお互いに助けあうという条約を結んでいたのです。

へたをすると大きな戦争になりかねません。

ミュンヘン会談のすこしまえの九月十五日、イギリス首相はドイツにとび、ベルヒテス・ガーデンの山荘でヒトラーにあい、かれのチェコスロバキア侵略をおもいとどまらせようとしましたが、だめでした。

チェンバレンは、九月二十二日、ライン川べりの保養地ゴーテスペルクで、再びヒトラーにあいましたが、ヒトラーのチェコスロバキア侵略の野望ははげしく、どうすることもできませんでした。

このときヒトラーはチェンバレンに、きっぱりといいました。

「ヨーロッパで、わたしがほしいと考えている領土は、ズデーテンが最後のものです。」

そして、どこからどこまで自分のものにしたいのかを書きこんだ地図を、ヒトラーはチェンバレンに渡しました。

――ヒトラーのチェコスロバキア侵略の野望をおさえることができないとすれば……。――

チェンバレンは、考えました。

――戦争をせずに、平和のうちにことをおさめるために、フランスを仲間にひきこんで、フランス・ソ連・チェコスロバキア三国間の条約をやめさせ、チェコスロバキア政府をおどしてでも、ズデーテン地方をヒトラーにわたすようにさせることだ。――

チェンバレンはその足でフランスのパリヘとび、ダラジェ首相をときふせました。

さらに、チェンバレンは、ムッソリーニに、ズデーテン問題を解決するため、イギリス・フランス・ドイツ・イタリア四国首相のあいだで会談をひらくようとりはからってほしいとたのんだのでした。

こうして、ミュンヘン会談がもたれたのです。

二十九日の午後はやくはじまった四ヵ国首相会議は、夕食とかの休憩をはさんで、翌三十日の午前○時二十五分までつづき、ようやく相談がまとまりました。

一番かんじんのチェコスロバキア代表のいないところで、ズデーテン地方をドイツにわたすという「ミュンヘン協定」が調印されたのです。

チェンバレンは、この「ミュンヘン協定」というズデーテン問題の解決案を、チェコスロバキア大統領ベネシュにつきつけました。

「ヒトラーのような人物と、面とむかいあったら、私はかれをころしかねない。」

とまでヒトラーをにくんでいたベネシュも、ドイツ・イタリアというファシズムの国と、ヨーロッパの大国、それも民主主義国といわれているイギリス・フランス両国の圧力がくわわって、ついに、チェコスロバキアで一番大切なズデーテンをドイツにわたさなければなりませんでした。

ソ連や中小諸国は、イギリス・フランスという国は、なんとたよりがいのない民主主義国なんだろう、と憤慨しました。

チェンバレンは、この解決を「わが時代のための平和」といいましたが、民族の独立こそが平和をまもる鍵だと考えていた世界の人民を裏切り、ファシズムの侵略をゆるしてしまった以上、チェンバレンのいう「平和」がいつまでつづくかは、大変あぶないものでした。

5 汪兆銘(おうちょうめい)の南京政府 top

① 「和平交渉」の腹の底

一九三八年(昭和十三年)七月のむしあつい日の、東京赤坂のある料亭の一室です。

「近頃の共匪(きょうひ)のようすを見ていますと、彼らは“持久戦”としょうしてどこまでも抗戦するととなえ、“抗日根拠地”とやらをしだいにふやしております。

これは、お国にとってもわが中国にとっても大変なことでございます。

和平交渉をいそぐ必要があろうとおもいます。」

眼鏡をかけた男が、いまは大陸戦線をひきあげ、近衛内閣の陸軍大臣の椅子にいる板垣征四郎大将にいいました。

中国紅軍のことを、中国の国民党や日本軍ぱ、共匪(きょうひ)とか赤匪(せきひ)とよんでいました。

どちらも共産主義の賊という意味です。

「それは私たちも考えていることですが、交渉あいてをだれにするかが問題です。」

「蒋総統を国民政府の首班としたまま、和平を考えたらいかがなものでしょう?」

と眼鏡の男がいいました。

「内閣が承知しまい。

“国民政府あいてにせず”という声明は、当然“蒋介石の国民政府”という意味ですな。

帝国国民のてまえ、それはできない。」

日本政府を代表するかたちでこの密談にのぞんでいる板垣陸相は、眼鏡の男にきっぱりといいました。

このめがねの男は、中国国民政府のアジア課長、高宗武(こうそうぶ)という人でした。 |

板垣征四郎(右)と高宗武(こうそうぶ、左)

|

戦争をしている相手国の日本へこっそりやってきて、日本にその気持があるならば、なんとか停戦にもちこみたい、と考えている一人でした。

中国の国民党としては、しだいに労働者や農民の間に力をましてきている中国共産党をおさえなければ、自分たちの地位があぶないのです。

それにはまず、和平交渉で日中戦争を停戦にもちこむ必要がありました。

高宗武は、板垣陸相のことばから、和平交渉におうじる新しい「国民政府」をつくれば、大いに日本は協力・援助してくれる、と判断しました。

それは、中国の「一部の人」にとっては、たいそうなおみやげでした。

高宗武は、再びひとしれず、戦乱の母国へかえっていきました。

高宗武(こうそうぶ)は、帰国するとすぐ、国民党中央宣伝部特派員の梅思平とともに、国民政府副秘書長(日本の内閣副官房長官といった役にあたります)であり、国民党中央宣伝部長の周仏海(しゅうふっかい)の指導をうけながら、新政府をつくり、日本と和平交渉をする準備にかかりました。

日本側は、陸軍省軍務課長の影佐大佐、参謀本部の今井中佐、民間では満鉄社員の西・伊藤、同盟通信社の松本といった人たちが、その連絡にあたりました。

中国の国民政府のなかに、日本と手をにぎって和平交渉におうじようというつよい勢力があるとみた日本の政府は、十一月三日、近衛首相をと対して、

「国民政府といえども、これまでのやりかたをあらためて、日本に協力したいというならば、我々はこれをこばむものではない。」

という第二次近衛声明をだして、まえの「国民政府をあいてにしない」という第一次声明を事実上とりけしました。

梅思平(ばいしへい)は、日本側の連絡者たちと相談しながら、「新しい国民政府」が日本に協力するについての基礎になる約束『日華協議記録』の草案をつくりました。 |

平沼総理

この頃は近衛(1次)→平沼→阿部→米内→近衛(2、3次)→東条と

目まぐるしく内閣が変った。

|

日本の陸軍省中央がこれに賛成したので、十一月、影佐・今井、梅思平・高宗武らが上海に集って、最後のしあげにかかりました。

まず、影佐が口をひらきました。

「なんといっても、新しい“国民政府”が、東亜新秩序の盟主となる日本に、心から協力を誓うことですな。」

東亜新秩序とは、日本を指導者として、満州国と中国が共産主義に反対し、政治・経済・軍事のうえで互いに協力して、アジアにつくる新しい社会のことで、十一月三日の第二次近衛声明のなかでいわれている言葉でした。

ヨーロッパでは、ナチス・ドイツが中心となる「欧州新秩序」ということを、ヒトラーがいいました。

近衛がそれをまねたのでしょう。

梅思平はうなずきながら、

「いうまでもありません。

そのために私たちは、“日華防共協定”をむすびたいとおもっていますし、満州国有すすんで承認いたします。」

「つぎに、日華両国が経済のうえで手をにぎっていくためには、どこの外国よりもまず日本をさきにたて、とくに華北資源の開発利用については、日本に特別のとりはからいをあたえること。これもいいですね。」

影佐は、『日華協議記録』に書かれていることを、念をおすように一つ一つたしかめていきました。

「ときに、汪兆銘先生のほうは、大丈夫でしょうね?」

今井は口をはさみました。

新しい「国民政府」の首班には、国民党副総裁の汪兆銘が予定されていたからです。

「あなたもごぞんじのように、汪先生は、反蒋・反共の闘士で、大変な親日家です。」

と高宗武がいうと、梅思平はそのあとをうけて、

「大丈夫です。この〔記録〕が日中両国の間で調印されれば、汪先生は重慶を脱出することになっています。

日本政府がこの『記録』について声明をだせば、汪先生は反蒋・新政府樹立の旗上げをすることになっております。

そうなれば、雲南省・四川省は汪先生の旗上げにこたえて、反蒋をさけんで独立し、汪政府のもとにはしるでしょう。

広西省も広東省も同じようなことになるとおもいます。」

と、自信ありげにいいました。

こうして十一月二十日、話合いがまとまって、日中両代表は『日華協議記録』に調印をしました。

汪兆銘(おうちょうめい)は、号を精衛(せいえい)といい、一八八五年(明治十八年)広東(カントン)省に生まれました。

蒋介石より二つ年上です。

汪は、日本の法政専門学校(いまの法政大学)に留学しているときから革命運動にくわわり、帰国してからは国民党左派として孫文らとともにたいそう活躍をしました。

けれども、労働者や農民の運動がさかんになるにつれて、アメリカ・イギリス・日本などの帝国主義者の圧迫がはげしくなると、蒋介石につづいて革命をうらぎり、共産党や労働者・農民をおさえつけるようになりました。

蒋介石はアメリカにちかづきましたが、汪兆銘は日本にちかづいたのです。

毛沢東が『抗日遊撃戦争』『持久戦について』などの論文を発表し、

「日本侵略軍にたいして持久戦のかまえで遊撃戦をつづけていけば、中国はきっと日本軍に勝つことができるから、中国民族は団結と統一をつよくしてがんばろう」

と全中国によびかけ、おおくの支持をえていました。

そのころ、中国国民党の内部には、速勝論(短期の戦争で目本に勝てるという主張)と必敗論(日本はつよいから戦争がながびけばかならず負けるという主張)が渦をまいていました。

この二つの主張はどちらも、戦争がながびいてはこまるという考えにたっていました。

国民党副総裁の汪兆銘は必敗論のかしらでした。

南京がおとされ、徐州が占領され、やがて武漢の陥落もまぢかにせまった十月のある日、

「重慶に本拠をうつして抗戦をつづげよう。」

という蒋介石の主張にたいして、汪兆銘は、

「日本は和平をのぞんでいる。

もし、中国がちゃんとつづいていくような講和の条件を日本がもちだすなら、我々はこれを受入れて、日本と話合いをすすめるべきである。」

と、必敗論の立場にたって、国民党の人たちに、抗戦をあきらめさせようとしました。

日本の政府のなかでも軍部のなかでも、中国事情にくわしい人たちは、てごろな「えさ」さえあたえれば、汪兆銘は、日本のさそいにのってくるという見込みをつけていたのです。

泥沼にはまった戦争のしまつがつげられないで手をやいていた日本が、中国の民族の団結と統一をこわそうとした、「和平交渉」というたくらみに、汪兆銘はのせられたのでした。

② 重慶からハノイへ

梅思平は、調印された『日華協議記録』をもって、重慶へかけつけ、汪兆銘と周仏海(しゅうふつかい)の同意をえました。

汪兆銘はこっそりと、かれの腹心の部下である周仏海・陳公博(ちんこうはく)・陶希聖(とうきせい)・曾仲鳴(ゾンジョンミン)などを集めました。彼らは国民党の幹部だったのです。

「日本との交渉はうまくいったようだ。あとは重慶を脱出して、反蒋・新政府樹立の名のりをあげるだけだ。」

汪兆銘は、重大なことの決行をまえにして興奮していましたが、「新政府」の首班になることを考えて、うれしさをかくしきれないようでした。

「重慶脱出の準備は大丈夫だろうな?」

汪兆銘は、その役目をひきうけている曾仲鳴に、ねんをおしました。

「大丈夫です。こっそりと、飛行機一台をチャーターしてあります。

先生の命令があれば、いつでもとびたてるてはずになっております。」

曾仲鳴は自信ありげにこたえました。かれは、汪兆銘のもっとも忠実な部下です。

いよいよ重慶脱出のチャンスがやってきました。

汪兆銘とその夫人および曾仲鳴をのせた飛行機は、まず雲南省の昆明へかかいました。

雲南省の主席(省長)竜雲(りゅううん)は、汪兆銘にしたがって反蒋宣言をするという秘密の約束ができていました。

昆明は、汪兆銘にとって安全地帯のはずでした。

つづいて彼らは、二十日、北部仏印(今のベトナム民主共和国)のハノイへとびました。

汪兆銘が重慶脱出に成功し、ハノイに到着したというしらせをうけた日本政府は、十二月二十二日、約束どおり、まえから用意しておいた声明を発火しました。これは、第三次近衛声明といわれています。

「帝国は、抗日をつづける国民政府をどこまでも武力でおさえるが、東亜新秩序の建設をしようというりっぱな人物にたいしては、大いに手をたずさえていくつもりである。」

この近衛声明をハノイできいた汪兆銘は、ようやくほっとした気持になりました。 |

重慶を脱出する汪兆銘一行

|

「さっそく、重慶にたいして声明をだそう。」

曾仲鳴にそういうと、これまでに案をねってきた文章を整理して、汪兆銘は、一九三八年(昭和十三年)の暮もおしせまった十二月二十九日に、

「日本は“満州国”の承認、共同防共、経済提携(経済のうえで手をたずさえていくこと)をもとめてきている。

国民政府はこれをもとにして、誠意をもって日本政府と交渉し、一日もはやく平和を回復すべきである。」

という意味の声明を発表しました。

ここでいう「日本の視案」は、じつは、汪兆銘一派が案をつくり、前もって日本にみとめてもらっていた『日華協議記録』が土台となっているものでした。

日本が中国を侵略してつくった満州国を承認する、日本の資木家が中国でもうけるためにいろいろ便宜(べんぎ)をあたえる、このようなことを、中国の民衆がみとめるでしょうか。

それは国を売り民族をあざむくことだと、中国心民衆はおこりました。

彼らは汪兆銘のことを、「売国奴」(ばいこくど)であるばかりでなく、国民党のなかでも、もっとも「卑劣漢(ひれつかん、心のいやしい男)」だとののしりました。

日本のあまい「えさ」に目がくらんで国を売った男だというのです。

そればかりではありません。

汪兆銘の声明を知って、国民党の幹部たちも、おどろき、そして憤慨しました。

副総裁ともあろうものが、敵国日本にねがえりをうったのです。

汪兆銘の声明から三日のちの一九三九年(昭和十四年)一月一日蒋介石はいそいで国民党の幹部を召集して、会議をひらきました。

蒋介石は、でこぼこのぼうず頭をぷりぷり、どなりつけるようにしゃべりだしました。

かれの顔は、にがりきっていました。

「汪兆銘の声明はくりかえすまでもなく、中華民国とその国民を敵日本に売りわたそうとする、売国奴のねごとである。

我々はうらぎりもの汪の提案にぜったい反対する。

本日かぎり、汪のすべての公職と国民党員の籍をとりあげる。以上が私の現案だ。」

だれも反対するものはありません。

汪兆銘派の周仏海・陳公博・陶希聖・曾仲鳴などは、汪兆銘のあとを追って、重慶を脱出していました。

日本とつうじていたといわれる国民党軍政部の何応欽(かおうきん)や、反蒋を宣言すると汪兆銘に約束したといわれる雲南省主席の竜雲(りゅううん)などは、汪と行動をともにしませんでした。

もちろん、汪の声明にこたえて、雲南省・四川省・広西省・広東省などが反蒋宣言をして独立する気配は、全くありませんでした。

はじめの予想とだいぶ見込みのちがった汪兆銘は、その後もハノイにとどまって、同志を獲得しようとしていましたが、中国民衆の抗戦意識はなかなかつよく、簡単に動くようにも見えませんでした。

それどころか、ハノイの汪のかくれ家は重慶からおくられてきた暗殺団にねらわれ、命さえ日ましにあぶなくなってきました。

三月のある日、汪のかくれ家で、かれの一番忠実な部下曾仲鳴(ゾンジョンミン)は、汪の身がわりに暗殺されてしまいました。

香港やマカオでも、汪一派のもので暗殺団におそわれるものがあいつぎました。

汪兆銘は、再び安全地帯をもとめて、ハノイを脱出しなければならなくなりました。

③ 南京に「正統」国民政府誕生

一九三九年(昭和十四年)四月、汪はハノイからに上海にうつり、ここに事務所をもうけて、新政府をつくる準備にかかりました。

上海も実は、汪にとって安全地帯ではなかったのです。

ここでも、汪の命をねらうたくさんの暗殺者がつきまとっていました。日本軍は、かれにガードマンをつけました。

汪は新政府をつくるにあたって、なおも日本政府と懇談したいと思い、五月のある日、こっそり日本ヘやってきました。

日本政府はこの年の一月、平沼騏一郎内閣になっていました。 汪は平沼首相をはじめ、関係各大臣を訪問してまわりました。

汪は平沼首相に言いました。

「新しい国民政府は、国民党をはじめ各党各派、無党無派から親日の有能な人物を集め、日華関係は平和の土台の上にきずいていきたいと考えておりますが……。」

「それは、けっこうなことです。日本政府は、あなたの考えに賛成です。

全面的にあなたの政府を支援しましょう。」

平沼首相は、汪兆銘の“新政府”援助のたいこ判をおしました。

明けて一九四〇年(昭和十五年)一月二十四日、汪兆銘は北京の華北臨時政府代表王克敏(おうこくびん)と、南京の維新政府代表梁鴻志(りょうこうし)とあい、新政府について相談しました。 |

平沼騏一郎首相(右)と汪兆銘(左)

|

臨時政府も維新政府も、今度の南京の新政府にふくまれるということで話合いがまとまりました。

そこで汪兆銘は三月三十日、南京で、新「国民政府」成立の名のりをあげ、これこそが中国を代表する政府であることを声明しました。

政府の建物には、中華民国の国旗「青天白日旗」がひるがえりました。

ただ、南京国民政府軍は、重慶国民政府軍と区別するために、「青天白日旗」の上に、反共・和平・建設などの文字を書いた黄色い三角の布をつけることにしました。

汪兆銘はこの新しい国民政府こそが中国でただ一つの「正統」国民政府であると強調したいために、重慶の国民政府の主席、林森(りんしん)をむかえようと主席の席をあけておき、自分はとりあえず、副主席におさまったのでした。

日本の政府と軍部、ことに現地の日本軍のあとおしで南京の国民政府はできましたが、これまでの王克敏(おうこくびん)の臨時政府や梁鴻志(りょうこうし)維新政府とあまりかわりばえがしませんでした。 |

南京にできた汪兆銘の新政府。旗の上に三角の布がついている。

しかし中国国民はこの政府を支持しなかった。

|

日本軍の占領政治をおぎなう役目しかはたせなかったのです。

おおくの中国民衆の苦しみをいつそうはげしくし、彼らからそっぽをむかれるだけでした。

中国の民衆が、汪兆銘の国民政府を見る目は、「なんだ、“日本鬼子”(リーベングイズ)の“番犬”めが!」といっているようでした。

しかし、そのときの日本政府、米内光政(よないみつまさ)内閣は、

「これで、国民政府は二つにわれ、重慶政府の反共和平派を、こちらにひきずりこむ手がかりができたわい。」

とよろこび、この南京万国民政府を積極的に支持するという声明をだしました。

そのうえ、日本政府は、四月、この新政府の誕生をいわうため、阿部信行大将を特派大使とし、貴族院・衆議院の両議長をはじめ、政界・実業界・言論界・文化思想団体などの各界代表を随員として、南京に派遣しました。

このあと、この阿部特派大使と汪兆銘のあいだで、日本と「正当」中華民国がこれからどのように国交をしていくかという条約をむすぶ交渉がはじめられました。

6 ノモンハン事作 top

① ホロンバイルのあらし

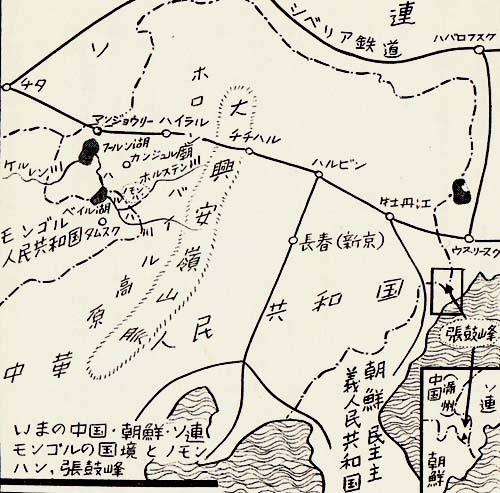

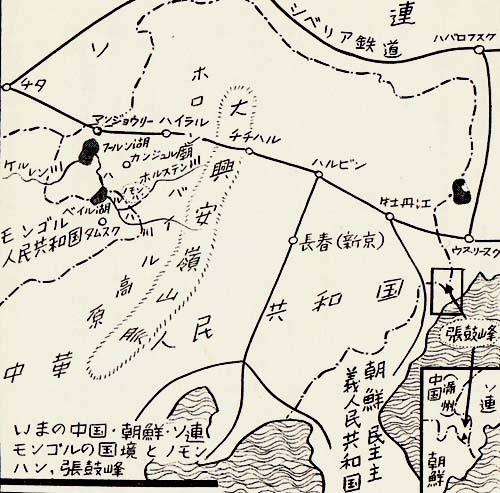

中華人民共和国内蒙古自治区の北東部一帯は、ホルンバイル盟(めい、自治内の政治上の区域)とよばれています。

このあたりのまんなかを北から南へ、千メートルから二千メートルの興安嶺(こうあんりょう)山脈がはしり、西側にゆるやかな起伏のおおい斜面をつくって、ゴビの砂漠につづきます。

この興安嶺からゴビの砂漠までの一帯を、ホロンバイル高原とよんでいます。

そこには、フールン湖とバイル湖がよこたわり、ケルレン川がフールン湖に、ハルハ川がベイル湖をぬけてフールン湖にそそぎ、さらに、中国とモンゴルの国境にそって南東に流れています。

ゆるやかな起伏のつづくホロンバイル大草原は、このあたりのモンゴル族が、羊や馬・牛も追って草をたべさせる自然の大牧場です。

その中心の都市はハイラルで、西の国境には満州里があります。

このあたりは、一九三二年(昭和七年)、日本が満州国をつくって以来、満州国の領土となっていました。

一九三八年(昭和十三年)七月、ソ連・満州・朝鮮の国境付近の張鼓峰(ちょうこほう)で、日本とソ連が国境問題であらそいをおこしてからというものは、満州国とソ連・モンゴル人民共和国(外蒙古)は、それぞれ、国境線の警備を厳重にしておりました。 |

ハルハ川の東岸を日本軍は日本の満州領としてノモンハンという地名で呼んでいた。

ソ連側はこの戦いをハルハ川の戦いという。

|

ホロンバイル草原のハルハ川付近の国境は、関東軍(満州の日本軍)のハイラル駐屯第二十三師団の指褌をうけて、満州国軍警備隊が警備していました。

モンゴル人民共和国がわぱ、外蒙古軍の騎兵隊が警備にあたっていました。

「外蒙古騎兵隊数十騎、ハルハ川をわたって越境し、わが領土内で演習ちゅう!」

ハルハ川から東へ約数キロメートルのあたりにある小さな部落のノモンハン付近の監視哨(かんししょう、国境を監視している歩哨)の報告をうけた満州国軍警備隊は、さっそく、海拉爾の日本軍に連絡しました。

一九三九年(昭和十四年)五月十二日のことです。

「よし、わかった。厳重に監視をつづけろ。すぐ、部隊を派遣する。」

ハイラル駐屯第二十三師団長小松原道太郎中将は、翌五月十三日、騎兵連隊長東八百蔵(あずまたおぞう)中佐の指揮する支隊を、現地におくりました。

これをみた外蒙古騎兵隊は、いったんひきあげましたが、兵力をぶやして、再びハルハ川をわたり、日満軍にたいして、戦闘の態勢をとりました。

日本軍も、ハイラルから、さらに千名の一部隊がかけつけました。

五月二十八日、ついに、両軍は銃火をましえました。

ところが、ソ連軍の訓練をうけ、ソ連製の兵器をもつ外蒙古軍はいがいにつよく、日本軍は敝の戦車と砲兵に包囲され、全滅にちかい損害をうけてしまいました。

日本軍はまたまた、応援部隊をおくって、国境の防備をかためました。

六月にはいると、ソ連軍が外蒙古軍の応援にかけつけ、兵力がしだいに増していきました。

ハルハ川付近の空気は、ますます険悪になりました。

六月十八日、ソ連爆撃機が日本軍後方の要地、ガンジュアル廟を爆撃しました。

小松原師団長は、「もう、だまってはおれない」とばかり、大がかりな戦闘態勢をとる決心をしました。

「このさい、ソ連に一撃をあたえる必要がある。積極的に応戦し、ソ連軍を撃退せよ。」

小松原師団長の連絡をうけた関東軍司令官植田謙吉大将は、彼の意見に賛成したうえ、戦闘命令をくだしました。

第二十三師団を中心に、歩兵十三個大隊、対戦車砲百十二門、戦車七十両、自動車四百台、飛行機八十機など、総勢約一万五千の兵力で、反撃の態勢をととのえました。

これにたいするソ連・外蒙古軍の兵力は、日本軍の一・五倍ぐらいだと、師団参謀は判断しました。

ホロンバイルのこのあたりの国境線は、昔から、あまりはっきりしていませんでした。

一九二四年(大正十三年)にソ連の援助をうけて外蒙古がモンゴル人民共和国をつくり、また一九三二年(昭和七年)に内(ない)蒙古が日本の植民地のような満州国にふくまれるようになったときでも、まだ国境線ははっきりしませんでした。

国境線を、満州国側は、「ハルハ川の線である。」と主張し、

モンゴル人民共和国側は、「ハルハ川の東方約十三キロメートルのノモンハン付近をとおっている。」

と主張して、ともにゆずりませんでした。

外蒙古軍は、ハルハ川をわたっても、そこは自分の領土と考えています。

けれども、日本軍にとって、外蒙古騎兵隊の行動は、「国境をおかして満州国に侵入した」ことになるのです。

「もし、国境線がはっきりしていないところでも、日本が主張している順境線をこえてソ連軍や外蒙古軍が満州国にはいってきたら、国境警備の第一線部隊は、勇気をふるって積極的にこれを撃退せよ。」

という命令が、前々から関東軍司令官によってだされていたのです。

小松原師団長が、さっそく外蒙古軍撃退の命令をくだしたのは、むりもありませんでした。

そのころの日本は日中戦争で手いっぱい、しかもこの泥沼戦争からどうしてはいあがるか、政府も軍部も頭をいためていました。

重慶にある蒋介石の国民政府とうまく停戦協定はできないものかと考えていたくらいですから、北満でのソ連軍との衝突は、ありがたくない事件でした。

しかも、そのころの関東軍は、日中戦争に兵力をとられて八個師団しかなく、それにひきかえ、ソ満国境に配置されているソ連軍は三十個師団におよぶだろうと考えられていたのですから、なおさらのことでした。

ところが、こともあろうに六月二十七日、現地では、百三十機の大編隊で、ノモンハンの西南約百二十キロメートルの地点にあるモンゴル人民共和国のタムスク(タムサクボラク)飛行場を空襲、敵の飛行機百十機を撃破してしまいました。

この大戦果の報がはいっても、内地の政府・大本営・参汲本部などは、にがい顔をしていました。

ホロンバイルの日ソ両軍は、小さな戦闘をくりかえし、一進一退をつづけながら、お互いに兵力をふやしていったのです。

日ソ開戦の危険が、ますますこくなっていきました。

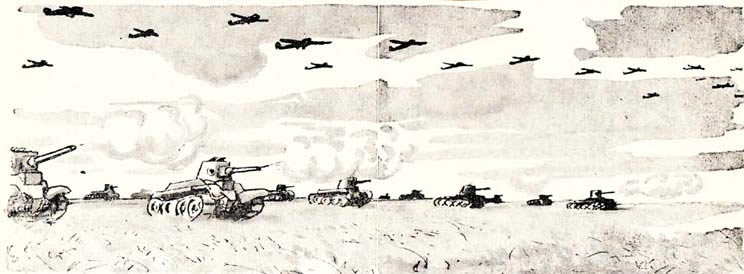

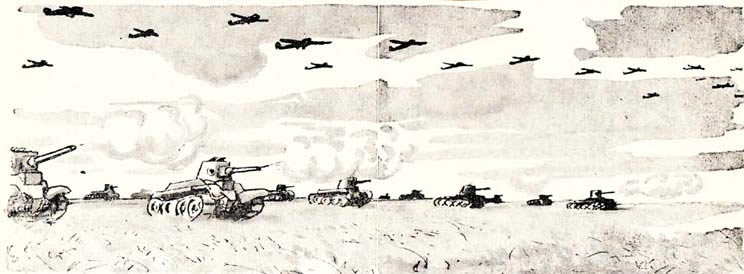

② 甲(かぶと)戦車、あらわれる!

|

日本の銃機ではソ連の甲戦車に歯が立たなかった。

|

八月二十日、ホロンパイルの大草原に朝日がのぼり、朝もやがしだいにはれていくと、地平線のかなた、ハルハ川のあたりに、煙のようなものが南北に長くひろがっています。

双眼鏡をのぞく監視哨は緊張しました。

「小隊長どの、敵の戦車が数十台、こちらにむかって、前進しておりますっ!」

監視哨のうわずったこえが、あたりのしずけさをやぶりました。

地平線上の煙は、数しれぬ戦車の前進がまきあげている砂ぼこりだったのです。

「戦闘の準備をせよ!」

小松原師団長の命令で、吝部隊の全員が配置にっきました。

ソ連戦車のキャタピラの音が、かすかに大地をゆするようにきこえはじめました。

すると、配置についた日本軍の前や後ろ、左や右に砲弾が、腹の底にひびくように炸裂(さくれつ)しはじめました。

タムスク飛行場からとびたったのでしょう。

ソ連軍爆撃機が空高くとびながら爆弾をおとし、戦闘機が急降下して機銃掃射をはじめました。

ソ連軍の総攻撃が開始されたのです。これまでにない、はげしい攻撃でした。

日本軍も、はげしく応戦しました。野砲が火をふき、重機関銃・軽機関銃がうなりつづけます。

対戦車砲は砲身が赤くやけるほどうちつづけます。

日本軍の戦闘機もまいあがって、空中戦をくりひろげました。

ここで日本軍は、犬ころくべきことを発見しました。

ソ連戦車は、日本軍の対戦車砲の弾丸をうけつけないのです。

正面に命中しても戦車はびくともしないのです。

キャタビラの弱い部分に命中したときだけ、戦車をおとなしくさせることができました。

砲身が赤くやけただれるほどうちまくっても、日本軍の対戦車砲は、ソ連戦車に、歯がたちませんでした。

ソ連は、ホロンバイルの戦線へ、新型の戦車をおくりこんでいたのです。

関東軍は、これを「甲(かぶと)戦車」とよんで、おそれました。

重機関銃は、戦車にたいして、対戦車砲よりも力がよわく、野砲は近い距離の射撃にはつかえません。

甲(かぶと)戦車にたいして、日本軍の火器はすべて無力でした。

新しい対戦車攻撃の方法を考えなけ鰮ばたりませんでした。

これまで、関東軍のなかで、対戦車攻撃のいざというときの方法として訓練してきた、「対戦車肉迫攻撃」を実行することにしました。

二人ひと組で、一人は爆薬をしこんだ竹の筒や、ガソリンをつめたサイダーびんをかかえ、もう一人は手榴弾をもちます。

二人は戦車にちかづき、爆薬のはいった筒やびんを戦車のとおり道におく。

キャタビラが筒やびんをふみつぶすと、その爆薬の炸裂でキャタピラがこわれて、戦車がとまる。

あとの一人が、すぐさま戦車にとびのり、ふたをあけて戦車の中に手榴弾を投げこむ。

このすさまじい攻撃法が関東軍式の「対戦車肉迫(にくはく)攻撃」でした。

これを実行するのは、容易なことではありませんでした。 あまりに危険がおおいので、すすんでやろうという兵隊がすくないことです。 |

|

それに、筒やびんをかかえてざんごうをとびだしても、戦車からねらいうたれます。

また、ソ連軍には狙撃(そげき)師団がありました。

すばらしい射撃の名人が、狙撃銃(拡大照準鏡のついた性能のいい小銃)をもって、地上にあらわれる日本兵をねらいうちます。

地上に半身でも身をおこせば、どこからか弾丸がとんできてうちたおされるのです。

なんとかして戦車にちかづき、爆薬の筒やびんを対しても、戦車はくるりと九十度方向をかえて、よけていってしまいます。

そこで日本軍は、肉迫攻撃決死隊をつのりました。

いや、決死(けっし)隊ではありません、必死(ひっし)隊です。

かならず死にます。今度は、人間が、爆薬をかかえたままキャタピラの下敷きになる、という攻撃法ですから。

その壮烈さに味方は勇気をふるいおこし、敵はおそれをなしました。

けれども、この攻撃法にはかぎりがあります。

肉迫攻撃を何十回もくりかえし、何十人となく死んで、よくやく一両の戦車をしとめられるだけです。

損害が、あまりにもおおきすぎました。

そのうえソ連軍では、戦車のまわりに肉弾(爆弾となった人間)よけのあみをはって、日本軍の必死隊をちかづけないようにくふうしました。

この戦闘で、日本軍は、はじめて火炎放射器による攻撃を経験しました。

これは、近い距離のざんごう戦に、すごい力をあらわしました。

消火ポンプから水がふきだすように、千度をこえる火のほのおがとんでくるのです。

ざんごうにいる兵隊が、やけどをし、あるいはちっそくをして、死にます。

はじめて見る、このおそろしいソ連兵器に、日本軍は苦しめられました。

日本軍は、あちらに一隊、こちらに一隊というように、ずたずたにひきさかれながら、ソ連軍に包囲されていきました。

日本軍一万五千の兵力にたいして、ソ連軍はせいぜいその二倍とみていたのは、日本軍の大変な見込みちがいでした。

ソ連の狙撃(そげき)三個師団、戦車四百三十両・装甲自動車四百三十台をもつ装甲機動五個師団、それに外蒙古騎兵一個師団が、そのころの敵の兵力でした。

日本軍の五倍から六倍の兵力だったのです。

そのうえ、火器も戦闘方法もすばらしく近代化され、すべてが日本軍にまさっていました。

③ 地獄の戦い

九月にはいると、ソ連軍の攻撃は、いっそうはげしくなってきました。

ハルハ川をこえてすすんでくる戦車のかずは、ますますふえ、日本の各部隊は、二重三重に戦車のむれにかこまれていくのでした。

対戦車砲中隊の射手、小川上等兵の部隊も、すりばちのような盆地においこまれてしまいました。

ソ連の戦車は日本軍を包囲したまま、攻撃を休んでいるようです。

水は飲みつくしました。食料もほとんどたべてしまいました。

ソ連軍は、一週間もすれば、かこみのなかの日本軍が自滅することを知っているのでしょう。

「いまに二個師団が応援にかげつけてくるはずだ。」

口ぐせのようにいう中隊長のことばを、小川上等兵は信じたいとおもいました。

飢えと乾きで死ぬまえに、あるいはソ連が総攻撃をはじめて戦車におしつぶされるまえに、二個師団のきてくれることだけがたのみでした。

けれども、中隊長がいう二個師団があらわれる気配は、ぜんぜんありませんでした。

飢えより乾きのほうが地獄の苦しみであることを、小川上等兵は、このとき知りました。 のどをかきむしるような乾きに、気も狂いそうです。いや、気が狂ったのでしょう。

「ウォーッ!」

と、動物のようなさけびをあげながら陣地をとびだし、ハルハ川のほうへはしっていく兵隊もいました。

それほど遠くへいかないうちに、「パン、パン」と一、二発の銃声がきこえたかとおもうと、その兵隊は、のぞけるようにぱったりとたおれます。

自動車で脱出できるかもしれないという、はかないのぞみのために、歩哨(ほしょう=番兵)までたてて手をつけさせなかった自動車のラジエーターの水も、ついに飲まずにはおれなくなってしまいました。

ガソリンくさいその水は、兵隊たちをちょっとの間だけ生きかえらせてくれましたが、またたくまに水はなくなり、自動車で脱出するというはかないのぞみさえ、完全になくなってしまいました。 |

ヘトヘトの日本兵

|

包囲されてから四日め、ソ連戦闘機がキーンとするどい音をたてて急降下してきました。

動くのもめんどくさそうな兵隊たちでしたが、機敏に、ざんごうのなかにふせました。

それは身をまもる反射的な動作でした。

「パッ、パッ、パッ……」と、いまにも膽関銃の弾丸が背中をつらぬきそうな感じでした。

けれども、機関銃は再びキーンという音をのこして、とびさっていきました。

「助かった!」とあたまをあげる空から、ピラピラと紙きれが何枚か、まいおちてきました。

“私はXX部隊の○○上等兵だ。ソ連の捕虜になったが、殺されるどころか、いまはハバロフスクで、大変なもてなしをうけながら、楽しくはたらいている。

君たちも銃をすててはやくこないか。

ソ連は、君たち日本人民とは、仲のいい友だちなのだ。” |

日本語で印刷され、その上等兵という人の写真まででています。

「ソ連の捕虜になったら、ロシア人は残酷だから、鼻をそぎ、耳をおとしたあげくのはてに殺すのだ。

おまえたちは、そうなるまえに、いさぎよく自決しろ。」

と、いつもながら上官から教えられていた小川上等兵たちには、とても信じられないようなことが、ビラには書いてありました。

“君たちは、だれのためにたたかっているのか?

資本家は、政治家と軍部をそそのかし、君たちをだまして戦わせているのだ。

彼らは、内地で、君たちが生きようが死のうがおかまいなしに、私腹をこやし、ぜいたくざんまいのくらしをしている。

君たちは、そんな資本家に腹がたたないのか。 銃をすてて、一日もはやく、なつかしい父母や妻子のもとに帰りたくはないのか。” |

こんなことを書いたビラもありました。 小さなカードもまいおちてきました。 |

塹壕の中でビラを読む日本兵

|

「これはソ連軍が発行した証明書である。これを持参するものは、けっしてソ連軍は敵としてあつかわない。

安心して、わが軍のもとにきなさい。」

カードには、そんな意味のことが書いてありました。

「ソ連ゆきの入場券だな。」

となりにいた兵隊が、力のない声でつぶやくようにいって、カードを小川上等兵に渡しました。

「信用できるものか。」

小川上等兵は、はきすてるようにいいながら、カードを、こっそりポケッ卜にいれました。

「こは、ロスケ(ソ連兵をあなどってよんだことば)の“アカ”の宣伝だ。

おまえたちから皇軍精神をぬきとろうとしているのだ。だまされるな。」

とどなる中隊長の声は、のどの乾きで、ひきつっていました。

ソ連軍のビラは信用できないとおもいながらも、小川上等兵はいまさら皇軍精神をさけぶ中隊長の言葉がいつものようには、胸にひびきませんでした。

まっかな太陽がホロくパイルの地平線のかなたにしずみ、頭の真上に北極星がかがやきはじめると、昼の暑さとうってかわって寒い夜がかしのびよってきます。

すると、おもいだしたように、飢えと乾きと寂しさにたえかねるのでした。

「ソ連ゆきの入場券」をもって、そっと陣地をぬけだしていくものが、毎夜、あとをたらませんでした。

小川上等兵も毎夜、そのことを考えつづけるのでした。

そして一週間もたったころ、ソ連軍はおもいだしたように、空と陸からはげしい攻撃をかけてきました。

日本軍には、もう戦う力はなくなっていました。

爆撃で自動車は燃えあがり、人間が空中にふきとばされていきました。

「すごいなあ!」

まるで映画でも見ているように、ぼうぜんと、人間のふきとばされるありさまをながめていた小川上等兵は、突然、右腕を太い棒でなぐられたような気がしました。

その瞬間、気をうしなってたおれました。

④ 停戦協定

ソ連軍が総攻撃にうつったころの八月二十三日、ソ連とドイツは不可侵条約をむすびました。

そのすぐあとの九月一日、ドイツはポーランドに侵入し、九月三日には、イギリス・フランスがドイツに宣戦を布告して第二次他界大戦がはじまっていました。

日本の政府は、このままノモンハンでソ連と戦いつづけているならば、ソ連の出方ひとつで、欧州戦争(第二次世界大戦) にまきこまれてしまわないともかぎらないと考えました。

しかも、第二十三師団は、全滅にちかい損害をうけているのです。

関東軍は無謀にも、二個師団を応援におくって反撃しようとくわだてていましたが、日本政府は、東郷駐ソ大使をつうじて、停戦の交渉をはじめました。

そして九月十五日、東郷大使とモロトフソ連外相とのあいだに停戦協定が成立し、その翌十六日、日ソ両軍は停戦しました。

こうして、ホロンバイルのソ満国境の戦いはおわりましたが、日本軍は兵力一万五千のうち死傷者一万一千という負けかたでした。

ソ連軍はつよいといまさらのように日本人は知りました。

ソ連軍は地上兵力の主力である砲兵や戦車の火力や装甲のしかたが、日本とはだんちがいにすぐれていました。

兵隊や兵器・軍需物資の補給もおどろくほど強力でした。戦闘方法もたくみでした。

日本は、社会主義の国ソ連の実力を知らなかったのでした。

かってに事件を大きくし、そのうえ惨敗した関東軍司令官植田謙吉大将は免職させられて予備役になり、あらたに、梅津美次郎(うめづよしじろう)中将が関東軍司令官に任命されました。

梅津司令官は、国境警備の関東軍に、新しい命令をだしました。

「国境線のはっきりしない地域の国境警備隊は、これまでよりもうしろにさがること。

ソ連軍や外蒙古軍が、日本側の主張する国境線をこえたときでも、第一線部隊はかってに行動をせずに、かならず関東軍司令官の命令によって行動すること。」

事件の翌年、一九四〇年(昭和十五年)七月、大体ソ連側の主張どおりに国境線を定めて、ノモンハン事件はけりがつきました。

top

**************************************** |