|

****************************************

Index 太平洋の攻防(その一 その二 その三 その四 その五)

|

太平洋の攻防(その一)

1 マレーのたたかい

①コタバル、血の敵前上陸

②南海の激闘 |

2 シンガポール作戦

①銀輪部隊

②ジョホール水道

③ブキテマ高地

3 ビルマ援蒋ルート

①ビルマ独立義勇軍

②援蒋ルート

③「隼」と「虎」のたたかい

④ラングーンからマンダレーへ |

1 マレーの戦い top

① コタバル、血の敵前上陸

一九四一年(昭和十六年)十一月五日、この日の御前会議では、「十二月一日までに日米交渉がまとまらなげれば、十二月のはじめに、米英と戦争をはじめる」ということがきめられ、大本営はいつでも戦争がはじめられるように、準備をいそぎました。

翌六日、南方軍総司令官寺内大将をはじめ、シナ派遣軍総司令官畑大将、台湾軍司令官安藤大将らは、大本営から秘密電報を受取りました。

“米英との開戦を期し、南方軍総司令官は海軍と協力のうえ、主力をもって、インドシナ、南シナ、台湾、南西諸島および南洋群島方面に集中し、南方要地攻略を準備せよ。”

同時に寺内大将を総司令官とする南方軍は、本間中将の第十四軍(フィリピン)、飯田中将の第十五軍(ビルマ)、今村中将の第十六軍(ジャワ)、山下中将の第二十五軍(マレー)、それに第二十一師団、第三飛行集団、第五飛行集団そのほかでつくることがきめられました。

南方にはイギリス領のホンコン、マレー、シンガポール、ビルマ、ボルネオ、アメリカにのグァム、ウェーキ、オランダ領のジャワ、スマトラ、セレベス、チモール、それに、アメリカの植民地のようなフィリピン、イギリス連邦に属するニューギニアなど、半島や大小さまざまの島々など、軍事上・経済上、大切な地域がありました。

日本の領土は、サイパン、ヤップ、トラック、ポナペなど南洋群島とよばれる小さな島々でした。 |

はちまきは決死と書いてある。

|

これらは、もとドイツのものでしたが、日本が第一次世界大戦に勝って、そこを治める権利を、国際連盟からまかされた「委任統治領」(このうち、グァム島とウェーキ島はアメリカ領)でした。

日本軍は、真珠湾攻撃とどうじに、これら南方の大切な地域を奇襲し、占領してしまおうというのでした。

-いよいよ米英とやるときがきたな。-

大本営からの電文をよみながら、寺内大将は童顔をきゅっとひきしめました。

さっそく、軍司令官や参謀などの幕僚(最高の作戦指導部の人)を集めて、大本営の命令を伝え、マレー方面進撃の主力を山下中将の第二十五軍、フィリピン方面進撃の主力を本間中将の第十四軍ときめました。

日本軍が真珠湾の奇襲を計画したのは、もちろん、アメリカ本土を攻撃するこて調べだったのではありません。

真珠湾を基地にしているアメリカ太平洋艦隊を撃破し、日本の南方作戦をやりやすくするためでした。

南方作戦のなかでも、とくにおもくみていたのが、マレー作戦とフィリピン作戦でした。

山下中将のひきいるマレー攻略部隊は、寺内南方軍総司令官にめいじられたとおり、十二月三日、海南島に集結をおえました。

翌四日、二十六隻の大輸送船団をくんで海南島を出発、海軍の戦艦や巡洋艦、南方軍の戦闘機などにまもられながら、マレー半島にむかって、一路、南へ南へとすすみました。

第二十五軍は、十二月八日、マレー半島に奇襲上陸をし、一挙に、シンガポールまで攻め寄せるという作戦でした。

インドシナ半島をまわり、ボルネオ海にはいると、この大輸送船団は、マレー半島の、北からタイのシンゴラ(ソンクラー)、バタニー、イギリス領マレーのコタバルの三つの上陸地点にむかって、別々にすすみました。

日本軍は、八日朝、シンゴラとバタニーへ、すこしの血もながさないで、上陸に成功しました。

山下軍司令官が上陸したシンゴラでは、日本の領事館員が、日本軍の上陸をしらずにねむっていたほどでした。

だが……。

|

|

コタバルにむかった佗美(たくみ)少将のひきいる輸送船団が、マレー半島東岸のうねりのたかい波と戦いながら、コタバル飛行場ちかくの浜辺にちかづいたのは、八日の午前零時でした。

十五夜をすこしすぎた月がうす雲のきれまから、白く海をてらしていました。

コタバル飛行場付近の海辺にはヤシの木がおいしげり、上陸できるのは、この三キロほどの浜辺があるだけでした。 しずかに、輸送船から上陸用舟艇がおろされ、そこには“決死”とかかれたはちまきをした日本兵がのりこみました。

時計の針は午前一時をすこしまわっていました。

上陸用舟艇が波打ち際にちかづくと、決死隊の兵士たちは、一メートル以上もある波のあいだに、ザブンととびこみ、浜辺をめがけて突進しました。

すると、海岸の敵の陣地から、青い信号弾がうちあげられ、あたりがパッとあかるくなりました。

日本軍の奇襲上陸が、イギリス・インド連合軍に発見されたのです。

「バリ、バリ、バリ………」と機関銃が、「ストーン、ストーン」と速射砲が、海岸にならぶトーチカから、火をふきだしました。

それを合図のように、コタバル飛行場をとびたった戦闘機の機銃掃射が、波打ち際の日本兵をねらい、爆撃機が日本軍の輸送船めがけて爆弾をおとしました。

輸送船団をまもっていた日本海軍の戦艦から高角砲がうなりだしました。

浜辺まで突進した日本兵は散兵線をしき、機関銃の応戦です。

すさまじい戦闘がはじまったのです。

これがハワイの真珠湾攻撃にさきだって行われた、太平洋戦争最初の戦闘でした。

激しい戦いは、八日の夕方までつづきました。

海岸の防備祿を突破した日本軍上陸部隊は、そのままヤシの林をぬけてコタバル飛行場にせまり、午前九時三十分、ようやく飛行場を占領することができました。

日本軍は、死傷者八百五十八名、輸送船三隻のうち、沈没一隻、大破二隻、という損害をだしました。

この同じ日、台湾の基地からとびたった日本の陸海軍爆撃機は、ホンコン、フィリピン、ボルネオ、グァム島、ウェーキ島などをいっせいに爆撃し、おおくの損害を敵にあたえていました。

② 南海の激闘

その頃、イギリス東洋艦隊の主力は、マレー半島の突端のシンガポールにいました。

十二月八日午羂零時三十分、イギリス東洋艦隊司令長官フィリップス提督は、旗艦プリンス・オブ・ウェーズルに、幕僚を集めました。

参謀長パクサー少将をはじめ、プリンス・オブ・ウェールズの艦長、レパルスの艦長、それに参謀などです。

「いま、私の手元に情報がはいった。

日本軍の大船団が、マレー半島上陸のため、シンゴラ、バタニー・、コタバルの三地点にむかっている。……」

フィリップス提督がまだあとをつづけようとするのをさえぎるように、レパルスの参謀の一人がききました。

「輸送船団の護衛艦は?」

「うん、それは戦艦、巡洋艦、駆逐艦など二十数隻である。しかし、諸君!」

ナポレオンより小柄なので、「おやゆびトム」のあだなのあるトム・フィリップス提督は、ここでちょっと言葉をきり、幕僚たちを見渡しました。

「これは、たいした戦力ではない。戦艦一隻、巡洋艦二隻、あとは駆逐艦だ。

わが艦隊が、マレー基地空軍の援護のもとに奇襲をかければ、日本艦隊を全滅させることができると、私は考えている。」

だれがみても、世界にはこる不沈戦艦(沈まないほど大きな戦艦)プリンス・オブ・ウェールズ、高速戦艦レパルスを中心とするイギリス東洋艦隊に勝ち目がありました。

「我々はさっそくシンガポールを出航、十日朝はやく日本艦隊に奇襲をかけたいとおもうが、諸君の考えはどうかね?」

幕僚たちは、すぐさま、フィリミフス提督に賛成しました。

日本のマレー攻略陸軍部隊を護衛していた艦隊は、巨艦プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが、イギリス東洋艦隊に編入され、シンガポールの基地にきていることをしっていました。

その頃、日本には、このイギリスの二隻の巨艦に、とうにかこうにかたちうちできそうな戦艦は、長門と陸奥でしたが、それらを南方にまわすことはできませんでした。

(その頃、大和・武蔵などの大型戦艦はできていませんでした)。

南方にいる日本艦隊が、たばになってかかっても、勝てる相手ではなかったのです。

日本軍は、これを飛行機でやっつけようと考えました。

陸海軍は、緊密な連絡をとりながら、うまく力をあわせました。

南方軍の第三飛行集団がマレー半島の航空基地をつぶし、仏印(フランス領インドシナ、いまのベトナム)の航空基地にいた海軍の第二十二航空戦隊は、シンガポールとクワンタンの飛行場をたたくことになりました。

日本空軍がマレー方面の空をおさえたうえで、空からイギリス東洋艦隊をたたこういうのでした。

八日、九日の二日にわたる猛爆で、マレー方面の制空権は、ほぼ日本のものとなりました。

日本空軍は、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが、海のまんなかにでたところをやっつけようとねらっていました。

偵察機は、この二隻の巨艦を熱心においました。

二隻の巨艦は、八日には、たしかにシンガポールの基地に錨をおろしていました。

九日の午前の偵察でも、シンガポールにいるという情報が伝えられていました。

だが、実際は……。

八日午後五時三十五分、西の水平線にちかづいた夕日を背にうけながら、巨大なプリンス・オブ・ウェールズとレパルス、それに駆逐艦四隻からなるZ部隊は、日本艦隊をもとめて、シンガポールを出航していたのでした。

夜になると、ものすごいスコール(夕立)がやってきました。

Z部隊がシンガポール島の東のはしをまわったころ、フィリップス長官は、プルフォード空軍司令官から、電報を受取りました。

“残念ながら、Z部隊にたいする戦闘機の護衛はできない。”

日本空軍のふいの猛爆で、戦闘機の大半をうしなってしまったいま、とてもZ部隊の護衛にまでは、手がまわらなかったのです。

――いくべきか、もどるべきか。――

通信兵からわたされた電報をにぎりしめながら、フィリでフス提督は、シェイクスピアの劇『ハムレット』の有名なせりふを頭にうかべました。

空からおそいかかってくるだろう日本の飛行機をむかえうってくれる戦闘機がなければ、戦艦の戦闘は大変やりにくい。 どうしよう。フィリップス提督の胸は、決心にせまられてあつくなりました。

ゴトゴト………、エンジンは快音を発し、艦は快速ですすんでいます。

「ためらうことが、戦闘にとって、いちばん禁物である。」

海軍士官学校でおしえられた“イギリス海軍だましい”が、フィリップス提督に、出撃続行を決心させました。

それにものすごいスコールです。

どうせよくないだろう明日の天候のなかを、日本空軍飛行機の性能と技術では、とても攻撃してくることはむりだろう、とフィリップス提督は判断したのでした。

しかし日本海軍は、スコールの中をイギリス東洋艦隊のZ部隊をもとめて、海にも空にも、網をはりめぐらせていたのです。

十日午前十時十五分、高度三千メートルの上空をとんで、敵の艦隊をさがしもとめていた帆足(ほあし)少尉の索敵機は、雲のきれめから、青い海の上に、白い航跡(船のとおったあと)らしいものを発見しました。

なお、はっきりたしかめようと、高度をさげると、戦艦から、いっせいに高角砲が火をふきました。

巨艦二隻と普通の軍艦が三隻、イギリスの主力艦隊にちがいありません。

帆足少尉は、通信兵に、さっそく無電をうたせました。

“敵艦隊の主力を発見。北緯四度、東径一〇三度五五分。”

帆足少尉の無電をうげとった日本空軍の戦闘機は、よろこびいさんで機首をめぐらし、一時間後には、ほとんどすべての日本空軍機が、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスをとらえていました。

二隻きの巨艦は、対空砲火の火ぶたをきりました。

一分間に六万発を発射するというポムポム砲をはじめ、高角砲、高射機銃は、たちまち日本空軍機と海のあいだに、弾幕をはってしまいました。

日本軍の爆撃特かおとす爆弾も、雷撃筒が発射する魚雷も、なかなか命中しませんでした。

十一時十五分、爆撃碎全二千メートルの高度からレパルスめがけて二百五十キロ爆弾をおとしました。

そのうちの一発が、第四番砲塔にあたり、カタパルト甲板をつらぬき、兵員室と格納庫を爆破しました。

十一時三十四分、べつの日本空軍編隊の八機は、プリンス・オブ・ウェールズの両側からせまって、魚雷を発射しました。

二発が命中し、プリンス・オブ・ウェールズは、操縦の自由をうしなってしまいました。

それでも、二隻の巨艦は、ものすごい対空射撃をつづけながら、海のなかを右に左ににげまわりました。

日本空軍機は弾幕をぬって、それをおいつづけるのでした。

レパルスにのりこんでいたCBS特派員のブラウンは、レパルスの最後のようすを、つぎのように報じています。

「魚雷注意!」伝声管がさけび、ブザーがなりひびいたとおもうと、“ブリキの魚”(魚雷のこと)が、一直線に我々のほうにむかってきた。

「こいつは命とりだ」私のよこで、だれかがそうつぶやいた。

レパルスはレールにのり、ドッグに突進して、衝突したようなものだった。

私は甲板のうえを一メートル以上もはねとはされた。

爆発は感じなかったが、激しい振動だけをおぼえている。

レパルスは傾きはじめた。とたんに、今度は同じような振動が右舷でおこった。

「救命具、用意!」。伝声管からおちついた声がひびいてきた。

私は救命衣をふくらまそうとしたが、艦の振動がはげしくて、半分以上、息をふきこむことができなかった。

五本の魚雷をうけたレパルスは、左舷に傾きました。

テナント艦長は、ラウド・スピーカーにむかい、しずかにいいました。

「総員上甲板に集合、退艦用意! 神の助けがありますように!」

それから一分後、レパルスはしずみました。十二時二十三分でした。

テナント艦長は、運命をレパルスと共にしました。

十二時四十三分、五百手口爆弾一発と、魚雷五本をうげて、しだいに傾いていくプリンス・オブ・ウェールズは、さすがに、世界にほこる不沈戦艦だけあって、なかなかしずみません。

午後一時十五分、リーチ艦長は、もうこれまでと覚悟をきめ、全員に退艦命令をだしました。

「フィリップス司令官どの! リーチ艦長どの! はやく退艦を!」

部下たちは、こえをからしてさけびましたが、このふたりは、艦橋にのこりました。

海へとびこんでいく部下たちをみおくり、フィリップスは「これでいいんだ」とうなずくようにほほえみながら首をふり、リーチは手をふりました。 |

|

「グッド・バイ、みんな元気でな。神の助けがありますように!」

フィリップス提督とリーチ艦長は、乗組員がみな海へとびこんだのを見届けると、傾いた舷側をつたわって、海へおりていきました。

その時、突然、プリンス・オブ・ウェールズはくるりと反転して、艦尾からしずかに海底へしずんでいきました。

フィリップスとリーチは、艦と運命を共にしました。このとき、午後一時二十分。 |

ロンドンにいるイギリスのチャーチル首相が、書類箱をあげていると、ベッドのそばの電話がジリジリとなりました。

軍令部長からの電話でした。彼の声は、いつもとちがっていました。

咳きをしているようでもあり、こみあげてくるものをこらえているようでもあり、始めははっきり聞き取れませんでした。

「首相、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが、日本軍によって撃沈されました。

敵は飛行機だとおもいます。トム・フィリップスは死にました。」

「本当かね?」

「本当です。」

チャーチル首相は、しずかに受話器をおき、はまきをくわえ、窓のそとの冬の空をじっとみつめました。

――戦争の全期間をつうじて、私はこれ以上大きなショックをうけたことはなかった。!――

チャーチル首相は、戦後、その時のことをこのように『第二次大戦回顧録』にかいています。

真珠湾奇襲の成功につづくプリンス・オブ・ウェールズとレパルスの撃沈に、日本の国内は、わきたちました。

2 シンガポール作戦 top

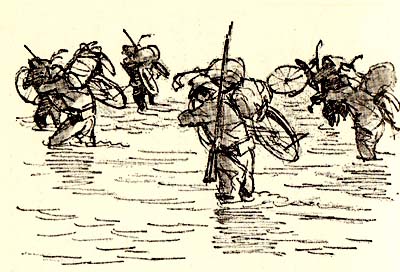

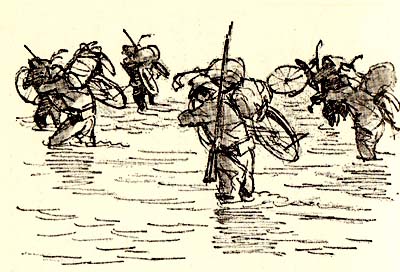

① 銀輪部隊

マレー半島の舗装道路は、ゴム林とヤシ林のあいだをぬって、北から南へと、どこまでもつづいていました。

赤道まじかのマレー半島は、十二月の末だというのに、やけつくような暑さでした。

この道を、自転車の列が、つぎからつぎへと、はてしなくつづきます。

小銃をせおい、まっ黒に日焼けした顔に、目をぎょろつかせた日本兵が、いっしんにペダルをふんでいました。 |

|

|

顔も、腕も、背中も、汗とほこりにまみれていました。

マレー半島の敵前上陸に成功した日本軍は、半島の鼻先にあるイギリスの要地、シンガポールをめざして、南へ南へと、いっせいに大進撃をはじめたのです。

自転車にのった歩兵が、いつも進撃の先頭をかっていました。

これは日本軍が、マレー作戦ではじめてつかったもので、この部隊を、銀輪部隊とよびました。

熱さで自転車のタイヤがだめになると、鉄の輪だけで、カラカラと、にぎやかにはしりました。

川があると、自転車をかついで、浅瀬を渡りました。

深いところは、おりたたみ式の舟につんで、人間と一緒に渡りました。

銀輪部隊は、歩兵としてはスピードがあるうえに、兵隊の疲れがすくなく、大変重宝がられました。

マレー半島のシンゴラとバタニーに上陸した日本軍は、半島をよこぎり、西海岸を南へすすみました。

途中の町々で、イギリス軍が、かんこに抵抗しましたが、これをやぶり、クアラルンプールをぬけて、ジョホールバルヘむかいました。

日本軍に負けたイギリス軍は、南をさしてにげました。

イギリス軍のマレー半島最後のとりでシンガポールヘにげこみ、日本軍ともう一戦、しようというのです。

イギリスの新聞『ロンドン・タイムス』の従軍記者モリソンは、そのようすをつぎのようにかいています。 |

|

夜も昼も、はてしない自動車の列が南へすすんだ。

疲れてねむりこけているイギリス兵をのせたトラック、それにスチーム・ローラー、消防車、弾薬車、救急車がはしる。

オースチン、ロールスロイスなど、ありとあらゆる型の自動車が、イギリスの民間人をのせ、財産をつんでいた。

道ばたには、現地人のマレー人、それに、中国人、インド人が、数人ずつかたまって、たっていた。

その顔つきからは、にくしみも、よろこびも、同情も、うかがうことはできない。

彼らは、なぜ戦争などをするのかわからない、といったような顔つきである。

彼らの「白い旦那さん」が、あたまをたれてにげていくのを、ただ無表情に見送っているだけだった。 |

“白い旦那さん”がにげていったあと、“新しい旦那さん”の日本兵がやってきました。

それは、まっ黒にひやけし、ひげはのび、歯だけ白い兵隊たちでした。

自転車をつらね、うすよごれた半そでの防暑服、なかには、途中で現地人からとりあげたらしい赤・白・黄などのいりまじったはでなもようのシャツに、ねじりはちまきという、奇妙なスタイルの兵隊もいました。

その銀輪部隊のあとを、トラック部隊、砲兵部隊、戦車部隊がつづきました。

現地人たちは、このみなれぬ“新しい旦那さん”たちに、ニワトリやブタをぬすまれないように、日本兵をけわしい表情で、みつめるのでした。

そんな現地人の表情におかまいなく、日本軍はシンガポールをめざしてすすみました。

シンガポールとジョホール水道をへだてたジョホールバルの町に一番のりをした日本軍は、西海岸をまわった第五師団の先週隊、原田部隊でした。

日本軍がマレー半島に上陸してから五十五日めの一九四二年(昭和十七年)一月三十一日のことです。

日本軍は、戦いながら、千数百キロを五十五日で進撃したのでした。

やがて、東海岸を南下した部隊も、ジョホール・バルに集結をおえました。

② ジョホール水道

ジョホールバルの海岸通りから、約一キロほどのジョホール水道とよばれる、せまい海峡をこえて、むこうぎしのシンガポール島へ、一本の白い築堤が、まっすぐにのびています。

これをコースウェイとかジョホール陸橋とかよんでいます。

石とコンクリートで、海中からきずきあげたこの土手道は、長さ一キロ、幅は十メートルもありました。

自動車道路と鉄道がここをはしり、まんなかにある開閉橋あたりの海を、時間をきめて船がとおりました。

マレー半島とシンガポール島をつなぐ陸の道は、このコースウェイー本しかありません。

マレー半島からシンガポール島ににげこんだイギリス軍は、日本軍の追撃をはばむために、この陸橋をさんざんに爆破してしまいました。

コースウェイのたもとにたてば、むこうぎしのシンガポール島は、手にとるほどのちかさです。

シンガポール島側のコースウェイのつけねから東のほうのセンター軍港のあたりは、赤土のむきだした工事場でした。

西よりの海岸には、マングローブがおいしげり、そのむこうはゴムやヤシの深い林が、台地へとせりあかっています。

そのむこうに、ひときわたかい台地が、ブキテマの高地とマンダイ山でしょう。

その高地のむこうがわの南海岸に、シンガポールの町があるのです。

ジョホールを占領した日本軍は、マレー半島に上陸してから、合言葉にしてきた

「シンガポールヘー」の、そのシンガポールを目のまえにして、ふるいたちました。

シンガポール守備軍の司令官は、イギリスのパーシバル中将でした。

日本軍がジョホールバルに集結して、シンガポール攻略の作戦をねっているころ、パーシバル将軍は、サインいりの布告を、シンガポールの町々にはりだしました。二月四日のことです。

“マレー半島の戦いはおわって、いまや、戦いはシンガポールにうつった。

いま、我々にあたえられたつとめは、連合軍の救援がくるまで、シンガポールの要塞を守りぬくことである。

いま、シンガポール島の、ひとつの石、一本の木、すべてのものを、日本軍をやっつけるために、役立てなければならない。 市民も義勇軍にくわわって、敵と戦うべきときがやってきた。

私は、市民諸君の、いっそうの奮闘をのぞんでやまない。” |

布告には、こうかいてありました。

日本軍は、いつ、どこから上陸してくるだろうか。

パーシバル将軍は、日本軍がどこから攻めてきてもいいように、ジョホール水道ぞいの海岸に、陣地づくりをいそぎました。

こうするうちに、二月七日、ロンドンのチャーチル首相から、パーシバル将軍あてに、激励の電報がとどきました。

“貴官は、敵の二倍の兵力をもっている。

しかも、シンガポール島は島全体が要塞といっていいほど守りは固いはずである。

今度こそは、敵をこなごなにうちやぶるべきである。

なにをぎせいにしても、こんどの戦いには勝たなければならない。

指揮官と上級将校は、兵とともに死ぬべきである。

大英帝国とイギリス陸軍の名誉は、いまこそ、危機にひんしている。

貴官もよくしっているように、ロシア人はドイツ兵と勇ましくたたかっており、アメリカ人はフィリピンで、日本軍に頑強な抵抗をしているではないか。

わが国とわが民族の名誉は、シンガポールの一戦にかかっている。 貴官と貴官の部下の、勇ましい戦いぶりを心からのぞむ。” |

チャーチル首相の長い電文は、そこでおわっていました。

パーシバル将軍は、さっそく、この電文をタイプにうち、全軍に紹介して、士気をふるいたたせようとしました。 |

|

むかし、陽気な旅びとが

小川のほとりに キャンプした

クーリバの木の 下かげに

…………………… |

オーストラリアのフォーク・ソング『ワルチンダ・マチルダ』です。

コースウェイの西側の海岸をまもるオーストラリア軍の兵士たちは、二度とながめられないかもしれぬ故郷の空におもいをはせ、『マチルダ』をうたいながら、日本軍の上陸をまちうけていました。

パーシバル将軍のよびかけたこたえて、シンガポールの町の中国人街の、電柱といわず壁といわず、あちこちにビラがはられました。

“たて! どれいになりたくないものは、たちあがれ! 諸君の肉と血て、新しい万里の長城をきずけ――”

ビラには、このように激しいことばで、日本軍と戦うことを、中国人によびかけていました。

いま、祖国の中国大陸では、同じ血をわけだ同胞たちが、日本軍のえじきになり、いじめられていたからでしょう。

このスローガンにこたえて、華僑(かきょう)の若者たちが、まず、たちあがりました。

華僑とは、祖国の中国をはなれて外国にすみ、そこで商売などをしている中国人のことです。

この若者たちは、マレー保安警察情報部長ジョン・グリー大佐のもとに集りました。

そのなかには、学生、学校の先生、事務員、労働者、車夫、金魚売りなど、さまざまの職業の若者がいました。

また、中年の実業家や、年配の人たちも、若者にまじって、日本軍とたたかおうとしていました。

そのなかには、蒋介石の国民党を支持するものもいれば、毛沢東の共産党を支持するものもいました。

市民義勇軍に志願したために牢獄からだされたマレー共産党員の華僑もいれば、中国共産党の根拠地の延安からはるばるやってきた中国共産党員もいました。

たくさんの女性華僑もくわわりました。またたくまに、四千人けども集りました。

彼らは、正式には、“ダル・フォース(グリーの部隊)”とよばれましたが、大変勇ましいので、“ジョン・グリーの中国人のと切り部隊”として、しられていました。

彼らはショット・ガン、猟銃、スポーツ用ライフル銃から、短刀、棍棒など、てあたりしだいの武器をもっていました。

二月八日午後十一時、しずかな夜の大気をゆさぶって、突然、激しい音がおこりました。

日本軍が、いっせいに、砲撃の火ぶたをかったのです。

敵前上陸をまぢかにひかえて、ジョホールバルのちかくに待機していた日本兵たちは、シンガポール島に花火のように炸裂する砲撃を、息をのんでみつめるのでした。

それは、すさまじい砲撃でした。

「第一次上陸部隊は、乗船せよ!」

午前零時、日本軍のいっせい砲撃がやんで、しずまりかえったジョホール水道を、上陸用舟艇は、エンジンをとめ、手こぎで、しずかに、シンガポール島へむかいました。

シンガポール島の岸べにちかづくと、オーストラリア軍の歩哨がみつけて、機関銃をつるべうちに、うちだしました。

日本兵は舟からとびおり、泥海に胸までつかって、マングロープの泥のジャングルをきりひらきながら、すすみました。

機関銃にうたれて、泥海にもぐるものがあちこちにでます。しかし、日本兵は、進撃をやめませんでした。

青い曳光弾が、シンガポール島にうちあげられました。

ジョホールバルの海岸で、いきをのんで、上陸の成功をいのっていた日本兵は、青い光をみつめてさけびました。

「おお、青つり星だっ――・ 成功だっ! 敵前上陸に成功したのだ!」

手をたたき、足をふみならして、日本兵はよろこびました。

③ ブキテマ高地

日本軍は、つぎからつぎへと上陸していきました。

二月九日、十日と、攻め込む日本軍、これをおしかえそうとするイギリス軍、両軍の砲声が、朝から晩までとどろいていました。

ブキテマの石油タンクがもえるほのおは、夜空を真赤にこがしていました。

石油を日本軍につかわせないようにと、イギリス軍が自分の手で、石油タンクに火をはなったのです。

コースウェイの西側の海岸から敵前上陸したシンガポール攻撃の主力、牟田口師団は、オーストラリア軍をうちやぶり、テンガー飛行場を占領し、ブキテマの高地にせまっていました。

あければ十一日紀元節(いまの建国記念の日にあたります)、この日はシンガポール総攻撃の予定でした。

まだあけきらぬうちから、イギリス軍の反撃がはじまりました。

それは、すさまじい砲撃でした。

日本軍の陣地のあたりは、地形がかわってしまうほど、砲弾が雨あられとふりそそぎました。

日本兵は、ざんごうや地面のくぼみや岩かげに、ヤモリのように、へばりついたまま、うごくことができませんでした。

明方、砲声がやんで一瞬しずかになると、戦車を先頭に、イギリスの大軍が攻め寄せてきました。

それは、『マチルダ』をうたっていた、あのオーストラリアの部隊でした。

日本軍におされて、海岸からテソガー飛行場へ、そして、このブキテマ高地までしりぞいてきたのでした。

もう、これ以上しりぞくことはできませんでした。

シンガポール市のすぐ西北にあるブキテマ高地は、シンガポールをまもるイギリス軍の最後の砦だったのです。

ブキテマの高地を中心に、道路で、ゴム林のなかで、部落で、日本軍とオーストラリア軍との、そうれつな白兵戦がはじまりました。

オーストラリアの兵土たちは、勇ましく戦いました。

しかし、白兵戦は、日本の兵士たちのほうが、すこしまさっていました。

朝日がヤシ林のかなたからのぼるころ、日本軍は、あっちでも、こっちでも、イギリス軍をおいつめていました。

そして、八時ごろ、ブキテマ高地の頂上に、日の丸の旗があがりました。

ついに、日本軍は、ブキテマ高地を占領したのです。

そこからは、すぐ南東に、シンガポールの町をみおろすことができました。

シンガポール攻撃軍の司令官山下中将は、ブキテマ高地をおとせば、シンガポールの陥落は時間の問題だと考えていました。 ブキテマ高地を占領したという報告をうけると、山下中将はさっそく、飛行機でビラをまかせました。

ビラは、シンガポールの町に、ヒラヒラとまいおちました。

“大日本帝国陸軍は、二月十一日朝、ブキテマ高地を占領した。

これ以上の戦いはむだである。

一刻もはやく降伏したほうが、イギリスのためである。”

ビラには、英語で、そうかいてありました。

――まもなく、パーシバルは降伏してくるだろう。――

山下中将は、こう考えていました。

しかし、十一日の夜がやってきても、パーシバル将軍からは、なんのおとさたもありませんでした。

ついに、総攻撃の十一日もくれて、十二日がやってきました。

十一日の紀元節に、シンガポールを占領できなかったことを、山下中将は、ひどくくやしがりました。

「もう、こうなったからには、シンガポールを全滅させるまでだ。」

山下中将のくやしさは、激しいいかりにかわりました。

十二日朝、山下中将は、シンガポール総攻撃の命令をくだしました。

牟田口(むだぐち)師団はブキテマから、シンガポール西方のパシルバンジャンの丘にむかい、十三日、パシルバンジャンの攻撃をはじめました。

ここは、シンガポール防衛線のなかでも、ブキテマ高地とならんで、大切なところでした。

ここからは、シンガポールが目と鼻のさきで、しかもここには、イギリス軍のおもな弾薬倉庫と食糧倉庫、それに陸軍病院など、大切な軍事施設のあるアレクサンドラ地区までひと足でした。

牟田口師団は、得意の決死隊をくりだして、ついにここか占領してしまいました。

しかし、十四日、イギリス軍ははげしく反撃してきました。

シンガポールを目のまえにして、日本軍は一歩もすすめませんでした。

十五日も、パシルバンジャンでは激しい戦いがつづけられていましたが、一方、近衛師団と第五師団は、マク・リーチ貯水池にむかって進撃をはじめました。

貯水池をおさえられれば、シンガポールはふくろのネズミも同じです。

のどに、短刀をつきつけられたようなものです。貯水池の占領も、数時間後にせまりました。

すると、その日の午後、イギリス軍陣地のあちこちで、突然、白旗があがりはじめました。

降伏のしるしです。

そして、午後二時すぎ、大きな白旗とユニオン・ジャック(イギリスの国旗)をかついだイギリス軍の軍使が三人、ブキテマとシンガポールをむすぶブキテマ・ロードにあらわれました。

彼らは、パーシバル司令官の降伏文書をもっていました。

その夜、七時すぎ、ブキテマ高地の南側の中腹にあるフォード自動車工場の一室で、山下中将とパーシバル中将が会見をしました。

コロコロとふとった山下中将と、やせて背の高いパーシバル中将とは、いい対照でした。

「簡単におこたえください。」

列席の日英両軍首脳の紹介がすみ、たがいに握手をかわして、椅子に腰をかけると、山下中将がいいました。

「当方でもとめているのは、無条件降伏です。ご承知ですか?」 |

|

そのことばを通訳からほんやくされると、パーシバル中将はちょっとうろたえて、

「我々は、停戦協定をむすぶために、ここへやってきたのです。」

といいました。

「とんでもない。こちらできいているのは、無条件降伏。イエスかノーか、それだけをおこたえねがいたい。」

山下中将は、大声でいだけだかにいいました。いやもおうもありませんでした。

「ノー」といえば、シンガポール全島のイギリス軍はみなごろしだ、と山下中将の目がいっているようでした。

パーシバル司令官は、しばらく、ワイルド参謀と小声で話合っていましたが、やがて、山下司令官のほうをむき、おもい口調でいいました。

「わが軍は、全面的に降伏します。」

パーシバル司令官は、目のまえのテーブルの上にさしだされた降伏文書に、サインをしました。

その時、彼の頭のなかを、チャーチル首相の電文と、葉まきをくわえたチャーチル首相の顔がよぎりました。

“指揮官と上級将校は、兵ととも死ぬべきである”

電文のなかで、チャーチル首相は、こういっていました。

――しかし、いま、自分は生きている。

しかし、これ以上たたかえば、イギリス軍が全滅するだけではない、シンガポールの町はこわされ、市民も殺されるだろう。

――こう考えて、パーシバル司令官は、チャーチル首相のまぼろしを消すように、頭をつよくふりました。

去年のすえに占領されたホンコンについでシンガポールをうしなったことは、イギリスにとって、大きな痛手でした。

シンガポール陥落の報告をうけたチャーチル首相は、国会で演説をしました。

「我々は、シンガポールをうしなった。全マレー半島が、敵の手におちた。

これは、わが大英帝国にとって、大きな敗北である。

しかし、諸君! 我々はもはや、ひとりでたたかっているのではないということを、忘れないでいただきたい。

我々は、偉大な友にかこまれている。

いまや人類の四分の三は、我々とともにすすんでいるのだ。

最後の勝利は、かならず我々のものであると信ずる。

諸君! 我々の団結をさらにつよくして前進し、嵐にいどみ、嵐をつきぬけるためにがんばろうではないか!」 |

シンガポールを占領した日本軍は、この町を昭南(しょうなん)市と名づけ、この町を南方進出の根拠地とすることにしました。

3 ビルマ援蒋ルート top

① ビルマ独立義勇軍

とおく

雲のなかに

ひかっている

ヒマラヤの雪

そのとけたながれで

おいらは

からだをあらう |

ジャングルの中をすすむ日本軍のまえを、こんな民謡をうたいながら、道をきりひらいていく、みなれぬ服装の一隊がありました。

日本軍がビルマの攻撃をはじめたのに、一九四一年(昭和十六年)十二月十日、真珠湾奇襲の二日後のことでした。

日本軍は、ビルマ攻撃作戦の足場を、ビルマと陸つづきの東どなり、タイの国におきました。

日本とタイの間には、攻守同盟がむすばれていましたから、作戦の足場とするには、タイは都合のいいところでした。 |

|

陸路をビルマヘ攻め込むには、タイとビルマの国境をこえていくよりほかに、方法がありません。

けれども、この国境には、二千メートルをこえるけわしい山々がつらなり、そこは深いジャングルにおおわれていて、道らしい道など、ありませんでした。

ジャングルには、二、三十メートルから六、七十メートルもの大木がそびえたち、それらの木々に、あらゆる蔦(つた)がからみついていて、昼なお暗いところでした。

そのうえ、ゾウ、トラ、ヒョウなどの猛獣、それに毒蛇、毒虫、マラリアを伝える蚊などかすみ、有毒植物がおいしげり、底なしの沼や沢がよこたわっていました。

日本軍は敵と戦うまえに、まず、この命とりのジャングルと戦わなければなりませんでした。

民謡をうたいながらすすむ、みなれぬ服装の一隊は、「ド・パーマー(ビルマ人のビルマ)を合言葉とする、BIA(ビルマ独立義勇軍)の青年たちでした。

彼らは、第十五軍の軍司令官飯田中将から先発の命令をうけた沖中佐のひきいる支隊の案内役だったのです。

その頃、ビルマはイギリスに支配されていました。

イラワジ川下流のデルタでとれる米が、ビルマのおもな産物でしたが、石油をはじめ、鉛・亜鉛・錫などの地下資源もゆたかでした。

イギリス人たちは、ビルマ人をこきつかって生産したこれらの産物を、みんな本国にもちかえり、ビルマ人はみじめなくらしをしていました。

なんとかイギリスの支配からはなれて独立し、「ド・パーマー」をかちとろうという運動が、まえからおこっていました。 |

|

「イギリス軍をうちやぶるために、日本軍に協力してくれれば、あなたがたの独立をたすけてあげましょう。」

日本軍は、独立運動をすすめているビルマ人たちに、よびかげました。

このようなビルマ人のなかには、日本で軍隊の訓練をうけて祖国にかえり、独立運動の先頭にたって活躍している人も、何人かいました。

日本軍のよびかけは、独立をのぞむビルマ人には、天の声のように力づよくきこえたのです。

イギリス軍を追い出しても、それにかわって、日本軍が同じように幅をきかすだろう、というようなことは、あまり考えませんでした。

日本軍は、よびかけにおうじてたちあがったビルマ独立義勇軍に、かってをしったジャングルの案内役をたのんだのでした。

沖支隊はジャッグルをぬけて、マレー半島の付け根あたりの西海岸にでました。

やすむひまもなく、ダボイの町をせめて、一九四二年(昭和十七年)一月十九日、ここを占領しました。

沖中佐の先発隊につづいて国境を突破した第五十五師団は、二十日すぎ、ダボイの北の二、三の町を占領し、第十五軍の主力は、ものすごいスピードで、ビルマの首都ラングーンにせまりました。

② 援蒋(えんしょう)ルート

上海・天津そのほかの大切な港を日本軍におさえられて、アメリカ・イギリスの援蒋物資(蒋介石をたすける軍需物資)の海上輸送がおもうようにいかなくなると、蒋介石は、一九三七年(昭和十二年)の十二月、大がかりなビルマ・ルートの開通にとりかかりました。

ビルマのラングーンからマンダレーをぬけ、ラシオ・ムゼをとおって中国にはいり、怒江(どこう、下流のビルマではサルウィン川となります)をわたって雲南省の昆明にいき、そこから重慶につうじる長い長い道、それがビルマ・ルートです。

ここは前から、隊商がつかっていました。

といっても、ロバがやっととおれるほどの小道が、えんえんとつづき、けわしい山々、深い谷々がゆくてをさえぎる、ひどい難路でした。

けれども、蒋介石は、イギリス・アメリカの応援をえて、この細い隊商路を自勁車道路にかえようとしたのです。

五十万人の労働者を、昼夜のべつなくはたらかせて、工事をいそがせました。

できあがったこのルートの道幅は、ビルマ領内で六メートル、中国領内では十メートルもありました。

三トンづみのトラック千四百台がいつも用意されており、一日百台はしらせて月に一万トンの輸送ができるといわれていました。

この道をとおって、日本軍にじゃまされずに、イギリス・アメリカの物資が、どんどん蒋介石のもとへ運ばれていました。

援蒋ルートのなかでも、有力なものでした。

「ビルマ・ルートがつかわれているかぎり、中国をたたきのめすことはむずかしい。」

日本の軍部のおおくのものが、そう考えていました。

ところが、ビルマはイギリスの支配地です。

日中戦争のあいだ、日本は、ビルマ・ルートに、手だしができませんでした。

中国側の昆明付近を爆撃するのが、せきのやまでした。

それだけに、太平洋戦争突入とどうじに、ビルマ・ルートの攻防は、蒋介石にとって、大きな問題でした。

まさに、ビルマ・ルートは、蒋介石の命の綱でした。

それは、また、アメリカ・イギリスにとっても、大きな問題だったのです。

援蒋物資を大量におくりこんでおけば、蒋介石は日本軍と戦いつづけ、日本の大軍を中国大陸にくぎづけにし、太平洋地域が手うすになる、と考えていたからです。

日本の大本営は、どうしてもこのビルマ・ルートをたちきってしまわなければならないとして、ビルマ作戦を計画しました。

③ 「隼」 * (はやぶさ)と「虎」の戦い

* はやぶさは日本の陸軍の戦闘機で、ゼロ戦は海軍の戦闘機。

“十二月二十五日を期し、戦爆連合してラングーンを攻撃せよ。”

陸軍航空隊の加藤健夫中佐が、このような命令をうけとったのは、二十四日の朝のことでした。

「いよいよ、南の空で活躍するときがきたぞ。愛機に、充分、うまいものをくわせておけよ。」

彼は、おおごえで部下にいいました。

加藤中佐の指揮する部隊は、加藤隼戦闘機隊とよばれ、「隼」(はやぶさ)とよばれる性能のいい戦闘機と、熟練した飛行士で編成されていました。

「隼」は、海軍の「ゼロ戦」とならんで、日本空軍の宝でした。

中国大陸では、アメリカからおくりこまれた蒋介石の飛行機をたくさんうちおとして、数々の手柄をたてていました。

イギリスの精鋭機スピットファイヤー、ポーカー・ハリケーン、カーチスP40などと渡りあえるのは、陸軍機では「隼」ぐらいのものでした。

それは、まさに、ハヤブサ(飛行のはやいタカの一種)という名のとおり、獲物にとびかかっていくのでした。

二月二十五日、加藤部隊は爆撃隊と一緒になって、空からラングーンを攻撃しました。

援蒋物資に大きな損害をあたえ、町は日本空軍の猛爆に、大混乱におちいりました。

ところが、ラングーン飛行場からまいあかって、「隼」をむかえうつ敵の戦闘機が、これまで経験したことがないほど、勇ましく、そのうえ強いことに、加藤隊長は気がつきました。

ラングーン上空にまいあがってきた敵の戦闘機は、アメリカから中国援助にやってきていた義勇隊の戦闘機一個中隊だったのです。

この中隊を指揮していたのは、退役のアメリカ陸軍将校C・L・シェンノートでした。

彼は、一九三七年(昭和十二年)に蒋介石にまねかねて、中国軍のパイロットの訓練にやってきた将校でした。

四年ばかりして帰国し、退役になると、今度は、アメリカのむこうみずな飛行士を集めて航空義勇隊をつくり、再びアジアへやってきたのです。

根っからの戦闘機乗りでした。

中国人は、このむこうみずの航空隊を「フライング・タイガー(空とぶ虎)」とよんでいました。

彼らはたくさんの月給のほかに、敵機一機おとすごとに、月給の額ほどの賞金がもらえるのでした。

「隼」と「フライング・タイガー」の戦いは、ビルマ・ルートの攻防をかけて、ラングーンの上空でしのぎをけずりました。

加藤隊長は、その後もラングーン上空で活躍していましたが、五月二十二日、ラングーンの西、ベンガル湾上の戦いで、ついに戦死してしまいました。

彼は生前の手柄によって、中佐からいきなり二階級すすんで少将になりました。

陸軍で、はじめての取扱いでした。

③ ラングーンからマンダレーへ

三月のはじめ、陸上の日本軍は、空軍の活躍にたすけられながら、しだいにラングーンの包囲の輪をちぢめていきました。

ラングーンをまもるイギリス軍の司令官はいくさにめっほう強いといわれるアレキサンダー将軍でした。

“ラングーンを死守せよ。

それができぬときは、中国軍と連絡をとりながら、北方へ後退、北部ビルマはかならず死守せよ。”

彼は、総司令官から、このような命令をうけていました、イギリス軍は、なんとしても、日本軍にビルマ・ルートをたちきられたくなかったのです。

けれどもラングーンの陥落は、時間の問題となりました。

アレキサンダーは、ラングーンの大精油工場や軍事施設に火をはなって、北方へ後退するよう、部下にめいじました。

けれども、火をはなつまえに、日本軍がラングーンヘなだれこんだのです。

イギリス軍は、援蒋物資の山に火をつけると、とるものもとりあえず、北へにげました。

|

|

三月八日、ついに日本軍はラングーンを占領しました。

もえくすぶる煙のなかに、ソフトアイスクリームの容器をさかさにしたようなパゴダの塔があちこちに、寂しげにたっていました。

ビルマ・ルートの起点ラングーンをせめおとした日本軍は、にげるイギリス軍の追撃を開始しました。

むかうところは、ビルマ・ルートの要地、マンダレーです。

各地からたいきゃくしてきた主力のイギリス軍、それにインド軍、ビルマ軍、蒋介石軍が、すべてマンダレーに集結していきました。

アメリカ軍は、空軍を応援によこしました。

マンダレーはビルマ最後の砦であり、ここをとられることはビルマ・ルートが完全にたちきられることになるのでした。

マンダレーは、かつてのビルマ王朝の都であり、日本の京都になぞらえられる、しずかな仏都でした。

金色にかがやくパゴダが、チンドウィン川に、美しくかげをうつしています。

けれどもこの町は、連合軍の兵隊でうずまり、町のまわりは、昼夜ふっとおしの陣地づくりの作業が、やかましくはじめられていました。

ラングーンからマンダレーまで六百キロ。

暑いさなかに、山をこえ、谷を渡り、敵と戦いなから、日本軍は、マソダレーにせまりました。

日本軍は再び、マンダレーをおおきく包囲しました。

飯田軍司令官は、各兵団・師団に、マンダレー総攻撃の命令をくだしました。

いくさにめっぽう強いというアレキサンダー将軍がまもる、難攻不落といわれたマンダレーも、日本軍の猛攻撃のまえには、手がでませんでした。

彼らは、また、まちに火をはなち、マンダレーをすてて、にげました。

日本軍は、タイの国境をこえてビルマに進撃してから百日あまりで、ビルマからイギリス軍を完全においはらい、ビルマ・ルートをたちきることができました。

ビルマ・ルートをうしなったイギリス・アメリカにとって、援蒋物資をどのようにとどけるかが問題となりました。

彼らはインドからヒマラヤ山脈をこえて昆明まで空輸するという、危険のおおい困難な方法をとることにしました。

ビルマの日本空軍基地から、この空輸をじゃますることはできませんでした。

その後、彼らは、ヒマラヤごえの陸路をきりひらいて、援蒋物資を中国へおくりこむようになりました。

「ド・パーマー!(ビルマ人のビルマー)」

「ド・パーマー!」

「チャイヨー!(ばんざい!)」

「チャイヨー!」

一九四三年(昭和十八年)八月一日、真夏の南の太陽がぎらつくラングーンの町に、ビルマ人の独立のさけびが、よろこびのこえと一緒になって、あふれていました。

黄金の大仏塔シュエダゴン・バゴダが、美しくきらめいていました。

バー・モー博士を総理とする、新しいビルマ政府がうまれたのです。

けれどもそれは、植民地の支配者イギリスにかわった、ファシスト日本のかいらい(あやつり人形)政府でした。

top

**************************************** |