|

****************************************

Index 太平洋の攻防(その一 その二 その三 その四 その五)

|

太平洋の攻防(その四)

10 延安の日本人

①八路軍の捕虜なって

②延安の日本人たち

③反戦同盟から人民開放連盟へ

|

11 日本につれてこられた朝鮮人

①「朝鮮人狩り」

②「タコ部屋」の生活

③朝鮮人坑夫の抵抗

12 ベトナムの人びと

①ベトナム独立の日

②ベトナムの歴史

③ホー・チ・ミンの活躍

④ボー・グェン・ザップのもとで |

10 延安の日本人 top

① 八路軍の捕虜となって

一九四二年(昭和十七年)五月一日は、小林一等兵にとって、一生涯をつうじて、忘れることのできない日となりました。

この日、山西省太原ちかくの鉄道をまもっていた小林一等兵のぞくする小隊は、八路軍(はちろぐん)の奇襲をうけ、ほとんど全滅にちかいまで、やられてしまいました。

中国共産党の軍隊は、中国紅軍(いまの中国の軍隊、中国人民解放軍の前身)とよばれていました。

一九三七年(昭和十二年)、日中戦争がはじまるとまもなく、華北・華中で活躍していた中国紅軍の主力は、中国政府軍の国民革命軍第八路軍に編入され、そのすこしあと、南方でおもに遊撃戦をしていた中国紅軍は、同じように新四軍(しんしぐん)に編入されました。

日本軍は、ことに「神出鬼没」の八路軍になやまされつづけていました。

負傷して気をうしなっているあいだに、小林一等兵は、八路軍の捕虜になってしまったのです。

中国の軍隊、ことに八路軍の捕虜のあつかいはむごい、といつも上官からかかされていた小林一等兵は、これから、んなに苦しめられるのか、どんなにはずかしめをうけるのか、そして、さいごには銃殺されるのだろうと考えて、まっくらやみの谷底につきおとされたような気に、うちしずみました。 |

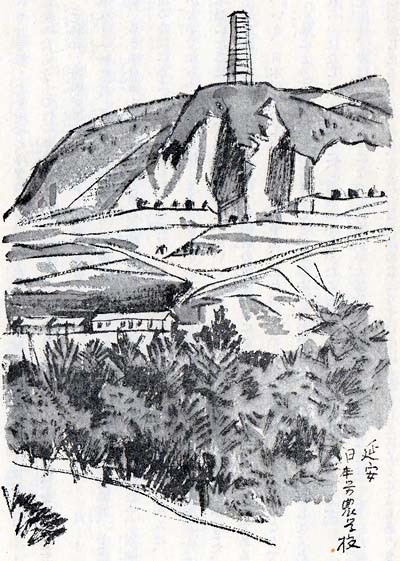

八路軍の根拠地延安

洞窟を掘って住居にしていた

|

けれども、いつまでたっても、そのときがやってきませんでした。

八路軍の兵士たちは、捕虜の小林一等兵をいじめるどころか、ていねいに傷のかいほうをしてくれて、きいてもわからぬ中国語でなにかいい、二コニコしながら、飯をくえ、茶をのめ、と手つきでわかるしぐさをして、もてなしてくれるのです。

けれども、小林一等兵は、けっして気をゆるしませんでした。

傷がなおったら銃殺にするのだろう、それまでは、気のどくがってもてなしてくれるのだろう、とおもっていました。

なんとかしてにげだすすきをねらっていました。

やがて、小林一等兵のきずもなおり、一人であるけるようになりました。

けれども、銃殺にされるけはいがありません。

それどころか、ますます、親しみをこめたえがおで、いっそうてあつくもてなしてくれるのでした。

小林一等兵は、言葉もわがらぬ、習慣もちがう中国人のあいだに、一人だけ異国人としているさみしさはありましたが、日本の軍隊とあまりにもちがう八路軍の暖かいようすに、逃げ出したい気持が、しだいにうすれていくのでした。

そんなある日、小林一等兵は、「共産軍」の本拠、毛沢東のいる延安というところへつれていかれることになりました。

延安。そこは、腦海線の西安、遣唐使のむかしは長安といったこの町から、汽車はもちろん自動車もやすやすとはかよわぬ山道を数百キロメートルも北のおくへはいりこんだところだと、通訳係の日本語をすこしはなせる八路軍の兵士が教えてくれました。

――殺されないにしても、延安へつれていかれたら、再び生きて日本の土をふむことはあるまい。――

小林一等兵は、そうおもうと、しらずしらず、目がしらがあつくなるのでした。それにもかかわらず、どうしてもにげだそうというかがおこらなかったのはふしぎでした。

「小林さん、あなたが延安へいかれることを、この部隊のものはみな、うらやましがっていますよ。」

通訳係にそういわれても、小林一等兵には、なぜ、みんながうらやましがっているのか、さっぱりわかりませんでした。

小林一等兵をつれた八路軍の一行は、山をこえ、谷をわたり、南へくだって、それから西へむかいました。

日本軍はもちろん、国民党の軍隊のいないところをとおらなければならないので、まわり道をしているようすでした。

けれども、部落をとおるときは、どの部落でも、一行は大変な歓迎をうけました。

ふしぎなことに、部落の中国人たちは、敵の兵隊である小林一等兵を、ことさらのように、歓迎するのでした。

「国際的朋友日本人民同志! 歓迎歓迎!

(外国の友人、日本人民同志、よくいらっしやいました!)」

そういって、食べ物でも、お茶でも特別にもってきてくれるのです。

それはまだよかったのですが、部落によっては一行のために歓迎会をひらいて、歌をうたい、おどりをおどってくれ、小林にも、うたえ、おどれとすすめるのには、へいこうしました。

小林の気持のくらい谷間に、しだいに光がさしはじめました。部落の人たちから、

「小林、小林!」などとよばれることもありました。

中国のならわしでは、尊敬のいみをこめたときに、姓のまえに「老」をつけ、若い人を親しみこめてよぶときに「小」をつけることがあります。 |

歓迎をうけてとまどう小林一等兵

|

小林という姓をそのままよべば、「かわいい林さん」にあたるわけです。

部落の中国人は、日本人としての姓が、本当は小林というのだ、などということをしらずに、「かわいい林さん――小林」と、親しみをこめてよびました。

八路軍にたいする部落の人たちの信頼は、また、か区別でした。まるで救世主でもむかえるように、あつかうのです。

けれども、八路軍の兵士は、そんな部落の人だもの好意に、けっしてあまえてはいないようでした。

部落の農家をかりてねるとき、小林一等兵を家のなかにねかせても、自分たちは、軒下や物置小屋で、いつももっている安物の毛布にくるまってねるのです。

部落の人が仕事をしていれば、旅のつかれをやすめるひまもなく、手伝います。荷車をおしているのをみると、ひっぱってやります。

中国では、日本とちかって、一輪車の荷車をおしていきます。

一泊して出発するときは、きれいにあとかたづけをしていきます。そのうえ、たべたものの代金はかならずはらっているようでしたし、かりたものは、どんなわずかなものでも、きちんと返していました。

八路軍の兵士たちは、部落の人たちに、これっぽちの迷惑もかけまいとしているようでした。

日本の軍隊と八路軍のおおきなちがいに、小林一等兵は、目をみはりました。

こうして、幾日、旅をしたことでしょうか。一行は、ようやく延安につきました。

その町のまんたかを延河(イエンホー)とよばれる川がながれ、その両がわに山、かせまり、川の両岸にわずかばかりの平地がある、そんな町が延安でした。

延河の両側にせまった山は、木がすくなく、白っちゃけた黄土がむきだしており、町には、めぼしいビルもなければ、中国のほかの町のように、赤・青・黄に色どられた建物もありません。

延安は、黄土高原に、ひっそりとたたずんでいました。

さむざむとした、かわいたような町だなと、小林一等兵は思いました。

けれども、中国のほかの町のように、道ばたでばくちをうち、あちこちからアヘンのにおいがしてき、ごみの山がそこここにある、という町ではありませんでした。

ふるい、しずかな、きよらかな町というかんじでもありました。

この町が、中国共産党とその軍隊の訌軍の本拠とはおもえませんでした。

小林一等兵は、まえから、八路軍の捕虜となって延安にきている日本人たちのすまいへつれていかれました。

すまいとはいっても、それは、黄土の山腹にほられた穴でした。

穴がいくつもならんでおり、その入口に番号がついていました。

ひとつに十人ばかりすんでいる穴が、あちこちに十ほどもありました。

小林一等兵がつれていかれた五番の穴のなかでは、日本人が、あい色の八路軍の軍服をきて、板の間の上にあぐらをかき、手まきのたばこをふかしながら話をしていました。

そこは、日本労農学校生徒の宿舎のひとつでした。

② 延安(えんあん)の日本人たち

中国のあちこちの日本兵捕虜のあいだに、日本人反対同盟がひろまり、反戦運動をくりひろげていました。

そして、延安をはじめ、中国のあちこちに、同盟ができていました。

延安には、反戦同盟だけでなく、日本労農学校というものまで、つくられていたのです。

小林一等兵は、五番の穴の人たちに、さっそく、軍隊式のあいさつをしました。

「小林一等兵まいりました。本日から、よろしくおがいしたいであります。」

すると、一番年かさにみえる日本人が、

「小林君というんだね。だが、一等兵はいけないな。ここは、日本の軍隊じゃない。日本労農学校の寄宿舎だからね。」

小林一等兵は、このときから一等兵ではなくなり、ほかのものとなかまである「同志」ということになりました。

それだけではありません。姓名までかえました。

小林は、ハヤシライスがすきだというので、林来州がいいだろうということになってしまいました。

中国語でよべば、リン・ライジョウです。

――こんなふざけた名前をつけて、中国共産党のえらい人におこられやしないだろうか。――

小林は心配しましたが、ここには、中国共産党のえらい人からつけてもらったという名前に、みょうなのがたくさんいました。

たとえば、井上信三(胃の上心臓)とか、近藤勇造(今度言うぞ)、今井太郎(今言ったろう)など、つぶよりがそろっていました。

延安にきても、捕虜というはずかしさがなかなかふっきれませんでしたが、ここにいる日本労農学校の生徒の明るい気持のなかでくらすうちに、捕虜のはずかしさは、しだいになくなっていくのでした。

二週間ほどしたころ、小林は王家坪という部落にすんでいる岡野進という日本人のところへつれていかれました。

「岡野同志、今度延安にきた林来州(はやしらいす)同志です。」

小林は、その人にこう紹介されました。

五十年配のその人は、やさしい目つきで、ものやわらかに話しかけました。

「やあ、林君というんですね。ごくろうさん。

元気になったら、反戦運動を一緒にやろうじゃないか。

いや、いや、ついさきごろまで、天皇のために戦死しようとしていた者が、その戦争に反対するというんだから、めんくらうのもあたりまえだよ。

労農学校にはいって学習すれば、きっと、わかるようになるとおもうね。」

そして、反戦同盟や日本労農学校のようすなどを、わかりやすく話してくれるのでした。

日本労農学校は、「反戦運動のできる活動家」をつくること、さらに将来、戦後日本の建設をすすめるため、つまり、民主日本建設のために行動できるものを養成する」のが目的でした。 |

小林一等兵は日本人の岡野進を紹介された。

|

岡野進という人は、日本労農学校の校長先生だというが、延安にいる日本人のなかで、一番の指導者にちがいないと、小林は思いました。

それにしても、ずいぶんやさしそうな人だが、軍人あがりではなさそうだし、いままでなにをやっていた人だろうか、と小林は、かえりのみちすがら、考えるのでした。

つれの日本人にきいても、わらってこたえてくれません。

「わかるときがくればわかるさ。」と、いうだけでした。

それからまた二週間ほどしてから、ちょっとした試験をやって、小林は日本労農学校の生徒にしてもらいました。

旧延安城のはずれにある延安大橋のちかくに、宝塔のある宝塔山がそびえています。

その宝塔山の中腹をきりくずしたがけの上に、日本労農学校の木造の校舎がありました。

けれども、図書室も、娯楽室も、食堂も、生徒の宿舎も、すべて中腹から山頂ちかくの黄土をほった穴でした。

このようなあな、つまり洞窟を、中国では、窰洞とよんでいました。

生徒は、全部で五十人以上もいました。

けれども、生徒のおおくは、兵隊のころ、二等兵・ 一等兵・上等兵などだったもので、下士官(伍長・軍曹・曹長)や将校(准尉以上)は、ごくまれでした。

それに小林のように大学を出たものはほんのわずかで、小学校をでただけの、労働者・農民の出身が大半でした。

朝六時におきて、夜十時にねるまで、日課がきまっていました。

学課は午前三時間、午後二時間、あとは自習・討論の時間と自由の時間でした。

夜は、石油ランプしかないので、討論か自由の時間にあてられていました。

学課は主に政治・経済・時事問題で、なかみは、小林が大学でならったものとは、まるきりちがっていました。

世のなかの人がみんな同じように幸福になるためには、どんな世のなかがいいのか、そのための政治はどんなものか、また、世のなかを進歩発展させていくには、労働者の労働がなにをおいても一番大切であること、いま、日本がやっているような戦争は、だれのためのものであるか、などということでした。

小林にとっては、はじめてきくことがおおかったのですが、わかりやすく話してくれるそれらの話は、しだいに、道理にかなったことだというような気がしてきました。 |

延安日本労農学校

|

先生は、やはり、捕虜になった日本兵が大部分でしたが、時事問題などは、ときには岡野校長が教えることもあり、また、日本語のじょうずな中国人が教えにくることもありました。

中国語は、大切な学課のひとつでした。

娯楽のおもなものは、手製のトランプ、碁・しょうぎなどでした。

運動場は、宝塔山をおりたところの、延河の川原で、スポーツは野球が一番さかんでした。

日本の内地では、ちょうど「ほしがりません、勝つまでは」といって、肉や魚などはろくにたべられなかったのですが、延安では、食料はゆたかで、川魚や、ブタ・ニワトリ・ヒツジの肉のどれかが毎日のように、食膳につきました。

生徒になってからしばらくして、小林は日本人反戦同盟延安支部にいれてもらいました。

延安では、一九四〇年に、岡野進が延安にやってきてから、反戦同盟の組織や日本労農学校などがつぎっぎにつくられ、日本人捕虜の教育が、めきめき成績をあげていました。

岡野進の本当の名は野坂参三(戦後の最初の共産党委員長)でした。

③ 反戦同盟から人民解放連盟へ

延安のような山奥にいても、ヨーロッパ戦線や太平洋戦争のようすが、ラジオや新聞の発達した日本の内地にいるより、何倍も正確に知ることができました。

一九四三年(昭和十八年)にはいると、七月にまず、イタリアのムッソリーニが首相をやっておれなくなり、九月には、イタリアは連合国側に無条件降伏をし、十月十三日には、ぎゃくに、ドイツに宣戦をするしまつでした。

破竹のいきおいだったナチス・ドイツ軍も、レニングラードでソ連軍の反撃にあい、旗いろがしだいに悪くなりはじめていました。

太平洋の戦闘では、日本軍が、ガダルカナル島でおおきくまけ、ア″ツ島の守備隊が全滅し、ここでも敗色がこくなっていました。

このような世界の情勢が、手にとるようにわかると、延安の日本人は、いっそう反戦運動をつよめることになりました。

一九四四年(昭和十九年)二月、岡野進は、日本人反戦同盟を日本人民解放連盟に発展させようではないか、と主張しました。 それは、

「反戦同盟は、日本の兵士に戦争の本当の性質をしらせ、戦争をきらったり、戦争に反対したりする気分をおこさせるのが目的だ。

しかし、解放連盟は、日本兵士によびかけて反戦をすすめるだけでなく、中国にすんでいる軍人以外の日本人(居留民)や日本内地の人にまで働きかけ、日本をもっとよい民主的な日本にするという、さらにひろい大きい役目をもっている。

いまの、ヨーロッパや太平洋、中国の戦線のようすから、ファシズムに反対する民主勢力がいま勝とうとしていることがはっきりした。

また、我々の反戦同盟の力もおおきくなった。

だから、日本人民全体の解放、民主日本をつくりあげること、そういうことをいまからはじめなければならないし、また、できるであろう。」という理由からでした。

岡野の、このすばらしい意見は、みんなの賛成をえました。各地の反戦同盟の支部にもつたわりました。

一九四四年二月二十日、各地から代表をあつめて、延安の王家坪の中央大講堂で、日本人民解放連盟の結成大会がひらかれました。

毛沢東(もうたくとう)・劉少竒(りゅうしょうき)・周恩来(しゅうおんらい)・朱徳(しゅとく)をはじめ、中国共産党や中国紅軍の幹部、延安にいたソ連人・アメリカ人・フランス人そのほかの外国人もまねかれて、列席しました。

日本人民解放連盟がめでたく結成されたとき、だれかが、国際歌『インターナショナル』をうたおうではないか、と提案しました。

起て 飢えたるものよ

今ぞ 日はちかし

さめよ わが同胞

暁は 来ぬ |

日本人は日本語で、中国人は中国語で、ソ連人はロシア語で、フランス人はフランス語で、アメリカ人とイギリス人は英語で、それぞれうたいはじめました。

言葉こそちがっていましたが、世界の人民をむすびつけるこの歌は、力づよく、延安の黄土(こうど)の山々にこだましました。

「暁は来ぬ」――そうです。夜明けは、もうすぐそこまできていたのです。

11 日本につれてこられた朝鮮人 top

① 「朝鮮人狩り」

朝鮮人の金宗植(きんそうしょく)が、うまい言葉にだまされて、日本へつれてこられたのは、一九四二年(昭和十七年)、かれが二十六歳のときのことでした。

宗植(そうしょく)の父は、わずかばかりの田んぼをたがやしている貧しい小作人、母は病気がちでした。

宗植は、ようやく工場の臨時やといにありつきましたが、いくらはたらいても、自分が食べるにもたりないほどの収入しがありませんでした。

弟も妹も、学校へいくどころか、毎日すきっ腹をかかえて、ものごいをしてあるいていました。

朝鮮人の生活の苦しさは、日本が中国へせめこんでからひどさがまし、アメリカ・イギリスと戦争をするようになると、いっそうひどくなっていました。

――なんとかならないものか。――

思案にくれながら、テク(大邸)のまちをあるいている宗植の目に、とつぜん、おおきな文字がとびこんできました。

“朝鮮人急募! 鉄道敷設員、高給優遇。委細面談”

日本人にだまされつづけてきた朝鮮人の金宗植は、広告のなかみをそのまま信用することができませんでしたが、委細面談(しさいめんだん)とあるからには、ひとまず係りの人にあってみょうと思いました。

それは、日本の北海道で新しい鉄道をしく、そのためにたくさんの人手がいる。

そこへいって働かないか、というのでした。

二年の契約で、日給が五円、契約がおわったときは、二千円ぐらい貯金ができているだろうし、月づき故郷に仕送りをしようというなら、それもよかろうとも、係りの人はいいました。

これは、宗植にとって、いまの何倍も、いい条件でした。

それに最近、朝鮮人の「皇民化」がすすみ、「天皇陛下のおめぐみ」で、それまでの志願兵制度が、この年から徴兵制度にかわりました。

体さえ丈夫ならば、希望のあるなしにかかわらず、だれかれの区別なく、兵隊にとられることになったのです。

朝鮮総督府(そうとくふ、朝鮮をおさめる日本の役所)の役人は、

「朝鮮人の皇民化の成績がいいから、朝鮮人のこころがけがいいから、日本人と同じように、日本軍の兵隊にしてやるのだ」といいました。

それもあったでしょうが、実際には、日本人だけでは、兵隊がたりなくなったのです。

徴兵で兵隊にとられることを考えれば、日給五円の鉄道敷設員のほうが、どんなにいいかしれませんでした。

家にかえって、父親に相談してからと思いましたが、いますぐ相談をしろというのです。

いやもおうもありません。宗植は、募集におうじることにしました。

それをしった父親は、そんなうまい話があるはずがない、日本人のペテン(だますこと)だ、といって反対しましたが、日本人と約束をしてしまった以上、どうすることもできません。

北海道から、貯金する金を、月づき、父親のところへ送ることにしました。

プサン(釜山)の港を、九州の門司にむかって船出しだのは、それから数日のちのことでした。

数十年まえ(一九一〇年、明治四十三年)、朝鮮が日本の植民地になってから、さまざまな運命をせおい、門司の港にむかってプサンを船出した朝鮮人が、何十万人、何百万人いたことでしょう。

プサンにあつめられた宗植のようなものが、なんと百三十名もいました。

宗植のように広告の募集におうじてきたものもいましたが、なかには人さらいにあったように、むりやりつれてこられたものも、たくさんいました。

キョンサン(慶山)の田んぼではたらいていたら、トラックがやってきて、いやもおうもなくのせられ、きのみきのままでつれてこられたという者、チョンド(清道)の男は、朝早くねこみをおそわれてトラックにのせられたといい、テクのまちをぶらぶらしていたら、やにわにつかまえられてつれてこられたという男、そんな人たちが、不安におののいていました。

――これは“朝鮮人募集”じゃなくて、まるで“朝鮮人狩り”じゃないか。――

そう思ったとき、「日本人のペテンだ」という父親の言葉が、宗植のあたまをかすめました。

けれども日給五円、月づき何十円かの仕送り、ということを考えて、その不安をかきげすように、頭をふりました。

プサンから門司までの船は、もちろん貨物船でしたし、門司から北海道までも有蓋貨車でした。

目つきのよくない日本人とたん大かの朝鮮人が、いつもみはりをしていました。

貨車は、北海道の入口の函館からさらに北へのぼり、札幌をすぎて一時間あまりもたったあたりの駅で、全員がようやくおろされました。

「国防婦人会」とかいた白いたすきをかけた女の人たちや、警防団の男の人たちが、日の丸の小旗をもって、でむかえていてくれましたが、そのほかに、警官がたくさんでていました。

日本人たちは、でむかえをよそおって、朝鮮人がにげるのを警戒しているように、宗植にはかんじられるのでした。

朝鮮人たちがつれていかれたのは、郊外の山のふもとの、いくつかのバラックだての家でした。

ここで、かれらは、三十人ほどずつの組にわけられ、宗植は、藤田という組にいれられました。

ゴロツキのような藤田という組長が、みんなにいいました。

「おまえたちは、きょうから、おれの組にはいった。

これからはすべて、おれの命令にしたがわなければいけない。」

駅の日の丸のでむかえとは、うってかおった、つっけんどんなあつかいです。

藤田はさらに、みんなをみまわしながらつづけました。

「一週間ほどの、皇民化の教育と作業の訓練がすんだら、おれの指揮にしたがって、炭坑で働くのだ。」

金宗植は、いきをのむ思いでした。鉄道敷設工事で働くのではなかったのです。

炭坑で働く。いままで日本へわたった何十万、何百万人の朝鮮人のおおくが、炭鉱夫になって働きました。

日本人の何分の一かの安い賃金で、一番危険なところで、ひどく働かされました。 |

ゴロツキのような藤田から、炭鉱で働くよう命じられる宗植

|

病気や怪我で、はたらけなくなる者、命をおとす者が、たくさんいました。

働けなくなった者は、ぼろきれのようにすてられました。

そのようなはなしは、朝鮮人のだれもがしっていることでした。

――炭坑夫募集では、人が集まらないから、鉄道敷設工事といってだましたのだ。――

こう思ったとき、宗植の口から、大きいこえがとびだしていました。

「わたしは、鉄道敷設工事で働く約束でした。炭坑ならば、やりたくありません。」

組長の藤田は、キョロリと目をむくと、宗植のそばへよってきて、いきなり、ボカッとなぐりつけてから、いいました。

「おまえら鮮人が、日本へきて、日本人といっしょに働けるだけでも、ありがたくおもえ。

いまを、どんなときだとおもっているのだ。

この非常時に、しかも鮮人のくせに、仕事のえりごのみをするとはなにごとだ。」

そのころ、日本人が朝鮮人をばかにしたり、いやしんだりするとき、鮮人とよぶことがありました。

――しかし、約束がちがいます。――

そうさげぼうとしたとき、藤田のよこにいた子分が、カシの棒で、宗植の背中をどやしつけました。

宗植は、くらくらっと目まいがして、たおれました。

② 「タコ部屋」の生活

朝おきると、まず『君が代』で「皇民化訓練」がはじまりました。

そして、「皇国臣民の誓詞(せいし、誓いの言葉)」をいわされました。

“一ツ 我等ハ皇国臣民ナリ。忠誠以テ君国二報ゼン。”

朝鮮にいるとき、機会あるごとにいわされたあれを、ここでもとなえさせられたのです。

それから、皇民化にとって一番のはやみちは、国語をつかうことだといわれました。

国語――日本の植民地朝鮮の国語は朝鮮語ではなくて、日本語だったのです。

朝鮮人の皇民化とは、つまり、朝鮮人を日本の政治や風俗・習慣になじませ、天皇をありがたいとおもわせ、忠義の心をもたせよう、ということです。

かれらを日本になじませるには、朝鮮民族のたましいをわすれさせることが必要でした。

朝鮮にいる朝鮮人にも、朝鮮語や朝鮮の歴史を教えることをやめ、日本語と日本の歴史を教えました。

炭坑の金宗植たちも、朝鮮人どうしが朝鮮語ではなすことを、きびしくとりしまられました。

そのほうが、はやく日本語がじょうずになるといかれましたが、実際は、日本人監督にわからない朝鮮語で、むほんのくわだてでも相談されたら、ということをなによりもおそれていたからでした。

また、炭坑会社の労務課のえらい日本人がきて、はなしをしました。

「日本の国は、天照大神というたいそうりっぱな神さまの子孫である天皇陛下がおおさめになっている。

おまえたちは、そのようなありかたい国の国民、つまり皇国臣民となって、この鉱山で働き、天皇と御国のためにつくせることを、感謝しなければいけない。

これは、みな、天皇陛下のありがたいおめぐみなのである。」

その日本人は、このようにいいました。

けれども、日本の政府や役人たちのひどいしうちをしっている朝鮮人は、だれも、そうは思いませんでした。

日本の政府や日本人のために、朝鮮人がおとなしく、こきつかわれるようにするための、いいがかりにすぎないとおもっていました。

仕事がはじまると、それは、ひどい重労働でした。

戦争がながびき、またはげしくなると、ことに石炭の増産がいそがれました。

炭坑の坑道をおくへおくへとほりすすめては、石炭をほりだしました。

一番はげしい、そして一番危険のおおい坑道開さくの仕事に、朝鮮人をつかったのです。

朝鮮人炭坑夫は、平均して、日本人炭坑夫の∇五ばいぱ、はたらかされました。

仕事をおえて、バラックにかえりつくと、たおれるように、床にころがるのでした。

バラックの生活は、「タコ部屋」といわれる、ひどいものでした。

バラックでは、十畳じきぐらいの広さ(約十五平方メートル)に、三十人以上も、朝鮮人労働者をつめこんでいました。

実際には二交替で、いつも十五人ぐらいずつ、交代でねおきしていましたから、一平方メートルに一人の割合でした。

足をゆっくりのばすゆとりもありません。

月に三日ある休みの日は、三十人がかちあうので、大変でした。

しかも、外出は禁止されていましたので、バラックから朝鮮人がはみだすしまつでした。

床にはむしろがしいてあるだげの板の間、ふとんは、かけるのとしくのとそれぞれ一枚ずつのせんべいぶとん、火の気はありませんでした。

こんなしまつで北海道の冬をこすのは、なみたいていのことではありません。

小声死にしないほうが、ふしぎなくらいです。食べる物は、麦飯ならばいいほうで、すいとん、あるいはイモのときがおおく、おかずはつけもの、夜だけ、ひじきのにたものと味噌汁がつきました。

金宗植は、それでも、朝鮮にのこしてきた父母や弟妹への仕送りのことを考え、歯をくいしばって、たえしのびました。

一ヵ月すぎて、はじめての給料をもらいました。

藤田の組の若いものからわたされたお金は、たった五円ていどでした。

「約束がちがうっ!」とさけんだのは、金宗植だけではありませんでした。

「ばかをいうな。おまえたちにやった地下たび代、それに食費、ふとん代そのほかのかかりをさっぴげば、そうなるさ。」

若い日本人は、せせらわらうようにいいました。

それでも、ようやく、給料の明細書をみせてくれ、という宗植らの要求がとおって、一人一人の明細書をとることができました。

けれども、それをみても、給料がふえるはずがありません。

地下たび代が二足で三円、わらじ二足で六十銭、食費一日一円二十銭で月三十六円、せんべいぶとんの借り賃が二枚一日四十銭で一ヵ月十二円、そのほか、タバコや酒、日用品雑貨代などをあわせると、金宗植のさっぴかれる分の合計は七十四、五円になっていました。

それだけ支出があっても、七、八十円はのこるはずでした。

ところが、給料の欄をみると、これはどうでしょう。

日給三円×二七日=八一円ことなっているではありませんか。

日給制ですから、月三日ある休みの分はひかれてもしかたがありませんが、日給五円という約束が三円となっているのは、どうしたことでしょう。

宗植らなん人かが、藤田組へききにいきました。

「だれが、そんな約束をした? 俺たちは、一人あたり三円のわりで、会社から受取ってきているのだ。」

藤田組の相談は、そっけないものでした。

「いや、朝鮮で募集のときは、一日五円くれるといったはずです。」

宗植らも必死でした。

「やい、やい。俺たちのやっていることに、インネンをつける気か。」

カシの棒をもった若い日本人が、宗植たちをとりまきました。

けっきょく、会社の係りのものにきくことにたりましたが、

「おまえらのことは、藤田組が責任をもっているのだから……。」

と、会社の係りから、あうことさえ、にべもなく断わられてしまいました。

朝鮮にいたときから、日本人のしうちにたいして、朝鮮人はいつもそうしなければならなかったように、今度もまた、宗植たちは、泣き寝入りをするよりほか、しかたがありませんでした。

――こんなことで、いいのか。――

宗植(ジョンシク)は、朝鮮にいる父母に、一銭も仕送りができないことが気がかりでした。

そのうえ、日本人にだまされ、しいたげられている、というくやしさが、ふつふつと胸にわいてくるのでした。

③ 朝鮮人坑夫の抵抗

金宗植(きんそうしょく)と組はちがいましたが、同じ仕事場に、朴玉永(ぼくぎょくえい)という、よく働く男がいました。

年のころは三十ぐらいで、、頑丈なからだつきをしていました。

かれは、なにくれとなく、宗植に目をかげてくれました。

あるとき、朴玉永が、あなをほりながら、小声で、宗植にいいました。

「おまえ、金日成(キムイルソン)って、しっているか?」

それは朝鮮語だったので、宗植(そうしょく)はドキッとして、あたりをみまわしました。

そして、日本人監督の耳にはとどかなかったことをしると、ホッとしました。

宗植も、朝鮮にいるとき、金日成の名前をきいていました。

長白山あたりを根じろにして、朝鮮人のために、日本軍とたたかっている、というぐらいのことはしっていました。

「うん」と、こえをださずに、宗植がうなずくと、 |

炭鉱で働きながら会話をする宗植と玉永

|

「その金日成将軍がなあ、いまに、朝鮮を日本から取返して、朝鮮人のものにしてくれるのだ。

そんなにさきの話ではない。

みろ、日本は、物資も、兵隊も、働きてもたりないで、俺たちをこきつかっているではないか。

もうじき、日本は負けるぞ。そのときが、俺たちの朝鮮が生まれるときなんだ。」 |

といって玉永は、宗植のかたをポンとたたき、

「元気をだして、生きぬこう」と、坑道のかべにむかって、働きだしました。

――日本が負ける。――

宗植は、考えてもみなかったことです。こんなにいばりちらし、しかもつよそうな日本が負けることがあるのだろうか。

いったいだれに負げるのだろう?

金日成にか、中国にか、あるいは、アメリカやイギリスにか、それは宗植によくわかりませんでした。

けれども、そのとき、朝鮮が朝鮮人のものになるんだとするならば、こんなうれしいことはない、と思いました。

――日本は負ける。もうしばらくのしんぼうだ。がんばろう!――

そんなささやきが、だれからともなく、朝鮮人のあいだに、ながれるようになりました。

けれども、仕事はいっそうはげしく、監視はいっそうきびしくなりました。

食事もいっそう悪くなりました。

病気になってたおれる者、事故でけがをする者、また、命をおとす者、宗植がこの炭坑にきてから二年間に、何十人いたでしょうか。

新しく朝鮮からつれてこられた朝鮮人がつぎからつぎへと補充されました。

逃げ出したものも、何人かいました。

失敗して、日本人監督になぐり殺されたものも何人かいます。

宗植は、日本が負けるまで、自分の命がもつかどうか、心配でした。

かれも、にげる機会をねらっていました。

そんなあるとき、玉永が宗植にいいました。

「にげるのはちょっとまて。そのまえに、我々の要求を、会社にみとめさせるのだ。団結さえすればできる。」

玉永のこえには、力がこもっていました。

ある日、年老いた朝鮮人が、あやまって石をおとし、足のゆびをつぶしてしまいました。

みんながよって、手あてをしてやっていると、日本人の監督が、

「きさまら、また、なまけているかっ!」

とどなりながら、ゆびをつぶした朝鮮人を、カシの棒で、めちゃくちゃになぐりだしました。

まわりにいた朝鮮人のだれもが、腹わたのにえくりかえる思いでした。

そのとき、朴玉永が、日本人のカシの棒のまえに立ちはだかって、いいました。

「この人は、足のゆびをつぶしたのだ。なぐるまえに、病院へつれていってもらいたい。」

「きさまっ、邪魔をするかっ!」

今度は、玉永になぐりかかりました。さっと身をかわすと、日本人のカシの棒をとりあげてどなりました。

「うごくとなぐりころすぞっ!」

ちかくにいた数人の日本人監督が、かけよってきました。玉永の身が、あぶなくみえました。そのときです。あちこちから、朝鮮人労働者がよってきました。かれらは、やがて一団となって、日本人監督をとりまいてしまいました。朝鮮人の顔は、憎しみと怒りにもえていました。

「まってくれ!」

監督たちの顔は、まっさおでした。

「なぐったことはあやまる。しずかにしてくれ。不満があるなら、相談にのる。」

こうして、朝鮮人労働者は、朴玉永を中心に、要求書をつくりました。

“なぐる、けるの乱暴はやめる。

食事を日本人労務者と同じにする。

事故による死傷者にたいしては、日本人労働者と同じように補償する。

………………” |

かぞえきれないほどの要求がだされましたが、相談のうえ、いくつかに整理しました。

そして、朴玉永・金宗植ら数人の代表がえらばれて、要求書を会社へつきつけました。

「じゅうぶん検討して、相談をする。」

会社の者はこういいましたが、それからまもなく、なぐる、けるの乱暴はすくなくなり、食事もすこしばかりよくなりました。 |

日本人監督の横暴に立ち上がった朝鮮人炭鉱夫

|

けれども、むずかしい問題は、東京の本社と相談したうえで、といって、いつまでたっても相談をしませんでした。

「朝鮮人が、今度暴動をおこしたら、朧関銃でなぎたおしてしまえ。」

「そうだ。軍隊から朧関銃をかりておく必要がある。」

宗植が事務所のそばをとおると、労務課の事務員の人声がきこえてきました。

宗植は、おそろしさで、ブルブルとふるえると同時に、怒りであたまがカッとしました。

しかし、すぐそのあと、

「ばかいうな。朝鮮人だって、我々と同じ人間だ。そんなことができるか。」

という、きっぱりとした声がきこえました。

宗植は、あっとおどろきました。――日本人のなかにも、こんな人がいたのか。――

宗植は、このことを、さっそく、玉永にはなしました。

「それは、きっと林田さんだ。日本人のなかにも、林田さんのような人が、まだ、たくさんいる。だが……。」

玉永は、そこまでいって、口をつぐみました。

実際、玉永がいうように、日本人のなかに、朝鮮人をかばう人がいました。

炭坑をにげにした朝鮮人をそれとなくたすけてやる人もいたのです。

ただ、おもてだってそうすることに、たいそうむずかしいことでした。

林田という人は、それから数日すると、召集令がきたといって、炭坑から姿をけしました。

会社は、朝鮮人炭坑夫の待遇をすこしよくしましたが、朝鮮人たちの要求がもっともだとおもってしたのではありませんでした。

朝鮮人が、炭坑から逃げ出したり、サボタージュをしたり、暴動をおこしたりして、石炭の生産量のへることを、なによりも心配したのです。

国からわりあてられた量をほりださないと、今度は、国や軍部から、会社がにらまれるからでした。

会社は、朝鮮人労働者の待遇をすこしよくすると同時に、とりしまりをきびしくし、皇民化教育にいっそう熱をいれ、これまで以上に働かせるようになりました。

ときによっては、なぐる、けるのしうちをうけるより、もっと苦しいめにもあうのでした。

そんなことがひどくなるいっぽう、朝鮮人のあいだには、

「日本人が、我々をひどくあつかえばあつかうほど、それだけ、日本の負ける日がちかづいているのだ!」

「朝鮮が朝鮮人のものになる日が、まもなくやってくる!」

「朝鮮民族が、数十年まちのぞんだ、祖国の解放はちかい!」

というこえが、いっそうさかんにささやかれるようになりました。

朝鮮からむりやり日本につれてこられて働かされた朝鮮人が、一九三九年(昭和十四年)から一九四五年(昭和二十年)までに、軍人・軍属もあわせると、じつに百万人をこえました。

そのうち、死んだり、ゆくえ不明になったりしたものが、二十万人ほどもいたといわれています。

これは、朝鮮人だけでなく、中国人で、同じように日本につれてこられて働かされたものが約四万人、そのうち死んだものが七千人といわれます。

12 ベトナムの人々 top

① ベトナム独立の日

「“地上のすべての民族は、うまれなからにして平等であり、それぞれの民族は、生きる権利、幸福の権利、自由の権利をうけるべきである。”

このことは、なんぴとも否定できない真理であります。

しかしながら、八十年以上のあいだ、フランスの帝国主義者たちは、自由・平等・博愛の旗をおしたてながら、我々の国土を占領し、我々の同胞をむごたらしくおさえつけてきました。

かれらのすることは、人道と正義の理想とは正反対でした。」 |

ホー・チ・ミンのよみあげる「ベトナム民主共和国独立言言書」のひとことひとことが、ハノイのバ・ディン広場をうめつくしたベトナム民衆の胸にしみわたっていくのでした。

「……一九四〇年(昭和十五年)の秋、日本のファシストたちが、連合国とたたかうためにあたらしい軍事基地をつくろうとして、インドシナを侵略したとき(日本軍の北部仏印進駐のこと)、フランスの帝国主義者たちは、かれらのまえにあたまをさげ、我々の国土を日本のファシストどもにひきわたしたのです。

その日から、我々ベトナム人民は、日本とフラッスの二重の支配をうけるようになり、そのために、我々はいっそう苦しくなり、いっそうみじめになりました。……

しかし、日本が連合国に降伏したのち、我々全人民は、国家の主権をとりもどし、ベトナム民主共和国をうちたてるために、こぞってたちあがったのであります。……」 |

一九四五年(昭和二十年)九月二日、夏の太陽がギラギラと輝くなかで、あちこちにすすりなきの声がきこえます。

それはうれしくてたまらないという顔から、そのうれしさのつつみを切って、涙がひとりでに流れてくるというふうでした。

広場に集まった人たちは、いちようにやせこけ、みすぼらしい身なりでしたが、その目は、よろこびと希望と決意にかがやいていました。

年おいた婦人のチュオン・チー・クーは、姉娘のフォンの手をにぎりしめながら、伝説の偉人のようにきいていたホー・チ・ミンに、じっとひとみをこらしていました。あふれるなみだをぬぐおうともせず、

「これで、オンの死もむくいられる。」とつぶやくように、フォンにいうのでした。

中国大陸の南にはりだしているインドシナ半島、その東がわの細長い部分がベトナムです。

そのかたちが竜の姿ににているというので、ベトナムのことを「竜の国」ともよぶのです。

面積は、約三百三十平方キロメートル、日本の本州・北海道・四国をあわせたぐらいの似さのところに、いま(一九六九年)三千万あまりの人々がすんでいます。

北にはソンコイ川、南にはメコン川がながれて、それぞれの下流にデルタをつくり、そこでは米がとれますが、そのほかの人部分はジャングルにおおわれています。

チュオン・チー・クーの夫は、ハノイの郊外、ソンコイ川ぞいの村にすむ、貧しい農民でした。二人の娘、フォンとオンが十歳と八歳のとき、夫は病気で死にました。

それからのクーは、女手ひとつで田をたがやし、二人の娘をそだてていかなければなりませんでした。

それまでも苦しい生活をしていたクーの家は、借金がふえるばかりで、わずかにもっていた土地も、借金のかたに、地主にとりあげられてしまいました。 |

細長いベトナム。フランスの植民地から日本支配、

日本の敗戦後、独立戦争でフランスを追い出したのに、アメリカが

乗り込んできて長いベトナム戦争を経て、ベトナムは独立国になった。

|

やがて、クーは、貧しい農家ではどこでもそうであるように、二人の娘を、地主のところへ働きにださなければならなくなりました。

いよいよ娘をてばなそうというとき、母親のクーは、涙ををらえて、二人のむすめに、チュンきょうだいをはじめ、ベトナム民族のためにたたかった民族の萸雄たちの話をしてやりました。

② ベトナムの歴史

紀元前三世紀ごろ、となりの中国が漢にょって統一され、大帝国ができあがると、中国はべトナムを中国のひとつの郡として支配するようになりました。

ここをジャオチ(交趾=コーチ)とよび、漢帝国の政府からつかわされた太守(たいしゅい)がおさめました。

紀元一世紀ごろやってきた太守の蘇定(スーディン)は、ことにひどい政治をして、ベトナムの民衆をしぼりあげました。

民衆は蘇定と漢をのろいました。

この地方の豪族テイ・サクは苦しむ民衆の味方になって、なにくれとなくかばったため、蘇定にとらえられ、首をはねられてしまいました。

テイ・サクの妻チュン・チャクとその妹チュン・ニの二人の女性は、民衆を指導してたちあがったのです。

「チュン・チャクとチュン・ニは、白い象にまたがって長剣をふりかざし、民衆の先頭にたって、蘇定の城にせめこんだのだよ。

漢軍は負けて国ににげかえってしまった。

こうして、チュン・チャクは女王となり、はじめて、ベトナムの民族がベトナムの国をおさめるようになったのだよ。

けれどもね、その翌年、漢は再び大軍をおくってベトナムを侵略してきた。

今度は、チュンきょうだいもかなわなかった。

二人は、漢軍にとらえられてはずかしめをうけるより、いさぎよく自分の命をたとうと、川に身をなげた。

この二人は、私たちベトナム民族の最初の民族英雄なんだよ。」

母親のクーの話はここでおわりましたが、さいごに、

「私たちベトナムの女には、このチュンきょうだいの血がながれているのだよ。」

と、娘たちにいいました。

チュンきょうだいがやぶれたあと、ベトナムは再び中国に支配されるようになります。

唐(七~九世紀)の時代には、ベトナムを中国の保護領として、アンナム(平定された南の国という意味で、日本では安南とよびました)という国名がうまれました。

けれども、十世紀のはじめのころ、九三八年に、ゴ・クェンはバク・ダン・ジャン(川の名)で中国の軍隊をやぶって独立しました。

そのごも中国の支配者は、いつもベトナムを侵略しようとねらっていました。日本へも十三世紀に二どにわたってせめてきた元帝国軍(蒙古軍)は、同じころ、ベトナムをしたがえようと、三回も遠征軍をおくりました。けれども、チャン・フン・ダオ将軍にひきいられたベトナム軍は、元の大軍を、みごとにうちやぶったのです。

チャン・フン・ダオは、チュンきょうだいとならんでベトナムの民族英雄とよばれています。

中国の王朝は、元から明・清とつづきますが、十八世紀のおわりには、清の侵略軍を追い返して、十九世紀のはじめ、グェン王朝をたで、ユエ(フエ)に都をおきました。

ベトナムの歴史は、ながいながい中国の侵略との戦いでした。

げれども、外国に支配されるベトナムの不幸は、その後もつづくのです。アジアヘのりだしてきたフランスが、グェン王朝をたすけるとみせて、うまくいいより、軍艦と大砲でおどして、ベトナムを占領し、フランスの植民地にしてしまいました。

このときから、ベトナム人民の民族独立の血みどろの戦いが、再びはじまるのです。

フランスは、ベトナムをトンキン(北部)、アンナム(中部)、コーチシナ(南部)の三つの部分にかけておさめました。

住民が移動したり、反乱をおこしたりすることをふせぎ、また、人民からしぼりとるために、めちゃくちゃな税金をかげました。

手工業はぐっとおとろ火、農民は土地をうばわれ、都会へながれでました。

都会には失業者があふれ、労働者はひどくやすい賃金で働かされました。

洪水や凶作がつづき、ちょっとした不作でも、すぐ飢饉になって、たくさんの餓死者をたすしまつでした。

しかし、フランスに支配されるようにたってからも、ベトナムの愛国者たちは、ベトナムの民衆を指導して、フランスの軍隊に抵抗しながら、独立の運動をつづけました。

ことに、二十世紀のはじめ、ホワン・ホワ・タムは、北部の山岳地方で、武装した民衆をひきいて、フランス軍にゲリラ戦をいどんでいました。

同じころ、ファン・ボイ・チャウも、独立の運動を指導して戦いました。

③ ホー・チ・ミンの活躍

そのころ、一九一二年(大正元年)、フランス商船にコックとしてのりこんだ一人のベトナム青年がいました。

名をグェン・タト・タン(のちのホー・チ・ミン)といい、二十一歳の青年愛国者でした。

船がフランスにつくと、かれはパリでDP屋(写真の現像や焼付をする店)をやってくらしをたてながら、外国の労働運動や科学の勉強をして、ベトナムの独立運動にやくだてようと考えていました。

その後も、かれは船員となって、イギリス・ドイツ・アメリカ、それにアフリカにあるフランスの植民地など、世界のあちこちのようすを学んで歩きました。

かれが、これらの資本主義の国ぐにでみたものは、わずかの資本家や地主たちがぜいたくなくらしをし、たくさんの労働者や農民がひどく貧しいくらしをしているということでした。

ことに植民地でみたのは、ざんこくな政治がおこなわれ、植民地の人々はみじめで、食うや食わすの貧しいくらしに苦しんでいることでした。 |

|

それは、みな、祖国ベトナムの民衆の苦しみと同じものでした。

グェン・タト・タンはいま、グェン・アイ・クォック(アイ・クォックとは愛国者という意味です)と名のっていました。

一九二三年(大正十二年)、グェン・アイ・クォックは、ひそかにソ連のモスクワにわたって、一年半ほど、共産主義の勉強をし、共産主義運動の経験を身につげました。

かれは、こうして身につけたものを祖国にもちかえって、ベトナム民衆のためにつくしたいと思いましたが、植民地ベトナムヘかえるのは、むずかしいことでした。

フランスの帝国主義者とその手先のグェン王朝政府が、かれをつかまえようとまちかまえていたからです。

グェン・アイ・クォックは、中国の広東・上海やホンコン(イギリス領)をとび歩き、タイでも活躍をしました。

フランスから、グェン・アイ・クォックをつかまえてくれるようにたのまれた中国やホンコン・タイなどの警察の目をのがれるために、いくつもの名をつかっていました。

それでも、かれは、警察につかまえられ、牢につながれました。

一九四〇年(昭和十五年)、日本軍は、泥沼にはまりこんだようにぬきさしならなくなった日中戦争をなんとかするため、南方へのりだそうとしていました。

そのためには、仏印(フランス領インドシナ、いまのベトナム)に新しい軍事基地をつくる必要がありました。

日本軍は、ドイツに降伏してまもないフランスを武力でおどして、仏印軍事協定をむすび、この年の九月、ハイフォンからランソンへ軍隊をすすめてしまいました。

日本ではこれを北部仏印進駐といいました。

グェン・アイ・クォックに指導されるインドシナ共産党(のちのベトナム労働党)は、ペトナムがむかえた、この新しい不幸の侵略とたたかわなければなりませんでした。

これまでの帝国主義者フランスと、それ以上に強力な侵略者、ファシスト日本という二重の敵が、ベトナムを支配しはじめたのです。

新しく抗日の人民蜂起があちこちでおこりました。

こうしたとき、一九四一年(昭和十六年)二月、グェン・アイ・クォツクは、中国との国境にちかい、ベトナム北部の山岳地帯に潜入しました。

そして、五月、抗日・反仏・救国をめざす個人や団体や政党の統一戦線をはかって、越圉独立同盟会(りゃくしてベトミン)をつくりあげたのです。

これは、太平洋戦争をまえにして、日本軍がさらにおおがかりな南方進出のために南部仏印進駐をはじめる直前でした。

このころ、グェン・アイ・クォックは、ホー・チ・ミンという名を、つかいはじめていました。

一九四四年(昭和十九年)十二月のすえ(二十二日)、北部のバク・ボ山中で、「ベトナム解放軍宣伝隊」を組織し、ボー・グェン・ザップ(いまの副首相・国防相)が隊長にえらばれました。

この武装隊には、たいした武器もなく、武器らしいものといえば、わずかにフランス軍や日本軍からとってきた武器だけでした。

④ ボー・グェン・ザップのもとで

一九四〇年(昭和十五年)の北部仏印進駐につづく一九四一年(昭和十六年)の南部仏印進駐で、日本軍がベトナム全域を占領してからというものは、ベトナム民衆のくらしがいっそうみじめになりました。

どんな不作でも、ベトナムの農民がとりいれたわずかの米を、日本軍は軍隊用に徴発していったのです。

輸送船で日本へもはこんでいきました。

一九四四年(昭和十九年)の秋になると、飢饉はいっそうひどくなり、一般のベトナム民衆は、一粒の米も口にすることができなくなってしまいました。

骨と皮ばかりになったベトナム人は、道ばたに、バタバタとたおれました。

一九四四年から翌一九四五年(昭和二十年)にかけて、飢饉はベトナム全土にひろがり、二百万人もの人々が餓死しました。

チュオン・チー・クーの姉むすめのフォンが、地主のところを逃げ出して、バク・ボの山なかの、ボー・グェン・ザップがひきいる解放軍宣伝隊をたずねあてだのは、ちょうどそのろのことでした。

役人と手をくんだ地主は、納屋に米をかくして、日本軍の徴発をのがれました。

のまえで同胞のベトナム人が餓死していくのをみても、けっして米をだしませんでした。

フォンも妹のオンも、地主のところではたらいているとはいっても、米など食べさせてはもらえません。

フォンは、日本の軍隊やフランスの軍隊をベトナムからおいだして、ベトナム民族が独立しないかぎり、自分たちの幸福は、いつまでもやってこないだろうと考えました。

日に日にふえていく餓死者を目のあたりにみて、フォンは我慢がなりませんでした。

フォンは、ある日、からだのよわいオンをのこして、地主の家から逃げ出したのです。

地主は、オンに、姉のフォンがどこへにげていったかをききだそうとしました。

オンは、地主のどんな拷問にも、口をわりませんでした。

もし、解放軍宣伝隊をたずねていったことがわかれば、かならず日本軍にしらされ、自分はもちろん、母もひどいしうちをうけるにきまっていたからでした。

おこった地主は、「強情なやつだ」といいながら、オンをなぐったりけったりしたあげく、納屋(なや)にとじこめ、十日のあいだ、なんにも食べさせませんでした。

オンは、骸骨のようにやせこけ、ついに、若い命を、地主と日本の軍隊のためにうばわれてしまったのでした。

バク・ボの山にはいったフォンは、解放軍の本部をさがしあてました。そして、隊長のボ一・グェン・ザップの世話で、やはりバク・ボの山中をねじろにするべつの遊撃隊にいれてもらいました。

「遊撃隊では、女も、男と同じことをしなければならないんだよ。」

そのときボー・グェン・ザップは、なおも、念をおすようにいいました。

「大丈夫です。やります。地主のところでなめた苦労を考えれば、やれると思います。」

「そうか、それならば、きみにいっておくことがある。私たちは、地主の土地を農民にとりもどす。

日本とフランスの侵略者どもをベトナムの国外においだし、ベトナム民族の解放をめざす。

わたしの解放軍宣伝隊も、きみがこれからいく遊撃隊も、その戦いの先頭にたってはたらいているんだよ。」 |

さとすようにいうボー・グェン・ザップのこえはやさしくフォンの胸にひびきました。

ジャングルの木の間をもれるわずかな太陽の光にかがやくボー・グェン・ザップの目は、あかるくすんでいました。

一九四五年(昭和二十年)三月、日本軍が仏印軍事協定をやぶってフランス軍をおいだすと、べ卜ミンを中心にベトナム民衆は抗日ゲリラ戦をはげしくやりはじめました。

バク・ボの山のなかで、ホー・チ・ミンは、たくみに、それらの戦いを指導しました。

ベトナム民族解放の気運は、一日一日とたかまっていくのでした。

そして、この年の八月、日本軍が連合軍に全面降伏をすると、ベトナム支配の全権を、日本軍はグェン王朝のパオ・ダイに渡しました。

けれどもこのとき、民族解放の戦いはいっそうぱげしく、ベトナムの民衆はついに九月二日、革命臨時政府をつくりあげ、ベトナム民主共和国の誕生したことを、インドシナ共産党主席ホー・チ・ミンがベトナムと世界の人民に宣言したのです。

ベトナム民主共和国は、苦しみのなかで誕生し、同時に、いっそうひどいいばらの道を歩きはじめなければなりませんでした。

ベトナム民族の独立のまえに、再びフランスが、そして、つぎにはアメリカがたちふさがるのです。

top

**************************************** |