|

****************************************

Index 太平洋の攻防(その一 その二 その三 その四 その五)

|

太平洋の攻防(その五)

13 “ほしがりません、勝つまでは”

――おかあさんの思い出――

①おはぎ

②防空演習

③無事をいのって

|

14 兄の戦死

①清次にいちゃんの出征

②戦死のしらせ

③「百姓しごとは、年よりと女・子どもで」

④「清次にいちゃんは、なぜ死んだ?」

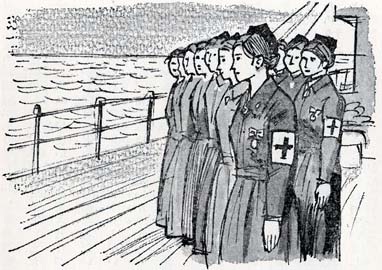

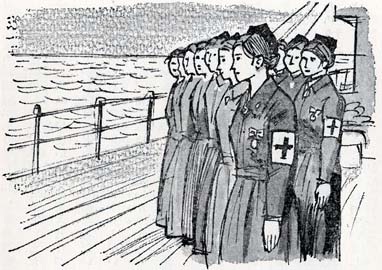

15 白衣の天使

①従軍看護婦

②さらばラバウルよ

③サイパン島で |

13 “ほしがりません、勝つまでは”――おかあさんの思い出―― top

① おはぎ

「宏子、ごはんですよ。」

母のこえに、まってましたとばかり、いそいで茶の間にやってきたわたしは、おもわずこえをあげました。

「あっ、おはぎっ。すごいなあ!」

食卓の上には、貴重品のようなおはぎが、大皿に、たっぷりもってあるのでした。

会社からもどった父、学徒動員でつとめている区役所からかえった姉をまじえて、食事がはじまると、ちかごろめずらしいごちそうに、みんなの気持もはずむのでした。

「ごちそうだな。ちかごろ、トンとおめにかからないおはぎにありつけるとは、いったいどうしたことだ。」

父のことばに、母は、

[いえぬ、かどの小林さんのところで、アズキともち米をおけてもらったんですよ。

もちろん、やみ値でね。 小林さんとこでは、奥さんの実家が埼玉の農家なので、そこからはこんでいるらしいですがね。

配給のお米だけではとてもたりないので、時々ゆずってくれるようにおねがいしてきましたよ。」と、声をひそめていいました。

やみ値で、ものを売り買いすることは、禁じられていたのです。

「それにしても、おはぎのだいすきな信一のいないのが……。」

母は、さみしそうにいいました。

信一にいさんは、半年短縮されて大学を卒業すると、つとめにでるまもなく、今年(一九四二年、昭和十七年)のはじめに、中国大陸へ出征していきました。

一九四一年(昭和十六年)の十二月八日、太平洋戦争がはじまったとき、わたしは国民学校の四年生でした。

その年の四月、大戦争をまえにして、教育のやりかたやなかみをかえ、それまでの小学校を国民学校とあらためたのです。

太平洋戦争がはじまるまえも、中国との戦争で、国民のくらしはとてもきゅうくつになっていましたが、開戦後はいっそうひどくなりました。

食糧は、開戦の年の四月から配給制となり、米はおとなひとり一日、二合五勺(約三百四十グラム)、老人や子どもの配給量はおとなよりへらされていました。

だから、ちいさな子どものおおい家では、人数のわりに米の配給量はすくなく、くらしが大変でした。

ところが、一九四二年(昭和十七年)になると、その二合五勺の配給も、米がすくなくなって、そのかわり、麦・トウモロコシーイモ・小麦粉などをくわえて、米二合五勺分のカロリーがあればいい、ということになりました。

米だけのごはんがたべにくくなり、トウモロコシやイモのまじったごはん、小麦粉をかためてゆでたすいとんなどが、食卓にのぼるようになったのです。

魚・肉・野菜などもすべて配給制で、ことに魚や肉の配給は、めったにありませんでした。

そこで、つてをもとめて、魚や肉を手にいれようとする人がふえ、やみ値でとりひきされました。

配給の場合は政府がきめたねだん(公定価格)ですが、配給以外に手にいれようとすれば、公定価格ではだめです。

どれだけか、高い値でなければ手にはいりません。これをやみ値とよんでいました。

「配給のおさとうをためこんで、ようやくきょうのおはぎです。おはぎひとつつくるにも、苦労しますよ。」

「そうよ。このごろ、チョコレートもキャラメルも、おやつにたべたことないわ。おせんべいもよ。」

わたしも、まけずにいいました。

「“ほしがりません、勝つまでは”」

母は、わたしの口まねをして、みんなをわらわせましたが、

「そういえば、町のお菓子屋さんから、あまいものは、すっかり、すがたをけしましたね。」

と、いいました。

「そうそう。クラスの児玉君がね、おなかすいたときは、“わかもと”をたべるといいって、いってたわ。」

と、私がいうと、父は、

「ワッハッハッ」と大声でわらいながら、

「消化の薬をたべたんじゃ、ますますおなかがすくだろう。」といいましたが、すぐまがおになって、

「それにしても、大変な世のなかになったものだ。

こう物資が不足してしまらて、これからさき、いったい、どうなるんだろう。」

父は、肩をおとしていいました。

「こんばんは。」

夕食後、ききなれた大声とどうじに、安男おじさんが、玄関から茶の間にはいってきました。

「ちかくの工場まできたので、よってみた。

工場もはたらきてが出征してしまって、こまったものだ。人さがしで大変なのですよ。」

そういいながら、工場で配給になったせんたく石けんを二個、母にわたしました。

「たすかりますわ、にいさん。」

母は、おしいただくようなしぐさでうけとりました。

石けんもなかなか手にはいらず、たまに配給されるせんたく石けんを、おふろでもつかうしまつです。

政府は、新聞やラジオで、“石げんの不足はあく水の利用で”と宣伝し、戦争に勝つまでは、国民の創意工夫がたいせつだといいます。

“石けんはアルカリ性、あく水もアルカリ性、だから石けんの代用になる”というのですが、あく水では、石けんであらったようには、よごれがおちませんでした。

「あら、おじさんの洋服、新品ね。」

わたしは、おじさんのまあたらしい国民服にきづきました。

「ああ、やっと手にいれた。これも肩身のせまいおもいをしなくてすむ。

だが、ことしの衣料切符は底をついたよ。」

「そうでしょうね。国民服の衣料切符はたしか三十二点だったかしら?

背広を買ったら、ひとり一年分の衣料切符がおおかたとんでしまったって、おとなりの奥さんがこぼしていましたよ。

宏子の洋服も買ってやりたいとおもっても、上下で十七点ではねえ。」

母は、ためいきをつくようにして、わたしをみつめるのでした。

衣料の「キップ制」は、一九四二年(昭和十七年)の一月二十日からはじまりました。

都市ではひとり一年間百点、農村では八十点で、洋服一着にオーバー 一着買えば、その年はシャツ一枚買えないことになるのでした。

「まあ、戦争をしているんだ。がまんをするのだな。やぶれたら、つぎをあてればいいさ。なあ、宏子。」

おじさんにいわれて、わたしはあたらしい服がほしかったけれども、

「うん、がまんするわ。

“ほしがりません、勝つまでは”だもの。」

と、おおきなこえでいいました。

「戦争は勝っているっていうからいいようなものの、こんなに物が窮屈になってくると、心細くなりますね。

はやく戦争がおわってくれるといいんだげど……。」

母が、ためいきまじりにいいました。

「大丈夫よ、おかあさん。

先生が、日本はかならず勝つ、といってたわ。

そのためには、ものがなくなっても、がまんしてがんばらなくてはいけない。

“ほしがりません、勝つまでは”を、みんなの合言葉にしなさい、って。」

「そうだ、宏子のいうとおりだ。みんなでがんばろうよ。」 |

物は何もかも不足したので、食料は配給、衣料品は切符で買った。

上は衣料品切符の点数。

|

そういう父のこえには、なんとなく力がありませんでした。

――こんなに物が窮屈になり、くらしが日ましに大変になっていって、本当に戦争に勝てるのだろうか。――

父は、こころのすみに、こんな不安をもっていたのかもしれません。

国民が、そんな弱音をはかないように、政府は、日本はかならず勝つ、勝つためにがまんしろ、というのでした。

② 防空演習

太平洋戦争にはいってから二度めの、一九四三年(昭和十八年)の正月がやってきました。

戦時下とあって、門松ももうしわけていどで、着かざって町をあるく人もない、さびしいものでしたが、それでも、やはり正月だというので、人びとの気持も、いつもよりなんとなくのんびりしているようでした。

ある日曜日、あたたかい冬の日ざしをいっぱいうけた縁側で、わたしは歌をうたいながら、編み物をしていました。

戦地の信一にいさんにおくろうと、古毛糸でくつ下をあんでいたのです。

金鵄(きんし)かがやく十五銭

はえある光三十銭

鵬翼(ほうよく)たかい五十銭

紀元は二千六百年

ああ 一億はおどろいた |

まえの年から物価はあがるいっぽうでしたが、この年の一月そうそうに、たばこがいっせいに値あげされました。

人びとは、『紀元二千六百年奉祝歌』の替え歌をつくって、いかりをまぎらわしました。

|

防空演習 これは日本は木造建築が多かったので、アメリカはそれを燃やす焼夷弾をB29からばらまいた。

だから一旦火災が広がると、役には立たなかった。火叩きは江戸時代のしろもの。

|

「宏子、留守番をたのみましたよ。」

母は、もんぺのひもをキリリとしめながら、私に声をかけ、防空ずきんを手に、隣組の防空演習にでていきました。

この年にはいってから、隣組の防空演習が時々おこなわれるようになりました。

家いえの門や玄関口の脇には、防火用水とかいた用水桶がおかれ、そばには防火用とかいて砂をいれたバケツなどがおかれていました。

玄関や土間には、火叩きやむしろもおいてあります。

みんな、敵礁が来襲して焼夷弾をおとしたときのための用意でした。

しまもめんのもんぺに、おなじ布地でつくった防空ずきんをかぶったとなりのおばさん、セーターに紺無地のもんぺをはいたおむかいのおねえさん、いつもおしゃれでな医者の奥さんも、今日はもんぺすがたに軍手をはめています。

わかい人、中年の人、みんな女の人ばかりでした。

それに警防団の年ぱいの男の人が二、三人、国民服にゲートル、鉄かぶとで身をかため、メガホンをもっていました。

戦争で男の人のすくなくなった銃後は、女の人でまもろうというのです。

「ピリピリー」という笛をあいずに、いままでおしゃべりをしていた人たちは、いそいで整列しました。

き。うの演習では、あき地のわきにある田丸さんの家のまえに焼夷弾がおちることになっていました。 |

防空訓練をする女性

肩に担いでいるのは火叩き。

|

焼夷弾のかわりに、硝煙筒に火がつけられ、煙がもくもくとたちはしめると、男の防火班長が、メガホンを片手にさけびました。

「田丸さんの家に焼夷弾落下!」

焼夷弾、かおりの硝煙筒にむしろをかぶせる人、砂袋やバヶツの砂をたたきつける人、水をと

ばしながらバケツをはこぶ人、みんな真剣なかおつきです。

やがて、隣組の人たちは、田丸さんの裏の井戸から焼夷弾の落下地点ちかくまで、一メートルおきぐらいにならんで、水のはいったバケツをリレー式におくりはじめました。

井戸のポンプをこぐ人も、バケツをリレーする人も、さむさをわすれたように一所懸命です。

この水は、焼夷弾のまわりにまいて、延焼をふせぐのです。

火叩きをかついではしってきたとなりのおばさんは、焼夷弾にかぶせられたむしろの上を、力いっぱい、なんどもなんどもたたきました。

みんながだいぶつかれてきたころ、防火班長は、またメガホンでどなりました。

「焼夷弾はきえましたが、田丸さんの二階にとび火しました!」

こんどは全員がバケツリレーです。

さいごの男の人が、はしごをのぼり、二階にむけて、力いっぱい水をぶちまげます。

やがて、ながいホースもとどいたので、ちょっと水をかけるまねをして、演習はおわりました。

「ああ、つかれた。でも、本当に焼夷弾がおちたとき、あんなにうまくいくかしらねえ。」

母は、えんがわに腰かけて、私がいれたお茶をおいしそうにすすりながらいいました。

そんな母をみながら、わたしは、

――焼夷弾は、あんなふうにけせたとしても、爆弾がおちてきたら、どうすればいいのかしら。

やっぱり防空壕に避難するよりはかないだろう。おとうさんにさいそくして、はやく防空壕をほってもらおう。―――

と、ニュース映画でみた爆弾のおちたようすをおもいだしながら、考えていました。

夕飯のとき、その話がでると、父は、

「うん、しかし、防空壕は、かねをかげて、よほどしっかりつくったものならいいが、我々しろうとがつくったようたのはだめだそうだ。」

と、きのりのしないようなこえでいいました。

けれどもみんなに催促されて、やっと父も、つぎの日曜日から庭のすみに、防空壕をほりはじめることになりました。

なん週間もかけて、やっとそまつな防空壕ができあがり、みんなは、これでまずひと安心と、ホッとしていましたが、やがてはげしくなる空襲のまえには、何の役にもたたないとは、わたしはもちろん、母も姉も考えませんでした。

③ 無事をいのって

「その千人針は、だれの?」

「かどの小川さんのむすこさんが出征するんですって。」

「いっ?」

「来月の三日。宏子も一針ぬったら、磯野さんのおばあちゃんのところへもっていって、ぬってもらってもようだい。

おばあちゃんはトラ年だからね。」

長さ一メートルほどのさらしもめんに、小筆の軸の尻でちいさな丸いハンコを千個おし、そこに、赤いもめん糸で、ひとつひとつ、むすびめをつくっていくのです。

千人針は、その名のとおり、千人の女の人が、一針ずつむすびめをつくり、兵隊の武運長久をいのっておくるのですが、トラ年生まれの人だけは、自分の年のかずだけ、むすびめをつくることができました。

それは、「虎は、千里行って千里帰る」といわれるように、縁起がいいとされていたからです。

しかし、なにしろ、ひとり一針ですから、千個のむすびめをうめるのは大変です。

親戚や知り合いのあいだをまわっているだけではまにあわず、人どおりのおおい町かどにたって、道ゆく人びとにたのんでいる女の人のすがたを、よくみかけるようになりました。

だれもが、千人針など迷信だとおもっていても、銃後の女の人たちは、出征兵士の無事をいのりながら、おもいをこめて、ひと針ひと針をぬうのでした。

小川さんのむすこが、町の人たちにみおくられて出征したよく日、学校からかえるとすぐわたしは、つくえにむかって、いっしんに図画をかきました。

それは、母の肖像画でした。

わたしたちのクラスでは、とおい戦地にいる兵隊さんをなぐさめるため、慰問文と慰問画をおくることにしたのです。

どんな人が読むかわからない、そのようなあいてにむかって手紙をかくのは、むずかしいことでした。

わたしは北支(華北)でたたかっている信一にいさんのことを頭にうかべながらかきました。

“兵隊さん、お元気ですか。遠い戦地でたたかっている兵隊さん、ごくろうさまです。

病気やけがはしませんか。わたしの家では、兄さんが出征しました。さびしくなりましたが、がまんします。

甘いお菓子もすこししか配給になりませんが、みんなで、「ほしがりません、勝つまでは」といってがんばっています。

内地のことは心配しないで、元気でたたかってください。”

慰問文をかくときは、「兵隊さんが銃後のことをしんぱいしないように、注意してかきなさい」と先生にいわれたので、わたしは、なんどもかきなおしました。

それから何ヵ月かすぎたある日、見ず知らずの人から、手紙をもらいました。

あて名は“山口宏子さま”となっています。ひらいてみると、つぎのような手紙でした。

“宏子さん、じょうずな図画と手紙をありがとう。

わたしにも、ちょうどあなたぐらいの女の子がいるので、とてもうれしかった。

おとうさん、おかあさんのいいつけをまもって、しっかり勉強してください。

戦争は日一日とはげしくなっていきますが、おじさんも、元気でがんばります。” |

私からの慰問文と慰問画をうげとった兵隊さんからの返事でした。

この手紙がどこからくれたのか、よくわかりませんでしたが、父が地図をみながら、たぶんシンガポールのあたりだろう、とおしえてくれました。

この年(一九四三年、昭和十八年)になると、戦争がしだいにはげしくなるとどうじに、日本の負けいくさが、しだいにめだってきました。

二月にはソロモン諸島のガダルカナル島で、日本軍はアメリカ軍と激戦のすえ、ついに退却しなければなりませんでした。

軍部や政府は、これを「転進」だと発表しました。

また、四月には、連合艦隊司令長官山本五十六大将が戦死し、つづいて五月には、アリューシャン列島のアッツ島日本軍守備隊が、上陸してきたアメリ力軍に全滅させられました。

ヨーロッパ戦線では、二月、ソ連のスターリングラードを包囲していたドイツ軍が、ソ連軍の反撃にあって退却をはじめていました。

けれども、軍部も政府も強気で、国民が困難にたえて一致団結すればかならず勝つ、といい、わたしはもちろんのこと国民の大部分もそう信じていました。

だからこそ、食糧不足にもがまんをし、せんたく石けんがたりなければあく水を代用につかい、柿の実の皮を天日にほして、砂糖がわりにするというように、たえしのんでいたのです。

私は銃後のくらしのつらさをかくし、戦地の兵隊は戦争のひどさをかくして、たがいに手紙をかきあいました。

それはこの兵隊が、一九四四年(昭和十九年)に南の島で戦死するまでつづきました。

14 兄の戦死 top

① 清次(きよじ)にいちゃんの出征

伊田かつ子は、そのとき、国民学校(いまの小学校)の五年生でした。

家のおとなたちは、みな、次兄の清次の出征をまえにあたふたとしていました。

ことに母は何も手につかず、ただおろおろするばかり、病気でねたきりの父も、床の中から気をもんでいました。

けれども、かつ子は、東京の工場にはたらきにいっていた清次にいちゃんが、ひさしぶりに帰省し、しかも、ほしいとおもっていた鉛筆とノートをおみやげにもらったことで、うれしくてなりませんでした。

「あんた、清にいちゃんが戦争にいっちゃって、心配じゃないのか。」

うきうきしているかつ子をみかねて、姉のいく子が、口をとがらせました。

「だって、わかい男の人は、だれでも戦争にいくんだと、先生がいっていたよ。だから清にいちゃんだって……。」

と、かつ子がいうのをきいて、清次はよこから、いいました。

「そうさな、かつ子のいうとおりだな。なにも戦死するときまったわけじゃあるまいし、なあ。」

それは、かつ子やいく子にいうより、おろおろしている母にきこえるようにいったようです。

ききとがめた母は、

「戦死なんて、演技でもない言葉を口にするんじゃないぞ、清。」 といいました。

母は、“出征”ということで、かわいい息子を、だれかにとられてしまうように感じていたのでしょう。

母は、いく子に、千人針をつくるようにいいつけました。

「入隊まであと三日、まにあうだろうか。」 |

次男の清次と妹のかつ子

|

いく子は、心細げにいいました。三日間に、ひとり一個のむすびめで千個つくらなければなりません。

「なんとかせにゃ。清次が弾にでもあたったらどうするだ。」

ということばをおさえるように、清次は、

「おっかさん、心配するな。そんな迷信、何の役にたつもんか。千人針より用心第一。

おっかさんがあんでくれた、この毛糸の腹巻のほうが、ねびえにはよっぽどやくにたつ。」

といって、おなかをポンとたたきました。

そして、「そんなむだなてまするな」と、いく子にいいました。

さいわい、稲かりもすみ、供出(わりあてられた量の米を政府にだすこと)もすんで、ホッとし九十一月だったので、親類や近所の人たちが、いれかわりたちかわり、清次の出征をいわいにやってきてくれるのでした。

かつ子は、毎日、人のでいりでにぎやかだし、それに清次にいちゃんと一緒にいれるのがうれしかったけれども、清次が新発田(新潟県)の連隊へ入隊する日は、すぐやってきました。

清次とちがって、ふだんから口かずのすくない長兄の政一は、いっそう不機嫌そうに口を

むっとむすんで、ほとんど口をきかず、あいさつにくる人たちに、ただ頭をさげるだけでした。

しかし、あすの朝はやく、汽車で新発田(しばた、新潟県)へむかうというその夜、政一に、

「清、ちょっとこいや。」

と、清次を、父や母からとおざかった縁側へよびました。

かつ子は、ふたりがなにをするのか、むねがドキドキしました。

「なあ、清。おまえはおれとちがって、威勢もいいし、力も強いから、りっぱな兵隊になるだろう。

だがなあ、命だけは、そまつにするんじゃないぞ。」と、政一は、あとのところを、非常にきっぱりと、おこってでもいるかのようにいいました。

「うん、政にいちゃん、心配するな。

死ぬぐらい損なことはないからな。うまくやるさ。

それより、病気のとうちゃんと、オレの出征でガックリきているおっかあをたのむよ。」

清次にいちゃんはいつものように軽口をたたくようにいいましたが、いつになくしんみりしたひびきのあるのを、かつ子は感じました。

病人にはだまっていたので、父だけはしりませんでしたが、この病気は胃ガンということで、あまりながくはもつまい、と医者からいわれていたのでした。

「うん、おやじの病気が病気だから、おまえが出征したら、ガックリいくかもしれん。

だが、死水(しにみず)は俺がりっぱにとるから、気にかけるな。」

清次が、村びとの軍歌と万歳におくられ、新発田へむかってたってしまうと、家のなかは、火のきえたように、ガランとしてしまいました。 |

みんなに見送られて出征する次男の清次

長男の政一は跡取りなので、今回はパス。

|

「清次さんは、北支か中支だろうなあ。」

みおくりの人たちがはなしていたのをおもいだして、かつ子は『世界地理付図』(地図帳)をだして、北支とか中支とかが、どこのへんかしらべてみました。

さがしあてることはできましたが、それがどのくらいとおいのか、かつ子には見当がつきませんでした。

けれども、ちょっとやそっとではあうことができないほど、清次にいちゃんは遠くへいってしまったのだとおもうと、かつ子は、きゅうにかなしくなりました。

――清にいちゃん、元気でいろよ。――

こころのなかで、よびかけるのでした。

② 戦死の知らせ

清次は入隊してから一週間で、戦地へむけて出発しました。

伊田の家からは、長男の政一だけが見送りにいきました。

「シナ(中国)へいくといっていたから、もう、そろそろつくころだ。」

政一がいうと、父もねどこから、

「清次は筆まめなのに、なぜ便りをよこさんかのう。」と、さびしそうにいいました。

清次が出征してからというものは、戦地からの便りがいつくるかと、みなは、そればかりまっていました。

かつ子は、それまで、みずしらずの兵隊さんに慰問文をかいたことがなんどかありましたが、清次にいちゃんに、慰問文をかきたくてしかたがありませんでした。

学校の勉強のこと、おみやげにもらった鉛筆とノートがとても上等で、クラスの人たちからうらやましがられていること、漬物もおわって冬ごもりの用意ができたこと、かあちゃんやねえちゃんのこと、――とうちゃんの病気のことは、心配するといけないから、書かないでおこうかな――、あれも書こう、これも書こうと、こころまちにしていました。

――清にいちゃんのバカ、なんではやく便りをよこさないんだ。――

かつ子は、うらみがましく、清次にいちゃんの便りをまちわびていました。

それからまもなく、十二月八日には、日本は、アメリカやイギリスとも戦争をはじめました。

真珠湾の奇襲、マレー沖の海戦、フィリピン上陸……、

景気のいい勝ちいくさのニュースが、毎日のように報道されました。

どうじに、日一日と、出征する人がふえていきました。

「こりゃ、えらいことになったぞ、なあ、とき。百姓は、年よりと女・子どもがやることになるぞ。」

父は、看病している母にいいました。

「それじゃうちの政一にも、召集令がくるだかね?」

「そのうちに、きっとくるだろうなあ。」

「……」

父も母も、ためいきをついていました。

ウェーキ島占領、ホンコン占領、マニラ占領など景気のいいニュースで、一九四二年(昭和十七年)の正月を迎えました。

けれども、清次からは、何の便りもありませんでした。

それは、かつ子にとってわすれることのできない、二月三日、節分(暦のうえで、冬がおわって春をむかえる日、立春のまえの日)の夜のことでした。

“豆まき”もおえ、みんながねどこにはいってまもなく、

「電報! 伊田さん、電報ですよ!」

というこえに、家じゅうのものがとびおきました。

母は、「はーい」という返事と同時に、土間の戸をあけていました。

それは、清次の戦死をしらせる電報でした。

母は、電報をもったまま、腰をぬかしたように、土間にすわりこんでいました。

政一が、電報をひったくるようにして、居間の電燈の下で、なんどもなんども、よみかえしました。

なんかいよんでも、そこには、

“イダ キョジ 一ガツニ○ヒセンシス……”

とあるだけでした。

「なにかの間違いじゃねえかな、これは。」

政一が気をとりなおしたようにいうと、姉のいく子も、、

「そうよ、間違いよ。戦地から一通の便りもこないうちに戦死するなんて、そんなバカな話があるもんか。」

と、なきごえで、わめくようにいいました。

「戦地へいって、まだふた月にもならんからのう。」

父が、力のないこえで、ポツリといいました。

「あした役場へいってたしかめてくるから、今夜は、もうねろ。」

政一にそういわれて、みんなは、きゅうに寒さが肌身にしみこんできているのに気づいて、ぶるっと体をふるわせ、それぞれのねどこにもぐりこむのでした。

――清次にいちゃんは、ほんとに死んだのだろうか。あんなに元気なにいちゃんが、そんなはずがない。――

かつ子は一所懸命に、清にいちゃんの戦死をうちけそうとしましたが、もしかしたらという心配が頭をもちあげてきて、なかなかねつくことができませんでした。

まもなく、役場から正式の知らせがとどけられて、清次の戦死が本当だとわかったとき、かつ子は、納戸(なんど)にとびこんで、大声をあげてなきました。

「清にいちゃんのバカ、バカ、バカ。うまくやるって、いっていたくせに……。」

そして、わらたばを、こぶしで、なんどもなんどもなぐりました。

清次の戦死をしって、病床の父は、病気にたえる力をうしなったのか、寿命がきたのか、それからまもなく息をひきとりました。

③ 「百姓しごとは、年よりと女・子どもで」

かつ子は、六年生になりました。

雪どけの田んぼでは、村の人たちが、いそがしそうにはたらきはじめました。

清次と父とをつづいてなくした伊田の家のものは、めっきり口かずがすくなくなりました。

母は、気のぬけたようにポーッとして、田んぼ仕事もすぐつかれたというようになり、身をいれて働くというふうではなくなりました。

長兄の政一と姉のいく子が、もくもくとはたらきました。

太平洋戦争がはじまってから、勝ちいくさがつづいているというのに、どうしたことか。

召集令状のくる人がおおくなり、毎日のように、どこかの村から、だれかか出征していきました。

――政にいちゃんに、いつ召集令がくるだろうか。――

かつ子には、それが心配でなりませんでした。清

次の戦死いらい、かつ子は、出征と戦死をむすびつけて考えるようになっていたのです。

かつ子だけではありません。母も姉もそうでした。

ことに母と姉にとって、政一の出征は戦死しなくても出征するだけで、伊田の家の百姓仕事の大黒柱を失うことでした。

「戦争がひどくなれば、百姓しごとは、年よりと女・子どもがやることになるさ。」

父が生前、口ぐせのようにいっていたことが、母と姉の耳にこびりついてはなれなかったのです。

政一がいなくなれば、母といく子と小学生のかつ子で、一町五反の小作をやりとげなければならなくなります。

その自信はだれにもありませんでした。

政一への召集令が、いまにくるか、いまにくるか、だれの心にもそれがおもくのしかかっていました。

それだけに、だれもが、政一の出征については、けっして口にしませんでした。

一日一日が、うすいこおりをぶかようなおもいでした。

かつ子は、学校からかえるたびに、家のまえに役場の自転車がおいてありはしないかと、胸がドキドキするのでした。

用務員さんが役場の自転車にのって、清次にいちゃんの召集令状をもってきたからです。

夜、風で雨戸がカタカタなっても、召集令状がきたのではないかと、ビクッとしました。

とおくを自転車がはしっていても、召集令状をもってうちにくるのではないかと、頭の血がひくのでした。

二百十日も二百二十日 *

も無事にすぎ、今年の稲のできはまあまあだ、と村人の間でかわされるようになりました。

* 台風のこと。一月一日からの日数。

やがて、取入がはじまりました。どうやら元気をとりもどした母も、昔のように、たちはたらきました。

農繁休暇のかつ子も、「六年生になっだのだからなあ」と政一にいちゃんにいわれて、おとなにまけないようにがんばりました。

あっちの家からも、こっもの家からも、ガー、ガーと脱穀機がうなり、やがて、もみが米俵につめられます。

そのうちの何俵かを供出用に、何俵かを小作料として地主におさめると、ようやく百姓の肩の荷がおります。

信越国境の山やまの峰が白く化粧されはじめると、農家では、いそいで冬ごもりのしたくをはじめます。

ダイコンやなっぱをほして、漬物をつくります。野菜をむろにかこいます。

冬ごもりのしたくもすんで、ひといきつくとき、百姓にとって一番ホッとするときです。 |

農作業を手伝うかつ子

|

④ 「清次にいちゃんは、なぜ死んだ?」

そんな十一月のある日曜日。

小春びよりの日だまりのえんがわで、かつ子が、ひとり、宿題をしながらるす番をしていると、

「伊田清次君のおたくは、こちらでしょうか。」

こういって、三十年ぱいの男の人がたずれてきました。

「はい。」といって、かつ子が縁側にすおりなおすと、

「自分は、伊田清次君の戦友で、山本というものです。

この十月、かえってきましたので、線香でもあげたいとおもって、うかがったのですが。」といいました。

かつ子は、「どうぞ、おあがりください」といいましたが、家のものが留守だとしると、山本は、

「それでは、お墓をおしえてくれませんか。」といいます。

「すぐちかくですから、一緒にいきます。」

と、かつ子はこたえながら、お茶をいれようとすると、そんな心配はいらない、お墓まで案内してくれといいます。

かつ子は、仏壇から線香をひとたばとりだし、庭さきの菊をなん本か折ると、山本と一緒にお墓へむかいました。

山本は、こがらでほっそりとしていて、声も言葉つきもやさしい人でした。

かつ子とならんで歩きながら、清次にいちゃんのことを、ポツリポツリ話し出しました。

かつ子は、清次にいちゃんの便りを、いま、この山本という人から聞く思いで、胸がたかなってくるのでした。

「伊田君は、私などよりずっと若かったが、じつに元気で、ほがらかな人でした。

うちにいるときも、そうでしたか?」

「ええ。清次にいちゃんは、とても元気でした。

政一にいちゃんは無口ですが、清次にいちゃんはいつもほがらかで、みんなを笑わせていました。」

かつ子は、清次にいちゃんのことをきかれるのが、うれしくてたまらない、というようにこたえました。

「そう。戦闘というと、いつもまっさきにとびだしていくんですよ、伊田君は。

みんなが心配して、“伊田、ひとりでそんなにさきへいくとあぶないぞ”というと、

“なにいっとる。 かかあや子どものあるやつは、用心してあとからこい。

人間、死ぬときは死ぬし、死なねえときは、死にたくったって、死なねえんだ”と、こうですよ。」

山本はかつ子の顔をのぞきこむようにいうと、また、空をみあげて、おもいでをかみしめるように、つづけます。

「伊田君が戦死したあのときも、そうでした。山西省の冬は、とても寒く、雪もふります。

わたしたちの隊が、吹雪の中を移動しているとき、敵にぶつかったのです。

しばらくうちあいをしたのち、分隊長が“突撃だ”というと、まず、伊田君がとびだしました。

それにつづいて、わたしたちも突撃にうつりました。

おかげて敵をおいちらすことはできましたが、まっさきにとびだした伊田君がやられてしまったのです。」

「……」

「残念でした。伊田君のいなくなったわたしたちの隊は、まるで火のきえたようになりました。」

かつ子は、清次にいちゃんのおかげで敵をおいちらすことができたとしって、うれしくおもいました。

また清次にいちゃんが、隊のみんなからよく思われ、かわいがられていたことがわかって、心がなごむ思いでした。

「でも、清次にいちゃんは、出征するとき、戦死するほど損なことはない。

オレはうまくやって生きてかえる、といっていたのに、どうして、そんなにあぶないことばかり、すすんでやったのでしょう?」

かつ子は、清次にいちゃんが生きてかえると約束したのに、なぜ死んでしまったのか。

それが知りたいとおもったのです。

しかし、山本は、それまでのおしゃべりをピタリとやめて、なにもこたえませんでした。

「清次にいちゃんは、命を粗末にしたのでしょうか?」

かつ子は、清次にいちゃんが出征する前の夜、政一にいちゃんがいっていた言葉を思い出していました。

「そうじゃない、と私は思う。

戦闘すれば、かならずだれかが死ぬのです。

敵も死ぬけれども、味方も死にます。

勇気があることと、命を粗末にすることとは、ちがうとおもう。 伊田君は勇気のある人でした。」

山本は、そういっただげで、かつ子の質問には、直接こたえませんでした。

しかし、かつ子は清次にいちゃんが、

「かかあや子どものあるやつは、用心してあとからこい」 といつもいっていたという山本のことばをおもいだして、うれしさとかなしさのいりまじった気持になり、きゅうに涙があふれてきました。

山本も、上衣のそでで、なみだをふきました。

「おい、伊田、おれだ、山本だ。あんなに元気だったおまえが、こんなになっちゃってなあ……。」 |

清次の墓前で涙ぐむ戦友の山本とかつ子

|

|

清次の墓のまえで、山本はここまでいうと、あとは、子どものように、こえをあげてなきました。

かつ子も、「清にいちゃん!」とむねのなかでさけびました。

なみだがあとからあとからあふれでてきました。

線香のけむりが、冬のまじかい北国の空に、しずかにながれていきました。

役場の自転車が、政一にいちゃんの召集令状をもってきたのは、翌一九四三年(昭和十八年)の三月のことでした。

「ごくろうさんです。」

母は、やっとそれだけいって、役場の人をかえしました。そして、

「せめて、長男ぐらいはのこしておいてくれてもよさそうになあ……。」

と、うめくようにいうと、縁側にペタリとしりをつき、赤い召集令状をぼうぜんとみつめているのでした。

15 白衣の天使 top

① 従軍看護婦

江田菊子は、いつまでも甲板に立ちつづけていました。くっきりみえていた富士山が、しだいにとおくかすみ、やがて視界からきえました。

菊子のまぶたには、数時間さえ、横須賀の波止場で、手をふってわかれた母と妹と弟の顔が、かさなりあって焼きつけられていました。

船室にはいれば、それがきえてしまうかのように、菊子は水平線のかなたを、じっとみつめつづけるのでした。

「これから、本船は南下をつづけます。しかし、目的地がどこか、いまはいえません。

戦局が緊迫しているので、いつ、敵の飛行機や潜水艦の攻撃をうけるかわかりません。

みなさんも軍人になったつもりで、きもちをしっかりもつように……。」

二十歳をすこしでたぐらいのわかい甲板士官が、きびきびした態度ににず、やさしいこえでいいました。

――たぶん、南方の激戦地だわ。――

甲板にならんだ菊子たちは、甲板士官の注意をききながら、南方の島じまを、それぞれ想像していました。

一九四二年(昭和十七年)十月のある日、横須賀を出航した病院船第二氷川丸は、どのあたりからか日本列島を離れて、南西へむかって太平洋の波をけたてていました。

菊子ら約八十名の若い従軍看護婦は、いま南方の前線基地へ向っているのでした。

かつてのヨーロッパがよいの商船を病院船にしたてたこの船は、一万六千トン、五階だてで堂々としていました。 |

戦傷した兵士を看護する

従軍看護婦。これは通常の

看護士より、厳しい仕事でした。

|

船底は精神科病室と機関室、一階が外科病室、二階が職員宿舎、三階には内科病室がありました。

従軍看護婦たちは、三階の船室があてがわれていました。

おおきな船でしたが、外洋にでると、とたんにおおきくゆれだし、生まれてはじめて航海をする看護婦たちは、船よいになやまされつづけました。

出航してから四日ほどたって、船にもだいぶなれてきたころ、病院船はだいぶ南下したらしく、日本をでるときにきていたセーターがいらなくなりました。

そのころ、台湾の高雄港にはいりましたが、ここには二日間錨をおろしただけで、ふたたび船は南にかかいました。

フィリピンのマニラにつくと、ここで従軍看護婦たちは輸送船にのりかえ、さらに南東にむかってすすみました。

輸送船は、戦闘機や駆逐艦にまもられながら、海の戦場のまっただたかを航海しつづけるのでした。 |

病院船のデッキに並んだ従軍看護婦

|

江田菊子は、小学生のときならったナイチンゲールのはなしで、おおきくなったら看護婦になろうと、きめていました。

まずしい農家で、しかも父親をなくした菊子は、女学校(旧制)へはとてもいけないということをしっていました。

菊子が小学校へあがった年に満州事変がおこり、高等小学の一年(今の中学一年)にすすんだとき、日中戦争がはじまりました。

そのころになると、日赤(日本赤十字社)や陸軍病院の看護婦で、戦地の病院へ従軍看護婦として出征するものがふえました。

新聞や雑誌には、制服に十のしるしのついた腕章をまき、戦地へむかう、りりしいすがたの従軍看護婦の写真がのるようになりました。

白い帽子に 白い服

いつもやさしい 看護婦さん

お国のために 傷ついた

兵隊さんを おせわする

あなたはとうとい 女神さま |

子どもたちのあいだでも、こんな歌がうたわれるようになりました。

菊子は、高等小学二年を卒業すると、なんのためらいもなく、東京の日赤看護婦養成所の試験をうけて入所しました。

入所式がおわると、同級生となった四十人の少女たちと一緒に寮に案内され、そこで白衣と白い帽子をもらいました。

――やっと、看護婦になれたんだわ。――

そうおもうと、菊子は、うれしくてしかたがありませんでした。

けれども、二日めから、菊子のあまい夢はやぶられました。

朝の点呼(てんこ、人員がそろっているかどうかをしらべること)が終わると、二年生やってきて、いいました。

「あなたがたは、卒業したらいつお召(おめし、従軍の召集)をうけるかわかりません。

だから、そのために、これからは徹底的にきたえてあげるから、かくごをしているんですね。」

養成所では、軍隊とおなじようなやり方で、きたえられました。

新入生のひとりが上級生におじぎをしないと、四十人がそろって罰をうけました。

廊下になん時間も立たされたり、食事をぬかされたり、日曜の外出をさしとめられたりするのでした。

これまで、新入生としてしぼられてきた二年生が、いちばんつらくあたりました。

出す手紙も、来た手紙もぜんぶ、教育係の看護婦が開封してなかみを検査しました。

出す手紙に、よわねをはくようなことが書いてあると、しかられたうえ、書きなおさせられ、来た手紙のなかにふつごうなことが書いてあると、教育係がそこをすみでけして、よめないようにしました。

いっぽう、看護婦になるための訓練は、想像いじょうにきびしいものでした。

べんきょうのすきだった菊子にとって、学課はなんとかやりこなしましたが、実習が大変でした。

実習は、病院の入院患者について、実地にやらされるのです。ドクドクとながれるまっ赤な血、膿(うみ)のにおい、それだけで気がとかくなりそうでした。

けれども、菊子は、口びるをかみしめて、看護婦になるための技術をひとつひとつ身につけていきました。

訓練もおわりにちかづいた三年生の十二月八日(一九四一年、昭和十六年)、日本はアメリカ・イギリスとも戦争をはじめました。

太平洋戦争に突入したのです。

毎日のように報道される戦勝のニュースに、菊子たちはおどりあがってよろこびました。

このころから、従軍看護婦の出征が、きゅうにめだつようになりました。

一九四二年(昭和十七年)の三月、養成期間をおえた菊子は、一人前の看護婦として、そのまま日赤病院ではたらくようになりました。

そして、十月のある日、夜勤をおえて、看護婦詰所でホッとしていると、婦長(看護婦長)から、菊子ら十数名のものによびだしがかかりました。

「江田さん、これをごらんなさいご

婦長がさしだした一枚のそまつな紙には、

| “充員召集状 日本赤十字社救護看護婦、江田菊子、外地派遣救護班要員トシテ召集ス……” |

と書いてありました。

――いよいよきたわ、赤紙が。――

これまで、先輩の看護婦のところへきた赤紙(召集令状)をみせてもらったことはありましたが、じぶんの名が書かれている赤紙を手にして、いいようのない緊張で、胸がきゅっとしめっけられるようでした。

翌日、五日間の休みをもらい、家族にわかれをつげるため、故郷の福島へむかいました。

② さらばラバウルよ

菊子たちの乗った輸送船は、ニューギニアの北で、ついに赤道をこえました。

船出した日本は秋の十月でしたが、十一月の赤道直下は、ブーゲンビリアがまっ赤な花をつけている真夏でした。

ながい船旅ののち、輸送船はどうやら目的地についたようです。

そこは、ニューギニアとビスマルク諸島のおいたにあるニューブリテン島のラバウルでした。

ここには、南太平洋地域の日本陸海軍司令部があり、おおきな野戦病院もありました。

旅のつかれをやすめるひまもなく、菊子は、野戦病院の内科病棟勤務を命じられました。

白衣にきかえ、病棟へはいって、菊子は目をむきました。

どうしてこんなに患者がたくさんいるのでしょうか。

どの病室も、患者があふれていました。

鼻をつくいやなにおい、それは、ゴミために消毒薬をまいたようたにおいでした。

「患者の大部分は、アメーバせきり、マラリア、それにかっけ。ぜんぜん人手がたりないから、しっかりやるのよ。」

案内してくれた婦長が、きびしいこえでいいました。

アメーバせきりの患者は、大変でした。げりにげりをつづけ、腹のなかになんにものこっていなくても、げりをつづけるのです。

看護婦がたりないだけではありません。便器もたりないのです。

「看護婦さん」

あっちからもこっちからも、かすれたこえがかかります。便器をあてがってくれ、というさいそくなのです。

「まっててね、すぐいくから。がまんするのよ。」

コマネズミのようにとびまおっても、とうていまにあいません。べッドの上がよごれます。

きれいにしているまもありません。

暑さと悪臭で、めまいがします。

外科病棟のようすは、もっとひどいものでした。腕や足をもぎとられたもの、あごをなくしたもの、顔じゅう包帯で何が何やらわからないもの、そんな患者が、べッドがたりなくて、床にむしろをしいてねています。

薬品のにおいとまじった膿(うみ)のにおいが、ぐっと胸をつきます。

包帯交換も、消毒も、じゅうぶんにできないのでしょう。

内科勤務の菊子にとっては、一時間ほど見学してまわっただけの外科病棟でしたが、かんぜんにグロッキーでした。

――ひどい。どうしてこんなに傷病兵がいるのだろう。

勝った、勝った、損害軽微(かるい)のニュースだけだったのに……。――

菊子は、だまされたような気がし、だれにたいしてかわからずに、むしょうに腹がたちました。

そして、べッドでくるしんでいる兵隊がかわいそうにおもえてなりませんでした。

――体が粉になるまで、看病してあげよう。――

菊子はそうちかって、とびまわるのでした。

そのころ、すぐちかくのソロモン諸島では、はげしい海戦がくりかえされていたのです。

日本軍が空軍基地をつくったガダルカナル島では、アメリカ軍が反撃を開始して、ここでもはげしい戦いがくりかえされていました。

ニューギニアの東のはしの、日本軍が占領したラエやブナも、アメリカ空軍のはげしい爆撃にみまわれていました。

これらの激戦地で、傷つき、病にたおれた重患者が、ラバウルの野戦病院へ、ひきもきらさずに、おくりこまれていたのです。

菊子のうけもちの病室でも、アメーバせきりの患者がけいれんをおこしながら、一日に何人となく死んでいきました。

空洞のような目で 「かんごふさん」 と菊子をよびます。

そばへいってみると、骨と皮だけの手をかすかに、うごかしています。にぎってくれというのでしょう。

「と、う、きょう、の、……しぶやの、いしだ……。」

手をにぎった菊子に、かすかにいいます。

「東京の渋谷の石田さんね。わかったわ。私が生きてかえれたら、あなたのことを家族にはなしてあげるわ。

でも、げんきを……。」

みなまでいわないうちに、ブナからおくられてきた石田という兵隊は息をひきとりました。

「おかあーさーん、ぼく、死ぬのいやだよーつ。」

わかい兵隊が、くるったようにさけびます。

そうかとおもうと、 |

|

天にかわりて 不義をうつ

忠勇無双の わが兵は

………… |

ふいに大声で、ふるい軍歌をうたいだす年輩の兵隊もいます。

熱とくるしさで、頭がへんになってしまったのでしょう。

病室は、まるで地獄のようでした。

南太平洋の日本陸海軍の基地ラバウルは、一九四三年(昭和十八年)にはいると、たびたびアメリカ空軍の空襲をうけるようになりましたが、ラバウル大空襲は、その年の十月十二日からはじまります。

大空襲のまえ、菊子は、ラバウル野戦病院から、北の島への転属命令

* で、輸送船のなかにいました。

* ラバウルは空襲があっただけで米軍の上陸作戦はなかったので、その後は平穏となる。しかし日本の輸送船は来ないので今村均司令官は、隊員に農作業による自活生活を命じたため、ラバウルの兵隊の多くは助かった。菊子は玉砕の島サイパンへの転属だったので、亡くなった。

さらばラバウルよ またくるまでは

しばしわかれの なみだがにじむ

こいしなつかし あの島みれば

ヤシの葉かげに 十字星 |

これも転属していく衛生兵が、ものがなしげなちょうしで、『ラバウル小唄』を口ずさんでいました。

この転属は、菊子にとって、運命の別れ道でした。

③ サイパン島で

一九四四年(昭和十九年)六月十一日、江田菊子は、サイパン島の野戦病院に勤務していました。

それは、しずかなうつくしい朝でした。

雲ひとつない、すみわたった空は、南洋とくゆうのあかるさにかがやいていました。

おそろしい爆撃機などは、ぜったいにあらわれないような、うつくしい空でした。

けれども、島の上では、二万五千の民間人が、ぞくぞくとタッポーチョの山へのぼっていきます。

三万の日本軍も、ハチの巣のようにつくられた地下壕や洞窟に、陣をしいています。

アメリカ軍のサイパン島大空襲は、この日からはじまりました。

野戦病院の主力はドンニイの山に疎開していましたが、まだ疎開しきれない患者が、この島の中心地、カラパンの町の役所や学校にごろごろしています。

六月十四日、夜明けとどうしに、サイパン島の空は、無数のアメリカ空軍機でおおわれました。

アメリカ海軍の艦砲射撃は、島へ、いきもつかせずに、砲弾をうちこんできました。 |

サイパン島の空襲。そのあと、米軍の艦砲射撃がはじまり、

さらに米軍が上陸してきて、日本軍は玉砕をした。

サイパン島には多くの民間人もいたが、軍から自決するよう

命令されていたため、民間人も多く死んだ。

|

六月十五日、島のまわりは、アメリカ艦隊でうめられました。

ドンニイの洞窟という洞窟は、負傷兵でいっぱいになりました。傷の治療は、ぜんぜんまにあいません。

手のたりないところは、うごける負傷兵がおぎないました。

それでもまにあわないところは、ピンセッ卜で、じぶんの傷口にわいたウジを、ひとつひとつ、じぶんでとりました。

七月六日、ついに、玉砕命令がくだりました。

「ひとりよく十人をたおし、もって全員玉砕すべし。」

斉藤義次陸軍中将からだされた命令は、このようなものでした。

洞窟の野戦病院では、伝令が、斉藤中将の玉砕命令と軍医の命令をつたえるため、洞窟から洞窟へとはしりまわりました。

「うごけるものは全員、総攻撃に参加する。うごけぬものは、ここに残留。

十人に一個の手榴弾をおいていくから、帝国軍人の名に恥じぬよう、行動せよ。」

病院本部では、軍医がじかに命令をくだしました。

江田菊子は、軍医にしたがって、洞窟をでました。

そのとき、ちょうど夜の十時、南十字星が、きれいにまたたいていました。

“おかあさん、さようなら。妹と弟をたのみます。”

横須賀の波止場でわかれた三人の顔をおもいうかべながら、そっと、こころのなかでいいました。

菊子がジャングルにはいったとき、洞窟のほうから、 |

従軍看護婦は女性でも軍人だから、菊子も命令に従った。

今も問題になる韓国の従軍慰安婦は、玉砕命令に従わないでもいい

身分だったので、死なないで生き残り問題を残した。

|

「ダーン、ダーン……」

いく発かの手榴弾の爆発音がおこり、しずかな闇にこだましました。

菊子は、青酸カリのはいった白衣のポケットを、そっとおさえました。

そのとき、菊子は、満十八歳になったばかりでした。

戦闘がおわったとき、二万人をはるかにこえる日本の軍人や民間人の死体が、島によこたわり、海べにただよっていました。

top

**************************************** |