|

****************************************

Index 太平洋の攻防(その一 その二 その三 その四 その五)

|

太平洋の攻防(その三)

7 天皇の軍隊

①“きあい”をいれられる初年兵

②朕はなんじら軍人の大元帥なるぞ

③『戦陣訓』

|

8 中国の子ども

①石炭粉ひろいの少年

②タール汲みの少年工

③「鬼ののために働くな!」

9 地下道の八路軍

①八路軍の百団作戦

②日本軍の「大掃討戦」

③地下道戦 |

7 天皇の軍隊 top

① “きあい”をいれられる初年兵

北満(満州北部、いまの中国東北の北部)の冬はきびしくてながく、春はなかなかやってきまぜん。

けれども、五月のなかばをすぎると、かたくとじていた松花江(しょうかこう)の氷もひびわれて、ざわめきながら流れていきます。

白っぽくこおりついていた土も黒ずんで、日だまりにはかげろうさえもえだし、土のわれめから顔をだした草の青い芽が、どんどんのびはじめます。

石のかげでは、迎春花(げいしゅんか)が黄いろいつぼみをひらき、クリーク(運河)のふちのドロヤナギは、しだいに青みをましていきます。

冬の間、活躍していたマンシュウガラス(カササギの一種のぞくのよび名)が姿をけし、スズメがにぎやかにとびまわります。

北満の春は、五月のなかば、きゅうにやってきて、六月のなかごろには、かけあしですぎさっていきます。

そして内陸特有の、ものすごく暑い夏がやってくるのです。

日本のなかでも、ことに南のあたたかい地方でそだった北村は、春がこんなにもうつくしいものだということを、はじめてしりました。

それはまた、うれしくて、なみだがにじみでるほとでした。

松花江の流れをみおろしながら、北村は、おおきく深呼吸をしました。

それは、七ヵ月にもわたる、きびしくてくらい、長い長い冬をわすれさり、よろこびの春をむねいっぱいすいこもうとしているかのようでした。

北村にとって、長い初年兵の一年間でした。

北村が初年兵として、北満の隹木斯(ジャムス、いまの中国東北、黒竜江省の町)の部隊にはいったのは、一九四一年(昭和十六年)の六月、日米開戦か、の声がだいぶきかれる、緊張した空気のなかでした。

昼は鉄かぶとをこがすようなあつさ、それにひきかえて、はくいきが白くみえるような夜のひえこみ、そういう夏と、すべてがこおる冬、大陸独特の自然のきびしさに、北村は、よくたえぬいてきたとおもいましたが、北村にとっておそろしく、きびしかったのは、大陸の自然だけではありませんでした。

それは、初年兵の生活、ことに兵営内(内務班、兵隊がねおきするところ)の一年間の生活でした。

朝から晩まで、コマネズミのようにうごきまわっていても、古年兵の怒鳴り声とピンタが、あとからあとがら、おいかけてくる一年間でした。

ビンタをくらわない日は、かぞえるほどしかありませんでした。

点呼(てんこ、人員をしらべること)にならぶのがおそいといってはビンタ、あらった食かん(飯おけ)にゴマつぶほどの飯くずが残っていたといってはビンタ、軍事演習の声、がちいさいといってはビンタ……ビンタ、ビンタのつづきでした。

ときには、古年兵のうでがくたびれ、こぶしがいたくなるほどなぐり、初年兵の顔がゆがみ、気をうしなってたおれるまでなぐられることもありました。

「あしを半歩、左右にひらけ! おく歯をかみしめろ。めがねをはずせっ。」

ビンタをとる(軍隊言葉で、なぐること)まえに、古年兵は、こういいます。

こうしておけば、なぐられても、舌をかんだり、歯をおったり、というけががすくないのです。

北村は無抵抗でなぐられっぱなしというのは、軍隊で、生まれてはじめて経験しました。

初年兵は、毎日ねるまえに、自分の靴はもちろん、古年兵や班長の靴のていれをします。

「横山上等兵の靴をていれした初年兵はだれだっ?」

夜の点呼がおわって、ねようとしたとき、ひとりの古年兵が、ドスのきいたこえでいいました。

北村は、ドキッとしました。

「ハイッ、北村二等兵であります。」

「これで、ていれをしたといえるか。やりなおし。」

古年兵にいわれて、横山上等兵の靴をみると、きれいにして保革油をぬったつもりの靴底に、どろがすこしついていました。

北村は、あわてて、その靴をもって、廊下へでようとしました。

そこには、靴そうじの手入れ道具があるのです。

すると古年兵の、かみなりのような声がふってきました。

「バカモン、道具をつかわずに、きれいにするんだ。

きさまには舌があるだろうっ!」

北村は、古年兵の靴底のどろを、ゲッとなるようなおもいで、なめさせられました。 |

|

それは、なぐられるよりも、もっとひどいはずかしめでした。

日ははやおちて 月がでて

古兵のはいた どろぐつを

月のひかりに てらしつつ

みがくわが身の あわれさよ

乾パンかじる ひまもなく

消燈ラッパ なりひびく

五尺の寝台 わらぶとん

これがわれらの 夢の床 |

哀調をおびた『初年兵の歌』は、初年兵の生活と気持を、よくあらわしていました。

消燈ラッパは、電燈をけしてねなさい、という合図です。初年兵にとって、ほんのわずか、ものをおもい、考えるときをあたえるラッパでした。

新兵サンバ カワイソーダネ――

マタネテ ナクノカヨ―― |

消燈ラッパは、こういっているようだ、と軍隊ではいわれていました。

「きさまらが憎くてやるのではない。きさまらを、りっぱな帝国軍人に育てあげるためにするのだ。

俺がなぐると思うな。天皇陛下かなぐってくださるのだと思え。」

古年兵は、なぐるときでも、初年兵に、こういいました。軍隊では、これを“きあいをいれる”とよんだのです。

けれども北村には、古年兵がおもしろがって初年兵をいじめているのではないか、と思われることが時々ありました。

一期の検閲 二期 三期

秋期の演習 はやすぎて

いやな古兵が 満期すりゃ

それを見送る むねのうち

あくれば早くも 二年兵

花さく春は いまなるぞ

精勤しょうや 星のかず

早く故郷に しらせたい |

『初年兵の歌』は、二年兵、つまり初年兵を卒業し、一番わかい古年兵に進級したところで、おわっています。

ぐっとくるほどのくやしさ、いたたまれないほどのはずかしめ、しかも、それをどうすることもできないもどかしさ。

北村は、思い出すのも嫌でした。

けれども、いまはもう、二年兵です。星のかずもひとつふえて一等兵になりました。

いやなことは、今度はいってきた初年兵、かやってくれます。

古年兵のビンタもいじわるも、その大半が新しい初年兵にむけられていくでしょう。

――花さく春は いまなるぞ――

北村は、そこだけ、ふしをつけて、うたってみるのでした。

② 朕(ちん)はなんじら軍人の大元帥なるぞ

北村たちが一等兵に進級したとき、班長は、みんなにいいました。

「おれは、いつもきさまらに、“その気になるな”といってきた。

兵隊は、ちょっとやさしくしてやれば、すぐ、その気になる。

やさしくしてやってからしめあげても、もうおそい。

やつら、上官をさかうらみするのが、せきのやまだ。

はじめからしめあげて、軍隊とはこういうところだと、腹のそこまでしみこませなければだめなのだ。」 |

だからおまえたち二年兵も、初年兵が“その気”にならないように、しめあげろというのです。

けれども、北村には、自分がされた、あのようにむごいことを、新しい初年兵にする気にはなれませんでした。

自分がされたと同じことを、つぎの者にしていく、これが軍隊生活のおきてでした。

日本の軍隊は、ヒトラーのナチス・ドイツ軍などとならんで、世界最強の軍隊のひとつだといわれていました。

日本軍の将兵は、ことに勇ましいといわれました。

日本の軍隊では、きびしい戦闘訓練かおこなわれましたが、とくに内務班の生活で「軍人精神」がきたえられました。

日本の子供たちは、小学校でも中学校でも、さかんに軍国主義の教育をうけ、おおきくなったら軍人になり、いざ戦争というときには、いのちをなげだして天皇陛下のために忠義をつくすのが、日本人として一番りっぱなことだ、とおしえられていました。

けれども、これだけでは、なかなか「軍人精神」までをきたえることはできません。

しかも、いのちをなげだす、ということは、なみたいていのことではありません。

そこで、軍隊では、戦闘訓練だけでなく、兵営生活で、ことに初年兵のときに、さまざまな方法で「軍人精神」をきたえようとしたのです。

“兵営は、生死や苦しみ、楽しみを一緒にする軍人の家庭であって、軍人精神を養うところである。

ここで、大切なのは団結で、そのためには、下のものは上のものに絶対に服従するという習慣を身につけ、いざ戦争というときには、勇ましくたたかい、よろこんで死んでいけるようにしておかなければならない。” |

『軍隊内務令』には、このようにかいてありました。

この軍人精神のおおもとは、一八八二年(明治十五年)に、明治天皇が軍人にあたえた『軍人勅諭』でした。

“朕はなんじら軍人の大元帥なるぞ” (天皇は、おまえたち軍人のなかで、一番えらい指揮官の大元帥である)ではじまる長い長い『軍人勅諭』は、兵隊はみな暗誦していました。

“一つ、軍人は忠節をつくすを本分とすべし。

一つ、軍人は礼儀を正しくすべし。

一つ、軍人は武勇をとうとぶべし。

一つ、軍人は信義をおもんずべし。

一つ、軍人は質素をむねとすべし。” |

『軍人勅諭』はあまり長いので、ふだんは、軍人精神の要点をしめした部分の、この五ヵ条を、となえました。

北村は、初年兵のはじめのころ、この五ヵ条をとなえてから 「いただきます」と、食事にむかったものでした。

“ーつ、軍人は忠節をつくすを本分とすべし。”

なんといっても、日本の軍隊では、天皇にたいする忠義が、一番大切なものとされました。

だから、天皇のために死ぬことなど、なんでもないことだ、退却したり、捕虜になってはじをかいたりせずに、いさぎよく死ね、とさとしています。

“ーつ、軍人は礼儀を正しくすべし。”

軍隊の礼儀は、いっぱん社会のエチケットとは、すこしちがっていました。

軍人には上下の階級があって、上のものの命令には、、絶対にした、がわなければなりません。

下のものにとって、上のものの命令は、とりもなおさず、天皇の命令であると、こころえなければならないと、絶対服従の精神を強調していました。

だから、初年兵が、古年兵にどんなにひどいしうちをうけても、けっして、てむかうことができなかったのです。

反抗しようものなら、それこそ大変なことになります。

敵前での「抗命」(上官の命令にしたがわないこと、または上官に反抗すること)の罪は、死刑でした。

また、司令官が、「つくすべきことをつくさないで、敵に降参したり、要塞をすててにげたりしたとき」の罪も死刑であると、陸軍の刑法できめられていました。 |

|

「つくすべきこと」というのは、最後まで勇ましく戦う、ということです。

結局、降参しても、にげても、死刑になるわけですから、それならばいさぎよく全員戦死しようと、日本軍独特の「玉砕」という悲惨なことが、太平洋戦争ちゅう、あちこちでおこったのでした。

敵軍の捕虜になり、ぶじに帰隊しても、自殺をしいられました。

結局、日本の軍隊では、降参する、にげる、捕虜になる、ということがみとめられていなかったのです。

③ 『戦陣訓』

にっぽん男子と 生まれきて

いくさのにわに 立つからは

名をこそ惜しめ 兵士よ

散るべきときに きよく散り

御国にかおれ さくら花 |

隹木斯(シャムス)の北村の部隊では、一九四一年(昭和十六年)十二月八日、日本が、アメリカ・イギリスを相手に戦争をはじめると、初年兵だけでなく、古年兵の訓練も、いっそうはげしくなりました。『戦陣訓の歌』が軍歌演習でうたわれるようになり、中隊長や班長が、『戦陣訓』の教育をはじめました。

陸軍大臣東茱萸機は、兵隊の軍人精神がたるんでいるから、日中戦争がおもうようにいかないのだ、といいました。そのうえ、アメリカ・イギリスと、あるいはソ連とも戦うように

なるかもしれないと考えていた東条は、兵隊の気持をひきしめるために、この年の一月

八日、戦地をはじめ内地の各部隊に、『戦陣訓』をくばりました。

“戦場では、天皇の命令にもとづいてたたかい、皇軍の勇ましいところをあらわし、せめればかならず占領し、たたかえばかならず勝って、敵に、日本の天皇陛下のさかんな徳をしたわせなければいけない。”

『戦陣訓』のはじめにぱ、このような意味のことがかかれていました。

そして、そのためには、「天皇陛下の命令には絶対にしたがい、団結、協同、必勝の信念、攻撃精神がひつようである」ともかかれていました。

また、「死生観」というところでは、「戦場では、生死のことは考えずに、身心心もいっさいのちからをつくし、よろこんで死ね」とおしえ、「名を惜しむ」では、「死んでも、捕虜にはなるな」と、説いていました。

初年兵のとき、北村は、『戦陣訓』の「攻撃精神」について、中隊長から、こんこんとおしえられました。

中国戦線で手柄をたてたことがあるという、この陸軍士官学校出身の中隊長は、なにごとにつけ、「きあい」がかかっていました。

その「きあい」は、具体的には、軍事訓練のときの攻撃精神と、内務班での絶対服従の教育にあらヤれていました。

このふたつのことは、くいちがうのではないかと思われましたが、日本の軍隊では、そうではない、ということがわかったのは、北村が、一等兵になってからのことでした。

北村は大学をでていたので、二年兵になると、軍事訓練のほか、中隊事務室で事務の手伝いをするようになりました。

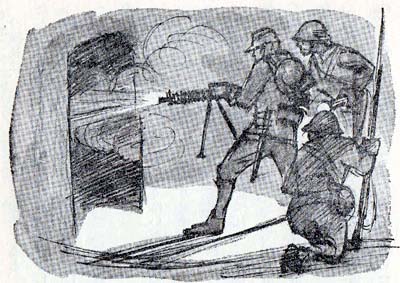

あるとき、中隊長が、中隊の人事係准尉と話しているのを、きくともなくきいていたのでした。

「おい准尉。おれは戦地にいて、つくづくおもったのだがなあ。 兵隊を人間なみにとりあつかわない将校に指揮される部隊のほうがつよい、と陸士で、先輩からきいたことがあるが、本当だよ。」

「そうかもしれませんなあ、隊長どの。ひどく扱われて、普段おさえにおさえている不満・反抗心というものが、戦闘のとき敵にむかって爆発する。そうでしょうかね?」

准尉は、中隊長の言葉をうけて、こういいました。

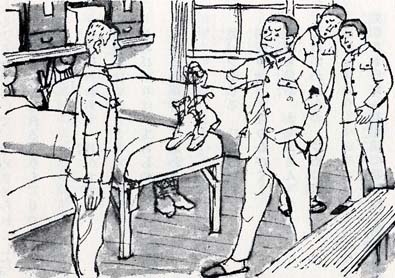

「そのとおりだ。普段はな、訓練のときもそうだが、ことに内務班などは、どんなに厳しくしても、厳しくしすぎることはないのだ。 戦闘のときのことを考えれば、ときには、残酷に扱うことも必要だ。兵隊をできるだけ狂暴に育てて、そのふんまんと、狂暴性を敵にむけさせるのだ。」 |

上官の話を聞く北村

|

北村は、中隊長の最後の言葉をきいて、なぜあんなにひどく、残酷に初年兵を取り扱うのか、わかったような気がしました。

こうしてそだてられた日本軍の兵隊は、世界最強の軍隊をつくりあげましたが、同時に、「南京の大虐殺」のようなむごいこともへいきでやれる軍隊にもしたのだ、と北村がわかったのは、戦争がおわって故郷へかえり、労働組合の運動をするようになってからのことでした。

8 中国の子供 top

① 石炭粉ひろいの少年

汽車は、駅の構内からなかなか動き出しませんでした。

もう一時間にもなるのに、そのけはいがぜんぜんありません。

短い冬の日はくれかかり、信号燈のあかりだけが異様にかがやきはじめています。

どんよりした空から、とうとう雪がまいおちてきました。

「春徳(チュンダ)、汽車はいつでるの?」

綿のはみでた上衣のえりをかきたてて、張英山がいいました。

「いつでるか、そのときまで、まるっきりわからないんだ。」

「そうか。でも、くらくなってきたな。」

「石炭のこなは、汽平か動き出してっからでないと、ひろえないんだよ。」

王春徳か、これらさ打そうに、首をえりにうめたままこたえました。

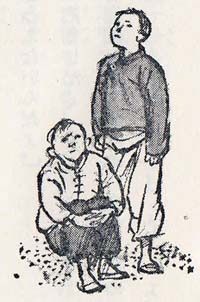

十歳そこそこと思われる少年が二人、駅のはずれの信号機小屋のかげに、身をひそめていました。

それから三十分もしたころでしょうか。

ようやく日本人の機関手がのりこみ、ピポー、ピポー、やたらに汽笛をならしたあげく、貨車は動き出しました。

「よしっ、鬼どもにみつからないように、すばやくやるんだぞ。」

春徳がそういいざま、身をかがめたまま、小屋のかげからとびだしました。

英山(インシャン)も、それにつづきました。 |

仲良しの春徳と英山

|

貨車のでたあと、機関車のいたあたりに、石炭の粉が、あっちにもこっちにも、こぼれています。

二人は、もってきた麻袋に、粉をすくってはいれました。

ふなれた英山は、春徳の袋が粉でいっぱいになっても、まだ半分ほどしかふくれていませんでした。

「鬼がくるといけないから、もういこう。おいらのをわけてやるよ、英山。」

春徳は英山をせきたてながら、なん本も線路をとびこえ、鉄条網をくぐりぬけて、駅の構外へでました。

「中山広場のうらで、焼餅とかえるんだ。」

春徳が、石炭粉のはいった麻ぶくろを、ポンボンとたたきながらいうと、英山は、

「いくつぐらいくれるの?」とききました。

春徳は、チュッとくちびるをならしながら、

「あそこのオヤジ、がめついからな、人のあしもとをみて、ケチるんだ。」

「五つくれるといいんだがな。」

家族の顔をおもいうかべながら、英山はいいました。 |

|

東北(中国)の貧しい家庭では、冬になっても、石炭は値がはって買えないので、石炭の粉をひろったり、やすく買ったりして、それを水でかためてたどんをつくり、燃料にする家がたくさんありました。

中山広場裏のオヤジというのは、子供たちがひろってきた石炭粉を焼餅とかえて、たどん用に売るのです。

焼餅、それは小麦粉を水でねって、油でやいた菓子ですが、主食がわりにもします。

中国の子供の大好物でした。

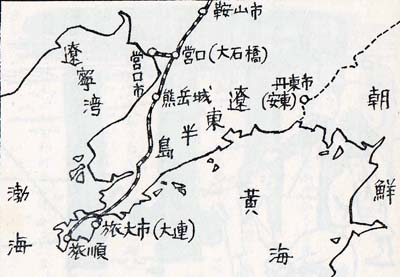

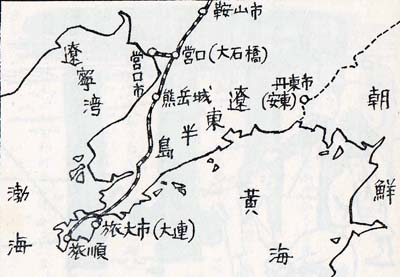

ここは、満州国遼東省(いまの中国東北、遼寧省の一部)の南につきでた遼東半島の鼻さきにある大連(いまの旅大市の一部)。 日本は、このあたりを関東州とよびました。

大連は、その関東州の中心の都市、満州国の海の玄関でした。

張一家は、もと、遼東半島のつけぬの大石橋(いまの営口)のすぐ南、熊岳城のまちはずれの農村で、わずかばかりの土地をたがやしていました。

このあたりのいい土地は、みな地主がもっていたし、そのうえ、日本人がひろい土地をかこって果樹園をいとなみ、リンゴ・ナシ・ブドウなどをつくっていました。

だから、貧しい農家の土地はやせていて、収穫はあまりありませんでした。

ちょっとした不作でも、病人がでても、すぐたべるにことかいて、地主から高い利息の主食やお金を借りました。

それがかえせなくて、しだいに土地をとりあげられていきます。 |

|

父・母・姉・妹とそれに英山の五人家族の張一家も、借金がふえて、とうとう、食うや食わずになってしまいました。

「大連へいけばなんとかなる。

大連は大都会だから、どんな仕事でもころがっている。」

こんなうわさが、食うや食わずの農民の心をとらえました。

このまま熊岳城にいたら、こじきになるよりほかしかたがない、と思っていた英山の父

親は、ほんのわずか残っていた土地を売って金にかえ、故郷をすてて、大連にやってきたのでした。

張一家のだれもが、はじめてみる大都会の大連は、なにもかも農村とちがって、めずらしい言葉かりです。

日本の上野駅(東京)にそっくりな大連駅には、汽車ののりおりする人が、一日じゅうごったがえしていました。

駅前は広場になっており、そこは、電車・自動車・トラック・バス・馬車などがはしり、その間を人が右往左往していました。広場のむこうには、日本人が経営する三越と、中国人経営の大連市場のデパートがたちならんでいました。

すこし南へいくと、銀行・郵便局・貿易商館などがありました。

工場もたくさんありましたが、大きな工場は、駅の東のほうにあって、満州ガラス工場・大連陶器工場・大連製氷工場・大華コールター工場などが、なん本もの大煙突からもくもくと煙をはいていました。

これらはみな、日本人の経営でした。

英山の父親は、それでも、熊岳城のしりあいのつてで、大連陶器工場に働き口がみつかり、寺児溝(サルゴー)という工人街(労働者住宅街)にすむことができたのです。

住宅街といえばきこえはいいのですが、日本でいえば、都会の貧民窟とかわりませんでした。

工場のいい地位は、すべて日本人がしめ、労働者は、ほとんどがごくやすい賃金で働く、苦力(クーリー)とよばれる中国人でした。

それでも、農村からポッとでてきて、働き口もすまいもあったというのは、ひどく運のいいほうでした。

「大連へきて、やっぱりよかった。」

父親は、よろこんで毎日工場へかよいました。

けれども、賃金がやすくて、五人家族をやしなうことなど、およびもつきません。

母親は、権利金をだして、町なかでボロつぎの商売をはじめました。

町の歩道に小さな箱をおき、針と糸とボロきれを用意しておいて、上衣・ズボン・シャツ・布靴などのつぎはぎをするのです。

収入はわずかでしたが、わかい男や、女房をなくした労働者などが、よろこんで仕事をくれました。

姉も英山も、学校へいきたくてもそれどころではなく、ちかくの金持の家へ、かよいで手伝いにてました。

こんなにはたらいても、アワやヒエ、あるいはドングリ粉の毎日がやっとで、焼餅など、

そうやたらにたべるわけにはいきませんでした。

「ちかごろ、日本の鬼めが、オレたちを、ことにひどくこきつかうようにたった。」

父親は、工場からかえると、腰をたたきながらいいました。

中国人はその頃、日本の侵略軍を「日本鬼子」とか「鬼子」とよんでいました。

鬼のようにおそろしく、そしてにくいやつといういみでしょう。

軍人でなくても、警官や工場の監督など、中国人をおさえるような役人や民間人のことも「鬼」とよびました。

日本人の監督は、カシの棒をもって工場のなかをぐるぐるまわり、ちょっとでもかまけていると、情けようしやなく、ぶんなぐるのです。

うわさによると、去年(一九四一年、昭和十六年)、日本はアメリカやイギリスとも戦争をはじめたので、生産がいっそうまにあわず、中国の戦線でつかうものは、できるだけ中国の工場でまにあわせよう、というのだそうです。

満州の工場にも、そんな命令がきたということでした。

英山の父親は、だれにきいたのか、そんなうわさをはなしました。

大連へきて二年め、英山の父親が、工場でちょっとしたしっぱいから、日本人の監督に、カシの棒で、めったやたらになぐられ、ろっ骨と足の骨をおられてしまいました。

工場では、治療代をだしてくれるどころか、欠勤が一ヵ月もつづいたということで、簡単に首にしてしまったのです。

英山が、金持の家からひまをだされたのも、ちょうどその頃のことでした。

そんなとき、友だちの王春徳が、石炭粉ひろいをやれば、すこしは金になると、さそってくれたのでした。

② タール汲みの少年工

黄色のかわいい迎春花がさきはじめると、寒い大連にも、そろそろ春がやってきます。

人びとは、長い長い冬をこして、ホッとします。

寺児溝(サルゴー)からすこし南へいった山ぞいの南山公園では、日本人がうえたウメ・モモ・サクラの花が、いっせいにほころびます。

リラの花も、いい匂いをはなちはじめます。

そんなある日、

「もう、石炭粉はだめだ。」と、春徳がいいました。

「なぜだ?」と、英山がききかえました。

「じつはな、あそこに、いい日本人の鉄道員がいて、おいらの石炭粉ひろいを、そっと、たすけてくれていたんだ。」

「本当か?」 英山はおどろきました。

英山のしっている日本人は、みな、きたならしいものをみるように、わるさをする子供をとがめるように、いじのわるそうな目つきで、中国人をみるのです。

そして、すぐなぐるのです。

「本当だとも。日本人にだって、いいのもいるさ。

その日本人のおじさんは、ほかの見張がきそうになると、『こらっ!』とどなって、わざと教えてくれるんだ。

その日本人がいなくなって、すごいのにかわった。

しかも、見張が、ぐんと厳重になったんだ。

それに、あたたかくなったんで、中山広場うらのオヤジが、麻ふくらいっぱいと焼餅一個たというんだ。」

英山は、がっかりしました。

「だがなあ、英山。耳よりの話があるんだ。」

春徳の話によれば、大華コールター工場が、ひどくいそがしくなり、コールタール汲み

の少年工をたくさん幕集するらしい、ということでした。

それは、本当でした。

英山も春徳もうまいぐあいに、コールタール汲みの仕事に雇われることになりました。

子供のほうがよくいうことをきくし、それに大人の賃金の半分ですむということでした。

それでも、英山にとってみれば、英山の一日の賃金は、母親のボロつぎの三日分か四日分の収入にあたるのでした。

この大華コールター工場は、電柱につける碍子や、道路を舗装するコールタールをつくっていました。

英山今春徳がやるのは、ためからコールタールをひしゃくで石油缶にうつし、さらにドラム缶にいれる仕事でした。

コールタールのためは、露天に三十も四十もならんでいました。

コールタールをつくる建物から、ふとい鉄管で、このためにドロドロと流れこんでくるのです。

コールタールの熱気と、鼻をつくにおいで、くらくらするほどでした。

ためには、幅二、三十センチほどの板が橋のようにわたしてあって、そこでコールタールを汲みます。

足をふみすべらせると」大変です。

湯気のたつコールタールのためにおちこんで、おおやけどをします。

英山や春徳のようなコールタール汲みの少年は、数十人もいましたが、どれもこれも、きまって、こじきのような身なりのものばかりでした。

工場の仕事は危険で、そのうえつらいものでしたが、石炭粉ひろいにくらべれば気分もよかったし、それに収入がくらべものになりませんでした。

ただ、日本人の監督が、カシの棒をもってにらんでいるのが、どうにも我慢のならないことでした。

ことに、英山にとっては、父親を片輪(かたわ、不具)にしたかたきだったのです。

それでも、英山は、春徳と相談して、なぐられたり、首になったりしないように、一所懸命はたらこう、と誓い合いました。

事故がおこったのは、それから二ヵ月ほどたってからでした。

③ 「鬼のために働くな!」

白いエンジュの花がちって、うすむらさきのネムの花がさきはじめると、大連にはカンカン照りの夏がやってきます。

大連の夏は、冬のきびしさにまけないくらい暑く、コールタール汲みは、いっそう大変な仕事になりました。

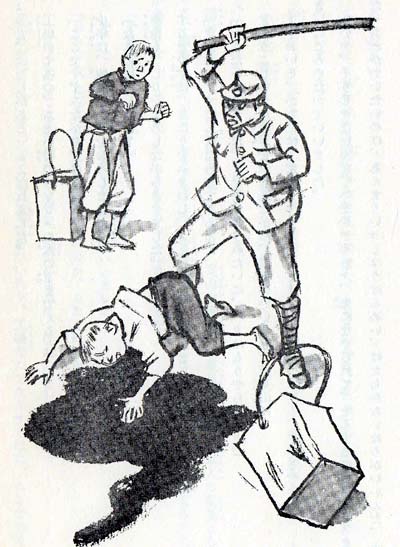

日本人の監督はますます狂暴になって、

「こらっ、ガキども、なまけるとなぐりころすぞ!」

と、カシの棒をぷりぷり、工場のなかをまわってあるきます。

午後になると暑さと、コールタールの熱気と臭気と、それに疲れでくらくらしました。

それでも、張英山と王春徳は、歯をくいしばって、人に負けないように働くのでした。

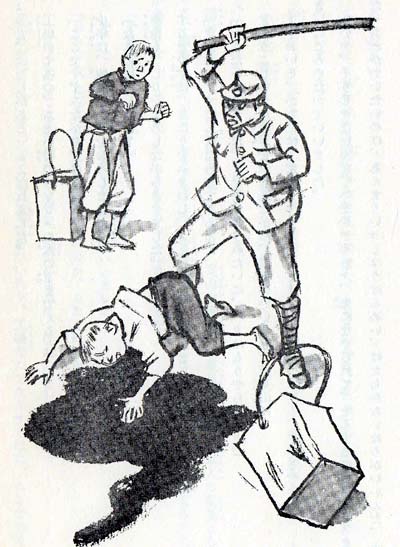

ある日の午後、春徳は、ガソリン缶にいっぱいはいったコールタールをこぼしてしまいました。

くらくらとしたとたん、缶につまずいてしまったのです。

「このバカめがっ!」

日本人の監督がはしってきて、カシの棒で春徳をなぐりはじめました。

英山は、いかりで、カーッとしましたが、どうすることもできません。

春徳がのびてしまうと、日本人の監督は、地面にトロトロと流れたコールタールのなかへ春徳をけころがして、あっちへいってしまいました。

つぎの日、春徳は、あちこちにこぶや傷をつくって、でてきました。

その日のひるやすみの時間です。英山と春徳は、年かさのコールタール汲みの少年に、 「ちよっと、話がある」とよばれました。

工場の隅のふとい幹のエンジュの木の下までくると、

「ここですずみながら、話そうや。」少年は、地面にしりをおろしました。

「なんの話だい?」春徳も、しりをおろしながらききました。

すると少年はあたりを見回し、声をおとしていいました。

「きみたち、すこし働きすぎるんだ。」

「もう大丈夫だ。オレ、昨日みたいに、へまはもうやらないよ。」

昨日こしらえたこぶをおさえながら、春徳がいいました。英山は、

――おいら、からだは、大丈夫だ。――と、こころのなかでいいました。

「いや、そうじゃないんだ。

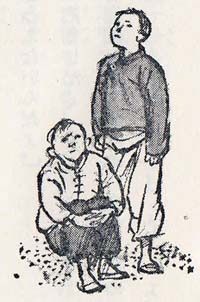

へまをやっちゃ、鬼になぐられて、損するのはあたりまえだ。俺がいいたいのは、あんまり一所懸命、働かないほうがいいんだということだよ。」 |

春徳がヘマをやって監督に棒で殴られる

|

二人は、目をむいて顔をみあわせ、そして、

――こいつは、きっと悪いやつなんだ――とおもいました。

少年は、いいにくそうにしていましたが、むこうからだれかやってくるのをみると、

「やあ、趙(チャオ)おじさんがきた。趙おじさんに話してもらおう。」

と、むこうからきた人に、手をあげました。

趙おじさんは、三十歳になるでしょうか、英山や春徳らの班長でした。

日本人の監督とちがって、趙おじさんがコールタール汲みの少年たちにどなっているのを、英山も春徳もみたことがありません。

それに、たのもしそうなおじさんでした。

「やあ、またせたな。」と、約束がしてあったらしく、少年にいいました。

「俺たち、なぜ、なまけたほうがいいのか、二人に話してあげて。」

「よしよし」と声をおとしてから、趙おじさんは、話し始めました。

「鬼のやつらが、あっちこっちに電線をひいたり、工場をたてたりするには、ここでつくった材料をつかう。

工場をたてて鉄砲や大砲をつくり、それでだれをやっつけようとしていると思うかい? 俺たち中国人をやっつけようとしているんだろ?

コールクール汲みにしたって、道路をつくるためだ。

中国人のために、鬼らは道路をつくるんじゃない。

りっぱな道路をつくって、戦車や大砲や機関銃やトラックを中国本土にはこびこんで、俺たちの同胞をころそうというのだね。

そして、中国本土も、この東北のように、やつらのものにしようというんだろ?

きみたちが、コールタールを汲めば汲むほど、やつらは、いい道路をたくさんつくることになる。

その分だけよけいに、やつらは中国人をころすことになる。

やつらのわるだくみの手伝いをするようなもんだ。わかるね。」

趙おじさんは、しずかに、いいました。

英山のあたまのなかは、趙おじさんの話をきいて、いっそう混乱してしまいました。

――だけど、働かなかったら、鬼の手伝いをしないですむかわりに、おいら、くえなくなるじやないか。

なまけたら、鬼になぐられるじゃないか。

首にでもなったら、また石炭粉ひろいで、ひもじいおもいをしなけりやならない。

どうすりゃいいんだ、いったい?――

そんなきもちが、越おじいさんにつうじたのか、

「俺たちが首にでもなって、くえなくなったら」大変だ。

だから、一所懸命はたらいているふりをするのだ、鬼にわがらんようにな。

それは、俺たちみんなが力をあわせれば、かならずできるとかもうよ、なあきみ。」

最後のところは、年かさの少年のほうをむいていいました。

少年は、趙おじさんのあとをつづけました。

「そうなんだ。俺たちのなかから、交代で見張りをだして、鬼を警戒する。

鬼のいないとき、交代で、倉庫のかげでやすむんだ。

鬼のいるときは、働くふりをする。

みんな一所懸命にはたらいても、コールタール汲みははかどらない。

これは人手がたりないからだ、と鬼がおもうに違いない。

そうすりゃ、俺たちの貧しい仲間が、また、やとってもらえるかもしれないんだ。」

年かさの少年の話をきいて、英山は、すこしわかりかけたような気がしました。

――力をあわせれば、できるかもしれない。――

春徳も、すこしわかったようでした。

家にかえった英山は、夜、なかなかねつかれませんでした。

――とうさんを片輪(かたわ、不具)にした鬼のために、なにひとつ、つくってなんかやるもんか――と思いました。

そして、趙おじさんのいった「いまに、やつらを根こそぎひっくりかえしてやるんだ」ということが、あたまにこびりついていました。

9 地下道の八路軍(はちろぐん) top

① 八路軍の百団(ひゃくだん)大戦

一九四一年(昭和十六年)の秋のことです。

河北省任丘(レンチュウ)ふきんの村々では、農民たちが、取入にせいをだしたあと、やすむまもなく、穴掘に熱中していました。

その穴が、作物をたくわえておくむろにしては、地上にほりだされる土が、おおすぎるようでした。

毎日、毎日、やすみなく穴掘の仕事はつづけられ、一ヵ月すぎ、二ヵ月すぎして、華北の平原に、やがて冬がやってきました。

穴をほりおえた農民たちは、なにごともなかったように、翌年の一月すえ、春聯(チュンリェン、二枚の細長い赤い紙に、めでたい言葉を対句にしてかいたもの)を門口にはり、爆竹をうちならして、春節(旧正月)をむかえました。

穴掘のころから一年あまりまえ、一九四〇年(昭和十五年)の六月、ヨーロッパでは、非常ないきおいで勝ちつづけてきたナチス・ドイツが、ついにフランスを降伏させました。

同じころ、中国では、湖北省の宜昌(イーチャン)が日本軍に占領されました。

蒋介石の国民政府のなかに、ここらあたりで、日本の和平交渉におうじてはどうか、という意見を主張するものがでて、動揺がおこっていました。

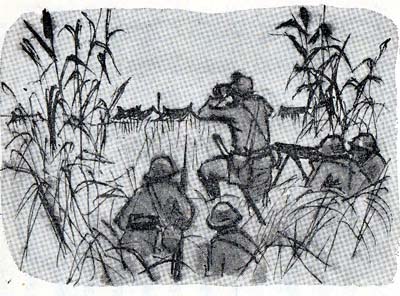

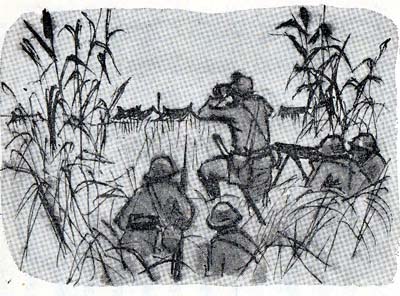

中国紅軍(中国共産党の軍隊)は、 |

八路軍の兵士と農民

|

「華北の人民と生死をともにしよう!」

「敵の後方にまわって遊撃戦(ゲリラ戦)を展開しよう!」

「抗日の根拠地をつくろう!」 |

などというスローガンをかかげて、中国に攻め込んでいる日本軍をおいはらい、中国人民の解放をかちとるまで戦いつづけよう、と中国の民衆によびかけていました。

中国紅軍は、民衆と手をくみ、民衆の先頭になって戦っていましたので、国民政府の、このような敗戦気分をふきとばさなければ」大変なことになる、と考えました。

「八月のはじめを期して、遊撃戦の総攻撃を展開せよ!」

中国共産党と紅軍の本拠である山西省の延安から、このような指令が、華北一帯にちらばる八路軍百十五の連隊にだされたのは、七月のことでした。

中国紅軍のうち、華北で活躍している軍隊を八路軍(はちろぐん)、南方で活躍しているのを新四軍(しんしぐん)とよびました。

八月二日の夜、八路軍の総攻撃の火ぶたが、きっておとされました。

そのとき、華北にいた日本軍は二十万、八路軍は民兵もあわせて四十万でした。

民兵というのは、ふだん村や町にすみ、農業そのほかの仕事にたずさわりながら、いざというときには武器をとって、兵隊と同じように戦うために組織された民衆のことです。

その頃、中国全体で、二百五、六十万の民兵がいたといわれます。

武器はおとっていましたが、民衆から応援され、かってをしった土地を利用し、そのうえ、勇ましく、たくみに遊撃戦をする八路軍は、あちこちで日本軍をなやませ、危険におとしいれていました。

八路軍は、「敵の武器は、味方の武器」という合言葉で、敵がたの武器を利用しました。

日本軍を奇襲しては、小銃はいうまでもなく、機関銃から弾薬、食料から軍服まで、もちさりました。

蒋介石の軍隊は、日本軍と戦うために手をくんだはずの八路軍を、アメリカからおくられてきた武器をつかって、攻撃していました。

八路軍は、蒋介石の軍隊ともたたかいながら、あちこちでこれらをうちまかし、その武器・食料・軍服をぶんどって利用していましたので、蒋介石のことをひにくって、「われらの輸送大隊長」という、ニックネームをあたえました。

八路軍は、そのひんじゃくな装備を、こうやっておぎなっていたのです。

八路軍は、この総反撃を百団大戦とよびました。

百にあまる団(連隊)が、大作戦を展開して、日本軍に大損害をあたえた、というところから名づけたのでしょう。

百団大戦は、その年の十二月ごろまで、日本軍をなやましつづけました。

日本の北支派遣軍は、この戦闘で八路軍のつよさと、遊撃戦のおそろしさを、あらためてしりました。

なんとかして、八路軍と、それを応援する中国の民衆を、村ごと、町ごとおさえつけてしまおうと考えました。

そこで、日本軍は、華北一帯を治安区・準治安区・非治安区の三つの地域にわけました。

治安区は日本軍の支配がいきとどいているところ、非治安区は日本軍の支配があまりいきとどいていないところでした。

非治安区は中国共産党や八路軍と手をくんでおり、日本軍の力はいうにおよばず、国民政府の力もおよんでいないところで、解放区や抗日根拠地などでした。

日本軍は、準治安区、ことに八路軍の巣と思われる非治安区をねらいました。

これらの地域のまわりには、ほかの地域と連絡できないように、封鎖壕をほりめぐらし、トーチカをつくり、望楼をきずいて、そなえをかためました。

こうしておいて、町ごと、村ごと、八路軍をはじめ民兵も民衆も、いっしょくたにやっつけはじめました。

この作戦を、日本軍は「大掃討戦」とよびました。

けれどもこの作戦は、実際には、町や村や民家をやき、民衆をころし、品物をうばいさりましたので、中国人は、「やきつくし、ころしつくし、うばいつくす」作戦の「三光(さんこう)作戦」とよび、日本軍の残酷なやりかたの代表的なものとして、おそれ、いかり、にくみました。

八路軍は、民衆と一緒になって、日本軍の「三光作戦」にたちむかいました。

② 日本軍の華中(かちゅう)「大掃討戦」

「任丘(レンチュウ)ふきんを徹底的に掃討せよ。」

松木大尉が石家荘(せきかそう)の駐屯部隊長から、この命令をうけたのは、一九四二年(昭和十七年)の秋のことでした。

松木中隊の三個小隊は、任丘(レンチュク)の部落をかこむように、三方からすすみました。

月も星もなく、夜襲をかけるには、おあつらえむきの夜でした。

兵隊たちは、足おとをころし、帯剣をおさえ、しずかにすすました。

取入まじかのコウリャン畑のむこうに、任丘の部落がうすぼんやりとうかんでいました。距離は約二百メートル。

部落はなにもしらずに、ふかいねむりにおちているようでした。

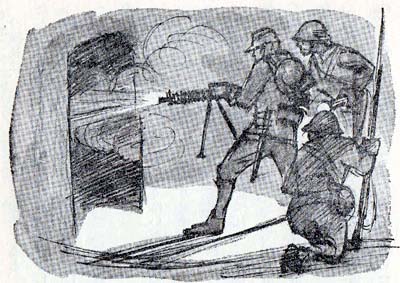

松木中隊長は、白い小旗をたかくかかげて、左右にふりました。攻撃開始の合図です。

「ダダダダ……」

三個小隊の軽機関銃が、部落にむかって、いっせいに火をふきました。 |

任丘を攻める松木隊

|

三人の小隊長は、白い小旗を前後にふっています。突撃の合図です。

分隊長は、軽機の射撃のあいまに、「前へっ!」と叫びながら先頭にたってかけだしました。

四、五十メートル走ったところで、分隊をとめました。

日本軍は、部落の三方を完全にかこんでしまいました。

一方は、川が流れていました。

再び、軽機のいっせい射撃がおこりました。

「今度、軽機がうちおえたら突撃だっ!」

分隊長は、軽機の音にまけないように、大声でどなりました。

兵隊たちは地上にふせながら、左手をあげてふりました。

「わかりました」という合図です。

「突撃っ! すすめーっ。」

分隊長は、着剣した銃をかまえながら突進しました。

日本軍は、三方から任丘の部落になだれこみました。

気がついてみると、部落のなかは、いやにしずかです。

手むかうものはもちろん、にげていくものもいません。

やがて、東の空が白んできたころ、一軒一軒、シラミつぶしにさがしてみましたが、ネ

コの子一ぴきいないのです。

中隊長のところへ、各ふ隊長から伝令がとびました。

「バーロ(八路軍のこと)どころか、村人ひとりおりません。」

どの小隊の報告も同じでした。

「情報がもれて、にげられたか。」

中隊長はじだんだふんでくやしがりましたが、相手がいないのでは、喧嘩になりません。

中隊長は、全員を部落の広場にあつめました。

「敵は、わが軍のかかんな攻撃のまえに、たたかわずして逃走したとおもわれる。

だが、この部落が、パーロの巣であることは、」間違いない。」

松木大尉は、全員をぐるっとみまわし、幹部候補生あがりで、ちかごろ見習士官から少尉になったばかりの小川第三小隊長に目がとまると、いいました。

「こういうときには、どうするか。小川少尉、いうてみい。」

「ハィッ、この部落に火をつけパーロが根拠地にできないようにすることであります。」

「ヨシッ。だが、まだひとつたりん。コウリャン畑にも火をつけるのだ。

パーロにみかたする長民へのみせしめだ。

やつらは、腹がへって、パーロをうらむだろう。」

小休止(短い休み)をしたら、さっそく「やきつくし」の作業をはじめることになりました。そのときです。

「ダダダダ……」

広場の四方から、いきなり、機関銃が火をふきました。

広場の日本兵は、バタバタとたおれました。

だれもが、一瞬、あっけにとられて、なにがおこりつつあるのか、判断にまよいました。

「散れっ! 散って応戦せよっ!」

中隊長はそれだけさけぶと、自分も、農家の土べいに身をよせました。

八路軍の奇襲です。

それにしても、あれだけさがしたのに、ひとりもみつからなかった八路軍が、いつ、どこからやってきたのでしょう。

忍者のようなてぎわでした。

松木中隊は、部落のなかで、完全に包囲されてしまったのです。

敵の弾は前からくるだけではありません。横からも、後ろからもとんできます。

「通信兵っ! 通信兵っ!」

松木大尉は叫びましたが、通信兵は、広場の中央にたおれています。

まっさきにねらいうたれたものとみえます。

留守隊へ無電で、援軍の連絡をする道もたちきられました。

太陽が空たかくのぼったころ、松木中隊は、ほとんど全滅にちかい損害をうけてしまいました。

③ 地下道戦

姿のみえない八路軍、どこからうってくるのかわからない八路軍、その八路軍の底しれぬおそろしさに、日本軍はおそれおののくのでした。

松木中隊のかわりに、永田大尉の中隊が、任丘(レンチュウ)ふきん掃討の命令をうけました。

永田大尉は、八路軍の巣を、徹底的にさがしてやろうと考えました。

まっぴるま、任丘の部落に攻め込みました。

巣をさがすには、ひるまのほうがつごうがいいからです。

永田中隊が任丘に攻め込んだとき、あんのじょう、部落には、人っ子ひとり、ブタの子一ぴきいませんでした。

永田大尉は、部下に、地下にもぐる穴の入口をさがさせました。

兵隊は、かまどをけとばし、戸だなをたおし、家畜のえさ箱をひっくりかえして、穴の入口をさがしまわりました。

一軒の農家では、かまどの下に入口をみつけ、べつの農家では、ブタ小屋のえさ箱の下に穴をみつけました。

穴に耳をつけても、なかの中国人はいきをころしているのでしょうか、物音とひとつきこえません。

「ドカーン」 「ドカーン」

いきなり、その穴のいくつかに、手榴弾をぶちこみました。

穴の中の八路軍も農民もいのちはないでしょう。

半死半生の中国人が、どこかの穴からはいでてくるにちがいありません。

そこをつかまえようというのです。

五分、十分、そして二十分たっても、物音ひとつきこえてきません。

穴の中の全員が死んだのかもしれません。

勇敢な分隊長が、兵隊の軽機関銃をとると、二名の部下をつれて、穴にもぐりました。

二メートルほどの縦穴の下は、ちょっとした広さでしたが、そこには中国人の死体がひとつもころがっていないで、横穴がポッカリと口をあけていました。

「このおくへにげこんだのだな。」

分隊長はそういうと、軽機をかかえたまま 「ダダダダ……」と横穴のおくへむかってうちこみました。

横穴は幅一メートル、高さ一メートル三、四十センチほどの地下道になっていました。

懐中電燈のよわいあかりが、ぶきみに地下道をてらしていました。

「地下道の奥をさぐってみます。」

分隊長は、地上の小隊長に報告すると、横穴へはいりました。

三十メートルほどいったところで、地下道は左右にわかれていました。 |

|

ちょっと思案した分隊長は、左へいきました。

この道はすぐゆきどまりになっていて、地上へつうじる道がついていました。

二つ三つ段をのぼってふたをおけると、そこは、となりの家のニワトリ小屋でした。

物音におどろいて、ちかくにいた数名の日本兵がかけつけて、銃をかまえました。

「なんだ、分隊長どのでありますか?」

「よし、おまえらのうち、二名、おれについてこい。地下道をさぐるのだ。」

分隊長は、合計四名の部下をつれて、再び地下道にもぐり、わかれ道を、今度は右のおくへすすみました。

どこからか、うすあかりがもれているようです。

よくみると、地下道の天井に、直径三十センチほどの穴があり、かすかに空かみえました。

空気ぬきの穴なのでしょう。

三十メートルもすすむと、そこにはゲイト(門)のようなものがあり、そのさきから、地下道は、さらに下へおりるようになっていました。

段をおりついたところは、四十平方メートルはどの、細長いへやのようになっていました。

小さなむしろが何枚もしいてあり、茶わんもころがっていました。

いましがたまで人のいだ気配がします。地下道にかくれた中国人たちは、日本軍の手榴弾や機関銃におどろいて、もっと奥へにげこんだのかもしれません。

「やつらは、もう、袋のネズミだ。」

小声でいった分隊長は、おどかしの機関銃を、穴のおくにむかってうちました。

くらやみに、火花、か青くきらめきました。

このへやをぬけると、せまい地下道がまたおくへつづいていました。

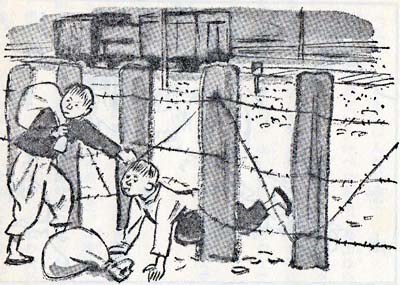

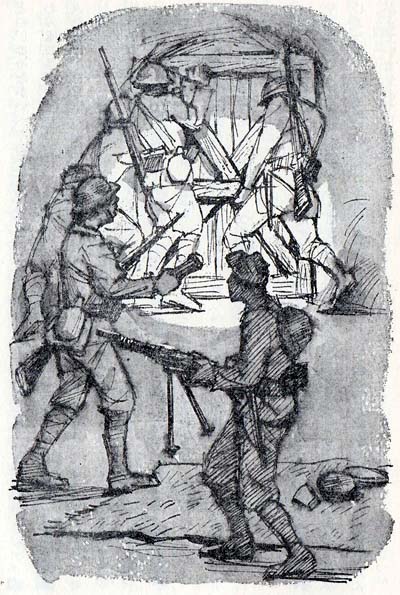

さらに、なん十メートルかすすみ、日本兵五名全員が、つぎのゲイトをくぐりおえたときです。

「バターン」

大きな音がして、今くぐったゲイトの扉がしまりました。

五人の日本兵は、心臓がやぶれるのではないかとおもねれるほど、おとろかました。

十数メートルほどさきでも、同じように、「バターン」と、扉がおりました。

ゲイトに扉があるとは、夢にも考えていませんでした。

「しまった!」

分隊長は、腹わたをしぼられるような声で叫びました。

「扉をあけろ!」

四名の部下は、うしろの扉にとびついて、あけようとしましたが、丸太をくんでつくった扉は、びくともしません。

分隊長は、まえの扉に軽機をうちこみましたが、発射音がせまい地下道にこもって、耳がいたくなるだけでした。

すこし落着きをとりもどした日本兵は、つぎになにがおこるか、じっとまちました。 一分、二分、三分。この短いあいだが、日本兵にはなん時間にもかんじられました。

「ニツポンノヘイタイサン!」

奥の扉のむこうから、なまりはありますが、りっぱな日本語がきこえてきました。

「コワガルコトアリマセン。

ワクシタチチュウゴクジンミン、アナタガタニホンジンミン、ミナトモダチデス。

ワクシタチ、アナタガタヲコロサナイ。ブキヲステテ、デテイラッシャイ。」

五名の日本兵は、あっけにとられました。

「ソトハ、ニッポソヘイガカコソデイル。

ハヤクシナケレバ、ニッポンペイ、アナニセメコンデクル。 ワタシタチ、五十ヲカゾエル。ソノアイダユケッシンシナサイ。」

やがて、「一、二、三、四、五、六、……」と、中国語でかぞえはじめました。

それは、ひとつひとつくぎり、ゆっくりかぞえていましたが、日本兵には、ものすごくはやいようにかんじられるのでした。 |

突然、洞窟のゲートが閉じて閉じ込められた日本兵

|

――捕虜―― 分隊長のあたまをかすめました。

――捕虜になって、はずかしめをういるより、帝国軍人の名誉をまもるため、いさぎよく自決せよ――

分隊長は、口ぐせのようにいう中隊長の言葉が、かずをかぞえる中国人の声と一緒になって、あたまをなぐりつけるように、ガンガンひびいてきました。

「分隊長どの、どうしましょうか?」

部下の声は、力なくふるえていました。

「手榴弾をもっているものはおらんか?」

分隊長の言葉に、だれも返事をしません。

自決用の手榴弾をもっていなくても、自決の法はいくらもあります。

分隊長は、機関銃で四名の部下をうちころし、自分も自決しよううと、とっさに考えましたが、しだいに大声になってきた

「二十六、二十七、二十八……」

とかぞえる中国人の声が、どうしたことか、その決心をにぶらせていました。

死。それは自決であろうと、敵にうたれて死ぬのであるうと、五名の日本兵は、あと数十秒のあいだに、死か捕虜か、そのどちらかをえらぶ決断にせまられていました。

「三十八、三十九、四十……」

しだいに、五十にちかづいていきます。

四名の兵隊のかかに、高橋一男という一等兵がいました。

大学をてて、旧制の女学校(いまの高校)の歴史の先生を一年ばかりやったころ、召集で、中国戦線につれてこられたのです。

かれは、中国人のかずの声をきさながら、故郷のことが、走馬燈のように、あたまのたかをかけめぐりました。

父のこと、母のこと、大学でのこと、女学校の生徒のこと……。ことに、

「けっして死ぬんじゃないよ。きっと元気でかえってくるんだよ」

と出征する前の夜、誰にもきかれないように小声でいった母の声が、中国人のかずの声とかさなりあっていました。

そのとき、ふと、どこでよんだか、だれにきいたか、それは思い出せませんでしたが、八路軍のことが、あたまをかすめました。

――捕虜としてつかまえた中国人のなかから、中国共産党員や八路軍の兵士をみつけるには、捕虜たちを、まず食卓につかせるがよい。

そのとき、つとめて、うまいものを他人にゆずり、自分はまずいものをたべ、いやな仕事を他人にかわってやる、というようなものがいたら、それが共産党員か八路だとかもって、間違いない。――

中国共産党に指導されている八路軍は、なぜつよいのか。

勇ましい気性のもちぬしというだけではない。民衆から本当に信頼されている。

それは、八路軍にたいする民衆の協力ぶりをみても、よくわかる。

八路軍辛中国の民衆は、戦う意志のないものまで、ころしたり、いじめたりすることはあるまい。

さっき、中国人は、「中国人民と日本人民は友だちだ」といったではないか。

あれは、本当の、かれらの気持かもしれない。

高橋一等兵は、数秒のおいたに、ひどくたくさんのことを考えました。

「四十四、四十五……」

あと五つで五十です。

「分隊長どの、自分は武器をすてて、でていきます。」

高橋一等兵は、決死の気持でいいました。ひょっとしたら、分隊長に軽機でうたれるかもしれないとおもったのです。

くらやみで、だれの顔いろもわかりませんでした。

けれども、ほかの四名が、みなハッとしたことは、気配でかんじられました。

「四十九、五十」とどうじに、

「走肥! 開一開(ゾーバ、カイイーカイ=でていく、あけろ!)」

と、分隊長は、戦地でならいおぼえた中国語で、扉のむこうに叫びました。

「好! 好! 来来吧!(ハオ、ハオ、ライライハ=そりゃいい、出ていらっしゃい!)」

扉のむこうから、うれしげな中国語がきこえると、五名の日本兵はへなへなと、地下道に尻をついてしまいました。

日本軍の「大掃討戦」にたいして、八路軍は民衆のたすけをかり、じゅうおうむじんに地下道をほって、遊撃戦をくりひろげました。

ひとつの地下道の下にもうひとつ、その下にさらにひとつ、というように、地下道は、二層、三層になって、家から家へ、村から村へとつうじていました。

地下道のところどころに、いちじしのぎの小さな広場、いく日もしのげる大きな広場があり、なかには、百人も二百人もが、一週間ぐらいは、地上と同じ生活ができるように設備されたものもありました。

ヤギ、ブタ、ニワトリも、地下でかえるようになっていました。

地下道への入口は、それぞれの家にあり、畑や原っぱや雑木林の中にもありました。

ひとつやふたつの出入口が発見されたところで、ところどころにあるゲイトの扉をしめれば、安全です。

それに、どんなに大軍がせめてさても、地下道へはひとりずつしか攻め込めません。

そのうえ、高さ一メートル三、四十センチでは、直立できませんから、どんなに勇ましい日本兵でも、かってがききませんでした。

大軍で、しかもすぐれた武器をもってせめてくる日本軍にたいして、武器はおとっていても、味方の損害をすくなくして、しかも敵をやっつけるという、抗日の戦意をもやしつづげた、中国紅軍と民衆が考えだした、すばらしい遊撃戦の方法でした。

河北省の中部平原では、ほられた地下道の長さを全部あわせると、じつに一万二千五百キロメートルにおよび、それは、かつて中国紅軍がおこなった大長征の距離と同じであり、東京~鹿児島間の約八倍の長さになります。

これは、抗日の意気と中国解放の熱にもえる中国人民がきずいた、新しい時代の「万里の長城」でした。

こうした中国人民のねづよい、勇ましい、知恵のある抵抗のために、約八十万におよぶ日本の大軍が、中国戦線にくぎづけされてしまっていたのでした。

top

**************************************** |