|

****************************************

Index 崩れゆく戦線(その一 その二 その三 その四 その五)

|

崩れゆく戦線(その二)

4 フランスとイタリア

①祖国をとりもどせ

②レジスタンスの人々

③神を信じた人も

④愛国者の血はながれる

⑤解放されたパリ

⑥ムッソリーニの運命

|

5 わかい学徒兵

①学徒出陣

②学徒兵の日記から

③ウマと山砲

④逃亡兵と少年兵補

6 産業戦士とよばれて

①工場の日々

②たりない材料

③中学生のいかり

④おそう敵機 |

4 フランスとイタリア

① 祖国をとりもどせ

フランスはやぶれました。

国土の三分の二はドイツ軍に占領され、のこり三分の一はペタン政府がおさめるようになりました。

ペタンは、第一次世界大戦でてベルダンの英雄」といわれた八十歳の老将軍ですが、名誉あるフランスの自由と平等を、ヒトラーに売りわたしてしまったのです。

ペタン政府に力をあわせるのは、「フランスの二百家族」といわれる大資本家たち、ヒトラーやムッソリーニの考えに賛成する政治家、占領軍とうまい取引をしようというブローカー、あるいは上の者のいいなりになる役人・在郷軍人などでした。

フランスの政党・国会議員のあらましも、ドイツ占領軍と。ヘタン政府に力をあわせることにしました。

ただ、フランス共産党はちがいました。

占領軍やペタン政府に、まっさきにねらわれた共産党は、地下へもぐってフランスの解放のために働いていました。

ロンドンへのがれたド日ゴール将軍は、イギリスにいるフランス軍人をあつめて、「自由フランス」という団体をつくり、

「我々は、あくまでドイツとたたかう。」といいました。

|

一九四〇年(昭和十五年)十一月の、第一次世界大戦休戦記念日に、パリでは、三色旗(フランス国旗)をひるがえした学生たちが、凱旋門をめがけて行進していました。

「凱旋門の下にねむる無名戦士の墓におまいりをしよう。」

と、学生たちはさけびあいました。

「占領軍の命令で、学生のデモは禁止されているのだぞ。」

と、パリ占領軍とフランス警察は、行進する学生たちを、かたっぱしからとらえました。

ギー・モケーという十八歳の学生などは、父がフランス共産党の代議士であったというだけの理由で、銃殺刑をいいわたされました。

「ぼくの死が、なにかのおやくにたってくれることを、心からねがっている。

――友人たちよ、だいすきな弟よ、さようなら。」

十八歳の学生のむねに、ドイツ軍の小銃弾がくいこみました。

この学生デモ事件をきっかけに、フランス国民のレジスタンスがはげしくなったのです。

レジスタンスとは「抵抗」という意味です。

ドイツ占領軍にあくまで抵抗して、祖国を解放し、あたらしい自由と平和と民主主義のフランスをつくろうという国民運動でした。

こうしてペタン政府がおさめている地域でも、ドイツ軍の占領地でも、レジスタンスの団体がつくられていきました。

ある日、パリの町の並木の幹に「V」という文字がきざまれました。

「V」という大きな落書も目につきました。「V」は「勝利」の頭文字です。

「秘密のニュースをききましたか。ソビエトは、とうとうドイツの侵略軍をはねかえしたようですね。」

「そうですか。いやあ、おめでとう。」

道ばたであった二人は、そっと指を二本だけひらいて、「V」のあいさつをかわしました。

ドイツ占領軍は、フランスの物資を本国へはこんでいました。

おかげで、フランス国民の生活は、いっそうみじめになりました。

ヒトラーは、物資だげでなく、フランス人をドイツヘはこんではたらかせることにしました。

「ドイツヘつれていかれて、そこで、連合軍にうちこむ弾丸をつくるなんて、死んでもいやなこった。」

「やつらは、英米軍がフランスへ上陸するときのことを考えて、骨のあるものは、いまからドイツヘはこんでしまおうというのさ。」

町や村に徴用令がくると、だまって家をでて、ゆくえをくらます人がありました。

輸送列車からとびおりて、そのままにげるものもいました。

逃亡者は、二どと職場やすまいへもどることはできません。

なぜなら、ドイツ占領軍のおたずねものだからです。

こういう人たちは「マキ団」をつくり、山岳地方に力をのばしていました。

「マキ」とは、コルシカ語で、「雑木林」のいみです。

おたずねものが、雑木林へにげこんでゆくえをくらますことから、この名がうまれました。

「マキ団」は、武器をとって、ドイツ軍におそいかかりました。

「闘争」「解放」「義勇隊」「国民戦線」など、いろいろな秘密組織が、フランスの南から北にまでつくられ、やがて、これらのレジスタンス団体は、ひとつにまとまることになりました。

それだけでなく、イギリスにあるド・ゴールの「自由フランス」とも手をにぎりました。

共産党から将軍までが、力をあわせることになったのでした。

一九四三年(昭和十八年)五月のすえ、レジスタンスの団体は、パリで秘密の会議をひらき、「CNR」(全国抵抗評議会)をつくりました。

② レジスタンスの人々

ある日、ドイツヘむかうトラック隊が、山のなかで姿をけしてしまいました。

フランス人の運転手らが、護衛のドイツ兵に、

「手をあげろ!」と銃をつきつけ、トラックごとうばいとってしまったのでした。

鉄道や、電信の故障はひっきりなしにおこり、工場労働者はいいかげんな仕事をつづけました。

職場という職場に、レジスタンスの団体の根がのびていたのです。

市役所では、せっせとニセの身分証明書をつくっていました。

小使さんが、おやしきのおくさんのところへ、それをとどけました。

こうしてニセの身分証明書は、地下で活動するレジスタンスの人たちの手にわたっていくのでした。

しかし、占領軍やゲシュタポ(ドイツ秘密警察)、フランス警察などが、レジスタンスの活動を見逃していたわけではありません。

セーヌ県(南フランス)のもと県会議長で長いひげをはやしたラフォレーが、レジスタンス団体の責任者であることをさぐりだしたゲシュタポは、

「ひげのラフォレーをつかまえろ。」と、必死になっておいまわしました。ところがだめでした。

「ひげのラフォレー」がひげをそり、顔かたちをかえ、足を弓形にまげてあるいているとは、さすがのゲシュタポも気がつきませんでした。

ソルボンヌ大学教授で、有名な歴史学者のマルク・ブロックをとらえたとき、ゲシュタポはおどりあがって喜びました。

「おまえが、ここのレジスタンスの責任者であることはわかっている。あらいざらいしゃべってしまえ。」

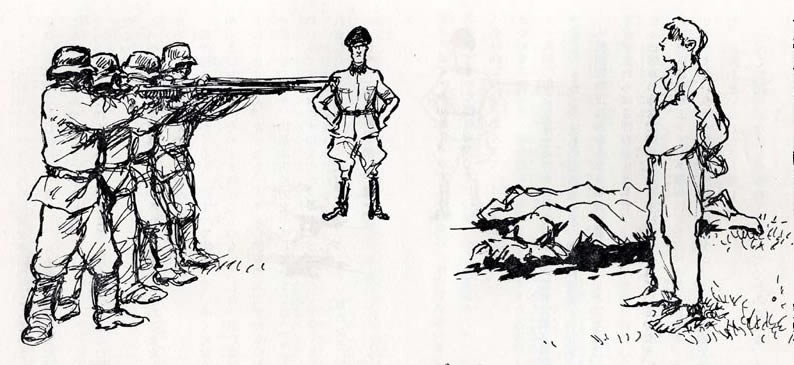

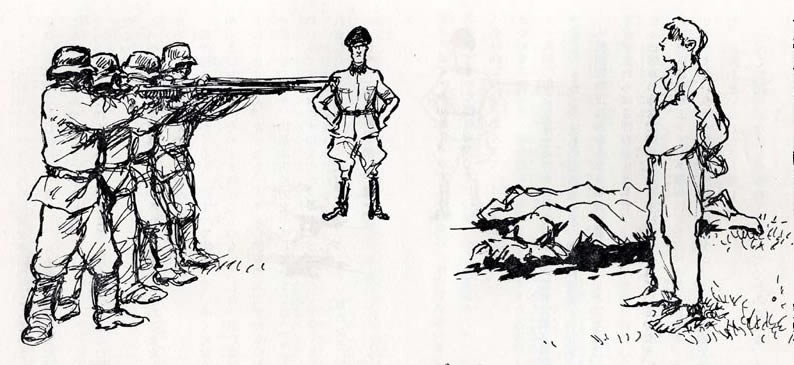

残虐でしられたナチスの秘密警察は、五十をすぎた学者を何週間もせめたてたあげく、銃殺をいいわたしました。

その日、何人かのレジスタンスの者が殺されました。そのなかに十六歳の少年がいました。

少年はふるえながら、仲間の死刑をみていました。

「ああして殺されるとき、いたいでしょうか。がまんできないほどいたいでしょうか。」

「そんなことはない。いたくなんかないよ。」

顔をはれあがらせ、ひどい拷問でつかれきった老教授は、少年にそうおしえてやりました。

少年は、この有名な学者が、

「フランスばんざい!」とさけんでたおれるさまを、目をみひらいてみつめていました。

フランコ・ベルジ会社の社長は、ある日、社長室からゲシュタポにつれさられたまま、ゆくえしれずとなりました。

フランスが解放されたあと、リール監獄のなかの無名墓地に、この人がねむっていることがわかりました。

社長もまたレジスタンスの団体の一人だったのです。

フランスでは、秘密の雑誌や本がさかんにつくられていました。

詩人は愛国の詩をかき、小説家もあたらしい小説をかきおろし、りっぱな本にして、フランス人の手から手へと、とどけていました。

公式の新聞も図書も、その発行のすべてをドイツ占領軍がにぎっていました。

そこで、こういう出版物が、だれの目もとどかないところで、こっそりつくりだされるのでした。

このため、「深夜叢書」(しんやそうしょ)とよばれます。

ある右翼団体の新聞社で働いている人たちは、会社の紙をぬすみだしてきました。

おかげでレジスタンスの新聞の何種類もが、休刊もしないでつづけることができました。

一九四三年(昭和十八年)すえのころ、南フランスだけで、こういう秘密新聞の読者は、百五十万人にもなったといわれています。

ゴノーという婦人は、鞄に二千部もの新聞をいれて、レジスタンスの支部へとどけまわっていました。

警官がいちいち鞄の検査をしますが、ゴノーさんは、いつも新聞の上に、下着や下ばきなどをならべておくのです。

警官も、それをめくってまでしらべようとはしませんでした。

市場のなかを、うばぐるまに野菜をつんでおしていくおかみさんがいました。

野菜の下には、秘密の新聞や通信がはいっていました。

③ 神を信じた人も

まっくらい夜、フランスの海岸にちいさい船がはいりました。

イギリスからひそかに武器をはこんできたのでした。

ある夜は、飛行朧がとんできて、かねてうちあわせてあるところへ武器・弾薬をおとしていきました。

こうして、レジスタンスの団体は、武装しました。

ソビエトへ侵入したドイツ軍は降伏し、連合軍は南イタリアのシシリー島に上陸しました。

ドイツ国内もはげしい空襲にさらされました。

「連合軍は、ちかいうちにフランス上陸作戦をおこなうでしょう。

いつ、どこへかはわかりません。

どこであっても、いつであっても、そのときは、武器をとってたちあがらなければなりません。」

一九四四年(昭和十九年)の春、ちいさい集会の席で、ティスランがいいました。

テーブルの上には、カルタの札と、小銭がばらまかれてあります。

ゲシュタポやドイツ軍にふみこまれたとき、バクチをしていたとごまかすためでした。

土木技師のティスランは、ひたいがはげあがっていました。

熱心なクリスチャンで、二人の子もいました。

ティスランが、秘密の新聞をとどけまわる相手は、電車の車掌、水道会社の女事務員、建築屋の親方、農場労働者、やみ屋、工場労働者、県庁の局長――いろいろな職業の人たちでした。

しかし、だれも本当の名はしりませんでした。

しっていると、はげしい拷問をくらったとき、苦しみからのがれようとして、つい白状することになるからでした。

このちいさな集会にあつまった八人も、めいめいの本当の名や、すまいなどは、全くしりません。

「これは、ある機関車の労働者ですが、十人たらずで、青年のレジスタンスの団体をつくって、ドイツへ輸送される機関車十六両を爆破してにげもどってきました。

いまは機関銃の練習をしています。

鉄道のことにくわしい人たちですから、ドイツ兵の輸送列車をおそうことになっています。

人数はすくなくても、武器をとれば、大きな働きができます。」

「ドイツ軍をおっぱらって、一日もはやくあたらしいフランスをつくろう!」

と、わかい労働者が、テーブルをたたきました。

「そうだ! 売国奴やスパイもやっつけよう。やつらはみなごろしだ!」

「売国奴をどうするかは、県委員会、かリストをつくっていることですし、これは県委員会におまかせしましょう。

私たちの任務は、いますぐ、しりあいや、友だちのなかから義勇兵をつのることです。

十人とか、二十人とかで一隊をつくることです。武器のうけわたしは、あとから連絡します。」

集会はたちまちおわりました。ティスランは、町で写真屋をしている友だちの家へたちよりました。

占領軍やゲシュタポが、狂犬のように目をひからせているので、集会からまっすぐ家へもどるのはあぶないと考えたからでした。

「どこへいっていたんだ、君は……。」

友人の写真屋は、ティスランをみるなり、どなりつけました。

「なにかあったのかね。」

「なにかどころじゃない。おくさんが、アパートへとじこめられている。

やつらは、君のもどるのをまっているんだぞ。

田舎のおばあさんと、二人の子どもさんも人質にとったといっているそうだ。

ぼくがようすをみてくるから、君は、ここをうごくな。」

「神さまのおぼしめしだ。」

ティスランは神にいのりました。そうして、写真屋の手をつよくにぎりました。

「どうすることもできやしない。ぼくがいくとしよう。ぼくが出頭すれば、家族のものはゆるしてもらえるだろうよ。」

ゲシュタポ本部の取調べ官は、左の耳からあごにかけて、なまなましい傷あとをもった背のたかい男でした。まるで、

「おい、みてくれ。君の仲間におそわれたときの傷のあとさ。仕返しは、たっぷりさせてもらうからな。」

といっているようでした。ティスランは心臓がこおりつくかとおもいました。

べつに、三人の男が、靴おとをたてて、せかせかと部屋の中をあるきまわっていました。

「ティスランさんですね。あなたは、この町でも有名な信心ぶかい人だ。

神のまえでウソをいうことはゆるされませんぞ。

君の部下は何人かね。武器はどんなものを用意したかね。かくし場所は?

まず、それを、君の口からいってもらおう。」

そういわれて、ティスランは目をつぶりました。

とらわれたときの答えは、まいにち暗唱していました。

――自分は、共産主義をふせぐことを目的とする秘密団体にくわわっている。指揮官はフラスカ大尉だが、どこにすんでいるかはわからない。――

もちろん、そんな人はいませんでした。

「なるほど。共産主義は、我々ファシストの敵だ。

すると、きみとぼくは、味方どうしということになるじゃないか。

それではなおはなしはしやすい。さあ、白状したまえ!」

なん時間ものあいだ、ティスランはせめたてられました。

三人の男はおもいきりなぐりつけました。ティスランは、 |

|

――おお、神さま、われらの神よ。――

といのるうち、口から血をながしたまま、気をうしなってしまいました。

④ 愛国者の血はながれる

ティスランは、この町のりっぱな庭のあるやしきの地下室へはこぼれて、そこでまた、さんざんになぐられました。

ティスランがうめきごえをあげると、ドイツ人はわらいました。

「本当のことをいえば、君はすぐにでも家族のところへもどれるんだ。

こっちはすっかりわかっている。君がその気になれば、それですむことなんだ。」

「わたしは、本当のことをいいました。」

一人の男が、まっかにやけた鉄棒で、ティスランのからだじゅうをなでまわしました。

ティスランは、悲鳴をあげて、へやのなかをころがりました。

――血のかたまりと、やけどのうみと、もらした大小便のなかに、この信心ぶかいフランス人は、三日三晩よこたわったままでした。

そうして四日めに、トラックヘなげこまれ、ある村へおくられました。

そこは農家のウマ小屋でした。鉄ごうしのむこうに道がみえ、道のむこうにリンゴの木がみえます。

木のむこうは青いフランスの春の空でした。夕方になると、わかいドイツ兵がスープをもってきました。

くさりでしばりつけられているティスランは、はいつくばって、イヌのように舌でスープをなめました。

わかいドイツ兵は、だまってスプーンをもってきて、とらわれの男のロヘスープをいれてやりました。

「ありがとう、ありがとう。」

とつぶやきながら、ティスランがスープをすすりおわると、わかいドイツ兵は、スプーンを軍服のなかにかくして、あたりをみまわしながら、そそくさと、地下室をでていきました。

十一日め、ティスランは森のなかへはこぼれていきました。

そこには七人のフランス人が、自分のはいるあなをほらされていました。

ドイツ軍のわかい将校が、むちをふりまわしながら、ドイツ語とフランス語でさけびたてていました。

「このならずものめ! ごろつきめ! いままで何人のドイツ兵をころした?

さあ、きょうこそおもいしらしてやるぞ!」

ティスランをみると、青年将校は、なおいきりたちました。

「きさまが、レジスタンスの親分か。なんだっていいさ。一発であの世へおくってやる。さあ、さっさとあなをほれ!」

囚人は八人になり、シャベルであなをけずり、両手で土をすくいました。

ティスランの体は、汚物と、血と、うみでかたまっていましたから、体をうごかすたびに、骨まできしむような痛みがおこり、こらえようとしても、ついうめきごえが口をついてでました。

「天にましますわれらの神よ!」

ティスランは、こえをだしてお祈りをしながら、土をすくいつづけました。

「きさまは親方だから、一番あとまわしだ。わかいのからさきにやれ!」

ドイツ軍の将校は、はればれとしたこえで命令しました。

十六歳のレジスタンス団の少年があなのふちにたたされました。

少年は泣きじゃくっていましたが、銃声がおこると、あっけなくあなのなかへおちこんでいきました。

次々と同志はあなへおちました。そうして信心ぶかい土木技師がさいごでした。

――わたしは、なにひとつしゃべらなかった。――

とおもったとき、ティスランのからだはあなのなかへおち、いたいたしくはれあがった顔は、フランスの土へしっかりおしつけられました。

イギリスへのがれ、ふたたび南フランスへしのびこんで、レジスタンスの団体をつくった詩人アラゴンはうたいました。

神を信じたものからも

信じなかったものからも

血はながれ、ながれてまじる。

愛する大地にあたらしい季節がくれば、

ブドウをみのらせ、熟れさせる

そのために。 |

⑤ 解放されたパリ

ー九四四年(昭和十九年)六月六日、米英軍は北フランスのノルマンジー半島に上陸してきました。

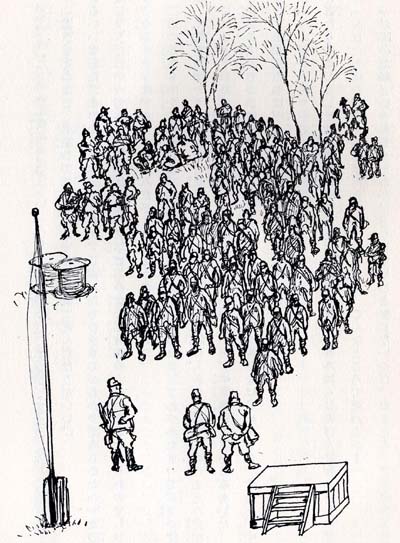

フランス各地のレジスタンスの団体は、いっせいに武器をとりました。

ドイツ国内で、ヒトラー暗殺の計画が、国防軍の手でなんどかくりかえされたのもこのころです。

ヒトラーをたおし、ナチスやゲシュタポを解散させ、あたらしいドイツ政府をつくって、戦争をおわらせようともくろんだのですが、この暗殺計画は、そのたびに失敗しました。

パリとそのまわりの鉄道はうごかなくなってしまいました。従業員がゼネ・ストにはいったのでした。

ドイツ軍の家族は、トラックをあつめ、フランス人からまきあげた「パリのおみやげ」をつみこみ、あわてて本国にむかってひきあげていきました。

そのトラックの片隅には、ドイツ軍に力をあわせてきたフランス人ものっていました。

警官のストライキがはじまると、これにはドイツ占領軍もおどろきました。

警官もレジスタンスの秘密団体をつくっていたのです。

八月十九日、レジスタンスの指導部は、

「パリの労働者・市民よ、武器をとってたちあがれ! ドイツ軍とたたかえ!」

とよびかけ、パリ市内のいたるところで、ゲリラ戦、バリケード戦がはじまりました。

二十四日の夜になって、ルクレルク将軍のひきいるフランス装甲車部隊がパリに突入してきました。

教会という教会の鐘はなりひびき、窓という窓には明かりが輝き、四年ぶりにパリは明るい夜を取戻したのです。

ドイツ軍パリ地区司令官は、降伏文書にサインをしました。 |

|

⑥ ムッソリーニの運命

「……昨年から、北イタリアの労働者のストライキがはげしくなっております。

これは、ファシスト党と、ドイツ軍のかってなやりかたに、国民、か反感をつのらせたのだとみていいでしょう。」

「ムッソリーニが、参戦にふみきろうとしたとき、バドリオ将軍は、それこそイタリアの自殺行為であるといってとめました。 ところが、ムッソリーニはなんと答えたでしょう。

……九月には戦争はおわる。

平和会議のテーブルにつくために、イタリア兵二、三千人を殺すだけのことだ、といいました。

ところが、わが国はギリシアでやぶれ、地中海でやぶれ、アフリカでやぶれました。」

イタリア国王エマヌエル三世は、おちつかないそぶりをしていました。

しかし、まだ決心はつかないようでした。

「陛下、イタリアはヒトラーのためにあるのではありませんぞ。

我々は、イタリアのために行動をしなければなりません。

米英連合軍は、シシリー島に上陸し、イタリア南部へ進撃しようとしています。

我々の敵はファシスト党です。ムッソリーニをたおさなげればなりません。」

「ファシストをうちたおす? そんなことができるのかね。諸君にムッソリーニがたおせるのかね。」

「いまならばできます。」と、将軍らは体をのりだしました。

エマヌエル三世もようやくその気になりました。

クーデター(武力で政権をうばいとること)の日を、七月二十六日ときめました。

一九四三年(昭和十八年)七月二十四日、ファシスト党の幹部らが、ムッソリーニに大評議会をひらかせました。

イタリアで、ムッソリーニの独裁政治がはじまったのは、一九二八年(昭和三年)からです。

ムッソリーニは、ファシスト党統帥・首相・大評議会議長を一人じめしていました。

すべての政党・団体は禁止されました。ですから、ファシスト党の大評議会といえば、国会と同じことでした。

その大評議会さえ、もうなん年もひらかれていないのでした。

ひさしぶりの大評議会の席で、ムッソリーニは一段と高いいすにこしをおろし、しぶい顔をして、二十八人の党幹部を、一人一人ながめわたしていました。

「ムッソリーニ統帥は、すみやかに職を辞して、政権を国王にかえすべきである。」

と、演説をしたのはグランディでした。独裁者は、ふるえる手で、黒シャツのボタンをはずしたり、はめたりしていました。そうして、

「運がなくなったようだ。」とつぶやき、

「あしたまで考えさせてくれ。」といいました。

グランディの提案に賛成のもの十九人、反対のもの五人でした。

大評議会のニュースをきいたイタリア軍部・資本家・国王らは、おもわず顔をほころばせました。

二十六日の夕方、ムッソリーニ統帥に王室から至急のよびだしがありました。

「国王なんかに、あわないほうがいいんじゃないの?」

と、めずらしく妻のラチェーレが口をだしました。

「国王なんか、あてにならないわ。

つごうがわるくなれば、ムッソリーニだってすてるにきまっている。

世のなかって、そういうものだわ。」

「このイタリアから、私をとったらどうなるというのかね。

そのくらいのことがわからぬ国王でもなかろう。」

独裁者はわらいとばして、車にのりました。国王と会見したとき、ムッソリーニは、

「辞職したあと、私はどうなるのです。私と、私の家族はどうなりますか。」

と、まっさおになっていったといわれています。 |

王宮からでてきた独裁者をまちうけていた国防軍の将校らは、そのままグラン・サッソ御用邸にとじこめてしまいました。

夜の十時すぎ、このニュースがローマ市内にながされました。

「ムッソリーニがつかまったぞ。バドリオ将軍が内閣をつくったんだ。さあ、ファシストどもをやっつけるんだ。」

市民は、ファシスト党のバッジをつけたものにつばをはきかけ、なぐりかかりました。

ドイツ兵めがけて石をなげるものもいました。

バドリオ政府は、連合国と降伏条約をむすぶつもりでしたが、てちがいがあって、たちまちドイツ軍にローマを占領されてしまいました。

南のマルタ島へのがれた国王と政府が、正式に連合国に降伏し、ドイツに宣戦布告をしたのは、十月十三日のことでした。

グラン・サッソの山荘にとじこめられていたムッソリーニは、ドイツ軍グライダー部隊にすくいだされました。

ドイツ軍は、もういちど、北イタリアにファシスト政府をつくらせましたが、そのドイツ軍がやぶれると、ムッソリーニは身のおきどころがなくなってしまいました。

一九四五年(昭和二十年)四月二十八日、ムッソリーニとクラレッタという女の死体が、ミラノのちかくのコモ湖畔にさかさにつるされました。

イタリア人民のパルチザンが、ドイツ軍をおいはらい、長い間人民をくるしめ、いままた祖国からにげようとする、かつての独裁者をとらえて、死刑を執行したのでした。

5 若い学徒兵

① 学徒出陣

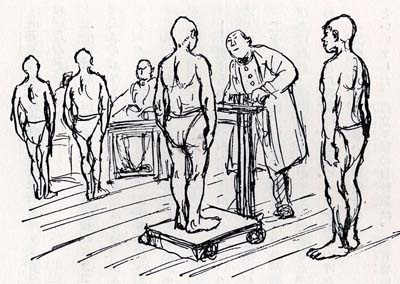

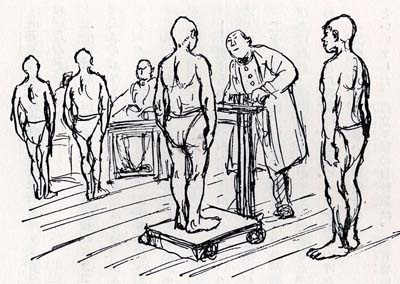

大学生日野原孝治は、一九四三年(昭和十八年)十月二十九日に、山梨県甲府市のある国民学校(いまの小学校)で、徴兵検査をうけることになりました。

その前夜の市内の旅館は、徴兵検査をうける人たちで、ごったがえしていました。

いっしょに検査をうけるのは、東山梨郡出身の学生百何十人かでした。

「甲種合格だといいなあ。

乙種でも、第一乙種なら現役兵だからまだいいが、第二乙種や丙種では、みっともないからなあ。」

「いまどき、軍隊にもいけないようなやつは、人間のくずみたいにいわれるしなあ。

本当の気持はべつとしてもだ。」

「ばかをいえ。俺はほんきで戦争にいきたい。こんなとき、学校でのうのうと勉強をしていられるか。」

「五月に、アッツ島玉砕の発表があったが、軍が、おおやけに日本がわの敗北をみとめたのは、これがはじめてだ。

しかし、あれは全滅だ。全滅を、どうして玉砕などといってごまかすのだろう。」

「国民ががっかりするといけないからだ。」 |

|

「そうかなあ。はっきりさせたほうが、かえってみんなの決心をかためることになるとおもうよ。

イタリアも降伏したし、日独伊がおいこまれてきたことはたしかなんだから。」

しかし、そういうことを考えることが間違いなのだろうと、日野原孝治は思ってみました。

――負けるか、勝つかなどは考えないで、戦場にでて命をすてるのが、いまの日本人にとって、もっとも大切なことなのだ。――

二十九日の午後、いよいよ検査のけっかが発表されることになりました。

日野原は、名をよびあげられ、連隊区司令官のまえへでました。

ひやけした顔に、ひげをはやした司令官は、まわされてきた書類に、四角のハンをおしつけながら、

「天皇陛下の名において甲種合格。」といいました。

直立不動の日野原は、検査場いっぱいにひびきわたるようなこえで、

「甲種合格! 日野原孝治!」と復唱しました。

はれがましく、胸がわくわくしていました。

「元気があってよろしい。つぎ!」と、司令官も満足そうにうなずきました。

日野原孝治は、航空兵を希望しました。

そして、一九四五年(昭和二十年)春のある日、南九州で試験飛行のさいちゅうに、侵入したアメリカ機におそいかかられ、火をふく塔乗機もろとも、春の野の花のさきみだれる大地へ、まっさかさまにおちていきました。 |

徴兵検査後、一年半で戦死、その三ヵ月後終戦。

|

② 学徒兵の日記から

近藤賢一も、大学で法律をまなんでいた学生でした。

徴兵検査で第一乙種合格となった近藤は、現役兵として南方へむかいましたが、出征して一年もたたぬまに南太平洋の海へしずみました。

近藤がかきのこした日記は、やがて愛知県でくらしている父母のてもとへおくられてきました。

父と母は、わが子ののこした日記をひらくのが日課のようになりました。

けれども、死んだ息子のことは、めったに口にしませんでした。

「息子さんをなくしたのは、あんた一人ではない。二人も三人も、お国にささげてしまった人もいるではないか。」

と、世間からしかられそうな気がするからでした。

日記のあるページには、つぎのようにかきしるされてありました。

「……学校をやめることはもう未練もなくなりましたが、ご両親さまのことを思うと何ともいえない気持がいたします。

私が小学校二、三年のころまでは、生活も、さほどらくではなかったとおもいます。

そのなかで、よく私たちのせわをしてくださいました。

私は、なにひとつ親孝行らしいことをしたこともなく、いままた戦地へいけば、いつ孝行ができるかわかりません。

忠孝一致のわが国では、国のために死ぬことが孝行かもしれませんが、人間として考えたときはどうでしょうか。

私は泣けてきます。そうかといって、卑怯なまねをして、生きて帰ろうとはおもいません。

ご両親さま、私は死ぬまで戦います。」 |

川島正も、大学で農学をまなんだ人でした。

そうして中国の各地を転々としてたたかううちに戦死しました。

一九四三年(昭和十八年)一月三十日の川島の日記には、つぎのようにしるされてありました。

「……夜半の一時半、本部から電話があり、五時半討伐に出動。残雪があり、さむい。

中沢隊の兵隊が、中国人を岩石でなぐり、頭蓋骨がわれ、鮮血にまみれて地上にたおれた。

それを足でけり、また石をなげつける。みるにしのびない。

中沢隊の将校は、ひややかにながめている。高木少尉のさしずらしい。なんの罪もない一人の男だ。

あのとき、なぜ俺は、あの農夫をたすけてやらなかったのだろうと、自分をせめたい気持になる。

女房だろう。血にまみれた男にとりついて泣いていた。しかし男は死ななかった。

軍隊がいってしまうと、たちあがって、女房にささえられながら、とぼとぼあるきだした。

おれの子どもは軍人にはしない。軍人だけには……。平和だ。平和の世界が一番だ。」 |

③ ウマと山砲

軍隊にはいったとき、中等学校以上の教育をうけたものは、幹部候補生となり、まもなく将校か下士官になるという道がひらけていました。

もちろん、そうなるには、選抜試験にも合格し、成績優秀とみとめられなければなりません。

中等教育をうけないもの、つまり小学校を卒業しただけのものでも、成績がよければ、下士官になれました。

さらに、こういう人でも、職業軍人をこころざせば、下級の将校になることもできました。

宮崎県出身の学生富沢光夫は、入隊ときまったとき、しった人からこういわれました。

「軍隊内務令とか、陸軍礼式令などは勉強しておいたほうがいい。

……そうだ。軍人勅諭だけは暗記しておくことだ。

軍隊へはいると、まずあれを暗唱させられるからな。

ところが、初年兵のときは、目がまわるほどいそがしくて、とても暗記なんかできないんだから。」

それをきいて、富沢はいいました。

「ぼくは戦争にいくんです。将校になれなくってもかまわないんです。」

「君は軍隊をしらないから、そんなことをいうんだ。

軍隊で、将校と兵隊では、どんなちがいがあるか、想像もつくまい。兵隊はつらいぞ。

とにかく資格があるのだから、じっとがまんをして、幹部候補生に合格することだ。」

富沢は、べつのことを考えていました。

――軍隊へはいるのはいいさ。しかし、日本は、この戦争に勝てると、ほんきで思っているのだろうか。

日本に、アメリカをはじめとする連合国と互角にたたかっていける力があると思っているのだろうか。――

入隊した富沢は、幹部候補生になりそこねました。「軍人勅諭」がかけなかったからでした。

一八八二年(明治十五年)一月、明治天皇が、陸海軍軍人にあたえた勅諭は、ふるめかしい文字と文章で、ひととおり、こえをだしてよむだけでも二十分はかかりました。

暗唱するだけでなく、文字まで、昔のままそっくりにかきうつせなければいけないといわれました。

「ちえっ、小学校だけしかでていないものでも、勅諭の暗唱ぐらいはするぜ。

てめえは大学生じゃなかったのかい。やる気がないんだな。

そんなことが軍隊で通用すると思っているのか。まえへでろ!」

教育係の兵隊や、下士官は、富沢一人でなく、班の兵隊を一人のこらずならべて、はげしいリンチをくわえました。

陸軍刑法第四章には「抗命の罪」があって、

第三十四 上官ノ命令二反抗シ、マタハコレニ服従セザルモノハ次ノ区別ニ従ッテ処断ス

一 敵前ナルトキハ死刑マタハ無期モシクハ十年以上ノ禁固ニ処ス

二 軍中マタハ戒厳地境ナルトキハ一年以上七年以下ノ禁固ニ処ス

となっていました。 |

「軍人勅諭」のなかにも、「上官の命令は朕(ちん=天皇)の命令」と心得なければいけないという一句があり、日本の軍隊ではこれをたてにとって、上官が下級のものに絶対服従をおしつけ、なぐるけるは朝飯まえのことになっていました。

同じ一等兵どうしでしだら二日でもはやく入隊したものが上級者、つまり上官でした。

さんざんになぐられたものは、くちびるから血をながしながら、

「古年兵どの、ありがとうございました。」と、お礼をいうのがしきたりになっていました。

富沢の部隊は野砲隊でした。野砲一門をひくにはウマ二十頭がいりようでした。

中隊は砲四門をもっていますから、ウマは七、八十頭になります。

うまやには、ウマの名と、その世話係の兵隊の名をかいた木札がさかっていて、初年兵は、まず自分の受持つウマの名をおぼえなければなりません。

「富沢、きさま、おぼえたか。」

「はい。自分の気付馬(けつけば)は雷黄(らいおう)であります。」

「ようし、つぎ、梶田。」

「はあい、あのう……。」

「ばかやろう。アノウなんてウマは、この中隊にはいないぞ。きさま、どこの兵隊だ。」

「はい。」

「ハイなんてウマはいない。おまえのウマの名は、大霜(おおしも)だ。よく、おぼえておけ!」

自分のウマの名をおぼえるだげでなく、班であつかうウマの名をのこらずおぼえなければなりません。

ウマはりこうな動物でした。なれた人がそばへよればおとなしく、なれない初年兵のいうことは、すこしもきいてくれませんでした。

けったり、かみついたりして、初年兵たちをあわてさせました。

ふるい兵隊たちは、それをみてゲラゲラわらいました。

うまやから、ウマをひきだすと、まず水をのませます。 |

|

水をのめばのむほど健康だとされ、のみっぷりがわるいと、かかりの兵隊は、上級者や下士官に、青竹でなぐりたおされました。

それからウマのひづめにつまっだ糞や泥を、鉄べらでかきおとし、水であらい、油をぬります。

そのままにしておけば、ひづめの内がわからくさって、軍馬として役にたたなくなるのでした。

つぎに、わらたばで、ウマのあしをこすり、鉄ぐしでからだをこすり、木のくしでたてがみをすぎます。

ていれがおわると、うまやへつないで、餌をあたえます。

さっぱりしたウマはさっそく小山ほどの馬糞をだしますから、当番の兵隊はそのたびごとに運び出さなければなりません。 一人がウマのていれをするあいだ、もう一人は、うまやのなかへしいた寝わらを乾燥場へ運び出すのでした。

寝わらは、糞尿にまみれ、ふみつけられ、熱気をもち、湯気をたてています。

それを両手でかかえだして、乾燥場にひろげ、表面がかおいてくると、ひっくりかえします。

乾燥するにつれて、わらくずや馬糞のこなが、目や鼻や口へとびこみ、ながれる汗はくろいすじになり、作業衣もまっくろになってしまいます。

こういう作業は、各班の競争となり、おくれた班のものは、なぐりつけられました。

野砲隊では、たびたび馬検査が行われました。検査の一週間ぐらいまえから、下士官の班長や、古年兵は、成績をあげようとしてやかましくさしずをしますから、作業をする初年兵は死にものぐるいでした。

一九四四年(昭和十九年)八月、富沢光夫はビルマ戦線にいました。米英軍に占領された北部ビルマの要地ミイトキーナをうばいかえそうという作戦でした。

「戦地へいけばなぐられることはないだろう。なあに、鉄砲のたまは、まえからだけとんでくるとはかぎらないからな。」

上官だろうが上級者だろうが、戦いのどさくさにまぎれて、撃ち殺してやることもできるのだぞ、と下級兵たちは、かげ口をたたきました。下級のものが上級者に反抗して殺す、上官がいうことをきかぬ下級者を殺す、というような軍隊のうらばなしをきくことは

ありますが、しかしそれはめったに実行されないことでした。兵隊が、上官や上級者に手をだすことは、どんな理由やうらみがあったにしろ、それは自分の「死」をまねくだけのことでしたから……。

戦地でも、下級のものに、ひどいリンチをくわえることには、全く変わりがありませんでした。

ビルマの山岳地帯をすすむうち、野砲をひくウマがへたばると、隊長は、

「砲を分解して、かついで運べ!」と命令しました。

富沢光夫は、一等兵になっていましたが、新兵がこの野砲隊に入隊しないかぎりは、いつまでも最下級の兵隊にかわりありません。

富沢の体はやせ細り、もう何週間も巻ききゃはんをとっていない足には、はれものができ、白いウジがわいていました。

泥のなかだろうが、どこだろうが、水をみればのみますから、ひどい下痢をおこしていました。

足をふんばって砲をかつぎなおすたびに、ズボンのなかに水便(すいべん)がもれました。

アメリカ軍の飛行機が、山あいをぬっておそいかかってきました。

しかし、砲をかつぐ兵隊は、ただ目をつぶって足をふんばるだけでした。

「砲をかつがないやつは、水をくんでこい。」と、下士官や古年兵がどなりたてました。

谷そこまでくだっていって、水をくんでくるのも、砲をかつぐのと同じくらいの苦しみでした。

そうして、飯盒で飯をたくのですが、煙があがると、そこをねらって、敵の砲弾がせいかくにとんできました。

ウマはいななき、右往左往しました。

ウマを安全なところへつれこもうとすれば、飯盒の飯がうまくたけません。

古参兵は、たきあげた飯盒を足げにして、

「こんな飯を班長どのにくわせるつもりか。きさまら、もういっぺんたきなおせ!」とどなりたてました。

初年兵は、あわてて飯盒をひろいあげ、もういっぺん谷そこまでくだっていって、水をくんできて、米をとぎ、飯をたきなおそうとすると、

「日がくれるというのに、ウマをどうするつもりだ。ウマをころしてみろ。

てめえらをウマにして、野砲をひっぱらせるぞ!」と、どなりごえがおいたてます。

――いちいち水をくんで、飯をたきながら戦闘してまわるなんて、まるで戦国時代のようだなあ。――

と、富沢はおもいました。

将校や下士官で、病気になったものは、さっそく後方へおくられますが、兵隊はそうはいきません。

兵隊がいないと、戦争ができないからです。夜の明け方、谷そこへ水をくみにでかけた富沢一等兵は、そのままうごけなくなってしまいました。

「出発!」と、血色のいい顔をした隊長は、命令をしました。

野砲隊は、きのうと同じように砲をかつぎ、ビルマの山をふみしめながら、のろのろと動きだしました。

富沢一等兵名誉の戦死のしらせが、宮崎県の両親のところへとどいたのは、ずっとあとになってからでした。

④ 逃亡兵と少年兵補

林博一郎は、一九四五年(昭和二十年)二月のある日、北スマトラのメダン駅で列車にのりこみました。

林も学徒出陣で出征した学徒兵の一人でしたが、この日、メダン市の野戦病院を退院して、本隊へもどるところでした。

となりの席には、インドネシア人の少年兵補がすわっていました。

日本軍は、インドネシアの青少年をあつめて、訓練し、外人部隊をつくっていました。

これを「兵補」(へいほ)といいました。

十六歳の少年兵補は、一週間の休暇をもらって、わが家へかえるところだと、となりの日本兵にかたりました。

日本の軍歌もうたってみせました。それどころか、日本軍人なら、だれでも暗唱できなげればいけないとされている「軍人勅諭」や「戦陣訓」を、すらすらと暗唱して、林をおどろかせました。

「天皇」という言葉がでるときは、たちあがって、不動の姿勢をとりました。

これも日本軍のやりかたです。

――日本人の教官に、よほど軍人精神をたたきこまれたにちがいない。――

と、林はおもいました。

列車が、海べのひなびた駅にとまったとき、一人の客が、林と少年兵補のまえへすわりました。

目の大きな、ずんぐりした男でした。

その男まで、日本語ではなしかけてきましだから、林はなおさらおどろきました。

「あんた、日本軍人だが、憲兵じゃなさそうだ。そんならいおうか。おれ、トビンだ。しってるだろう。」

林はおもわず息をのみました。

二年ほどまえ、歩兵部隊を脱走して、インドネシアの現住民のなかへもぐりこんだ日本兵があります。

この男はどういうわけか、インドネシア人のあいだで評判がたかくなっていました。

どこの県のうまれで、本名をなんという人かはしりませんが、逃亡兵「トビン」の名なら林もしっていました。

「おい、わるいことはいわないから、兵補なんかやめて、お母ちゃんのところへかえるんだな。

日本軍が勝つときまっているわけではないんだからな。」

と、トビンは、少年兵補にかたりかけました。

けれども日本の軍人精神でこりかたまったようなインドネシアの少年兵補は、むっとして口をきこうともしませんでした。

「俺は、軍隊の飯を七年くった。

軍隊にとられてから、満州・中国・タイ・ビルマ・シンガポール・スマトラとわたりあるいた。

あるときの戦闘で、死にかかったわかい兵隊が、おっかさん、といったんだ。

すると新米の中隊長が、だらしのないやつだ、日本軍人なら天皇陛下ばんざいといって死ね、とどなりつけた。

あんたは幹部候補生で、そのうち将校か、下士官になる人のようだが、おぼえておいてもらいたいね。

112

そのとき、俺は中隊長にこういってやった。

――俺は、七年戦争をしてきたけど、天皇陛下ばんざいといって死んだやつには、一人もであわなかった。

人間死ぬときは、むねのうちを正直にいうものさ、とね。――

すると若僧の中隊長が、おれを営倉へぶちこみやがった。」

営倉は、軍隊で規律違反をおかしたものをとじこめるところです。

トビンは、その夜のうちに営倉を脱出し、ゆくえをくらましてしまったのでした。

陸軍刑法では、敵前で、かってに職役をはなれたりしたものは、逃亡罪にとわれ、死刑その他の処罰をうけなければなりません。

トビンは、いまは日本軍のおたずねものでした。

「インドネシアはいいところだなあ。おまえさんも兵隊をやめて、ここでくらしたらどうかね。

仕事ならいくらでもみつけてやるよ。」

逃亡兵に、そうすすめられて、林はいっそうおどろきました。

なんとこたえたらいいか、見当もつきません。

「とにかく、逃亡するのはよくないことだ。」

林は、やっとそれだけいいました。

「ソウダ。逃亡ハ日本軍人ノ恥ダ。軍人ハ大君ノヘニコソ死ナメ、カエリミハセジ……

* 。」

* 戦前の誰もが知っていた歌。

いきなりインドネシアの少年兵補が、日本語でいいました。これにはトビンもおどろいたようでした。

日本の将校やえらい人が、お説教のときにつかう、ふるい歌が、インドネシアの少年の口からとびだしたのですから……。

「はじめのうちは、だれでもそんなことをいうんだよ。

七年も兵隊の飯をくって、裏も表もみてきたおれには、そんなあまっちょろい言葉は通用しないな。」

と、トビンは顔をそむけました。

列車が、海べをはなれて、なだらかな丘へさしかかったとき、いきなり空からアメリカ機がおそいかかってきました。 列車は急ブレーキをかけてとまり、乗客はいっせいにとびだしました。

林博一郎は、車両の下へもぐりこんで銃をにぎりしめました。

グラマンは、にげまわるインドネシア人を次々にうちたおしていきます。

そんな丘をはしりまわって、人々を安全な場所へつれこもうとしている二人の人影がありました。

インドネシア人兵補と逃亡兵トビンでした。

林は、かくれている自分がはずかしいとおもいましたが、おもうだけで手足はすこしも動きませんでした?

機銃弾のあらしがさったのをみて、林が車両の下からはいだすと、丘のくぼみで手をふっているものがあります。

トビンでした。ひざの上に、下腹部を血まみれにした少年兵補をかかえあげていました。

「だめだ。この出血ではたすからない。おい、なにかいいたいのか。なんでもいえ。」とトビンがいいました。

肩で呼吸をしていたインドネシアの少年は、くちびるをうごかしました。

「テンノウヘイカ、バンザイ……。」

「なんだ、なんだ。おい、なんといった。」と、逃亡兵は血相をかえました。

「天皇陛下とか、なんとかいったか。」

「うん、そうきこえた。」と、林がうなずきました。

「そうか。俺はきかなかったことにしよう。

そんなことをいうやつはいないというのが、おれの信念だからな。 そのために俺は、逃亡したんだからな。

しかしなあ、インドネシア人に、そんなことをいわせて死なせるとしたら、こいつは、日本人の責任じゃないかね。

あんたは、まともに学問をした人のようだからきくんだが、おれのいうことは間違いかね。」 |

|

林は、言葉をつまらせたままでした。

「ちきしょう。俺はやっぱり、にげてにげて、にげまくってやる。」

と、逃亡兵は、青い空をにらみました。

出発をしらせる列車の汽笛がひびいてきました。

6 産業戦士とよばれて

① 工場の日々

「どんなにおそくなってもいいから、かならず家へもどって、顔をみせるんだよ。」

「あなたがかえってくるまでは、だれかがおきて、まっていますからね。」

毎朝、父と母が、きまってこういいました。父は開業医でした。

今井トシ子は、モンペのひもをしめなおし、おさげの髪に手でさわってから、

「いってまいります。」と、家をでました。

手さげには、防空ずきん、三角きん、お弁当などがはいっていました。

三角きんは、負傷したとき、しばって、血をとめるもので、だいじなもちものでした。

冬の朝のつめたい空気のなかを、東京芝の金杉橋から田町駅まであるき、品川駅で京浜急行にのりかえ、京浜蒲田駅でもういちど穴守線にのりかえます。そのころになると、

「おはよう、今井さん。」

「おはよう、国吉さん。」

とよびかわす、クラスの友だちがふえました。

そのころは、女学校が四~五年制、中学校も五年制でしたから、いまなら中学一年から高校一~二年までにあたります。 |

|

おしゃべりをする女学生、どこかをじっとみつめている中学生、戦闘帽や防空ずきんをかぶって朝の日だまりをさがす徴用工たち、どこへでも腰をおろしたがるおばさんたち――駅は、軍需工場へ出勤する人たちであふれていました。

穴守線 * といえば、京浜蒲田から、穴守稲荷へおまいりする人をはこんできただけでしたが、いまの羽田空港ふきんへ、軍需工場がたちならぶと、二両だけの電車は、朝夕「産業戦士」たちでいっぱいになりました。

* 今は羽田空港への京急の主要線となっている。

出勤時刻におくれようものなら、工場長や監督に、

「そんなことで戦争に勝てるとおもうか。」とどなりつけられます。

それで、電車がつくと、むらがった人たちは、いちどにとびつき、まどや、デッキヘもぶらさがりました。

ふりおとされて死ぬ人、けがをする人もたえませんでした。

その電車が、羽田の大鳥居駅へつくと、今度は、さきをあらそってとびおり、工場めがけてはしりだしました。

太平洋戦争がはじまったとき、今井トシ子は東京高等女学校の一年生でした。

その日、生徒も先生も校庭へならんで、軍人の話をききました。陸軍の将校は、まるで腹をたてたように、

「日本は大東亜共栄圈の理想を実現するために、これをじゃまするアメリカを、たたきつぶす。

正義のいくさはかならず勝つ。学生は勉強をしておればよい。わかったか!」

と、おおごえでどなりました。しかし、今井トシ子が生徒らしく勉強できたのは、一年生のときだけでした。勤労奉仕といって、兵器工場や、製薬会社などへ働きにでる日がふえ、教科書をひらくこともなくなりました。

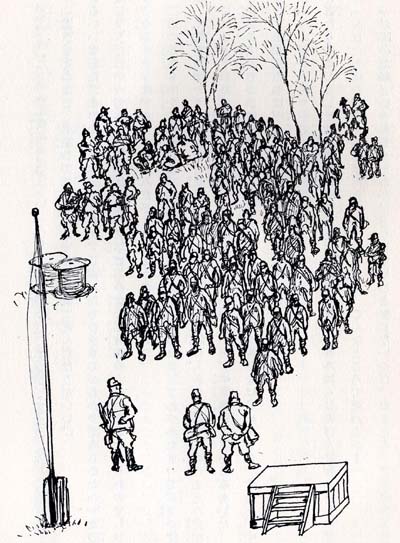

「飛行機をつくれ。戦車をつくれ。船をつくれ。戦線の将兵はまっているぞ。」

と、政府や軍部はさけびたて、一九四三年(昭和十八年)からは、二十二歳から三十九歳までの結婚をしていない女子に動員令がくだりました。こうして四十七万人が軍需工場で働くことになったのです。一九四四年(昭和十九年)になると、十一歳以上の生徒・学生にも動員令がでて、その数は三百万人にものぼりました。

「男という男は、のこらず戦場にいってしまった。そのかわりに女や、少年少女が働く。

兵隊さん、安心してください。銃後は私たちがひきうけた。」

ともいわれました。

日本の植民地朝鮮からも、およそ百万人が、むりやり日本につれこまれ、炭坑や軍需工場、軍事基地づくりの現場などへなげこまれました。

中国の捕虜や農民なども、日本内地の鉱山や炭坑へつれこまれ、憲兵や警官にみはられながら、くるしい仕事をつづけていました。

東京高等女学校四年生百二十人が動員されたところは、羽田の埋立地にできた興亜飛行機製作所羽田工場でした。

ほかに、いくつかの東京の中学校の生徒も動員されており、あわせて五百人あまりの少年少女が働いていました。

町工場を、いきなりふくらましたような製作所の一角に、木造二階だての作業場があり、その二階が今井トシ子たち女子挺身隊の仕事場でした。

一階では、中学生と、おとなの徴用工が働いていました。

「男と女が、口をきいてはいけない。」

「目と目をあわせてもいけない。」

「男と女がしたしくすると、風紀をみだす。」

会社のえらい人や工場の監督は、やかましくいいました。

それは工場へのいきかえりでもおなじことでした。それでも、

「すごいわ。下では戦闘機をくみたてているのよ。みたいわねえ。」

「きっとゼロ戦よ。そうよ、小型機ですもの。ゼロ式戦闘機は、日本の最新式の飛行機でしょう。

これができれば、アメリカの飛行機なんかへいちゃらよ。すばらしいわ。」

と、だれかが、どこからかはこんでくる情報を、ささやきかわすのでした。

② たりない材料

十六歳の女子産業戦士たちは、死にものぐるいで仕事をしました。

すると、たいてい午後三時ごろには、一日のおりあて作業がおわってしまいました。

教室四つぶんほどの作業場には、作業台がならび、その上で、飛行機の翼にいれる骨ぐみをつくるのでした。

ちょうど本ぐらいのおおきさの木型があり、それにつめたく光るジュラルミンののべ板をあて、作業台にとりつけた万力ではさみ、木のつちでたたいて、型どおりにまげ、きりとっていくのでした。つまり板金工でした。

朝の集会のとき、中学生・女学生・徴用工・工員たちが、あき地で、宮城遙拝にはじまる毎朝のプログラムをおわると、監督の軍人が、戦争のなりゆきについてかたりました。

そのむすびでは、きまって、

「一日七機をつくれ。六機では戦争にまける。なにがなんでも七機つくるんだ。

それがおまえらのご奉公だ。よし、かかれ!」 とどなりたてました。

「一日七機より、八機なら、なおいいはずよ。あまった時間がもっだいたいわ。」

「ジごフルミンの板をもらいましょうよ。」

今井トシ子と国吉光代は、代表になって作業課長にもうしいれました。

「女子挺身隊の一班から六班までに、もっと材料をください。私たちは十機ぶんぐらいの作業ができます。」

まもなく、二階の作業場へ、材料係がひどいけんまくでどなりこんできました。

「こらっ、課長につまらんことをいったやつはだれだ! まえへでろ!」

女学生たちは、あっけにとられました。

「でも、材料がたりないんです。」

「手があいたら、本でもよんでいろ。ばかもの! おまえら、女学生じゃないか。」

一日七機つくらなければ、戦争に負けるというのに、どうしたというのでしょう。

材料がたりないのでしょうか。それなら、作業のおわったところで家へ帰してくれるかというと、そうではありません。

終業時刻は午後五時ときめられていましたが、

「ほかのものが残業、残業なのに、おまえらだけを五時で帰すわけにはいかん。七時まで残れ。」

というのです。仕事がないのに、二時間の残業とは、どういうことでしょう。

「ばかばかしいわ。ゆっくりやりましょう。」

それからは、ゆっくり作業をすることにしました。

ていねいに工具をみがいたり、雑誌をひらいたり、そうじをしたりして、作業をひきのばしました。

今井トシ子は、毛糸とあみ棒をもってくることにしました。

いまは毛糸も手にはいりませんから、毛糸の玉がなくなるまであむと、それをほどいて、またべつのものをあみはじめるのでした。

この東京高等女学校の生徒たちのなかにまじって、六人の男子徴用工がいて、作業の指導かしていました。

「ぼくはネクタイ売りをしていたんだ。あの人は外交員、こっちのおっさんは飲食店のおやじさんさ。

あんたらは、いわれたとおりやっていりや、それでいいさ。

わしらのいいぶんなんか、なにひとつきいちゃくれないんだから……。」

「どうせ、こんな会社は、政府や軍部から、たんまり資金や材料をまわしてもらって、国のためだ、戦争に勝つためだといいながら、てめえらのふところをこやしているにきまっているのさ。」

「女学生は、いくらもらってるの?」

「私たちは、月三十円です。」と、一人の女学生がこたえました。

「ほう、たいしたもんだ。俺たち徴用工は、月五十円だぜ。それで女房や子どもをやしなうんだ。

ああ、運がわるかった。

こんなところへひっぱられないで、店さえだしていりゃあ、月七、八十円はかせげたのになあ。」

「どこかの会社の課長さんで、徴用になった人がきていますよ。

まえの給料の四分の一だってさ。いくら国のためだからといって、ちょっとひどいねえ。」

「私たちは、給料めあてではありません。戦争のおやくにたちたいんです。

銃後の国民は、不平をいうときではないとおもいます。」

大きな目をした女学生がいいました。

ふとっちょの飲食店のおやじは、にがわらいをしました。

「そのとおりさ。

あんたらは、くう心配のない家庭のむすめさんだから、それでいいんだが、女房や子どものあるものは、つまらねえぐちもこぼしたくなるというもんさ。」

③ 中学生のいかり

「決戦である。戦争にやくだたぬものは、いっさいいらない。!」

と、政府は、民間の工場や商店をつぶしていきました。資金も材料も、すべて戦争のための仕事をする軍需産業にふりむけられました。

行商人・外交員・店員・車掌・理髪師-男は、こういう十七種の職業についてはならないときめられました。

このために失業者がふえ、失業者のところへは徴用令状がとどけられました。

こういう徴用工は百六十万人ほどになりました。

空襲がはげしくなると、興亜飛行機製作所羽田工場の徴用工たちは、給料日の朝、まず会計部へおしかけました。

「渡すものは、さきに渡してくれ。こうしているうちにも、爆弾がおちるかもしれないんだ。

給料をもらうまえに死んじやって、働いた一ヵ月ぶんがふいになったら、家族がこまるからな。」

給料のやすい徴用工たちは、給料ぶくろをみないうちは、作業にかかろうとしませんでした。

今井トシ子は、はじめて、働く人の気持をしった、とおもいました。

教科書にはかかれていない、人間の生活、社会のありさまが、ようやくわかってきたようにおもいました。

五時をすぎてからの残業には、夕食がでました。ダイズのはいったおにぎりでしたが、

「どうして、いつもダイズがなまにえなのかしら。なにかわけがあるのかしら。へんだわ。」

と、女学生たちは首をかしげていました。

「あら、二人ぶんたりないわ。」

「大野さん、あんた報告をまちがえたんじやないの。」

「そうかしら?」

当番の大野春江が、事務所へでかけましたが、すぐ涙ぐんでもどってきました。

「ひどいわ。ごまかしてもだめだって、どなるのよ、あの人たち。」

「なによ、こんなおにぎり!」

と、一人はかなきりごえをあげました。

「こんな、なまにえのダイズのおにぎりなんて、つっかえしてやりましょうよ。」

すると、やせたネクタイ売りの徴用工がいいました。

「あのう、あんたたち、ほんとにたべないの。おなかがすくんじゃないの。」

「たべたくありません。」

「そんなら、俺たちにくれないか。おにぎりひとつの夕食では、からだ、がもたんのだよ。

つっかえすんなら、おくれよ。」

「いいわ。おじさんたちでたべなさいよ。」

六人の徴用工は、塩あじだけの、ダイズいりのおにぎりにかぶりつきました。

のこったのは新聞紙にくるみました。

家族のものが、おなかをすかしてまっているからでした。

軍需産業、とくに航空機をつくる会社は、政府からとくべつに資金をもらっていました。

資本金三千万円の、ある飛行機会社は、設備費だといって二億円もらい、それに、つくった飛行機を軍におさめる前渡金だといって、二億三、四千万円をもらいました。

関東特殊鋼株式会社は、政府から自動車五十台の注文をうけ、前渡金をたくさんもらいましたが、おさめた自動車は、だったの一台だけでした。

会計検査院でしらべると、政府は、それからもこの会社に前渡金をやって、八百八十台の自動車を注文していることがわかりました。

この会社は日本が降伏するまでに、あわせて三十一台の自動車を政府におさめただけで、あとはうやむやにしてしまいました。

戦線では兵隊が血をながし、銃後では国民がおなかをすかして働いているのに、こんないいかげんなことが行われていたのでした。

船や戦車や飛行機がたりないとさけばれていますが、しかし、鉄・石炭・アルミニウムなどの原料は不足するばかりでした。こうなると、たりない原料や資材のうばいあいで、いつも陸軍と海軍はにらみあっていました。

「会議のときは、大きなこえでどなったほうが勝ちだぞ。」

といわれたほどでした。海軍も陸軍も、うばいあいをした原料や資材を、自分とつながりのある会社にまわしてやりました。

資材や原料をまわしてもらい、補助金や前渡金をもらい、税金もやすくしてもらい、そのうえ労働者がたりなくなれば、徴用令状一枚で、やすい給料の徴用工や学生・生徒を動員してくれるのですから、軍需会社のもうけは大変なものでした。

戦争のどさくさをいいことに、“ぬれ手でアワのつかみどり”でした。そうかといって、政府や、軍が計画したとおりの飛行機や船がつくりだされていたわけではありません。

藤原銀次郎 * は、政府の行政査察使として、航空機の増産ぶりをみてまわりました。

日本の航空機つくりといえば、中島飛行機製作所、三菱重工業が中心でしたが、名古屋の三菱重工業へでかけてみると、ジュラルミンのくずが山のようにつんでありました。

* 戦前の経済界の重鎮。明治2年~昭和35年。

――ははあ、そうか。このくずが、やみで横ながしされて、ブローカーのふところをこやすのだな。――

と、藤原はおもいました。

べつの飛行機製作所へいくと、おどろいたことに、ここでは、できるだけたくさんの、ジュラルミンのくずをつくっているとしかおもわれませんでした。

「海軍と陸軍が、資材のうばいあいをやめ、航空機会社が、むだのないように資材をつかえば、日本の航空機つくりは、いまの五倍以上にふえるだろう。」

のちに軍需相となる藤原は、そのとき、こういいました。

春さきのある日、東京芝の正則中学校男子挺身隊の代表二人が、二階の作業場へやってきました。

東京高等女学校女子挺身隊も代表をきめました。

今井トシ子と国吉光代は、廊下へでて、よこをむいて中学生代表の話をききました。

むきあっては、「目と目があう」とになるからでした。

「僕ら、作業をやめることにしました。女子挺身隊は、だまってみていてください。」

と、中学生がぽつんといいました。

「なん日かまえ、工員の一人が感電して死にました。

僕ら、こんなあぶない仕事をしているとはおもいませんでしたし、しらされてもいませんでした。

こんなところで死んだら、犬死です。会社へかけあうと、神主をよんで、おはらいをしたからいいだろうというのです。

僕らは、お国のために働いているのです。会社にやとわれているのではありません。

安心して働けるまで、作業には手をだしません。」 |

中学生は、本の朗読でもするようにいいました。

休日が月一回と電休日(電流の配給されない日)だけで、それに残業がはげしいことも、中学生たちには不満のようでした。

「どうせ死ぬなら、志願して兵隊になって、戦場で死んだほうがいい。」ともいいました。

その中学生はだれかに、自分たちの気持がわかってもらいたかったのでしょう。

わかってもらえるのは、同じ年ごろの女子挺身隊の人たちだとおもったのでしょう。

今井トシ子は、きゅうに涙がこぼれそうになりました。

二階の作業も中止されました。

六人の徴用工と女学生たちはまどぎわへかたまって、下のけはいに気をくばっていました。

昼もちかいころ、男子挺身隊百人あまりが、工場のまえの空地へでていきました。

徴用工や工員たちも、がやがやいいながら、中学生をとりかこみました。

会社の人たちがかけつけ、一人は台にのぼって、なにか説明をはじめました。

すると、中学生や徴用工たちは、こえをそろえて、

「なにをいってやがるんだ!」とどなりかえしました。

空地のわめきごえは、二階のまどガラスにもびんびんひびきました。

「俺たちはお国のために働いているんだぞ。こんなところで死ねるか!」

「お国のためというおまえたちが、どうして仕事をしないのだ。

おまえら、アカにかぶれたのか。

それではストライキだぞ!」

「作業をさせたけりや、安心して働けるようにしろ。会社のために死んでたまるか!」

「こらあ、きさまら!」と、わかい陸軍少尉がいきをきらしてはしってきました。

「このざまはなんだ! この非常事になにごとだ! 国賊めら!」

「国賊は、俺たちじゃないぞ!」

中学生がこえをそろえてどなりたてました。

陸軍少尉は、そのなかへとびこむと、手あたりしだいになぐりつけました。

二階のまどべでは、みんなが目をおおいました。陸軍少尉は気がくるったかとおもうほどでした。

その日、正則中学校の生徒たちは、署名血判をして、社長に抗議しました。

女子挺身隊も、一日仕事をしませんでした。残業もしませんでした。 |

|

会社はあわてて、「神風」とかいたはちまきを中学生たちにくばりました。

あくる日、空地へ中学生をあつめて、成績のいい生徒の表彰式をしました。

二階のまどからながめていると、会社の人が、表彰される者の名をよびあげるたびに、中学生たちはわらいごえをあげていました。

だれ一人、前へ出る者はありません。

表彰状はまとめて一階作業場へとどけられましたが、生徒たちはそれをやぶって、工場の壁にはりつけてしまいました。

④ おそう敵機

このストライキがあってから、朝晩の穴守線でであう中学生の数、かめっきりへってしまいました。

「あの人たち、犬死をしたくないといって、予科練を志斟してしまうらしいわよ。」

と、大野春江がささやきました。

予科練習生になって、訓練をうけて、飛行機にのって敵とたたかうなんて、すばらしいわとおもいながらも、今井トシ子は、気がめいってきました。

そういえばクラスのものも、一人へり、二人へり、したしい友だちの姿がきえていきます。

空襲で家がやけ、出勤どころではなくなったのです。六人の徴用工も、

「いなかへ、食料の買いだしにいってくるんだ。」といい、やすむ日がおおくなりました。

このころは、どこの軍需工場でも、徴用工や工員のあらまし半分ぐらいが欠勤するようになっていました。

なかには、わざと不合格品をつくって、うさばらしをするものもいました。

これを「オシャカ」といいました。

一九四五年(昭和二十年)にはいって、敵機の空襲がはげしくなり、東京はじめ日本の都市は、かたっぱしから焼夷弾でやきたてられていきました。

今井トシ子たちも、一日じゅう防空壕のなかで、毛糸をほぐしたり、あみ棒をうごかしたりすることもありました。

ろくろく仕事もしないのに、あいかわらず午後七時まで残業を命じられ、空襲警報のサイレンが夜空にひびけば、もう電車もうごかなくなります。

そのときは十人、二十人とかたまって、線路をあるきました。

芝金杉橋の家へつくのは午前一時ごろになるのでした。

「どんなにおそくなっても、家へもどってきて、顔をみせなさい。」

といわれているのは、今井トシ子一人ではありませんでした。

電車にのって、羽田の大鳥居駅から出発して、京浜蒲田へむかううち、グラマンなど敵の艦載機におそわれることもありました。電車はとまり、のっていた人たちはとびおりて、ちかくの家のかげなどにかくれました。

「うごいちゃいけない。うたれるぞ!」

と町の人たちがどなっても、女学生の集団は、すこしずつ、すこしずつ、横ばいになって前進していました。

「一メートルでも、お母さんやお父さんのいるほうへいきたいわ。」

と、女学生たちは、いたずらっぽくささやきあいました。

ジュラルミンは、めっきりすくなくなりました。

飛行機が一日なん機つくれるのか、もう見当もつきませんでしたが、出勤と残業はつづいていました。

――こんなことをしていて、本当に戦争のやくにたっているのかしら?――

とおもうこともありました。

その朝も、電車にのって、羽田の大鳥居駅へつきました。 そのとき、いきなりグラマン機がおそいかかってきました。 はげしい機銃掃射で、あたりいちめん土煙がたちこめました。 とびこんだ埋立地の防空壕は、水たまりになっていました。

水のなかにからだをひたして、五人ほど、男女の徴用工たちがかたまっていました。 今井トシ子は、水たまりからはいだし、草のなかをかけました。

すると、まっ正面ヘグラマンがとびだし、かなだらいでもたたくような機銃弾の音が四方におこりました。

草のなかへふせていると、だれかが今井トシ子の足首へしっかりつかまりました。

「今井さん、大丈夫かしら?」

と、国吉光代の声がしました。

目のまえが、ぱっとあかくなり、ゴーッという音といっしょに、土砂がふってきました。 |

|

ちかくへ爆弾がおちたのです。ようやく顔をあげると、あたりは夕方のように暗く、よどんでいました。

工場へむかう人は、だれも口をききませんでした。

二階だての工場の屋根も、柱もふきとび、それはニュース写真の台風のあとにそっくりでした。

土煙はいちめんにたちこめていました。

工員の一人が、ちらばった機械のなかの、血の気のない肉のかたまりを見て、

「そうだ、はやく工場へはいった中学生の肉だ! こりゃ、おしりの肉だ、きっと。」

とさけびました。

「大変! 大野さんが死んだわ!」と、友だちの泣き声もしました。

今井トシ子は、ふらふらと目まいがしました。

気がついたとき、今井トシ子は、国吉光代としっかりだきあっていました。

top

**************************************** |