|

****************************************

Index 崩れゆく戦線(その一 その二 その三 その四 その五)

|

崩れゆく戦線(その四)

10 おそわれる輸送船

①ある特攻船のはなし

②海の墓場

③貨物船亜丁丸の運命

|

11 連合艦隊やぶれさる

①決戦はフィリピンで

②間違いの台湾沖航空戦

③上陸軍二十五万

④フィリピン沖海戦

⑤戦艦「武蔵」の最後

⑥ひきかえす栗田艦隊

⑦おいつめられた日本軍

12 疎開した子供たち

①にげた四年生

②食べ物

③カンバンの罰

④シラミと空襲

⑤ヘビとサワガニ |

10 おそわれる輸送船 top

① ある特攻船のはなし

「東条丸」の名は、戦争の指導者東条英機の姓をとったもので、進水は一九四四年(昭和十九年)十二月八日でした。

ちょうど三年まえ、真珠湾を攻撃した記念の日でした。

「軍人というのは、なんでも縁起をかつぎたがる。このごろは会社もそうだ。 陸軍徴用特攻船にはもってこいの名だろうよ。」

東条丸は、総トン数一万五百トン、満載速力十三ノット――

南方の占領地から、石油をはこぶためにつくられたタンカーでした。

お正月がおわってまもなく、兵庫県家島の沖で試運転にはいりました。

すると「東条」の名ににあわず、ずいぶんおかしいところがあるので、私は一等機関士としての責任からも、不良箇所をなおしてもらいたいと申し出ました。 |

|

すると、監督官の陸軍少佐が、私をしかりました。

「なにをいうか。船は動きさえすればいい。いまは、ぜいたくをいうときではない。」

「しかし、少佐どの、故障とわかっている船をのりだすのは、危険ではありませんか?」

「命令だ! ぐあいの悪いところがあったら、特攻精神でやれ!」

精神力だけで、船が安全にうごけば苦労はありません。

しかし、私はだまってしまいました。

二日たって、いよいよ出航というとき、厨房(調理室)の油タンクがあふれ、そこへスパークがおこって、あっというまに火の海となりました。

ボート・デッキには、機関銃弾、砲弾がつんであります。

「はやく、そいつをおろせ!」

私たちは、おおあわてにあわてました。

さいわい、火は厨房だけでとまりました。

さらにしらべてみると、油タンクのパイプのとりつけが間違っているではありませんか。

「でたらめな仕事をしやがって……。こいつは、造船所の責任だ。ようし、なおさせてやる。」

「おい、よせ、よせ。火事をおこしたのはおまえたちだと、さかねじをくうだけだ。喧嘩にもならん。」

私たちは腹をたてながら、油タンクのパイプをふさいでしまいました。

一月すえ、東条丸は、九州の門司港へはいりました。

陸軍第一船舶司令部のおえらがたが出席して、さかんな出港式をあげました。

これで日本とおわかれだ、というので、私たち船員は、その夜、食堂で酒をのんで、さわぎました。

すると、ちかくにいた同じ会社の船のものが、面会だといって東条丸をたずねました。

その客のひとりが、よっぱらった上等兵曹になぐられ、血まみれになりました。

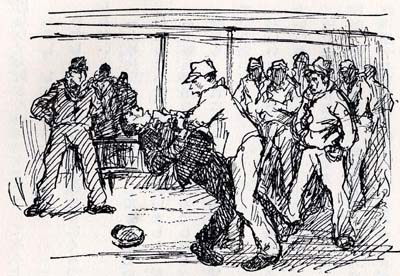

東条丸の乗組員は三百七十人、そのうち百二十人が海軍警戒隊でした。

この海軍さんは常ひごろ、徴用船の船員をあごでこきつかおうと、いばりちらしていましたから、たまりません。

酒のいきおいもあり、船員たちは血まみれの仲間をかこんで、食堂へあつまりました。

「ふん、なまいざな。やる気か!」

よっぱらい上等兵曹も、仲間をあつめて、食堂へおしかけてきました。

「おい、船員。きさまら、帝国軍人をなめる気か。すこしは軍人の味をおしえたろか。」

「軍人なら軍人らしくしろ。こっちも命がけで、船にのっているんだ。ばかにするな。」

「なんだと。ふざけた口をききやかって。」

「おい、そっちの責任者はだれだ。まえへでろ!」

「おう、でるとも。おれだ!」

よっぱらい上等兵曹がまえへでました。

わたしも、仲間をかきわけてまえへでていきました。 |

乗組員と海軍軍人との喧嘩

|

「おれは、海軍の上等兵曹さまだが、一体、きさまは何者だ。ぬかしてみろ!」

と、相手がわめきました。

「これでも海軍大尉だぞ。ぶれいなやつだ!」

「このやろう、でたらめをいうな。ふん、大尉なら、大尉さんの証拠をだしてみろ!」

「よし、証拠はこれだ!」

私はよっぱらいの上等兵曹にくみつき、あいてをおさえつけてしまいました。

しかし問題はそれからでした。

「上等兵曹を、船からおろしてもらいたい。ああいうものと一緒に航海はできない。」

私たちは、船長にかけあいました。船長も、第一船舶司令部へねじこみました。

「上等兵曹がおりないというのでしたら、私たちが船をおります。どうします?」

陸軍も、これにはこまって、上等兵曹を憲兵隊にひきわたしました。

東条丸の船員たちは、手をたたいて、

「いいきもちだ。さあ、力をあわせてやろうぜ。」といいあいました。

一月二十六日七時、東条丸ほか四隻は、駆逐艦などにまもられて、朝の門司港を出発しました。

大洋へでると、船はジグザグコースにはいります。敵の潜水艦の攻撃をさけるためでした。

二十七日午前二時、いよいよそのときがやってきました。

ところは黄海(こうかい)のまっただなか、作業服のままごろねをしていた私は、たたきつけるような爆発音に、とびおきました。

魚雷をくらったのは、仲間の輸送船一隻と、護衛艦一隻でした。

真っ暗い海は、昼間のようにあかるくなり、私たち輸送船は、列をみだしてにげました。

潜水艦だけではすみません。

飛行機がいつおそってくるかわからないからです。

船はあいかわらず故障つづきでした。

昭南島(シンガポール島。日本が占領してつけた名前)の港へはいったのは、二月八日のことでした。

「おい、戦艦の扶桑が、ドラム缶につめたガソリンと、重油をつんでいるといううわさだぞ。」

「へえ、戦艦が、戦争をしないで、油はこびか。輸送船が、どんどんしずめられているからなあ。」

「おかげで、おれたち輸送船団のものも、いくらか大事にされるというわけだ。」

しかし、わらう気にもなれません。一体、この戦争はどうなるのでしょう。

ガソリンと重油をつみこみ、故障をなおして、いよいよ日本へむけて出発することになりました。

二月十八日、日曜日の午後でした。

② 海の墓場

私は、デッキのてすりによりかかって、水平線にしずむ太陽をながめながら、海の風にふかれていました。

船団とはいうものの、東条丸と建川丸の二隻だけで、前、後を護衛艦がまもってくれているだけでした。

――この船につんだガソリンで、爆撃機六千機が、十時間とべるそうな。

そいつを、むざむざ海のなかへながしたくないものだ。――

と思ったとき、一大爆発音とともに、船の中央左側に水柱がふきあがりました。

「機雷だ!」と、こえがとびました。

私は、機関室へとびこんでいきました。船内は真っ暗で、懐中電灯だけがたよりでした。

すると、今度は、カーンというものすごい音とともに、室内のものが、はねあがりました。

あっちがやられた、ここがだめになったと、もう大騒ぎでした。

船ははじめ左へ四度ほど傾き、それから右へ六度ほど傾きました。

船長はじめみんなが相談して、被害のようすをしらべ、とにかくこのまま航海をつづけることにきめました。

しかし傾斜がはげしくなるので、右舷第二貨物油艙のガソリンを左舷へながし、右傾斜二度ほどにしました。

二月二十一日、ようやく仏印東南(いまのベトナム)のカムラン湾にはいりました。機関室はがたがたでした。

“敵襲撃ノオソレアリ。修理ヲイソゲ”

と、護衛艦が、信号をおくってきました。

私たちは、おおいそぎで出発することにしました。

港をでてまもなく先をすすむ建川丸が、爆発音と一緒に黒煙をふきあげ、左へまわりながら速力をおとしていきます。

機雷にふれたのでした。

そこで、いったんバラダン湾へはいり、建川丸の者百何十人は、東条丸へのりうつることになりました。

このあたりの海岸には、半分しずんだまますてられた日本船がたくさんあります。

これこそ海の墓場でした。

そこへ建川丸をすて、私たちは全速力で、きみの悪い場所からにげだすことにしました。

二月二十四目九時、敵鴒がみえました。

「対空戦闘配置!」

とさけびがあがり、船の高射砲、檐関銃がいっせいに青空へむけられましたが、アメリカ機はきらりと反転すると、そのまま雲のなかへきえてしまいました。

ほっとしていると今度は左十カイリ(約十八・五キロメートル)辺りへ、潜水艦がにゅうっと浮かび上ったではありませんか。

護衛艦がおいかけて砲撃をしましたが、相手はにげながらも、ゆうゆうと、つかずはなれずに航海をつづけています。

アメリカの潜水艦は南へむかうからっぽの船はみのがし、そのかわり物資をつんで戻るところをしとめるといいます。

私たちは猟犬にねらわれた小ウサギでした。

日がくれました。機関室でうとうとしていると、真夜中に敵の魚雷一発で、さきにたった護衛艦がしずめられました。

あとしまつは、もう一隻の護衛艦にまかせ、東条丸だけで、海南島めがけていそぎにいそぎました。

しずんだ船には、加藤大佐ら百何十人がのっていましたが、助かったのは、たったの十五人だけだと、あとできかされました。

まちどおしい夜があげ、港へにげこんだのは、その日の正午でした。

「やれ、助かった!」

船の者は命びろいしたうれしさで、すっかりはしゃぎだしました。

まるはだかのままで、潜水艦という海のギャングからにげおおせたのですから、むりもありません。

しかし、このあたりの海で、日本の輸送船がつぎつぎとしずむときいて、私たちは、また暗い気分になりました。

「昭南島は、おれたちのでたあとで、アメリカ機百三十機の空襲をうけて、船がひどくやられたそうだ。

機雷にふれたとき、引き返さないでよかったなあ。」

「やっぱり、東条丸のごりやくだぜ。」

「東京も六百五十機にやかれたそうじゃないか。」

「だからさ、はやくガソリンをとどけて、こっちの飛行機にもとんでもらわなけりゃ。」

私たちは、いらいらしながら、船の修理をいそぎました。東条丸が、運よく日本の港へはいったのは、三月十日のことでした。

③ 貨物船亜丁丸(あていまる)の運命

日本を出発するころ、船のなかでは、ふしぎなうわさがささやかれていました。

「どうも、スパイがいるらしい。そのために、船の動きが、すっかりアメリカの潜水艦にわかってしまう。そうでもなければ、こうかたっぱしからしずめられるはずはない。」

「そんなばかな……。いったい、だれがスパイなんだ。」

「そんなこと、わからないさ。ただね、出港すると、たいていは二日のうちにやられるんだって。」

日本の港をはなれると、たちまちしずめられるという話はきいていました。

しかし、船のなかにスパイがいるとは、どうしても考えられません。落合正一は首をかしげました。

落合は、今年十九歳、貨物船亜丁丸の元気な舵夫でした。

ところが、この船は、日本をはなれて、二日たってもぶじでした。

貨物船十二、護衛艦六でつくられた輸送船団は、一九四四年(昭和十九年)五月六日正午には、セレベス島の港メナドの北方七十カイリ(約百三十キロメートル)のところをすすんでいました。

南シナ海をくだり、フィリピン諸島とボルネオ島のあいだの海をぬけてきたのです。

船団一番船の亜丁丸は、朝鮮でのりくんだ関東軍三千名と弾薬・食料・兵器・上陸用舟艇などではちきれそうでした。

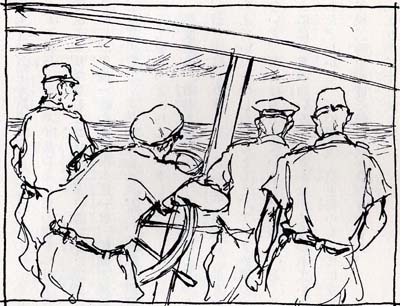

その日、午後一時から、落合正一は、船橋で舵輪をにぎっていました。

そこには、船長はじめ、二等運転手(いまは二等航海士という)、運航指揮官、海軍信号兵、陸軍の将校四、五人が、海のおもてをじっとにらんでいました。

「感度あり。敵潜水艦ちかし。各船は厳重に注意せよ!」と、信号がはいりました。

水中聴音機は、海をもぐってしのびよる、おそろしいギャングをとらえていたのでした。

もともと、アメリカ軍のレーダーが、これだけの船団をみのがすはずはないと、落合はおもっていました。

海は、あくまでもおだやかによそおい、それぞれの船のあとには、真っ白いうずまきがながくながれていました。

きこえるのはエンジンのひびきだけでした。

しかし、どの船も、空と海のおもてに全神経を集中していたのでした。

午後二時をつげる鐘の音がひびきました。

「とりかじ十五度!」 落合ががじをにぎりなおしたときでした。

二等運転手と海軍信号兵が一緒にさけびました。

「右四十度、潜望鏡! 雷跡!」

「右三十度、潜水艦!」

かじをとりながら、落合も、護衛艦のつくりだす白いあわのうずのなかへうかんだ潜望鏡をみました。

――五百メートルぐらいだな。――

と思ったとき、その悪魔のツノは波のなかへひっこみがわって、白い線をひいてまっしぐらに海面をはしってくる三本の魚雷がみえました。

船長がどなりました。

「おもかじいっぱい!」

「おもかじいっぱい!」

落合は、おおごえでこたえて、舵輪をまわしました。

しかし、船団はジグザグコースをとっていました。

しかも「とりかじ十五度」にあやつったばかりでした。

巨大な船体はおもいのままにうごいてはくれません。

白い線をひいて、魚雷はまっしぐらに突進してきます。

船は右へ右へとまわりこんでいきます。 |

|

――なにくそ! かわせる!――と思ったのは、むなしいそらだのみでした。

どうやら、亜丁丸(あていまる)は、船体の中央で敵の魚雷をうけとめることになりそうでした。

それは間違いありません。

「あたるぞ、あたるぞ! こまったっ!」

と、船長は、子供のようにあわてて、さいごの汽笛をならしつづげ、落合は舵輪にしがみついて、命中のショックで体がはねとばされるのをふせごうとかまえました。

だれも、なにも考える力はありませんでした。

すさまじい音と力でした。落合は舵輪をはなしていました。どこかへはねとび、

――助かった!――と思っただけでした。

――にげなければ!――

と、てさぐりで明るいところへとびだしました。そこは船橋の左舷甲板でした。

自分のとびだしたところが、もりもりともりあがってくるのに、落合はびっくりしました。

こんなにはやく、船がしずむものとは、おもってもみませんでした。

ころがりおちそうになったとき、足元へ真っ白い波がおしよせました。

落合正一は、夢中で手すりへつかまりました。

そのとき、ズーン、ズシーンとものすごい音がひびきわたりました。

味方の護衛艦が、爆雷で敵の潜水艦に攻撃をくわえたのでした。

それと一緒に、すさまじい爆発音がとどろき、三番船のどまんなかが、水柱をふきあげました。

「はやく、船からはなれろ!」と一等運転士、がさけんでいます。落合は、

――だめだ、みんなやられる!――

とおもいました。船体のうしろは空にむかってつったち、まえは海のなかへつっこんでいました。

ライフ・ボートには黒山のように人がのりこみ、足元では海水が渦をまいています。

落合は海へとびこみました。そのとき亜丁丸は、まっすぐ海へつったち、推進機のプロペラがからまわりをし、そこへ人がころがりおちていました。

水のタンクも、アイス・ボックスも、人の上をころがっていきました。

船艙の火薬がいちどに爆発しました。火柱は、マストもふきあげました。

と思ったとき、まるで鉄の棒を水へおとしたように、三千人の将兵をのせた亜丁丸は、すぽっと海のなかへきえました。

あとできくと、魚雷が命中してから、しずむまでの時間は、五十秒だったといいます。

落合は、うかんでいた伝馬船のやぐらへまたがっていました。

気がついてみると、そこは人の山で、一番上のものは水にもぬれないで重なった人の上をあるいていました。

しかし、それもたちまちくずれて、波にあらわれながらのだうちまわる人間の渦となりました。

すでに死体となった兵隊もずいぶんあります。

落合はながれてくるものをひろって体へしばり、しずまないくふうをしました。

そのあいだも、潜水艦を攻撃する爆雷の音が、海のそこをゆるがしていました。 |

|

11 連合艦隊やぶれさる top

① 決戦はフィリピンで

もはや、サイパンの日本軍に勝ちめがないとみた参謀本部戦争班は、

「日本もドイツもさきがみえた。

我々としては、国体(天皇を主権者とする日本の国がら)はくずさないということを条件にして、外交で戦争をおわらせるほかないとおもう。

そのなかだちをソビエ卜にたのんでみてはどうだろう。」

「それが失敗したときは、しかたがない。一億玉砕あるのみだ。」

と、意見をまとめました。一九四四年(昭和十九年)七月一日のことです。

大本営が、「死のインパール作戦」中止を命じたのは七月四日、サイパンの日本軍全滅は、七月七日でした。

南洋委任統治領は、第一次世界大戦でやぶれたドイツから、日本がゆずりうけたもので、いわば日本の国土です。

その中心のサイパン島が敵の手におちたのですから、足元に大あなをあけられたと同じでした。

木戸内大臣らは、人気のおちた総理大臣東条英機をやめさせなければならぬと、動きだしました。

サイパン島全滅は、すぐ国民にはしらされず、大本営がこのことを発表したのは、十八日になってからです。

この日、ついに東条内閣は総辞職し、天皇は陸軍大将小磯国昭(こいそくにあき)に命じて、つぎの内閣をつくらせました。 |

|

朝鮮総督から首相となった小磯は、大本営から、戦争の真相の報告をうけてびっくりしました。

日本にのこされた第一線空母はだったの四隻、第一線でうごける飛行機は、陸海軍あわせても千五百機ぐらいだというのです。

開戦から一九四四年(昭和十九年)七月までに、しずんだ船が四百五十万トン、新しくつくった船が二百九万トンですから、半分も補充されていません。

「昭和十九年度には、二百五十五万トンの船をつくる予定でしたが、実際にできるのは百五十万トンでしょう。」

「航空機はどうか?」

「十九年度には、五万二千機をつくる計画でしたが、これも、せいぜい二万八千ぐらいでしょうか。」

「このまま戦争をつづければ、しまいには武器なしでたたかわねばならん。」

と、小磯首相は軍刀のつかを叩いてたちあがりました。

しかし、陸軍や、参謀本部は、

「戦争のことは我々がする。口出しされてぱこまる。」とつっぱねました。

参謀本部の新しい作戦作画は、フィリピン・台湾・南西諸島(沖縄)・本土・千島まで防衛線をせばめ、ここで決戦をいどんで、ひといくさ勝てば、有利な和平にもちこめるだろうというものでした。

運を天にまかせてやるほかないのだ、ともいいました。

「いよいよ決戦のときがきた!」と、小磯首相も国民をはげましました。

「決戦場はフィリピンである。敵はフィリピンをめざすだろう。

そのときはルソン島で決戦をいどむとしよう。」

参謀本部も、陸海空の三軍に方針をつたえました。

そうするうちにも八月三日にテニアン島が、八月十一日にはグアム島が敵軍に占領され、あわせて三万人の軍民が戦死しました。

この頃西では中国軍がビルマ国境に進撃し、九月八日には西部ニューギニアのビアリ島をまもる日本軍も全滅しました。

② 間違いの台湾沖航空戦

アメリカ統合参謀本部は、

「ヨーロッパ戦線も、太平洋戦線も、勝ちときまった。

フィリピンにはかまわず、台湾をせめとるべきである。

あるいは、まっすぐ日本本土を攻略する作戦を考えよう。」

といっていました。

ところがマッカーサー大将は反対をとなえました。

「台湾や中国大陸へすすむにしても、フィリピンを基地としておさえておくべきだ。

それにフィリピンでは、アメリカ・フィリピン両国の兵士・市民が日本軍にとらえられている。

これをみすてるようなことがあっては、アジア諸国民が、アメリカを信頼しなくなってしまう。」

「日本のやわらかい下腹をくいやぶるとしよう。」

と、ハルゼー大将もいいました。作戦はきまりました。

フィリピンふきんの、日本空軍基地を爆撃していたハルゼーのひきいる第三艦隊は、十月九日、沖縄東部の南大東島へ艦砲射撃をくわえ、つづいて三百四十機で沖縄島・奄美大島・宮古島などをおそい、さらに台湾南部にも攻撃をくわえました。

「できるだけおおげさにふるまって、大艦隊があらわれたと、日本軍におもわせるのだ。」

ハルゼー大将はこういいました。これはマッカーサーのレイテ上陸作戦をたすけるための計略でした。

台湾の台北にいた連合艦隊司令長官豊田副武大将は、台湾と南九州の空軍に出撃を命じました。

十二日、ちょうど台湾の東を台風がおそっていましたが、そのあらしをついて、三日のあいだ陸海軍機のべ九百五機がくりだしました。

軍艦マーチはいさましくひびき、それにのって大本営の発表がありました。

「敵空母十一隻をしずめ、八隻を撃破した。

また戦艦四隻をふくめた四十五隻をしずめ、あるいは撃破した。

味方の損害は三百十二機である。この戦いを台湾沖航空戦とよぶ。」

新聞や、ラジオのまえで、ひさしぶりに日本国民はわきたちました。

ニュースは第三航空隊司令長官有馬少将が、敵弾をうけたとみると、機体もろとも敵の空母にぶつかっていったこともつたえました。

天皇は、連合艦隊におほめの勅語をくだし、海外むけ東京放送は、「アメリカ艦隊全滅!」と宣伝をくりかえしました。

ちょうどこの頃、ハルゼー大将は、ハワイのニミッツ大将に、つぎのような報告をおくっていました。

「東京放送が全滅といっている第三艦隊は、のこらず海中からひきあげられ、いまや敵にむかって退却をつづけている。」

ハルゼー大将は、八十九機をなくし、巡洋艦三隻が大破されただけでした。

では、この大本営発表はどうしたというのでしょう。

フィリピン決戦をまえにして、ウソの発表で景気をつけようというのでしょうか。

ひとつには、日本の航空兵が戦いになれていないために、味方が自爆したり、海面に爆弾がおちたりしたのを、みあやまって、戦果として報告をしたためでした。

太平洋戦争で、これはもっともひどい間違いでした。

敵の第三艦隊は、連合艦隊をおびきだそうとして、傷ついた艦三隻に速度をおとさせました。

敵の動きをさぐりにでた味方の機から、

「敵空母十三隻を発見!」としらせてきました。

さすがに豊田連合艦隊司令長官は、

「まて、どうもおかしいぞ。」と、出撃しようとはやる味方をおさえて、腕をくんでしまいました。

③ 上陸軍二十五万

ハルゼー大将の作戦は図にあたりました。

この頃、フィリピンの日本機は、たった三十五機になっていました。

そうして、「敵艦隊は全滅だぞ」と、日本の軍民がよろこびいさんでいるとき、マッカーサー夭将のひきいる艦艇七百三十四隻、上陸軍二十五万が、嵐のレイテ島めがけてすすんでいたのでした。

フィリピンは、三千の島からなり、ルソン島だけでも日本本土の半分、ミンダナオ島で北海道ぐらい、レイテ島・サマール島なども、日本の県のふたつ、みっつぐらいはありました。

フィリピンの日本軍は、占領地守備隊で、もともと戦う力はおとっていました。

しかし、大本営では、フィリピン決戦を十月下旬をすぎてからと判断し、満州方面の部隊などもおくりこんだので、いまは十万の兵力となっていました。

しかも、フィリピン守備の指揮官、第十四方面軍司令官黒田中将をやめさせ、替わって満州から山下奉文大将をよびよせました。

山下大将がマニラについたのは十月六日、それから二週間たらずでマッカーサー軍の上陸作戦がはじまりました。

それは、日本軍が考えていたよりもはやく、しかも、日本軍の倍以上の兵力でした。

十月十七日の朝、レイテ湾にうかぶスルアン島の海軍見張所から、

「敵艦がやってくる!」としらせがはいりました。まもなく、

「敵は上陸を開始した。」と無電がはいったままで、通信はとだえました。

十八人の海軍兵士らは、あっというまに全滅したのでしょう。

この頃レイテの海は台風であれていました。

その暴風雨のなかへ日本の偵察機がとびたっていきましたが、

「敵艦らしいものはみあたらない。」と報告しました。

レイテ島をまもる第十六師団も、十八日に、あれくるう海を進撃してくる敵艦隊をみつけ、さっそく報告をおくりました。

「敵艦多数、レイテ湾に侵入しつつあり。

これは攻撃のためか、嵐をさけて入港したものか、または台湾沖で傷をうけた敵の一部がにげこんできたものか、たしかなことはわからない。」

これは、大間違いの台湾沖航空戦の勝利に、日本軍の目がくらんでいたことを物語っています。

第十六師団だけではありませんでした。陸軍も、参謀本部も同じことでした。

「台湾沖をにげのびた敵が、レイテにはいってきたのか。

アメリカ軍はとんだ間違いをしたぞ。

よし、それならばルソン島決戦を、レイテ島決戦にきりかえよう。

すぐ二個師団をレイテにまわすように。」

と、作戦命令がかえられました。

ただ、連合艦隊だけがあとからしらべてみて、台湾沖航空戦の大勝利は、とんだ間違いだったとわかりましたが、いまとなってはどうすることもできませんでした。

十月十八日の午後、レイテ湾をゆりうごかすようにして艦砲射撃がはじまり、マッカーサー軍の上陸戦の火ぶたがきられました。

空爆、ロケット砲攻撃もくりかえされ、二十日の夕暮れまでにはアメリカ軍六万が上陸しました。

タクロバン飛行場も占領されました。あくる日は、もうそこから飛行機をとびたたせたほどでした。

フィリピンでは、日本軍占領の二年半のあいだ、現住民のゲリラ隊がつくられ、アメリカ軍と力をあわせていましたが、これもめざましく動きだしていました。

日本軍のようすは、つつぬけになっていたのでした。

④ フィリピン沖海戦

フィリピン決戦のねらいは、おしよせてきた敵を、陸と海と空からおしつつんで、たたきふせるというものでした。

豊田副武大将を司令長官とする連合艦隊のうち、栗田中将のひきいた第二艦隊は、スマトラの東岸ルンガ泊地で、百日あまり、はげしい訓練をつづげていました。

もう内地では船舶用の燃料がたりなくなり、そこで石油の産地パレンバンちかくをえらんだのでした。

ルンガは、無人の小島にかこまれたところで、赤道にちかく、太陽のはげしい熱気で、砂浜は人の足をこがし、ヤシの葉をあらいながすスコールだけが、将兵らのなぐさめでした。

訓練はもっぱら夜戦のなぐりこみでした。

日本海軍は、夜戦を「得意の戦法」とほこってきました。

それは、たしかにアメリカ軍をおどろかしました。

しかし、たちまち、威力をうしなったのです。

ガダルカナルの戦いのとき、夜襲にむかった日本艦隊が、姿もみせない敵艦からいっせいに砲撃をうけ、ようやくにげもどったことがあります。

これはアメリカ軍のもつレーダーの力でした。

日本でもアメリカ軍より二年おくれて、この頃になると、レーダーがおもな軍艦にとりつけられるようになりました。

そんなことから、

「これなら得意の夜戦ができる。」と海軍はいいました。

連合艦隊には、敵機をむかえうつだけの航空機がなかったということもありました。

大艦隊が昼ひなかにすすんで、空いっぱいの敵機におそわれたらどうなりましょう。

味方の母艦から味方の航空機をとびたたせるほか、むかえうつてだてはありません。

戦艦「大和」の世界一をほこる四十六センチ主砲も、敵機の魚雷をさけてジグザグ運動をつづけているときは、とても敵の母艦をしずめることができません。

こうして、もういちど「夜戦のなぐりこみ戦法」がうかびあがってきたのでした。

兵のはげしい訓練も、こういう力不足をおぎなうためのものでした。

「二十五日夜明けがたに、レイテ湾に突入せよ。」

と、命令をうけた栗田艦隊は、ルンガからボルネオのブルネイ湾にはいり、二十二日八時、ここを出発しました。

「大和」「武蔵」をはじめとする戦艦五隻、ほか二十七隻でした。

めざすレイテまで千二百マイル(約千九百キロメートル)です。

また、西村中将のひきいた七隻は、別コースをとりました。これは西村部隊の戦艦二隻が、ふるくて速力がおちるためでした。

べつに、志摩中将のひきいる第五艦隊が、マカオ(中国広東湾口の島)にいましたが、これもレイテ突入の命令をうけて、二十一日に出撃しています。

小沢中将のひきいる機動部隊は、瀬戸内海の西で、たりない内地の燃料をつかって訓練にはげんでいましたが、これはすでに二十日、瀬戸内海を出発、豊後水道から南へくだっていました。

空母四隻をもつ小沢機動部隊は、フィリピンの北へでて、敵をひきよせるためのおとりの役目をするのです。

全員必死の覚悟でした。これらのほか、潜水艦十三隻が、この作戦にくわわっていました。

主力の栗田艦隊は、敵のまちぶせるフィリピンの海へはいりました。

「大和」を中心に円陣をつくり、十二キロメートルはなれて「金剛」を中心に円陣をつくり、パラワン島の西をすすむうち、二十三日午前五時三十分、まず栗田中将の旗艦「愛宕」と重巡洋艦一隻が、真っ黒い水柱をふきあげて海上にたおれました。

アメリカ潜水艦「ダーター」は、魚雷の一発で「愛宕」をしずめると、たちまちハルゼー大将に打電しました。――「日本艦隊きたる!」 |

|

⑤ 戦艦「武蔵」のさいご

「世界一の不沈艦」といわれた「武蔵」が、長崎市の対岸の飽の浦(あくのうら)三菱造船所で完成したのは、一九四二年(昭和十七年)夏のことでした。

起工いらい五年半の歳月をかけました。

同じく「大和」は、九ヵ月はやく進水式をおわっています。

乗員は二千五百人(旗艦のときは二千人)です。

二千余人がいっぺんに体操のできる船など世界にありません。

なにしろ、東京~大阪をむすぶレールと同じだけの鉄がつかわれたというものです。

「大和」「武蔵」のもうひとつの自慢は、四十六センチの主砲九門をもつということでした。

主砲の最大射程は四万五千メートルで、陸上の砲など、これにくらべればまるで子供だましでした。

しかし、日本海軍のシンボル、世界一の不沈艦も、大きななやみにつきあたりました。

かれらが太平洋へうかびだしたころは、戦いの主役は、もう航空機にかわっていたのです。

それに、このでっかい戦艦は、駆逐艦三十隻ぶんの重油をのまないとうごけないのでした。

その油がたりなくなり、戦闘らしい戦闘をするおりもないまま、今日まで日をおくってしまったのです。

「味方の航空機がこないかなあ。」

将兵は、そのことばかり気にしていました。味方の航空機がまもってくれれば、どんなに心強いことでしょう。

まてどくらせどこぬ飛行機を

よくまちました 粟田さん

あしたはどっちかくるだろう

* 「宵待ち草」の替え歌 |

ひとりの兵隊が、こんなうたをつくって、みんなをわらわせていました。

「味方の機がこなければ、引き返すそうだ。」といううわさもながれていました。

十月二十四日朝、ミンドロ島の南端をすぎ、シブヤン海の入口にさしかかったとき、いよいよそれはやってきました。

ただし、魚雷をだいた敵機五十九機でした。

飛行機にまもられない艦隊が、敵と戦うときは、それぞれの艦の高射砲でたちむかうしかありません。

高射砲では、決死の急降下爆撃をふせぐことは、まずむずかしく、いくつかうちおとしているうちに、自分がしずめられてしまいます。

しかし、それよりほかに方法はありません。

「大和」は百五十門の高射機関銃を、「武蔵」は百三十門以上のそれをもっていました。

そのほかの大小の砲ものこらず空へむけました。

巡洋艦でも、百門からの高射機関銃をもっています。

これらがいっせいに火をふけば、艦の上空はすきまもない弾丸の幕がはられたと同じです。

そこへとびこんでくる敵機はがならず弾丸をあびるでしょう。

戦艦「武蔵」は、ここへくるとちゅうで、舷側をネズミ色に、甲板を黒色にぬりかえていました。

兵士たちは「死装束だ」といいましたが、そのとおりでした。こ

れは敵機の攻撃を一手にひきうけて戦うためでした。

ポーガン少将のひきいる機動部隊のはなった敵機は、太陽をせなかにして、「武蔵」におそいかかりました。

「武蔵」のつんだ砲弾一万五千発、機銃弾十三万発が、赤い火となってとびはじめ、ほかの艦もうちだしました。

まるで海上に火のスコールがぶりそそぐかとおもうぽかりでした。

「武蔵」の乗員は、体がふきとばされるようなショックをうけました。

「爆弾か? 魚雷か?」

と思ったとき、それは、艦の主砲をいっせいにうちだしたためとわかりました。

三十分の戦闘がおわると、海と空はもとにもどりました。

昼ごろ、また敵の二十四機が、太陽を背中にして一直線につっこんできました。

十二機は「大和」と「武蔵」をねらい、のこる十二機は全栗田艦隊をねらっているようでした。

銃砲火がとどろき、火のスコールがぶりそそぎました。

すると敵機は編隊をとき、スコールがやむと、みるみる大きな姿になってせまってきました。

「武蔵」は魚雷三本をうけて速力がおちました。直撃彈も命中しました。

「武蔵」にとって、このくらいの傷はへいきでした。

ただ、兵士たちの体が、血や肉になってふきとぶだけでした。

この頃「武蔵」は、ようやく敵の一機をうちおとしただけでした。

第三波が、つづいて第四波がやってきました。あわせて九十機でした。

命中魚雷五本、命中弾は五発、艦体に海水がながれこみ、猪口艦長も重傷をうけ、リノリウム甲板は一面の血の海で、砂をまかなければ足がすべってあるけません。

巨艦がかたむくたびに、負傷者がなにかさけびながら海へなげおとされていきます。

午後二時、前甲板を海にひたしたまま、ついに「不沈艦」は戦列からはなれていきました。

「今度きたらもうだめだろう。」

兵士たちは、そういいながら、くばられた握り飯をたべました。

握り飯の半分を、横たわっている戦友にそなえ、線香がわりにタバコをたててやっているものもあります。

午後二時十五分、敵の八十機があらわれました。

とりのこされた、傷だらけの「武蔵」にとどめをさそうというのです。

魚雷十二本、命中爆弾十発をあび、弾薬庫にも海水をいれた「武蔵」は、世界一の巨砲をつかうこともできなくなり、しずみかたもはげしくなりました。

重心の猪口艦長は、総員退去を命じました。

生残った、約半分の千百人は、駆逐艦にうつりました。午後六時二十分でした。 |

|

「武蔵」が、横だおしになって水中にきえたのは、それからまもなくのことです。

あとは、一面に重油のながれる海でした。

そのなかをおよぐもの、カッターにむらがるもの、歌ごえ、さけびあう声などが、しばらくつづきました。

⑥ 引き返す栗田艦隊

シブヤン海の戦いで「武蔵」をなくし、そのほかいくつかの艦もひきあげさせた栗田艦隊は、小沢中将の機動部隊がうまく敵をひきよせたかどうか、基地航空隊はなにをしているのか、敵のようす味方のようすなど、すこしもわかりません。

まるで暗闇を夢中であるいているようなものでした。

おとりになった小沢中将の機動部隊は、基地航空隊と力をあわせ、ルソン島東方のシャーマン隊を攻撃し、敵の空母「プリンストン」を沈没させ、軽巡洋艦と駆逐艦三隻に大きな傷をおわせていました。

ハルゼー大将は、日本機動部隊があらわれたと、おどりあがってよろこび、おとりとはしらずに全力をあげてたたきふせることにしました。

ただ、小沢部隊のふるぼけた通信機は、これを味方にしらせることができなかったのでした。

栗田艦隊は、南からレイテをめざした西村部隊が、レイテ島南東の海戦で、ほぼ全滅したらしい、ということをしっただけでした。

こんなことから、栗田中将は、レイテ突入をやめて、引返そうとしました。

横浜市日吉台の連合艦隊司令部は、このしらせをうけておどろき、「全軍突入」を命令していました。

一方、マカオを出発した志摩中将の第五艦隊は、西村部隊のあとにつづいていましたが、これは戦場をはなれてしまいました。

突入時刻におくれた栗田艦隊は、二十五日の夜明けがた、サマール島の沖をすすんでいるとき、敵の空母群を発見しました。 さっそく攻撃をくわえ、空母一隻と駆逐艦四隻をしずめましたが、こちらも重巡洋艦三隻をなくし、一隻はひどい傷をうけてしまいました。

のこるは戦艦「大和」のほかあわせて十四隻です。

午前九時四十分、レイテ湾まであと二十四マイル(約三十ハキロメートル)というとき、栗田中将は艦隊のむきをかえ、レイテ海戦はおわりました。

なぜ、栗田中将は、命令どおりレイテ湾に突入しなかったのでしょう。

「もし突入していたら、大和の四十六センチ砲で、マッカーサーらをふきとばせたのに。」

と、あとになっていう人もいました。

もともと栗田艦隊は、敵の輸送船団をしずめることが目的でした。

もし敵が上陸していたら、敵船・敵陣をたたきつぶせ、と命令をうけていました。

それが将兵には、おもしろくありません。

「ばかな。主力艦隊が、輸送船など相手にたたかえるか。

そんなものとさしちがえたら、末代までのおわらいぐさだ。帝国海軍の名がすたる。」

栗旧艦隊は、はじめから敵主力艦隊との決戦をねがっていたのでした。

それにレイテ湾の敵艦は、すっかり戦闘準備をととのえていると判断しました。

燃料はとぼしく、味方の動きも皆目(かいもく)わからないまま、せまい湾口へとびこむのは、むしろ不利である。

それよりは北にいると考えられるアメリカ軍機動部隊をさがして決戦をいどもうとしたのでした。

⑦ おいつめられた日本軍

空をまもる航空機なしに、艦隊が敵地をせめることは自殺にでかけるようなものです。

栗田艦隊の兵たちが、「明日はどっちかくるだろう」とうたったのは、味方の航空機をまちのぞんでのことでした。

しかし飛行機がありません。

そこで爆弾をだいて敵艦に体あたりする特攻機をおもいつくようになりました。

この、くるしまぎれにあみだした「人間体あたり戦法」も、レイテ攻撃を助けることはできず、若者の命をむだに空にちらすだけでした。

フィリピン沖海戦で、日本海軍は、戦艦三、空母四、重巡洋艦六、軽巡洋艦三、駆逐艦八、潜水艦六を、なくしました。

そのほかたくさんの艦が傷をうけ、連合艦隊は戦う力を全くなくしました。

決戦の日、アメリカは母艦機千四百をもっていたのに、日本は、陸海あわせても実動機二百十二で、艦隊は一機ももちません。

まるはだかと同じでした。日本の潜水艦などはレーダーももっていませんでした。

これでは、機関銃のまえへ槍をもっておどりだしたと同じでした。

陸のレイテ決戦は二ヵ月つづき、さらにルソン島で戦うことになりました。

小磯首相はそれをしりませんでした。

天皇におしえられて、はじめてしっておどろくしまつでした。

「決戦はどうしたのだ。ここで勝って、それから手をあげようということだったのに。」

「いや、決戦はやりますよ。ルソン島ですることにしたのです。」

小磯首相の質問に、参謀本部はこうこたえました。

首相もそうかとおもい、国民もフィリピン全体で決戦をするのだとおもっていました。

ところが、アメリカ軍がルソン島へ上陸すると、日本軍は北の山岳へたてこもってしまいました。

「なんだ、決戦はしとらんではないか。どうしたのだ。」

と、小磯首相はどなりたてました。

参謀本部は、もはや、ソビエトをなかだちにして、和平にもちこむことは、できない相談だとあきらめていたのでした。

フィリピンでは、およそ八万の日本兵が死んでいきました。

12 疎開した子供たち top

① 逃げた四年生

東京をたつ日、お父さん、お母さん、区役所のおじさんらが、口々に子供たちをはげましました。

「しっかりね。泣いたりしないのよ。」

「先生のいうことを、よくきいて、がんばるんだよ。東京は、おじさんたちでまもっているからな。」

目にいっぱい涙をためて、どこまでも子供の列のあとをついてくるお母さんもいました。 国民学校(小学校)三年生から六年生までの子供たちは、

勝ってくるぞといさましく

ちかって国をでたからにゃ

てがらたてずに死なれよか |

軍歌をうたいながら、まるで出征兵士のように、目黒駅にむかって行進していきました。

一九四四年(昭和十九年)六月十五日、サイパン島の飛行場を手にいれたアメリカ軍は、そのあくる日、はやくもB29を日本本土へとびたたせたほどです。 これからさき、たえまなく、本土空襲がつづけられました。 |

学童疎開

|

六月のすえ、政府は、国民学校児童の集団疎開をおこなうことにしました。

「たくさんの学童を疎開させることは、防空の足手まといをとりのぞくというだげでなく、若い生命を空襲からまもり、つぎの時代の戦力をやしなうためでもあります。

学童集団疎開は、わが国でも例のない教育のやりかたであります。

どうか、疎開さきを戦場と考え、また、疎開さきへおもむく教職員は名誉の召集と考え、今日よりはかえりみることなく、服務していただきたいのであります。」

東京都長官は、こういって訓示をしました。

疎開は学童だけではありません。都市の人たちは、なかば強制的に、田舎へうつりすむことになりました。

この年九月、東京だけであらまし百万人が田舎へうつり、さらにその数はふえていきました。

このなかに、二十万をこえる学童がはいっています。

もちろん東京だけでなく、横浜・名古屋・大阪・神戸そのほか、あわせて三十一万四千人が親もとをはなれて地方の旅館や寺などへうつり、共同生活をすることになりました。

東京の学童疎開さきをみると、三多摩(東京都)をはじめ、千葉・埼玉・茨城・栃木・山梨・福島・宮城・山形・新潟・長野・静岡・富山・神奈川などの各県にわたっていました。

目黒駅を出発した子供たちのゆくさきは、山梨県甲府市で、ここの旅館・料理屋・寺などへわかれておちつきました。

こんな生活は、はじめてなので、子供たちは大騒ぎでしたが、三日、四日とたつうちに、東京のお父さんやお母さんがこいしくて、夜中にしくしく泣きだすものもでてきました。

疎開 疎開というけれど

疎開なんかはやめちまえ

みんなそろって東京へ

女の子なんかおいて にげちまえ |

四年生の田村正彦は、大きなこえで、でたらめな歌をうたい、

「まあ、四年生のくせに、なまいきね。」

と、下のへやの六年生の女の子ににらみつけられました。

正彦と伊沢信男は、しかえしをすることにしました。

ぬれた手ぬぐいをもって、下のへやへしのびこみ、

「うわあ、おばげだあ!」と、女の子の顔へおしつけました。

うんわるく、あいては六年の女ボス、山野アキ子でした。

アキ子は、ほかの女の子と、ほうきをもって、二階の四年生のへやへおしかけてきました。

「あんたら、田村くんと伊沢くんをだして!」

「いないよう。どこかへいったもの。」

「かくしているんじやないの?」

「ちがうよう。」

「いいわ。あの二人は、あとで先生にいいつけてやる。へやのものはならびなさい。」

四年生たちは、兵隊のようにならびました。

アキ子は、古参兵か、下士官のように、力まかせに、ひとりひとりにビンタをくらわせました。

朝の五時、拍子木がなりました。起床のあいずでした。

それからへやのなかをかたづけ、旅館のたたみの上に、きちっとすわって先生のくるのをまちます。

| 君と親にあつくつかえる人の子の めざめはいかにきよくあるらん |

と、天皇のつくった短歌をいっせいにとなえ、それからは兵隊のように、号令どおりにそうじをし、顔をあらい、はちまきをしめてかけあしで、神社にお参りをしたりするのでした。

| とこしえに民安かれといのるなる わが世をまもれ伊勢の大神 |

宮城遥拝(きゅうじょうようはい)、皇大神宮遥拝(こうたいじんぐうようはい)、東京の父母へのあいさつは大きな声で、「おはようございます!」 それから、先生にあいさつをし、体操をしてから、宿舎へもどって、太鼓のなるのをまちました。

ご飯がならんでいますが、太鼓がなっても、すぐにはたべられません。

むずかしい短歌をとなえてからでした。

たべおわると、合掌をして、また短歌をとなえたあと、食器をあらいます。

朝礼には国旗掲揚の式があって、先生の訓示があり、それからちかくの学校へでかけます。

そこの教室をかりて勉強をするのでした。

その日の夕方、正彦たちのへやの男の子がひとりいないことがわかりました。

「小島はどうしたんだ。学校からかえるときはいたんだろう。おまえたち、しらんのか。」

先生がまっさおになって、たずねまわりました。

「山野アキ子にビンタをとられて、それで嫌になって、逃げたんだぜ。ロクちゃんは。」

「ひとりで東京へ逃げたのか。」

「きまってら。ぼくだってそのうち逃げるさあ。ノブちゃん、一緒に逃げようか。」

「それより、うんと悪いことをするんだよ。そうすりゃ、東京へおくりかえすってさ。」 正彦と信男は、夜、布団をかぶって、ひそひそ話をしました。

小島六郎が、東京の家へかえったというしらせがあったのは、それから一週間もたってからでした。

六郎は線路をあるいて、甲府からふたつめの駅で、貨物列車へもぐりこんだのだそうです。

正彦は、その話をきいて、うれしくなり、大きなこえで歌をうたいだしました。 |

|

ひとつとや

ひとつのおもちじゃ腹がへる

ひとりにひとつじゃ やりきれない |

家へかえりたくなったのは、四年生だけではありません。

六年生の松尾ミツ子なども、お母さんに手紙をだしていました。

「お母さま、ミツ子の一生のおねがいでございます。

この手紙がついたら、その日に、私をむかえにきてください。

お母さま、ほんとうにおねがい。ミツ子は、毎日泣いてくらしています。」

松尾ミッ子のお母さんは、びっくりして、手紙をみたその日に、東京をたって、疎開さきへかけつけました。

② 食べ物

子供たちは、おなかをすかしていました。

たとえば、東京の月光原国民学校の子供が疎開した山梨県甲府市遠光寺寮での、疎開三日めの献立は、つぎのようなものでした。

九月五日 朝 ネギのみそ汁 ナスの塩づけ

昼 ナスのみそ汁 ナスの塩づけ ナスのみそ煮

夕 玉ネギのみそ汁 ネギのみそ汁 ナスの塩づけ |

東京代沢国民学校児章が疎開した長野県浅間蔦の湯寮の献立をみると、こんなふうでした。

十月十五日 朝 ネギのみそ汁 つけもの

昼 すいとん つけもの

夕 菜汁 にまめ つけもの |

カボチャのおかずのときもありました。

そんなときは、どこのへやへもニュースがとびました。

「カボチャはいいなあ、あまくて。それに、あしたのお楽しみもあるもの。

青山先生が一番すきだ。」

寮母の青山先生の人気はいっぺんにあがりました。

先生はカボチャを料理したあと、種をすてないで庭でかわかして、学校からもどってきた子供たちに、ひとつまみずつわけてくれました。

こんなおいしいおやつはありません。

みんなはへやへかたまったり、日当たりのいいところをさがしたりして、カボチャの種をぼりぼりかみました。

「田村くん、おなかがすいてがまんできないときは、歯みがき粉をすうといいよ。」

と、信男は、歯みがき粉のたべかたを友だちにおしえました。

口ヘすこしいれて、すうっとすするのです。

たくさんすうとむせかえってしまいます。

「ほしがりません、勝つまでは――がまんをするんだ。

東京のおうちから、食べ物をおくってもらってはいけません。」

そうきめられていますが、エビオス・ワカモトなどなら、薬です。食べ物ではありません。

それをおくってもらってたべることを発見したものもいました。

冬になり、さむさがひどくなりました。

イモあらい、ダイコンあらいのしごとなら、つらくても楽しみがありました。

大きなタライで女の子があらうと、それを男の子が板の上へひろげ、おばさんがトントントンとこまかにきざみます。

こうして、ご飯へまぜてたくのでした。

きざんだイモや、ダイコンを運んでかわかすとき、みんなは、イモやダイコンのかけらをふたつみっつ、すばやくポケットにいれることをわすれません。

しごとがおわると、人にみられないところで、おとのしないようにかみました。

大事な食べ物を、上級生にとりあげられて、泣いてしまう子もいました。

夜の点呼(全員があつまって、事故のあるなしをしらべる)がおわり、便所へいったかえりでした。

田村正彦は、女ボスの山野アキ子によびとめられました。

「田村くん、あんたのへやの加藤くんがさあ、カンバンをぬすんでたべたといううわさ、きいた?」

「しらないよ、そんなこと。」

「だめじゃないの。あんた班長でしょう。責任をもって、みはりなさい。先生もそういってだから。」

③ カンバンの罰

田村正彦は、布団のなかへはいって、じっとしていました。

すると、ポツリ、ポツリと、なにかをかみつぶすような、にぶい音がします。

――ははあ、そうか。――

カンバンは、戦地の兵隊がもってあるく代用食でがたいビスケットのようなものですが、甘くも辛くもありません。

しかし噛んでいれば味がでてきます。

――だれだろう。加藤くんだろうか?――

田村正彦は、耳をそばだてていました。

するとへやのあかりが、パッとついて、原先生が電灯の下にたっていました。

「おい、加藤、おきてみろ!」

先生が、いきなり、布団をめくりました。おきあがった加藤くんのふところから、カンパンがこぼれおちました。

「やっぱり、おまえだったのか。こい!」

先生は、こえをひそめて、加藤くんをへやのそとへひきずりだしました。

先生は、ほかのものは、みんなねむっているとおもっているのでした。

ところが、先生がでていくと、へやのものは、ひとりのこらず、布団の上へおきあかって、

「おい、加藤のやつ、勇気があるなあ。」とささやきあいました。

「先生のへやにあるのを、もちだしたんだからなあ。勇気がいるぞ。」

「先生たちだって、僕らがねてから、缶詰や、カンパンなんかたべてるじゃないか。

そんなの、ずるいや。僕らにもわけてくれたっていいじゃないか。なあ。」

「おい、みんな、電灯をけすぞ。」

「まって、まって。カンバンがこぼれている。もったいないから、たべちゃおう。」

「伊沢くん、ぼくにもおくれよう。」

「いてて、ひっかくな!」

正彦が電灯をけしました。四年生たちは布団へもぐって、せきばらいをしました。

ある日、子供たちはひとりのこらず、ちいさいふくろにいれたビスケットをもらい、

| つぎの世をせおうべき身ぞたくましく ただしくのびよ さとにうつりて |

と、皇后陛下のつくった短歌をとなえました。

「皇太子殿下の十一回のおたんじょうの日にがしこくも、皇后陛下におかせられては、このおん歌とお菓子を、疎開学童にたまわられたのであります。こうごうしくも、ありかたいことです。

日本の国柄の尊さ、学童を慈母のようにおいつくしみくださる皇后陛下のお姿を、目のまえにうかべながら、いただきましょう。」

正彦や信男は、うわの空で、先生の訓示も耳にはいりませんでした。

「ビスケットに絵がかいてあるじゃないか。そうだ、これは砂糖だ。」

「ちがうよ。なめてみろ。あまくないから。」

なめてみると、なるほどあまくありません。

「カンバンと同じだい。」

それでも、大事に大事にたべました。

しかし、どんなに大事にたべても、てのひらへのるほどのビスケットですから、たちまちなくなりました。

六年の女ボスの山野アキ子などは、

「皇后陛下のおいつくしみを、いつまでも胸にだいて、しっかりやりましょうよ。」

と、六年の女生徒にお菓子のふくろをもたせて、軍国歌謡『空の勇士』(恩賜のたばこをいただいて……)のかえ歌をうたっていました。

恩賜 * (おんし)のお菓子をいただいて

あすからはげむときめた夜は

旅館のえんに風さむく

ぐっとにらんだ大空に

星がまたたくふたつみつ

* 天皇さまからのいただきもの。 |

「恩賜のお菓子を、先生のへやからもちだしたものがある。非国民だ。

南方や大陸では、兵隊さんが、食べる物もたべないで、お国のために血をながしているというのに……。

それなのに、おまえたちは……。」

と原先生が、今度は青すじをたてて、正彦たちのへやへどなりこんできました。

「全員起立! 皇后陛下と兵隊さんにおわびをもうしあげろ。だれだ、うごくやつは……。」

正彦は、うつむいて、むにゃむにゃとおわびらしいことをいいながら、加藤くんのほうへ目をやっていました。

よびつけられた加藤くんのお父さんは、先生がたにさんざんおわびをいって、加藤くんをつれて東京へもどりました。

「いいなあ。ぼくもかえりたいや。」

と、信男がつぶやきました。四年生のなかには、涙ぐんでしまったものもいました。

④ シラミと空襲

だれが、どこからもってくるのかわかりませんが、シラミは、きりもなくふえていきました。

服や下着だけでなく、鉛筆であたまをかくと、机の上にぼろぼろとビフミがおちるので、びっくりしている女の子もいました。 シラミは人間の血をすい、卵をうみつけていきます。

そこで、下着でもパンツでも、釜やドラム缶にいれ、熱い湯でぐらぐらにて、それから洗濯をしました。

しかし、女の子の頭は煮るわけにはいきませんから、よく洗って、クシですきおとすのでした。

疎開している子供たちをたずねてくるお父さんや、お母さんもいました。

「まあ、うちの子はまるっきりやせてしまったのに、先生ばかりふとっているじゃないの。」

「どうしてこんなにシラミがわくのかね。寮母は、ちゃんと洗濯をしとるのかね。

先生がたには、きびしく監督してもらいましょう。」

親たちは、びっくりしてがってなことをいいました。

自分の子供にだけ、なにかたべさせてやろうと、そっとそとへ連れだす親もいました。 |

戦中戦後はしらみ、のみ、蚊、ハエがやたらに多かった。

戦後、GHQがアメリカのDDTを大量に撒き散らしたので減った。

|

そんな子は、たちまちおなかをこわしました。おなかをこわした子は、

「ご飯をたべないでいたほうがいい。」

といわれますから、先生にも友だちにも、しらんふりをしていました。

今年十九歳の石井先生は、くやしがって、泣いてしまいました。

「私は、もうご飯をたべないわ。先生だけがふとっているなんて、ひどいわ。」

「東京の親なんてがってなもんだのう。」

と、寮母のおばさんは、若い女の先生をなぐさめてやりました。

「だから、わしは東京者はきらいさ。若いときは、たべなくったってふとるときまっているのに……。

シラミだって、まるでわしらがばらまいたようなことをいうんだからねえ、あのチョビひげのやつ。

ふん、なにさまかしらないが、そんなら疎開なんかさせなきゃいい。

戦争さえしなかったら、こんなことにならないのにさ。わしや、そういってやったよ。」

冬がおわり、春もすぎました。空襲はひどくなりました。

疎開学童は、甲府市から山奥の村へ、もういっぺん疎開することになりました。

山の村ではむりだろうという体のよわい児童三十人ほどが、市のはずれの寺にのこりました。

その夜、B29は八十機で甲府市をおそいました。家も森ももえあがりました。

市外の飛行場からとびたつ日本機はなく、高射砲もなりをひそめたままでした。

寺の住職が、屋根がわらをすべりおちてくる焼夷弾に砂をかぶせているうち、うらの竹やぶに火がつきました。

まず託児所へとびこんだ住職は、ちいさい子二十五人を逃がし、それから本堂へとびこみました。

体のよわい疎開学童三十人あまりは、防空壕のなかへかくれていました。

「おうい、子供らはどこだ!」

「ここですよ、防空壕ですよう。」

「寺がもえはじめた。ここにいたらやけ死ぬぞ。はやくとびだして、わしについてこい!」

住職と子供だちと、先生と寮母は、ひとかたまりになって、寺のうらの畑を四百メートルほどはしり、川原へでました。

そこへ五十キロ爆彈がおちてきました。

三年生の和子ちゃんと、四年生の原田くんが即死しました。

うしろをはしっていた石井先生と六年生の大沼くんの体には、火のついた油がふりかかりました。

石井先生は、たおれた大沼くんをかかえて、水のなかへとびこみました。

「みんな、水へもぐれ! 水へもぐれ!」と住職がさげびたてました。

⑤ ヘビとサワガニ

空襲で、甲府市がもえると、もう食べる物を運んでくれる人もなくなりました。

田村正彦たちは、山の寺にいて、竹槍訓練と、体操と、シラミとりと、食べ物さがしをしていました。

勉強どころではありませんでした。

山のなかで、フキをとっていると、大きな昆虫のように、アメリカの戦闘機グラマンが急降下してきました。

「おまえら、白いシャツをぬいで、林へとびこめ!」

と、村の人がおしえてくれました。白いシャツは、敵機にはもってこいの目じるしでした。

ムギや、ダイスだけたべるより、山の谷間で、サワガニ(ザリガニ)をとるほうが、ずっとごちそうになります。

「柔らかいから、こうらごとたべられて、うまいよう。」

「そうかい。」

先生と生徒は、なべでサワガニをにて、塩をふりかけました。ところが、サワガニも少なくなってしまいました。

はなれたべつの寺からも、疎開学童がとりにくるからでした。

「おうい、この青大将をたべてみようよ。」

正彦と信男は、山道でつかまえたヘビを、台所へもちこみました。

寮母のおばさんは、「きゃあ」といってにげました。

五年生や、六年生は、大喜びで、ナイフでヘビをさきだしました。

寮母のおばさんも、男の先生も女の先生も、とうとうヘビ料理の手伝いをはじめました。

やいて醤油をつけると、ヘビのかばやきができました。

それからは、ヘビさがしがはじまりました。スズメをつかまえてきた子もいました。

山のアケビもとりました。ときにはお百姓さんの畑をあらすこともありました。

布団へはいると、ノミがいて、ひっきりなしに体をうごかさなければなりませんでした。

「畑のなかが火事だぞ!」

と、伊沢信男が、あわてて、とびこんできました。 |

|

みんなで、バケツをもって、夜の寺の庭へとびだしましたが、火はみえませんでした。

五年生や六年生は、

「おい、伊沢、ねぼけやがって。」と、どなりちらしました。

夜があけてから、村の人にその話をすると、おじさんらは、

「そりゃ、キツネ火ずら。このへんにゃ、キツネがたんとおるでな。

そんなことも、たまにはあることよ。」とわらいました。

それからは、正彦たちも、女ボスのアキ子らも、夜になって、おもてにある便所へいくときは、いつも二人か三人で組をつくりました。そのうちに、

「東条のやつ、ころしてやる!」という言葉がはやりだしました。だれかが、

「おまえたちが、いつまでも家へもどれないでいるのは、東条が悪いからだ。」

と、村の人にきいてきたからでした。

その頃、疎開した子供たちの東京の家は、すっかりもえてしまっていました。

top

**************************************** |