|

****************************************

Index 新日本の誕生(その一 その二 その三 その四 その五)

7 大陸戦線の終末 top

① 釘づけにされた大軍

一九四五年(昭和二十年)八月、日本が連合国に降伏したとき、「満州」(いまの中国東北)をのぞく中国大陸には、岡村大将を総司令官とする百二十万のシナ派遣軍が、華北・華中・華南の各地に配置されていました。

この敗戦のときに、日本軍は根こそぎ動員で、総数が七百八十九万人にもなっていました。

この大軍は、日本全土からアジア大陸の各地や、太平洋の島々に散在していたのです。

そのなかで、「満州」にいた関東軍は、日本軍のなかでも、もっともつよい軍隊だとほこっていたのですが、ソ連軍の攻撃をうけて、たちまちやぶれさってしまいました。

東南アジアや太平洋の島々にいた南方軍は、連合国軍の猛反攻で、じりじりと追い詰められ、多くの地域で全滅する部隊があいつぐというような大損害をうけていました。

また、本土防衛のやくめをもっていたのは、大部分が最後の根こそぎ動員で召集された兵隊で、かなりの年輩の人や、はじめて軍隊にはいったという人がおおく、訓練も充分でなかったうえ、銃剣もろくろくいきわたらないというありさまでした。

さらに、連合艦隊は、軍艦の大部分を沈められてしまっていました。

ところが、シナ派遣軍は、それらにくらべると、まだまだ、ゆたかな戦闘力をもっていました。

けれども、シナ派遣軍は、占領した都市と鉄道(点と線)をまもるのにせいいっぱいだったのです。

とくに華北と華中は、中国共産党の八路軍や新四軍(これらを杠軍といいます)の攻撃がはげしく、その指導をうけた中国の民衆も民兵となり、ゲリラ活動をおこなっては、日本軍をなやましつづけていました。

だから、日本軍はかなり奥地まで軍隊をすすめていましたが、おさえているのは都市と鉄道だけで、そのまわりの広大な農村は、日本軍に抵抗する根拠地でした。

華北や華中の日本軍は、まだまだゆたかな武器こそもっていましたが、じつは敵に包囲されていたといってもいいのです。

それにくらべると、このころ、中国共産党の力がおよんでいなかった華南方面では、日本軍はおおむね勝ちいくさをつづけていました。

蒋介石のひきいる国民政府軍は、紅軍のようにはげしく日本軍とは戦いませんでした。

国民政府軍は、外国の侵略軍である日本軍よりも、紅軍のほうを敵視していたのです。

だから強力な日本軍と衝突することは、できるだけさけようとしていました。

それに、華南では、民衆のゲリラ活動も、華北二率中ほどではありませんでした。

しかし、華南では、日本軍の作戦地域はかなり奥地でしたから、補給が大変でした。

それに、華北や華中とくらべると、日本軍の兵力もずっとわずかだったのです。

そのために、都市を占領しても、いつまでもそこをおさえているわげにはいかず、そのまま撤退して、すぐつぎの作戦にかかるというようなことをくりかえしていました。

このようにして、太平洋戦争のおわりごろには、日本軍全体の六分の一にもあたる百二十万の大軍が、中国大陸に釘づげにされてしまっていたのでした。

また、このことが、太平洋戦争における日本の敗北を、はやめることにもなりました。

② 敗戦前夜

一九四五年(昭和二十年)の七月はじめのことです。

上海から二百キロほど南西の浙江省(せっこうしょう)杭州に駐屯していた防疫給水部隊の城谷(じょうや)少尉は、「零号作戦支援のための出張」を命じられました。彼は下士官二名、兵十名をひきいて、杭州から西へ百五十キロほどの寧波(ニンポー)から、奥へはいった山のなかのお寺へと、でかげていきました。

防疫給水部隊というのは、クリークの水を浄化して飲み水にしたり、日本軍を伝染病からまもるための防疫の仕事をするために、医者をたくさん動員して編成した部隊です。こうした部隊の将兵の一隊が、山中の寺へとむかったのは、じつは、大変な任務をおびていたのでした。

日本軍は、揚子江沿岸から北にはたくさんの部隊が配置されていましたが、杭州湾より南の東シナ海沿岸には、ごくかぎられたところにしか、配置されていませんでした。

そのかぎられた日本軍の駐屯地が、浙江省の温州、福建省の福州で、ここには五万人がいたのです。

ところが、沖縄、かアメリカ軍の手におち、中国の奥地にアメリカ軍の航空基地、が建設され、制空権がうばわれると、温州や福州への補給は、非常にむずかしくなりました。

そこへもってきて、おそろしいペストが大流行しはじめたのです。

そこでシナ派遣軍総司令部は、温州・福州から撤退することをきめました。

しかし、東シナ海を船ではこぶわけにはいかないので、温州からでも約二百五十キロ、福州からだと約四百キロの道のりを、歩いて撤退させることにしたのです。

歩いてといっても、堂々と行進するのではありません。

山のなかを、敵にみつからないように退却してくるのです。

しかも、食料もとぼしく、ペストにかかっているものも、かなりいるようです。

五万人のうち、二万人も生きてもどってこれればいいほうだろう、ということでした。

この撤退作業を、零号作戦と名づけました。作戦とはいえ、じつは退却だったのです。

城谷少尉たちにあたえられた任務というのは、この撤退部隊をまちうけて、消毒するという仕事でした。

消毒薬、衣服、食料などが、たくさん、山のなかのお寺へはこびこまれました。

ここまでは、日本軍のトラックもなんとかはいっていけましたが、このあたりには日本軍の駐屯部隊はいません。

まわりの農村の人たちは、おもてだって、日本軍にてむかうようなことはありませんでしたが、腹のなかでは、どんなことを考えているのかわかりません。

また、いつ中国軍が襲撃してくるかもしれません。

そういうところへ、戦闘部隊ではない少人数の日本兵がでむいていって、滞在するというのは、大変な胃険でした。

しかし、伝染病の猛威をおかして退却してくる日本軍を収容するには、どうしても、このような人里はなれたところで防疫しなければならなかったのです。

城谷少尉たちが、山のなかのお寺で、防疫のじゅんびをはじめてから三日めのことでした。

おもてがきゅうにさわがしくなると、村人がどやどやとやってきました。

みると、一人の男が、頭を血だらけにして、仲間のものにささえられています。顔はまっさおでした。

聞くと、「日本兵にきられた」というのです。城谷少尉はびっくりしました。

村人たちは、中国語と日本語を、ちゃんぽんにしてはなします。

「けさ、早く山仕事にいった。こじきみたいな日本兵にであった。

いきなり刀できりっけてきた。いそいで、にげてきた。手当てをしてくれ。」

城谷少尉には、やっとそれだけのことがわかりました。男の傷をみると、頭がスパッときれています。

たしかに、日本刀できられた傷です。しかし、さいわい、傷は骨にはとどいていません。

いそいで消毒して薬をつけてやりました。

けれども、傷口をぬう針や糸の用意がなかったので、裁縫用のもめん針ともめん糸でぬって、包帯をまいてやり、「三日たったらこい。それでなんともなげれば大丈夫だ」といいました。

村人たちは、「謝謝(シェイシェイ=ありがとう)」といって、かえっていきました。

城谷少尉の心は複雑でした。

――あの男は、なにもしないのに、いきなり日本兵にきられたという。なんという乱暴な話だろう。

だが、その日本兵はこじきみたいだといっていた。それは、退却してくる日本兵にちがいない。

中国人にあうことが、怖くて怖くてしようがないから、なにもしない中国人にも、いざなりきりつけたのだろう。

これは、だいぶひどくまいっている証拠だな。――

はたして、城谷少尉の想像どおりでした。いや、想像以上の悲惨な退却でした。

その日の午後、銃や軍刀を杖にして、ボロボロの服をつけ、ひげぼうぼうの日本の将兵が、何人も何人も山をおりてきました。

隊伍もくんでいない、全くの敗残兵でした。

さあ、それからが大変でした。

つかれきった兵隊たちを、消毒薬のはいったドラム缶の風呂にいれ、あたらしい衣服をきせ、飯をたべさせてから、次々にトラックで後方へ輸送するのです。

三日間は、ネコの手もかりたいほど、てんてこまいのいそがしさでした。

しかし、五万人の部隊は、撤退したのがわずか一万人たらずでした。

二万人ももどってくればいいほうだといわれていたのが、その半分にもたりなかったのです。

きけば、撤退の途中で、アメリカ軍の飛行機に爆撃されたり、飢えと疲労と病気とで、落後するものがあいついだりしたというのです。

ここへたどりつくにも、自分一人でせいいっぱい、落後した戦友のめんどうはとてもみられなかった、ということでした。 |

|

この時、城谷少尉は、「日本は負けだな」と思いました。部下の兵隊たちも、暗い表情をしていました。

ただ、そうしたなかで、先日、手当てをしてやった中国人の傷口がくっついて、とにかくたすかったこと、そのために村長がよろこんで、お礼に老酎(らおちゅう、中国の酒の一種)を一甕(かめ)もってきてくれたことが、せめてものなぐさめでした。

城谷少尉の一隊が杭州へかえるとまもなく、防疫給水の仕事はいちじやめて、アメリカ軍の敵前上陸にそなえるための作業と、戦闘訓練がはじまりました。

まず杭州湾沿岸に、タコツボ掘りです。そして、爆薬をかかえて、敵の戦車をむかえうつという肉弾戦の訓練です。

しかし、昼間はアメリカ軍の爆撃があるので休み、夜、作業と訓練をつづけるのでした。

こうして、七月がすぎ、八月もなかばになりました。

③ 八月十五日

八月十五日、城谷少尉は杭州と上海の真ん中あたりにある嘉興(ジャシン)の町の駐屯部隊へ出張を命じられました。

検疫をするためでした。

――ひさしぶりに本職の仕事だなあ。いそがしいだろうが、爆薬ごと戦車へつっこむ訓練よりはましだ。

まあ、二、三日は命の洗濯になる。――

そうおもって、城谷少尉は、下士官・兵二十名をつれて、検疫の薬品や道具を山ほどつんだトラックをはしらせました。

嘉興の駐屯部隊についたのは、十二時すこしまえでした。

ところが、城谷少尉の一隊が、トラックから荷物をおろそうとしていると、ここの部隊の副官がやってきて、

「荷物はそのままにして、すぐなかへはいれ。」というのです。一室へとおされると、

「しばらくのあいだ、ここから外へでてはいかん。そのまま待期しているように。」

とのことです。

ちょうどこの時、非常呼集がかけられていて、駐屯部隊の兵隊は、バタバタと営庭へはしっていきます。

――なにかあったな――と思った城谷少尉は、ききました。

「副官殿、いったいなにがあったのですか?」

「うむ。じつは、正午から、おそれおおくも天皇陛下のご放送があるのだ。」

「副官殿。それでは我々も、そのご放送をきかせていただきたく思います。」

「なにをいうか。おまえたちは一装(いっそう=儀式のときなどにきる一番いい服装)をもってきてはおらんだろう。

そのような作業衣で、陛下のご放送をおききすることができるか。まっておれ。

あとでご放送についてはおしえてやる。」

副官は、そういいおわると、さっさと部屋をでていってしまいました。

城谷少尉たちは、顔をみあわせました。

彼らは、しばらくのあいだ、どんな放送だろうか、ということばかり話し合っていました。

城谷少尉は、―ひょっとすると戦争がやめになるのではないかなIと思いました。

彼は、ふとあの寧波の奥の山寺でみた、敗残兵の姿を思いだしたのです。

しかし、そんなことは、うっかり口にはだせません。結局はなしは、

「『最後まで力をふりしぼってがんばれ』という陛下のお言葉だろう」というところにおちついていきました。

やがて放送がおわったらしく、駐屯部隊の兵隊たちは、営庭から、それぞれの兵舎へともど

っていきました。ところが、ばかにしずかです。だれも口をききません。

「なんだかみょうだな。」と、城谷隊のだれかがつぶやきました。

そこへ、さっきの副官がはいってきて、いきなり号令をかげました。

「気をつけえ。」

城谷少尉たちはハッとして、直立不動の姿勢をとりました。

すると副官は、興奮をおさえきれないおももちで、とぎれとぎれにいいました。

「いま、陛下の放送があった。……よくきけ。……残念だ。……戦争はやめざるをえない。

シナ(中国)の日本軍の行動にかんしては、上司の命令があるまでは、なにもわからない。」

みんな一瞬、ぼうぜんとなりました。さて、それからが大変です。

大の男たちが、泣きわめいたり、怒りをぶつけあったりです。

「ばかにしてる。俺たちは、なんのために戦争にきたんだ。畜生。」

「陛下が、戦争をやめるなどといわれるはずがない。いや、だれかがむりにいわせたにちがいない。」

「だれがなんといったって、最後まで戦うんだ。」下士官や兵隊たちは、強気でした。

こういうなかでは、うっかり「これで故郷へかえれる」などと口にはだせません。

けれども、ときがたつにしたがって、いくら「最後まで戦う」といっていても、見通しなど全くないことに、すこしずつ気がつきはじめていました。

|

|

さて、戦争がおわってしまったとなると、これからあとどうしたらいいのか、さっぱりわかりません。

とにかく城谷少尉の一隊は、杭州の原隊へ、とりいそぎ帰ることになりました。

トラックはつかわないほうがよいというので、食料とごくわずかの弾薬だけをもって、二十名の将兵たちは、駐屯部隊の兵営をあとに、嘉興(ジャシン)の駅へとむかいました。

みんな、しょんぼりと歩いていきます。

すると、たちまち中国人たちがみつけて、ぞろぞろとあとをつけはじめました。

腕ぐみをして、にらみつけている人もいます。ぺッ、ぺッと、つばをはきかけるものもいます。

一番うしろの兵隊をつっついたり、服や図嚢(ずのう=地図などをいれて腰へつける皮鞄)をひっぱったりするものもいます。

城谷少尉は、万が一のことを考えて、どんなことをされても、命に別条がないかぎり、絶対に抵抗しないように命令しました。

みんなはつばをはきかけられたり、ののしられたりしても、黙って歩きつづけました。

ついてくる人の数はますますおおくなり、ののしる声はだんだん大きくなります。

そして、一番うしろの兵隊は、とうとう水筒をとられてしまいました。

兵隊たちは、日本兵と中国人との関係が、けさとは全くひっくりかえってしまったことを、いやというほど感じました。

こうして、やっとの思いで嘉興の駅へつき、駅長にたのみこんで、ようやく汽車にのせてもらいました。

しかし、それも、荷物のなかにかくれるようにしてのったのです。

鉄道爆破事件などがおこったため、原隊へかえりつくには二日がかりでした。

すると、部隊のうらの竹薮が、なくなっています。

どうしたのかとおもってきいてみると、あす、武器をひきわたさなくてはならないので、将校たちが、

「一度も軍刀をつかわないのは残念だ」といって、日本刀をふるって竹をきてしまったのだそうです。

ところが、勢いあまって、自分の足もとまできりつけて、怪我をした人も少なくなかった、とのことでした。

④ 復員

天皇の「終戦の詔書」がだされたあと、岡村総司令官は、「承詔必謹」(しょうしょうひっきん、天皇陛下のお言葉を、つつしんでおうけするということ)の訓示をしました。

一方、勝利者となった中国国民政府総統の蒋介石は、中国国民にたいして、「暴にむくいるに暴をもってしてはならない」と訓示をしました。

日本軍は中国でずいぶん乱暴なことをしたけれども、その仕返しを暴力でしてはならない、ということです。

たしかに日本軍は、ひどいことをしました。

一九三七年(昭和十二年)十二月には、南京とその郊外で、罪のない住民を三十五万人も虐殺しました。

華北では「やきつくし、うばいつし、ころしつくす」という三光作戦も、大々的に行われれました。

日本軍のために殺されたり、きずつけられたりした中国の軍人と住民は、約一千万人ぐらいになるだろうといわれています。

日本が降伏したこの機会に、いかりを爆発させて、はげしい仕返しをしようとする人がでても、けっして不思議ではありませんでした。

蒋介石は、それをおしとどめたのです。

このために、多くの日本人は仕返しをうけないですみました。

そして、いままでばかにしていた蒋介石にたすけられたと感じて、「日本は負けたのだ」ということを、あらためて心のなかでかみしめました。

しかし、この蒋介石の訓示は、けっして、日本人がかわいそうだと考えてしたものでもなければ、勝利者のゆとりをみせつけようとしただけのものではありませんでした。

彼は、日本軍を利用しようとしていたのです。

蒋介石をはじめ国民政府の首脳部は、日本軍よりも、同じ中国人どうしである中国共産党や紅軍を、敵視していました。

戦争ちゅうも日本軍と戦うより、共産党が支配している解放区や紅軍をおさえつけるのに一所懸命でした。

そこで日本軍の武装解除をせずに、そのまま国民政府軍と一緒に、紅軍の討伐をさせようと考えていたのです。

そのために、八路軍や新四軍には日本軍の武装解除をすることを禁じたり、日本軍を武装させたまま移動させたり、日本軍の司令官に紅軍討伐への協力をたのんだりしました。

華北では、いくつかの地域で、じっさいに国民政府軍と降伏したはずの日本軍とが協力して、紅軍と戦い、犠牲者をたしたところもありました。

しかし、この蒋介石のもくろみは、成功しませんでした。

それは、なんといっても中国の民衆が日本軍をにくんでいたし、連合国のてまえも日本軍を使うことはできにくかったからです。

日本軍の司令官や部隊長のなかには、すすんで国民政府軍と協力して紅軍鎮圧にむかおうという人もいましたが、逆に国民政府軍の要求をことわり、「捕虜を軍事行動に利用することは、国際法に違反する」と抗議した人たちもいました。

こうして、敗戦の秋、中国大陸からは百二十万人もの日本軍が、復員をはじめました。

上海・南京・北京・天津などで生活していた日本人(在留邦人)たちも、ひきあげはじめました。

しかし、なんといっても大変な人数です。復員やひきあげのおわったのは、翌年の夏ごろでした。

城谷少尉たちの防疫給水部隊は、敗戦後、国民政府軍の傷病兵の治療や、上海の病院の手伝いなどをうけもたされました。

上海からなつかしい祖国へとむかったのは一九四六年(昭和二十一年)の六月でした。

同じ復員船には、華南の戦線で敗戦をむかえた独立歩兵大隊の将兵たちものっていました。

この部隊は、敗戦の年の春に、広東(カントン、いまの広州)をたって、桂林攻略へとむかいました。

そしていちじは桂林を占領したのですが、すぐ撤退して全県(チュアンシェン)まですすんだときに、八月十五日になりました。 |

|

この時、兵隊たちは、

「総司令部から、停戦命令がでた。戦争はおわった。十月十日までに武漢へいって武器を返納する。」

ということだけをきかされて、日本がポツダム宣言をうけいれて降伏したとか、武装解除されるとかいうことは、しらされませんでした。だから、

「なんで停戦なんかするんだ。」

というこえもおこりましたが、「降伏」というと、兵隊たちがいうことをきかなくなることをおそれた部隊長たちが、ニュースを、自分たちのところだけでおさえてしまったからでした。

それから約二ヵ月、毎日毎日が行軍でした。

「日がたつにつれて、戦争がおわったのだから四年ぶりで故郷へかえれる、たすかったという気持がつよくなりました。

けれども、連日の行軍でしょう。病気になって死んでしまったものもいます。

そういうのを見聞きしたとき、生きて帰りたい、いや、どうしても生きてかえらなくてはならない、そう思いました。

そんなとき、僕をはげましてくれたのが、この写真です。婚約者です。」

貝塚上等兵は、はずかしそうに一枚の写真をみせました。

汗にまみれ、変色しかかっている写真には、かわいらしい娘さんがほほえんでいました。

この独立歩兵大隊は、国民政府軍の命令で、降伏した軍隊でありながら、みずからの武器で自衛しつつ行軍するという、ふしぎなことを経験したのです。

それは国民政府軍が、日本軍の反抗をさけつつ、華中の新四軍(しんしぐん)と接触するところまで移動させ、あわよくば新四軍とたたかわせようとしたからでした。

さいわい、日本軍の部隊長が新四軍との戦争をことわりましたし、新四軍のほうも「日本軍が復員のために移動しおわってから行動をおこす」といっていたので、中国の内戦にまきこまれずにすみました。

そして、武漢にほどちかい村で武装解除をされたのです。

その後、兵隊たちは、農家に分宿させられました。

農民たちは、はじめは「厄介者がおしつけられた」という顔をしていました。

けれども日本兵たちは、なにもすることがなかったし、ぶらぶらしているのではいごこちも悪いので、百姓仕事の手伝いをはじめました。

すると、中国の農民と武装解除された日本兵とのあいたに、これまで考えられなかったような、平和なつきあいがはじまりました。

「僕らは、中国人をばかにしていました。

そのくせ、武装解除されてからは、中国人が怖くてしかたがなかったのです。

けれども、中国人たちは、僕らを対等な人間としてあつかってくれました。

それに、日本は中国のなかにあるんだとおもっている婆さんもいましたよ。

日本って、何省にあるんだ、ときかれてこまりました。

また、家の養子になってくれといわれて、よわっていたやつもいます。

いよいよ村をひきあげるときには、おわかれのごちそうをしてくれました。

復員するのはおそくなったけれど、いい勉強をしました。}平和に生きようとするものどうしは、国がちがっても仲良くできるということを、しみじみ感じました。」

貝塚上等兵は、甲板の上でしおかぜにふかれながら、城谷少尉に話すのでした。

8 南の島の捕虜収容所 top

① 捕虜の処刑

森川上等兵にとって、熱帯の太陽のきらめきが、これほどうるさいと思ったことはありませんでした。

「暑い。」 ちいさくつぶやくと、青くすみきった空をみあげました。

けれども森川上等兵にとって、一日にわずか十五分だけが、外の空気をすえる貴重な時間でした。

アメリカ軍に占領された南洋の小さな島で捕虜となった森川上等兵は、捕虜虐殺の罪にとわれ、戦犯(せんぱん=戦争犯罪人)の一人として、捕われていたのです。

「ヤシの葉が風にサラサラとなり、すきとおった海の色は、ふかいふかい底までも手がとどきそうな感じがしたな。

そんなことも、まるでとおい昔の話のような気がする。」

じっと目をとじたまま、ながれるあせをふきもしないで、森川上等兵は、夢みるように思いにふけるのでした。

森川上等兵が、この小さな島に配属されたのは、一九四三年(昭和十八年)もおわりにちかづいたときでした。

すでに太平洋戦線ではアメリカ軍の反攻がはげしくなり、日本軍の基地はひんぱんに爆撃されるようになっていました。

マーシャル諸島のマキン・タラワの両島へはアメリカ軍が上陸し、日本の守備隊は激戦のすえ全滅するというようなこともおきていたころです。

けれども、森川上等兵のいるこの小さな島には、敵機が姿をあらわすこともなく、のんびりした南洋の風景が、はげしい訓練のつかれをなぐさめてくれるのでした。

しかし、そのようなゆとりのある生活は、すぐにおびやかされはじめました。食料難がおそってきたのです。

南北四キロメートル、東西二キロメートルの小さな珊瑚礁でできているこの島は、全く農耕ができません。

島で手にはいる食料といえば、わずかに野生のヤシやパンの木の実、それに海からとれる魚や貝類だけでした。

だから、内地から輸送船で補給される食料が、たのみの綱だったのです。

ところが、敵の潜水艦が活躍をはじめ、輸送船は次々と沈められてしまうと、輸送船による食料の補給は、ばったりととだえてしまったのです。

三度三度の食事も、しだいに量もへり、そのうえ粗末なものになっていきました。

そのうちに、ノース・アメリカンB25が、十五機の編隊で空襲してきました。

まちかねたように、海岸の対空砲火器がいっせいに火をふき、三機を撃墜しました。

火をふいておちていく敵機から、何人かのアメリカ兵が、パラシュートで海上にのがれましたが、たちまち日本軍の捕虜になりました。

捕らえられた五人のアメリカ兵は、ありあわせの小屋にいれられ、厳しい見張りがおかれました。

捕虜たちは、あたえられたまずしい食事に顔をしかめました。

けれども、飢え死にしないため、あきらめきったように、なれない飯を口にいれるのでした。

太平洋戦線の戦況は、日をおって日本軍に不利になっていきました。

連隊本部の無電機は、となりあう島々が、毎日、優勢な敝機動部隊の攻撃をうけ、やがて敵兵の上陸をむかえうつというありさまを、刻々と伝えてきました。

連隊本部ではちかいうちにこの島にも敵が上陸してくるものと判断して、厳重な警戒態勢をとるように、命令しました。

そして、あの運命の日―捕虜の処刑の日がやってきたのです。

連隊長は、敵の上陸を目前にひかえたこの時、五人の捕虜を処刑してしまうよりほかはないと考えました。

もともと、捕虜のとりあつかいについては、国際的な取決めがあります。

そのなかで、捕虜を殺してはいけないこと、収容所へ収容して、そうとうの衣食をあたえなければいけないこと、ひどすぎる労働をさせてはならないことなどを、こまかくきめていました。

だからB25の五人の捕虜についても、後方の収容所へおくらなければならないのですが、そんなゆとりはありません。

それどころか、決戦の足手まといです。そこで、殺してしまうことにしたのでした。

「捕虜を処刑する。」

この連隊長の命令は、大隊長をとおして各中隊長に伝えられました。

一人一人の捕虜の処刑を割当られた中隊長は、さらに小隊長に命じて、小隊のなかでもっとも腕のたつ兵隊をえらびださせました。

普通、軍隊での処刑は銃殺なのですが、「捕虜を殺すのに弾丸をつかってはもったいない」というので、江戸時代の処刑のように、首をきることにしたのです。

森川上等兵は、小隊長の白井少尉によびだされ、捕虜の首きりを命じられたとき、体じゅうから血かひいていくような気がしました。

森川上等兵は小学生のころから竹刀をにぎり、剣道のてほどきをうけていました。

彼はめきめきと腕をあげ、四段のうでまえをもっていました。

出征してからも、軍隊で幅をきかせていました。

しかし、いくら敵とはいえ、武器ももたずにいる捕虜をきるというのは嫌でした。

「同じきるなら、戦闘のなかで敵兵をたたききりたいものだ。」

そんな心の迷いもでましたが、そのような森川上等兵をしかりつけるように、小隊長は命令をくりかえしました。

森川上等兵は、命令のとおり、きめられた時間にきめられた場所で目かくしをされ、うしろ手にしばられているアメリカ兵の捕虜をきったのでした。 |

|

② 捕われの日々

その後、どの島にもなんどとなくはげしい空襲があり、日本軍はかなりの損害をだしました。

しかし、アメリカ軍はついにこの島へは上陸してきませんでした。やがて、八月十五日をむかえました。

日本は連合国に降伏し、日本軍は連合国軍に武装解除されることになったのです。

森川上等兵たちのいる小さな島へもアメリカ軍がやってきて、日本軍の武装を解除し、アメリカ兵の監視のもとで、日をおくることになりました。

日本が降伏し、アメリカ軍がやってきて武装解除をするということがわかったとき、連隊本部では連隊長、副官、大隊長らが集まって、捕虜の処刑をどうかくしおおすかということで、ひそかに会議をひらきました。

連隊長は、「わしが責任をとる」といいましたが、全議では結局、

「兵隊たちにも命令して、絶対に捕虜の処刑について、アメリカ軍に話さないように、厳しくとりしまる」ということがきまり、そのことが兵隊たちにも伝えられました。

しかし、「絶対に負けない」といわれていた日本が戦争にやぶれ、「死んでも捕虜になってはいけない」と教育されてきたのに、連隊ごと捕虜にされてしまうのですから、連隊長の命令などがきかれるはずはありません。

アメリカ軍は、捕虜の処刑に関係した将校や兵隊をしらべだし、戦犯容疑者として捕らえ、別棟の収容所へうつしてしまいました。

ところが逮捕される寸前、連隊長はアメリカ兵の監視の目をぬすんで、かみそりで動脈をきって自殺してしまったのでした。

森川上等兵ら戦犯容疑者は、かまぼこ型の兵舎をいくつかにくぎってつくった獄舎で、幅一メートル、奥行三メートルの板敷のへやに、一人ずついれられました。

なかには、きたないわらぶとんが一枚あるだけで、あかりといえば、廊下に小さなはだか電球がふたつほどぶらさかっているだけでした。

そして、収容所の周囲は、鉄条網の高い樞がはりめぐらされ、四隅には監視塔が立っていて、いつも自動小銃をかまえた監視兵がみはっていました。

夜になると、太陽の光とまちがえそうな照明が、四方から収容所内をてらしだします。

トタッばりでまどもない収容所のへやは、風もとおらないために、昼間はむし風呂のようになりました。

夜は、ひるのあつさがまるでうそのように冷えこみ、かける布団もないまま、まるくなって横になりながら、おそいかかる蚊をおって、ろくに寝ることもできませんでした。

廊下には、いつも監視兵が歩いていました。

一番つらいのは、昼間は横になることも壁によりかかることもゆるされず、金網のまえに立っていなければならないことでした。

連日の睡眠不足にまけて、いねむりでもしようものなら、監視兵が警棒で金網ごしに容赦なくつくのです。

意地の悪い監視兵の番にあたったり、監視兵の機嫌の悪いときなど、イヌやネコのなきまねをさせられたりしました。

このようなことは、日本の軍隊でもよく行われたし、処刑した五人の捕虜たちにもよくやらせたことでした。

けれども、大隊長や中隊長だったものが「ワンワン」「ニャーニャー」とやっているのをきいて、森川上等兵は、なんともいえない気持になりました。

食事もひどいものでした。朝はミルクなしのオートミールに、ほしあんずが二つ三つはいっているだけ。

昼はうすいパンひときれにわずかなおかず。夜も昼と変わりません。

飯のときもありますが、たいていはなまにえでした。

このような食事をくばりおえると、もうはじめにくばったところの食器を集めはじめるのです。

だから、すくない食事でも、おおいそぎでたべなければなりませんでした。

労働をさせられることもありましたが、それもアメリカ兵のなぐさみにやらされるようなことが多かったのです。 |

|

歯ブラシとコップをつかって獄舎の床や壁をみがかされたり、真夜中にたたきおこされて、コップに水をくんで、その水で大きな消火器をいっぱいにしろと命令され、タンクと消火器のあいだを、かぞえきれないほど往復させられたりしました。

からだの頑丈な森川上等兵も、さすがにへばりました。

そして、つかれきったからだに、「もうすこし、裁判までのしんぼうだ」といいきかせてがんばりました。

森川上等兵は、監視兵たちの目の色に、にくしみを感じとっていました。

――彼らの戦友が、捕虜となって殺されたのだから、俺たちを憎むのもむりはない。

だが、連隊長どのはその責任をとって自決されたのだし、裁判のときに、話せばわかってもらえるはずだ。――

森川上等兵は、こう考えて、不安と苦痛をなぐさめていました。

③ 戦犯裁判

やがて、森川上等兵や白井少尉、秋山大尉らの、戦犯容疑者にたいする裁判がはじまりました。

森川上等兵は、裁判というからには、どこか大きな島にうつされて行われるものだとおもっていました。

しかし、それは、現地で、しかもこの島を占領しているアメリカ軍の高級将校だけでつくられている法廷だったのです。

被告につく弁護人も、アメリカの将校でした。このことがわかったとき、森川上等兵は、頭からすーっと血がひいていくように感じました。

しかし、きをおちつけて、心のなかを整理しました。

「これは、勝ったものが負けたものをさばく裁判じやないか。

これではたして公正な裁判ができるだろうか。

でも、しかたがない。私は、なにもすきこのんで捕虜をきったのではない。

小隊長どのから命令されて、いやいやながらきったんだ。

小隊長とのだって中隊長どのから、中隊長どのだって大隊長どのから、その大隊長どのだって連隊長どのから命令されたのだ。 そうしてこの島で一番えらかった連隊長どのは、その責任を感じて自決されているんだから、たとえアメリカの軍の法廷だって、私たちのこともわかってくれるだろう。

とにかく、事実ありのままを正々堂々といおう。」

日本の軍隊では、「命令は絶対である」ということが、考え方や行動の中心となっていました。

一八八二年(明治十五年)に、明治天皇が軍人にあたえた軍人勅諭(ちょくゆ)には、

「上官の命令は、じつは天皇である私の命令とおもって服従せよ」という意味のことが書かれていました。

軍隊内務令では、「命令にはその内容がどうあろうともすぐ服従しなくてはならない」ということを、厳しく教えていました。

もし服従しなければ、思い罰をうけます。敵前で上官の命令にそむけば、銃殺になることさえあるのです。

だから森川上等兵は、あのとき、ああしなければならなかったことを、一所懸命に話せば、アメリカ軍もなんとかわかってくれるだろうと考えたのです。

それに、国際条約での捕虜取扱いいのことも知らなかったのです。

だから捕虜を殺したことが、殺人罪にあたるなどとは思いもよらないことでした。

しかし、裁判で検事が主張したのは、

「捕虜にたいする処刑は。殺人であって、処刑を命令したもの、処刑を実行したものはいうまでもなく、たとえ直接手をくださなくとも、立ち会ったりしたものは有罪である。」

ということでした。弁護人でさえも、弁護するどころか、かえって、

「日本人はなぜ人を殺したがるのか。」ときくしまつです。

被告たちは、日本軍の命令は善悪をとわず、絶対に服従しなければならなかったことを、口々に主張しましたが、ほとんど取上げられませんでした。

それに、捕虜処刑の最高責任者である連隊長が自殺してしまっているために、死んだ人間に責任をおしつけているようにうけとられてしまいました。

被告たちははじめ、いさぎよく死んだとおもっていた連隊長の自決が、じつは一番無責任なやりかただったのではないか、とおもわれてきました。

何回か法廷がひらかれたあと、判決がくだされました。

それは、絞首刑、終身刑、よくても懲役二十年、十年という厳しいものでした。

そのなかで、森川上等兵の刑罰は、絞首刑でした。

「ディス バイ バンギング」 英語の判決を「絞首刑」と通訳がいったとき、森川上等兵は目のまえが真っ暗になりましたが、やがて、いいようのない怒りに胸がおしつぶされるような思いでした。

それは、命令を絶対に服従させる、ということで、部下をくるしめてきた日本の軍隊にたいする怒り、報復としか考えられない裁判かした占領軍にたいする怒りでした。

しかし、万事休す。いまは、この不当な事実を、故郷の人たちにしってほしい、そしてこんな悲劇を再びくりかえさないようにとおもって、遺書を書きつづけました。

数日後、森川上等兵は、人しれず南の島の露ときえました。 |

|

④ 捕虜の悲しみ

戦争犯罪人ではなくても、武装解除された日本軍の将校や兵士たちは、みな収容所にいれられました。

占領軍は食料や衣服をくれましたが、とても満足できるものではありませんでした。

しかし、一粒の米もないまま、野生の草や木の実をたべたり、ネズミをとってたべたりしていたころとくらべれば、はるかにましでした。

森川上等兵がいた島の日本兵たちは、やがて諭送沿で別の島へうつさににました。

そこには大きな収容所がたてられていて、太平洋の小さな島々から集められた日本兵たちが、収容されていました。

ここでは一室に二十人ちかくがつめこまれましたが、室内で集まって話をすることなどは、まえよりもはるかに自由でした。

収容されたはじめのころは、どうなるのか見当もつかないまま、いろいろなデマがとびました。

ときには、「もう内地にはかえしてもらえないまま、どこかへっれていかれて、一生そこではたらかされるのだ」

「内地もアメリカ軍の空襲で、根こそぎ焼き払われてしまってなにも残っていない」

「内地でも日本人はみんな占領軍につかまえられて、とても苦しい思いをしている」などと、ささやかれました。

何年も家を留守にしているだけに、よるとさわると家族や故郷の話をして、ただひとつのなぐさめにしてきた兵隊たちは、このようなうわさをきくと、いてもたってもいられない気持になりました。

しかし、やがて内地との通信がゆるされるようになると、ポツポツと内地のようすがわかりはじめました。

そういうなかで、デマもたちぎえになりましたが、内地からの便りをよむと、ますます早く帰りたくなるのでした。

日本兵たちは、毎日、作業をさせられました。それは、あついなかでする労働でした。

それにこれまで敵だったもののためにする仕事でした。それは、いやなことでしたが、しかたがありません。

そのうちに、作業にでたとき、木ぎれやボール紙をひろってきて、トランプの札や将棋のこまをつくる兵隊もでてきました。

兵隊たちのなかには、さまざまな職業の人がいたし、なんでも自分でやらなくてはならない軍隊では、このようなことは材料さえあれば簡単でした。

収容所のなかでは、休憩時間や雨で作業がない日など、ゲームがさかんに行われました。

そんなある日、田中兵長は、収容所から作業所へむかう途中、みかけない日本人捕虜とあいました。

その日本人は、自分たちと同じように、アメリカ軍から支給された、だぶだぶの服をきていました。

けれども、自分たちのはまだ緑色をしているのに、彼はあらいざらした白っぽいのをきています。

そして、こちらをみないように、顔をそむけています。

田中兵長は、それからたびたび、その日本人とあいましたが、いつも顔をそむけてとおりすぎました。

田中兵長はふしぎでたまりませんでした。

ところがある日、田中兵長は、たまたまその日本人と作業場でとなりあわせになりました。

休憩のとき、ひかげをさがして倉庫のかげにいくと、ちょうど、その日本人が腰をおろしていました。

「や、ちょっとしっけい。」

と、田中兵長はあいさつして、となりに腰をおろしましたが、相手はだまったままです。

「スコールでもこないと、暑くてかなわんな。」

「……………」

「どうだい、たばこは?」

「……………」

田中兵希がなんと話しかけても返事がありません。まるで一人芝居です。

けれども、こうしてなんどか顔をあわせるうちに、その人はすこしずっ話をするようになりました。

その人は山下といい、捕虜になったとき、一等兵でした。

山下一等兵は、日本が連合国に降伏してから武装解除されたのではなく、戦争の最中に捕虜になったのでした。

戦闘ちゅうに負傷して気をうしなっていたところを、アメリカ兵に救い出されたのです。

このことが、山下一等兵にとっては、はずかしくてはずかしくて、たまらないことだったのです。

日本軍では捕虜になることは最大の恥とされていました。

かつて陸軍大臣だったころの東条大将がだした『戦陣訓』

* には、

「生きて虜囚(ふりょ)の辱を受けず、死して罪過の汚名を残すこと勿(なか)れ」

(生きていて捕虜となったり、死んでからもあやまちをおかしたといわれないようにしなければならない)と、かかれていました。 |

兵隊ばかりでなく、一般の人のあいだにも、

「日本人として、敵に降伏したり、捕虜になるのだったら死んだほうがいい」という、考えがうえつけられていました。

そのことにこだわって、山下一等兵は、同じ日本人にあっても目をそむけ、はなしかけても返事もしなかったのです。

日本という祖国そのものが、戦いにやぶれて降伏したというのに、そのなかでまだ、こうした思いに苦しみ悩んでいる山下一等兵の姿は、あまりにもみじめでした。

ようやくボッボッとしゃべるようになった山下一等兵の悲しい話をきき、田中兵長は言葉も忘れたように、おし黙って、涙をこらえるのでした。

9 壕舎とやみ市 top

① あなぐらの家

「やれやれ、からだの中まで、かびがはえてしまったようだ。」

お父さんは、さんさんと輝く太陽にむかって、大きく背伸びをしました。

昨日までの雨もやんで、日曜日の今日は、朝からの秋晴れです。

「ほんとうによくふったわね。今日はおふとんをほさなくっちや。

すっかりしめっぽくなっちゃったわ。さ、光子も康夫も早くおきて、手伝ってちょうだい。」

お母さんの声に、子どもたちは「はーい」と返事をして、あなぐらのなかからでてきました。

あなぐら――そうです、あなぐらです。

光子や康夫の家は、一九四五年(昭和二十年)五月二十三日の東京大空襲でやけました。

それからは、小さな庭のかたすみにある防空壕にすんでいるのです。

この防空壕は、去年の秋、徴用工として軍需工場にはたらきにいっていたお父さん、家の仕事でなにかといそがしいお母さん、女学校三年生(いまの中学三年にあたります)の光子、中学校一年生の康夫が、なれないシャベルで手にマメをつくりながらほったものです。

さいわい、ここは台地の上なので地下水がひくく、一メートル以上ほっても、水がわきだしてくることもありませんでした。 それに、近所の強制疎開あとがら、こわされた家の材木をもってくることができたので、しろうとづくりにしては立派な防空壕でした。

光子や康夫の家では、お父さんが軍需工場へつとめていたので、東京をはなれられませんでした。

お父さんもお母さんも、東京うまれで、疎開するいなかもなかったのです。

光子たちの一家は、東京で空襲にあうのを覚悟して、防空壕づくりにせいをだしました。

そのとき、防空壕が自分たちのすみかになろうとは、考えてもみませんでした。 |

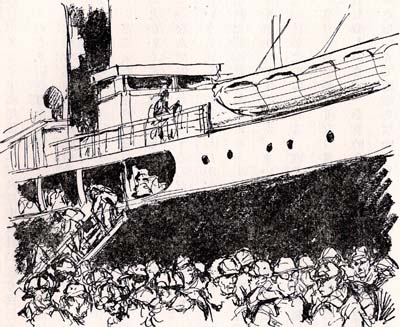

あなぐら生活

|

ところがB29のじゅうたん爆撃は、軍事目標だけでなく、住宅や学校、病院などもみさかいなく攻撃したので、このあたりも一軒のこらず灰になってしまいました。

やけのこりの板きれや、やけトタンで入口にひさしをつけ、雨水がはいりこまないようにして、防空壕の生活――あなぐらの生活をはじめたのです。

防空壕を利用したすみか――それを壕舎(ごうしゃ)とよびました。

空襲のときにみんなが身につけていたもの、空襲警報とどうじに防空壕へはこびこんだ布団や着がえ、光子や康夫の教科書、それに焼跡からほりだした茶わんや皿などが、この一家にのこされた家財道具でした。

そのご、やけなかった親類や、お父さんの友だちからおけてもらったり、やっと買ったりして、家財道具もすこしはふえましたが、それだけあなぐらのくらしは、てぜまで、きゅうくつになりました。

それに、この秋の長雨にはへいこうしました。

いろいろとくふうしてみても、水があなぐらにはいりこんできます。

これからはすずしくなる一方です。いつまでもこんな生活をしていたら、病気になってしまうでしょう。

そこへ区役所から、焼け出されてあなぐら生活をしている人には、優先的に、組立式簡易住宅(バラック)の材籵が配給されるとしらせてきました。

それは、六畳と三畳、それに台所と便所という、ごく小さな簡単な家だということですが、四ヵ月もの狭いあなぐら生活でうんざりしている人たちにとって、それは、まるで御殿のようにおもわれるのでした。お

お母さんは、たびたび区役所へ足をはこんで、ようやく、今年じゅうには、その簡易住宅をたてることができるというめやすをつけてきました。

みんな、おおよろこびでした。しかも、今日はひさしぶりの秋晴れです。

光子と康夫は、しめっぽくなっているふとんや衣類をもちだして、焼跡のやけトタンの上にならべました。

お母さんはご飯のしたく、お父さんは、庭や、焼跡につくった家庭菜園から、カボチャとナスをかかえてきました。

やがてささやかな朝食です。

「わあ、けさはかたいカボチャご飯だね、すごいや。」

康夫は大きな声でいいました。

「そうよ。今日は、お父さんと康夫に、買出しにいってもらわなくちゃならないでしょ。だから特別なのよ。」

お母さんは、さびしそうにわらいながらいいました。

このところ、光子たちの家では、かたいご飯をたくことはあまりないのです。

一人一日、二合一勺(約二百九十グラム)のお米の配給がきちんとあってもたりないのに、近頃は、それだけの米のカロリーに換算した小麦粉・ダイズ・サツマイモなどが配給されるしまつで、しかもだいぶおくれがちになっています。

だから、カボチャや菜っぱのはいった雑炊(ぞうすい=おじや)、ダイズの塩ゆでというわびしい食卓になることはしょっちゅうでした。

お父さんや子どもたちの弁当には、小麦粉をといてフライパンでやいたものが、毎日のようにつづきました。

とても配給だけではたりないから、ひろくもない庭をほりかえして畑にしただけでなく、焼跡も瓦ややけ土をどけて、カボチャの種をまいたりしたのでした。

ときには、お父さんの友だちの親類だという農家へ買出しにでかけました。

今日も、そこへお父さんと康夫がいくのです。

「ねえ、お父さん。きょう、お母さんやねえさんは買出しにいかないのに、かたいご飯たべられるなんて、得してるね。」

康夫がカボチャご飯をほおばりながらいいました。

「あら、なにいってるのよ、わたしやお母さんだって、なんども買出しにいってるわ。

それに、家庭菜園のていれはいつも私たちよ。男だからっていばるんじゃないの。」

と、光子が反撃します。

「こらこら、喧嘩しちゃいけない。日本は負けたんだ。

そのうえ、僕らの家は空襲でやけちゃったんだ。

みんなで力をあわせて生きぬいていかなくちゃいけないんだよ。

今日は日曜で買出しにいく人もおおいから、乗物は大変だよ。

女じゃおしつぶされちゃうかもしれないから、お父さんと康夫がいくことになったんじゃないか。

そのかわり、お母さんや光子には、洗濯やつくろいものがまっているんだぞ。」

康夫は黙って首をすくめました。そのかっこうをみて、大笑いになりました。

② 買出し

「ごめんください。東京の鈴木です。また、おイモでもわけていただきたいとおもってやってきたのですが……。」

お父さんと康夫は、ある農家の上間にたちました。

ここは、東京から二時間半ばかりのところにある、埼玉県の農村です。

このあたりは、サッマイモの産地として名だかいところでした。

「やあ、鈴木さん。せっかくこられただが、イモもなあ、供出がうるさいで、あまりわけてあげられねえ。

だが、ま、ちょっくらまっててくだせえよ。」

農家の主人は、康夫たちをまたせて、納屋のほうへ歩いていきました。

お父さんと康夫は、おもわず顔をみあわせて、ほっとしたようにえがおをかわしました。

「鈴木さん、さっきもいったように、イモも供出がうるさくて、うちの食いぶんをわけてあげることしかできねえ。

きのどくだが、これでかんべんしてくだせえよ。そのかわり、カボチャとこのマメをすこしサービスするべえ。」

サッマイモが四貫目(十五キロ)に大きなカボチャが五つ、それにアズキを二升(三・六リットル)ほど売ってくれました。

「ほんとに、いつもいつもすみません。田舎に親戚がない私たちは、おたくが一番のたよりなんですよ。

これ、つまらないものですが、つかってください。」

お父さんは、お礼をいいながらお金をはらい、そのうえ、やけなかった親類の家からわけてもらった着物を、おみやげにさしだすのでした。

「なにをなさるだ、鈴木さん。あんたは焼け出されじやないか。そうしてみれば、こんな着物は必要だ。

そんなものをもらうわけにはいかねえよ。そんなことしたら、和田のせがれにしかられるだよ。」

和田のせがれとは、お父さんの会社の友だちでした。

「いやあ、でも、私たちにとっては、おたくは命の恩人なんですよ。

せめてのお礼のつもりなんです。どうかとっておいてください。」

「この田舎にもな、東京からの買出しに、この時とばかりふっかけるのもいる。

百姓はきつい仕事をしているが、いつも損なたちまわりしかできなかったで、都会の衆をうらやんだり、うらんだりするようなものがいるのも、むりはねえでなあ。

それで、みやげをもってこないと売らんとか、供出をごまかしてやみ屋に売るとかというように、この時とばかり、あくどくもうけようとする者もいるわけだ。

しかし、わしらのような、根っからの百姓は、そんなことはできねえ。

このみやげ、せっかくだから今日はいただくが、もうこんな心配はしなさるなよ。

ま、おみやげもらったからいうじゃあねえが、供出がおわったら、またなにかわけてあげることもできるべえ。」

康夫たちは、こうして、とにかく食料をもってかえることができました。

けれども、かえりの列車は超満員で、とても入口からはのれません。

連結機のところもすずなりです。やっとのことで、ガラスのない枠だけの窓からむりにはいりこむことができました。

みると、網だなの上にのっている人もいます。

しかも、途中で「進駐軍専用車」のまちあわせだというので、一時間ちかくも停車しています。

「進駐軍専用車」はわずか二両で、、からがらにすいています。

アメリカ軍の高級将校たちが、日曜日だというので、日光へでもあそびにいったのでしょう。

康夫たちが家へかえりついたのは、だいぶ夜おそくなってからのことでした。

お母さんや光子は、事故があったのではないか、途中のいっせい検査で、せっかく買った食料を取上げられてしまっだのではないか、と心配していました。 |

|

けれども、リュックいっぱいの食料をしょってきたお父さんと康夫をみて、「おかえりなさーい」と、元気にむかえいれました。

「ごくろうさま、大変だったわね。でも、きょうも、たくさんわけていただいてよかったわ。おかげておおだすかりよ。」

「ああ、つかれた、つかれた。でも、これだけおけてもらえたし、いっせい検査にもあわなかったし、よかったよ。」

「農家の人っていいわねえ。食べる物をつくっているんだから、こういうときはつよいわね。

ずいぶんもうけている人もいるんでしよ。このごろでは、おみやげもなかなか気にいってもらえないっていう話よ。」

「そういう人もいるだろうね。

なにぶんにもいつも都会の生活を横目でみていたような人はそうなるだろうよ。

それにこのごろはやみ屋がずいぶん農村をあらしているからな。

やみ屋あいての商売をしている長家は、欲、かふかくなっているよ。

そんなやみ凰は、農村からもってきた食料を、ぼくたちの手のとどかないところへ高い値段で売りつける。

ものの値段がそうでなくてもどんどんあがっているのに、やみ屋が横行すると、ますます値段をつりあげる。

汽車はいっそうこむ。こまったことだよ。」

「警察も、そういうやみ屋をとりしまるのはわかるげど、私たちみたいに、あすの食べ物を、やっと手にいれにいくような買出しまでとりしまるのはひどいわねえ。」

「買出しも、食料統制の法律に違反するというわけさ。でも、配給だけじゃあとてもくらせないんだから、やむをえず法律にさからっているんだからな。」

「これからどうなるのかしら。

来年になると、ますます食料はとぼしくなるっていうし、買出しのためのおみやげにしたって、うちみたいに焼け出されでは、なにもありませんものねえ。」

お父さんとお母さんは、いつまでもぐちをこぼしていました。

このころ、物価がどんどんあがって、お金のねうちはそれだけさがっていきました。

だから買出しにも、おみやげが必要になったり、さらに物物交換というようなことがごくあたりまえになっていったのです。

そうなると、晴着などをたくさんもっている人はまだいいのですが、もっていない人、焼け出された人などは大変です。

自分のきているものをぬいで食料にかえ、飢えとたたかっていく生活でした。

一枚一枚きているものをはいでいくから、タケノコ生活という言葉がうまれました。

タケノコ生活の買出しにしても、めちゃくちゃな交通難です。

すこしとおいところへいくとなると、いく日もまえから列車のきっぷを手にいれるためにおおさわぎでした。

きっぷ売りだしのなん時間もまえから行列をして、やっときっぷを手にいれると、のるためにまた行列、そして、まどからでもわれがちにのらなくてはなりませんでした。

しかも、せっかく食料を手にいれても、いっせい検査で取上げられてしまうこともしばしばでした。

こうした、むりな買出しは、大きな悲劇をおこしてしまいました。

一九四七年(昭和二十二年)二月二十五日、八王子と高崎をむすんで、関東平野の西のはしを南北にはしる八高(はちこう)線の高麗川(こまがわ)駅付近(埼玉県)で、列車の後部四両が脱線してひっくりかえり、百七十八人が死に、一千人以上が重軽傷をおったのです。

そのほとんどが、買出しにでかけたお母さんたちでした。

「食料がもうすこしあれば、こんなことにはならないのに……。」

だれもがそう思いました。この列車は、どうして脱線転覆したのでしょう。

それは、急こうばいのうえに急カーブというところへきて、超満員のためにブレーキがきかなかったというのです。

一両に二百五十人と、定員の三倍もの人がのっていたのでした。

③ やみ市

”赤いリンゴの露店のまえで

黙ってみている青い顔

リンゴはなんにもいわないけれど

リンゴのうまさはよくわかる

リンゴ高いや、高いやリンゴ” |

康夫は大きな声でうたっています。お父さんはおもわずふきだしました。

「康夫、うまいこというな、どこでおぼえてきたんだい。」

「うん、学校で高橋君からおそわったんだ。だれがつくったかは知らないけれどさ。」

これは、敗戦の年の秋に爆発的に流行した

「赤いリンゴにくちびるよせて、黙ってみている青い空」という『リンゴの歌』の替歌でした。

お父さんは、この歌がだいすきで、

「なんというあかるい歌だろう。平和になったよろこびそのものの歌じゃないか。」

といっていました。

ところがこのあいだ、露店でリンゴを売っているのをみて、

「光子や康夫にたべさせてやりたいな」とおもっだものの、ひとつ五円という値段におどろきました。

康夫のうたっていた替歌は、自分のことをうたっていたように思ったのです。

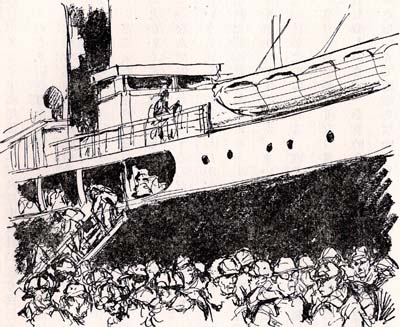

|

山手線御徒町(おかちまち)駅の高架線横にできた闇市。今もアメ横と呼ばれている。最初はアメリカ軍からの品物が多かった。

|

このひとつ五円のリンゴを売っていた露店は、駅まえのやみ市でした。

やみ市は、戦争がおわってまもなく、たちまちあちこちの駅まえ広場などにうまれた青空マーケットのことです。

食料、衣類、台所用品など、どこからでてきたのかとおもうほど、いろいろなものが豊富にそろっていました。

そして、いつも、大変な人だかりでした。ことに人気のあるのが、食料品の店です。

配給ではおめにかかれないような新鮮な魚・野菜・果物、中身はなんだかあやしいけれども、まんじゅうやシュークリームなどもあります。そうかとおもうと、

「さあ、安いよ安いよ。栄養満点の肉入りシチューだ。

一ぱい五円。これで、どんな仕事だってやりぬく力がでてくるぞ。さあ安いよ安いよ。」

と、わかい衆がいせいよくどなっている店もあります。

おしるこも、きつねうどんもありました。みんな、一ぱい五円です。

戦争前には七銭か八銭だったのですから、六、七十倍も高くなっています。

だいいち、銭(せん)などという単位は、もう通用しないで、一円(百銭)が最低の単位になっていました。

またやみ市には、がっての日本の軍隊の雑嚢だの、衣類だのくつだのもでまわっていました。

これは、軍隊が解散して兵隊が復員するときにもちだされたものでした。

そういえば、このやみ市の商人たちも、ほとんどが着ふるした軍服や、軍隊用のシャツをきています。

靴もあみあげの軍隊ぐつです。そのころ、町には軍隊からきゅうにほうりだされて、おいそれと、もとの職にはつけない人たちがたくさんいました。

そのような人たちが、その日その日をおくっていくために、やみ市でにわか商人になることも多かったのです。

ところが、にわか商人になれたのはいいほうでした。

いままでとは、まるっきり、考え方もかえていかなくてはならなくなったために、どうしていいかわからず、

「畜生、さんざんお国のためだ、天皇陛下のおんためだといって、ながいこと軍隊へひっぱっておきながら、なんだい、このざまは。」

と、ぶつけどころのない怒りをぶちまげて、やたらと喧嘩を売るような男も少なくありませんでした。

こうした連中が、やけのこった家や壕舎に、強盗におしいったりすることもありました。

そして、「復員くずれ」という言葉がうまれました。

またやみ市には、たくさんのなべ・かま・フライパンなどがならべられて、人々の目をおどろかせました。

ついこのあいだまで、大砲や鉄砲のたまにするのだといって、家庭にあったかなものは供出させられるばかりで、なべやかまなどは買おうとおもっても買えなかったのに、戦争がおわったらどっとでてきたのです。

これは戦争ちゅう、兵器をつくっていた工場が、兵器をつくることができなくなったので、きゅうに鍋や釜をつくりだしたのです。

軍隊でつかっていた鉄かぶと(鉄製のヘルメット)をうちなおして鍋にしたものもありました。

これを売っている人たちのなかには、月給がわりになべやかまをわたされ、しかたなくやみ市で店をひろげている人もいました。

やみ市は、人々の叫び声、それに、景気づけのためにボリュームいっぱいにした蓄音機(レコードプレヤー)が流行歌をながしていました。

それは、あの『リンゴの唄』でした。

やみ市は、たちまちのうちに、町の人たちにとって、なくてはならないマーケットになりました。

お母さんは、「今日は栄養補給よ。」といって、ここ数年食べたこともないような、まるまると身のついたサバを一ぴき買ってきました。

「配給にたよってちゃ、栄養失調になっちゃうからな。

やみ市には、ずいぶんいんちきな品物もでているし、値段もたかい。

それに、はじめのうちは、配給ルートをすどおりしてあんなに物質がでまわっているなんてとんでもないと腹もたった。

しかし、そんなことはいっていられないな。とにかく活気があるよ、やみ市は。

あそこへいくと、ああ戦争はおわったんだ、俺は生きていたんだな、とつくづくおもうな。

ぼくたちも、あのエネルギーにまけないようにがんばろう。」

お父さんは、簡易住宅をたてるために、焼跡をかけづけながらそういうのでした。

top

**************************************** |