|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 暗黒のベールの内側に

岡山でこだま号に乗り継ぎ、三原へ出ると、しばらくの待ち合わせ時間で呉線(くれせん)に乗った。

三原で『戦争と子供たち』編集部の北館氏が加わって、三人になった。心強いことである。

広島へ向かう呉線は、いまも一時間に二本くらいしかない。いかにものどかな列車だった。

三原を出るとすぐ、瀬戸内海を左に見て海岸線を走る。

かっては汽車で、極秘の島が見えないように、この窓の一つひとつに鎧戸(よろいど)がおろされていたのだ。

その島、大久野島は、きらきらと光る波間に姿を現わしたが、意外に近いところにあって、なだらかな丘陵が海に下っている。

緑に覆われて、小さいなりによい形である。

小高い丘の上に屹立(きつりつ)した大鉄塔は、四国と中国とを結ぶ送電線だそうだが、気のせいか、やや右に傾むいているように見える。

走る列車の窓から島に目を注いでいるうち、またたくまに下車駅の安芸幸崎(あきさいざき)に着いてしまった。

そのはずで、三原から二つめの駅である。

岡田さんからの手紙によれば、駅からお宅まで一キロぐらいということで、タクシーを拾うつもりだったが、駅前はがらんとしていた。

これは、歩けということらしい。

駅前通りを北へ進み、すぐ右に折れて地図をたよりにいくと、人家は急にまばらになり、かなりひなびた風情である。

これでは、タクシーは商売になるまい。

小川の流れに沿って歩く。はるかな丘の中腹に古びた寺が見えたが、寺への道をやりすごして右折したところに、岡田さんのお宅はある。 |

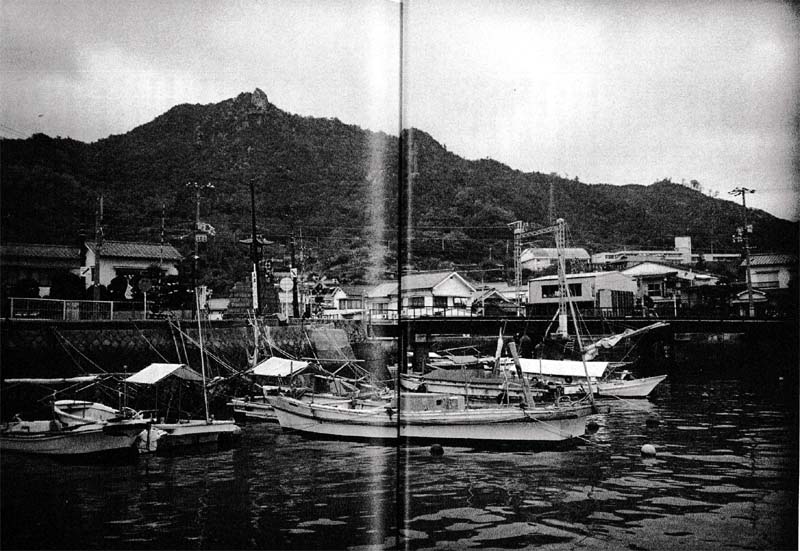

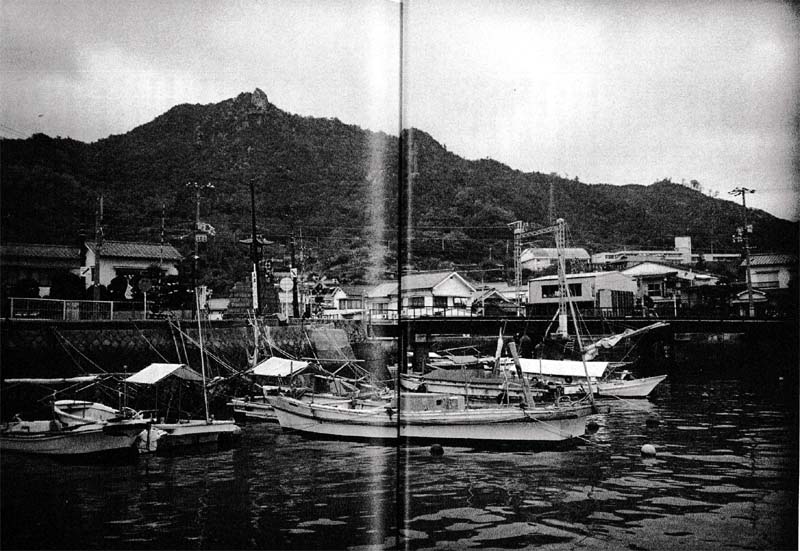

忠海(ただのうみ)港。遠くに大久野(おおくの)島が見える

|

|

忠海港

|

|

忠海の町。電車は広島と三原を結ぶ呉線。

|

すぐ近くの右側が大久野島

遠くに見える左側は大三島

|

ていねいに書かれた地図は正確で、道に迷うことはなかったが、ここまでくると、もう人家はめったになかった。

川のふちに面した平屋のきれいなお宅が、たぶんそうだろうと話しながら行くうち、寺の方角へ行きかけていた六〇年配の女性に、声をかけられた。

学徒親和会事務局の桑原啓子さんだった。やはり、岡田さん宅へ向かうところで、彼女が私たちのために竹原市から呼んでくださったのだとわかる。

一同そろって、お宅の玄関先へ回っていくと、 「さあ、どうぞどうぞ。ようこそいらっしゃいました」

と、岡田さんが、さわやかな笑顔で私たちを迎えてくれた。

先に送ってもらった画集本の奥付けで、岡田さんの近影はすでに目にしていたが、それと同じ服装で、白を基調にしたカーディガンとパンタロン姿である。

長いこと美術の教師だったらしく、ワンフロアのお宅も、たくさんの絵に囲まれて、彼女の人柄を思わせるような清潔さとぬくもりがある。

一九二九年生まれというと、私よりも三年上になるが、とてもそんなお年とは思えない。

竹原市からわざわざ出向いてくれた桑原さんは、岡田さんよりもまた一年上で、竹原高女からやはり大久野島に動員されていた。

髪の毛の黒々とした、細身のきりっとした方である。

三時過ぎの列車で戻るつもりということで、桑原さんから先に、お話を聞くことにした。

「そうですねえ。

私たちの仕事は雑役だったんですね。発煙筒から風船爆弾作りと、岡田さんと同じように、あれこれとやりました。

特に忘れがたいのは、夏になってからの焼却作業でした。

いろいろな廃棄物を燃やしたのが、いけなかったんだと思いますよ。

みんな目を真っ赤にして、涙とくしゃみがとまらず、ある日、私はふいに声が出なくなってしまいました。

三日ほどでしたが、父が医者でしたから、風邪でもないのにおかしいなァと思ったですよね、きっと。

でも、島のことは、たとえ親にもいっさい口外しませんでした。

そう教えられていましたからね。

今にして思えば、毒物の煙など吸ったのが原因だったかもしれませんけれど、当時はなんにも教えてもらえなかったので、疑うなんてことは、ええ、これっぽっちもね。

その後、子供の親になって、当時の親の気持ちを思うと、とても胸がしめつけられますねえ。

得体の知れない秘密兵器作りに、朝早くから夜遅くまで娘を送り出して、両親の気持ちはどんなであったのだろうか、と。

今は孫が三人いますが、この子たちが大きくなったときに、私たちのような体験は、決して繰り返させてはいけないと思いますね。ええ、本当に」 |

当時の竹原高女三年生は、三クラスあって、一クラスの四七名だけが、大久野島動員となり、桑原さんはあいにくとそのなかに入っていた。

もし他の動員先だったとしたら、毒ガス後遺症について悩むことはなく、学徒親和会にも入ることはなかっただろう。

大久野島では、その機密保持からほとんどの工員を軍属としていたために、陸軍共済組合の救済援護措置が受けられたが、動員された学徒たちはその対象外で、毒ガス運搬などの危険な作業に従事させられたにもかかわらず、共済組合員扱いにはならなかった。

これは、不公平な話である。

島全体が毒ガスで汚染されていたのに、学徒たちだけが別な空気でも吸っていたというのだろうか。

桑原さんが、風邪も引かないのに声が出なくなったという話も、毒ガス中毒の前ぶれだったように思われる。

学徒親和会は、共済組合員との格差是正を求めて、今年も広島県への陳情のほか、二度も上京して国へ陳情をしたが、若干の前進はあったものの、まだまだ道遠しで、望むべき結果は得られていないのだそうだ。

一般従業員とともに、あたたかい補償援護の手が差しのべられたら……というのは、ごく当然のことなのに、と思う。

いつの時代でもそうだが、当然のことがきちんと認められるまでには、心ある人たちの不断の努力が求められるのかもしれない。

いつしか時間が過ぎて、桑原さんと一緒に、久保崎、北館両氏は腰を上げた。

二人は一足先に、大久野島に行くことにしたのである。

現地撮影は明日を予定していたのだが、どうも天候が怪しいので、今日からでも始めようというわけだった。

残された私は、メモ帳を手にして、岡田さんのお話を聞くことにする。

彼女が一二歳で投入された毒ガス島での体験は、すでに画集に記録されているので、書かれていないところからうかがってみた。

「あのご本ですが、何部発行されたのですか」

「もう、三年前になりますね。自費で一〇〇〇部作りました。

そのうちアメリカヘ一七五冊でしたが、中国へも二〇冊送りました。

知合いをたよって、スイスやマレーシア、インドネシア、フィリピンなどにも」

「いつごろから書きはじめたのですか。

まえがきに、あの島での史実を風化させてはならないとありますが、直接の動機は……」

「生徒たちの平和教材として、ずいぶん前から、少しずつ書いてはいたのです。

八月六日は平和登校日ですから、日本だってこんなことをしたのよ、と、生徒たちに絵を見せて語ったりしてきました。

原爆の被害ばかりでなく、加害の面も忘れてはいけないと。

また、現在の日本にどれだけアメリカの基地があって、どういう状態なのかということも。

八年前に学校を病気退職したのですけど、昭和の時代が終わるうというときに、戦争の歴史をふりかえり、つくづく思いましたね。

ああ、私だって侵略戦争に手を貸してきたんだ、と、世にもおそろしい秘密兵器を作ってきたんですからね。

それで、これまで書きためてきた手記を“語り絵”にして、まとめてみようという気になったのです。

でも、絵は見れば一目でわかるでしょう。

どこかで間違えていたら大変です。

書いた何枚かを持って、ひさしぶりに大久野島へ行き、資料館で見てもらったりしましたが、そのころの展示資料といったら、あまりにも貧弱でしてね。

これじゃ、真実はとても伝わらないと。(いまはよくなりましたけどね)それで、なおさらのこと、がんばったのかもしれません」 |

と、彼女は、はにかんだような笑いを見せた。

「写真もないのに、細かいところまで、よく覚えてましたよね」

「ええ、常に記憶はあります。そのことに、こだわって生きてきましたから。

それに、ずいぶん調べましたからね。

子供の時に聞いたことが、ほら、ずうっと心に残っているってよくあるでしょう。

ならば、一生けんめいに語れば、生徒たち もきっと心にとどめてくれるはず。だから“語り絵”なのです」 |

「そんなにまで語り継ぎを大事にされてきたというのに、退職は残念でしたね」

「ええ、どうも体調がすぐれず、あちこちよくなくって、とうとう断念しました。

毒ガスの後遺症かどうか、あの時の困果関係はわからないのです。

というのは、終戦までは島にいて、間もなく広島へ救援活動に入りましたからね」

「え? それは自主的に?」

私は、メモの手をとめ、驚いて聞き返した。

「いいえ」と、岡田さんは首を横に振って、

「やはり、学校からの動員でした」

「まだ動員があったんですか?」

「校長命令で有無をいわせぬ救護への出動命令でした。救援ですから、困っている人を助けるわけで、当然のことだと思いました」

「そのお話も、ちょっと聞かせてください。日帰りの救援活動?」

「お米と毛布をリュックに詰めて、二週間ほどでした。廿日市の工業中学校へ行ったのです。

そこが臨時救護所になってましてね。

講堂や校舎いっぱいに寝かせられた人たちは、もう目を覆いたくなるばかりでした。

毎日のようにトラックがきて、新たな軽症重症の被災者を運んでくる。

私たちの仕事は、大豆の入ったボロボロの御飯炊きと、排泄の処理や清掃でしたが、やはり残留放射能を浴びたんですね。

それからというもの蚊にさされたところが、みんな化膿してしまい、おなかがおできでふくれた上に豆粒のように、いっぱい。

数えてみたら二七個もあるのに、ぞっとしました。

虫に剌されても、ちょっとした傷でもすぐ化膿して、そんな体の異常が六、七年は続いたと覚えています」 |

「…………」

私は目をふせたまま、かすかに息を呑み下した。

動員学徒というなら、私もまたその一人なのだが、これはまたなんとおそろしく苛酷な体験であることか。

岡田さんはまだ十代の思春期に、一年近くも毒ガス島の汚染された空気を吸い身体にも触れた上に、原爆の放射能を半月も浴びたことになる。

体調がすぐれないのは、それらのことと無関係だとはいえない。

この人にとっての戦争は、いまも続いているのだった。

これまでずっと原体験にこだわって生きてきたという言葉が、ずしりとした重みで迫ってくるかのようである。

いま、岡田さんのご家族は、九一歳のお母さんと二人だけ。

お父さんを継いで弟さんが住職をつとめる山のお寺に、お母さんは昼だけ行って、夜はいつもここへ帰ってくるのだという。

これから先のことが不安にちがいないが(私だってそうだが)、それを聞くのはためらわれた。

電灯のスイッチが押されて、部屋に照明がともると、長時間にわたってお疲れではないか、と気になった。

明朝、私たちは忠海(ただのうみ)駅で岡田さんと待ち合わせして、一緒に大久野島へ渡り、戦跡を案内してもらうことになっている。

「これから、三原の宿へ戻って、じっくりと読んで、学習することにします。

にわか仕込みでちょっと恥かしいのですが……」

用意していただいた多量の資料やコピーを、ありかたく頂戴して、私は岡田さん宅を辞した。

「降らないといいんですけどね……」

「ええ、大丈夫ですよ。日ごろの行いがいいですから」

私は笑って答えた。

駅前ホテルのひどくコンパクトな部屋で、私は鞄から取出した資料を広げて、いつものように赤ペンを手にして読み出した。

大事なところを、次にメモしてみたい。

軍島・大久野島の歴史は“富国強兵”の明治時代後期から始まる。

広島県呉(くれ)に日本海軍の一大拠点ともいうべき鎮守府(ちんじゅふ)が置かれてから、瀬戸内海は警戒海域となり、大久野島が芸予重砲隊(じゅうほうたい)の要塞地帯となったのが一九〇三(明治三六)年のこと。

これで島は一般人の出入りを禁じられ、ごくわずかな住民たちも島を追われていき、昭和になって陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)化学兵器製造機関を、ここに設置することが決まり、「陸軍造兵廠火工廠(かこうしょう)忠海兵器製造所」がオープンしたのが一九二九(昭和四)年五月。

これぞ四年ほど前にジュネーブで国際的に禁止されたはずの、毒ガス工場のひそやかな発足だった。

したがって毒ガスという言葉は、すべて「化学兵器」にかえられていた。

あるいは毒ガスと化学兵器とを別なものと思い込んでいた人も、いたかもしれない。

フランスから「イペリット」の製造装置を入手して作り始めたが、まだまだその規模は小さかった。

しかし、いわゆる満州事変で中国東北部に日本軍の火種がまかれた一九三一(昭和六)年から三年ほどの間に、従業員は急増していき、毒ガスのほとんどの種類の製造工室が次々と完成していった。

主要な毒ガスは五種頬で、通称「黄一号」「黄二号」「茶」「赤」「緑」と呼ばれていたという。

イペリット黄一号は、びらん性の毒ガスで、皮膚に付着すると強い疼痛から水膨(みずぶ)くれして化濃し、ガスを吸いこむと肺まで冒されてしまう。

ルイサイト黄二号は、「死の露」と呼ばれるびらん性毒ガスで、付着した皮膚は激痛をともない、吸いこめば吐き気から体内全体にひどい障害が起きる。

一、二号とも致死(ちし)性の猛毒ガスだが、砲弾に充填(じゅうてん)して発射攻撃ができる。

青酸ガスの茶一号は、窒息性毒ガスで、小さなガラス瓶に入れて対戦車用に使用されるか、吸い込むと呼吸、心臓の動きをとめてしまう。

ジ・フェニール青化砒素(せいかひそ)赤一号は、くしゃみ性毒ガスで、鼻・喉・目などの粘膜を強く剌激し、呼吸困難から肺障害をもたらす。

塩化アセト・フェノン緑一号は、催涙(さいりゅう)ガスだ。これまた目を剌激しい涙がとまらなくなるばかりか、ついには失明に至る。

赤一号とともに砲弾に充填できるが、煙を発生させて敵を攻撃する発煙筒(はつえんとう)、赤筒、催涙筒などの小型兵器にもなる。

五種類のどれをとってみても、いずれも負けずおとらずの強力な毒性をもつ殺人化学兵器である。

この頃に発行された日本地図は、機密保持のために忠海沖は空白となり、大久野島はきれいに消滅していた。

日本軍にとって、軍事上どれほど重要な極秘工場だったかがわかる。

やがて一九三七(昭和一二)年七月、盧溝橋(ろこうきょう)の一発の銃声から日中全面戦争になると、発射発煙筒、水上発煙筒の大量生産が始まり、従業員も一挙に一〇〇〇人の大台に乗った。

二四時間フル稼動で、各種毒ガス生産量もうなぎ登りに増大したが、もちろん中国戦線に送られている。

一九三九(昭和一四)年には、茶一号の青酸ガス二○キロ入りボンベ五〇本を、チチハルへ送りこんだという従業員の記録がある。

毎日、専用船で島へ通勤する人たちは、従業員のほかに、岡山、大阪、九州などからの出稼ぎもふくめ、多いときで五〇〇〇人を越えたというのも、この頃である。

毒ガス製造の最盛期だった。

一九四〇(昭和一五)年になると、日中戦争の拡大とともに、名称を「東京第二陸軍造兵廠忠海製造所」と変え、陸軍造兵廠技能者養成所を設置して、多数の青少年工員を養成した。翌年一二月ついに太平洋戦争勃発となったが、島だけでなく陸地にも発煙筒などの工場ができる。

そして一九四四(昭和一九)年、戦局の敗色が濃厚になると、もはや毒ガスでは間に合わず、その製造は縮小された。

かわって風船爆弾や火薬などの製造、毒物の疎開などに近隣の中学生や女学生を多数動員し、敗戦の日まで危険な作業に従事させる。

一九四五(昭和二〇)年、八月一五日ですべての作業を中止、翌年からアメリカ軍の命令で、毒ガス処理作業が始まった。

海洋投棄したものに毒液一八〇〇トン、毒液缶九〇〇トンなどのほか、ガス弾一万六〇〇〇発があり、埋めたものに大中小のクシャミ剤二三万個、発射赤筒四二万個、ほかに焼却した催涙筒などが五〇〇〇箱近くもあった。

毒物の付着した製造工室などは爆破または焼却され、その後、大久野島は一時的にアメリカ軍の弾薬庫として使用されたが、一九五六(昭和三二)年に返却され、七年後に国民休暇村となる。

一九八八(昭和六三)年になって、このおぞましい戦争の史実を語り伝えるための平和の施設、毒ガス資料館が開館したのだった。 |

資料をひもときながら、少し固いメモになってしまったが、大久野島での毒ガス製造の歴史は一九二九年から、日中戦争とともに急成長し、敗戦の日まで実に一六年にもおよんだことがわかる。

国が始めた戦争は八月一五日正午で終止符がうたれたが、かって島で働いていた人々の心身に残された傷痕は、そのまま戦後へと引き継がれた。

大久野島が「やすらぎ度一二〇%」のアイランドに変貌しても、人々の心にやすらぎが戻ってくることはなかった。

いやいや、やすらぎとは全く無縁の日を送っている人も、決して少なくないはずである。

私はほっと熱い吐息とともに、岡田さんや桑原さんたちが参加する学徒親和会でまとめた記録文集『炎の島』を開き、

「動員中から若しくは動員解除後、胸部疾患等の病名のもとに、入院又は加療を受けた者が実に四二・五パーセントあった」という記述に注目した。

これは一クラスの統計である。つまり二人に一人は、なんらかの胸部疾患の症状を訴えていたことになる。

岡田さんと同じ忠海高女から動員された少女で、発煙筒製造作業中に、火薬が爆発し重傷を負った人の手記が同誌に出ている。

約一ヵ月の入院治療となったが、家族や親戚の見舞いはいっさい許されず、両親はおろおろと何度か忠海の棧橋まできたけれど、そこまで止まりだった。

いかなる理由があろうとも、「秘密の島」には一般人を受けつけなかった。

母はせめてもの心づくしと、おにぎりや卵焼きを娘の友人に託したが、焼けただれた口中ではおにぎりは食べられず、「悲しさに泣いてばかり」の日々だったという。

それから、長い歳月が経過した。

「火傷の跡も段々うすらいでは来ましたが、身体全体の不調にいろいろな苦しい症状がおこり、年ごとに苦しみが重なっております。

どんな治療をしても回復する事は出来ないと云う結果をいただいてしまいました。

本当に淋しいです。こんな宣告を受けた気持ちを誰がわかって頂けるでしょうか。

わかって頂きたいと思います。けれども私は今倒れることは出来ません。

家……子供……を思えば、淋しい中にも勇気を出して頑張ります。

どうか此の私を助けて下さい」 |

助けて下さいと、身をよりしぼるような悲痛な訴えは、山脇美代子さんの手記である。

これは、すでに一〇年ほど前に書かれたものだが、山脇さんは、いまもご無事でいるのだろうか。

どうしていらっしゃるのだろうか。

同誌にはまた、政府の学徒動員令によって、多くの未成年の中学生や女学生を大久野島に迎え入れた、製造所側の人の手記もある。

食べ物も満足になく、やせ細ったかよわい腕で、毒ガス疎開などの重労働にあけくれた生徒たちの姿は、「生地獄さながら」で、思い出すだに涙があふれてくる――と、元組長だった稲葉菊松氏は、やりきれぬ悔恨の情を書きとめている。

いかにも人間的な手記である。この人の一文を読みながら、思わず目頭がうるんでくるのを抑えようがなかった。

「私はこの実状をまのあたりに目撃しながら、心を鬼にして学徒の皆様に対して毎日の作業の勤務割りをしていた当時の一職長として、往時を思いおこすだに、只々感慨無量であり、今日にいたって深く反省させられ、真に申し訳なく思っております。

しかし当時の追いつめられた戦争の情勢下において、しかも自分の職責上やむにやまれぬ措置であったことを充分に御理解頂き、御許しを願いたいと思います。

斯く申し上げる私の長女“幸子”も、実は皆様と一緒に動員学徒として、大久野島で共に働いていたのでございます。

“幸子”は極度に気管を痛め、風邪が原因で春を待たずに、二十三歳を一期(いちご)に、昭和二十七年二月十三日、兄妹の両手を固く握りしめたまま臨終しました悲惨事(ひさんじ)は、今尚この胸に迫りいついつまでも忘れられません」 |

二年後、稲葉菊松氏は、胃ガンで七七歳の人生を閉じたことが、樋口健二写真集『毒ガス島』に生前の顔写真とともに出ている。

毒ガス認定患者の一人だった。

稲葉さんは、やっと娘さんのところにたどりついたのだろうか。

幸子さんと手を取り合って、何を語ったことだろう。

「追いつめられた戦争の情勢下に」「やむにやまれぬ措置」と書き残していったが、そこまでいかぬうちに手を打たねばならないのが、私たちのこんにちの義務にちがいない。

社会人としての、人間的理知を問われているように思われるのである。

top

**************************************** |