|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

五章 いまなお残る傷痕

毒ガスということで、私がまっ先に思い出すのは、なんといってもアウシュビッツのガス室である。

第二次大戦下にナチス・ドイツが全ヨーロッパに張りめぐらした各種の収容所はおびただしい数になったが、その中でも人々を震憾とさせた絶滅強制収容所・大殺人工場が、ポーランドの旧チェコスロバキア国境に近い僻地のアウシュビッツだった。

アウシュビッツのガス室は、五ヵ所。一回当り二〇〇〇人を殺すことのできる大ガス室もあった。

入口扉には、きわめて巧妙に各国語で「浴室」と書かれていたという。

その基幹施設の大半は、ナチス撤退の際に爆破されてしまった。

残されたのは、当初実験用に使用されたというごく小規模な第一ガス室と焼却炉だけだが、やはり不快なところだった。

部屋と名のつく空間には窓があるはずなのに、どっちを見ても、ざらついたコンクリートの壁面だけ。

浴室と信じて裸体のまま詰め込まれた人々は、男も女も、老人も子供もみな立錐の余地もなく、林立して死に絶えていたという。

そのために、恐るべき威力を発揮したのが、チクロンB・ガスだった。

博物館に展示されたチクロンBは、ドッグフードほどの丸缶だったが、一キログラムで約四〇〇人を殺すことができたと説明されていた。

アウシュビッツにおける大量虐殺の実行法は、「最終的解決」と称されて、早くからナチス上層部で検討されていたらしい。

全ヨーロッパから鉄道貨車で運ばれてくる人々は一回あたり二〇〇〇人ほどで、銃殺では間にあわぬし、毒殺では手間がかかりすぎるし、やはり濃縮ガス以外にはなかった。 |

慰霊碑。毒ガス障害死歿者(1989年10月現在1662名)

|

|

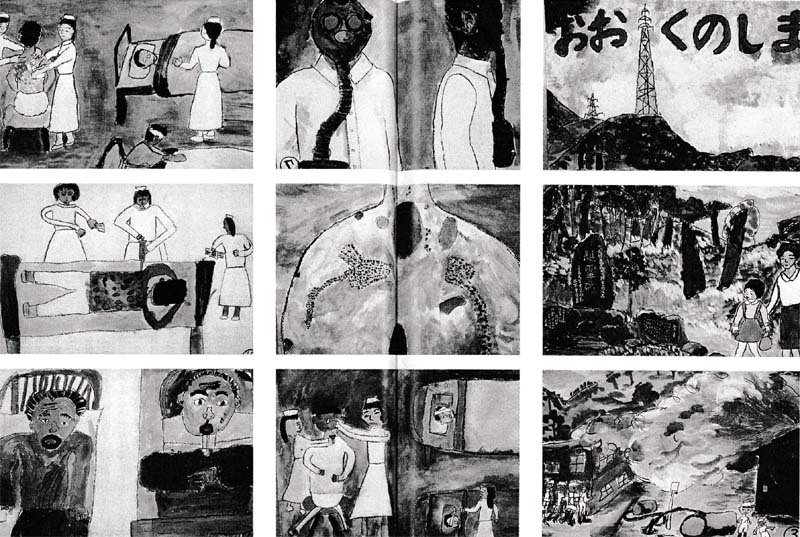

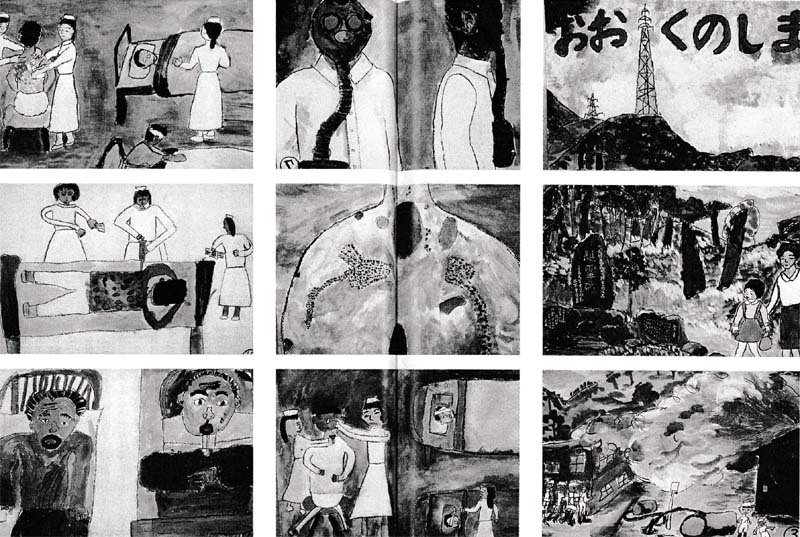

紙芝居「おおくのしま」忠海東小学校1、2年生の作品(1985年)17画面から紹介

|

ふと、彼らが目をつけたのは、収容所管理室に備蓄されていた害虫駆除剤だった。

それは、ドイツの主要農作物のジャガイモを守るために研究、開発されたものだった。

各企業が次々と新農薬を売り出していたというが、一九四一(昭和一六)年秋、アウシュビッツで、たまたまロシア人捕虜たちの独房に、備蓄されていた駆除剤を投入したところ、「絶大な効果」が認められた。

ほとんど数分で、彼らは死んだ。これで殺虫剤はたちまち殺人剤に転換し、青酸ガスのチクロンBの登場になったといわれる。

ガス発射は、「浴室」屋上の投入口から行われた。シアン化水素をしみこませた類粒状の毒薬は、さらさらと落ちていって、空気に触れると猛烈な有毒ガスとなる。

「ドアの覗き穴から観察していると、投入孔のすぐそばに立っている者が、たちまち死んで倒れるのが見える。

三分の一は即死する、といってもいいだろう。残る者はよろめき、叫び、空気を求めてあがき始める。

しかし、叫びはほどなく喉の鳴る音にかわり、数分のうちに全員が倒れる。

おそくも二〇分後には、もう一人として身動きする者もいない」(ルドルフ・ヘス著、片岡啓治訳『アウシュヴィッツ収容所』より)

凄惨そのものの光景を、覗き穴から見ていられる神経は、一体どうなっているのか。とうてい人間わざとは思えない。

通常の毒ガス作戦だと、ガスは風の向き加減や湿度などによって作用し、へたをすると味方がやられる恐れもあるが、「浴室」ならその心配は皆無で、チクロンBは常に最大限の威力を発揮したのだろう。

ナチス医師団も、このときとばかりに組織的な人体実験をしていたと思われる。

大量殺戮兵器といえばABCで、A(核兵器)B(生物兵器)C(化学兵器)となるが、核廃絶の声はいまや世論になりつつあるものの、B、C兵器のほうは一般にわかりにくいこともあって、核兵器なみの声になっていない。

しかし、殺虫剤や農薬など本来は人間生活にプラスになるはずの研究や開発が、戦争に利用されれば、短期間に安上がりで恐るべき殺人兵器に“変身”してしまう。

アウシュビッツのチクロンBが、そのいい例である。

戦争には、極端な民族蔑視差別思想が先行する。ナチスの方針では、自分たちだけがもっとも優秀な民族とうぬぼれるあまり、彼らのいう「劣等民族」の絶滅作戦を、ジャガイモにつく害虫駆除と同列の意識しかなかったのだろう。

第一次世界大戦ではヨーロッパで、ドイツとフランスとの間に毒ガス作戦が展開され、双方に深刻な被害をもたらしたが、日本軍が「ガス弾」なるものを使用したのは、一九三〇(昭和五)年秋の、霧社(むしゃ)事件からだとされている。

しばらく前に台湾を旅したとき、私はぶらりと町に出て書店めぐりをした。

台北にも、神田神保町のような書店街があるのに気付いたが、そのとき入手したのが、劇画で構成された『霧社事件』(邱若龍作・画)の一冊である。

ホテルで夜を徹して読み終えたが、こういうこともあったのかと衝撃を受けた。

事件は、当時の日本の植民地だった台湾の山地、霧社で起きた。

日本の管理支配の横暴に耐えかねて、先住民族タイヤル族(日本側は高砂族と呼んだ)が一斉蜂起したのだった。

これに対して、日本軍は大がかりな鎮圧作戦に乗り出し、山岳地帯にこもった蜂起軍に飛行機から「ガス弾」を投下した。

劇画タッチの本は、ページを繰っていくだけで、大よそのことはわかる。

日本軍は予想外の抵抗にあい、ついに「科学的攻撃法」を「特製弾」使用から開始したが、これで二ヵ月近くにおよんだ悲惨なゲリラ戦は一挙に解決した。

「ガス弾」は表向きは催涙ガスと日本側の発表にあるが、はたしてそうか。びらん性の毒ガスだったという証言もあって、それが本当ではないかと思う。

霧社事件のあったその前年には、大久野島でもうイペリット黄一号の製造が始まっていたのだから、これが使われなかったとはいえない。

手にした新兵器は、実戦を経てこそ、その威力が試される。戦争屋たちは、常にその機会を狙っているのである。

|

中国・上海の日本軍(1937年8月)

|

日本軍の鉄カブトと防毒マスクの山

|

一九三七(昭和一二)年七月、日中全面戦争開始とともに、日本軍による毒ガス作戦は始まり、その翌年から一挙に拡大し本格化した。

それは、果たしてどのようなものであったのか。

この数年ばかりの間に次々と極秘の新資料が発掘されて、実態があきらかになってきている。

たとえば陸軍習志野(ならしの)学校案「支那事変ニ於ケル化学戦例証集」、中支那派遣軍司令部作製の「武漢攻略ニ於ケル化学戦実施報告」など、軍関係の第一次資料がアメリカ国立公文書館から、また同館作製のマイクロフィルムのなかから発見されて、粟屋立教大教授、吉見中央大助教授らによって解明されている。

それは衝撃的な内容だった。

私たちはこれまで、日本軍がまさか戦場で毒ガスを使用したとは思っていなかった。

それは国際法で禁じられているのだから、ルール違反を堂々とやれるわけはない。

もしあったにしても苦戦に陥ったときに、こっそり使用したくらいのもので、かなり自制してきたのではないかと推測してきたのだが、実はとんでもないことだった。

ほかならぬ日本軍からの極秘資料で裏づけられた毒ガス作戦は、こっそりどころか大変なもので、ほんの一例だけを次に引用してみる。

一九三八年八月から三ヵ月におよんだ武漢作戦であるが、三一七五回以上にわたって、あか弾九六六七発・あか筒三万二一六二本を使用したのだが、(他に催涙筒を六六六七本、発煙筒を二万三七六本使用)、その攻撃の約八割は成功し、約二割は成果が十分でなかったという。

中国軍のガス防護は“甚だ幼稚”であり、あか筒を吸い込んだ中国軍兵士は激しい苦悶状態におちいり、回復までに約三、四十分を要した」(粟屋・吉見論文「毒ガス作戦の真実」 『世界』85・9月号)

122-63

翌年以降の毒ガス作戦を同論文から見ていくと、修水渡河作戦では、

「右師団(一〇六師団等)があか弾二千発・中あか筒一万本、左師団(一〇一師団等)があか弾一千発・中あか筒五千本を使用し、正面一二粁、従深二粁を完全に制圧し、第一線部隊は“忽(たちま)チ敵ノ第一線陣地ヲ奪取”した」

とある。

さらに南昌(なんしょう)攻略作戦、新 河渡河作戦、奉新(ほうしん)付近の戦闘、大洲鎮付近の戦闘などなど、詳細をきわめた毒ガス作戦の報告は、数ページにわたるほどもある。 河渡河作戦、奉新(ほうしん)付近の戦闘、大洲鎮付近の戦闘などなど、詳細をきわめた毒ガス作戦の報告は、数ページにわたるほどもある。

しかも証拠を残さないように、日本軍はガス攻撃のあと、中国軍陣地に突入し、戦闘不能となった兵士を銃剣で剌殺したという例が各所に多く見られる。

こうして一九三九年以降は「日本軍の毒ガス作戦は日常化した」 「常用されるに至った」と、同論文は鋭く指摘している。

では、日本側の資料に続いて、今度は中国軍部がまとめた研究資料を見ていくことにしよう。

加害者の報告に対し、被害者の記録に『細菌戦与毒気戦』がある。

中国の国立公文書館にあたる中央档案館と第二歴史档案館、吉林省社会科学院の共同編集でまとめられた同書は、三年ほど前に刊行されたものだが、横山広島大名誉教授か入手したもので、証言内容が日本人戦犯裁判記録だけに、信ぴょう性が高いといわれている。

毒ガス戦について記述されているのは第二章で、宜昌(ぎしょう)作戦など約一〇〇〇回にのぼる毒ガス使用の実態があきらかにされ、約一五〇人の証言が収録されているが、広島に本部を持つ第三九師団の兵士たちが目につく。

みな実名入りで出ているが、プライバシーの問題もあるので、ここでは名前は伏せて、三編の口述内容を紹介したい。

「一九四〇年五月中旬、宜昌作戦の時、わが大隊は湖北省の漢水の上流の白河で渡河を試みて、失敗しました。

大隊長は私(当時、伍長で化学兵小隊長)に、毒ガス発射を命じました。

私は一六名の部下を指揮して“赤筒”一〇発、“緑筒”一五発を発射し、三〇〇〇平方メートルのガス地帯を作り、抗日軍の戦力を鎮圧しました。

そこで私は一六名の部下を率いて渡河してガス地帯を掃討し、部下に命じて三二名の毒ガス中毒の抗日兵士を剌殺しました。

私は四名を軍力で斬り殺しました。その他、砲火のため二八名ほどの中国兵が戦死しました」

(第三九師団二三連隊第一中隊所属) |

「一九四〇年五月から九月の間、湖北省当陽県西南三キロメートルの兵陵地帯で、持久性、びらん性、催涙性の各種毒ガスおよびガス榴弾の実験演習をしました。

私は見習兵として参加しました。逮捕した捕虜を全裸にして、彼らの顔面にびらん性毒ガスを撤布しました。

その結果、たちまち捕虜の上体が腐蝕し始めました。この三人はその場で銃殺されました。

また次には八〇名からの捕虜の手足を縛りあげて、ずん壕とトーチカの中に投げ込み、その後一二門の迫撃砲と一門の野砲を使い、一キロ半の遠方からガス弾と榴弾を発射、全員を殺しました。

また、ある時、毒ガス実験用に監禁していた抗日兵士一〇名が夜陰に乗じて逃げ出しましたが、彼らを追跡して、八名を射ち殺しました」

(第三九師団第二三三部隊第五中隊所属) |

「一九四四年六月上旬、私(二等兵)は第一大隊直属ガス兵として、宜昌(ぎしょう)作戦に参加しました。

宜昌県宜城北一〇キロメートルの地点で、漢水を渡河するため大隊長の命令で、ガス小隊長の指揮する四個分隊が毒ガス弾約四八〇発を発射しました。

当時、ガス分隊長の指揮下にあった私たち一〇名は、三人一組で風向きを利用し約一二〇発の毒ガス弾を発射しました。

私の組は小・中型の“赤筒”クシャミ性ガス弾五〇発を発射しました。

毒ガスのため中国軍は西北方へ移動し、わが軍は漢水を渡って進撃することができました」

(第三九師団二三二連隊第一大隊所属) |

いずれも毒ガス使用になんらためらいはなく、臆せずに口述しているが、日本軍の毒ガスは「常備装備」であって、平和な生活を送っている住民たちにも向けた、と同書の解説にある。

しかし、彼ら(日本軍)は罪行の発覚を恐れてほとんど公的な記録類を残さず、中国側もまた政府機関を転々と移動したために記録の保存が困難で、しかも調査能力に限界があった。

従って、ここに収録できた証言は、全体のごく一部でしかないのだそうだ。

しかし、前掲書の刊行から二年を経て、ごく最近、またまた新しい資料が登場した。

日本軍の毒ガス作戦の全容が、中国側の統計によって告発されたのである。

|

|

|

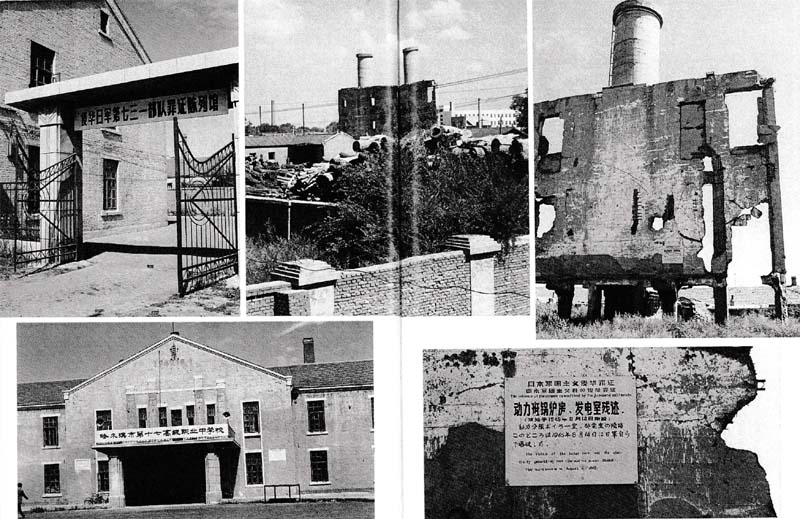

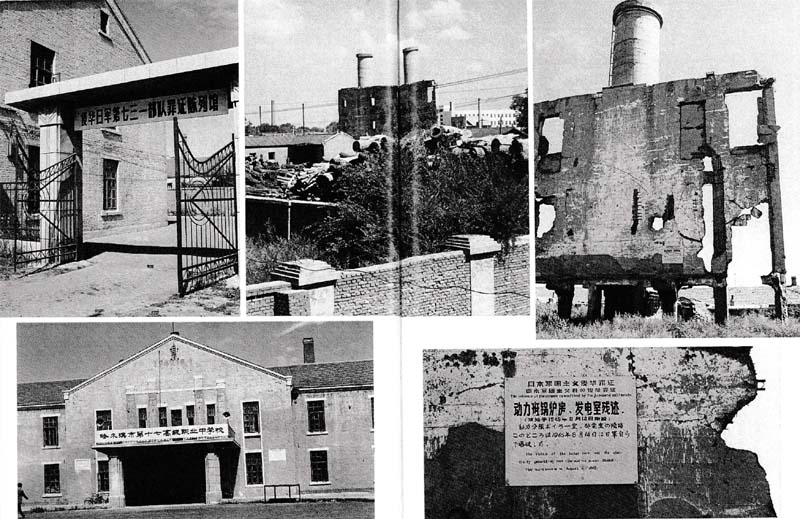

旧731本部跡建物の陳列館(上)

現在は中学校になっている本部建物(下) |

中国東北部(旧満洲)ハルビン郊外平房の第731細菌部隊ボイラー室跡(上)ボイラーの壁につけられている名板(下)(提供・鷹取忠治氏) |

以下は日本の地方紙『中国新聞』(92・8・13)のスクープである。

「日中戦争時の旧日本軍」「毒ガスで八万人以上殺傷」「二〇〇〇回を越え使用」などの大見出しを一面トップに掲げた記事の出所は、中国人民解放軍化学防御指揮工程学院研究室が編集した詳細な内部研究資料『化学戦史』によるもの。

慮溝橋事件の起きた一九三七年から日本敗戦までのおよそ八年間に、日本軍はゲリラ掃討作戦を含め少なくても二〇九一回の毒ガスを使用し、民間人を含む死傷者は八万人以上にのぼったとしている。

「毒ガスが多用された掃討戦として、五台包囲攻撃など五例を詳述、百団作戦、太行抗日根拠地掃討、五・一大掃討ではイペリットなど致死性ガスが使用されたことが確認された。

正規戦では普南粛作戦、南昌作戦、 湘(かんしょう)作戦などで大規模に毒ガスが使用され、武漢会戦と宜昌、常徳、長衡の各作戦では催涙ガスなど刺激性ガスとともに、致死性ガスが使われたと指摘している」 湘(かんしょう)作戦などで大規模に毒ガスが使用され、武漢会戦と宜昌、常徳、長衡の各作戦では催涙ガスなど刺激性ガスとともに、致死性ガスが使われたと指摘している」

記事はさらに毒ガスの種頬を追及していくが、わかっている事例のうち、イペリットなど熬死性猛毒ガスの使用は約二割で、その他はくしゃみ性や催涙性の刺激剤。

しかし、中国側には防毒マスクなどの装備はばとんどなかったから、「日本軍は少量の刺激剤でも、大きな軍事的効果を上げた」と分析している。

つづいて、日本軍が使用した膨大量の毒ガス化学兵器類はいま中国にどのように残されていて、どんな問題を投げかけているのか。

その全体像を把握することは不可能だが、中国側が特に危険性を訴えている河北省のある高校と、吉林省の水源地の現場の状況が、「中国、早期解決望む」の見出しで『朝日新聞』(93・3・2)に出ている。

中国側の発表によると、たまたま発見されて処理されないままになっている化学兵器は、砲弾二〇〇万発、毒性化学剤一〇〇トン、また放置された化学兵器の毒性で、直接の犠牲者が二〇〇〇人以上にのぼるとしている。以下は、その記事より。

河北省の現場は、省都石家荘市から東へ約三十キロの藁城市にある藁城高等中学(陳英華校長、教師・生徒約二千五百人)。

二月中旬、朝日新聞記者の取材を受けた陳校長(五六歳)らによると、一九九一年五月、寮建設のため、土を掘り返したところ、深さ一・五メートルのあたりから、十八発の砲弾を発見。その後も合わせて、計五十二発が見つかった。

砲弾は裸のまま数列に並び、頭と胴体が分離したものもあった。一発の表面に「大阪」の文字があったという。

建設作業員、公安関係者ら百数十人で、約百五十メートル先の倉庫へ素手で運び込んだ。

このうちの一発から液体が漏れていて、運搬後に多くの人が頭痛、胆吐(おうと)などの症状を訴えた。

同校職員、武慶玉さん(四三歳)は

「手のひらの皮膚が割れ、二、三日たって皮がむけた。その後、息苦しくなり、よくなるまで十数日かかった」と訴えた。

別の同校職員、生平方さん(三三歳)は「掘り出す時は何のにおいかと思った。

翌日、頭痛がし、五、六日続いた」と話す。

陳校長によると、中国側専門家は「光気弾」(毒ガス弾の一種ホスゲン弾)と鑑定した、という。

同校は「戦争中、この場所に日本軍の訓練所があった」ことから、日本大使館に連絡。翌月の六月二十一日、同大使館員と四人の専門家が来て調べた。

陳校長は「この調査で、日中戦争のころ残されたものであることを確認した」といっている。

それ以降、日本側からは音さたがないという。 |

以上の引用した諸資料は、岡田さんがこれまで丹念に収集していたもので、私のために、わざわざコピーしてきてくれたのである。

一部は昨夜のうちに目を通したが、たまたま休暇村本館レストランで、雨宿りしている間に、必要なところをチェックできたのは大きな収穫だった。

調べれば調べるほどに、これは大変なことなのだと痛感する。

とりわけ戦時下の毒ガス作戦で、痛ましい犠牲となった中国人のことを思わないわけにはいかない。

またなんとか命を取りとめたけれど、毒ガスや毒物の後遺症に悩む人たちが、どこにどれだけいることか。

日本軍の垂れ流しともいうべき中国各地に残した深刻な後遺症には、日本政府が責任をとらなければならない。

緊急の実態調査から始めて、その人たちへの救済措置は当然のことではないかと思う。 |

大久野島の中部砲台跡

|

それにしても、こちらは東京大空襲の解明と告発にのめりこんでいるせいもあるが、大久野島まできて知ったことがあまりにも多く、いささか認識不足ではなかったか、と反省させられる。

ほっと一息ついて、窓の外を見るに、雨は小降りになってきたようである。

午前中に戦跡めぐりを終えていたのがよかったが、残り時間が気になるので、一同そろって再び毒ガス資料館へ戻った。

展示室には、また大勢の小学生たちがきている。村上館長がマイクを手に、話をしているところだった。

休む暇なしでご苦労のほどが察せられたが、隅で聞いていると、ご自分の体験も入れながらわかりやすい内容だった。

子供たちは、みな床に座り、ノートをとりながら耳を寄せている。

神妙な表情だったが、それぞれがみないい顔をしている。

子供が真剣になるというのは、こういうことなのかと感心した。

そろいの帽子に標準服姿なので、どこかの私立校かなと、引率してきた先生にたずねると、尾道の小学校からきた五、六年生で、平和学習をかねた遠足とのことだった。

「子供たちは、今日ここで見たこと聞いたことをメモし、一人ひとりが自分なりの感想をまとめた。

“大久野島新聞”を作ることになっています。

それを掲示して、話し合うんです。おたがいの学習を擺め合い、さらに深めようというわけですね。

ちょうどいま社会科の学習で、日本の一五年戦争を学んでいますので、今日の見聞がきっと深いものになるでしょうね。

原爆の被害だけでは、いま足りないんですよね。

その広島に大久野島があって、戦争にはものすごい被害と加害とが一体になっているんだということ、だから人間には絶対に受入れられないんだということを、知ってはしいんです。

もっとも私たち教える側も、戦争体験はないから、子供と一緒に学んでいきませんと……」

ごく最近、私の原作によるアニメ映画「おばけ煙突のうた」を見たという先生が、親しげに語ってくれたが、私はその話にまたまた感心してしまった。

雨に降り込まれた上に、日本軍による毒ガス作戦の実態資料で、少々暗い気持ちになりかけていたのが、一瞬に払拭される思いである。

事務室で、ガイド役の終った村上館長に、そのことを話すと、

「いやいや、この界隈では、そういう取組みをしている小・中校は、いくらもありますよ」

と、ごく自然のことのようにいう。

「大久野島をテーマに、子供たちが紙芝居を作った小学校もあれば、教室の一つを資料室にした中学校もあります。

生徒会ががんばったのですな」

「えっ? 資料室って、この島の毒ガスをテーマにしてですか」

私は、驚いて聞さかえしか。

「そうです、そうです。ひょっとすると、ここよりか上出来かもしれませんよ」

「それは、どこの、何中学ですか」

「忠海(ただのうみ)中です。駅のそばですから、連絡しておけば、見せてもらえますよ」

「ぜひ見たいですね。これからでも、すぐ!」

私は、にわかにその気になって、腕時計に目をやった。

帰りの列車までには、まだ少し時間がある。善は急げだ。

館長さんへの挨拶もそこそこに、一同雨中を走って、ドラを鳴らしていたフェリーボートにうまく飛び乗った。

これで一時間以上を短縮できたはずである。

忠海の棧橋では、岡田さんと別れた。

昨日から今日に続く取材につき合っていただき、ずいぶんお疲れになったのではないかと思う。

またまた、あわただしい別れとなって心残りだったが、すぐにタクシーを拾った。

走れば一〇分ばかり。またたくまに、丘の中腹の忠海中学校へたどりついた。

村上館長が先に電話してくれたおかけで、蓮浦(はすうら)清子先生が待っていてくれた。

こちらがあまりにも早く着いたので、びっくりした表情である。

さっそくに、二階へと案内された。

廊下や階段ですれちがう生徒たちの顔が、人なつっこい。

現在の生徒数は二五〇人ほどで、十年前の三〇〇人から、いくらか減り気味である。

そのせいか、空き教室の一つを、生徒会で取組んだ大久野島毒ガス資料室にすることができたのだろう。

その資料室だが、一歩入ったとたんに、あっと声を上げたくなるほどだった。

想像したよりも、ずっとよくできている。

毒ガス工場時代の大久野島の立体模型を中心にして、「化成釜のふた」など製造機器の部品なども展示されているほか、島の歴史年表から、製造された毒ガスの種類、装置の見取り図もある。

もちろん、その毒性の人体への障害も忘れていない。

何枚もの写真パネルに、完全防護服姿のマネキンまである。

入口の壁には、「忠海中学校宣言文」なるものが、張り出されている。

この展示への生徒会のメッセージだ。

「私達は、今まで何度も大久野島の毒ガスについて学習してきましたが、もう一度毒ガスのおそろしさを見つめ直そうと思い、この学校に毒ガス資料館をつくりました。

長い歴史の中で人間は幾度も戦争を繰返し、その度に毒ガスなどのいろいろな兵器を使い、たくさんの人々の血を流してきています。

そして現在も、核兵器などの兵器がどんどん作られ、戦争が行われているのです。

私達は平和な生活に甘え、何も知らずに過ごしているのではないでしょうか。

今でも、戦争に使われる兵器は、たくさん残っています。

私達一人一人が世界平和のために何をなさなくてはならないかをしっかりと考え、一人一人の力を集め本当に平和な世界を私達自身がつくりあげるのだという強い決意を持ち行動していくことを宣言し、今日ここに毒ガス資料館を開館します」

一九九二年一一月一五日とあるから、オープンして、ちょうど一年が過ぎたわけだ。

もちろん教師集団の系統的な指導があったものと思われるが、先生からいわれたのでやるくらいの生(なま)はんかな気持ちでは、ここまではできまい。

なにしろ、テーマへの意気込みが感じられる。

島の立休模型一つをとってみても、ずいぶん根気のいる集団作業だったはずである。

生徒たちは、それらの取組みを通じて、だんだん本気になっていったのではないのか。

彼らの祖父母のなかには、島で毒ガス製造に従事していた人もいたことだろう。

その苦しみようを知っていたかもしれない。

中学生たちは、この展示行動によって、島の歴史を正面から見つめ、戦争とは何かを具体的に追体験できたのではあるまいか。

私は、もう一度、宣言文に目を向けた。

戦争を知らない世代の代表ともいうべき中学生が、「世界平和のために何をなさなくてはならないか」を考え、平和な世界は「私達自身がつくり上げるもの」という心意気は、いかにも力強くてたのもしい。

私たち一人一人がという表現が、念入りに二度も繰返されているが、その主体性が特に大事なのではないかと思う。

さっき、島の展示室で見た小学生たちの横顔も印象的だったが、ここまできて、私のほうが熱く励まされようとは思わなかった。

世界のあそこで ここで

悪夢をよみがえらさないために

悪魔に魂を奪われないために

大久野島を忘れてはならない

大久野島は忘れてはならない

大久野島が忘れられてはならない

(『おおくのしま』より) |

資料室の窓ぎわに立っていた久保崎氏が、ふと私を手招きした。

「見えますよ、ほら……」

ガラス越しに、瀬戸内海の風景が大きく開けていた。

降りしきる雨のなかに、大久野島がぼうと滲(にじ)んで見えた。

(おわり)

top

**************************************** |