|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 原爆を撮った男たち(上)

〈広島〉

1 尾糠 政美 top

六日の朝はいつもより早く起き、八時前にはもう部隊に出勤していた。

私たち写真班七人は、凱旋館(がいせんかん)の前庭で、朝の訓示を受けていた。

突然、強烈な黄色い光が目の前にひろがり、ドンと腹にこたえる轟音(ごうおん)が伝わった。 一瞬、その場に伏せた。

しばらくして頭をあげると、建物の中にいた者が、窓ガラスの破片で顔を切って血だらけになり、悲鳴をあげていた。

しかし、爆撃を受けた様子もない。

写真室に帰ってみると、棚が落ちている。 ほとんどのガラスが割れている。 |

全身熱傷を受けた被爆者、20年8月7日

|

「これはかなり大きな爆発だな」と思い、兵器廠(しょう)かガスタンクの爆発だろうかと話しあった。

それもつかの間のことで、市内の方向に黒煙が立ちのぼり、空は入道雲が幾重にも重なったような不気味な様相にかわっていた。

時がたつにつれ、市内各所で大火災となり、壊滅的な打撃を受けたことが伝わった。

参謀部の某中尉が、命令で「市内の居住者は帰宅せよ」と伝えてきた。

私は皆実町に母と義姉、平野町に実姉がいたので、まず皆実町に向かって司令部を出た。

その頃、すでに表通りには、負傷者が続々と避難して来ていた。 真っ黒に脹れあがった顔、ザンバラ髪、ボロボロに焼けた服など、文字どおり幽鬼(ゆうき)の群れが続いていた。 |

爆心地から2.6kmの段原山崎町第1国民学校(現・段原中)の負傷者収容所。爆風で校舎は半壊したが窓や壁にむしろを下げ雨風をしのいだ(撮影:尾糠政美)

|

電車通りは、港に向かう被爆者で埋っていたから、国鉄の字品線に沿って歩いた。

皆実町の家は、少し傾いたぐらいであったが、だれもいない。隣近所も人影がない。

タンスが裏庭に吹きとばされていた。

私は平野町の実姉の家に行くことにし、電信隊の前を通り、比治山橋まで行ったが、それ以上は火の海で、とても行かれなかった。

そこで、下宿先の楠木町に向かった。

比治山の西側道路も通れそうにないので、比治山の裏側の段原町を、「水をくれ、水をくれ」と呼ぶ声の中を泳ぐようにして歩いていった。

水槽の中に首をつけて死んでいる婦人、家の下敷きになっている子供や老人を目の前に見ながら、ようやく広島駅の手前までたどりついた。

これまで、ガダルカナルの徹退作戦やブーゲンビル島の戦線で、多くの悲惨な場面を見てきたが、それどころではない惨状である。

私は下宿先に帰るのを諦(あきら)めて、宇品の司令部へ引き返した。

翌七日、午前中は、司令部に殺到した負傷者の収容作業につき、似島に収容する死亡者の運搬、ならびに負傷者の救護にあたった。

午後は、収容所の活動状況を撮影のため、似島に渡り、多数カメラにおさめた。

軍医の指示により、焼けただれた負傷者や一ヵ所に集められた死体などを次々に撮影した。

八日と思うが、憲兵隊の要請により憲兵二人と私の三人で、市内の収容所を撮影してまわった。

比治山や段原など二、三ヵ所の収容所を経て、相生橋まで行き、爆心地に近い商工会議所の残骸にあがり、その三階から相生橋の破壊状況を撮影した。

その後、水主町の県庁など写したように思うが、その間、どこで憲兵と別れたか、はっきり覚えていない。

広島赤十字病院、福屋百貨店、被服廠、袋町国民学校などの収容所へも行ったが、「苦しい、苦しい」と訴える少年の姿、無残な姿の女学生、動員学徒など、ファインダーを通して見る時、いつもの冷静さではいられなかった。

母を探しながら平野町に行った時、比治山の橋の下に集まっている人々の中で、母の名を呼び続けたが、ついに見当たらなかった。

三次(みよし)から出て来た兄と二人で、さらに母を求めて焼跡を歩きまわったが、これも徒労に終った。

現在まで行方不明のままであるが、西練兵場で火葬するために集められた死体の山の中に、あるいは富士見町付近にあった死体の山の中に、探す母がいたのではないかと思われる。

2 尾木 正己 top

当時、呉海軍工廠火工部設計纈に勤務していた。 室内で設計作業の勤務についたときだった。

ドスン! と腹にこたえる轟音に鉛筆を持っていた手が浮き上がるはどの衝撃を受けた。

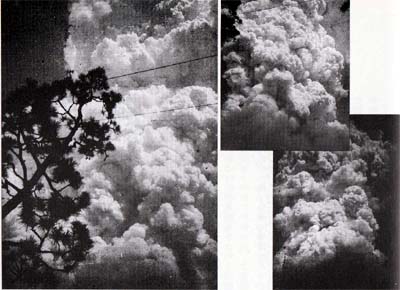

地震ではない空襲か、何かがあった。私は戸外に飛び出た。

広島上空と考えられる方向に、見たことのない異様な雲が現れている。

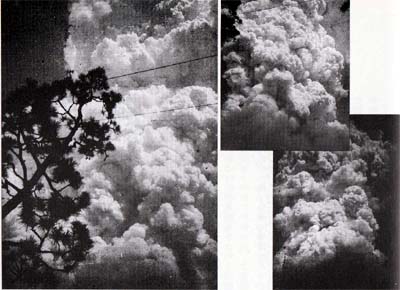

入道雲ではない。異状な事態が発生しているのだ、と思い、とっさに数枚写真を撮った。 |

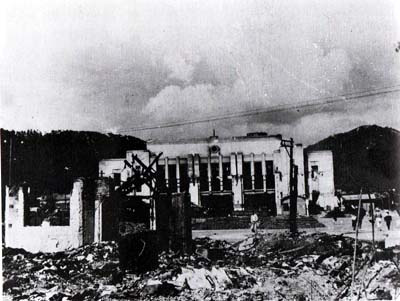

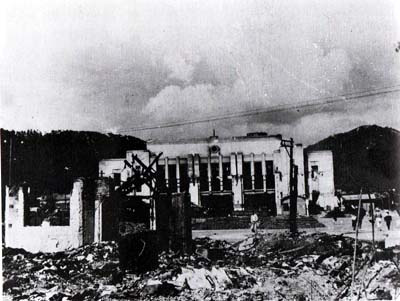

下村時計店、1階が潰れ2階部分

(撮影:尾木正己)

|

原爆ドームをのぞむ(撮影:尾木正己)

|

少し時間をおいて帰宅命令が出たので、汽車や通りがかりの車を乗りつぎ海田町の自宅に帰り、広島が新型爆弾でやられたことを知った。

海田町から坂町にかけて、広島市内から逃げてくる被災者は大変な人数で、そのほとんどの人が大火傷を負い、まさに幽鬼の群らがりであった。

翌七日も、火工兵器を扱う経験者として救援隊にむかった。

的場町近くでトラックから降り、広島駅、大須賀町、二葉の里方面を歩いた。

東照宮の石造りの鳥居が跡かたもなく吹き飛び、大きな樹木が焼けはて幹だけの残骸を残している。

尋常でない新型爆彈のすさまじさを驚嘆するのみである。

常葉橋付近の川辺で遊んでいたと思われる裸の子供が数人、被爆したそのままの姿でまだ片づいていなかったが、あまりにもむごくカメラが向けられなかった。

|

破壊された町。右上はぐちゃぐちゃになった倉庫の鉄骨と、葉っぱをもぎ取られた楠(撮影:尾木正巳)

|

十日町方面から東南方をのぞむ(撮影:尾木正己) |

原爆ドーム(撮影:尾木正己) |

3 鴉田藤太郎 top

六日朝九時頃、西条警察署から広島に非常事態が発生して、負傷者が大勢送られてくるから、収容を頼むの電話がある。

広島の方に何かがあった、と直感していたので、藤井所長以下全職員収容態勢にはいった。

次々にかつぎこまれる被災者を、新築の二病棟に一五四人収容した。

正午前、療養所から二班の救護隊を派遣した。

私は二班の派遣隊に加かった。広島に近づくに従って、倒れた電柱、爆風で吹き飛んだ家屋の木片が散乱、電柱の架線は糸がもつれたように、散乱する木片にからまりトラックは思うように進まない。

広島駅近くの荒神町まではいったときは午後四時頃になっていた。

広島駅裹の束練兵場へ行く予定を、職町国民学校で車を止めた。

次々に運びこまれる被災者を夜半まで治療に当たった。 |

|

ロウソクのあかりを頼りに一人一人の住所、氏名、年齢、負傷の程度を手帳をカルテ代りに書き止めていった。

八〇人くらいまでは記録できたが、大混乱の中で、あとはどうにもならなかった。

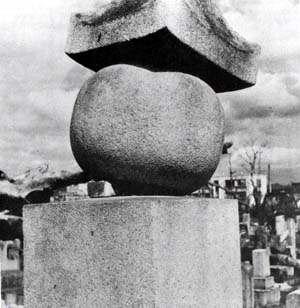

原子雲の撮影は、炸裂後少し時間もたっていた。

約二〇キロメートルの療養所内大沢池から撮影したものである。 (故人、遺族・寛子さん 談)

|

4 川原 四儀 top

|

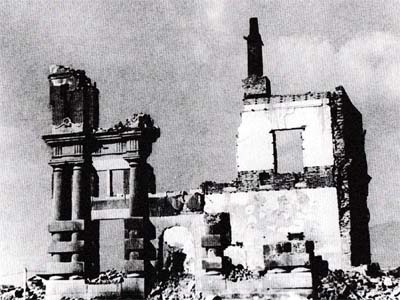

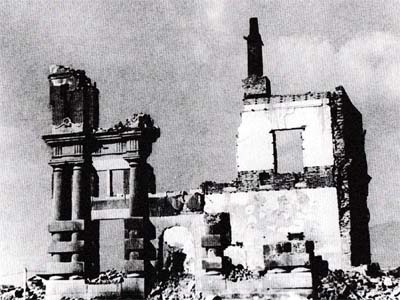

瓦礫の街となった広島(撮影:川原四儀、上下)

|

あの日の朝、朝礼が終っていつものように訓示を聞いていた。 その時天地をくつがえすような轟音が広島市の最南端である宇品まで大きく響いた。

とっさに全員地べたに臥せる。

なんだろう、ガス会社のガスタンクか兵器廠の火薬庫が爆発したのか、どちらにしても大変なことが発生している。

顔をあげ周囲の建物を見ると、ものすごい壊れである。

建物の中にいた人は、吹き飛んだ窓ガラスで顔を切って血まみれになっている。

そうこうしているうちに、市内から犬火傷を負った人や負傷の被災者が続々と運ばれてきた。 |

|

市の中央あたりに入道雲ともつかない、今までに見たことのない色彩もあざやかな雲に似たものが見え、そのうち火災に変った。

被爆の翌日から八日にかけて、司令部の命令で下士官と一緒に軍の施設や、焼け野原になった町々、市の周辺で焼け残っている学校を臨時救護所にしている数ヵ所を撮影して回った。

どの救護所もさながら地獄のようだった。まだ熱さの残る市内を縦横に歩き、数百枚もの写真撮影をしたが、戦争のむなしさ、とくに敗戦の哀れを感じた。

終戦になり、米軍の進駐を考え、司令部の命令で機密書類が焼却されるとき、二五枚のネガを残し、一緒に始末された。 (故人、遺族・縫子さん 談)

|

紙屋町交差点で被爆した電車。

後方の建物左がキリンビヤホール、右が大林組、安田銀行

(撮影:川原四儀)

住友銀行(表面)と思われる場所に掲示された収容者の貼紙

(撮影:川原四儀)

|

陸軍病院江波分院の屋根瓦。

爆風を北東から受け、うず巻状にはぎとる(撮影:川原四儀)

|

5 川本 俊雄 top

原爆投下の前日、五日に県警本部の命令で賀茂郡西条町へ出張していた。

六日早朝広島に帰る予定が遅れて直接被爆はまぬがれた。 広島に非常事態が発生していることはすぐに知らされた。

正午過ぎ、通行する車を乗りつぎ広島に帰ったが、広島、西条間の国道は、広島から郊外に避難する被災者を運ぶトラック、家族や身内の安否を気づかい広島へ向かう車で国道は車の列でいっぱいだった。 |

|

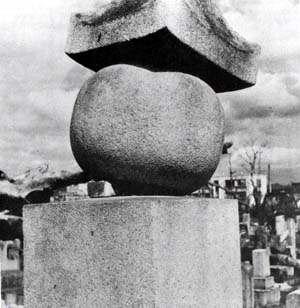

爆風で浮き上った国泰寺境内の石灯

(撮影:川本俊雄)

|

| 県警の要請もあって県警職員同行で翌七日から市内を縦横に歩き回り、主に建造物の破壊状況や交通機関の被害状況を撮影して回った。その後も、荒涼とした焦土をかけめぐり、二〇年末頃まで撮り続け、百数十枚撮影した。 四〇年たつそのオリジナルネガフィルムは茶色に変色しているが、大切に保管している。 (故人、遺族・逞雄さん 談) |

|

広島駅から北方をのぞむ。広島駅の構内の屋根はすべて吹き飛び、

停車中の列車も潰された(撮影:川本俊雄)

|

帝国銀行内部(撮影:川本俊雄)

|

6 岸田 貢宜 top

|

焼跡につくられた司令部(撮影:岸田貢宜)

|

横川3丁目広島信用金庫での救護活動(撮影:岸田貢宜)

|

広島師団司令部の報道班員であった私はあの日、司令部の命令で高田郡の吉田へ出張していたが、広島空襲の報にとって返し、太田川の岸づたいに犬芝土手にたどりついたのは、原子爆弾の炸裂後四時間もたっていたであろうか。

ボウボウの髪、ふくれあがった顔、めくれて垂れさがった皮膚、全裸・半裸の姿、この世とは思えない惨状である。路傍には、火傷で手も足も顔も脹れあがった人々がうずくまっている。

「水、水、水をください」

と、うめいている人もあるが、多くは声もなく動きもない。すでに死んでいる人もあるようである。

郊外へ郊外へと逃れていく避難者をかきおけるようにして、私は市内に入っていった。

ようやく基町にたどりついたが、陸軍病院や輜重隊(しちょうたい)はどこへいったのだろうか跡形もない。

広島城の天守閣も消えてなくなっている。傍の溝の中には、白衣や褌のままの兵士が、頭を突っこんで死んでいる。溝の黒い水を求めて、腹ばいでやっとたどりついて、そのままこと切れたのであろう。

ふと、われにかえった私に、傷ついた無残な格好の兵士たちが、あちらこちらから寄ってきた。

まともに歩けない人たちばかりである。私がまともな服装で負傷もしていないのをみて、救助を求めにくるのであった。

「いまに衛生兵がくる。いましばらく辛抱してください」

どうすることもできないで、そう叫ぶ私の声はうつろであった。

報道班の私は、この時肩にカメラ(コンタックス)をさげていたが、どうしてもシャッターを切る気になれなかった。

翌七日になって、この未曽有の被害状況を後世に残さねばならないと、ようやく決意し、廃墟の町々をフイルムのある限り写しつづけた。

|

広島の本通から爆心地の方向を見る。8月7日、余燼さめぬなか、

消防隊員たちが道路の片づけをしていた(撮影:岸田貢宜)

|

7 岸本 吉太 top

目に入れても痛くない娘、澄江(当時、八歳、済美国民学校二年生)を原子爆弾で失った私たち夫婦は、その年いっぱいは、何をする気力もなく無為に過したように思う。 しかし、無残な原子砂漠にたたずんでいるうちに、この広島の悲劇を記録にとどめておこう。 それが生残った一人の市民としての義務であろう、そう思った私は爆心地を中心に市内の各所をカメラに収めてまわった。 |

|

爆心地近くの元安橋。爆心地が近く爆風が垂直なだめ

橋の笠石がわずかに左右にずれる(撮影:岸本吉太)

|

土橋付近から北方、横川方面を見る。

中央の建物が光道国民学校

(撮影:岸本吉太)

|

その頃から中国電力からの依頼で、電力関係の建物、倒れる電柱などの撮影が多くなった。

幸い写真館を経営していたので、写真材料は豊富であった。

また、広島の復興ぶりを記録に残しておくため、同じ位置の被写体を一年おきに一〇年間写し続けた。

8 北 勲 top

あの朝、私は広島気象台に勤務中であった。

爆心から相当距離があるのだが、江波山の高台にあるので、さえぎるものがなく、強い爆風に飛ばされた。

官舎が江波山の下にあったから家族は無事で、市中から続々と逃れてくる被害者の救護に立ち働くことができた。 |

|

爆心地から2.2kmの山手町の山陽本線。

枕木を利用した柵が熱により自然着火した(撮影:北 勲)

|

カメラを瓦礫の町へ向けるようになったのは、その年の九月末頃から一〇月中頃までであった。

広島もいつの日にか復興するであろうが、この悲惨な姿を写真に残して、戦争が再び起きないようにしなければ―― |

原爆から免れた市民の犠牲者に対する義務であると思ったからである。

広島城跡、大手町、紙屋町、八丁堀などの都心部をはじめ、比治山、段原町方面にかけて、精力的に撮り歩いた。

四〇枚以上も撮影したであろう。

9 木村 権一 top

その日、練習部の練兵場南側で、軍馬の厩舎移転作業に従事中、強烈な閃光とともに、左頬と左肩に熱湯を浴びせかけられたような感じがしたので、素早く地面に伏せた。

とたんに、そばにあった古い厩舎が背中の上に倒れかかった。

幸い少し間隙があって、下敷きにはならず、そのままの姿勢で閃光のあった方角を見れば、市の中央部に白煙があがっていた。

大したことはないと思っていると、白煙の頭頂部が次第にふくれあがり、うす桃色に変った。

あたかもキノコが立ったような形になった。

約三秒くらいほど経ったかと思う間に、ものすごく太い爆発音が腹にひびいた。 |

|

|

爆心地から4.5kmのところで撮ったキノコ雲(撮影:木村権一)

|

原爆投下1時間後、広島市は炎上した(撮影:木村権一)

|

とっさに私は「カメラに収めておこう」と考え、立ちあがろうとしたが、倒れた柱が背中につかえていてどうにもならない。

身体を反対にして、仰向けでジリジリと背中を地面にこすりながら、はうようにしてようやく脱け出た。

写真室まで約二〇〇メートルの距離を、一目散に走った。

爆風で窓ガラスの飛散している部屋に入り、机の右引き出しの中からカメラを取りだし、その場ですぐに撮ろうとしたが、キノコ雲があまりにも大きく拡がっており、出張った雲の端の方は、太陽の光が射して黄色に見え、雲の裏側は柿色のところもあり、茶褐色・灰色の部分もあり、見るからに気持が悪い。 ファインダーでのぞいたが、附近の邪魔物が写るので、また元の現場まで走った。

もうその時は、練兵場には人影はなく、思うにまかせてシャッターを切った。 しばらくして、西の方から火災の煙らしいものを見た。 |

爆心地から1kmの木造兵舎内で被爆。

9月3日原爆症のため死亡

(撮影:木村権一)

|

三階屋上まで鉄はしごを登り、市中を望見すると、おおいかぶさった灰色のなかに、七ヵ所ぐらいのところから、火災が起こっていた。

そのうちに全市にひろがり、空一面灰色の煙につつまれた。ここで全景を二枚続きに撮影した。

写真室に帰る途中、医務室を見れば、たくさんの負傷者が行列を組んでおり、大食堂付近では誰もが心配そうな顔で右往左往していた。

撮したフイルムはカメラに装填したまま、入口の防空壕の中にしまいこみ、戸締りを厳重にしておいた。

この写真が辛うじて戦後まで残ったのである。

もう正午近かった。食堂に行ったが、係員もだれもいない。

私は一人で残飯の雑炊を食べてから、営門を出た。

宇品七丁目の電車道まで行くと、電車は各所で停っており、運転手もいない。

架線は切れて垂れさがり、その間を負傷者を戸板にのせ、次々と運んでくるのであった。

大変なことになったぞと思いながら、専売局付近まで来ると、皆実町一帯は、火災の煙で見通しがつかず、御幸橋東詰では、憲兵が立っていて、そこから市中こ立入らせないよう警戒していた。

私は、向う岸の平野町の自宅にどうかして帰ろうと憲兵の隙を見て京橋川東上手下を、石垣づたいに比治山橋にたどりついた。

土手上の家が燃えて川の中へ落ちてくるので、注意しながら歩いた。

幸い引潮で川の水は少なかった。

昭和町の道路が灰色の煙で見えない。死んだ子供を抱えた親が、その中を気違いのようになって泣き叫びながら走って行った。

また、水道の傍で老人が死んでいた。

私の父もこのように死んでいるのではないかと心はあせり、平野町へと下って行った。

焼け落ちて熱い瓦の上を渡っていく途中、焼けた下水蓋を踏込んで右足を奪われ、火傷した。

ようやく自宅の跡にたどりついたが、父や妻の姿はなかった。

妻の父が、牛田の山に避難小屋を建てていたので、そこへ逃げたものと思い私は足を早め、山の小屋にたどりついたが、誰一人帰った形跡がない。

もう夜になり真っ暗、どうすることもできず、錠をこじ開けて中に入った。

仮眠しようと思っとか、心配で眠れず、翌朝四時頃小屋を出た。裏山の畠のトマトをかじってから、市内へ出て行った。

白島の電車の終点付近では、電車が丸焼けとなって脱線し、運転手が投げ出されたまま死んでいた。

また、前方の逓信局や逓信病院など窓ガラスが飛び散り、火災のために黒くくすぶっていた。

八丁堀から西練兵場へさしかかると、黒い雨にぬれた兵士の死骸が点々と横たわっており、凄惨(せいさん)このうえもない。

紙屋町で頭から顔までビッタリ血のついた小柄な人が私の名を呼んだ。

驚いてよく見ると、まさに父であった。

私は急に元気が出て、妻の実家跡に行ったが、妻の両親は白骨死体に変っていた。

私は、なお行方不明の妻を捜し出そうと焼跡を歩きまわった。

夏の日射しはきびしく、のどはカラカラに乾き、腹も減った。

破れた上水道からもれ出る水を両手に受けて飲んだ。

県立高等女学校付近にくると、負傷した女性が倒れていた。

見れば、肩のつけねから、大きな口をあけて腕が切れかかっており、水が欲しいと訴えた。

私が布切れに水を浸ませて口元に注いであげると、目を白黒させてよろこんだ。

とうてい生ききれなかったであろう。

そこから平田町の広島文理科大学のグラウンドのプール付近に行った。

そこで救援隊から炊くしのにぎりめし二個をもらったが、胸につかえて気分が悪くなり、食べられなかった。

また宇品国民学校へもまわったが、入口から土間にいたるまで負傷者がぎっしり収容されていて足の踏み場もない。

その中を血まなこになって搜したが、妻はついに発見できなかった。

一週間目に、同し船舶練習部の運転部写真班の尾糠政美君と皆実町で出合った。

妻が丹那橋東詰の衛生部隊の板垣に貼られている死亡者名簿の中に掲載されているということを聞いて、すぐにかけつけてそれを確認し、無言の遺骨を抱いて、牛田の山の小屋に帰ったが、どうしようもない悲しみがこみあげてきた。

(故人、遺族・みさ子さん 談)

10 黒石 勝 top

原子爆弾の炸裂直後、広島赤十字病院の北側にあった山中高等女学校から出火し、隣接の看護婦の寄宿舎に延焼、病院も危険に陥ったが、医師・看護婦をはじめ、入院中の軽症患者たちの必死の消火作業によって食い止めることができた。

火災の心配が去って、ほっとひと息つくひまもなく、今度は被災者が市中からどっと押し寄せてきた。

そのほとんどは熱線光によって、顔や身体を焼かれた人々であった。

私が撮影した写真は、主として赤十字病院へ逃がれて来た人々のうち、手術前と千術後の医学的資料である。

五〇枚近く撮影したであろうが、このうち多くの方は、その後、亡くなられている。

病室に収容し切れず、廊下や庭先に横たわり、苦悶にあえぎながら医師の手当てを待つ、まさに修羅場の光景である。

あの日の被災者を思いうかべると、いまでも思わず合掌するのである。

11 空 博行 top

現在、広島大学医学部霞町になっているが、そこは私たちが終戦まで勤務していた陸軍兵器廠であった。 いまも赤煉瓦の建物が残っており、つわものどもの夢の跡をとどめているが、この赤煉瓦建てには、小銃から野砲にいたるまでの大小の兵器、無線機などがぎっしり保管してあった。

第一戦からの要請にこたえて、これらの兵器を軍用船に乗せて運んだ。 |

|

あの朝、私たちは三号兵器庫の二階で朝食をしていた。

閃光に続いて爆発音がとどろき、爆風が襲った。

私は北側の窓から南側の窓まで吹き飛ばされた。

ガラスの破片で顔は血まみれになった。

付近にいた女子挺身隊員たちも、みんな顔を真っ赤に染めていた。

私たちは、この傷ついた女子挺身隊員を励まして、ひとまず比治山の防空壕に避難した。。

しばらくすると、罹災者がどんどん比治山へ逃がれてきた。 |

紙屋町一丁目、住友銀行入口に残った人の影 (撮影:松重美人)

|

しかし、ここには救護施設がないため、山を降りて兵器廠へなだれを打って逃げこんできた。

兵器廠(りょう)では、車両庫三棟を解放して、これらの人々を収容した。

廠内には小さな診療所があったが、軍医も看護婦もおらず、衛生曹長が所長格で、作業員の傷の手当てをほどこすのが精いっぱいという貧弱な施設であった。

そこで、兵器廠の無傷の作業員が総動員で救護にあたった。

タネ油は兵器の手入れに使用していたので多量にあり、火傷の手当てに使った。

私も救護作業にあたっていたが、ガラスの破片で負傷した顔の痛みが激しくなってきたので、ひとまず安佐郡深川の自宅へ帰った。

二日後に兵器廠へ出勤したが、地獄図さながらであった。

死体は空地に運んで火葬にふしたが、死亡者続出で、白煙は夜も昼ものぼっていた。

こんなわけで、カメラはいつも携帯していたし、兵器廠の倉庫には、南方で押収した戦利品のコダックのカメラやフイルムがたくさんあったが、惨禍の衝撃で撮る気が起こらなかった。

原爆の廃墟をカメラに収めておこうと思いたったのは、翌二一年の春であったと記憶している。

ある朝、深川を自転車で出発。まず流川町から八丁堀、大手町、中島町、水主町、千田町のコースをめぐった。パックフイルムで二四枚を撮影した。

県病院水主町あたりには建物がなく、異様なまでに高い煙突が焼跡にポツンと立っていて、ひどく不気味な印象を受けた。 (この本の製作中に故人になられた)

12 斎藤 誠二 top

戦時中の広島赤十字病院は、外来患者は一般市民の治療をほどこしていたが、入院患者は全部陸軍の将兵であり(数名の海軍軍人がいた)病院長は竹内釼陸軍軍医少将であった。

被爆時には、医師二七人、看護婦・看護婦生徒四四二人、薬剤師・職員八五人、および入院患者二五〇人がいた。

強烈な爆風によって、診療室も手術室も病室もことごとく破壊され、大手町九丁目方面から襲って来た火の手が、看護婦の寄宿舎を焼き払い本院に迫った。

この時、院内にいた者は軽症患者も含めて、すべて起き上がって消火にあたった。

急ぎ来援した海軍の救護隊のめざましい活躍によって延焼をまぬがれたのである。

竹内院長が重傷で動けなくなったのをはじめ、医師や看護婦たちも出勤の途中で被爆したり、病院内や寄宿舎で重傷を負い、無傷の者は数えるほどしかいなかった。

私は幸い無傷であったから、被災者の救護にあたっていたが、救急材料は底をつき、食糧もなくなった。

そこで、私と林庶務課主任は、入院患者たちの協力で、水道管が破裂して噴出している構内の空地で、夜、おかゆの炊出しをしたが、みんなにゆきわたることができず、ほとんど飲まず食わすの救急活動を続けた。

そうこうしているうちに、周囲が明るくなり、七日の朝を迎えた。

昨日からの死者は、病院前に並べたが、訪れた親類縁者たちが、泣きながら捜しまわる姿に、胸の詰まる思いがした。

私が仕事をしていた地下の病理検査室に保管してあったレントゲンの乾板一二枚は、放射能を浴びていた。

地下室に厳重に保管されているものがカブるとは! 原子爆弾の恐怖を知って慄然(りつぜん)とした。

私が、その年の夏から秋にかけて撮影したものは、主として広島赤十宇病院内部のものであって、負傷者ばかりではなく、病院の破壊状況も含まれている。 (遺族・百合子さん 談)

13 林 寿磨 top

私は当時、福屋デパートの商品課長から、南観音町の三菱総合配給会社の総務部長として出向していた。

この会社は、三菱造船所の従業員とその家族数万人に、生活物資を配給する会社で、実に多忙な勤務であった。

この会社の寮で被爆したのである。

私は山が好きで、広島山岳会設立のメンバーの一人でもあり、若き日にたびたび北アルプスへ遠征した。

山男の伴侶といえばカメラであった。

被爆後は、家族の疎開先である賀茂郡志和堀で生活していたが、同胞援護会(立町)のお世話をすることになり、毎日、広島へ通った。

その時から山へ向けて切っていたシヤッターを瓦礫の町へ向けて切ることになった。

被爆から一ヵ月後の広島には、まだバラックらしいものは一軒も建っていなかった。しばらくして、いまの天満屋の横に、胡神社の粗末なやしろができあがった。

そして、どこで手に入れたのか、破れだいこが置かれた。見

渡すかぎり焼土の中に、ポツンと建ったので鮮やかな印象を受けた。

私の写真には、高所から眺めたものが多いのは、福屋デパート、中国新聞社、市役所などの焼け残ったビルの屋上から、たびたび撮影したからである。 (故人、遺族・冨美江さん 談)

14 深田 敏夫 top

|

|

|

1945年8月6日、比治山の上空にオレンジ色の煙かあがった。

2階の窓から4枚の写真を撮る(撮影:深田敏夫) |

崇徳中在学中、学徒動員令により、卒業後も、動員学徒として陸軍兵器廠で勤労にはげんでいた。

朝礼を終えて、二号館の西口に着き、今日の作業の指示を待っていたときである。

ものすごく激しい、今までにない閃光がきらめいた。明るいダイダイ色のように感じた。

「何かが起きたぞ」と直感し、兵器庫の奥の方へ走りこんだ。

その直後、爆風に吹きとばされた。

兵器庫の中は、砂と埃で一瞬のうちに暗やみとなり、私はずっと奥の方へ転がされていた。

幸いにも負傷はしなかった。

左側を見ると、兵器庫の鉄の扉がひん曲り、その隙間から差しこむ光線が目に入った。

それを目当てにかけ寄り、体をななめにして外に出た。

まだ屋外は砂埃でかすんでおり、遠方までは視野がきかない。

西方の上空を仰ぐと、ものすごい煙が立ちのぼっている。

「何かがあったな」と思い、兵器俥の二階にかけあがり、北側の窓から首を出してびっくりした。

かつて見たこともない大爆煙である。

この頃、学友のなかでカメラに熱中している者がかなりいて、私もその一人であった。

いつもズボンの後ポケットにしのばせていた。

思わずポケットに手がかかる。だが、ここは兵器廠内である。

見つかれば銃殺ものである。市中においてでさえ、カメラを持つことは許されない時代で、とくに防諜にきびしかった。

しかし、手はカメラを取出していた。級友の江田君かだれかに付近の見張りをたのみ、数分間のうちに四枚のシャッターを切った。

それが世界最初の原子爆弾の爆煙であるとは、夢にも思わなかった。

その時は火薬庫の爆発ではないかと思った。廠内はたくさんの負傷者が右往左往している。

二階にいた女子挺身隊員が、ガラスの破片で十数人負傷、中には重傷の人もいる。

鉄筋コンクリート建ての油の倉庫では、油を積んだ鉄骨の棚が吹きとばされ、若い工員の一人は、それに頭をぶっつけ、油の中に顔を突っこんだ。

それを引っ張り出して助けたが、数日後に死んだ。

午前一〇時頃であったか、動員学徒に対して、家に帰れる者は帰れとの指示がでた。

電信隊、現在の進徳高校の南側を通り、被服廠正門前付近で初めて倒れている婦人を見て身ぶるいをした。

御幸橋、電鉄会社前の方は火災で通行できないと、すれ違う人から聞いたので、やむなく兵器廠に引返した。

もうこの頃、無残な姿の負傷者が溢れていた。時間は、昼をまわり午後一時頃か。空腹にはなる、家のことも心配だ。

二時が過ぎた頃、三たび帰途についた。江田君と一緒である。

今度は比治山の南側の電信隊横を通り、鶴見橋を渡り、竹屋町か田中町の土手に出た。

一面ただ焼野が原である。

熱気にやられてはいけないと思い、江田君と防火用水槽で作業衣をビッショリにぬらし、頭からかぶって西へ向かった。

ようやく大手町の川土手、現在の平和大橋の所に出たときには、作業衣は熱さでパリパリに乾いていた。

ここまで来る途中の惨状は、もう口では説明しきれない。

川下の水主町あたりの元安川の砂浜を見ると、何十人か何百人かの負傷者や火傷者が、悲鳴とも何ともつかぬ声をあげて、苦しんでいる。

中島町の方へ渡りかけたとき、将校と二人の兵士に出会った。

土橋方面の様子を聞くと「お前たちはどこに帰るのか」という。

大芝町の自宅へ帰ると答えると、いまから基町の師団司令部の様子を見に行くから、その方から帰ったほうがよい、一緒に行こうとさそわれ、そこから土手下の川べりを歩いて元安橋へ向かって歩いた。

元安橋の土手にあがってみると、電報配達の人が、自転車にまたがったまま、黒焦げになって倒れている。

また、母親が乳飲み子を負い、もう一人の子を胸の内に抱いたままで死んでいた。

ここから、産業奨励館の残骸の立つ土手下を通って相生橋東詰に出た。

何十人か、それ以上の人が倒れている。馬も焼けて火ふくれになっている。

相生橋の上も惨憺(さんたん)たる有様である。

ここで将校たちと別れて左官町に出た。

電車通り沿いに歩いて十日市町から国鉄横川駅の東側に出た。

そこから大芝の自宅の方を見ると焼野が原である。

さらに進み大芝国民学校裏門近くから、煙にかすんだわが家が見えた。一気に走った。

家屋は、爆風でひどくやられ、ただあるというだけであった。

家には骨折で寢ていた父と姉が二人、そして近所に嫁いでいる姉がいたが、いずれも無事であった。

三番目の姉は、日興證券に勤めていたから死んだろうと思っていたが、前日に建物疎開作業に出て気分が悪くなり、出勤していなかったため、命拾いをした。

わが家も、二度か三度火がついたが、近所の人やその近くにいた兵隊、あるいは自動車学校の人などの消火で火災をまぬがれたと聞いた。

六日の夜は、ほとんどの人が公園で野宿した。

私は壊れたわが家の中で、蚊張をかむり、日本刀を抱いて一人で寢た。

近所の人々は夜遅くまで、焼跡に放水して延焼防止につとめていた。

そのため、大芝町のばとんどが火災をまぬがれたのであった。

終戦後、母の実家、現在の安芸町福田に行き、疎開していた薬品でフイルムを現像し、小川で水洗いした。

その中に、兵器廠の窓から撮影した「原子雲」四枚があったのである。

15 松重 三男 top

その時、私は安佐郡安古市町に住み、病気療養中であった。

ピカッと光った一瞬、屋外に飛びだすと、広島市の上空に、オレンジ色に似た火球が、尾を曳くようにして、超スビートで上昇するのを目撃した。 急いで部屋に引返し、友人から預っていたカビネの暗箱で、そのオレンジの雲を撮影した。

炸裂直後二、三分の光景で、風向きなどを立証する貴重な記録となった。

このあと、午前九時一五分頃、一時間たっても残っているキノコ雲を撮影、そして、正午頃、市の上空いっぱいに広がった雲と煙を撮影した。

最初に私が目撃したのは、キノコ雲になる前の光景で、名状しがたい美しい色彩の火球の下に、水泡のような灰色に近い白煙が噴きあがっていた。

時間を区切って撮影したのは、全くの偶然で、もちろん原子爆弾とは知らなかったが、特殊な爆弾だとは直感していた。

そのうち、奥の可部方面へ被災者を運んでいくトラックが、自宅の前を数十台通りすぎるのを見たが、あまりにも無残な姿であったから、撮影するにしのびなかった。 ただ一度だけ、記録にとどめておこうと思ってシャッターを切った。

この避難する写真の乾板は、いつのまにか紛失したが、残った古い写真からは、二〇人ばかりの避難者が、荷台の上に横たわっている姿が薄く出ている。 |

爆心地から約8kmの神田橋から写す

(撮影:松重三男)

|

16 松重 美人 top

あの日、夜中の空襲警報発令で私は夜明け前から広島師団司令部に詰めていたが、警報解除で爆心地から南へ約二・七キロある自宅に帰っており被爆した。

朝食をすませ新聞社へ出社の支度に取りかかった。

その時、大量のマグネシウムが目の前に発火したかと思う青白い閃光が覆いかぶさった。

間髪を入れず、全身に無数の針が突きささったかと思われる爆風で、私は壁にたたきつけられる。

爆弾が落ちた! と、叫ぶ妻の手を引っぱって家の中をどのようにかけ抜けたが、気がついた時は家の近くの芋畑にもぐり込んでいた。

爆風で座敷いっぱいに盛り上がった壁土からカメラを掘り出した。

予備フィルム一本を持って家を飛び出たのが爆弾投下三、四〇分あと。

「とりあえず社へ行き、司令部へ回れば状況がわかる」であろうと、御幸橋から鷹野橋まで目前に見る広島市役所一帯は、すでに火の海である。

逃げまどう被災者、警防団や消防詈員の消火活動で大混乱である。

「なんとしても社か司令部へ行かねば…」と御幸橋へ引返し、川沿いに平野町方向へ進んだが、巨大な火災はうなりをたて竜巻になって襲いかかり、中心部への進入を阻んだ。

再び御幸橋へ引き返した。

そこには猛火の下をかいくぐり大ヤケドを負って逃れてきた負傷者が群がっている。

頭髪は焼けちぢれ、顔、腕、背、足のいたるところの火ぶくれが破れ、ヤケドの皮膚が求ボロぎれのように垂れさがる。

御幸橋西詰の巡査派出所で二人の警察官が食用油を塗って応急手当てをしていた。

そのあたりの路上から橋の人道には断末魔の負傷者でびっしり埋まった。

「よし、ここを撮ろう」首にさげてるカメラに手をかけたが、シャッターが切れない。

生死の境に苦しむ熬自人の目が私に集中する。

「助けて! 水をください」と哀願するかすかな声。

動く気力のない母親の胸にすがる幼児。

小さい子供を抱きかかえ、「目を開けて、目を開けて」と子供の名前を呼び続ける半狂乱の母親。

まさに地獄だ。シャッターを切ろうと思ういらだちが突きあかるが写せない。

二〇分ほどためらい、やっとの思いで一枚目のシャッターを切った。

|

8月6日午前11時過ぎ頃、爆心地から南々東2.2kmの御幸橋西詰。

建物疎開の作業中に被爆した広島女子商業学校・県立第1中学校生徒が多くいた(撮影:松重美人)

|

3時間後に撮影された御幸橋西詰の負傷者

(撮影:松重美人)

|

すかさず十歩ほど近づき二枚目を撮影。ガラスの破片程度の軽傷の私にくらべ余りにも惨い。

頬に涙が流れ、ファインダーを透す情景がうるんでいたのを、いまも私の脳裏から消えない。

猛り狂う火災が近づき安全な場所とはいえない。

その路上にヤケドでずるむげの体を横たえる人たちに、すぐ軍の救援隊が来ます、がんばってください。力づける声をかけ、その人達の前を通り抜けるのがうしろ髪を引かれるようであった。

市内の大半を焼きつくし、午後二時頃には下火になった。白煙を破って薄日がさしこむ真っ赤な瓦礫の中に累々と続く中心部を三時間歩いた。

爆風で倒壊した家屋の下敷きで折り重なる死体。鉄塔の下敷き。

崩れ落ちるビルの瓦礫にはさまれ、逃げることもできず焼け死んだ骸(むくろ)。

焼け落ちる瓦礫へ死体をばらまいたようだ。

外郭だけを残すビルの入口は死体が折り重なり、まだ虫の息の人もいた。

昨日まで満々と水のあった現在の広島大学の水泳プールの水は周囲の猛火で蒸発。

襲いくる炎から逃がれようと、プールに飛び込み、そのまま生命を失なう、五、六人の骸が転がっていた。 現世か地獄か! 夢遊病者のように歩いた。 |

万代橋、大手町方向から中島方面をのぞむ(撮影:松重美人)

|

あまりにもむごい惨状に私の神経は麻痺し、燃えくすぶる中を歩く己れの苦痛も、取材も消え失せていた。

その間、ただ一度カメラに手をかけた。

爆心に近い紙屋町交差点で黒焦げの電車を見たときだ。放心状態がさめる。

カメラに手をかけ、電車のステップから車内をのぞく。

一瞬息をのむ、一糸も着けない数人の死体が折り重なり、それは生不動(いきふどう)の形相であった。

爆風で内臓を押し潰され、そのまま火葬に付された人達である。

|

倒壊した木造3階の西消防署皆実出張所

8月6日午後2時、爆心地から2.7km、

爆風の損傷を受けた自宅(撮影:松重美人)

|

8月6日午後5時頃、宇品警察から被爆者に

罹災証明書が出されていた(撮影:松重美人)

|

17 森本 太一 top

東京オリエンタル写真学校を卒業後、すぐに召集令状を受けることになり、入隊間もなく被爆した。

幸い無傷で終戦を迎える。

八月下旬頃から焦土と化した瓦礫の町を撮影して回った。

若い頃から写真が好きで、原爆が落ちる以前の広島の姿をよく写した。 |

|

(その写真は森本さんが亡くなって、しばらくしてから、広島平和文化センターに寄贈されている。

亡くなられる前年の五二年に、皆実町の自宅を訪ねたとき、戦前の広島の写真や、被爆写真を見せていただいた)

(遺族・フサノさん 談) |

|

大手町4丁目、県農業会の建物(撮影:森本太一)

|

| 被爆カメラマン体験記掲載に当たっては、故人ならびに現存数人の記録を、広島市役所が昭和四六年一二月発行の『広島原爆戦災誌』第五巻「原爆広島の写真記録者たち」から抜粋転載したものと、故人生前中、当時を語り合った記憶を追加し、またご遺族からお聞きした話を加えて記述したものです。 (以上、広島の撮影者の体験は『被爆の遺言』から転載した) |

18 山田 精三 top

私は当時(一七歳)広島一中の夜間部に通学していました。

その頃中国新聞社に勤める親戚がおり、その手引きで、社のボーイとして採用されました。 その頃はカメラなんてぶら下げて歩けるような時代ではなかったが、カメラは大好きでした。

それにしてもフイルムは潤沢(じゅんたく)にあるわけでなし、写真屋さんで巻替えたフイルムを買ったものでした。 |

|

あの運命の写真はそういう情況のもとで、本当に偶然撮れたものでした。 カメラはセミパールで結論を言いますと撮影したネガはありません。

そのネガはハワイにいる従兄弟に送ってあげました。 戦前、戦後は大変世話になりましたので、そのお礼にと、もしハワイで役にたつなら、との意味です。

私の家は府中町のキリンビール工場の奥にあたる水分(みくまり)に住んでいまして、そのずっと山手に、あの水分峡があるんです。

運命の日、八月六日、三菱重工に勤めていた学友が前日の夜勤あけで休みなので、水分峡へ遊びに行こうということになりました。 飯盒と米を持ち、朝早く家を出ました。

家を出て三〇分くらいでしたか、いつも社(中国新聞)に出勤する時刻です。 もし出社していれば広島駅の近くか、もう少し市の中心に近い所にいたかも知れません。 |

原爆炸裂して2〜3分後、7kmの水分峡で写す(撮影:山田精三)

|

このあたりに、当時精神病院がありまして、そこから一〇〇メートルくらい行ったときでした。

空襲警報が出たように記憶していますが、なにげなく空を見上げると、落下傘が三個落ちてくるんです。

友人と「ありゃ何じゃら」と目をこらすと、B29が見えましたね。

当時彼らは、よく宣伝ビラを撒いていたので、またそれだろうと思っていました。

そのB29が急旋回してゆく。

おかしいな、と思って見送り、一〇〇メートル前方の松林の稜線に目をやったその時です。

ちょうど石を投げておこる波紋、あんな形の虹が、ファッ、ふぁっと、出たんです。

と同時に、写真の閃光粉を身近で炊かれたような風圧をグアッと感じたんです。

前方にある直径二〇センチくらいの松の木がグラグラとゆれる。

反射的に身を伏せて稜線を見ると真っ赤なエネルギーの塊、まるで赤い大きな太陽がもう一つ出たようで、一瞬のうちに視界が変り、続いてその赤がどす黒くなり、灰色に変わり、これは見たこともない、いったい何が起こったのか、と風呂敷包みからカメラをとり出し、四〜五枚たて続けに撮ったと思います。

あのキノコ雲は最初か、終わりの方か、覚えていませんがその後はもう雲がひろがりすぎて、ファインダーにはとても納まらず撮れませんでした。

雲がひろがり過ぎるとかえってエネルギーは感じなくなります。

まさか原爆などとはつゆしらず、それから友人と飯を炊いて食べたんです。

それから草ずりの滝の近所にきたとき、広島駅の方を見ると「ありゃ、燃えとるで」と話しあっているときに、友人の母が迎えにきました。

非常時と判断したら、ただちに学校へ集合せよ、と言われていたので、学校と新聞社のことが心配になりました。

とにかく家に帰り、再び皆がとめるのをふりきって、新聞社の腕章をつけ家を出ました。

それから府中の小学校のところまできたとき、向こうから私と同年くらいの少年とすれ違った。

見れば手といわず顔からも皮膚がはがれて垂れさがったまま、女の人は「水をください、水を」といいながら避難してくる。

私はそこから広島駅の東側の踏切をめざして荒神叮に入ると両側は焼けてまだ燃えつづけている。

私は戦闘帽を防火用水に浸し、マスクがわりにして、走りぬけ、荒神橋を渡って稲荷橋へ出て、キリンビール工場の裏から線路沿いに駅の北側を京橋に出て、川ぞいを北上して流川に入り、やっと社にたどりつきました。

午後でしたがはっきりとした時間の記憶はありません。

社にたどりついてみると、入口の脇の大きな防火用水の側に真っ赤な消防自動車の色が鮮烈に目に飛びこんできました。

よく焼けないで残ったものだと奇異に感じられた。中に入ってみると宿直の益田さん(?)ともう一人、他の生残りの人が集まっていました。

室をのぞいてみると大きな巻とり紙のロールがくすぶって真っ黒の塊にみえ、いくつかは炭化していた。

再び外に出てみると社の前の興業銀行の所で「おーい、おーい」と呼ぶ声。

だれかと目をこらすと社の小坂さんという方でした。この方も亡くなられましたが……。

例の黒い雨ですが、泉邸には降ったが私は会いませんでした。

これは今日まで生き延びられた原因の一つかも知れませんが、それから二、三日して再び社に行ってみて驚いたことは、あの当日、社の入口にあった消防自動車がきれいに焼けていたことでした。

当日の宿直者の松田さんと岡田さんに、このことをたずねてもどうして焼けたかわからない。

この二人の話から社の五階にあった資材置場から、まっ先に火が出たらしいという。

当時私はいたずら少年でした。

とくに朝早く出勤前に掃除もせなならんで、社のあちこちを知っておかねばなりません。

毎朝、顔を合わす加藤さんにはかわいがられました。

加藤さんはお掃除専門で四〇〜五〇歳くらいでした。

再度、社を訪れたその日、落下しか壁やら焼け机で足の踏み場もない階段を三階まであがりました。

植木鉢を置いたベランダのところで、赤い珊瑚の玉のついた加藤さんのと思われるかんざしを拾いました。

傍らにある一片の骨とともに……おそらくほかの人より早く出社し、お掃除をしていた時だったんでしょう、爆風をまともに受けたものと思われます。

気の毒でした。

私は母校の広島一中にも、登校命令のことが頭にあったので、学校にも行きました。

学校の近所は被害もひどく、真っ黒になった死体、ふくれあがった赤ん坊を抱いた女の人、そりゃひどいものでした。

今でも脳裏を離れないのは、学校の裏口近くにあった武器庫の石畳の上に四〜五歳ぐらい、何の外傷もない男の子の死体が横たわっていました。

しかも裸であったので、かわいそうでなりませんでした。

プールは死体でいっぱい、戦争とはひどいことをする、こんな殺し方は本当に許せません。

何度思い出しても、あの爆発の瞬間の火の球の色は適切な表現の言葉が見当たりません。

私は赤から二度目のどす黒い赤に変った火の玉は、被爆で一瞬のうちに命を落とした、広島二〇万人の血の色だと思っております。

戦争も核兵器もごめんです。(山田精三氏の項は、「反核・写真運動」として、氏の談話を、林重男がまとめました)

〈長崎〉

19 山端 庸介 top

終戦後八年を経て、私が撮影したこの写真記録が世に発表されることになり、当時を回顧して感慨無量のものがあります。

原子爆弾の戦力的威力や、被害の悲惨なことについては、種々と専門の方や被害を受けられた方々の記事が発表されておりますので、私などの語るべきこととは思いませんので、私は私の立場で、この写真で一切、皆様方が自由にお考えになり、カメラが冷厳に記録したデーターで批判していただくのが、私の務めと思います。 |

|

井樋ノ口橋、8月10日午前(撮影:山端庸介)

|

|

松山町県道筋、8月10日正午前(撮影:山端庸介)

|

松山町交差点、8月10日正午ごろ(撮影:山端庸介)

|

当時この写真がいかなる理由で撮影され、いかなる目的で撮影されたかを申し述べることは、この写真記録をご覧下さる方々のご参考になると思いますので、思い出すまま当時の環境とともに申し述べます。

終戦の年の八月一日頃は、東海道沿線が艦載機で連日攻撃を受けており、そのため私は任地の西部軍報道部に行くのに、中央線で名古屋に出て、東海道−山陽道と退避しては走る列車で、広島を八月五日の夜通過して、八月六日博多の司令部に着任しました。

ちょうど着任の朝に、広島が第一回の原子爆弾の攻撃を受けました。

当時はまだこの強烈な爆弾については、「新型爆弾」という言葉で表現され、ただその威力の強大さに、様子を知る人々だけが恐怖を感じておりました。

軍部自身、この対策については、ただ兵隊たちに、外出の際出来るだけ露出部を少くすることと毛布を持って歩くことを指令しておりました。

このことだけで原子爆弾に対する、軍部の様子がご想像になれると存じます。

一般の市民はこれをさらに噂に聞く程度で、実際の威力については今までの十倍くらいの新型爆弾程度の想像ぐらいでした。

こんなことで四日目の九日昼食後に、長崎にまた新型爆弾が落とされたらしく、詳細は不明だが、写真と、記事・東潤君と、絵画・山田君の三人ですぐ現地に行くように指令されました。

汽車は普通ならば六時間くらいで到着するのですが一二時間もかかり午前三時頃、やっと長崎の手前の道ノ尾駅に到着しました。

冷い夜気ときれいな星空だけが印象的でした。

しばらく山添いの坂道を下り、山を越えて行くと三菱の兵器廠の正門に行きあたりました。

閉ざれた石の門の前に歩哨が一人着剣して立っておりました。

様子をたずねて見ると中は減茶苦茶とのことで、長崎市街はさらにひどいとの話でした。

熱っぽい風が顔にあたり遠くところどころに狐火のように火がチョロチョロと燃えて、すでに長崎は完全に破壊されておりました。

この平地の中央が県道なので私たちは先へと急ぐのでした。

道々人や動物の死体をあやうく踏みそうになりながら、足元に注意して進みました。

一キロほど歩いたところの小さな石橋のたもとで私たちは緊張させられました。

それは石橋に寄りかかり、足を投げ出し赤ん坊らしい子供を抱いた母親に悲しい声で呼び止められたからです。

この母親は「お医者さんをお願いします」「早くお医者さんをお願いします」と譫言(うわごと)のような声でいうのでした。

恐らく被害を受けて十何時間もこの状態だったのでしょう。

しかし私たちにはほどこす術(すべ)もなく、ただ気休めに元気を出すように励ますのみで、何も出来ませんでした。

もちろん赤ん坊は気力なく、ぐったりしていました。

|

井桶ノ口付近、おにぎりを持つ親子。 井桶ノ口付近、おにぎりを持つ親子。

8月10日朝(撮影:山端庸介)

|

道ノ尾駅前、大村海軍病院救護隊の手当てを待つ母と子、

8月10日(撮影:山端庸介)

|

私たちはさらに一面焼土と化した中を、道なき道をさがし、二時間近くもかかって、やっとの思いで明けやすい夏の早朝、憲兵隊本部に到着しました。

私は今、通過して来た道の状景を思い浮べながら煙草に火を付けて、出発の際、出来るだけ対敵宣伝に役立つ、悲惨な状況を撮影するよう、命令されたことを思い出しつつ、また私自身としては、この悲惨な事実に対し、いかにして生命を全う出来るかの解決の鍵を発見すること、この二つのテーマで長崎の原爆を撮影する意図を決め、撮影可能になるまでの、夜明けの美しい空を眺めて、休んでいたのでした。

市街の状況は他の爆撃と異なり、一瞬にして全市(四キロ平方ほど)が爆風と、火災で焼土と化してしまったので、火災のための消火作業も、救援のための医療班の活動も机上の空論化し、ただ時間の経過を待つのみで、わずかに、立地条件のよい防空壕の人々が助かったのみでした。

たとえ付近の医療班や消火隊がかけつけたとて、道路は瓦礫と焼材木で交通は出来ず、水道管はどこにあるのか見当さえつかない有様なので、消火はもとより不可能であります。

さらにこれを連絡すべき電信電話も不通で正に生地獄と思われます。

また、わずかに生残った人たちも強烈な放射線で、眼はやられ露出部は火傷を受け、杖にすがりあてなく彷徨(ほうこう)し、ただ救援を待つばかりでした。

加えるに、八月の直射日光はさえぎる雲一つなく、被爆長崎の第二日目は全くの油日照りで無残そのものでありました。

食糧の救援、炊出し等は早朝から行われていましたが、救援隊が大村の海軍基地や、諌早の陸軍部隊から到着して手当てを始めたのは正午頃からでした。

こういう状況で午後三時頃まで、撮影の仕事を続け、指令された時間の限定があるので帰路につきました。

重傷の人々が病院へと護送される列車に便乗して博多に帰着したのは、十一日の午前三時頃でした。

しかしこの写真が現像されて、末期的現象を表していた軍部の手によって発表され、日本の民心の最後の志気鼓舞や、続いて行われるであろう原爆攻撃に対ずる最も消極的避難方法に、誤った利用をされなかったことは不幸中の幸であったと思います。

人間の記憶は年々環境の変化や、生活の変化で批判が甘くなったり、誤ったりしていきますが、キャメラが把握した当時の冷厳なる事実は、少しも粉飾されず、八年前の出来事を冷静にそのまま皆様方の前に報告しております。

今日、長崎も広島も原爆の被害から立ち直り復興目ざましいものがあり、旧時をしのぶのも困難かと思いますが、この写真記録は永久に何んの歪曲もなく当時を物語っております。(『写真記録 原爆の長崎』から)

浦上駅プラットホーム、8月10日午前(撮影:山端庸介)

|

つぶれた電車と側溝の死体、

8月10日午前(撮影:山端庸介)

|

|

井樋ノ口、三角空地の負傷者、8月10日午前(撮影:山端庸介)

|

道ノ尾へ向かう民家の縁側に少年がひなたぽっこをにいるように

死んでいた、8月10日午後(撮影:山端庸介)

|

【付記】

故山端氏の女婿、青山恒昌氏(現在、銀座でフォト・ハウスを経営)は亡き氏の横顔を語る。

「義父の鞭は厳しく、一枚の写真といえ、訴える力、これの欠けた写真は何度見せてもやぶられました」と、思い出を静かに語ってくれた。

また、この遺稿は山端さく未亡人のご好意により、ここに再録させていただいた。

誌面を借り氏のご尽力に感謝するとともに、亡き山端氏のご冥福をお祈り申しあげる。(林重男) |

top

****************************************

|

井桶ノ口付近、おにぎりを持つ親子。

井桶ノ口付近、おにぎりを持つ親子。