|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@��

�O�́@�������B�����j�����i���j

1 ���{�@�h��@�\�\����E�L��

�@�������璷��܂Ŏl�����������B�픚���Z���قǂ�����������ܓ��������B

�@���܂̂悤�ɒ������𑖂��Ԃ̂Ȃ������̂��ƁA�����Ńg�C���ɂ��s���ʂǂ̒������̎Ԓ��ł������Ă������������B

�@�Ԓ��̐H�ƂƂ��Ď��Q�����Ó��J�X�̂܂���������߂������������]�i���j���Ă����B

�@�V�^���e�i���q���e�j�A���������ǂ�Ȏ�ނ̔��e�Ȃ̂������ς莄�ɂ͂킪��Ȃ������B

�@����Ȍ������Ĕ��������n������邪���Ă���̂Łu�s�J�h���v�ȂǂƌĂсA���q���e�̗������Ƃ���ł͏��Ȃ��Ƃ������I���A�����������Ȃ��s�т̒n�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɖ\����Ă����B |

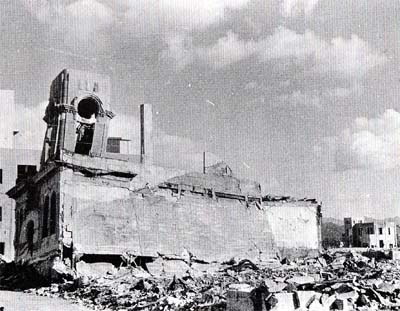

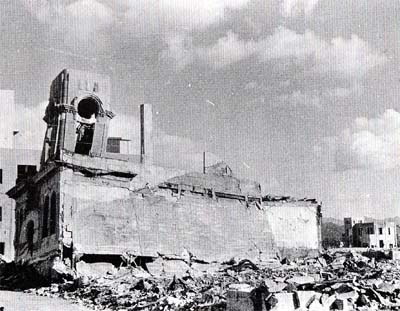

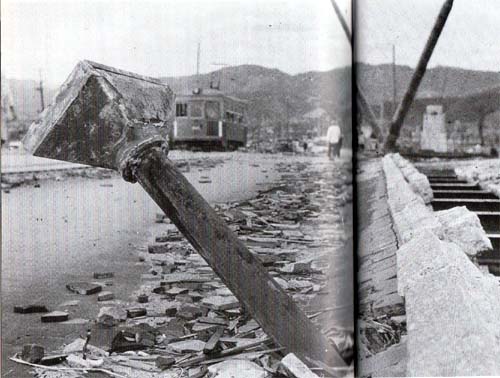

����E����㒬�̃K�X�^���N�B�@9�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�@������A�L���E����֍s���Ƃ���ꂽ���ł��A�Ȃ�ƂȂ���ς��i�Ǝv���������ŁA�����̏o���Ɠ����悤�ȋC���ŎB�e�@�ނƒ����������X�A����ɈłŎ�ɂ��ꂽ�Ă��ꏡ�A�����������b�N�ɂ߁A�����̂��߂̗p�ӂɂƔ�ᴂ������ē��������B

�@���˔\�̂����낵���┚���͂̂����܂����ȂǑz�����ł����ɒ���ɒ������̂������B

�@���s�͓����w�Ȋw�����x�ҏW���L�ҁE�Ȋw�������A���{�Ћq��������Y���B

�@���m���w�����͕s�ʂȂ̂ł����ʼn��ԁB

�@�������Ԃ��������Â��Ă������������������邱�Ƃ̂��ꂵ���ŁA���Â̌R�C���R�グ�Ȃ�������o�����B

�@����̕����炭��l�����ƍs������Ă��A����܂ʼn��x�ƂȂ����Ȃ�Ă����ĈΒe�┚�e�̋�P�ɂ���Ў҂Ƃ��܂�ς���Ă��Ȃ��l�q�Ȃ̂ŁA���q���e�ȂǂƂ����Ă��債�����Ƃ͂Ȃ��Ƃ������������Ă��܂����B

�@�������ɂ�邭�p�Ȃ��ĎR�������ʂ���ƁA�Ă��쌴����ɂƂт���ł����B

�@�Y��𒆐S�Ƃ����픚�n�тȂ̂��B���v�ɊԂ̂��鎞�Ԃ������̂ŁA�R���ɗ����Ȃ�ԕ�̈�ɍ������낵�Ă��̏Ă������]�����B

�@�����ɂ͎�̂��悤���Ȃ��قǑł��Ԃ��ꂽ�H��炵���c�[�A�_�X�ƎR�̒����ɂ݂���R���N���[�g�Â���̌����́A�푈��������Ɏ��݂��Ă������ʂ̂��߁A�Ƃ���ǂ��낪�����ʂ��Ă����B

�@�c���������̔��������P�ɒɂ܂���������ꂽ�B

�@���̎��ӂ�������ł���͎̂�������̉Ή��ɂ��Ԃ�ꂽ�Ă��ł��Ȃ̂��낤�B

�@�ӂ݂Ԃ��ꂽ�{�[�����َ̉q���̂悤�ɂȂ����K�X�E�^���N��������B�V�ɉ������̂����܂�͂ǂ�Ȃ������낤���B

�@�픚�n�͓������R�ň͂܂ꂽ��k�ɍג����Ђ炯���~�n��̒n�`�A���̂Ȃ��m�����瓹�͐^���ɂ̂тĒ���̎s���Ɍ������Ă����B�l�e�͂��܂茩���Ȃ��B

�@�s�v�c�Ɏv�����̂͂��̓���������Ă���R�X�ɗ̂��邱�Ƃ������B

�@���������Ă������ꂽ�s�т̒n�ƕ�������Ă����̂ƍl�����킹�A�����~���̂悤�ȎR�̎p�������B

�@����x�Ƃ������M���o�����M����A�����̑g�D�܂ŕς��Ă��܂����˔\���������������ː��A����ɖ��͂Ƃ��\�����ׂ������̍ۂ̔����̋����Ȃǂ́A��������̈�˂ł͂킩�낤�͂��͂Ȃ������B

�@������O�ɓW�J���Ă���Ă�����Ȃ��߂āA�������͂��ߋ�P�����s�s�𐔑������������Ă������́A�����̔�Вn�ɗ��Ƃ��ꂽ�ĈΒe�┚�e�̐������S���琔��Ƃ����Ă���̂ɂЂ�����ׁA�����ꔭ�̔��e������������u�̊Ԃł��̂悤�ȏɂȂ������Ƃ��l���Ă݂�ƁA���ڂ낰�Ȃ��猴�q���e�̈З͂��������ƂłȂ��Ɗo�����B

|

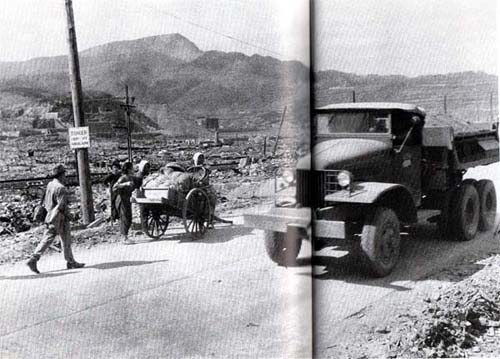

�Y��V�哰�A9�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

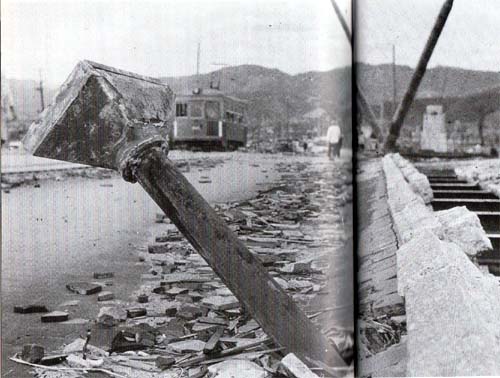

�ӂ��Ƃ��ꂽ�s�d�i�B�e�F���{�h��j

|

�@�����ł̘A���ł́A�s���z�K�_�Ђ̋߂��ɂ���z�K���Ƃ������قɏĂ��o���ꂽ����x�ǂ̐l����������Ƃ����̂ŁA���������Ă���̒����s���Ɍ������ĕ����o�����B

�@�\�\���������B

�@�R�ɍs�����Ƃ���܂œ��̗����͊��I�ł���B

�@�Z�ސl�̂��Ȃ��Ȃ������������������Ȃ��B�s�C���ł���B�s�������l���܂炾�����B

�@����ƂƂ��ɂ��ǂ낢���͕̂@�����ٗl�ȏL�C�ƁA���т���������i�͂��j�������B

�@�����Ă��鎄�����̔w�Ƃ��킸���Ƃ��킸�ǂ��ǂ��ǂ��ǂ��������Ă����B

�@�n�����Ŕw����墂�ǂ��d�����܂˂āA���͊��ӂ��̎�ʂ����Ō�����w�����o�^�o�^�������Ȃ���������B

�@���H�ɖʂ����Ă��Ղɗ����X�Ŏg���Ă���֎q�Ɗo�����c�[���A�S�̕������c���ē�قǕ���ł����B

�@���̈�̏�ɂ͓��̕����͂Ȃ��Ȃ��Ă������A�ǂ����傫�����炢���Ĕn�̂��̂Ǝv���鍜�i�������̂������Ă����B

�@�����炭�ʍs���̔n�Ԕn�������ɐ����Ƃ���ēX��ɂƂт��݁A�▽��������Ή����Ă��Ă������̂ł͂���܂����B

�@�m���߂�ɂ��l�e�͂Ȃ��A����L�҂Ƃ���ȉ�������荇���ē������������B

�@����̋u�̏�ɐԃ����K�̕ǖʂ��킸���Ɏc���Ă��錚���A�����ł������Ă����Y��̓V�瓰���B

�@���ڂɂȂ��߂Ă��S�����S�B�V���̃h�[�����Ђ�����Ԃ��Ēn��ɂ��낪�肨���A������S�邽��l�q�������B

�@������t���a�@�̌������c���Ă����B��{�̉��˂̂�����{�͏㕔�������̂��ߌX���Ă���B

�@�a�@�����ɑ傺���̐l�����菝�����肵�����Ƃ��낤�B

�@�u�c��_�{�v�ƌf�z�̂��钹���������Ă���B

�@�������̌����ƌ������̐Γ����͂Ȃ��|���ꂽ���������Œ��т���A�͂邩���ɂ͉E�r�����ŗ����Ă��锼���ɂȂ����������������B

�@�d�Ԃ̎c�[���������B�Ђ�����Ԃ��ďĂ��Ă��鎩���Ԃ̎c�[���������B

�@���̂�����ł͉�������l�̎p�������B

�@�O�H�̕���H��ł́A�����Ԃ��ꂽ�K���X����̓S�g���Ђ��Ⴐ�Ă���B

|

�O�H����H��̔�Q�A���R���i�B�e�F���{�h��j

|

�����H�Ɗw�Z�����i�B�e�F���{�h��j

|

�@�K���X�͈ꖇ���c���Ă��Ȃ�����������܂錩�����B���̓��ݏ���Ȃ��r��悤���B

�@������ꂽ�z�K���ɗ������A�픚�n�̘b���Ă���ƁA���m����������Ă����ԂɊ�ɂ������̂́A�S���\�ʂ����̂��ƂŁA�S�Q�̐[���͕����̂��Ƃł͂Ȃ��̂�m�����B

�@�����ꔭ�̌��q���e���ƂĂ��Ȃ��͂�����������ł���̂�����킩���Ă����B

�@��������̍s���ɂ��āA����L�҂ƖȖ��ɑō���������B

�@�K���Ȃ��Ƃɔ���L�҂́A�����������x�@�̓����i���ʍ����x�@���v�z�ƍ߂�S���j����ꖇ�̒n�}����ɓ���Ă��Ă����B

�@����͗v�ǒn�тɂȂ��Ă����̂ŏڂ����n�}�ނ͎s�̂���Ă��Ȃ������B�����炱�̈ꖇ�̒n�}�͎������̎�ނɑ�ϖ𗧂��ƂɂȂ����B

�@���̂��낷�łɌ������������N�����������A���S�n�͉Y��V�瓰�̐���܁Z���[�g���t�߂Ƃ����Ă����B

�@����L�҂͒n�}��ɑ�̂̒n�_���߂Ă��ꂩ���L���A��L���A�O�L���Ɖ~��`�����B

�@���̉~���ł̔j���Ԃ��Q�̏��B�e��ނ�����@��b�������B

�@�Ƃ���ǂ��낢����ł͂��邩�A�z�K���ł͉J�I�����̂������A�葫���\���ɂ̂��Ė��̒��Ŗ��邱�Ƃ��ł����B

�@���������ᴂɒ��H���߂Ĕ�Вn������܂�����B���H�Ƃ����Ă��Ăł͂Ȃ��A���̓W���K�C����i���L���ƒ���ł͂��ł���J�{�`���Ȃǂ������B

�@���H�Ŏv���o�����Ƃ�����B����L�҂ƉY��̓V�瓰�̂����ꂽ�Ή�ɍ������낵�A��ɂ���ăW���K�C����H�n�߁A���C�Ȃ���������ƃ����K��̎U������Ԃɔ��Ă��̓��[�������낪���Ă����B

�@��ᴂ̂ӂ����s�b�V�����߂ē�l�͑������B

�@���̎��ӂɌQ�����Ă���墂��������̂��Ƃ�ǂ��Ă����B

�@��Вn�ł͂ق��ɂ��������̔R���c��̉��ɂȂ��Ă��锒����U�����Ă���l���̂܂��Ȃǂ��A�����ɂ���㊂̔������̈�ɂȂ��Ă����̂��B

�@�Y���т͒���ł��M�S�ȃL���V�^���M�k�̑����Ƃ���ƕ������B

�@���j�����Ƃɂ͌h�i�ȋF����������ɉ_�W�����ł��낤�V�瓰�́A���邩�����Ȃ��B

�@�h�[���̓V���̊ۂ������͂��낰�������̈�͋u�̂����������Ă��闬��̒��ɗ����Ă����B

�@���̎p�͒m��Ȃ����ԃ����K�Â���̑����Ȍ����������ɈႢ�Ȃ��B

�@���҂̑����A������c�������̒��ɎO�l�����Ă����B

�@���̐��ʂ̍�ɂ͓V�g�̑��̎��낰�����Ă����B�ĉ_��������A�z�����Ĕ߂��������B

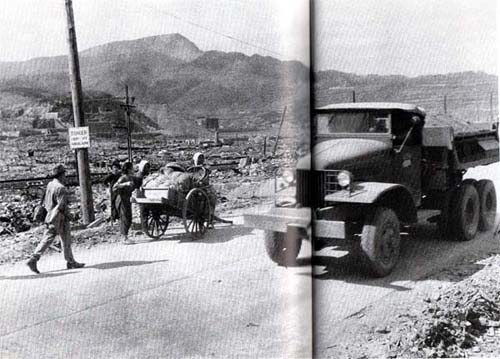

�����̒�����Y��V�哰���݂�B

8�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�ĐՂ��s�������A8�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�@�L���ł��ے��Ǝs�����ق����Ă����L�����i���j�ܑ̌w�̓V�炪�A�ϖ����т̎q�������������悤�ɖx�Ɍ������ĕ��ꗎ���Ă������A�L���̉w�̃J�Q�ŋ��R�������悯����l�̐l���悤�₭����������߂����オ�������A�ŏ��ɋC�������̂��捏�܂ł��т��Ă������邪�����Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ��Ƃ����B

�@�Y��̐l�����������Ȃ���A�]���̒��ɓV�瓰�̎p�����R�Ə��������Ƃɋ����A�ڂ��݂͂������Ƃł��낤�B

�@����L�҂�������Ɣ��S�̈ʒu�����߂Ă����B

�������ł͂��邪�������܂������ɗ����Ă��邱�ƁA���̂��������Ђ���Ă��Ȃ����ƂȂǂ�M�S�ɂȂ��߂Ă����B

�@�Y��ɂ���������Y���x���̍����������͎l���ɊJ���ē|��Ă����B

�@�u���̂�����̏��ł���v�ƁA���Q�̒n�}�̏�ɐԊۂ����Ă����B

�@����Y�������Ƃ����A�����ł��E���Ƃ��ǂ��S�l�ȏ�̐l����u�ɖ����������Ƃ���Ƃ̂��ƁB

�@�Ă̗z�������ꂽ���ǂɋ������˂��Ă���̂��A�ނȂ������肾�����B

�@�퐴���w�Z�\�\���݂̐M���c�t���̂Ƃ���ɂ������S�؎l�K�̌����̉���̊O�ǂ��A�O���ɃK�o�b�ƊJ���Ă�����Ă����B�@�d���ł������ł����S�߂��ł́A�����Ă����܂܂̎p�ł܂������ɗ����Ă��邪�A���S���͂Ȃ��ɂ����������S�n����O���ɊJ���悤�ɂ����ނ��Ă���B

�@���H��̃}���z�[���̂ӂ������S�n�t�߂ł́A�S���Ƃ����Ă悢�قǂȂ��Ȃ��Ă����B

�@����L�҂��A�������͂˕Ԃ�Ƃ��A���ƂȂ��ċz�������Ă䂭�̂��Ɛ������Ă��ꂽ�B

�@�c���ꂽ�����̈����̂����ĕ����B

�@�R�����w�Z�i�R�������w�Z�j���O�ς͂Ȃ�̕ς����Ȃ����A���g�͈���c���Ă��Ȃ��B

�@�����ł��w�������̋]���҂����Ȃ�̐����o�����ƕ������B

�@�����H�Ɗw�Z�́A�S�̗������ƂƂ��ɂւ��܂�Ă����B

�@���K�p�Ȃ̂��낤�A�\����̐��Ղ��R���N���[�g�̂���������Ԃ��ĕ���ł����B

�@�S���ԂƂ��]���Ă�����A���Ђ��U���Ă����肵���B

�@�����̎R�����ɂ���S�R���N���[�g�̌������قƂ�ǂ��w�Z�������B |

�j�ꂽ�X���s�������A8�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�@�����w�@���O�K�����̈ꕔ���A�Q���R�c�ł������Ԃ��ꂽ�悤�ɑł���������Ă������A��R�����w�Z����͂��K�����K�܂ŁA�����̊p�̂Ƃ��낪�ӂ݂Ԃ��ꂽ��������̉Ƃ̂悤�Ȋi�D�Ŏc���Ă����B

�@�u�܂�ŃW���C�A���c���I�v�͂��o���悤�ɔ���L�҂��Ԃ₭�B

�@���b�̒��ɏo�Ă��鋐�l�������܂�������Ƃ݂������Ƃ����̂��B

�@����������l�̗͂Œn���ɂԂ����Ă����̂ł͂Ȃ��悤���B

�@��Q�ɓ����������������ꂩ�炻��ւƔ��˂��āA���̖~�n��̉Y���т������߂������̂����m��Ȃ��B

�@�������Ĕ�юU�����M���ɂ��Ă��A���邢�͓_�ƂȂ���ƂȂ��ĉ��܂��U�炵���̂ł͂Ȃ����Ɣ���L�҂͂����B

�@�����̎R�����_�X�ƏĂ��Ă���̂��݂�Ƃ���ȋC������Ƃ����B

�@�������A�M�������l�����́A�g�ɂ��Ă����ߗނ͂₯�A�畆�͂ނ��A�ނ����炵���p�ƂȂ����B

�@�Ƃ��낪���q���e�͂��ꂾ���ł͂Ȃ������B

�@���˔\�Ƃ��������Ƃ�����ׂ�������̋���������Ă����B�O�H����勴�H�����ނ����Ƃ��A���낢��b���Ă��ꂽ�l���������B

�@�O���قǂ��čēx�b�������ɂ����˂��Ƃ���A�S���Ȃ�܂����Ƃ����B

�@����������ӂ��o�錌���Ƃ܂炸���M���o���āA�킸������̂����ɖS���Ȃ�ꂽ�B

�@���˔\�ɂ��]���ƕ�������A�Ȃ�Ƌ��낵�����̂��Ǝv���m�炳�ꂽ�B

�@���������ʂƂ����Ă������t���v���o���āA���̏Ă���̒�������̂��s�C���ɂȂ����B

�@�ː����x���Ă���A���O���̏�ɁA�ԑ̂̈ꕔ�炵�����̂𐁂��グ�ēd�Ԃ��Ă��Ă����B

�@���[������O�ꂽ�ԗւ̕����́A�킫�̍a�ɂ��藎�������ɂȂ��Ă���B

�@���̍a�́@���ɂ��܂����Ђ��������ɂȂ��ĎU���Ă����B

�@���̋߂��ɂ��������S�̏����ȓS���́A���r�̏�ŋ������͎O�Z�Z���`�߂�����Ă����B

�@�Ȃ�قǂ���ł͒���w�܂ł̗�Ԃ͂͂���Ȃ��B

|

�픚��1���������Ă��A�s���i���݂̗Β��j�̋�n��

�Α��������Ȃ��Ă����B8�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

���S�n����4.4km��R�蒬�A����v�ǎi�ߕ��B

�ǂ̃R�[���^�[�����͂����Ɛl�e���c�����B

���̎ʐ^�͉e�̕����̃`���[�N���Ђ������́B

9�����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�@�Y���ɂ������Ă��邢�����̋��������Ȃ��̂͂قƂ�ǂȂ������̂ł͂Ȃ����B

�@�����̗��������́A���Ɗ݂Ƃ�����������ꂽ���̂Ȃǁ\�\�B

�@�Y�����́A�������߂ď����炯�̐l�X���E�������B

�@���̏�ő��̐₦���l�X�̐������܂�̑����ɐ��m�ɂ͂��߂Ă��Ȃ��B

�@��R�����w�Z�߂��ɂ������}���A�w�@�̗��R�ŁA�����ɂȂ��|���ꂽ�|�M�������B

�@���ꂽ�Ƃ��납�猩��Ȃ�قǗ̎R�Ɍ����邪�A�������ċߊ���Ă݂�A�R�̖X���S�邽����̂��B

�@�I�����_��n�̎��ӂł���W�Ƃ��ǂ���������߂�����˂��������Ă����B

�@��{�̖̐Ղ����Â��ɂ��A���l�̑�l�̗͂��K�v���낤�Ǝv����قǂ̑�������B

�@�s���ɂ���V���P�����w�Z���~�쏊�ɂȂ��Ă��B

�@�Z��ɂ͐ԏ\�����������Ă����B

�@�������̋�����Վ��̐f�Î��ɂ��ď��̎蓖�Ă����Ă����B

�@�蓖�Ă͉����ɗ����F�{��̐搶�����ƕ������B

�@���ɃS�U���Ђ��A�������z�c���Ȃ�ׂāA�d�Ԃ̊��҂������ς��܂����������������B

�@�قƂ�ǂ��d�x�̉Ώ��炵���₯�����ꂽ�畆���ނ��o���A�Ō�����Ă���Ƒ��̐l�������̐l�͂܂�ȗl�q�������B

�@�����Ɨ��P����㊂ɕa�l�͂̂������Ă����B�f�Î��̑O����̂̈��u���������B���˔\�ɋC�̂������Ƃ����͂����ʼn�U������Ă����悤�Ɏv���B

�@��̂̈������A�Α��ꂪ�S�ł����̂Ŗ����ɂ͂ł����A�Ƒ��̂��̂Ŏn�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B

�@���v���ɂȂ�ƒ��̒��̂��������ŁA�R���c��̖X���W�߂Ĉ�̂��Ă��Ă����B

�@������A�v�������Ď��͂���炵���ɋ߂Â����B

�@�O�l�̎�҂��e�̈�̂��Α��ɂ��Ă���Ƃ��낾�����B

�@�����ɑ��ĕ��肳�������͂��߂����́A���̗l�q���ʐ^�ɂ��Č��������Ƃ��Ă��������̐l�X�Ɍ����Ă�肽���ƁA���d�ɎO�l�ɂ��݂̂��B

�@�������������́A�܂̈������t�@�C���_�[�ɂ��āA�������V���b�^�[������B

�@�I�����_��n�̉��̂����肾�����悤�ȋC������B

�@������ɂ��������͔픚������łȂ��A���̂悤�ȐՎn���̂Ƃ�c�������m��Ȃ��B

�@������������̎������Ă����ُL���A���̍��ɂ͋�ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�O�A�l���؍݂̗\����A�L�͈͂�k���ɂ��s�������Ƃ�Ȃ������̂ŁA�\���قǂɂȂ��Ă��܂����B

�@��ނ̍��Ԃ��݂ẮA�킸���̓`���i�āj�����߂ĐH�Ƃ���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���Ƃ��A�W���K�C���̈��ł����������ōˊo���ė��Ȃ��Ă͎�ɓ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������������B

�@������̂悤�Ȏ��ł��J�����ƃ����͎���Ȃ��������ĕ����āA���������̎��̗l�q���Ă����B

�@�͂邩���ꂽ�Б��̐l���A�R�̔ޕ��Ɏ��_�̗N���オ��̂����āu����̕��ɉ����悩���Ƃ�����v�Ƃ�낱�b���������̂��A�H�Ƃ������̓������炽�����B

�@���S����l�L���������Y�̗v�ǎi�ߕ��ɍs��������A�h��Ď����̉H�ڔɂ�������Ǝc���Ă����l��͂����̉e���ڂɂ����B

�@�Ď��̕�����P�x������̒m�点�ʼn����̏�̊Ď��䂩��~��đь����Ƃ�A��߂̃{�^�����͂����ċ����J���Ă������A�M���𗁂т��B

�@���͏P���Ă��������ł���������ꂽ���A�������ꑫ�悫�ɂƂǂ����M���́A���܍�����͂����Ē��̓B�ɂ������ь��E��߂ƂƂ��ɉe�̂悤�Ɏc���ăR�[���^�[���h��̉H�ڔ��Ă��ĉH�ڔ͕ϐF���Ă����B

�@�픚���Ă����T�ԂقǂŏI��A�̓��߂Ă����C���ꋓ�ɂʂ��āA����̐l�����E��ԂɂȂ��Ă����B

�@�M���ɏĂ��ꂽ���̒ɂ݂ƁA���˔\�ɂ��ꂵ�݂������c�����B

�@���̒���K�ꂽ���̎��̌����ɑ����͂��ȍl���͏����A�����̋��Ђ����̂����ɏĂ�����ꂽ�B

�@��������Ƃɂ��čL���Ɍ��������̂͋㌎�����������Ǝv���B����w�����Ԃ͏o���B

�@�L����

�@�r������ɂ����B����̏𓌋��{�Ђɑ��e�̂��ߍ���x�ǂɗ������B

�@�莝���̐H�����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�Ăǂ���̍���ł�����������̕Ă���ɓ������̂ł͂Ȃ����Ƃ��������Ƃ��ړI�ɂ������B

�@���Ȃ蒷���̌��e�͐����{�Ќo�R�œ����{�Ј��ɗ�ԕւő���ꂽ�B

�@����2�a�̃t�B�����������ۂ̂܂܂̈�{�������{�Ђ̎ʐ^�����ɑ���B

�@�ꔑ�ŕ����ɁB���̍��A�̂��Ɂg����䕗�h�Ɩ������ꂽ�䕗�̖\���J�ɂ����̂����A�ǂ����L�����������łȂ��Ȃ��āA���A�ꏊ�Ȃǂ��͂����肵�Ȃ��B

�@�L���܂ł̓S�H�͂��̑䕗�̂��ߕs�ʌ����e�n�ɂ����āA�������́g�����h�i�����܂��R�������j�ŗ��������B

�@�w�̋߂��̂�������ň����߂����B

�@�L�����ʂɂ͊C�H������Ƃ������A�|���|���D�ɏ�����B�g�������o���͂Ȃ����A��Z�`�O�Z�l���炢�̏捇�������B

�@���ǂ������̍`���瓯���悤�ȖړI�ŏo�����Ă����B

�@�s����悭�������߂��ɏ�������̑D�͔����ɓ������B

�@��������ʂ̑D�ւ������F�i�Ɍ������A�悤�₭�L���ɒ����B

�@���̍L�͂ȊX�������ꔭ�̔��e�łƂ������ق́A�|����܂ʂ���Ă������H��c���̉����A�����V���Ђ̉��ォ���Вn����]�������Ɋ���݂͂����B |

��R�����w�Z�̊K�i�B

9�����{(�B�e�F���{�h��)

|

�@�L���Ă��쌴�ɉĂ̗z�������A�܂������ɓ˂������Ă�����������ۓI�������B

�@�����ł��i�L���j���������A�R�C�̏d�������Ђ������ĎB�e�ɕ����Ă����B

�@����ł͍s����X�ŏo�����Ă����⍜�A��̂͑S����������Ȃ������B

�@��Ќ�̕������������₭�A���i����j���݂̋��i�������j�����Ƃ��Ă����R���Ȃǂ̊����邪�A�����������ǂ߂�]�V�Ȃ����ꂽ�g�䕗�h�ɂ�鍋�J�Ő����ꂽ�Ƃ������������B

�@�����Ƃ��ēV���ɖ����������k�i���i����@�j�ɂ͐펀�҉����Ə��������ĎD�̉��ɖ��v���ꂽ�悤�Ȍ��i�������B

�@�Ɖ��i�������j�ɒǂ��̎��X�ƒr���Ɍb�܂ꂽ���̉��ɔ��Ă����l�X�́A�������Ă��̉��̉��ɂȂ��Ĉꖽ���������ƂɂȂ����̂��낤�B

|

���S�C���̉f��فu���z�فv�̃A���̂悤�ɋȂ������S���B

9����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�������v�X�B�@1�K�����������Ԃ��ꂽ�B�@

9����{�i�B�e�F���{�h��j

|

�@�Ă������X�̒ɂ܂����B�����̂Ȃ��Â܂肩�������r�Ȃɗ����āA���_�̕����ԉċ�������B

�@�ނȂ��������B�Ȃ��������ɂނȂ��������B

�@�{���ʂ�ɂ������������v�X�̌����̉����̈ٗl���B�����ň�K�̕������Ԃ���A��K�����̕��������̏�ɗ����Ă���B

�@���͂͏Ă��쌴�A���̒��ɂ��̌����̎c�[�͖ڗ����Ă����B

�@����ł́A�͂����Ɛl�̉e���c���Ă������A�L���ɂ����S�n�ɋ߂��Z�F��s���ւ̏��~�Βi�ɁA�������낵�Ă����l�̉e���c���āA�ΏM���ɏĂ���Ă����B

�@�����̂����܂�����@���Ɍ����Ă��ꂽ�̂́A���̖{�썑���w�Z���Z�ɂ̓����Ɛ����̕ǖʂƑ��g���낤�B

�@���S�قƂ�ǐ^���Ɉʒu�������̊w�Z�̐��Z�ɕǖʂ͉��݂������A���g�͉����Ɍ������Ĕ�сA�����Z�ɑ��̕ǖʂ́A���g���قƂ�NJO���Ɍ������Ĕ�яo���Ă���B

�@���ׂĂ���u�̂����̏o�����ł���B

�@�������g�������ꔭ�h�̎d�ƂȂ̂��B�L�����A������A�n���܁Z���[�g���O��̏����y���������ꔭ�̔��e���A�Ɖ��x�����x�����̓�̔�Вn������܂��Ȃ��甽��i�͂��j���Ă����B

�@�j��͂ƔM���ɂ��Ή��̂����܂����̂���Ƃ킩�鑫�Ղ߂Ă����̂ɁA�������ꔭ���[���o�����˂Ă����قǂȂ̂��B

�@�̂��ɂȂ��āA���̔j��͂̂ق��ɁA����ɋ��낵�����˔\���ӂ����ː�����юU���Ă������Ƃ����炳���B

�@���̕��˔\�ɂ���Q�́A���ꂩ��l�Z�N�������Ă��邢�܂������Ă��āA���̑Ή������S�ɉ�������Ă��Ȃ��B

�@����E�L���Ǝ������Ă������̉����s���͂܂��܂�������B

�@�����B�e���ꂽ���S���̎ʐ^�́A��̎����͈̕�ؐ�̌R�ɂ�茵�������{���x��������Ă������߁A�A������Ƃ����Ɋe����O�����L���r�l��ɂ̂����{�������ɒ�o�����Ƃ��낷�ׂĖv���B���\�͕s���ƂȂ����B

�@�������l�K�̒�o��v�����ꂽ�B����͎���I�ɏ���������Ƃ������ٖ��ňꉞ�v���������A�ʐ^����������ł�����Ă͂ƁA���̌l�̃��b�J�[���[���ɂ��܂����B

�@�����Ĉ��ܓ��i���a�j�N�����Z�����́w�A�T�q�O���t�x���Łg������Q�̏����J�h�̓��W���呝�����s�����Z������˔j�����B

�@����x�ǂ�ʂ��đ��e�����L���ɂ��ẮA������Z���t�̑��́w�����V���x�ɔ���E���{�����h�����g�Y��V�瓰����ŁA����̎S�Ёh�Ƃ̌��o���ň�Z�Z�s�قǂ̋L�����f�ڂ���A�܂��A������ܓ��t�̑��w�����V���x�ɂ́g���̂��c���������h�ƊȒP�ȃL���v�V�����t�̂͂����Ɛl�̉e�̎ʐ^���f�ڂ���Ă����B

�@���̓�͌̕����Ɋւ��Ă̕Ƃ��Ă͍ŏ��̂��̂Ǝv���Ă���B

�@�����V�����{�Ђ̋{����A�����x�Ǖx�d���Y���ʐ^�����̊�����Y��邱�Ƃ��o���Ȃ��B

�@�����̐V���̓^�u���C�h�ňꖇ�̂��̂ł������B�i���݂̐V������ł̓̈�j

�@���Ȃ݂ɓ������̌g�s������ނ́A�J�����̓��C�J�c�g�^�B���������Y�Ƃ���28�~���A35�~���̍L�p�����Y�A50�~���̕W�������Y�i�����j�A90�~���̒��œ_�����Y�������B

�@������������̓l�W���݂ɂȂ��Ă����B

�@�ق���6�~6���̃��[���C�E�t���b�N�X�B����͖����ۂŐV���L���p�ɑ��e���邽�߂֗̕������l���Ă̂��ƁB

�@�����ė^����ꂽ�t�B�����͉f��p��35�~���t�B�����i�t�W�E���m�N���j��Z�Z�t�B�[�g�̊ʓ�����ʁB

�@���C�J��p�}�K�W���ꁛ��2�a�̂�����t�B�����ꁛ�{�������B

�@���̗ʂ̊����ޗ��͐V���ЂƂ����Ǖs�������̎��ނ̂Ȃ�����A�����Ƃ��Ă͑�ʂ̂��̂��������Ă��ꂽ�̂������B

�@����ł��L���ł��x�ǂ͂��Ƃ��A�ʐ^�X����ł��Ă��邩�猻�n�ł̈Î���Ƃ͏o���Ȃ��B

�@�����ō��z���̌����܂����Q�A��A�Q��O�Ɏ肳����ŎB�e�ς݂̃t�B�����Ɩ��I���̃t�B�����Ƃ��}�K�W���ɂ߂������B

�@���C�Ŏw�悪���݃t�B�����̖��ʂ������߂ʂ悤�C�������Ă������A�t�B�����������������đ��������Ղ�������������B

�@�v�����g�ō��_�̂���̂͂��̂��߂��B�������̂ق��d�グ�̏����͓����ɋA�Ќ�ɂȂ����B

2 �e�r�@�r�g�\�\�L���@top

�@�ؑ��ɕ��q����u�L���Ɍ����̎ʐ^���B��ɍs���Ȃ����v�Ƙb�̂������͓̂�Z�N�㌎�����̂��Ƃł���B

�@���̍��A�펞������̓����Ђ͔s��̔�����ܓ��A�������U�ƂȂ薳�������B

�@䩑R�i�ڂ�����j�Ƃ��Ȃ�����A�s�폈���Ƃ������A�e�l�����X�c�����Љ��ɏo�Ă��ď��̌�����A���~�̘b�ʼn߂��܂��A���čs���Ƃ��������i����Ƃ�j�̎���ł������B

�@����������̂͋@�ނƂ��Ȃ�̃t�B�������̎��ށA�����Đl�ł������Ǝv���B

�@��ʂɂ͂قƂ�ǃt�B�����̂Ȃ����肳�܁A�����Ђ̕ҏW�ɂ��W�����������f�̉��[���ꎁ���A�����B�e�̘b��ؑ�����Ɏ������킯�ł���B

�@�d���Ƃ��Ă͌����L�^�f��̃X�`�[���ǂł���B

�@���ĉ����ǂ��B��̂��A�B��˂Ȃ�Ȃ��̂��A�������̂��̂��قƂ�ǂ킩�炸�A�f��̃X�`�[���Ƃ����̂��͂��߂Ă̌o���ł���B

�@�яd�j�N�������ǂɁA���Ɠc�q�P�j�N����w�ǂ������ƂɂȂ�B

�@�u���ܔN�Ԃ͑��������Ȃ��v���͑啔�����炢�������ł͂��������A���܂�悢�S�n�͂��Ȃ��B

������A�s���ꃕ���ׂɉ߂��ދ��ƕs���̖����ł���B�傫�Ȑ�䂫�s���͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă��A��l�g�̋C�����ŁA�l���邱�Ƃ��Ȃ��s�����Ƃɂ���B

�@����X�^�b�t�͑S���ŎO�O���B��w�ǂ́A���o�E�B�e�Ɉ�w�f��Ɍo���L�x�ȎR���^�j���A���o�⏕�A�B�e����A���C�g�}���A�X�`�[���Ɣ����ŁA��Ԑl���̑����ǂł������B

�@�ŏ��̎B�e�͗��R�a�@�F�i�i�����ȁj���@�ł���B

�@�R�����o�͂ǂ�ȎB���������ł��낤���A�����̂���Ƃ���ł������B

�@���̕��@�ł͈�ʂ̐f�Â����菭���̓��@�҂����������قƂ�ǂ͕�������ł���B

�@�㌎���{�̑䕗�̂��ߕϓd�����̏�A���C�g�͎g������ނȂ�����ł̎B�e�ɂ���B

�@�܂��������������ɉ�̂��A�����ɋA�邱�Ƃ����������Ői�s�͂܂��Ƃɂ͂₢�B

�@�B�e�́A�ǂ�Ȏp���Ŕ픚�������A�M�����ǂ̕�����������A�����ĒE�сE�����ǂ̗L���B

�@���S����̋����͂ǂ̂��炢�����A��Ȃ˂炢�Ƃ����̂ł���B�����̐l�����̕a����ʂ��B

�@���̕a�C�́A����܂łɂ͂Ȃ������Ǐ������Ƃ��炢�A���ɂ��킩��̂ł������B

�@�����A����܂ł́A���������Ƃ��Ȃ����˔\�Ƃ������ǂƂ������t���o����ŁA�Ƃ܂ǂ��̑����B�d�̂͂��܂�ł���B

�@�ʐ^�i�`�A�a�j�̐����ɂ́A�n�E���S��苗����L���A�����E�P�Ƃ̌R���A�p���E���������ɍ��O�������A�a��E�����ŗ���p�����A���x�E��r�I�y�x�Ƃ���B

�@�ߌ�͉�U���ʂ̎ʐ^�ł���B�f����\�肵�Ă������������A���C�g���g���Ȃ��̂ŃX�`�[�������A�R�����o�ő���̎B�e���͂��߂�B

�@�j���A�������@��Z�����S�Ƃ���A�픚�n�͉����i���S����L���j������ƒ��Ώ�����B

�@�a���E��ʑ������C�i�V�A�S�������A�c�H���A�\���ꕔ���^�A�H�~�s�U�A�S�g���ӊ��A���Ǝʐ^�����ɂ���B |

�ʐ^�i�`����A�a���j

|

�@�x���A�̑��A���t�A�t���A�B���A���ǁA��ǁA��ڍ����ʂ��B

�@�ʐ^�i�b�̑��A�c�t���A�d��ڍ��A�e���ǁj�L����C�������̋L�����Ȃ��̂ŁA��U�͕ʎ��ł������Ǝv���B

�@���Ɏʂ����̂́A����Őf�Â��I��A������Ă������A�픚�������瑽���̎҂�f�Â�����͍����w�Z�ł���B

�@�L�^�Ƃ��Ĕ����Œɂ߂���ꂽ�Z�ɂ��ʂ��B

�@�O�Ԗڂ́A�L���ԏ\���a�@�ł���A��Z���l������Z���̎O���ԁB��w�ǃ`�[�t�̎R���J�����}������A�ŏ��Ɍ���ꂽ���Ƃ́A��̃`�[���Ƃ��ĉf��Ȃ蕁�ʎʐ^���ʂ����Ƃł���A��̂������l�͉��ł���`���Ă��炢�����A�Ƃ̂��Ƃł������B�@�g�p���C�g�͈�ZKW���炢�B

�@�B�e���́A���ꂼ��̐��Ɏ�o���͂ł��Ȃ��������A�ړ��̎��ɂ́A�d�����C�g�ɂ͎肪�o�Ȃ������ɂ��Ă��A���炩�̎菕�����������̂ł���B�@���Q�̃J�����́A���C�J�VB���A�����Y�̓Y�~�N�[��50�~��F�Q�A�w�N�g�[��73�~���A�G���}�[135�~���B

�@����ƃ��[���C�t���b�N�X���A�ڎʗp�v���N�T�[�ł���B

�@�t�C�����́u������p���e�vDIN18�iASA50�����j�ł���A�a���Ȃǂ悢�����łȂ��Ǝʂ��Ȃ��ኴ�x�ł���B

�@���̂悤�Ȏ��́A���C�g���܂��܂Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������A�B�e�ƂȂ�Ƃ܂��f��̃J�����ʒu�����܂�A����ɍ��킹�ă��C�g�ʒu�����܂��Ă����B

�@�]���ĕʂ̊p�x����ʂ����ɂ��A���C�g���ז��ɂȂ�Ȃǂʼnf��̃J�����ʒu�ȊO����̎ʐ^�͎ʂ��Ȃ��B |

�ʐ^�i�b�̑����E��A�c�t�������A

�d��ڍ������A�e���ǁ�����j

|

�@���C�g�͂��肪�������A�߈������������̂ł���B�������̓A�V�X�^���g�̓c�q�N�ƂƂ��ɂȂ��߂Ă���ق��Ȃ������B

�@�B�e�́A�O�����Î�����͂��߂��畆�ȁE���@�ȁE�����ȁE�O�ȁE���Ȃ̊e�f�Ï��ʂ��B

�@���ŕa���̎��ÂɈڂ�B���ꂼ��Ƀ��C�g���g���Ă̎B�e�ł���̂ŁA�����������Ԃ̂�����d���ł���B

|

�i�f�j���S�n�߂��Ŏi�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�i�g�j���@���̉q�����i�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�@�ʐ^�i�f�j�̐����ɁA���X�؎��i��Z�j�A���S�n�߂��̒����R�Nj敺�핔�ŎA�Ώ����x�A��x�L�͈͂ɂ킽��A�E�сA�����A���M�l�Z�x�Ƃ���B

�@���邩��ɒɁX�����A�ʂ��̂��\���킯�Ȃ��C�ɂȂ�B

�@��N�e���r�i�������Ǝv���j�ɏo���A���̎��̓��C�g�̔M�Ńs���s���ƒɂ������Ƙb���Ă���ꂽ�B

�@���ꂽ�킯�ł���B

�@�a�@�̈ē��Ɛ��������Ă����������̂��O�Ȉ㒷�̕����B���Y�搶�B

�@�ʐ^�i�g�j���@���̉q�����i��O�j�A����W�����Ɍ���������E�Ώ��̂��ߎ��������A���x�̒E�сA�����A���M�A�Ǔ_����B

�@�u��ՓI���ҁv�Ƃ���B

�@�搶���픚���Ă����w�����\�\����픚��t�̏،��x�Ƃ����{���l�l�N�ɏo�ł��Ă�����B

�@���̂Ȃ��ɍ���̉f�悪�A��x�ČR�ɖv�������Z�N��ɕԊ҂��ꂽ���A�Ȃ��ꕔ�̓J�b�g����A���S��f����Ȃ��������ɋꂵ�ނ̍��ŁB

�@�u���ۂɌ����̔ߎS���͉��l������M��ɂ�������̂ł͂Ȃ��B

�@������o�����@���҂̏́A����̈��ЊQ���̊��҂̏������Ƃ���Ƒ卷���Ȃ��̂ł����āA����ňꕔ�͐��肵����Ƃ��Ă��A���̔ߎS���͖����̈���\�������Ȃ����̂ł���v

�@�̌��҂Ȃ�ł͂̎v���œǂ܂��Ă����������B

�@�搶�͂��̎B�e���ɁA�ˑR�ٗl�ȏł��L���L�C���o���A�������Z�L�ɂ݂܂�ꂽ�B

�@���̂悤�Ȕ���ɑς������ē����Ӑ₵�ċA����Ƃ���A���˔\���̐o�����z�����̂ł͂Ȃ����ƁA�����g�̐f�f�ł���B

�@���Ȃ�̓������x�{���ꂽ�悤�ł���B���݂͂����݂Ƃ����Ă���B

�@�L���ɍs���Ă���͖����̎B�e�ŐV���͂��Ȃ������B

�@�ܓ��������Ǝv�����A���Ԃł��ꂩ����Ă����V���ɁA�V�c�ƃ}�b�J�[�T�[�����̏���̂��̗L���Ȏʐ^������B

�@���������̏��Q�҂����Ĕs��Ƃ������Ƃ��v���m�炳��Ă������A�폟���Ɣs�퍑�m�Ɍ�������ꂽ�v���ŁA���炭�̊ԂȂ��ߑ����Ă������̂ł���B

�@��Z���Z���A�ܒ������w�Z�~��a�@�B�e�B

�@�K�i�̉����f�Î��ɁA�������a���A��K�����̉q���ۂƖۂƂȂ��Ă����B

�@���̊w�Z�͔��S�����܁Z�Z���[�g���Ƌ߂��A�R���N���[�g�̊O�`�͎c�����������͏Ă��A�����A�搶�Ƃ��S�łɋ߂����������ł���B

�@���N�O�̌܌ܔN�Ɂu�픚�̋L�^���v��ʂ��āA�f�Î��Ɏ����ʂ��Ă��邩��A�ʐ^�𑗂��ė~�����Ƃ̐\�����ꂪ�������̂ŁA������������ƁA���d�ȗ����������������Ƃ�����B

�@�ʐ^�i�h�j�����A�f�Â��Ă��鏗������c���}��t�ł���A�L�����a�@�̏��コ��ł������B

�@�w�Z���o�Ă܂��Ȃ��ł������낤���A���ʂɂ́A

�@�u���䂱�����Ă���܂����̔픚�ғ��l���̂ݒ��̂܂Ă��o����A���e�������ォ��A��t�Ƃ��ċ~�슈���ɏo�܂������A���߂͖ܘ_����܂���B

�@���̓����m�l���������Ò����玩���ō�����s�i�D�ȕ��A�̂т��������͑��������狟�o���ꂽ�F�z���w�A�[�o���h�ɂ��Ă܂Ƃ߂��ɁX�����p�B

�@��������Ĉ�҂��Ǝv��ꂽ���͑��̈�l������܂���ł����ł��傤�v

�@���̎��͉f������C�g�͎g�킸�ɋ~��a�@�̎��Ï̎B�e�ł���B |

�ʐ^�i�h�j��c��t�i�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�@�����g����t���ǂ̐l���͂킩��Ȃ��������A��c�搶�����Ò��̒��S�l���Ƃ��Ďʂ��Ă͂���B

�@�����Ă���ɕ��ʂ́A

�@�u�ܒ��Ȍ�����˔\�̗������߂锚�S�n�t�߂̋~�쏊�܂��𑱂��邪�A���N�ɑސE�B��Z�N�ɂ͌����ǔ��a���A�ȗ�����Ƃ��đ̒��y���ȓ��Ȃ��g�ƂȂ�܂����B

�@���A���̎ʐ^�Ƃ̏o�����ɂ�莄�̂���ė������Ƃ������ꂢ�܂ł����̐��Ɏc��Ƃ̎v���ŁA���X�̕s�����ӂ���ė��i���܁j���܂��B

�@�ܘZ�N�Ăɂ́A���a���肤�����₩�ȍs���Ƃ��Ă��̎ʐ^���A�����Z���𒆐S�Ɉ�T�Ԑf�Î��ɂ������܂��v

�@���˔\�̖ڂɌ����Ȃ��|���ƁA�B�e�҂Ƃ��Ďʂ����������������Ƃ����������̂ł���B

�@���͒��M�a�@�A�O���Ԃ̎B�e�ł������B

�@��Z���\����Z�Ԗڂ̑�ō����w�Z�~��a�@�Ɉڂ�B

�@�����܂ł��Ȃ�̔�Q�҂��ʂ��_�o���}�q���͂��߂Ă��邪�A���@���̕�Ǝq�ɏo�����A�����̔��Ǝ��̂���������ꂽ�v���ɂȂ�B

|

�i�i�j���@���̕�Ǝq�i�B�e�F�e�r�r�g�j

�@�ʐ^�i�i�A�j�A�k�j�B�e�Ǝq���ʂ��J���������ł���B

�@�d���Ƃ͂����A�\���킯�Ȃ��C���Ŏʂ����Ă��炤�B

�@�����͗��Ȏ��ł���炵���A���͔���̕a���B���ʂ̕a�@���ߎS��������������B

�@�a���������܂ł��Ȃ��d�Ԃ̗l���ł���B

�@�ʐ^�����ɂ��ƁA�ꃈ�l�O��@�㌎�ꔪ�����@�A�����A����i������j�o�����肽��A���Ǐ�E�P�A�ċz����A

�@�����I���@�n�E�D�����A�����①�ɓ|�ꂻ�̉��~���ƂȂ�B

�@�ꎞ���_���A�E�ҊߒE�P�A�E�G�O���������O����ᇏ�A�E�㓪���T�b�J�n�A�E�сA�������E�̊Ō쒆�A��ꃕ����Ɍ����ǂƂȂ�d�ԁA�Ƃ���B |

�i�j�j�d�Ԃ̕�i�B�e�F�e�r�r�g�j

�iL) 12�̏��̎q�i�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�@����̊O�����Ȃ������̂ɓˑR�̌����ǂɜɑR�i�����j�Ƃ���v���ł������B

�@�����ň�O���͑��Í����w�Z�~�쏊�B�U���ł���A���ɂƂ��Ă����߂Ă̌o���ł���B

�@�\���̕��u���Վ��̉�U���ƂȂ�B���s�{�����r�؋����̎����B

|

�i�l�j�Վ��̉�U���i�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�i�m�j�r�؋����̎����i�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�@�ʐ^�i�l�A�m�j�����s�H�Ƌ~�쏊���̎����̏����B

�@�Ȃ�Ȃ����ƂƂ͂����A���̏L�C�ɂ͂܂����Ă��܂��B

�@�J�����������Ă��Ȃ������瓦���o�������Ƃ���B

�@�����w���̒����c���A�R�Ôg�̋]���ɂȂ�����엤�R�a�@�A�����̋~�슈���ɂ���������������ʂ���w�ǂ̎B�e���I��B

�@�ʐ^�����͉��o�⏕�̈ɓ����L��������ŒS���ォ���ށA�C�c�s�ɂ�����{���|�̍��h���ɋA���Ă���A������ʂ������̂ł���B

�@�����͓�Z��قǂŏ_���̓��ꂳ�Ȃ���̕����ł������B

�@�R�����炪���̎B�e�\��̕a�@�ɑō����ɍs�����́A��w�ǂ̎B�e�͋x�݂ƂȂ�B

�@�O���ɁA�����lj��o������A���̉f��̊��i�K�Őm�ȖF�Y���m�Ƃ��ڐG���Ƃ�A�Ō�̕ҏW�܂Ŏ肪���������G�����ɁA�ق��̎B�e�̗L�������Ƃɂ��Ă����B

�@�B�e���{���Ƃ������ׂ������ɍs���ƁA��������̎B�e�\��n������A�������ʂ����ƂɂȂ�B

�@���S�n�̓��a�@�A���������j�����̔����ɂ��d���A�썑�_�Ћ����̌�e�̃��P�h�A�쒬�̃K�X�^���N�ɂł����n���h���̃J�Q��A�L���w�B���ꂼ��̋����ƁA�n�_�̉����Ȃǂ��B�����̂ł���B

�@�������̔픚�����l������ʂ��A���̐l�����̋ꂵ���ɂ���ׂ�A���������Ȍ������ł��낤���A�ɂ͂ǂ����悤���Ȃ������B

�@�ʐ^�i�n�j�́A�Ă��Ղɂł����r���z�[���B���Ԃ�����Ƃǂ�����Ƃ��Ȃ��l���W�܂��Ă��Ă����B

�@�ŏI�I�ɁA�����̎ʐ^�͉f��ɂ͎g�p���Ȃ��������A�L�^�ʐ^�Ƃ��Ďc�����킯�ł���B

�@�͂��߂̒i�K�ŁA�f��ɂ��g����������Ȃ����A���j�̈�y�[�W�Ƃ��Ă̕��ʎʐ^���c�������Ƃ����v���ł������Ƃ����Ă���B

�@���݂Ƃ͈Ⴂ�H�Ɠ�̎���A�l��l���₷�̂���ς������Ǝv���B

�@���̉f��̃v���f���[�T�[���[���ꎁ���������ɂ��Őf�A�����Ėؑ��ɕ��q����ɉ�X�`�[���O���̓��s�����߂������ł���B

�@�����ʐ^���c���������������������J�҂ł���Ǝv���B

�@�L���ł̓����ԂŁA���C�J�����Z�ܖ�6�~6�������ʂ����B |

�i�n�j�Ă��Ղɂł����r���z�[���i�B�e�F�e�r�r�g�j

|

�@�����Ђ̉����ł������������Ђ����Ԃ��Ȃ��o�c��ʼn��U���A���̃l�K�͎B�e�҂̎茳�ɂ�����B

�@���݂́A�l���L�̌��E�������Ȃ�����A��s�̑��ɂɕۊǂ��Ă���B

�@���N�ɍĂюB�e�̂��ߍL���ɍs�����ƂɂȂ�B

�@�o�Ō��͍L���̖{���ł��鐣�˓��C���ɂ̓c���k�O���B����B�e�ҏW���䓛�L�В��̕����ЁB

�@����͑�����ЂƂ������铌���Ђ���̃����o�[�Z���̏��o�ŎЂł���B

�@�C�O�ڏZ�҂̑����L�����l��������ڕW�Ƃ��A�O��̎ʐ^�Ɠ���n�_����̎B�e�őΔ䂳����ʐ^�B

�@�픚�҂̂��̌�̂悤���A�펞���͌R���閧�ŎB�e�ł��Ȃ��������˓��C�̕��i�A�R�ԕ��̎Y�ƕ����A�ޓ��_�Ђ̕��y���̌����s�s�L���ƌ��̊ό��Ƃ�����{���Ă̎ʐ^�W�ł���B

�@�������������ҏW�ږ�i�ōs���A�B�e�͖ؑ��ɕ��q����A��؎��N�Ǝ��̎O�l�B

�@���C�A�E�g�͌��O����Ƒ��쐸��N�B�ҏW�͎R�����ƕv���ł���B

�@�w�����Ă���L���x�̑薼�ŏo�ł��ꂽ�̂́A���ꂩ���N�������Ă���ł���B

�@����͉p���A���{��̗����B��������Љ��}�i����C���t�����傫�ȏ�Q�ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�����̎ʐ^�̏��߂Ă̈���ł͂��������A���ʂ͂킩��Ȃ��B

�@�o�ł͂��ꂽ�����˓��C���ɂ������Ђ��Ƃ��ɁA���U����j�ڂƂȂ����B

3 �с@�d�j�\�\�L���E����@top

�@�l��N�O�̏��H�A�H�Ƃ͖�����ŁA���������Ď��͋ł������B

�@��Z�N��Z������A���͍L���̔��S�n�ɗ����A���������]�����B

�@���ꂪ�����ꔭ�̔��e�ɂ���Ĕj�ꂽ�X�ł���Ƃ́A���̏u�Ԃɂ͗����������������B

�@����܂ł̏펯�ł͑z�������Ȃ��j��͂ł������B

�@�O�N�Ԃ��H���Ƃ��ČR���ʼn߂������ɂƂ��ẮA����̈����͓��풃�т̂��Ƃł���A���̈З͂��m���Ă������ł������B

�@�u���ꂪ�{���Ɉꔭ�̔��e�ł��ꂽ�̂��v���o�I�ɂǂ����Ă������邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A���͔��S�n�ɗ��������Ă����B

�@�L���E����̌�����Вn�̊w�p�����c�̈���Ƃ��āA�����ɗ���ꃕ�����O�̔�����ܓ��A���{�͒����푈�ɔ��͂ĂďI����}�����B

�@���͏��a��ܔN����ꔪ�N�܂Ō��Ƃ��ă\�������ɎO�N�Ԓ��Ԃ��A�����̂̂��͌R�W�̊O�s�c���i�����Ёj�ɃJ�����}���Ƃ��ċΖ��A��N�ڂɏI����}�����B

�@���܂�ď��߂Čo������I��䂦�A�ǂ̂悤�ȏɑΏ�������悢�̂��N��l�Ƃ��Ă킩��Ȃ��B |

���H�����L���x���i���������j�̉��ォ�琼��������ʂ��݂�B

10����{�i�B�e�F�яd�j�j

|

|

�썑�_�Ћ������珤�H��c���i�E�[�j�����h�[���A��������݂�i�B�e�F�яd�j�j

|

�@��X�ʐ^���������̖ؑ��ɕ��q���ȉ��A����̐����̂߂ǂ��������A�₪�Č}����ČR�̓����i���ɂ������т��邾���ŁA�Ƃ��ɖ��������́A�Ă����߂Ēn���ɑa�J�̏����ɉE����������̂ł������B

�@��X������̐����ɂ��Ďʐ^�ȊO�Őg�����Ă�p�ȂNJF�ڌ��������Ȃ��B

�@���̂悤�ȍ��ׂƂ������ŁA�����Ƃ����Ԃɋ㌎���}�����B

�@�s��Ƃ����������A����Ƃ����قǒm�炳���㌎�ł͂��������A�풆����قǐ�`���ꂽ�S�{�ČR�̐i���͐��R�Ɛa�m�I�ɍs���A�قƂ�ǃg���u�����Ȃ��������A�i����A�X�𑖂�W�[�v�ɂ͓��{��Łu���̎Ԃ�ǂ��z���Ƃ��́A�ˎE���邱�Ƃ���ׂ��v�Ƃ������̂ɂ́A�����������A�Ƃ����������C�����N��Ɏc�����B

�@�����A�������Ĕނ�̍s���͖���I�ł���A������X�̂܂��ɂ͎��R�Ƃ�����C���������B

�@�푈�Ƃ����A�������������N���ɂ킽���čS�����ꂽ�������߂��������g�A���炭�̊ԁA�ڕW�����ނ̂ɋ�J�������B

�@�K�R�I�ɔ����Ƃ��ċɂȂꂽ���̒������ꂾ�����B

�@�펞���͈��Ɠ��A�Ƃ����낱���ȊO�̔��H��Y�ꂽ���̒��̔��R�ł���B

�@�����������{�����ł������Ƃ��A�A�����J��̌R�͐ɂ����Ȃ������P��������o���āA�~���̎�������ׂ̂Ă��ꂽ�B

�@���̎��̂��肪�����ƁA���������������͂��܂ł��͂�����o���Ă���B

�@����Ȃ����������ł������p���Ƃb���[�V�����i�ĕ��̌g�s�H�Ɓj�A�Ђ���Ɠ��ł͂ƂĂ����������ł��Ȃ��B

�@����ȏ��ł̋㌎�ɁA�����ȂŁu���{�w�p������c���q���e�ЊQ�������ʈψ���A�L���E����w�p�����c�v�Ƃ����������̒c�̂��ł��āA���{�f��Ђ���Вn�̋L�^�f��B�e���˗����ꂽ�B

�@�������X�`�[���J�����}���̎肪�Ȃ��A�������~�����Ƃ����v������X�̂Ƃ���ւ����B

�@���̂߂ǂ��������Ò��͍����Ă�����X�ɂƂ��Ďd���Ƃ͂܂��ɓV�̐��ł������̂��B

�@���������l�I�ɓ��������A�ړI�n�̏ڂ������킩��Ȃ��B�Ƃɂ�����ςȔ��e�炵���B

�@����܂ł́u���˔\���e�v�ƌ����Ă����̂�����Ɓu���q���e�v�Ƃ������t�ɒ蒅���A��l���I����ł���A��Вn�ɍs���A�ÂɂȂ�q�����ł��Ȃ��B

�@���̂��������a�ɂȂ邵�A�����͍��㎵�ܔN�ԁA����s�\�ȂǁA�Ƃ̉�������ь����Ă����B

�@��X�ʐ^���ł͂��̂悤�ȕ��͋C�̒��ʼn����̐l�I���i�߂��A�e�r�r�g���Ǝ������܂����B

�@���͐�ꂪ���낻����n�ɂ����ł������a���N�Ɍ����A���̂Ƃ��Ȃ���A�g�d�ƒm�炳��Ղ��̂��Ƃ͐S�z���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����A�g����ȍl������`���ĉ��債���͎̂��������A���ł����Ă�邤�Ƃ����C�������������B

�@����ɉ����s��ň�x������ł����̂�����̌����ł��������B

�@�㌎���ߌ�O�Z���������A���������ɒ������B

�@��������͑D�ōL���Ɍ����������F�i���A�ꔑ���ĎO�Z���A���{���|�C�c�s�����ɓ���B

�@����Z�������������g���b�N�Ŕ��S�n�܂ŃX�^�b�t�ƂƂ��ɑ��肱�܂ꂽ�B

�@�r���̓��͂�����ƕЂÂ����Ă���A�ĐՂɂ͂��܂��Ƃ��Ȃ��A�l�ʂ���قƂ�ǂȂ������B

�@��ł킩�������Ƃ����㌎�ꎵ���ɐ����{���P��������䕗�ɂ���āA�������������������o���b�N�͂Ȃ��|����Ă��܂�����̂��Ƃ������B

�@�����ăg���b�N����~�肽���́A���S�n�ɂ�����R�i�ڂ�����j�Ɨ��������݂̂ł������B

|

���S�n�̕��˔\������B�e������{�f��Ѓ`�[��

�i�ʼne�F�яd�j�j

�@�����ڂ͔��S�n����B�e���J�n�����B

�@�o����O�ɁA�����̖ؑ�������́A�����܂ł������c�̈ӌ��ɂ����ĎB�e����悤�ɁA���ꂮ������y�͂��Ȃ��悤�ɂƒ��ӂ��ꂽ�B

�@���y�Ƃ͎����̎�ς����ƂŎB�e���邱�Ƃł������B

�@�Ƃ��낪�����c�̕��X�͑����̐ݒu�ɁA�y�H���Ȃ���̌��@��ɖZ�����A���ɋL�^�̎w���ǂ���ł͂Ȃ��B

�@���c�̌��ʁA�J�����}��������͂Ǝv�����Ƃ�������R�ɎB��܂����Ă���Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���n���������؈ꑐ���Ȃ����I�i���ꂫ�j�̊X�A�������s����䶔��i���сj�̐Ղ���B |

�����̕������㗬���ɂ��ꂽ�������B

10����{�i�B�e�F�яd�j�j

|

�@�ǂ��w�J�����������Ă����\���O�̈��@�����i���т��傤����j�̐����������Ă���悤���B

�@�������Ĕ��S�n���玟��ɗւ��Ђ낰�Ȃ���A�r�p�̒n���B��������Ƃɂ���B

�@�����ځA���S�����Ƃ���ꂽ���a�@�t�߂���B�e���J�n����B

�@�Ƃɂ��������Ȃ����I�̔��S�n���猩�n���ƎY�Ə�����i�����h�[���j�̕��p�ɕ�̗ї�����̂�������B

�@������������ɍs���Ă݂���i���@���Ɛ������j�قƂ�ǂ̕���|��Ă��Ȃ��A�����S����������ς��Ă���B

�@�����͔��ł����Ǝv����A�Ă������ꂽ���Ђő��̓��ݏ���Ȃ��B

�@�ӂƖڂ��ڂ��ƒ���̖��ƑN�₩�ȗA�����炢���Ǝv���邵�ڂԁB

�@�����Ƃ�����ꂽ���ܔN�͑��������Ȃ��A���̌��t�����̒��ɓ˂��h�����Ă������A���̗����܂����̕Ћ��ɂ���B

�@�������픚�㐔�\���ŐV��������ӂ��A�����V���b�^�[���������\�����ԂɉԂ��炢�������͂ɉ����z�b�Ƃ����u�Ԃł͂��邪���炬���������B

�@�������ɏo��B���H��c���̌����ɓ���ƌ����̎Y�Ə���ق��ڂɓ���B

�@�K�������ɂȂ��������A�i�K���オ��Ɛl�C�̂Ȃ��͂��̂��̎c�[�̏�̕����炩�����ɐl��������B

�@�܂����Ǝv�������オ��ɂ�Đ��͂܂��܂��傫���Ȃ�B

�@�����ɂ͐��l�̊؍��l���������Ă����̂ł���B

�@�ނ�͂����N�͂��邱�ƂȂ��傫�Ȑ��ŕꍑ����g���Ă����B

�@����ɏo�Ċ��I�̊X������B���߂Č����̈З͂���������ꂽ��������B

�@���̓��͓V�C���悭�H�̋�C�͐��ݓn���Ă����B

�@���Ƃ����Ă��̑S�e�����߂����B����̐����Ɉ�i�ƍ��������̋����K�i��o��߂ĎO�Z�Z�x�̃p�m���}���B�e�����B

�@�������猩��L���̒��S�X�͌ߑO�̋t���̒��ŐÂ��ɉ�������Ă����B

�@�s�̓������c�f���鍑���ɂ́A�������O���瑖�肾�����s�d�A�s�������l�X�A�n�ԁA��������������͂��ꂽ���ɂ͐l��l�ʂ��Ă��Ȃ��B

�@���̎��̎��͖���䕗�̂��Ƃ͓��ɂȂ������̂ŁA���˔\�̋��낵�����O�ꂵ�Ă���̂��Ƒz�����Ă����B

�@���ۂ͂͂₭�������������o���b�N���㌎�ꎵ���A��B����ɏ㗤�����䕗�́A�̂��ɍL�������������������������U�݂���o���b�N������������������Ă��܂����B

�@���͂��̓��̎B�e���I���ďh�ɂɋA��A���̎������͂��߂Ēm�����B

�@���̓�����͈���ш�̔z�����A�g���b�N�Ŕ��S�n�t�߂܂ʼn^��A��������e���̕��S�ɏ]���Ďl�U���čs���B

�������v�X�i���[�j10����{�i�B�e�F�яd�j�j |

���S�n����50m�̐������B���S�n�̂��ߕ�͓|�ꂸ�A

���������Ɉړ������B10����{(�B�e�F�яd�j) |

�@���͔�r�I��̂��������[�v���f���[�T�[�ƁA�ڂڂ�������Ǝv�����̂�T���ĕ����B

�@�������s�����闊��͎����̑��A���̊�ƂȂ�R���̕s���͐����ɏP���Ă���B

�@�����H���̐�Ηʂ̕s���͍s�����a�ɑ傫�Ȏx������������B

�@���̏�ǂ���T���Ă����̏o�Ă���Ƃ��낪�Ȃ��B

�@��������ɂ̂ǂ̂��킫���Ȃ��Ƃ����̂��C�ɂȂ�Ȃ������B

�@�c�����˔\�̂��Ƃ����ɂ����āA���̌�����肪�S�҂̂悤�ɏP���Ă���B

�@��L�����[�g�������`�O�L����ɎB���Ă��������悤�Ȕ�ʑ̂������Ă��e�Ղɑ����i�܂Ȃ��B

�@�����ɖڂ�]����Ƃ�����Ƃ����䶔��̐Ղ�����A���e�Ƃ̘A�������߂�A�������������ɗ��Ă����Ă���̂��ڂɂ��B

�@����̂��̂������B

�@�h�ɂɂЂ������Ă���̗[�H����ςŁA���߂�ꂽ�H���ȊO�݂͂Ȍ��n���B�Ȃ̂ʼnf��ǂ̗�������̋�J�͕����ł͂Ȃ������炵���B

�@���������ŁA���ǂ��ɂ͂��������̂Ȃ����R���������̂ł���B

�@����͓����Ƃ��Ɏ��ǂ��̏���Ƃ��Ėؑ������͓c�q�P�j�N�i���̌�y�j�����Ă��ꂽ�B

�@���̑��ړI�́A�����A�����̂��Ȃ����n�̕��˔\�ɂ��āA�����B�e���݂̃t�C���������˔\�J�u�����N��������Ƃ����^�₪�n�I���ɂ������B

�@����łƂ肠�����ŏ��̓��̕����܂Ƃ߂ēc�q�N�������܂Ŏ����A����A���̌��ʂ����n�ɘA������Ƃ�����͂��ɂ��Ă����̂ł���B

�@���̓c�q�N�͐펞������w�k�����œ����Ђɂ��Ă����B

�@�ނ͐�t�����ł̐��܂�ʼnw���玩���̉Ƃ܂ŁA���l�̓y�n��ʂ�Ȃ��Ŏ����̉ƂɋA���Ƃ�����n��̑��q�ł������B

�@������t���瓮����܂œԈȏォ���Ēʂ��̂ŁA�����ܕ��̖��߂Ŏ���甒�Ă�z�܂ɓ���ĉ^�сA�D�P�����̎��̍Ȃ��C�Â����Ă��ꂽ���ł������B

�@�ނ͂˂��ݔN�̂������A�����ȑ̂��悭�������A����Ƃ��Ă͐\���Ԃ�Ȃ������B

�@���̔ނ�����̍L���s���ɁA���ƈ�l�̕Ă������b�N�ɓ���Ă��Ă��ꂽ�̂ł������B

�@����Ȃ��Ƃ͂�m�炸�A�A���̋Ԃ�̉�X�����āA�Ă��Ղ���d�M��̓y�䕔����T���A�f��ǂ̓d�C�W����j�N�����������炢�d�M��������Ă��܂����B

�@�����Ĕ�ᴐ��т����[�̐���т̘e�ɂ����ƓY���Ă��ꂽ�B

�@���̎��̋�V�����̂��������͂�����ƌ��t�ł͕\���ł��Ȃ��A���肪�����v���o�ł���B

|

�������̒���B10����{(�B�e�F�яd�j)

|

�������B�g���b�N�A�I�[�g�o�C�A���]�Ԃōs�������B

�E���ɔn�Ԃ��݂���B 10����{�i�B�e�F�яd�j�j

|

�@���̔ނ̎B�e�����A�����ǂ̊ԓ����m�̎d���Ԃ���Ă�ࣂꂽ�ꂽ�Ԃ��̏\���J�b�g�����̎茳�ɂ���B

�@�˂ɍ��q�I�ɉ�X�̍s�����x���Ă���Ă����B

�@�h�ɂɋA��Β����ꂩ�疡�X�M�Ɏc�������X���W�߂ď`������A�����ǂɔ��Ă̑��̉����g���āA�������̐�������������Ă�������肵�Ă��ꂽ�B

�@���ꂩ��Ƃ������̍s�����a���̂т��̂͂����܂ł��Ȃ��B

�@�Ƃɂ��������̖ړI����͂���A�c�q�N���茳�ɂ��Ă���������������ɂ��Ă��s���͂����̂ŁA���������ւ͓����ړI�œ����ɋA����f�̃t�C�����E�����[�ǂɈ˗����邱�Ƃɂ����B

�@�n�j�̕Ԏ��ɂ͐�����v�������A���̊Ԃ̎B�e�͂����߂Ă������B

�@���S�n���猳����ɉ�������w��L���A�{�ʂ�𓌕��֔����x����k�サ���L����̖k�����Ԑ��������������̎B�e�����͈͂����A���̎B�e�ɗv������T�Ԃ͒���������A�܂��Z�����������B

�@��Z���\����A�e�r�A�c�q���N�ƕʂ�A���͓��f�̉��[�v���f���[�T�[�ƍL��������Ɍ��������B

�@�Ԓ����[���ƃE���j���[���A�v���g�j���[���̈Ⴂ�ɂ��Ęb���������B

�@������������C���Ƃ͂����Ă��A�܂����̎S����L�^���邱�Ƃ�\�z����ƈÑR����C���ɂȂ�B

�@�����Б��ɏh���Ƃ�A�������璷��ɒʂ����Ƃɂ���B

�@������ƕʂꂽ�c�q�N�͖����ȋe�r���ƍs�����Ƃ��ɂ���̂����A�������A�ނ̓��[���C�Ў�ɔ��S�n���瓌��L���̕ӂ���s���A���傤�ǒ��ǂ��������̂ŁA��l�ň�����p�N���Ă����̂������ł���B

�@���̎��|�J�b�Ƃ��u�X�b�Ƃ��\���̂ł��Ȃ�����w��ɕ������B

�@�Ȃɂ��Ȃ��U��Ԃ��Č���ƁA��^�̖h�Ηp���Ƃ��v�[���Ƃ������鐅���̒��ɁA�ӂ��ꂽ�����������Ă����B

�@�ނ������Ȃ�����ƕ����������̂Ɍ����������ł���B

�@��т���������ɂ��ǂ낫�A�u�ԁA�ނ͑����Ă��������ł���B�@�ނ͂��̗�������e�r���̏���Ƃ��ē��ԁA���邢�͗��R�a�@�ւƓ��Q���邤���A��̉�U�ɗ��������H�ڂƂȂ����B

�@���܂��܋e�r���ƕʂꂽ���̓��A�ނ͈�l�̕��m�̈�̉�U�̘e�ʼn^��Ă��鍜�A�]�A�������̂̕��������[���C�ŎB�e�����B�@�c����ɂ������̐����B�e����Ƃ��ɁA�]���鍜����Ŏx�������G�͐��U�Y����Ȃ��ƍ�������B

�@���̔ނ���U�ɗ������������ɂ�A�������Ɉ�̂ɑ��鋰�ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă䂭�B

�@��N�ނ́u�푈�ɂ��l�E���̊��o����Ⴢ��Ă䂭�ߒ����킩��C�����܂���v�ƂԂ₢���B |

���S�n�ɕ��˔\���������Ȃ����钲���c

�i�B�e�F�яd�j�j

|

�@�����̋��낵��

�@�����̋��낵���͌`�̂��������ł͐����ł��Ȃ��B

�@�ڂɌ����Ȃ����́A���˔\�̋��낵�����������̂��{�|�Ȃ̂����A�����ł̓A�j���őz��������G�ȊO�̒P�Ȃ�ʐ^�Ő������Ă݂悤�B

�@�G�����炵�Ă������߂ɂ̓_�C�i�~�b�N�Ȃ̂ŁA�����̋��낫����[�I�ɕ\������̂ɂ͊��D�̂��̂炵���B�����Ď��͐�������B

�@�����ł����A����͓˂��o����ł͂Ȃ���ł���A���̍����܂Ő���������ꂽ��ł��B�ǂ����Ă��H

�@��ʂɂ��������Ռ��g�͔��˂��đ������S�̂�������A���̔r���ǂ̍����܂Ŏ����グ���B

�@���͂��̃X�i�b�v���B�����Ƃ��A������A�Ǝv�킸�����猾�t���o���B

�@�o�b�N�Ɏs�d����ʂɓ����Ă������炾�B

�@���̍�����s�d���\���s���̕����瑖�肾�����炵���B |

�������̓˂��ł��J���r���ǁB

10����{�i�B�e�F�яd�j�j

|

�@�֍s�����O���͋��̐��l�߂Ő��H���I�o���Ă���B

�@��O�̓��l�߂̋��b�͑S�����Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA��͂苴�̐������������������Ǝ��Ȃ�Ɍ��_�����������̂ł������B

�@���̂ق��ɋ��̏�̓d�M�������E�ɐQ�Ă��邱�Ƃ������B

�@�ŏ��̏Ռ��g�Ƌz���g�����݂ɂ��������A�㉺���ɂЂ��ς�ꂽ�Ǝv������ł����̂��A�d���̎�t���ʒu�̈Ⴂ���炻���ł͂Ȃ����̂Ƃ킩�����B

�@DANGER�@keep up shoulders

�@�H�̂������������Ȃ��璷��w�Ɍ������ĕ����B

�@�K�����߂��ł������낤���A�w�ォ���̎l�쓮�̑�^�g���b�N���n�����������Ĕ����ė���B

�@���̎����Α��ɏ����l�l�ő唪�ԂɃ��b�R�̕�݂��R�Ƃ�ň�x�݂��Ă����B

�@�s�������Ă���ӂ�Ԃ�Ɠd���ɕ\��̔��������Ă������B

�@���� shoulders ���A���Ƃ͂킩���Ă��H���ɒ��������A���Ō��ȊO�́A�Ǝ��P�����B

�@�₪�ĘH�������A�Ɨ������Ă��A�ǂ����ĘH���ȊO���댯�Ȃ̂��������o���Ȃ������B

�@�������˔\�����̓��H�̂ݏ��Ȃ����S�Ȃ킯����Ȃ��A�������낢�ŔƔ��f�������A�S�ɂ���Ƃ����B

�@��^�g���b�N�Ƒ唪�ԁA���ƃ��C�V�����A���̐}���s��ȂƁB |

�K�������s�������i���R�g���b�N�Ɣz���̈����^�ԑ唪�ԁA

�d���ɂ́u�댯�v�Ɠ\���Ă���i�B�e�F�яd�j�j

|

�@��R���w�Z�Z��

�@���N�A���̍炭���A��e�Ɏ��������ē���̏��w�Z�̍Z���������A�Z��ɐ�����������������v���o�͒N�ɂł�����B

�@�^����œ]�сA����o�錌�����ɋz�����܂�Ă䂭�̂����āA�O�����݂��߂ĉ䖝�����v���o�A�㋉�̊w�Z�ɐi�݁A�Z��̈���ŗF�Ə�������荇�������ƁA�Z��Ƃ͐l���̋��ŁA�l���ꂼ�ꑸ���v���o�̏ꏊ�ƂȂ��Ă���B

�@�I�킩��O�Z�N���o���A���a�܁Z�N�̔����A���͒���s���猴���ЊQ���Ҏ[�̂��߂ɏ����ꂽ�B

�@�픚��̋㌎�A�����ЊQ�����c�ɉ�����čL�����A��Z�����{�ɂ��̒���������Ԃɂ킽���ĊБ�����ʂ������ĎB�e�����B

�@���ꂩ��͎d���ɒǂ�ꑱ���A�O�Z�N�Ԃ�ɍĖK�ł��Ă��̒n�ɗ��������A���܂�̌����ȕ����Ԃ�ɁA���͂������Y���̋C���ō��ە�����ق���A�����Ă̔��S�n��T���B

�@�����Ɍ������ԃr���̉Y��s�X�߂邤���A���̖ڂ͐^���ʂɌ������R���w�Z�ɓB�Â��ɂȂ��Ă����B

�@���̓��A�F�O����ł��鏬�w�Z�ɑ����^�ԁB

�@���̊w�Z�ł͋F�O�̓��i��������j�ɂ́A�ċx�ݒ��ł��A�S�Z���k���o�Z���Č��l�Ȏ��T���s����B

�@���͗��o�Ƃ��ĐȂ�^���Ă��������A���������̎ʐ^�̂���ɂƊ��ӏ�܂ł��������B

�@�������͎O�Z�N�O�̍Z��Ɏv�����͂��A�������ڂ���B |

�����ꗎ������R���w�Z�Z�Ɂi��j��

�Z��Ɏc���ꂽ�⍜�i���A�B�e�F�яd�j�j

|

�@�Z��ł͊��X�Ƃ��Ė싅�ɋ�����q�������̐����������ɕ������Ă���B

�@�s��ɉ����Đ�̂Ƃ������̌o���ɑł��̂߂���A���m�̌����ɜ��i���̂́j���B�e�𑱂��Ă������͘A���̋ƈ�A�̊����ɂ������Ȃ����R���̋u�˂�o��A�S����R�����w�Z�Ɍ��������B

�@�Z���������A�Z��ň�x�݂Ƃ������Ղȍl���ōZ��̈�p�ɗ��������A���͎����̖ڂ��^���Ɠ����ɁA�S�ƂŌ㓪�����ꌂ���ꂽ�悤�ȏՌ�������A�̂��k�����̂����ł��v���o���B

�@�Z��̐����瓌�ւƈ��ɁA����Z�̂��̔����̗̂c�c

�@�ǂ̂��炢�̎��Ԃ��o�߂����̂��L���ɂ͂Ȃ����A�l��l�K��邱�Ƃ̂Ȃ��Z��́A�Î₪��Ԃ��x�z���Ă����B

�@䩑R�Ƃ��������������A�͂��ƋC���������A���ӎ��̂����ɐ����̃V���b�^�[����Ă����B

�@�킸���ɏĂ��c�������������������̂悤�ɂ��ēV����䶔��ɕt���ꂽ�⍜�́A��l�̒��ɁA�ꌩ���Ďq���Ƃ킩�鉽�̂��̈⍜������B

�@�قƂ�ǂ̐l�͓S�J�u�g�������܂܍Z���䶔��ɕt���ꂽ�̂��B

�@�������̍Z�ɂŔ픚����A�������݂ł�����r��搶�̂��b�ŁA�R���H��ƂȂ����w�Z�͒��p���ꂽ�H���ɍ������đ����̓����w�k�������Ŕ픚�����ꂽ�̂��Ƃ����B

�@�����̎��́A���̂悤�Ȏ���͒m��R���Ȃ��A������������ɔ픚���Ă�������䶔��ɂ����܂ܕ��u���ꂽ�⍜�̖��O�����v���Ƃ��A�@���������{����ǂ����邱�Ƃ��o���Ȃ������̂ł���B

�@�����y�������͕���Œ@�����悤�ɓ��ʂ̍Z�ɂ��Ԃ��B

�@���ӂɂ͔R���c��������֎q�Ȃǂ����������W�߂��A�����̒��Ɏ߂ɑ���T��ۂɎc�����B

�@�ǂ����ĔR���Ă��Ȃ��̂��s�v�c�ł��������A䶔��̍ޗ��ɂ����c��̊��A�֎q�ł������Ƃ킩�������A�V���ȓ{��ɐg���k�������Ƃ��v���N�����B

�@����ȔN�[�������ʎq���܂Ŏ�肽�Ă��푈���A���̒ꂩ�瑞�B

�@�F�O�̎��T���I���A���V�̉��ɋN����q���̐��ɗU���A�O�Z�N�O�ɗ܂����Z��ɏo��B

�@�����̂܂܂̍Z�ɁA�����̂Ȃ��q�������̏����A���a�Ȃقُ݁A���̎q�����������Z�ɂ̓����ɂ͎O�Z�N�O�ɎB�e�����Ƃ��̋T���Ղ����̂܂c���Ă����B

�@���̃L�Y���A�푈��ے肷��⋩�̂悤�Ɏ��ɂ͕������Ă����B

�@�u�N�����̐�y�́A���̍Z��Łv�ƌĂт��������Փ����������Ȃ���A���ꗎ���銾��@�����ƂȂ������������B

�@�Z��Ƃ͉^����̏����ɏ����Ċ�сA���������̌��ɂ��܂����݂���ł����Z��Ȃ̂��ƁA���͎l�Z�N�O�̏�R�Z��Ɏv�����������A���a�̑��������ё��������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|