|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ 中国戦線の物資争奪戦

|

1 持久戦下の占領政策 top

「徴発(ちょうはつ)」にたよった日本軍

作家石川達三は一九三八年、日中戦争時の華中を舞台に、小説『生きている兵隊』を発表した。そのなかに、つぎのような一節がある。

夜が明けて点呼を終り朝食をおけると、勤務のない兵隊たちはニコニコとして野営地から出て来た。

勤務で出られない兵がどこへ行くんだと問うと彼らは、野菜の徴発に行ってくるとか生肉の徴発だとか答へた。

進軍の早いしかも奥地に向っている軍に対しては兵糧は到底輸送し切れなかったしその費用も大変なものであったから、前線部隊は多くは現地徴発主義で兵をやしなっていた。 |

「徴発」、つまり日本軍は中国人からものを強制的にとりたてて、軍隊を維持していたのである。

そして、必要な物資を可能なかぎり現地で調達するというこのやり方は、日清・日露戦争以来の日本軍の伝統的な作戦方法であった。

「輜重輸卒(しちょうゆそつ=輸送兵)が兵隊ならば、チョウチョ、トンボも鳥のうち」――こうした歌がうたわれたほど、日本軍のなかでの補給部門の位置と役割は低かった。 |

関係略年表(1)

1931 (昭和6)年

9月、柳条湖事件勃発、日本軍、総攻撃を開始する(満州事変)、

1932 (昭和7)年

3月、「満州国」建国宣言、

6月、満州中央銀行設立、幣制統一事業を開始(35年6月終了)、

1935 (昭和10)年

11月、国民政府、幣制改革を布告、米中間で第1次銀協定を締結、華北で、冀東防共自治委員会がつくられる(12月、冀東防共自治政府となる)、

12月、興中公司設立、

1936 (昭和11)年

5月、米中間で第2次銀協定を締結、

1937 (昭和12)年

7月、盧溝橋事件勃発、8月、日本軍、上海上陸、

10月、軍票使用を閣議決定、

12月、南京占領(南京大虐殺事件おこる)、

1938 (昭和13)年

3月、中国連合準備銀行(連銀)設立、幣制統一事業を開始(39年3月終了)、

5月、徐州占領、

10月、武漢占領(以後、日中戦争は対峙段階に入る)、

11月、「東亜新秩序声明」、北支那開発株式会社・中支那振興株式会社設立、上海を除く、華中・華南占領地で日銀券使用禁止、

12月、汪兆銘、重慶を脱出、興亜院設立、中支那派遣軍、司令部の経理部内に金融科を新設し、上海に中支那派遣軍経理部上海出張所(「七号事務所」)を開設、

1939 (昭和14)年

2月、海南島占領、

6月、「乙資金」設定、

8月、中支那軍票交換用物資配給組合(軍配組合)設立(44年7月解散

12月、上海で日銀券使用禁止、

1940 (昭和15)年

3月、汪兆銘、南京に新政権を樹立、

7月、第2次近衛内閣発足、松岡「大東亜共栄圏」を提唱、

9月、日本軍、北部仏印に進駐、日独伊三国同盟締結、12月、中央儲備銀行設立、

1941 (昭和16)年

2月、東南アジア占領地の軍政施行につき、検討がはじめられる、

4月、日ソ中立条約調印、

7月、日本軍、南部仏印に進駐、華中で、「清郷工作」がはじまる、

10月、近衛内閣総辞職、東条内閣発足、

11月、「帝国国策遂行要領」を決定、 |

だからこそ現地での物資調達のもっていた意味は大きかった。

これは決戦を重視し、戦闘行動のみを中心にすえた思想である。

だが、補給を軽視した日本軍のこの伝統的なあり方は、作戦が比較的短期間に終わった日露戦争や第一次大戦の青島占領作戦、シベリア出兵、満州事変の場合にはその欠陥がさほど顕著にはでなかったが、戦争が長期化し戦線が拡大すると、たちまち表面にあらわれてきた。

『生きている兵隊』の舞台となった日中戦争はその典型であり、太平洋戦争になるとそれがもっとも露骨なかたちであらわれていく。

「どこまで続くぬかるみぞ」

一九三七年七月七日に勃発した日中両軍の衝突は、たちまち華北・華中全域をつつむ日中全面戦争へと拡大していった。

日中戦争勃発と同時に日本軍は、華北鉄道沿線ぞいに九月に保定・大同、一〇月に石家荘・包頭、一一月に彰徳・太原を占領し、農村部をのこして都市部と鉄道沿線部を戦渦にまきこみながら南下をつづけた。

華中でも八月に日本軍が上海に上陸し、一二月には南京を占領する。

(このとき悪名たかい「南京大虐殺」事件がおきた)。

三八年にはいると華北・華中戦線ともに、さらに戦火が拡大した。

北支那方面軍は済南以南および山西省南部の占領作戦を展開しながら南下を開始、中支那派遣軍もこれに呼応して北上し、両者は徐州で中国軍主力を包囲・殲滅(せんめつ)する作戦を展開した。

徐州占領作戦は三八年五月に徐州占領をもって終わるが、殲滅作戦は成功せず、中国軍は包囲網をぬけて奥地に撤収した。

日本軍は同年八月、武漢(武昌・漢口・漢陽)占領作戦を展開し、撤収をつづける中国軍を包囲しようとしたが、一〇月武漢は占領したものの、これまた中国軍主力の捕捉に失敗する。以降蒋介石は重慶にたてこもり、抗戦をつづけることとなった。

この間に日本軍が中国戦線に投入した兵力は計二四個師団。

わずかに日本内地に一個師団、「満州国」・朝鮮に九個師団をのこすのみの最大限動員であった。

日中戦争はこの武漢作戦を契機に対峙段階に入る。 |

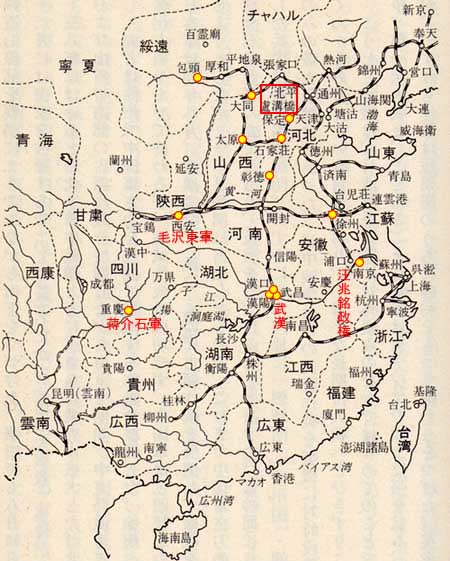

北京(北平)の盧溝橋で起った些細な事件が、みるみるうちに中国各地に広がった。そして蒋介石は重慶に逃げ込み、日中の全面戦争になっていった。

また、当時中国には西安に毛沢東の共産党軍もあり、蒋介石は日本軍とも毛沢東軍とも戦わなければならなかった。

また一時的に南京に日本の傀儡政権の汪兆銘政権ができた。 |

「どこまで続くぬかるみぞ」という言葉どおり、不得手な長期持久戦へとひきずりこまれていったのである。

こうした経験は、日清戦争以降の対外侵攻のなかではじめてのことであった。

日清・日露戦争、第一次大戦と、ことあるごとに日本は東アジアで領土拡張を試み、植民地領有をめざしたが、いずれも作戦は短期間のうちに勝利をもって終わりをつげた。

英米といった超大国の了解をとりつけ、地方政権もしくは弱小政権を相手におこなった小規模な戦争だったから、これでこと足りたのである。

だが三一年の満州事変にはじまり三七年に全面化する日中戦争においては、英米とは対抗する関係であり、相手としたのは統一をおしすすめていた国民党政権であった。

持久戦は不可避であった。

汪兆銘(おうちょうめい)の新政権発足

日本軍は、占領直後に、大都市を中心に自治委員会や治安維持会など、さまざまな名称の現地行政組織をお手盛りでつくっていった。

そして三七年一二月には、北京に王克敏(おうこくびん)を行政委員会委員長に中華民国臨時政府、翌三八年三月には、南京に梁鴻志(りょうこうし)を行政院長に中華民国維新政府がつくられる。

だが、指導者たちは時代おくれの清朝官僚や軍閥政客のたぐいであった。

王克敏は清朝時代からの財務官僚で、辛亥(しんがい)革命後は直隷(ちょくれい)派軍閥政権のもとで中国銀行総裁や財政総長となり、のち奉天軍閥に転じて政務整理委員会の委員兼財務処主任となった人物。

かたや梁鴻志は日本とむすびついた軍閥段棋瑞(だんきずい)の腹心で、彼のもとで秘書長をつとめた政客であった。

以下、各部長クラスも旧清朝官僚か軍閥政客であった。

いずれも、中国の大きな歴史の流れのなかからは置き忘れられ、こけむして傍流によどむ化石のような存在だった。

長期戦の様相があきらかになった以上、日本はそれまでにもまして、占領地行政に全力をあげざるをえない。

だが、腐敗した軍閥政客の現地行政府では、有効な占領地支配はまったく期待できなかった。

そのため近衛内閣は、武漢作戦が終了した直後の三八年一一月、「東亜新秩序声明」を発表する。

この「東亜新秩序声明」は、もし、重慶の国民政府が中国共産党と袂をわかち、抗日政策をやめるなら、ともに手をたずさえて「東亜新秩序」を建設する努力をおしまないというもので、「日満支」三国の政治・経済・文化の提携をよびかけるものであった。

そして、北支那開発・中支那振興の両国策会社を設立して資源確保にのりだすとともに、一二月には占領地行政を統括する内閣直属機関として興亜院(こうあいん)を設置する。

「東亜新秩序声明」は大きな効果をうんだ。

そのさそいにのって一二月、汪兆銘(おうちょうめい)が重慶を脱出し、和平反共救国声明を発したのである。

汪は孫文直系の部下で、一九二〇年代は国民党左派を代表し、三〇年代には国民党副総裁として蒋介石につぐナンバーツーの位置にいた。

当時の汪は、反共を第一に対日早期和平をめざすべし、と強硬に主張していた。

だが、汪は日本側に裹切られたかたちになった。

脱出にあたって汪が了解していた「東亜新秩序」とは、日本の特務機関との間で一一月にとりかわした「日華協議記録」と「日華了解事項」であった。

その内容は、“日華防共協定の締結”“満州国の承認”“日華経済提携”“治安回復後二年以内の日本軍の中国撤兵”などである。

ところが、脱出した汪に日本が示した「東亜新秩序」とは、「日華協議記録」締結一〇日後の御前会議で決定された、「日支新関係調整方針」とよばれるもので、それは、日本軍の駐屯と日本資本の対中国進出を大幅に認めさせる一方、中国人による中央政府は事実上認められず、いつ日本軍が撤兵するかも明示しない、いってみれば中国を日本に従属させようとしくんだ強硬な対中国方針だった。

日本側の背信行為に汪は激怒したが、すでに重慶を脱出していたため、これにしたがうほかはなかったのである。

四〇年三月、北京の中華民国臨時政府と南京の中華民国維新政府を「合併」させるかたちで、汪兆銘を首班とする新政権が南京に樹立される。

南京政府の要職を構成したのは、かつて汪とともに国民党の要職にあった人たちであった。

陳公博(立法院長)、植民誼(外交部長)、梅思平(工商部長)、丁黙邨(社会部長)、周仏海(財政部長)らである。

彼らは汪とおなじく、日本軍の協力者として活動させられることになった。

だが、日本軍のあとおしで南京に新政権を成立させたことは、重慶の国民政府との早期和平をいっそうむずかしいものとした。

結果的に、日中戦争を「泥沼」化させる要因になったのであった。

「点と線の支配」

さて、三八年秋ごろにおける華北の政治状況について、当時の北支那方面軍参謀副長たった武藤章はつぎのように述べていた。

わが占拠地域における部隊の警備配置は単に鉄道や主要道路に沿う地区だけの、いわゆる点と線の支配であった。

従って一歩奥地に入ると蒋系軍(国民政府軍)のゲリラや共産軍の勢力下にあり、日本軍の勢力は面的に北支を制していたわけではなかった。

治安は悪く、鉄道の爆破は日々伝えられ、北京でさえ脅かされていた。

ことに共産軍は山西省の山岳地帯に根拠を占め、京漢線と津浦線との中間地区、山東省の山地、更(さら)に冀東(きとう)地区に組織を拡大し、巧妙な遊撃戦をもって日本軍の間隙を縫い治安の攪乱に狂奔していた。(防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書/北支の治安戦(1)』) |

「点と線の支配」と武藤参謀副長が認めたように、北支那派遣軍の駐屯する都市と鉄道沿線だけが日本の支配地域で、背後にひろがる農村地帯は国民政府か共産党の影響下にあったのである。

日本軍にささえられ、その「内面指導」でしか行政を展開できない日本占領地の傀儡政権も同様で、彼らの威令も「点と線」の範囲にとどまった。

いな、そのなかですら民心の掌握ができなかったというべきであろう。

それは、汪政権発足以後といえども、大きな変化はなかった。

麻痺状態の地方行政

民心掌握に失敗していることをよく示すのは、地方行政の実態である。地方行政機構も日本軍のお手盛りでつくられたが、そこにあつまったのは金品めあての土豪か軍閥の部下どもで、あまりの品性劣悪さのために、日本軍自身がなげくありさまだった。

華北の治安工作を担当した杉山部隊の作成した『治安工作経験蒐録』(一九三九年)でその実態をみてみよう。

華北占領地では、「有為の人材は敵と共に敗走したる結果、職員の素質著しく低劣にして其の機能を発揮し得ざる」(山西省朔県)とか、「県知事何再萬は県内土豪の出身にして、治安維持会副会長より知事に就任せる人物なるも行政的手腕なし」(河北省平山県)とかいった報告が多く、したがって「県城において自衛団を組織し、各村より将来自衛団団長となるべき人物約五十名召集せる所、其の過半数は程度不良にして、村民より若干の金銭を貰い、拝み倒されて出て来たような始末」(河北省深県)で、ついぞ日本軍は有能な人物を見いだすことはできなかったという。

行政活動の基礎となる租税の徴収も円滑にはできなかった。

たとえば彰徳県の場合、「徴税成績宜(よろ)しく未だ道県公署より補助金を受けず」と道や県の公署より補助金をうけていないことを「成果」として報告しているが、このことは別の見方をすれば、いかに補助金で県行政をおこなっている例が多いかを逆に実証しているといってよかった。

むしろ「当時税金も徴収出来ず、県庁の諸費用は軍管理中の塩を売却せる金を一時借用し充当しある状態」(山西省洪洞県)のほうが一般的だったのである。

華中占領地区も似たりよったりだった。くわえて治安状況が悪化していた。

興亜院華中連絡部『江蘇(こうそ)・浙江(せっこう)・安徽(あんき)各地施政概況』や満鉄上海事務所『宣撫(せんぷ=人民をなだめる)工作概況』によりながら、三九年前後の華中をみてみよう。

これらによれば、

「最近各段堤防及び石岸が遊撃隊に破壊されたり」(江蘇省江都県)、

「遊匪(ゆうひ)に橋梁数箇処を破壊せられたるも、均(ひと)しく県公署より建設股(建設班)に修理を命じ、全部竣工せり」(江蘇省青浦県)、

「本県の公路付近一帯は、時に遊匪出没し交通を破壊す」(浙江省徳清県)といった記録がのこされ、遊撃隊の活発な活動を物語っている。

占領後においてもなお、「県城を確保しつつある外、悉(ことごと)く敵匪の蹂躪(じゅうりん)に帰しつつ」(江蘇省鎮江県)あるとか、「我が警備力は最大限度県城一箇所を守るに足るのみにして、全くの籠城にて手の下し様なき状況」(漸江省嘉善県)とかいうありさまだった。

有能な人材は、国民政府とともに去るか、のこっていても遊撃隊と「内通」している疑いがこく、「県公署全般に期待さるる人物少なきを以て、優秀人物の吸収方知事に慫慂(しょうよう=勧める)中」(江蘇省鎮江県)となげかせたのである。

したがって、租税徴収も、「城内居住の地主が郷区に赴き地代を取立つこと不能なるに因(よ)り、地租徴収に甚大なる影響を受く」(漸江省嘉興県)、「現在田賦(でんぷ)徴収処の設立ありと雖ども、環境の関係に因(よ)り全く有名無実の域を脱せず」(安徽省巣県)といった状況で、租税徴収もままならなかった。

経済支配のカギ=通貨

さて、占領地支配を継続するためには、権力機構の整備とともに、経済の支配が必須である。

台湾・朝鮮の植民地統治の経験をもとに、「満州国」また傀儡政権を樹立した華北・華中で日本がとった政策とは、つぎのようなものであった。

まず武力制圧したあと、行政機構と徴税機構を整備し、地主たちを組織して土地調査事業をおこなう。

その一方、「敵産(接収した相手側の財産)」に本国の資産をあわせて中央銀行を設立して、円にリンクする通貨による幣制統一事業を実施する。

つまり相手国通貨を回収して日本経済圏の一翼としてとりこんでゆく。

さらに、資本輸出をおこなって経済開発の主導権をにぎり、さまざまな産業政策を展開する。 |

以上である。

だが、いまみてきたように、軍事的な決定的勝利をえることはできず、武力制圧した占領地においても民衆の抵抗は根強いものがあった。

しかし、日本はこの政策を強引におしすすめようとし、経済面における“戦争”がはじまるのである。

しかも、くりかえし述べたように、日本軍は現地調達を基本としていたから、安定した物資調達のために占領地の経済支配は最重要課題であった。

そして、その経済支配のカギは物資の流れのゆくえを決定する通貨である。

したがって、中国戦線における物資争奪戦は、まず通貨をめぐる「通貨戦争」のかたちをとった。

しかし、いま述べたように権力機構が貧弱であったにとどまらず、金融力においても国民政府に対して劣勢だった日本は困難に直面することになった。

この通貨戦争の様相はどのようなものであったか。

まず「満州国」からはじめて、華北、華中・華南の状況をそれぞれみていくことにしよう。

2 通貨をめぐる戦争 top

「満州国」でなぜ幣制統一が成功したか

一九三一年の満州事変により翌年成立した傀儡政権、「満州国」における幣制統一はみごとに成功する。

それまで中国東北地区では、各省にある官銀号(かんぎんごう=中央銀行)が別個に通貨を発行し、紙幣だけでも「幣種十五、券種百三十六」といわれるほど複雑な状況であったが、三二年六月に満州中央銀行が設立され、三年間にわたって幣制統一事業が行なわれた結果、三五年六月の事業終了時点で、金票(朝鮮銀行券)をのぞく旧紙幣の回収率は九七%に達した。

満州中央銀行券(国幣)による統一が成功したのである。

この「世界貨幣史上、未(いま)だ曾(かっ)て見ざる好成績」(『満州中央銀行十年史』)という大成功の理由は、まず官銀号の現銀を差し押さえたことにあった。

日本軍は満州占領以前から支配のための運営資金として狙っており、事変勃発と同時になににもさきがけて各省の官銀号を奪取し、そこにたくわえられていた銀をほぼてつかずのまま手に入れたのである。

これに朝鮮銀行を経由して三井・三菱の資金がくわえられて、それなりの金融基盤が形成されたことが成功の第一の理由である。

そしてつぎの理由は、相手とした銀行が奉天軍閥の弱小資本だったことであった。

だが、華北占領地では国民政府の通貨=法幣(ほうへい)が相手であり、いささか勝手がちがった。

日本の脆弱な金融力では歯がたたない、英米をバックとした漸江(せっこう)財閥の基幹銀行の発行したものだったからである。

華北における幣制統一の企て

華北ではすでに朝鮮銀行券が一定程度流通していたから、日中戦争勃発当初、日本軍は朝鮮銀行券をそのまま使用していた。

しかし戦争が長期化するなかでは、それではもはや不十分となった。

華北を恆久的資源供給地とすべく画策する日本は、「満州国」と同様、中央銀行設立を企てる。

しかし、蒋介石ひきいる国民政府は、法幣による幣制統一を三五年に宣言し、統一通貨圈を形成する政策を強力におしすすめていたときであったから(くわしくは本章3節で述べる)、正面衝突はさけられなかった。

日中両国にとって、焦眉の急は華北の銀行の所有する銀である。

これをどちらがみずからのファンドにできるかは重大な問題であった。

とりわけ金融力の弱い日本にとって重要だったことはいうまでもない。

当初、日本が計画した華北連合銀行は資本金八〇〇〇万円を予定しており、華北の銀行が所有する銀をあてにしていた。

だが、蒋介石は華北の銀行が所有する銀を封印しており、華北主要銀行もまた最終的に出資を拒否する。このため、日本の華北経済支配の青写真は大きく狂ってしまう。

結局、日本からの融資分の現銀三五〇万円をくわえたわずか現銀一〇七〇万円をもって新銀行設立にふみきらざるをえず、三八年三月、中国連合準備銀行(略称「連銀」)が開業した。

そしてただちに、連銀券による幣制統一事業が実施されていく。

しかし、設立の経緯からもあきらかなように、国民政府の法幣にくらべて連銀券の力はいちじるしく弱かった。

日本軍は連銀券の流通拡大のため、法幣の価値切下げを強行したが、それでも三九年三月の事業終了時点で、その回収率は推定でわずか六%前後だった。

満州の場合とは比較にもならず、つぎのような報告がなされるありさまであった。

| 連銀券が流通しているのは都会地と鉄道沿線の我が占拠地帯に限られ、一歩奥地に入れば連銀券は全然流通せず、法幣によってのみ物の交易が行なわれているに過ぎない現状。(東亜研究所『支那占領地経済の発展』) |

法幣駆逐に失敗したのである。農村部は「法幣王国」であり、また共産党の農村解放区では辺区(へんく)券という独自の通貨が流通していた。

そして三つどもえの通貨戦が展開されるなか、日本軍は連銀券の非流通地域を「匪賊(ひぞく)地帯」と命名し、討伐作戦をくりかえしていく。

華中・華南の軍票と儲備銀行

華中での戦端は一九三七年八月、日本軍の上海上陸によりひらかれる。

当初、日本軍は日銀券を使用していた。

戦地における日銀券使用は日本経済に重大な影響を及ぼしかねない。

当然予想されることであるにもかかわらず、あえて日銀券をつかったところに、短期決戦を想定した軍部の甘さがうかがわれよう。

日銀券を使用することの問題はすぐに生じた。占領地で使用された日銀券が日本に還流すると、インフレをひきおこすから、内地還送はきびしく制限された。

そうすると上海周辺には日銀券があふれかえることになり、対法幣相場や対ドル・ポンド相場において内地円とのあいだに格差が生まれる。

上海円か内地円に対して安くなったことによって、利鞘(りざや)稼ぎを目的とした上海むけ貿易の激増をもたらしたのである。

円が投機の対象となったのであった。

三七年一〇月には軍票を使用することを閣議決定、一一月柳川兵団の杭州湾上陸作戦から軍票が本格的につかわれはじめる。

三八年一〇月のバイアス湾上陸作戦を契機に華南占領地でも軍票が使用されていく。

そして長期戦必至の情勢があきらかになった同年一一月以降、日銀券の使用を禁止、回収しはじめた。

三九年一二月には、日銀券が集中していた金融中枢地の上海でもこの方針を徹底、軍票一本化に全力をあげたのである。

流通額はバイアス湾上陸作戦後には五七〇〇万円だったのが、太平洋戦争直前の四一年一一月には一億七四〇〇万円になっていた。二年間に三倍となったのである(清水善俊『支那事変軍票史』)。

華中・華南では法幣の力は華北にましてつよかったため、幣制統一は事実上不可能であり、ながく軍票が主要通貨とされていく。

三九年五月には、先述した中華民国維新政府のもとで華興商業銀行が設立されるが、幣制統一はまったく問題にもならなかった。

四〇年一二月、南京の汪兆銘政権の基幹銀行としてあらたに中央儲備(ちょび)銀行が設立され、儲備券が流通していくが、しかし軍票が主要通貨であることに変わりはなかった。

なお、太平洋戦争勃発と同時に状況が変化するが、それはⅢ章5節で述べよう。

3 法幣(ほうへい)のつよさの秘密 top

国民党による北伐が完了

日中戦争期、日本軍は国民政府が発行する法幣との通貨戦争に勝利できなかった。

では、なぜ国民政府は強力な通貨をもつことができたのか。

その秘密を解くためには、一九二〇年代の中国にまでいったんもどらなければならない。

当時、軍閥割拠の中国では、メキシコドル・香港ドル・円銀などが沿岸交易地域に流通し、これに中国で鋳造された袁世凱(えんせいがい)銀貨や雑多な銅貨、軍閥の発行する多様な紙幣、銭荘(せんそう=中国の中小銀行)のだす銭票などがかさなって、通貨流通は複雑をきわめていた。

多くの国々が一二九年の世界恐慌を契機に金本位制を放棄して管理通貨制度に移行しようという時期に、中国だけが多様な銀系通貨の流通にとどまった究極の理由は、中国が半植民地だったことにあった。

英仏をはじめとするヨーロッパ諸国は、軍閥をつかって中国を分割支配し、沿岸都市の租界を拠点に貿易と金融を掌握した結果、二〇年代までは、統一した通貨圈を形成することができなかったのである。

だが二〇年代後半、あたらしい動きがあらわれた。

二八年六月に国民党北伐軍が北京に入城、軍閥割拠による中国支配の時代が基本的に終る。

国民政府による全国統一の見通しがたつなかで、全国経済会議(二八年六月)、全国財政会議(同年七月)がひらかれ、幣制改革にむけて動きだした。

そして、国民政府による中国統一化が避けがたいものとみなした欧米各国は支援の方向をあきらかにする。

二八年七月、アメリカは関税自主権を承認する条約を国民政府との間でとりかわした。

イギリスも二六年一二月の「一二月覚書」以降、国民政府を承認する方向に動きはじめ、二八年一二月、アメリカ同様、関税自主権を承認する条約を締結する。

このとき世界の大勢に背をむけ、あいかわらず軍閥を利用して中国分割をおしすすめようとし、それが可能であると考えた国が日本であった。

財政危機にたつ国民政府

二九年にはじまる世界恐慌と、三一年の満州事変の勃発すなわち日本による中国分割の動きが状況を複雑にした。

世界恐慌は全本位制を動揺させ、そのあおりをうけて中国の銀価値も変動を余儀なくされた。

これに満州事変による東北市場の喪失がかさなって、国民政府は財政危機に直面する。

金融恐慌のさなか、三三年四月、国民政府は新銀元による通貨統一をめざし、「廃両改元」を実施、幣制改革の第一歩をふみだした。

だが、三四年以降のアメリカの銀買い上げ政策が、銀価値の変動に拍車をかけ、中国の経済は苦況においこまれた。

ときのルーズベルト政権は、恐慌離脱の手段として銀買い上げによる景気回復と輸出増大に期待をよせたのであったが、この結果、国際銀価格が高騰し、大量の銀が中国から流出して中国経済はデフレ状況におちいったのである。

金融パニックが発生し、多くの銭荘(中小銀行)が倒産に追いやられた。

このなかで、ふるくから中国に利権をもっていたイギリスは三五年六月、リース・ロスのアジア派遣を決定し、彼に局面打開をゆだねた。

出発に際し、彼がえがいた解決策は、一〇〇〇万ポンドの国際借款を「満州国」にあたえ、「満州国」は国民政府の「満州国」承認を前提に代償としてこの1000万ポンドを中国に譲渡する、そして東アジアのデタント体制をつくりだすという案だった。

リース・ロスは、カナダ経由で九月に日本にたちより、外相広田弘毅(こうき)・蔵相高橋是清(これきよ)らと会見して対中国共同借款への意向をといただす。

だが日本の対応は冷淡そのものだった。

広田は、いまさら満州国承認を中国からとりつける必要なしとはねつけ、外務次官の重光葵も、満州問題の解決は日中両国当事者がやるべきで第三者がはいるべきではないし、中国は財政援助しても効果はないと述べていた(外務省『日本外交年表並主要文書』)。

高橋とリース・ロスの会談内容はあきらかでない。

だが高橋は、幣制改革そのものに反対ではないにしても、成功する見通しはないと判断していたのではなかろうか。

離日して中国にむかったりリース・ロスは、上海到着後に同様の提案を中国側に示すが、中国側からも承認がえられぬままに、このプランそのものは挫折を余儀なくされた。

幣制改革を断行する

この間にも中国での銀流出、金融パニックはつづいていた。

これを回避するため、リース・ロスの動きとは別に、宋子文・孔祥照ら国民政府の首脳は、財政顧問のヤングらをまじえた政策立案集団をつかって、あらたな幣制改革プランを作成していた。

それは、中央・中国・交通の三銀行券を法幣として、通貨発行権を中央準備銀行の性格をもつ三銀行に集中し、銀行および民間所有の銀の国有化をはかり、この銀を売却することで外国為替準備を確保し、あわせて借款をうけいれて、補助貨幣を発行して幣制改革を実施するという案だった。

中国を訪問していたリース・ロスも、この案に賛同する。

こうして、三五年一〇月までに細部のつめをおこない、一一月三日、幣制改革が断行されたのである。

幣制改革の布告の内容を要約すれば、以下の六点であった。

① 一九三五年一一月四日以降、中央・中国・交通の政府系三銀行発行紙幣をもって法幣とする。

② 前記三銀行以外の通貨の新規増発はゆるさないが、従来流通していたものについてはさしあたり流通させ、一定期間をもうけて法幣をもって回収する。

③ 法幣準備金の保管およびその発行・回収・兌換事項は、発行準備管理委員会を設けてこれを処理する。

④ 銀貨・地銀などは、その銀含有量に応じ法幣と交換されなければならない。

⑤ 従来、銀本位貨幣単位をもって締結された契約は、満期とともに法幣にもとづき決算されなければならない。

⑥ 法幣の対外為替相場を安定させるために、中央・中国・交通の三銀行は無制限に外国為替の売買に応じなければならない。 |

つまり、各種通貨および紙幣が流通していた中国の貨幣制度をあらため、中央・中国・交通三銀行が発行する紙幣を法幣とし、これをもって各種銀貨および紙幣を回収し、さらに外国為替の無制限売買を通じて、この法幣の対外為替相場を安定させようとするものだった。

この改革の成否はつぎの二点にかかっていた。

ひとつは、国民政府の指令がどこまでおよぶかである。

当時、華北では日本とその支配権を争っており、三六年六月には広東・広西で反蒋介石的な動きがおきていた。

蒋は広東・広西をみずからの支配下におさえこんでいくと同時に、華北では、天津・青島に発行準備管理委員会分会を設置して幣制改革事業の推進につとめ、日本軍の接収を防ぐために華北の銀行が所有する銀を同委員会の管理下においたのである。

日本軍はその奪取をくわだてたが、成功しなかった。

いまひとつは、イギリス・アメリカ・日本といった諸外国がこの改革に協力するかどうかであった。

具体的には、銀の国有化にあたり、どこまで在華外国銀行がこれに協力して自己の保有銀を法幣と交換するかである。

イギリスは、三五年一一月四日以降、在華イギリス人の現銀使用を禁止して法幣の使用を命じた。

また在華イギリス銀行は手持ち保有銀の法幣への兌換に協力した。

その際、国民政府は外国銀行に対し、譲り渡した現銀に匹敵する法幣を供与するだけでなく、年五%の利子支給を与える処置をとった。

イギリス系銀行を筆頭に、三六年一月一〇日までに日系銀行を除く外国銀行は、すべて自己の手持ち現銀を法幣にかえて、国民政府の銀国有化に協力した。

銀を国有化し、国民政府の管理下におくということは、法幣の信用・安定のために不可欠だっただけではない。

獲得した保有銀を諸外国に売却して、為替安定基金を確保するためにも必要なことであった。

しかし、先述したように、アメリカはすでに銀買上げ政策をとっていて、中国経済をデフレにおいこむまでになっていたから、その対策がまずなされなければならない。

対策ぬきに銀の売却をおこなうならば、歯止めのない銀流出をもたらし、かえって中国経済を破綻にみちびくおそれがあるからである。

米中交渉がどうしても必要であった。

三五年一一月、第一次米中銀協定につづき、三六年四月、中国は上海商業儲備銀行総経理陳光甫(ちんこうほ)を団長とする経済使節団をアメリカにおくり、五月アメリカと第二次銀協定を締結する。

この協定の結果、中国は自己所有の銀の一部をアメリカに売却し、その代金を法幣安定為替基金としてアメリカにおくことが可能になったのである。 |

|

その際、アメリカは法幣のドルリンクをつよく希望したが、中国側はこれを拒否、英米通貨との連繋をつよめながら法幣の対外価値を維持する政策を実施していった。

では、法幣による旧通貨回収実績はどうであったか。

史料的制約で、回収実績を詳細にたどることは困難だが、在上海大使館商務書記官石井光次郎の有田外相宛公信によれば、三六年八月までに六五%の回収実績をあげ、「三六年年末迄(まで)は殆(ほと)んど全部の回収が期待せらるるにあらざる乎(か)」と報じている。

また同じ外務省外交史料館史料綴りによれば、上海を中心とした都市部では、改革着手二ヵ月後の三六年初頭で、八一%以上の回収実績をあげたことが報告されていた。

この数値が正しいとするなら、国民政府の幣制改革は大成功をおさめたというべきであろう。

こうして強力な法幣が誕生したのである。

日本はどう対応したか

国民政府が幣制改革を準備してきた一九三〇年代とは、日本側からみれば満州事変から華北進出の時期に該当する。

宣統帝溥儀(ふぎ)を執政という名の傀儡(かいらい)にすえて、三二年三月一日に「満州国」の樹立を内外に宣言した日本は、以降、現地政権を擁立した傀儡政権づくりをめざしていた。

「満州国」の外壁をかためるべく、日本の侵攻の手は、熱河省から華北に及んだ。

三三年五月の塘沽(タンクー)停戦協定で日中の衝突は小康状態を生みだしたものの、裏面で関東軍と支那派遣軍は、資源と市場をもとめて資源調査と密貿易を強行した。

そして三五年六月の梅津・何応欽(かおうきん)、土肥原・秦徳純(しんとくじゅん)の両協定によって、河北・チャハル両省に侵略の矛先をむける。

そして支那駐屯軍は七月、「北支新政権の発生に伴う経済開発指導案」を出して華北親日政権の樹立を想定して分離工作を開始した。

三五年一一月には冀東(きとう)防共自治委員会(一二月には冀東防共自治政府となる)がつくられ、一二月には華北経済支配の実行機関として興中公司が設立される。

この一環として、支那駐屯軍のもとで、大々的な資源調査がおこなわれていた。

たとえば、乙嘱託班と称された調査班は総勢一五〇余人。工業・経済・鉄道・港湾・鉱山の各班にわかれており、工業班は工業立地条件と投資条件、経済班は金融・関税・貿易・産業と合作社、鉄道班は華北鉄道の現況や新線状況・自動車道路・水路状況、港湾班は港湾・内陸河川・水力発電の候補地、鉱山班は鉱山の位置・地質・品質・埋蔵量、自動車・交通道路班は道路と給水状況を、それぞれ調査している。

しかし、華北分離工作の結果はみじめなものであった。

金融をふくむ経済調査を実施した経済班の文書は、それを如実に物語っていた。

昭和一〇年一一月三日、国民政府は幣制改革を断行し、之が実施を各地に通告し、北支の支那当局も亦(また)之を遵守実行に着手した。

此の幣制改革の通告は、恰(あたか)も乙嘱託班の設置直後に発表せられ、これが為、日本側の自主的ないし指導的立場よりみたる北支の通貨対策は全く封ぜられたる姿となり、従て経済班に於ても北支の通貨工作に関しては、之が立案を中止し、姑(しばら)く国民政府の幣制改革の推移を注視し、其の成績を調査する〔下略〕(支那駐屯軍司令部『乙嘱託班調査概要』)。 |

国民政府の幣制改革は、法幣という強力な通貨を生みだしただけでなく、幣制の統一を通じて、分裂していた中国をその周辺から侵攻しつつ分離・併合していくという日本の満州事変までの植民地化政策を不可能にしていったのである。

そのなかで、日本側にも中国の幣制改革に協力すべきだという動きがでてきていた。

たとえば三菱銀行上海支店長吉田政治は、三六年二月に提出した意見書のなかで、中国の幣制改革は「成功とも失敗とも批判する事が出来ぬ」が、「日本が国策として干渉的態度を採ることは決して良き結果を来(きた)さぬ」、

逆に中国の幣制改革を「支援」すべきであり、具体的には在華日系銀行の手持ち現銀を「速(すみやか)に引渡す事が現在の為めにも将来の為めにも得策」だと述べていた(外務省外交史料館史料)。

そして、三六年五月に中国とアメリカとの間で銀協定が締結されて、幣制改革の成功がだれの目にもあきらかになった段階で、路線の転換の動きがはっきりしはじめた。

三七年二月に成立した林銑十郎(せんじゅうろう)内閣の外相佐藤尚武は、軍部出先のおしすすめた華北分離工作のなかで破綻した広田外交にかわり、日中親善をかかげて登場する。

佐藤外相のもとで三七年三月、対中貿易の拡大と幣制改革への協力を目的に、もと横浜正金銀行の頭取であった児玉謙次を団長とする訪中実業団が組織された。

この訪中実業団は、在華日系銀行が中国側への現銀の譲り渡しを約束し、国民政府の幣制改革への協力を約束するという成果をもたらした(ただし上海・漢口・広東にかぎられ、北京・天津・青島については後日の会談にのこされた)。

だが、華北を「第二満州国」にしようという日本軍の策動は、日中親善の動きを断ちきってしまう。

同年七月、盧溝橋事件により日中戦争が開始され、さきに述べたように、中国連合準備銀行を設立して、通貨面においても全面戦争をはじめたのである。

4 物資争奪戦の展開 top

法幣と競合する軍票

さて、日中戦争の舞台にもどろう。くりかえし述べてきたように、物資補給を現地調達にたよった日本軍にとって、法幣との通貨戦争はさけられない。まず、華中の状況からみていくことにしよう。

連銀券による幣制統一事業がおこなわれていた華北では、法幣駆逐をめざす文字通りの通貨戦争だったのに対し、強力な法幣が支配する華中においては屈折したかたちをとらざるをえなかった。

法幣を駆逐するのではなく、法幣を利用して軍票の流通範囲を拡大するという方針である。

これは法幣が華中においてとくに強力であって、むりやり流通を禁止すると占領地域での経済活動が停滞し、物資がすべて法幣流通地域に流れてしまうおそれがあるからであった。

これでは物資調達という本来の目的が達成できないばかりか、国民政府をかえって強化してしまう。

太平洋戦争開始後の四二年のことであるが、日本政府自身が

「〔法幣は上海や中支の経済という椅子のうえにドッシリとすわっていて〕、椅子からおしのけることは出来るかも知れない。

併(しか)し残念なことには肝心の椅子そのものは乱闘最中にペチャンコにつぶされてしまう」(大蔵省『中支通貨政策案要綱』)といわざるをえない状況であった。

そのため華中では、法幣と競合しつつ、軍票流通範囲拡大に全力をあげることになった。

では日本軍は、軍票をどのようなしくみで流通させようとしたのだろうか。

軍票の流通地域と価値維持工作

軍票一本化工作が開始されると、中支那派遣軍(のち支那派遣軍と名称変更)司令部は一九三八年二一月、同司令部経理部内にあらたに金融科を新設することを決定し、上海に中支那派遣軍経理部上海出張所(通称「七号事務所」)を開設した。

この建物が現存していることは、序章でのべたとおりである。

金融科の任務は、軍票工作の指導や金融工作の立案・審議・調査、華中地域への物資の搬出入の監督であった。

すなわち金融科は、華中における軍票対策の司令部というべきものである。

金融科の新設と同時に、各地に軍票交換許可所と軍票物資交換所が開設された。

軍票交換許可所は軍票と日銀券や法幣の交換を業務とする機関、軍票物資交換所は砂糖・石鹸・塩・食用油・タバコ・マッチといった日用品を中国人にたいして軍票建てで販売する機関である。

上海・南京・漢口を中心に、蘇州・無錫(むしゃく)・鎮江といった日本軍の拠点に軍票交換許可所が、第一一軍・第二二軍指揮下の各師団や中支那野戦貨物廠がある主要都市に軍票物資交換所が開設されていた。

(軍票物資交換所は、軍の野戦部隊付属の酒保(しゅほ=酒場)の一部を借りて営業されたほか、百貨店・商社も利用された)。

軍票を流通させるため、日本軍はさまざまな価値維持工作を展開した。軍票に価値をもたせないかぎり軍票はただの一枚の紙とかわりなく、したがって軍票流通量は拡大しないからである。軍票の価値維持はカネとモノの両面から展開された。

カネの面で、軍票の価値維持資金となったのはまず「乙資金」と称されたもので、三九年六月に設定された。

当初の五〇〇万元、追加をふくめて三五〇〇万元にのぼる資金の源泉は上海海関(かいかん)預金で、日本はこれを極秘のうちに流用したのであった。

海関とは清朝政府が開港場仁設けた税関である。軍票は三九年後半こそ多少おちついていたものの、四〇年の三~七月にかけて動揺と低落をくりかえし、軍当局は連日軍票の買い操作をおこない、軍票相場を法幣一〇〇元に対して八〇円に維持するために全力をかたむけた。

この「乙資金」を手はじめに、以降「丙」「丁」「伊」「呂」「波」といったさまざまな名称の価値維持資金が設定されていく。

軍票の価値維持をモノの面から支えたのが、三九年八月に設立された中支那軍票交換用物資配給組合(軍配(ぐんぱい)組合)であった。

「本組合は中支那に於ける軍票の価値維持並(ならび)に流通拡充を図る為、物資の円滑なる輸入又は調達並に配給を為すを以て目的とす」(組合規約第二条)とうたったように、強力な配給機構を組織して日本から華中占領地に輸入される物資を統制し、最少の物資で最大の軍票を回収し、もってモノの面から軍票の価値維持をおこない、軍票の流通領域の拡大をしようというものであった。

52

組合の設立は三九年八月であったが、実際に活動したのは同年一〇月のことで、本部は上海におかれていた。

軍配組合は、華中貿易に実績のある日本の商社を主体に、綿業・人絹・毛糸毛織・工業薬品・染料・紙・穀肥・砂糖の八部を構成し、総務部のもとで、日本からの輸入物資の配給に従事していた。

総務部には総務部委員会と総務部幹事会があり、総務部長と常務幹事が強力な権限をもって各部を指導し、支那派遣軍の将官がこれらのポストを占めていた。

軍配組合は太平洋戦争期にはいると、それまでの日本からの輸入品統制から、逆に日本への輸出統制機関へと変貌していくが、軍主導の物流統制機構という性格そのものは、四三年七月、中華日本貿易連合会(中貿連)の設立とそこへの引きつぎまで変わることはなかった。

華中での物資争奪戦の様相

これらの軍票工作は、結論からいえば成功したとはいえなかった。

もともと軍票を使用また交換可能な場所というのは、日本軍が駐屯しているか、さもなければ日本軍の勢力圏に地域が限定されていた。

つまりは「点と線」に象徴される主要都市と鉄道沿線だった。

しかもその支配地域ですら破綻は明白だったのである。

たとえば、軍票対策委員会(委員長は支那派遣軍経理部長)の事務局が四〇年二月に作成した「上海所在市場の現状」という資料がある(一橋大学図書館所蔵「軍配組合文書/総務部極秘綴」)。

これは上海の市場での通貨流通状況を調査したものだが、その結論ともいうべき「軍票使用の程度」において、「今後に於ける工作上特に注目すべき事項を要約せば凡(およ)そ次の如し」という。

① 租界側との取引は全て法幣を以てすること。

② 日本品は大部分日本商人、土産品は大部分支那商人により取扱はるること。

③ 日本商人は殆(ほと)んど軍票建(だて)、支那商人は殆んど法幣建にて販売せること。

④ 仕入は大体日本品は軍票建、土産品は法幣建なること。

⑤ 顧客中、支那人は殆んど軍票を使用せざるに対し、日本人は相当法幣を使用すること。 |

つまりは、日本人だけが軍票を使用し、日本製品を購入するときのみ軍票が必要だったということである。

日本軍の力がおよばない奥地ならいざしらず、軍票工作の中心地である上海ですらこうだったわけだから、他の地域はおして知るべしであった。

また遼寧省襠案館所蔵の『蕪湖、鎮江、揚州に於ける物資統制の影響調査』という報告書がある。

54

満鉄上海事務所が作成したこの報告書は、四〇年後半、日本軍が軍票流通を促進させるために物資統制委員会をもうけて物流を規制したとき、効果がどうであったかを各都市別に実態調査したものである。

蕪湖(ぶこ)は物資集散地として知られ、日本占領地より塩・綿糸布が奥地へ、奥地から米が日本占領地へと流入する拠点であった。

報告書によれば、日本軍が重慶の国民政府を経済的にしめつけるため、占領地から奥地への物資搬出を規制したのに対し、国民政府側が対抗処置をとったために奥地からの米の出回りが急減し、米の買いつけが困難になってしまったという。

もし、軍票が強力な流通力をもっていれば、たとえ対抗処置が講じられたとしても、軍票による奥地物資の買いつけが可能であっただろうが、実際には、奥地の物資買いつけは、軍票では相手にされず、重慶政府の通貨である法幣でなければ不可能だった。

両者が法幣という共通の通貨基盤の上に立っていたため、対抗処置は容易に講じられたのである。

しかも、調査対象地区の日本占領地においてすら、軍票の流通量が法幣の四分の一以下とあっては、手のほどこしようがなかったというのが本音であったろう。

この報告書は、統制が困難なもうひとつの理由として、共産党の活動をあげていた。

蕪湖の近くには共産党=新四軍の遊撃区があり、ここでも日本軍に対抗した物資争奪戦が展開されていた。

しかも、新四軍の場合には、農民を組織化し、そのうえに実施する経済政策だけに強力であった。

国民政府の抗戦力増強

国民政府はすでに一九三一年、全国経済委員会を組織し、民間企業の活性化の努力を開始していた。

三五年には国防計画委員会を改組して資源委員会を組織し、三六年には「重工業五ヵ年建設計画」のもと、国家資本を投下して内陸部に重工業建設事業をすすめていた(久保亨『中国経済一〇〇年のあゆみ』)。

日中戦争勃発後の三七年一二月、国民政府は「非常時期農鉱商管理条例」を公布して工業力の総動員をはかり、三八年にはあらたに経済部を新設、全国経済委員会・資源委員会をこのもとに統合した。

武漢が占領された三八年一〇月以降、国民政府は重慶を中心として奥地の経済開発と国防工業の建設を推進する。

また物資統制の強化、欧米からのバーター(物々交換)による工業製品輸入などの政策がとられ、三九年には中国・中央・交通・農民の四銀行を一本化して四行連合弁事処を設立、金融力をつよめて法幣の価値維持につとめた(石島紀之『中国抗日戦争史』)。

国民政府の経済政策にくわえ、イギリス・アメリカなど外国勢力のサポートが、中国の抗戦力をつよめ、華北・華中での物資争奪戦を背後から支えたのであった。

物資移動阻止政策と清郷(せいごう)工作

通貨戦争に勝利できず、また民衆の支持がえられない以上、日本軍は強制的手段で物資を確保し、物資が流出することを防がざるをえない。

当時、「上海から重慶まで直通のクリーク( creek=入江)がある」とまでいわれた物資流出をいかに阻止するか。

そのため日本軍は、通貨戦争を戦いつつ、さまざまなかたちで物資移動阻止政策をとった。

三八年一〇月の武漢・広東占領、四〇年七月の「中国沿岸封鎖声明」などは、すべて物資流出ルート切断をめざすものであった。

そして物資移動阻止政策の極限的形態ともいうべきものが、四一年七月以降、汪兆銘政権下の華中で展開された清郷工作である。

清郷工作とは村落囲いこみであり、民衆隔離政策である。

①まず、日本軍や汪兆銘軍が軍事行動を展開し、国民政府軍や新四軍を武力掃討する(軍事清郷)、

②戸籍調査を実施し、住民を組織化して有力者を県長から保甲長までに任命して、統治機構を整備する(政治清郷)、

③そして租税徴収と経済封鎖を徹底する(経済清郷)、

④さらに映画や出版物を通じて「東亜新秩序」の宣伝工作をおこなう(思想清郷)。

これが清郷工作である。(池田誠編『抗日戦争と中国民衆』)。 |

清郷工作は蘇州地区の常熟から開始され、無錫・常州、さらに太湖、上海周辺、そして鎮江・蘇北・浙江へと拡大されていった。

清郷の実態とはどのようなものであったか。

四二年六月から八月まで、蘇州を中心に清郷工作を見聞した石浜知行はつぎのように述べている。

この軍事工作に利用したものは隔絶幕(かくぜつまく)であった。

隔絶幕は、清郷工作地区の周辺に蜒々と張りめぐらしたもので、竹矢来(たけやらい)および電流鉄条網から成っている。

竹矢来は、太いまる竹を斜に編んで高い垣をつくったもので、蘇州地区だけについていえば、全長五九五キロの長さに達する。

この竹矢来は田畑の中といわず、クリーク(入江)といわず、必要なる場所には全部張られている。

電流鉄条網は、蘇州地区だけで七〇五キロに達し、主としてある特定の場所に設けられている。

このほか、展望哨(しょう=見張り)または監視哨(しょう)がある。

これは敵の動静をうかがうために設けられたものであるが、清郷の完成された区域ではもうほとんど使用されていない。

これら隔絶幕のところどころに、特殊検問所、大検問所、小検問所がある。この検問所の設置は二つの目的をもっている。

人および物の検問である。人の検問は敵便衣隊(ゲリラ)の潜入をふせぐためであって、良民証を発給してそれを所持するものにたいしてのみ通過を許すのである。

物にたいする検問は清郷地区内の物資が敵側に流出するのをふせぐためである。〔中略〕

要するに、隔絶幕は、人(敵軍)および物にたいする封鎖網たる役割をなすものである。(『清郷地区』) |

清郷地区では清郷地区統制物資配給組合がつくられ、物資の搬出入にこまかい規定が設けられた。

武器弾薬・火薬・阿片・麻薬は搬出入禁止、また特別許可を必要とするのは、米・麦・小麦・綿花・石油・ガソリン・機械油・マッチ・ローソク・石鹸・塩・砂糖・タバコ・薬品・染料・通信機械・電池など(ただし個人使用のものについてはこのかぎりでない)。

そのほか、清郷地区から米・麦や羊毛・皮革など農牧製品を搬出するときは原産地証明書を必要とし、清郷地区に機械類など工業製品を搬入するときは実需証明書と許可証を必要とした。

当初、この清郷工作の効果は大きなものがあったという。この経済封鎖政策のため、とりわけ共産党=新四軍は打撃をうけた。

この時期まだ、共産党の極左方針が克服されきれておらず、そのため共産党は商人や地主の支持を確実なものとすることができなかった。

この弱点が清郷工作を有効ならしめたのである。だが、共産党が方針転換をすすめて広汎な民衆の支持をえていくと、清郷工作は瓦解を余儀なくされていく。

華北「混淆(こんこう)地区」での物資争奪戦

先述したように、華北では連銀券による幣制統一がみじめな失敗に終わったとはいえ、日本軍は連銀券流通を強制していたから、華北での物資争奪戦はそのまま通貨戦争のかたちをとっていた。

だが、連銀券が流通するのは日本軍占領地のみであり、しかも実質的支配の及ぶ地域は「点と線」にすぎない。

物資の現地調達を至上命題とする日本軍は、支配の及ばない地域の物資を手に入れるため、法幣を使用せざるをえなくなる。

だが、通貨戦争の敗北にくわえて、共産党が日本軍占領地の後方に辺区(解放区)をつくり、そこで独自の通貨政策および物資獲得政策を展開したことが、日本軍の物資調達に大きな障害としてあらわれてきていた。

予想もしなかった強敵が登場してきたのである。

一九四〇年代初頭に作成されたらしい、『中国共産党の経済政策』と題する小冊子が大蔵省に保存されている。

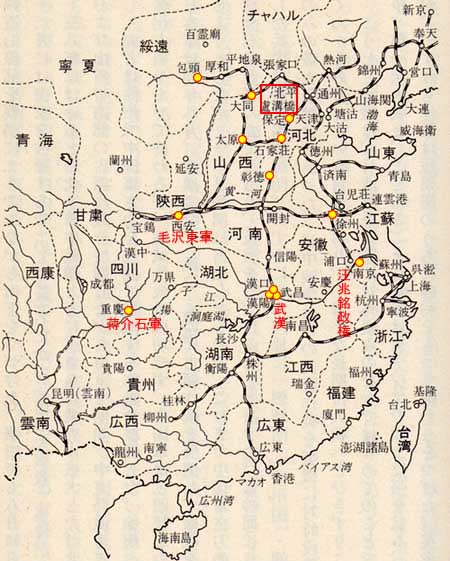

このなかに、河北省定県における通貨流通状況を示す地図がかかげられているが(右図参照)、これをみると連銀流通地区は県城周辺と鉄道沿線地域にとどまり、辺区券流通地区にうかぶ小さな島にすぎないことがよくわかる。

しかも、「実際の治安は県城内だけ」と注釈がつくありさまであった。

さて、問題は物資争奪戦がおこなわれた舞台、「混淆地区(こんこう=入り混じる)」である。

この地区は辺区券と連銀券がともに流通する地域としているが、実際に物資を購入できたのは法幣だけで、それ以外の通貨で物資を購入することは不可能だった。

したがって日本軍は、混淆地域での物資購入のため、たえず法幣への兌換を必要としたのである。

これに対して、共産党の通貨および物資獲得政策とはどんなものだったのか。

日中戦争時期、中国全土で約二〇ヵ所の辺区が設定されたという。

これらの辺区(解放区)では、そのおかれた条件により、こまかい点では相違があったが、共通するのは、辺区政権を樹立したのち、その辺区政権の管理・監督下で、金融・財政政策が展開されたことである。

その要(かなめ)の役割をはたしたのが各地の辺区銀行だった。

辺区銀行が採用した通貨金融政策のあらましはつぎのようなものであった。 |

|

まず、法幣を基盤とした辺区銀行券により、円系通貨の回収と使用禁止をおこなう。

つまり、日本軍の占領時における常套手段である円系通貨による幣制統一事業に対抗し、法幣を基盤とした辺区銀行券による幣制統一事業をおこなうのである。その際、法幣が日本側に流れるのを極力防止した。

つぎに、辺区内外の物資移動に厳重な制限を実施し、これを貿易局の一元的統制下におき、日本軍通貨(華北では連銀券、華中では軍票、中央儲備銀行券など)の辺区内流入を阻止し、回収した日本軍通貨を辺区外に放出することで、辺区内必需物資を日本軍占領地域から購入する。

62

そして、日本軍が必要とする綿花その他の工業原料や食糧の辺区外搬出を厳禁し、逆に辺区内非必需品を辺区外に放出し、辺区必需品を購入する。

つまり、辺区の貿易管理統制を強めつつ、辺区が必要な物資をできうるかぎり大量に購入しようとする物資争奪戦が、日本軍占領地区と辺区の中間地域たる両者の混淆地帯で展開されたのである。

日本軍を追いつめる

日本軍が辺区(解放区)を華北占領の重大な障害として認識し、ここに攻撃の重点をうつしたのは四〇年八月以降である。

討伐作戦をくりかえすとともに、経済封鎖をこころみる。

だが、辺区側は日本軍の獲得の最重要品目である食糧・綿花などの辺区外搬出禁止処置をつよめ、さまざまな自衛処置を講じて、「敵に一粒も渡すな」と逆に日本軍を追いつめる政策を展開した。

同時に、バーター(物々交換)により辺区内の非必需品を放出して生活必需品を獲得し(バーターとしたのは連銀券侵入を防ぐ意味もあった)、奢侈品や自給可能物資に対しては搬入禁止あるいは高率な税を課すなどの政策により、経済強化をはかっていった。

このとき重要な役割をはたすのは、土着流通機構をにぎる商人の動向である。

もともと日本軍は、物資収買にあたって一般市価より不当に低い統制価格を設定するという政策をとったことは、商人や生産者たちを離反させる弱点をもっていた。

「支那側商社や農民は日本側の独占商社に対して、価格の点等より売却を好まず、密輸出その他の方法に依って有利に処分せんとする傾向」(交易営団調査部第三課『華中の収配機構』)という状況が生まれるのは当然だったといえよう。

だが、辺区側が一貫して土着商人の支持をえていたかといえば、そうではなかった。

三九年後半から四〇年はじめにかけて、共産党は辺区内の商人と農村市場の統制を強化する極左的方針をとり、このため市場が萎縮して商品流通が停滞、辺区経済が混乱した。

土着商人の支持を失いかねない状況が生まれたのである。

華中において清郷政策が一定の効果をあげたのも、この政策の後遺症と関連していた。

四〇年後半からの方針転換により、ふたたび土着商人の利益を保護して、必需物資を買いたたくことを避ける。

この結果、日本側官僚をして、「最近の如く、共産軍が我方の買付値より高値に買付くる傾向著しき以上、買値を一定し且公表することは不適当なりと認めらる」(外資局杉山事務官『鮮満支出張報告書』)と嘆かせることになった。

さらに決定的な条件は民衆の支持であった。物資が日本側に流れないように監視する辺区惻の統制が徹底していたのは、民衆がこれを支持し、民衆のエネルギーの総力が動員されていたからである。

辺区中央銀行の信用もまた、民衆の支持にささえられていた。

戦闘の際には、銀行員が帳簿をかついで移動しながら業務をおこなうのが常態であり、辺区の銀行券も粗末なもので、塩や米が通貨がわりにつかわれたりするような状況にもかかわらず、民衆の信用をえていたのである。

日本が通貨戦争に敗れたのは、裏づけの乏しい通貨であったことはもちろんだが、何よりも、侵略者たる日本軍に抵抗する民衆の力であったことを忘れてはならない。

その典型が辺区との物資争奪戦にあらわれていた。

辺区をめぐる物資争奪戦について、華北と華中では状況がことなり、日本の対中国通貨政策も一元的ではないから、あまり単純化してとらえてはならないが、おおむね以上のように要約することができよう。

物資争奪戦の敗北

さて、いままで日中戦争期の通貨をめぐる対抗関係を軸に、検討をつづけてきた。

行論からあきらかなように、日本軍は国民政府軍主力の捕捉に失敗しただけでなく、占領地支配のための通貨戦争にも勝利することができなかったのであった。

日中戦争がまさに泥沼化するなか、物資流出ルート遮断作戦の展開は、いわゆる「援蒋ルート」遮断を名目とする仏印(フランス領インドシナ=現在のベトナム・ラオス・カンボジア)進駐につながっていく。

この背景には、中国占領地からの物資獲得がうまくいかないなかで、あらたに提唱された「大東亜共栄圈」構想があった。

だが、仏印進駐はアメリカの報復処置をよび、太平洋戦争に突入する契機となっていくのである。

5 仏印進駐と「大東亜共栄圈」 top

「大東亜共栄圈」というスローガン

一九四〇年九月の北部仏印進駐にさきだって、日本がうちだしたスローガンが「大東亜共栄圈」にほかならなかった。

同年七月に発足しか第二次近衛内閣の外務大臣、松岡洋右(ようすけ)は就任直後の記者会見で、外交方針について、「皇道の大精神に則(のっと)り、まず日満支をその一環とする大東亜共栄圈の確立」と述べた。

これが「大東亜共栄圈」ということばの最初とされる。

第二次近衛内閣は、成立直後に「基本国策要綱」と「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」を決定、日本・ドイツ・イタリア三国の連携を強化するとともに南進する方針を明確にしたが、松岡は「基本国策要綱」にいう「大東亜の新秩序」を「大東亜共栄圈」と表現したのである。

松岡はこの種の造語能力があったようで、満鉄副総裁をやめた三一年一月、「満蒙はわが国の生命線」とさけんで、その年九月の満州事変の雰囲気づくりに貢献していた。

北部仏印進駐の直後の九月、日本政府は日独伊三国同盟を締結、翌四一年四月には日ソ中立条約を調印して、南進への方向づけはいっそうつよめられた。

そして、アジアの民衆の繁栄を謳うとする「大東亜共栄圈」というスローガンは国民の南進熱をあおり、南方侵略を正当化する論理としてひろめられていった。

だが、がっての「東亜新秩序」の実態が傀儡政権化・植民地化であったと同様、「大東亜の新秩序」のいいかえである「大東亜共栄圈」もまた、スローガンのひびきはどうあれ、その同類にすぎなかった。

仏印進駐とその波紋

日本軍は四〇年九月、仏印・ビルマを経由する物資搬入ルート(「援蒋ルート」)を遮断すべく、北部仏印に進駐する。

この年六月にフランスはドイツに降伏しており、ビジー政権が成立していた。

ヨーロッパ情勢が混乱していることをにらんでの作戦であったが、この進駐はアメリカをつよく刺激することになった。

アメリカは屑鉄・鉄鋼の対日輸出を禁止、日本は苦境においこまれる。

四一年四月、“日独伊国同盟”“日中戦争”“日本の南進”を内容とする「日米諒解案」をめぐって、日本・アメリカの政府間交渉がはじまる。

だが、次章で述べるように、一方ではすでに二月から、東南アジア占領地の軍政施行をめぐる検討がひそかにはじめられていた。

アメリカとの交渉が難航するなかで、七月はじめ、御前会議で「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」を決定するが、これは前月の独ソ戦勃発にともない、南進態勢をとりつつも対ソ戦を準備するというあいまいなものであった。

御前会議から二週間後の七月末、日本軍は南部仏印進駐を強行する。

アメリカはこれにつよく反発、在米日本資産を凍結するという強硬処置をもってこたえた(イギリス・蘭印(オランダ領インドネシア)もこれにつづく)。

この対日包囲網はABCDラインとして宣伝され、国民の危機感をあおった。

資産凍結により戦略物資輸入ができなくなった日本は、タイを通じて、米・錫・ゴムなどの確保にっとめた。

それまでタイはイギリスとの貿易が中心であり、日本との貿易はわずか数パーセントにすぎなかったが、四一年には一挙にタイの輸出額の三八%、一億九四〇万パーツに達した。

この支払いはタイからの借款によった(村嶋英治「日タイ同盟下の軍費交渉 1941~1944」)。

だが、タイからの輸入だけでは、日本軍が必要とする戦略物資をまかないきれるずもなかった。

日米開戦への道

国際緊張がたかまるなかで、九月、「帝国国策遂行要領」を御前会議で決定する。

これは、対米交渉期限を一〇月上旬とし、一〇月下旬までに戦争準備を完了させるという事実上の戦争決定案であった。

近衛首相は日米交渉継続を主張していたが、閣内不一致のため、一〇月に総辞職、東条内閣にかわった。

かくして、対米英戦争が決定的となる。一一月五日の御前会議ではあたらしい「帝国国策遂行要領」を決定、日米交渉の期限は一二月一日、武力発動は一二月はじめときめられた。

この日本の開戦準備の動きに対して、アメリカは最後通牒ともとれる国務長官覚書(いわゆるハル・ノート)を提示する。

そして一二月一日、御前会議で開戦の最終決断がくだされ、太平洋戦争に突入するのである。

top

**************************************** |