|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅱ 南方軍政とはどのようなものだったか

|

1 戦端ひらく――緒戦の勝利

top

戦端はアジアで開かれた

一九四一年一二月八日、NHKの午前六時の臨時ニュースは、日本海軍がハワイのアメリカ軍基地を空襲し、日米が戦争状態に突人したことを報じた。『朝日新聞』(東京)の夕刊こ二月八日発行、一二月九日付)一面にはつぎのようにある。

西太平洋に戦闘開始/ハワイ米艦隊航空兵力を痛撃

大本営陸海軍部発表。(一二月八日午前六時)帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において、米英軍と戦闘状態に入れり。

大本営海軍部発表=八日午後一時

一、帝国海軍は本八日未明、ハワイ方面の米国艦隊並に航空兵力に対し、決死的大空襲を敢行せり。

二、帝国海軍は本八日未明、上海に於て、英砲艦「ペドレル」を撃沈せり。米砲艦「ウエイラ」は同時刻我に降伏せり。(以下、略) |

|

関係略年表(2)

11月、「南方外貨標示軍用手票取扱手続」策定(南方占領地における軍票印刷準備はじまる)、大本営政府連絡会議で、「南方占領地行政実施要綱」を策定、

12月、日本軍、マレー半島に上陸、真珠湾攻撃、米英に宣戦布告、関係大臣会議で、「南方経済対策要綱」を決定、北ボルネオのミリ占領、香港占領、日本・タイ国間同盟条約調印、

1942 (昭和17)年

1月、マニラ占領、香港の軍政庁廃止し総督部を設立、ビスマルク諸島のラバウル上陸、タイ、対米英宣戦布告、

2月、パレンバン占領、シンガポール占領、

3月、ジャワ上陸、ラングーン占領、ニューギニアのラエ・サラモアに上陸、インドネシアのスカルノ、民衆総力結集運動(プートラ)を結成、南方開発金庫設立、

4月、米軍機、東京初空襲、

5月、マンダレー占領、コレヒドール要塞陥落(捕虜の移送をめぐって「バターン死の行軍事件」がおきる)、珊瑚海海戦、陸軍省のもとに石油施設管理機関として南方燃料廠を設立、フィジー・サモア諸島攻略作戦準備を命令、

6月、ミッドウェー海戦(主力空母4隻を喪失)、アッツ・キスカ島上陸、

7月、シンガポール・ジャカルタ・マニラに南方開発金庫の支金庫開設(以後、占領地の主要都市に支金庫または出張所が開設されていく)、南方軍勤務令改正により、軍政監部を新設、サイゴンでタイ・仏印国境画定条約調印、

8月、アメリカ軍、ソロモン群島のツラギ島・ガダルカナル島に上陸(以後、12月31日に撤退を決定するまで奪回作戦をくりかえす、撤退作戦は43年2月)、

11月、「物資交流に関する陸海軍現地協定」、「泰緬鉄道」着工(43年10月竣工)、 |

|

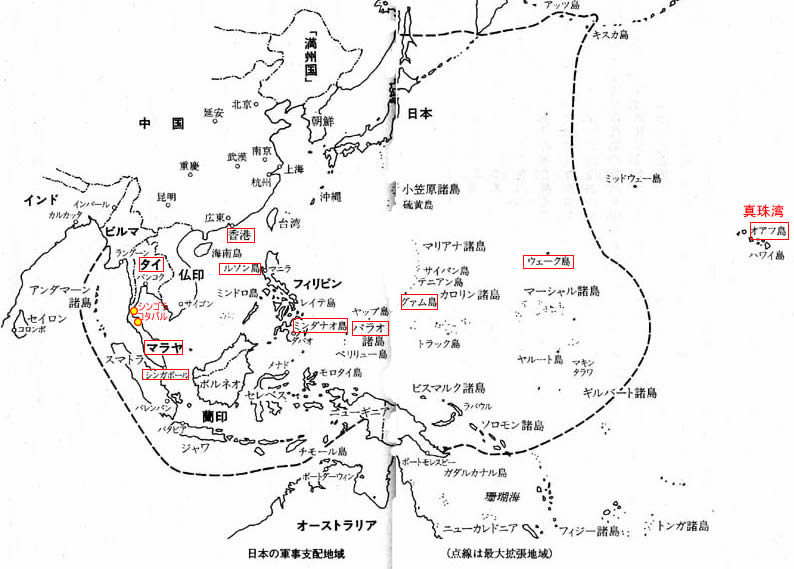

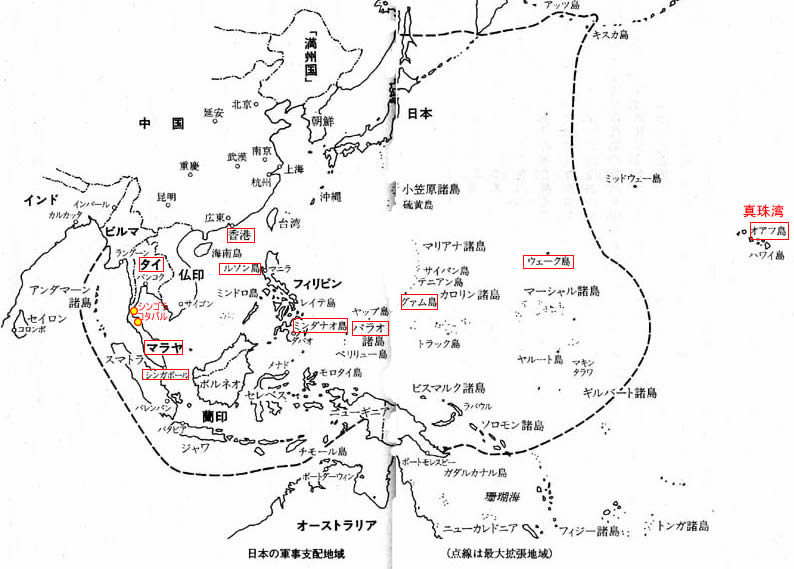

1941年12月8日に日本軍がハワイ諸島のオアフ島の米軍基地真珠湾攻撃で、太平洋戦争が始まったことは誰でも知っていますが、同じ日に、日本軍は赤枠の地点を攻撃しています。この頃、ヨーロッパでは第二次大戦の真っ最中で、フランスもオランダもナチス・ドイツに敗れ、その植民地の仏印(現ベトナム)はすでに日本が無血解放し、蘭印(現インドネシア)は日本軍の前に風前の灯でした。

日本軍のマレー半島のコタバル上陸作戦は真珠湾攻撃より早く、この攻撃の成功がシンガポールの英軍の敗退につながり、東アジアのイギリスの植民地がなくなりました。イギリスは本国がナチス・ドイツのヒトラーに苦しめられている時で、当時は太平洋戦争どころではなかったのです。

|

同じ一面には、「比島、グァム島を空襲」「シンガポールも攻撃」「マレー半島に奇襲上陸」「香港攻撃を開始す」といった見出しで、簡単なコメントがつけられ、満を持していた日本軍がいっせいに行動を開始したようすを示していた。

そしていずれも、攻撃の時期は「本八日未明」だの「本八日早朝」だのといった漠然とした表現がつかわれていた。

しかし、日本時間で攻撃開始時期をしらべてみると、ハワイ攻撃は午前三時すぎ、その一時間以上まえにマレー半島ではすでに戦闘が開始されていたのである。

以下、『ドキュメント真珠湾の日』によりながら、開戦の展開をみてみればつぎのとおりである。

二時一五分 日本軍、マレー半島コタバルに上陸開始

三時一九分 機動部隊第一次攻撃隊、真珠湾奇襲攻撃開始

四時 近衛師団吉田支隊、バンコク南方海岸上陸開始

四時一二分 第五師団の一部、タイ南部のシンゴラ海岸に上陸開始

四時三〇分 第五師団安藤支隊、タイ南部のバタニ、タペーに上陸開始

五時三八分 シンガポールのセレター飛行場を空襲

六時三〇分 宇野支隊の一部、タイ南部ブラチューアプキリカンに上陸、タイ軍反撃

七時二〇分 宇野支隊の一部、タイ南部チュンポンに上陸

七時四六分 海軍第四航空戦隊、ミンダナオ島ダバオを空襲

七時五〇分 海軍陸戦隊、ルソン海峡パタン島に上陸

八時 第二三軍、香港を攻撃開始

八時二〇分 陸軍第七飛行団の一部が英領マレー半島ケダー州のスンゲイパダニ、アロルスター両飛行場を攻撃

八時三〇分 第四艦隊の水上偵察機、グアム島を攻撃

一〇時一〇分 海軍航空隊、ウェーク島を攻撃

一二時三二分 台湾発進の海軍基地航空隊、フィリピンのクラークフィールド飛行場を空襲 |

早朝二時一五分、日本軍は英軍の砲火を浴びて大きな被害をうけつつも上陸を強行、海岸に隣接する飛行場を占領して、マレー作戦の第一歩をしるした。

太平洋戦争が開始されたのはハワイ真珠湾ではなく、まぎれもなくアジアの片すみのマレー半島コタバルだったのだ。

コタバルを訪ねる

わたしがコタバルを訪れたのは一九九一年一二月のことだった。

マレーシアのクアラルンプールからの飛行機は、雨季の厚い雲を突っ切ってコタバルヘと飛んだ。

四五分ほどでマレー半島東北部のコタバルに着く。高度を下げて着陸態勢に入った飛行機の窓から、雲の切れめをとおしてチラッとコタバルの町がのぞく。

クワンタン川を少しさかのぼっか左岸にひらけるコタバルの町。

わたしはコタバルの地に立って、日本軍がここに上陸してからちょうど半世紀という時間の重さをかみしめていた。

コタバルの朝が白みはじめたのが六時ころ。コーランの祈りの声がわたしの泊まるホテルの空にひびく。

この声におこされ、身支度してチェック・アウト。

一路海岸へと車をとばす。

街全体がスモッグでかすんだように霧がかかりうすぐらい。

七時三〇分ころに街全体があかるくなった。

コタバル空港の横をぬけて細い道を入り、川をわたると、そこが日本軍の強行上陸したサバの海岸である。

防衛庁防衛研修所戦史室榻『戦史叢書/マレー進攻作戦』によれば、五〇年前は強風が吹き荒れ、波高は二メートルにも達して上陸は困難をきわめたというが、その日の海岸は静かで、波もたかくはなかった。

海岸にのこる英軍のトーチカ(コンクリート製の壕)。

そのまわりには記念碑の柱だけがのこされている。

海岸から向かってトーチカの左側はヤシ林になっていて、何十本ものヤシがたかくそびえている。

トーチカのなかに入ってみると、うすぐらい部屋の四方に銃眼が開かれていて、正面の銃眼からははっきり波打ち際がみえる。

こうしたトーチカが、当時は海岸線の随所にもうけられていたのであろう。

今日この海岸は静かな漁村にかわっている。船の横で漁民が網を修理し魚を干し、そのまわりで子供が遊び、ヤギ・鶏・アヒルが餌をついばんで走りまわる。

すこし奥まで足をのばすと小学校があり、グランドでは、イスラムの白いベールをかけた子供たちが一列にならび、先生の話を聞いていた。

日本でいう朝礼を連想する。

いずれにせよ、平和なひとときである。

さらに海岸から一歩奥にはいると一面に水田がひらけ、ヤシ林が水田の畦道(あぜみち)に沿って規則正しくならぶ。

高床式のマレー人の農家が三つ四つ、群れをなしてかたまって建っている。

平和な風景のなかで、ただ、随所に点在する池と湿地帯が、わたしに日本軍が進攻の際に苦労したというクリーク(入江)を思い出させた。アヒルが多いのはそのためだろうか。

つぎつぎに占領地を拡大

さて、日中戦争を継続していた日本が、東南アジア占領のために割(さ)きえた地上兵力にはおのずと限度があった。

第一四軍(フィリピン攻略)、第一五軍(ビルマ攻略)、第一六軍(蘭印=インドネシア攻略)、第二五軍(マラヤ攻略)、第二三軍(香港攻略)、南海支隊(グァム・ラバウル攻略の大本営直轄部隊)を基幹とする二一師団、二飛行集団、人員約四〇万、飛行機約六〇〇機であった。

地上兵力は日本軍が有する総兵力の約二割、航空兵力は約四割にあたる。

海軍は、第一航空艦隊が空母六隻をもってハワイ攻撃を担当し、第六艦隊はこれに先行してハワイ方面の監視に従事する計画だった。

そして第四艦隊は南海支隊を支援してウェーク・グァム・ラバウルの攻略にあたり、第二・第三艦隊、南遣艦隊、第一一航空艦隊などはフィリピン・マラヤ・蘭印占領作戦をサポートする役割をになっていた。

そのほか、第五艦隊は東方洋上の警戒にあたった。海軍は戦艦一〇隻、空母九隻を基幹に、いわば総力をあげてこの作戦を展開する計画だったのである。

緒戦は圧勝であった。開戦と同時に日本軍は、香港・フィリピン・マラヤに攻撃をかけ、四一年三一月二五日には香港、四二年一月にはマニラ、二月にはシンガポール、三月には蘭印の中枢バタビア(現ジャカルタ)とビルマの中枢ラングーン、五月にはラングーンにつぐビルマ第二の要衝マンダレーを占領した。

五月にはフィリピンのコレヒドール要塞の米軍を降伏させ、フィリピン占領をひとまず終える。

また、海軍部隊も開戦と同時にグァム・ウェーク島を占領、四二年一月にはラバウルをはじめとするビスマルク諸島にまで進出する。

三月にはサラモアとラエに上陸してニューギニアの北部を制圧し、同島南東部の中心都市ポートモレスビーの攻略作戦を展開した。

六月にはアリューシャン列島のアッツ・キスカ両島を占領する。

こうして東はビスマルク諸島から西はビルマまで、北はアリューシャン列島から南はチモール島までの広範な地域を占領し、四二年前半までにほぼこの地域から欧米の勢力を駆逐することに成功したのである。

なぜ、このような短時日のうちに広大な地域を占領することが可能だったのか。ひとつには、日本軍の対峙した軍隊が旧式装備で士気の低い植民地軍中心だったことである。

しかも当初は、ビルマ攻略にビルマ独立義勇軍がくわわったように、一部住民のなかに進攻する日本軍を「解放者」として迎え、支援する動きもあった。

実際、インドネシアでは彼らの独立歌である「インドネシア・ラヤ」を歌うことを許可している(のち禁止される)。

しかしより決定的なことは、この時期の英米の基本戦略がナチス・ドイツの打倒にあり、対日戦はその打倒の見通しがついたあとにするという方針だったことである。

そのため英米首脳は、必要な資材・兵器・人員をヨーロッパ戦線に優先的に送った。

したがって、「日本軍による征服は、実質的には一連の掃討作戦同然」といってよい状況で作戦は進行した(プルヴィーア『東南アジア現代史』)。

こうして、日本軍は、またたくまに広大な地域を占領した。

しかし、英米艦隊をたたき、東南アジアを占領し、ここに自給的経済圏をつくるというところまではあきらかでも、その先についての長期的見通しはなかった。

見通しのないままに、国運を賭けた英米との決戦に突入していったことのつけはやがてくる。

緒戦での作戦の成功は、そのいっそうのエスカレーションの契機となり、実力を無視した戦線の拡張は日本軍に破綻をもたらしはじめた。

すでにその兆候はあらわれていた。五月はじめ、ポートモレスビー攻略作戦中に展開された珊瑚海海戦は、史上初の空母どうしの戦闘であったが、日米双方ともに空母を喪失、この作戦は中止をやむなくされていた。

だがエスカレーションはまだとまらなかった。五月末、オーストラリア占領作戦の前提として、アメリカ・オーストラリア間の輸送路の切断をめざしたFS(フィジー・サモア諸島)作戦の準備が命令されるのである。

だが、日本の勢力圏を極限まで広げた四二年六月、日本軍は大きな挫折を経験していた。

四月、連戦連勝におごる気分に水をかけるかのように、米軍機による日本本土初空襲がなされたが、これを防ぐことを名目に実施されたミッドウェー島占領作戦において、日本海軍は主力空母四隻を喪失するという手痛い打撃をうけたのである。

日本の海軍力は大きく後退した。さらに八月、アメリカ軍はソロモン諸島のガダルカナル島に上陸、日本軍を駆逐した。

奪回をめざした日本軍は、以後、数ヵ月にわたる消耗戦にひきずりこまれる。

まだ連合軍の本格的反攻が開始されていないにもかかわらず、流れはあきらかに変わりはしめた。

2 軍政機構をどうつくったか top

「南方占領地行政実施要領」

では、日本は、いつごろから東南アジア地域の占領計画を具体化していったのだろうか。

記録によれば、占領地への軍政を検討しはじめたのは一九四一年二月はじめのことだった。

参謀本部第一部のなかに小畑信良大佐を長とする研究班がもうけられ、ひそかに南方占領地行政に関する研究がおこなわれた。

そして三月末、「南方作戦に於ける占領地統治要綱案」「南方作戦の場合に於ける財政、金融、通貨工作の根本理念に就て」などの一連の軍政要綱案が作成される。

この研究班は四月末で解散したが、八月以降再度検討され、同年一一月二〇日付けの大本営政府連絡会議で、東南アジア軍政の「教典」ともいうべき「南方占領地行政実施要領」(以下、「実施要領」と略称)が策定された。

開戦に先立つこと、わずか二〇日たらずである(防衛庁防衛研修所戦史室編『戦史叢書/大本営陸軍部大東亜戦争開戦経緯(5)』)。

この「実施要領」の基本は、「占領地に対しては差し当り軍政を実施し、治安の恢復(かいふく)、重要国防資源の急速獲得及び作戦軍の自活確保に資す」ことにおかれていた。

そして、「国防資源取得と占領軍の現地自活の為、民生に及ぼさざるを得ざる重圧は之を忍ばしめ、宣撫(せんぶ=なだめる)上の要求はこの目的に反せざる限度に止(とど)むるものとす」という。

つまり、日本軍の占領目的は物資獲得であり、その結果生ずる犠牲はあげて占領地の民衆に転嫁するというものだった。

したがって、独立運動などに対しては、「皇軍に対する信倚(しんい=信頼)観念を助長せしむる如く指導し、其の独立運動は過早に誘発せしむることを避くるものとす」とした。

これが、「東亜の解放」「英米の支配からの解放」をスローガンに、「大東亜共栄圈」の実現を叫んだ日本の本心だった。

これにつづいて、占領地行政の陸海軍分担も決定されている。

一一月二六日付けの「占領地軍政実施に関する陸海軍中央協定」によれば、陸軍担当地域は香港・フィリピン・英領マラヤ・英領ボルネオ・ビルマ・香港と、蘭印のうちのスマトラ・ジャワである。

その外郭地域は海軍担当地域となっていた。

いわば、「獅子の分け前」をとりきめたのである。

準備不足の占領計画

この占領方針のなかの経済施策は、開戦四日後の一二月一二日、関係大臣会議決定の「南方経済対策要綱」(以下、「対策要綱」と略称)になると、やや具体化されていく。

「対策要綱」は、重要資源の需要を充足することで当面の戦争を遂行し、かつ「大東亜共栄圈自給自足体制を確立」することをうたい、南方地域を「甲地域」と「乙地域」にわけた。

軍政を実施する占領地が「甲地域」(「フィリピン」「英領マラヤ」「英領ボルネオ」「蘭印」)、

現地政権と協同する地域が「乙地域」(「仏印」「タイ」)である。

なお、この段階ではビルマは占領予定に入っていなかった。

そして、甲地域に対する対策(第一次)を「総則」「開発」「通貨」「蒐貨・配給・交易」「輸送」などについて言及していた。

対策(第一次)の「総則」では、

①南方資源を中央の「物動計画(物資動員計画)」におりこむこと、

②開発の順序は中央の決定によること、

③石油などの重要鉱物資源の開発に必要な物・人・金は陸海軍にわりあてること、

④不足物資は東南アジア占領地域内で調達することを述べている。 |

「開発」の項では、石油と他の鉱物にふれ、石油は最重点鉱物とされていた。

石油事業は、「初期、軍の直営とし、状況之(これ)を許す限り速(すみや)かに民営に移行する」という方針である。

他の鉱物については、「最少限の企業に依り、良好なる能率の下に最大量の資源を開発する」ため、企業者の選定にあたっては「一地点の資源開発は努めて一企業者の専任」とし、優秀確実で開発能力がある企業を選択すること、

また「一品種を一商社独占の弊に陥らしめざる」よう配慮することがうたわれていた。

「通貨」では、占領当初は現地通貨標示の軍票を使用し、現地通貨と等価で流通させること、

軍票処理機構を整備することなどをはじめとする諸施策がのべられていた。

「蒐貨・配給・交易」では、日本との交易は日本政府会計によるが、蒐貨・配給にあたっては現地華僑・現地商人を極力利用することを主張し、「輸送」では、重要資源の輸送に船舶を優先的に配当することを強調していた。

いずれにしても、東南アジア占領作戦は「現地自活」を原則としていたのである。

開戦前後までの一年足らずのあいだに上記のような内容の方針案が決定されたが、あくまでも基本方針案にすぎず、詳細な検討はほとんどなされなかった。

予備知識のとぼしい東南アジアに対して、一年にみたない占領計画立案期間はあまりに無謀としかいいようがない。

宣伝部長としてジャワにおもむいた町田敬二は、

「大東亜戦争は、あらゆる方面で、準備不足だった。

それは急変する世界情勢に押し流されて、にわか仕立てに国策を決定し、急ごしらえに開戦した日本としては、無理もなかった。

各作戦軍さえ、作戦地の兵要地誌を知らなかったのだから、私たちがジャワの民情に無知だったのは致し方もないが、いやしくも国運を賭して戦争に突入するのに、インドネシア人の心情も知らないで、彼らに対する宣伝方針を打ち立てたということは、全くバカげたことだった」

と述懐しているが(『戦う文化部隊』)、これまでの立案過程をみれば、けだし当然だった。

軍政機構づくりがはじまる

「実施要領」の三大方針は、「治安の恢復」「重要国防資源の急速獲得」「作戦軍の自活確保」であった。

何より優先するのは「治安の恢復」である。そしてそのためには、軍政機構の整備を急がなくてはならない。

香港は四一年一二月二五日に陥落、二九日に軍政庁が発足する(四二年一月一九日、香港の重要性にかんがみ、大本営直轄の総督部が設立され、総督部のもとに軍政が施行される)。

北ボルネオは四一年一二月、ミリ・クチンの要衝を占領した直後に軍政本部を設立する。

フィリピンはマニラ入城の翌日、四二年一月三日に軍政部を発足させた。

スマトラをふくむかたちでマラヤ軍政部が発足しだのは一一月二三日、ジャワで軍政施行が宣言されたのは三月七日、ビルマ軍政部始動はラングーン占領後の三月一五日であった。

ジャワではバンドンを包囲して勝利が確実となっていたとはいえ、まだオランダ軍は降伏していなかったし、フィリピンにいたっては、この後バターン半島にこもったアメリカ軍の頑強な抵抗に激戦を強いられることになるのだが、いちはやく軍政が開始されていったのである。

そして四二年五月、ビルマのマンダレーを占領し、フィリピンのコレヒドール島のアメリカ軍が降伏して南方作戦が一段落すると、軍政の比重がたかまっていった。

七月、南方軍勤務令が改正されて、軍政機構が整備される。南方軍司令部に軍政総監部、各軍内に軍政監部が設置され、それぞれの軍政監部の軍政監には各軍の参謀長が就任することとなった。

それにより、マラヤ軍政部・ビルマ軍政部はそれぞれ軍政監部と改称され、またジャワにはジャワ軍政監部が設立された。

同じ七月にフィリピン軍政部も軍政監部とされる。

また四三年四月には、マラヤ軍政監部の管轄下にあったスマトラを分離、スマトラ軍政監部を設立した。

なお、北ボルネオは軍政開始当時から軍政本部という名称を用い、本格的軍政をしいていたため、この地域のみは軍政本部と称していた。

海軍の場合は、軍政担当地域が南ボルネオ・モルッカ・ニューギニア・ビスマルク諸島といった人口過疎地域だったため、当初は上陸した陸戦隊を単位に、少数の軍政要員をもって根拠地単位に軍政を開始した。

四二年八月にはマカッサルに南西方面艦隊海軍民政府を設立して、根拠地単位の民政部は一部をのぞいて廃止、ボルネオ・セレベス・セラムの三民政部を設置した。

なお、三月にはラバウルにニューブリテン民政部が設立されており、四四年一月にはニューギニア民政府がつくられる。

ちなみに、海軍占領址では軍政機関を民政府・民政部と称した。

軍政のあり方のちがい

各地の軍政(監)部がおこなった最初の政策は、兵器類の回収、敵国放送聴取禁止、言論・集会・結社の制限を内容とする治安の確保、そして反日的金融機関の閉鎖と現地通貨と等価での軍票の流通宣言であった。

そして占領地行政体制の確立にとりかかる。さきの「実施要領」は、「軍政実施に当りては極力残存統治機構を利用するものとし、従来の組織及び民族的慣行を尊重す」とうたっており、従来の植民地行政機構の温存と利用が基本方針であった。

フィリピンでは現地行政府を樹立させて、これをサポートし監督するかたちをとった。

マニラ市長のバルガスに命じて行政府を組織させ、地方行政を担当させたのである。

日本軍のフィリピン侵攻に際して多くの知事が逃亡したため、当初は混乱していたが、逐次、行政府が知事を任命してかたちがととのえられていく(ちなみにそれまでは知事は選挙で選出されていた)。

ビルマでも、バー・モウを首班に対日協力行政府がつくられた(ただしシャン州など一部は直接軍政下におかれた)。 バー・モウはイギリス準自治領時代の一九三七年、総選挙で初代首相となった人物で、ビルマ独立運動のリーダーのひとりである。

だが、フィリピン・ビルマ以外では、「残存統治機構を利用」することはできず、日本軍の直接軍政が施行された。直接軍政地域では、日本から軍政要員がおくりこまれて軍政部を構成するとともに、州以下の行政レベルでは現地人スタッフをそのまま温存し利用した。

マラヤでは、基本的にはイギリス(マラヤ)、オランダ(スマトラ)の植民地時代の行政機構をそのまま利用し、州に日本人支部長を配置して統治した。

四二年七月にマラヤ軍政監部が設立されると支部単位に州政庁を組織、州長官のもと総務・産業・警務の三部長体制を採用する。

下部機構は現地人にまかせる方針だった。

なお、マラヤ軍政の特徴のひとつは王侯対策と華人対策である。

王侯対策は、当初は宗教上の特権など、ごく少数の特典をみとめるだけに限定する方針だったが、やがてその方針を緩和し、彼らを軍政に協力させるためにつぎつぎと彼らの特権を承認する方向へ転換していった(華人対策については本章5節参照)。

ジャワでは、ジャワ島を三つにわける省制度を廃止しかほかは、オランダ時代の支配機構を基本的に踏襲し、州長官に日本人を配置した。

このほかオランダ時代の王侯領には自治をみとめ、ジャカルタは特別市として州なみの扱いとした。

軍政の実務は日本人の行政官がにない、州以下のレベルにはインドネシア人行政官が配置され、彼らが地方行政を担当したのである。

北ボルネオもほぼ同様である。当初は軍政本部のもと、サンダカン・ミリ・クチン・ポンティアナックの四つの支部がおかれていたが、西ボルネオに位置するポンティアナック地区は四二年七月、海軍に移譲された。

その後、東海・西海・ミリ・シブ・クチンの五州とされ、各州には日本人州長官が配置された。

地方の下級機構に英国統治時代の職員がそのまま配置されたのは、他と同じである。

海軍占領地では、ボルネオ・セレペス・セラムの三民政部のもとで、下部行政機構として州・県・分県がつくられていく。

以上に、総督部統治の香港と海軍軍政がつづいた海南島をくわえた日本軍占領地で軍政がしかれたのである。

日本人の軍政要員たち

占領地域拡大にともない、多数の軍政要員が日本から東南アジアに派遣された。

その出身は各省より出向した役人、企業や商社の派遣員、また銀行員など、その経歴はさまざまだった。

身分は軍属である。

軍属のうち、とくに行政にたずさわる要職が司政官とよばれるものである。

陸軍報道班員として徴用され、マラヤに派遣された井伏鱒二は、『徴用中のこと』の一節で、「髭」とあだなされた輸送指揮官の人間像をつぎのように描いている。

「髭」は、「マレー軍の参謀からマレーの州司政長官の地位を約束されていた」司政官予定者であった。

私たちのマレー組は、遠慮なく云って貧乏籤(くじ)を引かされた。

実にひどい輸送指揮官に当った。(中略)

輸送指揮官は中学校の体操教師をしていた退役陸軍中佐で、仁丹の広告看板にある髭男のやうな大きな八字髭を生やしていた。

年齢は不明だが、マレー派遣軍の参謀長鈴木崇作中将と士官学校が同期だつたという。

相当の年配であったらう。(中略)

ラジオで日本軍の速報ニュースがあるたびに、私たちを甲板に集合させて東方を遥拝させた。 |

「グズグズ云う者は、ぶった斬るぞ」

と叫んでいたこの輸送指揮官が、軍政をになう司政官になってどのような施政をしたのか。

おそらく威勢をかさにきて、サーベルをふりまわす小官僚になったであろうことは想像にかたくない。

だが、ジャワ軍政監部政務班長だった斎藤鎮男の『私の軍政記』などを読むと、柔軟な姿勢が感じとられ、司政官のすべてがこうした小官僚の類ではなかったこともわかる。

軍政要員の両極端のタイプがここにみられる。

さて、軍政要員の定員数は、陸軍の場合、四二年三月で二〇七一人だったのが、同年八月には一万八四六五人と急増した。

海軍の場合は、四一年一二月で五四八人、四二年五月で一〇六二人、同年九月で一七六五人、そして四三年一月には七六八九人に達した。

陸海軍ともに、軍政が本格化した四二年なかばから後半にかけて要員が急速に増えていく(岩武照彦『南方軍政下の経済施策』)。

そして、「治安の恢復」のうえに、「重要国防資源の急速獲得」「作戦軍の自活確保」という課題が追求されていった。

軍政要員の日常生活

当時の日本人軍政要員がどのような生活をしていたのか。

『昭南(シンガポールの日本名)特別市史』から、シンガポール市政を担当した軍政要員の日常を再現してみよう。

軍政を担当した日本人スタッフは大きくいって三つの流れがあった。

日本の各省から派遣されたもの(これが市政の中核を構成した)、民間企業から派遣されたもの、シンガポールに居住していたものである。

従来の統治機構を利用するために、機構そのものはほとんどいじらず、それまでイギリス人が占めていたポストを日本人が占め、現地人スタッフが中心となって日常業務を処理していた。

行政処理方法も従来とかわらなかった。公用語は英語。決済書類や帳簿・伝票、さらには稟議書など、いずれも英文のものをそのまま用い、適宜日本語を書きくわえて使用したという。

それぞれの部や科の現地人スタッフが稟議書をもちまわり、英語・マレー語、片言の日本語で一生懸命説明する風景はめずらしいことではなかったようだ。

通常の勤務時間は朝の八時から夕方四時まで。これは現地時間でなく日本時間であることに注意しておく必要がある。

軍政はあくまで軍に従属するものであり、日本軍はどこにいようとすべて日本時間で統一するからであった。

しかし時差があるから、作戦行動はともかく、日常生活では奇妙なことになる。

シンガポールの場合、時差は二時間。したがって、現地時間では朝六時に出勤し、昼二時には仕事は終わりである。

実際の退庁時間は大体現地時間の三時頃、マンデー(水浴び)のあとに昼寝し、そのあとテニスに打ち興じたものだという。

給与は本俸のほか、外戦地加算が一〇割であった。軍票で支給されたが、当初はさほどインフレははげしくなく、生活面での問題はなかったという。

宿舎はイギリス人がつかっていた住宅を接収したもの。

科長以上には自動車が提供され、コック、女中数人、庭番、運転手がついた。等々。

まことに優雅なものである。初期の軍政はこうした平穏な光景がありえたのだろう。

しかし、この背後には軍事占領地の矛盾がうずまいていた。

それが表面にでてくるのに、さほど時間はかからなかった。

3 物資動員計画と資源開発 top

物動計画とは何か

「重要国防資源の急速獲得」こそが日本の南方軍政の最大の課題であった。

さきの「実施要領」はつぎのようにいう。

作戦に支障なき限り、占領軍は重要国防資源の獲得及び開発を促進すべき措置を講ずるものとす。

占領地に於て開発又は取得したる重要国防資源は、之を中央の物動計画(物資動員計画)に織り込むものとし、作戦軍の現地自活に必要なるものは、配分計画に基き、之を現地に充当するを原則とす。 |

物動計画に全面的に協力し、対日物資供給のための経済政策を展開させること、

そして、その配分計画のもと、「作戦軍の自活確保」のため必要な物資を現地調達することがうたわれていた。

では、その物動計画とは何か。

日本(植民地をふくむ)が一年間に使用できる物資の供給量を確定し、その枠内で各省庁・陸海軍が事務折衝を通じて取り分=需要量(民需と軍需)をきめ、配分する。

これが物動計画である(通常の「カネの予算」に対して、「モノの予算」とよばれた)。

総力戦体制をつくるために、一九三七年、近衛内閣のもとで「生産力の拡充」「国際収支の適合」「物資需給の調整」の財政経済三原則を主眼とする総合的計画が策定されるが、盧溝橋(ろこうきょう)事件勃発による日中戦争の全面化は、長期的展望をもった経済政策を不可能にさせ、「物資需給の調整」のみを前面におしだす。

その結果、三八年初頭から物動計画が本格的に実施されていたのである。

供給物資を構成するのは、日本国内および植民地の生産物、そして欧米からの輸入品である。

だが、発足してわずか半年で物動計画は破綻に直面した。

中国戦線での作戦行動の展開が資材の輸入を急増させる一方、対米輸出が伸び悩んだため、需給バランスが一挙にくずれたからであった。

この結果、戦時統制は急激につよまる。民需の削減と国民生活のしめつけで局面を打開しようとし、国家総動員法もこの年、はじめて発動される。

翌三九年には、国民徴用令が公布・施行され、国民を徴用して軍需工場で働かせることができるようになった(召集令状が赤紙(あかがみ)とよばれたのに対し、徴用令状は白紙(しろがみ)と称された)。

朝鮮人強制連行政策もこのころ本格化する。四〇年には自給率の増加をうたうが、しかし、資源不足はいかんともしがたかった。

北部仏印進駐の報復措置としてとられたアメリカの屑鉄禁輸は、物動計画の根底を狂わせるものであり、四一年にはもはや年間計画がまともにたてられないほど状況は悪化していた。

欧米諸国からの輸入は事実上途絶した。「重要国防資源」供給地としての東南アジアの比重はいやがおうでもたかまる。

日本にとって南方占領軍政が、日本の戦争継続政策にとっていかにおおきな意味をもっていたかが理解されよう。

また、輸入の途絶は外貨の重要性をひくめ、それにかわって「大東亜共栄圈」内の輸送力が死活問題になってきた。

こうして四二年以降、物動計画は南方資源におおきく依存することになり、また輸送力強化のために船舶増産がいそがされることになったのである。

油田と鉱山の復旧

「実施要領」でいう「開発」は、どのように計画されかつ進行したのであろうか。

太平洋戦争は石油にはじまり石油に終わったといわれるように、近代戦において、石油は決定的な意味をもった。

日本軍にとって、石油は東南アジアからまず第一に獲得すべき戦略物資であった。

したがって、日本は石油資源の確保を最重要の作戦課題に設定していた。

四一年一二月、北ボルネオのミリを占領すると、日本軍と行動をともにした石油技術者たちは、ただちに破壊された油田の復旧作業に着手、また四二年二月、陸軍落下傘部隊によって急襲占領されたパレンバンにも、占領直後に採油部隊が入って破壊された製油所の復旧にとりかかった。

そして三月にジャワ最大のカウェンガン油田、四月にビルマのエナンジョンの石油拠点も確保した日本軍は、石油施設を管理する機関として、四二年五月、陸軍省のもとに南方燃料廠を設立する。

この運営には日本石油・三菱石油・帝国石油などの大手石油会社が協力した。

海軍も四二年二月、南ボルネオのバリクパパンの製油所を確保し、復旧にあたった。

『帝国石油五十年史海外編』にはつぎのようにある。

| (四二年)五月から七月にかけて、南方油田のなかで最大の生産量をもつ南スマトラ油田群の生産が次々に再開されたことなどにより、南方油田の生産能力は短期間で急速に増大していった。 |

石油施設の復旧作業は成果をあげ、原油生産は軌道にのりはじめた。

原油生産量は四二年は二五九四万バレルあまり、ピークを示した四三年は四九六三万バレルである。

なお四四年は三六九三万バレル(コーヘン『戦時戦後の日本経済』)。

日本にむけての輸送(内地還送)は四二年三月に開始された。

四二年中には一六七万キロリットル(生産量の四〇%)、四三年には二三〇万キロリットル(同二九%)が日本におくられた

(『日本石油百年史』)。

だが問題は輸送である。

四三年にはいると連合軍によるタンカー攻撃が激化して、日本への輸送がいちじるしく困難となっていくのだが、これについては後述する。

鉱山についても復旧はいそいですすめられた。

フィリピンを代表する銅山であるマンカヤン銅山は、アメリカ軍が撤退にあたって、主要な坑道や坑外施設を爆破もしくは焼却していた。

坑内でダイナマイト一六〇〇函を爆発させるという徹底した破壊であった。

マニラ占領直後の四二年三月、日本軍の委嘱をうけた三井鉱山のスタッフが復旧に着手し、同年一〇月にはほぼその作業を完了させ、四三年一月、落成式をあげる。

復旧資材は他の鉱山から移転充当し、軍からトラックやガソリンの支給をうけての突貫作業だった。

以降、マンカヤンの山元から山腹のルートをへて、バギオからサンフェルナンドのポロ港まで、一七〇キロの道程を鉱石が運ばれた。

四三年初頭から四四年前半までに日本にむけて積みだした鉱石は船舶一四隻分、精鉱量は約二万九〇〇〇トンである(『三井金属修史論叢』)。

しかし、世界有数の鉛・亜鉛鉱山であるビルマのボードウィン鉱山の復旧は困難をきわめた。

ボードウィン鉱山はラングーンから北へ鉄道で約一〇〇〇キロ(東京から下関の距離にあたる)、シャン高原北部の辺境の地にあるうえに、イギリス軍は発電所・電圧機・揚水ポンプ・モーターなど重要部品をすべて破壊しており、生産設備の整備と復旧にくわえ、排水作業やそのための人員確保、食糧調達など、難問が山積みしていたのである。

そのうえ、指定業者がなかなか決まらなかったため、復旧・操業にてまどった。指定をめぐって三菱鉱業・日本鉱業・三井鉱山がはげしく争ったからである。

日本鉱業を推す商工省と、三井を推す陸海軍・企画院とが対立し、結局四二年七月、陸軍直営のもとで三井が中心になり、日本鉱業が銅精錬部門を担当することで決着をみる。

そして四三年四月、ようやく発電所が復旧、選鉱所が運転をはじめる。

四三年四月から四四年一一月までの選鉱処理は十数万トン、鉛・亜鉛精鉱は一万数千トン。

ただし、爆撃をうけて何度も操業を中断するという困難な状況での必死の作業だったにもかかわらず、輸送事情の悪化のため、日本に送鉱することができなかった(『三井金属修史論叢』)。

ボーキサイトの産出地ビンタン島は四二年二月、占領された。

アルミニウムの原料となるボーキサイトは日本の軽金属工業にとって必須のものであり、飛行機生産に欠かせない戦略物資である。

占領当時、重要部品が撤去されて使用不能になってはいたものの、破壊状況はそれほどひどくなかった。

開発担当会社に指名された古河鉱業は戦前からはたらいていたオランダ人技術者をよびよせ、苦力を動員してまたたくまに復旧を終えた。五月にははやくもボーキサイト二六〇〇トンを日本にむけて積みだす。

華北・華中の国策会社

東南アジアでの戦闘が一段落すると、軍は接収した鉱山・工場を民間に経営委託をすることで、この地域の経済開発を本格的におしすすめようとした。

ただし、石油関係施設やビルマのボードウィン鉱業所、またバンドンの陸軍キニーネ製造所などは、軍直営とされて除外された。

南方占領地への資本進出は、中国の華北・華中とはことなっていた。

南方の資源開発政策を特徴づける業者委託方式についてみるまえに、まず華北・華中でおこなわれた国策会社方式をみておこう。

日中戦争が長期戦化することがあきらかになった段階で、一九三八年一一月、華北に北支那開発株式会社(資本金三億五〇〇〇万円)、華中に中支那振興株式会社(資本金一億円)を設立している。

資本金は政府と民間が折半である。両社は華北・華中の「合理的計画的開発」を促進するとして、これら地域にある重要企業に対する投資もしくは融資をおこなう国策会社として位置づけられていた。

日本軍は占領と同時に、主要工場を奪取して軍の管理工場としており、それぞれ、敵産として接収した中国側の企業をその傘下に擁することになった。

このふたつの国策会社が担当する諸事業とは、鉱山開発とその対日搬出を可能にする道路・鉄道網の強化、港湾・通信網の整備であり、これは華北・華中の重要軍需資源を総合的に開発し、対日搬出するための前提条件だったのである。

では、この国策会社は、どのような特徴をもっていたのであろうか。

まず、各種特典が賦与されていた。北支那開発株式会社の場合、政府の監督規定と見返りに、払込資本金の五倍にかぎり北支那開発債券を発行することが許され、債券の元本償還および利子支払いが政府保証され、かつ政府所有株式に対する配当免除、補助金交付を通じての民間株主に対する配当の政府保証、一〇年間にわたる法人税と営業収益税・地方税の軽減、登録税の免除等各種特典が賦与されていた。

すなわち国家資本の強力なバック・アップのもとで、投下資本に対する二重三重の利潤保証がおこなわれた。中支那振興株式会社についても同様である。

払込資本金の五倍にかぎり中支那振興債券の発行が許され、債券に対する元本の償還利息支払保証と五年間にわたる政府補助金支給がなされたのである。

つぎに、政府民間折半出資のうち、民間からは三井・三菱・住友など財閥が出資したという特徴がある。

三九年三月一日現在の北支那開発株式会社『株主姓名表』に掲載された総数七〇〇万株、一万六一六〇名の株主のうち、上位二万株以上の株式所有者をリスト・アップすれば、「軍人遺家族及び其の関係の分に付ては優先的に之を割当」てる趣旨のもとに財団法人大日本軍人援護会にひきわたされた分を除けば、上位に三井・三菱・住友およびその系列会社が名をつらねていた。

華北重要軍需資源の開発に、財閥資本が顔をのぞかせたことが理解できるであろう。

中支那振興株式会社についても、同様であった。

もちろん、これら両会社に共通した一連の特徴と同時に、占領前の華北・華中の経済構造の相違が、これら両社にことなる子会社構成をとらせたことはいうまでもない。

北支那開発株式会社が、石炭を軸に鉱業資源の開発と搬出を主たる目的とした軍委任管理会社をその傘下に多くもっていたとすれば、中支那振興株式会社は、単に鉱工業部門のみならず、華中蚕糸・華中水産など農水産関係子会社をその支配下においていた。

すなわち、北支那開発株式会社・中支那振興株式会社による開発は、大蔵省、国家資本および三井・三菱などの既成財閥をくわえたかたちでの華北・華中開発であった。

軍と個別企業がむすびつく

満州では、満鉄や満州重工業開発(いわゆる「満業」)による「一業一社方式」であり、華北や華中では、いま述べたように、北支那開発や中支那振興による「統合持株会社」による開発であったのに対し、東南アジアでは、いわば個別企業が前面にせりだしてくるかたちでの開発であった。

それまで間接的であった軍が直接に企業とむすびつき、個別企業が個別業種をまかされて進出したのである。

「甲地区」と称された軍政施行地域、すなわち蘭印・英領マラヤ・北ボルネオ・フィリピンなどの鉱山開発について、「対策要綱」はつぎのような基準を設定していた。

新(あらた)に重要鉱物資源の開発を担当せしむべき企業者の撰定は概(おおむ)ね下記条項の主旨に依るを原則とす。

①一地点の資源開発は努めて一企業者の専任とすること。

②現地若(もし)くは他の方面に於て同種企業の優秀確実なる経験を有するものなること。

③資源開発に必要なる能力を具(そな)えあること。

④南方全般を通じ、同種資源は二以上の企業者に分担せしめ、一品種を一商社独占の弊に陥らしめざること。但し特殊の資源は此の限りにあらず。 |

つまり、経験をもった優秀な企業に特定の場所の開発はまかせるが、一社独占とならないように委託業者を選定すべしというのである。

業者指定の実際はつぎのようであった。委託経営を希望する業者は、まず商工省や陸海軍省に出向いて陳情し、了解をとりつけたうえで書類を作成する。

そして希望者の書類がとりまとめられて企画院の第六委員会の審議にかけられ、ここで最終的に決定される(なお四二年一一月からは、企画院の第六委員会廃止にともない、大東亜省連絡委員会第一部会がこの任にあたった)。

したがって、業者指定は軍中央が大きく左右するかたちですすめられた。

この陳情から決定にいたる過程で、利権をめぐるさまざまな「軍民裏街道」が現出した。

海軍省軍務第一課「Y中佐」と業者「小沢」のあいだでかわされた、料亭でのつぎの会話はそれをよくものがたる。

小沢はそろそろ機会到来と商売の話を切り出しか。

「今日、お役所でうかがった海南島のかわりに考えて下さるというお話は、どんなことでございましょうか。」

「うん、あれか。どうだニューカレドニアのニッケルをやってみんか。」

「え?!」

「なに、そう驚かんでもいいよ。もののはずみはたいしたもんだ。

開戦当初には考えも及ばなかったビルマにまで、陸軍は侵入しよった。

われわれはいま陸軍と合同で濠州の開発計画を考えている。

これはまだ企画院の連中も知らぬことだ。この戦争は予想以上に拡がるぞ。

マレーや蘭印など、もう利権屋がほじくりかえしたところに割り込まないで、来るべき新占領地域に先手をうって置く方が君等にとって有利だぞ。」

「ハッ、でもニューカレドニア島といえば、濠州よりももっと東ですし、それに、たしかあそこには邦人会社がありましたね。」

「そんなもの、あってもなくてもいいではないか。俺が承知すれば、何も心配はいらんだろう。」

(田中申一『日本戦争経済秘史』) |

大企業中心の業者指定

では、いかなる業者がいかなる業種を委託されたのか。

外務省外交史料館所蔵『南方陸軍地区進出企業会社一覧(事業別)』によれば、東南アジアの陸軍管轄地域(フィリピン・マラヤ・スマトラ・ジャワ・北ボルネオ)を中心に進出した企業は一二九〇(一社が数ヵ所の事業所をもつ場合は事業所数)、その内訳は海運関係九、工業関係五二五、港湾倉庫関係四三、鉱業関係一二三、商業関係二二四、水産関係三五、造船関係四一、畜産関係一三、通信関係六、農業関係一九〇、保険関係七、陸運関係一五、林業関係四九であった。

大は三井物産から小は名もない商社までまざっていて、その幅はひろい。

しかし、だからといって“中小企業にも大企業同様門戸が解放されていた”(岩武照彦『南方軍政論集』)とみるのは実態にあわないであろう。

たとえば、この陸軍管轄地区進出企業一二九〇社(事業所数)のうち、三井系二四〇、三菱系一二五、住友系一二、安田系六、大倉系三八、日産系五七、古河系一〇、浅野系一三、野村系四八で合計五五〇、全体の四二・六%を九財閥が占めていた。

大づかみにいって全事業所の二つに一つは財閥系だったのである。

なかでも三井は一グループだけで二四〇事業所、全体の一八・六%を占めていた。

太平洋戦争期に三井が積極的に東南アジアに企業進出したことは、三井物産の事業報告書のなかでも指摘されている。

| 開戦後は、「資源開発、物資の獲得交流、各種事業の経営等の問題に付、再検討を加え具体案を軍官方面に提出、之(これ)等方面への当社進出の機会を掴(つか)むことに努力すると同時に、関係各社の生産方面への進出工作に協力し当社地盤の確立」をめざした。(『昭和十七年度上期第六五回事業報告書』) |

しかも、三井を筆頭とする各財閥企業は、各地域の主要産業拠点をおさえていた。

そして、石原産業・古川拓殖といった戦前から東南アジアで事業を営んだ経験を有する企業がつづき、そののこった空間に中小企業が進出したのである。

その意味では大企業偏重の業者指定だったといっても誤りはなかろう。

海軍管轄地域(ニューギニア・ニューブリテン・南ボルネオ・セレペス)へ進出した日本企業の場合はどうであったか。

外務省外交史料館所蔵『南方に於ける資源開発事業進捗状況調』によれば、主に海軍管轄地域に進出した日本企業(事業所数)は二七〇、その内訳は、交易関係一○二、鉱工業関係四七、農水産関係二八、綿作関係一〇、保険関係二、木造船建設関係二〇、建設関係一一、交通関係三〇、林業関係二〇である。

このうち財閥系事業所は、三井系一五、三菱系三三、住友系二、大倉系一、日産系九、野村系二九となっており、ここでも七財閥が全体の三三・三%を占めていた。

ある商社マンの生活

四二年七月、三井物産ジャカルタ支店に赴任した矢野成典は当時の生活をつぎのように記している(『商社マン戦中裏日記』)。

ジャカルタ支店は農産課、雑貨課、総務課、庶務課などにわかれ、機構は日本と同様であった。

配属された雑貨課には二〇人ほどの日本人がおり、現地補佐社員をあわせて総勢約三〇人がはたらいていた。仕事は大半が軍の下請け仕事だったという。社宅は欧州風の白亜のしゃれた建物。

以前オランダ人がつかっていた邸宅を接収したものだった。

庭はひろく、玄関の横のガレージには自動車が二台入った。課長に昇格すると、会社から付け人九人が派遣されてきた。

一二時間交代で二四時間つめるふたりの運転手と、中国人コック、コック手伝い、洗濯バブ(下女)、クボン(庭師)、ジョンゴス(下男、ふたり)、そして女中頭である。

当時、ジャカルタの目抜き通りには、大がかりな設備をほどこした軍のキャバレー「ジャワ会館」があった。

また、軍の慰安所や料亭もあって、日本軍将兵が随所ではめをはずして遊んでいた。

ただし、民間人はこれらの軍の施設は利用できなかった。

民間人が利用したのは、「黒猫」というキャバレーだったという。

シンガポールにおける軍政要員の生活をすでにみたが、商社マンの生活もまた、開戦当初は優雅なものであった。

戦後、東南アジアに進出した日本の企業戦士たちの生活と二重うつしになる光景である。

「東南アジア域内交易圈」の破壊

日本は資源確保のため、東南アジアの経済を日本の物動計画に従属させていく政策をとった。

だが、これは東南アジア諸国からみるならば、それまでの交易・流通のシステムが破壊されることである。

いいかえれば、日本の占領政策とは、イギリスを先頭とする欧米諸国がつくりだしてきた「東南アジア域内交易圈」を改変・再編成して、「大東亜共栄圈」をつくりだそうとする試みであった。

「東南アジア域内交易圈」とは、イギリス植民地のマレー半島のゴムと錫を基軸に、タイや蘭印(現インドネシア)をつつみこんだ経済圏で、二〇世紀はじめには形成されていた。

この交易圏はゴムと錫と米のくみあわせをもって特徴づけられる。

生産と物流の中心はシンガポールをふくむ英領マラヤであった。

ゴムと錫は、英領マラヤでの生産にくわえ、他の東南アジア各国産出のものもここに集積されて輸出の基点となる。

ゴムの場合はタイ・蘭印・北ボルネオ、錫の場合は蘭印・タイ・ビルマから英領マラヤに集められて、アメリカ・イギリス・フランス・カナダ・日本・インドなどに輸出されていた。

この英領マラヤをはじめとするゴム・錫の生産地に米を供給するのがタイである。

アジアの産米国のうち、ビルマは主としてインドとセイロン(現スリランカ)、仏印は香港と仏領アフリカそしてフランスに米を供給しており、タイが東南アジアの穀倉としての役割をになっていた。

一九二九年から一九三九年の英領マラヤの平均輸出入状況をみれば、この構造はあきらかである(南洋協会『南方圈貿易統計表』による)。

輸出品のトップはゴムで、輸出額の四二・四%(うち五五・六%がアメリカへの輸出)、錫は一九・六%(これも大半はアメリカ向け)。輸入額のトップはこれまたゴムで一二・〇%(うち六三・七%が蘭印から、一四・二%がタイからの輸入)、輸入の第二位は蘭印からのガソリンで、第三位が米だった。米は大半がタイからである。

この「東南アジア域内交易圏」を武力で切り崩し、日本の物動計画のなかに東南アジアの資源をとりこむ、これがつまり「大東亜共栄圏」構想だった。

そして、その手段として軍票流通政策が展開されていくことになる。

4 初期軍政と軍票 top

南方占領地の軍票政策

四一年一一月二〇日づけの「実施要領」には、「通貨は勉めて従来の現地通貨を活用流通せしむるを原則とし、やむを得ざる場合にありては外貨標示軍票を使用す」という方針がかかげられている。

それにさきだって、同月一日、「南方外貨標示軍用手票取扱手続」がひそかに策定されていた。

蘭印ではギルダー標示、英領マラヤと英領ボルネオではドル標示、フィリピンではペソ標示の軍票を使用すべく、印刷の準備がはじまっていたのである(のちにはビルマ占領地向けにルピー標示軍票も用意される)。

したがって、開戦と同時に、日本軍は現地通貨標示の軍票を携帯して、アジア各地に侵攻した。

そして日本軍は、占領作戦終了後ただちに軍票を現地通貨と等価で流通させることを宣言、英領マラヤをはじめとする南方占領地では占領当初から軍票が流通させられることとなった。

なお、開戦後の「対策要綱」では、“占領当初は現地通貨と等価の軍票を流通させること”“軍票処理機構を整備すること”などとならんで、“占領が進むと同時に現地発券制度を把握して、現地通貨で軍票の回収を行なうこと”という規定があった。

これからすると、軍政が順訓に進展するならば、いずれ軍票流通をやめて、現地通貨一本にもどすつもりだったようである(後述するように、これは実際にはおこなわれず、それどころか軍票発行高は急増する一方であった)。

また四二年一月には、円貨と軍票の換算率が一対一ときめられている。

以下、各占領地ごとにややくわしくみてみよう(香港の場合は、中国戦線との関係が深いので、別に述べる)。

【マラヤ・スマトラ】 二月二三日の軍政開始と同時に軍票の流通が宣言される。

しかし、英領マラヤはドル(海峡ドル)、スマトラはギルダーという、ことなる通貨を使用する地域をひとつの軍政管内に統合したことは混乱を生んだ。

ドル標示の軍票とギルダー標示の軍票はともに円貨と等価としたから、本来、一海峡ドル軍票=一ギルダー軍票となるはずであったが、そうはならなかった。

マラヤには消費都市シンガポールがあるため、マラヤとスマトラの貿易収支がマラヤの支払い超過となっていたからである。

一〇〇海峡ドル=六〇ギルダーというのが闇相場であったという。

そのためマラヤ軍政部は四二年一一月、通貨交換規定を公表せざるをえなくなる。

歴史的にことなった地域を統合したことは、通貨問題をふくめさまざまな混乱を生んだため、前述のように四三年四月、スマトラを分離することになる。

【フィリピン】 四二年一月三日の軍政実施と同時に軍票の流通を宣言し、ペソ軍票とこれまで流通していたペソ貨をのぞく外国通貨の流通を禁正し、米ドルのみ当分の間二ペソ対一ドルの比率で流通することを認めた。

しかし二月六日になると米ドルの流通も禁止し、ペソ軍票とペソ貨のみが流通を許可された。

【ビルマ】 占領当初、ルピー軍票がまにあわなかったため、日本軍はやむをえずマラヤ作戦に使用する海峡ドル軍票で代用した。

やがてルピー軍票が出まわりはじめたが、両者の価値関係に混乱が生じたため、四二年五月一日に軍政部は「通貨に関する集団長布告」を発して、既存流通通貨と軍票のみその流通を許した。

九月一五日、「ビルマ貨幣調整令」を公布して、ドルとルピーの換算率を標示して混乱を防止した。

【ジャワ】 軍政発足と同時に現地通貨と等価でギルダー軍票(のちにルピア標示にかわる)を流通させた。

占領当初は金融機関も閉鎖され、経済活動も停滞しており、また緒戦の勝利を反映して通貨価値は相対的に安定していた。

【北ボルネオ】 軍政施行と同時に、海峡ドル軍票が既存の通貨と等価で流通した。

しかし、貨幣経済が発展しているのはごくかぎられた都市部だけで、のこりの地域は人口過疎地域であったため、この地域での影響は小さかった。

【海軍占領地】 旧オランダ領地域にはギルダー通貨が流通していたが、日本軍は占領と同時にギルダー軍票を従来の通貨と等価で流通させた。

またラバウルを中心としたニューブリテンとニューギニアの日本軍占領地域では、オーストラリア・ポンド軍票を流通させた。換算率は一ポンド=一〇円である。ちなみに現地通貨と等価としなかったのは、この地域と香港だけであった。

中国戦線の軍票とのちがい

日中戦争の場合には、戦争勃発四ヵ月後に華中ではじめて円標示軍票が使用されたが、太平洋戦争時の東南アジアでは、当初から現地通貨標示の軍票の使用が予定されていた。

このちがいを生みだした根本的原因は、ふたつの戦争の性格の相違に起因した。

前者の場合は、通貨戦が物資争奪戦として戦闘の重要な構成要素となり、日中双方の勝敗の帰趨に決定的な位置を占めていた。

したがって、日本軍は円標示の軍票の流通の拡大と国民政府の発行する法幣との闘争に全力を傾注することを余儀なくされたのである。

さまざまな名称の基金を設定したり、軍配組合などをつくって価値維持工作をおこなった理由もそこにある。

ところが太平洋戦争時の東南アジアの場合には、現地政権の一掃と軍政の施行が前提となっており、「戦地使用通貨の大理想は、戦地既存通貨制度をそのまま軍の手に生捕(いけどり)にし、之により完全無欠に金も物も現地自活の途を講ずるに在」り、「軍票は作戦初期、軍において支払手段なき時期における応急通貨たる」役割を演ずることが予定されていた(「南方軍経理勤務に関する指示」一九四一年一一月二六日)。

したがって、軍票は現地通貨標示であることが必要だったのである。

さらに「現地自活」を大前提にしていたために、日中戦争期での軍配組合のような価値維持組織は東南アジアの占領地域ではつくられなかった。

「文化人」がみた初期軍政

南方軍政の展開にあたっては、日中戦争期とことなり、多くの作家・画家・詩人・歌人・映画監督など、いわゆる「文化人」が大規模に組織され、宣伝工作に動員された。

これは第二次世界大戦時のナチスの「宣伝中隊」を模したものだという。たとえば、つぎのような人たちである。

【マラヤ戦線】 中島健蔵、寺崎浩、宮本三郎、栗原信、海音寺潮五郎、中村地平、大林清、神保光太郎、里村欣三、北川冬彦、井伏鱒二など。

【ビルマ戦線】 高見順、清水幾太郎、小田嶽夫、榊山潤、豊田三郎、山本和夫、岩崎栄、北林透馬、倉島竹二郎など。

【フィリピン戦線】 尾崎士郎、三木清、今日出海、向井潤吉、石坂洋次郎、火野葦平、上田広、柴田賢次郎、沢村勉など。

【ジャワ戦線】 大宅壮一、浅野晃、小野佐世男、横山隆二、南政善、大木惇夫、阿部知二、武田麟太郎、富沢有為男、北原武夫など。

このほか、海軍関係では、石川達三、丹羽文雄、山岡荘八らの面々が顔をつらねていた(榎本富雄『文化人たちの大東亜戦争』)。

そうそうたるメンバーである。

陸海軍の報道班員として東南アジアの各地に派遣された作家たちの文章には、初期段階の軍政と軍票の流通状況がどのようにあらわれていただろうか。

石坂洋次郎と火野葦平

石坂洋次郎は開戦直前に徴用され、フィリピンに従軍している。

石坂は『マヨンの煙』という「日記」のなかで、一九四二年二月一七日から三月九日までの占領当初のフィリピンのようすをえがいていた。

トラックで地方にでかけ、映画や講演会を通じて人心の収攬を試みる日本軍の宣撫工作班の活動を記すなかに興味深い記述がある。

パサカオという船着場の茶屋で冷やしコーヒーとサイダーを飲んだとき、お菓子をふくめた六人分の料金が二七銭だったとか、マッチ一個が三〇銭、洗濯石鹸一個が一円二〇銭とか書いているのだ。

宣撫班の小隊長が部下の映画技師のフェラスなる人物に、二〇円ほど月給を前貸ししたという記述もある。

つまり、軍票で支払ったとすれば、円ではなくて現地通貨であるペソとセンタボで標示されていたはずなのに、円・銭と記しているのである。

これはおそらく当時一円は一ペソ、一銭は一センタボだったからであろう。

たいていの日本人は、軍票を使いながらも無意識のうちに現地通貨の単位を円に換算して表現していたというから、石坂もその例だろう。

実際、わたしがみたかぎりでは、すべての文章が、円・銭と表記していた。

開戦直後のフィリピン戦線に従軍した作家、火野葦平には、バターン半島の激戦で片目を失った日本兵をえがいた小説『眼』がある。

そのなかで火野は、マニラ入城以来、物価はどんどんあがり、さいしょ一〇銭だった煙草がわずか数ヵ月の間に八〇銭になった、と書いている。

井伏鱒二と石川達三

陸軍報道班員としてマラヤに派遣された井伏鱒二は、シンガポールでの思い出として軍票にふれている。

ジョニーウォーカーの闇値段が、占領当初の三円五〇銭から二ヵ月後には六円五〇銭に値上がりし、その年一〇月頃には七五円になったと記述している。

軍票は、占領後日をおかずして下落を開始したのである。

これは程度の差こそあれ、いずれの地域にも共通である。

そして、どこかの戦線で日本軍が敗退すると、そのたびごとに、シンガポールの軍票の値がグッと落ちていったと、井伏は書いていた(『徴用中の見聞(シンガポール宿舎にて)』)。

石川達三も東南アジアに派遣されたひとりである。彼は、『約束された世界』(一九六七年)のなかでペナンの軍政について書きのこしている。

日本軍はこの街を占領して以来、銀行を閉鎖し商店を閉鎖した。金融は停止し消費経済は流通交換がとまってしまった。

市民は貧富の区別なく、食糧に窮していた。闇の商売はあったかも知れない。

しかし通貨も物資も流れなかった。富裕な者は日本人に物品を売って現金を手に入れなくてはならなかった。(中略)

売るものを持たない貧民は、泥棒するよりほかに生きる手段がなかったのだ。(中略)

それは軍政の拙劣さにほかならなかった。 |

彼はペナンでの思い出として、日本軍が占領した後のこの島が経済的に停滞し、人びとが食えなくなり、泥棒がふえたとなげいていた。

里村欣三と堺誠一郎

四二年一〇月から一一月にかけて、ふたりの作家が北ボルネオを旅行した。

ひとりはサンダカンに近いキナバタンガン河を奥地までたどった里村欣三、いま一人はゼッセルトン(現地名はアピ、現在のコタキナバル)からキナバル山のふもとをサバ奥地にわけいった堺誠一郎である。

この経験をもとに、里村は四三年一一月に『河の民――北ボルネオ紀行』をものし、堺も里村に1ヵ月おくれて、『キナバルの民――北ボルネオ紀行』を出版した。

里村はキナバタンガン河を遡航して、その河の村落の原住民の結婚式に立ち会ったり、奥地に入りこんで活動する華人の生活や、住民との共存の生活ぶりをえがいているが、随所に貨幣の話がでてくる。

しわくちゃになったきたない旧紙幣をつかって華人の魚屋から切り身を買っている話とか、奥地で買い物をして軍票で支払うと「こんな金は使えない。まだ見たこともない」と押し返された話とか。

そして、現地人官吏が奥地に出張してきて一人五〇銭の人頭税をとりたてている状況には批判的コメントを記していた。

家財道具いっさいを売ってさえ一円にもならない貧しい住民から、一戸二円五〇銭以上にもなる税をとりたてるのは無茶な話だというのである(なおこの人頭税はあまりに過酷であるとして、四三年二月に廃止される)。

堺は、地方視察の日本人州知事と行動をともにしながらの旅であった。

このとき、同行した県庁の主任書記官であるインド人から、案内人の日当は六〇銭以下に、人夫は三〇銭以下におさえるようにというアドバイスをうけている。

「これがこのあたりの相場であるし、これから飛行場その他の建設に人夫を大勢使う場合、この値段を狂わせると困るから」、というのがその理由であった。

事実、里村・堺が旅行する数ヵ月まえの四二年六~七月頃より、日本軍は北ボルネオの飛行場六ヵ所(アピ・サンダカン・ケニンガウ・タダト・タワウ・ラブアン)と、アピを中心とした道路網の建設に着手しており、労働者不足による労賃高騰を防ぐ必要がでていた(田中宏編『日本軍政とアジアの民族運動』)。

しかし、どの作家をみても、開戦当時、軍票の使用をめぐって現地住民との間でトラブルが生じたというケースを記述していない。

通貨政策は開戦当初は緒戦の勝利をかって、比較的スムーズに進行したのであろう。

南方開発金庫の設置

四二年三月、占領地の資源開発、また為替管理・敵産管理・日銀代理店業務などの取り扱い、そして一般銀行への資金供給を目的に、南方開発金庫が設立されていた。

設立が計画されたのは開戦直後といわれるが、実際に「南方開発金庫法案要綱」が閣議決定されるのは四二年一月六日、帝国議会で無修正で可決・公布されたのは二月一九日。

資本金は一億円、全額政府出資である。

三月二五日、第一回払込みがおこなわれ、同三〇日に設立、四月一日に開業する。戦時中とはいえ、設立経緯はあわただしいかぎりであった。

当時、占領地では、域外との資金流通が遮断され、物資流通もすべて臨時軍事費特別会計(軍事費に関わる歳入・歳出を一般会計と区別し、戦争終了までを一会計年度とするもの。三七年九月から設置されていた)によるものとされており、開発・復興も臨時軍事費特別会計によっていた。

南方開発金庫の使命とされたのは、まず、開発に必要な資金を臨時軍事費特別会計から軍票で借り入れて、これを資源開発事業に貸し出すことである。

つぎに、預金の受け入れや軍票と現地通貨の交換、地金銀の売買をつうじて現地通貨を吸収して悪性インフレを防止すること、そして、現地における発券制度を確立して軍票の交換・回収をはかることなどがめざされていた。

本店=本金庫は東京におかれ、四二年七月一日にマレー支金庫(シンガポール)、ジャワ支金庫(ジャカルタ)、フィリピン支金庫(マニラ)が開業したのを契機に、以後、日本軍占領地の主要都市に支金庫もしくは出張所が設置されていく。

主要都市以外の支金庫・出張所開設は、陸軍が軍政を担当する地域では横浜正金銀行、海軍の場合は台湾銀行への業務委託としておこなわれた。

その数は、四三年三月末で支金庫一一、出張所一二である。

だが、開発を促進するというもくろみは成功しなかった。

四三年一月に発券業務が認められた南方開発金庫は、同年四月からあらたな軍票というべき「南発券」を発行しはじめ、むしろ悪性インフレをひきおこす元凶となっていくのである。

これはくわしくは次章5節で述べよう。 |

|

5 現地自活政策と民衆の組織化

top

経済統制と配給組合

日本軍は各軍政監部ごとに現地自活を方針としていた。占領地経済を物動計画に従属させるために、それまでそれなりに機能していた東南アジア域内交易圈を破壊して自活経済におしこめるということは、東南アジアの人びとにとっては一挙に経済生活のレベルがひき下ろされることを意味する。

各地に物資とりわけ工業製品がとぼしくなり、インフレをひきおこして、社会不安をもたらすのは必至であった。

これに対する日本軍の対策は、まず経済統制をつよめることであり、民衆の組織化である。

フィリピンでは四二年一月、国立米穀会社を改組してナリックと袮された軍管理米穀会社を設立する。

農民から米穀を買いあげ、これを配給所をつうじて一般消費者へと供給するシステムをつくりあげたのである。

(なおナリックは四三年一〇月のフィリピンの独立(後述)とともに解消され、フィリピン政府の管理下にあらたにビバという食糧営団が組織される。

ナリックの場合には、米穀の収買にあたり下部に生産者組合を強制的につくらせ、そこからナリック自体が直接買いあげていたが、ビバではその収買を生産者組合そのものにさせることになる。

そのため、地主の権限を急速に強化する結果をもたらした)。 |

米以外の生活必需品は、四二年七月、生活必需物資統制令と比島生活必需物資配給統制組合令によって設立された比島生活必需物資配給統制組合の一元的管理をうけた。

この統制組合は、日本人と華人そしてフィリピン人の商業組織から構成されていた。

八月には統制機構を有効ならしめるため、隣組を組織する。また一二月には新比島奉仕団(カリバピ)という組織が結成されるが、これはフィリピン独立に関わるので、次章6節で述べる。

ビルマでは四二年七月一日、ビルマ物資配給組合が結成された。

米はビルマ米穀組合、チーク材については日本ビルマ木材組合が取り扱うが、それ以外の輸出入品はすべてビルマ物資配給組合の管轄下におかれたのである。

この組合の構成員は、三井・三菱・日棉・東棉・江商・鐘紡・三興・丸栄・大丸・千田・安宅・塩野義商店など、日本商社一二社。ただし組合構成員は、それを取り扱う商品の卸商、小売商になれないとしていた。

ジャワでは各村ごとに籾(もみ)の集荷を担当する農業組合が結成された。

この組織が、米・豆腐・ココヤシ油・塩・砂糖・コーヒーなどを配給した。

なお四二年八月には、軍政下の行政機構として軍政監部のもとに食糧管理事務所が設立された。

北ボルネオでは四三年二月、交易担当者をたばねてボルネオ物資配給統制組合を設立した。

マラヤでは、ゴム・錫といった商品の統制組合はつくられたが、生活必需品に関しては、日本商社が機能を代替した。

シンガポールでは日本人商人たちの手で昭南物資配給組合が組織され、活動したのである。

なお香港の場合、四二年三月から白米切符制が導入され、以降の配給品目が拡大しつづけて四三年末までには小麦・マッチ・薪・味噌・食用油・食塩・たばこにまで及んだ。

しかも、香港は元来が中継貿易基地であったから、貿易が停滞して自給自足がすすむと、その機能と役割は急落せざるをえなかった。

四二年一〇月には日本企業を中心に香港貿易組合が、四四年九月には香港交易公社が組織されたが、交易量そのものは激減した。

貿易が制限されたことで原料の入手が困難となり、そのためわずかにのこったストックで産業界は操業を継続せねばならず、そのため稼働率は低落せざるをえなかった。

華人たちの受難

東南アジア域内交易圈の物流の中枢をになっていたのは華人たちである。

現地自活経済の強制はとりわけ華人商人を苦境においこんだ。

そして、物流統制の要に位置した日本商社は華人商人を下請けとして利用しようとするのである。

だが華人たちの受難は、物流の中枢から排除されたことにとどまらなかった。マラヤの例をみてみよう。

もともと日本軍は、蒋介石政権=国民政府とつながる存在として、華人たちを警戒の目でみており、「実施要領」ではとくに、「華僑に対しては、蒋政権より離反し、我が政策に協力同調せしむものとす」としていた。

シンガポール攻防戦で、華人の義勇軍がもっとも勇敢に戦ったことは著名であり、日本軍のシンガポール入城後の華人虐殺事件はそれが遠因であったといわれる。

したがって、日本軍の華人対策はきびしいものになった。

協力の証として求めたのは資金供出であり、その最初のケースが、シンガポールを中心とするマラヤの華人に対しておこなった日本軍への寄付の強要である。

第二五軍軍政部長の名による極秘通達(四二年四月一九日付)によれば、

「服従を誓い協力を惜しまざる者に対しては、その生業を奪わず権益を認め、然らざる者に対しては、断固その生存を認めざるものとす」として、

「シンガポールを中心として主要都市の有力華僑全体に対し、最低五千万ドルの資金調達を命ずるものとす」

「協力に参加せざる者に対しては、極めて峻厳なる処断を以て処理す。

即ち財産の没収、一族の追放、再入国の禁止を行なうと共に、反抗の徒に対しては極刑を以て之に答え、華僑全体に対する動向決定に資せしむ」という強硬なものであった。

この強制的募金のため、華人たちは土地を売り、高利貸に借金するところまでおいこまれたという。

それでも二八〇〇万ドルしか集まらず、軍政当局は不足額二二〇〇万ドルを横浜正金銀行から華僑協会に貸し付け、その結果五〇〇〇万ドルの小切手が山下奉文軍司令官に「奉呈」されたのである(篠崎護『シンガポール占領秘録』)。

そして、日本軍の占領にともなって、華人たちは物流の中枢から排除され、日本人や現地人にとってかわられたのである。

北ボルネオでは四三年一〇月、アピ(現在コタキナバル)で華人を中心として民衆蜂起がおきている。

この背景には、ボルネオ物資配給統制組合設立、すなわち日本商社中心の物流機構の強制によって、倒産・廃業に追いこまれた華人商人が少なくないという事情があった。

実際には、長年にわたってつちかってきた華人たちの経済力はそう簡単についえさるものではなく、彼らの協力なしには物資がうごかない状況がしばしば現出したとはいえ、華人たちが日本軍政によっていためつけられた存在であることにかわりはなかった。

プランテーション作物から食糧・衣料作物の増産へ

しかし、いくら配給統制を強化しても絶対的なモノ不足を解消しないかぎり問題の解決とはならない。

そこで、日本軍政当局は、それまで世界市場むけに生産されていたゴムや砂糖・コーヒー・茶のプランテーションをつぶして、食糧や衣料作物の増産にのりだす。

食糧と衣料作物の増産がもっとも期待された地域はジャワ島であった。

日本軍政当局は、ジャワ島を周辺地域への食糧供給地と位置づけ、四二年八月に食糧管理事務所を設立して米の大量買い付けを実施し、州単位で目標を設定して籾の強制供出を実施する。

元来ジャワ島は、オランダ時代の強制栽培制度により、茶・コーヒー・甘蔗などの商品作物が主体で、食糧はようやく自給できる程度であった。

日本の農業技術を導入し、新種を栽培させ耕地を拡大させたうえに、宣伝による民衆動員を通じて食糧を増産させようとしたのである。

増産の対象は食糧だけではなかった。

衣料の輸入が急減したため、ジャワ島で自給することが求められ、綿花や黄麻の栽培が強制された。

このため、オランダ時代にジャワ島の農業の中心だった茶やコーヒー、甘蔗のプランテーション農業は生産の縮小をよぎなくされた。

これによってジャワの砂糖業は潰滅的打撃をうけ、戦後もついに回復することなく衰退の一途をたどるのである。

フィリピンでも米の増産や綿花の栽培が急ピッチですすめられた。

戦前来、フィリピンの主要産業は砂糖業で、対米輸出のかなめの位置にあったが、それが途絶した四二年以降、砂糖業はアルコールなどの燃料産業への原料供給およびフィリピン国内の需要範囲にとどめられ、のこりは綿花畑や小麦・大麦・とうもろこし畑に転換させられていった。

フィリピンの綿作を担当した会社は、大日本紡績・東洋拓殖・鐘淵紡績・呉羽紡績・倉敷紡績・大和紡績・東洋棉花・東洋紡績・台湾拓殖の九社。四二年八月フィリピン軍政監部で担当区域を設定、ルソン島とネグロス島に合計一万二〇〇〇町歩の土地を確保して活動を開始していた。

四二年秋から四三年春にかけて陸軍省報道部の無給嘱託としてフィリピンに派遣された萱原宏一は、綿作を実施しているネグロス島とルソン島のラグナ・パタンガスを訪れ、

ネグロスではフィリピン人の「敵意に満ちた冷たい眼」のなかで遅滞しつづける綿作作業の実態を、

ラグナでは「肥料灌漑等の設備資材の不足」のなかで苦しむ技術者の悩みを、

バタンガスでは農業資金を低利にすべきだ、という現場の声を紹介している(『戦中比島嘱託日誌』)。

「敵意に満ちた冷たい眼」と「肥料灌漑等の設備資材の不足」――このふたつは、その後つよまることはあってもよわまることはなく、日本の敗戦までつづくのである。

スマトラでは、ゴムやたばこのプランテーションが栽培転換されて、陸稲やとうもろこし畑にかえられていく。

このほかに衣料原料として綿作が奨励され、綿花畑が開拓され、飛行機の潤滑油に使われるヒマシ油を採るためのヒマの栽培がおこなわれた。

もっともこうして生産されたものの、肥料不足や農機具の不足がかさなって、その量は少なく、とても需要をみたすことはできなかった。

だがマラヤの場合には、食糧自給がもとめられたにもかかわらず、ゴム・プランテーションから食糧増産への転換は困難であった。もともとマラヤは戦前から食糧自給率は三割程度にとどまり、のこりはタイなどに依存する構造であり、しかも、日本軍政下でもゴム林を保存するという方針だったため、食糧不足が深刻化するのは当然だった。

「大東亜共栄圈」の西端に位置するビルマ、東端に位置する海軍占領地域では、戦闘の最先端となったため、衣料原料や食糧の生産は思うにまかせず、かりに綿花が生産された場合でも、輸送手段が陸海ともに不足する状況で、工場まではこぶことができなかった。

熱帯の地域といえども高地住民の場合には衣料の支給が不可欠である。

このため住民は裸同様の生活を強いられ、食糧についても、「自活とはトウモロコシを食うことなり」と住民を嘆かせることになった。

top

**************************************** |