|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅲ 「大東亜共栄圈」の実像

|

1 破局―敗戦への道 top

「絶対国防圈」の設定と崩壊

四二年六月のミッドウェー海戦での日本連合艦隊主力の壊滅的打撃と、それにつづく同年八月の連合軍のガダルカナル島上陸は「大東亜共栄圈」崩壊の第一歩となった。

日本軍はこの「大東亜共栄圈」の東南端のガダルカナル島に物資を供給する輸送力をもたず、こきざみに輸送船を投入して大打撃をうけた。

逆に豊富な物量にうらづけられた連合軍は、四三年二月までにガダルカナル島から日本軍をおいだし、五月にはアッツ島の守備隊を全滅させた。以降マーシャル諸島からマリアナ諸島へと進撃をつづけるアメリカの海軍機動部隊とニューギニアからフィリピンへと北上する連合軍陸軍部隊は「大東亜共栄圈」をうちこわしていった。

そしてヨーロッパでのドイツ・イタリアの敗北の見通しがついた四三年後半から、英米連合軍はその主力をアジアにむける。

日本軍は、四三年九月に御前会議で「今後採るべき戦争指導大綱」と「右に基づく当面の緊急措置に関する件」を決定し、「帝国戦争遂行上、太平洋及(および)印度洋方面に於て絶対確保すべき要域を、千島、小笠原、内南洋(中、西部)及西部ニューギニア、スンダ、ビルマを含む圏域」とする「絶対国防圏」の設定をおこなった。 |

関係略年表(3)

1943 (昭和18)年

1月、大本営政府連絡会議、「占領地帰属腹案」作成。南方開発金庫、発券業務が認められる(4月より発券開始)。

2月、ガダルカナル島撤退。北ボルネオでボルネオ物資配給統制組合結成。

4月、中国で、軍票の新規発行が停止される。ビルマ、ボードウィン鉱山操業開始(爆撃のため操業はたびたび中断。44年11月閉山)。

5月、アメリカ軍、アッツ島に上陸。御前会議でビルマ・フィリピンの独立を決定。「南方甲地域経済対策要綱」策定。海南島で築港工事完成。

6月、香港で、香港ドルの流通を禁止(軍票一本化)。クラ地峡横断鉄道建設開始(12月竣工)。

7月、「労務供給に関する陸海軍現地細目協定」締結。ジャワでバヤ線建設開始(44年4月竣工)。

8月、ビルマ独立宣言(首班バー・モウ)。日本・ビルマ同盟条約調印。

9月、イタリア、連合国に無条件降伏。ビンタン島でアルミニウム工場建設開始(45年1月打切り)。御前会議で「今後採るべき戦争指導大綱」「右に基く当面の緊急措置に関する件」を決定(「絶対国防圏」を設定)。

10月、フィリピン共和国独立宣言(大統領ラウレル)。ジャワで軍政の最高諮問機関として中央参議院設立(議長スカルノ)。北ボルネオのアピで民衆蜂起。泰緬鉄道竣工。

11月、海上護衛総司令部発足。アメリカ軍、マキン・タラワ島上陸。

1944 (昭和19)年

3月、ビルマでインパール作戦開始。

4月、京漢作戦(大陸打通作戦の開始)。

6月、アメリカ軍、サイパン島に上陸(住民死者一万人)。マリアナ沖海戦。

7月、インパール作戦中止。東条内閣総辞職(小磯内閣発足)。

10月、台湾沖航空戦。アメリカ軍、レイテ島上陸。レイテ沖海戦。

11月、汪兆銘死去。 B29、東京初空襲。

1945 (昭和20)年

1月、アメリカ軍、ルソン島上陸(2月マニラ占領)。

2月、ヤルタ会談がひらかれる。アメリカ軍、硅黄島上陸(3月、日本軍全滅)。

3月、東京大空襲。

4月、アメリカ軍、沖縄上陸(6月、日本軍全滅)。小磯内閣総辞職(鈴木内閣発足)。

5月、イギリス軍、ラングーン占領。ドイツ、無条件降伏。

7月、ポツダム宣言(鈴木首相、「黙殺」と談話)。

8月、広島・長崎に原爆投下。ソ連、対日宣戦布告。ポツダム宣言受諾。 |

そして防備をかためると同時に、四四年二月以降、満州に駐屯していた関東軍をひきぬいて南方戦線に転用していく。

四五年初頭までに一一個師団がひきぬかれた。だが、この「絶対国防圏」も四四年六月のマリアナ沖海戦と一〇月の台湾沖航空戦、レイテ島決戦で敗北し、日本海軍はその主力を喪失した。

「大東亜共栄圏」の西方でも、四四年三月、無謀なインパール作戦の結果、日本軍はビルマから駆逐され、四五年五月にはラングーンが英印軍に確保される。

中国大陸では、在中国米軍機による日本空襲を防止し、あわせて南方物資の海上から陸上輸送への転換をめざして、四四年四月以降、京漢鉄道(北京-漢口)、粤漢(えつかん)鉄道(漢口-広東)、湘桂鉄道(衡陽-桂林)沿線地域を占領する大陸打通作戦を展開した。

この作戦は一時的に華北・華中・華南・仏印の沿線地域を占領したものの、在中国の米軍機の活動を阻止することは不可能で、しかもアメリカ軍の中国沿岸上陸の可能性にそなえて、中国における日本軍の主力を中国大陸沿岸に移動させなければならなかったため、短期占領に終わらざるをえなかった。

連合軍の本格的反撃のまえに、「大東亜共栄圏」はカードの城のように崩壊しはじめたのである。

この過程を以下くわしくみてみよう。

2 「動脈」=海上輸送の破綻 top

「一番難しいのは途中の輸送」

かつて日本海軍の佐官として海上護衛総司令部に勤務した大井篤は、戦後『海上護衛戦――太平洋戦争の戦略的分析』という著書をあらわした。その一節に、ある中佐の話として、つぎのように記す。

「ある人からこんなことを聞きました。〔中略〕

蘭印を占領すれば、占領後一年ぐらいは、敵に破壊された油田や送油装置の修復で充分油をとることができないかもしれないが、第二年目になれば、その修復も終わって、充分の油もとれるようになると。〔中略〕

しかし、資源という言葉はわれわれに屡々(しばしば)錯覚を与えます。

資源をとるということと、そのとった資源を必要なところに運んでくるということは、全く別のことがらです。

蘭印を占領したら、第二年目頃から石油は輸入できると考えることは、途中の輸送に問題がないということを前提にしてのことです。

しかし私は一番難しい問題はこの途中の輸送にあると思います。」 |

文中の「ある人」がいうように、たしかに一、二年のうちに設備は復旧できた。

だが、この中佐が心配した輸送確保に対する危惧はまさに的中する。占領地からの獲得物資が確実に日本にもたらされなければ、物動計画は絵にかいた餅であり、当初からその困難に直面したのであった。

船舶不足に苦しむ

開戦にともなって、民間の船舶も陸軍と海軍に徴用された。その結果、物資を輸送するための船舶は不足する。

これらの船舶は、大規模な作戦が終了すれば徴用を解除し、輸送にあてられるはずであったが、戦線がつぎつぎに拡大され、軍の輸送が優先されるなかで徴用の解除をおこなう余裕がなかった。

そのため、はやくから占領地と日本をむすぶ輸送維持に支障をきたしはじめていた。

つぎのような記録がある。

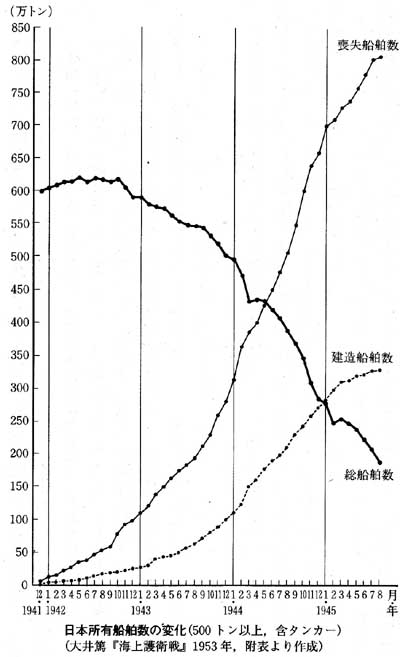

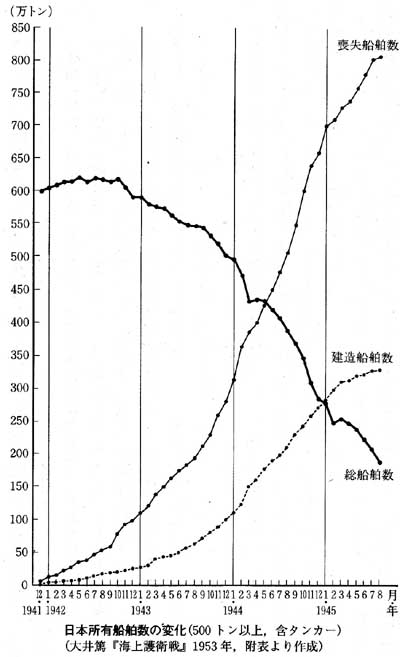

| 喪失状況の概略を述べると、開戦後一七年九月までは毎月平均六万総トン程度でたいしたことなく、むしろ作戦による損失は予想を下回ったほどで、拿捕(だほ)船を加えると船腹の増減は大体均衡を保ち得る程度であったが、一〇月頃から俄然急増して十数万総トンとなり、とうてい尋常一様の手段ではこれを補充することが困難となったので、いわゆる改良標準船を設計するとともに喪失と量産の競争に移ったのであるが、結局は及ばず、一九年下期からは飛行機による攻撃が、また二〇年四月頃からはB29による機雷の投下が加わって被害続出し、遂に戦争中の喪失総量は八八三万総トンという開戦当時の保有量の一三八%に及ぶ大量に達したのであった。(小野塚一郎『戦時造船史』) |

「大東亜共栄圈」をひとつの体にたとえるならば、海上輸送は動脈であった。

この血管が血管として機能しなければ、「大東亜共栄圈」は「圏」としての意味をもたない。

開戦一年足らずの四二年一〇月から機能不全がはじまっていたとすれば、「大東亜共栄圈」そのものが虚像だったといってもいいすぎではなかった。

くわえて、ガダルカナル戦以降、アメリカの海軍潜水艦部隊による日本の海上輸送路の破壊が活発化したために、日本の船舶の損害が急増し、ただでさえ不足していた日本の物資輸送船舶は極端なジリ貧状況に陥っていくのである。 |

|

船舶建造能力をたかめるために戦時規格の船舶建造にのりだしたり、木造船の建造を日本・朝鮮・台湾・東南アジア占領地域でおしすすめるなど、必死の修復のこころみがおこなわれるが、船舶建造量は撃沈された船舶量に遠く及ばず、日本の保有船舶数は急激に減っていった。虚像すらうちくだかれるのである。

船舶不足は、東南アジアからの物資が日本にこなくなり、日本からの物資が東南アジアに供給されないという状況を生みたした。

だが、船舶不足は日本と南方占領地との関係にとどまらず、「大東亜共栄圈」内部の経済を混乱させたのである。

日本軍は東南アジア域内交易圈を破壊したうえに、輸送路の維持に成功しなかったから、各地で滞貨を増加させることになった。

海上護衛の欠如

海上輸送力の減退は船舶数の絶対的不足だけではなかった。

アメリカは本格的反攻に転じるまえから、潜水艦による通商破壊戦をくりかえし、これに対する日本軍の海上護衛はまったく不十分であった。

海軍の艦艇を最前線に集中させ、物資を輸送する船舶の護衛にまわさなかったことが船舶喪失に拍車をかけたのである。

まさに、「船は裸でかけめぐる」(大井、前掲書)という状況だった。

輸送路確保のため、日本海軍に海上護衛総司令部ができたのは、ようやく四三年一一月のことである。

いかに海上護衛が軽視されていたかは、この一事をもっても知ることができよう。

だが、かぎられた艦艇しかなく、指揮官や乗員の不足に苦しむことになる。

3 開発計画の蹉跌(さてつ=失敗)

top

海軍占領地の場合

一九四二年以降、つぎつぎと指定業者がはいって操業がおこなわれていったが、その実態はどのようなものであったのか。

東南アジアに進出しか日本企業の活動状況の全体像を示す資料はみあたらないが、さきの『南方に於ける資源開発事業進捗状況調』が海軍管轄地域を中心とした企業活動状況を素描している。

以下この史料に依拠しながらその実情をみてみることとしたい。

ここにあげられている事業所数は二八一。事業所別に活動状況を詳細に記述しているところもあれば、ごく簡単に概括したところもあって、記述レベルは千差万別であるが、おおざっぱな動向はつかめよう。

これによると、比較的順調に操業しているという企業はごく少ないことがわかる。

セレペス・ペレン島の雲母(うんも)開発(南太平洋貿易)、南ボルネオの森林・木材開発・製材事業(住友ボルネオ殖産)など、一、二の企業にすぎなかった。

大半の企業は、資材や労働力また輸送力の不足のために、能率が低下しているか操業が困難になっているという状況であった。

セレペス島マカッサルのガス事業(東京ガス)、南ボルネオ島のタンニン材料集荷(日本原皮鞣剤(じゅうざい)統制会社)、南ボルネオ・ポンティアナックの水鉛開発(日南鉱業)、南ボルネオの鉄鉱石開発(石原産業)、セレベスの綿花栽培(東洋紡績・南洋拓殖・鐘淵工業・大日本紡績)、南ボルネオの栽培食糧(野村東印度殖産)、南ボルネオ・サマリンダの木造船(鐘淵工業)、南ボルネオの木造船建造(ボルネオ造船所経営組合)、仏印サイゴンの木造船建造(三井物産)など。

ボルネオ島やセレベス島といった、陸軍担当地域に近い「大東亜共栄圈」の内部地域は、戦闘や空襲の被害は比較的すくなかっかため、資材不足がネックとなって生産が低迷したものの、操業はおこなわれていた。

さらには、事業のめどがたっていなかったり、音信不通だったりする企業もすくなくない。

これは戦場となったり、空襲などのために職員が引き揚げたりしたからであろう。

ニューギニアの沿岸輸送(日本郵船)、クリスマス島の燐鉱石採掘(鯛生産業)、ニューブリテン島のカカオ園経営、栽培食糧経営(ともに南洋興発)、ニューギニア東部の米・蔬菜(そさい)栽培(南洋興発)、ニューブリテン・ラバウルの蔬菜栽培(南洋興発)、アンダマン島ポートブレアの倉庫・荷役業(台湾拓殖・飯野海運)、ニューギニアの畜産(南洋興発)、ニューギニア東部の土木事業(矢島組)など。

石油と有力鉱山の場合

パレンバンをはじめとする油田、陸軍担当地域の最有力鉱山といわれたフィリピンのマンカヤン銅山とビルマのボードウィン鉱山、そしてビンタン島のボーキサイトはどうなっていたか。

石油生産は四二年前半までに油田の修理がおわり、四三年には本格的な軌道にのっていた。

だが、問題はやはり日本への輸送であった。

四三年以降、アメリカ海軍による日本のタンカー攻撃が本格化し、そのために現地で生産された原油はかならずしも日本には還送されなかったのである。

しかも、需要は航空機用揮発油と艦船用重油にかたよっていたから、自動車用揮発油などは処理に困り、ジャングルで焼却せねばならなかった。戦局が悪化した四四年段階になると輸送事情はますます逼迫し、八月にはパレンバンが空襲にさらされた。空襲はその後もはげしさをくわえたため、四五年三月、ついに運転を停止し、ジャングル内に工場を移転することを強いられる(『パレンバンの石油部隊』)。

突貫作業のすえ復旧したマンカヤン銅山が操業できたのは四四年前半までのわずか一年強であった。

その間もゲリラの襲撃や道路の破壊、雨季の豪雨による輸送の途絶で作業はしばしば中断し、決して順調とはいえなかったが、四四年後半には輸送が途絶し、事実上の閉山に追い込まれる。

四五年三月には米軍の空襲で坑外施設はすべて破壊され、三井によるマンカヤン銅山の経営は終止符をうつことになった(『三井金属修史論叢』、『男たちの世紀』、山越道三『軍政下に於ける比島産業の推移』)。

ビルマのボードウィン鉱山は四三年四月、ようやく発電所が復旧して、選鉱所が運転を開始していたが、その翌々日にイギリス軍に爆撃されて操業停止、五月にふたたび操業開始するとただちに爆撃されるというありさまで、当初から操業は困難であった。

その後も七月と九月に、選鉱所・機械工場・機関車庫が爆撃される。電力やコークスが供給されるめどがたたないなかで、ついに一一月、精錬所の操業を断念して関係者の大半は離山した。

一二月にはふたたび入山し操業を試みるが、四四年三月にインパール作戦が開始されるなかで、一一月には同鉱業所を放棄した(『三井金属修史論叢』)。

ビンタン島のボーキサイトは、四三年後半、輸送船が急激に不足したために本土輸送が減少した。

そのため、現地でアルミナ(酸化アルミニウム)やアルミニウムを生産し、それを輸送するという計画が立案され、四三年九月、ビンタン島で工場建設が開始された。

ジャワ島の遊休砂糖設備を転用して工場建設がすすめられるが、しかし、日本に発注した資材はとどかず、四五年一月、建設は打ち切られた。

4 強制的労働力移動政策とロームシャ

top

「ロ-ムシャ」=ジャワからの労務動員

各軍政監部単位で自活を実現させようとする政策は、交易圈ゆえに必要だった産業を衰退させたため、労働力のゆきばを失わせることとなった。

日本軍はその労働力を軍事作戦に利用しようとして、労務者動員計画を展開した。

この「大東亜共栄圏」内の労働力移出計画のひとつの核はジャワである。

四二年一一月、シンガポールで陸軍の南方軍総参謀長と海軍の南西方面艦隊参謀長とのあいだで、「物資交流等に関する陸海軍現地協定」がむすばれ、占領地域での労務供出がもりこまれた。

戦局が逼迫すると、ジャワ島からマラヤ・スマトラ・ボルネオなどへの労務供出は日本軍にとってますます緊急なものになり、四三年七月にはジャワの第一六軍とマカッサルの海軍当局とのあいだで「労務供給に関する陸海軍現地細目協定」が締結され、同年一〇月にはシンガポールで南方各軍労務主任者会議がひらかれた(『日本占領期インドネシア研究』)。

この労務者動員は、形式的には募集というかたちをとっていた。だが実際には、各村々に割り当てられる関係になっていることが多く、強制的要素をふくんでいた。

逃亡者が増大し、逃亡者に対する懲罰が横行したことからも、決して自由意思による労務契約といえるものではなかった。労働力確保のため、中国の日本軍占領地からの中国人の「強制連行」がおこなわれたことはよく知られており、また朝鮮人についても強制的労働力移動政策が展開されたが、東南アジア全域でもまた「強制連行」がおこなわれたのである。

「ロームシャ」ということばは、そのままインドネシア語となっている。

ジャワ島からつれていかれた「ロームシャ」の数はおよそ三〇万人、そのうち七万人が命をおとしたという。

しかも、生業をうばったうえに、軍事作戦の必要からくる建設工事に動員するわけだから、民衆の生活にあたえる影響は深刻なものがあった。

働き手をうばわれたジャワ島の農村がいかに疲弊したかはつぎの数字が示している。

ジャワ島で生産されていた籾(もみ)・とうもろこし・キャッサバについてみてみると、日本軍が占領するまえの三七~四一年の指数を一〇〇とした場合、四五年にはそれぞれ六六・四五・三八となったのである(倉沢愛子『日本占領下のジャワ農村の変容』)。

困窮ぶりがしられよう。

北ボルネオの場合

ジャワから「ロームシャ」がつれていかれた例として、北ボルネオの場合をみてみよう。

北ボルネオでは四二年なかばから飛行場建設と道路網整備がすすめられていたが、もともと人口過疎の地域だっただけに、労働力不足が深刻だった。

そのため、四三年五月、総務部のなかに労務科を新設、労務者登録制と労務者の管外移入政策をとる。

だが、死亡するものが続出したといわれるほど苛酷な使役であるうえに、賃全統制がおこなわれていたから逃亡者がふえるのは当然であり、労働力不足は明白であった。

そのため四四年には、ジャワ島から一万五〇〇〇人を移入することを決定する。

ジャワ島から派遣された労務者の多くは「奴隷船」さながらの状況で運ばれ、待遇がひどかったことにくわえて、戦争末期には無用な転進命令のため(たとえばタワウ・サンダカンからアピヘ)多くの餓死者までだした(『日本軍政とアジアの民族運動』)。

泰緬(たいめん)鉄道建設の悲惨

四二年一一月に着工されて四三年一〇月に竣工したタイとビルマをむすぶ鉄道、泰緬鉄道(全長約四一四キロ)の建設はイギリス軍捕虜に対する強制労働や虐待事件がおきた舞台として著名である。

だが、このとき犠牲となったのはイギリス軍捕虜だけではない。

労務者として動員された二五万人におよぶアジアの民衆もまたその犠牲者であった。

この工事にあたって、ビルマ軍政監部はビルマ民政府に対して労務者の供出を命じ、四三年二月から八月にかけて八万五〇〇〇人余りの労務者が動員されている。

タイとマラヤからも動員され、マラヤからは約一〇万人が投入された。

そして、ジャワ島からの「ロームシャ」がこれにくわえられたのである。

このときのジャワ島からの「ロームシャ」の扱いがいかにひどかったかを示す証言として、当時捕虜としてシンガポールの博物館と植物園ではたらいていたE・J・H・コーナーのいうところを聞いてみよう。

日本軍はタイ~ビルマ間に鉄道を敷設するため、インドネシアで人手を集めはじめた。

苛酷な人夫狩りが、年齢、男女の別なく無差別にあちこちの村で行われた。

幸運にも魔の手を逃れたのは若くてすばしこい者だけであった。〔中略〕

彼らはタイヘ船で輸送されたが、その船は途中シンガポールに立ち寄った。

航海は二週間であったが、それに耐えられないような年寄り、障害者、病気のジャワ人たちは船から吐き出された。

それで、博物館と私達の住んでいた旧セント・アンドリュー・スクールのあいたの空地に、彼らを収容するためのバラックが建てられた。

彼らはヨタヨタと生気の無い足取りで歩きながら、そのバラックにはいっていった。

航海中に死んだ者も少なくなかった。

そういうときには、死体を米袋に入れ、生き残った仲間が海に捨てた。

米袋は穴だらけであったから、穴から手足が突き出ていた。

バラックのなかでもたくさん死んだが、やはり死体を米袋に入れて海に投げ捨てていた。

米袋を肩にかつぎ、軟体動物のようによろよろ歩いていた老人が、運びきれずに、袋をどぶに置き去りにした。

いったん道に放り投げてもまた持ち上げ、足を引きずりながら海に向かう者もいた。〔中略〕

人夫が女であり、若くてきれいだと、カタンの近くにある兵舎に送られ、兵士たちの慰みものになった。

通行人は、彼女らがジャワ語で「助けて」と悲鳴を上げるのを耳にし、胸をしめつけられた。真昼間に堂々と市民の目の前で繰り広げられたこの惨事は、占領直後の華僑大量虐殺と並んで、永遠に歴史上に残る日本軍の汚点となった。〔中略〕

バラックは体を動かせないほど弱った人夫でいっぱいだった。

なかにはいることもできなかった。誰かが体を少し動かしたすきに、私とバードは少しずつなかへはいっていった。

死体の数を確認して届け、引き取ってもらわねばならなかったのだ。

腐臭のする死体のほかに、死にかけた人間がそこらじゅうに座ったり横たわったりしていた。

ある朝、私達は死体が十三あることを確認し、報告した。

市のトラックがきて、死体をつめこみはしめたとき、十三番目の死体が動きだし、よろよろと立ちよかったかと思うと自分はまだ死んでいないと言った。

だが報告が十三とある以上十三集めねばならない。

運転手は彼を前の座席に乗せると、死体を運び去っていった。

(『思い出の昭南(シンガポール)博物館』) |

悲惨としかいいようのない光景である。

そして、各地からあつめられた労務者たちは、はげしい労働と粗悪な食物による栄養失調に苦しめられ、多くの死者をだした。

また、生きのこった場合でも故国に帰る機会を失し、いまなお望郷の思いにくれているひとも少なくないという。

「大東亜共栄圈」の内実を示す鉄道建設

ジャワ島では島内動員もさかんにおこなわれた。

四三年七月に着手し、四四年四月に完成したバヤ線建設工事をみてみよう。

この鉄道建設工事ほど、「大東亜共栄圈」の内実をよく示したものはない。

民衆に負担をおわせ犠牲を強いることで、軍政の矛盾を糊塗(こと=ごまかす)しようとする典型のひとつだったからである。

もともとジャワ島は良質の石炭にとぼしく、大部分をスマトラとボルネオに依存していた。

しかし、日本軍政が実施されてからは、スマトラ・ボルネオとは軍政地区がことなるため、バーター(物々交換)以外の貿易が事実上不可能になってしまった。

そのため、それまでは交通が不便なため、搬出困難を理由に開発がすすんでいなかったバヤ炭鉱に手をつけざるをえなくなる。

ジャワ西部のサケティからバヤにいたる約一〇〇キロのバヤ線は、その運炭線だったのである。

そして工事は極端にいそがされた。ふつう、このような線路建設工事においては、測量三年、全通一〇年、乾季着工というのが常識である。

だがこの場合は、測量一ヵ月、工事期間一年、雨季着工という超強行スケジュールであった。

しかも、マラリアや風土病がはびこる湿地帯や山岳地帯のジャングルでの突貫工事である。

工事犠牲者の数はわかっていないが、一万人の犠牲者がでたといわれている(倉沢前掲書)。

一日の労務者数は最大で五万五〇〇〇人、最小でも二万五〇〇〇人。これだけの人員を動員し膨大な犠牲を強制して、本来ならする必要がなかった難工事を遂行せざるをえないところに、 「大東亜共栄圈」の愚行があらわれていた。

逃亡者が続出し、多いときは一日四、五百人にのぼったという事実は、この愚行に対する民衆の返答だったといえるだろう(『ジャワ陸輸総局史』)。

もちろん労務動員はジャワにかぎったことではない。

マラヤではさきの泰緬鉄道建設への動員にくわえて、四三年六月以降に着工したマレー半島中部のクラ地峡横断鉄道工事にのべ二万人の労務者が動員されている。

なお、この鉄道工事は半年後の四三年一二月に竣工したものの、工事がずさんだったため、運行がスムーズにおこなわれなかったという。

香港の強制移住政策

強制移住政策がもっとも早くあらわれたのは香港であった。

当初は治安対策である。日本軍は占領直後の四一年一二月二四日、「香港・九龍地区に於ける軍作戦並(ならびに)治安維持上、取り敢えず九龍地区に於ける下層階級就中(なかんずく)浮浪者を他に強制的に移住疎散せしむる」という名目のもとに、「港九(香港・九龍)地区に於ける人口疎散策実施要領」を決定、短期間のうちに強制移住政策を展開した。

憲兵隊は、トラックで「乞食狩り」をおこない、あわせて「抗日分子」排除をねらったのである。

彼らを移動するとだまして海上につれだし、海につきおとして「処分」したと伝えられる。

この結果、占領当初一五〇万人であった香港の人口は四三年一〇月で九八万人にまで激減した。

だが、香港が中継貿易港としての機能を喪失するにつれ、人口は過剰とならざるをえず、香港総督府のもとで強制労働力移動政策としてさらに本格化する。

この政策は「慫慂疎散(免費疎散)」「自費疎散」「強制疎散」の三つのやり方ですすめられたが、内実は香港からの強制追放にほかならなかった。

人口減少はさらにすすみ、四五年には五〇~六〇万人まで減ったという。

労働力とするために「強制連行」されたさきは海南島であった。

海南島では日本窒素の手で石碌鉄山の開発がおこなわれており、大量の労働者を必要としていた。

この工事に香港の労働者が投入されたのである。

香港で募集された労働者の第一陣四八三名が海南島に上陸したのが四二年二月一三日。

鉱山より積出港までの鉄道工事がおこなわれていたさなかであった。

これにさきだって四一年九月、上海より労働者三〇〇〇余名が開発工事に投入されていたが、難工事とマラリアなどのため半年の間に半数が死亡、そのあとをうけて香港で労働者が募集されたのである。

四二年二月以降、記録にのこるかぎりでは四三年七月までに二万五六五名(うち看護婦をふくむ特殊工員三〇〇二名)が香港から海南島に運ばれている。

劣悪な労働条件で犠牲者があいつぎ、「現地から、総管(苦力集団の最高責任者)・会社を通じて報告される犠牲者の数に眉をひそめて、規定の弔慰金(公傷死二百円、私傷死一百円)の支払いに、遺族との応対に奔走苦慮した」という。

四二年三月に鉄道開通、翌四三年五月には築港が完成した。

鉄道はトラブルつづきとはいえ運行がつづいたが、かんじんの鉱石積取船が満足に来航しないままに四四年暮から減産、四五年一月には事業を中止した。

当初、一九四三年度一五〇万トン、四四年二〇〇万トン、四五年三〇〇万トンの出鉱を計画、日本鉄鋼産業の“救世主”たらんとしたが、四二年三月前後より四四年一〇月までの推定実績は採鉱五八万八五六四トン、本船積三八万五七〇トンにすぎなかった(河野司編『海南島石碌鉄山開発誌』)。

5 歯止めのない通貨濫発 top

華中と香港の通貨政策

東南アジアでの通貨状況に大きな変化がおきるのは四三年である。

その検討のまえに、華中における通貨政策の転換と香港の通貨政策の関連について述べておこう。

アジア太平洋戦争の緒戦の大勝利のなかで、興亜院(こうあいん)会議は四二年三月、華中に対する通貨政策を転換させる。

蒋介石政権の法幣(ほうへい)駆逐、儲備(ちょび)券の円リンク、軍票の新規発行停止などを内容とした「大東亜戦争開始に伴う中支通貨金融暫定処理要綱」がそれである。

すなわち儲備券による幣制統一事業であった。現地軍の反対をおしきるかたちで、それまで華中の主要通貨とされていた軍票の発行が停止されるのは四三年四月一日。以後、華中では儲備券が軍票の位置にとってかわる。

しかし、その結果はみるもかんばしいものではなかった。

四二年六月末における法幣回収額は上海地区と奥地をふくめて一一億三〇〇〇万元程度にとどまり、「大東亜戦争勃発直前の上海旧法幣在高二二億元、奥地推定分を含め蘇浙皖三省占拠地内流通高約三〇億元」と比較すると「余りに過少」で「識者の予想せる所に比し半数程度に止りたり」という状況だった(清水善俊『支那事変軍票史』)。

では、儲備券で統一された華中の通貨工作は、その後どのような経過をたどったか。

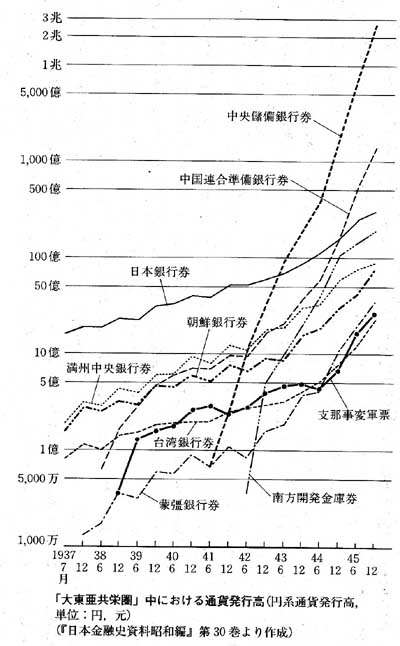

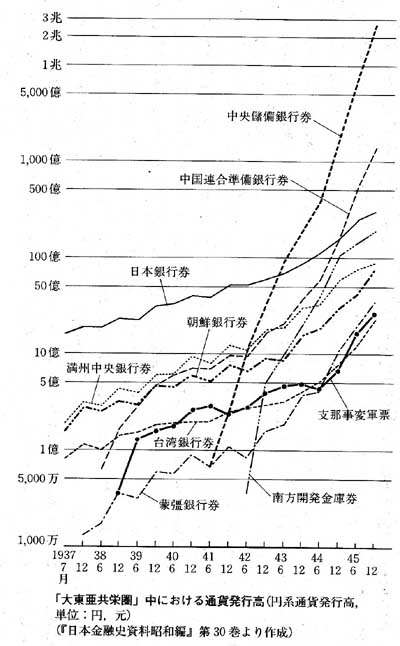

それは、儲備券発行高の激増であった。発行高は、創立まもない四一年七月が七六〇〇万元、四一年一二月が二億四〇〇〇万元だったのに対し、四二年一二月が三四億八〇〇〇万元、四三年一二月が一九一億五〇〇〇万元、四四年一二月が一三九六億九九〇〇万元、そして四五年八月が二兆六九七二億元。

すさまじいまでの発行高の激増である。

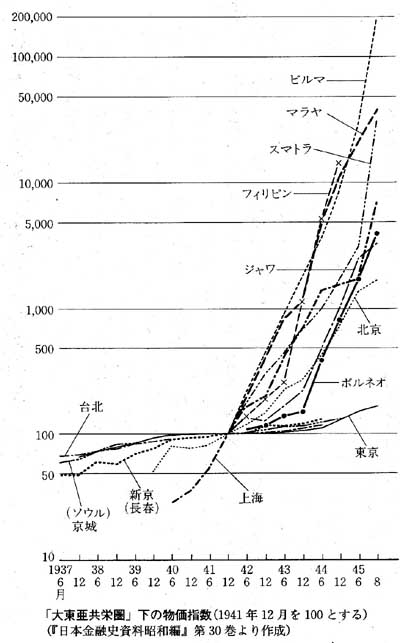

軍票を肩代わりするかたちで、華中の占領地経済の基軸通貨として期待された儲備券が裏づけなく増発された結果ははげしいインフレであった。

当時、法幣も増発がつづいたために価値が低下していったが、儲備券はそれをはるかに上まわる速度で下落した。

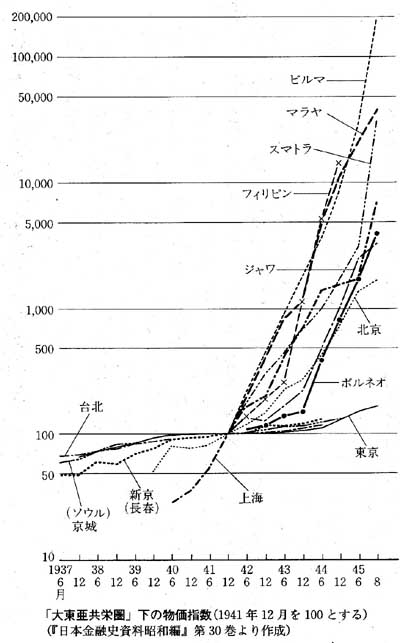

一九三六年平均を一〇〇としたときの上海の戦時物価指数をみれば、一九四〇年平均が四七五、四一年平均が九五八、四二年平均が二五四七、四三年平均が六七二一、四四年一一月が九万四一七〇、そして四五年八月時点で一一万九六二五。

まさに天文学的数字である。

その結果、「儲備券インフレの激しさは日毎にその速度を早めていった。

ついにはショーウインドにある商品の値段が朝と晩で付け替えられていく始末。

それにつれて次第に補助紙幣から少額紙幣が流通しなくなってゆく。

それで買えるものがなくなってゆくからである。

そうなると机の引出しの中には使えなくなったお札が溜まってどこでも大弱り」(『遥かなる上海』)。

通貨増発はそのまま華中でのインフレーションの進行でもあったのである。

だが、香港では逆に軍票一本化政策が展開されていった。

香港占領当初は香港ドルと軍票の併行流通であり、四一一年一月の交換率は軍票一円=香港ドル二ドルであった(同年七月香港ドルの価値切り下げが強行され、一円=四ドルとされる)。

そして四三年五月、香港総督部令として、「香港占領地総督管区内通貨規則」「軍票対香貨交換の件」がだされ、六月一日をもって香港ドル流通を禁止するとした。

香港のひとたちは、横浜正金銀行や台湾銀行の香港支店など指定された軍票交換所で、四対一の比率で香港ドルを軍票に強制交換させられたのである。

これは財産の相当部分が没収されるにひとしい。香港ドルがどの程度に回収されたのかについては記録がなく、さだがではない。

だが、交換を拒否すれば銃殺をふくむきびしい刑罰がまっていた(柴田善雅「日本軍政期香港における通貨金融政策の展開」)。

儲備券によって回収された華中・華南の軍票は香港にあつめられて香港ドルとの交換に使用され、軍票によって回収された香港ドルはマカオなどで物資調達のためにつかわれるという構造であった。

アジア太平洋戦争の全期間を通じて軍政がしかれた香港は、軍政の矛盾が集中した地域であり、その集約的表現としての軍票被害をもっともうける地域となったのであった。

あらたな軍票=南発券の登場

華中で軍票発行が停止され香港で軍票一本化がおこなわれた四三年、東南アジアでもまた、通貨面における大きな変化があらわれた。

この年一月、南方開発金庫に発券機能がみとめられ、四月から発券業務を開始したのである。

この南方開発金庫券(南発券)は現地通貨標示であり、券のはしに「大日本帝国政府」の文字が、日本語とローマ字もしくは英語で記されていた。

だが、軍が発券したものではないとはいえ、実際の機能は現地通貨標示の従来の軍票とさほど変わるものではなかった。

たしかに発券機能を認められることで、機構的には南発券は東南アジア地域の中央銀行的機能を有し、その意味では満州での満州中央銀行、華北での中国連合準備銀行、華中での中央儲備銀行と類似の機能を有したと解することもできよう。

しかし、使用している者の意識においても、また機能においても、それ以前の軍票となんら変わるものではなかった。

後述する村田省蔵の回顧の内容はそれを如実に物語ろう。

彼は南発券を軍票と表現しているのである。

発券業務の開始と同時に、臨時軍事費特別会計に対する南発券建貸上げ業務がおこなわれたが、四三年六月時点での貸出金総額は五億二五五一万円、そのうち復旧開発事業貸出が二億一一七九万円で四〇%をしめるものの、物資買い付けはわずか三四七〇万円で七%にすぎず、軍政会計貸上げが二億七二五五万円で五〇%以上をしめていた(伊牟田敏充編『戦時体制下の金融構造』)。

開発よりも軍政費用のために必要だったのである。

輸送力の減退と絶対的物不足の状況下において、軍政の財政支出を補填し、現地の物資を確保しようとすれば、通貨増発以外に方法はなかった。

中国連合準備銀行といわず(華北)、中央儲備銀行といわず(華中)、南方開発金庫といわず(東南アジア)、四三年以降は「大東亜共栄圈」内での軍票をふくむ通貨濫発が一般化していく。

通貨濫発を可能とするカラクリ

中国での戦費の大部分は、現地の日本軍の手で設立された華北の中国連合準備銀行(連銀)と華中の中央儲備銀行の通貨でまかなわれた。

だが通貨には信用というものが必要である。

それはどうしたのか。

連銀券は朝鮮銀行、儲備券は横浜正金銀行との「預け合い」という方法で調達されたのである。

四三年四月以降の中央儲備銀行と横浜正金とのあいだでの「預け合い」を例に、そのカラクリを説明してみよう。

まず、日本政府が臨時軍事費特別会計から戦費の支出を横浜正金銀行上海支店(日銀上海代理店)に命じ、横浜正金はその全額を自行にある中央儲備銀行の金建て預金口座に記入、同時に同額の預金が、中央儲備銀行にある横浜正金の儲備券建て預金口座に一〇〇元=一八円の固定相場で換算した金額で記入されるのである。

この両行の預金には同率同条件で利子が付されていた。これが「預け合い」であり、必要に応じて横浜正金は、中央儲備銀行の自行口座から儲備券を引き出して現地の日本軍にわたしていた。

一見すじがとおっているようにみえる。

だがカラクリのカラクリたるゆえんは、中央儲備銀行にある横浜正金の預金が戦費としてつぎつぎと引き出された反面、横浜正金にある中央儲備銀行の預金は引き出せないことになっていたことである。

したがって、預金額に格差が生じて、横浜正金の利子負担が大きくなるが、政府貸上げによる利子払いがあり、中央儲備銀行への利子払いに困ることはなかった。

この結果、戦費の支出が日本国内でインフレをひきおこすことは防止できた。

その一方で、華中では儲備券の乱発によるインフレが拡大していくこととなる。

この「預け合い」によって、「大東亜共栄圈」内の通貨発行量はうなぎ登りに増加した。

儲備券発行高の場合、四一年末に二・四億元、四二年末に三四・八億元、四三年末には一九一・五億元に達した。

そして四四年末には一三九七億元を記録し、四五年八月には二兆六九七二億元にいたった。 |

|

南発券も同じ動向を示した。四二年一二月の発行高は四億六三二六万円であった。

それが四三年末には一九億五四八一万円、四四年末には一〇六億二二九六万円、四五年八月には一九四億六八二二万円となった(四五年についてはフィリピンのみ四五年一月の数値)。

こうなると、もはや紙幣といえる代物ではなくなっていた。マラヤではバナナの樹が印刷されている一〇ドル紙幣を「バナナノート」とよんでいたし、フィリピンでも日本の軍票は「ミツキーマウス・マネー」とよばれ、おもちゃのお金とみなされていたのである。

「乙地域」の場合(1)――仏印

仏印とタイは「対策要綱」で「乙地域」とされた地域で、日本軍は進駐するにとどめ軍政を実施しない地域である。

しかし、日本軍にとって重要な資金調達・物資調達の地域であったことにかわりはない。

したがって、仏印もタイもこのような通貨状況と無縁ではありえなかった。

どのような状況が生じていたのか。

少し時間をさかのぼらせよう。仏印の場合、アメリカの対日制裁をよびおこすきっかけとなった日本軍進駐のときは、軍票使用は軍隊内部にとどめられ、一般に流通させることはしなかった。

したがって、華中・華南での軍票の新規発行が停止される四三年段階でも、仏印軍票の発行高は一八万円余りにとどまっていた。

ちなみに中国戦線で使用された軍票は一括して「い号軍票」と称され、仏印軍票は「ろ号里票」と通称された。

東南アジア占領地での軍票は「は号軍票」である。

仏印における軍費調達は、当初為替送金によるピアストル貨の獲得というかたちでおこなわれてきた。

進駐後の四一年五月、日・仏印経済協定がむすばれて日本と仏印間の貿易決済が円貨でも可能になり、同年七月には横浜正金銀行とインドシナ銀行とのあいだに日本・仏印間銀行協定が締結されて、ピアストル貨の対日供給が可能になっていたからである。

しかも四二年四月以降は、当面金にかえる必要はないと約束させた「特別円」によりピアストル貨の獲得はよりいっそう容易になった。

横浜正金銀行東京支店にインドシナ銀行の「特別円勘定」を開設したことによって、金を必要とせずに、無制限にピアストル貨の資金をえることができたからである。

だが、戦局が日本に不利になるにしたがい、仏印政府はしだいに日本の指示にしたがわなくなっていった。

日本へのピアストル貨供給についても、以前ほど積極的ではなくなる。

このため日本軍にとって軍票を市中に流通させる必要が生じた。だが日本軍は四五年三月、直接軍事占領にふみきると、インドシナ銀行を接収してピアストル貨を確保し、ただちに紙幣増発をおこなった。

もはや敗戦は目前である。だが、日本軍はインフレに乗じて、それまで一〇円軍票が最高だったのを一〇〇円という高額の軍票を発行し、四五年八月までに推定発行残高二億六〇〇〇万円を記録する。

わずか数ヵ月のあいだに、高額の軍票を発行したことはどのくらいインフレを助長させたことであろうか。

「乙地域」の場合(2)――タイ

開戦当初、日本はタイに対して借款を要求し、「特別円」決済によるパーツ貨の調達をはかってきたが、戦局が悪化するなかで、しだいに日本とタイの軍費負担をめぐる対立がふかまっていく。

負担額自体も、陸・海軍費用にくわえて泰緬鉄道工事やクラ地峡横断鉄道建設工事、また飛行場建設費用などが加重されて増加・追加がなされ、増額のテンポはたかまっていった。

また、負担額を日本側が「特別円」により支払うことを主張したのに対して、タイ側はそれを極力減らし、金もしくは資本財・工業製品で支払うことを要求したのである。

半年ごとにくりかえされる軍費交渉で最大の問題になったのは、この支払い方法であった。

結局、日本側はタイの要求に応ぜず、タイの通貨は増発しつづけ、四一年一一月の二億七五〇〇万パーツから四五年八月には一九億九〇〇〇万八-ツにまで増加し、その大半は日本軍の軍費や米の購入資金として消えるのである(村嶋英治「日タイ同盟下の軍費交渉 1941~1944」)。

当然、日本に対する反発は戦局の悪化とともにつよまっていった。

泰緬鉄道建設と関連して、建設現場にちかいバーンホーン州でおきた日本軍とタイ警察との衝突事件などはそのまえぶれであった。

タイはしだいに日本との協力に距離をおき、反日の姿勢をつよめはじめる。

四三年一一月の大東亜会議に出席が要請されたピブーン首相は病気を理由にことわり、ワンワイ親王を代理で出席させた。

そして日本の敗戦があきらかになると、親英米派を中心に自由タイ運動が展開されはじめるのである。

体験者のみたインフレ――フィリピンの場合

物が不足しているところに通貨が増発されたわけであるから、四三年以降急激にインフレが進行するのは当然である。

インフレは、東京を中心に同心円を描くかたちで、日本から離れれば離れるほどその度合いははげしくなった。

四三年以降の東南アジアの占領地でのインフレについて、現地にいた日本人たちはどのようにみていたのだろうか。

フィリピン戦線に従軍し、米軍の総反撃のなかで、ルソンの山中を逃げまわった経験をもつ今日出海は『山中放浪――私は比島戦線の浮浪人だった』のなかで、つぎのように証言している。

軍票に対する不信用は日増しに増大しているのに、軍はマニラ新聞の印刷所を始め、軍管理のあらゆる印刷所を動員して軍票を製造していた。

昭和一九年の秋から三、四ヵ月間に五十億余の紙幣を印刷したので、通貨はハチ切れるばかりの膨張を示した。

そのために物価はこの三年間に約百倍に騰貴した。そして物資の欠乏は驚くばかりである。

店屋の飾窓に品物はなく、必需品の欠乏は恐ろしい生活不安を呼んでいる。

ただ繁華街エスコルタの贅沢な洋品店だけは、米国製品の売れ残り品を飾っていたが、到底手の出せる値段ではない。 |

また、第一次学徒出陣の学徒兵として、四四年の暮れにフィリピンに渡った阿利莫二は、当時を回想してつぎのように述べていた。

マニラ埠頭から小学校まで三〇分くらいの市中行進の間に、店の看板から、当時の物価を観察していた同僚がいる。

小銃中隊の松浦俊郎である。

彼によるとコーヒーは一杯一五ペソ、米一ガンダ(約六合強)は数百ペソ。

当時のペソは一円、現地での候補生の一ヵ月の手当は二五ペソ。

これは日本政府が一九四一(昭和一六)年の開戦の前に手まわしよく印刷した軍票で一、二回貰った。

要するに大変な物価高だ。(『ルソン戦――死の谷』) |

敗戦まぎわに駐比特命全権大使だった村田省蔵は、当時のフィリピンのインフレについてつぎのように回顧する。

戦時財政上、固(もと)より止むを得ざるに出たるものなりと雖も、何等の裹付なくして無制限に軍票を発行せば其価値の低下を見、物価の騰貴を誘致し、終(つい)には悪性インフレーションを導くことは当然なり。

殊(こと)に比島に於いては陸海空の急速なる軍備の充実は、凡(すべ)ての資材を強(しい)て国内に需(もと)めしため異常なる価格の沸騰となり、米穀其の他の食糧品は言うに及ばず、衣類と云わず日用必需品は勿論(もちろん)、其他一切の物資は戦前価格の百倍千倍に達し、遂に五比以下の紙幣は巷間に流通を見る能わず、五百比券の発行を余儀なくさるるに至る。

この現象は独(ひと)りマニラ市に止らず全国に波及し、軍票は遂に貨幣たるの機能を失い、物々交換随所に行われ、民衆、ために塗炭の苦に陥り、餓殍(がひょう=餓死)、途(みち)に横たわるに至る。

(福島慎太郎編『比島日記/村田省蔵遺稿』)。 |

フィリピンで極端なインフレが進行して生活を圧迫していること、またその責任が軍票にあることを、立場こそちがえ、それぞれ異口同音に証言するのである。

とりわけ村田の回顧は傾聴に値しよう。彼は文学者でもなく、学徒兵でもなく、当時の統治の中枢にいた人物であった。

その彼が、軍票は貨幣としての機能を失ったと論ずるのだから、なにをかいわんやである。

すでにあきらかなように、このような状況はもちろんフィリピンにとどまるものではない。

スマトラでも天井知らずのインフレが進行し、将校一ヵ月の給料がラーメン一杯の値段と同じだったと、元近衛師団将校だった総山孝雄は回顧する(『証言集――日本占頷下のインドネシア』)。

6 民衆の抵抗と日本の懐柔策 top

ゲリラ活動の展開

日本軍政にとって、最大の強敵が民衆の抵抗であったことはもちろんである。

占領当初は、一部には「解放軍」との幻想があって好意的にむかえられたところもあったが、さきの「実施要領」に明言されていたように、「東亜の解放」はあくまでスローガンにすぎず、何より物資獲得が目的であった。

その傾向は日本が敗戦に追いこまれていくと同時に表面化し、民衆の反日感情をつよいものにしていく。

とくにフィリピンとマラヤでは、当初からゲリラ活動が活発であった。

フィリピンの場合、すでにアメリカに独立を約束されていたから、日本軍の占領はそれを延期する以外のなにものでもなく、反日気運がたかまるのは当然であった。

コレヒドール島のアメリカ軍要塞をおとして、フィリピンの戦闘が終結したわずか一ヵ月の四二年六月、ミッドウェーで日本海軍が大敗北し、さらに八月ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸するにおよんで、反日運動は活発化する。

八月にはネグロス島でゲリラ活動がはしまった。

この頃、フィリピンの日本軍司令官は、「自ら討伐状況の視察指導に席の暖まる暇もない有様であった」という(防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書/比島攻略作戦』)。

そしてアメリカ軍の本格的反攻に呼応して、フィリピン全土に抵抗運動がひろがっていった。

マフヤにおいても状況はフィリピンに酷似していた。抵抗運動の核はマレー系華人である。

彼らはシンガポール防衛戦にあたって義勇軍を組織し、もっとも勇敢に戦った。

そのことが、シンガポール入城後の日本軍によるマレー系華人大量虐殺事件のひきがねになったといわれる。

この虐殺事件は、結果としてマレー系華人たちの抵抗運動をいっそうつよめ、彼らの多くはジャッグルに潜伏して破壊活動をつづけていった。

民衆勳員のための組織づくり

すでに述べたように、日本軍はさまざまな宣伝活動をつうじて民衆把握をめざし、民衆動員組織をつくろうとした。

ただ、同じ民衆動員組織といっても、主たる目的は地域によりちがっていた。

フィリピンでは抗日運動対策、ジャワでは資源確保対策として展開されたのである。

そして、つくられた民衆動員組織は、一面で戦争遂行の母体になると同時に、他面で独立運動の母体になる可能性も秘めていた。

フィリピンではすでに四二年一二月、新比島奉仕団(カリバピ)が結成されていた。

これはバルガス行政長官を総裁として、軍の肝煎りで組織されたもので、「比島の再建」「東洋道徳の涵養」「大東亜共栄圈の意義の理解と確立への奉仕」「大東亜共栄圈への寄与」などが目的として掲げられた。

これは大政翼賛会(日本)・国民総力朝鮮連盟(朝鮮)・皇民奉公会(台湾)・協和会(満州)・新民会(華北)などと性格を共通にするものである。

アメリカの影響が東南アジアの占領地では一番つよく、しかもキリスト教国として「大東亜共栄圈」といった発想ともっとも距離があるフィリピンにたいして、日本の軍政当局は、他の地域にさきがけてカリバピといった組織をつくりあげたのである。

ジャワでは、当初三A運動(「アジアの光日本」「アジアの母胎日本」「アジアの保護者日本」の頭文字をとって命名された)が展開された。

これは四二年暮れに解散、四三年三月、あらたにスカルノを総裁に民衆総力結集運動(プートラ)が発足した。

四三年一〇月には、ジャワで軍政の最高諮問機関として中央参議院がつくられ、スカルノが議長に選ばれた。

しかし、この運動はあまりに政治的すぎるということで軍のなかから反発がでたため解散し、あらたに四四年三月に日本の大政翼賛会を模してジャワ奉公会がつくられる。

これは軍政監が総裁、スカルノが本部長であった。このほか、青年団・警防団・隣組などのさまざまな組織がつくられた。

また、フィリピンで隣組が組織されたのは四二年八月で、南方占領地のなかでもっとも早い。

四四年一月にはジャワでも結成される。

ジャワでは、ジャワ社会の伝統である相互扶助の精神、ゴトン・ロヨンにねざして組織化かおこなわれた。

戦況が悪化してくると、治安維持のための民衆動員組織だけでなく、軍事要員としての民衆動員が構想されていく。

地域防衛が重要課題になったからである。

とくに、日本軍主力がソロモン諸島やニューギニアに転出したため、手うすになったジャワの防衛が問題となった。

これをうめるために、日本の軍政当局は、ジャワ島民に簡単な軍事訓練をほどこし、彼らを日本軍の補助部隊として使役するために兵補を募集し、さらにこれとは別に防衛義勇軍(ペタ)を組織して軍事訓練をほどこした。

この兵補と義勇軍はジャワだけでなく、スマトラなどでも組織された。海軍地区でも海軍兵補制度が実施された。

(太田弘毅「海軍の兵補制度」)。

見せかけの独立

日本が東南アジアの国の支持をえるためにつかった最後の「切り札」、これが独立にほかならなかった。

南方統治の「教典」ともいうべき「実施要領」には、「現住土民に対しては皇軍に対する信倚(しんい=信頼)観念を助長せしむる如く指導し、其の独立運動は過早に誘発せしむることを避くるものとす」とあった。

独立問題に対しては当初消極的態度であったが、四二年一月二一日、東条首相が国会演説でフィリピンとビルマの独立にふれ、四三年以降、急速に具体化する。

信夫清三郎は、『「太平洋戦争」と「もう一つの太平洋戦争」』のなかで、このフィリピンとビルマの独立についてふれ、日本のとった独立容認政策は、経済的従属とひきかえに政治的独立を許容する一九六〇年代以降のアメリカの新植民地主義の“先どり”だと論じ、日本の意図をこえてインドネシアの民族主義育成の触媒としてはたらいたと述べていた。

この大きなテーマを信夫清三郎の論旨とのからみで展開する余裕はないが、ここでは全体的な動きをごく簡単に素描して、筆者なりの意見を述べておきたい。

米軍の反撃が激化する四三年以降、独立問題は「大東亜共栄圏」内の民心を把握する手段として重視されはじめる。

四三年一月以降、大本営政府連絡会議は、一月一四日付で、ビルマ独立案件と「占領地帰属腹案」を作成した。

これによれば、帝国領土とすべき場所としては「大東亜防衛の為、帝国に於いて確保するを必要とする要衝(ようしょう)、並びに人口希薄なる地域、及び独立の能力乏しき地域にして、帝国領土と為すを適当と認める地域」とさだめ、その統治形式としては「当該各地域の伝統、民度、其の他諸般の事情を勘案して之を定む」としていた。

他方、独立させる地域はビルマとフィリピンをその候補とし、戦争の遂行と「大東亜共栄圈」の建設に得策と考えられるかぎりにおいて独立を許すこととしたのである。

四三年一月、大本営政府連絡会議はビルマとフィリピンの独立を準備し、これをうけて三月、バー・モウが来日し、独立承認がつたえられた。

そして同年五月、ビルマ独立準備委員会が組織され、八月、バー・モウを総理大臣に新政府が発足した。

ビルマは独立以降も日本軍の軍隊が駐屯し、日本と軍事同盟をむすぶことが義務づけられていた。

同年六月、フィリピンにもラウレルを委員長とするフィリピン独立準備委員会が発足し、ビルマから二ヵ月おくれるかたちで同年一〇月、フィリピンも独立した。

ラウレルを大統領に共和国政府が出現したのである。

しかし、ビルマ同様、この独立と同時に締結された同盟条約と二つの秘密条約によって、フィリピンは完全に「大東亜戦争」に協力することを強要されていた。

こうした経過をみれば、日本が承認したビルマとフィリピンの独立は、経済的従属とひきかえに政治的独立を許容した“新植民地主義”とはとてもいえず、軍事的必要からくる“みせかけの独立”以外のなにものでもなかったといわざるをえない。

“みせかけ”であれ、このビルマとフィリピンの独立は、他の東南アジアの国々に大きな影響をあたえた。

本書ですでにふれたように、ジャワでも三A運動、プートラ、ジャワ奉公会を通じ、日本軍政に協力しつつ独立の機会をうかがっていたスカルノとパックはビルマとフィリピンの独立に大きな衝撃をうけ、これまでの政治参与から独立へとむかう道を模索しはしめた。

四四年に入り戦局がますます不利になると軍政への反発はだかまり、四四年二月には西部ジャワの農村で蜂起がおきた(シンガパルナ事件)。

民心を把握する必要がいっそうつよまるなかで、九月小磯首相はインドネシアの独立を承認し、これをうけて独立の準備が進行、四五年三月の独立準備委員会の設置から七月の独立準備委員会をへて、八月一七日のスカルノらによる独立宣言へとむかうことになる。

このインドネシア独立の道も、さきのフィリピン、ビルマ同様、経済的従属とひきかえの政治的独立というより軍事的要請そのものであった。

この時期の日本の経済力をもってしては、東南アジア諸地域を経済的に従属させることは無理であった。

日本が信夫のいうアメリカ版の新植民地主義を採り得る段階になるのは戦後、一九七〇年代以降というべきであろう。

7 日本軍政の終焉 top

日本本土が封鎖される

「何故またマニラでぐずぐずしているんだ」

「護衛がないんだよ。護衛駆逐艦を三隻、また第一航空戦隊が引き揚げよったんだ」

「護衛の基地航空機も殆(ほとん)どいないというじゃないか。

それに駆逐艦までとられちゃ、一体これから何で護衛するつもりなんだ」

「兵力の総枠が足らんのだから仕方がないよ。

石油とボーキサイト、それに海南島の鉄鉱石以外は護衛を外したらどうだい」

「無茶言うな。そんな事をしたら片っぱしから沈められてしまう」

(田中申一『日本戦争経済秘史』) |

海上輸送路の切断はしだいに決定的になっていったことがうかがわれる。

日本軍が守勢にまわるなかで、輸送船は護衛をうけられないままに、つぎつぎと米軍の攻撃で撃沈され、輸送網が寸断されていったのである。

四三年後半にはキスカ・クェゼリン・ラバウル・ニューギニアヘの輸送路が断ち切られ、四四年七月のサイパン喪失によってサイパン・パラオと日本をむすぶ航路が不能になった。

さらに一〇月のレイテ島、翌四五年一月のルソン島への米軍上陸によって、マニラ・シンガポールと日本をむすぶ線が切断された。

こうして日本と東南アジア・中国大陸をむすぶ海路は事実上航行不能となったのである。

海上輸送の途絶を補完するために、四三年以降船の貨物を鉄道に肩代わりさせる、もしくは極力航路をみじかくして鉄道を利用するという、「陸送転移」の方針が重視されてきていた。

四四年四月以降の大陸打通作戦のねらいのひとつはそれであった。

だが、元来、日本の工業地帯は太平洋沿岸に隣接して形成され、原材料・製品搬出入といった物流は船舶輸送に依存しており、これを陸路の鉄道輸送に再編成することは容易なことではなかった。

しかも大陸からの貨物が集中する朝鮮ではさばききれずに滞貨が山をなし、日本海側の山陰本線が単線であることからくる輸送力不足はこの転換の隘路となった。

結局、「大東亜共栄圈」内の物資輸送問題は解決できないままに絶望的状況におちいったのである。

そして四五年四月に米軍が沖縄に上陸すると、日本本土が完全封鎖された。

幻の現地自活方針

四三年五月には、大東亜省連絡委員会第一部決定として「南方甲地域経済対策要綱」が定められている。

この要綱の特徴は、最初の「方針」のなかに端的に表現されていた。

| 南方甲地域経済対策の要(かなめ)は、重要国防資源の急速取得を第一義とし、併せて現地自給の強化並びに現地民生の維持を図り、以て大東亜戦争の完遂に遺憾なからしむると共に、逐次恒久的大東亜経済建設の基礎を確立するに在り。 |

重要国防資源の急速取得という点は従来の方針とかわりはないが、あらたに「現地自給の強化」と「現地民生の維持」がくわわっていた。

この要綱では東南アジア地域で繊維工業等の軽工業育成が重要視されているが、その最大の理由は、日本からの見返り物資なき対日物資搬出はすでに限界をこえていたからにほかならない。

東南アジアでの消費物資の極度の不足は、対日物資搬出に大きな障害となっただけでなく、繊維製品不足・食糧不足に起因する一般物価の高騰はいちじるしく、日本軍政の基礎をゆるがす社会不安をつくりだし、反日運動を活発化させる客観的要因をつくりだしていた。

英米軍の本格的反撃に直面し、日本はようやくその対策に着手したのである。

そのため、従来、軽視もしくは無視してきた東南アジア地域での軽工業育成をその方針に掲げたのであった。

しかし、もはやそれは手おくれであった。

帳簿によるインフレ解決

日本軍占領地で物価は天井知らずの上昇をとげ、インフレが急進した。

しかし、このインフレをいつまでも放置していくことは、戦争遂行上できなかった。

なぜなら、占領地でのインフレはかならず日本に波及するからである。

東南アジアや中国の占領地がインフレになることはやむをえないにしても、日本本国へ波及してくることはなんとしても避けなければならない。

それを避けるには、現地通貨と円の固定相場リンクをはずし、現地通貨の価値切り下げを実施するのが一番現実的な方法だった。

しかし、「大東亜共栄圈」の一体化を政治的に保証しているものが円と現地通貨との固定相場リンクであるとすれば、そう簡単に固定相場リンクをはずすことはできなかった。

最後にのこされた手段は、固定相場リンクを維持しつつ、かつ臨時軍事費予算を膨張させないために、「調整金」という名目で、現地払い戦費を外資金庫が負担するというものであった。

そして外資金庫は、この「調整金」を各現地発券機関との「預け合い」により調達したのである。

いわば帳簿の魔術によって、この作業はおこなわれた。

こうして四五年二月、外資金庫が設立された。

この外資金庫の設立によって、現地インフレが日本国内に波及することを防ぎとめたのである。

身勝手といえば、何とも身勝手な方策であった。

軍票の発行総額はいくらか

四五年八月の敗戦までに、一体どれだけの軍票が発行されたのか。

『日本金融史資料昭和編』第三〇巻によれば、四五年八月時点での「支那事変軍票」は二五億一六四六万円である。

同じ時期、事実上の軍票である南発券の発行高は一九四億六八二二万円(ただしフィリピンのみ四五年一月の数値)、合計すると総額は二一九億八四六八万円。巨額といわざるをえない。

だが、軍票を軍事行動にともなって発行された通貨と規定するなら、これに華北の連銀券、華中の儲備銀行券をくわえなければならない。

同時期、連銀券・儲備銀行券の発行高は、それぞれ一三二六億三〇〇万円、四八五五億一〇〇万円(一〇〇元=一八円で換算)であった。すべて合計すると、実に六四〇〇億八八六八万円に達するのである。

敗戦と軍政の終焉

四四年前半には軍政機構は改編され、あるいは機能を停止した。

まず海軍占領地におけるラバウルのニューブリテン民政部とマノクワリのニューギニア民政部が統治地域が激戦地になるにおよんで、機能停止状況におちいる。

またフィリピンの防衛が重要になるなかで四四年三月に南方軍の戦闘序列が改編されるにともない、南方軍総司令部がシンガポールからマニラに移転された。

そしてあらたにシンガポールに第七方面軍が新設される。

その結果軍政総監部は廃止され、大半は第七方面軍事政監部の要員になった。

四五年になると、日本の軍政は破局的状況をむかえることとなった。四五年二月の外資金庫の設立以降、占領地のインフレは歯止めを失って急進していた。 |

|

四五年二月にはマニラが奪還され、三月には硫黄島が玉砕し、六月には沖縄が占領された。

そしてサイパン、テニアン、硫黄島を基地とする米軍機の本土空襲が本格化するなかで、四五年八月、敗戦をむかえるのである。

こうして「犬東亜共栄圏」は崩壊し、日本の軍事占領は終焉をむかえていった。

top

**************************************** |