|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 黄金の三角地帯で 1993年

1 時は国際先住民年 top

タイ、ミャンマー(ビルマ)、ラオス国境に黄金の三角地帯(ゴールデン・トライアングル)と呼ばれている地域がある。

この一帯は広大なケシ畑が続き、アヘンの生産で知られている。

ケシは乾期にあたる一月ごろ、険しいジャングルの奥地で赤、白、ピンク、紫など色鮮やかなケシの花を咲かせる。

この美しい花は世界中のマフィアを虜にする。

花が散った後、このケシ坊主の樹液からアヘンを抽出し、これをさらに精製するとモルヒネやヘロインになるのだ。

黄金の三角地帯で産出されるヘロインは全世界に出回っている量の七〇%も占めるという。

ケシ畑の権利や麻薬取引をめぐって世界中からマフィアが訪れ、抗争が起きることもめずらしくない、そんな無法地帯である。

この一帯には過去百年年の間にいろいろな紛争から逃れて東チベットやモンゴル高原、中国南部なとがら移動を続けてきた山岳少数民族が暮らしている。

焼き畑農業を営んでいるが、彼らにとってはケシもほかの農作物同様、貴重なものなのだ。

私がここに出かけたのは一九九三年。折しもこの年は国連の定める国際先住民年だった。

私がここに出かけたのは、素朴な少数民族の暮らしに触れてみたいという単純な動機もさることながら、少数民族の子供たちの教育ボランティア活動に携わっているフォトジャーナリスト、二輪降さんの存在を知ったからだった。 |

黄金の三角地帯で栽培されているケシ

|

三輪さんは少数民族の生活に魅せられて写真を撮り続けているうち、現地に住みついてしまった人だという。

おもしろそうな人だ。会ってみたい! 早速、三輪さんに連絡をとり、私は日本を飛び立った。

2 私はジャハニーズ・ソルジャー? top

タイのバンコクで飛行機を乗換え、タイ北部の町、チェンライに着いた私はホテルで三輪さんの迎えを待った。

ここでもし、三輪さんに会えなければ行くあてがなかった。

少数民族の村といっても、どんな山奥にあるのかも知らなければ、彼らの言語も理解できないからだ。

でも三輪さんは一時間以上待っても来ない。不安になった私は三輪さんの連絡先を書いたメモを取出し、電話をかけた。

「三輪はもう出ています。しきそちらに着くでしょう」。電話の向こうの声は日本語だった。

ホッとして電話を切った瞬間、「塩野さんですか」という声が聞こえた。

ふりむくとそこには髭をたくわえ、Tシャツと短パンから日焼けした肌をのぞかせた男性が立っていた。

疑いもなく、その人は三輪さんだった。

三輪さんが乗ってきたのは、ほこりにまみれた赤のピックアップトラックだった。

座席は二人用らしく、タイ人らしき運転と三輪さんが乗った。私は重いザックを荷台に乗せ、その上に座り込んだ。

いよいよ車は山岳地帯に向けて出発した。

さわやかな風が吹いていた。しかし、それも町を過ぎると違った。

舗装道路がいつの間にかなくなり、そのうち砂利道の上り坂になった。

ほこりが舞い上がり、車が傾くたびに車の荷台から外に放り出されそうになった。

だんだん足もしびれてきた。あたりは崖と森林ばかり。二時間ほどして道らしき道もなくなった。

そのうちうっそうと茂った林の間から小さな集落が姿を見せた。車はスピードを緩め、やがて止まった。

到着したのはモン族と呼ばれる少数民族の村、メータラ村だった。

かやぶき屋根の家がたくさん見えた。家の内部は土間式になっている。

村人たちが大勢、家から出て来て私たちをめずらしそうに見ている。

その視線を浴びながら、私たちは車を降り、村の小学校に向って歩いてみた。

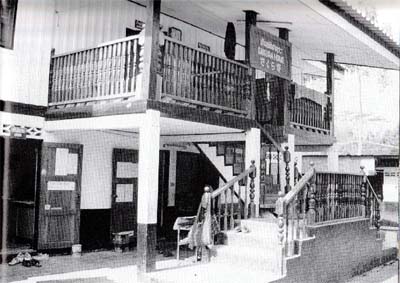

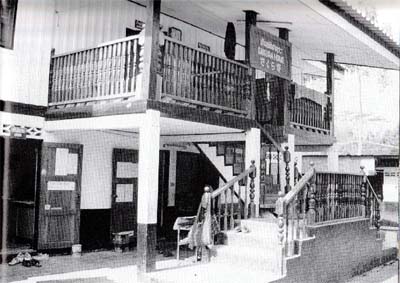

小学校は森に囲まれたこぢんまりとした木造の校舎だった。

グラウンドは広く、どこからどこまでがグラウンドなのか、はっきりわからない。

教室では子供たちが授業中だった。

ひょいと顔を出してのぞくと、先生が私を指さして「おやっ、ジャパニーズ・ソルジャーじゃないか」と言った。

子供たちは「クスッ」と笑った。 |

モン族の小学校

|

その日、私はカーキ色のジャンパーを着ていたせいで、そう言われたらしい。

後でわかったのだが、私が「ジャパニーズ・ソルジャー」と言われたのは、実は笑えない話だった。

村には日本人を見ると、そそくさと家のなかに子供たちを入れ、ピシャリと戸を閉ざしてしまう人たちがいるという。

第二次世界大戦中、日本軍はタイを侵略した。

日本人が村を襲撃し、食料を奪ったり、村人に暴行したりした、という記憶が彼らのなかにはまだ残っているのだ。

モン族はチベット、シベリア、モンゴルなどの高原地帯から長い歳月をかけて移動を続けてきた民族だ。

約三〇〇〇年前には黄河流域で生活していたが、漢民族の支配によって移動し続け、一九世紀半ばにはラオスに、一九世紀末にはタイにやって来た。

現在はラオスとの国境地帯を中心に、ベチャブーン、チェンライ、ナーン、プレー、ランパーン、メーホンソン、チェンマイ、ダークなど各県の約二〇〇の村に約七万人が住んでいる。

彼らは黒を基調とした民族衣装を着ていたが、みんなが着ているわけではなかった。Tシャツに短パン姿の人も多い。

グラウンドでは早めに授業を終えた子供たちがバレーボールをしていて、私たちもそれに加わった。

私は先生に写真撮影の許可をもらい、子供たちのかわいらしい表情にカメラを向けた。

カメラのファインダーを通して教室を見た時、教壇の上の花瓶に何やら見たことのない一輪の白い花がさされていることに気づいた。

これがまさしくケシの花だった。

3 リス族の村へ top

元気な子供たちと汗を流した後、私たちは再び車で移動した。

灼熱の太陽。いつしか大地は真っ赤な土に染まり、牛や馬が放牧された草原が見えた。

そして土色の屋根が数多く連なる集落にたどり着いた。リス族が住むホイサン村だった。

家が七〇軒ほどあり、一軒には六、七人の家族が住んでいる。

ここも家は土間式で、豚やニリトリや牛や馬、犬と、様々な動物が村人たちと同居していた。

リス族は東チベットを起源として約二〇〇年前から移動を開始し、中国の雲南省、ミャンマーのシャン州などに移住した。 |

いろりを囲んで話すリス族の女性たち

|

もとの居住地に残って生活している人々は今でも他民族との結婚を拒み、純血を守るという。

タイで暮らすリス族は中国文化の影響を強く受けているため、言語も中国の雲南省の借用らしい。

彼らは今世紀初めにタイに入ってきてチェンライ、チェンマイ、ダーク、メーホンソンなどの各県の約一一〇の村に二万人以上が生活している。

生活の場所のほとんどは標高八〇〇メートルから一五〇〇メートルまでの山岳地帯だ。

私たちは村長に許可をもらい、ある家に泊めてもらうことになった。

家の中にはご主人とその妻、祖父母、子供二人、そして近所の人たちがいろりを囲んでいた。

「これが本当の井戸端会証か」そんな言葉がふと口から出てしまった。

彼らは何やら赤い唾(つば)をペッベッ、と勢いよく叱いている。

「吐血しているのか」と、一瞬おどろくが、実はこれは噛みタバコ。

噛みタバコを噛んでいるため、唾が赤いのだ。

噛みタバコは彼らにとっては歯磨きがわりで、口内の掃除などに役立つのだ。

部屋の奥には神棚があった。アニミズムと先柤を大切にする彼らには不可欠のものだ。

いろりの周りにはいくつかの石が置いてあった。

漬物石のようだが、これは椅子だった。

何しろはじめて見る光景で、ぼやぼやしているとご主人が「まあ召しあがれ」とコップに酒を入れて勧めてくれた。

口をつけると体中が炎のように熱くなった。

酒はトウモロコシを原料にした自家製の蒸留酒で、三輪さんが言うには「アルコール分か六〇度くらいあるのではないか」とのこと。

日が暮れると家の中にろうそくの火がともった。

奥さんがごちそうしてくれた夕食は絶品(ぜっぴん)だった。

薄い茶色の米(陸稲=りくとう)と山菜や卵のあえ物。塩加減がなかなかよく、空腹だった私は何度もおかわりをした。

ご主人は同じテーブルに着き、一緒に食事したが、奥さんや子供たちは同じテーブルに着かないでいる。

私が食事し終えたころ、彼女たちがテーブルに着いた。

ここではゲストと主人が先に食事し、残り物を女性や子供たちが食べるというのだ。

見ると残り少ない米びつから子供たちが米をつまんで食べているではないか。

空腹のあまり、彼らの食事のことを考えずに食べすぎてしまった私は自戒の念に駆られ、その時から私のキャンプ気分は吹き飛んでしまった。

|

リス族の小学校。木の机と椅子に懐かしさを感じた

4 美少女に出会う top

翌朝、「コケコッコー」というニワトリの嗚き声で目が覚めた。

私は納屋を寝床にしていたが、ニワトリに続いて犬や豚も鳴き出したからたまらず、寝床から飛び起きた。

標高が高いせいか、ちょっぴり寒い。

さわやかな風に誘われて私は散歩に出た。

竹かごを背負った女性たちとすれ違う。

女性の民族衣装が目をひいた。

黒いキュロット風のズボンと脚絆(きゃはん)、全体に赤や青といった極彩色でまとめられていて美しかった。 |

美しい民族衣装を身にまとったリス族の女の子たち

|

幼い女の子たちもこの服装で、何より瞳が美しい。

彼女たちの顔はほこりにまみれてはいるか、髪に一輪の花をさしておしゃれをしている。

その素朴なおしゃれが何ともかわいらしい。カメラを向けると、恥ずかしそうに逃げてしまう。

でも本当は写してもらいたいのか、いつまでもこちらを見ている。

すれ違っても、相手の姿が見えなくなるまでこちらをふり返って見ている彼女たちを見て、何だか「愉しいなあ」と思った。

「うーん。これが村か。村っていいなあ」。思わずつぶやく。

人と別れる時、都会では相手の姿があっという間に見えなくなってしまう。

ところが、ここでは障害物がなにもなく、いつまでも相手のことを見送り続けることができる。

何度も何度もふりかえる。わかれまでのこの長い間がとても感動的だ。

村には小さな小学校があり、教室の前をほうきで掃除している子供たちが目についた。

この子たちもとても恥ずかしがりやで、カメラを向けると物陰に隠れてしまった。

やっぱり写真撮影はむずかしい。

村には野犬がたくさんいて見ず知らずの私に挑戦的な目を向け、吠えている。

日本を出発する前に、狂犬病の予防接種を受けるよう言われた意味がわかった。

野犬は時折、飛びかかってきて恐怖を感じるほどだ。

家に戻ると近所の女性たちがいろりを囲み、例の井戸端会議がはじまっていた。

ある女性は「畑に行こうとしたら、軍が監視していた。今日は怖くて畑仕事に行けないよ。

主人は森林伐採の罪で逮捕され、今は刑務所にいる。生活していくのは大変だ」と、嘆いていた。

世界最大といわれる麻薬生産地だけに、軍はケシの刈取りに力を入れている。

ケシ畑を持つ彼らはきびしい状況に追い込まれているというわけだ。

彼らの現金収入は年間約一万五〇〇〇バーツ(約七万五〇〇〇円)。

ケシ栽培の規制がゆるやかだったころの生活はもっと楽だったという。

黄金の三角地帯のアヘン栽培の歴史は約二〇〇年。

一九世紀初頭に清(しん)との貿易における茶の対抗輸出品として、イギリスはアヘンの輸出をはじめた。

清はこれに反発して一八三九年、イギリス人商人のアヘンを焼捨てた事件をきっかけに、アヘン戦争が勃発した。

清は敗北し、アヘンは中国各地に浸透することになる。

アヘン常習者の増加で、中国の雲南省を中心にケシ栽培が広まった。

その後、中国では一九四九年に毛沢東の率いる人民解放軍との戦いで国民党軍がミヤンマーに敗走。

インドシナ半島の共産化を危惧したアメリカは、国民党軍に武器を援助。

勢いをつけた国民党軍は、資金源を確保しようと、国境周辺の少数民族をことごとく支配し、彼らにケシ栽培を強制してきた。

その後、彼らは世界の華僑ネットワークを通じて麻薬シンジケートを握ることになる。

村人たちにとってケシ栽培は貴重な収入源だった。

彼らのなかにはケシを換金作物、アヘンを薬ととらえ、世界の人々に深刻な破滅をもたらすものだということを認識していない人たちも多い。

タイ政府は軍隊を投入してケシ畑を焼払うなどの対策をとっているが、彼らにとっては死活問題なのだ。

世界有数の麻薬地帯と呼ばれるこの地域にも、実は大国や権力者たちの利権争いの犠牲となってきた人々の生活があることを、私は知った。

|

母親と四人の子供

|

5 呪術師の儀式 top

数日後、「今夜、村の大みそかの光景が見られそうだ」との情報を得て、リス族のドイラン村に向かった。

ドイラン村は約七〇〇人が住む村。

私たちが到着した時には、村の広場に高さ一メートル以上の、竹を組んだやぐらが立てられていた。

その上には殺したばかりの豚の頭と足、生肉の、部が供えられ、餅や酒、ろうそくも一緒に載せられていた。

供え物をのぞき見るとグロテスクなのだが、全体は花や色とりどりの短冊で飾られ、まるで七夕の飾りのようだった。

各家の前にも小さなやぐらが立てられた。大みそかの夜、村人たちが各家のやぐらの周りを踊りながら回るのだ。 |

リス族の正月の供え物。殺したばかりの豚の頭があった

|

村人の一人に今年一年の感想を聞いたら、

「暗い正月を迎えることになってしまった。干ばつで農作物は不作だったし、何しろ政府がきびしくてケシがとれなくなったからね」との答えが返ってきた。

この日、私たちが滞在した家では、一年のうちで最高のごちそうを出してくれた。

生の豚肉を細切りにして生き血に漬けたもの。これはさすがにまいった。

その夜、私は不思議な儀式を目にした。

大みそかには村人たちが村でたった二人の呪術師の家に集まるというので、私も出かけて行った。

何やら古めかしい土間式の家の中に大勢の村人がしゃがんだり、座ったりしていた。

玄関の戸は開けっ放しで、家の中の真っ正面に神棚があった。

その上には線香とろうそく、それにいくつかの供え物。中はろうそくの明かりしかない。

私が戸が開いたままの玄関の前に立ってそれをのぞいていると、三輪さんに注意された。

玄関の前に立ちふさがってはいけない、精霊がまっすぐ家の中に入ってこられるように、玄関の戸を開けっぱなしにしているのだという。

なるほど、それで玄関から入って真っ正面に神棚があるわけだ。

彼らにとって正月とは、古い霊を追い出し、新しい霊を迎え入れるという意味があるのだ。

やがて呪術師がやって来た。何のことはない。

普通の村人とそうかわらないいでたちだ。呪術師は何やら呪文を唱え出した。

呪文を唱えた後で煙の出ている線香を数本手に持ちながら、今度は酒を口に含んだ。

そして鋭い眼光で村人たちを見つめ、その酒を村人が抱いている赤ん坊の顔や手足に霧(きり)のように吹きつけた。

これは薬草をつけた酒。

こうして呪術師に酒を吹きつけられると、病気にならない、または病気が治るのだという。

この儀式はニシャという精霊の儀式で、呪術師は人間の言葉を話してはいけないのだという。

さっきの呪文も何やら人間の言葉ではないらしい。

この呪術師はもう二〇年以上もこの仕事をしていて、はじめたきっかけは「ある日、神が自分を指名したから」だという。

彼の口からものすごい勢いで、顔や令身に酒を吹きかけられた村人たちは恍惚(こうこつ)の表情をしていた。

外に出ると、リス族の男性たちが各家の前のやぐらを囲んで踊っていた。

彼らはこうして村中の各家のやぐらを巡る。

その踊りはツブーという三味線のような楽器の伴奏に合わせ、歩くような単純なステップだ。

歌声や歓声は朝まで続いた。

|

正月の朝、かけ合いで歌を歌う男女

6 村の正月 top

翌朝、私が目覚めたのは午前六時だった。大みそかの踊りは少し前まで続いたそうだ。

この日は日本でいう元日。私は村で一つの社(やしろ)に出かけた。

社にはやはり神棚があり、そこにはすでに酒や餅などがたくさん供えられていた。

野鳥の声に耳を澄ませ、心地よい気分に浸っていると、突然、鉄砲の発砲音がすぐ足元で聞こえた。 |

村の社で新年を迎えたリス族の男たち

|

銃身の長い猟銃を持った狩人が正月を祝って発砲したのだ。

そのうち、こうした発砲音に爆竹の音も加わり、村人たちが大勢集まって来た。

そこで私は韓国のフリーカメラマン、金秀男さんに出会った。

金さんは世界の少数民族に興味を持っているカメラマンで、夏にはシベリアに取材に行く予定だという。

金さんは、この村のことをよく知っていて、葬式は土葬であることや、自殺者や多額の借金をして死んだ人、男の子を産まなかった女性は火葬にされることなどを教えてくれた。

最後に「今日一日は大変だよ。村人みんなが酔っ払っているし、とてもきつい自家製の酒を飲まされるよ。気をつけて」と、笑って言った。

私たちはこの村を出て今度はドイチャン村に移動した。

金さんが言ったとおり、この日は皆が酔っ払っていた。

ちらりとのぞいた家の中では男女がかけ合いで歌を歌いながら楽しく盛りあがっていた。いろいろな家でごちそうを差し出された。

正月の最高級のごちそうは何とまた豚肉の生き血漬けだ。これには閉口した。

やがてどこから集まって来たのか、赤や青が交じった美しい民族衣装に身を包んだ女性が大勢現れた。

この日ばかりは彼女たちは正装だ。

赤や青、黄色といった様々な色を使った飾りひもで装飾したかわいらしい帽子を頭に載せ、帯には同じような極彩色の毛糸の玉をつけた房を挟み、尻尾のようにお尻の上に垂らしている。

銀の飾りを縫いつけた黒いベストを着て、首輪を二重につけている。

彼女たちにとっては、もっともおしゃれをする日なのだ。

この日、結婚相手を見つけることも多い。

「写真を撮らせて」と頼むと、彼女たちは恥ずかしそうに照れながら、にっこりほほえんでくれた。

ここでも村のやぐらを囲み、女性たちが縦笛や弦楽器の音に合わせて踊りはじめた。

何とも美しい光景だった。

極彩色が目をひくリス族の女性の民族衣装

|

手を取り合いながら木の周りをゆっくり回るように踊る。

激しい動きは一切ない

男たちは生きた豚を殺し、解体していた。

一年で最高のごちそうだ

|

7 銃を乱射される top

ラフ族はチベット東部から中国にかけての地域に住んでいたといわれ、タイには一九世紀末ごろ、ミャンマー、ラオスなどからやって来た。

タイにはチェンマイ、チェンライ、メーホンソン、ダークなどの各県に約四万人が住んでいる。

彼らの住むシャトー村でショッキングな体験をした。

村に着くと三輪さんの知人のジャバラさんがバイクを乗り捨て待ち構えていた。

ジャバラさんから何やら耳打ちされた三輪さんは怪訝な表情になった。

「村から出た方がいいかもしれない」三輪さんは深刻な顔で言った。

ジャバラさんの説明では、村にボーダーポリス(国境警備兵)が入り込み、M16小銃を乱射して暴れているという。 |

ラフ族の子供たちがボーダーポリスの銃に手を伸ばしていた

|

確かに私の耳にも何やらバーン、パーンという銃声らしき音が聞こえる。

この村ではこの日が大みそか。

ジャバラさんの説明では、いつもこの時期にボーダーポリスがやって来て酒を飲んだり、物を奪ったり、女性を連れ去ったりして好き放題をするという。

「村長が怯えながらボーダーポリスに酒を注いでいるよ。連中は酔って銃を乱射している。危険な状態だ」

とジャバラさん。

この村は約三○軒、約一五〇人の小さな所帯。ラフ族は身分証明書を持っていない。

つまり、正式にタイ国民と認められていない上、土地の所有権もない。

タイの工場などが彼らの土地に進出しても地主はタイ人で、彼らはあくまで土地を借りているだけと見なされ、土地の売買はタイ人どうして行われる。

常に迫害され、弱い立場の彼らは権力者たちの機嫌をとりながら、ひっそり暮らすしかないのだ。

銃声はだんだん近づいてくるが、ここで引返しては大みそかと正月の光景は見られない。

私と三輪さんはしばらく様子をみることにした。

日も落ちるころ、私はこっそり森の奥に出かけ、乱射現場を見た。

彼らはへべれけで、銃を撃っていてもまったく照準が定まっていなかった。

「バーン、バーン。ダダダダダ……」。銃声とともに木々の枝や葉が揺れる。

私の立っている場所にも弾は飛んできた。

「これはやばい」。銃口を森に向け、発砲し続ける彼らの傍らで、幼い女の子が不思議そうな顔で立っていた。

そのうち連中の一人が酔いつぶれ、真っ赤な顔で倒れ込んだ。

その女の子は恐る恐る銃に手を伸ばし、興味深そうに銃身を触っていた。

私は彼が逆上して女の子に銃を突きつけたらどうしようと思い、そっと目くばせして女の子をひきはなした。

8 満天の星空の下で top

満天の星空の下でラフ族の正月の踊りが始まった |

正月用の餅をこねるラフ族の女性 |

森から戻ると、村長が広場に例のやぐらを立てていた。

私は案内されるままに、ある家で休んだ。

この村の家は今までの村とは違い、高床式。内部は寝室と居間にわかれていてトイレはほとんどなく、家の裏の畑で用を足す。

だが、犬が寄って来て落ち着いて用を足していられない。

家の中では奥さんが餅を手でこねてつくってくれた。

正月はどこも同じだなあと感じながら、ごちそうになった。

その夜、やぐらの回りで大みそかの踊りがはじまった。

まず男たちがヒョウタン笙(しょう)という長さ約一メートルほどの縦笛や太鼓でリズムをとると、男も女も子供たちもやって来て陽気に歌い、踊りだした。

皆、銀の飾りを黒っぽい民族衣装にたくさんつけている。女性たちは化粧をしている。

満天の星空の下、私の心はだんだん澄みきっていくような気がした。

踊りの輪に、年配の男性が乱入した。この飛び入り参加の男性は酔っているようだ。

米袋をズボンのようにはき、ヒョウタン笙を吹く。

こっけいないでたちに笑い声がわく。

その音色にでからめなシンバルの音も加わる。

聞くに堪えないリズムだが、楽しい一夜が過ぎていった。

9 子供が売られる! top

朝になった。まだ五時だというのに子供たちは竹に木の車輪をつけた竹車で遊んでいる。

私が滞在した家の前では昨夜からのカード賭博がまだ続いていた。

もうボーダーポリスの姿はなく、彼らのことなどすっかり忘れていた。

村に一つの井戸で顔を洗っていると、三輪さんが落ち着かない様子でやって来た。

その言葉に一瞬、耳を疑った。子供が売られてしまったというのだ。

「年ごろの娘はみんなチェンライやチェンマイ、バンコクの都市やマレーシアに売られていった。

中国人の人身売買のおばさんが時折、やって来て買っていくんだ」。

村人からショッキングな話を聞いた。彼女たちは売春させられ、身も心もボロボロにされていく。

彼女たちは三〇〇〇−五〇〇〇パーツ(約一万五〇〇〇−二万五〇〇〇円)ほどのわずかな金額で売られてしまうという。

貧しさに加え、親も子も満足な教育を受けていないことも簡単に子供を売ってしまう要因の一つだろう。

三輪さんは、「今年は雨が少なく、作物がダメだったらしい。そのおかげて娘を売った家が多い」という。

こんなかわいらしい子供たちも予備軍なのだろうか。

私は竹車に乗り、坂道を下って遊ぶ無邪気な少女たちを見つめていた。

貧困といえばもう一つ象徴的な話があった。 |

都会に売られていく子供たちが朝食をとっていた

|

村の男性に「薬を持っていないか」と声をかけられた。

彼は「この前、肺を手術したんだが、化膿して痛くてたまらない」と言う。

シャツをはだけて見せてくれた彼の胸は傷跡が化膿してひどいものだった。

三輪さんと一軒の高床式住居を訪ねた。中では子供たちが米を食べていた。

この家の一二歳の娘が都会に売られていくのだという。

複雑な心境になった。まだあどけない子供じゃないか。゛`

三輪さんは、自分たちが運営している、少数民族の子供たちに教育を受けさせるための寮、さくら寮にその子を入れ、学校に通わせることを親に提案、説得したが、無理のようだった。

「女ばかりじゃない。男も工場に売られる。

四時間ほどの睡眠時間しか与えられず、不平を言えば、国境付近でボーダーポリスに頭を撃ち抜かれることもある。

女の場合は一二、三歳で売られていくんだ。

女たちは売春していることは言わず、皿洗いをしているなんて嘘をつく。でも親も実は本当のことを知っているんだよ」。

三輪さんの言葉に力がなかった。説得工作は失敗したのだ。

この家ではなぜ子供を売るのか。アヘンを買うカネが欲しいのだという。無念だった。

今度は別の家での出来事。事情があってミャンマーに逃げていたが、一二日前にこの村に引っ越してきたばかりだという。

十一人家族だが、六人だけがここに移り住んできた。

妻は七年前から行方不明。長女の夫はアヘン中毒。アヘン欲しさに今までも子供を何人か売ってしまった。

次女はまだ一二歳だが、もうじき売られてしまう。ここでも三輪さんは説得工作に失敗した。

最近は少数民族の村に電気が通るようになり、生活は便利になりつつある。私が訪れた村のなかにはテレビがある家庭もあった。

しかし、生活が便利になればなるほど、欲望は増幅され、しだいに民族の誇りや伝統がカネに化け、自然や生命への畏敬の念が失われていく。

世界有数の麻薬地帯に今度はカネという麻薬が押し寄せてきている。

|

日本のボランティアが古着を配給するという話を聞いて村人たちが集まってきた

|

|

少数民族の教育ボランティア団体

「さくらプロジェクト」が建てた「さくら寮」

10 さくらプロジェクト top

ここで三輪さんのことを紹介しよう。

三輪さんは一九五五年に岐阜県岐阜市で生まれ、以前は東京でアイドル雑誌の編集者をしていた。

三輪さんの言葉を借りると、「人間社会に疲れ、人間嫌いになって」趣味であるチョウの採集に夢中になった。

タイ北部はチョウの宝庫で、絶滅しかけたチョウを採りにやって来て、そのまま一九八六年に住みついてしまったのだという。

三輪さんは「少数民族の少女たちは日本のアイドルのレベルを超えた美しさを持っていて、感動を覚えた」と強調する。

折しも日本では美少女ブーム。 |

「さくら寮」での昼食風景

「さくらプロジェクト」では少数民族への古着の配給も行っている

|

日本では美少女というと、つくられた美しさがあるが、ここで出会う少女たちには生活くささや人間らしさも感じられた。

「ここに来て人間に興味がわいた」という三輪さん。カメラを手に少数民族の生活を撮り続けている。

三輪さんは彼らの置かれている状況を知るうえに、彼らの精神性、伝統、文化が周囲からの同化によって危機的状況にあると思うようになった。

やがて彼らはタイ人と同化していく。彼らがタイ人と接触する必要性は将来、とうぜん出てくるだろう。

でも、教育も満足に受けられないようでは、将来も搾取され続けるのではないか。

何とか彼らを援助したいと考えていたやさき、芝浦工大の畑聰一助教授を中心にした畑研究室がアカ族の調査研究にやって来た。

畑研究室が事務局、三輪さんが代表になり、少数民族の子供たちに教育援助をするボランティア団体、「さくらプロジェクト」が設立された。

一九九二年五月にはチェンライに「さくら寮」が開寮。

ここでは五〇人以上の子供たちが寄宿生活をしながら近くのユナイテッド・ビレッジ・スクールに通っていた。

民族性を忘れないように民族衣装で登校する日もある。

三輪さんも実は九歳から一四歳までのヤオ族、リス族、モン族の子供九人の里親になっていた。

11 少数民族を救え top

私はさくら寮を訪ねた。日本の会社を退職して寮父になった安達英信さんは

「タイ人のなかには少数民族の神聖な儀式をぶち壊す奴らもいるんですよ。

少数民族の権利は侵されているんです。今年は米もコーヒーもケシもダメだった。

さくらプロジェクトでは売られてしまいそうな子供たちのリストをつくって、人身売買を阻止しなければならないと考えているんです」と言った。

民族性を守る大切さを教える一方で、押し寄せる同化の波に対応できるように公用語の必要性を認めるなど、生活習慣の違う人々との共存を学ばせる、さくらプロジェクトの活動は興味深かった。

さて日本に目を転じると、能率主義優先の世界では英語が欠かせない手段となってしまったおかげで、小学校から英語教育が導入されることになった。

しかしその結果、欧米第一主義がますます浸透し、日本の伝統や文化を見失いつつある。

日本で言う国際理解とはアメリカやイギリスを理解することを指し、非西洋を理解することにはなかなか結びつかないのが現状だ。

この貧弱な国際理解が貧弱な国際援助を生んでいる。

日本は世界一の援助大国だ。ODA(政府開発援助)とは政府と企業が発展途上国の開発を行っているわけだが、実態は多くの自然破壊をともなっている。

タイの山岳地帯の植林活動では短期間で木材資源ができるように、自然の植生とは関係ない、生長のはやいユーカリを植えている。

しかし、この木は生長がはやすぎて山の斜面の養分を吸い上げてしまい、逆に土地をダメにしてしまうとの指摘がある。

このように、そこに生活する人々のことを考えない援助がはびこっている。

援助と呼ばれるものの多くは、援助する側の一方的な政治的、経済的、軍事的都合によって行われているのではないか。

これはもはや援助ではなく、押しつけにすぎない。

チェンライを離れる飛行機のなかで考えた。世界の少数民族は年々、伝統や文化を脱ぎ捨て、多数民族に同化されつつあるという。

便利さを求め、カネに魂を売り渡してしまう側面があることも否めない。

彼らの村にカネで何でも買える時代がやってくれば、世界の経済大国の国民のように、人間は尊厳さえも捨ててしまうのだろうか。

一九九四年に届いた三輪さんの手紙によると、その後、寮は三つに増えたそうだ。

しかし、最初に建てたさくら寮は、建設段階で土地の賃貸契約が不十分だったために、地主に乗っ取られるような形で運営権を渡してしまったのだという。

こうしたトラブルはあったが、さくらプロジェクトは子供たちの増加にともない、村に小学校まで建設したという。

安達さんは日本に帰国し、新しいスタッフが現地で頑張っている。

(さくらプロジェクト:現在も活動を続けており、HPがアップロードされている)

top

****************************************

|