|

****************************************

ndex 一章 二章 三章 四章 五章

三章 生と死の大地インド 1992年

1 鉄道の旅 top

一九九二年一月、私はインドに発った。私にとってインドは未知の世界だった。

私は一九八九年に大学を卒業し、就職した。

大学入学からアメリカ留学(遊学?)期間も含めて、わずか五年で、このモラトリアム期間を終えてしまったことを私はちょっぴり後悔していた。

就職したばかりの頃はさほどでもなかったが、途中で転職をした頃から、この気持ちはますます強くなり、いつしか

「自分は学生時代に何もしてこなかったのではないか。もっと冒険しておけばよかった」と思うようになっていた。

私は「今度どこかに行くなら、自分の体がめちゃくちゃになるくらい過酷な旅をしよう」と決めていた。

ある時、仕事場で一冊の本を拾った。藤原新也の『インド放浪』だった。

一人の日本人の若者がインドに思いを寄せた旅の記録で、その文体はあまりに旅愁をかきたてるものであった。

そして旅先にインドが選ばれたのである。

私は何度か鉄道で旅をした。

インドの鉄道はアジア最長で、その長さは世界で四番目の約六万キロ。ところが、乗るまでが苦労する。

デリーの駅でのこと。洪水のような人の波をかきわけ、駅の掲示板の前にたどり着いた。

掲示板は電動ではない。駅員が青や赤の表示を出し、列車の空席の有無を知らせている。

空席状況を確認し、申込用紙に記入して予約カウンター前の列に並んだ。

一時間以上待ち、ようやく窓口に申込用紙を出した。

窓口の駅員は分厚い台帳をめくり、内容を細かく写す。それだけではなく、チケットにも日時や列車番号、乗客名などをのんびりと書き込んでいる。

空席があったはずなのに、駅員が表示をかえ忘れたのか、いつの間にか空席がなくなっている。

何ということだ。正確さや敏速さを求めてはいけないのがここでの旅の方法だ。

駅の構内は大きな荷物を頭に載せたサリー姿の女性や寝そべっているやせこけた男性で混雑していた。

インドの町は視界に人間が入ってこない瞬間がないほど人が多く、その多さにめまいを感じる時があるほどだ。

列車は異様なにおいがまじりあっていた。体臭や食べ物、フルーツのにおい……。

様々なにおいが溶けあっていた。それは人種のるつぼといわれるインドをそのまま物語っているようにも思えた。

なにしろ、インドは紙幣に一四もの言語で金額が書かれているくらいだ。

英語とアラビア数字も含めると一六種類。一九六一年の国勢調査では一六五二種類の言語が確認されている。

よくコミュニケーションできるものだと感心する。

窓にはただ乗り防止のため、鉄格子がはめ込んであった。

ヒンズー教の聖地を巡礼するため、ただ乗りする人が多いのだ。

「死ぬ時は聖地で死にたい」という思いと、巡礼のために死をも覚悟するという宗教観は日本人にはない。

何が人々をそんなに熱中させるのか、私には理解できるはずもなかった。

座席は木製で固く、決して快適ではないが、なぜか落ち着けた。

それは日本人には遠い異国に思われがちな場所でありながら、私の目に飛び込んできた光景が不思議な郷秋を誘うものだったからなのかもしれない。

母親の乳をねだる幼子やオレンジをかじっている子供、そしてターバンを頭に巻いてじっと瞑想している男性……。

実にいろいろな人がいる。駅に停車するたびに窓越しにサモサやお菓子、チャーイ(紅茶)やコーヒー売りのおじさんや子供たちが集まって来た。

日本でいう駅弁だ。そう言えば、列車の窓越しに駅弁を売り買いする光景を日本では見なくなったなあと感じていた。

窓越しに売り子と客が談笑する風景。何だかなつかしい気持ちになった。

周囲を見渡すたびに、急進的に未来に向かおうとしている国からやって来た私の精神は過去へ過去へとさかのぼっていった。

2 活気づく合弁企業 top

そんなインドにも工業化の波が押し寄せていた。

推定人口八億五〇〇〇万人といわれるインドの首都デリーは、西洋的な町並みのニューデリーと古くからの町、オールドデリーにわかれている。

官庁や各国の有名企業のオフィスが立ち並ぶニューデリーで、見覚えのある車をたくさん目にした。

「マルチ・スズキ」。

ニューデリーから西に約三〇キロ、ハリアナ州グルガオンに工場を持つマルチ社は、日本の自動車メーカーのスズキ(本社・静岡県浜松市)とインド政府が手を結んだ合弁企業だ。

増大する人口と広大な国土を抱えるインドでは一九七七年、故ラジブ・ガンジー元首相の弟であるサンジャイ・ガンジー氏が小型の国民車をつくる構想のもとに、自動車工場を設立した。

サンジャイ・ガンジー氏は後に飛行機事故で死去したが、一九八一年に国営企業としてマルチ社が設立された。

国営企業としてスタートしたものの、自国の技術では不安が残るため、日本の自動車メーカーの実績と最新技術を必要とした。

都心部の大渋滞に加え、町を離れると、赤褐色の砂漠が広がるインド。

数ある日本の自動車メーカーのなかでも小型車や四輪駆動車に実績のあるスズキが選ばれ、一九八二年、インド政府が六〇%、スズキが四〇%を出資し、自動車の合弁のライセンス契約が締結された。 |

頭にターバンを巻き働く自動車工場の労働者

|

マルチ社は資本金十一億二四三万ルピー(約八八億一九四四万円)。

R・C・バルガバ社長を筆頭に四〇〇〇人のインド人労働者と一〇人の常駐の日本人スタッフがいる。

労働力は安く、労働者の平均給与は毎月約三四四〇ルピー(約二万七五二〇円)。

ここで生産しているのは普通乗用車、ワゴン車、四輪駆動車など、排気量八〇〇ccから一〇〇〇ccまでの四種類。年間で約一三万台を生産している。

昨年はインドで事業展開している全自動車メーカーの生産台数の約三六%をマルチ社が占めたという。

工場では大勢のインド人労働者が汗まみれで自動車を組立てていた。

工程はオートメーション化され、金属音やエンジン音が響くなかで大型機械が次々と自動車を完成させていく。

労働者のなかには頭にターバンを巻いた人もいて、いかにもインドらしい。

もっとも人気があるのがマルチ・スズキ800という自動車。販売価格は一六万六〇〇〇ルピー(約一三二万八〇〇〇円)。

物価の安いインドでは庶民の乗物とはいえそうもない。

インドに来て一年半になるアドバイザーの斉藤秀夫さんは

「年々、売り上げは伸びています。昨年は一五〇億ルピー(約二二〇〇億円)と、最高額でした。

はじめは人口の一%でもいいと思っていたんです。何しろインドですからね。

人口の一%でも莫大な数字になりますから……。予想もしなかった成功です」と、話してくれた。

3 溶けゆく遺産、タージ・マハール

top

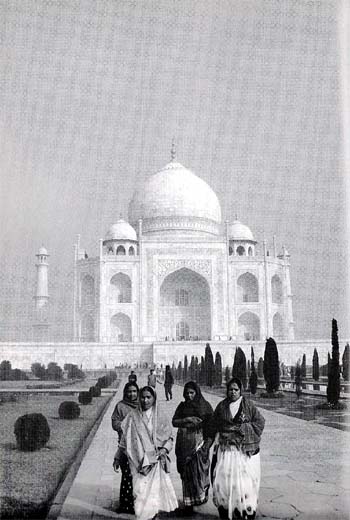

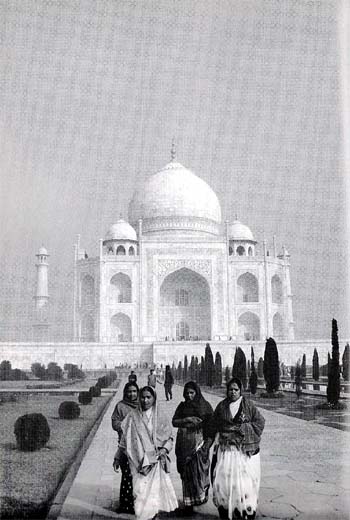

アグラであの有名なタージ・マハールを見た。

タージ・マハールはムガール帝国の五代目皇帝、ジャー・ジャハーンが熱愛した王妃ムムターズ・マハールのために建てた巨大な墓だ。

王妃の死を悲しんだ皇帝が世界中から宝石を取り寄せ、二二年の歳月をかけて一六五二年に完成させた。

青空にまぶしく輝く大理石の量感は見事で、その高さは約六七メートル。

泉や庭園を前にして、左右対称の美しい景観だった。

皇帝は内紛のために幽閉され、死去。彼自身も棺に入れられ、ここに眠っている。

タージ・マハールは「真珠の涙」の異名を持ち、一七世紀にインドで開花したイスラム建築の最高峰といわれる。

ところが、ここ数年、このタージ・マハールの表面が変色し、溶けているという報告がインド国内からあがっている。

私を案内してくれたオートリクシャーの運転手は「昔はもっと白かったんだ。だんだん黄ばんできたよ」と言う。

インド政府観光局によると、その原因は観光客の増加と周辺の工業化。

ここを訪れる観光客は一日に約一万五〇〇〇人。

観光バスなどが増え、排気ガスで汚染されているのが一つの原因だ。

もう一つは石炭などを使う鉄鋼工場が周辺に三〇〇ほどあることだという。

なかでも一九七三年、アグラから約四〇キロ北西にあるマトゥーラーの町にできた石油精製工場の排煙は大きな原因の一つになっている。 |

アグラにそびえるタージ・マハール

|

タージ・マハールの表面の大理石は炭酸カルシウムなので、工場からの硫酸や硝酸を含む排煙は雨に混じって降ると、化学反応を起こし、大理石を溶かしてしまうのである。

また約一〇〇メートル離れて火葬場があり、一日に約一〇〇トンの硫黄酸化物を放出する二五〇メガワットの火力発電所も二基できたため、インド大気汚染調査研究所ではタージ・マハールから半径三二キロ以内は世界で一四番目に大気汚染がひどい地域になったと指摘している。

事態を深刻に受止めたインド政府は政治家や環境評論家、科学者を集めて協議。

外壁を洗うなどの作業をはじめたほか、火力発電所を閉鎖、周辺の二〇〇以上の鉄鋼工場に移転の勧告をするなどの措置をとっている。

日本も協力し、大気汚染度を測定する機器や分光計、風力計を設置した。

インドは裕福と貧困の二つの顔が見え隠れする国だ。

工業化路線は貧富の差を激しくもしている。

そんななかでタージ・マハールが溶けている。

これはインドの歴史を見つめ続けてきた物言わぬ生き証人が告げるショッキングな警告だ。

4 拉致(らち)寸前?

top

ジャー・ジャハーン皇帝が幽閉されたアグラ城からの帰り道、私はオートリクシャーをつかまえ、ホテルに向かった。

ところが、これがとんでもない運転手だった。「どこから来たんだい?」。「日本から」。

「そうか、カーペットは欲しいか?」。

「いや、いらない」。「安くていい店を知っている」。

「行きたくない。ホテルに行ってくれ」。そんな会話の後、私が着いたのはホテルではなく、カーペット店だった。

一軒くらい見てもいいか、という軽い気持ちで入ったのがまずかった。

店の主人は商売根性を丸出しで次々とカーペットを見せる。

そのうちチャーイでもてなされ、値段の交渉まではじめた。

私は「カーペットには興味がない」と言い切り、店を出た。運転手は再び私を乗せ、オートリクシャーを走らせた。

ところが今度は別のカーペット店に連れて行かれた。

困ったことになったと、私は思った。この運転手は客を紹介することで店からリベートをもらっているのだ。

次の店でもカーペットを次々と見せられた。

私も「こうなったら、いろいろ見てやろう」と開き直り、カーペット職人の作業風景の写真を撮らせてもらった。

再びチャーイだけごちそうになり、店を出ると、もう日が暮れかかっていた。

私はもうくたくたがった。「もうカーペットはたくさん。はやいところ、ホテルに連れて行ってくれ」。 |

カーペットを織る職人たち

|

そう言って私は力なく再びオートリクシャーに乗った。

オートリクシャーは猛スピードで走り出した。

走り出して間もなく、彼は「宝石は好きか? いい店を知っているんだ」

この後、私がどうなったかは想像に任せよう。

|

道端で商売する床屋

|

オートリクシャーの運転手と子供たち

|

|

|

5 いざ聖地へ top

翌朝、私はアグラのホテルを出て、バラナシに向かった。ホテルは粗末なものだった。

シャワーのお湯が出ないばかりか、停電もしばしば。

エレベーターは故障して動かない。でもこれがインドだ。

私は確か過酷な冒険を求めてここに来たはずだ。そう思えば、停電だって蚊の大群だって何のことはなかった。

オートリクシャーで空港に向かう途中、軍の検問所でパスポートと航空券をチェックされる。

兵士はバラナシ行きの飛行機は出発が午後に変更になったという。

仕方がないので、私はオートリクシャーのおじさんと市場を見て回ることにした。

市場は香辛料やドライフルーツ、野菜などがずらり。

青や赤のサリーをまとった女性が買物に訪れていて、その衣装と、陳列されている野菜やフルーツの色のコントラストが美しかった。

サリーは布をまとっただけの単純な衣装だが、これがエキゾチックでなかなかおしゃれだ。

体を締めつけて体型を美しく見せようとする欧米先進国の服よりもずっと体によいのでは、と思った。

それに、布をまとっただけという点が原始的だが、もっとも合理的で、もっとも美しい服装のようにも思えた。

そういえば、日本人もふんどしという、世界に誇るべきすばらしい下着を持っていたはずだ。

あれはどこにいってしまったのだろう。市場には鏡と椅子を路上に置いた床屋も並んでいた。

私が写真を撮りながら歩いていると、どこからか子供たちが大勢集まって来た。カメラがめずらしいらしい。

「いくらならそのカメラを売ってくれる?」と、何度も聞かれた。

オートリクシャーのおじさんの写真を撮ると、すっかり気分をよくしたのか、チャーイをごちそうしてくれた。

夕方、飛行機はカジュラホを経由してバラナシに着いた。カジュラホの空港は田園地帯の中にあり、一面が赤銅色と緑色だった。

日に焼けた裸足の子供たちが何かの工事の手を休めて飛行機の方を見つめていた。

その光景に少しぎょっとした。

あんな調子ではいつ工事が終わるのか、わかったものではない。

しかし、ぎょっとする出来事はまだまだ続いた。

バラナシの空港を出ようとすると、外が人だかりになっているのがガラス越しに見えた。

観光客目当ての客引きだった。

これはとんでもないことになりそうだ。

飛び出して行けば、手を引っ張られたり、ポケットに手を入れられたりと、大変なことになるのは目に見えていた。

はじめは躊躇したが、それでも私は意を決して空港の外に飛び出した。

思った通りのことが起こった。客引きにもみくちやにされながら、私はタクシーの料金交渉をしていた。

いくつぐらいだろうか(私には中学生ぐらいに見えた)、見るからに子供の二人組タクシー運転手につかまった。

料金交渉の間にも、ほかの客引きが次々と話しかけてくる。

手を引っ張る者、ポケットに手を入れてくる者もいる。

私はガード(沐浴場)に行ってくれと言い、そそくさと車に乗り込んだ。

一〇分もしないうちに、私はこの車に乗ったことを後悔していた。

車にはガソリンがなく、ガソリン代をせびられた。

途中、彼らはいろいろな店に寄り、むだ話をして、全く先に進まない。

「急いでくれ」と言ったが、今度は大きなトラックが横転して道をふさいでいるため、通行止め。

その後は大渋滞。巧みにタクシー料金を吊り上げていく。

私は最初に決めた料金以上は払わないときっぱり言った。

そのうち、二人はまた店に寄り、むだ話をしはじめたので、とうとう私はタクシーを降り、歩き出した。

すると二人はあわてて走って来て、「二〇ルピー(約一六〇円)をよこせ」という。

私も意地で歩き続けると、「すまなかった。急ぐから乗ってくれ」と謝ったので、私も車に戻った。

ガートの手前で渋滞が続いたため、タクシーを降り、サイクルリクシャーに乗換えた。

渋滞の時はサイクルリクシャーが速い。運転しているのはあご髭を生やしたよぼよぼのおじいさんだった。

その弱そうな外見とは裏腹に、サイクルリクシャーをこぐのはずいぶんはやかった。

ダシューシュワメード・ガートに着くと、サイクルリクシャーを降りた。

このおじいさんは五ルピー(約四〇円)でいいという。

私はおじいさんの肉体的なタフさに感激して二〇ルピー(約一六○円)を手渡した。

さっきのタクシーの二人組にせびられそうになったことを考えたら、これぐらいどうってことはない、と思ったからだ。

おじいさんはおどろいて私に向かって手をかざし、目をつぶってお祈りをはじめた。

その姿は神々しく、びっくりしたが、悪い気はしなかった。

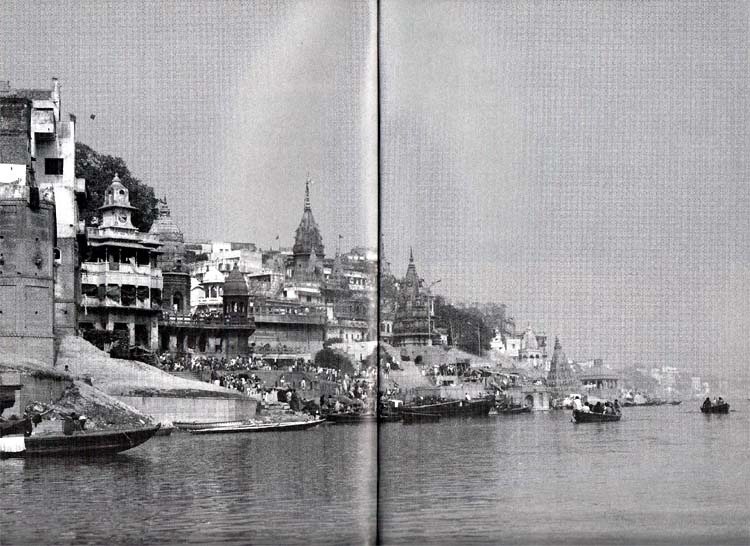

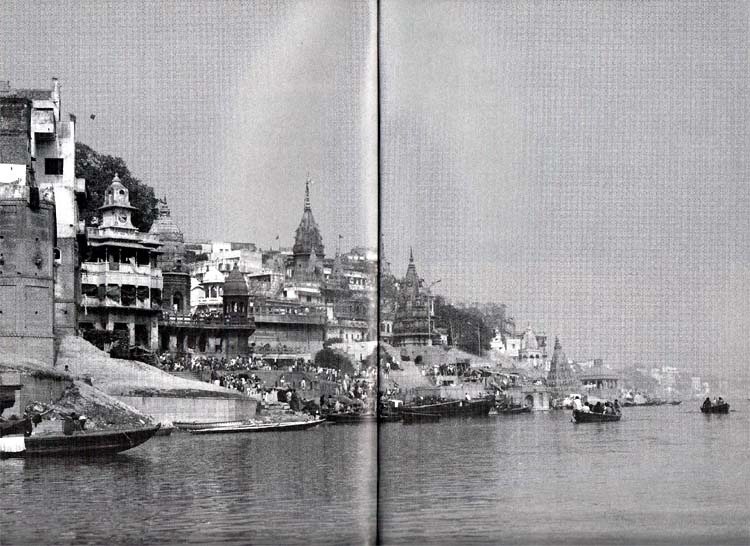

ガンガー(ガンジス川)はヒンズー教徒の崇(あが)めるシバ神の髪から滴り、座った足元から流れ出た聖なる川とされている。

ヒマラヤ山脈に源を発し、ベンガル湾までの全長は約二五〇〇キロ。

北海道から沖縄県までがすっぽり収まる長さだ。

バラナシはインドの人口の八三%を占めるヒンズー教徒の聖地で、ガードはガンガーの岸に沿って石の階段でいくつも造られ、その数は八〇ほどにもなるという。

ここで沐浴(もくよく)する人の数ははかり知れない。

ガンガーの水で身を清めるのが最高のよろこびなのである。

ヒンズー教では、現世は人生のすべてではなく、今ある人生は前生、現生、来生とつながっている人生のほんの一部でしかないという教えがある。

従って今の自分の生き方は前生の業(ごう)によって決まり、来世での生き方は今の生き方によって決まるという。

6 再び拉致寸前? top

|

ガード(沐浴場)の川辺には路上生活者が大勢いた

|

路上でドライフルーツを売る男性。

ドライフルーツにはハエがたかっていた

|

汚い石の階段を下りると、そこはガンガーだった。

もうあたりは薄暗く、不気味なムードが漂っていた。

闇の中から「バクシーシ(喜捨)」と、手をさしのべる人が大勢いた。何度もぎょっとする。

なかには手のない人や乳児を抱いた少年がいて、おどろく。

何だか自分か加害者になったようなうしろめたい気持ちになる。

豊かな国から来た加害者。その時、私は悟った。彼らがいるから、私は生きていけるのではないか、と。

私はボートこぎのおじさんと交渉の末、ボートでガンガーの沖に出た。マニカルニカー・ガードで火葬を見た。

そこでは布にくるまれ、竹の担架に乗せられた六つの遺体がメラメラと燃えていた。

少し離れたところから、それが男性であることがわかった。

どんどん灰になっていく。その過程を親族が静かに見守っていた。

灰はすっかり暗闇に包まれたガンガーに流された。

火葬してガンガーに灰が流される人は幸福な死に方をした人だ。

五歳以下の子供、貧乏人、自殺者などは火葬されずに、そのまま遺体をガンガーに流される。

ボートにはこぎ手のおじさんと子供、それに私の三人が乗っていた。

おじさんは帰り際、最初に交渉した金額を吊り上げ、そのうちに「このボートは二〇人乗れる。だから二〇人分払え」、「ボートに乗っている助手(自分の子供)の手数料を払え」などと言い出した。

私は断固として断ったが、怒ったおじさんはボートを岸に着けてくれない。

こうしたトラブルに私は「また、まんまと引っかかってしまった。ドジを踏んでしまった」と、内心焦っていた。

そこからは暗闇のガンガーのど真ん中での我慢比べ、時折、死臭が漂う。この時間は長く感じられた。

7 フライトがない! top

バラナシでは奇妙な経験をした。夜になってデリーに行く用事があったので、最終便を予約した。

オートリクシャーの運転手に空港まで飛ばしてもらった。

この運転手は道の両脇のれんがの壁やら、トラックやら、何にでもぶちあたりながら暴走する。

私は何度も外に放り出されそうになった。しかもライトは時々しかつけない。

真っ暗闇で前がぜんぜん見えない。これじゃ、いつ何をはねてもおかしくない。

「こんなところで死ぬのは嫌だ」と、私は時折、目をつぶって祈っていた。

空港には早く着いたが、何だか様子がおかしい。

空港ビル全体が真っ暗なのだ。

しばらくすると、暗闇から布をまとった年老いたおじさんたちが現れ、「ノー・フライト」と言う。

「私は航空券を持っているぞ」と言っても、彼らは「ノー・フライト」と繰返すだけ。

まただまされると思った私は彼らをふり切り、チケットカウンターに走った。

そこに髪をきれいに整え、スーツを着た、インテリ風の係員がやって来た。やはり今夜のフライトはなくなったという。

「そんなはずはないだろう」と言うと、彼は私を管制塔に連れて行った。

インドに着いてからだまされっぱなしだったので、私は「またか」と、信用していなかったのだ。

でも管制塔では彼が航空会社の職員に電話してくれたので、ようやく納得した。

やはりフライトはキャンセルされたのだ。

最終便とはいえ、フライトがなくなったからといって、空港ビル全体が消灯してしまうなんて、実におどろいた。

どっと疲れが出て、管制塔で横になり、夜を過ごした。

8 再びガンガーヘ top

|

|

|

| ガンガー(ガンジス川)は聖なる川。沐浴する光景が一日中見られる |

インドでは毎日、外に出るのに勇気がいる。物乞いや物売りのしつこさ、喧騒……。

それでも意を決して雑踏に飛び出す。

牛の乳房からミルクを搾り出して売るミルク屋や、牛のふんを素足でこねた燃料を入れたざるを頭に載せて売り歩く少年に出くわすと異国を強く感じることができる。

再びガンガーに行ってみた。昼間見るガンガーはまた違った顔をしていた。

水は濁っていて汚物が浮かんでいた。

しかし、ここは聖なる川。「汚い」などと言っては叱られる。大勢の人たちが沐浴をしていた。

水の中で祈る人、洗濯する人、髪を洗う人、水を手にすくって飲みほす人……。

今度は慎重にボートこぎを選び、再びマニカルニカー・ガートに向かうと、この日も火葬をしていた。

遺体は担架に乗せたまま、一度、ガンガーの水で清められる。そして薪の上に載せ、火を放つのだ。

今日の遺体は女性だ。金色や黄色の美しいサリーに身を包んだ女性。遺体は音をたてて燃えた。

私は遺族に失礼にならないよう、両手を合わせてその様子を見た。

遺体はしだいに崩れた。手足がとれ、肉片が残った。

人間の肉の残りを犬や鳥が大喧嘩しながら奪い合って食べている。

自然は狂ったように残酷だった。私は人間のはかなさを見た。そして自由さも見た。

人間は肉体ではなく、精神で生きているのではないかという思いがよぎった。

私は生活のにおい、人間のにおい、死臭が混じり合うなかで、考えた。

インドの村を旅した時、私はその土地に生きている人々のにおいを感じた。

たくさんの悪いやつらにも出会い、道行く人たちが皆、詐欺師に見えたこともある。

その手口が実に巧妙なのは、生活がかかっているからである。

彼らなりに必死に生きているのだった。ここには聖人も俗人もいた。

私をだまそうとした男もいた。私に祈った老人もいた。

太陽の光や大地の無慈悲さ。様々な自然の残酷さに負けそうになりながら、皆が必死に生きていた。

人と自然が共存しているインドでは自然葬がごくあたりまえである。

人間は特別の存在ではなく、自然の一部でしかないという考え方なのだ。

確かに、人の死が特別貴重なものだというならば、こんなおごりはないだろう。

過去三億年生きのびてきたのは人間ではなく、遺伝子にすぎないのだから。

日本では人の死を見ることはまずない。

死に場所は病院、死後は墓と、だいたい相場が決まっている。

生も死も四角いコンクリートの壁の中に封印されている。

これでは人の喜怒哀楽や生死さえも見えない。インドは生と死が間近に見える、そんな土地だ。

|

ガンガーではいたるところで火葬の煙があがっていた

|

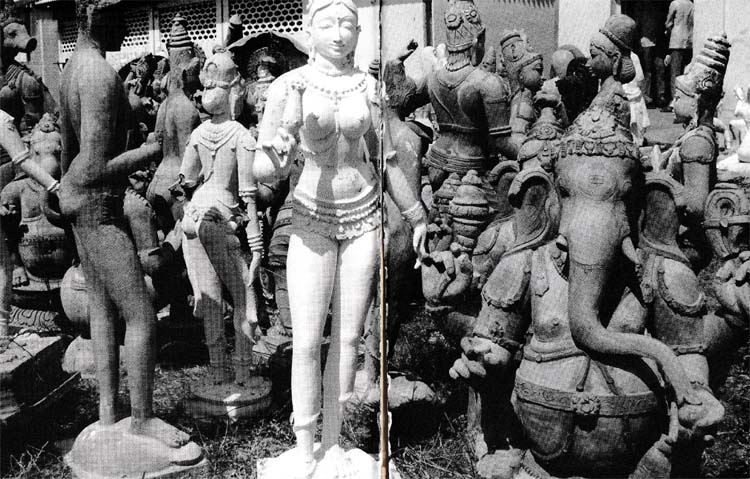

9 彫刻学校を見る top

|

国立建築彫刻専門学校

|

マハーバリプラムの村は不思議な郷愁を呼びおこした

|

私はマドラスに向かった。ここはデリーやアグラのような北インドとは雰囲気が全く違う。

南インド独特のヒンズー文化がそのまま残っている町がマドラスだ。

見るものの多くが原色に彩られ、女性の美しい衣装も輝く緑の木陰を歩けばとても神秘的だ。

私は町でタクシーを拾い、マドラスの南約六〇キロにあるマハーバリプラムに向かった。

町をぬけると、見渡す限りが緑だった。かやぶき屋根の家の集落や塩田が広がる。

そしてここには村があった。おかしなことだが、私はこのことに大変な衝撃を受けた。

かやぶき屋根の家の周辺には、近所の子供たちや幼子を抱いた母親が集まり、楽しそうに踊っていた。

聞こえてくるのは子供の歌声だろうか。村だ。日本にはもう村はない。

私はその言葉を不意に見せつけられたような気がした。

日本の高度経済成長は生産性の向上や能率主義が至上課題として叫ばれ、その結果、消費することは美徳だという概念が生まれた。

大量生産、大量消費が叫ばれ、たとえ莫大な発注がきても日本人は家庭を、時には自らの生命を犠牲にしても生産し続けてきた。

そうした流れのなかで日本の風景や人はすっかりかわり、整然とした街に清潔なマンションが立ち並んだ。

そして何不自由ない生活が生まれた。しかし何かが見えなくなった。同時に人々の感性も変貌した。

自然に近いものを汚いと感じ、人工のものをきれいだとする感性が生まれ、人間のにおいのしないこぎれいなオフィスワークはすぐれたもので、農業や漁業といった自然にもっとも近い一次産業は劣等なものだという概念が生まれてしまったのである。

そして今、ふと考えてみると、皆が一体となれる共通項が見あたらない。

民族の誇りや宗教観、美術、音楽といった面をみても、皆がその価値を共方でさるものはない。

伝統文化はむしろ失われていっている。

実は個々が孤立している社会だ。唯一の共通の価値観はカネといったところだろうか。

マハーバリプラムはベンガル湾を臨む海岸寺院で有名だ。これらの寺院やレリーフは潮風による浸食で風化の一途をたどっているという。

マハーバリプラムをしばらく走ると、ピンク色の門が見えてきた。

「国立建築彫刻専門学校」と門には書いてあった。

どこからか楽しそうな声にまじって石をたたく音が聞こえてきた。

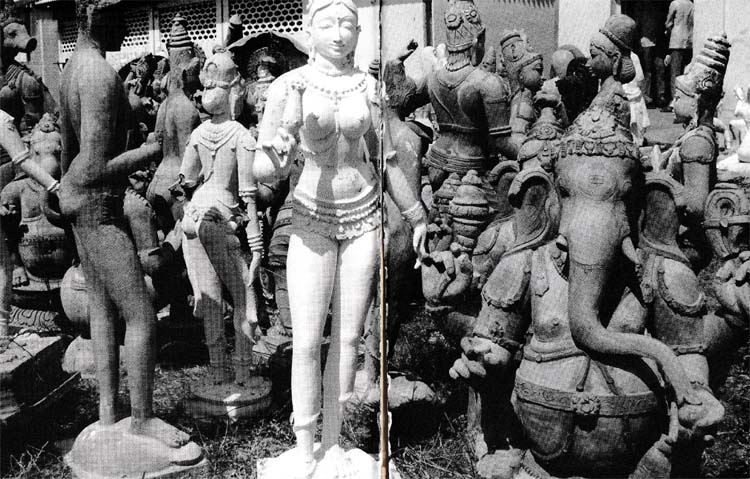

ここはインドの伝統文化を守る目的で一九五八年に設立された、建築や彫刻を学べる東南アジア唯一の国立専門学校。

寺院の修復やヒンズー教の彫刻づくりをする専門家を育成している。

私は事務所を訪ねて「日本から来たが、学校の様子を見せてもらえないか」と、お願いした。

校長のヘルマーさんは快く応じてくれた。

生徒は約二一〇人。学科は建築科と彫刻科にわかれており、インド建築史やインド哲学などを学んだ後、寺院建築や、石や木、金属類の彫刻実習などに没頭できる。

寺院で研修するのも自由だという。

かやぶき屋根の教室では、裸足の生徒たちがシバ神などのデッサンや石や木などの彫像の仕上げに夢中になっていた。

画用紙にデッサンしていた少年は一二歳だった。皆、日本でいえば中学生ぐらいだろうか。

だが、プロ級の腕前でせっせと像を完成させている。何人かが自分の作品を私に見せに来た。

細部に至るまで実に精巧にできている。

早いもので四日、かなりむずかしいもので一五日ぐらいで一体の像が完成するという。

実は生徒たちは自分の作品を観光土産店に売ることもしている。いわば練習を兼ねたアルバイトだ。

このアルバイトで、教養課程の生徒は毎月約六〇ルピー(約四八〇円)、専門課程の生徒は毎月約二五〇ルピー(約二〇〇〇円)の収入があるという。

アシスタントのラジェンドローさんは「卒業生の多くは、寺院で修復作業をして働いたり、建築技師になったりして活躍しています。

なかには外国に出向いて建築のアドバイスをしている卒業生もいます」と、誇らしげに話してくれた。

「インドには世界に誇れる文化財がたくさんあります。

その文化財の修復ができる技術者を養成することが私たちの教育方針なんです。

伝統文化を守り続けることは大切ですから」。

彼の言葉には使命感がにじんでいた。

彫像づくりに励む生徒たち

|

デッサンする生徒たち

|

|

生徒たちがつくった彫像の数々。ここでは伝統文化を守り続けようという若い世代が育っていた

|

10 インドを離れて top

私にはデリーに知人がいた。日本での仕事を通じて知り合った日本航空の瓦本隆久さんがデリー勤務を命じられて転勤したばかりだったのだ。

彼は運転手をはじめ、門番や料理人らお手伝いに囲まれた家で単身赴任の生活を送っていた。

私が滞在した日は偶然にも瓦本さんの奥さんと二人の子供たちが日本からやって来ていて、楽しい旅の話で盛上がった。

瓦本さんは「インドは冬はまだいいが、夏が大変そうだ」と不安げに単身生活の感想を話していた。

そしてこうも言った。

「インドに來たら、もう二度と来たくないと思うか、またはすっかり気に入って何度も来たくなるか、どちらかだよ」。

旅の終りが近づいたある日、デリーの空港で客引きの波をかきかけているうちに、腕をつかまれた。

「またつかまってしまった!」と、思い切りふりきったら、「一体どうしたんだ?」と英語で話すではないか。

振返ると、瓦本さんのもとで働いているインド人運転手だった。

私がアグラやバラナシでのだまされっぱなしの体験談を話すと、彼は「私を客引きだと思ってふりきる気持ちも無理はないね」と笑った。

インドを離れる日、私は日本航空の伊藤勲支店長のお宅のパーティーに招かれた。

伊藤さんのお宅には社員の方々が家族連れで集まっていて、楽しい時間を過ごさせてもらった。

その席で私はある人から「インドが似合う人ですね」と言われた。

その意味がどんな意味を持つのか、私にはよくわからなかった。

しかし空港から発つ時、鏡を見て自分かひどい顔をしていることに気がついた。

きっとこの薄汚れた服装と、疲れ切った顔のせいで、「インドが似合う人」との印象を与えたのだろう。

しかし、この疲れは単なる旅の疲れではなかった。

もちろん、行く先々で大勢の人に言い寄られ、だまされ、脅迫されたという経験は疲労の原因にもなったが、それだけではなかった。

自分なりに解釈すると、私は重い荷物を背負いすぎたのだと思った。

豊かさという重い荷物だ。この荷物を背負ってインドを歩く時、辛い思いをする。

片手や片足がない、やせこけた子供に「バクシーシ」と、澄んだ目で見つめられる時や、乳飲み子を抱いた少女に駆け寄られる時、この荷物は私の肩にずしりときだ。

そのたびに何か自分が特段、何か悪いことをしているわけではないのに、人を痛めつけているような気持ちになった。

自分が何かから目をそらして生きてきた傲慢な人間に思えてならなかった。

インドの村で自分の影を踏んで歩いていた私は、その影が憎らしく思えることさえあった。

top

****************************************

|