|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

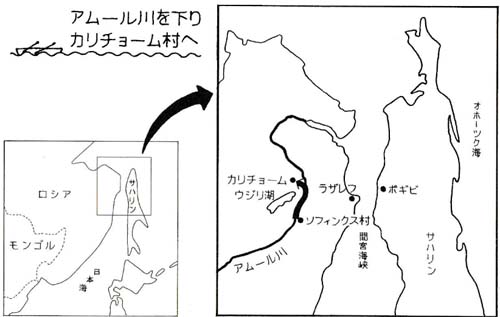

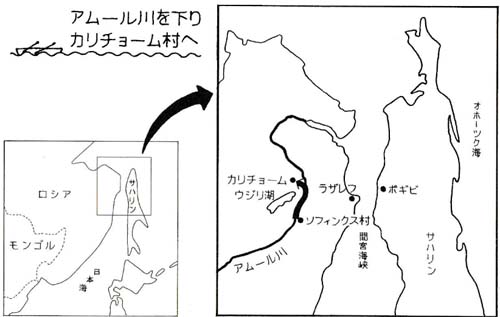

四章 寄り道の旅・カリチョーム村

1 アムール川を下る top

カリチョーム村へは、カヤックで向うことにしました。 カリチョーム村は、アムール川の支流にあるウジリ湖畔にある先住民ウリチの村で、自然保護区に指定されています。 カリチョーム村のおよそ一〇〇キロメートルほど上流にあるソフィンクス村をスタート。

一〇〇キロメートル下ったところで天然水路に入ると、カリチョーム村に着きます。 全行程一二〇キロメートル、三日間の旅です。

同行者に、日本から合流した渡部純一郎さんが加わりました。 |

|

ベーリング海峡横断など、グレートジャーニーの旅にいままでもつきあってくれた、カヤックのベテランです。

もう一人、ロシア人ガイドのアファナジさんも参加します。アファナジは、グレートジャーニーのシベリアの旅で、ベンジナ川のカヤック行を共にしています。アファナジは、 僕らの到着に先立って、ルートの下見をしてくれていました。

八月二三日。ソフィンクス村に着きました。

この村には宿泊施設がないので、テントを張ることにしました。

アレクセイが、「酔っぱらいに気をつけてください。見知らぬ外国人がテントで泊まっていたりすると、酔っぱらいがなにをするかわかりませんからね」といいます。

そこで、村から離れた川岸にテントを張りました。

八月になって天気が不安定になっていました。

晴れていたかと思うと、急に雨が降ったり、天気が目まぐるしく変わります。

今日は晴れ間がのぞくいい天気でしたが、明日の天気がどう変わるかはわかりません。

川岸からアムール川をながめました。グレートジヤーニーで下ったカナダのユーコン川にちょっと似ているようです。

川幅は広いところは二キロメートルか三キロメートルほどありますが、狭いところでは一キロメートル以下になります。

広いところには流れの真ん中に島や洲がいくつもできています。

このようなところでは川の流れが複雑になります。

流れのスピードは、川幅が広いところでも速そうです。

これなら時速八キロメートルから一〇キロメートルくらいはでるでしょう。

アムール川を下る。 |

二隻のカヤックで進んだ。 |

八月二四日。幸いこの日も晴れていました。

二人乗りのカヤックなので、僕は渡部さんと、アレクセイはアファナジと組んで乗りこみました。

ラダー(舵)のないタイプのカヤックで、微妙な流れにぶつかると進む向きが左右に片寄ります。

後ろに座った人が進む向きを調整します。前の人は推進力です。

前の人は普通に、後ろの人は舵をとりながらこがなければなりません。

僕ととアレクセイが前に、渡部さんとアファナジが後ろに乗りましたが、やがて僕らのカヤックとアレクセイたちのカヤックに差がではじめました。

渡部さんはこぎながらうまく舵をとるのですが、アファナジはこがずに舵だけとっています。

推進力が違うので、アレクセイたちのカヤックがだんだん遅れていきます。

景色はやはりユーコン川と似ていました。もっとも、カヤックから見た大河の岸辺の景色はどこも似ています。

「ここがアマゾンだ」とか、「ユーコンだ」といわれても、納得してしまうでしょう。

ユーコン川とはそれほど植生も変わらないので似ているのはあたりまえですが、アマゾン川本流も川岸は人の手が入った低木林が多く、遠目にはあまり変わりません。

ほかの大河とアムール川が違ったのは虫でした。

ユーコン川では川の真ん中をいくカヤックに虫が寄ってくることはありませんでした。

ところが、アムール川はよほど虫が多いのか、幅二キロメートル以上の大河のど真ん中を進んでいても、どんどん岸辺からブヨや蚊が寄ってきます。

おでこから顔面、首筋や腕など、むきだしの肌を虫たちが剌します。

二人乗りカヤックでは前後の息が合っていなければなりません。

たかってくる虫を手で追いはらいたくとも、そうすると相手との息がみだれてしまいます。

我慢するしかありません。

五〇分こいで、一〇分休むことにしました。休んでいるあいだに水分をとります。

そして、リンゴ、レーズン、チョコレート、ビスケット、サラミ、オリーブなどの行動食を食べます。

休むたびに虫除けの薬をぬりますが、汗ですぐに流れてしまいます。

カヤックの旅には風がないのが一番ですが、このアムール川下りだけは風が吹いて欲しいと願わずにいられませんでした。

風が吹けば、虫も飛ばされるはずです。

アムール川は、交通の便としても盛んに利用されています。大型の船がたくさん行き来しています。

カヤックにとって大型船は危険な存在です。こちらからは見えても、小さなカヤックは大型船の視野には入りません。

こちらに気がつかないまま大型船がぶつかってきたら、あっという間に沈没です。

大型船の航路は主に川の真ん中の流れの速いところです。

カヤックも流れの速いところを通ったほうがスピードがでます。

危なくても目的地に早く到着できるので、僕らも川の真ん中を進み、大型船が見えると急いで航路からはずれることにしました。

急にむし暑くなってきたと思ったら、風が吹きはじめました。

あっという間に暗雲が立れこめて晴れ間が消え、雨が降ってきました。

三〇分ほどで雨があがり、晴れ間が戻ってきて、ほっとしたのもつかの間、またもや暗雲がこちらに迫ってきました。

今度は雷鳴もきこえます。稲妻も光っています。雷雲の下、平坦で見通しのいい川にいるのは危険です。

落雷のおそれがあるからです。急いで岸にむかいます。

けれど、やはり大河、岸に着くまで時間がかかります。

とうとう雷雲に追いつかれました。大粒の雨が川に突きささるような土砂降りです。

突きささった雨粒が同心円状の模様をくっきりと大河一面に刻みこみます。美しい光景です。

土砂降りの中、やっと川岸に着いたと思ったらとたんに雨足が弱くなり、雷鳴も遠のいていきました。そしてまた青空です。

午後四時には五〇キロメートル以上も進んでいました。

一日に四〇キロメートルくらい進む予定だったので、思ったより速いペースです。

僕らもアレクセイたちもまだ体力が残っています。

アレクセイは、「がんばれば、今日中にカリチョームまでいけますよ」と元気いっぱいです。

確かにこのペースなら、予定の三日間ではなく、二日もあればカリチョームに着けそうです。

アムール川、アマゾン川、ユーコン川など、

大河の川岸はどれも似た風景だ。 |

アムール川中州の小さな島にテントを張った。 |

とはいうもののまだ初日、無理をしないことにして、アムール川に浮かんだヤナギにおおわれた小さな島にテントを張りました。

食事の仕度はアファナジにまかせました。アファナジがひと一倍食いしん坊なことを以前の旅で知っていたからです。

食いしん坊だけあって味にもなかなかうるさく、おいしいものを作ります。

アファナジが食事の準備をしている間に、みんなで釣りをしました。

釣れたナマズがさっそくその夜の晩ご飯になりました。

夜がふけたころ、強い雨が降りはじめました。テントが強風に揺れました。

八月二五日。朝には雨はあがっていましたが、強風はあいかわらずです。

横なぐりの風にヤナギの木が激しくしなり、水面には白波が立っています。

テント場のまわりの砂地の砂が風に舞います。カヤックはいくら雨が降っても困りません。

けれども風がこんなに強くては、とてもこぎ進めません。

しばらくようすを見て、風がやんだら出発することにしました。

岸辺にころがる流木で焚き火をしながら風がやむのを待ちました。

強風にあおられて、焚き火はどんどん大きくなります。ぜいたくな焚き火です。

ところが午後になっても風はやみません。

結局、日暮れまで待っても風はやまず、この小島でもう一泊することになりました。

対岸に渡って、風をさけて岸辺沿いに進めばいけないことはないのですが、あせることはありません。

かってシベリアを旅した人類の柤先たちも、こんな日は進まずに休んでいたに違いありません。

八月二六日。朝起きると、昨日ほどではないものの、まだ風が残っていました。

川の真ん中あたりには小さく白波が立っています。

けれども、これくらいなら対岸の川岸沿いに風をさけて進めば何とかなりそうです。

午前八時、二泊した小島をあとにしました。スタートしてしばらくすると風は弱まりました。

岸辺から川の真ん中にでて、流れの速いところを進みます。二時間でドゥドゥ村を通過しました。

最初の予定では、ここから支流に入って流れを逆にさかのぼるはずでした。

川をさかのぼるのは、一九九六年に、中央アメリカのコロンビアとパナマの国境地帯、ダリェン地峡のアトラト川をさかのぼって以来です。

カヤックで川をさかのぼるには、川を下る倍の体力を使いながら、スピードは半分になるのを覚悟しなければなりません。

今回も厳しいカヤック行となるはずでした。

ところが、ルートの下見をしたアファナジが、「いいルートがありますよ」といいます。

「アムールの本流と、僕らが入ろうとしていた支流を結んで、たくさんの水路が走っています。

その水路のひとつを使うと、支流をあまりさかのぼることなく、目的地のカリチョーム村のそばまででられるんです」といいます。

地図を見ると、確かに迷路のような水路が複雑に走っています。普通の旅ではこのような水路はさけるようにしています。

というのは、一度このような迷路で迷ってしまうと、前進も後退もできないはめにおちいる危険があるからです。

けれども、今回はアファナジの下見を信じて、水路に入ってみることにしました。

水路に入ると、流れはほとんどなくなりました。パドルを休めると、わずかに進行方向に進んでいくくらいです。

風もやみましたが、今度はブヨや蚊がでてきました。川岸にそって灌木のやぶがしげっています。

やぶをかきわけると草原が広がっていました。草原のむこうに村がふたつ見えました。

アファナジによると、手前の村がサワンスカ村、遠いほうの村がカリチョーム村です。

やがて水路がふた手に別れました。左手の水路の先にサワンスカ村が見えます。

左に曲がると、今まで白くにごっていた流れが黒くなりました。黒い流れに入ると、急にパドルが重たくなりました。

どうやら黒い流れはアムール川の支流のようです。僕らは水路から支流へと入ったのです。

流れにさからってこいでいくと、サワンスカ村の川岸にでました。

僕らの到着を知って、村長が歓迎のあいさつに来てくれました。

ロシア人の村長はサワンスカとカリチョームのふたつの村の村長をかねているそうです。

サワンスカ村からさらに六キロメートル上流のカリチョーム村に向ってカヤックを進めます。

途中で自然保護区の監視官のボートが近寄ってきました。

「ウジリ湖に入るなら許可証がいるぞ。お前たちは許可証をもっているのか」といいます。

カヤックの旅にでる前に許可証をもらっていたので、そう伝えると去っていきました。

やがて、カリチョーム村の船着き場が見えてきました。

こうして、小島での停滞も合わせて三日間のカヤックの旅が終わりました。

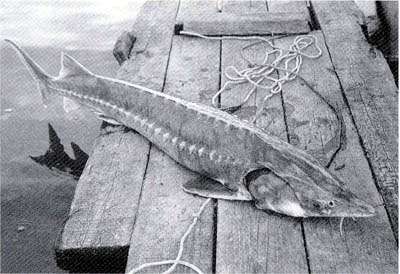

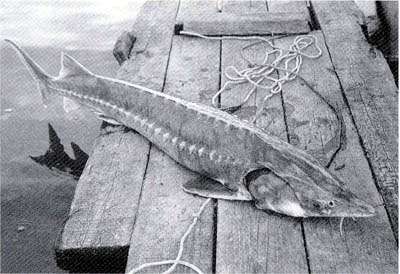

チョウザメをごちそうしてくれた。

細かく切って、味をつける。

2 先住民ウリチの村 top

カリチョーム村に一〇日間ほど滞在することにしました。 村長の紹介で、村人のゲオルギー・ハッテヒルさんの家にお世話になります。

ゲオルギーさんは四五歳。以前にも外国人を泊めたことがあるそうです。 |

カリチョーム村でお世話になった

先住民ウリチのゲオルギーさん。 |

カリチョーム村は、政治的にも経済的にも見捨てられた村です。役場も学校もありません。

いま、極東シベリアにはたくさんの廃村があります。

経済が立ちゆかなくなり、住民が都市へと引っ越して人口が減りました。

やがて、役場や学校などの公共機関が閉鎖されます。

すると、残った人たちも暮らせなくなって、ついには廃村となるのです。

ところが、カリチョームは、ここで生まれ育った先住民ウリチの村です。

ウリチは全人口三二〇〇名ほどの少数民族で、ニブヒやナーナイよりも日本人に似ているといわれる先住民です。

ウリチたちは出稼ぎにはいっても、村を捨てませんでした。

そのため村はかろうじて存続していますが、村長はとなりのサワッスカ村の村長が兼任してます。

学校もお店もないので、みんなサワンスカ村やよその村へいかなければなりません。

電力も、サワンスカ村から電線をひいて、わけてもらっています。

ゲオルギーさんはコンテナ型の大きな冷凍庫をもっていました。

「こんな大きな冷凍庫、どうしたんですか」とたずねると、「共同農場の備品だったんだよ」といいます。

かって、このカリチョーム村にも国営の共同農場コルホーズがあったのだそうです。

ソ連政府崩壊後、コルホーズも解体しました。村人たちはコルホーズの備品をみんなでわけました。

その時ゲオルギーさんは冷凍庫を手に入れたのです。

国営農場の備品を村人が勝手にわけていいわけはありませんが、ソ連からロシアへの体制の変化に伴う社会の混乱のなかで、どさくさまぎれにわけてしまったのでしょう。

似たような話はカリチョーム村だけでなく、各地で耳にしました。ゲオルギーさんもけろりとしています。

このゲオルギーさんの家に泊めてもらいながら、村人たちに話をききました。

3 アムール川の汚染 top

村人のアナトリ・セルゲイビッチ・ウジンカンさんは六七歳です。

かっては狩人として、そして漁師として生活していましたが、今は仕事はしていません。

「何とか年金で食べていけるからね。それでも、自分の家で食べるだけの魚はいまもとるよ。

若いころには体長二メートル、体重七〇キログラムの大きなイトウを釣ったこともある」

この村ではみんなが漁師で、猟師でもあります。カリチョーム村のあたりでは、狩りは十一月から三月の冬の仕事です。

獲物の毛皮をはいで売りました。秋になると、サケが川をさかのぼってきます。

サケ漁には政府の許可が必要です。大体一人あたり四〇キログラムくらいとれます。

アナトリさんは奥さんとあわせて八〇キログラムのサケをとり、それを塩漬けにして冬の食料にします。

「魚はみんな小さくなったね。数も少なくなったよ。昔も漁をするのに許可は必要だったんだけど、だれもそんなこと気にしていなかった。

いくらでもとっていたよ。一九九〇年くらいから政府がうるさくなってね。取り締まりも厳しくなった。

私たちはいま、自分が食べるぶんしかとっていないんだよ」

魚が減ってしまった原因として、アナトリさんは川の水の汚染をあげました。

「アムール川に化学薬品が流れこんでいるんだ。

どこから流れてくるのかわからないけれど、流域の工場排水なんじゃないかな。

薬くさくて食べられない魚もあるよ。サケもここまでさかのぼってくる間に臭くなっている。

カリチョーム村ではアムール川の水を飲料用として使わなくなった。

川岸の植物も、葉が変形したり、ぶつぶつができたりして、おかしくなっている。

きっとそんな草を食べているからなんだろうけれど、家畜にも病気が増えたよ」

狩りや漁を見てみたくなりました。

「誰か連れていってくれる人はいませんか」とアナトリさんにお願いすると、友だちのバヤ・エイジャンさんを紹介してくれました。

バヤさんも年金生活者ですが、いまだに狩りも漁もしています。

バヤさんは、「あなたたちを狩りや漁に連れていってもいいんだが、明日から出稼ぎにいくんだよ。残念だったね」といいます。

アムール川沿岸の町バガルスコエに、大がかりにサケ漁をしているボスがいるのだそうです。

流域の村々から五〇人くらいの出稼ぎ漁師を集めてサケ漁をします。

カリチョーム村からもバヤさんたち一〇人くらいが働きにいきます。

川岸にキャンプして、そこに暮らしながら漁をします。決まった給料はなく、漁獲高に応じてお金をもらえます。

「明日、ボスの大きな船が俺たちを迎えに来るんだ。アムール川にはそんなボスがたくさんいるんだよ。

大きな冷凍庫をのせた船で漁をしている人もいる。じつは、もうひとつのそんな出稼ぎから一週間前に帰ってきたばかりなんだよ」

バヤさんは秋のサケ漁が終わると狩りにでます。獲物の毛皮をはいで、毛皮会社にもっていくと買ってくれます。

バヤさんは、狩人として、漁師として、以前はコルホーズで働いていました。

コルホーズが廃止されて、三年前から出稼ぎにいくようになりました。

「魚は減っているよ。アムール川の水がずいぶん汚れてきたからね。やっぱり化学薬品が原因だろうな。

季節にもよるけれど、冬になるとアムール川本流の魚はくさくて食べられないよ。秋のサケも臭うな」

バヤさんも、アナトリさんと同しことをいいます。

アムール川の水の汚染は、川岸にあってみんなが漁業にたずさわっているカリチョーム村に、大きなダメージを与えているのです。

サケを塩漬けにして干す。 |

サケのタマゴを金網を使い、ほぐす。

イクラのできあがり。 |

4 村に生きる top

アムール川本流にチョウザメ漁にでていたゲオルギーさんの弟、サーシャさんが帰ってきたとききました。

サーシャさんの家を訪ねると、奥さんがバダという料理をごちそうしてくれました。

いろいろな穀物の実と米をませて煮ます。これに豆とミルクを入れ、最後にハッタッタという植物の葉を入れます。

このバダと塩魚を一緒に食べます。

サーシャさんが、「そういえば、日本の食べ物を食べたことがあるよ」といいます。

「一九九八年にアムール川で漁をしていたときだ。近くに日本の漁船がいたんだ。

船同士仲良くなって食べ物を交換した。日本の食べ物を初めて食べたんだけど、結構おいしかったよ。

ただ、お湯を入れてすぐにできるインスタントのものが多かったな。

俺たちにはちょっと味がうすかったので、ロシアの調味料をくわえたら、今度は味がこくなって困ったよ」

サーシャさんは三九歳。奥さんと子供たちと一緒に暮らしています。

けれどもサーシャさんは、自分の家にいないことが多いそうです。

夏は漁にでます。冬になると、森のなかの狩り小屋に泊まりこみます。

「そろそろサケ漁の季節だから帰ってきたんだよ。

サケは去年は一人当たり二九キログラムまでとっていいと許可がでたんだけれど、今年はまだ何キログラムか決まっていない。

サケがアムール川本流からカリチョーム村の川に入ると、漁業監視員からサラツェンの役所に連絡がいって許可がでるんだ。

今年はまだ、村まではさかのぼっていないんだろう」

サーシャさんもアムール川の魚が減っているといいます。

サーシャさんの奥さんは、

「みんながとりすぎるから魚が少なくなったのよ。昔は食べるためだけにとっていたけれど、今は売るためにとるでしょう。

大きな船でたくさんとる。将来のことも考えずに、まだ小さな魚までとってしまうのよ。

だからきっと魚が減ったんだわ」と話してくれました。

「このあたりは仕事がないから、家にいては食べていけないんだよ。だから俺もあまり家にいられないんだ。

仕事がないまま村に残った人たちは、酒か麻薬におぼれて、やがては村を捨ててでていってしまう。

そのうちこの村もなくなってしまうかもしれない。役所や学校だってもうないんだからね」

カリチョーム村の未来について暗い顔で話すサーシャさんに、これからの希望をたずねました。

「希望なんかないさ。家族のために、お金や食べ物など必要なものを何とか手に入れて生きていくだけだよ。

子供たちにもここに残ってほしくない。学校で教育を受けて、どこか外の世界で自分の仕事を探して生きていってほしい。

学費を稼ぐのは大変だけど、しかたがない。それが俺の役目なんだ。ロシア全体が、いま大変な状態なんだ。

とにかくこの村で自分たちで生延びることから何とかしなくちゃね」

5 狩りの話 top

ゲオルギーさんと釣りにいき、キャンプをした。

狩猟場の風景。 |

ムースの肉を焼くゲオルギーさん。

ムース狩りに連れていってもらった。ムースをさがすサーシャさん。 |

サーシャさんが帰ってきたので、ゲオルギーさんと、ゲオルギーさんの友だちセルゲイ・マゾンカンさんに集まってもらって、ムース(ヘラジカ)の胸肉スープを食べながら狩りの話を聞くことにしました。

このムースも狩りの獲物です。ウリチの人たちは骨付き肉が好きです。

動物はやせていても、胸だけは肉がついています。

脂がのってこってりしていますが、ゲオルギーさんはムースの脂肪が嫌いです。

先住民ヤクートはみんな脂ののっている肉が大好きだといいますが、ウリチは個人の好みがあって、脂肪が嫌いな人もいるようです。

セルゲイさんは四五歳。森林整備局で働いています。

セルゲイさんは海軍にいたときに、日本との国境の海を警備する船に乗っていました。

ベトナムやカンボジアにもいったことがあるそうです。

サーシャさんがヤクートの狩人からわな猟の権利をゆずってもらったのは二年前です。

狩猟用の山小屋を中心に、半径一八キロメートルがサーシャさんの猟場です。

サーシャさんは、「わな猟は五年やって一人前といわれている。難しいんだよ。俺はまだ二年目だからね。初心者だよ」といいます。

初心者のサーシャさんは、わな猟の先輩セルゲイさんにいろいろと教えてもらっています。

セルゲイさんは森林管理局で働く前、一五年間もわな猟をしていました。

一五年間でとったミンクはおよそ二〇〇頭。

一年間で一〇頭くらいとれればいいといいますから、セルゲイさんはベテランです。

セルゲイさんは、「俺は山小屋を四つもっているんだ。

去年、ヤクートから権利をゆずり受けたばかりで、まだ自分の猟場がどれくらいの広さなのかわからない。

わな猟をやっているうちに広さもだんだんわかってくるさ」と、スケールの大きなことをいいます。

獲物をとるのはトラバサミというわなです。木の根元などの動物の通り道に、野鳥や魚の肉などのえさをしかけます。

ミンクやテンなどが匂いに引き寄せられてえさをとろうとすると、カシャンと金属製のハサミが閉まります。

同時にわなにつないであるチェーンがはねあがり、獲物は足をトラバサミにはさまれたまま宙づりになります。

「わな猟は冬の仕事だから、えさの鳥肉や魚は、気温が低くても匂いが強いものを選ぶんだ。

ものすごく寒いから、普通の肉だと匂いがしないんだよ。

獲物を宙づりにするのは、ネズミなどの動物に獲物が食べられないようにするためだ。

獲物の死体を雪の上にころがったままにしておくと、みんなネズミに食べられてしまうんだよ。

それじゃあ、せっかくの獲物がだいなしだからね」

トラバサミは町で売っています。一個八〇ルーブルします。

セルゲイさんは今年の猟のために新しいトラバサミを一〇〇個も買いました。

「わなにかかった獲物は、みんな自然に凍ってしまうんだ。それを家にもって帰ってきて毛皮をはぐ。

はいだ毛皮を売るんだよ。ミンクの肉は食べられないから、犬のエサにする。

毛皮の値段は大きさや毛なみによって違う。色は、黒が高く売れる。

安いもので七〇〇ルーブル、高いと二〇〇〇ルーブルくらいで売れるよ。

俺はバガルスコエの商人と取引しているんだ。冬の間、毎月一五枚まではその商人に渡さなきゃならない。

一五枚以上とれたら、残りはほかの商人に売ってもいいんだ。

モスクワから商人が来ることもあるんだよ。

毛皮がロシア国内で使われるのか、ヨーロッパで使われるのかはわからないな。

ミンクのほかには、カワウソもとれる。だけど、カワウソ猟は難しいんだ。

あとは、オオカミもたまにとれるね。まあ、どんな獲物でもとれたときはうれしいよ。お金にもなるしね」

セルゲイさんは、「サーシャはわな猟は初心者だけど、カモ撃ちの腕はすごいよ。百発百中だね」といいます。

サーシャさんは、「そんなことないよ」とちょっと照れています。

「初めて銃を撃ったのは五歳くらいの時だ。散弾銃だったけれど、獲物をしとめたんだよ。

獲物がなんだったかは覚えてないなあ。自分の銃を手に入れたのはおそかった。

生活が大変だったので、なかなか銃が買えなかったんだ。

それに、父親は漁師だったからね。あまり狩りをしなかった。

祖父は優秀なハンターだったんだよ」

サーシャさんとゲオルギーさんにとってもっとも大切なものは何かとたずねると、「家族だよ」といいます。

「俺たちは家族のために生きている。獲物をとるのも家族のためだ。

狩りをしていても、いつも家族の姿が目の前にちらちらするよ」といいます。

そしてサーシャさんは、「俺は狩りをそんなに楽しいとは思わないんだ」と意外な言葉を口にしました。

「狩りは嫌いじゃないんだよ。獲物を見つけると、興奮して手がふるえるくらいだ。

だけど、もしほかに現金収入があれば狩りは趣味にしたい。お金のためにやるのが嫌なんだ。

楽しいというよりも、獲物がかわいそうになる時があるよ。

そうはいっても、獲物を家にもって帰ると家族はとても喜んでくれる。

うれしそうな顔を見ると狩りにいかなきゃと思うんだ。

家族の喜ぶ顔が見たくて狩りにいくのかもしれない。それだけ生活が苦しいんだよ」

セルゲイさんは、子供たちの将来を心配していました。

「カリチョーム村にテレビが初めて入ったのは一九七六年だった。

どうもこれが子供たちによくなかったような気がするんだ。

日本のアニメも放送しているけれど、この村の子供たちにはよくないね。

テレビが各家庭に入ってからは、村人が巣まってみんなで何かをやることがなくなった。

テレビのせいで、村人のつきあいが減ったんだよ」

日本でもかって同じ問題が起きました。

いまではコンピュータがテレビにかわっていますが、ロシアもやがてそうなるのでしょうか。

6 家族の思い top

ゲオルギーさんのお母さん、アルビナさん(右)。 |

ジャガイモを収穫するゲオルギーさんの奥さん。 |

サーシャさんがなにより大切だという家族の話をきいてみることにしました。

奥さんは三〇歳、コムソムルスクに生まれました。

一三年前にカリチョーム村に遊びにきたときにサーシャさんと知合い、結婚しました。

サーシャさんには二人の子供がいます。

一六歳のイーゴリと一三歳のグレースです。サーシャさんは狩りや猟であまり家にいません。

奥さんは、「子供たちは、お父さんが帰ってくると元気になるんですよ」と笑います。

「お父さんがいないと、毎日の暮らしが何かものたりないんです。

家にいないと、家が空っぽになったみたいで寂しいんです。お父さんがいると浮き浮きして楽しくなる。

とくに結婚したばかりの頃は大変でした。なにしろ狩りや漁でほとんど家にいなかったんです。

私は、ここで生まれていないので知らない人ばかりです。サーシャに、あまり出かけないでほしいといったものです。

けれども、いまはもう慣れました。村の人たちとも仲良くなりました。

結婚してから村を離れたことはありません。子供たちが大きくなったらどこかに旅にでたいと思っています」

イーゴリは、水汲みやまき割りが仕事です。お父さんの手伝いもします。

将来はお父さんのような漁師さんになりたいそうです。

「お父さんみたいになりたいんです。だけど、お父さんに追いつくにはまだまだかかりそうです。

経験も知識もたりません」とイーゴリはいいます。

グレースは、ご飯のしたくなどお母さんの手伝いが仕事です。得意料理はマッシュポテトです。

奥さんは、「二人とも、学校の成績がよくないのよ。しょっちゅう学校に呼びだされていますよ」と笑います。

サーシャさんの家では、子供たちが何か悪いことをすると、小さなことならお母さんが、大きなことならお父さんが叱ります。

サーシャさんがいないときに悪いことをすると、帰ってきてから叱られます。

「サーシャが家にいる時は、いつも一緒に食事をします。

いないことが多いから、いる時にはできるだけ話をするようにしています。

私はサーシャがいないあいだに家や村でなにが起きたかを話します。

サーシャは山や川で獲物を追っている時のことを話してくれます。

夫婦の間でいつも話題になるのはお金のことですね。

狩りや猟にたよった暮らしは不安定だから、生活していくのは大変です」

奥さんが一番うれしいのは、子供たちの成長です。

「子供たちがいなかったらどんなに寂しかったことか。

子供たちがいなかったら、ここで生きる意味がありません」ときっぱりといいます。

「子供たちには、いい教育を受けて、いい仕事について欲しいですね。

専門職について安定した生活を送ってもらいたいです。

仕事も産業もありませんから、カリチョーム村に暮らしていては無理かもしれません。

だけど、ここに暮らしつづけて欲しいとも思っているんですよ。

狩りや猟の仕事で食べていけるのであれば、ここにいてもいいと思いますが、肉体的には大変な仕事です。サーシャも背中と足を傷めています。

子供たちに漁師の仕事ができるかどうかは心配ですね。ほかに安定した仕事をもちながら、狩りや猟をするのが一番いいんじゃないかしら」

カリチョーム村は、コルホーズがつぶれてから失業者が増えました。買い物をしようにもパン屋さんすらありません。

幼稚園もなくなりました。サーシャさんの家は築五〇年ですが、建て替えようにもお金がありません。

カリチョーム村に暮らしはじめて一四年、それでも奥さんはここに来たことを後悔していません。

「私は町の暮らしが嫌いだったんです。カリチョーム村はとても静かないいところです。

自然もまだまだたくさん残っています。

とくに夏の自然はとても美しいんです。冬の生活は厳しいけれど、子供たちが手伝ってくれるので助かっています。

私はこの村が好きなんです」

サーシャさんもゲオルギーさんも、カリチョーム村の未来にほとんど希望をもってはいませんでした。

けれども、サーシャさんの奥さんはこの村が気に入っているのです。

7 魚とり top

ある日、ゲオルギーさんが、魚をとりにいかないかと誘ってくれました。

とっぷりと日が暮れてから、エンジン付きのボートで村をでます。

時々、エンジンが故障するので、いつも何隻かのボートででていくそうです。

直らなかったときの用心のためです。

川をさかのぼっていくと、湖に出ました。湖岸近くに刺し網を張ります。

そのあとは、崖にのぼって焚き火を囲んでみんなで話をしていました。

翌朝早く起きて、刺し網をひきあげました。

三〇センチメートルから五〇センチメートルのコイやシロザケ、フナの仲間、カワカマスやコクチマスなどがたくさんかかっていました。

このあたりはサケのほかにも、いろいろな魚がとれます。

夏は、今回のように刺し網で魚をとり、冬は氷に穴をあけて釣りをします。巨大なイトウが釣れます。

昔は、魚は食料としてだけではなく、皮を衣服や靴の材料としても使っていたそうです。

それらは、いまでは博物館でしか見ることができません。

刺し網をひきあげる。 |

とれた魚をすぐにさばく。 |

コイやフナの仲間、カワヒメマスや

カワカマスがとれた(上下)

|

チョウザメの一種アショートル。 |

キャビアはもちろん、身もおいしい。 |

8 アルビナさんの話 top

カリチョーム村のお年寄りの話を聞いてみようとゲオルギーさんと、サーシャさんのお母さんアルビナ・アレクセイナさんの家をたずねました。

アルビナさんは一九三二年生まれの七二歳。六〇歳まで生きれば長生きとされるこの村では、最長老といっていいお婆さんです。

アルビナさんはウリチの伝統的衣装を着て、元気よく僕らを迎えてくれました。

「この服、私が自分で作ったのよ。ウリチの伝統的な服には夏用と冬用があって、昔はいつもこんな服を着ていたの。

だけど今はみんなロシア式の服ばかり着て、伝統的な服はお葬式とか特別なときしか着なくなったわね。さびしいわ」

アルビナさんは、「呼吸が苦しくてほとんど歩くこともできない」といいますが、血色はいいし、肌もつやつやしています。

僕がそういうと、「なにいってるの、しわしわよ」と笑います。もちろん年相応のしわです。

横になると体が弱ってしまうので、いつも立つか座るかしているそうです。

アルビナさんには九人の子供がいました。二人はすでに亡くなりましたが、七人の子供たちは元気です。

孫は一七人で、ひ孫は「五人、あら、六人だったかしら」と笑います。ご主人は一年前に亡くなりました。

さびしいけれど、ゲオルギーさんやサーシャさんの子供たち、そしてひ孫たちがいるので毎日にぎやかです。

「村に残っているのはゲオルギーとサーシャだけなんだけれど、二人とも私の面倒をよく見てくれて助かってるわ。

毎年三月の私の誕生日には、子供たちや孫たち、ひ孫たちが集まってくれて、それはもうにぎやかになるのよ」

アルビナさんは一四歳から働きはじめました。

結婚すると子供がたくさんできたので、眠るのも忘れるほど働きました。

ご主人はほとんど狩りか漁にいっていて家にいませんでした。

アルビナさんに、「どんなご主人でしたか」とたずねると、

「いい人だったわ。村の人たちにもとっても親切でやさしかった。だから、お葬式にはたくさんの人たちが集まってくれたのよ」といいます。

ナーナイと同じく、ウリチも独自の言葉をもっていました。

「私は話せるわ。だけど、この村でもウリチ語を話せる人は少なくなったわね。

年寄り同士ではウリチ語を話すけれど、子供たちは単語は知っていても、話はできないの。

みんなロシア語で話しているわ。孫やひ孫たちは全く話せなくなっているわ」

アルビナさんにウリチ語を教えてもらいました。

「そうねえ、私が好きな言葉は『オラン・ゴサレ』ね。『いい人』って意味よ。

逆に悪い人のことは『マサ・グサレ』っていうの。ウリチはほかの民族とくらべると悪い人は少ないといわれていたのよ。

昔の人たちはみんなやさしくて親切だった。お互いに助けあって、みんな仲良く暮らしていたわ。

食べ物にも困らなかった。魚でも肉でもわけあったものよ。

食べ物に困っている人には誰かがわけてあげた。今はそんな人はいなくなったわね。

村のみんなでピクニックにいっては、肉や魚を焼いたりして食べた。楽しかったわ。

昔はみんな、人がよかったのかもしれない。最近はテレビを見ていても悪い人が多くてこわくなるわ」

アルビナさんがご飯をごちそうしてくれました。サーシャさんの奥さんが作ってくれたのと同じバダと、タラという料理でした。

タラは、細かく切ったジャガイモと魚の凍ったものをあわせて煮て、そこにバターや油を入れて食べます。

タマネギなどを入れると、なおいっそうおいしくなります。

アルビナさんの一番好きな料理がこのタラだそうです。

昔、日本人がこのあたりに戦争をしにきたことがあるとアルビナさんはいいます。

おそらく一九一七年のロシア革命の時に、シベリアに日本軍が出兵したときのことでしょう。

「日本人が現地の人たちをみんな殺してしまう」といううわさが流れて、みんなこわがったそうです。

「それから、日本人が一五〇年くらい前にここまで交易に来たと親からきいたことがあるわよ。

日本人から石のキセルを買ったりしたそうです。だけど、日本人がここに住んだことはないはずよ。

中国人はここに住んで交易していたわ。買い物の代金はお金じゃなくて毛皮で払っていた。

母はそんな中国人と仲良くやっていた。中国人に毛皮をわたして、かわりに服を買うのよ」

アルビナさんは日本に招かれたことがあります。

「日本の博物館が、先住民の暮らしについて話してくれっていってきたのよ。

だけど、日本にいくにはお金がかかる。日本に滞在するお金だって大変よ。断るしかなかった。

だけど、今は平和になって、日本人とも仲良くできてよくなったわ」

アルビナさんは話しながらタバコをすぱすぱ吸います。若いころは吸わなかったそうです。

吸いはじめたのは六二歳の時でした。

「ウオツカは飲むとみんな生活が悪い方にいくけれど、タバコは大丈夫。悪い方にはいかない。

村人を見てもわかるでしょう。みんなお酒ばっかり飲んでいる。ソ連時代はこんなじゃなかったのよ。

だけど、死んだ夫や息子たちの墓がここにあるの。今さら他の場所に住もうとは思わないわ」

どうやらアルビナさんも、ロシア時代よりもソ連時代のほうがよかったと思っているようです。

top

****************************************

|