|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 終章

|

第一章 流氷が育む生態系

三月から四月にかけてオホーツク海の上空を飛ぶと、水平線のかなたまで流氷で覆われていることがある。

流水は朝、海岸線をびっしり埋め尽くしたかと思えば、午後には岸から遠く離れて白い筋しか見えないこともある。

「風まかせ」で自在に動く気ままさが身上だ。

流氷はオホーツク海北西部の海上で一一月頃生まれ、次第に南へと張り出していく。

知床半島をかわした後は、根室海峡を漂いながら二月頃本平洋へと流れ出て、五月には姿を消す。

太平洋に注ぐ漏斗(ろうと)のこし口に当たるのが、根室海峡や国後水道、択捉海峡となる。

流氷の世界的南限である知床からウルップ島にかけての海は、極めてすそ野の広い食物連鎖のピラミッドを形成している。

オホーツク海の南の端に、どうしてそれほど豊かな生態系が生まれたのだろうか。

その謎解きの鍵も流氷にある。

まずは豊暁(ほうじょう)の海で生を謳歌している野生勁物たちの世界を紹介しよう。 |

オホーツク海の衛星画像。ウルップ島付近まで流氷が

押寄せている(2003年3月20日。北見工業大学提供)

|

|

花火の連発玉のように豪快に跳躍するツチクジラ(択捉島/朝日新聞社)

|

1 北の海の動物たち top

跳躍するクジラ

「跳んだぞ〜」。

ずん胴なロケットを思わせるツチクジラが跳ね上がり、豪快な水しぶきを上げて没した。

一〇〇メートルほどの至近距離。息づまるほどの感動がさめやらないうちに、もう一頭がジャンプした。

連鎖反応のように一〇トンを超える巨体が次々とはじけまるで花火大会のフィナーレを飾る連発玉のようだった(上)。

二〇〇一年九月の鯨類調査最終日、択捉島のオホーツク海沿岸で約五○頭の群れが激しく潮を吹きながら行軍していた。

ツチクジラは比較的見つけやすい種だが、警戒心はとりわけ強い。

艦隊を思わせるその大群と遭遇した後の劇的な別れだった。

ザトウクジラの親子にも出合った。体長一〇メートル余りの母クジラと、その半分にも満たない子が、ぴったりと寄り添うように泳ぎ、追跡する調査船にひるむ様子もなかった。

春に沖縄か小笠原の繁殖海域で生まれ、親子でベーリング海へと餌を求めて北上する旅の途中らしい。

オホーツク海側ではそれまでザトウクジラの回遊は確認されておらず、新たな回遊ルートの発見となった。

それもツチクジラの跳躍現場から西ヘ一五キロも離れていなかった。

幕末にペリー提督率いるアメリカの艦船が日本に開国を迫ったのは、マッコウクジラの鯨油を採れする捕鯨船に薪炭や飲料水を補給する必要からだった。

マッコウクジラを追って日本の近海まで捕鯨船が入り込んでいたことは、ハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』にも描かれている……。

そんな歴史に思いをはせるとき、ラッコやオットセイの乱獲と密猟の歴史までもがオーバーラップする。

野生動物の楽園は、これからどういう運命をたどるのか、と。

上空から撮影した流氷の塊。流氷の縁には

アザラシ類が点在している(根室海峡/笹森琴絵) |

流氷期のアザラシ分布。1つのイラストは5頭前後を示す。水深の

深い海域と浅い海域に棲み分けている(小林らと出口の調査に基づく) |

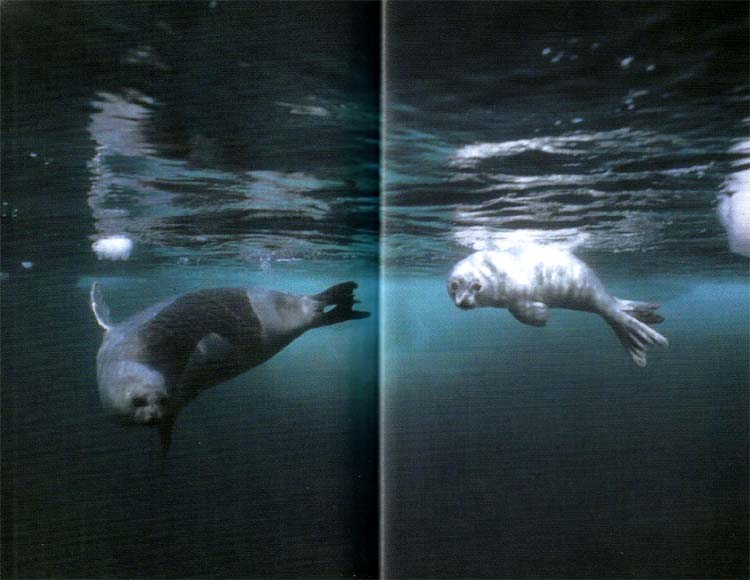

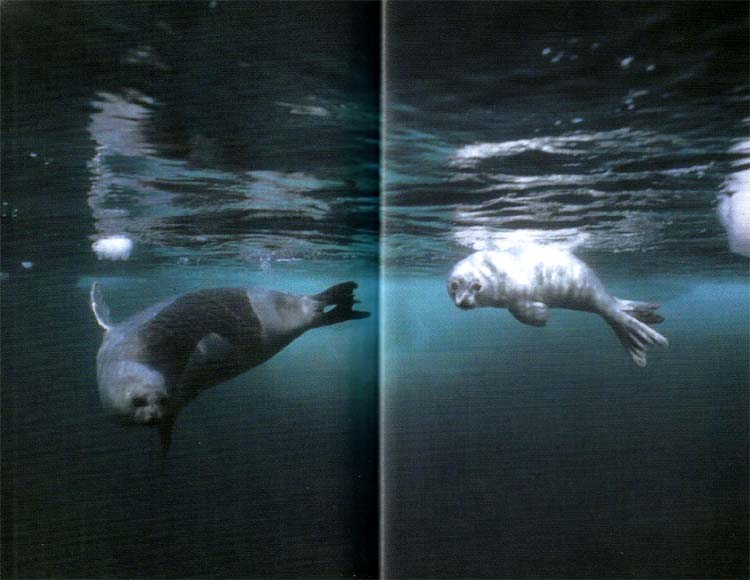

流氷のまばらになった海明けの水中で寄り添うように泳ぐクラカケアザラシの親子(知床/倉沢栄一) |

流氷はアザラシのゆりかご

航空機を使った厳冬期の調査で上空から流氷に目をこらすと、板のような氷の縁に黒っぽい点が見える。

流氷の上で繁殖している四種のアザラシ類(ゴマフアザラシ、クラカケアザラシ、ワモンアザラシ、アゴヒゲアザラシ)だ。

メスのアザラシは流氷の上で一年に一頭を出産する。

いずれも子は白い毛に覆われ、まるでぬいぐるみのようだ。

氷に似た色の産毛をまとうのは、外敵から身を守るため。

氷の縁は、上空から天敵のオオワシやオジロワシが襲って来たとき、すぐに海へと逃げられる。

子を守るために親が急浮上するときにも便利だ。

アザラシ類にとって流水の縁は、「氷のゆりかご」なのである。

つぶらな黒いひとみを輝かせ、まゆ毛が印象的なのは、クラカケアザラシの赤ちゃん。

永の上で、でっぷりしたダークグリーンの体を横たえるのはお母さん。

背中に馬の鞍をかけたような模様があり、そう名づけられた。

赤ちゃんは親から濃いミルクを与えられ、すくすく成長する。

ちょうど流氷が解ける頃、約三週間の子育ては終わる。

オホーツク海のクラカケアザラシの生息数は十数万頭と推定されている。

沖合いで餌をとっているため、流氷期以外はめったに人前に姿を現さず、生態もよく分かっていない。

人気アニメですっかり有名になったゴマフアザラシの子の産毛は、羊の毛に似たくすんだ白。

時々小さな体をぐるぐると回転させる。氷のゆりかごは居心地がよさそうだ。

|

流氷の上で互いの鼻を近づけて相手を

認識しようとするゴマフアザラシ(知床/毎日新聞社)

アザラシ・ウォツチング

知床といえば半島北側の斜里(しゃり)を思い浮かべる人が多いが、根室海峡に面した南の羅臼(らうす)側は野生動物の絶好のビューポイントである。

流氷の季節、天気の良い日に羅臼港から観光船に乗ると、流氷の上で寝そべるゴマフアザラシの群れに出合うことがある。

まるで「日向(ひなた)ぼっこ」をしているかのようで、とろんとした眠たそうな目でウォッチャーを見つめる。

親の体長は一七〇センチ前後。緑がかった灰色の体に、ゴマのような黒い斑点があることからその名がある。

ゴマフアザラシは夏の間、主としてオホーツク海北部やサハリン、北千島の沿岸で過ごす。 |

アザラシ類を捕食に来たシャヂ。

後方は知床連山(根室海峡/毎日新聞社)

|

北方四島では、主に国後島と歯舞群島の北東側の島々に一〇〇〇頭以上が暮らす。

北海道には、根室海峡中央部の野付半島に約一〇〇頭の群れがいる以外、ほとんどは「回遊組」。

知床のアザラシ・ウォッチングの主役は、三月中旬はゴマフアザラシだが、四月になるとクラカケアザラシに入替わる。

子育てを終える頃に交尾し、翌年の出産に備える。

航空機による調査では、北海道沿岸だけで約二万頭と推定された(二○○○年)。

さらに沖合まで調べることができれば、相当な数が確認されるであろう。

しかしこの季節、天敵のシャチも姿を見せ、“氷のゆりかご”を舞台に弱肉強食の世界が繰広げられる。

羅臼では二〇〇一年、流氷に乗ったアザラシの赤ちゃんが襲われる瞬間が目撃された。

2 シャチを閉じ込めた流氷

top

シャチはなぜ逃げなかったのか

二〇〇五年二月には知床半島の先端近くで、一〇頭ほどのシャチの群れが流氷に閉込められた。

無事に脱出できたのは一頭だけとみられ、幼獣三頭を含む九頭の死体が回収された。

流氷がまたたく間に押寄せ、シャチの遊泳能力を超えてしまったらしい。

海洋生態系の頂点に立つシャチだが、圧倒的な自然の力には抗うすべもない。

シャチは例年四月頃、流氷の上で子育てをするアザラシ類を狙って知床に姿を見せるが、厳冬期の出現は珍しかった。

札幌管区気象台によると、北海道上空はこの年、二月に入って冬型の気圧配置が強まり、北西の風に乗って流氷が急激に南下した。

紋別市や網走市で流氷接岸初日を観測し、流氷シーズンの幕開け直後だった。

地球温暖化の影響により、オホーツク海の流氷はこの三〇年間、減少する傾向にある。

しかし、二一世紀に入ると、オホーツク海全体が氷で埋め尽くされる年もあり、変動が激しくなっている。

シャチはどうやってアザラシを襲うのだろうか。

アザラシ類が子育てをする季節、シャチはアザラシの乗っている流氷を見つけると猛スピードで接近し、手前でUターンする。

すると、波が生じて流氷が傾く。

アザラシが海に落ちかけたところを襲う、という高等戦術である。 |

流氷にはさまれて死んだシャチ

(知床/毎日新聞社)

|

シャチなどのハクジラ類は超音波を使って地形や餌などを探知したり、仲間どうしのコミュニケーションを行っている。

群れは母系社会で、母性愛が強い。出産は四〜六年おき。しかし、生まれて間もない子を三頭も抱える群れは珍しい。

親だけなら逃げられても、子の遊泳速度には限界があったのだろう。

死体の引揚げ作業で海に濳った水中カメラマン、関勝則さんは「一番大きなメスの腹の下に子がいて、抱えるように死んでいた。

守ろうという意志のようなものを感じた」と証言する。

解剖に携った天野雅男さん(現帝京科学大学教授)は「高度な社会性を持つシャチだけに、何頭かが弱った場合、置去りにせず、群れ全体が犠牲になることは考えられる」と語る。

恐ろしい生物濃縮

解剖の結果、成獣六頭の胃の中からはアザラシ類の骨が出てきた。

生後間もない二頭の子からはミルクも検出された。

アザラシを襲う一方で、直前まで授乳していたのである。

ほんの少し前まで生き生きと暮らしていた光景が目に浮かぶようである。

遺伝解析、年齢査定、蓄積汚染物質も調べられた。

大泰司が教えていた酪農学園大学が譲り受けたシャチは体長六・五四メートル、四・一トンのメスである。

鯨類の死体は通常、骨以外の部分を砂丘などに埋め、数年間かけて自然分解させて骨格標本を作る。

今回は鯨類で初めてたんぱく分解酵素を使い、骨格標本にした。

歯を使った東京大学の分析で年齢は二九歳と判明した。

第一薬科大学と北海道医療大学の共同研究では、これらのシャチの脂身に含まれているポリ塩化ビフェニール(PCB)が北半球のミンククジラの平均の八〇倍以上検出された。

オスの水銀濃度も高かった。メスは子を産むことで体内の有害物質の濃度を下げられるので、それほど高くはなかったが、生態系の頂点に立つ存在だけに、食物連鎖を通して有害物質が「生物濃縮」してしまう宿命にある。

知床の九頭の死の三週間後、今度は択捉島の沿岸で六頭が流氷にはさまれた。

軍のヘリコプターで氷を爆破して脱出させることも検討された。だが、その前に力尽きた。

幻の海獣狩猟民族

|

オホーツク文化期の線刻画。舟に乗ってクジラを仕留める構図の描かれたアホウドリの骨製容器

(根室市弁天島遺跡出土/北構保男氏所蔵)

|

知床に漂着したミンククジラの死体を食べるヒグマ。夢中になって

むさぼり食ったとみられる肉や血が顔から胸にかけて付着する。

右下は食べ尽くされてむき出しになったクジラのろっ骨

(知床/毎日新聞社)

かってアザラシ類などの海獣を追ってオホーツク海を南下してきた民族がいる。 「謎の海洋民族」として注目されている「オホーツク文化」の担い手である。 |

大きな羽を広げ、ゆったり飛翔するコアホウドリ

(択捉島/毎日新聞社) |

サハリンから利尻(りしり)・礼文(れぶん)島、北海道のオホーツク海沿岸を経て根室海峡、千島列島沿いに点々と遺跡が残る。 獲物に当たると銛(もり)先が外れる骨角器などが多く出土しており、海獣狩猟を生業としていたらしい。

いまから八〇〇〜一五〇○年前、オホーツク海が氷で覆われる厳冬期に彼らはアザラシ類を狩猟した。

風下から接近したり、息継ぎのため氷の下から出てきた瞬間を襲う。

トドも独特の銛(もり)を使って捕った。

厳冬期に氷の下を避けて知床や北海道に回遊して来る群れを捕獲したのである。

根室市の弁天島遺跡からは、捕鯨を証拠づける線刻画も出土している。

世界で最も古くから捕鯨をしていた民族であったのかもしれない。

オホーツク文化の担い手は、アムール川(黒龍江)の少数民族、主にニブフ族だといわれる。

知床半島の海岸線には、竪穴住居の跡が点々と残る。

直径一〇メートルを越す巨大な住居からはヒグマの頭骨が出土しており、クマ送りの儀礼「イオマンテ」を行っていたことが分かる。

生業の海獣狩猟のほか、ヒグマも捕獲していた。

冬が近づくと、海岸線に海獣類の死体が漂着することがよくある。

ヒグマはその死体を文字通り「むさぼり食う」。

漂着したミンククジラを食べるヒグマを知床の最奥部で撮影したことがある。

一〇メートルほど手前に車を停め、ライトを皓々(こうこう)と照らしても食べるのに夢中。

そばに人間がいようがいまいがお構いなしの状態だった。

「ヒグマが海獣類の死体を食べているときにも狙ったのではないか」。そんな考えが頭の中をよぎった。

オホーツク文化人が海獣狩猟をしていた時代に鉄砲はなかった。

冬眠穴にいるヒグマを春先に捕獲する方法以外、飛距離の限られた猟具でヒグマを仕留めようと思えば、よほどの条件が整わない限り接近が難しいからである。

彼らは、夏にハワイや伊豆諸島の鳥島から北上してくるアホウドリ類も利用していた。

北方四島の周辺で数が最も多いコアホウドリは、白い体に翼の黒褐色が目立つ大型のカモメを思わせる。

オホーツク文化の担い手は、貴重な縫い針を入れる容器として、アホウドリの上腕骨を使った。

捕鯨の様子が描かれていたのは、この容器である(一つ上の写真)。

それは、アホウドリを何らかの手段で捕獲したことも意味している。

古老の話では戦前、船で沖に出てアホウドリに出合うと、釣針に餌を付けて海の中に流し、餌に食らいついてきた鳥を捕獲したという。

いわゆる「アホウドリ釣り」。食糧難の時代であったことを別にしても、「実に美味しかった」という。

羽毛は防寒用のダウンとして重宝した。

オホーツク文化の時代も、アホウドリは肉から羽、そして骨まで「捨てるところがない鳥」たったはずだ。

3 南半球の海鳥をも養う豊饒の海

top

|

ハシボソミズナギドリの大群。

南半球のオーストラリアから北方四島まで1万キロにおよぶ距離をものともせずに渡り、

好物の動物プランクトンを食べるために海面に刺さる(国後水道/毎日新聞社)

|

空と海の境界を埋める「鳥山」

波をけって海面すれすれをはばたくハシボソミズナギドリ

(択捉島/北海道新聞社) |

プランクトンネットで大量に採集された

ツノナシオキアミ(国後水道/毎日新聞社) |

水平線に黒い帯が横たわり、ゆっくりと伸び縮みしながら空と海との境界を埋めていた。

近づくにつれ、それは海上にかけた巨人なカーテンを右へ左へと動かしているようにも見えた。

「鳥山」と呼ばれる海鳥の大群である。

さらに接近すると群れは狂乱状態で数百羽の一群が海に刺さったかと思うと次の瞬間には飛び立って上空を舞っていた。

択捉島と国後島を隔てる国後水道で二〇〇一年に遭遇したのは、二万五〇〇〇羽と推定されるハシボソミズナギドリの大群だった。

海面で羽を休める帯状の一団の近くで、ミンククジラが海面上に細長い口をゆっくりと持上げることがあった。

海鳥が専門の小城春雄・北海道大学名誉教授か「ミンククジラの口からこぼれ落ちたツノナシオキアミ(動物プランクトンの一種)を狙っている」と解説してくれた。

なるほど、ミンククジラが浮上して来そうなあたりで望遠レンズを構えていると、そこをめがけて鳥山が刺さっていく。

そこには、いかに効率よく餌にありつくかという鳥の巧みな戦略が見え隠れする。

同じ餌を食べる動物がただ集まっているという単純な構図ではないのだ。

「鳥山は沿岸捕鯨の重要な指標の一つ」。

捕鯨船に四〇年近く乗込んでいた奥村寿樹さんと森野兼雄さんもそう語る。

ハシボソミズナギドリは、オーストラリアのタスマニア島で繁殖する。

南半球の海鳥が、索餌回遊のため一万キロを渡り、北方四島周辺で半年近くも過ごす。

択捉島周辺の夏の目視調査では、南半球起源のミズナギドリ類が総観察数の九割以上を占めた。

北半球の海鳥が沿岸で繁殖している間、沖合いの餌場を南半球の海鳥が「利用」しているのである。

よく目をこらすと、ひと回り大きなハイイロミズナギドリの姿も見えた。

同じミズナギドリ類でも彼らは魚食性で、なかば羽を広げて首を海面に突っ込み、小魚をついばんでいた。

こちらはニュージーランドから渡って来る海鳥である。

最後の晩餐

動物プランクトンの大増殖を間近に観察できることもある。

択捉島の中心都市・紗那(クリリスク)で九月初め、小城さんらが海の表層部分をプランクトンネットで引いたところ、ツノナシオキアミが大量に採集できた。

動物プランクトンは通常、日没後一時間ほどで海の表層に浮いてくる。

調査の日、浮上にはまだ時間があった。それでも一〇分間で約六〇〇〇匹。

「もう一時間後ならバケツに一、二杯は採れた」と小城さんは残念そうな顔をした。

付近の海上には丸々と太ったハシボソミズナギドリが浮かんでいた。

羽を休めて漂っているようにしか見えなかったが、実はツノナシオキアミが大量に浮かび上がってくるのを虎視眈々と待ち構えていたのである。

繁殖地のタスマニアへ渡る直前に、「最後の晩餐」にありつこう、と。 |

|

すべては流氷から始まる

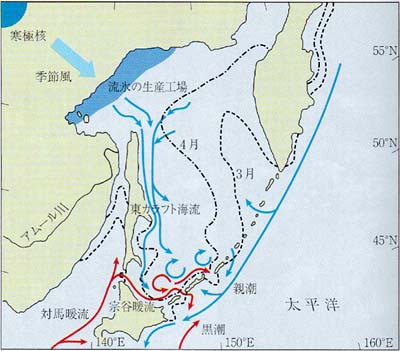

多くの生物がこの海域に集まるのはなぜか。謎解きは流氷に始まる。

オホーツク海は、北半球で最も南の緯度まで流氷が発達する。

つい最近まで流氷の起源は、アムール川からオホーツク海に大量に流れ出る淡水と考えられてきた。

だが、海水が凍り始めるのは、もう少し北寄りの海域だった。

オホーツク海は、軍事上の理由から長く学術調査すらできなかったが、米ソの冷戦が終り、一九九八年には日露米共同調告「オホーツク海国際共同観測プロジェクト」(代表、若土正暁・北海道大学教授)が始まった。

その後の調査・研究によって真相が解明されつつある。

オホーツク溽の面積は、約一五三万平方キロメートル。

大陸棚が全海域の四割以上を占め、平均水深が八三八メートルと浅いため、海が凍りやすい。

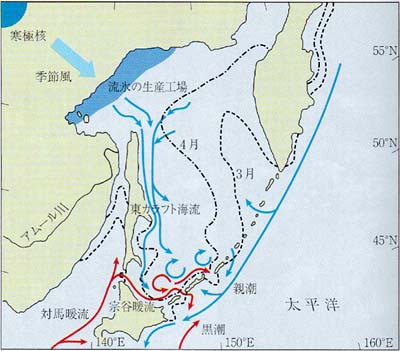

「流氷の生産工場」は、オホーツク海の北西部にある。 |

オホーツク海周辺の海流と流氷のでき方

(若土らの資料に基づく)

|

北半球の最も寒い地域(寒極核)は、シベリアの中央部、レナ川の流域のあたりである。

太陽が出ない極寒の季節もあり、気温はマイナス五〇〜六〇度にもなる。地表にはトナカイゴケしか生えない。

冷たい空気が、北からの季節風によってオホーツク海に吹き込み、海水を凍らせる。

ここで生まれた永は、東カラフト海流と季節風によって南へと押し流されていく。

二月頃千島列島南部にたどり着き、太平洋側に注ぐ出口は、択捉海峡、国後水道、そして根室海峡である。

勢力の強い年には襟裳(えりも)岬まで氷の帯が伸びる。

海水が凍るとき、氷からはき出された塩分や栄養塩は、比重が重くなった表層の水と共に水深二○○〜八〇〇メートルの中層まで沈降していく。

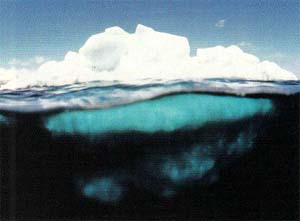

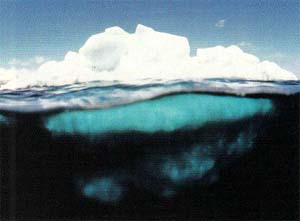

海面下の流氷。海の上に浮かんでいる部分より

はるかに大きな氷が隠れている(知床/倉沢栄一)

これらが東カラフト海流に乗って中層を南下、北海道のオホーツク海側から千島列島にかけての海峡付近の激しい流れでかくはんされ、海の表層に現れる。 一帯は、夏に暖流と寒流が激しくぶつかる海域である。 |

流氷がまばらになる海明けの知床岬先端。

右側がオホーツク海、左側が根室海峡(知床/倉沢栄一) |

黒潮の流れをくむ宗谷暖流、ベーリング海に起源をもつ低温で低塩分、富栄養の親潮。さらに冷却されたオホーツクの固有水の三水塊がせめぎ合い、複雑に混じり合う。

まばゆいばかりの春の太陽が差込む季節が到来すると栄養分に富んだ海水の中で植物プランクトンが大発生する。

「スプリング・ブルーム」と呼ばれ、北半球では春先に限られるのが一般的だが、この海域では四〜十一月のきわめて長い期間続いている。

大発生した植物プランクトンを食べて動物プランクトンが大増殖する。 この餌を求めて南半球で繁殖するハシボソミズナギドリが一万キロをものともせずに渡ってくる。

極めて裾野の広い食物連鎖のピラミッド。

動物プランクトンの濃密群(パッチ)を食べに、南からはサンマやマイワシが回遊して来る。

北からはスケトウダラやマダラ、サケが群来する。それを狙って鯨類やアザラシ類、トドなどの生態系の頂点に立つ動物が集結する。 まるで「食物連鎖の教科書」のようだ。

流氷の世界的南限としてのオホーツク海の下端は、その巨大な生物量(バイオマス)を背景に「扇の要」にも喩(たと)えられている。 |

知床・北方四島海域の食物ピラミッド。左が陸域、右が海域

|

目をぎょろつかせる択捉島のオニカジカ

(択捉島/朝日新聞社) |

海底の色とすっかり同化し、虎視眈々と獲物を待つクロガシラガレイ(択捉島/朝日新聞社) |

岩陰に隠れながら子育てをする

オオカミウォのつがい(知床/倉沢栄一) |

4 流氷が運ぶ動物たち

top

|

流氷の海を漂うミズグモの仲間

(知床/倉沢栄一)

「流氷の天使」クリオネ

ここ数年、台湾や香港、中国から多くの観光客が北海道を訪れるようになった。 |

両手をリズミカルに振る「流氷の天使」クリオネ

(知床/倉沢栄一)

|

お目当ては雪と流氷、それに力二などの食材である。流氷観光船では中国語の歓声がわく。

南の国からやって来た観光客は防寒具で身を覆い、自国と比べ三〇度近い温度差に震えながらも、氷の世界で暮らす動物の姿に驚きの声を上げる。

白く凍った世界でオオワシやオジロワシが生を営み、氷の上でアザラシが子育てをする。

氷の下では「流氷の天使」として人気者の巻き貝の一種・クリオネが元気に動き回っている。

水槽に入れられたクリオネは、内臓が赤く透き通って見える。そして拍子を取るように「両手(翼足)」を広げて泳ぐ。

見ている子供や女性も、つられて踊りだすほど愛らしい。

「海が凍っている」。そう驚くのは、ヨーロッパや北米からの観光客である。

海が氷で覆われるのは「南極や北極のあたり」と信じ込んでいる欧米人にとって、北緯四四度の知床で流氷が押し寄せる光景は、まさに「アンビリーバブル(信じられない)」なのである。

時には生態系を破壊する侵入者も

流氷が思わぬ動物を運んで来ることがある。

根室半島の沖にベレー帽をかぶせたような平べったい無人島が二つ並ぶ。

小さな方のモユルリ島で一九九四年、異変が起きた。

流氷に乗って漂着したキタキツネが、海鳥の卵やヒナを襲い、生態系を崩したのである。

異変に気づいたのは山階(やましな)鳥類研究所(千葉県我孫子市)の職員。

海鳥の繁殖調査で訪れた七月、オオセグロカモメの巣のほとんどが荒らされているのを目のあたりにした。

ヒナや成鳥の死体も六〇羽を数えた。放棄された巣は三七七個に達した。

卵の上部をつついて割るキツネ特有の荒らし方だった。

島には丸々と太ったキタキツネが一匹うろついていた。

キツネは海水を嫌う。対岸の根室半島までは約二キロ。泳いだとは考えにくい。

人が運んだとも考えづらい。可能性はただ一つ。

流氷が大平洋に流込む二月頃、氷に乗って漂着したと考えるしかない。

春は海鳥の繁殖の季節。平地にまで無防備に巣を作るオオセグロカモメの卵とヒナは絶好の標的で、栄養失調のキツネは、たちまちメタボリックに変身した。

北海道庁が一〇月、わなで捕獲し、キタキツネの「優雅な日々」は終りを告げた。

翌九八年、海鳥の繁殖状況を見に行った北海道庁の職員は、再びあ然とした。 |

人間が与えた食パンをくわえるキタキツネ。

本来の食性ではない(知床/毎日新聞社)

|

今度はドブネズミが大繁殖し、オオセグロカモメの営巣は再び壊滅的な状態だった。

これも侵入者である。駆除には今も手を焼いている。

さらにその翌年には、ウミネコが激増した。オオセグロカモメ激減の間げきをぬって勢力を伸ばしたのであろう。

数千の鳥柱をなして高の上空を旋回していた。一〇羽ほどのオジロワシも上空を舞う。

襲撃を受けてパニヅクになったウミネコが、鳥柱で防戦していたのである。

一匹のキタキツネに端を発し、閉ざされた生態系が活発に動き出したのだった。

生と死の織りなす食物連鎖。一連の事件は、侵入動物の怖さをまざまざと見せつけた。

色丹島の本平洋側と歯舞群鳥は、エトピリカやケイマフリなど希少鳥類の楽園である。

侵入動物の上陸が長年なかったからなのだろう。

キツネの漂着は防ぎようがないが、船によるドブネズミの上陸は人間の細心の注意さえあれば沮止できる。

船を接岸させないことがベストだが、船内に濳むドブネズミを上陸させまいとする乗組具の意識も問われる。

歯舞群島は現在、一般人の立入りが禁止されている。だが、国境警備隊のボートは島を行き来している。

急速な資本主義路線をばく進し始めたロシア。

海が荒れて緊急避難的に島に上陸するようなケースが増えれば、モユルリ島のドブネズミの惨事はいつか再燃するだろう。

十分な予防措置をいまのうちに検討していかなければなるまい。

また、知床では人間が与える餌をあてにして生活する「新時代ギツネ」も増えている。

野生動物と人間との不用意な接近は、お互いに不宰になりかねない危険性をはらんでいる。

根室市で一九六〇年代に謎の奇病・エキノコックス症の発病が相次いだ。

キツネは、エキノコックスという寄生虫を媒介する。研究者は流氷に乗って漂着したキツネを疑った。

大正時代にはヨーロッパの毛皮ブームを受け、国は直轄事業として千島列島中部の島々でキツネの養殖を手がけた。

キツネは、コマンドル諸島メイチ島産だったが、悪いことに餌にエキノコックスの一大流行地の野ネズミを使った。

それが今も悪魔の循環をもたらしているのである。

キツネの養殖は戦前、歯舞群島のハルカリモシリ島や根室半島の沖合いのユルリ島でも行われていた。

エキノコックスは、流氷に乗っていずこからか漂着したキツネの末裔がもたらした災いかもしれない。

オオセグロカモメを襲った「キツネのロビンソン・クルーソー」のように。

渡海に失敗するエゾシカ

|

流氷の上で立ち往生するエゾシカのオスの群れ

(羅臼海上保安署提供)

|

知床・北方四島の自然保護区

|

北海道には推定で四〇万頭前後のエゾシカが生息する。だが、北方四島には現在、一頭も生息していない。

ただオホーツク文化などの遺跡からはエゾシカの骨が出土しており、過去には生息していた可能性がある。

海を渡ったエゾシカはいなかったわけではない。

国立クリリスキー自然保護区のエフゲニー・グリゴリエフ区長によると、歯舞群島の水晶島へ二頭(一九八四年)、国後島へも三頭(一九八六〜八九年)が上陸したことがあるという。

納沙布(のさっぷ)岬と水晶島との直線距離は七キロ。野付(のつけ)半島と国後島とは約一五キロである。

知床半島からだと二五キロある。

いずれも春先の事例のため、流氷に乗って海流で運ばれたのか、雪崩に巻き込まれて転落し、泳いで渡ったのか。

だが、彼らは生き延びることができなかった。グリゴリエフさんは「弱っていたので食べてしまった」という。

それから十数年、エゾシカが渡ったという報告はない。

今にして思えばエゾシカが海を渡った時期は、いずれも流氷の勢力が強く同海峡にびっしり流氷が入込んだ時期だった。

エゾシカの生息域拡大を妨げているのは、温暖化なのかもしれない。

知床半島と国後島には、鳴き交わす声の似たシマフクロウが棲む。

流氷がなくてもシマフクロウなら一気に渡れる距離だ。

彼らも海峡を渡っているのかもしれない(第2章3参照)。 |

カラフトマスを捕獲するシマフクロウ

(知床/石井英二)

|

top

****************************************

|