|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 終章

|

第四章 生態系に迫る脅威

北半球で最も南まで流氷の発達するオホーツク海。

その海がもたらす生態系の豊かさが温存されていた知床から北方四島、そしてウルップ島。

だが、急激な市場経済路線を進み始めたロシアでは、ツ連崩壊の混乱に乗じた水産マフィアによる密漁と乱獲が横行し、水産資源の枯渇が著しい。

さらにロシアの中央政府からの巨額の予算投入に支えられた新しい「クリル諸島社会経済発展計画」が本格的に始まり、豊かだった生態系に黄信号が点滅し始めた。 |

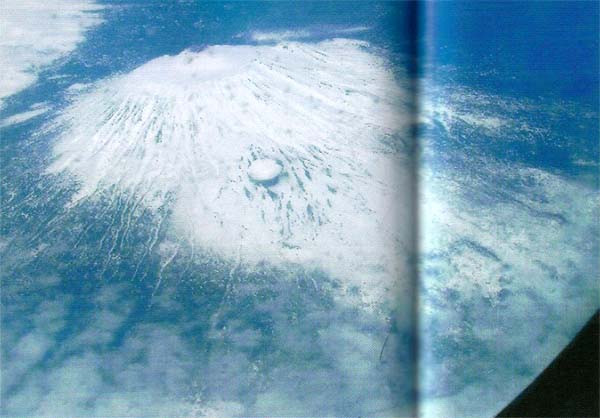

魚眼レンズで撮った雲。後方にのぞくのは最高峰・爺爺岳

(国後島/桑原禎知)

|

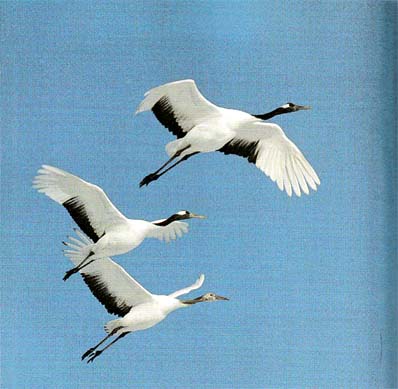

1 海峡を渡るタンチョウ top

「千羽鶴」までの軌跡

開発などの影響で日本から姿を消したとみられていたタンチョウが釧路湿原の奥で再発見されたのは一九二四年のこと。

わずか十数羽ではあったが、五〇年ほど前からの熱心な給餌によって生息数は右肩上がりに増えた。

二〇〇六年には文字通り「千羽鶴」にまでなった。

生態学の世界では一般に、個体数が一〇〇〇を超えると、とりあえず絶滅の危機を免れたと認識される。

タンチョウの場合、ほぼ半世紀を要したことになる。

数が増えるのは喜ばしいことであるが、新たな問題も出てきた。

タンチョウのつがいは湿原でなわばりを形成し、毎年ほぼ同し場所で営巣する。

だが、北海道東部の湿原はすでに飽和状態。巣作りしづらくなってしまったのが悩みの種である。

一〇〇〇羽のうち営巣しているのは三〇〇つがい。

残りの四○○羽は繁殖年齢に至っても「産めるような状況ではない」と繁殖を半ば諦めてしまっている。

タンチョウが姿を消していた時代、湿原の開発が一気に進んだ。「サルルン・カムイ(湿原の神)」。

アイヌ民族はタンチョウをそう呼んでやさしく見守っていたが、開発はその神さまから繁殖の場を「地上げ」してしまった。

一方で、食料の不自由していた時代に、「ツルもひもじいだろう」と餌を与え続けた人々がいた。

そうした優しさが絶滅の淵からタンチョウを救ったのである。 |

朝日を浴びながら、生まれたばかりのヒナ2羽と

コミュニケーションするタンチョウ(根室市/毎日新聞社)

|

科学的に証明された渡り

北海道のタンチョウが最初に根室海峡を越えたのは一九七〇年代初頭のこと。 国後島のレンジャーが雪の中を舞っているつがいを目撃している。

今やタンチョウは北方四島の択捉島を除く全島で繁殖している。

南千島で目撃されたという古い文献もないことから、おそらく生息していなかったのだろう。 人間より二〇年以上も早く「ビザなし渡航」を始めていたのである。

渡りは科学的にも証明されている。国後島の南端・ケラムイ岬で繁殖したヒナに一九九五年七月、「T90」という足環をつけて放したところ、五ヵ月後、直線距離で約二〇〇キロ離れた阿寒町(現釧路市)で「T90」の足環をつけたヒナの一家が見つかった。

一年後にケラムイ岬で「T81」の足環を装着されたヒナも、その年の冬に阿寒町の隣の鶴居村の給餌場に家族で現れた。

自然界の餌が乏しくなる冬でも、北海道東部の越冬地に行けば人間が餌をくれることを学んだタンチョウは、繁殖を終えるとヒナを連れて道東の地に来るのである。 |

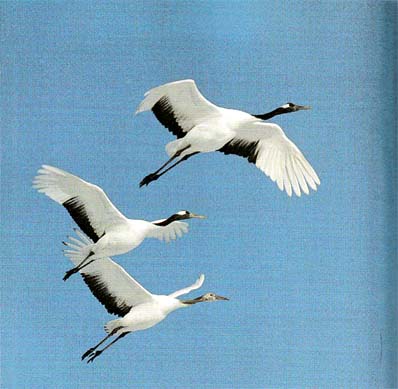

翼を大きく広げ、大空を舞うタンチョウの

つがいとヒナ(下)(釧路市/毎日新聞社)

|

標識調告は、タンチョウ基本訓査グループが一九八八年から着手した。

ヒナがまだ飛べない時期に人海戦術で追込んで捕獲し、足に標識リングを装着する。

二〇年間に計二八七羽(国後島の二羽を含む)にリングがつけられ、追跡が行われている。

現在はリングの装着から追跡、研究までをNPO法人「タンチョウ保護研究グループ」(百瀬邦和理事長)が実施している。

調査の過程で、オスは自分の生まれた場所から半径一〇キロ以内に“里帰り”して巣作りをすることが判明した。

メスはオスのもとに嫁ぐ。「T90」の性別は不明だが、「T81」はオスだった。

いずれケラムイ岬の近くに戻って来るかもしれない。

こうして生息域は広がってきたが、越冬地でひとたび鳥インフルエンザのような感染症がまんえんすれば、北方四島のタンチョウも危機に陥りかねない。

分散化が急がれるが、「給餌場に行けば餌がもらえる」ことを学習したタンチョウに、「給餌場へ行くな」と教え込むことは難しい。

「千羽鶴」になってもタンチョウの将来は、安閑としていられない。

開発の槌音

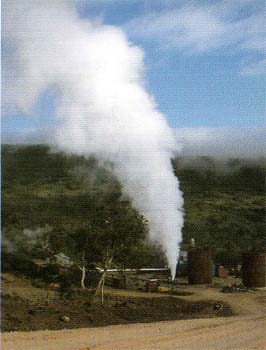

海峡を渡ったタンチョウには新たな試練が待ち受ける。ロシア政府は二〇〇七年、新しい「クリル諸島社会経済発展計画」に着手した。

道路網整備、空港や港湾の整備、地熱発電、パイプラインの敷設など、開発の槌音がこだましている。

国後島の中心都市である古釜布(ふるかまっぷ=ユジノクリリスク)の背後に広がる湿原では、かってパイプラインの油が漏れ出す事故も起きた。

幸いなことに当時はまだタンチョウの姿はなかった。 |

タンチョウが飛来していることを示す

ロシア語の看板(色丹島/毎日新聞社)

|

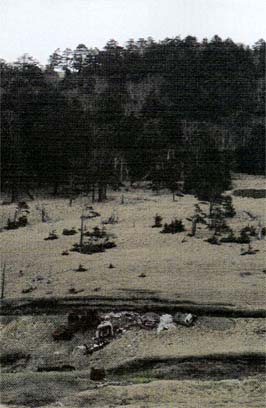

大自然の中に捨てられた漁船などの

産業廃棄物(色丹島/毎日新聞社)

|

「古釜布湿原にタンチョウが初めて飛来した。でも、どこかへ行ってしまった」。 保護区のレンジャーが二〇〇七年、そう教えてくれた。

原因が開発にあったのかどうかは分からない。急速な開発は自然に対して牙をむきだした。 日本人は高度成長期にそれを見てきた。その苦い体験をロシア人に伝えられないとしたら、これほど愚かしいことはない。 どの島々も景観は美しく、原初の自然が残され、野生動物が生を謳歌している。 |

だが、津波によって打ち揚げられた廃船(右上)、産業廃棄物などが放置されている負の現実もある。

択捉島には、「ミグ21戦闘機の墓場」もある。

焼却施設は皆無で、ゴミは野焼き。

発電所から油がそのまま流出している実態は、自然の豊かさには似つかわしくない。

北方四島のオホーツク海側は、日本海のゴミの「終着駅」でもある。

黒潮、対馬暖流、それに続く宗谷暖流に乘って漂着する大量のゴミ。

ハングル表記のある使い捨てライターやアナゴを捕るためのプラスチック製の漁具などの韓国製品も多い。

台湾、中国からは漢字の印刷されたビニールも流れ着く。もちろん日本やロシアのゴミも大量に漂着している。

ゴミに関しても日本海周辺諸国は一衣帯水である。

これも関係する国々が心をひとつにして解決しなければならない大きな問題である。

海岸に漂着したペットボトルなどのゴミ

(歯舞群島/毎日新聞社) |

ミグ21戦闘機の墓場(択捉島/児玉泰子) |

2 “国境”の密漁者たち

“輸入”される密漁水産物

|

海底に集まるタラバガニ(知床/倉沢栄一)

北方四島に自然保護区ができたのは一九八〇年代前半のことである。 |

北方四島海域に分布する主な魚種

(漁業関係者らの話から作成。作図・川村秀明)

|

国後島と歯舞群島の一部を国立クリリスキー自然保護区(約六五〇平方キロメートル)に指定し、歯舞群島と色丹島の沿岸海域(一海里=一八五二メートル)を海洋保護区と定めた。

一方、ラッコの分布が濃密な択捉島に海洋保護区(沿岸二~一二海里)を設けた(一章末尾)。

これらの保護区に植物約八〇〇種、地衣類一二〇〇種以上、鳥類約二六〇種、哺乳類約五〇種、淡水魚二七種など数多くの動植物が分布する。

このうちシマフクロウやラッコなど、日露両国で絶滅の恐れの高いレッドリストに掲載されている種も非常に多い。

保護区は人の出入りすら原則禁止。海洋保護区では経済活動を行えないことになっている。

ところが、ソ連が崩壊して以降、警備艇の燃料にもこと欠く手薄な取締りのすきをついた密漁が日常茶飯事となり、カニやウニ、ナマコなどの水産物は枯渇寸前といわれている。

近隣諸国へ運べば高価に取引されるからで、北海道大学スラブ研究センターの荒井信雄教授はこれらを「外貨獲得魚種」と呼んでいる。

乱獲でコンブ類だけが生い茂る海底。

エゾバフンウニの姿はほとんどない(歯舞群島/朝日新聞社)

花咲ガニの漁獲量(棒グラフ)とロシアからの主要“輸入”水産物の推移

(根室市役所および根室税関支署の資料、市場取扱量などをもとに作成)

「輸入タラバガニ類」には花咲ガニ、アブラガニを含み、

また北方四島産だけでなくカムチャツカ産、サハリン産も含まれている。

「輸入ウニ」は殼つきの重量。「ウニの総許容漁獲量」とは、

ロシアが南グリル海域に割り当てた漁獲の上限(作図・川村秀明) |

密漁と乱獲による枯渇が懸念される

エゾバフンウニ(歯舞群島/朝日新聞社)

ウニを採りに潜っているダイバーを待つ

ゴムポートのロシア人(色丹島/毎日新聞社) |

|

密漁のカニかごを沈めていた浮き玉に刻まれた

船名などの情報(択捉島/朝日新聞社)

密漁の現場

そうした実態をうかがわせる現場に二〇〇一年八月、立合った。 「あそこへ行ってみよう」。

グリゴリェフさんが歯舞群島の勇留(ゆり)島の沿岸、約二〇〇メートルで黄色い浮き玉を発見した。 |

調査中に発見したカニかごを押収するグリゴリエフ・

国立クリリスキー自然保護区長(上)ら(歯舞群島/毎日新聞社)

|

取締り権限をもつ彼の指示で浮き玉にくくり付けられたロープを引き揚げた。

カニかごだった。中には、花咲ガニが折り重なっていた。二〇〇キロはありそうだ。

海洋保護区内で、しかもカニの禁漁期。密漁は明らかだった。

流通関係者に尋ねてみた。「それは根室のカニ祭りのために貯留していたカニだね」。

なるほどかごは、開口部分をロープで縛ってあり、共食いも多かった。他にも浮き玉が点在していた。

まさに「高値で売り抜けるために一時的に保管している」という感じだった。

カニなどの甲殻類については荒井教授の研究で、ロシア側の貿易統計と日本側の通関統計との格差が一〇倍前後あることが明らかになっている。

根室税関支署の外国貿易概況によると、根室市花咲港で通関されたロシアからの輸入水産物のうち、活ウニの輸入量は、ロシア政府の設定した南クリル海域での総許容漁獲量(TAC)と比べると、過去六年間で平均して約六倍の開きがある(一つ上左の図参照)。

これも非合法の活ウニがいかに多く輸入されているかを物語る数字だ。

輸入量と総許容漁獲量の統計に大きな差が出てくるのは、洋上で水産物を貨物船に積替えて、港との間をピストン輸送しているためである。

さらに中華料理で高級食材のナマコは乾燥させて北朝鮮経由などで中国に運ばれており、北方四島の漁場は、まさに草刈り場状態にある。

実のところ、日本政府は北方四島との経済交流自体を認めていない。

にもかかわらず、水産物が“輸入”されているという現実がある。

日本の関税法では、北方領土を「当分の間、外国とみなす」としているからである。

「日本固有の領土」とはいえ、これらの島々がロシアに実効支配されている現状では、実務上そうせざるをえないのだ。

しかし、その「みなし条項」が思わぬ形で日露の水産マフィアに悪用されてしまった。

ロシア人に密漁させ、その水産物を合法的に目本の食卓へ運ぶという「新たな無法システム」。

両政府は二〇〇二年から規制強化に乗出したが、規制逃れの「いたちごっこ」はいまも続く。

ロシアの取締り強化によって命を落している漁船員もいる。

ウニやナマコ漁のため、ドライスーツを着用して潜水している最中に取締り船が出現。

摘発を逃れようと船が逃走し、置去りにされたダイバーが海の藻屑となったり、根室半島に漂着するというような話も枚挙にいとまがない。

誕生間もないロシアの混乱と法体制の未整備と手薄な取締り体制を尻目に、一番旨い汁をすすったのは、日露の水産マフィアだった。

非合法経済の担い手たちは、規制が強化されるたびに新たな抜け道を探し出し、密漁と乱獲が収まる気配は一向にない。

カニかごによる「幽霊漁業」

「親の敵と魚は、見つけたらすぐ捕る」という言葉に象徴されるように、仮に魚の値段が安くても、魚群を見つけた時にできるだけ多く捕るというのが漁業者である。

漁労長が長年の経験と勘を頼りに漁業を営んでいた時代は、それで問題はなかった。

だが、魚群探知機や全地球測位システム(GPS)がどの漁船にも搭載されている現在、もはや漁民まかせでは資源を守れない。

特に再生産に時間を要する水産物の場合、乱獲はたちまち枯渇に直結する。

後先を考えない違法操業が加われば、一気に枯渇する。

漁獲効率を優先した漁具の進歩も、乱獲に拍車をかけている。

中でも「カニかご」は、よほど慎重な使い方をしないと、永久にカニを捕獲し続ける凶器になりかねない。 |

ロシアに輸出されるカニかご。

水中に放置された場合永久機関のようにカニが捕獲され続ける

“凶器”に変身する可能性がある(根室市/毎日新聞社)

|

「私が密漁者を捕まえて勾留したとする。するとその密漁者が海中のどこかに設置したカニかごは、しばらく引揚げられないことになる」とグリゴリエフさんは語る。

カニかごには、餌となる小魚を入れて海底に沈め、カニをおびき寄せて捕獲する。

アリ地獄に似だ落とし穴のような構造になっていて、一度入ってしまうと簡単には外に出られない。

取締り船が接近してきたら、密漁者はカニかごをつなげているロープを切断し、逃亡を図るだろう。

やがてかごの中で共食いが始まる。さらに死臭につられて他のカニが引寄せられ、命を落としていく。

カニかごは海底に沈んだまま永久にカニを死に追いやり続けるのだとグリゴリエフさんは顔をくもらせる。

「幽霊漁業(ゴースト・フイッシング)」という名の永久機関だ。

悪魔のようなカニかごは、いまも漁業資材として北海道各地から輸出されている。輸出には何の制約もない。

残念なことに、使い方を一歩誤れば資源を根絶やしにしかねない漁具であることを漁業者は知らない。

密漁を野放しにすれば資源は枯渇していくし、摘発できたとしても幽霊漁業に陥りかねない。

どちらを選んでも資源は消えていく。

3 海鳥と海獣類にも及ぶ密漁の影響

top

海のカスミ網

海鳥や海獣類にとっての最大の脅威は、底刺し網や流し網、定置網だ。

ナイロン製の網は、鳥たちの目には見えにくいため、“海のカスミ網”と呼ばれる。

小城春雄さんが色丹島から歯舞群島にかけての海鳥を重点的に調査した二○○一年夏、海鳥の総目視数(二万七四七九羽)のうち、上位三つをウトウ、エトピリカ、ケイマフリが占めた。

二、三位に並んだのは、北海道沿岸で絶滅に瀕(ひん)している海鳥だった。

ナイロン製漁網が普及していなかった約四〇年前、根室半島の沖合いの無人高のモユルリ島には、二五〇羽のエトピリカが乱舞していた。

それが現在は約四〇羽まで激減している。ウミガラスはすでに繁殖をやめてしまい、ケイマフリも減少が著しい。

それに代わって勢力を伸ばしたのは、オオセグロカモメやトビなど水産廃棄物依存型の島で、「スカベンジャー(掃除屋)」と呼ばれる。 |

オジロワシとウミガラス。

絶滅危惧種どうしの弱肉強食(知床/毎日新聞社)

|

水中の見えないカーテン

漁網に絡まって海鳥が命を落とす仕組みを解説する

小城春雄・北海道大学名誉教授(札幌市/毎日新聞社) |

定置網に取り込まれたカラフトマスとサケ(知床/鈴木芳房) |

ウミスズメ科の海島は水中をはばたきながら潜る。

ハシブトウミガラスは最大で水深一八〇メートルまで潜るが、途中に“見えないカーテン”があれば命を落としてしまいかねない。

米国内務省が北太平洋で実施した海鳥の混獲訓査(一九七七~七八年)によると、日本のサケ・マス流し網漁でのエトピリカの混獲率は、海鳥全体の二二%を占めた。

小城さんがサケ・マス流し網漁船で調査していた約二〇年前、総延長一・六五キロの漁網に計二八四八羽のウミガラスがかかった。

これが「記録」だが、恒常的に命を落としている実態はいまも続いている。

混獲は海鳥だけではない。オットセイやアザラシ類、鯨類も漁網で混獲されてしまう。

漁網で命を落とす動物たち。海の訓告を急いだ理由はそこにあった。

ソ連崩壊から五年後、根室市の近藤憲久主任学芸員はロシア人から入手した航空写真を調べているうち、国後島のオホーツク海側に定置網が導入されたことに気がついた。

「これは大変なことになる」。そう直感した。

北海道沿岸では当時、定置網にかかった海獣類のでき死が顕在化しつつあった。

年間二〇〇頭近いアザラシ類が命を落としている定置網もあった。

近藤さんの直感は現実のものとなり、いまや定置網の数は、国後島だけで四八を数える。

択捉島の実数は不明だが、国後島より多いとみられる。

効率的漁業と商品価値の追求が海獣類に牙をむくという現実。

「北方四島の野生動物の前にも過酷な運命が待ち構えている」。近藤さんは憂慮する。

ソ連崩壊後、ロシアは自由競争の時代に突入した。乱獲が深刻になったのは豊饒の海がそこにあったからである。

九〇年代半ばまでは河口部に網を仕掛けたが、いまや沿岸に仕掛けた定置網で漁獲する。

少しでも商品価値の高い方法で捕ろうとする企業努力の現れである。

水産加工場では廃棄物の浄化が不十分なため、たれ流しで海が濁っていた。

付近にはオオセグロカモメの姿が目立つ。二〇年前には、ほとんど見かけなかった鳥だ。

その当時はウミネコが優占種だった。

ところが、魚の骨やひれなどの水産廃棄物がほとんど処理されないまま地下の配管を通って港外へ出るや、オオセグロカモメが群がったのである。

実態を目のあたりにした北海道大学大学院の高橋俊樹さんは「規制があるとしても、事実上は野放し状態のようだ」と嘆いた。

「最後の秘境」ともいうべき四島の自然は、こうした形で「いびつな自然」へと変容が進みつつある。

究極の「対症療法」銃撃

水産物の宝庫・北方四高周辺は、かっては日本人が体を張って操業する「無法の海」だった。

機密情報をソ連の秘密機関に提供する見返りに密漁を黙認させたり、「特攻船」と呼ばれる小型高速船でソ連警備艇を振切って操業した。

ところがソ連崩壊を契機に、ロシア人に密漁させ、合法的に日本の食卓ヘ運ぶという「新たな無法システム」が構築され、乱獲と密漁は激化した。

カニもウニもなくなり、いまや未利用資源のキンコ(ナマコの一種)ばかりの海になってしまった。

業を煮やしたロシア政府は二〇〇六年、「ならず者の掃討作戦」に立上った。 銃撃をも辞さない徹底的壊滅作戦「プロジェクト国境」である。 |

ウニもナマコも枯渇し、海底は未利用資源の

キンコばかリ(歯舞群島/鈴木芳房)

|

日本漁船が銃撃・拿捕され、若き乗組員が命を落したのも記憶に新しい。

係争の地では、非合法な経済活動を可能にさせる抜穴がぽっかり開いている。

穴を塞ぐには、持続可能な経済システムへのソフトランディンクが不可欠である。

もちろん平和条約が結ばれていない状態であっても、領土交渉とは切離した形で正常な状態に戻しておく必要がある。

だが、いまのところそうした機運は高まっていない。

むしろ日本人はこれまで「安いカニやウニが食べられればいい」とばかりに目をつぶってきた感がある。

カニは三分の二、ウニは半値以下となり、値頃感に食卓は華やいた。

だが、それがいかに不当な手段で“国境”の抜穴をくぐり抜けてきたか。飽食に甘んじることではなく、安さの陰に濳む「密漁と乱獲」の現実と、真摯に向合うべき時がきている。

4 国後島の金鉱開発 top

エコロジー・ギャング

「金鉱開発が本格的に動き出しそうだ」。 グリゴリェフさんが二〇〇二年、調査船の食堂で日本の研究者らにふと不安をもらした。

夜明けから日没まで作業が続く調査船の中で唯一の息抜きの場である食堂からその瞬間、笑い声が途切れた。

数年前に凍結されたはずのプラソロフスコエ鉱床に「新たに有望な鉱脈が見つかった」というのである。

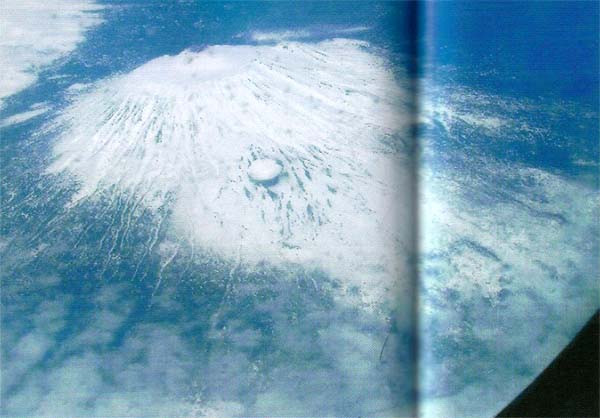

鉱床は、国後島爺爺(ちゃちゃ)岳(標高一八二二メートル)の西側山麓にあり、国立クリリスキー自然保護区の緩衝地域(バッファーゾーン)内にある。 大切な核心地域(コアエリア)を守るために設けられた一帯だ。 |

金鉱採掘が計画されている爺爺岳の冠雪 (国後島上空/松井健二)

|

シマフクロウの生息密度世界一の国後島。核心地域をクッションのように包み込む国有林が仮に一部であっても伐採されることは、シマフクロウにとって大きな痛手となる。

緩衝地域の一部(一一七・二平方キロメートル)の指定をサハリン州知事が解除したのは一九九九年八月のことだった。

当時は原油が底値の時代で、その後に吹き荒れる原油高騰の嵐は、気配すらなかった。

指定解除の決定書には「経済を安定させるため」と書かれており、州内で問題になっている深刻な経済危機と人口流出を防ぐためには、理想的な保全システムをも犠牲にするという開発優先の思想がほの見えた。

同保護区は世界自然保護基金(WWF)の「生きている地球」キャンペーンと連携。反対運動を展開した結果、二ヵ月半後に州政府は「凍結」の判断を下した。

だが、その後も計画は着々と進められていたのである。

「エコロジー・ギャング」。

ロシアでは利益のためには手段を選ばない開発をそう呼ぶ。鉱床への取付け道路は、原生林を突切る形で建設され、試掘鉱の周囲では無限軌道車が縦横無尽に動き回っているという。

精錬にはシアン化合物が使われることが多い。中でもシアン化カリウム(青酸カリ)は水に溶けやすく毒性が極めて強いことで知られる。

環境保全のためには慎重の上にも慎重を期した対策が求められるが、国後島の金鉱開発の場合はどうであったのか。

日本人には苦い経験がある。この鉱山は戦前、「千島鉱山(シベトロ鉱山)と呼ばれ、厚さ五~六メートル、長さ三キロにわたる全、銀の優良鉱を掘削した。

当時は十分な環境対策をしていなかったので、近くを流れる精進川とシベトロ川は、露天採掘と精錬で「死の川」になったと伝えられる。

仮に凍結が解除され、開発にゴーサインが出れば、今度はロシアによる公害が懸念される。

泊(ゴルブニノ)郊外にあるタンチョウ監視小風は数年前、何者かに放火され、通信設備や資料もすべて焼けた。

常駐のレンジャーがパトロールに出かけたすきに狙われた。同保護区は開発企業にとって煙たい存在なのである。

金鉱開発は今回、秘密裏に計画が進められており、グリゴリェフさんは「情報が入らず動きようがない」と頭をかかえる。

「凍結解除」という名のXデーはいまも霧の中である。

頂上が夕日に染まる爺爺岳。左側の山麓で

金鉱開発が計画されている(国後島/高田令子) |

伐採されて横積みにされた巨木(国後島/毎日新聞社) |

|

斜面に咲き乱れるエソゼンテイカ

(色丹島/毎日新聞社)

|

湖畔に自生しているネムロコウホネ

(国後島/毎日新聞社)

|

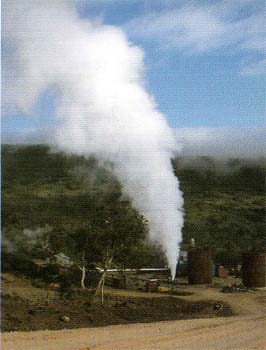

新しいグリル諸島社会経済発展計画による

潤沢な資金の投入で完成した地熱発電所

(択捉島/毎日新聞社)

山林を切拓き建設された

末舗装の道路を土煙を上げて走る車。

新しいグリル諸島社会経済発展計画には

莫大な資金が投入され、島はいま

開発ラッシュ (択捉島/毎日新聞社)

|

新たな開発計画着々と

だが、金鉱開発計両は、来るべき本格的な開発の前触れにすぎなかった。

ロシアは二〇〇七年、新たな大規模開発計画「クリル諸島社会社済発展計画」に着手。 択捉、国後、色丹、それに北千島のパラムシル島を中心に、九年間で総額一八〇億ルーブル(約八〇〇億円)を投入する。

巨額の資金は当面、空港や港湾などの整備、道路網整備、地熱発電所建設などに向けられている。 これらの基礎的なインフラが整備されれば、外国からの企業誘致も可能となる。

さらにリゾート開発による観光産業も狙っているらしい。 ソ連崩壊の二年後に計画された旧「発展計画」では、約一五%しか事業が進まなかった。 |

資金難が主な原因だった。だが、今世紀に入って原油生産量世界第二位のロシアは一気にバブルに突入した。

プーチン大統領は二〇〇四年から、原油の国際価格が一バレル=二七ドルを超えた場合、超過分について九〇%を課税することとした。

原油価格はいまや一バレル=一〇〇ドル前後(二〇〇八年三月現在)。空前の原油高である。

一バレル売れるたびに数十ドルが国庫に入るシステムだ。「超」バブル経済にわきたつロシア。

そして、かつては「棄てられた島」と呼ばれた島々にも潤沢な資金が投入され始めた。

北方四島では、ここにきて資本主義化の波が「開発優先」という形で先鋭化しつつある。

色丹島の南東を震源とする北海道東方沖地震が一九九四年に起きたとき、冬は間近に迫っていた。

日本からはストーブやカイロなどの救援物資が真っ先に届けられた。

一方で、モスクワからの資金で仮設住宅ができたのは二年後だった。

「遠い親戚より近くの他人」。

地震を契機に、日本と一緒に島を開発していきたいという機運が四島に暮らすロシア人にも芽生えていた。

自然は豊かだが過酷な生活の中にある彼らに、「将来は日本人と一緒に暮らすことになるかもしれない」という漠然とした意識が芽生えたと思う。

だが、それも幻想となりつつある。

バブルの到来と共に島民は自信を取戻し、愛国主義も高まり始めている。

5 サハリン沖で油が流出すると……

top

ナホトカ号の悪夢ふたたび

|

油まみれで漂着した海鳥(知床/福田佳弘)

|

回収した油まみれの海鳥の死がいを

種ごとに並べる研究者ら(知床/福田佳弘)

|

知床から国後島にかけてのオホーツク海で、おびただしい数の海鳥が油まみれで漂着した事件は記憶に新しい。

二〇〇六年二月のことである。異変に気づいたのは愛知県刈谷市の写真家、戸塚学さん。

知床自然センターに写真を持参し、さらに油まみれの死がいを届けた。

駆けつけた環境省の出先機関の職員が確認し、翌朝から同省、北海道庁など七機関が漂着範囲の調査に乗出した。

海上保安庁は流氷観測用の航空機(YS-11)で流出油の痕跡を探したが、見つからなかった。

ウトロから峰浜までの海岸線、約二〇キロに死がいが漂着。その日だけで一八九羽におよんだ。

保護団体も海鳥を回収した。

ほぼ九九%がウミスズメ類とウミガラス類(共にレッドリストで最も絶滅の危険性が高い「絶滅危惧IA類」)だった。

その数、五五六八羽。いずれも水中を羽ばたくように泳ぐのでナイロン製の漁網で命を落としてきた種である。

深刻さは日本海で一九九七年に起きたナホトカ号の原油流出事故で回収された海鳥(一三一一羽)と比べれば分かる。

海鳥は比較的長寿で、一年に一個しか卵を産まない種が多い。

それは、ひとたび油汚染のような事故があると一気に個体数を減らしかねないことを意味する。

汚染された海鳥は国後島にも漂着し、合計約六〇〇〇羽。それを食べてオオワシ二羽も犠牲になった。

付着していた油は燃料用C重油と判明した。奇しくもナホトカ号と同じだった。

重油は、原油からガソリンや軽油、灯油などを精製した後に残った成分で、A~Cに分類されるが、Cが最も粘り気が強く、大型船の燃料などに使われる。

「流氷の世界的な南限」として唯一無二の生態系が評価され、世界自然遺産に登録された知床だが、油流出が厳冬期に起きた場合、流氷そのものが、生態系に対する凶器と化してしまう可能性がある。

流出した油は浮いている氷の下に入り込んでいく。

流氷は下から成長するので、油と氷の層がサンドイッチ状に積み重なっていく。

油と氷でできた「チョコレートムース」は、海流と風まかせで南へ、東へと流されていく。

しばらくは目立った被害はないものの、氷が解け始めるとともに、海藻や魚類、海鳥、海獣類にも甚大な被害を及ぼす。

|

知床の海鳥が油まみれになった原因はいまも不明のままだ。

①原油流出事故、②航行船舶からの油漏れ、③廃油の不法投棄、などが疑われた。

サハリンの東側には北から南へと流れる強い海流がある。

「東カラフト海流」と呼ばれる激流である(一章3、すべては流氷から始まる参照)。 海流の方向からすれば、何らかの理由でサハリンの東側で油が流出したと推定される。

流氷の上でたたずむオジロワシと、

その上を優雅に飛翔するオオワシ (知床/毎日新聞社)

|

樹上で羽を広げるオオワシ (知床/毎日新聞社)

|

|

崖の下から流れてきた海霧に覆われようとしている斜古丹山 (色丹島/冨士田裕子)

|

流出油の犠牲者・手つなぎラッコ top

アラスカ沖で一九八九年に起きた「エクソン・バルディース号」の原油流出事故では、三五万~三九万羽の海鳥、三五〇〇~五五〇〇頭のラッコ、二〇〇頭のゼニガタアザラシなど被害は多岐に及んだ(米国魚類・野生生物管理局の推定)。

生きて回収された三五七頭のラッコのうちカナダのバンクーバー水族館に収容されたメスは、ひところ世界的話題となった「手つなぎラッコ」の一頭で、「ニアク」と名づけられた一七歳のメス。

よく知られた映像で手を差伸べられたお相手は一〇歳年下の「ミロ」。

サハリン大陸棚の石油・天然ガス開発(サハリンⅠ・Ⅱ)が急速に進む中、風下に当たる北方四島周辺のラッコは、これまで以上に油まみれになる危険にさらされている。

「犠牲はもうたくさん」。手と手の交信が語る「もう一つの訴え」に思いを寄せたい。

アラスカ沖の流出事故を教訓に、世界的なタンカーの二重底(ダブルハル)が義務化されたが、タンカーで原油が運搬され続ける以上、事故はいつか起きる。

確率の問題である。

約三五〇〇頭のラッコが泳ぐ択捉島からウルップ島にかけての沿岸。この海域で流出事故が起きたらどうするのか。

「ロシアが実効支配しているから入ることができない」という係争地のジレンマにしばられていては救えまい。

「有事」に備えた日露の緊密な協力体制が待たれる。

top

****************************************

|