|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�C�O���{�l�w�Z�@�c���r���}�@�V�x���A�@�T�n�����@�C�X�������E�@�k���l���@�A�t���J�@�瓇�I�s

�m���E�k���l���\�\���X����ގ��R��Y

�i��i�I�V�^�{�ԍ_���@��g�V��1135 2008�N���j

�@�@�@1�@�͂��߂� top

�@���b�R�͐����ق̐l�C�҂ł��B

�@�u�j���ʂ�����݁v�Ƃ��Ă�A�������p�Ɏg���ĊL����������A�������ƖтÂ��낢���邵�����ɖ�������Ȃ��l�͂��Ȃ��ł��傤�B

�@���̃��b�R���쐶�ʼnj���ł���C�����{�Ƃ��̎��ӂɂ�����܂��B

�@�ƌ����ƁA�u���A�ǂ��ǂ��H�v�B�����Ă��̐l�͂��������Đg�����o���Ă��܂��B

�@�n�}����o���Ďw�����܂��A�u���̓�̓��̎���ɉ��瓪���Ղ��Ղ�������ł����v�ƁB

�@���ꂪ���i���Ƃ�Ӂj���ƃE���b�v���ł��B

�@�E�̒n�}�������������B

�@�k�C�����[�̒m�������̋߂�����k�������Ɍ������A�ʏ�ɓ��X���_�݂��Ă��܂��B

�@�k�C�������ڂ̑傫�ȓ������i���Ƃ�Ӂj���A���ׂ̗��E���b�v���ł��B

�@���{���{�́A�k�C���ɋ߂���v�Ȏl�̓��i�𑨓��A����i���Ȃ���j���A�����Q�i�͂ڂ܂��j���A�F�O�i��������j���j���u�k���l���v�ƌĂсA�E���b�v������J���`���c�J�����̎�O�̃V�����V�����܂ł�瓇���i���V�A�ł͖k���l�����܂߂ăN���������j�ƌĂ�ł��܂��B

�@�k���l���͍��A���V�A�Ɏ����x�z����Ă��܂����A���{���{�͂�������j���x���O���̗̓y�ɂȂ������Ƃ��Ȃ��u���{�ŗL�̗̓y�v�ł���Ƃ��ĕԊ҂����߂Ă��܂��B

�@�]�ˎ���̒����A�E���b�v���́u���b�R���v�Ƃ��Ă�Ă��܂����B

�@���̍��̐������͕�����܂��A���̖��O�������̂́A���b�R�̊y���̂悤�ȓ�����������Ȃ̂ł��傤�B

�@���b�R�̖є�͓����A��ύ����Ɏ������Ă��܂����B |

|

�@�k�C�������߂鏼�O�i�܂܂��j�˂��瓌�ڈ��i�����j�n�̌����𐿂������Ă������l�́A�C�b�ƂƂ���u�瓇�A�C�k�v�Ƀ��b�R��߂点�A����̏o���o�R�Œ����ɗA�o���Ă��܂����B

�@���̑唼���u�����ׁv�A���܂ł������A�i�ł����B

�@��������ɓ���ƁA�ō����̃��b�R�̖є��ړ��ĂɁA�C�M���X�A�A�����J�A���V�A�Ȃǂ̖��D�������܂������l���n�߁A���b�R�͈�Z�N�قǂŎp�������Ă��܂��܂����B

�@���ꂩ��O�Z�N�������Ă�����{�A�A�����J�A�J�i�_�A���V�A�̎l�����Łu���b�R�E�I�b�g�Z�C�ی���v�i�����N�j������܂������A���b�R�͖߂��ė��܂���ł����B

�@��ł̕��ɒǂ����܂ꂽ���b�R�̉^����ς����̂́A���l�ܔN�A����E���̏I����ɐN�U���Ă����\�A�R�ł����B

�@�瓇�Ɨאڂ��铇�X�ɑ���\�A�M�i���V�A�j�̎x�z���n�܂����̂ł��B

�@���̍��x�o�ϐ����ɂƂ��Ȃ��ē��{�̎R��A�����ĊC���ؑꂽ�̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA�\�A�Ɏx�z���ꂽ���̒n��̊J���͒������x��܂����B

�@�\�A�͊C�m�ی���ݒ肵���҂ɑ��Č����ŗՂ��߁A�Ђ�����ƕ�炵�Ă������b�R�͂悤�₭�����n�߂܂����B

�@�T�n�������ƋK�����i���T�n�������ƊC�m�w�������j�̒����i�����N�j�ɂ��ƁA���b�R�͖���Z�Z�L�����[�g���ɂ킽���ĘA�Ȃ�瓇�̊C�ݐ��S�̂Ŗ�ꖜ���𐔂���܂łɂȂ�܂����B

�@���̂������悻�O�����𑨓��ƃE���b�v���ɐ������Ă��܂��B

�@�����܂ʼn���̂ɁA�قڈ�Z�Z�N�̍Ό���v�������ƂɂȂ�܂��B

�@���b�R�́A���̂Ƃ���k�C�������̊C�݂ɂ��Ƃ��ǂ��p�������܂��B

�@�C������G�߂ɐ悪���ė��V���A�t�ɂ͎����Q����𑨓��Ȃǂ̔ɐB�n�ɖ߂��čs���Ƃ݂��܂��B

�@�����Ƃ���������݂���ǂ����Ă���������Ȃ��l�ԁB����Ƃ͑ΏƓI�Ȃ̂��쐶�����ł��B

�@�G�߂��߂���Γn��A�̐���������ΐ�����͎��R�ƍL�����Ă����B

�@�����A�u�����ɍ����͂Ȃ��v�̂ł��B

�@�k���l�����ӂ̊C�͖k�����ōł���܂ŗ��X������Ƃ���ł��B

�@���[���b�p��k�A�����J����̊ό��q�́A�k�l�l�x�Ƃ����u��̊C�v������̂́A�ƂĂ��s�v�c���ƌ����܂��B

�@�����Ɩk�ɂ���ނ�̍��ł��A�C������̂͂܂�Ȃ̂ł�����B

�@���͂��̂�����̊C�����ړ���̂ł͂Ȃ��A���X������ė��ĊC��~���l�߂Ă���̂ł��B

�@���X�́A�I�z�[�c�N�C�̂����Ɩk�łł��A�~�̊ԂɊC���ƕ��ɏ���ĕY���Ă��܂��B

�@�A�U���V��I�I���V�ȂǁA���̗��X�ڂ̐����̏�Ƃ��Ă��铮���͂������܂��B

�@������肩�A����������{���Ă���̂��A���X���Ƃ������Ƃ��������Ă��܂����B

�@���X�̒�̕��ŐA���v�����N�g������ʂɔ������܂��B

�@���ꂪ�H���A���̎n�܂�ƂȂ��āA�c��Ȑ��̓���������{���Ă���̂ł��B

�@�m�������⍑�㓇�A�𑨓��ɐ�������q�O�}�́A�Y���̂��ߐ������Ă���T�P���ʂɐH�ׂ܂��B

�@�T�P�͐�Ő��܂ꂽ��A���N����k�����m�ʼn߂����A�C����h�{������Ă܂�܂�Ƒ����Ăӂ邳�ƂɋA���Ă��܂��B

�@���̊C�̖L�����́A�����v�����N�g���⏬����H���ɂ���C�����씼������ꖜ�L���̋�����n���Ă���Ă��邱�Ƃ����������܂��B

�@�k�����ōł���܂ŗ��X�������A�C�Ɨ��Ƃ���̂ɂȂ������Ԍn�\�\���̂悤�Ȑ��Ԍn�́A�n����łق��ɑ��݂��܂���B

�@���̉��l���F�߂��A�m���͓�Z�Z�ܔN�Ɂu���E���R��Y�v�ɓo�^����܂����B

�@���E��Y�Ƃ́A���A����Ȋw�����@���i���l�X�R�j�����̐���Ɉ��p���ł����ׂ��l�ދ��ʂ̕Ƃ��ēo�^������̂ŁA�������̕��������ł��傤�B

�@�m���́A���v���Ɣ��_�R�n�ɑ������{�ŎO�Ԗڂ̐��E���R��Y�ł��B

�@�o�^���ꂽ�̂͒m���ł����A�I�z�[�c�N�C�̗��X�Ɉ�܂ꂽ���R�̓����́A�k���l������E���b�v���ɂ����悭���Ă͂܂�܂��B

�@�\�A�A���̌�̃��V�A�̎x�z���ɒu����A���E�̌����҂̒N����������Ȃ��������X�̉Ȋw�I�������s����悤�ɂȂ����̂́A���̈�Z�N�قǂ̂��Ƃł��B

�@�{���́A���̐��ʂ����߂Ĉ�ʌ����ɏЉ����̂ł��B

�@���{�l���k���l����K�����@�́A���܂ł�����߂Č����Ă��܂��B

�@�����N�܂ł͌���������Q��ɍs���ȊO�̓n�q�͂ł��܂���ł����B

�@�����N�Ɂu�r�U�Ȃ��𗬁v���n�܂�܂����B

�@����́A�p�X�|�[�g�⍸���i�r�U�j�Ȃ��ŗ�����������������ʂ̘g�g�݂ł��B

�@���I�o���ł��łɈꖜ�l�Z�Z�Z�l�]�肪�n�q���Č𗬂��J�L���Ă���A����܂ł́u�G�v�u�s�M�v����u�F�D�v�ւƑ��ݗ������[�܂��Ă��܂��B

�@���{�̎�҂��r�U�Ȃ��𗬂Ŗk���l����K���ƁA�J���̐i�{�B�ȂǂƂ́A���R�̖L�����̗����Ɍ˘f���āA�������炵�܂��B

�@�u�l�������{�ɕԊ҂��ꂽ��A���̂��炵�����R�͂ǂ��Ȃ�̂��낤�v�ƁB

�@�������A�Ԋ҂���Ȃ��������R�͎����A�Ƃ����悤�ȍl�������ʗp�����̂́A���\�A����܂ł̘b�ł��B�L���������k���l���̎��R�́A���ܕ���悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@�\�A�������N�ɕ��A���{��`�o�ς}���Ɉڍs���܂����B

�@�l�����ӂł́A���Y���̖����Ɨ��l���s����悤�ɂȂ�܂����B

�@�J�j��E�j�A�i�}�R�ȂǁA��������鐅�Y�����^����ɑ_���A�唼�����{�Ɂg�A�o�h����A�����u�O�H�̐H��v�ւƉ^�ꑱ���Ă��܂��B

�@�͊����O�ɂ܂Œǂ����܂ꂽ���������Ȃ�����܂���B�܂�ł����Ẵ��b�R�̔ߌ����Č����Ă��邩�̂悤�ł��B

�@�J�j��E�j�́A���b�R�ɂƂ��Ă��d�v�ȐH���ł��B

�@���b�R�͂����̐H�ו��������Z�L�����H�ׂȂ���ΐ����Ă������Ƃ��ł��܂���B

�@�Ƃ��낪�l�����ӂ̊C�ł́A���͂�܁Z���[�g���������Ă��E�j���قƂ�nj�������Ȃ��قǕ߂������Ă��܂��܂����B

�@����Ƀ��V�A���{�́A���z�J����n�M���d�A��`��`�p�A���H���݂ȂǐV�����J���v���i�߂悤�Ƃ��Ă��܂��B

�@���Y���̗��l�ɉ����A�J�����}���ɐi�߂A���������͌����ŗD��̋��Ƃ̋]���ɂȂ�����A������̏k���A�ɐB�W�Q�Ȃǂ̌`�Ő�������������Ă������Ƃł��傤�B

�@�\�A����܂ł��������L���ɕۂ���Ă������Ԍn�́A����Ԃɉ��Ă��܂����˂܂���B

�@�������́A���̐��Ԍn�̕ۑS�̂��߂ɁA�V������Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�@����́A�m���̐��E���R��Y�͈̔͂��E���b�v���܂Ŋg������Ƃ�����Ăł��B

�@�g���ɂ���āA���{�ƃ��V�A���ӔC���������A���Ԍn��ۑS����Ƌ��ɁA���Ƃ������\�Ȍ`�ɕς��Ă������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B

�@�̓y�����߂����ē��{�ƃ��V�A�̎咣���^��������H������Ă��錻��ł́A�u�푈��Ԃ̏I���v���Ӗ����镽�a���̒����͂��炭��̂��ƂɂȂ邩������܂���B

�@�������̓y���̐i�W�ɂ�����炸�A���{�ƃ��V�A�����A�����~�܂艽�炩�̎藧�Ă��u���Ă����Ȃ��ƁA�k���l���̎��R�̕ۑS�͎�x��ɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�������薾�炩�ł��B

�@�u�̓y���͉��������B���������Y�����͌͊����A�쐶�������p�������Ă����v�B

�@���������߂����ɂȂ�Ȃ����߂ɁB

�@�@2�@�@������ top

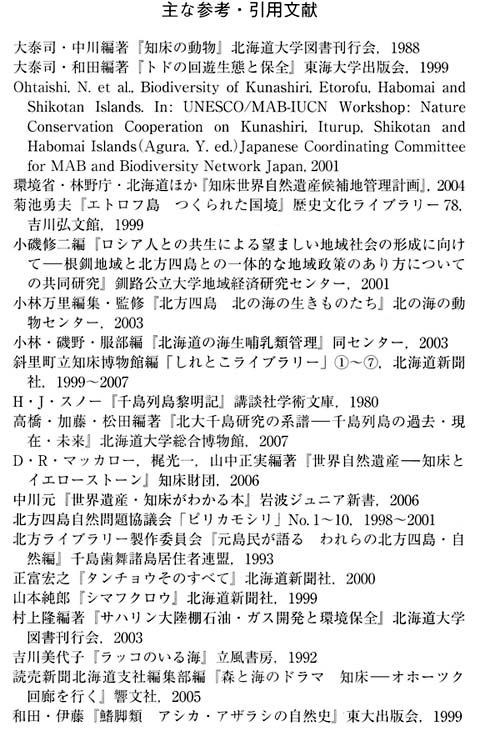

�@�n�}��ŃR���p�X�̒��S�𓌋��ɂ�����ƁA�m���͂��傤�Lj�Z�Z�Z�L���ɂ���B

�@�쐼�����Ɉ�Z�Z�Z�L�������߂�Ɖ��v��������A��ɂ͏��}�������̕������B

�@���ȂƗі쒡�ɂ��u���E��Y���n�Ɋւ��錟����v����Z�Z�O�N�A���̌��Ƃ��đI�̂́A�@�m���A�A���}�������A�B���������������B

�@����������������Z�Z�Z�`��Z�Z�Z�L�������B

�@���{�����E�Ɍւ�鎩�R�́A�h�[�i�c��ɂ����c����Ă��Ȃ����Ƃ�������B

�@�k���N�Ɗ؍��̔��n���i�c�l�y�j�A�|���A��t�����c�c�B

�@�̓y��肪�[�������Ă���n��́A�s�v�c�Ɩ쐶�����̊y���ł��邱�Ƃ������B

�@�S��ԂɈ͂܂ꂽ�c�l�y�ɂ́A�^�b�`���E��i�y�d���A�}�i�d�����͂��ߐ�łɕm���Ă���悤�Ȗ쐶�����������i�炦�Ă���B

�@�J���ɂ���čs�����������������ɂƂ��ẮA�V���̂悤�ȏꏊ�Ȃ̂��낤�B�@�k���l���������������B

�@�����A���̓�Z�N�Ԃŏ�͕S���\�x�ς����B |

�����𒆐S�Ƃ��锼�a1000km��2000km�̉~

(��}�E�쑺�G��)

|

�@�u�\�A����v�ɔ����}���Ȏ��{��`�����A���̊C���u�����Ɨ��l�̊C�v�ɕς��Ă��܂����̂ł���B

�@���j��U�Ԃ��Ă݂�ƁA�����̓��I�ʍD����i�ꔪ�܌ܔN�j�ő𑨓��ƃE���b�v���̊Ԃɍ���������߂�ꂽ�B

�@��Z�N��A�����瓇��������i�ꔪ���ܔN�j�ł́A�J���`���c�J�����̓쑤�Ɉ��������ꂽ�B

�@���{���{���咣���Ă��鍑�����́A�����܂ő𑨓��ƃE���b�v���Ƃ̊Ԃ����A���V�A�͍��������C㞂̐^�܂ł������x�z���Ă���B

�@�푈��Ԃ̏I�����Ӗ����镽�a�����������ɂ́A�ǂ����Ă��k���̓y���̉������s���Ȃ̂ł���B

�@�u�C�̌������ɒm����������B���̎R�̘[�ɂ͂ǂ�Ȑl�X����炵�Ă���̂��낤�v�B

�@�����C���̐^�Ō݂��̑D�����t�������m��𗬂Ń\�A�̐N���ϔN�̎v���������ł��������B

�@���㓇�̃\�A�l�ɂƂ��Ēm���́A�܂��Ɂu�܂����ʗ��l�v���̂��̂ł������B

�@�C�́g�����h�Ɉ����ꂽ���C����ł���Ηm��𗬂��\��������Ȃ��A�Ɓu���̃��b�Z�[�W�𗬉�v�i���c����v��\�j���m�b�����ڂ��Ď����������̂��B

�@�S���o�`���t�哝�̗������l������ɍT��������Z�N�̂��Ƃł���B

�@�u�^���`���E�̂悤�Ɏ��R�ɍs�����������v�B�h���D��Ō��������������̖`���ɂ́A�u�����Ȃ��ǁv�ɂƂ���Ȃ��쐶�����̉������ے��I�ɏ���Ă����B

�@���ꂩ���Z�N��A�����N�����X�L�[���R�ی��́A�k���l���`�E���b�v���̕ی��𐢊E���R��Y�ɓo�^����\�������쐬�����B

�@�u���z�J���Ɏ��~�߂������邩������Ȃ��v�Ǝv���Ă̒���ł������B

�@���������͋��{�����Y�ƃG���c�B���哝�̂����㎵�N�ɍ��ӂ������a�������̖ڕW�N���i�����Z�Z�Z�N�j��ڑO�ɂЂ����Ă����B

�@�\���́u���{�Ƃ̗̓y���ɉe����^�����˂Ȃ��v�Ƃ������R�ŁA�㕔�@�ւɂ͂˂���ꂽ�B

�@���Ƀ��V�A�����̂܂ܐ\�����Ă����Ƃ��Ă��A���{���{�̓��l�X�R�Ɂu�ŗL�̗̏�ł���v�Ɣ��_���A�������Ȃ������ł��낤�B

�@�W���n�ł��o�^��g���͉\�Ƃ͂����A�����҂̈���������Ă���Ύ����͓���B

�@�ߔN�A���������ɂ�鏁��ȗ\�Z��w�i�ɁA���V�A�͕Ӌ��ɑ��H�����Y�}�t�B�A�̈�|�ɏ�o�����B

�@�����A�e���Ƃ����u���ɂ̑ΏǗÖ@�v�ł����L���ȊC����߂��Ȃ��̂��낤���B

�@�k�C���̈�ܕ��̈�̖ʐς����Ȃ��k���l���ɁA���b�R����Z�Z�Z�{�A�A�U���V�ނ��܁E�ܔ{�A�G�g�s���J���l�Z�Z�{�߂��������Ă���B

�@�\�A����́g�����h�����������瓮���͎��ꂽ�B���܂́g�����h�����邽�߂Ɋ�@�ɂ���B���炩�̌`�Ŏ��~�߂�łK�v������B

�@�̓y���́A���ƂɂƂ��čł��d�v�ȉۑ�ł���A�S�N�̌v�ō��������Ď�g�ނׂ����Ƃ�����B

�@���V�A�͂��܌����̍����ŋ�O�̌i�C�ɂ킢�Ă���A�̓y���͓��{�ɂƂ��ċɂ߂ē���ǖʂɂ���B

�@�P����Ԃ��������قǐ��Y�����͌͊����A���Ԍn�͔j��Ă��܂��ł��낤�B

�@���{�͍��x�������Ɏ��R���������u�ꂢ���сv�ɂ���āA���悤�₭�L�����̑㏞�Ƃ��Ď��������R�̉��l�ɋC�Â��n�߂��B

�@���{�l���Ƃ������s���J�Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B���Ȃ�܂��Ԃɍ����B�m�b�̂��ڂ�ǂ��ł���B

�@���������s���Đi�߂邱�Ƃ́A�K���╽�a��������ɂ������b�g������ɈႢ�Ȃ��B

�@�����C���ɗ����͂�����u�ǁv���u�āA�܂��Ɂu���z�G���v�Ƃ��đΛ����Ă����������̊ԂɃr�U�Ȃ��𗬂��n�܂��ď\���N�B

�@�n�q�̑Ώێ҂͓����A�������ƕԊ҉^���W�ҁA�}�X�R�~�ȂǂɌ��肳�ꂽ���A���͌����҂ɂ���˂��J����Ă���B

�@�����A��ڔ��Z���`��Z�Z���~��v���钲����p�͎��O�������B

�@���X�N����T�n�����B�Ƃ̌�����Òc�̂Œ������Ȃ���Ȃ炸�A�u���E��n�q�̓���n��v�Ƌ�����グ�邱�Ƃ��x�X�������B

�@�u�𑨓����b�R���ƌ𗬖K��c�v�i�����N�j����ɐ��Ԍn�̑����������n�܂����B

�@�K��邽�тɖk�C�����͂邩�ɖL���Ȑ��Ԍn�̌�������������ꂽ�B�����J��ɋ��������Ƃ�����B

�@�{�Ԃ́u���O���v�A��i�́u��N��̑ސE���v���[�Ă�o��ŗՂ��B

�@��̖����������B

�@���������̍ہA�������{���瑡��ꂽ�p���_�����{�l�̐S���J�����悤�ɁA���I�Ԃŕ��a����ꂽ�łɂ́A��������킹�Ė��C�ɔ��݂����Ă���郉�b�R���A�����̐l�X�̐S�����т��Ă����̂ł͂Ȃ����ƁB

�@�����ɂ͂��łɑ��z�ꉭ�܁Z�Z�Z���~�]��𓊓������B

�@�قڔ����ɂ����鏕���������o���Ă������������{���c���͂��߁A�����Ȋw�ȉȊw������A�k�C����w�����ٗʌo��A�o�c�A���R�ی����A���{�~�ތ������A���{���R�ی싦��A�n��������A�g���^���c�A�k�C�������c�A���{�쒹�̉�A���������c�A�k�����Z���^�[�A�v�v�e�W���p���A���ۃW���p�����瑽�z�̏�������⏕�������B

�@�܂��A�����V���ЁA�k�C���V���ЁA�����V���ЁA�ǔ��V���Ђ̕@�ւ���͋��^���Ȃ�тɎʐ^����Ă����������B

�@�t���[�J�����}���A�����҂̕��X������ʐ^�̒������������B

�@�x�����ĉ��������W�@�ւɉ��߂Ċ��Ӑ\���グ��B

�@�o�łɂ������ẮA�m�o�n�@�l�k�̊C�̓����Z���^�[�̏��і��������ǒ��A��g���X�V���ҏW���̐�t���F���A�W���j�A�V���ҏW���̐X�������ɑ�ς����b�ɂȂ����B

�@�S���犴�Ӑ\���グ��B

�@�{���ł͒����̈�[���Љ��ɂƂǂ܂������A���i���v�ҁw���@�v�̎v�z�x�i���M���j�ł́A���x�����̌��Ԃ�ɂ킪�������������R�ɂ��ďڂ������y�����B

�@���ǂ������߂������B

�@�u�����S�ۏ�v�Ƃ����V���ȊT�O�����ڂ���Ă���B�����I�����⍑�Ǝ匠�Ȃǂ̎��������T�O�ł���B

�@��Z�Z���N�����́u�k�C������T�~�b�g�v�́A�[�������Ă���n�����g���Ȃǂ��e�[�}�Ƃ��Ă��邪�A��Y�̊g���\�z���A����Ӗ��Łu���Ԍn���S�ۏ�v�ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B

�@�{�������������ɒn���I���_�ɗ������O���[�o���Ș_�c���L�����Ă������Ƃ��肢�����B

3 �M�ҏЉ� top

��i�I�V�i�����������̂�䂫�j

�@1940�N���܂�A�k�C����w���_�����B

�@���݁A�k�C����w���������َ������������A�m���@���E���R��Y�n��Ȋw�ψ���E�ψ����A

�@�m�o�n�@�l�k�̊C�̓����Z���^�[��A�ǔ_�w����w���C�@�����B

�@����(���Ғ����܂�)�ɁA�w�m���̓����x(�k�C����w�}�����s��j�A

�uDeer of China�v(Elsevier Press)�A�w�����̖�@���M�������x(�����ыƏo��)�A

�w�M���ނ̐����w2�@�`�ԁx(������w�o�ʼn�)�ȂǁB

�{�ԍ_���i�ق�܂Ђ날���j

�@1985�N���u�Б�w���w�����ƁB�����V���L�ҁB

�@�O������w�q���������B

�@���Ί픭�@�s�������̒[������肵�A��ޔǂ̈���Ƃ���

�@2001�N�x�̐V������܁A�e�r���܁A����c�W���[�i���Y�����܁B

�@�����Ɂw�G�]�V�J��H��ցx(�ۑP�v���l�b�g�j�A

�w���V�A�w�̔��_�x(���R������)�ȂǁB

|

4�@��ȎQ�l�E���p���� top

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|