|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 終章

|

第二章 海と陸との意外なつながり

「北方四島は海も川も陸地も、どうしてこんなに野生動物であふれているのだろう」。

調査を始めて間もない頃、研究者のだれもが目を疑った。

それから約一〇年。「オホーツク海国際共同観測プロジェクト」と北方四島の生態調査によって、流氷南限域では海の栄養が豊かで、海と陸とが密接につながっていることが明らかになってきた。

海と陸をつないでいるのは川である。

ふるさとの川に戻って産卵するおびただしい数のサケ科魚類は、死体として、あるいはヒグマなどに食べられることによって、土へと還元される。

また、大陸から川によって運ばれる窒素、リン、鉄などの栄養塩類が海の植物プランクトンの活発な光合成を支えている。 |

人工衛星から見た択捉島(下)、

国後島(中央)と知床半島~北海道(NASA提供)

|

1 サケ、ヒグマ、植物の“三角関係”

top

|

水中のオショロコマ(知床/桑原禎知)

シロザケの回遊図(浦和の資料に基づく)

|

川を埋めるほどの大群になって遡上するカラフトマス

(択捉島/朝日新聞社)

|

サケたちの長旅

北国の短い夏のはじめ、択捉島の紗那(しゃな)川には、川床一面が真っ黒になるほどカラフトマスが群れていた。

橋の上から見える範囲だけでも軽く一万匹を超える数だった。

一匹の体重を二キロで換算すると、それだけで二〇トン。

これに対し、雪解けごろ海に降りる稚魚の体重は一グラム。

オホーツク海で一年を過ごす過程で「海のミネラル」もたっぷり蓄えて二〇〇〇倍の体重になって戻って来るのである。

このように、成長のために魚が海に降りる性質を降海性という。

シロザケの幼魚は、まずオホーツク海で豊富なプランクトンをむさぼり食って成長する。

やがて北太平洋、ベーリング海、アリューシャン列島などをめぐって三~五年後、三〇〇〇キロ離れた故郷の川へ回帰する(左上図)。

この長旅でシロザケは約四〇〇〇倍の体重(四キロ前後)になっている。

ベニザケが産卵する南限・択捉島では、これにベニザケも加わる。それは川の名にも残っている。

|

川を遡上するキュウリウオの大群 (国後島/毎日新聞社)

|

太平洋に面した南部の得茂別(うるもんべつ)川(アイヌ語で「ベニザケの上る川」の意)である。

ふるさとの川に戻ってきたサケの仲間は、湧き水の出る河床に卵を産む。

知床の場合、春にはサクラマス、六月はアメマス、八~一〇月はカラフトマス、そして九月から翌年一月にかけてシロザケが遡上する。

知床は降海性のオショロコマの南限でもある。

この「海の幸」を陸上生態系に循環させる主役はヒグマである。

|

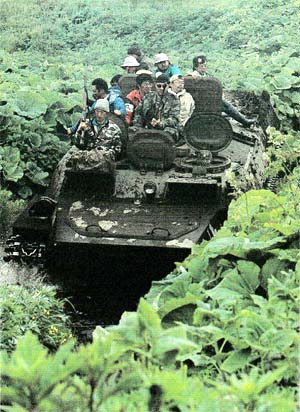

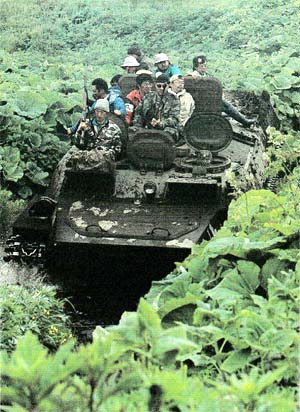

装甲車で悪路を進む調査隊

(択捉島/読売新聞社)

知床・北方四島のヒグマ

大地を縦横無尽に走る「けものみち」。

国後島の場合、踏分け道を付けたのはヒグマだ。

背丈ほどある草をかき分けて進まなければならない内陸の調査。

そこで、キムン・カムイ(アイヌ語で「森の神」の意)がラッセルした道を人間が活用させていただく。

「けものみち」が物語るのは季節に応じて食物を求め生活の拠点を移動するヒグマ本来の暮らしぶりである。

冬眠から覚めると海岸線でセリ科の植物を食べ、雪渓の消失を追いかけるように草の芽吹きを食べて満腹する。

夏の終りには高山帯で木の実を探し、秋には川に遡上するサケやカラフトマスをむさぼり食う。

知床財団の山中正実事務局長は、知床と国後島のヒグマの生息環境の違いにがく然とした。

知床は海岸線を人間が独占し、林道が山奥まで入り込んでいる。

このためヒグマが生活の拠点を移すたびに人と遭遇しかねない。 |

川に遡上してきたカラフトマスを

見事にキャッチしたヒグマ(知床/毎日新聞社)

砂防ダムの近くで取つ組み合いのけんかを始めたヒグマ

(知床/毎日新聞社)

|

対照的に、国後や択捉ではヒグマの季節移動を妨げるものはほとんどない。

択捉島には推定六五〇頭のヒグマが生息する。約五平方キロメートル当たり一頭という高密度。

北海道で最も密度の高い知床先端部の約二倍と推定された。

択捉島のヒグマの平均体重は四〇〇キロで栄養状態も抜群。

世界最大級のヒグマとして有名なアラスカの「コディアック・ペアー」並みの大きさである。

哺乳類は、一般的に北に行くほど体が大きくなる(ベルグマンの法則)。

だがヒグマの場合、サケ類を主要な餌としている地域ほど体は大きい。

国後島では前足の幅が二三センチの足跡が見つかり、体重は五〇〇キロを超すとみられた。

腰を揺らして歩く姿は、まさにサケ類をたらふく食って脂肪を蓄えている証拠なのである。

|

遡上するカラフトマスを狙って川岸で待ち受ける白いヒグマ

(国後島/チーホン・シペレノーク)

江戸時代、松前藩の家老・蠣崎波響(かきざきはきょう)はアイヌ民族の有力者の肖像画「夷酋(いしゅう)列像」を描いた。

その中に褐色と白色の子グマを連れているアイヌの総首長の息子・イニンカリの絵がある(右図)。

アイヌ民族は、ヒグマを冬眠穴から出入りしている春先に捕らえることが多い。

母グマは射られるが、子グマは生捕りにされる。 秋まで飼育され、クマ送りの儀礼「イオマンテ」に用いられる。 |

癇崎波響「夷酋列像」のイニンカリ像。白いヒグマが描かれている

(ブザンソン考古・美術博物館所蔵。国立民族学博物館共同研究

「“夷酋列像”の文化人類学的研究」プロジェクト提供)

|

絵の中の白い子グマの方は、これまでホッキョクグマの子であろうと考えられてきた。

確かに交易によってホッキョクグマの毛皮や歯などが北海道にもたらされているが、生息地である北極海の島やシベリア東端のチュコト半島から子グマを生きたまま連れて来ることができたのだろうか。

ところが国後島には現在、白いヒグマが何頭か生息している。

だとすれば絵の中の白い子グマも国後から運ばれたと考えると、謎も無理なく解決できる。

北方四島にはエゾオオカミが生息していない。

そもそも色が白い子グマの場合、夏場に目立ちすぎてエゾオオカミに襲われかねない。

だが、サケを捕獲するときには白い方が魚に警戒されにくい。

オオカミ不在の国後島では、それで遺伝子が引継がれたと考えることができる。

国後島を拠点とする総首長の息子・イニンカリは、ウルップ島でラッコ猟を行い、勢力を伸ばしていた。

国立民族学博物館の大塚和義名誉教授らによる共同研究で絵の意義について科学的検討が進められている。

カナダのビクトリア大学の研究では、一頭のクマが約七〇〇匹のサケを毎年森に運び、木の生長を格段に早めていると判明した。

海と陸とでは動植物に含まれる窒素(N)の同位体の割合が異なり、「海のミネラル」をたっぷり吸収した動植物にはN15が多く含まれる。

N14とN15の含有率を比較することで、「海のミネラル」が陸にどのくらい影響しているかが分かるのである。

北海道環境科学センターの問野勉さんは、おびただしい数のカラフトマスがひしめき合う択捉島紗那川べりで、ロシアの研究者と一緒にヤナギの幹に穴を開け、サンプルを採取(左上)した。

それらのサンプルのN14とN15の含有率を道内の六河川と比較した結果、紗那川はそのうちの五河川よりも明らかにN15の含有率が高かった。

北海道の河川の多くは、サケ・マスのふ化事業や砂防ダムによってサケ類の自然産卵する環境まで奪ってしまった。

同時に、海の養分を陸にもたらす“仲介役”のヒグマから食料源を奪った。

それがヤナギのN15含有率の変化にも現れているという。

漂着したクジラも、ヒグマやキタキツネ、ガラスなどの大好物である。

海のミネラルはこうした形でも陸へと運ばれる。 |

漂着したクジラの死体 (国後島/毎日新聞社)

|

ヒグマとの付合い

ヒグマは夏から秋にかけてサケやカラフトマスを食べている。

しかし、戦後のふ化事業の発展で一九六〇~八〇年代、人里離れた知床の先端部の川にもウライと呼ばれるサケ類の捕獲施設が設けられ、今やヒグマの食べる分まで人間が捕獲してしまっている。

これではヒグマは他に餌を求めなければならない。

「新世代グマ」。知床では人里に出没を繰返すヒグマをそう呼ぶ。 花火弾やゴム弾で追い払ったり、捕獲して唐辛子スプレーを浴びせて人間の怖さを実感させた上で、発信機をつけて放獣する。

前科一犯でしっかり「更生」してくれるヒグマもいれば、何度「お仕置き」をしても人里に出没するヒグマもいる。 特に人家の軒先の魚を失敬したり、生ゴミをあさるヒグマは餌にありつけることを学習しており、人と一触即発の状態にある。

そうなると駆除もやむを得ない。 |

川の中でにらみ合う一触即発状態のヒゲマ

(知床/毎日新聞社)

|

|

雪渓をはい上がるヒグマの親子。

右が母グマ(知床/倉沢栄一)

ヒグマは怖くない

「ヒグマに遭ったことがある人は手を挙げて」。

択捉島・クリリスカヤ小中学校の生徒全員の手が挙がった。

「泳ぎに行ったら大きな木の幹で背中をかいていた」「車で走っていたら道路を横切った」。

生徒は、ヒグマと遭遇したときの体験を次々に話した。

「ヒグマは怖い?」と毎日新聞社の山本建記者は二〇〇二年の調査で子供たちに尋ねた。

「怖くない」。全員がそう答えたという。 子供たちは、①走って逃げてはいけない、②ゆっくり後退して道を譲ってあげる、③足跡や糞を見つけたら引返す、など遭遇したときの対処の仕方を心得ていた。

択捉島のヒグマも高密度で、遭遇の機会も多い。

別飛(べっとぶ=レイドボ)村のエフトシェンコ村長(当時)は「被害は数年に一度あるかないか」と共生ぶりを語った。

ヒグマはクマの胆(胆嚢=たんのう)が高値で取引され、密猟者の標的となった歴史がある。 |

海岸で死亡していたヒグマの骨を調べる研究者

(択捉島/北海道新聞社)

砂浜についた巨大なヒグマの足跡

(択捉島/片山敦司)

|

ロシア政府やサハリン州の保護政策で最近になってようやく個体数を維持できるようになってきた。

クマはロシアにとって「歴史とともに存在してきたシンボル」でもある。

国後島では、子供たちに自然環境との付合い方を教えるための環境教育プログラムも始まっている。

対照的に北海道ではヒグマの目撃情報が増えつつあるが、遭遇したときの人間側の身の処し方も含め課題が多すぎる。

ヒグマは通常、人目につかぬよう、闇に隠れて生きている。

だが、食べるものがなければ命を賭けてでも里に下りて来る。

それを「異常出没」と決めつけられ、銃を向けられるのだから、ヒグマには割の合わぬ話である。

2 エゾシカの激増と生態系の変貌

top

天敵・エゾオオカミの絶滅

餌の乏しい厳冬期にエゾシカが樹皮を食べてしまう食害の程度は、過去一〇〇年間でいまが最も高い。

奇しくもエゾオオカミが撲滅された後である。

研究者が枯れたニレ属とイチイの幹を試料に、知床の過去の食害の程度を調べてみたところ、一九一〇~三〇年代に樹皮食いが集中している時期があったが、現在と比べれば軽度だった。

一八〇〇年代前半の樹皮食いも、比較的軽度だった。

冬眠明けのヒグマはフキやセリ科の植物を食べる。

しかし爆発的に増えたエゾシカがこれらを根こそぎ食べてしまい、ヒグマはここでも春先の重要な食料源を奪われてしまった。

雪の多い年はエゾシカも足まで雪に埋まり、移動できずに餓死してしまうこともある。

ヒグマはそれを目ざとく見つけ、新たな食料源とした。

前の年の食いものの恨みを晴らしているわけではなかろうが、近年では、積極的にエゾシカを襲って食べるヒグマも増えている。

かっては狩猟者とエゾオオカミ、それに豪雪がエゾシカの数を調節し、植生が維持されてきた。

「天敵」不在下でエゾシカは激増した。とりわけ風が強く雪が積もりにくい知床岬では、猛烈な食害によってガンコウランなどの植物は消失した。

エゾシカの激増で「いびつな生態系」と化しつつある知床。

生態系の保全策を検討する「知床世界自然遺産地域科学委員会」で研究者が慎重に議論し、二〇〇七年から三年間、毎年メス一五〇頭を間引いて個体数を半減させることにした。 |

エゾシカの死体を雪の上に引上げようとするヒグマ

(知床/毎日新聞社)

|

3 世界一高密度なシマフクロウ

top

生息域を丸ごと守る取組み

シマフクロウもまた、サケ類が運ぶ「海のミネラル」に支えられて生を永らえている。

「ボーボーウー」。一羽の鳴き声のように聞こえるが、実はオスの「ボーボ」という呼びかけに、メスが「ウー」と応じている。

国後島に棲むシマフクロウが鳴き交わす声である。

北海道と国後島のシマフクロウがどの程度近縁かについては、明らかではないが、北海道のシマフクロウも、鳴き交わし方は同じだ。

これに対して、ロシア極東の沿海地方を中心に生息するマンシュウシマフクロウは、「ゴオッ、ホオー」「ホオー・ホオー」と鴫き交わす。

シマフクロウは環境省のレッドリストの「絶滅危惧IA」に分類され、絶滅の恐れが最も高いとされている。

北海道の生息数は約二一〇羽。一方、国後島の生息数は七〇~八〇羽と推定されており、生息密度は世界一である。

ロシアでも「カテゴリーIA」で絶滅危惧種の最上位にランクされている。

絶滅の危険性に対する認識は日露とも同じだが、保全対策が格段に進んでいるのは国後島だ。

この鳥の保護のために特に生息密度の高い東側地域を「国立クリリスキー自然保護区」とし、許可を得た研究者以外の立入りは禁じている。

電柱にかかる電線での感電死や交通事故も多発している。

生息域を丸ごと保全する国後の手厚い取組みと比べると、あまりの温度差にため息が出る。

天敵・エゾクロテンの脅威

生態系の頂点に立つシマフクロウのような動物は、「アンブレラ種」と呼ばれる。 日本語で「傘」を意味する。だが、いくら頂点にいても、繁殖期は天敵に狙われやすい。

国後島でその天敵として恐れられているのはエゾクロテンである。

鋭い爪をもち、軽快に木登りをするクロテン。地上から樹上までの森林空間を存分に活用している。

かっては最高級の毛皮とされ、乱獲の憂き目にあったクロテンだが、国後島では増加傾向にある。 シマフクロウの繁殖失敗のケースが多い背景について、研究家の山本純郎さんは

「いくら樹洞に巣を作っても、クロテンに登って来られてはひとたまりもない」と話していた。 キタキツネも巣立ち直後の飛べないヒナを狙う。ときには樹上のヒナを襲おうとする「新世代キツネ」もいる。 |

シマフクロウの営巣の脅威となっている

エゾクロテン (知床/毎日新聞社)

|

巣立ちから約一ヵ月間が危ない。ただでさえ無警戒なヒナ。獲物に夢中になっているすきに襲われてしまうのだ。

興味深いエピソードが残っている。

北海道新聞社が国後島でシマフクロウの調査をした際、出発前に行われた日本政府とのやり取りを連載記事「シマフクロウの森から」が伝える(二○○○年六月五日付朝刊)。

訪問団「シマフクロウから採取した血液や拾った羽根を遺伝子分析し、北海道との比較をしたい」

国側「ロシア側の許可が必要な、捕獲などの行為は認められない。

落ちた羽根でも、ワシントン条約に抵触する恐れがある。

島は日本だから、他国の許可が必要な行為はあり得ない」

国境に無縁なはずの野生の鳥。それでも係争地ゆえの「壁」は立ちはだかっている。

大陸からの鉄が支える海の光合成

第一章で触れた「オホーツク海国際共同観測プロジェク卜」(一章3すべては流氷から始まる)では、陸と海の関係についても興味深い事実が明らかになった。

植物プランクトンを大増殖させるために不可欠な鉄分と窒素やリンなどの有機物が、アムール川や海岸線から海へと運ばれていることが証明されつつある。

「森は海の恋人」。森と海との密接なつながりをそんなキャッチフレーズで提唱したのは、宮城県の「牡蠣の森を慕う会」代表の畠山重篤さんだ。

海藻や植物プランクトンの生長にはどうしても鉄分が欠かせない。

鉄分をあらかじめ体内に取込んでおかないと、増殖が活発に行われないのである。

鉄分は森林に大量に存在しているものの、水に溶けにくいという難点をもっている。

水に溶けている鉄分が少なければ、窒素やリンなどの栄養塩を大量に含んだ「湧昇流」が海の中でいくら湧き上がったところで、光合成は始まらない。

ところが、森林地帯の腐植土に含まれている「フルボ酸鉄」と呼ばれる鉄分は、水に溶けた形でアムール川を下って海へと供給されている。

オホーツク海の中層から湧き上がってくる湧昇(ゆうしょう)流の中には、アムール川から運ばれた高濃度の鉄イオンが大量に含まれており、植物プランクトンが活発に光合成を行える条件がそろっている。

確かに植物プランクトンの葉緑素を示す人工衛星のクロロフィル画像は、流氷南限域で広範囲に濃い分布を示す。

これが第一章で紹介した豊かな海の秘密の一つである。

top

****************************************

|