|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 終章

|

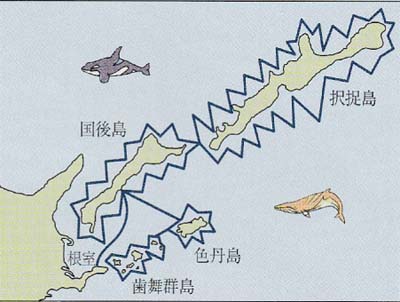

第三章 地球に残された「最後の秘境」

プランクトンを魚や海鳥が食べ、それをアザラシ類や鯨類が食べ、さらに食物連鎖の頂点に立つシャチが食べる。

この「食う・食われる」の世界にも、人間社会の陰が差している。

絶滅の危機に瀕していたラッコは、半世紀以上に及ぶ手厚い保護で生息数を回復したが、暗雲も漂い始めている。

海鳥や海獣類は漁網、トドは駆除によってすでにかなりの数が犠牲になっており、共生の方策を模索していかなければならない。 |

夕暮れの散布(ちりっぷ)山

(択捉島/片山敦司)

|

1 ラッコの楽園 top

初めての調査

「いた、あそこに」。択捉島南部のオホーツク海に面した岩礁にラッコを見つけた。

小型調査船で慎重に接近を試みるが、逃げる気配もない。

両手でカレイをつかんでむさぼり食いながら珍しいものでも見るかのように人間ウォッチングしていた。

一九九九年八月八日。大泰司(だいたいじ=筆者)にとって初めて野生のラッコと出合った記念すべき日であった。

火山が陥没して深い湾になっている萌消(もえけし)湾を一周し、二時間あまりで計二二頭(うち子三頭)をカウントした。

続く三日間の調査で計一一〇頭(うち子一四頭)を観察した。二〇〇二年の調査では五〇一頭(うち子八四頭)を数えた。

大泰司は北方四島の野生動物の実態を探る初の調査団「択捉島ラッコ専門家交流訪問団」(北海道海獣談話会、北海道新聞社などの派遣実行委員会主催)の団長を務めた。

調査船として旅客船「ロサ・ルゴサ」(四八〇トン)と小型調査船、岩礁調査用のボートを三隻セットでチャーターした。

出港する前日、朝日新聞社が主催する火山の日露共同学術調査「北方四島・国後島「爺爺(ちゃちゃ)岳」専門家交流訪問団」が調査を終えて根室港に帰港し、成果が大々的に報じられていた。

この「凱旋(がいせん)隊」とは対照的に、さまざまな不安をかかえての出港だった。 |

両手でカレイをつかみ食べようとするラッコ

(択捉島/北海道新聞社)

|

ラッコは長い間、毛皮が狙われ、人間に追われて絶滅寸前まで追込まれた野生動物である。

警戒心が強く、はるか彼方に船が見えただけでも逃げ去るとまで言われていた。

そうでなくても北の海での海獣類の調査には、荒れやすく濃霧のかかる悪条件が重なる。

大泰司としては、至近距離でラッコに出合えて「ほっとした」というのが正直なところであった。

回復したラッコたち

戦前はほとんど姿を消していたというラッコ。

一九九一年のソ連の調査では、千島列島全体で約一万頭まで生息数を回復した。

研究の進んでいるカリフォルニアやアラスカと比較して子の割合が高く、今も増加傾向にあるとみられる。

野生動物の場合、個体数が増えて飽和状態に近づいてくると、餌を求めて分布を拡げる。

パイオニア精神の旺盛な若いオスが新たな分布域を開拓するのである。

この二〇年余り、根室半島や霧多布(きりたっぷ)、襟裳(えりも)岬などに若いオスが時々姿を現すが、やがて漁網に迷い込んでいる。 |

コオリガモに牙をむくラッコ

(根室市納沙布岬/毎日新聞社)

|

この本の表紙のラッコは、厳冬期を中心に納沙布岬に散発的に姿を現したが、三年目の秋、定置網に迷い込み、おぼれ死んだ。

数奇な運命をたどった若いオスはいま、「根室市歴史と自然の資料館」ではく製と骨格標本として展示されている。

美食家・ラッコ

ラッコの研究で日本初の学位を取得した服部煎さんと大泰司が、一頭が一年間に食べる餌の量と価格を試算した。

最高級の毛皮で身を覆うラッコとはいえ、皮下脂肪は乏しく、冷たい海で生抜くには大量のエネルギーの補給が必要である。

だから大食漢であり、それも人間社会では「高級魚介類」のウニや力ニを常食とする。

末端価格で換算すると、一頭で年間数千万円と推定された。

ラッコの分布が北海道に広がった場合を想定しての試算だったが、途方もない数字に共生の難しさを実感した。

カムチャツカ半島南端のロパトカ岬で肌部さんは、ラッコの死亡原因を明らかにする研究を行ったことがある。

ロパトカ岬のレンジャーの主な仕事は密猟の監視であるが、自然死したラッコの毛皮も回収する。

その毛皮はオークションで高価に取引きされる。

ユジノサハリンスク(サハリンの首都)の市場を見ていた大泰司が、最近はラッコの毛皮の帽子が少し安くなったかな、と思っていたら、密猟が原因だったらしい。 |

アジアラッコの分布 (コルニェクほかより)

|

「北千島で八〇〇頭密猟組織摘発」。ロシア紙がそんな記事を報道していた。

ラッコは三亜種に分類される。アジアラッコ(チシマラッコ)は極東に約二万七〇〇〇頭(うち二万頭以上がコマンドル諸島からカムチャツカ半島沿岸、北千島に分布)が生息し、分有の南限域に当たるウルップ島と北方四島には計三万○○頭が暮らす。

しかし、中部千島は五〇〇頭余りと少なく、それぞれの分布城が隔離されている。

小型調査船のロープにつかまって威嚇するラッコ

(国後沖/毎日新聞社)

さまよえるラッコたち

「あ、ぶつかる」。調布船がエンジンを急停止し、近藤義雄船長が左に舵を切った。 |

陽光を浴びて海面に顔を出すラッコ

(国後島/毎日新聞社) |

辛うじて衝突を逃れたラッコが右舷に浮かんだ。「カツ、カツ」。おなじみの背泳ぎではなく、バタフライのような動きをしたかと思えば、次の瞬闘には上半身を起こし、歯をむき出して威嚇した。

それでも怒りがおさまらないラッコは、横方向の回転(ローリング)を繰返しながら威嚇行動を続けた。

陽光が海に注ぎ、きらきらと輝く水面に顔を出すラッコ。

思わず「可愛い」と口走ってしまいたいほどだが、握りこぶしにはボクサーさながらの力強さがうかがえた。

全身が黒っぽいところをみると、まだ若いラッコなのだろう。

ときおり、くりっとした目で人間を見つめた。

それは、楽園にちん人した“走る凶器”に抗議するかのようでもあった。

北緯四四度二〇分。そこはロシアが実効支配を続ける海域だが、緯度上は知床半島先端と同じだ。

距離にして約一五〇キロ。

野生のラッコが生を謳歌している海は、北海道と目と鼻の先にある。

ラッコは北海道襟裳岬にも二〇〇二年四月から定着しているが、たった一頭である。

北海道内に点在するオホーツク文化の遺跡からはラッコをかたどった牙製の彫刻やラッコの骨が出土している。

かっても分布域の南限だったのかもしれない。

|

ゼニガタアザラシの上陸場にちん入したラッコ (写真の右下、襟裳岬/鈴木芳房)

|

絶滅の淵から

両手を合わせる独特のポーズを

かたどったクジラ牙製ラッコの彫刻

(北見市常呂川河口遺跡/北構保男氏提供) |

捕獲したラッコの毛皮の乾燥作業

(第二次大戦前のマツワ島で.『懐かしの千島』国書刊行会より) |

根室海峡に虫垂のように突き出した形の根室半島。

その特異な形状が、回遊する野生動物にとっては、重要な玄関口となっている。

北方四島、その先の千島列島、カムチャッカ半島、アリューシャン列島とつながる「海の回廊」だ。

半島先端の納沙布岬に二〇〇三年三月、ラッコが大挙して現れた。

七頭が流氷の切れ間で、じゃれ合ったり濳ったり。

「こんな日が来るのを待っていた」。岬の土産物店店長・竹村秀夫さんは目を細めた。

観察歴二〇年に近いラッコ・ウォッチャーでさえ一頭ずつしか目撃したことがなかった。

流氷の勢力を第一管区海上保安本部示樽市)の流氷情報で調べたところ、流氷がオホーツク海を覆い、根室海峡と国後水道、択捉海峡から太平洋へ流出していた。

大量の氷が太平洋側に注ぎ込むとき、納沙布岬まで押し出されたらしい。

「根室市歴史と自然の資料館」の近藤憲久主任学芸員は、これらを歯舞群島で繁殖している個体群とみる。

二〇〇一年の調査では、歯舞群島のハルカリモシリ島を中心に八組の親子を含む計四四頭が確認された。

調査が進んでラッコにも発信機やタグをつけるようになれば、群れが突然現れても、どこから来たのかわかるようになるだろう。

ラッコには長い苦難の歴史がある。維新政府はラッコの密猟防止に向けて明治初期、択捉島に開拓使出張所と「海獣密猟取締所」を設置し、国の直轄で毛皮を採取した。

ところが、開国間もない明治政府の内政混乱と手薄な取締りを尻目に、英米露の密猟者が暗躍した。

英国人H・J・スノーや米国人キンバリーらは、一八七二年から一〇年間で計八三二五頭を密猟した。

その上、スノーが英国王立地理学会で学会賞を受けた『千島列島誌』(翻訳は北海道庁の『北千島調査報文』所収)には、以下のような趣旨の記述が残されている。

千島列島でオットセイとラッコが激減しているが、日本政府がもし適切な保護策を取っていれば、このような状態にはならず、繁殖地が保全されて永続的な財源になっただろう。

責任は日本政府と役人にある、と。

第四章で詳しくふれるが、それはまるでソ連が崩壊し、急激な資本主義経済化の道をたどる過程で、水産物の密漁と乱獲が激化した現代のロシアとオーバーラップする。

一攫千金の標的は、かってはラッコ、今はカニやウニなどの水産資源である。

2 シャチとクジラたちの海 top

シャチのクジラ狩り

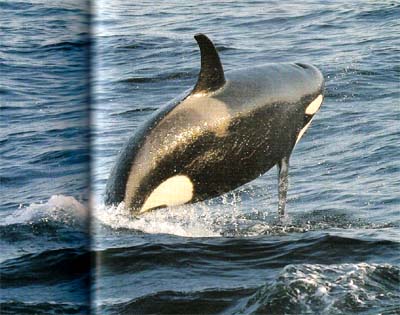

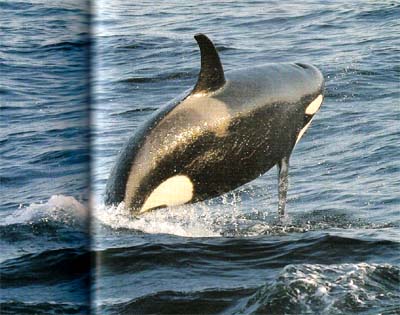

しぶきを上げて跳躍するシャチ

(知床/毎日新聞社) |

3頭並んで偵察するシャチ(知床/笹森琴絵) |

シャチの一群がクジラを追い込んでいった。

背びれの立派なオス三頭が群れ(ポット)を統率してクジラを取囲み、距離を縮めていく。

体長約六メートルのシャチが襲っていたのは一まわり大きなミンククジラだった。

国後水道で二〇〇三年七月に遭遇したシャチの狩りである。

「ミンククジラの上にのしかかったり、執拗に体当たりをしながら三頭を頂点とする三角形を縮めていく。

まるでライオンの狩りのようだった」。

内浦湾(噴火湾)での鯨類研究を続ける笹森琴絵さんは、興奮冷めやらぬ面持ちで語る。

尾ひれで水面をたたいたり、跳躍したりする。

|

岸近<で力強く泳ぐシャチの群れ。右端手前は子 (択捉島/笹森琴絵)

|

シャチに追われ、ミンククジラが調査船の横に姿を現すこともあった。

「オスが狩りに没頭している間、メスと子はほったらかしのように見えた」とも。

調査でシャチの群れに出合うと、子連れを追跡の目標にする。母船と小型船でゆっくりと近づく。

するとその子連れを取り囲むように、他のメスたちが集まるからだ。

やがて少し離れたところを泳いでいる若いオスも集結し、最後に背びれの立派な成熟したオスもやってきて一団となる。

シャチには二つのタイプがある。

主に魚を食べて暮らす定住型(レジデント)と捕食する海獣を求めて回遊している通過型(トランジェント)だ。

ウォッチングの盛んな北米西海岸ブリテイッシュ・コロンビアでは、一九九三年の調査で定住型四八群(二九七頭)を数えた。

通過型は一九八七年の調査で二九群(七三頭)を数えた。

択捉で遭遇したのは「キラー・ホエール」の英名を実践する通過型のシャチだった。

「択捉島沿岸には少なくとも四ポットがいる」とロシア人研究者。残りのポットが通過型か定住型かは不明である。

だが、真珠湾攻撃に備えて連合艦隊が集結したことでも知られる単冠(ひとかっぷ)湾は「カサートカ湾「ロシア語でシャチの湾」の意)」と呼ばれる。

ポットがしばしば立寄る入江だとすれば、将来シャチ・ウォッチングの拠点として有望かもしれない。

北米で二つの型のシャチを判別できたのは、一頭ごとに異なる背模様(サドルパッチ)や背びれの特徴などの個体識別を三〇年間にわたって地道に続けた成果である。

蓄積されたデータは、期せずして世界中から観光客を呼び寄せるバックデータともなった。

いまや世界のホエール・ウォッチング人口の約五%がこの地へ足を運ぶ。

「シャチの個体数や生態を明らかにするためには、調査の拠点を置いて、観察し続けるような地道な調査が必要」。笹森さんはそう強調する。

七月にシャチと遭遇した二週間前、約二一〇キロ離れた知床沖の根室海峡でも、ミンククジラを襲おうとしているシャチの群れが目撃された。

ウォッチング船の出港直後に遭遇したのは十数頭の群れだった。 船と併走したり、船の下をくぐり抜けたりする「接近モード」。

やがて背びれの立派なオスが右舷後方に接近すると、ミンククジラが右舷前方に急浮上した。

直後にシャチの群れが一斉に潜水し、姿を消した。四〇分後に再び姿を現してからは、まさに「お祭り騒ぎ」。

跳躍(フリーチンク)、偵察(スパイホッピング)、尻びれたたき(テイルスラッピンク)と、シャチも人も興奮のるつぼと化した。

舳先(へさき)と並行に泳いだり、船の下をくぐり抜けたり。

まるで船が調教師で、シャチが餌欲しさに芸をしているかのようだった。 |

豪快にジャンプするシャチ (択捉島/毎日新聞社)

|

回遊するシャチ

|

岸近<まで回遊してきたツチクジラの群れ

(知床/毎日新聞社)

|

3頭一斉にジャンプするカマイルカ

(国後沖/笹森琴絵)

|

写真データを蓄積するため、国後水道でシャチの一群を追跡したことがある。

だが、五〇分後には背びれの立派なオスが急旋回し、尾で激しく海面をたたいて潜り、呼応するように、群れ全体が一斉に潜水し、姿を消した。

こうして撮影された膨大な写真が、生態を知る重要な手がかりになる。とりわけ外傷や曲がった背びれは、個体識別の決め手になる。

知床で撮影されたシャチが、ほぼ一年後に約三〇〇キロ離れた択捉島の沖で再び撮影されたことがある。

「知床・根室海峡シャチ連絡会」の佐藤晴子さんが、協力者から集めた写真やビデオを分析して確認した。

二〇〇三年七月に知床沖で撮影された十数頭の群れのうちの一頭と、ほぼ一年後に択捉島オホーツク海側で撮影された五頭の群れの一頭。

背びれ後方のつけ根に近い部分の二ヵ所の切れ込みが一致した。

シャチの回遊を裏付けるため、佐藤さんは二〇〇五年までの十一年間に撮られた写真やビデオによる映像記録など膨大な資料を照合。

|

約一二〇〇枚の中から一致するものを探し出した。

トランプの「神経衰弱」など比較にならない。

二〇〇六年までの八年間の四島調査で笹森さんは計二一群一四九頭を観察し、少なくとも三頭を異なる年と海域で発見した。 たった三例ではあるが、こうした地道な研究が、いつか日の目を見ることを期待したい。

鯨類の調査コースのイメージ図

|

鯨類の発見方位、距離などを伝える研究者

(択捉島/朝日新聞社) |

激しいしぶきを上げて高くジャンプするカマイルカ (国後沖/朝日新聞社) |

鯨類のレストラン

激しく潮を吹きながらクジラの艦隊が択捉島の沿岸を行軍していた。

体長二一メートル前後のツチクジラが、時には並走し、時には縱に並びながら。

二〇〇一年九月のことである。

「長年クジラの調査を手がけてきたが、これほど多い海は初めて」。

元南氷洋捕鯨船団キャッチャーボートのボースン(水夫長)が驚きの声を上げた。

鯨類調査の団長を務めた加藤秀弘さん(現東京海洋大学教授)も「あれほど警戒心の強いツチクジラが、船を恐れずに移動している」と感嘆する。

「沿岸捕鯨が行われていないせいなのだろう」。

国後島から択捉島のオホーツク海側は毎夏、マッコウクジラの若いオスが餌を求める海域だ。

ミンククジラ、コビレゴンドウの群れ、それにカマイルカやイシイルカの大群など、次々と現れる鯨類に息つく暇もない。

一日で七種を数えたこともある。

日本鯨類研究所のまとめでは、航行一〇〇海里あたりのシャチの発見頭数は北太平洋の平均で約三頭。

ところが北方四島は約四頭、とりわけ択捉島オホーツク海側では一〇頭近かった。

一年中いることが確認されれば、北米西海岸で盛んなシャチ・ウォッチングも夢ではない。

シャチを含む鯨頽がこの海域に多い理由に、漁業活動や海上交通、沿岸の産業活動などの人間によるかく乱(ディスターバンス)のないことが挙げられる。

しかし何よりも大きな理由は、食欲の旺盛な鯨類の胃袋を満だすだけの大量の餌があることだ。

ミンククジラの餌は、動物プランクトンをはじめサンマやマイワシ、スルメイカなどの回遊性魚類。

ツチクジラやマッコウクジラは深海に生息するダイオウイカなどのイカ類が好物だ。

鯨類にとって北方四島海域は、食えど尽きせぬごちそうばかりのレストランに似ている。

択捉島沖でツチクジラに向って調査船がまっすぐ進んだとき、群れは一斉に潜った。

「二〇分したら、あのあたりに浮上してくるぞ」。加藤団長の指示する海域に先回りし、待機した。

上部甲板でバズーカ砲のような望遠レンズを構えるカメラマンも息をのんで「その瞬間」を待った。

きっかり二〇分後、予想通りの海域にツチクジラが浮上した。

海面から高く飛び跳ねるフリーチンクは、全国に放映された。

次々と跳躍する光景は豊かな海域ならではのエンターテインメントである。

3 繁栄する海鳥たち top

乱舞するエトピリカ

羽を大きく広げて船の上を旋回するニトピリカ

(色丹島/毎日新聞社) |

巣穴の前でくつろぐ子育て中のエトピリカ

(色丹島/朝日新聞社) |

バード・ウォッチャーの間で「三〇〇の壁」という言葉がある。

日本国内で見ることのできる野鳥は約五五〇種。

一生かけても、このうちの半数を見ることすら大変だが、三〇〇種を数える頃、どうしてもクリアしておかなければならない鳥が、エトピリカだという。

そのバード・ウォッチャー「垂涎(すいぜん)の的」の鳥が乱舞しているのが北方四島なのである。

黒ずくめの体にオレンジ色のくちばしが目立つ海鳥が、択捉島萌消(もえけし)湾の海面に五〇〇羽以上も浮かんでひと休みしていた。

湾の入口にライオンが座っているように見える奇妙な形の岩がある。

エトピリカは、この崖の上の方でかなりの数のつがいが巣作りしており、餌をせっせと運ぶ親鳥の出入りが忙しい。

一九九九年夏の調査で一〇六七羽を数えた。

対照的なのは北海道沿岸である。根室半島の太平洋側に浮かぶユルリ島・モユルリ島でかっては二五〇羽が繁殖していたが、現在は約四〇羽。往時の六分の一以下。漁網に絡まって身動きできなくなり、命を落としていった。

今や絶滅寸前にまで追い込まれてしまっている。

「オロローン」。ウミガラスは甘くせつない声から「おろろん鳥」とも呼ばれる。

腹の白さが目立つので「海のペンギン」の愛称もある。

かっては日本海側の孤島・天売(てうり)島に約四万羽が生息していたが、今は約二〇羽が生息するだけだ。

ウミガラスもまた絶滅するかどうかの瀬戸際にある。

「ヒリヒリヒリリリ……」。

繁殖期にオスとメスが鈴を鳴らすように鳴き交わすことから「海のカナリア」とも呼ばれるケイマフリ。

全身焦げ茶色で、目の周囲は、たれ目のように白く、足の赤さがひときわ目立つ。

北海道では激減したが、北方四島沿岸では非常に多い。

エトピリカの乱舞。バード・ウォッチャーにとっては夢のようだ

(択捉島/毎日新聞社) |

ウミガラスの集団営巣地。

北海道では絶滅寸前の危機にある

(歯舞群島/朝日新聞社)

海面すれすれを飛ぶケイマフリ

(色丹島/毎日新聞社) |

ウトウの巣穴調査をするロシア研究者

(択捉島/桑原禎知) |

大地震の被害を乗越えて

北海道東方沖地震(1994年)の津波で座礁した

漁船のわきを進む調査隊 (択捉島/読売新聞社) |

北海道東方沖地震で倒壊した

建設中の文化会館 (色丹島/毎日新聞社) |

色丹島沖を震源とする一九九四年一〇月の北海道東方沖地震(マグニチュード八・二)が起きた際、択捉島では死者九人、行方不明者二人を出した。

色丹島で建設中の文化会館は大規模な地殻変動で横倒しになり、水産加工場も壊滅的な被害を受けた。

「こんな恐ろしい島には住めない」。北方四島の人口の半数近い数千人がロシア本土へ移住していった。

被災したのは人間だけではなかっただろう。

数年後に調査に訪れた一行は、島の至るところで山肌が大崩落しているのを目のあたりにした。

だが、そんな大地震をもろともせず、ケイマフリは崩れた崖の隙間を利用して巣づくりをしていた。

「海のカナリア」のささやきを聴きながら、研究者は動物のたくましさを感じた。

色丹島の北部だけでも一〇〇〇羽以上が生息している。

北方四島は、世界有数の海鳥類の繁殖地である。

断崖や岩礁には、北海道や本州の沿岸から人知れず姿を消してしまったエトピリカやケイマフリ、ヒメウ、チシマウガラス、ウミガラス類、ウミスズメ類の集団繁殖地がある。

マダラウミスズメやウミバトなども生息している。

これら希少な鳥類を未来永劫守るには、どのような保全策が必要なのだろうか。

4 人間を恐れないアザラシ top

レンズ越しのキス

|

人間に近づいて来る好奇心旺盛なゼニガタアザラシ

(択捉島/朝日新聞社)

|

つぶらな瞳で人間ウォツチングをするゼニガタアザラシ

(歯舞群島/朝日新聞社)

|

「種の壁を越えそうだった」。

歯舞群島の沖合いで夜明けから夕暮れまでたっぷり一五時間の生態調査を終えて船内の食堂でくつろいでいると、海獣類の撮影を手がけるカメラマン、倉沢栄一さんが水中の映像を見せてくれるという。

アクアラングをつけて濳った倉沢さんの目の前に現れたのは、一頭のゼニガタアザラシ。

ふだん見慣れていない生き物に、「なに何?」と興味を示して寄って来たという感じ。

その瞬間、水中カメラと「レンズ越しのキス」をした。

アザラシ類は鼻先を寄せ、においをかいで相手を認識する。

親子やつがいの間でしばしば見かける行動である。

倉沢さんは襟裳岬で長年、ゼニガタアザラシの撮影をしてきたが、アザラシの方から人間に接近して来ることはなかった。

|

岩の上に寝そべり、体を乾かしながらも警戒を怠らないゼニガタアザラシ

(色丹島/毎日新聞社)

|

ところが北方四島では違った。まさに「人を怖れることを知らない」アザラシたちだ。

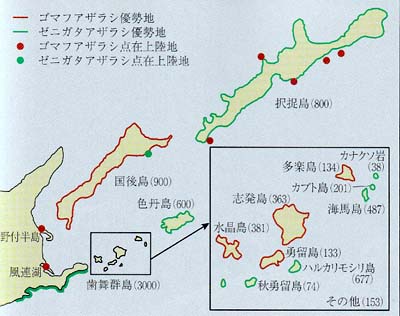

北方四島には五〇〇〇頭以上のアザラシ類が生息している。

このうち歯舞群島は少なくとも約二五〇〇頭で、三分の二をゼニガタアザラシが占める。

国境警備隊の監視施設が点在する以外に一般人は住んでおらず、島の周囲一〜三海里(約一・九〜五・五キロメートル)が保護区になっていることがアザラシ類の多さに影響しているとみられる。

「かなりの数」と聞いてはいたが、実際に頭数を数えてみて、大泰司はこの海域の豊かさと保護区の意義を改めて実感した。

北海道沿岸では三〇年ほど前、ゼニガタアザラシが絶滅の危機に瀕したことがある。

おしゃれな毛皮を着た外国人が札幌オリンピックでたくさん訪れ、毛皮ブームに火がついたこども一因であった。

ゼニガタアザラシは、黒っぽい体に白い輪のような斑紋が無数についている。

テレビの銭形平次が投げる穴開き銅銭に似た模様である。

この毛皮を原料にしたコートは見た目も美しいので、毛皮は高値で取引きされた。

それまでは漁業被害を防ぐため、分布域ごとに漁業者がハンターを兼ねて毎年間引きをしていた。

そこに新参のハンターも加わって乱獲されるようになった。

気がついてみると、根室半島から襟裳岬にかけて分布するゼニガタアザラシの数は約一〇〇頭にまで減った可能性がある。

「絶滅は時間の問題」と保護が始まった。

ゼニガタアザラシはその後右肩上がりに増え、「ゼニガタアザラシ研究グループ」などの調査によると、今では襟裳(えりも)岬(約五○○頭)、厚岸(あっけし)周辺(約三○○頭)の計約八〇〇頭になった。 |

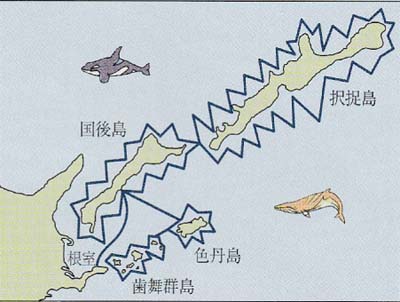

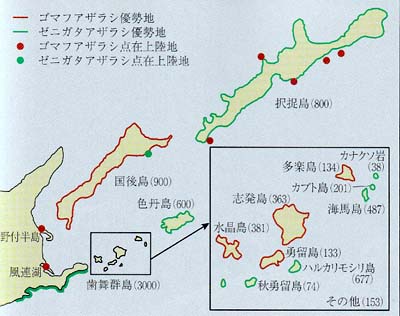

夏期のアザラシ類の分布。歯舞群島の合計は推定値

(北の海の動物センターの資料より作成)

|

根室海峡のアザラシ

根室半島の先端部に近いところのサケ定置網では一九八〇年代後半、年間一五〇頭近いアザラシ類が網に入って窒息死することも珍しくなかった。 若いアザラシが特に多かった。それは、分布域か拡大していることを意味している。

このように「死への回遊」を繰返していれば、とっくに絶滅しているはずなのに、現実にはそうはなっていない。何故なのか。

「歯舞群島から補充されるのではないか」。標識調査が二〇〇一年から日露共同で始まった。

歯舞群島で計四九頭に標識を装着したところ、これまでに二頭が根室半島で回収された。

すでに約四%が「死への回遊」をしていたことになる。

NPO法人「北の海の動物センター」の事務局長を務める小林万里さんの調査によると、最近では大人のアザラシも網に入るようになり、二〇年前に比べて来遊期も早くなり、小型化している。

餌が十分行きわたらないようになれば、体も小型化していく。

歯舞群島ではいよいよ飽和状態になっているのかもしれない。

一方、北海道沿岸では生息数の回復と比例するように、漁業被害が加速度的に増加している。

襟裳岬や厚岸湾では、増加に伴って網に入った魚を食べられたり、網を食いちぎられたりする漁業被害が激増している。

「数千万円の被害が出る年もある」と漁業者は空を見上げる。 |

標識調査のため捕獲され、

標識をつけられるゴマフアザラシ

(歯舞群島/西沢敏)

|

絶滅せず、それでいて漁業被害が抑えられる共生策はないものだろうか。

かっては駆除しようとしても、漁船を見つけるとすぐに海に入ってしまい、アザラシ類に接近するのは大変だった。

今ではシーカヤックで近づくと至近距離で坊主頭を並べ、「人間ウォッチング」をするようになった。

対策はひと筋縄ではいきそうにない。

5 トドの興亡 top

|

水中を優雅に泳ぐ焼印の刻まれたトド

(積丹/鍵谷美津男)

トドの岬

択捉島の南端・シカラガラシ岬は、「トドの岬」と呼びたくなるほどの数のトドが上陸している。

背後には野外ステージを思わせる岩がそそり立ち、トドの群れが押し合いへし合いしている。 |

ゴムボートを使ってトドの上陸場に接近する研究者

(択捉島/読売新聞社)

|

二〇〇〇年から四年間の生態調査で一〇五〜二一九頭が確認された。

大半が若いトドだが、中にはその年に生まれた幼獣も交じっており、一部が繁殖している可能性もある。

そのトドが択捉島で激減している。一九九二年の極東海獣類研究グループの調査では四匕四頭、さらに一九六三年までさかのぼると一三九五頭との報告もあり、減少が著しい。

一方、繁殖地でのトドの調査は、日露あるいは露米の共同調査として一九八〇年代から行われている。

子を捕獲してDNAを採取したり、焼印で標識をつける。北海道へ冬に来遊するトドの中にも、時々焼印が刻まれているものが交ざっている。

積丹(しゃこたん)半島では近年、トドとダイバーは「共存」しており、「トドと泳げる海」が魅力となっている。

ダイバーは水中で焼印のあるトドを撮影し、その提供写真は追跡訓査にも役立っている。

北方四島の生態訓査では、望遠レンズを使ってバシャバシャ撮るのがカメラマンの役割だ。

研究者にとっては、これが個体を照合するための格好の資料になる。

数ある写真の中から焼印の「標識」が刻まれているトドを見つけられるか否かが、研究に役立つかどうかの鍵を握る。

写真では一頭一頭は重なっていることも多い。

一部は読取れるものの、下一桁が読取れないようなケースはざら。

ところがその一頭がほんの少し動いた瞬間、焼印が読取れることがある。そういう一枚のために三六枚撮りのフイルムを何十本も使うのである。

また、死んで回収されたトドに焼印がついていることもある。

羅臼町で二〇〇六年の年末に駆除されたトド(体重約三六〇キロ)の死体には、「E141」の焼印が刻まれていた。

このトドは、北千島・中部千島に五ヵ所ある繁殖地のひとつ、ブラッド・チルポエフ島で一九八九年六月に生まれてすぐ刻印されたメスである。

一七歳と六ヵ月。野生のトドとしては天寿を全うしたといえよう。

環境省の知床世界自然遺産・知床国立公園羅臼ビジターセンターには、このトドの剥製が展示されている。

野外ステージを思わせる断崖を背に上陸するトドの群れ

(択捉島シカラガラシ岬/毎日新聞社) |

焼印を刻まれ、17歳で駆除されたトド

(羅臼ビジターセンター/石名坂豪) |

岩礁に上陸しているトドを数える日露の研究者(歯舞群島/毎日新聞社) |

トドと漁業

標識調査の結果、トドの回遊ルートが徐々に解明され、知床や北方四島には主に中部千島生まれが来遊し、日本海側には、中部千島とサハリン生まれが多いことが分ってきた。

一九六〇年代には北千島・中部千島の主な繁殖地(計五ヵ所)の繁殖参加成獣は八〇〇〇頭を数えたが、三〇年後には三〇〇〇〜四〇〇〇頭に減少した。

右肩下がりのカーブは択捉島シカラガラシ岬のそれと非常に似ている。

北海道では一九六〇年代に内浦湾まで来遊し、甚大な漁業被害をもたらした。

自衛隊が速射砲部隊を出動させて駆除したり、上陸する岩礁を爆破したほどである。

根室海峡では当時、三〇〇〇〜五〇〇〇頭ものトドが海を埋め尽くさんばかりだったという。

一九八〇年代までは一〇〇頭を超える群れがあり、上陸岩礁もあった。

しかし今世紀に入ると、トドの集まる「付き場」(五ヵ所)に合わせて一〇〇頭前後にまて減ってしまった。

トドと漁場が競合する刺し網漁船(知床/毎日新聞社) |

害獣駆除でトドを射殺するハンター(知床/毎日新聞社)

市街地の間近でうなり声を上げるトド(知床/北海道新聞社) |

どうして減ったのか

実は一九六〇年代までトドは北水平洋に約五〇万頭が生息していた。

それが今では一〇万頭の水準にまで減っている。

このため米国やロシア、カナダでは手厚く保護している。

そのうちオホーツク海を中心に分布するアジア系群は、一九六〇年代から一九九〇年代初期にかけて、二万七〇〇〇頭から一万三〇〇〇頭に減少した。

日本では害獣駆除の対象で、一九六〇年代から毎年数百頭単位で駆除され、最も多い年(一九七九年)には六七八頭に及んだ。

北海道でのトドの駆除数と、中部千島での減少を自然増加率や死亡率も合めてシミュレーションした結果、減少の原因は駆除と推定されることが高橋紀夫さん(現遠洋水産研究所)や松田裕之さん(現横浜国立大学教授)のグループの研究で明らかにされた。

駆除は長年、外国の批判にさらされてきた。 |

トドの分布。マークは繁殖地、数字は1歳以上の個体数

(プルカノフ、ラフリンおよび石名坂らの資料に基づく)

|

そこで一九九四年から北海道連合海区漁業調整委員会の規則で毎冬の捕獲数の上限を一一六頭(後に一二〇頭)に制限し、海区ごとに割当てた。数の根拠は毎年の捕獲頭数の平均値だった。

だが、体重の重いトドは、撃たれるとすぐに水没してしまう。平均値には、沈んだトドの頭数は含まれていない。

それでも中部千島ではここ数年、トドは増加傾向にある。

約四○○○頭まで回復したが、知床への来遊数は減るばかりだ。

かわって日本海側に現れるトドが増え、六〇〇〇〜七〇〇〇頭に達する。かってはせいぜい数百頭しかいなかった。

何かの異変が起きているのだろう。

知床の世界遺産登録に際し、国際自然保護連合(IUCN、本部スイス)は技術評価報告書の中でスケトウダラの激減がトドの減少をまねいたとして、資源回復に向けた海域管理計画の策定を求めた。

スケトウダラの減少もトドの減少も、海況の変化など駆除以外の影響もあると考えられるが、国際的に通用するトド管理案を水産庁が検討。

来遊数のデータに基づいて、生物学的間引き可能量(PBR)法を用いて、捕獲数を決める方針に改められた。

|

かっては「東洋の箱庭」と呼ばれた起伏の激しい丘陵

(色丹島/冨士田裕子)

|

高山植物の宝庫・色丹島 top

「東洋の箱庭」。かってそう呼ばれた色丹島。

切立った崖が続き、起伏に富んだ地形は森林とササ原がモザイク状に見え、海上から望むとゴルフ場を思わせる。

湿原には無数のワタスゲが揺れる。

だが、そこは高山植物の宝庫。カタオカソウやコダマソウなどの千島列島固有種や、北海道ではほとんど姿を消したウルップソウやアツモリソウも無造作に自生する。

研究者の目の輝きがそれを如実に物語る。

一平方メートルの中にエゾツツジ、チシマウスユキソウ、ウルップソウ、トチナイソウなど三〇種近い植物が生えている尾根があった。

単位面積あたりで北海道の高山植物の宝庫といわれる北海道大雪の二倍近い。

しかも北海道であれば種によって生える場所が異なるはずの高山植物が混生する。

植物の分布からみても、北方四島は温帯と亜寒帯の交差点。それだけに種数は多い。

周囲一五三キロの色丹島だけで七〇〇種を超える。

盆栽愛好家であれば垂涎の的のミヤマビャクシンの群落、温暖化と共に北海道から姿を消したカラマツの仲間・ダイマツの林もある。

保護区を設定し、植物の採取や伐採を制限するだけではなく、島の大半を立入り制限するなどして守ってきた旧ソ連と、それを引継ぐロシアの保護制度が支えていたのである。

だが、それもかなり怪しくなってきた。それは第四章で詳しく述べる。

|

湿原で風に揺れるワタスゲの大群落

(国後島/毎日新聞社)

|

千島列島固有種で、採集地のウルップ島にちなんで

名付けられたウルップソウ(色丹島/冨士田裕子)

北海道内ではほとんど消滅してしまったラン科のアツモリソウ

(択捉島/冨士田裕子)

|

top

****************************************

|