|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 終章

|

終章 自然遺産を守るために

1 世界遺産「知床」の拡張構想

top

前章では、豊かだった生態系に点滅する黄信号をつぶさに見てきた。

このままでは、本州で高度経済成長期に日本が失った自然と同じ過ちを北方四島でも繰返すことになりかねない。

では、どうすればこの生態系を保全することができるのか。

打開の糸口はユネスコの世界自然遺産・知床の拡張にある。

遺産のエリアを北方四島の北隣のウルップ島まで広げることで、生態系の維持と同時に、密漁や乱獲をしにくい環境への移行が可能になるかもしれない。

ユネスコの傘の下での開発計画であれば、野生動物の営みを阻害しない形を要求されるだろうし、持続可能な漁業へのソフトランディングも求められるであろう。

そもそも広大な海域相手に、取締り当局だけで密漁を監視するには無理がある。

世界遺産のエリアに入れてしまえば、密漁しづらい環境も整ってくるだろう。

一方、生態系の豊かさをエコツアーという形で享受するなら、野生動物と人間との新しい遭遇のドラマも用意されている。

日本人にとってもロシア人にとっても野生動物にとってもプラスになるような方向へと、今まさに舵を切っておく必要がある。 |

国後島から望む知床連山

(国後島/児玉泰子)

|

|

たき火で暖を取る日露の調査隊 たき火で暖を取る日露の調査隊

(択捉島/読売新聞社)

|

「てるてる坊主」を作り、天候が回復することを祈る研究者

(歯舞群島/毎日新聞社)

|

湾岸道路計画を阻んだ研究書

切立った断崖絶壁の続く知床半島に十数年前、半島を一周する湾岸道路と遊歩道の整備計画が浮上したことがある。

日本中にくまなく道路網が整備されようとしていた時代。当然のことのように原始の秘境・知床にも計画がもちあがった。

だが、計画はいつの間にか絶ち消えた。

大泰司紀之・中川元編著『知床の動物』(北海道大学図書刊行会)は、計画を白紙に戻す原動力となったといわれる。

これは北海道大学と地元の研究者らでつくる「知床動物研究グループ」が二〇年近い総合調査をもとに知床の保全策をまとめた研究書だ。

同書には、「保護すべき地域」と「人間が利用してもよい地域」が具体的に示されていた。

地道な研究に基づく調査の積重ねは、開発を阻む力をもっていたのである。

二〇〇五年、ユネスコの「第二九回世界遺産委員会」で知床は世界自然遺産に登録された。

今にして思えば、湾岸道路ができていたら、登録はなかっただろう。

登録の際、ユネスコが高く評価した「陸と海とのつながり」を道路が断ち切ってしまっていたかもしれないからだ。

「継続調査に基づく保全策の提示」という手法を北方四島のために応用できないかと考え、大泰司らは総合調査に着手した。

自然保護というと、どうしても「開発反対」のこぶしを挙げる人々を思い浮かべがちだが、調査の中核となってきたNPO法人「北の海の動物センター」は、「人々の暮らしを成り立たせながら、同時に生態系も保全していけるような将来像」を探る作業を続けてきた。

日本人はもちろん、島に暮らすロシア人、動物、自然、そして産業や地域振興にとっても長い目で見てプラスになるやり方を。 |

日本最大の瀑布・ラッキベツの滝。

下方は調査ボート

(択捉島/北海道新聞社)

|

係争の地でも共同歩調で拡張は可能

|

世界自然遺産知床の拡張案(作図・川村秀明)

世界自然遺産の現地調査を行ったIUCNは、知床について、「流氷の中に封じ込められていた植物プランクトンの大発生が巨大な生態系ピラミッドを形づくる」と評した。

この評価はむしろ近隣の島々にあてはまる。

世界遺産条約は、領土問題の未解決な係争地であっても、両国政府が共同歩調を取れば、登録や拡張は可能と定めている。

ウルップ島を含めるのは、流氷生態系が同一であることはもちろん、双方の立場を考慮しての線引きだ。

IUCNも知床の技恆評価報告書の中で「将来的に近隣の諸島も含めた形の「世界遺産平和公園」として発展させることも可能である」と提言した。

そこにはどのようにそれを実現させるかについてまでの言及はなかった。

まず、知床を登録し、「後のことは日露間で知恵をしぼれ」と言われたも同然である。 |

いまも残る戦前の日本建築(択捉島/毎日新聞社)

単冠湾の近くに散乱していた大量の薬莢。

戦時中に日本軍が捨てたとみられる (択捉島/児玉泰子)

|

だが、ウルップ島まで拡張するという方法であればそれは可能かもしれない。

生態系は同一で、しかも日露両国に失うものはないのだから。

日本は、知床から北方四島までの範囲に円を描く。ロシアは、ウルップ島から四島までの範囲に円を描く。

「共通項」は四島である。

四島までの拡張案なら、ロシアは実効支配の現状を盾に拒否するだろう。

知床は日本、四島は係争地、ウルップ島はサンフランシスコ平和条約で日本が放棄した島であるから、ウルップ島を含む拡張案であれば双方の立場を害さないはずだ。

もちろん千島列島の北端まで拡張できればベストだが、列島の総延長は一二〇〇キロ以上になる。

仮に両国が共同で密漁を監視するにしても、広すぎて現実的でない。

ロシアは領土問題を棚上した状態での四島の共同開発を期待している。

だが、もし現状のままで共同開発を進めるならば、いたずらに密漁と乱獲を激化させるだけである。

急務なのは、持続可能な漁業を可能にさせるための方法論である。

もし拡張が実現すれば、「世界の目」がこの地域に注がれる。

知床の登録にあたりIUCNは、スケトウダラの資源回復に向けた海域管理計画の策定を日本政府に求めた。

拡張に当たっては、おそらく両国に対して資源の再生と回復を迫ってくるだろう。

日露双方とも“法の抜け穴”を塞ぐ努力が求められる。

「この生態系をどうすれば保全できるか」。継続調査の過程で、日露の研究者がひざを突き合わせて議論していく中からこうした構想が生まれたのである。

2 「監視療法」としてのエコツアー

top

日本人にもロシア人にも動物にもプラス

自然保護を求める人々は、往々にして動植物の保全を最優先に求めがちだが、それだけでは広範な理解を得ることは難しい。

まして北方四島には一万六〇〇〇人以上のロシア人が暮らす。

北方領土問題が解決していないため、日露間にはいまだに平和条約が結ばれていない。

だが、締結後は日露混住の地とすることも検討されている。

「北方四島復帰に伴う諸題――主として露系住民の処遇について」という提案がある。 日露双方の政府に影響力のある民間のシンクタンク「北方領土復帰問題研究会」(座長、杉山茂雄・法政大学名誉教授)が一九九九年にまとめたものだ。

この提案にも含まれているが、動物にもロシア人にも日本人にもプラスになり、ひとつの生態系としてきちんと保全していけるような共生策が必要であろう。 この地域の最大の産業は将来にわたって漁業と水産加工業であることは間違いない。

それだけでなく、もし野生動物がきちんと保全されるのであれば、次なる産業として注目されるのは、野生動物と共生する形でのエコツアーだ。

とりわけシャチやラッコ、トドなど海獣類の観察を基本にすえたエコツアーは極めて有望である。

さらに野鳥も忘れてはならない。

「日本野鳥の会」は五万人以上の会員を抱えているが、その中にはエトピリカやウミガラス、シマフクロウなどの希少な鳥をウォッチングするために北方四島を訪れたいと思っている人もかなりいるはずだ。 海の生態系の頂点に立つシャチが択捉島沿岸に定着している可能性もある(3章2)。

とすれば、北米北西部に匹敵するシャチ・ウォッチングの拠点になるかもしれない。

ただ、夏場は霧が深く、秋には海が荒れるという難はある。 |

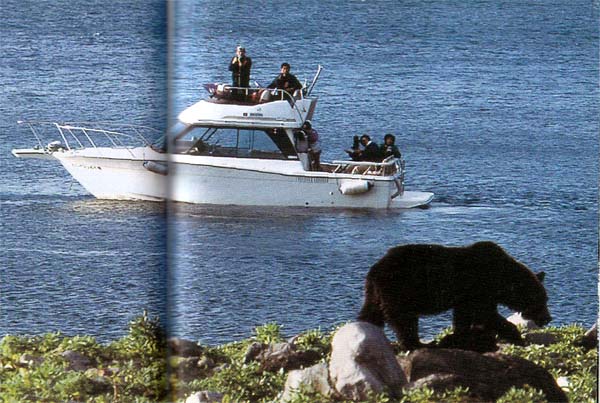

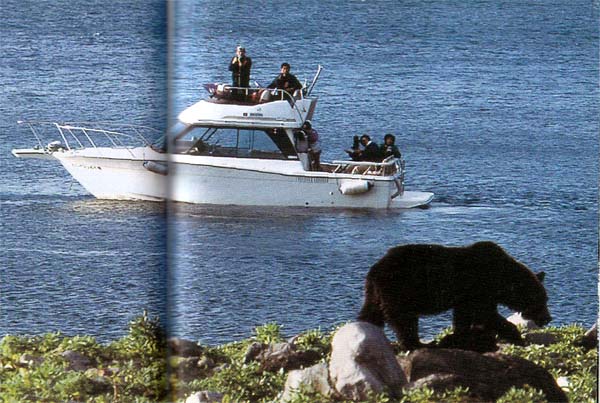

流氷の上で繁殖するクラカケアザラシの親子をウォツチングする

観光船を使ったエコツアー (知床/毎日新聞社)

|

海を自由に漂っているラッコも魅力的だ。

水族館の水槽ごしに見るラッコもすばらしいが、野生のラッコを自分の目で見ることにはかなわない。

トドは国内の上陸場がほぽ消滅している現在では、択捉島南端に近いシカラガラシ岬と歯舞群島のカナクソ岩は格好のポイントだろう(3章5)。

|

好物のイカ類を求めて深海に潜水するマッコウクジラ。

その瞬間を目の前でカメラに収めることのできる根室海峡の

ネイチャー・ウォッチングは、将来の北方四島のエコツアーにも応用できそうだ。

後方に見える島は国後島(知床/毎日新聞社)

海上からアプローチするヒグマ・ウォッチング(知床/毎日新聞社)

|

たも網を使って川の魚類調査をするロシアの青少年

(択捉島/朝日新聞社)

水産業に次ぐ産業として有望

四島に暮らすロシアの青少年を調査船に乗せたことがある。

色丹島の日帰りアザラシ・ウォッチングも、択捉島の二泊三日のホエール・クルージングも大好評で、「すごい」などの歓声を口々に上げ、自分たちの暮らす島の魅力を実感していた。

この中から将来のネイチャー・ガイドが生まれるかもしれない。

病気には、「対症療法」と「原因療法」がある。

だが、環境を守るには、これに加えて「監視療法」も必要である。

密漁や乱獲をしづらくさせるような環境整備。 |

川で採集した魚を自慢げに掲げるロシアの少年

(択捉島/倉沢栄一) |

エコツアーの船に乗込んだ観光客は、おそらく高性能のビデオや望遠レンズで動植物の写真を撮るだろう。

そのついでに、漁をしている船を撮影してもらい、全地球測位システム(GPS)で位置を報告してもらえばいい。

人の目が多くなれば違法な操業もしづらくなる。エコツアーは、そういう意味で「監視療法」になりうるかもしれない。

3 持続可能な漁業 top

「同じ魚で生きているもの同士」と、ワシと共生する余裕が人間の側にあった。

トロール船による乱獲と地球温暖化が、この共生の余裕を失わせた。

三〇〇〇〜五〇〇〇トン級の巨大なソ連のトロール船が操業を始めたのは一九八八年。

多い年は一〇隻以上が操業した。

出現からわずか四年でスケトウダラの漁獲量は一〇分の一以下の水準に落込み、その後も下方低迷状態を抜け出せていない。

「ロシアのトロール船に捕られてしまうくらいなら」と日本漁船も競って操業を続けた。

一九八〇年代に年間六万〜十一万トンあった水揚げは、九〇年代に入って一気に減った。今や一万トンを切る。

スケトウダラは三〜五年で成熟する。だがトロール漁法は成熟前の魚まで根こそぎ漁獲してしまう。

トロール漁の禁止は世界的な趨勢だが、ロシアではいまなお主流だ。

「おこぼれ」にあずかれなくなったワシも羅臼に見切りをつけ、サケ・マスが自然産卵している国後島などへ分散した。

山に糧を求めたワシもいた。彼らは狩猟で撃たれたエゾシカが山中に放置されているのを見つけ、空腹を満たした。

「山ワシ類」への変身である。

だが、誤って鉛弾をのみ込み、急性鉛中毒で次々と命を落としていった。

一〇〇羽以上がすでに犠牲となっている。

地球温暖化の影響も、再生産を著しく妨げている。スケトウダラの卵のふ化に適した水温は○〜七度。

適水温の幅が狭く、それより低くても高くても生残率が下がる。

さらに、海水の塩分濃度が下がると、ふ化しづらくなることも分ってきた。

地球温暖化で流氷が解ければ、濃度は下がる。

激減した時期は流氷の勢力が弱くなり始めた頃だった。

誰が海ワシ類を死に追いやったのか。

トロール船なのか、日本漁船なのか。それともタラコや明太子を食べる消費者なのか。

はたまた温暖化なのか。あまりに多くの悪条件が複雑に絡み合い、不幸な結果をまねいているとしか思えない。

世界遺産の審査の過程で、IUCNは日本政府にいくつかの課題を出した。

「推薦地の根本的な重要性は、陸域と海域の相互関係に基づくもの」であり、海域の保護は「限定的で不十分」と指摘。

特にスケトウダラの漁獲量の激減を懸念し、「繁殖、産卵、成育場所を厳しく保護し、これらの地域内では当該魚種の漁労を行わないことを確実に実行すべきだ」などとしている。

IUCNは登録時の「宿題」の一つとして、「海域管理計画」の二年以内の策定を求めた。

だが、トロール船の問題は領土問題を含めた外交問題をはらむ。ロシアとの連携を模索しているが、まだ解決策は見出されていない。

海獣類の被害を減らすには

|

海獣類が入れないように工夫された定置網

(知床/鈴木芳房)

|

「幽霊漁業」をさせないために開発中のカニかご

(西内修一氏提供)

|

ラッコを「定置網の中でおぼれさせない」ようにするためには、どうすればいいだろうか。

夏から秋にかけての太平洋沿岸には定置網が張り巡らされている。

漁業権の補償には莫大な財源が必要で、定置網漁業をやめさせるのは現実的ではない。

ラッコの嫌がる超音波を各網に設置するという案があるが、そうした機器の開発のためにはかなりの年月と費用が必要だろう。

サケやマスをできるだけ多く網の中に追込むために工夫された定置網では、海獣類が迷い込んで命を落とすことまでは想定されていない。

海獣類はサケを傷ものにしてしまったり、溺死すれば重くて網起こし作業の邪魔になる。双方にとって不幸な現実がある。

ところが、択捉島沖では事情が違った。二〇〇一年、定置網を横切るシャチを目撃した。

「あっ、危ない」と思った瞬間に群れは、何もなかったかのように浮上したのである。

この網では「ラッコもアザラシもおぼれない」とサハリン漁業海洋学研究所のアレクサンドル・ボルダレフ海獣保護国家監督官は言う。

それどころか、「自由に出入りしている」と。

ロシアの定置網には、基本的に天井の部分に網がない。アザラシはおぼれて窒息死するどころか出入り自由で、網の中で腹いっぱい食べた後に簡単に脱出できるのである。

人間が魚を独占するのではなく、「アザラシにもきちんと分け前をあげよう」という発想である。

アザラシの食害率を水揚げ量全体の六〜七%と見積もっていたが、最近は三二%の食害を受けた網もあり、今後は「何らかの対策をとることもありうる」と顔をくもらせた。

二〇年ほど前までは北海道沿岸の定員網にも天井網はなかった。

だがその後は、かかった魚を全て捕ろうとする漁獲努力が強まり、はからずも動物たちを死へと追いやっている。

東京湾で二〇〇五年、大型連休中に市民の目を楽しませていたコククジラが千葉県沖の定置網に迷い込んで死んだ事件は記憶に新しい。

その後もコククジラは宮城県女川(おながわ)市で親子が、岩手県大船渡市でも二頭が定置網の犠牲となった。

二年間で計四頭。

IUCNは「いずれもメス。このままでは西太平洋の個体群が絶滅する可能性が高い」と日本政府に警告した。

海獣類を窒息死させない方法も開発されつつある。

北海道東部の定置網では、魚は通れるが、ラッコやアザラシは通抜けることができない構造の「鉄の扉」を網の入口に付ける試みが始まっている。

海獣類が中に入れないように改造すれば窒息死は防げる。こうした「動物にやさしい漁具」なら、いくらでも輸出ししてほしいところだ。

海鳥を網から守るため、“見えない力ーテン”を海鳥にも見えるように改造する試みも行われている。

小城春雄さんは流し網の上部を水深一〇メートルぐらいまで黒く着色すると、海鳥の犠牲をかなり減らせることを突き止め、業界に試作品を渡して製作の検討を依頼したことがある。

しかし本格的な導入はされないまま今日に至っている。

第四章で「幽霊漁業」の怖さを書いたが、これを防ぐ漁具の開発も始まった。

独立行政法人水産総合研究センターでは、カニかごの一部に特殊な繊維を織込み、海中にしばらく沈めておくと、繊維が破れてカニが逃げられるような力二かごの研究を進めている。

実用化はまだだが、こうした漁法の導入も急がれる。

日露合意の下、四島で実用化できれば、資源再生の切札になる可能性もある。

漁業資源の再生に向けて

カニの増殖については、画期的な成功例が京祁府にある。

一九八〇年代初め、「マッバガニ」として有名なズワイガニの漁獲は低迷していた。

再生に向け、産学が協同して資源の再生に取組んだ。

ズワイガニには集団で繁殖をする「産卵域」がある。そこに廃船を沈め、トロール船が操業できないようにした。

すると底引きによるかく乱がなくなり、稚ガニが増え始めた。

周辺部にも次第に拡大し、一二年後には漁獲量が約六倍まで回復したのである。

こうした手法を花咲ガニや毛ガニに応用できないだろうか。

北海道根室市とサハリン漁業海洋学研究所は二〇〇〇年から共同で、花咲ガニの資源回復に向けた「ハナサキ・プログラム」に着手した。 |

日本のこいのぼりをたなびかせて来たソ連の交流船。

後方は知床連山 (根室海峡/平野禎邦)

|

完全養殖をバネに、生態研究と増殖技術の向上で枯渇の著しい資源の再生を図ろうという取組みである。

完全養殖はマグロなどで知られるようになったが、これは人工的な環境の中で二世代にわたって世代交代させる技術である。 四島と根室半島の花咲ガニは、遺伝子的に同じ系統群である。

メスは六歳ごろから産卵を始め、二年後からは三万粒もの卵を抱くようになる。

卵を抱いたメスを捕って水槽でふ化させ、ある程度の大きさまで育て、放流する技術も有望だ。

だが、市は財政難で研究所もプロジェクトも風前の灯火。

国や北海道が予算を投入し、巨大プラントを建設して稚ガニを大量生産すれば、早ければ一〇年で最初に放流した稚ガニが成熟し、子孫を残せる大きさになるだろう。

top

****************************************

|

たき火で暖を取る日露の調査隊

たき火で暖を取る日露の調査隊