|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 日本にも象がいた

2

1 竜骨のなぞ top

五色竜歯

「咲く花の匂う」ようであった天平の時代―古代の日本人は、唐、西域、ペルシャ から東ローマにつながる世界文化をたくみに吸収して、新しい創造をこころみでいた。

そのすぐれた技術の産物は千二百年の星霜によくたえ、奈良の正倉院(しょうそういん)の宝庫に、今もなお当時とほとんど変らないその姿をとどめている。

正倉院は、有名な奈良の大仏の裏手、三笠山(若草山)のふもとの東大寺のひっそりとした一角にある。

しかしながら、そこには天平時代の工芸品ばかりでなく、日本人と象の化石との交渉の歴史を秘めた「竜骨」というものが保存されていることを知っている人は少ないにちがいない。

南北に細長い、校倉(あぜくら)づくりのこの建物は、北から北倉、中倉、南倉の三部にわかれているが、その北倉におさめられている正倉院薬物とよばれるもののなかに、竜骨が含まれている。

一九四八年(昭和二三年)から翌年にかけて行われた、この薬物の大規模な調査結果は、大著『正倉院薬物』としてまとめられた。

それによると、これらの薬物のなかには、麝香(じゃこう)、犀角(さいかく)などとよばれる動物性のもの、人参(にんじん)、大黄(だいおう)などの植物性のもののほか、寒水石(かんすいせき)、理石(りせき)、雲母粉(うんもふん)などの鉱物性のものまであって、これらの原産地をもとめてみると、全アジアの各地におよび、渡来してきた地域の広さをうかがい知ることができる。

そうしたもののなかに「五色竜歯」と名づけられているものがあり、原本である天平時代の目録『種々薬帳』には「五色竜歯 二四斤」としるされてある。

薬物調査のときにこれを鑑定した鹿間時夫によると、それは象の臼歯(きゅうし)の化石であり、インドのシワリク山地(パキスタンの北力、ヒマラヤ山脈の南方にある丘陵地帯で、世界的に有名な哺乳動物の化石の産地)から発見されているナルバダ象という化石の象のものとされた。

『種々薬帳』には、この五色竜歯のほかに[竜骨]「白竜骨」「竜角」「五色竜骨」というものがしるされているが、これらはそれぞれインドおよび中国の山西、河南産の化石の鹿の角、歯、四肢骨などの断片であるといわれる。 |

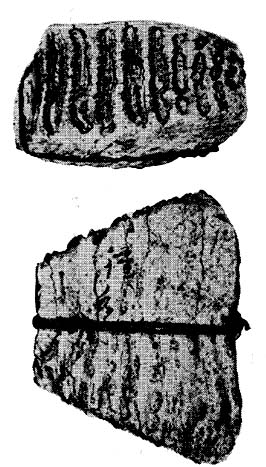

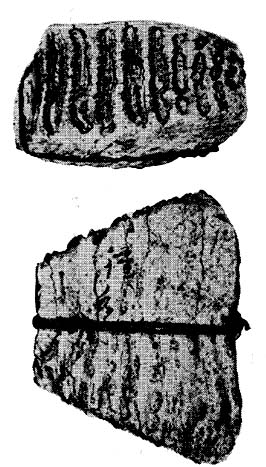

五色竜歯(正倉院薬物)。

ナルバダ象の臼歯の化石。

上は咬合面を示し、下はその側面を示す

|

最後の五色竜骨といわれるものは今では見ることはできない。

竜骨とか竜歯というものは、中国ではかなり古くから民間薬として鎮静剤や精神安定剤として使われていた漢方薬の一種なのである。

前漢のころの『神農本経』(前五〇年ころ)は、漢方薬の古典であるが、それにはすでに竜骨、竜歯のことがしるされているし、また、唐のころに出された『新修本草注』(五九年)には、「五色のものがよい」とあり、五色竜骨や五色竜歯のことが知られるようになった。

つまり、天平のころに、はるばる唐から遣唐使などによってもちかえられた「五色竜歯」とよばれる象の化石は、当時の日本人にとっては貴重な舶来の新薬といったわけのものであった。

しかし、当時の人々は、その新薬の正体が象の歯の化石であるなどとは考えもしなかったであろうし、大体その頃の日本人は象という動物の存在そのものについてもほとんどなにも知っていなかったのである。

竜骨の正体が明らかにされるには、さらに長い長い年月を必要としたのであった。

4

竜骨論争

一八〇四年(文化元年)の一一月のことであった。

琵琶湖の西岸にある堅田町(近江国志賀郡伊香立(いかだち)村南庄(なんしょう))の農夫市郎兵衛は、畑をたがやしているうちに、奇妙な動物の骨を発見した。

この発見は、さっそくに、その地域の領主、膳所(ぜぜ)の本多侯の耳にはいった。

本多侯が学者をさしむけてしらべさせたところ、それは書物にある竜骨に間違いないという鑑定であったので、本多侯は、竜の骨が発見されたことはまさに吉兆であるとして、出土地を竜ヶ谷とよび、嗣(ほこら)をたてさせ、発見者の市郎兵衛には竜の姓を使うことを許した。

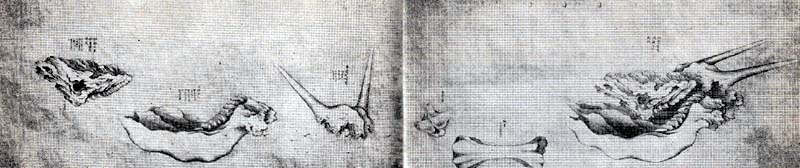

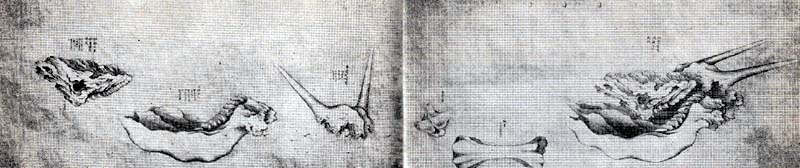

|

また、市郎兵衛には新しく開墾した土地四畝(せ)一五歩(ぶ)の年貢を永代に免除して、「私用勝手たるべし」というお墨付まであたえているが、今日もなお、当時に描かれた竜骨のスケッチ(上図)がのこっている。

このように、今から一六○年ほどまえにも、竜骨の正体はなにかというなぞはまだとけなかったのである。

古代の中国で生まれた、竜の骨という考えは、いぜんとして人々の頭のなかにこびりついていた。

つまり、象の骨は、化石としてではなく、実用的な漢方薬の石薬としてのみ取扱われていたわけである。

漢方医学の薬は生薬といわれ、これには国産の和薬と外国産の漢薬との二種類かある。

昔から、日本では、正倉院薬物に見られるように漢薬が珍重されていたが、時代がたつにつれて和薬もしだいに使われるようになった。

ことに、江戸時代初期の鎖国令(一六三六年)の後には漢薬も手にはいりにくくなったため、和薬の研究がさかんになり、日本的漢方医学がおこり、それに関係して日本の博物学がうまれた。

貝原益軒の『大和本草』(一七〇九年〔宝永六年〕)、木内石亭の『雲根志』(一八〇一年〔享和元年〕)はその代表的なものであり、それは中国古来の学説をそのまま信じこむのではなく、同種類のものを日本でもしらべ、その物について実質的に研究するというものであった。

このころになって、竜骨や竜歯についても、それまでの竜の骨や歯であるという古来の説について疑問がもたれはじめ、江戸時代中期には、それをめぐる論争が展開されたのであった。

これが世にいう「竜骨論争」なのである。

その頃、讃岐、阿波、備前など瀬戸内海をめぐる地域や海底からは、盛んに「竜骨」といわれるものが発見されていた。

とくに、小豆島沖の海底は「竜骨」がたくさん見つかる産地として有名であった。

そして、そうした日本の竜骨が真の竜骨であるかどうか、ということがおもな論点とたっていた。

原典である中国の書物を検討してみると、竜は霊物とされ、その習性や形態についてくわしく書いてある。

しかし、書物によってその記載ははなはだしくちがっていた。ところが、イヌとかネコのような他の実在の生物についての記載は、書物がちがっていても、その習性や形態についてはよく一致していた。

従って、まず、竜とは何か、という疑問がそこで出された。

6

もとより、竜は空想の産物であって、その形態は、ラクダの頭、鹿の耳、ウサギの目、蛇の首、カエルの腹、鯉の鱗、タカの爪、虎の手のひらなどがこんぜん一体となって原型となり、人により、地域によって、その空想は様々なものに発展していた。

たとえば、中国の竜は四本の爪があり、日本の竜は三本の爪であり、清国の象徴として国旗にかかれた竜を見ると、それは五本の爪をもっているというような具合である。

また、その習性については、

「竜は霊物であるから生死は超越している。だから、死んで遺骸をのこすというようなことはないから、世に竜骨というものは真っ赤な偽物である」

という説があり、これに対して、

「蛇が脱皮して成長するように、竜は脱骨して大きくなる」という古い説にもとづいて、

「その脱骨したものが竜骨である」という説もあって、諸説紛々としていた。

またその頃には象の骨格についての知識も次第にえられるようになり竜骨と象の骨格との類似性も問題になっていた。

琵琶湖の西岸で「竜骨」が発見されてから七年後、一八一一年(文化八年)には、長い間つづいた竜骨論争にも終止符がうたれる時がきた。

阿波の医学館の典講(いまでいえぱ講師)小原春造(峒山=どうざん)は、この年、『竜骨一家言』を著わしたが、それによると今までの混乱は、種々雑多な骨を全部、竜骨として、ひとつの竜にむすびつけようとしたためにおこったのであり、竜骨の一部は明らかに象の化石の骨である、というすっきりした結論をくだしたのであった。

このように、一九世紀の初頭になって、はじめて、日本にも象の化石の骨が産出するということが認識されるようになったが、それがどのような意味をもつかが明らかになるには、日本における近代科学の芽ばえをまたなければならなかったのである。

天変地異説

竜骨のような思想は東洋ばかりでなく、ヨーロッパにもあって、過去の生物の遺骸である化石が地下から掘り出されると、神秘的なものとして、頭にえがいた未知の動物にあてはめられていた。

一六九六年に、ドイツ中央部のゴータの近くにあるブルグトンナで、マンモス象の骨格が発見されたことがあった。

その土地の高等学校の教師をしていたエルンスト・テンツェルはこれに関心をもち、それらが土壌の下の硬い岩石から見つかったことと、アジア象

* の骨格との比較から、化石化した象の骨である、という意見をのべた。

* アジア象 インド象ともいう。 しかし、インドばかりでなく東南アジアの地域に広く分布しているので、アフリカ象に対してアジア象とよばれる。

学名はエレファス・マキシムス。

すでにギリシヤ時代から、化石が過去の生物の遺骸であることは知られていた。

しかし、過去と現在との関係についての正しい理解、つまり、自然についての歴史観はまだ確立していなかった。

そこで、化石を大地の神秘的な力の産物と考え、「自然のたわむれ」として解釈するアリストテレス以来の立場や、宗教上の説にむすびつけて化石を「ノアの洪水」によって死滅した生物の遺骸としてあつかう立場が、支配的であった。

従って、その頃ヨーロッパの各地では、化石の象の骨格がしばしば発見されていたか、それらはいずれも、空想上の動物であるドラゴンとか、一角獣(いっかくじゅう、ユニコーン)、グリフィンの骨格とされていた。

8

哲学者のライプニッツも、その著書の『プロトゲア』(一六八〇年)に、マンモス象と犀の化石の骨を組み合わせた「一角獣」の図をもっともらしくかかけている。

こんな状態では、テンツェルの意見が猛烈な反対をうけたのは当然で、あげくのはては裁判にかけられることになってしまった。

彼は、法廷で弁明これつとめたが、大勢は不利で、判決の結果は「自然のたわむれによるものである」ということにきまり、テンツェルは自分の説を撒回しなければならなかったのである。

他方、北アメリカでも、一八世紀の開拓期には、各地から沢山のマンモス象、マストドンの象の化石や、化石の馬の骨や歯が発見されていた。

その頃、マサチューセッツの総督ジョセフ・ダッドレーは、ハドソン河に沿う地帯でマストドンの化石の骨と歯を発見したが、彼は当時の考えにもとづいて、それらをノアの洪水で溺死した巨人のものであるという判定をくだしていた。

ところが、アフリカからつれてこられた彼の黒人奴隷たちは、故郷で見なれた象の骨との比較から、それらが象の骨であることをちゃんと知っていたのであった。

化石と竜骨とを結びつける考えは、化石と現生のものと比較するという実証的なもののみかたが強まるにつれて崩壊をはじめた。

こうした方法をまとめあげたのが、比較解剖学の祖といわれるキュビエ(一七六九〜一八三二年)であって、脊椎動物古生物学の父ともいわれている。

彼は、当時、世界の各地からパリに集められたいろいろな動物の骨格を比較解剖学の方法によって研究したが、さらにその研究は化石の骨や歯におよんだ。

キュビエは、断片的な化石の骨や歯から、もとの動物を復元することも提唱したが、彼のおこなった復元が、後になって、完全な骨格の発見によって裏づけられることもあったので、声望は非常に高く、その影響は学界のみならず一般の人々にも広くおよんでいた。

しかしながらキュビエは、当時のフランスの実証主義の思想にもとづく「事実についての正確な知識の蓄積」のみを追求し、同時代のビュッフォン、ラマルクなどの自然の歴史観、つまり進化思想については「思弁的なもの」として拒否していた。

つまり彼は過去の生物と現在の生物との間に、連続的な変化というものは認めず種の絶対性と合目的性を信じていた。

そうして彼の立場は、地球上の生物の変遷は、突然におこった地球の変動による過去の生物群の絶滅と、その後、あらたに創造された生物群によるおきかえであるとする「天変地異説」となったのである。

キュビエの社会的地位と研究の実績によって、その「天変地異説」は当時の社会に容易に受入れられた。

化石の竜骨観が封建社会の思想であるとするならば、資本主義社会へ急速に移行しつつあった当時にあっては、実証主義にもとづく天変地異説は近代思想として歓迎されたにちがいない。

しかしながら、キュビエの思想はあまりにも偏狭であった。

キュビエは、パリ盆地で地層の観察も詳細におこなったが、そこに見られる傾斜不整合の現象(下位にある地層が著しく傾斜して、その上に上位の地層が水平にかさなること)は、天変地異説にとってもっとも都合のよいことであった。

10

しかし、自分の眼で見たもの以外を信用しようとしなかった彼にとっては、その現象が地球的規模の現象としては、ほとんど問題にならないぐらいふ規模のものであるということは正当に評価できなかった。

従って、彼の天変地異説は、エンゲルスによると「奇蹟を自然の本質的な要因にした」にすぎず、実質的にはそれまでの天地創造説やノアの洪水説とは異るところがなかったのである。

斉一説と進化論

キュビエと同時代のスコットランドのハットンは、『地球論』(一七九五年)のなかで「現在は過去への鍵である」という命題をのべた。

この思想は、地質学者ライエルの『地質学原理』(一八三〇〜三三年)によって、「天変地異説」に対する「斉一説」として確立された。

つまり、過去に行われた自然の変化を明らかにするには、現在行われている過程を解析するのと同じような考え方と方法によって追求することができるし、また、現在のできごとは、過去からの連続であるとして、過去と現在との連続性と統一性を認めたものであった。

すなわち、自然の変革は、神とか超自然的な契機によってもたらされるものではなく、自然の歴史のなかに内在するものなのである。

このような、「天変地異説」と「斉一説」という二つの大きな思想のたたかいの中でダーウィンの進化思想ははぐくまれた。

二二歳の、若きダーウィンがビーグル号にのって航海に出た一八三〇年には、ライエルの『地質学原理』の初版が出版された。

ダーウィンはケンブリッジ大学での恩師、植物学のヘンスローからこの書物を渡され、「面白い本だが、その考えにかぶれないように」といわれたと伝えられている。

しかしながら、彼がその航海中に各地で見聞したことは、船中で読んだこの書物からの感銘を深める結果となり、かれを進化思想へと導いていったのである。

そして、その後の長期にわたる資料の蓄積と考察は、ついに一八五九年の『種の起源』として進化思想の土台をきずくことになった。

2 日本の象 top

享保(きょうほう)の象

竜骨論争によって、日本の各地から出土する竜骨が、象の化石であることは、しだいに明らかにされた。

そして同じ頃には、日本人の象そのものについての認識もしだいに深められてきていた。

日光の東照宮にある上神庫(かみしんこ)は、奈良の正倉院の宝庫を手本にしてつくられたものである。

その壁画には、江戸時代初期の画家、狩野探幽(かのたんゆう、一六〇二〜六四年)によって、想像上の様々な動物の姿がえがかれているが、そこには、竜やバクとならんで象の姿も見られる。

バクは人間の顔をしており、象は鼻こそ長いが、昔の蓄音器の朝顔型のラッパのような大きく外に開いた耳をもち、いかにも想像だけで描いたものであることがうかがわれる。

歴史時代になって日本に象が渡来したのは、記録によると、一四〇八年(応永一五年)に、南蛮船が若狭に黒象を一頭もたらして、将軍足利義持に贈ったのが最初であった。

第二回目は、一五七四年(天正二年)に明国船が博多に、第三回目は翌年、同じく明国船が豊後国(大分県)臼杵(うすき)の浦に象をつれてきた。

12

第四回目には一六〇二年(慶長七年)、交趾(コーチ、南ベトナム)から虎、象、孔雀か徳川家康に贈られたという記録がある。

これらは、いずれもアジア象であったが、日本人全体の象についての認識を深めるようなことにはならなかった。

ところが、それまでの日本人の象についての認識を一変させるのに重要な役割をはたしたのは、第五回目に渡来した象で、「享保(きょうほう)の象」としてよく知られているものである。

それは、狩野探幽の時代より、およそ半世紀後、一七二八年(享保三年)の六月七日、時の将軍吉宗の命によって、清国船が、広南から長崎にもたらしたオス・メス二頭のアジア象であった。

長崎にもたらされた二頭の象のうち、メスは、舌の上にはれものができて九月に死亡した。

のこされたオスは、五歳で、背の高さは一・七メートルぐらいであったが、翌年三月一三日に長崎を出発、四月一六日に大阪に着き、同二六日に伏見から京都にはいった。

そこで、この象は従四位の位が授けられ、「広南従四位白象」といういかめしい名前をつけられて宮中に参内した。

中御門天皇・霊元法皇の前にでた時には、膝をついて敬礼したといわれる。

四月二九日に京都を出発、ゆうゆう一日五〜六里のわりで道中をして、五月二五日にようやく江戸についた。

今日の東海道新幹線のことを考えると、まるで嘘のような話であるが、のんびりした道中で、途中の警護、食物の用意、橋や道路の修理など大変なさわぎで、また、大ぜいの見物人でにぎわった。

この年から一三年間、この象は浜御殿で飼われ、何度も江戸城につれてゆかれた。

しかし、一日の食糧が、餡(あん)なし饅頭(まんじゅう)一桶(五○個ぐらい)、真菰(まごも)一五抱、根笹(ねざさ)一五抱とあるから大変な大食漢であったらしく、寛保元年(一七四一年)に、経費節約のために民間に下げ渡された。

しかし、いくら「享保の改革」の緊縮財政とはいえ、象一頭で幕府の土台がゆらぐとは思えないから、吉宗があきたか、幕府内で苦情でもでたのであろう。

象は、中野村(東京)の農夫源助に下げ渡されたが、その管理がよくなかったらしく、翌年一二月一二日に二一歳で死亡した。

一説によると源助がケチをしたため飼料が不足して餓死したともいわれている。

また、この象の糞を中風の薬として売り出して、大もうけをした人もいた。

享保の象は、長崎から江戸への道中、江戸にあって多くの人の目に直接にふれたので、それまでの書物や絵画などの間接的な象についての知識を一変させるに十分なものであった。

14

この象をめぐって、いろいろな書物が出され、また、衣裳に象の模様を取入れることが流行したり、江戸の毎年の山王祭には、この象の模型がつくられ、市民がねりまわすなど、一般庶民の象によせた関心は、なみなみならぬものがあった。 |

見世物触文(江戸時代末の象の見世物の広告)

|

「歌舞伎十八番」の「象引」(ぞうびき)は、「勧進帳」(かんじんちょう)「助六」(すけろく)の前につくられた狂言であるか、これは、二代目市川団十郎が享保の象をモデルに仕組んだもので、鈴鹿の王子と山上源内左衛門という武士が象をとりあっているうちに、象の胴が切れて宝刀があらわれる、という奇抜な趣向のものであった(グラビア参照)。

研究のはじまり

竜骨論争、享保の象によって日本人の象および象の化石についての認識は深まった。

しかし、それが日本の自然の歴史の中で、どのような位置づけをもつかということについては、先進的なヨーロッパの進化思想が、明治初年の文明開化の時に、紹介されるまでは明らかでなかった。

日本の化石の象の研究は、明治初年に日本にやってきたヨーロッパの研究者の手によって先鞭がつけられた。

日本の象の化石についての最初の記載といわれるものは、一八六八年(明治元年)に、イギリスのリース・アダムスが、ロンドン地質学会誌に投稿した「アジア象は化石として産するか」という一文であろう。

その二〇年ばかり前、一八四五年には、イギリスのフォークナーは、インドのシワリク山地の哺乳動物の化石を研究して『シワリクの古代動物相』という大著を著わしている。

これは、縦五二センチ、横三七センチの大きな書物で、九二の図版は丹念なスケッチを銅版にとったもので、いかにも昔の学者の、ゆうゆう迫らない研究ぶりがうかがわれるものである。

この研究成果が公けにされると、それまでのヨーロッパでの象の化石の研究との関連の上で、インドの象の化石は注目をあび、その延長として、中国や日本における象の化石の存否に関心が向けられるようになった。

アダムズの報文は、一八五九年に、神奈川と江戸との間の海岸から、約六四キロはなれた海抜二四メートルのところにある「炭層」の基底部から発見された象の臼歯に関するものであった。

この報文には、動物学の大家のブスクの添え書きがつけてあり、それにはアジア象の臼歯であるが、現生のものとはちがい、化石であるとしてある。

これより先、一八二三年に日本にやってきたオランダのシーボルトは、『日本植物誌』『日本動物誌』によって、日本の生物相をヨーロッパに紹介した最初の人であった。

彼の収集品はライデンの博物館に寄贈されたが、その中に瀬戸内海の周防灘(すおうなだ)の八代(やしろ)島蛇骨(じゃこつ)産といわれる化石の象の歯が二個ある。

これは、一八八六年になってオランダの研究者マルチンによって記載された。

それによると、その瀬戸内海底の象の化石はインドのシワリク山地のナルバダ象あるいはヨーロッパにあって、アンチクウス象とよばれる化石の象と同じものだとしている。

つまり、正倉院の五色竜歯と同じく、ナルバダ象の臼歯とされたのである。

このように当時のヨーロッパ各国の学者たちは、アジアの化石の象について大きな関心を示すようになり中国の化石の象の研究も、ほぼ同じ頃に開拓された。

16

ナウマンとブラウンス

長かった鎖国時代が終り、開国によって、かっての天平時代のように先進諸国の文化を急速に吸収しようとしていた明治初年の日本は、資本主義発展期の西欧諸国にとってはかっこうの市場であった。

また、それらの国々の研究者たちにとっては、日本は未知の世界であり、未開の処女地でもあって、彼らは次々と日本を訪れた。

このような時期に、日本の化石の象の研究は、二人のドイツ人、ナウマンとブラウンスによってはじめられた。

ナウマンは、一八七五年(明治八年)に、招かれて東京開成学校の教授となり、二年後に東京開成学校と東京医学校とが合併した東京大学の教授となった。

このとき、彼はミュンヘン大学を卒業したばかりで、二七歳の若さであった。

ナウマンは一〇年間滞日し、東京大学教授、内務省地理局地質課(今日の工業技術院地質訓査所の前身)技師長を歴任し、日本の地質学の研究史に大きな足跡を残した。

ブラウンスは、ナウマンの後任として、一八七九年(明治一二年)に、東京大学の教授に着任した。

ブラウンスもナウマンと同じく地質学者であったが、ザーレ大学の出身であり、その学風はナウマンとやや異っていた。

ナウマンはどちらかというと、論理を大きく展開して問題をとらえるというやり方であったが、ブラウンスは個々の具体的事実をつみあげてゆくというやり方であった。

ナウマンは、一八八二年(明治一五年)に、「史前時代の日本の象」という論文をドイツの『古生物学報』にのせ(右図)、日本の竜骨、つまり瀬戸内海の小豆島、近江国伊香立村竜華、横須賀、紀州(?)、霞ヶ浦、東京江戸橋の象の化石を体系的に記載した。

また、それらをもとに日本の生物相や地形の変遷についての議論を展開し、その頃明らかにされたブラキストン線のような生物地理区の問題も論じている。

これに対して、ブラウンスは、一八八三年にドイツ地質学会誌に「日本の洪積世哺乳動物について」という論文を発表した。ナウマンとブラウンスとでは、同じ資料を扱っていながら、その鑑定や考え方に大きなちがいか見られる。ナウマンは、ブラキストン線の問題やそのころヨーロッパで明らかにされつつあった洪積世の氷河時代のことなどをたくみに取入れて論旨を展開しているのに対して、ブラウンスぱ地層の観察やその化石群の組み合わせというような、実証的な研究を中心にしている。

ナウマンの説くところでは、「象が日本列島に移住してきたのは、第三紀末の鮮新世(約五百万年前〜二百万年前)のころで、その当時は今日の朝鮮海峡で大陸と日本列島とは陸つづきであった。 |

ナウマンの論文のとびら

|

この象の移動につづいて陸地は沈降し、海水の侵入により北方と南方への陸地の接合はあちらこちらで破れた。

その後、海水面は再び低下し、陸地の上昇が今日までつづいている。

しかしながら、第四紀洪槓世(約二百万年前〜一万年前)の氷河時代にマンモス象が日本に渡ってこられなかったのは、陸地のつながりがなかったからである。

18

すなわち、日本列島が大陸とつながっていたのは第三紀のような古い時代のことで、その頃生物地理区でいう旧北区の生物たちが日本に渡来してすみつき、その後、孤立化した日本列島で変異したのである」ということであった。

これに対して、ブラウンスはかなりはげしい口調で反論を展開した。それによると、

(1)ナウマンは、日本の化石の象をいずれも第三紀鮮新世のものとしたか、これは間違いでそれらはいずれも第四紀洪積世のものであり、時代が新しい。

(2)ナウマンは、日本の化石勁物相を旧北区のものと区別して、旧北区のものが東方へ移動して変異したとしているか、日本の象の化石にはそのような区別はなく、他の同緯度のものと同じである。

(3)東京地方には、洪積世の氷河作用の痕跡がないことは、ナウマンも認めているところである。

しかし、彼は、第二紀の暖かい時期に南方系の動物が日本に移住し、第四紀洪積世の氷河時代には日本もヨーロッパと同様、きびしい寒さにおそわれたとして、また、マンモス象が日本にいなかったのは、すでに当時、日本列島と大陸との開には接続が失われていたからだとした。

しかしながら、ナウマンが第四紀の気候の寒冷化の証拠にした貝の化石は、実は第三紀のもので、地層をよくしらべずに第三紀の化石で第四紀のことを論ずるのはおかしい。

また、わずかの化石によって気候論を云々するのはあやまりである。

(4)日本の生物相は、他から移住してきたものではなく、元々そこにいたもので第四紀以降の種の分化は、ダーウィンの自然淘汰説によって説明できる。

(5)従って、日本列島が大陸から分離したのは、きわめて新しいできごとである、と主張している。 |

このように、日本の象の化石は、竜骨論争のような神秘的な動物から解放され、ヨーロッパの研究者たちの手によって、その本来の姿をあらわすことになった。

そして、ナウマンとブラウンスの論争に見られるように、象の化石は、日本の自然の移り変りがどのように変化していったかということを説き明かすための、重要な鍵と考えられるようになったのである。

3 化石の象のなぞ top

日本にも象がいた

ナウマンやブラウンスらの研究によって、日本にもかっては象が生活して

いたということが明らかになった。そのつぎに問題になるのは、それらの象が、どのような時代に、どのような環境のもとに生活していたかという動態と、これをもとにして日本列島における自然の移り変りの様相を明らかにすることであった。

20

しかしながら、そうした問題をとく前には、まだまだしなければならない仕事がたくさんあった。

日本人の手による象の化石の研究は、ナウマンやブラウンスの時代から二〇年の空白期をおいて、一九〇六年(明治三九年)に、徳永重康が『東京四近の化石』の中で、東京田端の青色粘土層から産出した象の臼歯や牙の化石を記載したのが最初であった。

徳永は、明治三〇年に東京帝国大学の動物学科を卒業して、地質学に転じ、化石の研究をしていた。

彼は、田端の象の化石を、ブラウンスの考えを踏襲して、ヨーロッパの洪積世の化石の象であるアンチクウス象と同じものであり、またそれは、インドのシワリク山地の化石の象であるナルバダ象とも同じものだとした。

また、日本の各地域の地質調査が進むと、方々から象の化石が次々に発見され、報告されるようになった。

ブラウンスは、日本の象の化石はいずれも洪積世のものであるとしたが、一九一四年(大正三年)には、茨城県久慈町離山(はなれやま)と岐阜県可児(かじ)郡上之郷(かみのごう)村番上洞(ばんじょうぼら)の第三紀の地層から象の化石が発見され、第三紀にも日本に象がいたことが明らかにされた。

前者は、ステゴドンであり、後者はマストドンの仲間であった。上之郷村のマストドンは上顎が見つかって、一〇年後、再び同じ地域で下顎が発見された。

この当時は、欧米にあっては、いろいろな化石の象の記載や分類といった研究はほぼ大綱がきまり、系統や進化の問題が研究の中心となっていたが、上之郷のマストドンを報告した佐藤伝蔵は、日本でマストドンの化石が発見されたことから、「(マストドンは)ヨーロッパから北アメリカに移住するために東部アジアの地を経ていったものであることを推定するに足るであろう」と書いている。

この翌年、棘皮(きょくひ)動物の研究者で、動物学出身の松本彦七郎が東北帝国大学の地質学科に迎えられ、哺乳動物の化石の研究を開始した。

彼は、後に、象化石研究の権威であったニューヨーク自然史博物館のオズボーンのもとに行き研究をおこなった。

松本は、一九二四年(大正一三年)に、それまで発見された日本の化石の象の総括をした。

この研究は、日本の化石の象の研究の土台となるすぐれたものであったが、この時、彼の認めた日本の化石の象は、八属一三種三亜種もあり、時代も第三紀の中新世初期から第四紀の洪積世末にわたり、種類の豊富さにおいて、世界の研究者の注目を集めた。

同じ年、京都帝国大学の槙山次郎は、浜名湖畔の佐浜で発見された象の化石の研究を発表した。

彼は、それまで日本で発見された化石の象で、インドのシワリク山地の「ナルバダ象」と同じものとされていたものを再検討して、それらはナルバダ象には近いものであるが、亜種として区別できるとした。

今日、日本の化石の象の代表とされる「ナウマン象」は、この時になってはじめて槙山によって名をつけられたものであるが、それは日本の化石の象の研究の道をひらいたナウマンの名をとったものである。

彼は、一九三八年(昭和一三年)に、「日本の長鼻類」という論文で、日本の化石の象を総括したが、その中で、それまでナルバダ象のいくつかの亜種とされていた日本の化石の象を一括して「ナウマン象」に含めている。

22

彼がナウマン象としたものには、瀬戸内海の海底の「竜骨」や「竜歯」が多数含められるのであって、竜のような「架空の動物」の骨や歯として扱われていた化石の象も、どうやら、ナウマン象という「実在した動物」としてみとめられることになったのであった。

大陸と日本列島

かって日本列島にいたおびただしい数の象は、こつぜんとこの島に姿を現したものではないことはいうまでもない。

ナウマンやブラウンスがすでに問題としたように、これらの象はアジア大陸からの移住者だちなのである。

現在、日本列島にすみついている動物たちは、いずれもその源はアジア大陸に発している。

大陸における哺乳動物の化石の研究は、日本におけると同様、ヨーロッパやアメリカの研究者たちによって同じ頃に開拓されていた。

広大なこの地域は、「竜骨」の原産地であり、したがって哺乳動物の化石の豊富な宝庫でもある。

一八九一年に、オランダ人のデュボアはジャブ島のトリニールで、ピテカントロップス(直立原人)の化石を発見した。

このことは、ヨーロッパやアメリカの研究者たちの好奇心をそそり、彼らは次々に人類発生の地を東アジアに求めてやってきた。

アメリカ、スウェーデン、フランス、ロシアからはおおくの研究者や化石調査の探険隊が何回も訪れた。

なかでもスウェーデン人アンダーソン、フランス人のテヤール・ド・シャルダンの研究、アンドリュースを隊長とするアメリカ中亜探険隊による蒙古地方の調査(一九二二〜三〇年)などは大きな業績をのこしている。

一九二一年から二七年にかけては、周口店の洞窟で北京原人の存在が確証された。

この頃からは、中国においては排外運動が激化して、外国人による探険、調査はほとんど中止せざるをえなくなり、それにかわって中国人の手によって研究が急速に進められるようになった。

それは、太平洋戦争によって不幸な中断があったが、戦後になって周口店の再発掘や藍田原人の発見のように研究の進展に目ざましいものがある。

ジャワ島における直立原人には、ステゴドンとナルバダ象のような象の化石の骨が、北京原人にはナルバダ象の化石の骨がともなって発見されている。

このように、中国大陸、東南アジア諸地域からインド半島にかけての化石の象の知識は非常に豊富になり、それには日本列島の化石の象と共通のものが多く含まれていた。

従って、日本にいた化石の象と大陸にいた化石の象との関係を明らかにするためには、それぞれの地域において、各時代ごとの象の変遷を明らかにしなければならなくなった。

一九四〇年前後には、高井冬二、鹿間時夫、直良信夫らによって、相ついで地質時代における日本の哺乳動物の変遷についての研究がまとめられた。

また、その頃、象の研究者として名高かったオズボーンとその弟子たちの手によって、世界の象の化石と現生の象についての総括である上下二巻の大著『長鼻類』が出版された。

しかし、そうした研究も決して完成されたものではなく、あとに述べるように問題を残していた。

ブラウンスが指摘したように、日本の化石の象は、第四紀洪積世のものが多い。

24

この洪積世は、よく大氷河時代として知られているように、地球の上に寒い気候がおしよせたことと、人類が誕生し進化したことによって特徴づけられている。

そのために、この時代の編年は、氷河の拡大や縮小という氷河作用の痕跡や、人類が使った道具である石器の型式をもとにして行われる。

そうした研究は、この時代に氷河や氷床が発達したヨーロッパの地域で先進的にはじめられたために、その地域での編年が世界的な基準となり、ウルム氷期、リス氷期、ミンデル氷期、ギュンツ氷期のような区分は、ヨーロッパ・アルプス地域でたてられたものであるが、世界的にも使われるようになった。

従って、日本の第四紀の編年にもそうしたヨーロッパでの基準があてはめられたし、日本にいた象の変遷の歴史も、ヨーロッパにおける化石の象との対比でのみ考えられていたのであった。

ナウマン象のなぞ

長野県の北部にあって新潟県との県境に近い野尻湖の湖底の発捌か始められたのは一九六二年の春からであった。

標高六五四メートル、高原地帯にあるこの湖は、それまで避暑地としてはよく知られていたが、その湖底にたくさんの象の化石が埋もれていようなどとはだれも考えてみようともしなかった。

この湖底からは、一九三一年(昭和六年)ころに、この土地の人で考古学に関心をもつ池田寅之助によって旧石器が発見されていた。

しかし、日本に旧石器文化が存在したということが学界では認められていなかった当時にあっては、このことはほとんど黙殺されていた。

ところが、それが再認識されたのは、それから二〇年もたった戦後で、群馬県赤城山麓の岩宿(いわじゅく)で相沢忠洋によって関東ローム中から旧石器が発見され、日本の旧石器文化の存在が学界ではじめて確認されてからのことであった。

一方、一九四九年には、同じくこの湖底から、その土地の旅館の主人加藤松之助によって、ナウマン象の臼歯の化石が発見されていた。

しかしながら、このナウマン象もそれまでの定説に従って、インドのシワリク山地のナルバダ象と同じくらいの時代のものとされ、今日からおよそ百万年前の洪積世のはじめごろの象とされたのであった。

戦後における、日本の地質学の分野での目ざましい研究の進歩は第四紀の研究に見られる。

二百万年前から現在にいたる、地質時代のなかでもっとも新しい時代の研究は、人類の誕生と発展、それに地下水や地盤沈下などのように人間の生活にもっとも関係の深い問題をもつにもかかわらず、戦前にあってはあまり関心がはらわれていなかった。

戦後になって、大規模な土木建設工事が行われるようになり、丘や段丘が削られたり、深いボーリングがうたれたりして、貴重な資料が集積され、また、研究体制の民主化が進み、これまでの学界のセクト主義が打破されることによって、一つのテーマをいろいろの分野から総合的に研究する集団的な研究が活発に行われるようになった。

そうしたことによって、新しい事実は次々に発見され日本の第四紀についてのこれまでの定説のいくつかは、破綻を示さないではいられなくなった。

26

その一つとして、日本における化石の象の渡来の問題がとりあげられる。

第四紀の大部を占める洪積世は氷河時代であるが、その間に、寒かった氷期と暖かかった間氷期の周期的な繰り返しがあったことは知られている。

このような気候変化にともなって、生物の移動のパターンを考えるとき、氷期には北方系のものが南下し、間氷期には逆に南方系のものか北上するということになる。

そうすると、日本の化石の象のなかで、マンモス象を北方系のもの、ナウマン象を南方系のものとすると、ナウマン象は温暖な間氷期にはるばる南方から、日本列島にやってきたことになる。

ところが、そこで一つの大きな壁にぶつかる。

それは、ナウマンとブラウンスの論争以来のこされた問題であるが、日本列島が大陸とつながっていたのは第三紀の末までで、それ以後は、現在のような大陸から孤立した地形をとったという見解である。

そうすると、日本列島は氷期の海水面の下がった時期には陸橋によって一部が大陸とつながるが、間氷期の海水面の上昇した時期には孤立していたことになり、温暖な間氷期にのみ北上することができたナウマン象は、どのようにして日本列島にやってこれたのであろうか。

あるいは、ナウマン象は、氷河時代のはじまる前、日本列島が大陸とつながっていた数百万年前にやってきたものであろうか。

戦後における日本の第四紀の研究の結果は、ナウマン象の日本にいた時代は、これまで考えられていたよりはずっと新しい時代らしく、また、山岳氷河の遺跡や植物化石によって示されるかなりの寒冷気候のもとで生活していたらしいことを明らかにしてきた。

こうして、かって竜骨のはらんでいたなぞは化石の象のなぞとして引きつがれ、またこのことは、日本列島の成立、日本民族がどこからやってきたかというその起源の問題ともつながる大きな問題ともなった。

野尻湖底のナウマン象と旧石器の発掘には、そうしたなぞをとくかぎがかけられていたのであった。

湖底の発掘

野尻湖底の発掘は、一九六二年の春に始まるが、一九六五年まで毎年三月末に行われた四回の発掘と、一九七三年から再開された大規模な発掘とをあげることができよう。

発掘の時期を三月末にえらんだのは、その時期には発電のための放水により湖水面がいくらか低下して、湖岸に近い湖底の一部が干上がるからであった。

当初、発掘は二ヵ所にわかれ、一ヵ所は旧石器の遺物が発見された衫久保で、もう一ヵ所は立ヶ鼻(たてがはな)で、最初にナウマン象の臼歯化石が発見されたところであった。両所は五百メートルしか離れておらず、旧石器人類の遺跡とナウマン象との関係をつきとめることが、この発掘のはじめの目的であった。

湖岸は、干上がっているとはいえぬかるみ、おまけにまだ雪も残り、融水はそこら中を流れていた。

28

夏でこそ避暑地としてにぎわうこの高原の湖も、三月末にはまだ寒々としてひっそりと冬景色につつまれていた。

時には吹雪もともなった。

研究者、教師、大学生、高校生、中学生、農民、労働者など、一〇歳から七〇歳に及ぶ多彩な発掘隊員は、上と下から水にぬれ、泥にまみれて発掘をした。

第一回目の発掘の最終日に、一人の中学生がナウマン象の巨大な大腿骨を掘りあてた。

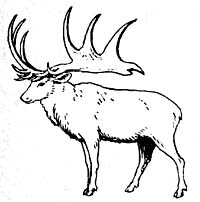

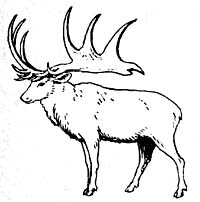

第二回目には、ナウマン象とともに、オオツノジカの立派な角や骨の化石が発見された。

つまり、マンモス象などと生活をともにしていた「北方系」のオオツノジカ(トナカイににたシカでニホンジカより大きく角のさしわたしが三メートルもある)と、「南方系」のナウマン象が、当時共存していたことになり、問題をなげかけた。

第三回目の発掘では、ナウマン象の骨とともに石器の剥片が発見され、人類との関係をとく鍵がつかまれた。

しかし、旧石器人類とナウマン象の関係の解明をかけた第四回目の発掘は、その確かな証拠はつかむことはできなかったが、四百人におよぶ参加者は、累々と湖底に横たわるナウマン象とオオツノシカの骨を掘りあてることができたのであった。

なぞを秘めたナウマン象を、自分たちの手によって発掘した生ま生ましい感覚は、参加したすべての人々にとって忘れることのできないものであった。 |

オオツノジカ

|

それと同時に、第三回目の発掘でわずかに姿を見せた石器のかけらは、旧石器人類への夢で参加者の胸を大きくふくれ上がらせたのであった。

これらの発掘によって、ナウマン象の産出層は明らかにされたが、これまで考えられていたような百万年前にさかのぼる古い地層ではなく、ずっと新しい時代のものであることがわかった。

砂・泥・礫それに火山灰をはさむこの地層は、「野尻湖層」と命名された。地層の研究から、それは二万年ぐらい前の洪積世末期のものとされ、化石の骨とともに発掘された木片の放射性炭素による年代測定値は、そのことを裏付けた。

この二万年前ということは、世界的な基準でいえば、氷河時代の最後の氷期(ウルム氷期)の寒冷気候の極相の時期にあたり、日本アルプスや日高山脈にの残されいる氷河遺跡の多くはこの時期のものである。

つまり、四回の野尻湖底の発掘によって明らかにされたことは、ナウマン象は二万年ほど前まで、日本列島に住みついていたということと、これまで南方系とされていたナウマン象が、氷期の寒冷気候のもとでオオツノシカと一緒に生活していたということである。

旧石器人類との関係は、まだ依然としてなぞにつつまれていた。

八年の中断をおいて、一九七三年三月に発掘は再開された。

この第五回目の発掘には、かっては中学生として参加した人たちは、今度は教師として生徒とともに参加したり、また若手の研究者として発掘の中心的な役割りを果たしていた。

発掘は、全国から集まった千人をこす発掘隊員によって進められた。

この回の発掘では、美事なナウマン象の牙やオオツノシカの角とともに、多数の骨器や石器が発掘され、狩猟対象と狩猟者との関係を示す決定的な証拠がつかまれた。

みんなの胸にあった夢の一部は実ったのであった。

30

一九七五年の第六回の発掘は、三千六百人をこす大衆発掘であり、立ヶ鼻に集中した。

ナウマン象の牙をつかった旧石器人の道具が発掘されたばかりでなく、当時の環境がくわしく復元された。

ナウマン象やオオツノジカの生活面は、野尻湖層下部の火山角礫層(35,700±1,300年前)から、中部層、さらにその上位の上部層下部(16,150±520年前)にわたる数層準に及ぶことがわかり、当時の地形・気候条件・植生の状態が明らかにされた。

ナウマン象のいたころは、現在よりは冷涼な気侯で、ブナ・カシ・ニレのような落葉広葉樹の多い林があり、その周辺にはコメツガ・ヒメバラモミ・チョウセンゴヨウなど亜高山帯の針葉樹が迫っていたという。

そのような高原の湖のほとりにオオツノジカ・ナウマン象・ヒグマ・ニホンシカがいて、それらを追って旧石器人(野尻湖人)が狩猟の生活をくりひろげていたのである。(注)

このように、野尻湖底の発掘は、ナウマン象の生活についてのこれまでの考えを大きく変えたばかりでなく、日本に象がいたころの自然や人類の生活を明らかにする道を切り開いてきたのであった。

(注)野尻湖発掘調査団『象のいた湖』新日本新書、一九七四年。

野尻湖発掘調査団『野尻湖の発掘』皿(立出版、一九七五年。

野尻湖発掘調査団『野尻湖の発掘写真集』共立出版、一九七五年。

野尻湖発掘調査団『国土と教育』第六次野尻湖発掘特集号、築地書館、一九七五年。

top

**************************************** |