|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 象の生活はどのようなものか

32

1 象の鼻 top

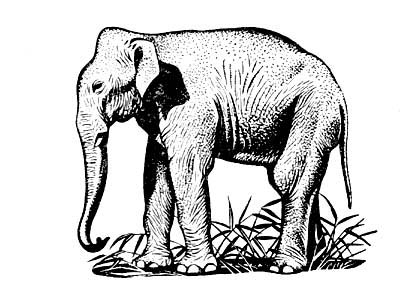

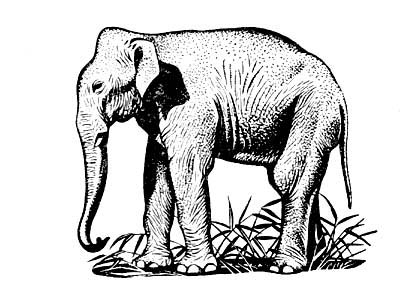

アジア象(バートンより) |

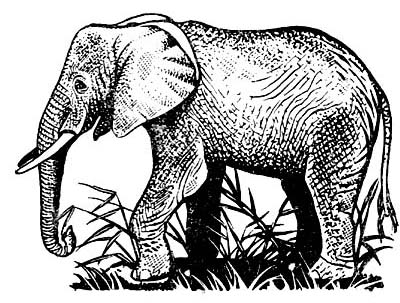

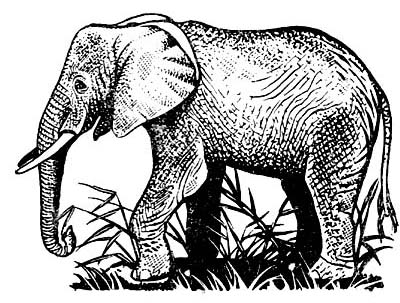

アフリカ象(バートンより) |

長い鼻の仲間

狩猟家のハーバートは、「動物の中でもっとも利口(りこう)なのは象であり、おそろしいのはサイ、ずるいのはヒョウ、執念深いのは野牛である」と述べている。

あの大きな体に、かわいらしい目をもち、ひょうきんな長い鼻をもち、おまけに人に馴れやすい象は、動物園やサーカスでは欠かすことのできない人気者である。

動物園にアジア象が多いのは、アジア象の方がアフリカ象よりも人に馴れやすいためであるともいわれているが、必ずしもそうとばかりはいいきれない。

人に馴らされて家畜化した歴史は、アジア象の方がアフリカ象よりも古いが、両方とも古代から人に飼い馴らされていた点は同じである。

つまり象の性質は元々はおとなしく、物語や映画にでてくる「兇暴な象」や「人殺し象」という方がよほど兇暴であるということになるであろう。

しかし、何といっても、一番興味をもたれるのは、象のあの長い鼻であって、キリンの長い首とともに、ユーモラスであり、造化の不思議を思わせる。

もし、今日、象がこの地球上に生きていなかったとすると、象の化石の骨から、あの奇妙な長い鼻のことを想像できる人はなかったかも知れない。

象の化石が竜骨とされていた時代には、化石の象の頭骨が発見されると、人々は頭骨の中央にある大きな鼻の孔(外鼻孔=がいびこう)をみて、一つ目の巨人と思いこむことすらあった。

象は、動物分類の上では、「長鼻目」という一つのグループ(目)の中に含まれている。

この名称は一八一一年にイリガーによってあたえられたが、象は他の哺乳動物にくらべて、鼻の長いことばかりでなく、かなりちがった点が多いので、アリストテレス以来、分類上の位置については様々な議論があった。

分類学の休系をたてたスウェーデンの学者、リンネ(一七〇七〜七八年)は、分類上どのグループにもおさめきれなかったアザラシ、ナマケモノ、アリクイ、センザンコウとともに、象を「ブルータ」というグループに含めた。

リンネの分類は、任意にえらんだ形態上の特徴をもとにして、哺乳動物では歯の形態について注目したものであった。

しかし、その形態上の特徴がどのような意味をもつものかという点は、十分には考慮されていなかった。 |

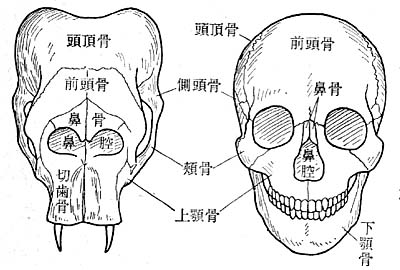

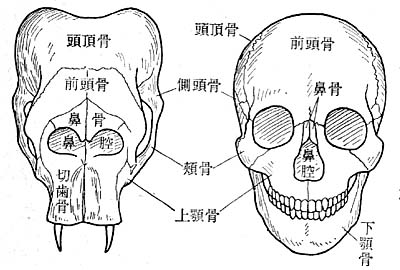

象(左)とヒト(右)の頭骨の比較

|

従って、この「ブルータ」というグループは、何も特別な意味があるわけでなく、どこにも収めきれなかった変った形態上の特徴をもった動物たちを、ゴミ箱のように、ここに一括してまとめたわけである。

34

その後、ドイツの人類学者で生理学者のブルーメンバッハは、象をセイウチ、バク、サイ、カバなどとともに一括したが、フランスのキュビエやサンチレールは、これにブタを加えて、「パキデルマータ」(厚い皮膚をもったものという意味)という仲間をつくった。

今日、哺乳動物の分類で一般に用いられているアメリカのシンプソンの分類体系(一九四五年)では、象の仲間の長鼻目は、古蹄超目(有蹄動物の中の古型のもの)というさらに大きなグループ(超目)の中に含められている。

この超目には現在生きているものとしては、ジュゴンの仲間(海牛目=かいぎゅうもく)とイワダヌキの仲間(イワダヌキ目)の二目のみが含まれ、そのほかは古第三紀に絶滅して化石としてのみ知られているアルシノテリウム(重脚目=じゅうきゃくもく)、ウィンタテリウム(恐角目=きょうかくもく)、コリホドン(汎歯目=はんしもく)、ピロテリウム(火獣目=かじゅうもく)がある。

つまり、古い地質時代に地球上に出現した仲間の生残りとして象が考えられているのである。

鼻のはたらき

ところで、象の仲間を特徴づけているあの長い鼻について眺めてみよう。

鼻は普通、呼吸をしたり、臭をかぐための役目をもっている。

しかし象の鼻はそうしたこと以外にも様々なはたらきをする。

象が食物をとるところを見ていると、あの鼻を使って食物を吸いあげて、鼻孔の先端にある指状の突起でたくみにとらえ口に運ぶ。

それは、ちょうど人間の手のようなはたらきもするので、象の鼻は「第三の手」ともよばれる。

象は鼻を使って水を吸いあげるが、吸いあげた水をそのまま飲みこんでしまうのではなく、鼻の中に十分に吸いこんでためておいてから、鼻の先を口にいれてそそぎこむ。

このように、象の鼻は筋肉質でできていて、ゴムホースのように柔軟であり、内壁はよく発達した内壁筋肉によって、のび広げることができる。

象の群れが川を渡る時には、水中に体が沈んでも、鼻を水中からつき出して呼吸をするが、群れがいっせいに鼻をつき出して川を渡る様子はなかなかの壮観であり、このとき鼻をならして、トランペットのような叫び声をあげる。

このほかにもいろいろに鼻を使うが、求愛の時には、互に鼻をからみあわせたり、相手の口の中や体の部分にふれあったりするようなこともある。

このように、象の鼻は万能の道具ではあるが、特殊な場合をのぞいて、敵を攻撃するのに用いるようなことはまずない。

それというのは、鼻には神経が発達していて鋭敏であり、傷つくことが禁物だからである。

また、鼻にはえている長い毛(とくにアフリカ象の場合は長い)が鼻の触感を増す役割りをして、危険を感じたような時には、象は、鼻を高々とあげて、臭いや風向きをしらべて、その危険に対処しようとする。

36

ところが、この鼻も象にとって大きな弱点となることもある。

かって、戦場において、象が戦象として使われ、今日の重戦車のような役割りを果していたことがあった。

アレキサンダー大王が、インド遠征(前三二六年)をおこなった時、戦象をつれたパンジャブのポールス王の軍隊にさんざんに痛めつけられた。

苦境に立ったアレキサンダーは、「象の鼻をねらえ」という新戦法をとり、戦象の鼻と足とをねらった捨て身の反撃によって、辛うじて勝利を得た。

鼻をやられた戦象は、逆上して、味方の陣地にとびこむようなことになったのである。

ところで、同じように長い鼻でも、アフリカ象とアジア象とではその形がすこしちがっていることは面白い。

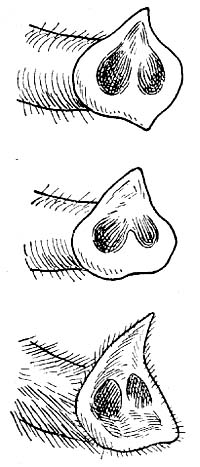

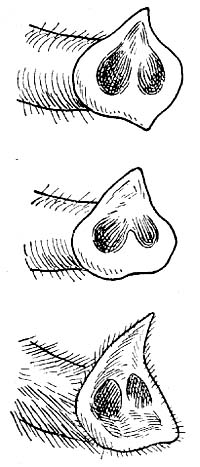

鼻孔の先にある指状の突起は、アフリカ象では、その末端に上下の二つが見かけられる。

ところが、アジア象の場合はそれが、上端に一つしかない。象の鼻の孔は、一つか、二つかということが問題にされるのはこの指状の突起のためで、鼻の内部は二本の管状となり、頭骨の中央にある大きな鼻腔につながっているのである(右図)。 |

象の鼻の先端、上から順に

アフリカ象

アジア象

マンモス象

|

のびる鼻

象の口は、あの大きな体のわりに小さい。その口元を見ると、下くちびるはダラリとたれ下っていて、これに対する上くちびるは鼻につながっている。

つまり、象の鼻は上くちびるの変化したものだということができる。

ところが、この象の鼻も、その胎児のころを見てみるとあまり長くない。象の懐胎期間は長く、一八ヵ月から二四ヵ月に及ぶが、その期間、胎内にある象の胎児の鼻は次第にのび、出産の時にはかなり長くなる。

ところで、化石の象をしらべてみると、先祖型の象はその頭骨の形から判断してあまり長い鼻をもっていなかったが、時代とともに体が大きくなり、それにともなって鼻も長くなってきている。

このように象の進化の過程(系統発生)でみられる体の部分的な変化の状態が、一つの個体の成長(個体発生)の段階にも同じような過程でみられることは興味深いことである。

生まれたての子象は、アジア象では、肩までの高さが一メートルぐらいで、体重は約九〇キロである。

生後一週間ぐらいで歩きまわるようになるが、授乳期間は一年ぐらいかかる。

子象の鼻は、大人の象のそれにくらべて細く、かつ短い。

しかも、子象にとっては、その鼻をどう扱ってよいかよく判らないらしく、もてあますのである。

乳を飲む時には、母象の乳房が他の哺乳動物とはちがって人間のように体の前部、つまり前肢の間の位置にあるので、子象は鼻を頭の方にまき上げておいて、母象の腹の下にもぐりこみ、胸をすりつけるようにして乳房を口で吸う。

また、餌をひろうような場合でも鼻は使わずに口でひろう。

このように、子象にとっては、その長い鼻はまさに無用の長物というわけであるが、成長するとともに次第にその使い方になれてくる。

アフリカ象の子象は、母象について移動する際に、母象の尾に鼻でぷら下がるようにしてついて行く。

大きな母象のうしろをチョコチョコと子象がついて歩く姿はまことにほほえましい。

38

2 象のからだ top

象の特徴

象は、あの長い鼻のほか、他の哺乳動物とはちがった点がいくつかある。

それらの中で主なものをいくつかひろいあげてみよう。

体表には、長い剛毛がまばらにはえている。胎児や子象のからだには密にはえているか、成長が進むとともに失われてゆく。

哺乳動物は鳥類とちかって皮膚が厚く、普通各種の皮腺が発達していて、毛や皮膚をしめしてなめらかにするために脂を分泌する皮脂腺があり、汗をかくことによって体温を調節する汗腺がある。

ところが象にはこの皮脂腺も汗腺も欠けていて、人間のようにブラブラと汗を流すことはなく、皮膚の組織を通じてじっとりと発汗して体温調節をはかる。

また、皮脂腺から変化した臭腺の一種である側頭腺というものがあるが、これは、眼と外耳孔のほぼ中間、つまりこめかみのところに開口していて、ここから臭いのあるタール状の液を出す。

このことは古くから知られていて「ムッシュ」とよばれていて、発情期にはこの腺から液が流れ出ると考えられていたが、ムッシュと発情期とは必ずしも一致していない。

しかし、ムッシュの時期には、象は気が荒くなるというようなことはある。

よく、「象のように太っている」といわれるが、そばによってみると、象の皮膚はたるんでしわだらけである。

象の皮膚は表皮は薄く、その下の真皮は厚く、三センチぐらいはあり、皮下脂肪は欠けている。

象は、蚊や蝿がたかると大変にうるさがるが、それは皮膚が敏感であるからで、また皮下脂肪を欠いているために、実際にはやせていて、道化師の服のように、ダブダブの皮膚を身にまとっているということになる。

このように皮下脂肪を欠いているので、寒さに弱く、寒波に襲われた冬には、動物園で象が死ぬというようなことがよくおこる。

ところがシベリアで発掘された氷漬けのマンモス象では、皮下脂肪が九センチもの厚さに発達していてしかも毛深い。

すなわち、マンモス象は耐寒性を十分に身につけていた象なのである。

このように、暖かい地域にすむ象は、皮下脂肪がなく毛も発達していないが、寒地にすんでいた象は皮下脂肪がよく発達し、毛深いのであって、すんでいる地域の気候条件によって、皮下脂肪や毛の状態が異ってくるのである。

象の体の特徴をもう一つあげてみよう。それは心臓である。

ダンテと同時代のフィレは、「象には二個の心臓があって、一つは平静の時に、他はあばれる時に使う」と述べている。

40

しかし、いくら象の体が大きくても心臓が二つあるということはなく、それは、象の心臓は、左右の心室が深い室間溝(しっかんこう)という溝によって区切られて、その先端が二つになっていて、逆ハート型をしているので、あたかも二つの心臓がくっついているように見えたのであろう。

このような心臓の形態は、他の哺乳動物の成獣には見られない特異性で、他のものにあっては胎児の時にのみ見られる。

いわば、象の心臓は大人になっても発育の初期の段階あるいは原始的な形態を残しているというのが特徴なのである。

スペインのピンダルにある、旧石器時代後期の洞窟の壁画にのこる象の絵は、その体つきから見て明らかにアフリカ象であるが、ハート型の心臓がえがかれていて、よくその特徴をとらえている。(右図) |

ピンダル洞窟の壁画

|

象の骨格

象の頭骨はきわめて大きく、かつ重く、大人一人ではとても持ち運べない。

このことは、象の体の大きさを考えるとごくあたり前のようであるが、そのような大きな頭骨をもって動きまわるためにはいろいろな工夫がこらされている。

ます、頭骨をつくっている各部分の骨をみると、それらは相対的に著しく短縮している。

上顎の先端にある顎間骨は、人間でいえば切歯(門歯)のついている骨であるが、象の場合はそれが縮小して牙をおさめるだけのさやのようなものになっている。

また、あの長い鼻と連結している外鼻孔は、人間の場合は顔の中央に位置しているのであるが、象はずり上がって額の位置にあり、そのために鼻骨は極端に短くなっている(三三ベージ図)。

頭骨は、そのみかけの大きさにくらべては軽い。

それは、脳を入れる部分の骨は厚くなっているが、頭骨の上部は鼻の粘膜から発達した薄い紙状の壁によって、空隙のおおいたくさんの室に区切られているからで、頭骨の断面をつくってみると、その内部は紙くずをクシャクシャにしてつめこんだような状態が見られる。

このように見かけにくらべて空隙のおおいことは、重い牙をささえ、大きな頭を動かすのに必要なたくさんの筋肉をつけ、かつ全体をなるべく軽くするという点て合理的である。

こうした頭骨の構造は、化石として象の頭骨がみつかりにくいということにも関係している。

つまり、頚椎(けいつい)と接続する後頭骨の一部は、塊状の骨でできているので化石としても残りやすいが、薄いい骨でできている頭の上部は、堆積物の中で少しの圧力が加えられると、おそらくバラバラになってしまうのであろう。

頭骨の形は、象の種類によってかなり異っている。

このような頭骨の形のちがいは、化石の象の系統や進化をしらべる大きな手がかりとなっているが、いま述べたように完全な形で化石として発見されることは少なく、日本でもステゴドンのものが二、三知られているのみである。

象の骨格をつくっているひとつひとつの骨も特徴があるが、首の骨の頸椎は七個あって、首が短いために圧縮され塊状である。

胸にある胸椎(きょうつい)は一九ないし二一、それに付属する肋骨もアジア象は一九、アフリカ象は二一であるといわれる。

腹のところの腰椎は四ないし三、いわゆる腰の骨は、四個の仙椎(せんつい)が結合して一つの仙骨(せんこつ)をつくる。尾椎(びつい)は二六ないし三三あるとされている。

42

もっとも特徴のあるのは、あの重い図体を支えるための四肢骨であるが、とくに後肢の骨が面白い。

寛骨(かんこつ=骨盤)は扁平で、この点、象は四脚動物のなかで、もっとも人間のそれに近い。

それにつながる大腿骨は長く、大きく、まっすぐで、その下の脛骨は短く頑丈で、それと対になっている腰骨は扁平である。

大腿骨の上端にある骨頭は、ちょうど大型のマンジュウのように半球状で、よくこれだけがはずれて化石として見つかることがある。

大腿骨は下の脛骨にくらべて異常に長い。人間やウマでは、この両者の比はそれほどちがわず、人間はかかとをつけて歩き、ウマはその反対に爪先立って歩くということで正反対であるが、それぞれの歩きかたで安定しているのである。

ところが、象の場合は、このように長い大腿骨をもつために、重心をとって歩くには人間とウマとの中間のような歩き方をしなければならない。

そのために、象は体のバランスをとることが、まことに不得手であり、ちょっとした溝をとびこすこともできないし、湿地帯は苦手であり、崖のふちから転落することもあるらしい。

また、かなりの急勾配でも上ることはできても、下るときには腹ばいになってずりおりる。

3 象の歯の特徴 top

歯は哺乳動物の生活にとっては、欠くことのできない重要な器官であり、食物をとるという重要なはたらきをする。

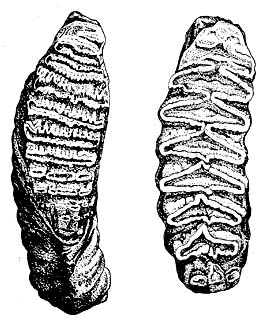

まず、象の歯の特徴として、長い牙をあげることができるが、このほか、口の中にある大きな臼歯もかわったものであり、形はアジア象とアフリカ象とではっきりとちがう(五三ページ図)。

このように、歯の形は象の種類を区別をするのに役立つ。

さらに、歯はエナメル質のような鉱物性の硬組織をもっているので化石としても残りやすい。

そのために、化石の象は歯によって代表させられることがおおく、歯の形の変化によって象の系統や進化の過程がたどられている。

六牙の白象

『法華経』(ほけきょう)の中に、「普賢菩薩(ふげんぼさつ)が六牙(ろくが)の白象にのって云々」ということが書かれている。

我々が普通見ている象は、たいてい、上顎に左右一本ずつ、計二本の牙しかもっていない。

しかし、人間の場合にも見られることであるか、正常な歯の数よりも余分な歯、つまり「過剰歯」(かじょうし)があることがよくあり、それのできる原因は、歯胚(しはい)の異常分裂によるものと考えられる。

一八五六年に、アフリカのローデシアで、上顎の右に五本、左に四本の牙をもった象がいたことが報告されているが、これは残念なことにスケッチも写真ものこされていない。

一九三〇年には、フランスのミレユが『安南の狩猟記』の中で、九本の牙をもった象を報告していて、その写真を見ると、一本は正常な牙で、他の八本は一本の牙が分裂した小型の奇形であって、これは明らかに過剰歯である。

従って『法華経』の「六牙の白象」というのも、全くありえないことではなくて、過剰の牙をもった奇形と思われる。

また、白象というのはクイやビルマでよく見かけられる色素欠乏症(アルビノ)の象のことであろう。

44

一時的な牙

ところで、「牙」といった場合は、普通はトラやオオカミの牙、つまり犬歯をさすものである。

しかし、象の牙はそれらとはちがい、左右の上顎の切歯で、正確には上顎の骨の間の顎間骨からはえている。

顎開骨は別名「切歯骨」ともいって、この骨にはえている歯は、その形がどのようであろうとも切歯とされるのであって、ウシのように上顎に全く切歯を欠いているものもあり、草食動物の中でも「切歯の犬歯化」といって、その第二あるいは第三切歯が先のとがった形態をもつようになったものもある。

切歯の数は、基本的には一方の顎の片側に三本、つまり、上下左右をあわせると一二本なのであるが、動物の種類によって省略化が行われている。

リスやネズミは、上下各々に二本ずつとなっているし、カバは四本ずつ計八本である。

生まれたての象にも短い牙があるが、その成長は生後五〜七ヵ月でとまり、二年ぐらいの間で吸収され失われてしまい、その後になって、長くのびる牙が成長してくるのである。

このような幼児期の牙は、「一時的な牙」とよばれている。

つまり、象は、一生のうちに四本の牙をもつだけである。

また、ごくまれに上顎だけでなく、下顎にも、こうした「一時的な牙」が見かけられることもある。

ところで、象の牙は乳歯であるのか、永久歯(代生歯)であるのかは古くから問題になっている。

後に述べるように、現生の象の臼歯は、一生に一度しか生えないし、その発生のしかたも、乳歯をおきかえてあとから生える永久歯の場合とはちがうので、いずれも乳歯群に属するものとみなされているが、牙の場合には、まず、一時的な牙が生え、その後に真の牙でおきかえられるように見える。

従って、乳歯にあたる一時的な牙が、永久歯にあたる永久的な牙でおきかえられるとする考えもあり、この場合、牙は、第二切歯にあたるとされている。

また、永久的な牙は普通第三切歯の占める位置にあたる顎問骨と上顎骨との境界に生えるため、永久的な牙を第三切歯、一時的な牙をそのとなりの第二切歯とする考えもある。

アフリカ象の一時的な牙をしらべてみると、それには二つの型があり、一つはアジア象の牙のように長くて細長く曲っているが、他の一つは、ほとんどまっすぐで太く短く、端部はとくにとがっている。

象の牙の形、とくにそのカーブの状態は、年齢や種によってちがっている。

若い象の牙は、上にへこんだカーブをとり、年をとるとそのカーブは逆になるのが普通である。

また、異常なものとして、外側から内側へらせん状にまいていろものもある。

牙の形は、種によってちがいが見られる。また、アフリカ象の牙は、アジア象の牙よりも長く、普通、オスの方がメスよりも長い。

アジア象の牙は、その長さの半分近くが歯槽骨の中におさまっている。メスの牙は、こどもを産むころになるとその成長が休止して、オスではこの期に達しても牙がどんどんのびるのが普通であるか、アジア象の場合はその逆の場合もあり、そうしたものを「ムクナス」とか「ムツチナ」とよんでいる。

46

象の牙の色や性質は、その生活環境との間に関係がある。

サバンナ地帯や潅木地帯にすむ象は、頭を高くあげ、牙を水平につき出して歩き、これに対して森林地帯にすむ象は、頭を低くたれて、牙を木の幹にひっかけないように垂直方向にさげて歩く。

このような生活の習性によるちがいも、牙の形のちがいをひきおこす原因になるのであろうが、生活している場所によるちがいとともに、象の牙の形態や色についての地域的変異は著しいものがある。

象の牙は、切歯の変形したものであるが、歯としての役目ははたさないで、敵におそわれたときに武器として使われることもあり、本来の役目ではなく、二次的な役目をはたすのである。

象牙の構造

象牙は古くから貴重な財宝の一つとして扱われてきた。

象牙のハシや美術品、独特な弾性を利用した玉つきの玉のように身近なものもある。

ところが、本当の象牙というものはなかなか手に入りにくいもので、他の動物たとえばセイウチ、カバ、イノシシ、クジラの歯や骨で代用されていることが多く、あるいは不燃性のセルロイドや合成樹脂の人工象牙も登場してきている。

しかし、そうしたものと本当の象牙との区別は、その研磨した面に見られる細かい格子状の模様のあるなしでできる。

象の牙は、文字どおり象牙質とよばれる物質からつくられているが、その表面は部分的に薄いエナメル質やセメント質でおおわれる。

しかしながら、そうしたエナメル質やセメント質は、牙が露出しているためにすぐに削りとられ失われていることがおおい。

牙の中心部には、歯髄の入る空間があり、ここでは象牙質がどんどん成長する。牙の横断面に見られる細かい棉子状の模様は、この象牙質の組織をつくっている「象牙細管」のためで、これがらせん状に発達するため象牙に特有の弾性をあたえるのである。

この格子模様は、象牙を他の哺乳動物の牙や骨と区別する独特のものであるが、「一時的な牙」には、こうしたものは認めにくい。

象牙の色は、その生活の場所によってちがいがあり、アフリカ象の牙では、コンゴの森林にすむものは濃褐色、竹林のものはバラ色、サバンナ地帯のものは淡クリーム色で、サバンナから潅木地帯にかけてのものは濃クリーム色である。

象牙として、もっとも良質なものはアフリカ象の牙で、そのうちでも、赤道地域のガブーンのものが最高である。

赤道地域からはなれ緯度が高くなり、より乾燥した地域のものほど質が低下するとされ、その産地によって牙の評価額が著しくちがってくる。

一般に、アフリカ象の牙の方がつやがよいが、アジア象の牙は油を吸収しやすく染色されやすいので、それぞれ異った細工がほどこされる。

臼歯の形

象の臼歯の形は一種独特のものである。象の臼歯は大型であり、咳合面(こうごうめん、上下の歯かかみあう面)にはひだが多いので、これの化石が発見された時には、「ワラジの化石」とか「ユタンポの化石」というような表現がされることがある。現生の象の臼歯は、クリーム色をしているが、化石になると化学変化、汚染、置換などによって、乳白色、赤褐色、青灰色など様々である。

48

こうした形は、象の臼歯か「咬板」とよばれる板状のものの集合によってつくられるためである。

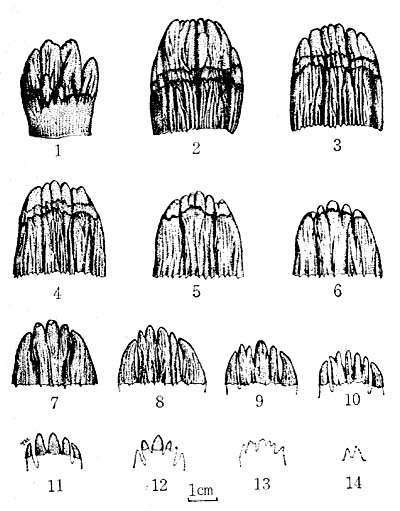

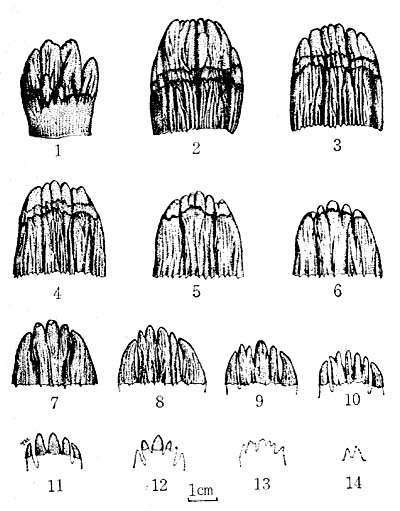

咬板の一枚一枚は、ちょうど人間の指をそろえた手のひらのような形をしているので「掌板」(しょうばん)とよばれることもある(右図)。

咬板はちょうど袋のような形をしていて、袋の入口にあたるところが歯根にあたる。

袋をつくるものはエナメル質であって、その内面に象牙質があり、歯髄のとおるところは空洞になっている。

こうした何枚かの咬板がセメント質で接着しているが、歯が成長すると歯根部のエナメル質も発達して隣の咬板のエナメル質と癒着して、しっかりした臼歯をつくる。

また、象牙質は、歯髄腔をみたすと袋からあふれ出し(第二次象牙質)、何枚かの咬板の基底部は癒合していくつかのまとまった歯根をつくるようになるのである。

このように、一個の臼歯は何枚かの咬板の集合によってつくられ、一枚一枚の咬板はヒトの臼歯の表面のコブ、つまり咬頭の一つ一つに対応すると思われる。

化石ではこの咬板が、一枚で見つかることもあるので一つの歯と間違われることもある。

臼歯が使われて表面がすりへる(咬耗する)と、歯冠の咬合面は削られ、咬板の袋の底が破れてなかみの象牙質が顔を出す。 |

アジア象の臼歯の咬板

.1,2,3……12,13,14の順に完成していく(田隅)

|

この象牙質をとりかこむエナメル質の形は、「エナメル盤」とよけれ、象の種類によって特徴が異る。

アジア象のそれは平行でこまかく波うち、アフリカ象のそれは全休としておしつぶされた菱形となる。

また、咬板の数も、象の種類によっても、また、歯の種類によってもちがう。

しかし、同じ種の同じ歯についてはほぼその数は一定していて、哺乳動物の分類で使われている歯の数を示す「歯式」のほかに、象の場合には、咬板数を示す「咬板式」又は「稜式」というものが使われて、種の区別に役立っている。

象の臼歯の種類、たとえば上顎の第一大臼歯とか下顎の第三小臼歯という区別は、咬板の数によってもわかるが、象の化石を扱う場合には重要なので、簡単に鑑別法を記しておこう。

まず、上顎の歯であるか、下顎の歯であるかは、その咬合面を見るとよい。

それが、舟底状にくぼんでいる時は下顎のものであり、反対にやや突出している時は上顎のものである。

この上下逆方向の面をすり合わせることによって、食物をそしゃくする。

上顎の歯は、一般に横から見ると三角形であり、咬板は平板状であり、咬板と咬合面とはある角度をつくっている。

50

これに対して下顎のものは、舟首状ないし三日月状であって、咬板は曲面をつくり、咬合面とは直角に近い角度でまじわっている。

つぎに、左右のに別であるが、よりすりへっている方が近心側(前方)で、すりへりかたの少ないか、まだ咬板がそのままであるような部分が遠心側(後方)にあたる。

ます、このような方向をとっておいて、咬合面を見ると、臼歯のりんかくは三日月状に多少湾曲している。

下顎の場合、この湾曲は頬面(外側)にへこみ舌側(内側)にでっぱっていて、上顎ではそうした関係は逆になっている。

また、象の臼歯は、後の部位のものほど大きくなる。

水平交換

動物園で象が食物をとるところを見ていると、小さい口をあけて、鼻の先でつまんだ食物を口になげ入れる。

その時に、ピンク色のビロードのような舌のかげに一対か、まれには二対の臼歯があるのに気がつく。

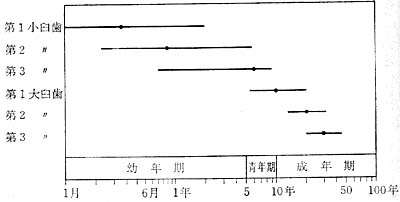

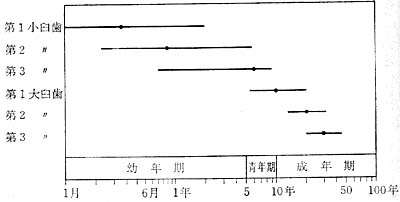

象の歯の数は、上顎片側に切歯(牙)一、小臼歯三、大臼歯三で犬歯はなく、下顎片側に小臼歯三、大臼歯三となり、切歯と犬歯はない。

つまり、臼歯は六対あるはずであるのだが、実際にはその一対か二対しか使われていないのである。

このことは、象が、他の哺乳動物のように乳歯が永久歯によって垂直方向にとってかわられる「垂直交換」ではなくて、特有の「水平交換」という交換様式をとるためである。

水平交換というのは、前にある歯が後にある歯によって水平方向にとってかわられるものである。

象の大きな臼歯は、そしゃく作用によって、前の方からすりへってくる。

それにともなって、前の方の臼歯の歯根部には咬板の歯髄腔をみたした象牙質があふれ出してコブ状の歯根状のものがつくられ、咬耗が著しく進み、すりへり方がはげしくなると歯が浮き上り脱落する。

すると後方の歯胚の中でつくられた新しい臼歯が前方へ進み出てきて、前の脱落した臼歯の位置をしめるようになる。

象の歯は生まれてから死ぬまで、このような形式で次々にとってかわるので、その使用している臼歯の種類によって年齢を推定することができる(右図)。 |

象の臼歯の発達と年齢との関係。

黒丸はもっともよく使用される時期

|

こうした、歯の水平交換は、象以外には海牛類にも見られ、カンガルーの小臼歯にもこうした傾向がある。

垂直交換をする歯では、乳歯と永久歯との区別が比較的にはっきりとつけられるのであるが、水平交換の歯は、どれが乳歯でどれが永久歯かはきめにくい。

象の六対の臼歯のうち前の三対が乳歯であるとする人と、それは小臼歯であり永久歯だとする人もある。

52

アフリカ象の胎児では、前の三対の臼歯の前に一対の臼歯が見られることがあり、そのことから水平交換の歯では、永久歯がすべて省略されていて、すべての臼歯は乳歯群のものであるともされ、象の歯の生えかわりかたは、他の哺乳動物のような垂直交換の「二生歯性」に対して水平交換をする「一生歯性」ということになる。

しかし、化石の象をしらべてみると、先祖型のものでは、歯の大きさや形が現生の象と異なるばかりでなく、歯の生えかわりかたが二生歯性であり、歯も垂直交換をしていたことがわかる。

4 象の生活 top

二つの象

今日、地球上で生活している象は、アジア象とアフリカ象の二種類である。

この両者は、大きなからだ、長い鼻、長い牙という点で、同じように象として扱われているが、分類学的には、アジア象はエレファス・マキシムス、アフリカ象はロクソドンタ・アフリカナとされ、属・種を異にしている。

アジア象は、この章の最初の図のように、小さな四角形の耳をもち、ひたいの部分は平らであるが、頭頂部はコブ状につき出ていて、背から腰にかけては、比較的スムーズな曲線をたどっている。

これに対して、アフリカ象は、耳が大きく三角形である。耳の大きさは、一番大きいもので長さ一・五倍に及ぶものもある。

頭のかたちも、ひたいはアジア象の場合よりもさらに平らであって、頭頂にもコブ状の突出しは見かけられないし、また、背から腰にかけてのスロープも、肩の部分がもっとも高く、腰にかけて急な勾配をとり、腰のところがまた、やや突出しているのが特徴となっている。

牙についてみると、一般にアフリカ象の方が発達がよく、最大の長さ、三・五メートル、重さ一〇七キロというとてつもないものがある。

アフリカ象では牙はオスにもメスにもあるが、メスの方は小さい。アジア象の方は、普通は牙は短く、特にメスは牙が縮小していて口の中におさまっていて外からは見られないことか多い。

日本の動物園にいる象は、アジア象のメスが多いので、牙の発達は悪いが、野生の象には、もっと牙が発達しているものがある。

体色は、アジア象は灰色から褐色であるのに対して、アフリカ象は暗灰褐色であるといわれているが、両者とも生活している場所で様々である。

象は水浴を好み、泥水につかって水あびをするので、体色はその土地の土壌の色で染められる。

54

また、身体の表面には、長い黒色の剛毛がまばらにはえているが、尻尾の先端は総(ふさ)のようになっていて、アフリカ象の場合は四○センチから八〇センチといったように長い。

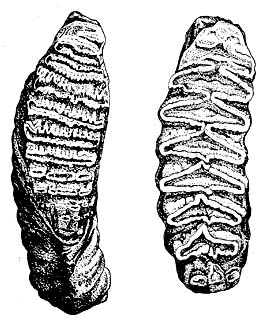

両者を区別するもっとも基本的なものは、前にのべたように臼歯の形である。

アジア象の臼歯は歯冠の高さが高く、細長く、表面が細かいひだのようなエナメル質のうねで特徴づけられている。

これに対してアフリカ象の臼歯は、歯冠の高さも低く、幅が広く、表面の模様も粗であって、特徴的なエナメル質の菱形の構造が見られる(右図)。

こうした形態のちがいのほかに、両者の間には生活している場所とか、生活のしかたにもちがいが見られる。

アジア象の生活の場は、ジャングルから草原地帯にかけてであるが、アフリカ象の生活の場は、サバンナ、谷間、薮、密林、砂漠の潅木地帯である。

ジャングルとか密林というと、木が隙間のないぐらいにあるように感じるが、丈の高い木は枝や葉はよく茂っているけれども、森の中には広々とした空間がひろがり草地ができていて、けものたちの一種のたまり場になっている。

アジア象もアフリカ象も、水辺を好むことでは共通で、そうした場所の水場に近いところを生活の中心にしている。 |

アジア象(左)とアフリカ象(右)の臼歯。

咳合面から見たところ。図の上が近心

側(前)にあたる(ウェーパより)

|

ハンニバルの象

カルタゴの将軍ハンニバルが、ローマを攻めるためにアルプス越えをした時(前二一九年)に、象をつれていたことは有名な話である。

この時に彼のひきいたものは、兵約五万、軍馬一二〇〇頭、象三七頭であった。

ハンニバルがアルプスを越えて北イタリアのエトルリアに達した時には、三七頭の象のうち生残ったのは、彼自身ののっていた一頭のみであったといわれる。

ローマの史家ポリビオスによると、この生残った象はアジア象であり、寒気で死んだのはアフリカ象であった、としている。

また、エトルリア、カンパニアあるいは南イタリアで発掘された当時の貨幣を見ると、貨幣の表面には、象にのったハンニバルとそれをとりまく象が刻印されているが、その形態からハンニバルののっていた象はポリビオスの述べているようにアジア象であり、まわりの象はアフリカ象であることがわかる。

このハンニバルがのっていたアジア象は、名を「スールス」といった。

スールスというのは「シリア人」という意味であり、この象は、ハンニバルがエジプトのプトレマイオス三世ユーエルゲテスから贈られたものであって、エジプト軍がラフィアの戦い(前二一七年)でシリア軍から奪ったものであった。

ラフィアの戦いは、シリア軍のアジア象軍象一〇二頭とエジプト軍のアフリカ象軍象七三頭との一大決戦であった。

はじめはシリア軍がエジプト軍を圧倒したが、戦いの後半では形勢は逆転して、エジプト軍の勝利に終り、エジプト軍はシリア軍のアジア象を獲得した。

この戦闘を記述したポリビオスによると、「小型のアフリカ象は、大型のインド象に畏怖し……」とある。

ところが、現在のアフリカ象とアジア象とをくらべてみろと、前者は後者よりはるかに大きい。

アフリカ象は、体長六〜七・五メートル(のばした鼻の先から尾のつけ根まで)、肩の高さ三〜四メートル、重さ五〜七・五トンであり、アジア象の方は、体長五・五〜六・四メートル、肩の高さ二・五〜三メートル、重さ約五トンとされている。

56

肩の高さでいうなら、アフリカ象の方がアジア象よりも〇・五〜一メートルも大きいことになるから、ポリビオスの記述は逆のように見える。

しかしながら、今日、アフリカの中央部のスーダンに隣接する地域、コンゴや象牙海岸の森林地帯には、普通のアフリカ象とはちがった小型のアフリカ象がすんでいることが一九〇六年頃から知られるようになった。

サバンナの藪にすむアフリカ象を「ヤブ象」とよぶのに対して、これらは森林地帯にいるので「森の象」とか、耳の大きさも小さく丸みを帯びているところから「マルミミ象」などとよばれて区別される。

ところで、現在のアフリカ象、つまりヤブ象もマルミミ象も、中央アフリカと兩アフリカの一部に分布が限られているが、過去においてはそれの分布はもっと北に拡がっていたらしい。

前五〇〇年のカルタゴの航海者ハンノの『航海記』によると、北西アフリカのアトラス山地の森林地帯には象がたくさんいて、それらが大西洋沿岸の海岸地帯にも出没していたという。

このように、かってはアフリカ象は北アフリカにも分布していて、紅海地域からサハラ砂漠周辺、さらに大西洋岸にかけての広い地域で生活していた。

これらの象の大きさについては、興味あることがわかっている。

当時のメダルや貨幣にきざまれている象と他の動物や人の姿との比較から判断すると、それらは肩の高さが二〜二・五メートルぐらいで、今日のマルミミ象とほぼ同じくらいの大きさなのであった。

小型のアフリカ象は、今日では、森林地帯を主な生活の場所としているが、アフリカ象の性質として、かっては平野の地帯にもいたことであろうし、そこで人と接触する機会も多かったと思われる。

とくに、ナイル河の河口のデルタ地帯では古くから農耕文化か発達し、そこでは作物に損害をあたえるようなこれらの象は追われ、この小型のアフリカ象はまずエジプトから姿を消し、前三世紀以来、北アフリカ地域では見られないようになってしまい、東スーダン地域にのこっていたものも一九世紀末に絶滅してしまった。

今日では、この小型のアフリカ象は、赤道に沿う中央アフリカの森林地帯にのみ生きのびているにすぎない。

体つきと生態

いま述べたように、アフリカ象には二種類あって、一つは平原の藪地域に

すむヤブ象で、他は森林地帯にすむ森の象あるいはマルミミ象である。そ

して、ヤブ象は体も大きく耳も大きいが、マルミミ象はその名のとおり耳も小さく丸みをおびていて、体も小さい。

このように、生活場所のちがいに応じて体つきもちがう。面白いことにマルミミ象のように森林地帯で生活しているアジア象も身体が小さく、マルミミ象と体つきのうえの共通点がある。

象の四肢の指は基本的には五指であるが、その一番外側の指、人間でいえば小指にあたるものは退化して爪を失っていることが多い。

ヤブ象にあっては、前肢の指は四本ずつ、後肢の指はさらに退化して三本ずつとなっているが、アジア象とマルミミ象は、後肢の指は四本または五本、前肢には五本の指がある。

哺乳動物では、ウマの進化の例でよく知られているように指の数は減少の方向にある。

58

つまり、サバンナにすむヤブ象よりも、森林にすむマルミミ象やアジア象の方に古い形質がの残されいるともいえよう。

このマルミミ象とよばれるものは、象牙海岸の森にいるやや大型のものや、やや小型で赤みがかった皮膚をもったものなどがあり、変異が大きいとされている。

そのために、ヤブ象とマルミミ象とは連続的なものであって、種のなかの差、つまり亜種であるとする学者と、両者は全く別な群れをつくり、まじりあうことがないという観察から別種であるとする学者もある。

いずれの場合にも、まだ積極的な証拠はないが、一般には別種として扱われている。

このほか、コンゴなどには、肩の高さが二メートルにたりないこびと象がいることが知られている。

これはマルミミ象の変異型であるのか、別の種類であるのかはまだ明らかにされていない。

アジア象についても、そのすんでいる地域によって少しずつ地域的な変異が認められ、いくつかの亜種が区別されている。

セイロンにすむものには牙が発達していないものが多く、スマトラのものは鼻が長大であって、臼歯の構造はより複雑で、マレーのものは密生した毛をもっているといわれる。

このように、一口にアジア象とかアフリカ象といっても、そのなかには地域的な変異があり、そうした変異はその生活している場との関係を反映しているのである。

象の道

象は群れをつくって生活している。

アジア象では六〜七頭、多くて一二〜一五頭ぐらいが群れの基本的な単位であるが、アフリカ象の場合にはもっと多く、一五〜三〇頭ぐらいが基本的単位になっている。

また、アフリカ象は、さらにそうした群れか集って数百頭に及ぶ大集団をつくるが、このような大集団がつくられるのは乾燥期であり、雨期には小群に分かれて生活している。

象は一頭でもその巨体のために大変にかさばるものであるか、それらが大集団をつくるとなると壮観である。

ことに、そうした大集団が歩いたところは、草や木がなき倒され、大地がふみにじられて、あたかもブルドーザーが何台も通過したあとのようになる。

しかも、象の歩くところはきまっていて、何十年何百年と同じ道を歩くものであるらしく、立派な道路となっている。

南アフリカでは、そうした道が縦横にできていて、「象の道」とよばれている。

よく、山道を歩いていると、それを横切る「けもの道」にぶつかり、うっかりしているとそれにつられて道を間違うことがあり、地形の起伏をたくみに利用しているのに驚嘆させられるが、「象の道」もそうしたもので、南アフリカでは、その道は人間たちが利用させてもらうくらい立派なものである。

象の群れの構造や動態については、まだよくわかっていない。しかし群れにはかなりきびしい秩序が保たれているらしい。

移動する状態では、年とったメス象がリーダーとなる母系家族楽団のようで、メス象が先頭となり、年とったものや子象があとにつづき、しんがりは牙のあるオス象がつき従っている。

万一危険がおきた時には、この順位は逆となり、オス象が防衛につとめる。

オス象の集団は、メス象を中心とした集団のように結束は固くないらしく、群れから離れた「ひとり象」もいる。

60

しかし、普通はメス象の集団の近くで生活をしていて、発情期にはそれに近づき、メス象をめぐってのさや当てもあるらしく、牙を使っての争いから傷つくものも出る。

一つの群れは家族集団であり、おたがいに仲間同士で助け合う。

穴に落ちた子象を協力して引き上げたり、傷ついた象を両側からかばうようにかかえて連れ歩くことはよく観察されている。

こうした集団が川辺で水浴びをしている姿は映画などでおなじみであるが、この時の子象のはしゃぎかたといったら大変なもので、泥水の中をころげまわったり、押し合いをしたり、母象の背にのってしまったり、あげくのはては鼻で水を吸ってボス象に水をかけるようないたずらものもいる。

食物とすみか

象はあの巨体をもちこたえるためには、よほどにたくさんの食物をとらなければならない。

その食物は、草木、樹皮、若芽、果実、球根といったものであるが、何でもかでもというものではないらしい。

樹木をゆさぶり、草を引き抜き、草木を根こそぎにするが、鼻の感覚によって食物を選択し、脚と牙と鼻を使って食事をとる。

アジア象は草を主とする草食性であるが、アフリカ象は草も食べるが主として木の葉や若芽を食べる菜食性である。

また、その土地土地の特徴的なものを食べる。

インド地方にいるアジア象は、オオバコや竹の若芽が好物で、その地方特産のヤシの葉、イチジク、シヤッタートリーなどの新芽、サトウキビ、ココナツの葉をたいらげ、マレー地方にいるものは、ガンビア、タピオカ、ニボン、サゴなどの樹皮を好み、またこの地方のゴム園を荒すものもいる。

アフリカ象はネムリグサの汁のあるものが大好物である。また、季節に応じて食物の種類もかえる。

動物園で象を見ていると、たえず口を動かしていることに気がつくであろう。

一人前に成長した象は一八時間に約三六〇キロの草を食べるという。

このような大量の食物を必要とすることは、消化率が悪いということにも関係している。

ウシ、ウマ、ビッグの消化率が五〇〜六〇パーセントであるのに対して、象のそれは四〇パーセント足らずである。

つまり、象は食べたものをほとんど噛まずにのみこんでしまうらしい。

ある実験例で、象の餌の中にこまかく刻んだタイヤのチューブを入れておいたところ、その排泄物の中のチューブの破片には歯のあとがまるでなかった、という。

こんなわけであるから、食物の量は象の生活を維持する上で大間題であり、毎日の食事をその必要量の七五パーセントにへらすと、数ヵ月は何とかもつが、それ以上つづくと飢餓状態になる。

定期的に食事をあたえられている飼育象は、栄養もよいか、野生の場合はそうはいかず、その生活を維持するに足りる十分な食物のある所を求めて移動しなければならす、また、そこは多量の草と面積と植生の回復力の強いところでなければならない。

アフリカ象の生活の場所としての条件をみたすところは、サバンナ地帯がある。ウガンダのアルバート国立公園にあるルウィンジ・ルッシェル平原のサバンナには、一九五九年には、六○○平方キロに一〇二六頭の象がみかけられた。

62

また、一九六〇年に、同じウガンダのクィーン・エリザベス国立公園では、一六七〇平方キロに、象が二五〇〇頭かぞえられた。

両者とも、一平方キロあたり一・五頭になる。

ここでは、象のほかに、カバ、水牛などの大型の偶蹄類が多く全体の重量比では、象とカバとで七〇パーセントを占めている。

ところが、タンザニアのセレンゲチ国立公園では、一九五八年には、一万平方キロに象が六〇頭しかみかけられず、一平方ごあたり○・〇〇六頭になる。

ここではシマウマ、ウシカモシカ、羚羊(ガゼラ)が多い。

このようなちがいは、主として植生のちがいに依存している。

集団生活をしている陸の王者・象をおそう肉食獣はまずない。まれに、群れにはぐれた子象がおそわれたり、何かの拍子にサイが象の群れにつっこんできたり、傷ついた象をトラやヒョウがおそうことがあるが、それらは象の捕食者ということではない。

一般に象の生活場所は固定していて、巡回的に移動している。大体、同じ場所に戻ってくるのには三日ぐらいで、狩猟家たちはこの象の習性を利用して待伏せをする。

もし、二日前の足あとにぶつかれば、一日の移動距離を一〇キロとして、現在いる場所を推定できる。

アジア象にくらべて、アフリカ象はその生活環境がかなり変化にとみ、分布範囲も広い。むし暑い海岸地帯や谷、暑熱の高原から、霧の多いケニアの標高四〇〇〇メートルの山岳地帯にまで及んでいる。

アジア象は、日光の直射をきらい、ほとんど森を離れないし、暑熱をさけて頭や首に草をのせたり、背中に砂を撒いたりする。

また、夜間の行動の方がむいている。

これにくらべて、アフリカ象の方は、それほど日光をきらわず、ケニアの北部のものでは、直射日光の照りつける中を平気で動きまわっているものもあるくらいである。

このように、アジア象とアフリカ象では、体つきばかりではなく生活のしかたも異なっている。

象のいのち

「巨象の如くいのち長かれ」、といわれるように、象は、よほど長生きをする動物のように思われている。

実際に、自然状態における象の寿命をしらべることはむずかしいが、一九三一年にイギリスのフラウワーが、インド以外の動物園で飼われていた象の寿命について調査した結果がある。

それによると、アジア象の四四例のうち、最高は四七歳であり、アフリカ象はこれよりも短命で三六歳であった。

条件をよくしてやれば、六〇歳ぐらいまでは生きられるとされているが、野生の場合は、もっと短命ではなかろうか。

このことは、象の歯の方からも裏付けられる。象の臼歯が磨滅しつくすのは五〇〜六〇歳ぐらいであり、六〇歳をこしたものは「歯なし象」で生活を維特することはできないことになる。

フラウワーが、このような調査をしたことには一つのエピソードがからんでいる。

その頃、ブタペス卜の動物園に「シャム」とよばれるオスのアジア象が飼われていた。

これは由緒があるもので、一七九八年に、ナポレオンがエジプトを攻めた時にトルコから贈られたものとされていた。

64

ナポレオンは、これをパリにつれて帰り、そこから義父のオーストリア皇帝フランツに贈り、ウィーンのシェンブルン王立巡回動物園にあずけられ、さらに、ブダペストの動物園に送られたものである、というのがその筋書きであった。

第一次大戦後、勝利国のフランスは、ナポレオンにつながるこの象が他国、しかもかっての敵国にあることを遺憾として、ハンガリーに対して返還するように要求した。

これが一九三〇年のことで、国際的な問題となった。

もし、この象が本当にナポレオンの象であるとすると、およそ一五〇歳ということになるのである。

そこで、フラウワーに意見が求められたのであるが、彼は、さきほどの調査結果から、ナポレオンの象ということを否定している。

なお、念のために調査したところ、この象は一九〇〇年に、タイ国からウィーンを経てもちこまれたものであることがわかった。

おそらく、ブダペストの動物園へ売り込んだ仲介者が、もっともらしい因縁話をつくりあげたのであろう。実際は四〇歳にもならない象であった。

それでは象の一生というものがどのようなものかを眺めてみよう。

象の懐胎期間は長く、一八ヵ月から二四ヵ月である(アジア象は五一〇〜七二〇日、アフリカ象は六三○〜六六○日とされている)。

生まれおちると、哺乳期間は約一年間、養育期間は五年間ぐらいかかる。

このように養育するのに時開かかかるということが、象が人になれやすく、力が強いにもかかわらず、ウシやウマのように家畜として普及しなかった理由でもある。

体が大きいことや、食物をたくさんとり経費がかかることも難点であった。

フランスは、一六頭のアジア象について、二ヵ年間における体の大きさと体重によって成長率を算定している。

それによると、生後七、八年間は著しい成長をとげ、一一〜一二年までは大体その傾向を保ち、一五、六年でこの率は下り、それ以後はきわめてゆっくり成長する。

大体、二五〜三〇歳ぐらいが働きざかりといわれるか、体の発達はそうした年齢以上になってもつづく。

こうした体の発達の状態に対して、成熟期に達するのは早く、アジア象ではオスの場合には一一〜一三歳、メスでは八〜一二歳ぐらいである。

一三歳で子を産んだ例(コペンハーゲン動物園、一九〇七年九月二日)もあるが、普通は一四〜一六歳で子を産みはじめる。

一度に一頭、まれには二頭の子を産み、一生のうちに四〜五頭の子をもつ。

飼育されている象はよく病気にかかることがある。

一番よくかかるのが、のどのはれ上る病気で、その次が脚がはれ上る痛風に似た病気で、このために食事をとらなくなり死ぬこともある。

また、寄生虫に悩まされたり、疫病にかかるものもある。

象のかかる疫病にはげしいものがあり、伝染性であるために、数百頭の象が斃死することもあって、その死亡率は八〇パーセントといわれる。

かってこの疫病で死んだ象からとった牙でつくったピアノの鍵盤にふれたピアニストが感染して死んだという話もある。

また、南アフリカのツェツェ蝿も象にとって大敵である。

しかしながら、野生の象はかなり丈夫で、ちょっとした傷をうけても、本能的に泥をぬってなおしてしまうことも、よく見かけられる。

66

従って、野生の象がのたれ死にするというようなことはあまり見かけられないし、そこに「象の墓場」といったような話が生まれるのであろう。

「象の墓場」のことは、物語や詩て有名であるが、それが実際にあるかどうか疑わしい。

瀕死の象は、おそらく、「象の道」をたどって、日ごろ通いなれた水場などに行き、そこで死ぬことであろう。

そうすれば、水に遅ばれたり、水底に埋没する機会も多く、象の骨は海綿質が発達していてもろいし、有機物の多い象牙質でできている牙は、熱帯地域ではすみやかに風化してしまうことであろう。

「象の墓場」といわれるものも、狩猟者が死体をすてた所であったり、流行の疫病でたくさんの象が死んだ所であったりして、死期を察した象の集る神秘的な「象の墓場」というものはないというのが真相であるらしい。

体の大きさ

象は陸上哺乳動物の中で最大のものであって、体重が四トンにも達する。

しかしながら、動物のなかで最大の巨体をもつシロナガスクジラは、八〇トンもある。

また、史上最大の陸上動物といわれる中生代の恐竜の一種であるかみなり竜(ブロントザウルス)は四〇ないし五〇トンもあったが、完全な陸上の生活者ではなく、沼地にすむ半水生のものであった。

このように、陸上動物の体の大きさは、その体重を支えることかできる筋肉や骨の力学的な強さによって限界点があり、無限大の大きさをもつことができない。

陸上の哺乳動物で最大のものは、第三紀の漸新世末に蒙古にいたバルキテリウム(サイの仲間で角はない)で、肩の高さ六メートル、長さ八メートル余りである。

こうした体の大きさは、また代謝速度にも関係がある。

それは、ある一定時間にある一匹の動物の物質およびエネルギーの出入りをあらわすもので、その測定には酸梁消費量が用いられている。

それは温度とともに変化するわけであるが、哺乳動物のように一定の体温をもつものでは、外部環境の温度に関係なく、そのまま比較できる。

代謝速度と体の大きさは反比例するもので、代謝速度を毎時グラムあたりの酸素消費量(立方ミリ)であらわすならば、体重二五グラムのハツカネズミは一五八〇、体重七〇、〇〇〇グラムのヒトは一〇一、体重二、八〇〇、〇〇〇グラムの象は六七である。

このように、動物が生活を維持してゆくためには、その代謝速度にもやはり最高、最低の限度があり、従って、動物の体の大きさにも限界があることになる。

象の知能

象の脳の重さは、哺乳動物の中で最高であり、四、六〇〇グラムに達する。

体の大きさでは、象よりもけるかに大きいクジラでも約二、五〇〇グラムである。

従って、脳の重さと体重との比をとってみると、象では一対五〇〇(子象の場合)〜四四○(成獣)ぐらいであり、クジラは一対二、五〇〇というかけはなれた値になる。

ヒトの場合は、脳の重さ約一、四〇〇グラム、体重との比は一対四〇とされている。

知能の発達程度は、脳の大きさ、重さの絶対値、あるいは脳の重さと体重との比などとは必ずしも比例しない。

68

脳の重さと体重の比にしてもネズミやサルの方がヒトより大きい。

むしろ知能の程度は、脳細胞の数、脳細胞同士のからみあい、大脳皮質における分業休制というものが基準になる。

しかしながら、脳の重さと体重との比では、象はかなり知能の高い方に属していて、実際に、利口な動物である。

サーカスの象はなかなかの芸をやってのけるし、古くから人間の生活との交流があり、恩を忘れなかった話とか、主人の危機を救った話などがある。

また象は体の大きいわりに臆病な動物だともいわれているか、これは臆病というより用心深いといった方がよいらしい。

top

**************************************** |