|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

四章 象の化石をさぐる

110

1 マンモス狩人 top

マンモス象の発掘

一九〇一年の四月に、ベテルスブルグ(いまのレニングラード)のロシア科学アカデミーは、東部シベリアのヤクーツクの総督からの手紙を受けとった。

一九○一年は、日本では明治三四年、ちょうど日清・日露両戦争の間にあたり、日本が近代から現代への歴史上の転換期を迎えたころであった。

ヤクーツクの総督の手紙には、コリムスクの町長とコサックの商人ヤブロフスキーの報告にもとづいて、その前年の秋、ベーリング海峡の西約一四〇〇キロ、スレドネ・コリムスクの北西約三六キロの地点にあたるコリマ川の支流ベレソフカ河の岸で、冷凍されたマンモス象の遺体が発見されたことが記されてあった。

シベリアの凍土地帯の冷凍マンモス象のことは、すでに一七世紀の末頃から知られていた(三章72ベージ参照)。

一九世紀にはいると、シベリアの各地からは冷凍マンモス象が次々に報告され、いくつもの探険隊が出て発掘が行わた。

しかしながら、なかにはいかがわしいものもたくさんあり、また、完全なものはまだ見つかっていなかったのである。

ヤクーツクの総督からの手紙には、ヤブロフスキーが現地からもち帰った、頭の皮の一部、脚の一部、胃の内容物の一部、牙とが証拠品として付けられてあった。

科学アカデミーは、それらを検討して、調査と採集の計画を決定、政府に予算を請求、費用として一六、〇〇〇ルーブルが認められた。

そこで、付属博物館の動物学者ヘルツを長として、地質学者のセバスチァーフ、剥製の専門家のフィゼンマイヤーによる探険隊が組織され、派遣されることになった。

このフィゼンマイヤーは、この時の探険のことをくわしく書いた『シベリアのマンモス』という名著をのちに著わしている。

一行は、五月三日にペテルスブルグを出発し、一ヵ月かかってシベリア鉄道でバイカル湖の西のイルクーツクに着いた。

ここは、当時、シベリアの各地のマンモス象の牙が集り、そこの市場で値がつけられてからヨーロッパの市場へ売りに出される「マンモス狩り」の根拠地であったのである。

一行は、そこから東北へ二七〇〇キロの旅を、馬に乗ったり、徒歩でつづけたのであるが、レナ河にそってヤクーツクに下り、ベルホヤンスク山地をこしてアルグン河に出て、ベルホヤンスクに入り、東ヘインジギルカ河をこして目的地のコリムスクに到着するのには三ヵ月もかかった。

今から六五年前のシベリアの旅は決して楽なものではなく、ことに、夏場のためにそりが使えなかったことは、この旅行を一層、苦しいものにした(一一三ページ図)。

現地のベレソフカに到着したのは、九月一六日のことで、出発してから実に四ヵ月と一三日もかかっている。

北緯七〇度にちかく、北極圏にあるこの地域にはすでに冬がおとずれていた。

川岸の崖は地すべりのため一部が崩れ、そこに凍結したマンモス象の遺体が露出していた。

112

数日かかって発掘されたマンモス象はほとんど完全にちかく、それまでに発見されたどれよりもずっと立派なものであった。

食物は食べかけのまま口中にのこり、胃には新鮮な内容物がつまっていた。しかし、肉は腐敗していて、ヘルツの一〇月二日の日記には、

「凍結していながらマンモスのはげしい臭いがプンプンと鼻をつく」とある。

運搬のために解剖をする必要があり、マンモスの上に小屋をたて火をたいで、再び凍るのを防ぎながら解剖をした。

一〇月一八日には、

「……午後になって左肩をはずし、腱と筋肉繊維をとり出した。肩の下の肉は繊維質で脂肪がまじって斑点をつくっていたが、暗赤色で冷凍の牛肉か馬肉のようであった。

それはいかにもうまそうに見えたので、しばらくは食べようかと迷った。しかし、誰もあえてそれを口に入れるものはいなかった。

かえって馬肉の方が好まれた。犬は我々が投げ与えたマンモスの肉は何でも食べた」。

解剖は一〇月二三目にすみ、二八日にはそり二〇台につんでペテルスブルグヘの長い帰途の旅についた。

マンモス象の生態

シベリアの冷凍マンモス象は、今日では四〇頭分が発掘されていて、そのうち四頭はほぼ完全にちかいものである。

それらの分布は、北緯六〇度より北に限られ、ほとんど北極圏内にある。

しかしながら、マンモス象は、そのような極寒の地域にだけ生活していたとはいえない。

現在の北極ギツネの生息地の夏の南限は北緯七〇度付近であり、冬には、北緯六五度付近にまでずっと南下してくるが、その化石の分布は、さらにもっと南の北緯五〇度付近からも知られている。

114

マンモス象の化石は、普通、ウマ、野牛、オオツノシカ、毛犀、トナカイのような寒帯の草原性の動物の化石とともなっているが、また、ジャコウウシ、オオジカ、シカのようなそれらよりも暖かい森林性の動物の化石とともにも産出することが多い。

このことから、マンモス象が生活していた場所は、極地域の氷河周辺の凍土地帯から、南の草原と寒帯の森林との漸移帯までの広いものであったことがわかる。

ベレソフカのマンモス象は、口の中に食物が残されていたし、胃には未消化の内容物が一二キロもつまっていた。

胃壁は暗褐色で腐敗しかけていたが、胃の内容物はその種類を調べることができた。

それは、いろいろな種類の草や小枝、実、コケ類であって、その主なものは、アルプスオオスズメノテッポウ、アカマカボ、カズノコグサ、カヤツリグサ、タチジヤコウ、オヤマノエンドウ、アルプスケシ、ウマノアシガタ、大麦の類などで、それらは今日でもその地域に見られる牧草類である。 |

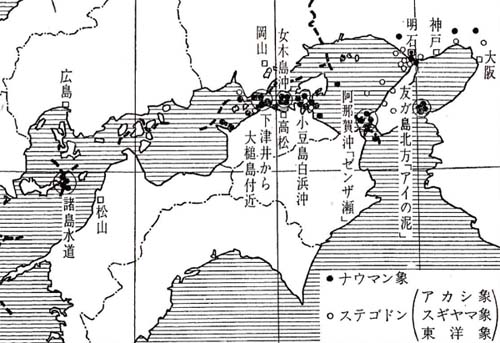

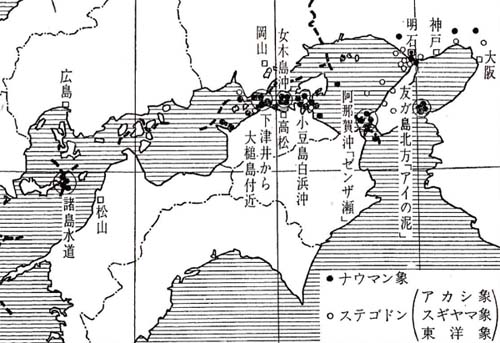

シベリアおよび日本付近のマンモス象化石の分布

|

また、アルプスオオスズメノテッポウ、アルプスケシのような凍土地帯にも生育するもの以外は典型的な凍土地帯の植物がないことは興味をひく。

さらに、現在ではその付近にはないコビトシラカバ、極地ヤナギ、ハナゴケ、カラマツの樹皮や枝など、やや暖かい地域にはえているものが含まれているのである。

一九四八年に、タイミール半島のマモントバ河畔で、これもほぼ完全な冷凍マンモス象が発掘された。

これとベレソフカのものとの胃の内容物をくらべてみると、コビトシラカバ、シペリアマツ、極地ヤナギは共通であるが、他のものにはかなりの差異が認められる。

しかしながら、それらのマンモス象の遺体のまわりの泥の中にある花粉を調べて、当時、その付近にあった植物の種類を求めてみると、胃の内容物の植物の種類と一致していた。

つまり、ベレソフカとマモントバのマンモス象の食物の違いは地域の違いによるものであって、両者とも、はるばるよそからやって来たものではなく、その場所で生活していたということになる。

しかも、当時のその地域は、現在と同じか、むしろいくらか暖かい気候条件のもとにあって、けっして、氷河時代の極度の寒冷気候のもとにあったものではないらしい。

こうした冷凍マンモス象を、地層や放射性同位炭素による年代測定で調べてみると、いずれも、氷河時代の最後の氷期(ウルム氷期=五万年前〜一万年前)の中の温暖な時期(約三万〜四万年前)のものと、他は最終間氷期(リス・ウルム間氷期=一五万年前〜五万年前)のものとである。

ベレソフカのマンモス象は後者にはいる。つまり、冷凍マンモス象が北極圏に分布したのは、氷河時代の寒さのきびしい時期(寒冷期)ではなくて、その間の温暖期なのである。

寒冷期には、マンモス象はずっと南の地帯へ下り、そうした地域では冷凍マンモス象としては保存されず、化石の骨となったものが知られているのである。

日本の北海道にマンモス象がやってきたのも、そうした寒冷期だったのであろう。

温暖期のマンモス象と寒冷期のマンそス象とでは、体の大きさが違っていた。

一般に温暖期のものは小型であり、寒冷期のものは大型である。

116

シベリアの冷凍マンモス象は、肩までの高さ、二・八メートルぐらいで、アフリカ象よりはずっと小さく、アジア象と同じくらいか、さらに小さい。

この点、「マンモス」といえば「巨大な」という形容詞の代りに使われているが、本家本元のマンモス象はそれほど巨大なものではなかった。

寒冷期のマンモス象は、ヨーロッパのものでいえば、肩の高さが三・二〜三・九メートルで、アフリカ象と同じくらいの大きさであった。

数万年のスケールでの気候変化の周期のなかで、マンモス象の体の大きさが変化したことは面白い。

こうした変化とともに、生理や機能も大きくかわっていったのであろう。

現在のアジア象やアフリカ象とは、同しエレファス象の仲間でありながら、マンモス象は大きく違っているが、特徴的な頭の上の大きなコブは、頭骨の形のほかに、脂肪がつまっているためである。

厚さ九センチもある皮下脂肪層の発達は、現在、暖かい南方にすむ象には見られないものである。

また、体には、長さ三〇〜四〇センチもある、赤褐色あるいは栗色、ブロンド、黄色などの長いかたい毛が密生していて、いかにも寒冷気候に適応した象であることを示している。

また、もっとも特徴的なものは、大きく半円に曲った牙で、最大五メートルのものがある。

牙のつけ根から前方へ、外下方に開き、先端にいくにつれて内側上方に強く湾曲している。

耳は小さく、長さ四五センチ、幅二〇センチぐらいで、アジア象の耳によく似ているが、肩から腰にかけてのスロープはより強い。

また、鼻の先端にある指状の突起の状態も、アジア象やアフリカ象とは異っている(一章34ページ図)。

冷凍マンモス象の死因

シベリアの冷凍マンモス象の死因については、昔からいろいろの説が出されている。

「天変地異説」によれば、突然の寒さ、たとえば異常寒波に突然おそわれたために凍死したとか、大洪水や氷のわれ目に落ちこんで動けなくなり凍死したとも考えられていた。

たしかに、ペレソフカのマンモス象を見ても、食物を口にくわえたまま死んでいるので、よほど急に死んだにちがいない。

しかし、よく調べてみると、打撲傷とか骨折のような外傷は直接の死因ではなく、水に溺れて窒息したのが直接の死因であるらしい。

それは頭の血管にザラメのような凍った血液がつまって充血しており、陰茎がぼっきしていることから判断される。

また、肉や脂肪の組織には、化学変化が深く進行していて、腐敗がゆっくり進行していたことを示し、死後凍結されるまでかなりの時間があったことを物語っている。

また肉も他の動物によって食い荒された形跡があり、決して凍死してそのまま凍結してしまったものではない。

また興味あることは、こうした冷凍マンモス象のすべてが、川とか湖のふちの崖の近くで発見されていることである。

なお、胃の内容物のキク科の植物を調べてみろと、その開花状態から、そのマンモス象の死んだ時期は、夏の終りから秋の初めの頃と推定される。

これらのことをまとめてみると、夏の間、氷がとけて濁流となって増水した川のふちの崖を、マンモス象の群れが食物をあさりながら歩いている時、突如として崖がくずれ、一頭のマンモス象が転落した。

川床のやわらかい泥土の中では、傷ついたマンモス象は、バランスを取戻すことができず、重い体重はぬかるみにはまりこみ水の中で窒息して溺死した。

118

そして、急速におとずれる北国の冬の寒さのもとで、泥の中にうもれたままで凍結され、次の夏がきても、さらにまた次の夏にも、とかされることがなく、数万年の年月にわたる冷凍の眠りを続けていたのである。

2 発掘から復元まで top

化石の発見

日本では、各地からいろいろな種類の象の化石がたくさん発見されている。

といっても、どこへいっても象の化石がゴロゴロところがっているわけではなく、また、簡単に発見できるというものではない。

シベリアの凍土地帯の冷凍マンモス象や北アメリカのカリフォルニアの油田地帯にあるアスファルトの地層から発見されるマストドンなどは、生きていた当時の姿をそのままとどめている。

しかしながら、凍土地帯もアスファルト層も発達していない日本では、象の化石といえば、いずれも骨、臼歯、牙といっか断片的なものによって代表されるのが普通である。また、そうしたものは、化石を含んでいる地層の状態(おもに堆積条件)によって、それぞれ特徴的な産出状態を示している。

象の化石が発見されるのは、段丘堆積物、湖沼性堆積物、浅海性堆積物、洞窟堆積物、裂化堆積物(石灰岩などの割れ目をみたした堆積物)などからである。

段丘堆積物中のものは、砂礫層の中に遠くから礫と一緒に運搬されたものであるから、バラバラになって発見されることが多い。

また、そうしたものは川の浸食作用によって崖から削られて河床にころがりおちることが多く、そうした状態で発見されることがよくある。

台風のあとに川原で象の化石が発見されることがあるのはこのためである。

湖沼性あるいは沼沢性堆積物のものは泥炭層や粘土層の中に、植物化石や流木などとともにかなりまとまって発見される。

野尻湖底のナウマン象の化石骨などはその好例である。

浅海性堆積物中のものは、貝化石とともにノジュール(石灰質の結核団塊)の中に一個体に近いものがまとまって発見されることがある。

従って、海生の貝化石を含む地層で、石灰質の硬い部分があるときはよく注意してみる必要がある。

これは、死後、流れによって海に運びだされた遺骸が、静かな内海のようなところで海底に沈み、それを核として石灰分が沈着したものである。

洞窟堆積物や裂こ堆積物中のものは、石灰岩などの洞窟や割れ目に流水とともに流れこんだり、さらに穴から落ちこんだものである。

これには多種類の動物の骨がまざりあって発見されるが、こうしたものにはネズミなどが運びこんだものもあり、それは化石の骨にネズミの歯あとがついている。

今日のように、宅地造成や大がかりな土木工事がさかんに行わるようになると、人工的につくられた新しい大きな崖から、象の化石も頻繁に発見されることもおおくなった。

120

一九六五年の五月、大阪府の南部の地質調査をしていた市原実は、たまたま立ち寄った土木工事の現場で、そこに運ばれてきていた工事用の土砂の中に象の臼歯の破片がちらばっているのに気がついた。

さっそくに、その工事場の付近のダンプカーのタイヤのあとを調べ、どのダンプカーがその土をどこから運んできたかをさぐり、次々にその行く先を追跡して、ついに、その象の臼歯の化石を産出した地層をさがしあてだ。

このようにして、日本の象の化石の新しい産地が一つ書きくわえられたこともある。

日本にある象の化石には、しばしば、その出所が不明なものも少なくなく、正倉院の竜骨のように外国からきたものも多い。

ベーリング海に出漁したカニ漁船のおみやげのマンモス象の化石、南方からのおみやげのアジア象の歯、中国大陸からの象の化石などであって、その産地や産出した地層、産状の吟味は必要である。

かつて、九州の国東半島の海岸に象の化石があるというので調べに行ったことがあるが、埋もれている地層がきわめて新しい沖積層であり、化石といわれているものは、生ま生ましいアジア象のものであった。

これなどは、南蛮船によって貢物として渡来したアジア象であろう。

また、そうした渡来象の遺体やサーカスなどの象の遺体がたまたま発掘されて、話題をにぎわすこともあるが、そうした場合も、地層の吟味は絶対に必要である。

また、誘導化石といって、二次的に、古い下の地層に含まれていたものが、洗い出されて上の地層中に含まれるようになることもあるので、その産出状態はよく注意しなければならない。

海底の象の化石

日本では陸上で象の化石が発見されるというだけでも珍らしいことであるが、瀬戸内海の海底からは、「竜骨」で知られているように、おびただしい量の象の化石が発見されている。

大阪府泉南郡岬町深日(ふけ)にある宝樹寺は、「化石寺」ともよばれているが、住職の土井歓照氏は漁網にかかって引上げられた青磁器や化石を集め散逸を防ぐために努力されている。

その数は千数百点にもおよんでいるが、その中に、四百点に近いナウマン象の骨、臼歯、牙の化石があり、台帳がつくられ、ていねいに保管されている。

122

化石寺に集められたナウマン象の化石の骨は、主として、和歌山と淡路島の間の紀淡海峡にある友が島北方「アイの泥」付近で網にかかったものである。

瀬戸内海の海底からは、このように集中的に化石の骨が発見される場所が数ヵ所ある。

友ヶ島沖のほかに、鳴門海峡の阿那賀沖「センサ瀬」、明石大久保海岸沖、小豆島白浜沖、高松沖の女木島(めきじま)沖、同じく下津井沖から大槌島付近、松山の西北の諸島水道などがその代表的なものである(右図)。

そうした地点から発見された化石の骨の量はおびただしいものであり、それぞれの地方の博物館、学校、個人の所蔵となっているが、ナウマン象だけをとってみても総計数干点におよぶものであろう。 |

瀬戸内海の象化石産地

|

海底から象の化石が発見されるのは、日本の瀬戸内海ばかりではない。

ヨーロッパでも北海の中央部のドッガー推(バンク)の付近には、水深二〇メートルぐらいの台地状の地形があり、その縁辺部は急に深くなっている。

この付近でトロール網を曵くと、しばしば、ムーアログとよばれる泥炭塊、木片、それにたくさんの動物化石骨がかかり、それらは網を破ったり漁の邪魔になるので多くは深い海底にだけ捨てられていた。

もち帰られ調べられたところでは、マンモス象をはじめ毛犀、野牛などの骨、原始的な石器、ヤナギやシラカンバの樹幹などが含まれ、この地域が氷河時代の終り、今から数万年前の海面が今より低かった氷期には、乾いた陸地であり、いろいろな獣や人類の先祖たちの生活していたところであったことが明らかにされた。

たった一日と一夜のうちに、地震と洪水により、ことごとく海の中にのまれ、姿を消してしまったという「アトランティス大陸」の物語も、ドッガー堆に沈んでいる氷河時代の陸地にねざす民族の伝説に関係しているといわれる。

瀬戸内海の海底の象の化石はナウマン象のほかに東洋象、アカシ象など時代の違うものがいろいろまざりあっているが、海底であるために、象化石が含まれている地層はまだよくわからない。

ところで、そうした象の化石の産出地点を見ると、先に述べたように海峡とか水道とかよばれる場所に多く、水深も八〇メートルより深いところである。

瀬戸内海の海峡地形を調べてみると決して一様にたいらのものではなく、山あり谷ありというような複雑な地形をしている。

大ざっぱにまとめてみると、水深二〇メートルと水深五〇メートルのところに、比較的にたいらな平坦面が二段あり、それより深く、八〇メートルから二〇〇メートルにかけては海釜とよばれる凹地があり、そうした場所で化石骨が集中的に発見されるのである。

このような海底地形の形成については、最近では音波探査などによって海底地質の調査がすすめられているが、それによると、こうした海盆のような凹地形は、古い地層や岩盤が浸食されてできた谷地形が埋めたてられずに残されているもので、もとの谷地形をたどってみると、それは陸上の河川につながることが明らかにされた。

つまり、海水面がはなはだしく下がった時期、すなわち氷河時代の氷期には、現在の瀬戸内海海底の大部分は陸上に姿を現し、その時に延長した河川は浸食作用をほしいままにし谷をつくった。

124

しかし再び海水面が上昇した今日では、そうした谷は海峡や瀬戸となり、流速の早い海流はさらに浸食を強めているのである。

従って、浸食をうけている周囲の地層からは、地層中にあった化石が洗い出され、それらが凹地に流しこまれて集中する。

発見された化石の骨は、いずれも破損して断片化したものが多く、海底に長期にわたってころがっていたために貝や魚の褄み家となっていた痕跡が明らかであるし、また、いろいろな地層から洗い出されてくるために、時代の異った化石がまざりあうことになる。

このような海底にある地層は、当然、陸上にもつづいていて、崖をつくって露出している。

しかしながら、陸上では、海底のように集中的に化石の骨が発見されることが少ない。

瀬戸内海に面した明石の西八木海岸では、よく化石の骨が採集されることがあるが、海岸に露出している崖をさがしてもなかなか見つかるものではない。

大雨の後などの崖が削られた時には、海岸にそうした化石の骨がころがっているのに出くわすことがよくある。

そのように浸食によって洗い出された化石の骨が、波や海流の作用で海底へ運びさられ、海釜のような凹所にたまることは、当然考えられることである。

また、瀬戸内海ばかりでなく、日本海の海底からも、こうした象の化石が発見されることがある。

一九六四年の秋、島根県の日御碕(ひのみさき)の沖合で、カニ漁船の底曳網にかかって象牙が一本引上げられた。

つづいて、その近くで、別の漁船によってもう一本引上げられ、さらに、象の臼歯も一緒に引上げられた。

一九六六年の一月と一一月には、また象牙がそれぞれ一本ずつ発見されたが、それらの象牙はどれも長さが二メートルもある立派なもので、一緒に発見された臼歯から、その種類がナウマン象のものであることがわかった。

その発見地点は、いずれも水深二〇〇メートル前後の大陸棚の上であるから、ドッガー堆の水深二〇メートルにくらべるとはるかに浅い。

しかしながら、発見されたナウマン象の化石は、みな、ほぼ完全なもので破損もそれほどうけていないので、遠くから運ばれたものとは思えない。

従って、今日では水深二〇〇メートルもある山陰沖の大陸棚も、かっては陸上にあったか、それに近い状態であったろう。

こうした日本近海の大陸棚のたいらな面は、今から二万年前後の世界的な海水面低下の時期に陸上浸食でつくられたとされているが、山陰沖がその後に激しく沈降したとすれば、象の化石の方からもこのことが裏づけられるのである。

また、そうすると、今日の日本の島々は、当時にあっては、干上がった陸地によって朝鮮半島や、また、同じく陸地であった黄海地域によってアジア大陸とつながっていて、人類やほかの生物の移動も可能であったことになる。

同窟の象化石

海底の象化石とは反対に、山にある洞窟の中からも象化石が発見されることがある。

栃木県の葛生(くずう)の石灰岩地帯、山口県の秋芳洞、門司市の松ヶ枝洞窟からはナウマン象や東洋象の臼歯が発見されている。

126

一九六五年の夏、大阪市立自然博物館と関西大学探検部によって岐阜県郡上郡八幡町美山付近の石灰洞の調査がされ、その際、その一つである熊石洞の調査に参加して、はがらずもナウマン象の化石臼歯の発見に立会うことができた。

その夏のうだるような地上の暑さに悩まされていた折から、洞窟調査にさそわれた時には、一も二もなく同行を希望したのであったが、いざ現地に行ってみるといささか驚かざるをえなかった。

山腹の洞穴の入口(標高約六五〇メートル)は、二メートル四方の竪穴でまさに古井戸といった感じで、入口を夏草がすっかりおおいかくし、さらに、その深さは、垂直に約一二〇メートル近くあると聞いて、穴にもぐることにいささかのためらいを覚えたのであった。

ワイヤーはしごで最初に下った探検部の学生たちが、地表から一八〜二〇メートル下のやや水平になっている第一ホールの隅に妙な歯らしいものがあると連絡してきた。

状況を聞いてみると象の歯のようである。しかし、半信半疑であった。

洞窟堆積物には、一般にネズミとかモグラのような小型動物が多く、大型のものが発見されることはまれなのである。

しかし、引上げられてきたものを見ると、まぎれもないナウマン象の左上顎骨の乳臼歯であった。

こうなるといやでも洞穴にはいって、その場所を確かめてみなければならない。

ザイルにぶら下がっての垂直降下はあまり気持のよいものではなかったが、第一ホールでのライトに照らし出された洞窟内の光景は美しく、地下水によって刻まれた石灰岩の壁の凹凸、そこからたれ下がった鍾乳石、こけ類や水滴が銀色に輝き、垂直な割れ目の神秘的な暗さの中にコウモリがとびかっていた。

また、洞窟内には落盤による大きな岩石が累々と重なり、その間をくぐりぬけながら下る洞窟内の調査はまことにスリルに富んだものであった。

洞窟内の幅一・五メートルのさけ目は垂直に立ち、そこにはしみこんだ地下水でドロドロにとけた泥がつまり、その中にナウマン象の骨やオオツノシカ、ニホンジカ、イノシシ、アナグマ、ノウサギの化石骨が石灰岩のかけらとともにぎっしりとまざり合っていた。

洞窟内の象化石というと、象も洞窟にすんでいたのか、という質問をよくうける。

洞窟内で層となっている洞窟堆積物にはそこにすんでいたものの化石骨が含まれていることが多いが、こうしたわれ目の堆積物中のものは、地表の流れによって運ばれ、石灰岩のドリーネのくぼみに落ちこみ、そこから二次的に割れ目をつたってつまるようになったものである。

従って、一個体そっくり発見されるよりも、破損し、バラバラになって、いろいろな種類の動物の骨とまざり合っているのが普通である。

整形と復元

発掘された化石の骨は、まわりの硬い母岩をつけたままであったり、また逆に非常にもろく土状になっているようなものもある。

これらは研究室にもち帰り、整形したり強化させたりする前に、現地である程度の整形や補強をしなければならない。

このため、タガネなどで、不必要なほ岩はとりのぞかなければならないが、標本を破損させたりすることのないように、運搬に支障のないかぎり、なるべくそっくりそのままでもち帰るのが安全である。

128

また、もろいものについては、ポリビニール・アセテートをトルエンでとかしたもの、あるいは、アクリル樹脂のような合成プラスチック溶剤をうすめて、吹付けたり塗布して硬化させる。

しかし、このような硬化は乾燥しているものにはよいが、湿りのあるものについてはなかなか困難である。

この場合には、溶媒にとがしたプラスチック溶剤の乳濁液を水中で注入してから、時間をかけて資料のまわりを乾燥させ、水分と溶媒を蒸発させ硬化させるようにする。

そして、心材(鉄の棒やそえ木)をそえたり、ぬれた薄紙でかこって、石膏でまわりをかためたりしてから取上げ運搬する。

化石は地層中にあるときは、水分を含み保護されているが、乾燥すると軽くなり、変色し、きわめてもろくなるので、現地でスケッチ、写真撮影、計測をしておくことが必要である。

急に熱を加えたり、直射日光にさらすことはさける。

象の臼歯の化石はセメント質が風化しやすいので一枚一枚の咬板がバラバラになるから、特に取扱いに注意しなければならない。

研究室にもち帰った標本は、そこで整理され、大小、いろいろな形のタガネやビブラトール(振動をあたえて母岩をはずす器械)、切削器を使って不要な母岩をとりのぞいたり、付着している被膜をブラシではがしたりする。

さらに適当な水溶性の合成樹脂乳剤などによって補強する。

化石骨は多孔質であり、そうした空隙部を占めている空気は、乳剤の滲透を妨げるので標本を乳剤のタンクに長時間漬けたり、真空ポンプで空気を引いて、隅々まで補強液がしみこむようにする。

また、折れているものは接着剤(セルロイドをアセトンとアミル・アセテート 3対1

の溶液にとかしたものなど)によってつなぎ合せる。

欠けている部分は、ワックス石膏(パラフィン、ワックス、石膏の混合物)や合成樹脂(加工しやすいポリエステル樹脂)でおぎなう。

このようにして、化石の骨の整形、補強がすむと、それから個休を復元することになる。

軟性部や軟骨は化石として発見されることはまずないのであって、この復元作業はかなりむずかしい。

恐竜などのような絶滅したものの復元は、その生活の姿を全く推定にたよるほかないのであるが、象のような場合には現生のものとの比較によって、復元できる。

復元の初歩的な段階は、化石の骨を組立てることであるが、さらにそれに肉をつけ皮をかぶせて、生活していた時の状態の復元をしなければならない。

そのためには、その一つの古生物について総合的に研究をすすめることが必要であり、ナウマン象やマンモス象が何を食べ、どのようなものと一緒に生活し、当時の地形、植生、気候がどのようなものであったかを明らかにしなければならない。

化石といえば、死んだものの形、石になったもの、という印象がある。

しかしながら、その形にも生きていた時の機能の反映があり、化石そのものも物質としてたえず移り変っている。

死によって、時間が断絶してしまったものではないのである。

形についてのマクロの世界から、そこに残されている組織や細胞、さらに分子、原子というミクロの世界に、生命のはたらきのあとを求め、それらを一個体の生物体に復元し、過去の世界をよみがえらせることが化石の復元なのである。

130

3 マクロからミクロヘ top

化石化作用

メノウや方解石でおきかえられた化石は美しい。コハクの中の昆虫の化石も、装飾品として珍重される。

しかしながら、発掘された瞬間の化石の色ほど新鮮で美しいものはない。

何万年、何十万年という時間をおいて、再び日の光の下に現れた化石の色の美しさは、汗と泥とにまみれて発掘した人たちにのみ見ることを許されるものであるかも知れない。

化石といえば、気の遠くなるような長い時間のことを思いおこさせるが、その色の美しさは瞬間的なもので、永久に再現させることはできないものなのである。

野尻湖底のナウマン象の大腿骨は、発掘された瞬間は、新鮮な赤みがかった色で神秘的な艶をもっていた。

しかし、それが大気にふれるやいなや、見ている間に暗褐色の泥のような色にかわってしまった。

化石の本当の色というものは、掘りだされた時にしかわからないものかもしれないが、瀬戸内海の海底の象化石は黒色ないし黒褐色である。

このような化石の色は化石として埋もれていた地層からしみこんた鉱物質による二次的な色によるものとされている。

新鮮な骨は、無機成分と有機成分をほぼ 2対1 の割合で含んでいる。

無機成分は、主としてリン酸カルシウムで、そのほか炭酸カルシウムやわずかの塩類を含む。有機質はオセインとよばれる蛋白質と骨髄をみたす脂肪や、その他の化合物である。

無機成分は酸性の液にひたされていると溶脱して(脱灰)、有機成分が残り、骨は柔軟になる。

ところが、有機成分は、アルカリ性の海や熱などの影響のあるところでは破壊され、無機成分のみ残り、骨の形態はそのまま保たれるが、白っぽく、軽く、多孔質となりくだけやすくなる。

骨の組織は、緻密質と海綿質(主として関節部分に発達する)の二部分があるが、この微密質にはハーバー氏管とよばれる○・○五ミリぐらいの網状の細管が骨の長軸にそって走り、分枝していて、それらは毛細管によって連絡しており、埋没後、それをとおっていろいろな物質がしみこむ。

動物は死後、その遺体が地上にさらされると、食肉性の他の動物によってあらされ、風化作用やバクテリアの分解作用によって、炭素は炭酸ガスに、水素は水に、窒素はアンモニアに、リンはリン酸塩にというように分解されてしまう。

従って化石として保存されるためには、川、湖沼、沼沢地、浅海底などで急速な埋没作用を受けるか、または、火山灰とかレスのような風成堆積物によっておおわれることが必要なのである。

また、カルシウム分に富んだ洞窟や鉱泉の水は、そうした化石骨の表面に炭酸カルシウムのような被覆物をつくりその保存を助ける。

骨が地中に埋もれると、そこの化学的な条件に応じて様々な化学作用が行わるが、極端に酸性の状態以外では、無機成分はのこりやすい。

大気中の酸素にふれやすいところでは、有機物は酸化され急速に分解して炭酸ガス、アンモニア、水となり、骨は多孔質となる。

132

そうした空隙には、鉄やカルシウムに富んだ地下水がしみこみ、季節的な乾燥化によって、土壌中の無機成分が骨の組織中に沈澱することとなり、骨の鉱化、いわゆる「化石化作用」が進行して、化石骨の硬さや重さが増すのである。

空気にふれやすく、酸性の強い土壌中では骨の無機成分も有機成分も共に残りにくく、そのために空隙の多い砂層では化石骨がみつかることはまれであって、残っているものでもきわめて保存が悪い。

これに対して酸素にふれにくい水中、アルカリ性で細粒堆積物のつもる湖沼の深い所では、化石骨はよく保存される。

同じ水中でも、酸性の水中、たとえば泥炭地では、水溶液に無機成分がとぼしく、植物の分解によってできた腐食酸によって高度に酸性である。

このようなところでは、骨の無機成分は溶けるが、大気中の酸素から遮断されているために有機成分全体の分解を妨げている。

有機物自身は変化するが、ある種の蛋白質、たとえば角、爪、蹄(ひづめ)をつくるケラチンは長いこと変化せずに残る。

化石といえば、これまではおもにその硬い無機成分にのみ着目され、その有機成分についてはあまり注意がはらわれなかった。

|

古生化学

一九四四年に、ベアーはエックス線回折によって、マンモス象の牙の象牙質の中に有機物が残っていることを明らかにした。

ついで、一九五二年にランダルたちは、電子顕微鏡を使って、マンモス象の牙の中にコラーゲン繊維が保存されていることを知った。

134

コラーゲンというのは、硬蛋白質の一種で、皮膚の真皮、結合組織、靭、腱、骨、軟骨、歯などの中にあって繊維状、電子顕微鏡で見るときれいな帯状の構造をもっている。

このコラーゲンは、コンドロイチン硫酸やヒアルウロン酸のような無構造のムコ多糖類とともに中胚葉性の組織の中にあって、骨や歯を石灰化して硬くするのに、大きな役割りをはたしているとされている。

一九五九年ごろに、井尻正二・藤原隆代・小林茂夫の三氏は、マンモス象の歯の象牙質に残っているコラーゲン繊維について、大変に重要な実験を行った。

マンモス象の歯を脱灰(石灰分をとかす)して無機成分をのぞくと、有機成分としてコラーゲンとムコ多糖類とが残った。

それを石灰化液につけると、リン酸塩が沈着して石灰化がおこるが、コラーゲン繊維を破壊するコラゲナーゼという酵素を作用させると石灰化がおこらなくなった。 |

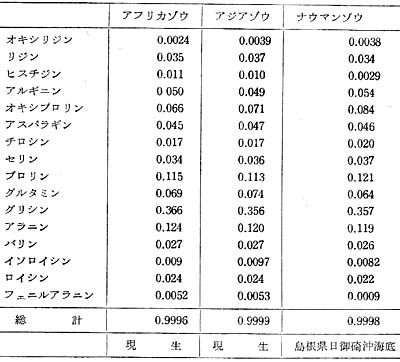

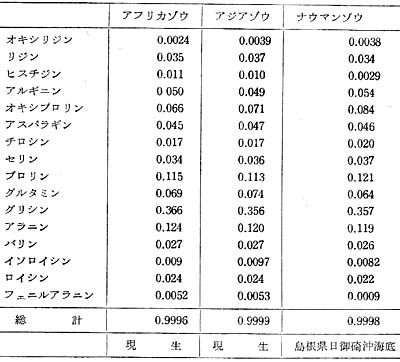

表2 象牙のコラーゲンのアミノ酸組成(秋山雅彦による)

注 アミノ酸組合を全体を 1としたときの比率であらわしてある

|

つまり、マンモス象の化石の歯のコラーゲン繊維のような蛋白質は、数万年もたった今日でもなお、石灰化をひきおこす能力があることとともに、骨や歯の石灰化にはおもにコラーゲン繊維のような蛋白質の繊維が関係することを、明らかにしたのであった(注)。

(注) 井尻正二『化石』岩波新書 1968年153〜155頁参照。

マンモス象は、シベリアやアラスカで、肉や皮や毛をつけたまま氷漬けで発見されるものもあるから、その骨や歯から有機物が発見されたとしても驚くにはあたらないという人もいよう。

しかし、そのような有機物の中に、何万年もたった今でも、石灰化をおこす能力のある、「生きている」ものもあることは驚くべきことである。

また、化石には、さらに何億年という古い時代のものにも、アミノ酸の状態で蛋白質を構成する有機成分が残っているのである。

化石の生化学、つまり古生化学は、一九五四年にカーネギー研究所のエイペルソンが、デボン紀の硬骨魚やオルドビス紀の三葉虫の化石からアミノ酸を検出したことに始まる。

今日では、化石に残されている有機成分はアミノ酸ばかりでなく、糖、アミノ糖、脂肪酸、炭水化物、ステロイド、ポルフィリン酸などが知られ、三一億年前の地層(南アフリカのフィッグ・ツリー系)からも二百のアミノ酸が報告されている。

化石の象の歯のアミノ酸については、一九五八年に、井尻正二・藤原隆代の両氏がペーパー・クロフトブラフィーによって一〇種ほど検出している。

その後、象団体研究グループ(のちに長鼻類団体研究グループに改称)の若手研究者たちは、現生および化石の象の歯を使って、定性的ばかりでなく、アミノ酸含有量の定量的な比較から、アミノ酸の安定性や化石保存の条件なども迫求してきた。

その結果、現世と化石との間では、有機物の含有量からは大きなへだたりがあるが、そのアミノ酸組成については同様であり、地質学的な条件に左右されている。

このように、化石の研究には、従来のような無機物として、またマクロ(巨視的)な扱いばかりでなく、ミクロ(微視的)な研究方法によって、有機物の側面を含めて研究することが必要である。

また、両者を統一して研究を進めることはいうまでもない。

136

微細構造

象の歯の形態は、哺乳動物の中でも特殊なものである。

切歯の変形したあの長い牙、「大根おろし」のような咬合面をもつ大きな臼歯、それらは長い年月の間の象の進化の過程で獲得されたものである。

哺乳動物の歯の形は、その種類によって違っており、歯ならび全体、つまり歯列全体または一個の歯を取上げても、その勁物の種類を知ることができる。

このことは、哺乳動物の化石を扱う場合に、歯が化石として保存されやすいということとあいまって、重要な役割りをはたしている。

また、こうした歯の形の違いは、その動物の食生活の状態を反映しているとみられる。

たとえば、肉食性の犬の歯はするどくとがり、犬歯が発達しているが、草食性のウマの臼歯は、歯冠の表面がすりへってたいらな面をつくり、その面の上には畑のうねのような起伏がある。

また、同じ草食獣でも、ウマとウシ、シカとではその臼歯の形が違っている。

雑食性のイノシシ、ブタ、クマそれにヒトの歯を見ると、臼歯にはコブ状の咬頭が見られ、肉食性のものと、草食性のものとの中間の形をもっている。

象の臼歯も系統的に見ると、メリテリウム段階やパレオマストドン段階にあっては、コブ状の校頭をもった雑食性のものに似た形をしているが、マストドン段階になると、そうした咬頭が横列をつくり、エレファス段階では、さらにその横列は薄くなり咬板となり、その咬板の数は時代とともに増大する。

このような傾向とともに、歯そのもの自身が大きくなり歯冠高も高まり、もっとも草食生活に適応したものとなっている。

このような歯の形の変化はマクロの状態では認められていたか、このマクロの形態変化が象の進化の過程で、どのような機構を通じておきたのであるかということは、よくわかっていないことなのである。

歯をつくっている物質は、一般的にエナメル質、象牙質、セメント質に区別され、エナメル質がもっとも無機成分に富み、象牙質、セメント質がこれについでいる。

ところで、これらの各物質の各々の化学組成、物理性は、各動物間にあってそれほど本質的な差はない。

また、象の仲間について、歯をつくる鉱物の結晶構造を調べてみても、その鉱物の結晶格子の大きさと原子の配列の状態は歯全体の形にかかわりなく、違いは認められない。

また、それは人類の歯をつくっている絋物の結晶構造とも一致していて、どの場合をとっても歯をつくっている鉱物は、天然のリン灰石(リン酸カルシウム)にちかい結晶構造をもつものである。

従って、象の歯の形の違いというものはそれをつくっている絋物の結晶の違いによるものとは思われない。

つまり、巨視的に見たばあい、その形態が様々である哺乳動物の歯も、化学組成や結晶構造という分子・原子の単位では著しい違いはないのである。

ところで、歯の巨視的なかたちとそれをつくっている物質の分子・原子という単位の間には、まだいろいろな段階の構造がある。

象の歯を虫メガネで覬察してみよう。

象牙をつくる象牙質には、細かい網状の構造か見られることは前にも述べた。

138

また、臼歯にある厚いエナメル質には細かい筋目が認められる。

エナメル質は、半透明のガラス状の艶のある物質からできていて、肉眼ではこれは一様にしか見えない。

しかし、表面を研磨して、うすい酸でおかして、顕微鏡下で一〇〇倍ぐらいに拡大してみると、平行に走る細かい繊維の集合であることがわかる。

さらに倍率をあげて見ると、それらは太さ数ミクロンの細長いエナメル小柱とよばれるものの集合であり、その九〇パーセント以上がリン灰石に似た無機物からできていて、小柱の間には、小柱間エナメル質という小柱とは内部の結晶の配列が異なる物質がはさまれている。

しかし、両者の区別は肉眼では難しいが、ヘマトキシリンなどで染色すると、小柱と小柱間エナメル質の境には、色素に染まりやすい石灰化の悪い薄い膜(小柱靹)があって、エナメル小柱の形がはっきりと見られる。

この小柱の形、大きさ、配列の状態は動物の種類によってちがい、それはその動物の食性に関係しているとみられる。

すなわち、エナメル小柱の横断面のレプリカを顕微鏡で観察すると、ウシ、ウマのような草食性のものは、細長い楕円形や卵形をして小柱間エナメル質が厚いが、肉食性のイヌでは規則正しい多角型である。

象の場合は、小沢幸重によると、イチョウの葉のような形を示し、特異性をもっている(右の写真)。

このような小柱の形を、井尻、川井が象の系統をおって調べたところでは、小柱の横断面はマストドン、ステゴドンのような古型のものでは多角型を、進化型のステゴドンやエレファス段階の象では丸みがかった不正多角型を示し、肉食性ないし雑食性の動物の歯のエナメル質の特徴から、しだいに草食性のもののそれへ移り変っている様子が知られるという。 |

ナウマン象の臼歯エナメル質の走査電子顕微鏡写真

(小沢幸重撮影)

|

また、エナメル小柱の走り方は複雑であり、エナメル質の縦断面をつくると、小柱がまっすぐに走る層(縦断帯)とまがって走るために斜断面となって現れる層(横断帯)とが交互にかさなって縞模様をつくっている。

これはシュレーゲルの条紋とよばれているが、その形も、動物の種類によって特異性がある。

象の系統についてみると、古い型のマストドンの仲間の象の歯では、シュレーゲルの条紋は、非常に規則正しく配列していて、小柱の走りかたも軽く湾曲していて規則正しいか、ステゴドンやエレファス象の歯になると、そうした規則性はしだいに失われてくる。

こうしたエナメル質の微細構造のほか、象牙質の象牙細管、セメント質のセメント小体(セメント質の細胞)の形や配列も、動物の種類や食性に関係が深いものであるらしい。

また、面白いことには、系統上では象と近縁とされているジュゴンのような海牛は、歯の形は単純な円柱状であり、象の歯とは全く違っているが、微細構造においても、全く違うのである。

そして、ジュゴンの場合は、むしろ、生態的にちかいクジラなどに見られる場合と同様である。

つまり、こうした微細構造には、系統的な関係よりも、生活の環境とか様式といったものが、より強く表現されていることになるのであろう。

140

古生態との関係

このように、象が長い年月の進化の過程で獲得した歯の形の変化は、巨視的な段階ばかりでなく微視的な微細構造によってもあとづけることができる。

光学顕微鏡の一五〇〇倍という限界のなかでも、そうした微細構造の違いがその動物の草食、肉食、雑食という生活様式に関係があることが確かめられてきた。

しかしながら、さらにその物指しの精度をあげて、数万倍から数十万倍にしたとしても、原子、分子の段階ではその差異か認められなかったように、必ずしもよりよくわかるというものではないのである。

しかし、電子顕微鏡によっては、光学顕微鏡で観察された微細構造のさらにより細かい特徴がつかまれつつある。

たとえば、エナメル小柱は、これまではリン灰石の単結晶とされていたが、電子顕微鏡による観察では、より微小な結晶と有機物との複雑な構造をもっているらしい。

また、化石に残されている有機物の形態もしだいに明らかにされつつある。

シベリアのマンモス象の象牙にはコラーゲン繊維の形で残っていたが、日本の野尻湖底をはじめ各地のナウマン象の化石歯の象牙質にも、そうしたコラーゲン纎維が残っていることが明らかにされた。

化石象の歯の様々な形の違いは、それらの各組織をつくっている微細構造の間の相互関係の違いを反映しているにちがいないのである。

また、そうした微細構造というものは、それをつくるもととなった無機成分と有機成分とのからみあいに関係しているし、そのようなからみあいは、象が生活していた時の代謝系を通しての生理的条件に依存しているといえよう。

つまり、外部環境の変化の中で、内部環境の恒常性を維持するという生活の過程で進化の道筋がつくられてきたのである。

このことは、エナメル質・象牙質・セメント質といった各―の組織の微細構造が食性に対応しているし、歯全体の形も食性と関係があることから容易に理解できることであろう。

また、化石の歯は、長い年月の間に化石化作用を受けている。化石を持った時のあのズシリとした重量感は、そうした化石化作用の結果である。

地層の中にうもれて、熱・圧力・水の影響を受けるばかりでなく、バクテリアのような微生物の作用を受ける。日本海の海底からのナウマン象の臼歯を調べてみると、セメント質や象牙質に、そのようなバクテリアによってしみこんだ重金属の沈着や破壊作用というものを認めることができた。

このような化石化作用は、その化石のおかれた揚所や時間の経過によってそれぞれ条件がちがう。

そうした経路を逆にたどることにより、化石の象が生きていたころの状態を復元し、その生活との関係で、過去の外部環境の諸条件が、どのように象の生活に影響したかという古生態を明らかにすることができよう。

また、そのような古生態を、地質学的な歴史的な観点から把握することによって、化石の象の進化の道筋を正しくとらえることができよう。

top

**************************************** |